文字

背景

行間

日誌

【MJ】ダンス!ダンス!ダンス!

今日の中休みは、昨日に引き続き、12/2開催の「MJリターンズ!」に向けた合同練習が行われました。

今回は、明星大学学友会吹奏楽団の方々と一緒に「みんなで『歌って、踊って、演奏しよう』」のコーナーのうち、ダンスパートの児童が集まりました。

「ジャンボリミッキー!」のダンスは、児童会本部役員の担当児童が見本動画を作成し、各学級に配信しています。

これまで、こうした動画等を活用しながら、子供たちは学級内などで繰り返し練習をしてきました。

全体の構成の中では、立つ場面、座る場面などがあるのですが、そこさえ分かれば、あとはひたすら踊る練習です。

学年を越えて、楽しく踊りまくる子供たちです。

体育館は完全にディスコ?クラブ?状態になります。

これは当日、とんでもない盛り上がりになりそうです。

最後の決めポーズを確認して練習終了です。

当日、観覧を希望されている潤徳ファンの皆様も、ぜひ、子供たちと一緒に踊ってくださいね!【校長】

【MJ】【潤クリ】準備佳境!!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱、「MJリターンズ!」と「潤徳フェスティバル×クリスマス」(潤クリ)の開催が12月に行われるため、展覧会後の学校は、本格的に両イベントの準備に入っています。

「MJリターンズ!」では、明星大学学友会吹奏楽団の方々と一緒に「みんなで『歌って、踊って、演奏しよう』」のコーナーがあります。

今日の中休みには、「演奏」希望の児童全員が集まり、当日の演奏方法等について確認しました。

今日も、楽団の方々に練習へのご協力をいただきます。

これまで、1~3年生の鍵盤ハーモニカと4~6年生のリコーダーのパート練習を行ってきましたが、今日は全員で合わせる練習です。

しかし、そう単純ではありません。

演奏曲「ジャンボリミッキー!」の中に、歌パート、ダンスパート、演奏パートがあるので、そこを間違えずに楽団の方々と合奏していかなければなりません。(楽団の方々は曲の全部を演奏します。)

曲全体の構成を改めて楽団の副団長の方に説明していただきます。

鍵盤ハーモニカとリコーダーを合わせていきます。

楽団の皆様からもアドバイスを受けながら、12/2の当日に向け、演奏の精度を高めていきます。

一方、昼休みには、「潤クリ」のオーディションが行われました。

今日は、学級やクラブ単位で応募した大きな団体のオーディションです。

オーディションと言っても、大きな団体の場合は全員が集まってパフォーマンスをするわけにはいかないので、代表者が発表内容の詳細について紹介することで審査を行います。

合否は代表者の説明にかかるため、会場は緊張した雰囲気になっています。

明日からは、個人や小グループのオーディションになりますので、パフォーマンスの成否が合格の大きなカギを握ることになります。

出場希望の子たちにとっては、ドキドキの場になりそうです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小にモンスター襲来⁉

先週の金曜日の給食時間中、エコ委員会から「緊急放送」がありました。

放送内容の概要は以下のとおりです。

・潤徳小に凶悪なモンスターが現れた。

・有効な攻撃手段は「ベルマーク」であり、集めたベルマークの点数により、モンスターの「HP」(生命力)を減らすことができる。

・モンスターの「HP」が0になると倒すことができる。

・モンスターには「手下」の「クラスモンスター」と、「ラスボス」の「学校モンスター」がいる。クラスモンスターを倒すことが学校モンスターを倒すことにつながる。

連休明けの今日、モンスターが校内に侵入してきました!!

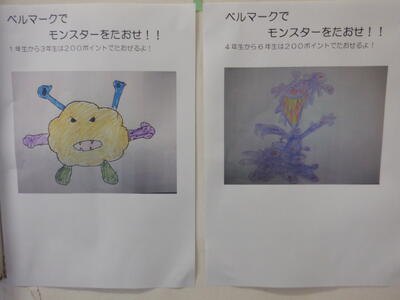

左が低学年(1~3年生)モンスターの「菌太郎(きんたろう)」、右が高学年(4~6年生)モンスターの「ヘドロボム」です。

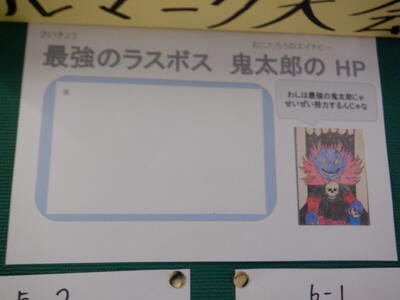

さらに、最強のラスボスモンスターの「鬼太郎(おにたろう)」も現れました。

やっかいなことにラスボスのHPがどのくらいなのかは不明です。

たくさんベルマークを集めて攻撃するしか撃退方法はなさそうです。

登校したらすぐにモンスターの来襲に気付き、おののく子供たち。

校内の各所にモンスターが出現したようです。

これは危ない!

というわけで、「潤徳防衛軍」(エコ委員会)からの協力要請も校内に掲示されています。

早速、モンスター退治のためにベルマークを集め始めた子供たちです。

「潤徳防衛軍」(エコ委員会)も日々のベルマークの点数を記録していきます。

しかしながら、子供たちの力だけでは、圧倒的な力をもつモンスターを倒すことが難しいかもしれません。

潤徳ファンの皆様、この潤徳小の大ピンチに力をお貸しくださいますようお願いいたします。

(ベルマーク集め強化期間は12/5までです。)【校長】

子供たちがつくる授業 3年『よい友達に 友情、信頼』ー研究推進委員会

11月19日に、今年度最後の校内研究授業を行いました。

潤徳小学校では、第4次日野市学校教育基本構想を受け、「子供たちがつくる」教育活動の具現化を図っています。日々の授業の中でも「子供たちが能動的に学び、他者の考えを認め合い、交流する」場面をつくり出すことができるよう、今年度は以下の研究テーマのもと、授業改善を推進しています。

ファシリテーターとしての教師の役割

~子供たちがつたえ、つなぎ、つくりあげる授業~

今年度最後となる第4段として、第3学年道徳 「よい友達に 友情、信頼」の授業が行われました。子供たちは、自分にとっての「よい友達」について友達と伝え合っていました。

「質問はありますか。ほかの意見はありますか。」

子供たちは相互指名で、考えをつなげていました。

授業の様子をお伝えします。ぜひご一読ください。

【潤ファミ】あさがおのつると大格闘!

複数回に分け、秋を探しに学校近隣の公園巡りをしてきた1年生。(詳しくは、こちら)

今日は、3回目の公園巡りを潤徳ファンの皆様にご協力をいただく予定でした。

しかし、1年生のインフルエンザ罹患児童数が増えてきていること、そもそも、秋探しのはずが、正直なところ、「冬探し」になりつつあることなどから、当日ですが、中止の判断としました。

しかし、当日ですから、ご協力いただく潤徳ファンの皆様にすぐ連絡することも難しく、急遽、別プログラムで支援いただくこととしました。

支援内容は、「あさがおの鉢の整理」です。

1年生は、1学期から個人の鉢で大切にあさがおを育ててきました。

しかし、もう、今は葉も花も落ちた状態になっています。

鉢自体は2年生以降も使う可能性があるので、その準備を進める作業を行いました。

つるは、支柱に絡みついています。

これを取り除くことを子供たちだけで行うことはかなり難しいため、潤徳ファンの方々のご協力をいただくことになりました。

このことを4学級分繰り返すので、「潤ファミ先生」の方が作業の手順に詳しくなります。

担任に代わり、「潤ファミ先生」が作業について1年生に説明する場面も見られるようになりました。

やる気はあっても、力がない1年生たち。

すぐに「潤ファミ先生」に甘えに行きます。

ふと見ると、「潤ファミ先生」の作業を1年生が見守る光景に。(苦笑)

1年生A「○○ちゃんのママ、取って~。」

校長「ママじゃない!先生!!」

1年生A「・・・」

定番のやり取りが今日も見られます。

こうして、大量のあさがおのつるが集まり、鉢と支柱の整理ができました。

教室では、1年生が秋の収穫物を使った造形活動も行われており、「潤ファミ先生」にはその様子もご覧いただきました。

公園巡りのはずがハードな肉体労働に・・・。

そのことに文句一つ言わず、笑顔で1年生のことを手伝う潤徳ファンの方々には感謝しかありません。

本当にありがとうございました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)