文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】中央委員会の話し合いを受けて・・・

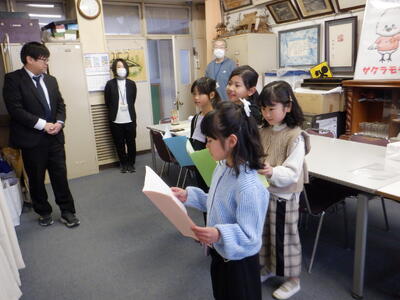

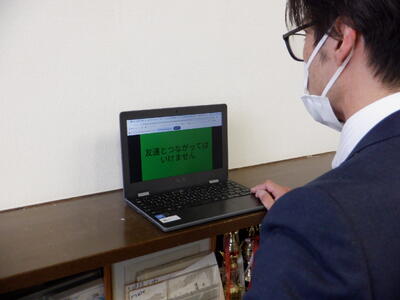

写真は、先週の木曜日に行われた「中央委員会」の様子です。(「中央委員会」とは?詳しくは、こちら)

3学期だけを残すだけとなった今年度中に、各委員会でどんなことができるか、5年生に何を引き継いでいくかなどを話し合っています。

今日の6時間目は、1月の委員会活動が行われました。

各委員会では、先週の中央委員会の議論を踏まえて、委員長が5・6年生の各委員に話し合いのテーマを示しています。

写真は集会委員会の様子です。

どうやら、3学期も新しい企画を考えているようです。

保健委員会では、各委員が何やら絵を描いているようです。

いつもの保健関係の啓発ポスター作りではないようです。

これも、中央委員会の議論を踏まえたものです。何の絵かは、ちょっと秘密です。

体育委員会も3学期にイベントを計画中のようです。

関係児童は席を立ち、集まって具体的な話を深めています。

全体の「元締め」の役割を担う代表委員会です。

代表委員たちは「潤杯」、「潤フェス2」、「ユニセフ募金」の各担当に分かれて話し合いを進めています。

最後まで忙しくなりそうです。

もちろん、委員会の常時活動も行われます。

栽培委員会の児童は、鉢植えの鉢の中の土を学校の畑に返して、植木鉢をきれいに洗う地道な作業を行っていました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の1つの目的は、委員会活動の活性化ですが、その成果は表れてきているように感じます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第6回たて割り班活動

本来、昨年12月に予定されていたたて割り班活動ですが、感染症の流行などを考慮し、延期となっていました。

さらに、昨日実施予定でしたが、校内事情で1日延期し、本日実施となりました。

給食が終わり、代表委員の放送から全校児童が動き始めます。

5年生が1年生と一緒に活動場所まで移動する光景も今日で最後です。

1年生も学校に慣れたので、これからは、自分だけで移動できるようにしなければなりません。

北風の強い日ですが、子供は風の子です!

大繩跳びは、全学年一緒に楽しく遊べます。

「だるまさんが ころんだ!」

鬼に言われて動きをピタッと止める子供たち。

何十年も変わらない光景です。

半分の班は室内遊びです。

こちらは、避難訓練をしているわけではありません。

「だるまさんが かくれた」です。

「だるまさんが ころんだ」の教室版とのこと。

鬼が「だるまさんが ころんだ!」と言っている間に前進し、鬼が振り返るときには、見付からないように隠れます。

こうした新たなアイデアが生かされるのが「子供たちがつくる学校プロジェクト」です。

こちらもオリジナルの「人狼お絵描き」。

もはや、校長にはルールも分からない世界になっていますが、低学年も溶け込んでおり、適応力の高さに驚かされます。

さらに、欲張りな「なぞなぞ宝探しゲーム」に取り組んでいる班も。

教室になぞなぞが書いてある紙が隠されており、見付けたら、そのなぞなぞを解く、2回お楽しみがあるオリジナルゲームです。

ところが、宝を見付けても、なぞなぞが難しく・・・

低学年と高学年が一緒になって頭をひねっています。

今回で6年生単独でたて割り班を運営するのは最後になります。

次回からは、5年生も運営に参加し、引継ぎモードに入っていきます。

6年生のみなさん、今まで楽しい遊びをたくさん考えてくれて、ありがとうございました。【校長】

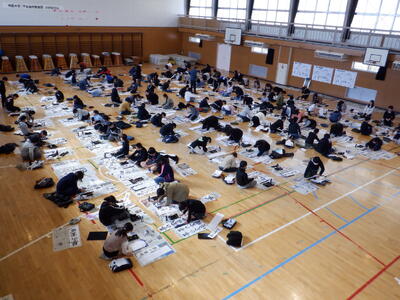

席書会(4・6年)

今日は、昨日に引き続き、「席書会」の2日目です。

【4年生】

今日は、午後、たて割り班活動が予定されているため、特別時程の日です。

そのため、朝、8時半過ぎから準備を始めている4年生たち。

朝日がまぶしい中で気持ちを整えます。

3年生のときに経験していることもあり、すんなりと作業を始める子供たち。

やはり、書き初めは、朝一番の緊張感のあるときが適しているように感じます。

4年生の書き初め課題の文字は「元気な子」です。

ひらがなの「な」が難しいとの声が多く聞かれます。

担任「書き初めはどうして行うか知っていますか?」

4年生たち「?」

担任「字が上手になることを願ったり、1年間の抱負を書いて行動につなげたりするために行うと言われています。」

ということで、4年生は、全員1年間健康で、「元気な子」に育ってほしいと思います。

【6年生】

小学校生活最後の「席書会」に臨む6年生。背筋もきちんと伸びて説明を聞いています。

6年生の書き初め課題の文字は「夢の実現」。

やはり、子供たちは「夢」を書くのが難しいようです。

画数も多いので、どうしても文字が大きくなりがちです。

そうすると、他の3文字とのバランスが悪くなってしまいます。

夢が大きいのは大事なことですが、文字の「夢」はちょっと小さめにする意識が必要なようです。

こうして一堂に会して書き初めを行うのは小学校最後、いや、人生最後になるかもしれません。

卒業が近付いてきた6年生。

それぞれの夢が実現するよう、これからも努力し続けてほしいと思います。【校長】

席書会(3・5年)

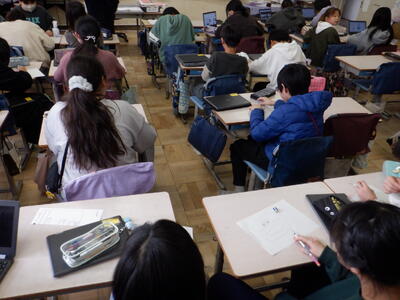

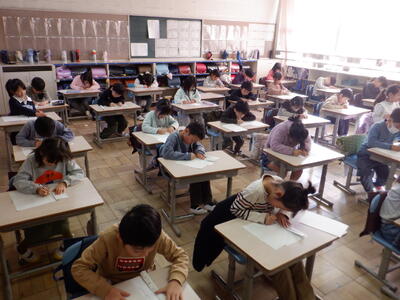

今日は、学年ごとに体育館に集まり、書き初めを行う「席書会」が開催されました。

【3年生】

1・2時間目は3年生が「席書会」に臨みました。

3年生になってから毛筆に取り組むので、「席書会」は初めての経験です。

最初に、体育館で書くときの注意を受けます。

自分の場所を決めて、準備開始です。

3年生の書き初め課題の文字は、「お正月」。

子供たちに聞いてみました。

「『お』と『正」と『月』、どれが難しい?」

3年生A「月!」

3年生B「お!」

だいたい、意見はこの2文字に分かれました。

教室や家庭でしっかり練習してきたこともあり、初めての「席書会」でしたが、落ち着いて取り組むことができました。

【5年生】

「席書会」が3回目になる5年生たち。

全体説明の前に、自分たちでどんどん準備を進めています。

5年生の書き初め課題の文字は「希望の朝」です。

5年生にも3年生と同じように聞いてみました。

校長「この4文字の中で、どれが難しい?」

5年生A「の!」

5年生B「望!」

意外に、ひらがなの「の」を挙げる子が多くいました。

他の3文字が漢字なので、バランスをとるのが難しいのかもしれません。

4枚清書し、よいと思うもの1枚を提出します。

「春の海」などの箏の雅な音楽が流れる中、5年生は真剣に取り組んでいました。【校長】

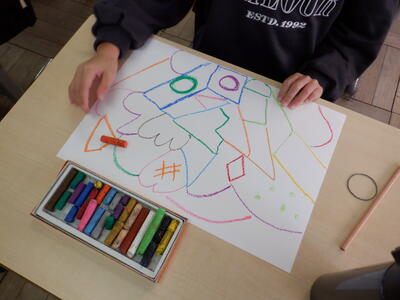

絵の具の積み木

2年生の教室の前を通りかかると、担任の前に子供たちが群がっています。

ちょっとのぞいてみました。

担任が子供たちの目の前で積み木を組み合わせています。

2年生A「おうちみたい!」

2年生B「ポストだ!」

子供たちは興味津々です。

しかし、積み木の中には、半球状のものがあり、うまく積み上げられません。

そこで、どんな形の積み木でも自由に組み合わせられるように、絵の具で積み木を描いていく図工の学習につなげます。

とは言っても、いきなり絵の具で積み木を描くことは難しいですし、色も混ざってしまいます。

そこで、積み木の外枠はクレパスで描いていきます。

大事なのは、実際の積み木をイメージして、下側から組み合わせて描いていくことです。

クレパスは絵の具を弾きますから、外枠が描けたところで、絵の具で色付けをしていきます。

実際の積み木ではできない組み合わせ方も、絵の具なら自在にできます。

自分のイメージを広げながら、「仮想積み木」の世界に子供たちは浸っていました。【校長】

避難訓練(1月)

今日は、3時間目の授業中に避難訓練が行われました。

今日の想定は地震の後、給食室から出火したというものです。

さらに、途中からは停電になったという想定で、教職員が廊下で必要な情報を大声で出し、避難開始を伝えます。

その声を聞いて、椅子の下に身を隠していた子供たちが出てきました。

給食室からの出火ということで、いつもの経路と違う、非常階段から避難する1年生たち。

無事に全員が避難場所の校庭に集まりました。

校長からは以下の話をしました。

・昨夜、宮崎県で震度5弱の大きな地震が発生している。

・また、去年の正月に発生した能登半島地震から1年経ったということで、その後の様子などがよく報道されている。

・このように、冬の寒いときでも、夏の暑いときでも関係なく地震は発生する。

・こうして、校庭に避難したが、本当だったら、おうちの方が迎えに来るまで、何時間も寒い中で待たなければならないかもしれない。

・さらに、今日は停電になった場合を考えて、先生方が地震の様子を伝えて回った。

・冷静に行動し、先生たちの話をしっかりと聞かなければならない。

・3学期になったので、いつもと違う状況の中での避難が多くなる。1年間のまとめのつもりで取り組んでほしい。

乾燥が続く東京では、地震の際、出火したら大きな被害につながるおそれもあります。

一層、迅速に行動することが求められます。【校長】

氷点下の中でも・・・

現在、今冬の最強寒波が日本列島を覆っているとのことで、ニュースでは、各地での大雪の情報が流されています。

冬型の気圧配置のときには、東京では逆に晴天が続きやすくなります。

実際に今週の月曜日にまとまった雨が降った以外は、ほぼ、冬晴れの日が続いています。

今朝も上空には澄んだ青空が広がっています。

しかし、寒波の影響は、気温には大きく影響しています。

今朝も氷点下の朝。

プールは氷が張った状態です。

そんな中、1年生たちがぞろぞろと校舎外に出てきました。

校長「何してるの?」

1年生たち「氷ができてるか見に行くの。」

生活科で「ゆきやこおりであそぼう」の学習をする1年生。

水を外に置いておくと氷になるのか、実験しているようです。

校地内で寒くなる場所と考えたのが学校の畑のところ。

日陰の時間が長くなっているところです。

1年生A「しもばしらもできているよ!」

畑の中を楽しそうに歩き回ります。

給食のトレイに水を張っていたところ、一晩で見事に凍りました。

ちょっと砂混じりですが・・・。北風が強い影響でしょう。

校長「今日は、かき氷パーティーだね!」

1年生たち「やったぁ~!」

無邪気な子供たち。

1年生の後は、3-2と4-2の子供たちが体育で校庭に出てきました。

学級数の多い本校では、1時間目から校庭での体育の割当があります。

寒い中ですが、元気な子供たちです。

一方、同じ1時間目に体育館で体育を行っている2-2の子供たちはちょっと暖かそうです。

一昨年、体育館に空調機器が設置されたことで、冬場の体育館での体育はかなり楽になりました。【校長】

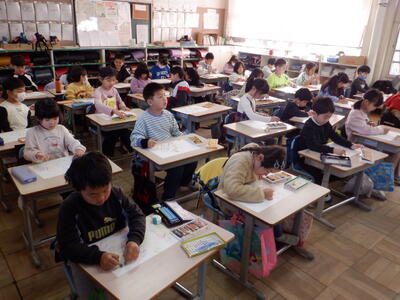

新年は、心静かにスタート

昨日から3学期が始まり、今日から、通常の授業が行われています。

年始にちなみ、書き初めからスタートしている学年、学級も多くあります。

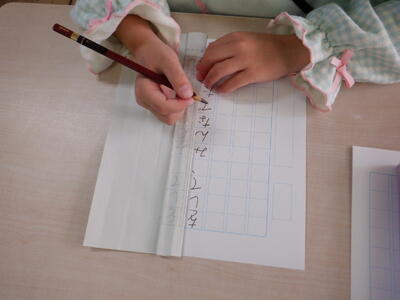

1年生は、2学期末、そして冬休みにも書き初めの練習を行っていますので、取り組む姿勢もかなり身に付いてきました。

お手本を見ながら、真剣に書いています。

書く姿勢も入学のころに比べるとだいぶよくなってきたように感じます。

2年生も硬筆です。

1年生のときに経験済みですから、やり方はもう慣れています。

1文字1文字、集中して書いています。

硬筆の書き初めは2年生までですから、「小学校最後の硬筆書き初め」です。

しっかり取り組んでいます。

そして、3年生になると、毛筆の書き初めになります。

書き初め用の半紙は長いので、自席で書くには、半紙をずらしていくなどの工夫が必要です。

本校では、3年生以上は、来週「席書会」として、学年合同で体育館での書き初めをします。

そのときには、半紙をずらさないでも書けるようになります。

互いの作品を見合いながら、来週の「席書会」までに気を付けなければならないところを確認します。

3年生A「校長先生、『お』と『正月』が離れちゃった~。」

大丈夫。自己の反省点が分かっていれば、「席書会」では上手に書けるようになります。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第3学期始業式

2025年(令和7年)が始まりました。

3学期の登校日数は50日程度と短い学期となりますが、進学・進級に向けた大事な学期となります。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

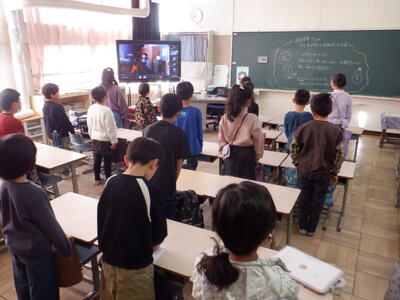

3学期のスタートは、リモートによる始業式からです。

校長からは、進学・進級に備え、「何でも一生懸命頑張る」3学期にすること、また、これから先の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の予告について、スライドを使って話をしました。

続いて、4年生の代表児童の発表です。

2学期に頑張ったことを踏まえ、3学期の抱負について強い決意を述べていました。

各学級の子供たちも、4年生の代表児童の発表をしっかり聞いています。

続いて、ピアノ生演奏による校歌斉唱です。

うーん、冬休み明けのせいか、ちょっと、歌声が小さかったかな・・・。

頑張りましょう。

始業式終了後には、生活指導主任から、学校周辺の工事開始に伴う歩行の注意と自転車の乗り方に関する指導がありました。

そして、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな柱である、3回目の「MJコンサート」のお知らせが「MJコンサート実行委員」の子供たちからありました。

2/8(土)に開催される、最後のMJコンサート名は「進!MJコンサート~つなげよう 感謝のメロディー」です。「新」→「心」→「進」と進化を遂げてきたMJコンサート。そして、これまでのコラボレーションでつかんだ「音楽は楽しい!」という思いを胸にさらに前進していこうといった意味を込めて「進」の1文字を付けたとの説明がありました。

かなり踏み込んだコンサートの内容の紹介もあり、全校への協力を呼びかけていました。(ここでは、まだナイショです。)

最後にふさわしい、明星大学学友会吹奏楽団の方々と本校児童との心温まるコンサートを目指します。

「進!MJコンサート」をはじめ、様々な「子供たちがつくる学校プロジェクト」に関連したイベントが予定されている3学期。

大いに盛り上がることを期待したいものです。【校長】

令和6年度第2学期終業式

8/26から始まり、約4か月の長い期間続いた2学期も今日で最後を迎えました。

今朝は、リモートによる終業式を行いました。

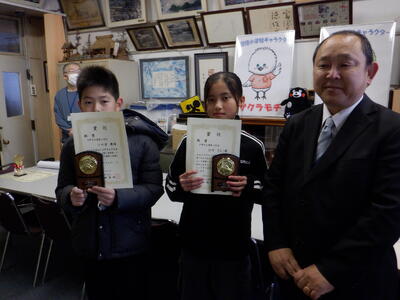

式に先立ち、11月から12月にかけて頑張った子たちの表彰です。

まずは、女子野球で活躍した児童です。

優秀な成績を収めたサッカーチームの児童です。

「税の書道展」で入賞した児童です。

続いて、2年生の代表児童から今学期頑張ったことの発表です。

MJコンサート、町たんけん、縄跳び、九九や漢字の学習など一生懸命頑張った2年生たちです。

校長からは、各学年の主な校外活動の振り返りと、「子供たちがつくる運動会」、「新!・心!MJコンサート」、「潤杯」など、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の活動などについてスライドにまとめて話をしました。

定番となってきた、生伴奏ライブ校歌。

生中継に合わせて子供たちも起立して歌います。

終業式終了後には、生活指導担当教員から「冬休みの過ごし方」について、

情報教育担当教員からは「冬休みのChromebookの使い方」について、それぞれ指導がありました。

最終日ですから、通知表を渡され、

年末ですから、大掃除をし、

そして、まだ続く「クリスマスモード」で楽しんで過ごしました。

どうやら、昨晩、多くの1年生のところにサンタクロースがやって来たようです。

朝からごきげんな1年生たちに話しかけます。

校長「どうしよう。昨日、校長先生のところにサンタさんが来てくれなかったの・・・。みんなのところには来てくれた?」

1年生たち「来た!」

1年生A「ちゃんとお手紙書いた?」

校長「え。忘れちゃった・・・。」

1年生B「だからだよ。来年は頑張ってね!」

慰められました。(苦笑)

校長のところにサンタクロースは来てくれなかったものの、2学期、子供たちに大きな事故もなく過ごすことができたのは何よりもうれしいクリスマスプレゼントです。

明日から冬休み。楽しく健康にお過ごしください。

よいお年を!【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)