文字

背景

行間

日誌

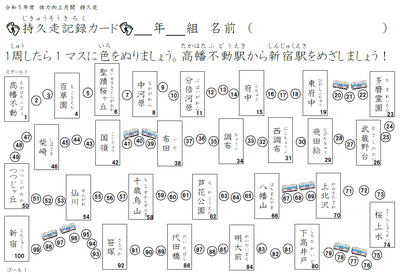

日野市市制60周年 開校150周年記念 体力向上月間(持久走)

今月、本校では、「日野市市制60周年 開校150周年記念 体力向上月間」として、全校で持久走に取り組んでいます。2時間目終了のチャイムが鳴ると、続々と子供たちが校庭に集まってきます。子供たちは、低、中、高学年ごとに決められたスタートラインで、開始の合図を待ちます。

スタートの合図で、一斉に走り始めます。

「残り1分」の放送が入りましたが、多くの子供たちは、自分のペースを崩さず、思い思いのペースで走りきることができました。

全校で取り組む持久走の取組も、残すところあと2回となりました。

日本の音楽でつながろう

年が明けて、早くも3週間余りが過ぎました。

お正月気分も抜けつつありますが、日本のお正月といえば、「春の海」の箏の音楽が流れる雅(みやび)なイメージがあります。

本校でも、音楽室のそばを通ると、箏のきれいな音色が聞こえてきます。

4年生が箏の学習に取り組んでいるのです。

箏を扱う授業が3~4回目になっている子供たち。

まずは、箏爪を選ぶところからスタートです。

子供たちによると、どれを選ぶのかで音が変わるそうで、様々なサイズの中から自分にあったものを選んでいます。

箏は、ドレミの階名ではなく、「七七八」のような「数字譜」が楽譜となります。

漢数字は、それぞれ、使う糸の場所を表していて、楽譜に指定された絃の音を弾いて演奏します。

子供たちが練習しているのは「さくら さくら」です。

校長「ドレミと違うのに、どうやって覚えているの?」

4年生たち「七七八 七七八 七八九八・・・って覚えてるよ。」

校長と違って、記憶力に優れた子供たちは、黒板に貼られた数字譜を見ることもなく、絃を弾いていきます。

校長「リコーダーと箏とどっちが簡単?」

4年生たち「箏!」

多くの子供たちが即答します。

音楽専科のチェックを受けながら、楽しそうに演奏している子供たち。

日本の文化のよさにも気付いてほしいものです。【校長】

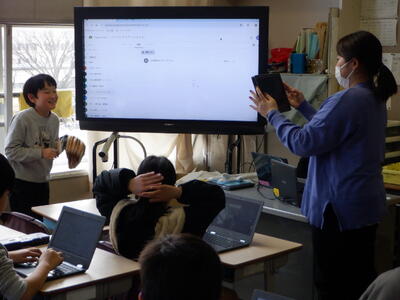

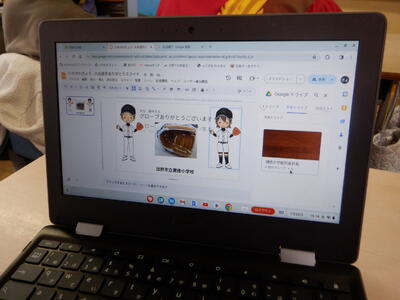

大谷選手に感謝の気持ちを伝えよう!

先週(1/19)に「大谷サン、グローブありがとう集会」を緊急に開催した本校。

グローブを各学年で順番に使い始めるところです。

さて、東京都教育委員会では、このたびの大谷選手のご厚意に対して、都内の公立小学校等に大谷選手への御礼のメッセージを募集し、提出された全校分を取りまとめて1つのスライドにして委託業者へ送付する取組を行っています。

大谷選手に感謝の気持ちを伝える絶好のチャンスですので、任意参加の企画ですが、本校もぜひスライドを提出したいと考えました。

しかし、提出が今週末までですので、あまり大々的に取り組む期間はありません。

そこで、今回は、デジタルの技能に長けたパソコンクラブの児童に作成を依頼することにしました。

パソコンクラブ児童A「これ、大きなニュースになっちゃったらどうしよう・・・?」

東京都教育委員会として取り組むわけですから、かなり大きな企画です。ニュースになるかもしれません。都教委のホームページに掲載される予定もあるようです。

技能はあっても、どうデザインするかは難しいところ。

中には、いただいたグローブをはめて、写真を撮影し、スライドに入れ込む子もいます。

パソコンクラブ児童B「校長先生、大谷選手の顔を入れてもいいかなぁ?著作権でダメ?」

さすが、情報モラルにも詳しい子供たち。ちゃんと考えて作成しています。

校長「確かに無断で使用できないものもあるよね・・・。ただ、大谷選手が自分の顔を見ても仕方ないんじゃない?」

パソコンクラブ児童B「あ、そりゃそうだ。」

というわけで、著作権フリーのウリーとサクラモチが多くの子のスライドに使われています。

ウリーとサクラモチも、いよいよLAデビュー!?

子供たちの力作から、学校代表として東京都教育委員会に提出するのはスライド1枚だけ。

選定に頭を悩ませそうです・・・。【校長】

あなたは、だれのことが好き?

小学校は6年間という長い期間がありますので、子供たちの心と体は大きく成長します。

特に高学年は、思春期前期に差し掛かっており、第2次性徴の出現なども併せ、心身共に大きな変化が表れます。

友達同士で好きな異性について話をしていることも見られるようになります。

「好きな異性」と書きましたが、今日の5年生の身体計測では、保健指導の中で養護教諭から「SOGI」(性の多様性)について話がありました。

「SOGI」とは、「Sexual Orientation」(性的指向)と「Gender Identity」(性自認)の頭文字をとったものです。

異性だけが恋愛対象とならなかったり、身体的な性と心の性が一致しなかったりする人は、なかなか、そのことをオープンにできず、悩んでいることがあります。

性的マイノリティを示す「LGBTQ+」のことも説明しながら、性の多様性について子供たちの理解を深めていきます。

昨年度行われた、LGBTを含む性的マイノリティーに関するインターネット調査では、LGBTQ+層の割合は9.7%という結果が出たとのことです。

性のことでおよそ10人のうち1人が悩んでいるということになります。

養護教諭「血液型のAB型の人は10%程度、左利きの人も10%程度いると言われます。ということは、AB型で左利きの人はとても少ない数ということになりますが、それを他人に言えないほど恥ずかしいということはないですよね?」

うなずく子供たち。

でも、性のことで悩む人はもっと多いと考えられるのに、なかなか他人に言い出せない現状があり、性の多様性について理解を深める必要があるとの説明がありました。

身体計測では、体の成長は数値で分かりますが、心の成長は自分でしか分かりません。

性の問題だけでなく、「多様性」について幅広く認められる社会でありたいものです。【校長】

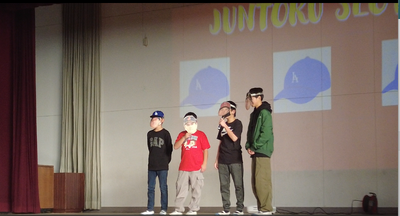

【特報】大谷選手、本校に来校!・・・か?

昨日、「日野市市制60周年 開校150周年記念持久走月間」に関する児童集会を行ったばかりだというのに、今朝も緊急に体育館で児童集会が開催されるという連絡があり、体育館に集まってくる子供たち。

1年生A「校長先生、今日は何の集会なの?」

校長「(学芸会の1年生の演目名から)きっと、たまご焼き集会なんじゃないかなぁ。」

と、とぼける校長。

全校児童が体育館に集まるのは「潤フェス♪」以来です。さらに、集会という公的な形で集まるのは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前までさかのぼらないとありません。

一体、何の集会なのか・・・?

代表委員A「みなさん、おはようございます。これから、集会を始めます。」

集会名も明かされず、いきなり集会が始まります。

代表委員A「あれ?こんなところに『JUNTOKU SLOT』があるよ!いったい、何だろう?みんなで回してみよう!」

予想外の展開です。

代表委員B「何が出るかな~?あ~っ、グローブだぁ!!」

すると、いったん揃ったスロットがまた、回りはじめます。

代表委員B「あ~っ、今度は、ドジャースの帽子だぁ~!!」

代表委員AB「おおたにぃ~!!」

突然の2連続スロットと超有名スポーツ選手の呼名にざわつく会場。

代表委員B「え、来てるの?大谷選手?」

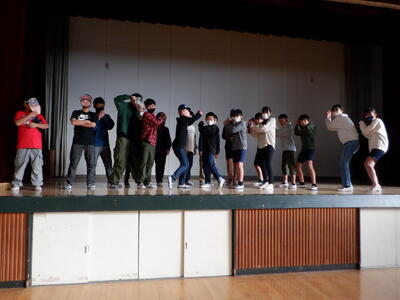

すると、4人の大谷選手が登場!

何と、わざわざ、本校で緊急集会が開催されるので、駆け付けてくださったのです!

大谷選手A「おはようございます。日ハム時代の大谷翔平です。」

大谷選手B「エンゼルス時代の大谷翔平です。ホームランキング獲りました。」

大谷選手C「侍ジャパンの大谷翔平です。WBCで世界一になりました。」

大谷選手D「現在の大谷翔平です。最近、犬の『デコピン』くんを飼い始めました。」

会場内は爆笑です。

(なぜ、大谷選手が4人?過去の3人は、タイムマシンを使って駆け付けてくださったとご理解ください・・・)

大谷選手A「みなさん、『僕にあこがれる』のはやめましょう。僕を超える存在をつくるために、グローブ3個を寄付しました。ぜひ、使ってください!」

会場内は拍手喝采です!

代表委員B「これから、大谷選手からいただいたグローブを使って、始球式をします。」

6年生の4ペアの代表児童が代わる代わるステージ上でキャッチボールを披露します。

キャッチボールをした感想をインタビューです。

代表委員C「グローブを使った感想はどうでしたか?」

6年生A「とても使いやすく、投げ心地が最高でした。」

代表委員B「大谷選手のパワーを感じることができましたか?」

6年生B「はい、とても!」

代表委員B「大谷選手になれそうですか?」

6年生C「はい、絶対になれます!」

最後に、大谷選手に感謝の気持ちを伝えます。

全校児童「ありがとうございました!」

最後に注意事項を確認して、緊急児童集会「大谷サン、グローブありがとう集会」は、大盛り上がりのうちに終わりました。

大谷選手からのグローブが届いてから、緊急児童集会を開催するまで、実質、中2日間しかありませんでしたが、6年生に「大谷選手に感謝したい人」、「全校を盛り上げたい人」などの有志を募ったところ、代表委員をはじめ、たくさんの児童が協力してくれました。

担当教員と協力しつつ、楽しい集会をつくろうと頑張った6年生たち。

まさに「子供たちがつくる学校プロジェクト」にぴったりの集会になりました。

6年生のみなさん、ありがとう!

そして、せっかくのビッグプレゼントが届いたので、集会の開催のことを保護者等の皆様にお伝えしたところ、朝早くにも関わらず、多くの「大谷ファン&潤徳ファン」の方々においでいただきました。

実際にグローブをはめて記念撮影。保護者等の皆様にもお楽しみいただけたようです。

大谷選手からのご厚意をありがたく受け止め、今後、各学年で順番で使用期間を決めて、グローブを大切に使っていきたいと思います。

野球しようぜ!

そして、勉強もしようぜ!【校長】

白杖体験(4年)

4年生は3学期、総合的な学習の時間で「バリアフリーについて考えよう」という学習を行っています。その学習の一環として、本日(1月19日)の午前中、4年生の児童がアイマスクを着用して白杖体験を行いました。白杖体験は、「社会福祉法人 日野市社会福祉協議会 日野市ボランティア・センター」の皆様を講師にお迎えして実施いたしました。

講師から、白杖を使用している方への接し方についてご指導をいただきました。

その後、子供たちは2人1組となり、白杖とアイマスクを使って歩行をする役割と案内をする役割とに分かれて、体験活動を行いました。

危険が伴う階段の上り下りは、慎重に行っていました。

アイマスクをしながら、水を飲んだり、手を洗ったりする体験も行いました。

子供たちは、この体験活動を通して学んだことを整理し、まとめていきます。本日、講師やスタッフとしていらっしゃった皆様に、心より感謝申し上げます。4年生の子供たちに貴重な体験をさせていただきまして、ありがとうございました。

日野市市制60周年 開校150周年記念持久走月間

最近、毎年のように定期健康診断の結果がよくない校長。

このような場合、健康相談員の方からのご指導が入ります。

健康相談員の方「塩分の摂り過ぎ、食事の量などに気を付けてください。」

校長(そう言われても、給食を食べるのは「職務」だし、時には、お替わりをして食の安全を確かめなければならないし・・・)

神妙な顔で健康相談員の方のご指導を伺いながらも、心で屁理屈を考えてしまうダメな校長。

健康相談員の方「定期的に運動をされていますか?」

校長「いや・・・まぁ、できるだけ校内を見回るようにしてますが・・・」

苦しい言い訳が続きます。

そんな運動不足の校長にうってつけな「日野市市制60周年 開校150周年記念持久走月間」の取組が今日から始まります。

今朝は、児童集会で体育委員会の児童が取組の方法や走り方などについて説明し、試走を行いました。

悪い走り方[全力ダッシュで走る]

よい走り方[一定のペースで走る]

などのお手本も示されます。

走るときのルールの説明もあります。

今日から1/25(木)までの中休みを使って全校で取り組むことになります。

走った距離に応じて記録カードのマスに色を塗っていきます。

また、マスクを外して走ることなどについて注意がありました。

体操をしてから各学年のスタート位置に分かれます。

スタートを待つ子供たちに声をかけます。

校長「『日野市市制60周年 開校150周年記念持久走月間』なんだから、当然、色塗りの目標は150マスだよね?」

子供たち「え~!」

4年生A「そもそも、記録カードに150マスもないし!」

4年生B「日野市に住んでるんだから、せめて60マスに・・・」

子供たち「あはは」

と言っている間に、スタートです。

体育委員から悪い例で示されたばかりの「全力ダッシュ」で走っていく子供たち(苦笑)

校長も、一緒にスタートしますが、「全力ダッシュ」の子供たちに抜かされ、すぐに「周回遅れ」となります。

2年生A「校長先生、遅~い!」

校長「一定のペースで走るの!」

昨年度もそうだったのですが、子供たちとの体力差を見せつけられ恥をかく期間になりそうです。。。

でも、今度、健康相談員の方とお話しする機会があったら、こう答えようと思います。

校長「健康維持のため、定期的にランニングに取り組んでいます!」【校長】

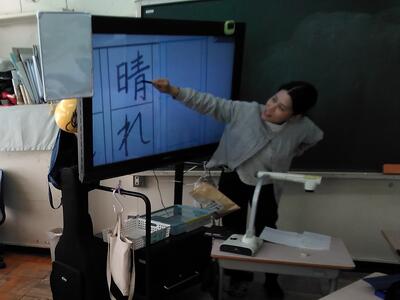

心ってなんだろう?

今週は、各学年、3学期の身体測定を行っています。

保健室では、測定前に養護教諭が保健指導を行います。

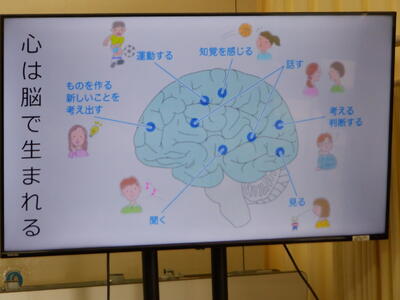

今日は、3年生の測定日。保健指導のテーマは、「心ってなんだろう」です。

保健室に集まってきた3年生に養護教諭が問いかけます。

養護教諭「心って、どこにあると思う?」

胸のところを押さえたり、頭を指したりと、子供たちは様々な反応をします。

スライドを見ながら、心の動きの様々な反応は脳の働きであり、心は脳で生まれることを確認します。

さらに、心は、発達に伴って成長することを学びます。

幼いうちは、「食べたい」、「眠い」などの本能に従って行動することが多くあります。

しかし、だんだん「群れ」を意識し、本能の行動をコントロールできるようになります。

さらに、大人になるに従い、「群れ」を意識しつつも自分に合った目標を基に自立した行動ができるようになります。

養護教諭「授業中におしっこに行きたくなっても、もうすぐ授業が終わりそうなら我慢しようとするでしょ?」

身近な例から「本能をコントロールする行動」を自然に行っていることに気付く3年生たち。

養護教諭「体の成長は大人になると止まってしまうけど、脳の成長は一生続くんだよ。」

なるほど・・・。

3年生は、心だけでなく、体も大きく成長する時期。

身体計測で、自分の体の成長の様子も把握します。

ちゃんと3年生の心は育っているのだろうか・・・

ちょっと気になって、身体計測後の3年生の教室に行ってみました。

授業後半ですが、トイレにも行かず、きちんと授業を受けています。

校長「さすが、3年生、授業が終わるまでトイレにも行かず、心が成長しているねぇ。」

3年生A「当然じゃない?」

3年生B「そもそも、おしっこ、行きたくないし。」

口の方も成長しているようです。。。

3年生の成長の様子を見て、満足して校長室に戻ったところ、

副校長「校長先生、締め切りが迫った書類の作成、終わっていらっしゃいますか?」

あ、忘れてた・・・

最近、こういうことが増えているのですが、本当に脳は一生成長するのでしょうか?

退化してきているように感じる今日この頃です(苦笑)【校長】

※今日から、ホームページタイトルの「ウリー」と「サクラモチ」が学芸会バージョンに変わりました!

Where do you want to go?

本日(1月17日)の3校時、5年生のある学級が、自分が「行きたい」と思う都道府県の発表会をしていました。

一人一人が、教室の前方に出て、モニターに映し出された画像を基に、英語で説明をしていきます。

発表に向けて、プリントで考えを整理したり、Chromebookで発表資料を作成したり、準備をしてきたようです。

Chromebookのスライドで各自が作成した発表資料には、紹介したい都道府県の名所や特産品などが、一目で見て分かるようにまとめられていました。自分が作成したモニター画面を指さしながら、堂々と英語でプレゼンをする児童に、頼もしさを感じました。

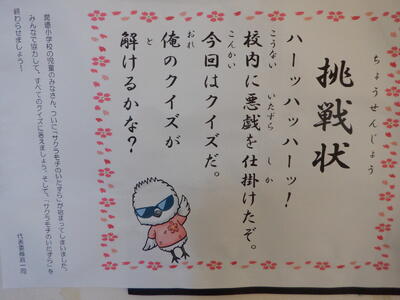

【子供たちがつくる学校プロジェクト】サクラモチの挑戦状

今朝の「潤いの時間」に突然、臨時放送が入りました。

突然の放送に戸惑う子供たち。

さらに、びっくりしたのは、放送しているのが「サクラモチ」ということです。

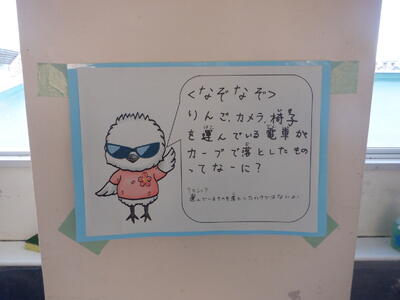

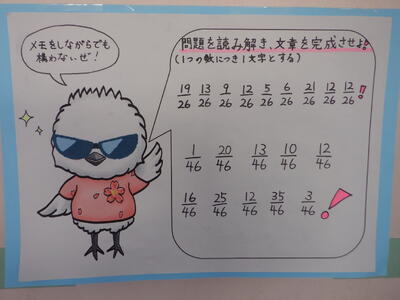

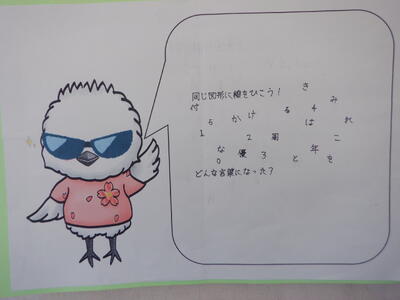

サクラモチ「おいらからの挑戦状だ!校内にいたずらをしかけたぞ。今回はクイズだ。オレの問題が解けるかな?」

写真は、2年生の教室ですが、予想もしない放送に子供たちは一瞬固まってしまいました。

しかし、何人かの子が、変化に気付いていました。

2年生A「ひょっとして、廊下に貼ってあるもののことじゃない?」

いつの間にか、校内の各所に謎のサクラモチのメッセージが掲示されています。

昇降口には、施設の管理者である校長に断りもなく、勝手にサクラモチが挑戦状を貼っています。

これは大変!

何とかクイズを解いて、迷惑なサクラモチのいたずらをやめさせなければなりません!

休み時間になると、校内の各所で、サクラモチの挑戦状に挑む子供たちが見られます。

しかし、超難問もあり、一筋縄ではいきません・・・

というわけで、思わぬクイズデーになりましたが、子供たちは「校内探検」と「クイズ」が合わさった企画に大喜び。

この3学期から「子供たちがつくる学校プロジェクト」を呼びかけていますが、今回のイベントは、代表委員会の極秘企画。まさに、子供たちでつくり上げた盛り上げ企画です。

校長も全容を知らないことが多く、苦笑いすることもあるのですが、子供たち自身が学校をよくするために考えたことは、できるだけ実現していきたいと思います。

それにしても、サクラモチのクイズ、難しいなぁ・・・

これは当分、サクラモチのいたずらは収まりそうにありません。【校長】

(サクラモチに降参した子は、問題をめくると、答えが書いてあります。)

学級会「新年お楽しみ会をしよう」

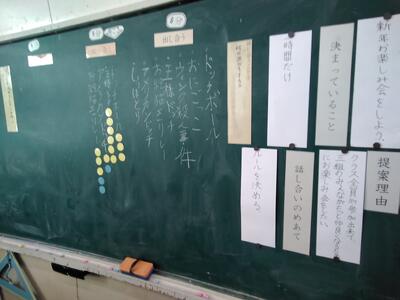

本日(1月16日)の3校時、5年生のある学級では、「新年お楽しみ会をしよう」という議題で学級会を開催していました。

提案理由の「学級全員が楽しみ、もっと仲よくするなるため」というめあてに基づき、活発に意見が交わされていました。

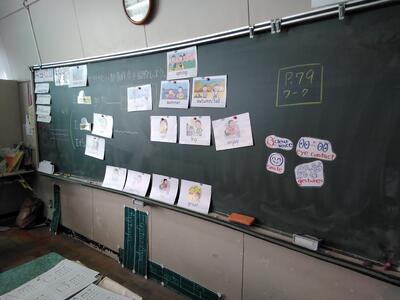

1時間の学習過程が分かるような黒板になっていて、今何について話し合いがされているか視覚的に理解できるように工夫されています。また、賛成・反対マークを丸の色を変えて表示することで、話し合いの状況や経過が分かるように配慮もされていました。

司会や書記など学級会を運営する立場の子供たちは、綿密な事前計画を手元に置いて、話し合いをすすめていました。

学校はまさに社会の縮図であり、子供たちにとって一番身近な社会です。学級会などで合意形成を図る経験は、子供たちが共生社会でよりよく生きていくために、大きな力になることと思います。合意形成されたことに基づき、みんなで役割分担をして、思い出にのこる「新年お楽しみ会」になることを願っています。

幸せな社会って何だろう?

4年生は3学期に総合的な学習の時間で「バリアフリーについて考えよう」という学習に取り組みます。

今後、日野市社会福祉協議会の皆様にコーディネートしていただき、バリアフリーに関する様々な体験等を行っていきます。

今日は、日野市社会福祉協議会の方に講師としておいでいただき、バリアフリー全般についてお話をいただきました。

講師の方「『福祉』ってどんなことだと思う?」

4年生A「体の不自由な人のことを助けることだと思います。」

4年生B「生活に困っている人のことを助けることだと思います。」

4年生C「介護が必要な人のことを助けることだと思います。」

4年生なりに福祉のイメージはもっているようです。

今日の授業のテーマは「幸せ」について考えることです。

幸せにもいろいろなレベルがあります。

「自分の幸せ」、「友達などの幸せ」、「みんなの幸せ」について意見を出し合い、考えをまとめていきます。

<友達の幸せ>

4年生D「〇〇さんは、『ゲームをしているとき』って言ってました。」

4年生E「〇〇さんは、『手伝いをしてほめられたとき』って言ってました。」

<担任の幸せ>

4年生F「『クラスのみんなに会えること』だと思います。」

4年生G「『みんなが仲良く笑顔でいるとき』だと思います。」

担任もにこにこして見守っています。

<校長の幸せ>

4年生H「『高級な校長室のいすに座っているとき』だと思います。」

4年生I「『朝会でみんなの笑顔を見たとき』だと思います。」

4年生J「『150周年のお祝いをしたとき』だと思います。」

まぁ、当たってる・・・かな?

ちなみに、校長本人は、「子供たちが『笑顔笑福』を感じているとき」だと考えています。

<みんなの幸せ>

4年生K「寝たり食べたりすること」

4年生L「生きていること」

4年生M「平和に暮らすこと」

4年生N「日野市市制60周年の時に日野市にいられること」

自分の幸せを考えることは簡単です。

しかし、他人の幸せを考えること、特に人数が多くなったり、自分と置かれた環境の違う人の幸せを考えることは難しいということを意見を交換する中で理解していきます。

さらに、公共の福祉ということを考えた場合、「平等」だから全ての人が幸せになるとは限りません。「公正」という考えが大事であることなどを学び、動画視聴でバリアフリーの基本的な考え方について理解を深めました。

今週から来週にかけて、目や耳の不自由な方からのお話を聞き、体験的なバリアフリーの学習を進めていく予定です。【校長】

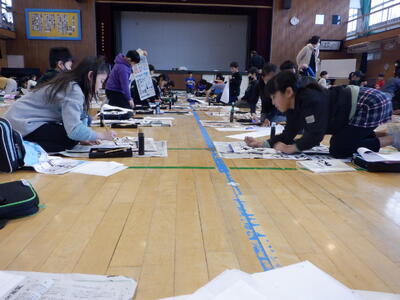

第4次日野市学校教育基本構想「『子供たちがつくる学校』プロジェクト」を見据えた席書会(5・6年生)

2日間に分けて体育館で行われている席書会。本日(1月12日)は、高学年(5・6年生)の日になります。本日も体の芯まで冷えるような寒さですが、体育館の空調を活用することにより、快適な環境で席書会を開催することができました。

高学年も中学年同様、毛筆を使用します。中学年で学習した「横画、縦画、左右の払い」など点画の種類ごとの穂先の動きに加えて、高学年では「点画から点画、文字から文字のつながり」を意識して書くことになります。

<5年生>

5年生が挑む課題は、「希望の朝」です。

書き初め用の長い半紙を使う前に、通常の半紙を使って苦手とする字を何度も練習をする子供がいました。

書き終えた子供たちは、自分の作品を見返していました。次の作品で、気を付けるべきことを思考しています。

<6年生>

小学校最後の席書会となる6年生。よりよい書き初め作品になるように、努力する姿が印象的でした。

自分の書いた書き初めを講師に見せて、具体的な助言を求めていました。

書いた字を友達同士で見せ合い、お互いにアドバイスをし合っている様子も見られました。

今年の4月を待たず、3学期の段階から本校で実施している第4次日野市学校教育基本構想の「『子供たちがつくる学校』プロジェクト」を踏まえた教育活動。高学年の席書会では、子供たちが自ら考え、選択し、決定し、実践する過程を意識した取組が展開されていました。子供たちからは、自分たちの力で、よりよい書き初め作品をつくりあげようという気概が感じられました。頼もしい限りです。

1月避難訓練

本日(1月12日)の2校時、1月の避難訓練を行いました。本日の想定は、地震後に火災が発生するという自然災害です。今回の避難訓練は、日野消防署高幡出張所の皆様を講師にお迎えして実施しました。

地震発生の放送を聞き、身を守る体制をとる子供たち。

校庭に避難する子供たち。

訓練後に、消防署の方からお話をいただきました。

「お(押さない)、か(駆けない)、し(しゃべらない)、も(戻らない)」の約束を守れたことについて、お褒めの言葉をいただきました。また、避難の際には、寒くてもポケットに手を入れず両手を出しておくことが、身を守るために大事であることをご指導いただきました。

靴の底の汚れを拭って室内に入る子供たちの様子です。タオルをご提供いただきました保護者や地域の皆様に感謝申し上げます。

避難訓練終了後には、6年生の子供たちが起震車に乗車し、震度7の揺れを体験しました。

能登半島地震が発生し、報道でその様子を見聞きしている子供たち。東京消防署の多くの皆様が、車両やヘリコプターで能登半島に駆け付け、応援業務にあたっているそうです。子供たちは、「能登半島地震と同じ規模の地震が東京でも発生する可能性がある」という消防署の方のお話を真剣に聞いていました。いつも以上の緊迫感のある避難訓練となりました。

暖かい席書会(3・4年生)

今朝は、分厚い雲が空を覆い、薄暗い中でのスタートになっています。

最高気温は10℃に届かない予報が出ており、とても寒い1日になりそうです。

そのような厳冬の中、本校では、今日、明日と2日間に分け、席書会が行われます。

今日は、中学年(3・4年生)の日になります。

<4年生>

昨年度までの席書会は、子供たちが厚着をしながら取り組んでいる姿が見られました。

大型ストーブを焚いていたのですが、広い体育館では効果が限定的で、かなり寒い中で書き初めに臨んでいました。

(昨年度の席書会の様子は、こちら)

しかし、昨年の秋から、本校の体育館には空調機が設置されました。

スイッチ1つで全館暖房になります。

体育館の気温は外より10℃以上高い15℃程度となっています。温風が体育館を流れているので、極端な寒さを感じることなく書き初めに取り組むことができます。

4年担任「教室で書いているときより暖かい感じがします。」

4年生のお手本の文字は「元気な子」です。

校長「教室で書くのと、体育館で書くのを比べたら、どっちがいい?」

4年生A「広いから、体育館の方が書きやすい!」

いつもと違う環境で、集中力も増しているようです。

よい文字を書くには、まずは、よい姿勢から。

背筋をピンと伸ばして、1文字1文字、丁寧に書き上げていきます。

4年生B「校長先生、全部ダメだった・・・。」

でき上がりに納得がいかない子もいたようですが、どの子も一生懸命取り組んでいました。

<3年生>

4年生の後は、3年生が席書会に臨みます。

2年生までは硬筆でしたが、3年生になって子供たちは毛筆に取り組むようになりました。

初めての席書会です。

校長「習字を体育館で書くって、どう?」

3年生A「ドキドキです!」

冬休みの宿題で、床で字を書く練習をしてきた子も多いようで、初めての席書会ですが、落ち着いて作業に取り組んでいます。

4枚書いた清書の中から1枚を提出します。

3年生B「うーん、迷うなぁ。校長先生、どれがいいと思う?」

自分で作品を選ぶことも大事な学習です。【校長】

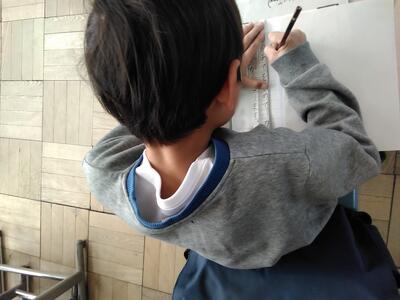

書き初めに挑戦

年末に取り組んだ書き初めの練習の成果を発揮するときが来ました。

本日(1月10日)、2年生のある学級では硬筆で、書き初めを行っていました。

教員は、手本をモニターに拡大して提示し、点画相互の接し方、交わり方、長短、方向などの注意点について、一文字ずつ丁寧に指導を行っていました。

子供たちは、教員の注意事項をよく聞くとともに、手元の手本と自分の字とを何度も見比べながら慎重に字を書いていました。

中学年、高学年の書き初め(席書会)は、明日から始まります。

なお、子供たちの書き初め作品は、今後開催する「書写展」で、保護者の皆様を対象に公開をいたします。詳細は、本日9時に、C4th Home&Schoolでお便りを配信いたしましたのでご確認いただければ幸いです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」始動!

今日から、3学期が始まりました。

「校長先生、あけましておめでとうございます!」

「今年もよろしくお願いします!!」

たくさんの子たちが朝から校長に声をかけてくれます。

やっぱり、本校の子供たちはかわいいです!

さて、始業式では、私から「子供たちがつくる学校プロジェクト」について話をしましました。

(詳しくは、学校だより1月号.pdfに記載していますので、ご覧ください。)

子供たちにはこのようなロゴとイメージイラストで説明をしました。

昨年の開校150周年記念式典前の子供たちのパワーを3学期、そして令和6年度以降につなげていきたいと思います。

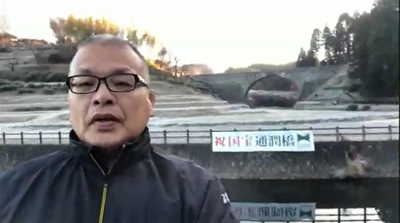

また、始業式では、山都・潤徳小の池部校長先生からのビデオメッセージを紹介しました。

何と、冬休みの期間を使い、熊本県内の名所から動画撮影を行っていただいた大作です。

山都・潤徳小の正門前から。

山都町のシンボル、国宝「通潤橋」です。-5℃の極寒の中でのビデオ撮りとのことです・・・。

2/11開通予定である九州中央自動車道の「山都通潤橋インターチェンジ」付近から。

「天草四郎像」前から。

日本三大名城の1つ、熊本城前から。

正月早々、バーチャル熊本旅行を体験することができました。

なお、本校からも、山都・潤徳小向けにビデオメッセージを送っています。

ふれあい橋から。

山都の子たちにきれいな富士山動画を!

昇降口付近の「潤徳小デジタルサイネージ」で、両校のビデオメッセージを流していますが、多くの子が足を止めて画面を見つめています。

始業式後の子供たちの様子を簡単にご紹介しましょう。

「ドラゴンチーム」と「たつ(辰)チーム」に分かれてフリスビードッジボールで対戦する1年生たち。

寒さに負けず元気いっぱいです。

「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」に向け、台本の読み合わせをする2年生たち。

3学期初日から大きな行事の準備を開始しています。

学級内で必要な当番活動を決めている3年生たち。初心を忘れず、しっかりと自分の仕事に取り組んでほしいものです。

百人一首に取り組む4年生たち。お正月ならではの光景です。

日野市子育て課からの「ひのっ子すくすくプラン」の次期計画策定に向けたアンケートに取り組む5年生たちです。子供たち一人一人の意見が今後の市の施策に反映されていきます。

係活動の作業を行っている6年生たち。この子たちは「思い出係」を作ったとのこと。仕事内容は、6年間の思い出を写真などにまとめていくのだとか。まさに最後の学期にふさわしい係です。自分たちの生活を自分たちでよくしていく係活動。まさに「子供たちがつくる学校プロジェクト」の原点です。

3学期も、子供たちの活躍が期待できる学期になりそうです!【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念 3学期始業式開催

本日(1月9日)の朝、オンラインで「日野市市制60周年 開校150周年記念 3学期始業式」を執り行いました。

<校長先生のお話>

校長先生からは、3学期に行われる学芸会や「子供たちがつくる学校プロジェクト」についてのお話がありました。

これは、6年前に本校で行われた学芸会の写真です。

また、山都町立潤徳小学校の池部校長先生からご送付いただきましたビデオメッセージを視聴しました。この動画は、しばらく東昇降口のモニターで放映をする予定です。

<児童代表の言葉>

4年生の児童が、今年頑張りたいことについて抱負を述べました。

<校歌斉唱>

2024年始まって初めての校歌斉唱となります。

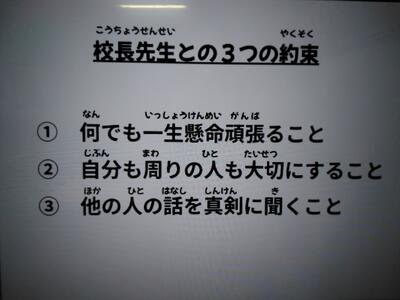

今学期も、校長先生との3つの約束を守り、笑顔招福に過ごせるようにしましょう。

令和6年スタート!

明けましておめでとうございます。

新しい年になりましたが、年明け早々から大きな地震や事故が続き、異例なスタートとなりました。

令和6年能登半島地震で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、昨日まで学校閉庁日だった本校では、実質、今日からが仕事始めとなりました。

3学期に向けての準備を進める日ということになりますが、年頭にあたり、「校長2人制」の潤徳小として、西日本代表の山都・潤徳小の池部校長先生からごあいさつをいただきました。

今朝の山都町の気温は-5℃とのこと。

日野市よりも厳しい寒さであることが伝えられ、本校の教職員も驚いていました。

また、閉校に向け、片付けが進む校内の様子なども紹介していただきました。

「東西潤徳小学校コラボレーション」ができるのも、3学期だけとなりました。

一層の交流の充実を図りたいと考えています。

今日は、職員会議や学年会など、様々な準備に追われそうです。

しかし、1/9から子供たちに再開できることを楽しみにしている教職員です。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。【校長】

(山都側の様子は、こちら)

今年最後のオンライン会談

冬休みになりましたが、教職員は、来学期や来年度の準備を進めています。

「東西潤徳小学校コラボレーション」も最後の学期を迎えますので、連日、山都・潤徳小の池部校長先生とのオンライン会談等を行っています。

閉校が近付いてきた山都・潤徳小は、学校にある備品を来年4月以降に他校に振り分けなければならないので、準備作業を始めているのだそうです。

ちょっと寂しい大掃除になっているのですね。

最後は、両校の教職員がパソコンの前に集まり、「よいお年を~!」と手を振ってお別れです。

本校ホームページをご覧になっている「潤徳ファン」の皆様にとりましても、素晴らしい年になりますよう、ご祈念申し上げます。

今年も、本当にありがとうございました。【校長】

(山都側の様子は、こちら)

(2016年4月から2018年3月まで)