文字

背景

行間

日誌

予告なしの避難訓練実施

本日(12月7日)の2時間目、児童に事前予告を行わない避難訓練を行いました。今回の想定は、「地震後に給食室から火災が発生した」というものです。

事前予告のない避難訓練でしたが、子供たちは放送をしっかり聞き、落ち着いて校庭に避難することができました。

校長先生のお話も、きちんと聞くことができました。

室内に戻るときには、上履きの底をしっかり拭います。このタオルは、保護者や地域の皆様による寄贈品です。保護者と地域の皆様におかれましては、常日頃より、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。次回の避難訓練は、1月に実施します。

縄跳び集会開催・縄跳び旬間開始

本日(12月7日)の朝の時間、校庭で縄跳び集会を開催しました。

全校児童が整列し、本日の縄跳び集会のすすめ方について体育委員会の児童の説明を聞きます。

各学級で長縄の練習をした後、「記録会」を行いました。

開校150周年にちなみ、「150秒(2分半)」で各学級が何回跳ぶことができたか記録を取りました。

本校では、本日から12月20日までは「縄跳び旬間」です。この期間に、子供たちが縄跳びに親しむことができるように、「なわとびカード」を配布したり、学級で長縄の練習に取り組む機会を設定したりします。

最終日の12月20日にも再度「記録会」を開き、本日の回数と比較して伸びを実感できるようにします。各学級、何回ぐらい跳べるようになるか、楽しみですね!

ゆら~り、ゆらゆら・・・

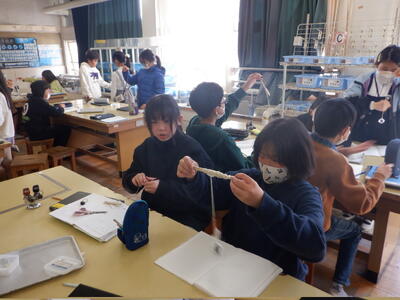

理科室から、子供たちの声が聞こえてきます。

中をのぞいてみると、5年生のようです。

校長「何してるの?」

5年生A「ふりこを揺らしてるの。」

理科の「ふりこの動き」の学習のようです。

まだ、授業の導入のようで、子供たちは、任意のおもりを好きな糸の長さで揺らしています。

5年生C「校長先生、見て!すごいでしょ。」

いろいろな場所で、いろいろなおもりで、いろいろな糸の長さで揺らしている子供たち。

とても楽しそうです。

校長「おもりが重いと、よく揺れるのかなぁ?」

5年生D「う~ん、そんな気もするなぁ・・・。」

他の教室の様子を見て、しばらくしてから理科室に戻ってくると、子供たちが集中して話を聞いています。

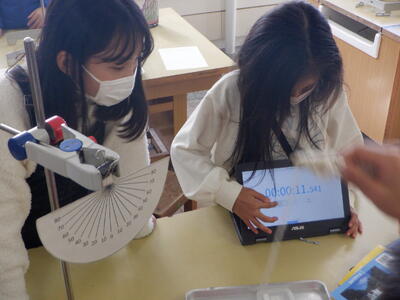

校長「これから、何するの?」

5年生E「ふりこが1往復する時間を計るんです。」

いよいよ、理科らしくなってきました。

この実験では、「変わるもの」と「変わらないもの」を事前に確認しておくことが重要です。

今回は、同じガラス玉を使い、振れ幅の角度を20°にすることは変えず、糸の長さだけを変えて、1往復する時間を測定します。

測定には、Chromebookのストップウォッチ機能を使います。

10回揺れた時間を計り、10で割ることで1往復の時間が計算できます。

「理科」+「算数」の学習です。

実験を通して、ふりこの1往復する時間は何によって変わるのか調べていく子供たちです。【校長】

全校朝会

今朝は、オンラインで全校朝会が開催されました。

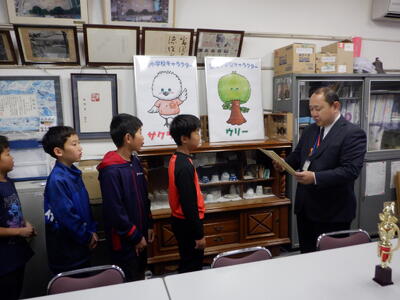

最初に、サッカーや空手で優秀な成績を収めた児童の表彰を行いました。

続いて、校長から、12/2の開校150周年記念式典等の振り返りを行いました。

式典等に臨む、子供たちの態度が素晴らしかったことをべた褒めしました。

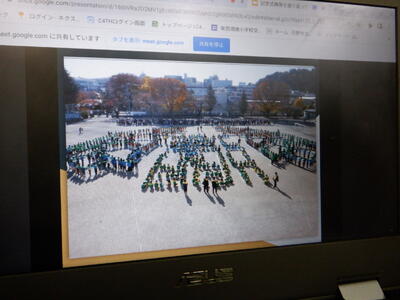

航空記念写真を撮るときに、並んでいる子供たち自身は、どのような模様になっているのか分かっていないので、校舎3階から写した写真を紹介しました。

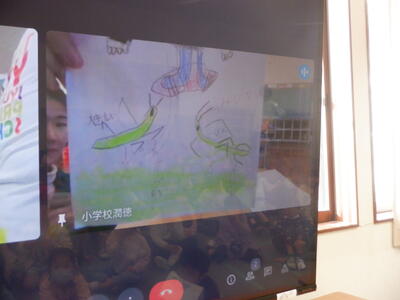

また、遠く熊本から、山都・潤徳小の池部校長先生が来てくださったことも紹介しました。

記念式典中に、山都・潤徳小の児童からの「お祝いメッセージ動画」を紹介したのですが、式典にオンラインで参加していた1~3年生は、音が聞き取りにくかったようなので、あらためて、朝会で動画を流しました。

あと、4か月弱で閉校になってしまう、山都・潤徳小。

来年2/24に挙行される予定の閉校記念式典に、校長が参列する意向であることを子供たちに初宣言しました。

本校の開校150周年のためにいろいろ協力してくださった山都・潤徳小に対し、本校からも、閉校に向け、何らかのメッセージを山都・潤徳小に送りたいと考えているので、協力してほしいと子供たちに伝えました。

最後に、池部校長先生から、閉校記念ののぼり旗とくまモンの4コマ漫画入りの新聞をいただいたことを伝えました。

また、来週、東京都教育委員会からの「相談シート」を配ることも話しました。

校長室に卒業アルバムの校長挨拶文原稿を取りに来た6年生たちが、のぼり旗に興味を示しています。

早速、職員室前に掲示したくまモンの4コマ漫画をのぞき込む子供たちです。

12/2の大きな行事、イベントは終わりましたが、まだまだ続く「日野市市制60周年 開校150周年」関連行事。山都・潤徳小の閉校も加え、3学期に向け、一層気持ちが高まっていくことと思います。【校長】

(山都・潤徳小に戻られた池部校長先生は、児童集会で、約25分間、本校に訪問された様子を熱く語られたのだとか・・・。その様子は、こちら)

開校150周年記念式典等ウラ話&東西潤徳小学校コラボレーション(記念式典編)

12月になり、本格的な冬の季節を迎えました。

しかし、今日は、快晴で本当に穏やかな1日になりました。

このような素晴らしい天候の中、本校の開校150周年記念式典等の行事、イベントが午前、午後にわたって行われました。

そして、今日は、「東西潤徳小学校コラボレーション」の日でもあります。

何と、「超隠し玉」として、山都・潤徳小の池部校長先生が、記念式典等に参列してくださったのです。(池部校長先生の日野探訪記は、こちら)

両想いの校長同士、久し振りの再会に、「LOVEポーズ」です。

本校教職員も温かく池部校長先生を迎えます。

児童も続々と登校します。

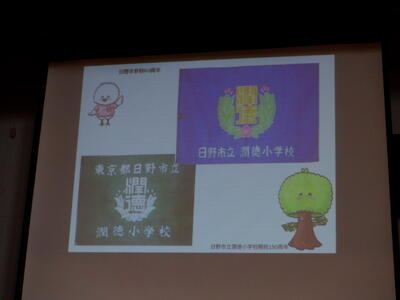

「潤徳小デジタルサイネード」が記念式典バージョンに切り替わっていることにすぐに気付く1年生たちです。

式典会場の最終チェックが終わり、あとは、本番開始を待つだけです。

先日のほほえみ集会で使用した垂れ幕も、急遽、会場に飾ることにしました。

式典中、ご挨拶いただいた、堀川教育長、大坪市長、峯岸市議会副議長ともに、この山都・潤徳小との「東西潤徳小学校コラボレーション」のことについて取り上げていただき、価値付けてくださいました。

日野・潤徳小で山都・潤徳小の児童のメッセージを聞かれた池部校長先生は、感無量だったことでしょう。

来賓紹介の際に、児童に一言かける池部校長先生も感激しておられました。

それにしても、参加した4~6年生の態度は素晴らしかった!

特に4年生は、こうした場は初めての参加でしたが、きちんとした態度で大変立派でした。

花マルです☆

式典に参加していた校長は、心の中で、リモートで参加している1~3年生が集中しているか気になっていました。

式典終了後、担任たちから話を聞くと、真剣にライブ映像を見て、校歌なども一生懸命歌っていたとのことです。

担任から式典の中継を見ている1年生の写真を送ってもらいました。

校長の式辞をしっかり聞いている1年生たちです。

ちゃんと、参加して、潤徳小をお祝いする気持ちでいます。えらい!

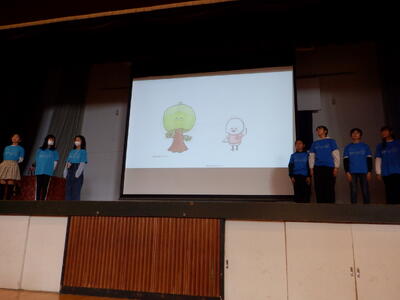

式典の後半には、代表委員の児童を中心に4~6年生の児童全員が参加する「開校150周年を祝う」呼びかけが行われました。

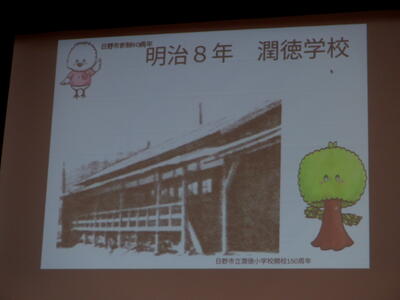

代表委員と、ウリー・サクラモチのかけ合いでスライドを使って150年間の歴史を振り返る内容なのですが・・・

途中には、代表委員の即興の質問に、スライドの中を動き回るウリー、サクラモチが答える場面も。

生ウリー、生サクラモチの登場です!

どうして??? たぶん、低学年の児童は驚いたことでしょう。

式典の最後には、全員で校歌を歌いましたが、ここでも「隠し玉」、代表委員による「校歌ミュージックビデオ」が初公開!

校外、校内の風景等を映像化した、校歌の雰囲気にぴったりな動画が流れます。

長い時間をかけて、代表委員と担当教員が撮影し、編集してきた力作です。

式典終了後は、航空記念写真の撮影を行いました。

多くの保護者等、潤徳ファンの皆様にお集まりいただき、ご都合のついたご来賓の方々にも参加していただきました。

本当にありがとうございました。

池部校長先生も子供たちの中に入って記念撮影です。

両校長は、互いの潤徳小学校長を「自主兼務」していますから、自然に撮影です。

何十回も「こ・ん・に・ち・は~!」をせざるを得ない状況になった池部校長先生です。(苦笑)

航空記念写真撮影後は、児童、教職員による全校集合写真を撮影しました。

ここにも池部校長先生が一緒に参加。

「ありがとう 潤徳小」の閉校記念ののぼりを両校長が一緒に持って撮影しました。

こののぼりには、「熊本」などの言葉が一切入っていないので、本校でも何らかの活用が可能です。

池部校長先生は、本校にこののぼりを託してくださいました。

潤徳の火は消しません!

午後には、JSPの「150周年関わり隊」の皆様が主催する「おいわいの会」が開催されました。

「まちかどシールラリー」の効果もあり、開場前から多くの子が受付前に並びます。

シールを集めた景品はこちら。まさに、ここでしか入手できない超レア物です。

メルカリ等への出品は禁止です(笑)

「おいわいの会」の内容は、地元出身のシンガーソングライター、SIOさんと本校卒業生も多く在籍する三沢中学校の吹奏楽部によるコンサートです。

まずは、都大会で銀賞を受賞している実力の三沢中学校吹奏楽部の演奏です。

聞きなれた曲も多く、YOASOBIの「群青」では、会場内から大きな手拍子が起きました。

続いて、SIOさんが歌を披露します。

ここまで、給食時の放送でSIOさんの曲を流してきたので、子供たちもよく歌詞を覚えていて、一緒に歌っています。

最後は、アンコールが起き、体育館中で「風に乗って」の歌の大合唱になりました。

最後の歌は、三沢中吹奏楽部の生徒とSIOさんのコラボ「上を向いて歩こう」です。

体育館に集まった全員で心を込めて歌いました。

午前中、式典等の対応で緊張しっぱなしだった教職員も肩の力を抜いて一緒に歌っています。

閉会の挨拶では、校長から一言話す機会をいただきました。

校長「やっぱり、校長先生は、『潤徳小が~、だ・い・す・き~~~!』」

とシャウト。「潤フェス♪」以来の定番になりつつあります。

最後は、巨大クラッカーを鳴らして終了!

「潤フェス♪」を彷彿とさせる「おいわいの会」となりました。

SIO様、三沢中学校の吹奏楽部の顧問の先生及び生徒のみなさん、そして、これまで、長期間にわたりご準備いただいたJSP「150周年関わり隊」の皆様、本当にありがとうございました。

本校の開校150周年にあたり、日野市教育委員会からは記念品として、木製書架と大型モニターをいただきました。

大型モニターは、式典や「おいわいの会」でも活用させていただいております。

また、JSPからは、スリッパ、学校銘板、記念Tシャツを記念品としていただきました。

スリッパは、今日がお披露目。来賓の方々に履いていただきました。

開校150周年記念Tシャツはこれまでも多くの機会に活用させていただいております。

学校銘板は、今後、現在のものと取り替わる予定です。

多くの皆様に支えられて今日を迎えていることを実感します。

本当にありがとうございました。

今日は、1日中、お祝いムードに包まれた日になりました。

本校の児童だけでなく、保護者の皆様、潤徳ファンの皆様の熱い思いが本校に寄せられていることを改めて感じる日になりました。

今後も、160周年、200周年を見据えた学校づくりを進めてまいりますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

・・・と書いていたところ、職員室から、3学期の「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」に向け、学年で相談しているのが聞こえます。

1つのことが終わっても、すぐ、次の対応をしなければならない、悲しい教員の性です。

「日野市市制60周年 開校150周年記念」行事、イベントは「日野市市制60周年 開校150周年記念修了式・卒業式」まで、まだまだ続きます!【校長】

航空写真撮影

開校150周年記念式典後には、全校児童はもちろんのこと、ご来賓、保護者、地域の皆様が参加可能な航空記念写真を撮影いたしました。

保護者の皆様にはC4th Home&Schoolにて、地域の皆様には本校のホームページにて告知を行い、Google Formsで参加される方を募りました。300名を上回る応募があり、多くの方にお集まりいただきました。山都町立潤徳小学校の校長先生にも参加いただきました。

児童と教職員はエプロンを着て、撮影に臨みます。

お集まりいただきました皆様は、列に並んで撮影しました。

本日は、快晴。絶好の航空記念写真撮影日和となりました。

本校に関わりある皆様とともに航空記念写真を撮影できたことをとてもうれしく思います。

本日、航空記念写真のためにお集まりいただきました皆様に心より感謝申し上げます。

開校150周年記念式典を挙行しました

本日(12月2日)、日野市長や教育長をはじめとするご来賓をお迎えして開校150周年記念式典を挙行しました。4~6年の児童は体育館で、1~3年の児童はオンラインで開校150周年記念式典に参加しました。

<校長式辞>

式辞の中で、山都町立潤徳小学校の児童からの動画メッセージが放映されました。

<日野市教育委員会祝辞>

日野市教育委員会教育長よりお祝いのお言葉をいただきました。

<来賓祝辞>

来賓の皆様を代表して、日野市長と日野市議会副議長よりお祝いのお言葉をいただきました。

<記念品贈呈>

日野市教育委員会と本校JSPより、150周年を記念して記念品をいただきました。

代表児童が、教育長とJSP副センター長から、しっかりと目録を受領しました。

<児童による発表>

代表委員会の児童による、開校150周年を祝う発表がありました。

ご多用中にも関わらず、ご臨席賜りましたご来賓の皆様に、心より感謝申し上げます。

開校150周年記念式典前日準備

明日に迫った、本校の開校150周年記念式典。

今日の午後は、6年生と教職員とで前日準備に取り組みました。

最初に、作業の手順等について確認します。

これまで、行事の準備などを6年生が進めてきましたが、今回でひと区切り。

次回からは、5年生を中心に準備を進めていきます。

「代替わり」も近付いています。

体育館にあった、音楽、体育関係の用具を運び出します。

来賓控室もきれいに清掃です。

これは一体何の作業?答えは、もう少し下にスクロールしてみてください。

体育館の床の水拭きです。体力向上の取組でもあります(笑)

横看板の準備も整い、本番らしくなってきました。

椅子の運び出しを行い、ほぼ、会場準備が整いました。

上のクイズの答えは、6年生による階段装飾です!

昇降口の下駄箱の上は、5年生の作品を飾りました。

家庭科クラブの「ガーランド」の作品も体育館入り口の下駄箱に飾りました。

全員で協力して、会場が整いました。

細かい音響関係の設定などが残っていますが、明日の朝ぎりぎりまでかかりそうです。

明日の天気予報は、1日快晴!

心も晴れやかな1日なってほしいと願っています。【校長】

日野市公立小学校連合音楽会(6年)

今日は、煉瓦ホール(日野市民会館)で連合音楽会が開催され、本校の6年生も出演しました。

出発前に校長から檄を飛ばします。

校長「言いたいことは1つだけ。宇宙一の演奏をするぞ!」

6年生たち「オーッ!」

校長「絶対、大丈夫!君たちのおなかの中には給食の『音符パン』が入ってるんだから!」(詳しくは、こちら)

6年生たち「あはは」

バスに乗って会場に移動です。

すぐに日光移動教室モードになってしまう子供たち。

6年生A「アニメのビデオ、流れないんですか~?」

6年生B「バスレクで歌っていいですか~?」

会場までは10分程度で着いてしまいますが、大合唱となる車内。

まぁ、ウォーミングアップとしておきましょう…。

座席に着くと、本番モードに切り替わっていきます。

他校の児童が会場に入ってくると、緊張感も増してきます。

オープニングは、全員合唱の「ビリーブ」。

他校と心を1つにし、美しいハーモニーとなりました。

本校は、6校中、4番目の出演順です。

自分たちの出番が近付き、移動を開始します。

他校のレベルも高く、ちょっと不安顔になってきている子もいます。

さぁ、本番!

最初は、混成二部合唱曲「船で行こう」です。

本番の緊張感、ホールの音響効果もあり、素晴らしい歌声がホール中に響きます。

3人の担任たちも固唾を飲んで見守ります。

続いて、「パイレーツ・オブ・カリビアン メドレー」の合奏です。

全員で心を1つにして、最高の演奏を行うことができました。

ホームページでは、音をお伝えすることができないのが残念です。

終わって、座席に戻ってきた子供たちに聞いてみました。

校長「本番のステージに上がった感想はどう?」

6年生A「緊張しすぎて、どうしようかと思いました。」

6年生B「心臓が飛び出ちゃうかと思った!」

という子たちがいる一方、

6年生C「思ったより緊張しなかった。いつもどおりできました。」

という、強心臓の子も。

校長「自分たちで聞いていて、いい音だって思ったでしょ?」

多くの子がうなずいています。

6年生D「オレって最高!」

という自信家もいました(笑)

ここしばらく、学校を代表し、緊張する場面がずっと続いている6年生たち。

明後日は、開校150周年記念式典で緊張する機会がまたやってきます。

こうした経験を繰り返し、開校150周年の卒業生としての責務を果たしていく6年生たち。

今日は、「宇宙一の演奏」をクリアです!【校長】

開校150周年記念式典リハーサル

本日の2時間目、12/2(土)に迫った、本校の開校150周年記念式典のリハーサルが行われました。

本校のような学校規模だと、式典の参加は高学年の5・6年生のみとなるのが一般的です。

しかし、本校では、できるだけ、このおめでたい席に児童を参加させたいとの願いから4~6年生の参加としました。

本当ならば、1~3年生も参加できたらよかったのですが、体育館の収容人数の限界がありますので、当日は、リモートで式典に参加することになります。

校長式辞の場面です。

起立、礼などのタイミングを確認します。

校長からは、今後の卒業式をイメージし、代表児童してふさわしい態度で式典に臨むこと、特に校歌を歌うときは、潤徳小に「おめでとう、ありがとう」の気持ちを込めて歌うことなどを話しました。

日野市教育委員会、JSPの皆様からの記念品の目録を受領する練習です。

式典の後半は、代表委員の児童の寸劇を交えた、開校150周年を祝う呼びかけが行われます。

生ウリーや生サクラモチも出演・・・?

当日は、代表委員からの「隠し玉」がまだあるとの噂も。

代表委員たちの盛り上げ魂は尽きることを知りません。

昨日までお祭りモードだった校内は、今日は厳粛モードに一変です。こうした切り替えがきちんとできるのが、本校の児童の素晴らしいところだと感じています。

150年間で最高の児童が、最高の式典を目指して最後まで努力し続けます。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念 ほほえみ集会

潤徳小学校で、例年、秋に実施している「ほほえみ集会」。今年度は、「日野市市制60周年 開校150周年記念 ほほえみ集会」として、開校150周年にちなんだ集会の第1部をオンラインで、第2部を校庭で実施しました。

第1部では、司会の代表委員会の児童の開会の言葉からスタート!

続いて、校長あいさつでは、集会に臨む姿勢として、

・日野市や潤徳小に「おめでとう」の気持ちを持ち続けること

・代表委員、集会委員、放送委員など、ほほえみ集会の準備にあたってきた児童に感謝の気持ちをもつこと

という話をし、

校長「それじゃあ、いつものとおり、『ほほえみ集会』、盛り上がっていくぞ~!」

と、檄を飛ばして終了しました。

校舎の中からは、「イェー!」と反応する声が聞こえてきます。

続けて、ウリーとサクラモチが、潤徳小の150年間を紹介します。

潤徳小の歴史に関するクイズも出題され、教室の中は盛り上がります。

引き続き、場所を校庭に移して、第2部が行われました。

最初に、全員で、誕生日の歌を歌います。

♪Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, dear じゅんと~く, Happy birthday to you.

続いて、児童全員が記名するなど制作に関わった3つの垂れ幕の披露がありました。雲一つない空の下、垂れ幕が垂れていく様子は、とても美しく感動的でした。

子供たちからも、「わぁ!」という歓声が上がっていました。

そして、集会委員が中心になって考えた、お楽しみのゲームです。

ゲーム内容は、各学級に割り振られた1文字(ひらがなor数字)を一番後ろにいる児童から、背中、または手のひらに書いて、前の児童に回していく、全校伝言ゲームです。

簡単な文字なのですが、やってみると難しいようです。

途中から、違う文字になっている学級が続出です。

一番前の子まで回ると、集会委員が聞き取って、画用紙に書きますが・・・。

並べても、何の意味かよく分かりません。

集会委員から答えが発表されました。

「150さい じゅんとくしょうがっこう おめでとう」

本校は22学級。ちょうど22文字で、各学級1文字ずつ割り振ったというわけです。

大正解!とはなりませんでしたが、全員で楽しむことができました。

最後は、校歌を歌います。

聞いていた校舎も、きっとうれしいことでしょう!

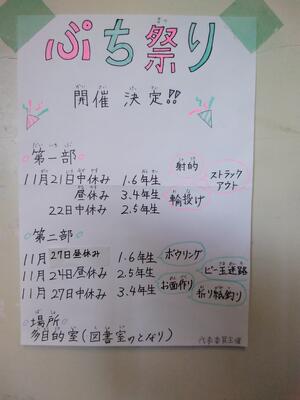

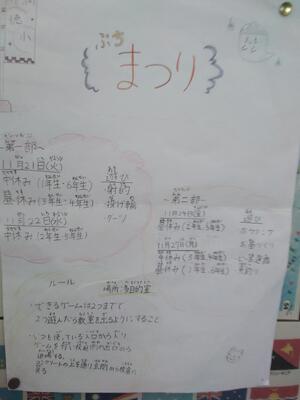

「潤フェス♪」、「ぷち祭り」、「ほほえみ集会」と児童考案の盛り上げ企画ラッシュが続きましたが、このおかげで、開校150周年という特別な年を、みんなで楽しもうとする雰囲気が醸成されています。いよいよ今週末の12/2(土)には、開校150周年記念式典が挙行されます。

週間天気予報も12/2まで晴れが続いており、絶好の日和になりそうです。

大成功の予感しかありません。

それにしても、垂れ幕と青空のコントラストの美しさは、写真では表現できないほど、美しいものでした。

開校以来の150年間で最高の美しさではないか・・・と思います。

思わず、本校のホームページのタイトルの写真を変えてしまいました。

なお、ウリーとサクラモチもクリスマス仕様にバージョンアップです!【校長】

「潤祭」、惜しまれつつ終了!

本日の中休みは3・4年生、昼休みは1・6年生が来場しました。本日も会場は大盛況です。

射的は、難易度が高めです。コントロールが難しく、的に当てるのに苦労しているようでした。子供たちの顔は、真剣そのもの!

ボウリングで遊ぶ子供たちの様子です。ストライクが出た子もいました。おめでとう!

代表委員会の「ぷち祭(潤祭)」担当の皆さん、楽しい企画を立案してくれてありがとう。皆さんのおかげで、学校全体が笑顔でいっぱいになりました。

明日の3校時には、「ほほえみ集会」があります。この集会も、代表委員会の皆さんが計画して準備をすすめてくれています。学校を楽しくしようと様々なイベントを開催してくれる代表委員会は、本校の誇りです。明日も楽しみにしています!

♪運転手は君だ 車掌は僕だ~

今日の2~4時間目、2-1と2-4が京王線の高幡不動駅の横にある検車区に見学に行きました。(2-2、2-4は、先週実施済み)

なかなか内部に入ることのできない検車区。

最初に、スライドで、検車の概要等について教えていただきます。

ヘルメットをかぶり、「ミニ検車員」に早変わりです。

「ピット」と呼ばれる検車場に移動しました。

ちょうど、電車が入ってきます。

間近で電車を見ることができ、すごい迫力です。

電車を下から見上げます。

日頃、絶対に見ることのできない、電車の下部に興味津々の子供たちです。

続いて、検査用の車両に乗り込みます。

まるで、遠足に出かけるような雰囲気です。

この後、「洗車体験」をするのですが、少し待ち時間があります。

そこで、係の方が、「アナウンス体験」をさせてくださいました。

2年生A「次は、南平~、南平に停まります。」

2年生B「閉まるドアにご注意くださ~い!」

すっかり車掌気分です。

ちょっと、いたずらしたくなります。校長も車内アナウンスしてみました。

校長「それでは、四六?」

2年生たち「・・・24!」

校長「四七?」2年生たち「28!」校長「四八?」2年生たち「32!」校長「四九?」2年生たち「36!」

校長「これで、算数の授業を終わります。」

2年生たち「あはは」

これを聞いていた係の方が、3の段と5の段を出題。

車内は、ちょっとした算数教室になりました(苦笑)

まだ、時間があったので、何と、運転席に座らせていただく体験もさせていただきました。

短時間に、車掌さんも運転手さんも体験!ラッキーです。

校長も体験です。

校長「右ヨシ!左ヨシ!出発進行~!」

小さい頃からの夢が叶いました。

そして、洗車体験です。

自動車と同じです。電車が専用の洗車場に向かって動きます。

まず、汚れが落ちやすい洗剤が車両にまかれ、その後、大きなブラシのあるトンネルに入ります。

そこに、強力なシャワーが吹きかけられます。

車内は、夏のプールの時と同じような絶叫が上がります。

実際に濡れるわけではないのですが、すごい迫力です。

今日は、5年生の「ものづくり教室」と2年生の「検車区見学」が行われました。

共にプロの仕事を間近で見せていただく大変貴重な機会となりました。

トラックにしろ、電車にしろ、乗る方の安全を守るために、細かい検査が繰り返されていることがよく分かりました。

日頃、当たり前のように利用しているものの裏側には、多くの方の努力があることに気付いてほしいものです。

京王線の検車区の皆様、大サービスの説明、ありがとうございました。【校長】

ものづくり教室(5年)

5年生は、社会科で日本の工業を学習しています。

近年のIT関係の急激な成長等により、社会の産業構造は大きく変化しつつありますが、我が国にとって、自動車産業が基幹産業であることは変わりありません。

今日は、地元企業の日野自動車の皆様においでいただき、「ものづくり教室」として、自動車、特にトラックの生産に関する出前授業を行っていただきました。

まずは、スライドで、ダカール・ラリーで疾走するトラックの様子や工場内でトラックが生産される工程等について説明があります。

スライドの最後には、本校にエールを送っていただきました。

ありがたいことです。

座学の後は、ブースに分かれて体験をします。

写真は、プレス体験をしているところです。

プレス機を使うと小さな力で、金属板の形を変えることができます。

金属板には、日野自動車のロゴとトラックの絵が浮き出ます。

台紙に入れ、プレゼントとして持ち帰れます。子供たちも大喜びです。

こちらは、工具を使って、ネジを締めたり緩めたりする作業の体験ブースです。

大きな音が出る工具なので、子供たちも最初は怖がっていますが、一瞬で締めたり緩めたりできるので、驚いています。

こちらは、トラックの心臓部にあたるエンジンの仕組みを学ぶブースです。

なかなか、見ることができないエンジンの構造を実験を交えながら分かりやすく説明していただきました。

こちらは、トラックの部品展示のブースです。

様々な部品が組み合わさってトラックが生産されていることを実感します。(ごく一部の部品ですが)

中には、ハンドルを握って、トラックドライバー気分になったり、専用シートに腰かけて、リクライニングを試す子などもいます。

実際の体験をすることも大事ですが、エンジニアの方々から直接、ものづくりに懸ける情熱を伺えたことはさらに貴重な経験だと感じました。

「技術立国ニッポン」を引き継いでいけるかは、今の小学生の今後の頑張りにかかっています。

プロの仕事から多くのことを学んでほしいと思います。

日野自動車の皆様、ていねいにご指導いただき、ありがとうございました。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念社会科見学(4年)

今日は、4年生が社会科見学で都内めぐりに出かけました。

(日野も都内なのですが・・・。なぜか、昔から「都内めぐり」という言い方になっています。)

出発式では、担任から、「今日は八ヶ岳移動教室の練習になります。」との話がありました。

もう4年生も後半。高学年への準備が始まっています。

バスでの過ごし方、班行動など、自分たちだけで判断することも多くなります。

楽しむだけでなく、公徳心を高めることも大事です。

調布インターから先は渋滞が続いています。

この間を使って、山都・潤徳小の池部校長先生とオンライン会談を行いました。(詳しくは、こちら)

約1年前、「東西潤徳小学校コラボレーション」で初めて校外からの本格的な生中継を行ったのが、この都内めぐりでした。(詳しくは、こちら)

当時は、生中継が成功するか、ものすごく緊張していましたが、現在は、互いにオンラインが日常化し、当たり前のように接続できています。

両校長の技術の進歩も「東西コラボ」の成果です。

今日は、山都・潤徳小は3・4年生が熊本市内見学で校外に出ているそうで、生中継はできないのですが、都心の様子を動画や写真で撮影し、後で学習等で活用していただくようにしました。(詳しくは、こちら1、こちら2、こちら3、こちら4)

バス内で、池部校長先生と子供たちとでいつものあいさつです。

朝なのに「こ・ん・に・ち・は〜!」となるのは、ご愛嬌です(笑)

今回の第1の見どころは、水上バスに乗り、東京湾から見える都心の景色を眺めることです。

東京ビッグサイト横の有明水上バス乗り場から乗船します。

船内は貸切状態。

水上バスのガイドの方から説明を受けます。

2階のデッキにクラスごとに分かれて登ります。

まさに、絶景!

おまけに、晩秋とは思えないほど気温が高く、風は強いのですが、快適です。

子供たちも思わずタイタニックポーズになります。

羽田空港も近いので、着陸する飛行機も大きく見えます。

コンテナ船も近くに見えます。

社会科の見学ですから、東京湾が貿易港であることも学びます。

デッキからは、山都・潤徳小向けの動画も撮影します。

4年生は、かなり端末を使いこなせているようになっていますから、今回は、撮影の一部を児童に手伝ってもらいました。

お台場が近付きます。

フジテレビ、レインボーブリッジ、東京スカイツリー、東京タワーなど、東京の名所が一望できます。

東京タワーの横には、今日開業の「麻布台ヒルズ」も見えます。

日本一高いビルと東京タワーのコラボは、新たな東京の風景です。

4年生girls「芸能人になって、絶対テレビに映る!」

フジテレビ社屋に向かって誓いを立てる子供たちです。

水上バス下船前には、水上バスガイドさんのサービスで、ウクレレで「パプリカ」や「となりのトトロ」などを弾いていただきました。

すると、船内は手拍子付きの大合唱!

「潤フェス♪」の影響は色濃く残っています。

下船後は、東京ビッグサイト横の「水の広場公園」で昼食をとりました。

海を目の前にして、絶景ランチです。

昼食後は、バスで浅草に移動です。

第2の見どころは、班行動による、浅草散策です。

スカイツリーもよく見えます。

しかし、予想以上の人出!

仲見世通りは身動きがとれないほどです。

外国の方も非常に多く、周りで聞こえる言葉は日本語の方が少なく感じるくらいです。

山都・潤徳小用の動画も撮りましたが、たぶん、人混みしか映っていないような気がします。

雷門前も、ごった返していました。

このような時には、潤徳Tシャツの緑色がとてもよい目印になります。

予想以上の混雑もあり、学校には少し遅れての到着になりました。

大きなトラブルもなく、八ヶ岳移動教室のよい準備ができたと思います。

バス酔いの子もほとんどいませんでしたが、「人酔い」にはなった感じがします・・・。

保護者の皆様、お弁当、潤徳Tシャツの準備など、ご協力いただき、ありがとうございました。【校長】

(山都・潤徳小では、都内めぐりの動画を全校で見てくださったようです。都心の様子が少しは伝わったかな? 詳しくは、こちら)

「潤祭」第2部、開幕!

本日(11月24日)の昼休み、「日野市市制60周年 開校150周年記念潤徳ぷち祭り」(略称:潤祭(じゅんさい))の第2部が始まりました。第1部の様子は、こちら。

本日の対象者は、2年生と5年生。出し物は、「ビー玉迷路」、「射的」、「つり」、「ボウリング」、「お面」です。どれも楽しそうです。

昼休み開始早々、会場である多目的ルームは、多くの子供たちでいっぱいとなりました。

「ビー玉迷路」は、ゴールするまでの時間を競う遊びです。

「つり」は、色紙でつくられた獲物を磁石で釣り上げる遊びです。

「お面」は、台紙を基に、自分なりのお面を作っていく遊びです。

「射的」や「ボウリング」も、大盛況でした。

「日野市市制60周年 開校150周年記念潤徳ぷち祭り」(略称:潤祭(じゅんさい))の第2部は、来週(11月27日)も開催されます。まだ、第2部を楽しんでいない皆さんは、お楽しみに!

リトルホース(1年)

本日(11月24日)午前中、1年生が馬のポニーと触れ合う「リトルホース」が本校の校庭で開催されました。

来校したのは、黒毛の「ジャック」と白毛の「ダンディー」。どちらも22歳のオスで、人間の年齢で考えると「かなりの高齢」ということでした。2頭とも穏やかで、優しい目をした馬です。

馬と触れ合う時に、気を付けなければいけない事について説明を受けます。馬は怖がりなので大きな声を出したり、胴体やシッポに近づたりしてはいけません。

子供たちは、おそるおそるジャックの顔をなでであげます。鼻息の生あたたかさを感じました。

子供たちは、ダンディーと一緒にゆっくり歩きます。ダンディーも、おとなしくてかわいい馬です。

ジャックとダンディーが車に乗って帰るとき、多くの子供たちがなごりおしそうに窓から手を振っていました。子供たちが動物と触れ合う、貴重な体験となりました。

連合音楽会に向けて②

本日(11月24日)の朝の時間、校外学習に出かけた4年生以外の児童が一堂に会し、連合音楽会で披露する6年生の合唱と合奏を鑑賞しました。これまでの練習の様子については、こちらをご覧ください。

<6年生の準備の様子>

全校児童が入館する前から、入念に音出しをしていました。

<6年生の合唱の様子>

合唱曲は、混成二部合唱曲「船で行こう」です。6年全員の声の迫力に圧倒されました。

<6年生の合奏の様子>

合奏は、「パイレーツ・オブ・カリビアン メドレー」です。これまでの練習の成果が発揮された見事な演奏でした。

6年生の保護者の皆様には、来週(11月28日)、ご鑑賞いただく機会を設定しています。ご多用のことと思いますが、ぜひご鑑賞いただき、エールを送っていただければ幸いです。

【研究授業】話をつなげ、学び合う児童を育てる ~話す・聞く単元におけるChromebookの活用法~

潤徳小学校では、令和3年度から3年間にわたり、

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~

という研究主題のもと、授業改善を進めています。本日、第2学年国語科「みんなで話をつなげよう『そうだんにのってください』」の研究授業を行いました。

話をつなげ、学び合う児童を育てる

~話す・聞く単元におけるChromebookの活用法~

「そうだんにのってください」は、国語科における「話す・聞く」単元の一つです。この単元では、A「互いの話に関心をもち、相手の発言を受けて、話をつなぐこと」の力を付けます。

低学年分科会として、研究授業にこの単元を選んだ理由は、新型コロナウイルス感染症の影響があります。昨年度まで、感染症対策のため、密になる少人数での話し合いは積極的に行うことができませんでした。しかし、社会の複雑化が進む中、多様な他者との「対話力」を身に付けることは、より一層重視されてきています。そこで、話す・聞く単元において身に付けたい力を明確にし、しっかりと育てていこうということになりました。

Chromebookを話す・聞く力を付けるための「サポートツール」として位置付け、以下の2点において活用することを研究授業において提案しました。

- 自分が話したり聞いたりしている様子を動画として記録に残し、よりよい話し合いに生かす

- Google Formで振り返りを積み重ね、成長を実感するとともに、次の学習につなげる

上記の2点を毎回の話し合いにおいて行いました。授業の様子を写真とともにお知らせいたします。

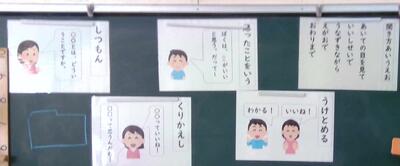

授業のはじめに、今まで学習した「話し合い名人の技」を確かめました。

まずは、「聞き方あいうえお」です。これは、1学期から1・2年生に繰り返し伝えてきた「良い聞き手」の合言葉です。1学期は、何度も「ペアトーク」を行い、「聞き方あいうえお」にあるような聞き方を身に付けられるように学習を積み重ねてきました。

次に「うけとめる」「くりかえし」「思ったことを言う」「しつもん」です。この4点は、初めて3人以上の話し合いにチャレンジした際に子供たちと見付けた「話がどんどんつながるグループの共通点」です。

本時の話し合いでは、どんなことを頑張りたいか、一人ひとりめあてを決めます。前時の話し合いにおける振り返りのデータを集計したグラフも見てみました。

前時は、「くりかえし」と「しつもん」に課題があったようです。クラス単位の得意・不得意も確認し、全員が本時の話し合いにめあてをもって取り組めるようにしました。

本時の相談者を確認したら、いよいよ話し合いの始まりです。

A「宿題をいらいらしないでするには、どうすればいいと思いますか」

B「一回、ゆっくり深呼吸してからやるといいと思います。」

A「それはいいですね」

「思ったことを言うこと」と「うけとめる」がしっかりできていますね。

あるグループでは、このような相談がありました。

C「ドッジボールで強く投げるためにはどうすればいいですか。」

D「筋肉もりもりになるといいと思います。」

C「どうすれば筋肉もりもりになるんですか。」

D「ダンベルを持つといいと思います。」

相手の発言を受けて、質問をすることが上手にできています。

3分間の話し合いの後、相談者は、友達からの考えを受けて、どうすることに決めたか、伝えます。

「〇〇さんの考えをやってみようと思います。なぜかというと…」

次に、話し合いの動画を観て、自分たちの話し合いがどうだったか振り返ります。

「いいねって言えているよ。」

「〇〇ちゃん、『くりかえし』が上手だね。」

動画を視聴した後は、Formsに「話し合い名人の技」がどれぐらい使えたか、振り返りを入力します。

また、「ミライシード」の「オクリンク」にも振り返りを入力します。「オクリンク」を使うメリットは、入力した内容を他の児童にも見てもらえることです。積極的に挙手をすることが難しい児童も、考えていることを共有することができます。

話し合いを通してよかったことを話し合う際には、オクリンクに送られた振り返りのカードを掲示しながら行いました。

うまく話し合えたグループの動画も視聴しました。

この動画は、話し合い終了後にすぐに子供たちが「Googleドライブ」にアップロードしたので、教員の端末からも、子供たちの端末からも、視聴することができます。以前の話し合いの動画も残っているので、成長が目に見えて分かります。実際に動画を観ながら、よいところを確認していきました。

3人グループのうち、前時と本時で2人の相談を終えました。次回の話し合いで、最後になります。子供たちの「対話力」がどれだけ伸びていくのか、楽しみです。

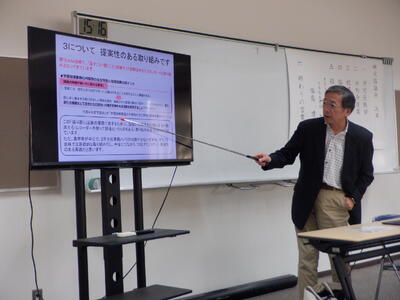

授業後は、帝京大学 教授福島 健介様を講師としてお招きし、研究協議会が行われました。協議会では、以下のような成果と課題が出ました。

【成果】

- 動画で振り返ることで、自分の姿を客観的に見ることができ、できていることやできていない課題を見つけることができた。

- 録音にイヤホンを使うことは、話し合いの声をよく拾い、大変有効だった。

- 明確な視点をもって振り返りをしていて有効だった。

【課題】

- 話をつなげるという点において、不十分な点が見られた。

- 机の配置など、話し合いに不適切なのではないかと思われた。

また、福島先生からは、このようなご指導をいただきました。

【成果】

- 「話すこと・聞くこと」の児童の「課題」のとらえ方が正確でした。

令和4年度「学力・学習状況調査」によると、「相手とのつながりをつくる言葉の働き」を捉えることに課題が見られたことが明らかになっています。その理由として、「話し合いは意見を一つにまとめるためのものであるという意識が強くある児童もいた」ことが挙げられます。今回の授業は、話し合いとは意見の集約だけでないことを提案したことにおいて、価値がある授業だったと思います。

【課題】

- 「話をつなげる」とはどういうことでしょう。それは、話し手が発信した後、受け手側が、自分の中でどのように情報を処理して、発信し返すかということです。しかし、指定された「技」に終始し、形骸化していたと思われます。

- これからは、「学習化の個別化」が重要です。クラスの伸びよりも、自分がどうだったかが大事です。前の動画と比べる、得意を伸ばす、などそれぞれの成長を捉えることが大事です。

クラスとしての成長を捉えることは、子供たちも、参観している側も、大いに盛り上がるものです。しかし、本当に大事なのは、「一人一人にとって学習がどうであったか」です。苦手を無理に伸ばす必要はありません。得意を伸ばしたって良いのです。今までの授業観を捨て、一人一人に合った学びの実現をいかに達成するかが大事です。

授業観をアップデートし、一人ひとりにとって学びがどうであったかを考えていく必要があることが分かりました。今後の授業づくりに生かしてまいります。

東西潤徳小学校コラボレーション~1年生国語授業交流編~

行事交流だけでなく、授業交流にも力を入れている東西潤徳小学校コラボレーション。

今日の5時間目は日野・潤徳小と山都・潤徳小の1年生が国語の授業で交流を行いました。

幸いなことに、日野・潤徳小と山都・潤徳小は同じ教科書会社の国語の教科書を使用しています。

ですから、内容も学習進度も同じです。

この利点を生かそうというわけです。

単元は、「しりたいな、見せたいな」です。

自分の身近なことを、絵や文に表して、相手に知らせる学習ですが、日野・潤徳小と山都・潤徳小で互いに発表し合う計画です。

日野・潤徳小の1年生の場合、自分の身近なことと言っても、それは、ほぼ、周りの友達も知っている内容になります。

ですから、あまり、刺激がないわけです。

それを、全く生活環境の違う山都・潤徳小の子たちに教えるわけですから、新鮮味があります。

山都・潤徳小の子たちにとっても、いつも発表している5人だけでなく、本校の124名の1年生に発表するということは、貴重な経験になるはずです。

互いの学校にとって、Win-Winの関係の授業になるのです。

先ほどまで「潤祭」が行われていた多目的室に1年生が全員集まります。

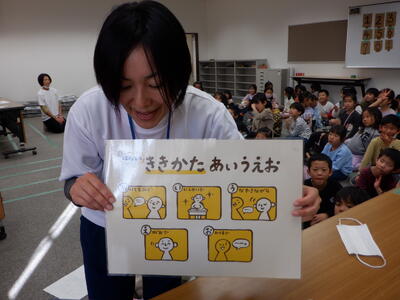

今日は、「ききかた あいうえお」を意識しながら互いの発表を聞くようにします。

山都・潤徳小からは、「ブランコ」、「畑」、「バッタ」、「体育の忍者修行」、「一輪車」について発表がありました。

どの子も落ち着いて、大きな声で発表できていました。

特に一輪車は、山都・潤徳小の運動会の演目になっていたほど、一生懸命練習していたようです。(詳しくは、こちら)

また、今日は、5名の1年生のうち、1名が欠席されていたようですが、ちゃんと代わりの子が読んでくれていました。

仲のよいクラスであることを感じました。

日野・潤徳小からは、1組から4組の代表児童1名ずつが、それぞれ「ほほえみの丘」、「(ほほえみの丘のそばにあった)葉っぱ」、「サクラモチ(烏骨鶏の大福)」、「二宮金次郎像」について発表しました。(実際には、山都・潤徳小の子と日野・潤徳小の子が交互に発表しています。)

1年生の中には保護者の方の実家が熊本にあり、冬休みに山都・潤徳小に寄る計画を立てている子もいるようで、担任が、山都・潤徳小の子にそのことを伝えていました。

最後は、互いに感想を伝え合いました。

山都・潤徳小1年生A「最初に出てきた遊具(ほほえみの丘)に乗ってみたいと思いました。」

日野・潤徳小1年生A「とっても大きな声で読んでいて、すごいと思いました。」

毎回のように書いていますが、山都・潤徳小の子はとにかく、話し方、聞き方が素晴らしい!

1年生たちの成長の様子をさらに感じることができました。

人数差が大きいので、1対1で交流することは難しいのですが、互いの身の回りの様子を知って、さらに絆を深めることができました。【校長】

(山都側の交流の様子は、こちら)

(2016年4月から2018年3月まで)