文字

背景

行間

日誌

遠足(2年)

今日は、2年生が遠足に出かけます。

行き先は、多摩動物公園です。

朝から晴れ渡り、絶好の遠足日和です。

出発の前に校長からの挨拶です。

校長「昨日の夜は、何の動物を見ようか考えていたら、楽しみすぎて、あまり眠れなかったよ。今日は、パンダを見ようかな〜!」

2年生たち「え〜、いな〜い!」

去年、1年生のときに、校長との会話のパターンができ上がっている2年生たち。

ボケに対して、タイミングよくツッコミを返します。(笑)

子供たちの大好きな動物列車に乗ります。

校長「これは、もしかして、シカ?」

2年生たち「あはは⋯。校長先生、絶好調!」

ギャグの応酬をしている間に、短い一駅の旅が終わります。

多摩動物公園のスタートは定番の「どうぶつのあしあと」から。

様々な動物の足跡をたどる子供たちです。

多摩動物公園は、危険な場所もなく、低学年の遠足に適していますが、心配なのは迷子。

今日は、12校の学校や園が来場するとのこと。

最初に全体説明を聞き、その後はアフリカ園内でのグループ行動になりますが、各グループは腕時計を持ち、自分たちで判断をして動きます。

中には、時計係の子の腕時計が見付からず、あわてるグループも。

校長「時計をなくしたグループは、ほっとけい!」

笑うゆとりもないようですが、他のグループの子が、落ちていた腕時計を拾ってくれて、ひと安心。

迷子防止のもう1つの作戦は、自分の好きな動物を描いて、帽子に貼っておくこと。

テープが貼ってあると、潤徳小の子だということが分かるようにしました。

帽子で迷子防止⋯(笑)

グループ行動開始です。

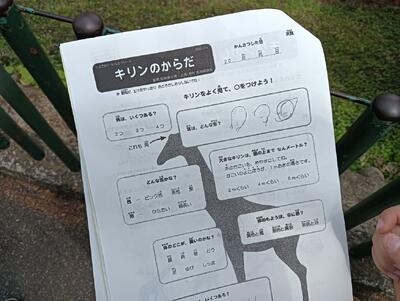

人懐っこく、子供たちに近付いてくるキリンを間近で観察です。

各グループは「観察カード」を持っています。

2年生ですから、学習にもつなげます。

2年生A「うわぁ、舌が長〜い!」

新たな発見もあります。

校長の遊び心は止まりません。

校長「ゾウさんポーズお願〜い!」

校長「フラミンゴポーズお願〜い!」

校長の要望に片足立ちで必死にこらえる2年生たち。

ライオンバスには乗らないので、双眼鏡からライオンの様子を観察します。

まだ11時過ぎですが、ランチタイムです。

子供たちは、おなかがペコペコのようで、大きな口を開けてほおばっています。

お弁当の後は、全体行動でアジア園を見学します。

鳥類の猛禽類のケージには、ワシやタカなどが悠然と立っています。

校長からの「ワシのポーズ」に応える子供たち。

校長「わしの名前はワシじゃ!」

疲れのためか、子供たちの反応は鈍くなり、校長のギャグの切れ味も落ちていきます。

校長「馬って、草ばかり食べて、ウマいのかな?」

2年生たち「⋯」

子供たちの反応がほとんどなくなったあたりで動物園を後にしました。

2年生B「疲れたけど、もう少し動物見たかったなぁ⋯」

初夏の陽気で、子供たちはかなり疲れたようですが、楽しい1日になったようです。

校長も2年生用のギャグをずっと考えていて、疲れました。

遠足が終わったら、すぐに1年生と3年生の保護者会で、校長からの挨拶をしなければならないのに⋯。

ギャグモードから切り替えないと!

保護者のみなさま、遠足の準備に加え、時計係の児童には腕時計の持参のご協力をいただき、ありがとうございました。【校長】

潤徳アナウンサー、いざ、録音!

今日は、先週の「潤徳アナウンサー公開ルーレット大抽選会」で決定した子供たちの「ひの新選組まつり」の宣伝録音収録日です。

【3年生】

3年生の「潤徳アナウンサー」は、京王線高幡不動駅の宣伝担当です。

録音にあたっては、駅からお借りした「赤外線センサー式録音再生機」を使います。

これは、「人感センサー」が通行人が通過したことを察知し、自動で録音を流すというものです。

3年生の潤徳アナウンサーは、すでに自宅で練習を繰り返し、宣伝原稿を暗記してくるほどのやる気を見せていましたが、この「赤外線センサー式録音再生機」の録音時間は10秒以内と決まっています。

そこで、タイマーを目に前にし、10秒以内に読み切るという、まさにプロのアナウンサーと同じ条件での録音となりましたが、「TAKE 4」で本人も納得する録音を行うことができました。

ちょっといたずら心が湧き、3年生の下駄箱の上に再生機を置いてみました。

すると、下校時に靴を取ろうとすると、急にアナウンスが流れ始めてびっくりする子供たち。

なかなか便利な機械です。

【4~6年生】

4~6年生の代表アナウンサー6名は、多摩都市モノレールの高幡不動駅、万願寺駅の担当です。

クラブ活動終了後、全員で一緒に収録場所の高幡不動駅に移動します。

校長も久々に担任時代を思い出し、全員を駅まで引率です。

はやる気持ちを抑えつつ、駅の階段を上る代表アナウンサーたち。

駅事務所に入ると、本格的な放送機器を前にして、緊張を隠せないアナウンサーたち。

練習の原稿読みにも力が入ります。

多くのギャラリーに見守られる中、本番の収録です。

6人の代表アナウンサーは、高幡不動駅グループと万願寺駅グループの2つに分かれて収録します。

こちらは、高幡不動駅グループです。

「TAKE2」で納得がいく録音ができました。

続いて、万願寺駅グループの収録です。

「3・2・1、アクション!」

校長の無言の動作にも力が入ります。

固唾を飲んで見守る引率教員たち。

市の産業振興課、多摩都市モノレールの関係職員の皆様も温かく見守ってくださいました。

万願寺駅グループは「TAKE3」で納得のいく録音ができました。

2グループとも「THE FIRST TAKE」とまではいきませんでしたが、本校を代表するアナウンサーとして、大きく、はっきりした声で宣伝することができました。

普通は入ることができない駅事務所の中で、本格的な録音ができたことは子供たちにとっても貴重な経験になったことと思います。

緊張の収録が終わって、ホッとした代表アナウンサーと関係教職員です。

大役、お疲れさまでした。

今のところ、「ひの新選組まつり」当日まで駅構内放送が流される予定です。

【京王線 高幡不動駅】

駅の準備ができ次第、「赤外線センサー式録音再生機」の前を通過すると、終日、アナウンスが流れます。

【多摩都市モノレール 高幡不動駅、万願寺駅】

4/28(月)から、通勤ラッシュを避けた、10時~16時の間、毎時0分、15分、30分、45分にアナウンス放送が流れます。

GWにお出かけの際などで、関係の駅を利用される際、潤徳アナウンサーたちの放送に耳を傾けてはいかがでしょうか。【校長】

遠足(4年)

今日は、1~4年生のトップを切って、4年生が遠足に出かけます。

行き先は高尾山です。

校長からは、遠足のめあての確認とともに、5年生になったときの八ヶ岳移動教室の練習にもなることを伝えました。

電車の中でも静かに過ごせています。

公共のマナーもバッチリです。

登山路は1号路を使います。

最初は元気な子供たちですが⋯

10分も歩かないうちに、だんだんと列の間が開いていきます。

4年生たち「休憩、まだ〜!」

スタートしたばかりですが⋯

しかし、ふと、山道の脇に目をやると、きれいな花がたくさん咲いています。

また、ウグイスの鳴き声なども聞こえます。

高尾山にも新緑の季節の訪れを感じさせます。

中腹まで登ると視界が開けてきます。

関東平野に向かって「ヤッホー!」と叫ぶ子供たちです。

途中の難所、男坂では108段の階段が子供たちの前に立ちふさがります。

校長の頭の中は108つの煩悩が浮かびます。

日本遺産の高尾山といえば天狗。

天狗ポーズをキメる子供たちです。

そして、いよいよ頂上に着きました。

高尾山を踏破し、喜び爆発です!

なぜ、山頂に着いて大喜びしているかというと、それは待ちに待ったお弁当タイムだからです。

富士山はかすんで見えないものの、自然に囲まれながらのランチは最高です。

頑張った子供たちには、ごほうびで、下山はリフトに乗ります。

これを楽しみにしていた子たちも多いようです。

キャーキャー言いながら、次々乗っていきます。

リフトからは八王子市街が一望です。

しばしの空中散歩を楽しみました。

無事に帰校し、やりきった表情の子供たちです。

クラス替えをしてから、まだ2週間も経っていませんが、仲良く協力して過ごすことができました。

頼もしく育ってくれそうです。

保護者の皆様、お弁当をはじめ、遠足の準備にご協力いただき、ありがとうございました。【校長】

「潤徳アナウンサー」公開大抽選会!

今週の月曜日の全校朝会で、校長から、5/10(土)、11(日)に行われる「ひの新選組まつり」について、本校児童の録音によるPR宣伝放送を京王線の高幡不動駅、多摩都市モノレールの高幡不動駅、万願寺駅で流すという依頼があり、3年生以上に「アナウンサー」の募集をかけたところ、以下のとおり、短期間の間にたくさんの児童の応募がありました。

3年生17名(京王線 高幡不動駅で構内放送予定) 代表児童は1名

4年生15名、5年生24名、6年生23名(多摩都市モノレールの高幡不動駅または万願寺駅で構内放送予定) 代表児童は各学年2名ずつ

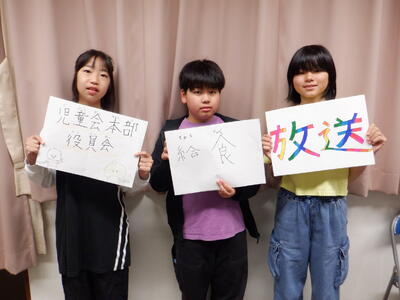

ということで、給食の時間に「潤徳アナウンサー公開ルーレット大抽選会」を開催しました。

校長室から抽選の生中継です。

当然、校長は校長室にいたので、教室の様子は分からなかったのですが、担任等からの話を聞くと、教室は大変なことになっていたようです。

ルーレットを見ながら、当たるように願う子供たち。

自分のクラスの子が当たると大絶叫!

大変な騒ぎです。

担任まで祈る始末。

6年生はもう給食どころではありません・・・。

(黙食じゃなくてすみません。。。)

公開抽選会で決まった代表アナウンサーたちは、来週、録音に臨む予定です。

高幡の地に本校児童の声が響くことになりそうです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員長紹介集会

今朝は、本校の11の委員会の委員長による児童集会がリモートで行われました。

多目的室から各教室への生中継となります。

6年生の各委員長は、自分の名前、今年度の決意などを宣言します。

委員長たちは、自分の委員会を引っ張るとともに、中央委員会のメンバーでもあるため、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の中核として全校を動かす存在でもあります。

下級生たちも、各委員会の取組について耳を傾けます。

放送の最後は、全校の代表となる児童会本部役員の会長が締めて、集会終了です。

手を振って、明るく集会を終える委員長たち。

生中継が終わり、担当教員が声を掛けます。

担当教員「これで、全校児童に顔と名前が覚えられたからね。これからは、いつも委員長として見られるよ。」

委員長たち「うわぁ~!」

校長も声を掛けます。

校長「ついでに、学力調査も頑張ってね!」

委員長たち「うわぁ~!」

今日は、6年生対象の「全国学力・学習状況調査」が実施される日。

国語、算数、理科の順番で調査問題に取り組みます。

委員長たちは、気の休まる暇もなさそうです。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)