文字

背景

行間

日誌

「潤徳カレー」は最高!

昨日の1年生を迎える会。

はじめの言葉を担当した2年生からは、

2年生A「潤徳小の給食は、おいしいよ。」

と呼び掛けられ、学校紹介をした6年生からも給食のおいしさを伝えられた1年生たち。

入学式以来、たびたび耳にするこのフレーズに、さすがに我慢の限界となった1年生もいるようで、先週の集団下校の際には、

1年生A「校長先生、いつになったら僕たち給食が食べられるの?」

と聞かれるようになりました。

そして、今日からいよいよ給食の開始です。

4時間目の後半から早くもマスクをして、給食の説明を聞く子供たち。

校長「みんな、マスクをして風邪をひいちゃったみたいだから、今日は給食を食べられないねぇ。」

とからかうと、

1年生たち「ちが~う!!」

と大声で怒る子供たち。相当楽しみなようです。

まずは、給食当番の身支度から。

帽子がうまくかぶれず、大人に手伝ってもらうこともありました。

小学校は、「自分のことは自分で」が基本です。

担任等がそばで見守りながらも、できるだけ、自分たちで配膳をします。

行儀よく並んで順番に受け取ります。

ちゃんとできていて、むしろ、上級生に学んでほしいくらいです。

今日のメインは何と言っても、「潤徳カレー」。

いただきますの後、早速、カレーを口に運ぶ子供たち。

1年生たち「おいしい~!」

教室のあちらこちらから子供たちのつぶやきが聞こえます。

(ジョアのストローがなかなか刺せない子はいたようですが・・・)

給食の後半には、

1年生B「もう3回もおかわりしたのに、全然足りないよ!」

という声も聞かれました。

学校の楽しみがまた1つ増えたらうれしく思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小をよくするために・・・

学校を支える5・6年生による委員会活動が新体制になって始まっています。

放送委員会は、朝、昼、帰りの放送を流しています。

特に、昼の放送は、今年度もパワーアップしそうです。

今日は、なぞなぞが出題されていました。

図書委員会による本の貸し出し、返却も始まりました。

図書委員長自らPCを操作し、返却の確認をしています。

飼育委員たちは、烏骨鶏の「大福」のお世話です。

メンバーが変わっても、全く動じることなくえさをついばんでいます。

さすがです。

栽培委員たちは、花壇の水やりを行っています。

桜がほぼ散った後、花壇の花の美しさが際立ちます。

もちろん、これ以外の委員会でも活動が始まっています。

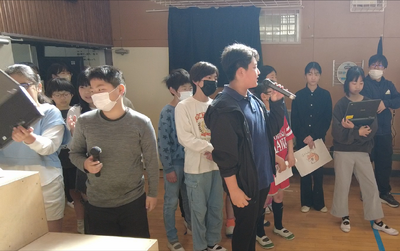

昨日は、児童会本部役員(これまでの代表委員会の機能強化を図った組織)と各委員会の委員長が構成員の「中央委員会」の初会合が行われました。

潤徳小学校を盛り上げ、重要事項を決定する、本校の中核となる組織です。

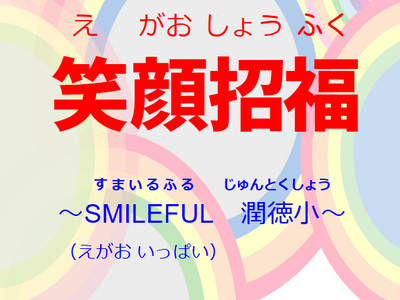

校長からも、「笑顔招福」の学校づくりに協力してほしいと激励しました。

各学級、各委員会の代表として、やる気満々の子供たち。

今年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」を引っ張る頼もしい存在です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】はちゃめちゃ!1年生を迎える会

今日は、朝の時間と1時間目を使って、1年生を迎える会が開かれました。

司会進行は、昨年度の代表委員の子供たちです。

4年生の持つ花のアーチをくぐり、5年生に手をつながれてちょっと恥ずかしそうに入場してくる1年生たちです。

はじめの言葉は2年生です。

先日の入学式で歓迎セレモニーの大役をこなした2年生たち。

あらためて、1年生にこれから仲良くしようと呼び掛けます。

校長の話です。

1年生を迎える会は、1年生が潤徳小の仲間入りをする行事であること、潤徳小は「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めており、保育園や幼稚園の時と違い、先生の言うことを聞いているだけではなく、自分たちで楽しめるように計画していることなどについて話をしました。

続いて、6年生による学校紹介です。

学校紹介を3択クイズで行い、1年生に楽しんでもらおうというものです。

6年生A「1年生は、明日から給食が始まりますが、明日のメニューは何でしょうか。」

などというものです。

ここまでなら、よくありがちなのですが・・・

本校らしく、違うのはここから。

6年生B「では、レッツ、シンキングタ~イム!」

すると、1年生が考える時間として、玉入れのときによく使われる「チェッチェッコリ」の曲が流れます。

勢いよくノリノリで踊り出す6年生たち。

なぜ玉入れの曲?なぜ出題している方の6年生が踊る・・・?

そんな疑問が吹き飛ぶほどの6年生のダンスに会場は爆笑。

そうなると、2~5年生が黙っているはずはありません。

クイズのたびに流れる「チェッチェッコリ」に、会場中総立ちで、全校ダンス状態になりました。

続いて、昨年度の集会委員の児童の企画・進行による全校遊びです。

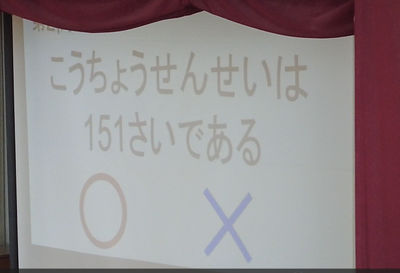

まずは、「○×クイズ」から。

集会委員A「潤徳小では、にわとりを飼っている。○か×か。」

というような問題です。

1年生以外、全校児童が○はステージ側、×は反対側に移動します。(1年生はハンドサインを出します。)

会場内、大移動となりました。

中にはこんな問題も。

集会委員B「校長先生は、151歳である。○か×か。」

ほとんどの子が×の場所に移動しますが、ごく一部は○のところにいます。

正解発表(当然、×)の後、黙っていられず、校長がしゃしゃり出ます。

校長「この問題を間違えた子は、後で、漢字100問テストね!(怒)」

会場は大歓声です。

全校じゃんけんも行われました。

集会委員とじゃんけんをし、あいこや負けは座ります。

「今日のラッキーボーイ・ラッキーガール」を見付けるという趣旨なのですが、何回じゃんけんをしても座らない1年生が続出。

ルールが分からないというより、とにかくじゃんけんをしたかったようで・・・。

さすがの集会委員たちも苦笑いです。

1年生による言葉と歌です。

代表児童を中心に、上級生にお礼の気持ちを伝えることができました。

「♪1年生になったら」を振り付けを入れて大きな声で歌うことができました。

ふと見ると、座席にいる2年生の多くも一緒に歌っています。

まだまだ1年生気分が残っているのかな・・・。

全校児童による校歌の合唱です。

早く1年生も歌詞を覚えて一緒に歌えるようになってほしいと思います。

最後は、3年生の代表児童が終わりの言葉で締めて、1年生を迎える会は終了しました。

入場のときと違い、楽しげに退場していく1年生たちです。

1年生の退場した後は、旧代表委員、旧集会委員が紹介され、全校児童から大きな拍手を受けていました。

短い準備期間でしたが、本当によく頑張ってくれたと思います。

今年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の皮切りとなる1年生を迎える会。

本当に笑顔いっぱいの楽しい会になりました。

主役の1年生以上に楽しんでいた上級生たち。

「はちゃめちゃ」だけど「めちゃくちゃ」ではなく、1年生のことをちゃんと尊重しながらも、自分たちも思いっきり楽しむという潤徳小らしい雰囲気に包まれた会でした。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」、今年度も快進撃の予感です。【校長】

避難訓練(4月)

今日は、2時間目終了前に避難訓練を行いました。

午前10時過ぎ、副校長が地震発生の放送を流します。

1年生は初めてですが、全く慌てることなく机の下に隠れます。

なぜかというと、今日は年度初めの訓練なので、事前予告があったからです。

そのため、1年生は「練習どおり」身を隠せるわけです。

2年生以上は、地震が収まると机の下から出てきて、防災頭巾をかぶります。

6年生は、あっという間に廊下に並びました。

今日は、昨日の雨の影響で校庭が軟弱だったので、廊下までの避難としました。

1年生も指示を受けながら、廊下に並ぶことができました。

校長からは以下の話をしました。

・今日は予告があったが、本当に地震が起きるときは、だれも知らせてくれない。

・第1回目ということで、地震が起きるだけだったが、今後は、火事などが起こったり、予告がなかったりすることもある。どんな場合でも自分の命を守れるようにしてほしい。

・特に4・5年生は学級数が減り、1クラスの人数が増えている。去年以上に速やかに行動することを意識してほしい。

今年度も、子供の生命を守ることを最優先に、現実に即した訓練を行ってまいります。【校長】

全校朝会(4月14日)

今朝は、今年度最初の全校朝会です。

本校の全校朝会は、基本的にはリモートで行い、子供たちは教室で話を聞くことになります。

1年生にとっては、初めての形式となりますが、デジタル世代の子たちですので、特に驚いた様子もなく、静かに話を聞いています。

校長からは、始業式・入学式後の1週間を振り返るとともに、6年生が「潤徳小学校向上計画」に基づく「新一プロジェクト」で1年生のお世話を頑張っている様子について紹介しました。

また、2年生も入学式で1年生への歓迎セレモニーを頑張りましたので、動画で歌や呼びかけをしている様子を流しました。

自分たちの歌声を神妙に聞いている2年生たちです。

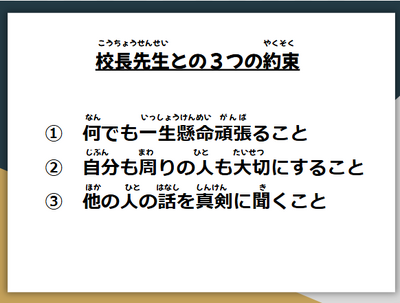

そして、本校の児童が絶対覚えて、実践しなければならない、「子供たちがつくる学校プロジェクト」、「校長先生との3つの約束」、「笑顔招福」について1年生を含め、改めて確認しました。

また、5/10(土)、11(日)に行われる「ひの新選組まつり」について、本校児童の録音によるPR宣伝放送を京王線の高幡不動駅、多摩都市モノレールの高幡不動駅、万願寺駅で流すという、栄誉ある依頼が市の産業スポーツ部からありましたので、3年生以上に「アナウンサー」の募集をかけました。

どのくらい立候補があるか、楽しみです。

今年度初めての全校朝会が終わり、1年生の教室に行ってみると、多くの1年生たちから声を掛けられました。

1年生たち「校長先生、さっき、テレビに出てたでしょ?」

どうやら、1年生たちには「芸能人校長」として認知されはじめているようです。(笑)【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)