文字

背景

行間

日誌

東日本大震災の弔意表明

今日は、3月11日。

「あの日」から14年の時が流れました。

東日本大震災発生以降も熊本地震、能登半島地震など、大きな被害を伴う大きな地震が各地で発生しています。

今朝の全校朝会では、校長から、「東西潤徳小学校コラボレーション」の終了を告げるとともに、東日本大震災のことについても触れました。

今日は、4年生以上は6時間授業です。

地震発生時の14:46は、ちょうど6時間目の授業中の時間になります。

作業等で不都合のない学年、学級は、福島県主催の「令和6年度 東日本大震災追悼復興祈念式」のライブ映像を活用し、地震発生時刻の14:46に黙祷を捧げました。

発生時刻前から追悼式典のライブ映像を見ている学級もありました。

厳粛な雰囲気を知ることは、この未曾有の大災害を語り継いでいくうえでとても大事なことだと思います。

14:46が近付き、黙祷の準備を始める子供たち。

この後、校長も撮影を止め、黙祷を捧げました。

学校では、今日1日、半旗を掲げ、弔意を表しました。

改めて、震災により尊い命をなくされた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤フェス2」の残り火・・・

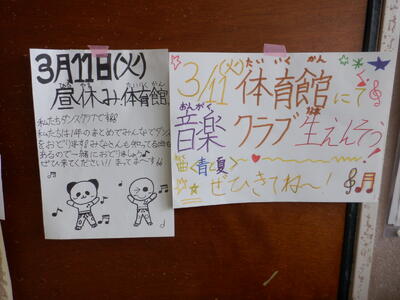

3学期も押し詰まったところですが、各教室には次のようなチラシが掲示されています。

3/11の中休みに音楽クラブが、昼休みにダンスクラブが発表会を行うという内容です。

両クラブとも、先日の「潤フェス2」でそれぞれ発表しているはずですが・・・。(ダンスクラブ、音楽クラブ)

まずは、中休み、音楽クラブの発表です。

発表曲は、「潤フェス2」の時にも演奏された「青と夏」。

説明によると、「潤フェス2」で発表した際は、制限時間があり、最後まで演奏できなかったため、「完全版」を発表したいとのこと。

なるほど・・・

「潤フェス2」は出場者が多いため、長くても2分間以内に出し物を終了しなければなりません。

音楽クラブの子供たちは、せっかく練習したので、曲の最後まで演奏したいということです。

子供たちがよく知っている曲なので、演奏が始まるとすぐに手拍子が起こります。

全員の心を合わせて、最後まで演奏することができました。

しかし、演奏が終了しても、観客からあまり拍手が起きません。

すると・・・

「アンコール、アンコール」の声が沸き起こります。

3回の「MJコンサート」で、すっかり定着した感のある、アンコールの流れ。

リクエストに応じて、2回目の「青と夏」を演奏する音楽クラブの子供たちです。

続いて、昼休みはダンスクラブの発表会です。

観客に、一緒に盛り上がろうと声を掛ける司会の子供たち。

今回の発表は、メドレー形式。

校長は知らなくても、子供たちは知っている曲が次々とかかり、「ダンサー」もどんどん入れ替わります。

大勢の観客の前でも全く動じずに踊るダンスクラブの子供たち。

発表会を繰り返しているうちに、肝も据わってきたようです。

そして、子供たちに人気の「Bling-Bang-Bang-Born」がかかると、盛り上がりも最高潮!

気付くと、観客の中には一緒に踊り出している子たちもいます。

来年度以降、ダンスクラブの人気は高まりそうです。

修了式まで、残りの登校日は10日を切っているというのに、本校のテンションは高いままです。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜全校朝会(3月11日)、コラボ完全終了編〜

今朝は、今年度最後の全校朝会がリモートで行われました。

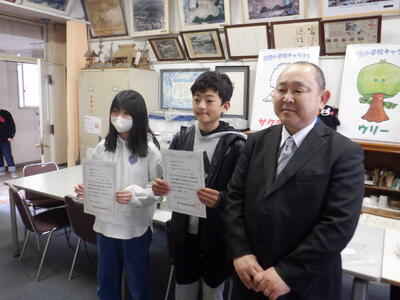

最初は表彰です。

サッカーの大会で活躍した子たちです。

東京都公立学校美術展覧会へ絵画を出品した児童です。

日野市小学生科学展にカビの観察に関するレポートを出品した児童です。

昨年の夏休みに5年生が「第74回“社会を明るくする運動”作文コンテスト」に作文を提出しましたので、その感謝状が贈られました。代表して、5年生の担任に賞状を渡しました。

続いて校長の話です。

校長「今年度から、卒業式と修了式の日が入れ替わったので、校長先生が全員の前でお話しするのはこれが最後になります。そこで・・・今日は、スペシャルゲストの登場です!」

モニター越しにざわつく教室の様子が見えます。

スペシャルゲスト?いったい、誰?

すると、聞き覚えのある曲が流れてきます。「くまモン体操」の音楽です。

子供たち「あ、くまモンだよ!」

そうです、最後の全校朝会のスペシャルゲストは、熊本県上益城郡山都町立矢部小学校の 池部 聖吾智(いけべ みわとも)校長先生です。

そして、当然のようにこの挨拶です。

池部校長先生「こ・ん・に・ち・は~!」

子供たち「こ・ん・に・ち・は~!」

1年前まで何十回も繰り返されてきた挨拶、時を経た今でも全く変わることはありません。

しかし、子供たちの声はちょっと戸惑っている感じです。

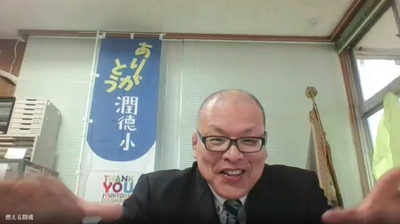

それもそのはず、画面は池部校長先生のアカウントが表示され、声だけが聞こえているからです。

(池部校長先生のアカウント名は「燃える闘魂」。本校の関係者は、このアカウント名を見ただけで池部校長先生だと分かります。(笑))

「カメラON」になっていないようです。

指摘すべきか迷いましたが、お話が始まっていますので、音声のみの中継となりました。

池部校長先生「九州のおへそ、熊本県山都町にある矢部小学校校長の池部です。覚えてますか~?」

子供たち「は~い、覚えてま~す!」

池部校長先生「1年前までは、熊本県の山都町にある同じ名前の潤徳小学校の校長でした。昨年の3月で学校が閉校して、今の矢部小学校に統合し、そこの校長として子供たちと楽しく過ごしています。」

一昨年の11月から始まった、「東西潤徳小学校コラボレーション」。(詳しくは、こちら)

1年生や今年度着任した教職員はコラボのことを知りませんので、池部校長先生からは挨拶と簡単な説明がありました。

そして、正直な池部校長先生らしく、来年度の身の振り方もお話しされ、今回が「お別れの挨拶」になることも告げられました。

池部校長先生は、矢部小学校に移られてからも毎日のように本校のホームページをチェックしてくださっています。

(私も、矢部小学校のホームページをチェックするのは日課ですが・・・)

特に「潤フェス」の企画・運営の素晴らしさを取り上げ、お褒めの言葉をいただきました。

また、本校を訪問した際(その①、その②)や、本校教職員も参列した閉校記念式典の思い出を語られ、2年間のコラボへの感謝と本校の子供たちとの別れを述べられました。

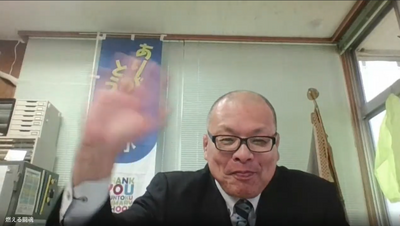

さすがに、最後はお顔を拝見したいと思い、割って入って「カメラON」にしていただくようお伝えすると、映りました!

本当に最後の「こ・ん・に・ち・は~!」です。

2年生のときに、毎日のように「こ・ん・に・ち・は~」をしていた、現3年生たち。

渾身の「こ・ん・に・ち・は~」です。

今日のために、山都・潤徳小の閉校のぼり旗を特別に矢部小学校の校長室に飾ってくださった池部校長先生。

粋な演出にグッとくるものがありました。

(本当はくまモンのぬいぐるみも出してくださっていたようですが・・・音声のみの場面で登場だったようです。)

池部校長先生が矢部小学校の校長になられてから、基本的には連絡をとらないようにしていました。

やはり、矢部小学校の学校経営に専念するうえで、潤徳小学校のことをずっと引きずるわけにいかないと考えたからです。

池部校長先生と私は「阿吽の呼吸」でつながっているので、互いの考えていることはだいたい分かっています。

互いの学校経営に集中しつつ、遠くから、エールを送り合っている状態が続いていましたが、今回は本当に最後ということで、私からスペシャルゲストの登場を依頼させていただいたところ、快諾していただきました。

この全校朝会に向け、複数回オンライン会議を行いましたが、山都・潤徳小の子たちは、矢部小学校に移っても楽しく元気に過ごしていることを伺って、とても安心しました。

東西コラボは今回で完全終了となりますが、1000kmを超えた歴史的交流は、両潤徳小の歴史に深く刻まれることでしょう。

池部校長先生、ありがとうございました!

なお、山都町立潤徳小学校のホームページは、今なお健在です。折に触れ、ご覧いただければ幸いです。

と、ブログの記載を終えようと思ったら、ちょうど給食の検食が運ばれてきました。

2年前に池部校長先生が初めて本校を訪問された時も、この震災関係の非常食メニューでした。

何というタイミング・・・。

とことん、池部校長先生との縁を感じます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小学校、ありがとう!

こちらは、北校舎1階の壁面にある、昭和50年度、60年度の卒業制作です。

昔は、このように卒業生が卒業制作をして、学校に何らかの物を残していくことがありましたが、本校の場合、このようなことを繰り返していくと、151年分の卒業制作が残ることになり、学校が卒業制作だらけになってしまいます。(笑)

とは言っても、昔も今も、卒業時の熱い思いは変わっているわけではありません。

そこで、6年生たちは「知恵と工夫」でお世話になった潤徳小学校への感謝を表そうとしています。

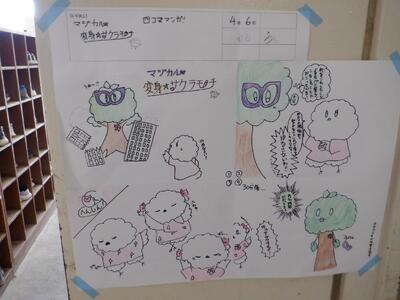

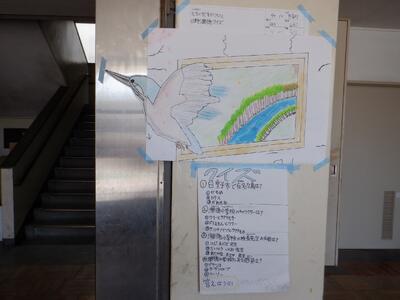

いつの間にか校内の各所には、4コマ漫画、クイズ、迷路など、子供たちが喜びそうなものが掲示されています。

これは、6年生たちが図工の時間に、「学校内で楽しんでもらえるもの」を作って掲示したものです。

今日は、昼の放送を使って、6年生からこの掲示の意味について説明がありました。

教室移動のときなど、この6年生の掲示の前で立ち止まる子が多くいます。

1年生A「校長先生、『中吉』って、なぁに?」

「おみくじめいろ」で遊んだ結果のようです。

校長「まぁまぁ、ついている日っていうことかな。」

1年生A「やったぁ!」

何でも喜ぶ1年生です。

掲示は年度内の予定ですから、「限定卒業制作」と言えるでしょうか。

6年生たちは、卒業を前に「卒業プロジェクト」として学校に役に立つことを考え、「奉仕活動」に取り組みます。

今朝は、各学級に6年生が行き、読み聞かせを行いました。

子供たち同士なので、ちょっとふざけた雰囲気になるのかと思っていましたが、読み手の6年生も聞き手の下級生も真剣な感じでした。

1学年下の5年生にも読み聞かせをします。

5年生もしっかりと耳を傾けていました。

読み聞かせから帰ってきた6年生に廊下で声を掛けます。

校長「どう、うまくいった?」

6年生たち「はい、すごく喜んでくれました!」

やりきった感じの6年生の笑顔がすてきです。

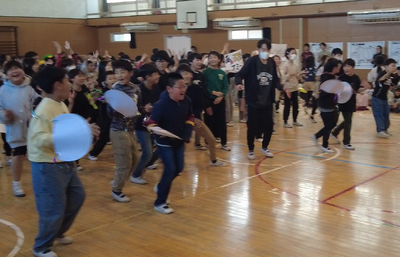

休み時間には、「下級生と遊ぼう」の企画が実行されました。

様々な遊びのコーナーを作り、指定された下級生(今日の場合は「2組」の児童)がやってきます。

体育館では、「猛獣狩りに行こうよ」、「整列ゲーム」が行われていました。

校庭でも「借り物競争」や「増えおに」など、楽しそうな遊びコーナーができていました。

遊具コーナーで一緒に遊ぶ1年生と6年生。

互いの絆は本物です。

6年生は他にも「あいさつ運動」、「側溝清掃」、「新1年生の机みがき」などの自分たちで考えた奉仕活動に取り組んでいます。

最後まで「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫きます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】感動!爆笑!!6年生を送る会+潤杯表彰式

今日は、給食後の昼休みから5時間目までの時間を使って、6年生を送る会と半年間取り組んできた「潤杯」の表彰式が行われました。

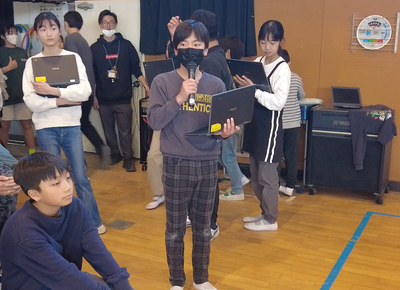

6年生を送る会の企画・進行は、代替わりをした5年生の代表委員たちです。

5年生の花のアーチの下を通り、大きな拍手の中入場してくる6年たち。

校長からは、1~5年生には、これまで6年生にお世話になった感謝の気持ちをしっかり伝えること、6年生には、準備を一生懸命頑張ってきた下級生に対し、卒業式本番というつもりで自分たちの姿を見せること、企画した代表委員に感謝の気持ちをもって会に参加することについて話しました。

最初は1年生の出し物です。

代表児童が呼びかけをします。

1年生AB「ぼくたちは、2年生から校歌を教えてもらいました。」

校歌についての話が続き、

1年生CD「来年の1年生にも教えていきます。」

1年生EFG「今日は、大好きな潤徳小学校の校歌を心を込めて歌います。」

1年生の出し物は、校歌を歌うことなんだな・・・と誰もが思っていると、音楽専科の校歌のピアノ伴奏が始まります。

♪ ゆたけき さちの むさしのに~

と歌われると思ったら、

1年生「♪ ○○○さん、△△△さん、□□□さん・・・」

何と、校歌のメロディーに合わせて、6年生一人一人の名前が歌われます。

そして、そのときに、1年生が一生懸命描いた、対象の6年生の絵が頭の上に掲げられます。

これには、会場はびっくり。

6年生は自分の名前が言われる恥ずかしさと、思った以上に似ている似顔絵を見て、大爆笑。

でも、6年生全員の名前を歌い切る心のこもった1年生の出し物に、6年生たちはとてもよい表情になっていました。

続いて、2年生です。

2年生は、およぞ30名が単独の呼びかけを行い、6年生への感謝の気持ちを熱く伝えました。

2年生AB「1年生のときのたて割り班活動では、私たちを教室まで送ってくれて、優しいなと思いました。」

2年生は、ちゃんと1年以上前に受けた恩を覚えているのです。

出し物は、「いつだって」の合唱です。

1年生の出し物に笑顔だった6年生たちも、真剣に歌う2年生の歌に聞きほれています。

いつの間にか、会場中が2年生を応援する手拍子であふれていました。

こういうところが本校の子供たちの素晴らしいところです。

次は3年生です。

3年生も呼びかけと歌の構成です。

3年生の歌は、「気球に乗ってどこまでも」です。

♪ ランランラ ランランランラン ランランランラン

聞き慣れたフレーズのところは、3年生自身が手拍子を打ち、踊ります。

会場もそれに合わせて一緒に歌い、会場が一体感に包まれました。

4年生です。

4年生も呼びかけ・・・というより小芝居からスタートです。

まじめに感謝を述べる呼びかけをしていたかと思うと、

4年生A「悲しいな~!」

と言い、いったん後ろを向くと、鼻水や大粒の涙の小道具をつけ、泣きまねをする4年生たち。

これには、会場中、爆笑。

結局、6年生との別れの悲しさを吹き飛ばす名目で、今年度の4年生の定番、「マツケンサンバ」ならぬ「6年サンバ」に持ち込む強引な流れに。

しっかり決めポーズを作って、終わりかと思ったら、そうではありません。

4年生たちは、雛壇に上がって、6年生たちを「拉致」。

6年生と4年生が一緒にフロアで「6年サンバ」を踊ることに。

もう、ハチャメチャです。

しかし、6年生たちは大ノリ。

会場中が大爆笑です。

そして、5年生です。

5年生A「6年生のみなさん、ご卒業おめで・・・」

5年生BCD「ちょっと待った~!」

突き飛ばされる5年生Aの児童。

5年生BCD「6年生は、来年最高学年になる私たちにとって、最大のライバルです。私たちの挑戦を受けてください!」

というわけで、5年生VS6年生の真剣勝負が始まります。

最初は5-1の挑戦、綱引きです。

6年生が自力の差を見せつけて勝利!

続いて、5-2の挑戦、じゃんけん大会です。

勝った人数の多い方が勝ちですが、運も6年生に味方したようで、6年生の勝利です。

続いて5-3の挑戦は潤徳小クイズ。

正解者の多い方が勝ちです。

6年担任のパーソナルクイズでしたが・・・

結果は、6年生の勝利です。

最後は5-4の挑戦、スプーンボールのゲーム大会です。

完全に宴会芸のノリですが、大観衆に見つめられて、焦る、焦る・・・

なかなか、ピンポン玉が次につながらないですが、僅差で6年生の勝利。

結局、6年生は全勝で先輩の意地を見せました。

続いて、たて割り班でお世話になった6年生たちに、一人一人が書いた各たて割り班のメッセージカードがプレゼントとして渡されました。

これまでの下級生の出し物やプレゼントに対して、6年生の代表委員の役員の児童たちからお礼の言葉が述べられます。

6年生代表委員A「今、潤徳小は、私たちが低学年のときより、イベントが多くてとても楽しいです。もっと潤徳小を楽しい小学校にしていってください。」

この言葉の意味は重いです。

6年生が低学年だったときは、コロナ禍。

なかなか楽しいイベントが企画できませんでした。

しかし、今は「子供たちがつくる学校プロジェクト」の下、自分たちが考えた企画を実施できるようになっています。

このメッセージに6年生の思いが伝わります。

そして、6年生のお礼の出し物です。

まずは、ちょっとしたクイズからスタート。

そして、卒業式で歌う予定の「旅立ちの日に」が披露されました。

最後には、「いままでありがとう」のメッセージが出されました。

楽しかった雰囲気が、ちょっとお別れモードに変わります。

校歌斉唱です。

6年生と一緒に歌うのはもう最後です。

今日は、6年生が一生懸命歌う姿が多く見られました。

そして、5年生代表委員が終わりの言葉を述べ、盛り上がった6年生を送る会は終了・・・

5年生代表委員AB「ちょっと、待った~!」

本校鉄板の流れで、まだ続きがあります。

そうです、「潤杯」の結果発表と表彰式です。

ここは、6年生の各委員会の委員長たちが登場してきて、これまで取り組んできた多数のイベントの結果が改めて紹介されます。

上位に入った学級は大歓声です。

振り返ると様々なイベントが実施されたことが思い起こされます。

そして、各学年の順位発表、そして総合順位の発表が行われます。

24学級中、NO.1のポイントを獲得したのは、4-3!

手製のトロフィーが渡され、会場中、大きな拍手に包まれました。

もちろん、4-3の子供たちは、狂喜乱舞です。

いかに「潤杯」が子供たちに身近なものになっていたかが分かります。

惜しまれつつ退場していく6年生たち。

卒業まで、登校日はいよいよあと9日。

来週からは、卒業式練習へと突入していきます。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)