文字

背景

行間

日誌

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)18

キャンプファイヤーが終わったら、急いで就寝準備です。

室長会議で明日の予定を確認します。

歯を磨いて、もう、後は寝るだけです!

布団を敷いて、消灯時間を待ちます。

そして、消灯です。

今朝は、早起きで、1日中テンション高く過ごしましたので、ゆっくり休んでほしいと思います。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)17

外はまだ雨が降り続いています。

そこで、キャンプファイヤーではなく、体育館に集まって室内レクになります。

子供たちにとって楽しみな時間。

外でできなくても、盛り上がりは同じです。

まずは、定番の「猛獣狩りに行こうよ」です。

司会が言った動物の文字数の人数で集まって早く座るゲームです。

「うけぐちのほそみおながのおきなはぎ」との問題も出題されます。

17文字なので、大混乱です。

(この生き物、魚とのことですが・・・)

続いて、学級対抗のフラフープ回しとじゃんけん大会です。

各学級の意地がぶつかり合い、盛り上がりました。

こうして、室内レクをしている間に、キャンプファイヤーの担当教員は何度も外に出て、雨の状況を確認しました。

すると、奇跡的に、室内レク中に雨の止み間が!

そこで、室内レク終了後、外に出て、超短縮キャンプファイヤーを行うことになりました。

八ヶ岳の火の神が登場しない前代未聞の点火になりましたが、無事に、各学級の「幸せ」、「平和」、「楽しい」、「最強」の火が無事に燃え上がりました。

最後は、炎を見つめながら、ドラえもんの「タイムパラドックス」の全員合唱で締めました。

何とかキャンプファイヤーができてよかったです。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)16

夕食の時間が近付きました。

食事係が速やかに配膳します。

手を合わせて・・・「いただきます!」

ほうとうをあれだけお替わりしたのに、いただきますをしてから1分もたたずにごはんのお替わりに行く子も…

みんなと一緒に食べる夕食は格別なようです。

多くの子は、残さずに食べることができました。

ごちそうさまの後は、キャンプファイヤーの予定でしたが、雨が止まず、体育館でのレクリエーションになります。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)15

部屋ごとに割り当てられた時間で入浴です。

入浴係が部屋の班員を全員連れてきます。

楽しいバスタイムになるかな?【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)14

ハイキングを短縮して早めに宿舎に着いたため、がっかりしている子がいるかと思ったら、むしろ逆で、部屋での自由時間、入浴時間が増え、大喜びしている子がほとんどです。

持参してきたカードゲームなどで遊んで、どの部屋からも大きな歓声が聞こえてきます。

ハードルの高めな女子部屋ですが、気持ちよくホームページ取材に協力してくれました。

臨時補助員の大学生と仲良く遊んでいる部屋もあります。

外は土砂降りになりました。

ハイキング短縮で、早めに宿舎に着いた判断、ちょっと自画自賛です。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)13

生活係です。

各部屋の寝具の管理、明日の部屋清掃等が主な担当になります。

日頃の生活で、たぶん、布団を自分でたたむことをしていない子供たち。

貴重な体験となりそうです。

保健係です。

体温計測の働きかけ、健康カードの回収、各部屋の班員の健康状況の報告などが仕事になります。

いつもと違う環境なので、体調を崩してしまう子も出がちです。

保健係の管理がとても大切です。

各係とも、意欲的に動き始めています。

宿泊行事の重要な意義は、このように各自が自分の分担を責任をもってこなすことにあります。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)12

清里山荘での生活がすぐに始められるように、各部屋に荷物を置いたら、すぐに係児童の打合せに入ります。

キャンプファイヤー係です。

今のところ、雨は降ってきていませんが、この後、どうなるかは予断を許さない状況です。

外でできることを信じて、準備を始めます。

入浴係です。

家と違って、決められた時間内に入浴をしなければなりません。

入浴係が各部屋の時間の管理をすることがとても大事です。

食事係です。

大人を入れると、約140名が一斉に食事をします。

食事係がてきぱきと作業をしないと、全体の計画に影響が出てしまいます。

室長会議です。

各部屋に分かれてしまうと、全体への指示が徹底しにくくなります。

室長が先を見通して指示を出すことで、円滑な生活ができるようになります。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)11

ハイキングを早めに切り上げたので、予定より1時間近く早く宿泊先の小金井市立清里山荘に到着しました。

体育館に集まって、開校式です。

清里山荘の支配人の方にごあいさついただきました。

2日間、お世話になります。

子供たちも「よろしくお願いします!」と元気よくあいさつできました。

支配人の方からも「とても礼儀正しい子たちですね。」とお誉めの言葉をいただきました。

「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の取組として、臨時補助員の大学生にも全体指示の場を与えます。

教員になったときに、全体に説明したり指示したりすることは多いので、こうした経験は貴重なものになるはずです。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)10

長い木の階段がひたすら続きます。

ちょっと愚痴の出る子たちもいます…

山頂の方は厚い雲ですが、反対の甲府盆地側は晴れており、絶景が広がります。

「ヤッホー!」

と叫ぶ子供たちです。

美し森山頂に着きました。

標高1542mです。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)9

美し森に着きました。

パスの車中からは鹿が確認できるなど、山の自然を感じることができます。

標高も高くなり、ちょっと寒いくらいの気温です。

空はかなり厚い雲に覆われています。

ちょっと迷いましたが、安全第一です。

ハイキングをショートバージョンに切り替えます。

雨が降りませんように!【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)8

待ちに待った、いただきますです!

自分たちで作ったほうとうの味は最高のようです。

校長も一緒に食べました。

野菜もよく煮えて、とてもおいしかったです。

お替わりする子もたくさんいました。

史上最高のほうとうになったかな?【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)7

延べ棒を使って、薄く延ばしていきます。

生地が十分延びたら、包丁で細く切っていきます。

茹でるのはインストラクターの方にお任せです。

5年生たちの「おなかすいた~!」という声があちこちから上がっています。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)6

野菜を切り終わったら、小麦粉に水を加えていきます。

「だま」にならないよう、水を少しずつ…

協力してこねていきます。

小さい塊をつくり、力を入れつつ、最後に1つの塊にまとめます。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)5

まずは、野菜を切るところからスタート。

家庭科を学習し始めた5年生たち。

協力しながら作業を進めます。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)4

高根クラインガルテンに着きました。

よい天気ですが、八ヶ岳の山頂は雲に覆われています。

30分以上、到着が早かったので、クラス集合写真を撮るなどして過ごします。

予定時刻になると、「ほうとうインストラクター」の方が登場です。

あいさつの後、ほうとうの調理準備に入ります。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)3

休憩場所の境川PAに到着です。

全員、まだ元気いっぱいです。

高速道路も順調です。

予定より早めに行動できています。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)2

バスが動き出しました。

運転手さん、バスガイドさんにあいさつです。

この2日間、お世話になります。

高速道路に乗ったらバスレク開始です。

クイズで盛り上がり、カラオケで熱唱する子供たち。

まだ、朝8時過ぎですが…

この元気、1日もつのでしょうか?【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)1

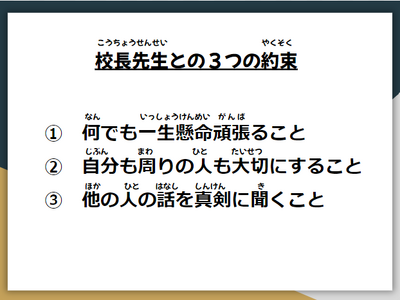

5年生は、今日、明日と1泊2日で八ヶ岳移動教室に出かけます。

集合時刻のかなり前から集まっている子もたくさんいます。

朝からハイテンションです。

出発式です。

いよいよ、ドラマチックな2日間の始まりです。

校長からは、「校長先生との3つの約束」をしっかり守ることが「史上最高のや・つ・が・た・け」のめあてにつながると話しました。

引率教職員の紹介です。

「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)として、教職を目指す学生の育成を図っている本校。

今回は、本校で日頃学力向上支援者として活動している大学生4人も臨時補助員として参加しています。

出発です。

保護者の皆様、卒業生、本校教職員など、たくさんの方に見送っていただきました。

いってきます!【校長】

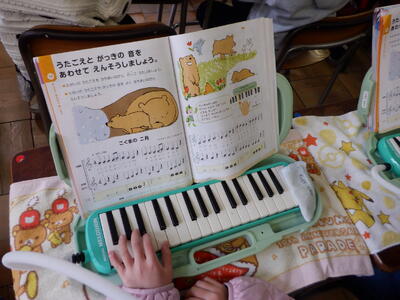

【3年外国語】世界の数え方

Hello!

5月の外国語活動の様子をお知らせします。

今回は、3年生の授業です。

3年生は今、1~20までの数を勉強中です。

10回じゃんけんをして、勝った回数を数える活動をしています。

ただのじゃんけんではありません。

5か国語でのじゃんけんにチャレンジしました。

上の写真は中国語のじゃんけんをしているところです。

「剪刀石头布! (ジェンタオ・シートウ・プー!)」

映像に合わせてじゃんけんをします。(最近のデジタル教科書はとても便利ですね…!)

チョキ・グー・パーと、国によって順番が変わることに気付いていました。中国で「パー」は「紙」ではなく「布」だそうです。

次は、1~10まで数える世界の子供たちの動画を見て、気づいたことを話します。

「インドの数え方、指使ってないよ!」

他の多くの国は、指を折ったり1本ずつ出したりしていましたが、インドの子の数え方は、手をパーにしたままです。もう1回みたいというリクエストがあり、もう1度視聴。すると、

「指のしわ使ってる!」

と気づきました。

数字に強いことで有名なインドですが、なんと指の節を使って、12まで数えるそうです。

両手で24も数えることができることに驚いていました。

このように、外国語活動では、英語で話すことだけでなく、世界の様々な文化を知ることを大事にしています。多様な文化を知ることが、相手意識をもったコミュニケーションの取り方に繋がるからです。

授業の後半には、英語でかるた遊びをしました。聞こえた数字のカードをなるべく早く取ります。

耳を澄ませて、一生懸命取り組んでいました。

耳で聞き、目で確認し、手を動かしながら、楽しく英語を覚えていってほしいです。

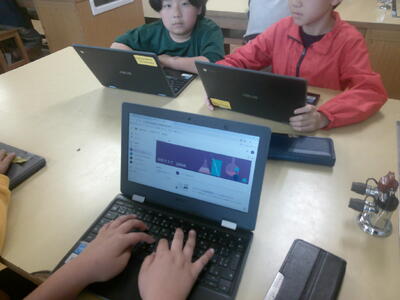

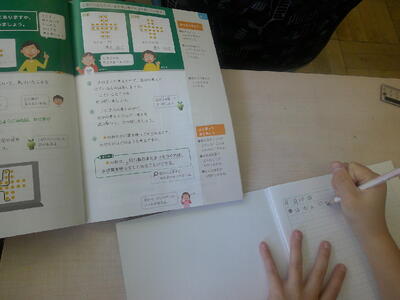

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1年生×6年生 ICT共同作業

入学から2か月がたとうとする1年生。

本校では、Chromebookの端末の授業等での活用を積極的に進めているため、そろそろ、1年生も使えるようにしたいところ。

そこで、6年生の協力を得て、1年生の端末の初期設定等を行うことになりました。

助っ人の6年生たちに、1年生たちは「よろしくお願いします」とあいさつです。

1年生の座席のところに6年生が行き、マンツーマン体制でスタンバイです。

一人一人、順番に端末を取りに行きますが、順番を待つ間にもじゃんけんなどで仲良く遊ぶ光景も見られます。

まずは、ログインしなければなりません。

あらかじめ付与されたアカウントでパスワードを入れ・・・

当然、1年生にはちんぷんかんぷんな内容ですから、6年生の出番になるわけですが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」なので、6年生は自分で考えて対応します。

ある6年生は、1年生に話しかけながら、全部入力しています。

別の6年生には、「これを見て、自分でキーボードを打ってごらん」と話しています。

どちらが正解というわけではありません。

ペアの個性が出ていて、とてもほほえましい光景です。

授業等で使えるよう、Google Classroomの設定を行います。クラスコードの入力も必要です。

ここまでを担任単独で指導することは相当な労力を伴います。

頼りになる6年生たちです。

1年生はキーボード入力がまだできませんから、手書き入力の設定をします。

今日は、本校にICT支援員の方が来校する日でしたので、ここは専門家の登場。

一つ一つ確認しながら手書き入力ができるようにしていきます。

自分の名前を手書き入力してみました。

おそるおそるディスプレイに指で自分の名前を書いていく1年生たちです。

片付けも6年生と一緒。

最後まで仲良く6年生と設定作業ができました。

記事はここまでのつもりだったのですが、1年生と6年生は、この設定作業の後、昨日に引き続いて体力テストに臨みました。

その姿があまりにもかわいらしかったので、記事を続行です。

手をつないで仲良く反復横跳びの練習をする1年生と6年生です。

長座体前屈も手取り足取りアドバイスです。

立ち幅跳びも立ち位置、姿勢などを細かく確認します。

上体起こしは、6年生が1年生の足を支えます。

じゃれ合う二人。

待ち時間も楽しくじゃんけん。

入学以来、ずっと、1年生のお世話をし続けている6年生たち。

こちらが思う以上に両学年の絆は強まっているようです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」のよさを感じます。【校長】

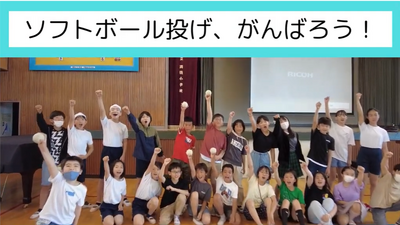

ソフトボール投げ日和

今年度の体力テストの重点を「ソフトボール投げ」として、練習を積んできた本校の子供たち。

本校では、今日と明日、体力テストに取り組みますが、明日は台風1号の影響が心配されるため、校庭で行うソフトボール投げを今日中に全学年が行うことにしました。

今日は薄曇りで、とてもよいコンディションです。

1・2時間目は3・4年生です。

異学年でペアを組んで、記録をとり合います。

試技の場所の横には「盛り上げグッズ」として大谷グローブを置いておきました。

中には、グローブをはめ、大谷選手になりきって、投げる子もいます。

しかし、声かけしても、意外にグローブをはめる子は少ないようです。

子供たち「だって、グローブはめると、重いんだもん。」

せっかくいただいたグローブなのに・・・

今日も大谷選手、ホームランを打って活躍しているのに・・・

大谷選手、すみません。

ただ、それは、本当に記録をねらって、真剣に取り組んでいることの裏返しでもあります。

周りの多くの子から注目されることもあって、全力で投げています。

好記録には、拍手で祝福している温かい本校の子供たちです。

今回、初めて体力テストに挑む1年生。

1年生のパートナーは6年生になります。

しっかり手をつなぎ、絆が深まっている両学年です。

投げる直前までアドバイスが続きます。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環です。

午後は、2年生と5年生がペアになります。

記録をとった後、ちゃんと「ありがとうございました」と5年生にお礼を伝える2年生たちです。

5年生に対して、

校長「『史上最高のや・つ・が・た・け』の前に、まずは『史上最高のソフトボール投げ』だよねぇ。」

と声をかけますが・・・

結果がどうなるか、楽しみです。【校長】

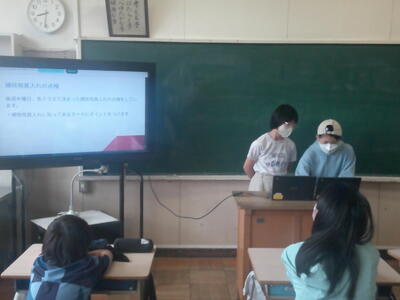

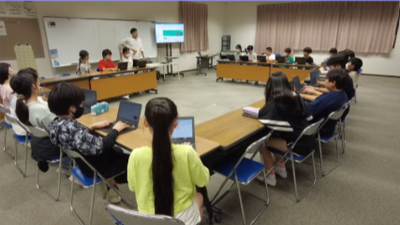

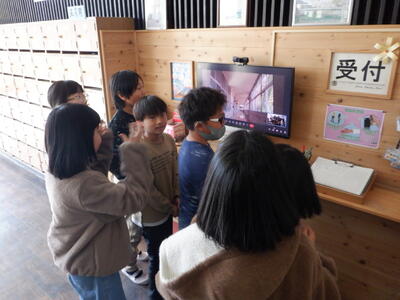

【JDTA】教育インターンシップ、本格始動!

明星大学は、教員を目指す学生が早期に教育現場を知ることを目的として、2年次のうちに「教育インターンシップ事業」を行っています。

日野市は、明星大学と連携協定を結んでおり、本校も地元の大学ということで、毎年、インターンシップ生を受け入れています。

さらに、今年度は、本校が「令和6年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業」で、教職を志す多くの学生に本校で多様な経験を積んでもらい、夢と希望をもって、将来の教育を担ってもらうことを目的とした「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の取組を進めていることもあって、本校の準教職員扱いで受け入れています。

今年度は、3名の2年次の大学生を受け入れ、すでに活動は、先週から始まっています。

しかし、本校らしく、いきなり3年生の遠足の引率補助という無茶振りからのスタートだったので(詳しくは、こちら)、校内での活動は、今日が最初ということになります。

本校では、過去に本校でインターンシップ生の経験がある学生を大学3・4年次の学生も継続して「学力向上支援者」として受け入れている実績があります。

今朝は、「学力向上支援者」のインターンシップの先輩から心構えなどの講義を受けます。

さらに、校長の私からも、「笑顔招福」や「子供たちがつくる学校プロジェクト」などの学校の重点などについて講義を行いました。

本校で活動を行うのですから、基本的な考え方は理解している必要があります。

「JDTA」では、こうして、体験だけではなく、教職員等の講義も行いながら、学生の育成を図っていきます。

今日のメイン活動は、体力テストの補助。

ソフトボール投げを今年度の重点としている本校。

憧れの大谷グローブをはめ、朝から気合を入れます。

長座体前屈で、限界まで手を伸ばすよう声をかけます。

反復横跳びでは、子供たちの刺激になるよう、一緒に動いてお手本を示します。

立ち幅跳びでは、一緒に記録の測定です。

今日と明日は全校で体力テストに取り組みますので、インターンシップ生も自然に多くの児童に関わることになります。

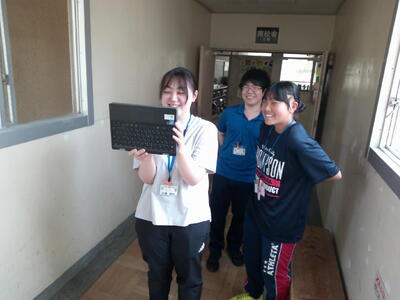

給食の時間には、リモートで全校児童へのあいさつを行います。

「JDTA」の一環としてICT研修も兼ねます。

Google Meetの使い方を学ぶため、互いに撮影しながら全校放送を行います。

校長からも、「笑顔招福で!」と指示を出していますので、3人とも満面の笑みであいさつすることができました。

第一印象は大事です。

子供たちも給食を食べながら、新しいお兄さん、お姉さん先生の話を興味津々で聞いています。

ようやく、子供たちと一緒に給食です。

そして、給食後も体力テストの補助に加え、6年生の家庭科の調理実習の作業の手伝いです。

最後は、6月から始まるプールの機械操作説明会に参加し、ろ過装置の使い方などを学ぶなどフル活動です。

大学生活とあまりにも違う時間の流れに戸惑いつつも、一生懸命頑張っているインターンシップ生たちです。

これから、およそ半年にわたる活動で、教職の素晴らしさ、やりがいを感じてほしいと思います。【校長】

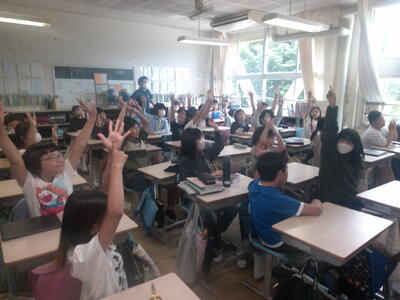

八ヶ岳移動教室直前学年集会

昨日の記事でもお伝えしたとおり、5年生は、来週に迫った八ヶ岳移動教室の最終準備を進めています。

今朝は、全員が体育館に集まって学年集会が行われました。

さすがに直前ということもあり、子供たちの集中力は高まっています。

話を聞く姿勢もとてもよくできています。

キャンプファイヤー係から、当日灯す学級ごとの火について発表がありました。

学級ごとに唱和します。

当日は、その神聖な火を八ヶ岳の「火の神」から灯してもらうのですが、本当に「火の神」は来てくれるのか、そして、各学級はどんな願いを込めた火を灯すのかは、本番までナイショです。

続いて、キャンプファイヤー中に行われるレクリエーションゲームについて、説明がありました。

当日、盛り上がるためには、事前にルールを把握していることが大事です。

時間の都合で、実際にゲームをすることは当日のお楽しみということになりましたが、説明を聞いている子供たちの瞳は輝いていて、本番が待ちきれないという感じでした。

そして、キャンプファイヤーのときに踊る、「ジンギスカン」の練習です。

思いっきりジャンプしながら楽しく踊る子供たち。

体育館の床は「震度3」くらいの状態になります(笑)

ここで、学年集会は終わり・・・

と思ったら、「ちょっと待った~!」と言って、別の子供たちがステージに上がってきます。

(この、「ちょっと待った~!」コーナーは、本校の定番になりつつあります・・・)

ステージに上がったのは、「八ヶ岳移動教室実行委員」の子供たちです。

自分たちの立てた学年スローガン、「目指せ、史上最高のや・つ・が・た・け」の思いを熱く語ります。

や・・・約束を守って行動しよう

つ・・・常に安全第一で

が・・・学校と同じように

た・・・楽しく

け・・・経験を積もう

史上最高ということは、151年間で最高という意味です。

5年生の子供たちは、協力して、この高い目標を成し遂げることができるでしょうか?【校長】

八ヶ岳移動教室、近付く!

6月3日(月)、4日(火)と1泊2日で八ヶ岳移動教室に出かける5年生。

子供たちは、最終準備に追われています。

5年生の教室の黒板には、多くの紙が貼ってあります。

移動教室の各係の打合せ日時が掲示されているのです。

今日の中休みには、移動教室の宿泊時の各部屋の室長たちが集まっていました。

5年生は明日、学年集会を行って、移動教室の各係の確認をする予定です。

その進行役を室長が行うことになり、リハーサルを行ってます。

昼休みには、キャンプファイヤー係が集まっていました。

司会台本を確認し、キャンプファイヤーの流れを確認します。

校長も見ていたので、ちょっと「火の神」役を演じてみました。

学級では、キャンプファイヤーのレクで踊る「ジンギスカン」の練習をしていました。

激しい踊りに子供たちも汗だくです。

こうして、準備を入念に行い、学年スローガンである「目指せ、史上最高のや・つ・が・た・け」に近付けています。

さて、5年生の様子を見た後、校内を回っていると、PTA室で作業をされている保護者の方々をお見かけしました。

6月20日(木)に実施予定の給食試食会に申し込まれた方の参加費用として集金したお金を確認されているのです。

今年度、学校、地域、保護者の方の仲立ちを行ってくださる「学校支援ボランティアコーディネーター」の保護者の方が5名に増え、様々な学校支援の企画を出してくださっています。

今回の集金確認作業もその一環です。

本校は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進行中ですが、それを支える「保護者がつくる学校プロジェクト」にも広がっていったらうれしく思います。

たくさんの保護者の皆様にお気軽に学校に立ち寄っていただける潤徳小でありたいと考えています。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。【校長】

学校をきれいに!

本校では、給食後に清掃、その後昼休みという流れになっています。

全校で一斉に清掃に取り組んでいますので、今回は、その様子をお伝えします。

まずは、自分の教室をきれいにするのが基本です。

写真は2年生の清掃の様子ですが、ほうきの後を雑巾を担当する子供たちがカルガモのようについていっています。

潤徳小の机は、ちょっと重く、2人で協力して運びます。

廊下も共用部分ですから、しっかり清掃する必要があります。

列になって、ほうきでゴミをていねいに掃いていきます。

階段も多くの児童や教職員が通りますからゴミがたまりやすい場所です。

今日は、風が強いので、校庭から土ぼこりも入ってきますから、ちょっと大変です。

各学級の下駄箱にもたくさんの土や砂がたまりますから、ミニぼうきで掃きとっていきます。

高学年になると、自分の教室以外に特別教室の清掃など、多くの清掃場所の割当があります。

少ない人数でも協力して作業に取り組んでいます。

さて、今日は、3年生が自転車安全教室に取り組みました。

こちらも記事にしたかったのですが、来客対応等があり、少ししか様子を見ることができませんでした。

実施にあたり、日野市の防災安全課、日野警察署、日野市地域交通安全活動推進委員の皆様、そして、保護者の皆様にご協力をいただき、感謝申し上げます。

特に保護者の皆様には、自転車の貸出や実技の際の補助など、たくさんのご支援をいただき、ありがとうございました。【校長】

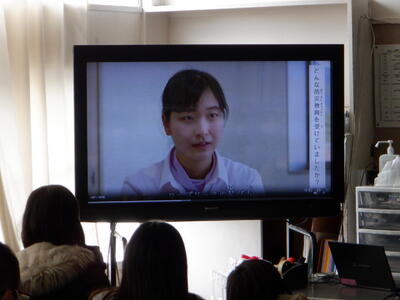

【JDTA】東京教師養成塾生研究授業

本校は、市教委から「令和6年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業」の対象校として認めていただいています。

内容は、「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)です。

これは、昨今、教員のなり手が急激に減少している社会状況を踏まえ、将来、教職を志す多くの学生に本校で多様な経験を積んでもらい、夢と希望をもって、将来の教育を担ってほしいという、壮大なプロジェクトです。

本校は、令和4年度から、東京都教育委員会から「教師養成指定校」の指定を受けています。

現在、第21期東京教師養成塾生(以下、塾生と表記)を受け入れ、昨年11月から約1年間にわたる特別教育実習を行っています。(詳しくは、こちら)

この、学生の育成のノウハウをもっていることが、本校が「JDTA」を特色としている大きなバックボーンになります。

塾生は、3月末までは2年生(現3年生)を主な所属学年としていましたが、今年度になり、4月からは5年生を主な所属学年として活動しています。

今日は、5年1組で研究授業を行いました。

単元は、社会科の「自然条件と人々のくらし」です。

沖縄で暮らす人々がどのような生活の工夫をしているか考えることがねらいです。

沖縄への台風の上陸数が多く、農作物に被害が出ることなどを押さえつつ、伝統的な家屋と現代の家屋の写真を見ながら、沖縄で暮らす人々が暑さや台風の対策をどのように行っているか個人で考えをまとめます。

塾生は、教室を回りながら、児童の質問などにていねいに答えています。

さらに、個人の考えをグループ内で共有し、ホワイトボードにまとめていきます。

話し合いをしている中で、沖縄は、台風が多いが、水不足にもなりやすいという新たな学習課題も見付かりました。

研究授業では、本校の多くの教員も参観していました。

後で、個別に塾生へアドバイスを送ることでしょう。

研究授業が終わった後は、塾生の大学の担当教授の先生、東京都教職員研修センターの東京教師養成塾担当の先生方、校内の関係教員が集まり、研究協議会を行って、塾生と意見交換を行いました。

本校では、昨日からインターンシップの大学生も活動を始めており、今後も多くの教職を目指す学生が子供たちと関わる予定です。

教員は素晴らしい仕事と感じられるような魅力的な学校にしていきたいと思います。【校長】

3年生 遠足(百草台自然公園)

今日は、3年生の遠足です。

出発式を行います。

今日は、いつもと少し違います。

今日から潤徳小学校でインターンシップ生として活躍してくれる大学生3人が引率してくれます。

なんと、今日が初めての活動日。

打ち合わせも早々に遠足へ!前代未聞です。

さあ、いよいよ。出発です。

インターンシップ生が先頭に立ち引率します。担任たちは、列の間をフォローします。

第1目的地「百草台自然公園」に到着です。

公園といえば、やはり鬼遊びは定番

虫探しも定番

自由に過ごします。

遊び終えると最後の階段

「何段かな?」

「100段以上あるよ。」

「21.22.23.」

「えっ?」

「もう、それ数えたよ。」

「えっ。」

「わかんなくなった〜!」を繰り返し

頂上へむかいます。

さぁ、頂上へ。

社会で学習した丘陵地をしっかり実感できました。

いよいよ、楽しみにしていたお弁当タイムです。

インターンシップ生ともすっかり仲良しです。

さすが、潤徳の子供たち。

お弁当を食べた所は、元小学校。

ということは…校庭があります。

なので、まだまだ遊びます。

校庭の近くには、遊具があります。

すべり台が大人気。

お借りした校庭は、トンボをかけます。

ここでも、インターンシップ生が大活躍。

さぁ。いよいよ、帰り道。

でも、まだ帰る時間には早いと、いうことで

おやつタイムかと思いきや…

まだまだまだまだ遊びます。

インターンシップ生の背中は、汗だくです。

子供の体力無限大

インターンシップ生のリュックには、子供と過ごした思い出の花が入っていました。

これで、本当に帰ります。

校庭で、帰校式です。

お世話になった先生や、インターンシップ生に挨拶をします。

疲れていても、3年生の挨拶は立派でした。

よく遊び、よく歩いた1日でした。

今週は、3年生は地域めぐりもありましたので、疲れたことと思います。今日は、いつもより少しでも早く寝かせていただけたらと思います。

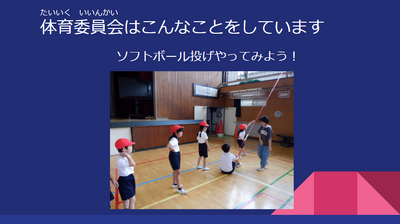

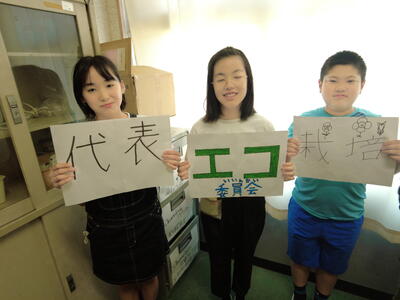

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会発表集会2

今朝は、今年度2回目の委員会発表集会が行われました。

最初は、体育委員会の発表です。

常時活動の体育倉庫や石灰倉庫の清掃、ゼッケンたたみなどの紹介があり、クイズを通して、気を付けてほしいことなどの説明が行われました。

そして、現在、全校で取り組み始めているソフトボール投げの強化練習についても紹介がありました。

発表の最後の締めは「ソフトボール投げ、頑張りましょう!」です。

続いて、エコ委員会です。

ベルマーク、テトラパックの回収についての案内があります。

従来は、こうした回収が常時活動でしたが、今日の発表では、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を踏まえ、新企画を検討しているとの話もありました。

クイズも出されますが・・・

5年生の教室をのぞくと、「①~③、全部正解!」との指サインを出している子が多くいました。

さすが、5年生、クイズの傾向を熟知しています。

最後は、整美委員会の発表です。

こちらも、まだ、内容は明かせませんが、何らかの新企画を検討しているようです。

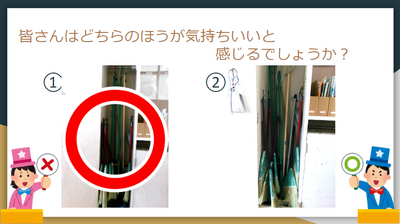

具体的な清掃用具の片付け方についても見本が示されていました。

今日から本校で活動を始めた、インターンシップの大学生たちも発表の様子を真剣に見学していました。

各委員会のプレゼンテーション力も上がってきていて、大変見ごたえ、聞きごたえのある発表になっています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小学校教職員、確保!!

1週間ほど前のこと。

校務改善を進めるため、本校では、日常的な連絡は校務支援システムによる「校内掲示板」を使って、情報共有を図っているのですが、突然、「ドッキリ集会の連絡」が掲示されました。

微妙にざわつく職員室。

実は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を踏まえ、今年度は、集会委員会の児童が年間計画以外にゲリラ的に「ミニ集会」を開催したいと企画してきたのです。

当然、子供たちの意欲に応えなければなりません。

内容は「先生かくれんぼ」です。

ルールは、校庭に隠れている教職員を見付け→見付けた教職員を朝礼台まで連れていき→朝礼台で待機している集会委員に見付けた学年を伝える という、極めてシンプルなもの。

教員A「校庭に隠れるって・・・隠れる場所はないし!」

教員B「集団で来られたら、誰が捕まえたか分からないし!」

ツッコミどころは満載ですが、細かいことはいいのです。

楽しそうなので、GOサインです。

今朝の全校朝会で、臨時に集会委員からアナウンスがあります。

集会委員「今日の中休みに校庭で特別なイベントを行います。内容はまだ秘密ですが、興味のある人は、ぜひ中休みに校庭に出てみてください。」

隠れる場所がないなら、他の教員の被り物を作って、「偽装工作」をしようと画策している教員もいます(苦笑)

校庭で隠れる場所は、事実上、ほほえみの丘のトンネルしかありません。

集会が始まる前に行ってみると、やはり、教員が隠れています。

無駄な抵抗・・・と思いつつも、やはり、見付かりたくないという本能が働くようです。

学童の建物の横の倉庫の陰に、教員本人は隠れているつもりなのでしょうが、すでに多くの子たちが「ロックオン」しています。

というわけで、集会開始と同時に校庭は子供たちの「狩り場」と化します。

一瞬で確保、いや、拉致されていく教職員たち。

「偽装工作」の仮面など、何の役にも立ちません(苦笑)

ほぼ一瞬で、全教職員が確保されるという、まさに「ミニ集会」になりましたが、それでいいのです。

教職員も子供たちもみんなニコニコで「笑顔招福」となりました。

ちなみに、校長も集団で子供たちに囲まれ、この記事の取材は本当に大変でした・・・。

全体指示は集会委員が放送室から行いました。

そして、給食の時間に、同じく集会委員から結果発表です。

3位・・・1年生、2年生

2位・・・3年生

1位・・・5年生

5年生が確保した教職員数は10人とのことでした。

盛り上がった「ドッキリ集会」、今度は、いつ、どこで・・・

「子供たちがつくる学校プロジェクト」、目が離せません。【校長】

全校朝会(5月22日)

今朝は、リモートでの全校朝会が開催されました。

まずは、剣道、サッカー、ミニバスケットボールで頑張って表彰された児童を紹介しました。

続いて、校長からの話です。

1年生には「子供たちがつくる学校プロジェクト」の話を詳しくはしていないので、あらためて説明です。

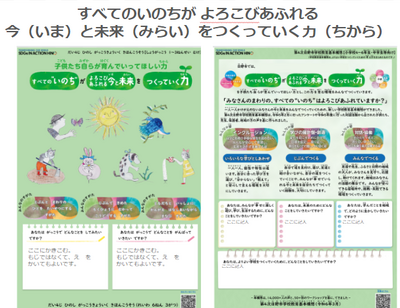

さらに、「第4次日野市学校教育基本構想」のリーフレットを示し、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は本構想内の「8+のプロジェクト」に含まれるもので、日野市全体で新しい教育に取り組んでいることを話しました。

このプロジェクトを具体化する中心が、新組織の中央委員会です。中央委員会の活動が始まったことを紹介しました。

子供たちも各教室で聞いています。

そして、すでに動きはじめている、体育委員会の「ソフトボール投げ上達の道」が「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環の取組であることを話し、再度、ビデオを上映しました。

体育委員会の「作戦」として、体育館に設置された「ソフトボール投げ特訓マシーン」で練習している4年生の様子を紹介です。

そして、昨年のWBC優勝の大谷選手の最後の一球の映像を流しました。

正しい投げ方を身に付けると、大谷選手のように速く、強いボールを投げられるようになるのです。

ソフトボール投げを向上させるためには、日頃の取組も大事です。

タオルを使った「シャドーピッチング」のやり方を紹介し、家でも練習してみようと話しました。

子供たちが、ご家庭で「タオル貸して!」と話してきたら、ご協力くださいますようお願いいたします。

最後は、久し振りに「大谷グローブ」をはめて、これから、ソフトボール投げの練習を頑張るように促します。

決め台詞は、当然、「ソフトボール投げ、しようぜ!」です。

早速、1時間目の体育から、ソフトボール投げの練習に取り組み始めた3年生。

全校で特訓体制に入ります。【校長】

こころの劇場(6年)

今年の2月、5年生だったときに、学芸会で「ライオンキング」を演じた現6年生。

その思い出がまだ強く残る中、今日は「こころの劇場」の観劇に出かけます。(「こころの劇場」とは?詳しくは、こちら)

出発前には、校長から「本物」のよさを感じる素晴らしい日にしようと話しました。

高幡不動駅から京王八王子に移動します。

公共交通機関を使うマナーを学ぶ機会でもあります。

そして、会場のJ:COMホール八王子に到着です。日野市をはじめ、たくさんの学校が集まっています。

ホール内は3階席までいっぱいです。

演目は、劇団四季によるファミリーミュージカル「ガンバの大冒険」です。

事前に配布されたパンフレットを眺めて、気分が盛り上がります。

そして、いよいよ開幕!

ただし、撮影禁止なうえ、様々な権利の関係上、詳細は明かせません。すみません。

勇気、友情、優しさがつまったガンバと仲間たちの大冒険。

演技あり、歌あり、踊りあり、ハラハラドキドキする場面の連続と、ちょっとのラブロマンス・・・

子供たちからは自然に手拍子が起こるなど、演者の方々と観客が一体化する素晴らしいステージでした。

最後は、ステージから降りた演者の方々が会場外で子供たちを見送るサプライズ付き。

子供たちも大満足だったようです。

学校に戻ってから、少し遅めのお昼になりました。

保護者の皆様、お弁当、水筒の準備など、ありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小の頭脳(ブレーン)、集結!

本校には11の委員会があり、5・6年生が活動しています。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めている本校にとって、この委員会活動がプロジェクトの成否を決めると言ってもよい重要な位置付けとなっています。

今日の昼休みの時間、各委員会の委員長と副委員長が全員集まり、「第1回中央委員会」が開催されました。

中央委員会は、今年度新たに発足した組織です。

昨年度まで独立していた各委員会を束ね、それぞれの委員会の活動内容や取組を情報交換することによって、新たなアイデアを生み出すことを目的としています。

第1回ということもあり、最初は、校長からの「講話」です。

昨年度の「潤フェス」、「潤祭」、「潤屋敷」などは、最初から計画されていたわけではなく、開校150周年を盛り上げるためにはどうすればよいか、アイデアを出し合い、実現につなげたことなどを説明しました。

また、「中央委員会 鉄の掟」を示し、学校の中心的存在として活動するための心構えなどを示しました。(詳しくは、6月学校だよりでご紹介する予定です。)

子供たちも、校長の思いを真剣に聞いていました。

校長「校長先生は、みなさんのことを『潤徳小の頭脳(ブレーン)』だと思っています。みなさんのアイデアを出し合って、150周年を超える151年目にしましょう。」

大きくうなずく子供たちです。

次回以降は、委員長が参加して協議を進めていく予定です。

各委員会からどんなアイデアが出て、どうやって実現していくか・・・ワクワクが止まりません。【校長】

早く芽が出て!

朝、校長室の窓から、1年生がペットボトルを持ちながら楽しそうに歩いているのが見えました。

きっと、面白いことがあるに違いありません。追跡です。

1年生は、今週、自分の鉢にあさがおの種をまきました。

毎日の水やりがスタートしているのです。

校長「何してるの?」

1年生A「あさがおに水をあげてるの。」

校長「いっぱい水をあげてね。」

1年生たち「うん。」

種がおぼれそうになるほど、大量の水をかけている子供たち。

まぁ、今日は夏日になるようですし、明日、明後日がお休みですから、よしとしましょう。

校長「でも、毎日、水ばかりじゃ、あさがおもあきちゃうんじゃない?みんなもおいしい給食を食べてるんだから、いろいろなものをあげたらどうかなぁ。例えば、昨日の味噌ラーメンとか。」

1年生たち「そんなの、おかしいでしょ!」

校長「だったら、カレーライスとか。」

1年生たち「・・・」

最近になり、校長の発言をスルーする新たな技を覚えはじめた子供たち。

「だめだ、こりゃ」という心の声が聞こえてきそうです。

しつこく話します。

校長「そうだ、牛乳をあげたら、白いお花が咲くかもしれない!」

何人かの子が、ハッとして校長の方を向きます。

しかし、ここで、担任から制止がかかります。

担任「校長先生、もう、やめてください。本当に子供たち、牛乳をあげちゃいますよ。」

失礼しました。

下校時にも水をあげている子たちがいます。

校長「早く芽が出るといいよねぇ。」

1年生B「うん、楽しみ。」

校長「いっぱい水をあげていたら、きっと、けやきの木より大きくなるんじゃないかな。」

1年生C「そんなはずないでしょ!」

日野市の総合計画「日野地域未来ビジョン2030」のキャッチフレーズは「しあわせのタネを育てあう日野」です。

来週にはきっと、芽が出てくることでしょう。

幸せも一緒に育っていけばステキだなと思います。【校長】

本日、快晴!ですが…

中休みに校庭をふらっとしました。

1年生が担任の先生と縄跳びをしています。気持ちのいい笑顔です。

ドッジボールをしています。体力テスト(以前の記事にもありますが、今年の重点はソフトボールです。)に向けてもいい運動ですね。

整美委員会が、花壇の草抜きをしてくれていました。

来週に新しい花を届けてくださる予定になっていますので、その準備です。

いつも、素敵な花を届けてくださりありがとうございます。また、華やかな花壇になるのが楽しみです。

懸命に働いてくれています。

「はい。どうぞ。」副校長に花をくれました。

花をくれてありがとう。花壇を整美してくれてありがとう。来週の植え替えもよろしくね。

休み時間、終わりのチャイムが鳴りました。一斉に子供たちが教室へ戻っていきます。

1年生が私が持っている花に気が付きました。

C「どうして花持っているの?」

副校長「整美委員の子にもらったんだよ。」

C「…だれ…??」

副校長「ほら、花壇をきれいにしてくれて今戻ってくるよ。」

彼女たちの目線の先には、しっかりと仕事をして戻ってくる5年生・6年生の姿があります。

副校長「5年生になったら、学校のためにお仕事してね。」

C「うん!!」

空は、快晴。心晴れやかな中休みでした。

ですが…少し心配なことが

体調不良で保健室で休息をとる児童が多い金曜日となっています。

児童には、「給食前のうがい・手洗いの励行」を養護教諭が呼びかけています。

週末になりました。お休みの間の過ごし方を工夫していただき、また月曜日元気に登校できるように体調管理をお願いいたします。

4年生、襲来!

最近、校長室にはたくさんの「来客」があります。

一昨日の記事でもお伝えしましたが、1年生たちが「学校探検」で大挙してやってきます。(詳しくは、こちら)

5年生が家庭科の実習のお茶の試飲やほうれん草のお浸しの試食を誘いに来ます。

そして、4年生も国語の授業の一環で校長室にやってきます。

4年生は、国語で「聞き取りメモのくふう」の学習に取り組んでいます。

校内の教職員にインタビューし、そのメモをもとに発表会をするという流れです。

4年生の中には、校長にインタビューしたいと考えるグループがあり、校長室に訪ねてくるわけです。

公式インタビューですから、全員着座して、緊張感のある中での受け答えをします。

4年生A「今、お時間、よろしいでしょうか。私たちは、『聞き取りメモのくふう』の学習をしています。いくつか質問してもよいでしょうか。」

校長「はい、分かりました。」

4年生A「昔、校長先生が好きだったことは何ですか。」

校長「『三角ベース』と『ろくむし』かな。」

今の子には分からない遊びなので、ルール解説をします。

4年生B「どうして、潤徳小の校長先生になったんですか。」

これは難しい・・・。東京都の人事制度を説明するわけにもいかないし・・・。

校長「4年生のみんながクラスや先生を選べないように、校長先生も学校を選べるわけじゃないんだよ。だから、潤徳小の校長先生になったのも、たまたまなんです。でも、みんなと会うことができたから、とても幸せです。」

4年生たちは、答えに納得したようです。

4年生C「好きな食べ物は何ですか。」

聞かれると思っていた質問ですが、校長は、止まらなくなります。

校長「やっぱり、給食のカレーだよね。それに揚げパンも。この前のココア揚げパン、絶品だったよね。うぐいす揚げパンも捨てがたい。サイダーフルーツポンチもいいよねぇ・・・」

いつまでも続く校長の話に、4年生たちも苦笑いです。

4年生D「今、校長先生が好きなことは何ですか。」

校長「4年生の教室に遊びに行くことです!」

即答すると、4年生たちもにっこりです。

今後の発表に備えて、子供たちの端末で写真撮影も行われます。

和やかな雰囲気の中、インタビュー終了です。

他の学級のグループも取材にやってきます。

4年生E「潤徳小で、どんなイベントが楽しいですか。」

校長「うーん、『潤フェス』かなぁ。」

4年生F「楽しかったよね。僕も、出演したよ!」

4年生G「好きなキャラクターは何ですか。潤徳小のキャラクターは除きます。」

当然、ウリーとサクラモチと答えようと思っていたら、除外されてしまったので、

校長「くまモン!」

と答えます。やっぱり「生くまモン」の余韻は、まだ強烈に残っています。(詳しくは、こちら)

さらに、別のグループもやってきます。

4年生H「好きなスポーツは何ですか。」

校長「バレーボールです。中学、高校と部活でやっていたんだよ。」

4年生H「へぇ~」

4年生I「子供のころの夢は何でしたか。」

校長「小学校の卒業文集では、医者と書いたような気が・・・。低学年のときは宇宙飛行士だったと思うよ。」

4年生I「どうして、そう思ったんですか。」

校長「人を救う仕事がしたいと思っていたんだよね。でも、学校の先生になって本当によかったと思っています。」

4年生I「とてもすてきですね。」

ほめてもらいました。

早くも、インタビューの結果を学級で報告しているグループもあります。

4年生G「校長先生に、好きなキャラクターを聞いたところ・・・」

聞いていた4年生たち「くまモンでしょ!」

バレバレのようです。。。

入れ替わり立ち替わり、様々な学年の子たちが校長室にやってきますが、子供たちとのふれ合いは本当に楽しいものです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会発表集会1

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の中核となる委員会活動。

今朝は、委員会活動の内容を紹介する委員会発表集会が6-2をキーステーションとしてリモートで開催されました。

トップバッターは、委員会活動の中心となる代表委員会の発表です。

昨年度の開校150周年を盛り上げるための「潤フェス」、「潤祭」、「潤屋敷」の実績などを紹介しながら、今年度、新たな取組に挑戦していくことを宣言していました。頼もしい!

昨年度の盛り上がりを知らない1年生たちも、代表委員の説明を聞いて、今年度への期待を高めています。

続いて、給食委員会です。

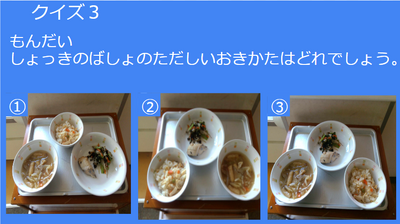

メンバーや仕事の紹介に続いて、クイズが出されます。

クイズの内容は、配膳の仕方、食器の並べ方、片付け方などに関するものです。

各学級では、指でサインを出してクイズに答えます。

クイズに答えることで、細かい給食の約束が分かるようになっていました。

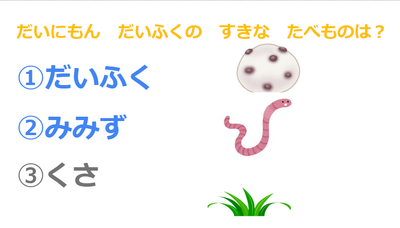

3番目は、飼育委員会の発表です。

本校のアイドル、烏骨鶏の「大福」について詳しい説明がありました。

こちらも、クイズで「大福」のことを紹介していました。

本校のオリジナルキャラクター、「サクラモチ」のモデルである「大福」。

いつまでも元気に過ごしてほしいものです。

発表が終わって、廊下に出てきた各委員会の児童に対して、担当教員が振り返りの話をします。

6年生A「あ~、緊張した~!」

こうした経験が子供たちを成長させます。

委員会発表集会は、あと3回行われる予定です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】体力向上大作戦!

本校では、5/29、30に「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査(東京都統一体力テスト)」(以降、「体力テスト」と表記)の実施を予定しています。

私が校長として着任してから、前年度の結果分析を行い、「弱点」を重点的に練習してから本番に臨むような取組を進め、大きな成果を上げてきています。(一例は、こちら)

今年度は、本校の分掌組織である体育的行事委員会に所属する教員が前年度の結果分析を行い、「ソフトボール投げ」を重点とすることについて職員会議で提案がありました。

大事なのは、この「重点」をどのように伸ばしていくかということです。

今年度、本校は「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めています。

そこで、委員会活動の1つである、体育委員会の児童を中心に「ソフトボール投げ」の記録向上に向けた取組を進めることにしました。

まずは、投げ方のコツや練習方法に関するビデオを作成し、各学級での視聴を始めました。

「ソフトボール投げ」は正しいフォームで投げることで記録が伸びます。

テクニカルポイントを体育委員が実演で示します。

写真は6年生の教室ですが、同級生の演示のビデオを真剣に見ています。

視聴後、校長からも子供たちに、今年度は「子供たちがつくる学校プロジェクト」で体力向上を進めること、体育委員に限らず最高学年として、下級生にソフトボール投げのアドバイスをしてほしいことを話しました。

5年生もビデオの視聴を進めています。

今年度から委員会活動に参加するようになった5年生たち。体育委員の様子を興味深く見ています。

5年生にとっても、運動経験の少ない子は、正しい投げ方が身に付いていません。

ビデオを見ながら、うまく投げるポイントを学んでいます。

5年生の教室でも、校長から、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は委員会活動が中心であることを力説しました。

今年度、初めて委員会活動に取り組む5年生のやる気やアイデアが学校を変えるのです。

本校の東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」でも、体力向上ビデオの投影開始です。

多くの子が足を止めて見ています。

体育委員も自分たちが映っている映像を見つめています。

こうして、「体力向上月間」として、「ソフトボール投げ」に重点化した取組をスタートしました。

早速、校庭や体育館で練習を始めた子供たちです。

体育委員会の取組はまだまだありますが、それは、また別の機会に。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」による体力向上大作戦、結果がどうなるか楽しみです。【校長】

みつけた!みつけた!!ヤゴ発見!!!

職員室の前方には、教室等の鍵が置いてあります。毎日何人もが鍵を取りに来室します。

今日は…「落ちないように十分気を付けるのでプールに行ってきます。」という担任がいました。

時期的に…と思い

私もプールへ向かってみました。

副校長「何しにいくの?」

C「やご見付けにいくんだよ。」

副校長「落ちないでね~。」

C「落ちたら緑になっちゃうんだって。」

副校長「それは、大変!!」

と、言った話をしているうちに…いよいよプールに出発です。

C「静かに~」と声を掛けている子

C「いってきま~す!!」と、元気に笑顔で手を振る子。どの子も楽しみな様子です。

さあ。いよいよプールサイドへ。

担任の先生が網でプールの底に網を這わせます…

土や葉が積もった間に隠れている生き物がいるか、探します。

C「でか~い!!」

C「いたぁ~!!」

大きな大きなヤゴです。

担任からは「こんな大きなヤゴは、見たことがない。」と、お墨付きです。

C「何してるの~?何が捕れるんだろう。いいなぁ。」と、他学年の児童が羨望の眼差しを向けていました。

ヤゴがどんな成長をするか楽しみですね。

1年生、襲来!

先週から、何回か、校長室の前で多くの人影が動いているのが見えます。

校長室の曇りガラスから、頭の先だけが見えているので、どうやら1年生たちのようです。

ドアをノックする音が聞こえます。

担任「ちょっと、1年生に校長室の様子を見せていただいてもよろしいですか。」

担任の後ろには、つぶらな瞳でこちらを見つめる1年生たちがずらりと並んでいます。

どんなに都合があっても、訪問を受け入れざるを得ません(苦笑)

校長「校長室には、昔からの宝物がたくさん置いてあります。ですから、勝手に触ってはいけません。また、隣の職員室では、先生方が仕事をしていますから、部屋では静かに過ごします。それが守れるなら入ってもいいですよ。」

1年生は、2年生の案内を受け、学校探検をしていますが(詳しくは、こちら)、細かいことはまだ分かりません。そこで、各学級ごとに、詳しい探検を始めているのです。

あっという間に、入室した1年生たちで校長室はいっぱいになります。

そして、質問攻めです。

1年生A「あ、トロフィーがある。誰の?」

校長「昔、表彰された子たちのだよ。」

1年生B「蝶がたくさんいる!どうしたの?」

校長「地域の人が標本をプレゼントしてくれたんだよ。」

1年生C「あ、くまモンがいる!」

校長「去年、熊本の小学校と仲がよかったんだよ。今年は学校がなくなっちゃったの。」

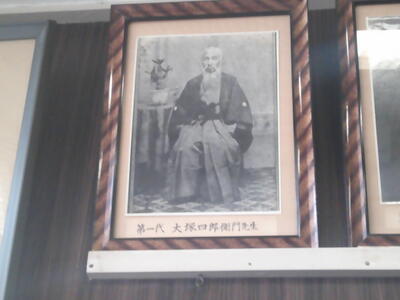

1年生D「何か、たくさんの写真が飾ってあるよ。誰なの?」

校長「今までの校長先生たちだよ。(斉藤)校長先生は35番目の校長先生です。」

校長「潤徳小は、今年で151歳なんだよ。1番最初の校長先生も飾られているよ。」

初代、大塚校長先生を紹介します。

1年生たち「わぁ、おじいちゃんだぁ!」

150年後の子供たちの失礼をお許しください(苦笑)

1年生E「(斉藤)校長先生の写真はないの?」

校長「学校を辞めたり、他の学校に行ったりすると写真が飾られるんだよ。」

1年生F「(斉藤)校長先生はいつまでいてくれるの?」

急に悲しそうな表情をする1年生たち。校長がいなくなると思ったようです。

校長「うーん、みんなが6年生になるまではいたいなぁ。」

一転してニコニコする1年生たち。

東京都教育委員会、日野市教育委員会の皆様、よろしくお願いします(笑)

1年生G「昔の学校の写真も飾ってあるんだね。」

校長「去年、潤徳小が150歳になったときの写真も飾ってあるよ。」

1年生H「1番最初の学校はどれ?」

校長「写真は残ってないけど、最初の学校の絵や模型は残っているよ。」

校長「最初は、お寺の建物が学校だったんだよ。」

1年生たち「へぇ~!」

嵐のようにやってきて、嵐のように去っていく1年生たち。

学校の秘密の場所、校長室を見ることができて、満足だったようです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度学校説明会

今日の正午から、本校の入学を検討されている保護者等の方を対象とした「学校説明会」が開催されました。

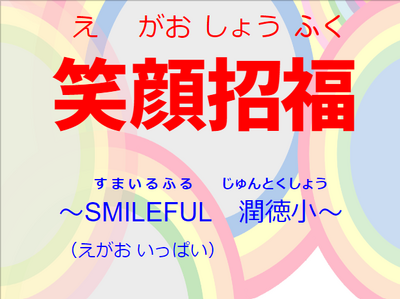

校長からは、本校の学校キャッチフレーズである「笑顔招福」の考えについて説明しました。

さらに、現在、入学した1年生たちが本当に「笑顔招福」になっているか実証すべく、校長自身が撮影、編集した「潤徳小の1年生の1か月」の動画を流し、「1年後」のイメージをもっていただきました。

続いて、本校の教育課程の説明を行いました。

ここで、本校の誇る代表委員たちが、給食の合間をぬって登場!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一端をご覧いただきました。

たくさんの保護者等の皆様を前にしても、よどみなく説明していく代表委員たち。

説明が終わると、自然に大きな拍手が送られていました。

校長「もう、来年度からは、学校説明会に教員はいらないんじゃない?」

関係教員たち「そうですね・・・」

完全に教員のお株が奪われました。

その後、本校の生活指導や特別支援教育などについて説明を行いました。

本校の教育に関心をもっていただき、来年度の入学を検討していただければ幸いです。

ご出席いただいた皆様、どうもありがとうございました。【校長】

自分の身は自分で守ろう

今日は、学校公開の2日目でした。

土曜日で、好天に恵まれたこともあり、多くの保護者、地域の皆様にご来校いただきました。

心より感謝申し上げます。

子供たちの安全を守る取組について、保護者等の皆様にもご理解いただきたいと考え、セーフティ教室、薬物乱用防止教室が開催されました。

1年生は体育館に全員集まって、「い・か・の・お・す・し」などの確認をしています。

2年生のところからは、「助けて~!」という絶叫が聞こえてきました。

事故か!と思い、駆け付けてみると、不審者に連れ去られそうになったときの練習でした。

3・4年生は見えにくい場所などの身近に潜む危険について考えています。

5年生は、気持ちよくSNSを使うためにはどうすればよいかについて話し合っていました。

6年生は、東京日野ライオンズクラブの方々を講師にお招きし、薬物乱用防止教室を開催しました。

校長からはあいさつの中で、最近「オーバードーズ」の話題などを耳にすることが多くなり、身近な問題になってきているので、しっかりと講師の方のお話を聞くように話をしました。

最初は、危険薬物の実態などに関するビデオを保護者等の皆様と一緒に視聴します。

その後、講師の方からのお話を伺います。

講師の方「いったん薬物を摂取して、脳などの機能が失われると、元に戻ることは絶対にありません。」

薬物中毒になり、成人でありながら、ほとんど漢字を書けなくなってしまった方の手紙が紹介されるなど、生々しい実例が紹介されました。

子供たちは、薬物のサンプルや、おびただしい注射痕が残る薬物中毒患者の写真などを見て、理解を深めていました。

ぜひ、ご家庭でも、自分の身を守るのはどうすればよいか、話題にしていただきいと思います。【校長】

図書室に行ってみよう!

今週は読書週間です。

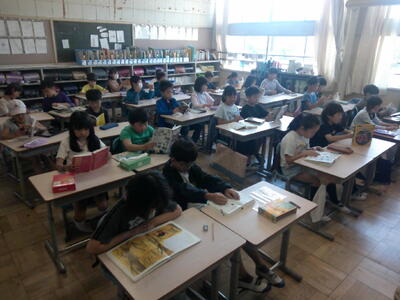

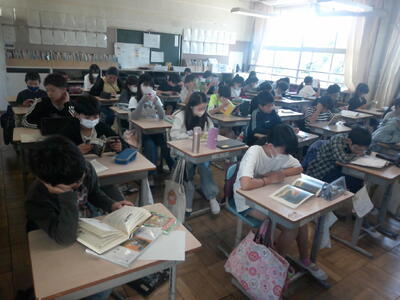

今朝も多くの学級で集中して読書に取り組んでいます。

しかし、ひらがなをまだ学習中の1年生は、自分たちだけで読書を進めることはまだできません。

日野市では、今年度から学校図書館司書の配置が始まり、本校での勤務も開始されていることから、今日は、1年生が初めて図書室に行き、利用の約束などの指導を受けました。

初めて、図書室の椅子に座り、ちょっと緊張気味の1年生たち。

学校図書館司書は、パペットを使いながら、1年生の緊張をほぐすように語りかけます。

読み聞かせを行う場所に移動し、図書室の使い方などの説明を受けます。

お気に入りの絵本を持ってきて、読み始めた1年生たち。

今日は学校公開ということもあり、保護者の方のそばで読んでいる子もいます。

校長「ほんとは、ママに読んでほしいんでしょ?」

1年生A「・・・」

図星だったようです。

読書週間中ということもあり、学校図書館司書の仕事をよく知ってもらおうと、臨時で給食の時間にオンライン中継を行いました。

まずは校長から一言。

明後日の5/12(日)は、本校の151回目の開校記念日です。

週休日のため、当日にお祝いすることはできません。

そこで、今日は、給食が開校記念特別メニューだったこともあり、潤徳Tシャツの「正装」をして、子供たちに開校151周年であることを伝えました。

続いて、学校図書館司書からの話です。

本を手にとりながら、お薦めの本などを紹介していきます。

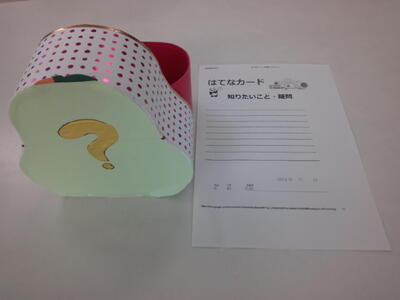

また、「はてなカード」の紹介もあります。

疑問に思ったこと、知りたいことなどを書いて、箱に入れておくと、学校図書館司書が適切な図書資料を紹介してくれるという仕組みです。「レファレンスサービス」ということになります。

図書室は、本に親しむ場所であるとともに、探究活動の拠点でもあるのです。

給食を食べながら、学校図書館司書の説明に耳を傾ける子供たち。

図書室の利用頻度がさらに上がることを期待したいものです。

さて、5時間目には、5年生から家庭科のお茶の誘いを受けました。

校長・5年生たち「潤徳小学校、151歳の誕生日、おめでと~う!」

お茶の乾杯で祝意を示します。

明日は、開校記念日の前日。

昨年度のような盛大なお祝いはできませんが、一人一人が学校を大切にする気持ちを高めてほしいと思います。【校長】

内科検診とICT

今日は、校医の先生をお迎えして、朝から、内科検診が行われました。

今日の対象学年は1・3・5年生です。(2・4・6年生は来週実施)

昔よりプライバシーが重要視されるようになった時代。

保健室内も何重にもつい立てで仕切られ、男女に分かれるとともに、診察を受ける場所も「個室化」されています。

しかし、このことは、児童管理が難しくなることにつながります。

子供たちは、廊下で待ち、保健室内で男女で分かれて待ち、個室内で検診を受けます。

特に、1年生は初めてですから、それぞれの場所で何をするか指示しなければなりません。

要するに人手が足りなくなるわけです。

さらに、いつもと違う環境になるので、落ち着かなくなる子もいます。

校医の先生は聴診器で心音を聞きます。

保健室内も廊下も静かにする必要があります。

しかし、それでも話してしまう欲求が抑えられないのが子供というもの。

昔から、教員が「静かにしなさい!」と注意し、かえって、その注意の声の方が大きいという悪いサイクルになることもよくありました。

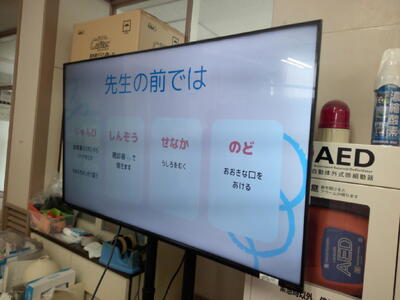

そこで、今回の内科検診では、ICT化を進めました。

子供たちは、保健室内のモニターを見れば、何をすればよいか分かります。

養護教諭も担任等も、画面を指せば、余計な指示をする必要がなくなるので、静かな環境が保たれます。

さらに、養護教諭は、胸に「マイ・デジタルサイネード」を装着する徹底ぶり。

「しずかに・・・たいいくぎのすそをだす・・・」

このような文字が左から右に流れていきます。

養護教諭「校長先生、これって、スマホで文字を打つと流れるんですよ。」

最新技術を駆使して、子供たちの健康を守ります。【校長】

学級をのぞいてみると…

5年生から「お茶を淹れたから飲みにきて。」と、お誘いを受けたのでお邪魔しました。

副校長「家で淹れたことある?」

C「な~い。」

副校長「だよね…」

C「苦くて飲めない。」

副校長「この苦みは、大人の味だね。」

などと会話をしながら、いただきました。ほっこりした時間になりました。

家庭科担当教員は「私も実習が初めてなので緊張しましたが、子供たちが頑張ってくれましたぁ。」と、話していました。教員も頑張っています。学校公開の日も実習があるようです。実習に当たる学級は、ぜひ家庭科室においでください。

学級担任も登場!!担任をはじめ5年生の教員や元担任も誘いがあり、子供たちの笑顔溢れる実習となりました。

その足で・・・他の教室をのぞかせてもらいました。

2年生は、消防写生会の仕上げをしていました。

C「せんせ~い。青の絵具出していいですか?」

副校長「いいと思うよ。」

C「せんせ~い。青の絵具の蓋が開かな~い。」

どうしてみんな青なんだろうと思い

副校長「どうして。青なの?」と、聞くと

C「だって、空を描くんだもん。」と、教えてくれました。

教室を眺めてみると多くの子が懸命に空を描いていました。

消防写生会の日は、抜けるような青空の日でした。子供たちは、その空を描いていたのですね。

大きな画用紙に描かれた消防車。どの子も皆、思い出を一生懸命絵にしていました。

階を上がると…賑やかな声が聞こえてきました。

またまた、のぞいてみると…

「なんでもバスケット」の真っ最中。

担任「転入生の自己紹介を兼ねていたら、こんなことになりました。」

5年生に新しい仲間が増えました。その子のための会が開かれていました。

一日でも早く潤徳小学校に慣れてくれることを期待しています。

GW明けは、雨のスタート

学校では、GW明けは1つのターニングポイントになります。

次に3連休以上になるのは、「海の日」絡みの7/13~15です。

事実上、夏休みまでは「週5日」が続くことになりますから、頑張りどころです。

さらに、今朝は雨が降り、気持ちが高まりにくいところです。

しかし、1年生たちは元気よく登校です。

1年生たち「校長先生、おはようございま~す!」

連休前と変わらぬ笑顔に、癒しをもらいます。「笑顔招福」です。

雨の中なので、心配で声をかけます。

校長「自分だけで、傘をたたんで、傘立てに入れられますか?」

1年生たち「当たり前でしょ!」

1か月前の入学式翌日の春の嵐の日には、高学年の子たちに手伝ってもらっていたのに・・・(詳しくは、こちら)

1年生は、連休明けで、朝の支度ができなくなっているのではないかと気になります。

校長「ランドセルなどを自分でしまえますか~?」

1年生たち「当たり前でしょ!」

朝から怒られてばかりです(苦笑)

しかし、ふと見ると、1年生とは思えない大きな子たちが・・・

そうです。6年生たちが教室に来てくれているのです。

校長「もう、1年生のお世話当番は終わってるんじゃないの?」

6年生A「そうなんですけど、1年生が支度できているか、心配になっちゃって。」

心配症なのは校長と同じようです(笑)

校長「えらいね~!さすが6年生!!」

6年生たち「ありがとうございます!」

1年生の保護者の皆様、本校にはこんなにしっかりした6年生たちがいるので、ご安心ください!

さて、本校では今日から読書週間が始まっています。

5年生の教室をのぞくと、朝の時間に集中して読書に取り組んでいました。

3階から2階に降りると、2年生も静かに読書をしていました。

本好きな子は、賢くなり、集中力も上がります。

習慣化してほしいものです。

1年生が下校時にも雨が降り続いています。

校長「1年生のみんな、自分たちだけで帰れる?」

1年生たち「当たり前でしょ!」

朝から同じ会話が続きます(苦笑)

昼休みも雨で外遊びができませんから、図書室は大賑わいです。

4年生A「校長先生、わたし、いつも2冊ずつ本を借りているの。」

貸出、返却の管理をしている図書委員の子供たちも大忙しです。

充実した読書週間になることを期待しています。(なお、給食も読書週間にちなんだメニューです)【校長】

5月の避難訓練行いました

ゴールデンウイークが明け、学校に児童の声が戻ってきました。

今日は、雨が降ったり止んだりしているので…子供も(大人も)少しだるそうかな…と思いましたが

教室では、先生の話に笑顔を見せたり、真剣に話を聞いたりしています。

本日、5月の避難訓練が行われました。

訓練の設定は、給食室からの火事です。1年生は、火災による避難訓練は、初めてでした。

ハンカチや手で口を押えて煙を吸わないように並びます。

天候が不安定なため、廊下までの避難となりました。

私(副校長)からは、火事では、炎が広がるスピードよりも煙が広がるスピードの方が速く1秒で3メートルから

5メートル煙が広がるといわれていること。その中で避難するには、担任の先生の話をよく聞き、行動してほしいと話しました。これからも児童には、まずは自分の命は、自分で守る行動をとらせていきたいと思います。

校長、激走!

ここしばらく、登校日には、天気がぐずつくことが続いていました。

今日は、久々に初夏の陽気が戻ってきました。

そこで、今日、校外学習を予定していた学年、延期していた学年が一気に校外学習を行いました。

校舎の2階には誰もいなくなる時間もありました。シーンとしています。

3年生は、1時間目から、社会の授業で「まちたんけん」に出かけました。

今日は、1・3組が学区域の北側、2・4組が学区域の南側を探検します。

校長は、3年生が出かけることは知っていても、どのルートを通っていくかは正確には分かっていません。

そこで、自転車で学区域を回り、3年生を見付けます。

すると、新井橋を渡っている1・3組を発見!

校舎内にいるときと同じように「校長先生~!」と大きな声で手を振る子供たち。

思いっきり、通行人の方や車を運転している方の注目を浴び、若干の恥ずかしさを感じます。

続いて、2・4組を探しますが、なかなか見付かりません。

担任に電話をして、場所の確認をしますが、着くと、もう移動していることの繰り返しです。

すると、ようやく、ねんも公園で発見!

こちらも、「校長先生~!」と明るく迎えます。

3年生は2年生のときにも生活科で、ねんも公園に来ています。

今回は社会の学習ですから、見付けたものや気付いたことなどをメモにまとめています。

担任「みなさんのメモの様子を見て、公園で遊んでよいか決めたいと思います。」

さらに真剣にメモをとり始めた子供たちに一言。

校長「2年生のときに、生活科でねんも公園ではいっぱい遊んだんだから、今日はいいんじゃない?」

3年生たち「それとこれとは別!」

遊びたいオーラがたくさん出ている3年生たち。学年は1つ上がっても、気持ちはまだまだ2年生のままのようです(笑)

こうしている間に1時間目が終わる時刻になったので、急いで学校に戻ります。

1年生が遠足に出かけるので、見送りをするためです。

1年生A「どうして校長先生、黄色いヘルメットかぶってるの?」

3年生の様子を見て、そのまま見送りをしているので、「自転車モード」が続いています。

1年生B「後で、遠足に来てくれるの?」

校長「うん、みんなのお弁当、食べに行くよ。」

1年生たち「え~!」

楽しそうに出かけていきました。

同じ時間に校庭では、2年生の「はたらく消防の写生会」が始まりました。

この写生会は、消防の仕事への関心を高め、防火防災意識の育成・向上を図ることを目的として行われているもので、今回も日野消防署高幡出張所、日野市消防団第7分団第1部の皆様にご協力いただきました。

今回は、消火器の使い方の実演も行ってくださいました。

2年生でも、消火器を使う練習をした経験のある子がいるようでした。

写生開始!

子供たちは思い思いの場所に散らばって描きはじめます。

大きい消防車が目の前なので、子供たちも画用紙いっぱいに描いています。

本物を目の前にすると、絵の迫力も違います。

2年生が順調に絵を描き始めたので、再度、学校を離れ、自転車で万願寺中央公園に向かいます。

すると、1年生たちが遊具に殺到しています。

この公園で遊ぶことが初めての子もおり、みんなで仲良く遊んでいます。

(1年生の遠足の詳しい様子は、こちら)

2年生の写生会の様子も気になりますので、また、学校に戻ります。

すると、多くの子が絵の仕上げに近付いています。

ちょうど休み時間になっていたので、飼育委員会や栽培委員会の高学年の児童が「大福」の世話や花壇の雑草取りを頑張っていたので、校長からもねぎらいの言葉をかけます。

絵を描き終わった2年生たちは、署員や団員の皆様を囲んで質問タイムになっていました。

めったに見ることのできない細かい機械の説明をしてくださったり、消防車の内部を見せてくれたりして、気さくに応じてくださいました。

署員の方から、帽子を貸していただいた子もいます。

うらやましい・・・

というわけで、図々しく、校長も憧れの帽子をかぶらせていただきました。

2年生と一緒に敬礼です!

学校の防火管理にこれからも努めます!!

今日は、校舎外に出てばかりなので、校内に残っている5・6年生のことも気になります。

そこで、校舎に戻り、教室の様子をのぞきに行きましたが、さすがに高学年、落ち着いて学習に臨んでいます。

こうしている間に、4年生は総合的な学習の時間の「浅川博士になろう」の学習で浅川の河川敷に出かけています。

また、学校を離れ、4年生を追いかけます。

すると、他の学年と同様、「校長先生~」と大きな声で手を振る4年生たちの姿が見られます。

でも、ちょっと様子が違います。

活動が終わって、学校に戻り始めるところだったのです。

校長「河川敷で何か見付けた?」

4年生A「(鳥の)サギがいた!」

4年生B「バッタがいたよ!」

4年生C「お花がいっぱい咲いてた。」

楽しげに学校へ戻っていく4年生の様子を見て、たくさん収穫があったことを感じました。

そして、河川敷と反対側にある大木島自然公園に移動します。

昼食のために移動してきた1年生たちが集まっていました。

1年生たち「あ~、また校長先生だ~!何しに来たの?」

校長「おなかが空いちゃったから、みんなのお弁当、食べに来たの。」

1年生たち「え~!!」

1年生C「校長先生、今度は、ちゃんとお弁当買ってきて!」

入学しておよそ1か月。ようやく校長の冗談に付き合えるようになってきた1年生たちです。

スマホの万歩計が、午前中の早い段階で1万歩を超えていました。

「この調子なら、体重の大幅減も期待できるのでは・・・」

と気をよくしていたら、ふと気が付くと給食の「中華おこわ」をお替わりしていた自分。

そして、明日からのGW後半4連休の暴飲暴食で、全て帳消しになってしまいそうです(苦笑)【校長】

1年生 遠足(万願寺中央公園)

朝からわくわくしている様子の1年生

並び始めました。

2年生の消防写生会のために消防車が到着しました。みんな釘付けかと思いきや…

自分のことに精一杯の様子です。

先生から「白い線の内側に入ります。」と、言われると…きちんと白い線の内側に並んで歩いています。

万願寺中央公園に到着しました

約束を聞いたら…いよいよ、遊びます

遊具が人気

校長先生も人気

それぞれやりたいことをやります。

校舎内では、できない学習がたくさんあります。

雨が降ると窪みに水が貯まること

小さい子には、優しくすること

色々な学びがありますね。

時間が経つと遊びが広がります。

砂場で遊ぶ子、鬼遊びをする子、お花を集める子

場所を大木島自然公園に移動し、いよいよお楽しみのお弁当タイムです。

クラスでまとまっていただきま〜す。

たくさん動いたので、すごい食欲です。

「かわい〜のが入ってる。」

「ぼくの好きなのだぁ。」と、どの子も美味しそう。お弁当のご準備ありがとうございました。

大木島自然公園を満喫したら、学校に帰ります。

帰り道は、校歌の合唱。

担任の先生方も

「なぜ〜??」

潤徳愛も芽生えた遠足でした。

小学校に入学して初めての遠足。

思い出いっぱい、笑顔いっぱいの遠足になったと思います。帰りましたら、たくさんお話を聞いてあげてください。

時刻と時間の求め方

3年生の教室のところを通っていると、子供たちが机にふせっているのが見えます。

何をしているのだろうと気になって、教室に入ってみました。

担任「それじゃあ、いくよ。よーい、はじめ!」

教室はシーンと静まり返っています。

担任の手にはストップウォッチが握られています。

しばらくすると、ぽつぽつと子供たちの手が挙がりはじめ、そのうち、多くの子の手が一斉に挙がります。

担任「やめ!」

いわゆる「10秒ゲーム」に取り組んでいたようです。

子供たちは心の中で「1・2・3・・・10」と数え、10秒経ったと思ったところで手を挙げていたわけです。

3年生では、2年生までの「時」、「分」に加え、新たに「秒」の単位を学習します。

重さ、かさ、長さなどの学習でもそうですが、新たな単位を学習するときは、その「量感」を磨くことが大事です。

さらに、3年生では、時刻と時間の求め方についても学習します。

例えば、子供たちが取り組んでいた練習問題を見ると、

「2時20分から50分後の時刻と50分前の時刻を求めましょう。」

という問題が出ていました。

頭の中で時計をイメージして考えることが大事ですし、時間はたし算やひき算ができるということにも気付いていかなければなりません。

かなり難しい学習と言えます。

3年生になり、子供たちは上手にノートがとれるようになってきました。

問題の解き方を図や式に表しながら、難しい問題をていねいに解いています。

担任「先生の家の娘も、この問題でつまずいちゃってるのよ・・・。」

思わず、私生活を吐露しながら、担任も一生懸命指導しています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「学校企画・提案型」実施校 事前相談

先週の保護者会の際に、校長からかなり大々的に宣伝しましたが、本校は今年度、東京都教育委員会から令和6年度「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」 における「学校企画・提案型 」実施校として選ばれました。

これは、学校が重点とする体験活動について、児童のアイデアを生かしながら、専門家等との交流を行い、年間を通して計画的・継続的に実施することで、児童が笑顔になることをねらいとしたもので、本校のキャッチフレーズである「笑顔招福」と合致するものです。

今日の夕方、東京都教育委員会の関係部署の管理職の方々、事業協力を行っているJTBの方々、本市教育委員会の担当指導主事の方、本校の関係教職員とで初めての打合せをリモートで行いました。

東京都教育委員会としても、初の事業で、マニュアル化したものはなく、まさに手探り状態からのスタートになります。

本事業は、東京都の全ての公立学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等)の中から、わずか12校が実施できるものであり、本校はその中の1校ということになります。

まさに、東京都を代表して、本校は本事業に取り組んでいくことになります。

詳しいことはまだ明かせませんが、壮大なプロジェクトになることは間違いありません。

本校の子供たちが笑顔になるためにはどうすればよいか、子供たちの意見も取り入れ、楽しみながら企画していきたいと思います。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の真骨頂とも言える本事業。

成功目指して頑張ります!【校長】

2年生が1年生をエスコート

今日で、早くも4月が終わります。

新年度が始まって、もう1か月が経ったことになります。

1年生にとっても、初めてのことだらけの4月でしたが、そろそろ、自分の教室以外の世界も広げたいものです。

そこで、心優しき2年生たちが、1年生を学校探検に連れ出すことになりました。

先週の金曜日から、ペア学級(1-1と2-1、1-2と2-2・・・)ごとに活動を始めています。

探検箇所は、低学年が主に利用する1階と2階です。

2年生は1年生が迷子にならないようにしっかり手をつないで案内します。

校長室前は、ちょっとした渋滞になっています。

各部屋の前で、2年生が同じグループになった1年生に部屋の説明をするからです。

2年生A「校長室は、校長先生が仕事をするところです。」

(そうだったのか・・・ちゃんと仕事しないと。。。)

と2年生の説明を聞き、反省する校長です。

おとなしく2年生に連れていかれ、「されるがまま」の1年生たち。

それぞれの部屋の説明をよく聞いています。

たまたま、校長が校内を回っていたら、多目的室の前で、学校探検をしていた1・2年生に会いました。

校長「中に入ってみたい?」

1・2年生たち「うん。」

今回の学校探検は、授業や仕事の邪魔にならないよう、部屋の外から説明するきまりになっていたようですが、せっかくなので、「校長権限」を発動です。

室内では、5年生が外国語の授業に取り組んでいました。

今年度、本校は2学級増になり、空き教室が全くなくなってしまいました。

そこで、多目的室で外国語、外国語活動の授業を行うことが多くなりました。

5年生たち「学校を探検してるの?」

うなずく1・2年生たち。

室内では、1・2年生にとっては意味不明と思われる英語の音声がどんどん流れてきます。

さすがに面食らった1・2年生たち。

早々に退散です。

校長「5年生は、ちゃんと、1・2年生にあいさつしないと!」

5年生たち「See you!」

さすが、校長との付き合いの長い5年生たち。

校長の意図を察して英語でお別れをしています。

2年生B「校長先生、理科室ってどこだっけ?」

エスコート役なのに、ちょっと頼りない2年生も若干いましたが、お兄さん、お姉さんとして、しっかりと1年生に学校の様子を教えていました。

明日まで学校探検の活動は続く予定です。【校長】

引き渡し訓練

本日は、大地震が発生したことを想定した引き渡し訓練が行われました。

1年生は、入学後の最初の避難訓練のときは、廊下までの避難でしたので(詳しくは、こちら)、本格的な避難は初めてということになります。

そのため、避難前に、事前に下履きの靴を持ってきておきます。

訓練が近付いてきたので、靴を履き替えです。

校長「あ~、1年生、いけないんだ~。教室で靴を履いてる!」

1年生たち「・・・」

担任から指示されて靴を履き替えただけなのに、校長から「注意」されて、明らかに戸惑いの表情を見せる1年生たち。

2年生以上なら当たり前のように通じるギャグも、初めてだらけでゆとりのない1年生たちにはまだ通じません。

校長「そうだよね。今日は、特別に履いていいんだよね。」

自分でボケとツッコミをすることになり、ちょっとバツの悪い校長です。

と言っている間に、13:36となり、大きな地震が起きます。(注:訓練です)

副校長から、机の下にもぐるよう指示があります。

ちゃんと、机の下に身を隠す1年生たち。

事前指導が行き届いています。

1年先輩の2年生たちも、地震が収まると防災頭巾をかぶり、すぐに廊下に出てきました。

各学年とも「お・か・し・も」を守って、校庭に避難してきます。

校長からの講評です。本日は、訓練のため、帰りの支度を全部整えてから避難してきましたが、実際には、命を守るために自分の身ひとつで避難する可能性の方が高いことを話しました。

また、保護者等の方にも、保護者会から連続して学校においでいただいていることに感謝を述べつつ、万が一のときのためにお子さんと非常時の際の約束などについて家族内で話し合っておいていただきたいとの趣旨の話をしました。

引き渡し開始です。

おかげさまで、速やかに引き渡しを終えることができました。

ご協力に感謝申し上げます。

1年生A「校長先生、今日は、ママがお迎えに来てくれるの。お兄ちゃんと帰るんだ。うらやましいでしょ。」

と目を輝かせながら楽しげに話す1年生の様子を見て、まだ、訓練の趣旨が伝わりきっていない課題を感じつつも、保護者等の方と手をつないで帰っていく子供たちの様子を見て、思わずほほが緩んでしまいました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度委員長紹介朝会

今朝は、4/15に行われた第1回の委員会活動(詳しくは、こちら)で話し合われたことを踏まえ、今朝は、「委員長紹介朝会」として、各委員会の委員長が今年度の目標等について放送室からリモートで生配信しました。

各委員会の委員長の気合いの入った今年度の抱負等をご紹介します。

代表委員会「去年を越えられるような151周年という新たな一歩を踏み出したいと思います。」

エコ委員会「学校のみんなに楽しくエコ活動に取り組んでもらえるように頑張ります。」

栽培委員会「今年度の目標は『花をきれいに咲かせて学校生活を豊かにしよう』です。」

放送委員会「1年間のめあては『時間を守り、楽しい放送をしよう』です。」

体育委員会「今年の目標は『みんなで協力して、体育を快適にできるように頑張ろう』です。」

保健委員会「今年の目標は『健康第一』にしました。理由は、みんなに病気にならないで学校を明るくしたいからです。」

給食委員会「今年の給食委員会の目標は『給食の食べ方やマナーなど、給食のよさをもっと知ってもらうため、あきらめずに協力しよう』です。」

図書委員会「図書室を快適に過ごしてもらえるように頑張ります。」

整美委員会「みんなが気持ちよく学校生活を送るために、『目指せ、きれいな潤徳小学校!』を目標にして頑張っていきます。」

飼育委員会「目標は2つあります。第1は、大福(烏骨鶏)もみんなも楽しめる『ふれあいの時間』をつくることです。第2は、大福が住みやすい環境をつくることです。」

集会委員会「今年の集会委員会は、『集会を通して学校全体を盛り上げ、他学年との交流を増やす』という目標で頑張ります。」

体育委員会委員長「潤徳小学校、盛り上げていくぞ~!」

全員「お~っ!!」

雄叫びを上げて朝会終了です。

頼もしい委員長たちに校長からも声をかけます。

校長「みなさんは『子供たちがつくる学校プロジェクト』のプロジェクトリーダーです。しっかり頼みますよ!」

全員「はい!」

今年の高学年の様子を見ていて、今年の潤徳小は絶対によい学校になると考えていましたが、やる気ある委員長たちの態度から、今日は「自信が確信に変わった日」になりました。【校長】

日光移動教室が楽しみ!

昨日、5年生の八ヶ岳移動教室の準備の様子について記事にしましたが、6年生も6月20日~22日に日光移動教室が行われます。

6年3組の担任が、一昨日、昨日と市内の他校の教員と一緒に合同実地踏査に出かけていました。

久し振りに学級に戻ってきた担任。

校長が教室に入ると、ちょうど、写真を見せながら実地踏査の報告をしているところでした。

きっと、和やかな感じなのだろうと考えていたら、ちょっと、教室内にギスギスした空気が流れています。

6年生A「校長先生、聞いてよ!○○先生、夕食にすき焼き食べてる!ずるいよ!」

モニターを見ると、確かにおいしそうなお肉がぐつぐつと・・・

6年生B「校長先生、僕たちも、あれ、食べられるんでしょ?」

さて、どうなることでしょう・・・

隣の学級に入ると、道徳の「お母さん、お願いね」という読み物教材で学習が進められていました。

「自立」について考える学習のようです。

ふと、黒板を見ると、「お母さんが起こしてくれるから」と書いてあります。

校長「まさか、6年生にもなって、お母さんに起こされていることなんてないよね?」

多くの6年生たちが悪びれることなく「は~い」と手を挙げています。

校長「もう!日光移動教室じゃ、お母さんは起こしてくれないからね!」

6年生C「大丈夫!楽しみすぎて、たぶん、夜は眠れなさそうだから。」

そういう子を夜回りする教員が見付けると、「月に代わっておしおき」です(苦笑)

放課後は、6年生の保護者会です。

日光移動教室の保護者説明会は5月24日(金)に行われますが、校長のあいさつの中では、最高学年の期待とともに、子供たちがつくる最高の移動教室にしたいと話しました。

保護者の皆様も真剣に学年の説明に耳を傾けておられました。

また、6年生に先立って、2年生の保護者会も行われました。

昨日とはうって変わって、夏を思わせるような暑い日となりましたが、多くの方にご出席いただき、ありがとうございました。

明日は、さらに引き渡し訓練があります。

保護者の皆様には、連日で申し訳ない気持ちでいっぱいですが、ご協力をどうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

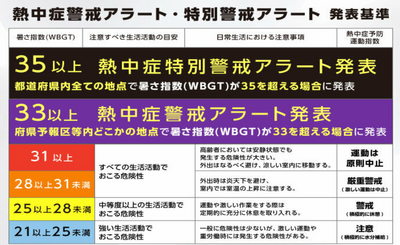

「熱中症特別警戒アラート」運用開始

昨日、「熱中症特別警戒アラート」の運用が始まったとの報道がありました。

「熱中症特別警戒アラート」は、気温や湿度などから算出する「暑さ指数(WBGT)」の予測値が、すべての観測地点で35以上となった都道府県を対象に、環境省が発表するものです。

「熱中症警戒アラート」の一段上に位置付けられ、「人の健康に重大な被害が生じるおそれがある過去に例のない広域的な危険な暑さ」が想定されているとのことです。

本校では、「熱中症特別警戒アラート」の運用開始にかかわらず、4/22から校庭での「暑さ指数(WBGT)」の測定を始めています。

春真っ盛りですが、これまでも、4月中に高温になることがありました。GWも真夏日になる可能性もあるとの予報も出ています。

今から、熱中症の警戒が必要ということです。

今日は、午前10時ころは、写真のように「暑さ指数(WBGT)」の数値は19.2となっていました。

「ほぼ安全」レベルです。

ですから、3年生は理科の観察でスケッチを行っています。

2年生も普段どおり体育に取り組んでいます。

ところが、昼過ぎに測定すると、「暑さ指数(WBGT)」の数値が29.1と急上昇していました。

校庭の気温も37.4℃という高温になっています。

湿度が低めだったため、「暑さ指数(WBGT)」の数値は「厳重警戒」レベルに抑えられているのでしょう。

このように、中休みと昼休みの前に担当職員が「暑さ指数(WBGT)」の数値を確認します。

「31以上」になると、「運動は原則中止」レベルなので、晴れていても外遊びを含めたすべての校外活動を中止とし、室内での活動に切り替えます。

担当職員は、測定数値を踏まえ、外遊びの可否について全校放送を入れます。

今日の昼休みの場合は、外遊びはできますが、「厳重警戒」のため、「マスクを外して、帽子をかぶり、水分もとってから遊ぶようにしましょう。」といった注意喚起をします。

こうしたことが、これから10月まで毎日続きます。

暖かくなるのはよいのですが、それを越して暑くなると、日々の判断が大変重いものになってきます。

気象庁の長期予報によると、今年の夏は去年に続き、厳しい暑さとなる可能性があるとのこと。

「熱中症特別警戒アラート」が発表されるようなことにならないとよいのですが。

「これから、半年続くのか・・・」

子供たちを預かる校長の立場とすれば、気の重い半年が始まったという感じです。。。【校長】

八ヶ岳移動教室が楽しみ!

5年生単独のメイン行事といえば、何と言っても八ヶ岳移動教室でしょう。

実施日は6月3日、4日としばらく先ですが、子供たちの準備は早くも始まっています。

写真の5年生の学級では、朝の時間、移動教室に関する話題がたくさん出ていました。

担任「八ヶ岳移動教室で楽しみにしていることは何ですか。」

5年生A「ソフトクリーム!」

5年生B「ハイキング!」

5年生C「ほうとう作り!」

5年生D「友達と宿でおしゃべりすること!」

5年生E「とにかく、全部、楽しみ!」

際限なく手が挙がります。

担任「ちょっと聞いてみたいことや質問はありますか。」

5年生F「何時くらいに寝なきゃならないんですか。」

担任「夜、9時には消灯です。」

多くの5年生たち「え~!」

「早寝・早起き・朝ごはん」は移動教室の鉄則です。

夜回りする教員に夜更かしが見付かると、「月に代わっておしおき」になります(苦笑)

5年生G「遊び道具は持っていってもいいんですか。」

担任「UNOなど、みんなで遊べるものは持っていってもいいですよ。」

5年生たち「やった~!」

5年生H「お人形とか持っていってもいいんですか。」

担任「どうして?」

5年生H「だって、寝られないかもしれないし・・・。」

かわいらしい悩みです。

校長「クマのぬいぐるみだったらいいよ。」

5年生たち「あはは」

5年生I「じゃあ、くまモン、持っていこうかなぁ。」

子供たちの話は尽きることはありません。

初めての宿泊行事にドキドキワクワクが止まらないようです。

他の5年生の学級をのぞいてみると、八ヶ岳移動教室をはじめ、運動会や音楽会などの大きな行事の実行委員が選出されていました。「子供たちがつくる学校プロジェクト」にこだわる本校、子供たちが中心となる組織づくりを進めています。

本日の午後には、5年生の保護者会(八ヶ岳移動教室説明会)が開催されました。

保護者の皆様には、準備等でご協力をお願いさせていただくことになりますが、よろしくお願いいたします。

ちなみに、今日は、4年生の保護者会も行われました。

4年生、5年生の保護者の皆様、あいにくの雨となってしまいましたが、多くの方にご出席いただき、心より感謝申し上げます。【校長】

保護者会が始まりました

今日から3日間、各学年の1学期当初の保護者会が行われます。

今日は、1、3年生の保護者会です。

お子さんが初めて小学校に入学された保護者の方にとっては、最初の保護者会となります。

本校の学校経営の方針や今年度の重点などについてお話しする・・・はずでしたが、完全に「脱線モード」で冗談話ばかりになってしまいました。

ちょっと反省・・・

しかし、「本校のホームページは情報発信の肝です!」と話し、ほぼ毎日公開しますと宣言しましたので、今日の保護者会もアップです。

そう思って、いったん退席した後、体育館に戻ってみたら、ちょうど全体会が終了するところでした。

中途半端な写真ですみません。

1年生に続いて行われた3年生の保護者会にも多くの方にご出席いただきました。

保護者の皆様にお会いできると、校長もとてもうれしく感じます。

楽しい1年間になりますよう、ご協力ください。

また、明日、明後日の保護者会への出席を予定されている保護者の皆様もどうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

2年生多摩動物公園遠足

いよいよ出発です。

高幡不動駅の改札は、潤徳小学校2年生の長い列です。

電車の中です。

自分の席が決まったら静かに座って過ごします。

動物公園に到着しました。

今日は、混んでいるようです。

雨が降りそうなので予定を変更して、先に集合写真を撮りました。

ぞうです。

ぞうを見るとやはり、歌いたくなるようです。

「♬ぞお〜さん。ぞお〜さん。♬」と、1人が歌い始めると…また1人「♬ぞお〜さん。」

輪唱が始まりました。

今日は、クラスごとに周るコースが異なります。途中で違うコースを周っているクラスと、出会いました。

「副校長せんせ〜い。」と、呼んでくれました。

小雨が降ってきました…

雨具を着用しました。ご準備してくださり、ありがとうございます。

いよいよ待ちに待ったお弁当タイムです。

「おいしい?」と、聞くと

口を揃えて「おいしい!!」と、答えてくれます。

笑顔いっぱい。お腹いっぱいのお弁当タイムです。

たくさん写真を掲載したいのですが…そうもいかないので…後は、さくらスタジオさんの写真をご覧ください。さくらスタジオさん、お弁当タイム中もお仕事してくださってます。

先生たちもお弁当タイムです。

雨が降ってきてしまったので

予定より早い電車で帰校することにしました。

潤徳小学校に戻ってきました。

予定よりか早いので一度教室に戻ります。解散は、しおりの予定どおり13時50分となります。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度クラブ活動、始動!

今日は、4~6年生が参加する第1回目のクラブ活動が行われました。

クラブ活動は、異なる学年の児童同士が協力し、創意工夫を生かしながら共通の興味・関心を追求することが大きな目的となります。

この「創意工夫」が、まさに「子供たちがつくる学校プロジェクト」に当てはまるわけです。

とは言っても、今日は第1回目。

クラブリーダーを中心とした進行の下、組織や目標、年間計画などを話し合います。

写真はクラフトクラブの子供たちが自己紹介をしていることです。

私が中学校や高校のころには、職員室前に「部活動掲示板」があって、様々な連絡がされていましたが、本校は、各クラブでGoogle Classroomを作り、端末同士で次回の活動や持ち物の連絡をします。

写真は科学クラブですが、早速、Google Classroomの登録を行っていました。

年間活動計画を考えるために、情報収集を行っているクラブもあります。

ダンスクラブや音楽クラブでは、関連のビデオを鑑賞し、踊ってみたい曲、合奏してみたい曲などのイメージを高めていました。

早速、活動を始めているクラブもあります。

イラストクラブでは、端末から描いてみたいサンプルの絵を検索して、模写していました。

室内競技クラブでは、仲良くトランプ遊びに興じています。

運動系のクラブも活動を始めています。

卓球クラブは試合、陸上クラブは50m走のタイム測定、球技クラブはドッジボールにそれぞれ取り組んでいました。

同じことに興味をもつ異年齢の子たちが活動できるのがクラブ活動のよいところです。

全員で協力して、「子供たちがつくるクラブ活動」にしてほしいと思います。【校長】

航空記念写真飾りました

開校150周年航空記念写真を校長室に飾りました。

140周年の隣に飾ったので、この10年間の違いが分かります。校長室にお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。

遠足(4年)

今日は、本校のトップバッターとして4年生が遠足に出かけました。

行き先は高尾山です。

出発式では、校長から、「安全に、楽しい1日にしよう」と話しました。

電車で高尾山口まで行きます。

公共交通機関利用時のマナーも大切な学習です。

ケーブルカー乗り場に到着。

ここから登山開始です!

4年生A「ケーブルカーに乗りたかったな…」

それじゃあ登山になりません(苦笑)

校長「頑張るぞ~!」

4年生たち「お~!」

スタートは威勢のいい子供たちですが…

本格的な山道に入ってくると、だんだん口数が少なくなってきます。

たまたま、今日、担任が誕生日を迎えた学級があり、「◯◯先生、誕生日おめでとう~!」と、山びこを楽しんでいる学級もあります。

春の高尾山は自然がいっぱい!

新緑がまぶしいです。

小休止したところでは、沢の水を触る子たちもいます。

4年生たち「冷た~い!」

大喜びです。

何とか高尾山頂に到着!

599.15m登りきりました!

山頂からは雄大な富士山も見えます。

春霞のうえ、ホームページ用の写真は低画質にしていますので、絶景はお伝えできず申し訳ありません。

そもそも、子供たちは、この後のお弁当のことで頭がいっぱいで、ほとんど景色には関心がないようです(苦笑)

待ちに待ったお弁当!なのですが、山頂付近は大渋滞。

今日は「花金」。

当然、他校も遠足を計画しやすい日であり、「遠足銀座」の状態です。

大自然の中で「超密」という、奇妙な感じになります。

そんな中でも、おなかが空いていたのでしょう。にこにこしながらお弁当を食べる子供たちです。

帰りは「ごほうびリフト」です。

ちょっと乗るときは怖いですが、乗ってからは快適です。

八王子市街をはじめ、遠くの景色まで見えて、空中散歩を満喫しました。

ちょっと帰りの電車の中では疲れた表情を見せていた子もいましたが、誰もケガなどすることなく学校に戻ってくることができました。

「楽しかった~!」

とにこにこして答える子供たち。

今日も笑顔招福の1日になりました。

保護者の皆様、お弁当をはじめ、遠足の準備にご協力いただき、ありがとうございました。【校長】

はじめてのきゅうしょく♡

入学後、これまで「早帰り」をしてきた1年生。

いよいよ今日から給食が始まり、「通常モード」に移行します。

まずは、マスクをつけ、手を洗うところからスタートです。

白衣に着替えた給食当番たちが、担任と一緒に給食のワゴンを運びます。

慎重に安全運転です。

食器や食缶などを並べて、配膳の準備を進めます。

昨日まで、「きゅうしょくごっご」で念入りに準備を進めてきた子供たち。

想像以上にスムーズに用意されていきます。

1年生A「今日は本番だから頑張る!」

もう、ごっこ遊びではありません。気合が入ります。

準備ができたら、順番に給食をもらいます。

おぼんから食器などを落とさないように、ゆっくりと歩いています。

本校の栄養士も子供たちの配膳の様子を見守っています。

お待たせしました!「いただきます」です。

今日は、本校自慢のルウから手作りしたカレーライスがメインです。

校長「給食のお味はいかがでしょうか?」

1年生B「さいこう~!」

1年生C「めっちゃ、おいしい~!」

1年生D「さすが、『伝説のカレー』!」

本校の給食のおいしさは、近隣の幼稚園や保育園に「伝説」として広がっているのでしょうか(笑)

ちょっと、ジョアにストローが刺せなくて手伝ってもらっていた子もいましたが、「自分のことは自分でする」小学校の給食のスタートは順調だったようです。

おいしい給食に、手を挙げてお替わりを担任にせがむ子供たちも続出。

いっぱい食べて、どんどん大きくな~れ!【校長】

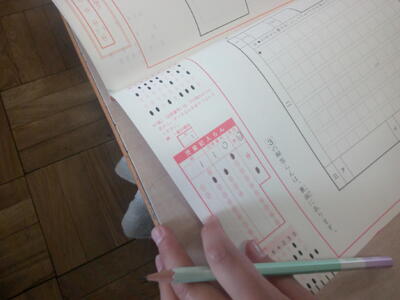

令和6年度全国学力・学習状況調査

4/12の「令和6年度日野市学力調査」(5年生対象)に続き、今日は、「令和6年度全国学力・学習状況調査」(6年生対象)が行われました。

全国の18,000校以上の小学校、100万人以上の6年生が本日一斉に調査に取り組みます。

調査内容は、国語、算数、児童質問調査です。

児童質問調査は、各自の端末から回答しますので、本校では後日実施します。

まずは、解答用紙に「組」、「出席番号」、「性別」をマークシートで書き入れます。

この方式に慣れてない子供たちは、ここで混乱します。

6年生A「校長先生、これでいいの?」

何人もの子供たちが、マークシートの塗り方が正しいか、確認を求めてきます。

校長「将来、入試などをするときに、こうやって塗ることもあるから慣れておこうね。」

などと声をかけます。

まずは国語です。

漢字を書いたり、語句の知識を問うような基礎的な問題はほとんどありません。

オンライン交流の様子の一部から、内容が適切に伝わっているか、話し方で工夫しているところはどこかなど、「今どき」のシチュエーションで考えさせたり、物語文を読んで心の残ったところとその理由を100字以内に記述したりするなど、思考を要する問題が中心となっています。

45分間、調査に取り組んだ子供たちは、ちょっとげんなりした表情です。

6年生B「記述のところ、全然書けなかった・・・」

6年生C「時間が足りなかったよ。」

6年生D「次、算数?もう、無理なんだけど!」

何とかしてあげたいですが、全国、ほぼ同じタイムスケジュールで動いています。

本校だけサービスするわけにはいきません。

小休憩をはさんだ後、算数の調査が始まります。

こちらも、単純な計算問題などはなく、思考力を問う問題になっています。

桜の開花日の予想など、今の季節に合った問題も出題されていました。

算数終了後は、

6年生E「結構、簡単だったかな。」

6年生F「国語の方が大変だった。文章を考えなきゃならなかったし。」

といった強気な発言をする子が目立ちました。

6年生G「私は、(調査時間45分間のうち)35分も余っちゃった。」

と豪語する子も。

ただし、全員疲れた表情なのは共通です。

今日は6時間授業。6年生の試練は続きます。【校長】

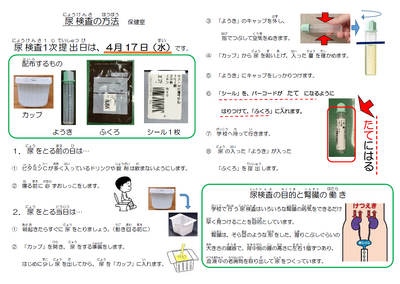

朝から保健室はてんやわんや

学校保健安全法施行規則では、「健康診断は、毎学年、6月30日までに行うものとする。」との定めがあります。

法律の定めということもありますが、進級、入学した子供たちの健康状況を把握することは学校運営上とても大切なことです。

そこで、年度当初は様々な健康診断や検査が行われます。

今日は、尿検査の提出日です。

朝の8:45までに保健室に提出するよう、養護教諭から指示が出ていますので、各教室で担任が声をかけて児童から回収します。

子供たちには、事前にこのような尿検査の説明用紙が配布されています。

1年生にとっては、小学校で初めての尿検査になります。

朝のうちに回収できました。

ちょっと、からかいたくなります。

校長「ちゃんと、おしっこ、出ましたか~?」

1年生たち「は~い!」

校長「おうちの人に手伝ってもらった人?」

多くの子の手が挙がります。

1年生A「だって、一人じゃできないもん。」

保護者の皆様、ありがとうございます。

校長「ほんとは、おねしょしちゃった人?」

1年生B「そんなはずないでしょ!」

怒られてしまいました。

各担任は、未提出者を確認のうえ、保健室前の学年ごとのカゴに提出します。

全員忘れずに提出できた学級もいくつかありましたが、忘れてしまった子がいた学級もあります。

再提出日は明日になりますので、忘れずに提出できるようにしてください。

ふと、保健室内を見ると、聴力検査実施日に欠席した児童が検査を受けていました。

体育でケガをした子も保健室で手当てを受けていました。

養護教諭は、猫の手も借りたい状況になっています。

これからも、様々な検査等で、保護者の皆様のご協力をお願いすることになりますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

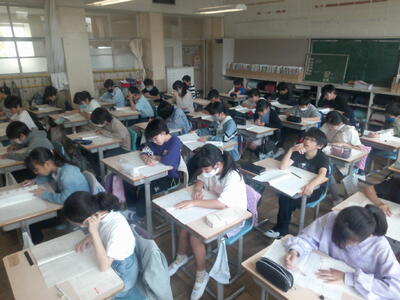

【子供たちがつくる学校プロジェクト】盛り上がりました!1年生を迎える会

今朝は、新しい仲間、1年生を迎える会が行われました。

会場は体育館。

エスコート役は5年生です。

そのため、5年生たちは、登校した1年生たちを教室に迎えに行きます。

今回は、新年度が始まって日が浅いので、昨年度の代表委員、集会委員が中心になって企画・運営を行います。

気合の入る進行役の子供たちです。

1年生入場です。

花のアーチ担当は4年生です。

5年生としっかり手をつないで入場してくる1年生たちです。

最初は、2年生の「はじめの言葉」です。

呼びかけの形式で1年生を歓迎します。

2年生A「わたしたち2年生は」

2年生B「みなさんと会えるのを」

2年生C「とても楽しみにしていました」

とても元気な声で1年生に話しかけています。全員で声をそろえて言うところもあります。

2年生D「給食も、と~ってもおいしいよ」

2年生E「今日から、休み時間も校庭で遊べるよ」

2年生F「いっぱい遊ぼうね」

2年生G「校庭で待ってるよ!」

など、魅力的な学校紹介もします。

2年生H「これから、1年生を迎える会を始めます!」

高らかに開会宣言です。

校長の話です。

2~6年生、教職員が1年生の入学を心から歓迎していること、潤徳小は「子供たちがつくる学校プロジェクト」で、よりよい学校をつくっていくことを頑張っていることについて話をしました。

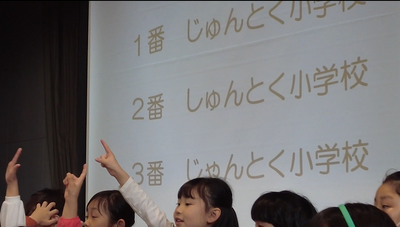

次は、6年生による学校紹介クイズです。

学校に関する問題が出て、3択で答えます。

6年生A「それでは、第1問です。みなさんが通っている学校の名前は何でしょうか。」

1年生向けに簡単なサービス問題です。

1年生からも笑いが起きます。

6年生B「1番 じゅんとく小学校」

6年生C「2番 しゅんとく小学校」

6年生D「3番 じゃんとく小学校」

1番を示す、指を1本立てて、答えを示す1年生たち。

2~5年生も参加しています。

6年生A「正解は、1番の『じゅんとく小学校』です。潤徳小学校で楽しい学校生活を送りましょう。何か分からないことがあったら、6年生がサポートしますね!」

クイズを出しながら、休み時間の過ごし方、廊下の歩き方など、学校生活の約束が分かるような工夫がされています。

6年生E「学校に持ってきてはいけない物は何でしょうか。」

6年生F「1番 教科書」

6年生G「2番 ノート」

6年生H「3番 おもちゃ」

会場や1年生から笑いが起きます。

1年生A「おもちゃを持ってきていいはずないでしょ!(笑)」

6年生E「正解は、おもちゃです。」

分かりきっている答えなのに、正解すると狂喜乱舞する1年生たち。

それを見て、にこにこする上級生たちというほほえましい光景が広がります。

全部簡単な問題なのかというと、そうでもありません。

6年生I「休み時間に遊んではいけない場所はどこでしょう。」

6年生J「1番 体育館」

6年生K「2番 渡り廊下」

6年生L「3番 校舎の裏」

1年生は迷ったうえ、指でサインを出しますが・・・

6年生I「正解は・・・全部、ダメです。」

きょとんとする1年生。

小学校では、ちょっと意地悪なクイズが出ることもあります。

ちなみに、上級生たちはこのパターンに慣れていて、1~3の指を次々出していました。

クイズを10問出したあとは、まとめです。

6年生M「1年生のみなさん、潤徳小のことに詳しくなれましたか。」

6年生N「潤徳小の約束は、みんなが楽しく安全に学校生活を送れるようにするものです。」

6年生O「ルールが分からないことも多いと思いますが、分からないことがあったら、私たち6年生に声をかけてください。」

6年生P「私たち6年生が潤徳小の最高学年として、全校のお手本になりたいと思います。」

6年生らしいまとめに大きな拍手が起こりました。

続いて、集会委員の企画による全校ゲーム、「潤徳小〇×クイズ」です。

例えば、

集会委員A「潤徳小で飼っている鳥の名前は『大福』である。〇か×か。」

といった問題です。

〇と思えば立ち、×だと思えば座ります。

1年生にとってみれば、先輩たちが立つか座るかが大きなヒントとなります。

集会委員B「答えは〇です。」

相変わらず、正解すると全力で喜びを表す1年生たち。

こんな問題も出ます。

集会委員C「潤徳小の校長先生の名前は『さいとう いく子』先生である。〇か×か。」

会場は、爆笑に包まれます。

集会委員D「答えは×です。『さいとう いくお』校長先生です。」

1年生B「知ってるよ。入学式で教えてもらったから。」

えらい!

正解するたび、絶叫する1年生たち。

すごいパワーの1年生たちが入学してきました(笑)

そして、「1年生からの言葉」です。全部の言葉を掲載します。

1年生C「わたしは、潤徳小学校の1年生になりました。」

会場から、拍手が起きます。

1年生D「今日は、お祝いの会を開いてくれて、ありがとうございます。」

1年生全員「ありがとうございます。」

1年生E「わたしは、給食が楽しみです。」

1年生F「わたしは、ひらがなと漢字の勉強を頑張りたいです。」

1年生G「わたしは、広い校庭で遊びたいです。」

1年生H「ぼくは、運動会を頑張りたいです。」

1年生I「分からないことをいろいろ教えてください。」

1年生J「お礼に『さんぽ』を歌います。聞いてください。」

1年生全員「聞いてください!」

一生懸命「さんぽ」を歌って、上級生にお礼をしました。

上級生からは校歌のお返しです。

1年生も、早く校歌を覚えてほしいと思います。

最後は、3年生代表児童による「終わりの言葉」です。

3年生A「1年生のみなさん、1年生を迎える会は楽しめましたか。潤徳小には優しいお兄さんやお姉さんがいっぱいいます。これからも明るく、楽しい学校にしましょう。」

堂々と退場していく1年生たち。

どの子もにこにこ顔で、とても楽しかったようです。

退場曲は「ドラえもん」の主題歌のピアノ伴奏でしたが、特に指示されたわけでもないのに、上級生による大合唱になりました。

上級生にとっても、かわいい1年生を見て、楽しい時間になったようです。

常に笑いと拍手に包まれ、とても心地よい時間になりました。

「笑顔招福」です。

それも、企画・運営をした、旧代表委員・集会委員の力があったからです。

1年生退場後、ステージの上に上がり、全校児童からの大きな感謝の拍手を受けていました。

昨年度の3学期からずっとこの日のために準備を進めてくれていました。

本当にありがとうございました。

1年生も、入学後、学年での練習を続けてきました。

これは、昨日の練習の様子です。

上級生も1年生も一生懸命練習した成果を出すことで行事等が成功します。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一番大事なところです。

昨日、子供たちと雑談していると、こんなことを校長に話す子がいました。

5年生A「いいよなぁ、今年の1年生は。私たちのときなんて、入学しても学校が休みだったもん。」

コロナ禍の影響を受けてきた子供たち。

このように、制限なく1年生を迎えられるようになったことは幸せだと思います。

こうして、1年生を迎える会を終え、ようやく休み時間に校庭デビューできた1年生たち。

広い校庭や遊具を満喫です。

さらに、今日からは、付き添いなく、自分たちだけで下校するようになりました。

日に日に成長していく1年生たち。

もう、完全に潤徳小の仲間です!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会活動スタート!

今日は、5・6年生による委員会活動の第1回目が行われました。

委員会活動は、学校生活がより楽しく、充実したものになるよう学校内の仕事を分担し、自治的に取り組む活動です。

学級で言えば、「当番活動」にあたるものです。

どうしても、委員会活動は常時活動が多くなりがちです。

(例:決められた曜日に花壇に水をやる、トイレットペーパーや石鹼を交換する など)

今年度、本校では、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を教育活動の大きな柱としています。

そこで、この委員会活動にメスを入れ、常時活動だけでなく、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を具現化する組織に成長させたいと考えています。

その中核を担うのが代表委員会です。

たまたま、校長が教室に行くと、5年生の「副委員長」を決めているところでした。

5年生の多くの代表委員が立候補し、こういう学校にしたいということをアピールしていました。

頼もしい限りです。

この後、代表委員会の目標を話し合っていましたが、「潤徳は最強」、「潤徳スマイル」、「去年を越える」など、勇ましい言葉があふれていました。

今年度の潤徳小も面白くなりそうです!

今日は、第1回目ですので、各委員会の組織や目標を決め、仕事の内容や分担の確認をすることが多くなりましたが、今後は、各委員会で、「潤徳小をよりよくする活動」を考え、実践につなげていきたいと思います。

委員会活動終了後、各委員会の委員長が集まりました。

今年度、各委員会の委員長が中心となった、「中央委員会」という、委員会を束ねる組織を立ち上げます。

こちらも「子供たちがつくる学校プロジェクト」に大きく関わる新組織です。

担当教員「君たちは、潤徳小の『幹部』の子供たちです!」

という話がありました。

各委員長の目に炎が見えます。

やる気満々の高学年が、本校をさらに飛躍させてくれることでしょう。【校長】

避難訓練(4月)

今日は、今年度最初の避難訓練が行われました。

今回は、学級での説明もありますので、「予告あり」となります。

特に1年生は、基本的な身の守り方や避難の仕方について担任から細かい説明を受けます。

この学級では、「お(おさない)」「か(かけない)」「し(しゃべらない)」「も(もどらない)」の後に「ち(ちかよらない)」と書いていあります。

校長「へぇ、『ち』があるんだね。」

担任「幼稚園や保育園で『おかしもち』で習っているところがあるみたいです。」

校長「潤徳小には『サクラモチ』がいるんだよ。」

笑いをとるつもりが、1年生たちの反応は今一つ。

入学間もない1年生たちには、まだ、本校キャラクターの認知度は高くないようです(苦笑)

そうこうしている間に地震が起きます。

今日は副校長不在の想定です。

担当教員たちだけで避難誘導を行います。

1年生も「練習どおり」机の下にもぐります。

地震が収まったら、防災頭巾をかぶり、廊下に避難します。

まだ、自由に校庭に出たことのない1年生の避難訓練はここまでです。

2年生以上は新しい学級や専科等の教室から校庭に避難します。

昨年度と違う避難経路になっている子も多いはずですから、しっかりと確認しながら「おかしも」で移動します。

各担任は、学級の人数を確認し、報告します。

このことはとても大事で、特に休み時間に子供たちがばらばらになっているときなどに発災した場合、人数確認が正確にできるかによって、その後の対応が大きく変わってきます。

校長からの話です。

・新しい学年、学級になり、避難経路が変わった子も多いと思うが、落ち着いて避難できていた。

・しかし、能登半島地震は元日に、熊本地震は1学期開始後の4/14、16に発生している。いつ地震が起こるか分からないので、今年度もしっかり訓練に取り組んでほしい。

ここで、ガラッと話題が変わります。

校長「ところで、熊本と言えば、3月末に閉校した山都町立潤徳小学校のことですが、子供たちは、そのまま、隣の学校である山都町立矢部小学校に通うことになるということは、前に説明したと思います。」

校長「実は、4月になったら、山都町立潤徳小学校の校長先生だった池部校長先生が、何と、山都町立矢部小学校の校長先生になられたんです。すごいですね。」

子供たちからは、「あはは」という笑い声と、大きな拍手が起きました。

子供たちなりに安心したということなのでしょう。

また、何らかの形で交流できたらよいと思います。

校舎内から避難した児童は、上履きのまま校庭に避難をしたので、校舎内に入る場合には、上履きの底をタオルで拭います。このタオルは、保護者や地域の皆様から寄贈いただいたものです。今年度も活用させていただきます。【校長】

全校朝会(4月15日)

今朝は、今年度最初の全校朝会がありました。

本校では、全校朝会は原則としてリモートで行います。

校長室から、各教室に向け、生配信を行いました。

まずは、昨年12/2の開校150周年記念式典の際に撮影した航空記念写真のパネルが届いたことを紹介しました。

校長室に飾ります。これまでの航空記念写真も飾られていますので、学校の歴史が分かります。

ここからは、スライドを画面共有して話を進めました。

まずは、先週の振り返りから。

始業式で校歌を歌っているところです。あれから、もう1週間が経ちました。

そして、入学式。

1年生も、緊張したあのときを思い出したことでしょう。

入学式終了後、2年生による「歓迎のセレモニー」が行われたことも動画で紹介しました。

6年生が、入学式の準備などを行ったこと、1年生の朝の支度を手伝ったり、休み時間に遊んだあげたりするなど、自分たちで考えてお世話をしていることを紹介しました。

このように、自分たちで考えて、学校をよりよくしていく「子供たちがつくる学校プロジェクト」に取り組んでいることを1年生向けに説明しました。

日野市では、今年度から「第4次日野市学校教育基本構想」による新たな教育が始まっています。本校だけでなく、日野市全体の学校がこうした独自のプロジェクトに取り組んでいることを説明し、本構想の児童向けリーフレットができたので、自分でやってみたいことや頑張りたいことを書き込むように話をしました。

最後は、本校の児童であれば、絶対覚えていなければならない「校長先生との3つの約束」と「笑顔招福~SMILEFUL 潤徳小~」について、あらためて説明しました。

学校生活の基礎ですから、いつも意識して行動してほしいと願っています。【校長】

令和6年度日野市学力調査

日野市では、5年生を対象とした学力調査を行っています。

4/25までの任意の1日を選び、調査を行います。

今日は、本校の実施日となります。

5年生は、本格的な学力調査を行うのは初めてです。

そこで、朝のうちに5年生の各学級を回って、校長自ら「コツ」を伝授です。(企業秘密)

校長の「喝入れ」を聞いて、緊張感の増す5年生たちです。

調査内容は、国語、算数、学習意識調査となります。

1時間目は、国語です。

いつもの(市販の)テストと違い、問題冊子と解答用紙に分かれています。

説明を繰り返し受けたにもかかわらず、答えを問題用紙に書いてしまい、あわてる子も。

国語の調査終了後に、子供たちに感想を聞いてみると、

5年生A「文章がめっちゃ難しかったなぁ。いつもの(市販の)テストより大変だった。」

5年生B「うーん、最後まで終わらなかったよ・・・。」

と、ちょっと表情の浮かない子たちが多いようです。

続いて、2時間目は算数の調査です。

最近の学力調査は、単に答えを書き込むだけでなく、式や言葉を使って、解き方を文章で書かせる問題が多くなっています。

こうした問題に苦労する子供たちが多く見られます。

算数の調査が終了した子供たちに、同様に感想を聞いてみました。

5年生C「簡単だった。完璧!」

という頼もしい感想を言う子がいる一方、

5年生D「最後の2問は、何を聞いているか全然分からなかったな・・・・国語も難しかったし、最悪だ!」

とこぼす子も。

3時間目以降に各学級で意識調査に取り組みます。

子供たちの様子を見ていたら、回答用紙に記入する欄が136個もあります。

学習習慣、生活習慣が学力と相関関係があることは分かっていますが・・・

細かいことを質問されて、子供たちも少し困惑気味です。

校長室にずらりと並べられた、調査終了後の問題用紙や解答用紙。

厳重に保管のうえ、後日、回収業者に引き渡します。

さて、結果は、どうなりますか・・・【校長】

言葉の準備運動

小学校の教科書は原則として4年に1度、改訂があります。

今年度からは、新たな教科書が使われています。

4年生の教室に行ってみると、国語の「力を合わせてばらばらに」という学習に取り組んでいました。

ある「お題」に対して、頭に浮かんだものを書き、グループでそれぞれ発表したときに、全部ばらばらなものであれば成功という学習です。

例えば、あるグループは、「動物と言えば?」というお題で考えました。

4年生A「サル!」

4年生B「オオカミ!」

4年生C「トラ!」

4年生D「ゾウ!」

校長「おぉ、ばらばらなので成功だね!」

といった具合です。

別のグループは、「甘いものと言えば?」というお題で考えています。

4年生E「いちご!」

4年生F「いちご!」

4年生G「いちご!」

4年生H「いもようかん!」

うーん、失敗です。他の子がどんなことを言うか予想し、別なものを考えて書く、高度なテクニックが必要なようです。

4年生E「だって、いちごしか思いつかなかったんだもん・・・。」

旬ですからね。気持ちは分かります。

5年生の教室に行くと、国語の「名前を使って自己しょうかい」の学習が行われていました。

自分の名前の最初の一文字を使って、自己紹介になるような文作りをする学習です。

文作りができたら、互いに発表して、仲良くなろうというわけです。

クラス替えのあった5年生にはぴったりの学習と言えそうです。

学習を終えた、別の5年生の学級では、教室の後方に作品が掲示されています。

と・・・とんでもなく、犬が好きで

よ・・・ヨークシャーテリアも大好きで

ず・・・図鑑ももちろん持ってます

み・・・みんなが知らない犬種も知ってます

(以下、略)

といった感じです。(本人の許諾を得て掲載しています。)

5年生A「校長先生も考えてみれば?」

確かに。年度初めですから、ちょっと頭をひねってみてもよいかもしれません。

<公式>

さ・・・最高の学校を目指す

い・・・意気込みをもち

と・・・特別な1年になるよう

う・・・うーんと頑張って

い・・・いっぱいの笑顔で

く・・・苦しいことにもめげずに

お・・・「推し」の学校をつくります!

<非公式>

さ・・・酒と肴は控えめに

い・・・意欲も高くダイエット

と・・・糖質にも気を付けなきゃ

う・・・運動もしないとね

い・・・いっぱい食べたい気持ちを抑え

く・・・食いしん坊にならないよう

お・・・おいしいものの誘惑に負けず、頑張ります!

うーん、校長室にこもって、30分も考えてしまいました。

なかなか難しい学習です(苦笑)【校長】

晴れの3日目

昨日とはうってかわって、今日は雲一つない晴天に恵まれました。

朝からうきうきした気分になります。

4/15までは春の交通安全期間中です。

子供たちの登校の様子も気になりましたので、学区域のパトロールに出かけました。

写真は、高幡の交差点を渡る子供たちです。

交通安全協会の方々に見守られながら、横断歩道をきちんと渡っています。

ふれあい橋のところは、子供たちの待ち合わせ場所になっています。

「おはよう~!」などと互いにあいさつをしています。

1年生は、登校するのが3日目。

多くの保護者の方が一緒に登校されているところに出会いました。

朝からありがとうございます。

今朝は、いつにも増して富士山がきれいに見えました。

思わず、富士山に向かって、この1年の子供たちの安全を祈願しました。

登校した1年生たち。

今日も、「校長先生との3つの約束」のうちの「他の人の話を真剣に聞くこと」を守り、担任の話をしっかり聞いています。

2年生以上は、もう本格的な学習に入ります。

真新しいノートに問題を書き写していきます。

初心を忘れず、しっかりと学習に励んでほしいものです。

身体計測も行われます。

新1年生が入ってくると、やっぱり、2年生以上の子たちの体は大きいことに気付かされます。

子供たちの成長のスピードには驚かされます。

そして、子供たちのお楽しみは、何と言っても休み時間。

クラス替えしたところも多いので、新しい友達と一緒に校庭を駆け回っています。

中には、新担任と鬼ごっこをして遊ぶ学級も。

こんなよい天気でも、校庭での遊び方の約束を学んでいない1年生たちは外で遊べません。

でも、大丈夫です。

優しい6年生たちが1年生の教室にやってきて、一緒に遊んでくれます。

今日は、クイズを出したり、昔遊びをしたり、一緒に絵を描いたりと、6年生なりに工夫をした遊びをして休み時間を過ごしました。

早速、だっこして6年生に甘える1年生も見られます。

1年生は、今日もお昼前にコース別に下校です。

校長とハイタッチしながら「さようなら!」と元気に帰っていきました。

2年生以上は、久し振りの給食開始です。

「シャークバーガー」にかぶりつき、大満足の子供たちです。

しばらく午前授業で「慣らし運転」の学校生活になりますが、早く新しい学年、学級に慣れ、楽しく過ごしてほしいと思います。【校長】

嵐の2日目

天気予報が当たってほしくなかったのですが、今日の午前中は、あいにくの強雨、強風の天候となりました。

せっかく、昨日は晴れやかな入学式を終えたばかりの1年生たちですが、早くも厳しい状況となってしまいました。

しかし、もう、幼稚園児、保育園児ではありません。

登下校も含めて、自分のことは自分でできなければならないのが1年生です。

というわけで、何とか校舎にたどり着いた1年生たち。

ちゃんと、昨日の入学式で校長が話していたことを覚えていて、「おはようございます」とあいさつしてくれました。

でも、雨の日は、やらなければならないことがたくさん!

下駄箱も傘立ても場所がよく分かっていない1年生たちにとっては、とてもハードルが高くなっています。

すると、見るに見かねた6年生たちが自発的に声をかけていきます。

6年生A「何組か覚えてる?」

6年生B「傘、貸して。巻いてあげるから。」

6年生C「長靴、どこに入れればいいか知ってる?」

6年生D「自分の教室にどうやって行けばいいか分かる?」

多くの6年生、教員が総出で1年生の世話を行います。

早く登校した上級生の子たちも、1年生優先でじっと待っています。

予定では、6年生は、今日、1年生のお世話の仕方や役割分担を決めて、明日から組織的なお世話を行うことになっていましたが、この状況ですので、次々にお世話を手伝ってくれました。

ふと気付くと、6年生がびしょ濡れになりながら1年生のお迎えをしています。

何と奉仕精神にあふれた6年生たち!

感動ものです。

校門の方には、心配そうに見つめる保護者の方々がたくさんいらっしゃいました。

1年生のわが子を学校まで送ってくださったのでしょう。

ありがたい限りです。

1年生は、教室に行っても、ランドセル等から荷物を出し、ロッカーにしまったりする作業を行わなければなりません。

1つ1つの作業を、説明を聞いて覚えていきます。

教室に全員揃ったところで、学校生活の約束を聞いたり、道具箱などの身の回りの物の使い方の説明を受けたりします。

覚えることがたくさんです。

6年生は、昨日の入学式の片付け作業も行います。

あっという間に最高学年の顔つきになってきました。

1年生だけでなく、他の学年も6年生以外はクラス替えがあったため、新たな担任、新たな友達との生活が始まります。

どの学級もちょっと緊張気味です。

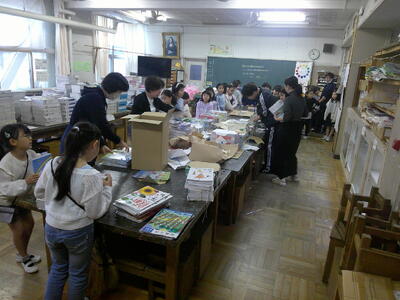

新たな教科書も配布します。

たくさんの教科等がありますから、分担して教室に運んでいきます。

今日は事実上の学校生活の初日ですから、細かく学級の様子を見たかったのですが、中学校の入学式の日なので、校長は三沢中、副校長は日野三中に出かけました。

三沢中の新入生は200名を超えます。

本校の卒業生の顔もたくさん見えました。

来賓紹介の際、新入生に「笑顔で頑張ってください!」と一言、声をかけました。

本校に在籍していた際、「笑顔招福」と繰り返し話をしていましたので、その意図が分かったのでしょう。多くの本校の卒業生が私を見て、ニコッとしてくれました。

充実した中学校生活を送ってほしいものです。

もう、三沢中の生徒になったので、式中の写真を撮ることができず、ちょっと残念。文字だけの紹介ですみません。

中学校の入学式から戻ると、1年生は帰り支度を始めていました。

今日からしばらくの間、コース別下校をすることになります。

雨が降っているので、廊下でコースごとに分かれます。

1年生A「校長先生、さようなら」

1年生B「校長先生、また明日ね!」

つぶらな瞳で、校長に別れのあいさつをしていく1年生たち。

かわいい!早くも目の中に入れても痛くなさそうです。

コース別下校の解散場所まで送っていった担任や専科の教員が学校に戻ってきて、「たくさんの保護者の方が解散場所まで迎えに来てくださっていました。」と私に報告していました。

この激しい雨の中・・・申し訳ございません。

明日からは、しばらく晴れの日が続く予報ですので、通常の登下校ができるようになりそうです。【校長】

令和6年度入学式

始業式が終わった後、すぐに入学式の準備に入ります。

ずいぶん昔のように感じてしまいますが、昨年度の入学式は「コロナモード」で実施されていました。

しかし、今年度は、ようやくほぼ以前の形式で行うことができるようになりました。

そこで、6年生が入学式の受付補助を行います。

名札をつけてあげるのも6年生の仕事。

身を委ねる新1年生たちです。

そして、手をつないで、1年生の教室まで連れていきます。

保護者の方と離れ、不安そうな1年生も手をつながれ、おとなしくついていきます。

一方、2年生も始業式終了後、下校せずに音楽室に集まりました。

入学式終了後の「歓迎のセレモニー」を担当しているのです。

セレモニー内で歌う、校歌などの練習を大きな声で頑張っていました。

入学式が始まりました。

「さんぽ」のピアノ伴奏で、緊張しながら入場してきた1年生たち。

ちゃんと自分の椅子に座って、式に臨むことができています。

校長の話です。

始業式に続き、「校長先生との3つの約束」をする大事な場です。

校長「潤徳小学校の子供は、この3つの約束を必ず守るのです。みなさん、約束できますか?」

1年生たち「はい!」

1年生たちもちゃんと約束を守ってくれそうです。

担任紹介です。

1年間、一緒に生活する担任と初顔合わせです。

入学式終了後、2年生による「歓迎のセレモニー」を行いました。

「やあ!」の歌を元気に歌い、簡単な学校紹介の呼びかけをしました。

それまで、大人の話が続き、ちょっと疲れ気味だった1年生たちも目を輝かせて2年生たちの出し物を見ています。

最後は、2年生が本校の校歌を歌って、お手本を示しました。

1年生の3学期から、秘密練習を繰り返してきた新2年生たち。(詳しくは、こちら)

春休みをはさんでも、ちゃんと忘れていませんでした。

「先輩」として、とても立派な発表でした。

退場するまで、きちんと式に参加することができた1年生たち。

とても立派な態度で、明日からが楽しみになりました。

しかし、どうやら、明日は、強い雨の中でのスタートになりそうです。

さらに、今週は、5日間連続の登校になります。

1年生にとっては、ちょっと厳しい船出になりそうですが、きっと、「雨降って地固まる」ということになるでしょう。

潤徳小の2年生以上の子供たち、教職員全員が新たな仲間たちを歓迎しています!【校長】

令和6年度第1学期始業式

今年度のスタートは、春らしいおだやかな天候の中で迎えることができました。

そして、いつ以来でしょう。桜も満開です!

最近は、「卒業式に満開」ということが続いてきていましたので、久し振りに、いつもの「学校の春」が戻ってきた感じです。

しかし、子供たちには、あまり、桜の花は目に入らないようです。

旧担任等から受け取るクラス分けの紙を見て、大興奮です。

新しい学年、学級のところに整列して、1学期の始業式を開始しました。

最初は、校長からの話です。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」を学校の柱にすること、「校長先生との3つの約束」を今年も守ってほしいことなどを話しました。

続いて、異動者、初任者等の本校に着任した教職員の紹介をしました。

紹介するたびに、自然に拍手が起こったり、「よろしくお願いします」などの声が上がったりします。

春休みをはさみましたが、やっぱり、本校の子供たちは素直でかわいい!

続いて、緊張の担任発表!

発表するたびに該当の学級から大きな歓声が上がります。

代表児童の6年生たちが「今年度の抱負」を発表します。

笑顔で挨拶すること、1年生のお世話を頑張りたいこと、歴史の勉強を頑張ること、たて割り班のリーダーとして下級生を引っ張ることなど、6年生らしい決意が語られました。

校歌を歌い、始業式を終えた後、転入生の紹介を行いました。

4人の新しい仲間を迎え、今年度は全校児童710名でのスタートになります。

最後は、新しい学級ごとに分かれ、担任から明日以降の指示を受けます。

新しい1年の始まり、ワクワクする気持ちでいっぱいになりました。【校長】

教職員は研修漬け!

現在、春季休業期間中です。

本日、新年度準備のため登校した新6年生以外は、まだ春休みを満喫していることでしょう。

しかし、教職員は違います。

1学期、そして、今年度全体の準備をこの期間に行わなければなりません。

分刻みのスケジュールで様々な会議や研修が実施されます。

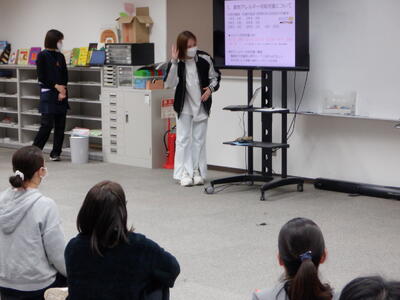

今日の午後は、まず、アレルギー研修が行われました。

1学期がスタートしたら、すぐに給食が始まります。

研修開始にあたり、校長から、アレルギー反応による事故を防ぐ、また、発生した場合、速やかにかつ適切に対応し、子供たちの生命を守れるよう、真剣に研修を受講するように教職員に話をしました。

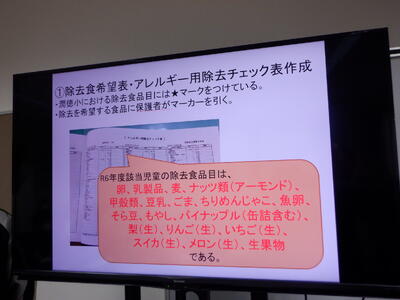

まずは、本校の栄養士から、本校児童のアレルギーの実態等について話がありました。

本校では、給食で、アレルギーの対応が必要な児童が年々増加する傾向にあります。

写真のように、除去食品目も多数にわたっています。

献立を作成する際も、こうしたことを考慮していかなければならないので、大変な作業になります。

続いて、養護教諭から、アレルギー反応があった場合の対応について説明があります。

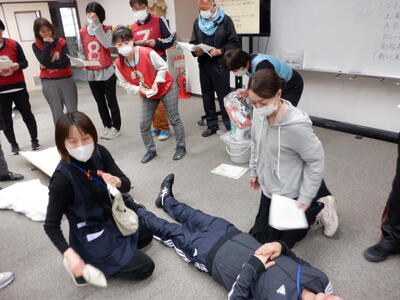

エピペン(医師の治療を受けるまでの間、アナフィラキシー症状の進行を一時的に緩和し、ショックを防ぐための補助治療剤(アドレナリン自己注射薬))を打つ練習もします。

児童の生命がかかりますから、複数体制で、マニュアルに基づいて慎重に処置を行います。

さらに、管理職が不在の場合を想定し、実際にアレルギー反応の中でも特に重篤な状態であるアナフィラキシーになり、エピペンを打つまでのロールプレイをグループごとに行いました。

校長も児童役になりました。

迫真の苦悶の表情の中、無事、エピペンの処置を受けることができました。

新学期が始まりましたら、アレルギーでの配慮が必要な児童の保護者の方との面談を実施しますので、ご協力をお願いいたします。

最後に、嘔吐物があった場合の処理の方法を養護教諭から学びました。

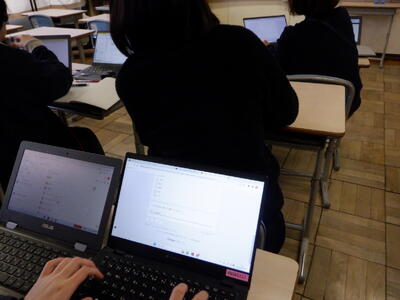

続いて、ICT研修を行いました。

児童が、1台ずつ端末を持つ時代。

指導する教員がICTの知識をもっていないと、活用を図ることができません。

GoogleのClassroom、Meet、Formsなどのよく使う機能や授業支援の「ミライシード」などについて説明を受けます。

本校に異動してきた教員、初任者等は、初めて聞く内容も多いですから、一つ一つ確認しながら話を聞いています。

1回の研修だけでは、全部を理解することは難しいものです。

学年等で協力しながら、日々、研修を積んでいきます。

・・・というわけで、教職員は準備と研修に追われます。

一方で、「働き方改革」も求められる時代ですから、管理職としては、非常に頭の痛いところです。

しかし、万全の準備をして、子供たちを迎えたいと思います。【校長】

令和6年度スタート!・・・の準備

4/8(月)、いよいよ、令和6年度第1学期始業式、入学式が行われ、今年度の教育活動が本格的に始まります。

今日は、新6年生がひと足早く登校し、新年度の準備を教職員と一緒に行いました。

まず、校長の私から、最高学年としての心構えについて話しました。

校長「『子供たちがつくる学校プロジェクト』の中心はみなさんです。6年生は『人の役に立つ喜び』を感じる学年です。1年生から5年生のリーダーとしてしっかり取り組んでください。最高の6年生を目指して頑張りましょう!」

大きくうなずく6年生たちです。

6年生は、仕事分担に基づき、机・いすの調整、新1年生の教室準備、下駄箱や入学式会場の清掃、配布物の準備など、てきぱきと仕事をこなしていました。

一生懸命働く6年生の姿を見て、開校151年目を迎える本校は、今年も「笑顔招福」の年になること間違いなし!と強く感じました。

6年生のみなさん、ありがとう!

新しい1年生、そして、進級してたくましくなった2年生以上の子たちに会えるのが楽しみです。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜グランドフィナーレ 教職員お別れ会編〜

今日は、教職員の今年度最後の出勤日です。

閉校ギリギリまで片付けなどの作業に追われている山都町立潤徳小学校ですが(詳しくは、こちら)、作業等の合間に少し時間をつくっていただいて、両校の教職員同士による最後の「東西コラボ」を実施しました。

校長の私も、「山都潤徳Tシャツ」を着て、正装で臨みます。

片付け等でお忙しい中、山都・潤徳小の多くの教職員の皆様にもお集まりいただきました。

本校教職員から、東西コラボの思い出などを一人ずつ伝えました。

山都・潤徳小の教職員の皆様からも一人ずつお別れのあいさつをいただきました。

両校の教職員が本当に仲良くなったことを実感します。

同時に、淋しさもこみ上げます。

最後は、池部校長先生から、恒例の「こ・ん・に・ち・は~」をいただきました。

両校の教職員も元気に応えます。

山都・潤徳小からいただいた、閉校ののぼりや「友情の旗」などをこれからも大切にし、両校の絆を歴史に残していきます。

山都町立潤徳小学校の関係者の皆様のこれからのご活躍を祈念するとともに、「潤徳小」の名を引き継ぐ本校の教育活動の一層の充実を誓っていまいります。

本日をもちまして、一昨年11月から行ってきました「東西潤徳小学校コラボレーション」(詳しくは、こちら)を終了いたします。

また、開校150周年という記念すべき年度を無事に終えることができました。

皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

校庭の桜もようやく咲きはじめ、4/8の令和6年度始業式・入学式は、満開の桜の下で迎えることができそうです!【校長】

(山都側の「教職員お別れ会」の様子は、こちら)

日野市市制60周年 開校150周年記念卒業式挙行

本日(3月25日)の9時から、本校の体育館で「日野市市制60周年 開校150周年記念卒業式」を執り行いました。

緊張しながら入場してくる卒業生。

卒業への決意が伝わってきます。

卒業証書授与の様子です。

卒業生は、きちんとした態度で証書を受け取っていました。

校長式辞では、日々の「小さな幸せ」を感じることが「宇宙一の幸せ」に結び付くとの趣旨の話がありました。

卒業生による門出の歌は、6年生の年間を通じたテーマである「宇宙一」という言葉に相応しいものでした。

退場していく卒業生。

あふれる涙をこらえきれない姿も見られます。

今日は、あいにくの雨。

門送りは校庭で行えず、体育館内となりましたが、いつもまでも会場内で写真を撮り合うなど名残り惜しそうな卒業生たちでした。

卒業式後、6年生の教室を見回ると、担任による温かいメッセージが教室の黒板に残されていました。

卒業生の皆さん。潤徳小学校で学んだ誇りを胸に、それぞれの新しい生活に進んでほしいと思います。卒業生の活躍を心より祈念いたします。

あとは、卒業式を残すのみ!

今日は、1年生から6年生が登校する最後の日です。

修了式が終わった後の様子を少しお伝えします。

色画用紙を一生懸命切っている1年生たち。

校長「何してるの?」

1年生A「来年の1年生のために、教室の飾りを作ってるの。」

校長「そうだよね~、1年前、教室が飾られていたこと、覚えてる?」

1年生B「うーん、忘れちゃったなぁ。」

でも、一生懸命、準備を進めている1年生たちです。

国語で「お話のさくしゃになろう」の学習を進めてきた2年生。

端末を使って「デジタル絵本」を作った子も多く、最後にデータを共有して、読み合っていました。

2年生の技能も飛躍的に向上しました。

総合的な学習の時間に「バリアフリーについて考えよう」の学習を進めてきた4年生。

今日は、隣の学級に行って、調べたことを発表していました。

ちょっと緊張する中で発表することにより、プレゼンテーション力も向上します。

通知表を担任から受け取る5年生。

いよいよ小学校生活もあと1年。

今年度よかったところを伸ばすのも、課題を改善するのも、残された期間は1年間しかありません。

担任からの評価をしっかりと聞いています。

6年生は、ギリギリまで卒業式練習です。

よりレベルの高い卒業式を目指し、妥協のない練習を行います。

3/25は、最高の門出の日になることでしょう。

3年生では、3学期の後半から、担任が産休に入った学級があります。

他の学級は、最後の日を担任と迎えていますが、この学級はちょっと寂しい思いをしていると考えた校長、超サプライズで、「さようなら」をする直前に、産休中の担任とオンラインで結んでみました。

突然、モニターに担任が映り、びっくりした子供たち。

思わず、モニターの前に駆け寄っていきます。

「東西潤徳小学校コラボレーション」で蓄積してきたオンラインのノウハウがこうした場面でも生かされます。

うれしそうな子供たちの様子を見て、技術の進歩は「笑顔招福」にも結び付くと感じました。

「校長先生、またね~!」

と手を振って帰っていく1年生たち。

次に登校するときは2年生。

黄色い帽子の姿を見るのも見納めになりそうです。

1年生から5年生の保護者等の皆様、今年度も大変お世話になりました。

そして、6年生の保護者等の皆様、一緒に「宇宙一」の卒業式を見届けましょう。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念修了式

本日(3月22日)の朝、オンラインで「日野市市制60周年 開校150周年記念修了式」を開催しました。

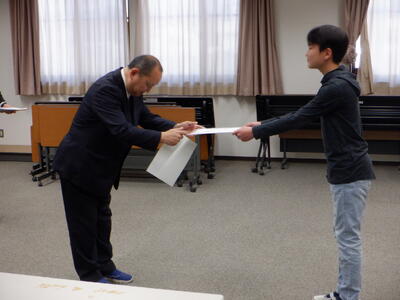

まず、学年の代表児童に修了証を授与しました。

次に、校長先生のお話です。日野市市制60周年、そして開校150周年の記念すべき1年の本校のあゆみを画像と動画で振り返りました。

そして、1年生の学級代表児童によるスピーチです。1年間取り組んだことや成長したことなどを堂々と話しました。

最後は、校歌斉唱です。

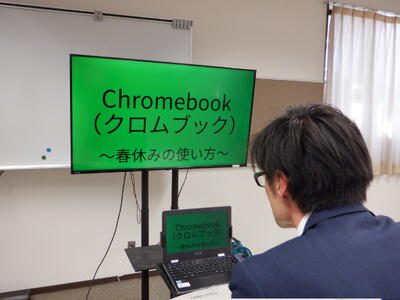

修了式の後、生活指導部の先生から「春休みの過ごし方」について、情報主任の先生から「Chromebookの使い方」についてお話がありました。

また、19日の朝実施した「お別れの会」に参加できなかった今年度で学校を去られる先生方から、児童に挨拶をいただきました。

皆さんにとって、笑顔招福な春休みとなりますよう祈念しています。

1年間、本校の教育活動に温かいご支援とご協力を賜りました全ての皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。

本当に、ありがとうございました。

東西潤徳小学校コラボレーション〜「お別れの会」編〜

今日は、本校も山都町立潤徳小学校も修了式の日です。

両校の子供たち同士が交流できるのも最後の日になります。

そこで、修了式の前にオンラインによる「お別れの会」を開きました。

昨日、6年生が卒業した、山都・潤徳小。在校生は1年生から4年生だけとなりました。

そこで、「お別れの会」は、本校の6年生の代表委員が最後の仕事として、自らすすんで司会をしてくれました。

代表委員A「これから、日野市立潤徳小学校と山都町立潤徳小学校の『お別れの会』を始めます。」

代表委員B「まず、日野市立潤徳小学校の代表児童のあいさつをお願いします。」

本校代表は、集会委員会の委員長、副委員長の6年生の2名です。

集会委員たちは、両校合同の全校児童集会を開催するため、何回もオンライン会議を重ねてきました。(詳しくは、こちら①、こちら②、こちら③、こちら④、こちら⑤)

間違いなく、一番、山都・潤徳小と交流した子たちですので、代表児童として話をすることを依頼したところ、二つ返事で引き受けてくれました。

山都側からは、「友情の旗」が映ったことで、子供たちや教職員の方々から「あ、旗だ!」とか、「おぉ~!」といったどよめきが上がっているのが聞こえます。

スピーチ内容は、集会委員が自分たちだけで考えたものです。大変素晴らしいので、全文ご紹介します。

集会委員A「おはようございます。集会委員会委員長の○○です。私が印象に残っているのは、東西潤徳小コラボの集会です。特に忘れられないのは、ビンゴ大会です。同点になったことは運命だなと感じました。それと、校長室でリモートの打合せをしたことです。この1年間、たくさんの交流ができて、とても楽しかったです。山都町立潤徳小学校のみなさん、本当にありがとうございました。」

集会委員B「そして、潤徳の名は永遠に不滅です!山都・潤徳小のみなさんの思いは、私たちが永遠に引き継いでいきます!」(「友情の旗」を大きく振る)

集会委員A「山都町立潤徳小学校で過ごした日々を忘れずに、矢部小学校でも頑張ってください!」

山都側から拍手が聞こえます。

続いて、山都・潤徳小からの代表児童のあいさつがありました。

本校4年生の児童と一緒に算数の授業をしたこと(詳しくは、こちら)、私と本校教員3名が山都・潤徳小の閉校記念式典に参加し、一緒に給食を食べて交流したこと(詳しくは、こちら)などの思い出が語られました。やはり、直接交流の印象が強いようです。

ここで、再び、代表委員が登場。

代表委員A「ここで、『お別れの会』は終わり・・・ですが、最後と言えば、やっぱり『アレ』ですよねぇ!」

代表委員AB「池部校長先生、お願いしま~す!」

百戦錬磨の代表委員たち、最後まで、アドリブの進行が冴えわたります。

この1年半弱の間に、池部校長先生と何百回も繰り返されてきた「こ・ん・に・ち・は~!」のあいさつ。

「さようなら」ではなく、やはり、「こ・ん・に・ち・は~!」が両校の締めにはふさわしいのです。

本校の全学級、そして、山都・潤徳小から、池部校長先生の発声に合わせ、渾身の「こ・ん・に・ち・は~!」が聞こえてきます。

そして、山都・潤徳小が退室するまで、大きく手を振り続けました。

日本全国、修了式を迎えている学校は多くあると思いますが、こうした「お別れの会」をしているのは、両潤徳小だけでしょう。

最初は、「日本唯一、最先端の取組」を目指し、意気込んで取り組みました。

確かにそのとおりなのですが、こうして、最後を迎えると、残った印象は「日常化」ということでした。

子供たちにとって、両校がつながることは当たり前で、もう、普段の出来事になりました。

「日本唯一、最先端の取組」なのですが、いつもどおりの取組。

このコラボの最大の成果は、こういうことなのでしょう。

潤徳の名を引き継ぐことも、日野・潤徳小の子供たちにとっては当然のこと。

両校の絆は、ずっと子供たちの心に残り続けることでしょう。

山都・潤徳小の皆様、今まで、本当にありがとうございました。【校長】

(山都側から見た、最後のお別れの様子は、こちら)

【子供たちがつくる学校プロジェクト】年度末お楽しみ会

1~5年生は、明日の修了式が、6年生は25日の卒業式が最終登校日になります。

クラス替えや卒業が目前に迫り、最後のお楽しみ会が行われる学級・学年が多くありました。

「ばくだんゲーム」で盛り上がる1年生たち。

この1年間で、たくさんの楽しい遊びを覚えました。

2年生も、校庭でドッジボールをする学級あり、各自の端末で「kahoot!」を使って友達クイズをしている学級ありと様々な楽しみ方をしていました。

4年生は校庭で「こおり鬼」をしている学級がありましたが・・・

今日は、強風が吹いていて寒い!

文字どおり、「氷」になってしまいそうな寒さでしたが、4年生たちは元気に校庭を駆け回っていました。

そして、6年生。

本校で過ごす時間もあとわずかになったことから、各学級で最後のお楽しみ会を計画しています。

最後は、学年合同のお楽しみ会も行われ、1年生のときを思い出し、「玉入れ」などに興じていました。

「お楽しみ会」を成功させるには、学級・学年の仲がよいことはもちろんのこと、企画・進行がしっかりしていることが大事です。

どの学級・学年も楽しそうに過ごしていました。

これは、事前の準備がしっかりしている証拠です。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の基本とも言えるのがお楽しみ会です。

こうした活動を通しながら、自主的に取り組む意欲を高めてほしいと思います。【校長】

卒業式予行

今日は、1~4年生は給食なしの午前授業で下校しましたが、5・6年生は給食をとった後、体育館で卒業式の予行を行いました。

5年生が「威風堂々」を生演奏する中、おごそかに6年生が入場してきます。

式の最初に国歌を斉唱します。

5年生と6年生が一緒に歌うのは今日だけです。

当日は、保護者や来賓の皆様にも歌っていただくことになります。

この後は、証書授与となりますが、校長自身が壇上で証書を渡しているため、写真が撮れませんでした。

当日をお楽しみに。

呼びかけ、歌の場面です。

視線の先には5年生たちがいます。

在校生に卒業生の偉大さを伝える大事な機会です。

5年生には、1年後の自分の姿を想像して式に参加するように話をしていますので、集中して予行に臨んでいました。

5年生の「カノン」の生演奏の中を退場していく6年生たち。

いよいよ、本番は3/25に迫ってきました。

ここからは、気持ちを高め、「宇宙一」の卒業式を目指して頑張ってほしいものです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】おにいさん、おねえさんデビュー!3

今日は、保育園の年長児が本校に来て「小学校体験」をする3回目、最終日です。

2時間目に「むこうじま保育園」の年長の子たちが来てくれました。

お世話担当は1年2組の子供たちです。

1年生A「あぁ、ドキドキする!」

などと言いながら、お迎えです。

まずは、迷子にならないよう、手をつないで、座席まで誘導です。

最初は、一緒に「にじ」の歌を歌います。

年長の子たちも、大きな声で歌っていました。

続いては、何とびっくり、「ランドセル体験」です!

写真でランドセルを背負っているのは、1年生ではありません。

年長の子たちです。

このコーナーの発案者は1年生です。

1年生B「入学する前にランドセルのことを知ってもらいたかったから。」

とのこと。

年長の子たちもまさかの展開にびっくりしながらも、とてもうれしそうです。

マスク袋やコース別リボンなど、1年生グッズの説明付きです。

年長児たちも「先輩」の言うことをしっかり聞いています。

続いて、「絵しりとり」です。

しりとりになるように、絵を交互に描いていきます。絵が難しい場合は、言葉を書いてしりとりを続けていきます。

次は、本の紹介です。

1年生は自分の好きな本を持ってきて、ペアの年長の子に読み聞かせをしていました。

本の紹介が終わると、昔遊びです。

けん玉、こま、折り紙、あやとりなど、ペアで相談しながら遊びを選びます。

年長の子たちは、とても手先が器用で、1年生と一緒に仲良く遊ぶことができました。

最後は、いつものとおり、校長の私が割って入ります。

校長「潤徳小に来る子もたくさんいるようなので、入学式で待っていますね!ところで、私は誰でしょう?」

定番の反応が来ると思いきや、

年長児たち「校長先生!」

と一発回答。

ちょっと、校長の楽しみが奪われてしまいましたが、賢い年長さんたちで、入学式がとても楽しみになりました。

校庭に出ると、「たんけん」と言って、手をつなぎながら学校を案内し、お別れをしました。

4つの保育園との交流が終わりましたが、迎える学級の個性が出ていて、とても内容の濃いものになりました。

自分たちで、どうすれば年長の子たちが喜ぶか考えてプログラムを決めてきた1年生たち。

4月になったら、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を新しい1年生にも教えてあげてほしいと思います。【校長】

今までありがとうございました

今朝、新聞、都教委のホームページ等で、東京都公立学校教員の異動に関する発表がありました。

これを受け、本校では、臨時の全校朝会をリモートで行い、今年度で本校を去られる教職員に対する「お別れの会」を開催しました。

まずは、校長から、教職員の退職、異動等の状況について発表します。

昨年度もそうでしたが、校長として、とてもイヤな時間になります。

リモートなので、直接の反応は分かりませんが、画面越しに動揺している学級があることが伝わってきます。

中には、都合により「お別れの会」に参加できない教職員もいます。

そこで、これまで、「東西潤徳小学校コラボレーション」で培ってきたノウハウを生かし、オンラインの生中継でお別れのあいさつをいただきました。

画面越しでも、教室から手を振っている様子が伝わったようで、手を振り返していただきました。

お別れのあいさつをいただいている間に、ちょっと教室の様子をのぞいてみました。

担任が異動することが発表された学級では、画面に担任が映ると悲鳴が上がっていました。

異動は教職員の宿命なのですが、胸が詰まる思いがします。

ご都合で、全員からお別れのあいさつをいただくことはできませんでしたが、今日、あいさつをいただいた教職員からは、画面越しに子供たちと手を振り合ってお別れをしました。

本校の学校キャッチフレーズである「笑顔招福」らしく、最高のスマイルでのお別れとなりました。

とは言っても、年度末までは、あと数日あります。

子供たちへの別れを惜しみつつ、最後まで、本校の子供たちへの愛情を注いでほしいと思います。

これまでお世話になった教職員の皆様の次のステージでの活躍を祈念しております。

今まで、本当にありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】おにいさん、おねえさんデビュー!2

今日は、保育園の年長児が本校に来て「小学校体験」をする2回目の日です。

2時間目に「あらい保育園」の年長の子たちが来てくれました。

お世話担当は1年1組の子供たちです。

まずは、顔合わせ。

「あらい保育園」の子たちもしっかりしています。

迎える1年生たちもちょっと緊張気味です。

1年生も、ちゃんと司会を立てて、計画に沿った進行をします。

年長児たちを座席に誘導したら、交流開始です。

まずは、「がっこうビンゴ」です。

1年1組の中にある様々な物を見付け、見付かったら丸を付けます。

丸が揃ったらビンゴになる遊びです。

「上履き」、「時計」、「黒板」など、見付けやすいものがある一方、「フック」、「Chromebook」など、見付けにくい物もあります。特に「Chromebook」は、充電保管庫の中にしまってありますから、ちょっと難しいような・・・。

続いて、「はるかぜのたいこ」の絵本の読み聞かせをしました。

この「はるかぜのたいこ」を選んだのは、1組の図書係の子供たち。長すぎず、難しすぎず、春らしい絵本を図書室で探して選んできたとのことです。

1年生ですが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の趣旨をちゃんと分かっています。

その後は、「よつかど」で遊びます。

年長児とペアになって遊んでいますが、とても楽しそうです。

勝ち残ったペアは、互いに手をぎゅっと握って、真剣そのものです。

最後まで、自分たちで進行して、ちゃんと年長児たちのお世話ができた1年生たち。

担任によると、司会の原稿や遊びの説明など、ほとんど担任が介入することなく、1年生自身で考えたとのことです。

この1年間の成長を感じることができました。

最後は、校長の話です。

校長「4月から、潤徳小に来てくれるのを待っていますよ!ところで、私は誰でしょう?」

年長児A「知らない!」

年長児B「園長先生!」

今日も定番の反応を聞けて、元気が出ます(笑)

校長「じゃあ、1年生のみんな、誰だか教えてあげて。」

1年生たち「校長先生!」

ここでも、1年間の成長を感じます。【校長】

玉を入れて、はらって・・・

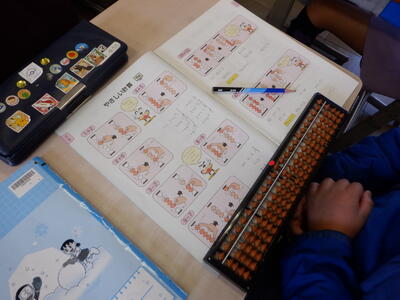

3・4年生は、算数で「そろばん」を学習します。

今日と明日は、東京都珠算教育団体連合会の方においでいただき、3年生を対象としたそろばんの授業が行われます。

そろばんを使うことが初めての子も多いので、講師の先生は大きなそろばんを準備してくださっています。

これを見ながら、どの玉を動かしていくか確認します。

まずは、御破算から。

御破算とは、そろばんの盤面をゼロクリアする操作のことです。

具体的には、すべての5だまと1だまを梁から離れている状態にすることになります。

そろばん独特の音が教室に響きます。

その後、「8」、「45」などの数字を置く練習をします。

使う指が決まっていますから、ちょっと戸惑っている子もいます。

基本的にはテキストに従って、進んでいきます。

3年生A「あ、2+1だって。簡単だ!」

1年生の問題ですから、暗算でできるものも多いですが、ここで、基本的な玉の動かし方をマスターします。

明日は、くり上がりやくり下がりのある計算も入ってくるのではないかと思います。

「簡単です!」と言っている3年生たち。ついてこられるかなぁ・・・。【校長】

卒業式に向けて・・・+α

3/25の卒業式まであとわずか。

関係する5・6年生の練習も本格化しています。

1 5年生

今日の1時間目には、5年生の単独練習が行われました。

規模の大きな本校は、卒業式当日、卒業生と保護者等の皆様が参列するだけで、会場の体育館がいっぱいになってしまいます。

そのため、5年生は、3/19の予行には参加しますが、卒業式当日には参加できません。

5年生の大きな役割は、卒業生の入退場時にピアノとリコーダーの演奏をすることです。

予行は「生演奏」で、当日は録音した演奏を流します。

今日は、そのレコーディングです。

失敗は許されませんから、最終練習に熱が入ります。

入場曲は「威風堂々」です。

録音は一発録り。「THE FIRST TAKE」です。体育館はスタジオと化し、緊張感と静寂に包まれます。

素晴らしい演奏で、ミスなく録音終了!

5年生、頑張りました。

と思ったら、今度は、退場曲「カノン」の最終練習と録音です。

卒業生を支える5年生たち。

こうして、最高学年に向けた準備を進めていきます。

2 6年生

そして、5・6時間目は、6年生の単独練習が行われました。

今日は、3回目の卒業式練習。

集中力も高まってきています。

特に、今日の練習では、呼びかけと歌に多くの時間が割かれました。

でも、あまり紹介しすぎると、当日の楽しみが薄れてしまうので・・・

公開は、このくらいにさせてください。

3 ???

この卒業式練習の合間の3時間目に1年生が体育館に集まっています。

どうやら、4/8の入学式に関することのようですが・・・

「子供たちがつくる学校プロジェクト」進行中の本校は、「極秘事項」が多くなり、何をしているのかは現段階では明かせません。

体育館から退場してきた1年生たちに校長が熱く語りかけていますが・・・

これも、ナイショです。

新年度のオープニングは、ドキドキワクワクなものになりそうです!

卒業と言えば、今日は、「東西潤徳小学校コラボレーション~グランドフィナーレ編~」の最終日。

こちらの「卒業」も迫っており、新しい年度への期待とお別れの淋しさが交錯する複雑な雰囲気が校内に漂っています。【校長】

(この「東西潤徳小学校コラボレーション~グランドフィナーレ編~」の影響もあってか、ほのぼのとした交流も行われています。詳しくは、こちら)

代替わりのたて割り班活動

今日の昼休みの時間は、今年度最後のたて割り班活動が行われました。

これまでと大きく違うのは、計画、進行を5年生が中心になって行うことです。

6年生からバトンを引き継ぎました。

今まで、5年生にお迎えに来てもらい、手をつないで活動場所まで連れていってもらっていた1年生たちも、今日は、自分だけで活動場所に集合します。

緊張して進行している5年生を6年生が最後方で見守る形になります。

校長「5年生が進行で詰まったら、ツッコんでもいいんだよ。」

6年生A「了解です!」

6年生にとっても、5年生の進行が気になるようです。

新しいゲームも開発しています。

写真は、「文字数しりとり」ですが・・・

6年生B「ちょっと、ルールが難しいかな。やる気は認めるけど。」

ここでも、先輩として、5年生のことをハラハラしながらも温かく見守っています。

教室でも校庭でも、楽しく遊ぶことができました。

大事なのは、終了後の振り返りです。

今日は、必ず6年生が感想を言うようになっています。

6年生C「みんなをまとめるのは大変だと思うけど、頑張ってください。」

6年生D「今日の遊びはとてもおもしろかったので、これなら安心して任せられると思いました。」

順調に5年生への代替わりが進んでいるようです。【校長】

ありがとう、6年生!

小学校生活のファイナルカウントダウンの時期になった6年生。

巣立つ前に、「愛する潤徳小」のために何ができるか考えて行動しています。