文字

背景

行間

日誌

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)18

体験活動が終わり、お昼ごはんです。

行動班ごとに場所を決めて食べます。

馬を見ながら、のんびりランチです。

5年生A「おかわりないの?」

宿舎では、ごはんや味噌汁はおかわり自由だったので、お弁当だと物足りない子もいるようです。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)17

滝沢牧場内で、各種の体験をします。

餌やり体験です。ヤギ、羊、豚に餌をあげます。

ちょっとおっかなびっくり、餌をあげている子供たちです。

乗馬体験です。乗ってみると、結構揺れます。

終わったあとは、乗せてくれた馬に優しく声をかけていました。

牛の心音を聞き、乳搾りを体験します。

思った以上に乳が出て、子供たちもびっくりです。

日射しもあり、少し気温が上がってきました。

ソフトクリームは絶品です。

子供たちの楽しみにしていたおみやげタイムです。

何を買っていこうかなぁ…【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)16

滝沢牧場に着きました。

はじめに、命の話を伺います。

牛には寿命がないそうです。

どこかの段階で、人に殺されてしまうのです。

人の健康を守るために牛は牛乳やお肉を提供する仕事をしているので、大切にいただいてほしいとの話がありました。

子供たちも神妙に聞いていました。

天気もよくなり、のんびりした時間が流れています。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)15

出発準備に入ります。

忘れ物のないように荷造りをして…

清掃もしっかり行います。

閉校式で2日間お世話になった宿舎の皆様にお礼の気持ちを伝えます。

よい天気になってきました。楽しい1日になりそうです。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)14

食事係が手際よく準備をして、予定時刻どおり朝食開始です。

みんなで声を合わせて「いただきます」!

今日の朝食メニュー、和洋折衷です。

エネルギーをチャージして、2日目も頑張ります!【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)13

宿舎の外に出て、朝の会です。外は薄曇りで少し青空ものぞく、まずまずの天気です。

ラジオ体操で心身ともリフレッシュ!

宿舎の周りを散策です。

昨日、ハイキングに行けなかったので、少し高原の気分を味わいます。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)12

おはようございます。

移動教室2日目朝です。

今朝の気温は9℃。高原の気候です。

しかし、湿度が高いせいか、あまり寒さは感じません。

早速、布団の片付けなどを始めます。

保健係が、班全員の健康カードを提出します。

ちょっと眠そうな子はいますが、みんな元気です。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)11

消灯5分前を過ぎても、隙を見て遊び続ける子供たちですが…

百戦錬磨の引率教員の一斉夜回りのチームプレーに次々「鎮圧」されていきます。

明日の朝も早いです。

おやすみなさい!【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)10

八ヶ岳の神聖な夜を彩るキャンプファイヤーが始まりました。

五穀豊穣、家内安全、恋愛成就を司る八ヶ岳の神と精霊たちが厳かに入場します。(注:決して校長と5年生ではありません)

万能の火の神は、精霊たちに、情熱の火、絆の火、協力の火、青春の火を分け与えます。

精霊たちが点火し、キャンプファイアーが燃え上がります。

と思ったら、雨上がりで湿気が多いせいもあり、すぐに下火に…

引率教員たちは、燃材や灯油を入れ、火を絶やさないように大慌てでしたが、子供たちは、そんなことはお構いなしにクイズやダンスで大盛り上がり。

楽しい夜になりました。

それにしても、絆や協力が消えなくてよかった…【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)9

食事係が夕食の準備を進めます。

子供たちの好きなメニューです。

みんな揃って「いただきます」です。

1日楽しく過ごしておなかも空いたようです。おかわりする子もたくさん見られました。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)8

お風呂タイムです!

入浴係を先頭に順番を待ちます。

家と違い、短時間で済ませなければなりません。団体行動です。

お風呂上がりは、今回初挑戦の双方向通信で感想の報告です。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)7

雨天の行程で、少し早めに宿舎に着いたので、子供たちは思い思いに過ごしています。

カードゲームやおしゃべりなど、子供たちにとって、一番楽しい時間かもしれません。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)6

雨天時の行程どおりの時刻に宿舎の清里山荘に到着しました。

開校式で支配人の方からごあいさつをいただき、子供たちも「よろしくお願いします」と元気に返します。

早速、各係の打合せが始まり、生活班を基本として、自分たちだけで身の回りのことを行う準備をします。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)5

南牧村農村文化情報交流館にやってきました。

ここには展望台があるので登りますが…

残念ながら一面のもやの中です。

プラネタリウムを見て学習です。

当然ながら、プラネタリウム上映の様子は真っ暗でお伝えできません。。。

このあとは宿舎に向かいます。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)4

まず、野菜を切ります。慣れない包丁ですが、慎重に作業します。

小麦粉に水を混ぜ、よくこねます。球状にしたあと、麺棒で延ばします。

同じ太さになるように包丁で切ります。

自分たちで作ったほうとうの味は格別なようです。

校長の私も、あまりのおいしさにおかわりです!

外は雨が降り出してきました。これから、雨天コースで行動します。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)3

予定より遅れましたが、高根クラインガルテンに着きました。

雨は降っておらず、八ヶ岳の稜線もうっすら見えています。

係の方のお話を伺って、これからほうとう作りに入ります。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)2

コロナ禍では封印されていたバスレクが復活です。

しりとりやクイズなどを楽しんでいますが、あまりのハイテンションに1日元気がもつか心配になります…

雨や故障車による渋滞などで、休憩場所の境川PAに着きましたが、およそ45分遅れになります。

この後の行程に少し影響が出そうです。

山梨県に入ると雨が止んで、曇り空になっています。

このまま天気が崩れないとよいのですが…【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)1

今日から2日間、5年生が八ヶ岳移動教室に出かけます。

スタートはあいにくの雨。

出発式は多目的室で行いました。

正面から見ると、ちょっと眠そうな子供たち。

かなり早く起きた子もいるようです。

朝早くから、たくさんの保護者等の皆様にお見送りいただきました。

ありがとうございます。

行ってまいります。【校長】

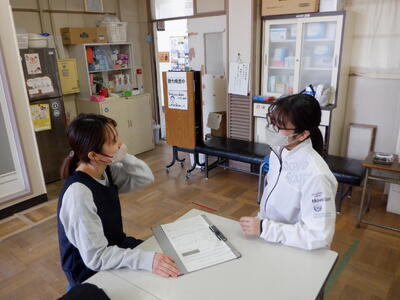

心ここにあらず・・・

いよいよ、来週6/12(月)、13日(火)に日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室に出かける5年生。

保健室で事前検診を受けます。

校長「毎年、残念ながら、この検診で健康状態が悪いと言われて、何人かが移動教室に参加できないんだよねぇ。」

担任「そうですよね・・・。」

校長と担任のわざとらしいヒソヒソ話が耳に入り、サッと顔色が変わる5年生。

校医の先生から「問題なし」と言われて、ほっとする子供たちです。

図工で、「ぼうけん宝島」の作品を作っている5年生。

校長「月曜日からは、海というより山だよねぇ。」

5年生A「校長先生も一緒に行くんでしょ?」

校長「そうだよ。5年生と一緒に行くのが楽しみ!」

5年生B「でも、校長先生が学校からいなくなっちゃって、大丈夫なの?」

校長「そんなこと言わないで、連れていってよ~。」

5年生たち「あはは」

社会科では、野辺山高原の気候について学習しています。

校長「移動教室では、JRの最高地点のところが野辺山高原にあたるんだよね。」

5年生C「写真撮るんでしょ。」

天気がよいと、いい写真になるのですが・・・。

5年生は、理科の学習でメダカを飼育しています。

校長「移動教室に行っている間、メダカの世話、どうするの?おなかがすいて、かわいそうじゃない!」

5年生D「校長先生、えさ、あげておいてよ。」

校長「校長先生も一緒に行くでしょ!」

5年生D「あ、そっか。」

担任「校長先生、今日は、なかなか子供たちが学習に集中しません。。。」

校長「そりゃ、そうだよねぇ。」

月曜日の学校の集合時刻は7時10分。

校長「おうちの人に起こしてもらう子?」

おずおずと手を挙げる5年生たち。

最初から保護者の皆様の多大なるご協力が必要なようです・・・【校長】

弥生時代のくらし

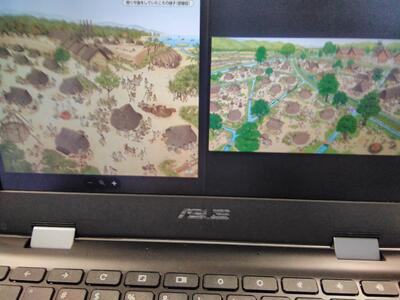

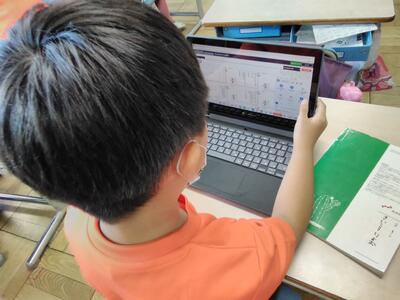

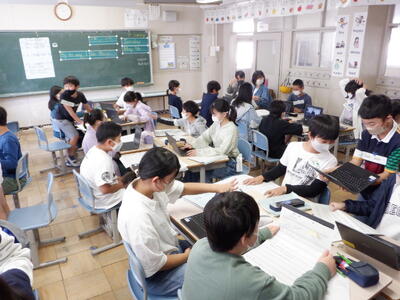

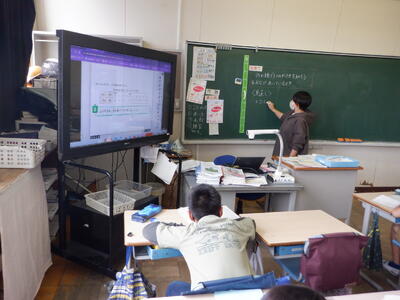

本日(6月9日)、6年生のある教室では、社会「国づくりの歩み」の学習をしていました。本時では、縄文時代のむらから弥生時代のくにへの変遷を捉えてています。

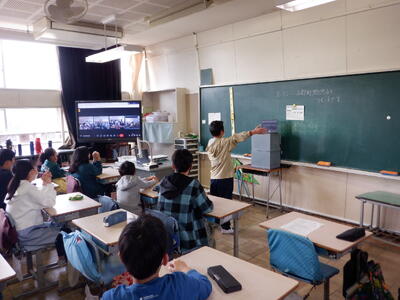

縄文時代の想像図と弥生時代の想像図を比較して、思考を深めます。2つの想像図を大型モニターに映し出すとともに、指導者は一人1台端末(クロームブック)に2つの想像図を配信をし、子供たちがじっくり自分のペースで見られるように工夫しています。

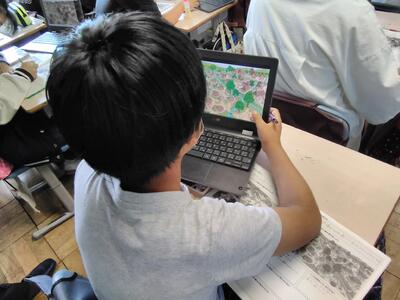

子供たちは、クロームブックに配信されている弥生時代の想像図を拡大するなどして、暮らしの変化を考えていきます。

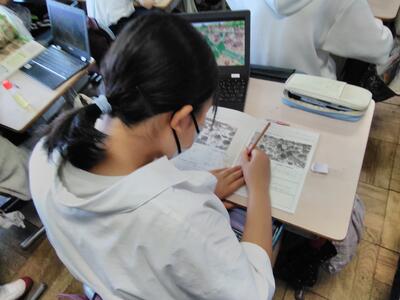

考えたことは、ノートに記述していきます。子供たちは、デジタルとアナログを使い分けて、学習を行います。

個人で思考した後は、学級全体で共有をしていきます。子供たちが発表していく気付きについて、指導者は大型モニターの想像図を拡大しながら丁寧に確認していきます。

子供たちの多くは、環境や人々の生活の変化に着目しているようです。

6年生から始まる歴史の学習。今回は、縄文時代に続く2時間目の授業でした。子供たちは、歴史への興味や関心をもって学習に臨んでいました。

浅川はかせになろう!

4年生は、総合的な学習の時間に「浅川はかせになろう」として、探究活動を行います。

今日は、環境学習サポートグループの「ひの どんぐりクラブ」の皆様にご協力いただき、実際に浅川に出かけて、フィールドワークを行いました。

それぞれ、テーマを設定して調査活動を行います。

こちらは、「植物」グループです。

河川敷の植生などについて、説明を受けています。

こちらは、「鳥」グループです。

双眼鏡などを貸していただきながら、鳥の観察をします。

4年生A「校長先生、トンビがいるよ!」

子供たちも興奮気味です。

「生き物」グループです。

この時期に見られる昆虫などの説明を受けます。

しかし、子供たちの関心は、やはり、生き物の捕獲です。

バッタを捕まえて、Chromebookで写真を撮ります。

校長「キャッチ&リリースだよ!」

などと声をかけます。

「水」グループです。

浅川の水質について調査を行います。

「石」グループです。

様々な大きさ、形、種類などに分類していきます。

3年生のときは、バッタとりなどの活動が中心だった子供たちも、4年生になり、調査を行うことで、身近な浅川を学習の題材として捉えるようになってきています。

「ひの どんぐりクラブ」の皆様、学習へのご協力、ありがとうございました。【校長】

委員会発表集会

本日(6月8日)の朝の時間に、委員会発表集会がオンラインで開催されました。

今回、発表する委員会は、体育委員会、エコ委員会、整美委員会の3つです。

<発表する委員会の子供たちの様子>

<体育委員会>

体育委員会の活動のめあては、「たのしく いろいろなけいけん いつまでもなかよく くまなくかつどう」の頭文字を組み合わせて「たいいく」です。

体育の学習で使用することの多い、体育倉庫、石灰倉庫、ゼッケンなどの片付け方について、説明がありました。

ゼッケンのたたみ方について、丁寧な説明がありました。

<エコ委員会>

エコ委員会は、持続可能な社会の実現に向けて、学校として取り組める活動を行っています。

具体的には、ベルマークやテトラパックの回収などに取り組んでいます。

回収したベルマークで、学校の備品等を購入することができます。

<整美委員会>

整美委員会は、掃除用具入れや黒板消しクリーナの点検、校内の清掃状況を確認するなどの活動を行っています。

掃除用具入れの点検ポイントについて、紹介がありました。

委員会の子供たちは、点検後にコメント書いて清掃状況をお知らせをしています。

このように本校の委員会は、学校生活の充実と向上のために、委員会で対話して決めたことに協力して取り組んでいます。

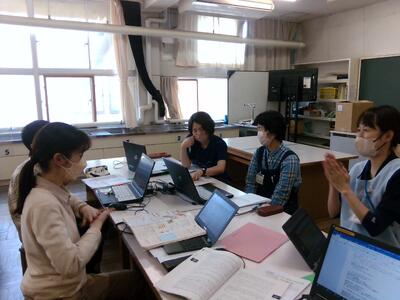

令和5年度 帝京大学の学生による児童観察2

今日は、昨日に引き続き、帝京大学の学生による児童観察が行われました。

今回のグループのみなさんは、昨年度、大学3年生のときに本校で児童観察を行った方々です。(詳しくは、こちら)

大学4年生になって、再び、本校で児童観察を行うわけです。

ということで、本校のことはある程度分かっている中での児童観察ということになります。

早速、校内をいろいろ回って、子供たちの様子などをメモします。

本日来られた学生の方々は、全員教員志望ということです。

これから、教員採用選考試験のシーズンを迎えるということもあって、児童観察でありながら、教員の授業の進め方も気になるようです。

給食は、1年生と一緒にとりました。

昨年度から、本校に来ている学生ということもあり、担任も遠慮なく手伝いをお願いしています。

一緒に給食の配膳や片付けなども行っていました。

1年生は容赦なく関わっていきます。

1年生A「オレは、もう筆算できるんだよ!何かたし算やってみてよ。」

学生もたじたじです。【校長】

5年 総合的な学習の時間 田植え

5年生は、総合的な学習の時間に米作りをしています。

今日は、せせらぎ農園の田んぼをお借りして、田植えを行いました。

前回の種まき同様、「水辺の楽校」の方々、市役所の職員の方々に教えてもらいながら作業に取り組みました。

田んぼの感触に様々な声をあげ、田んぼにいる生き物にも興奮気味に作業に取り組み始めました。

植え方のポイントは、「真上からまっすぐ」を意識して行いました。苗を大事に抱えながら、根の部分をほぐしながら2,3本ずつ取り、ひもの印に沿って植えていきました。

一列目、二列目と作業をこなすうちにどんどん上手になっていきました。

水辺の楽校の方々にも「上手だよ。」とお褒めの言葉をいただきながら、田んぼいっぱいに苗を植えることができました。

次は成長した稲を守るために草取りの作業に取り組みます。

保護者の皆様には、タオルや着替え、サンダル等を準備していただいたり、田植えの様子を気にかけていただいたりとたくさんのご協力をいただき、ありがとうございました。

子供たちの感想

・苗をさす時に赤い線にさすのが難しくて、崩れたけど最後までできて楽しかった。

・田んぼは、ドロドロしていて歩きにくかった。徐々に慣れて歩きやすくなって、気持ちよかった。

・苗をまっすぐ植えることが分かった。鉛筆の持ち方でやったら上手く植えられた。みんなで植えた苗が立

派に育ってほしいと思った。

・田植えは、簡単だと思ったけど、実際にやってみると土がドロドロしていて植えるのが難しかった。1本1

本植えるのが大変だということが分かった。

・いつも当たり前のように食べていたご飯が、こんなに大変な作業してできていることを知り、ご飯のあり

がたみを理解した。これからはもっとご飯を噛みしめてありがたみをもって食べていきたいと思った。

令和5年度 帝京大学の学生による児童観察1

昨年度の11月から12月にかけて、帝京大学教育学部初等教育学科こども教育コースのゼミの3年生の方々が、自らの研究に生かすため、本校で児童観察を行いました。

今年度も、学生の方々の児童観察を受け入れます。

今年度は、大学3年生と4年生で、人数が多くなり、全員で16名になります。

それを3グループに分け、それぞれ2日ずつ、のべ6日間実施します。

今日は、最初のグループの3名が来校しました。

将来は、学校の教員や幼稚園の先生を目指しているとのことです。

かなり緊張気味のスタートです。

児童観察をしながら、熱心にメモをとります。

ちょうど、東京教師養成塾生が教育実習を行っているので、自分の将来像もちょっと重なって見えるようです。

今日は、ちょうど、避難訓練の日。当然ながら、子供たちと一緒に避難します。

休み時間には、子供たちと自然に雑談をします。

教室で飼っているカブトムシの幼虫についてレクチャーを受けます。

午後に大学の講義があるので、今日のグループの学生のみなさんは、3時間目が終わったところで観察が終了しました。

校長「潤徳小の子供たち、どう?」

学生全員「かわいいです!」

これからも児童観察が続きます。【校長】

避難訓練

本日(6月6日)の2時間目に、避難訓練を実施しました。今回は、「家庭科室から火災が発生した」という想定で避難訓練を行いました。

本校では、時間、場面、災害の設定など多様な場面や状況を想定して、年間11回の避難訓練と年間2回の下校訓練を実施しています。災害発生時に適切な行動ができるようにするために、具体的な行動の仕方を、繰り返し学習しています。

子供たちは、集団で避難するときの約束「おかしも」を守り、避難経路や避難場所を確認して、適切に避難することができました。

お・・・おさない

か・・・かけない

し・・・しゃべらない

も・・・もどらない

上履きの底についた汚れをタオルで拭いてから、入室します。このタオルは、保護者や地域の皆様からご寄贈いただいたものです。保護者や地域の皆様には、本校の教育活動にご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

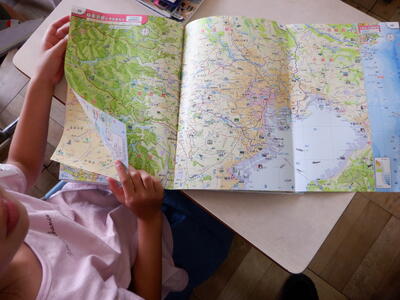

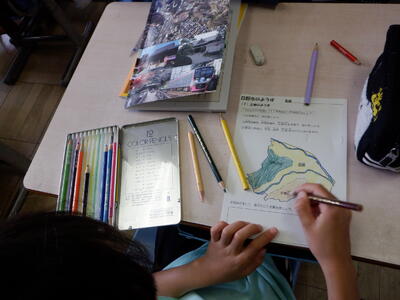

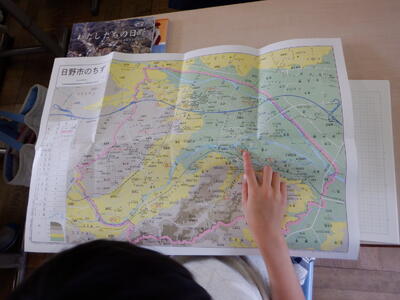

日野市について調べよう!

3年生になり、理科と社会科を新しく学ぶようになった3年生。

社会科では、3年生は日野市のことについて学ぶことが学習の中心になります。

まずは、地図をしっかり読むことができるようになることが大事です。

地図帳を使って、4方位や8方位、距離の測り方などを学んでいます。

縮尺の違う地図を多く扱うことになりますから、地図の見方の基本をしっかり頭に入れることが大事です。

3年生の別の学級では、「日野市の土地の様子」について学習していました。

まず、土地の高さによって、低地、台地、丘陵地、山地に分けられることを学びます。

実際に、日野市の白地図に、土地の高さによって色分けする作業を行います。

担任「潤徳小の土地の高さは何に当てはまるでしょうか。」

3年生A「丘陵地かなぁ。」

校長「高幡山がそばにあるから山地かもしれないねぇ。」

3年生たち「うーん。」

ちょっと迷う子供たちです。

さらに、隣の学級でも、同じように「日野市の土地の様子」について学習していました。

こちらは、日野市の地図で、確認しています。

潤徳小の場所を見付け、「低地」であることを確認しています。

担任「どうして、潤徳小の場所は低地にあるんでしょうね。」

3年生B「浅川がそばにあるから、土地が低くなっているんだと思います。」

担任「そうですね。だから、先週の金曜日のように大雨が降ると、潤徳小には水害の危険があります。大雨を想定した避難訓練の時も、2階から3階に避難するでしょ。」

校長「ということは、1階の校長室にいる校長先生が最初におぼれちゃうのかなぁ。」

3年生たち「あはは」

学校の周りのことは、2年生までの生活科の「町たんけん」で学習していますが、社会科になると、地図で確かめたり、根拠を探したりするなど、深く学習するようになります。

学習を通して、「日野博士」になってほしいものです。【校長】

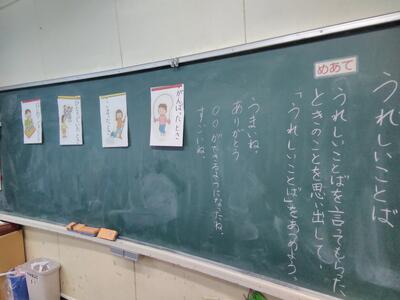

うれしいことば(2年)

本日(6月2日)の2時間目、2年生のある教室では、国語「うれしいことば」の学習をしていました。

子供たちは、一人1台端末(クロームブック)を活用して、「うれしいことば」集めを行っていました。

ローマ字の学習は3年生で行います。2年生の子供たちは、クロームブックの手書き入力機能を活用して、文字入力をしていきます。

担任の指示で、子供たちは、入力したデータ「うれしいことば」を所定の場所に提出をします。

担任は、提出されたデータを子供たちが閲覧できるようにしました。

子供たちは、友達の入力をデータを確認していきます。「てつだうよ」「だいじょうぶ」「どうしたの」「いっしょに やろう」など、すてきな言葉がたくさんありました。中には、「しっぱいは おもいで」という言葉もありました。

その後、集めた言葉を言ってもらったときの気持ちについて、交流をしていました。

この学習を基に、次の時間は「うれしいことば」を使って文章を書くようです。

どんなお話になるか、楽しみです。

日野市市制60周年 開校150周年記念第1回たて割り班活動

今日は、今年度第1回目のたて割り班活動日です。

今年度は「日野市市制60周年 開校150周年記念」の冠がつきますから、たて割り班活動日は開校150周年記念Tシャツの着用推奨日になります。

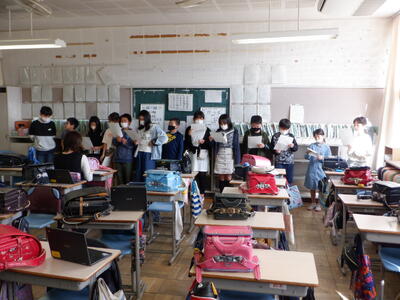

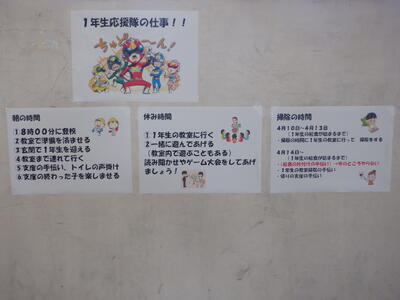

1年生は初めてですから、活動する教室がまだ分かりません。

5年生が教室まで迎えに来て、活動する教室まで誘導します。

迷子にならないよう、しっかり手をつないで案内します。

活動開始です。

各たて割り班の教室では、6年生がリーダーになって、全体の進行を行います。

第1回目ですから、全員が自己紹介をします。

その後は、1年間で遊びたいゲームなどについて話し合いました。

話し合いが終わった班から、遊びを開始です。

これは、お題(例:誕生日順)に合わせて、並び替えをする「整列ゲーム」です。

たまたま、見本を示していた6年生のリーダーが、今日、誕生日だったこともあり、「♪ Happy Birthday to You・・・」と班のメンバーが自然に歌っていました。

「ゴロゴロドカン」です。ボールを回していて、「ストップ」がかかった時にボールを持っていた子は、自分の好きなことを発表しなければなりません。

「何でもバスケット」です。どの子も大好きな遊びです。キャーキャー大声をあげながら、椅子を移動していました。

開校150周年記念Tシャツは、5年生がターコイズ、6年生がミディアムブルーという青系の色になっています。

本校の中心となる「潤徳ブルー」の高学年の子供たちが、1年間、たて割り班を引っ張ります。【校長】

花壇に花を植えました

本日(6月1日)の中休み、栽培委員の児童がプール前の花壇に集まり、植物の苗を植えました。

栽培委員の児童は、移植ごてを手にして、持ち場につきます。

傷がつかないように、優しくポットから苗を取り出しています。

穴を掘って、苗を植えます。

栽培委員担当の先生も、児童と一緒になって花を植えました。

プール脇の花壇が、とても華やかになりました。

これらの美しい花は、近所にお住まいの土方様から寄贈いただいたものです。いつも本当にありがとうございます。大切に世話をしていきます。

自分の限界に挑戦!

今日と明日の予定で、「令和5年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」のうちの実技に関する調査(新体力テスト)が全校で行われます。

校庭では、ソフトボール投げが行われました。

本校で実技を実施する際の最大の特徴は兄弟学年、学級で協力して記録をとることです。

1年生と6年生、2年生と5年生、3年生と4年生が兄弟学年としてペアになります。

6年生が何人も集まって、1年生にソフトボール投げのレクチャーを行ったことで、大きく記録を伸ばす子も見られました。

体育館では、長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳びが行われました。

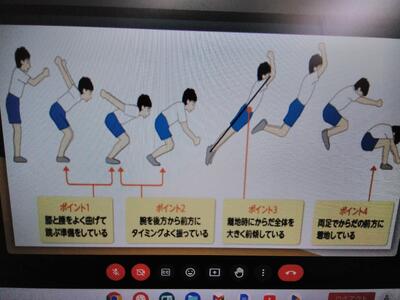

今年度、特に力を入れて練習した立ち幅跳び。大きく腕を振って、ジャンプ!

昨年度の重点だった反復横跳び。去年のこの時期、特訓を繰り返していた6年生が、秘伝のコツを1年生に伝授です。

今日は、新体力テスト、たて割り班活動と、本校が重視する異年齢交流がたくさん行われる大切な日です。

いつもとは違う子供同士が関わることにより、笑顔あふれる1日になってほしいと思います。【校長】

生活科見学(2年)

今日は、2年生が「町たんけん」として、生活科見学に出かけました。

今週の月曜日に予定していたのですが、雨天だったため、今日に延期して実施です。

まずは、校庭で今日のめあてを確認します。

遊びに行くのではありません。自分たちの「まち」について、新たな発見をしてくるのが大事です。

まずは、ふれあい橋を渡って、大木島自然公園に行きます。

1年生のときに、遠足や生活科見学で来ている公園ですが、今日は、あくまで「町たんけん」。

去年のように自然と遊ぶことは最小限にして、気付いたこと、見付けたことをワークシートにまとめていきます。

とは言っても、目ざとい子供たち。

すぐに、気になるものを見付けて、宝物にしています。

次の見学場所に行くときも、周りをよく見て歩きます。

2年生A「ねぇ、先生、リサイクルって、何?」

リサイクルセンターを見付けて、新たな発見をしたようです。

次の見学場所は、川原附公園(リス公園)です。

2年生B「僕、週3回くらい、この公園で遊んでるよ。」

身近な公園でも、学習として来ると、感じ方も違うようです。

最後の見学場所は、万願寺中央公園です。

こちらも昨年度の秋に生活科見学で来ていますが、初夏の公園はその時と雰囲気が違います。

最後の場所ですので、これまで見付けたことを熱心にまとめています。

2年生C「校長先生、私、30個も見付けちゃった!」

ワークシートを見ると、発見したことがびっしり書かれています。

最後はお待ちかねの公園遊びです。

いっぱい遊んで、とても楽しそうでした。

身近な場所も、よく観察すると新たな発見があるものです。

「町たんけん」を通して、自分の住んでいる場所に愛着をもってほしいと思います。【校長】

こころの劇場(6年)

「こころの劇場」は、一般社団法人舞台芸術センターと劇団四季が、日本全国の子供たちに舞台を通じて人が生きていくうえで、最も大切なものを語りかけるプロジェクトです。

昨年度の6年生はコロナ禍ということで、動画での鑑賞でしたが、今回は、八王子市のJ:COMホールに出かけて、実際に観劇します。

本格的なホールを目の前にして、テンションが高まる子供たち。

会場内には、日野市の全ての小学校の6年生が集まっています。

3階席までぎっしりです。

演目は、「ジョン万次郎の夢」です。

劇中の様子をお伝えすることはできないのですが、実在のジョン万次郎が日米の架け橋となり、鎖国下の閉ざされた日本を変えていくミュージカルです。

今回、本校は1階席正面の一番前という「S席」にあたる、素晴らしい場所で観劇することができました。

役者さんの細かい表情まで伝わり、大迫力でした。

6年生A「どうして、こんなにいい席になったの?」

担任「校長先生の運です!」

6年生たち「おぉ~」

校長と座席は何の関係もありませんが、開校150周年の運があったのかもしれません。

観劇後の女子トークにちょっと入ってみました。

校長「ミュージカル、どうだった?」

6年生女子B「踊りがすごかった、感動!」

6年生女子C「歌声が大きくて迫力があった!」

6年生女子D「荒波が1枚の布で表現されていて、すごいと思った。」

校長「すごかったよね。将来、女優さんになろうと思わなかった?」

6年生女子BCD 「それはないです!」

学校に戻ったのは、午後1時過ぎとなり、遅めの昼食となりましたが、子供たちにとって貴重な経験になったようです。

来年2月には「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」が予定されているので、よい刺激になったことでしょう。

保護者の皆様には、お弁当、水筒、記念Tシャツの準備にご協力いただき、ありがとうございました。【校長】

自転車免許取得!

警察の方「自転車は人ですか?車ですか?」

3年生たち「車!」

今日は、3年生対象の自転車教室が開かれました。

大人が自動車を運転するには運転免許証が必要です。

しかし、「軽車両」である自転車には免許がありません。

そこで、「学科」と「実技」の講習をクリアした子に「自転車免許」を交付するのが自転車教室です。

警察官の方から、「自転車安全利用五則」などのお話をいただき、学科のテストを受けます。

テストは10問ですが、「○」をつけるか「×」をつけるか、迷う子もいます。

その場で正解発表と解説が行われます。

3年生A「校長先生、満点だったよ!」

と得意気に話す子も多く見られました。

自転車の交通ルールについて、考えを深める時間になりました。

自転車に安全に乗るためには、学科で知識を得るだけでは足りません。

実技で、技能を身に付ける必要があります。

体育館で仮設コースを作り、様々な障害をクリアしていきます。

学科と実技の厳しい審査をくぐり抜け、受講した全員に無事自転車免許証が交付されました。

3年生には、免許保有者としての自覚をもって、安全に運転してほしいものです。

自転車教室の実施にあたりましては、日野市の防災安全課、日野警察署、日野市地域交通安全活動推進委員の皆様、そして、保護者の皆様のご協力をいただきました。

特に保護者の皆様には、自転車の貸出や実技の際の補助など、たくさんのご協力をいただき、感謝申し上げます。【校長】

第1回学校運営連絡協議会を開催

本日(5月29日)の午前中、本校のランチルームで「第1回学校運営連絡協議会(開校150周年行事実行委員会)」を開催いたしました。学校運営連絡協議会は、開校150周年行事実行委員会を兼ねることから、9名の学校評議員の皆様に加えて、JSP(本校のPTAの新しい組織:Juntoku Support Partners)の「150周年関わり隊」の隊長にもご参会いただきました。

学校評議員の皆様に、令和5年度の経営重点計画についてご説明いたしました。学校評議員の皆様にご承認いただきました「令和5年度 日野市立潤徳小学校経営重点計画」は、このホームページのメニュー「学校評価」に後ほど掲載いたします。ご覧いただければ幸いです。

JSPの代表者からは、JSP設立の経緯や活動内容についてパンフレットを基にご説明いただきました。さらに、JSPの150周年関わり隊の隊長から、活動の進捗状況についてご報告いただきました。

本日ご参会いただきました皆様には、本校の学校経営に関わる貴重なご意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。

日野市市制60周年 開校150周年記念遠足(3年)

今日は、3年生の遠足の日です。

「日野市市制60周年 開校150周年記念」にふさわしく、本校としては新規の場所である、「片倉城跡公園・つどいの森公園」に出かけました。

電車の中では、隣の市の八王子市の眺めに興味津々です。

公園に到着しました。

彫刻が各所にあり、アートな雰囲気です。

公園内はグループ行動です。

最初に、行動するときの約束を確認します。

水車小屋、咲いている花、鳥の鳴き声などか書かれたチェックシートを見ながらグループ行動をします。

チェックポイントの水車小屋です。

鳴いている鳥はいるかな・・・?

途中、分かれ道のところなどには、引率教員が立ち、チェックシートに押印します。

校長も、チェックポイントの1つを担当です。

ゴールのつどいの森公園の芝生広場では、各学級で考えてきたゲームで、楽しく遊びました。

富士山もきれいに見えて、とても素敵な公園です。

いっぱい遊んで、おなかぺこぺこ!

お待ちかねのお弁当です。

中には、「ウリー」と「サクラモチ」のキャラ弁を持ってきた子も!

聞いてみると、早起きして、自分で作ったそうです。びっくり!

薄曇りの天候で、熱中症のおそれもあまりなく、絶好の遠足日和となり、楽しく過ごすことができました。

お弁当、水筒や記念Tシャツの準備など、保護者の皆様には、朝早くからご協力いただき、感謝申し上げます。【校長】

学校インターンシップ開始!

今年度も、本校は、学校インターンシップ生を受け入れています。

今日から、明星大学教育学部教育学科小学校教員コースの2名の学生が活動を始めました。

今日は1年生と4年生に分かれて活動しました。

1年生に向かってあいさつです。

インターンシップ生「私の好きな食べ物は、赤くて、甘いくだものです!」

1年生A「りんご!」

1年生B「いちご!」

1年生C「さくらんぼ!」

インターンシップ生「正解は・・・いちごです!」

つかみはOKです。

4年生の算数は、ちょっと難しい3けた÷1けたです。

子供たちの間を歩きながら、優しく教えます。

体力テストが近付き、「立ち幅跳び強化トレーニング期間」に入った本校。

1年生と4年生の特訓をお手伝いです。

給食前に子供たちと雑談です。子供たちからもインターンシップ生に関わっていきます。

子供たちと一緒に給食をとります。

校長「潤徳小の給食はどう?給食、久しぶりでしょ?」

インターンシップ生「ええ、とてもおいしいです。給食は中学校のとき以来ですから、5年ぶりくらいです。」

5年前は中学生・・・。世代の差を感じます。

将来は、教員を目指しているとのことですので、本校で多くのことを経験してほしいと思います。【校長】

児童集会開催

本日(5月25日)の朝の時間、校庭に全校児童が一堂に会し、「児童集会」が開催されました。新型コロナウイルス感染症の影響で、長い間、このように全校児童が集まって交流する活動は制限してきました。その間、集会委員の子供たちは、密を防ぎ、室内で安全に楽しめる児童集会を模索し、実施してきました。このような形で児童集会を開催するのは、およそ3年ぶりとなります。

今回の児童集会は、「猛獣狩りに行こうよ」です。この遊びは、みんなでポーズを決めながら楽しく歌い、お題に合わせた人数が集まるゲームです。

始めのお題は、「イノシシ」です。「イ」「ノ」「シ」「シ」の文字の数だけ、仲間集めをします。子供たちは、「4だ、4!」「4人集まらなくちゃ!」などと言いながら、グループを作っていきます。集会委員会の子供たちからは、ゲーム開始時に「同じ学年同士だけで集まってはいけない」と指示がありました。「何年生?」などと確認し合いながら4人組を作る子供たち。

次のお題は、「ジンベイザメ」です。集会委員会の児童は、紙を掲げ、子供たちに言葉を示します。

こちらは、無事に異学年で6人組を作ることができたようです。

上の学年の子供たちが、1年生に優しく声をかけて6人組を作っています。

お題はどんどん難しくなり、「シロナガスクジラ」となりました。

最後のお題は、なんと10文字もある「クメジマトカゲモドキ」です。「うわあ10だ!」という驚きの声が、校庭に響き渡ります。

児童集会を企画・運営してくれた集会委員会の皆さん、本当にありがとう!大成功です♪

昨年度までは、感染症予防のためにオンラインで児童集会を開催することが多かったので、集会委員会の子供たちはみんなのリアクションを直に感じることができませんでした。しかし、今回は、みんなの歓声を直接聞き、喜ぶ「笑顔」を見ることができました。集会委員会の子供たちは、きっと充実感や達成感を味わったことと思います。まさに、「笑顔招福」の時間となりました。次回の児童集会が、今から楽しみです。

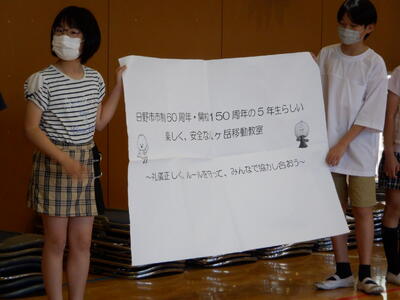

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室に向けて

6/12、13に実施する八ヶ岳移動教室まで、あと1か月を切りました。

5年生は、本格的に準備を始めます。

今日の5時間目は、体育館で学年集会を行いました。

まずは、各学級の実行委員の紹介です。やる気満々のメンバーが集まっているようです。

続いて、移動教室のめあての発表です。

「日野市市制60周年 開校150周年の5年生らしい 楽しく、安全な八ヶ岳移動教室~礼儀正しく、ルールを守って、みんなで協力し合おう~」

実行委員たちが相談して、今年の移動教室にふさわしいめあてを考えたとのことです。ちゃんと、周年のことを意識しためあてにしているのは、高学年としての自覚の表れだと思います。

その後は、子供たちの関心の高い、宿泊先での「生活班」のメンバーの発表です。

今回は、特別な移動教室ということもあり、2クラス合同で生活班を組みます。子供たちもちょっとドキドキです。

生活班の中で、室長、保健、生活、入浴、食事、キャンプファイヤーの各係を分担します。

それぞれの仕事を確実に行うことが集団宿泊行事では大切です。

最後に、各生活班の室長が紹介され、学年集会が終了しました。

何と言っても、今回は、「日野市市制60周年 開校150周年」の冠がつく特別な移動教室です。

子供たちがどんな計画を立てるか、とても楽しみです。【校長】

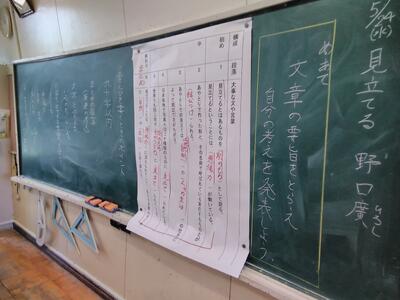

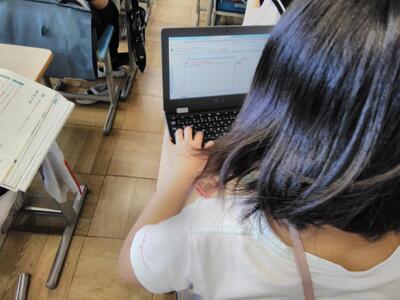

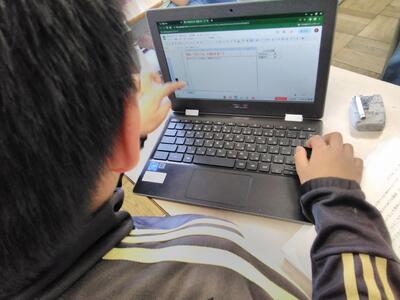

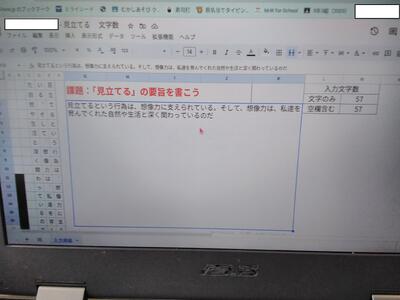

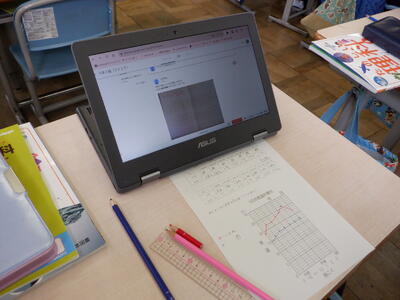

文章の要旨を捉える(5年)

本日(5月24日)の4校時、5年生のある教室では国語の授業が行われていました。

子供たちは、国語の教科書に掲載されている「見立てる」という説明的文章を読んでいます。そして、文章全体の構成を捉えて、一人1台端末(クロームブック)を活用して要旨をまとめていました。

クロームブックをよく見ると、「入力文字数」が表示される設定になっていました。

子供たちは、クロームブックに表示された入力文字数を確認しながら、「90文字以内でまとめる」という条件に合わせて、文章の調整を図っていました。入力文字数の表示に加えて、横書きで入力した文章は、縦書きに表示される設定にもなっているようです。条件どおりに要旨をまとめることができた子供たちは、縦書きに表示された要旨を見ながらノートに写していきます。

授業者に話を聞いてみると、「この学習に合わせて、自身で教材を開発した」とのことでした。クロームブックが配備される前であるならば、子供たちは書いた文章を消しゴムで消したり斜線を加えたりして、文の修正を行っていました。今回、クロームブックを活用することで、大幅な作業の効率化が図れたことと思います。このように、本校では、クロームブックが効果的に活用できるように、教員が熱心に研鑽を積んでいます。

拉致問題を許さない!

朝の「潤い」の時間、校内を回っていると、ビデオを見始めている6年生の学級があったので、ちょっと気になって、教室をのぞいてみました。

ビデオは、政府 拉致問題対策本部が作成した「めぐみ 短縮版」です。

このビデオは、昭和52年、当時中学1年生だった横田めぐみさんが、学校からの帰宅途中に北朝鮮当局により拉致された事件を題材に、残された家族の苦悩や、懸命な救出活動の模様を描いたドキュメンタリー・アニメです。

ある日突然、自分の娘が学校の部活動から帰ってこない・・・。

幸せな家族の時間が、非人道的な拉致という行為によって一瞬で崩れてしまう現実を知り、子供たちも真剣な表情でビデオに見入っていました。

ビデオ視聴後は、担任に促され、校長からも子供たちに補足説明しました。

・韓国と北朝鮮の建国の経緯

・韓国と北朝鮮は、現在も戦争状態が継続していること

・日本人が拉致された理由 など

東京都教育委員会では、「北朝鮮による拉致問題」を人権課題の1つとしており、様々な指導資料、啓発資料を紹介しています。

本校の6年生も、こうした資料を活用しながら、拉致問題への理解を深め、人権に対する意識を高めています。【校長】

児童朝会

本日(5月23日)の朝の時間、オンラインで児童朝会を開催いたしました。児童朝会には、本校のオリジナルキャラクター「サクラモチ」と「ウリ―」、そして山都町立潤徳小学校の校長先生からいただいた「くまモン」も一緒に参加しました。

<表彰>

各種大会で、優秀な成績を収めた子供たちを顕彰しました。立派なトロフィーが授与されました。

<校長先生のお話① 潤徳の歴史について>

今年、150周年を迎えた本校の歴史について、資料を画面共有しながらお話をいただきました。

この絵は、潤徳小学校の前身となる「潤徳学舎」を描いたものです。「潤徳学舎」は、明治6年(西暦1873年)5月12日に、現在の三沢の地に誕生しました。

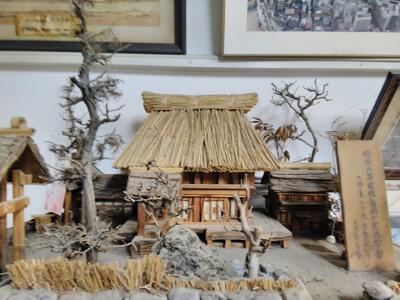

これは、「潤徳学舎」の模型です。校長室に保管されている、貴重なものです。

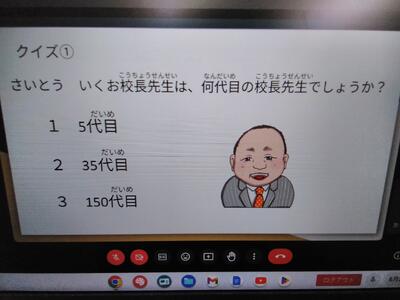

さて、ここでクイズです。「さいとう いくお校長先生は、何代目の校長先生でしょうか?」

子供たちは、正しく答えることができたでしょうか。

この写真は、校長室の様子です。校長室には、歴代の校長先生のお写真が壁一面に飾られています。この写真が、先ほどのクイズの答えのヒントとなりそうです。

様々な写真を見ながら、潤徳の歴史を振り返りました。

こちらは、開校80周年(昭和27年)の航空写真です。学校の場所も、今とは違い、現在の高幡交差点の隣、農協の建物付近にありました。

これは、開校130周年(平成15年)の航空写真です。まだ、図書室があるプレハブ棟がありません。

<校長先生のお話② 6月の体力向上月間について>

6月上旬には、全国体力・運動能力、運動習慣等調査が行われます。昨年度の本校の記録を基に、今年度は「立ち幅跳び」に重点を置いて、「立ち幅跳び強化トレーニング~150周年に向けた飛躍~」を合言葉に全校体制で取り組むことにいたしました。

子供たち一人一人が、昨年度の自身の記録より成長が感じられることを願っています。

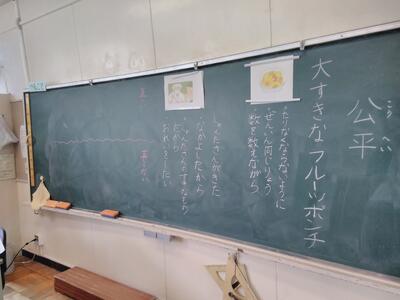

道徳「大すきなフルーツポンチ」(2年)

本日(5月22日)の4校時、2年生のある教室では、道徳の授業が行われていました。

2年生の子供たちは、「大すきなフルーツポンチ」という教材を真剣に読んでいます。「大すきなフルーツポンチ」と言う教材は、給食当番のぼくが仲良しの子にだけフルーツポンチを多くよそってしまうというという内容の物語のようです。

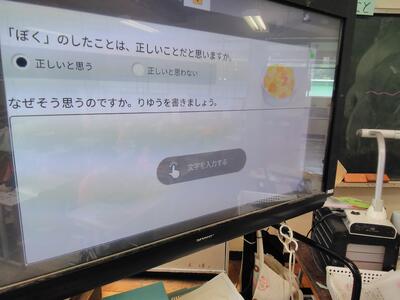

教材を読んだ後、この「ぼく」の行動は、正しいか正しくないか、思考を深めます。

まずは、個人で考えます。一人1台端末に、自分の考えを選択し、その理由を入力していきます。

ローマ字の学習をしていない2年生は、タッチペン機能を活用して、文字入力をしていきます。

入力を終えた児童は、他の友達の意見を一人1台端末で確認していきます。児童によっては、コメント機能を活用し、オンライン上で交流を図っています。

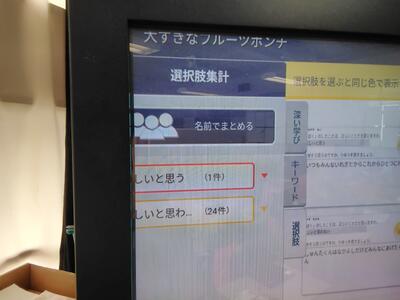

次に、全体で考えを交流していきます。

子供たちが選択した状況は、すぐに集計し、掲示することができます。瞬時に児童の意見を集計したり、それを基に話合いを行ったりすることができるのは、一人1台端末を活用するメリットです。

このように、本校では、ICT機器の積極的かつ効果的な活用を推進しています。

今年度も、子供たちの「笑顔」のために、教師同士が研鑽を積み、よりよい授業づくりを模索していきます。

日野市市制60周年 開校150周年記念6年生社会科見学(東西潤徳小学校コラボレーション〜国会議事堂等編〜 )

社会科で日本の政治について学んでいる6年生。

今日は、その中心となる国会議事堂等を見学しました。

来月に日光移動教室を控えた6年生。

予行演習も兼ねるつもりで見学に臨みます。

さて、日本中の6年生が現在、社会科で日本の政治を学習しているわけですが、国会議事堂、最高裁判所、各省庁などの「三権」に関わる場所を見学できるのは、東京周辺の小学校だけです。

5/2に、5年生の「日本の気候」で山都・潤徳小の6年生には、ゲストティーチャーでお世話になりましたので(詳しくは、こちら)、今回はお返しに”生国会議事堂等”を中継するコラボレーションを企画しました。

バスの中で、山都・潤徳小の池部校長先生とリモートで打合せです。

さらに、池部校長先生は、1号車の6年生に対して、朝のあいさつをしてくださいました。

それに対して、朝にも関わらず、恒例の「こ・ん・に・ち・は〜」で返す子供たち(笑)

国会議事堂に着き、見学開始です。

山都・潤徳小の子たちは、今日は体力テストに取り組んでいます。

「見学、行ってきま〜す!」

と手を振る子供たちです。

衆議院の議場や各会派の控室など、テレビでおなじみの場所を見学し、子供たちも興奮気味です。

現在の社会の学習内容は難しく、教室で顔をしかめている子供たちも立法府である国会議事堂を背にして、テンションが上がります。

校長「国会議員になれば、正面玄関から国会議事堂に入れるよ。」

6年生A「そうか・・・将来、なってみようかなぁ。」

校長「ひょっとしたら、岸田首相に会えるかな?」

6年生B「わぁ!サインもらおう!」

6年生C「え、今、広島にいるんじゃない?」

正解!現在、サミット対応中です。

今回は、「参議院特別体験プログラム」を経験することができました。

希望してもなかなか予約できないのですが、開校150周年にふさわしく、まさに特別な体験です。

6年生全員が国会議員役になり、議員立法として内閣府の委員会に付託された「未成年者喫煙・禁酒法改正案」について審議を行った上、本会議で採決を行い、法案が成立するまでを模擬体験します。

議長の発声により、全員が座席前にあるボタンを押し、賛否の意思を明確にします。

粛々と議事を進め、無事、法案は成立しました。

この特別体験プログラムの様子は、山都・潤徳小にも配信しました。

きっと、社会科の学習に役立つことでしょう。

体験が終わると、ポツポツと雨が降り始め、残念ながら昼食はバスの中でとりました。

本来、皇居周辺を散策する予定でしたが、楠木正成公の像の付近のみを歩きました。

(校長は、散策の間に二重橋付近まで行って、山都・潤徳小向けの配信を行いました。熊本からは、めったに行くことのできない場所なので、サービスです。)

後半は、雨模様となったため、車窓から各省庁や最高裁判所等を見学したうえで、早めの帰校となりました。

しかし、日本の小学校6年生の中でもめったにできない見学や体験ができたことから、多くの子の表情は満足そうでした。

団体行動もきちんとできたことから、日光移動教室に向けてのよいステップにもなったようです。

(山都・潤徳小の子たちが、国会議事堂等の様子を見ている記事は、こちら)【校長】

委員会発表集会

本日(5月18日)の朝の時間に、オンラインで第1回の委員会発表集会が開催されました。発表があった委員会は、次の3つです。

<代表委員会>

<給食委員会>

<飼育委員会>

発表をする委員会代表の児童は、オンライン中継を行う教室に集まり、発信するクロームブックに向かって説明を行います。

児童は、教室で発表の様子を視聴しています。

委員会発表は、委員会の組織や活動内容など多岐に渡ります。

例えば、代表委員会では、次のような発表をしていました。

発表原稿やスライドを作成している高学年の児童は、低学年の児童にも親しみがもてるよう、次のようにクイズを盛り込む工夫をしています。

視聴している児童は、正しい番号を指で表現するなどして、楽しみながら動画を視聴していました。

飼育委員会の発表では、本校で飼育している烏骨鶏の「大福」について、詳しく説明をしていました。

潤徳小学校オリジナルマスコットキャラクター「サクラモチ」のモチーフです。

大福にまつわる次のような問題が出題されました。

皆様は、このクイズの正解はおわかりでしょうか?

このように、本校では11ある委員会について、朝の時間を活用して紹介する機会を設定しています。

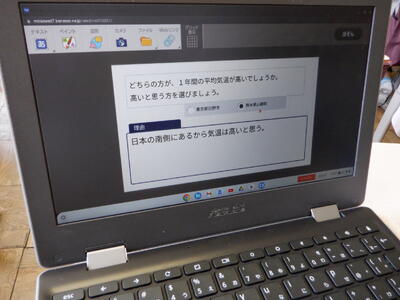

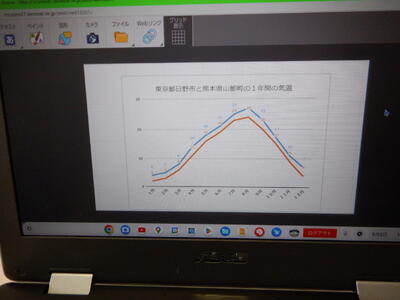

対話的な学びをどう実現していくか~一人一台端末の活用~【研究推進委員会より】

今年度、潤徳小学校では

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookを活用した対話的な学びの実現~

という研究主題のもと、授業改善を進めています。本日は第二回目の校内研究会がありました。

校長からは

「前回5年生でChromebookを活用した熊本との交流授業を行いました。授業は、熊本の潤徳と日野の潤徳の気候を比較するというものでした。実際に熊本に住む子供たちから聞いて知るということは、子供にとってとても印象深いものです。

南にあるのに、日野市よりも平均気温が低い、という意外性から『なんでだろう?』という問いが生まれ、主体的な学びに繋がっていく。空間的な制限を越えて学び合いができる利点も活かしながら、毎日の授業改善に生かしていただきたいと思います。」

との話がありました。

潤徳小学校は、日野市教育委員会から、山都・潤徳小との「東西潤徳小学校コラボレーション」交流授業が特色ある教育として認められ、「令和5年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業対象校」に選ばれています。

その後、低・中・高学年・専門科目ブロックに分かれて、今年度の研究授業に向けて話し合いをしていきました。

今年度も一人一台端末を積極的に活用していきますが、一番大切なのは子供たちの学ぶ姿・学び合う姿です。発達段階に応じて、子供たちの学び合いの様子がどのようなものであることが望ましいのか、それをサポートする上でICTがどのような役割をもっているのかについて話し合いを進めました。昨年度よりもさらにレベルアップした授業実践ができるよう教員一同研鑽をしています。

令和5年度の校内研究の様子

4月6日:令和5年度の校内研究が始まりました【研究推進委員会より】

熱中症予防に向けて

こちらは、今日の10時20分、中休み直前の暑さ指数(WBGT)測定器の数値です。

日なたでの気温は、36.5℃となっています。

しかし、WBGTの数値は27.1で「警戒」レベルなので、通常どおり、校庭での外遊びが許可されることになりました。

WBGTの数値は、湿度が低いと抑えられるのです。

このように、大型連休以降、本校では、毎日、8時・10時・13時に数値を測定し、校庭等での活動について協議を行っています。

当然ながら、外遊びの許可が出ると、多くの子供たちは元気に校庭で遊びます。

一方、教員は、校内、校舎外で見守り体制を組み、子供たちが遊ぶ様子を注意深く観察します。

また、養護教諭も、体調の変化を訴えた子に対し、迅速に対応します。

今日は、1年生が大木島公園へ遠足に行きました。

気温が高くなる予報が出ていたため、昨日の夕方、管理職と引率する教員が協議を行いました。その協議内容を踏まえ、今朝のWBGTの数値等を確認し、予定を大幅に繰り上げ、8時半に学校を出発するように変更しました。

帰校するのが早まったため、教室でお弁当を食べることになりました。

公園の自然の中で食べさせたかった思いはありますが、子供たちの安全を優先しました。

体育では、説明を聞く際は、日陰に入って話を聞いています。

運動時はマスクを外すことやこまめな水分補給についても強く指導しているところです。

昼休み前には、スプリンクラーで校庭に放水しました。

しかし、数分後には乾いてしまい、「焼け土に水」という感じになっています。

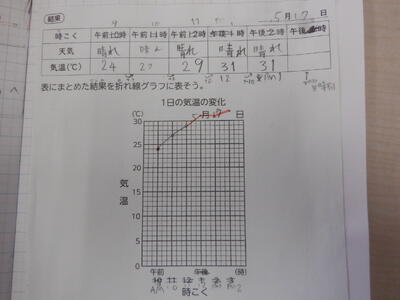

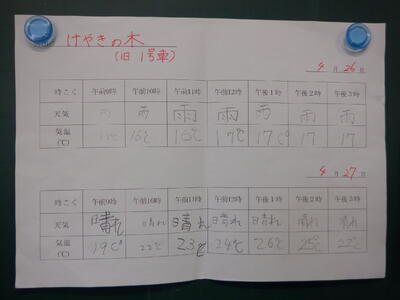

4年生は、理科の「天気と気温」の学習で、1時間ごとに百葉箱の温度計の数値を調べていました。

今日は、午前9時は24℃、午後2時は32℃になったようです。

晴れの日の気温変化を学習する絶好の日和になりましたが、教科書のサンプルのグラフ用紙には、気温が30℃までしか記入できないようになっており、午後の気温は、グラフ用紙からはみ出して書き入れることに・・・。

教科書も、5月で真夏日になることを想定していないようです。

このように、学校では、子供たちの生命を守るために「厳戒態勢」で臨んでいます。

だいたい、9月末までは、このような生活が続くことになり・・・日々の気象状況に目が離せないようになります。

最近は、普段の生活の中でも、子供たちの生命の安全を考えなければならない場面が増えてきています。

地球規模の気候変動の影響もあるのでしょうか。

広島サミットでも議論していただきたいものですねぇ。【校長】

遠足(1年)④

空調設備の整った教室で、お待ちかねのお弁当の時間となりました。

机を寄せて、座れる場所を確保します。

子供たちは、自宅から持参したレジャーシートを広げ、その上でお弁当をいただきます。

<1組>

<2組>

<3組>

<4組>

大木島自然公園でお弁当をいただくことはできなかったけれど、いつもとは雰囲気の違った昼食となり、子供たちはうれしそうにお弁当を食べていました。

保護者の皆様には、お弁当や水筒をはじめとした持ち物の準備をしていただきまして、誠にありがとうございました。

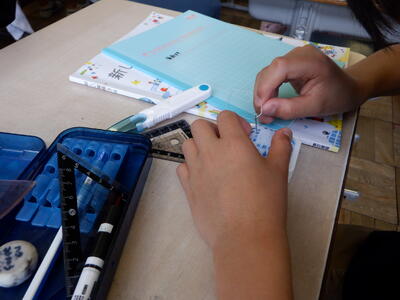

初めての裁縫

5年生は、新しく始まった家庭科に取り組んでいます。

今日、授業を見た学級では「ひと針に心をこめて」の単元で、初めて裁縫箱を使った学習に取り組んでいました。

今日の授業では、針に糸を通すことと、玉結びにチャレンジします。

苦戦するかな・・・と見ていると、思ったより糸通しはクリアです。

一方、玉結びにはちょっと苦労している子も見られます。

家庭科専科の演示を見ながら、何回も挑戦していました。

子供たちの作業を見ていると、自分もやってみたくなりました。

針に糸を通してみます。

こうして見ると、指の太さとしわが気になります・・・。

何とか針に糸が通りました!(10秒近くかかりましたが・・・)

「また、老眼が進んだな。。。」

と実感する時間となりました。

子供たちも早く慣れ、手縫いのよさを感じてほしいと思います。【校長】

遠足(1年)③

散策後は、気温が上がらないうちに学校に帰ります。なごり惜しそうな子供たち。

しかし、今日のような、暑くなり始めや急に暑くなる日などのまだ暑さに慣れていない時期は、熱中症が発生するおそれがあります。児童の健康を第一に考え、学校へ出発です。

大木島自然公園前の横断歩道を安全に渡り・・・

ついさっき下りて来た階段を上り・・・

ふれあい橋を渡り・・・

浅川の土手を自転車に気を付けながら歩き・・・

無事に学校に帰ってきました。

これから、空調設備の整った教室で、お弁当です。

遠足(1年)②

学校を出発して、てくてく歩き、15分ほどで大木島自然公園に到着しました。

到着してすぐに木陰で休憩をし、水分を補給します。

木陰は大変涼しく感じました。

学級ごとに写真撮影を行った後は、公園内を散策します。

木立の中を歩き、自然を満喫します。

何か発見したかな?

大きなミミズを発見した子供たち。「うわぁ~!」と大騒ぎです。

こちらは、テントウムシを発見したようです。

枝を行き来する虫の様子を観察しています。

遠足(1年)①

本日(5月18日)、1年生が大木島自然公園へ遠足に行きました。

「気温は昨日と同じか、さらに高くなる」、「東京都心など30度以上の真夏日となるところが増える」という天気予報でしたので、児童の熱中症事故を防止するために、気温の低い時間帯に出かけて、短時間で学校に戻ってくるような行程に変更し、実施いたしました。

出発前には、暑さ指数(WBGT)を測定します。数値は21未満で、指針は「ほぼ安全」です。

出発式は、校庭で実施せず、教室や廊下で行いました。少しでも、直射日光にあたる時間を少なくするためです。

外履きに履き替えて、出発です!

校長先生にお見送りをしていただきました。「いってきま~す!」

安全に歩行をして、大木島自然公園に向かいます。

浅川の土手を歩き・・・

ふれあい橋を渡り・・・

階段を降りると・・・・

大木島自然公園は、目の前です。

セーフティ教室(1〜4年)

本日(5月16日)、2校時に1・2年生、3校時に3・4年生のセーフティ教室を体育館で行いました。

講師に日野警察署の皆様をお迎えして実施いたしました。

<1・2年生>

<3・4年生>

大切な命を守るための約束「いかのおすし」について、動画を視聴したり、日野警察署の方のお話を伺ったりして理解を深めました。

【いかのおすし】

いか・・・いかない

の・・・・のらない

お・・・・おおごえをだす

す・・・・すぐにげる

し・・・・しらせる

大きな声で助けを求める方法や逃げ方、防犯ブザーの扱い方などについて、発達段階に合わせて具体的にお話をいただきました。

セーフティ教室(5・6年)

東京都の公立学校では、非行防止や子供たちが犯罪の被害にあわないための指導を行うセーフティ教室を実施しています。

こうした児童の安全を守るための取組は、保護者等の皆様のご協力が欠かせません。

本日は、学校公開で、多くの保護者等の皆様にご来校いただけることもあり、5・6年生がセーフティ教室を実施しました。

【5年生】

5年生は、SNS等の扱い方について考える授業に取り組みました。

次の3本の文部科学省の動画教材を見ながら、意見交換を行いました。

①「ゲームに夢中になると」

(概要)ビデオに出てきた主人公の子は、母親と「毎日、1時間以内」という約束で新しいゲーム機で遊び始めたものの、オンラインゲームで友達と協力しているうちに、だんだん、深夜までゲームに没頭するようになり・・・

子供たちのほとんどは、ゲームをして遊んだことがあり、かなり多くの子が自分専用のゲーム機を持っているようです。

オンラインゲームは、自分だけでなく、友達等と連携して遊ぶため、途中で抜けられなくなったり、ゲームが中心の生活に陥ったりしがちです。

こうした生活を続けると、心と体の健康を崩します。

決めた約束は守るという強い意志と保護者等の周りの方の声掛けが大事です。

「ゲーム依存」にならないよう注意する必要がありますが・・・主人公の子に共感的な態度を示している子がいるのが気になります。

②「そのページ、確認しなくて大丈夫?」

(概要)無料占いサイトのページを見ていた主人公の女子が、ページ内で氏名や電話番号、メールアドレス等を入力すると、次の日から大量のメールが届くようになり・・・。また、もう一人の主人公の男子が無料アプリのインストールをしていると、支払い請求の画面が表示されるようになり・・・。

「無料」の言葉にひかれ、利用規約などを確認しないまま、個人情報を知らせたり、アプリのインストールをしたりすると、思わぬトラブルにつながることがあります。自分だけで判断しないことが大切です。

③「ひとりよがりの使い方にならないように」

(概要)SNSで友達と交流していた主人公の子は、友達と「3分以内に返信する」約束を交わしたが、食事中にもスマホを離さないことから母親からスマホを取り上げられてしまい、約束を守れなくなった。すると、次の日、登校すると、友達から無視され・・・

動画にかなり感情移入する子が多く、身近な経験があるようです。「取り上げた母親が悪い」という子もいましたが、いかに友達との人間関係が最優先になっているかが分かります。

3本の動画とも、子供たちは強い関心をもって見ており、「自分事」として考えていたようです。

それだけ、SNSが子供たちの身近な存在になっているようですが、子供たちだけでは解決できないことも多いはずです。ゲーム機やスマホ等は大人が買い与えるものです。使い方についても、きちんと話し合い、日々確認することが大切だと思いますので、保護者等の皆様のご協力をお願いいたします。

【6年生】

6年生は、「東京日野ライオンズクラブ」の皆様を講師にお迎えして、薬物乱用の害について考えました。

まずは、体育館に展示された薬物の種類や影響などについて理解を深めます。

続いて、薬物が身体にどんな悪影響を及ぼすのか、どのように誘われるのかなどについて、映像で学習します。

講師の先生からお話を伺います。

講師の先生「82-12=70 この意味が分かりますか?」

日本人の平均寿命の82年間から6年生で薬物に手を出してしまうと、残りの70年間は人生を棒に振ってしまうという重いお話でした。

いったん、薬物に手を染めてしまうと、脳の機能は戻らず、まっとうな生活が送れなくなってしまうのです。

講師の先生から、薬物中毒になった方の手紙を見せてもらった子供たち。

漢字がほとんど書けなくなり、大人にもかかわらず、ひらがなだらけの手紙を見て、子供たちの表情も真剣になっていました。

自分はそのつもりがなくても、言葉巧みに薬物を誘ってくるケースが多くあることを学び、子供たちも、あらためてその危険性を認識していました。

昨日、今日と、学校公開が行われましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付けが変わったこともあり、今回は「日野市市制60周年 開校150周年記念学校公開」として、3年ぶりに制限なしの公開といたしました。

本校の保護者の方に加え、本校に入学予定の保護者の方、地域の方にもたくさん本校においでいただき、感謝申し上げます。

さらに、本日、本校のホームページの閲覧数を示すカウンターの数が300万件を超えました!

これは、市内の小学校の中で最多の閲覧数です。

本校のホームページの「学校日誌」は、2015年の3学期から始まった記録になっていますが、この1年間だけで100万件以上のアクセスをいただいております。

多くの方に、本校の教育活動に関心をもっていただき、大変ありがたく感じています。

これからも、旬の話題をお届けしたいと考えておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

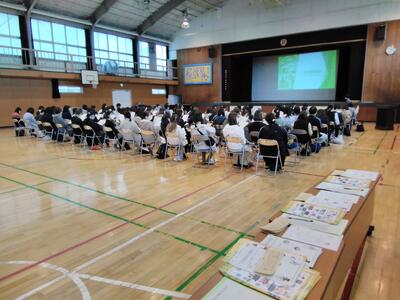

学校説明会開催

本日(5月13日)の正午より、体育館で新1年生保護者を対象とした「学校説明会」を開催いたしました。

<体育館入り口からの学校説明会の様子>

体育館内の入り口上部に掲げられている額は、明治11年に潤徳小学校の前身となる「潤徳学校」の新校舎落成を記念して、神奈川県令(現在の知事)である野村靖氏から寄贈されたものです。欅(けやき)の一枚板でできているそうです。

<体育館後方からの学校説明会の様子>

<校長挨拶の様子>

本校の学校キャッチコピー「笑顔招福~SMILEFUL150years潤徳小~」や1年生の様子について、スライドや動画を活用した説明がありました。

校長挨拶の後には、本校の行事や生活指導、特別支援等について、主幹教諭からご説明申し上げました。説明の中で、一部動画を活用しましたが、その動画作成には代表委員に協力してもらいました。代表委員の皆さん、ありがとう!説明会の後、お集まりいただいた皆さんから拍手をいただきましたよ♪

30分という短い時間ではございましたが、少しでも本校の雰囲気を感じ取っていただければ幸いです。雨の中にもかかわらずお集まりいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

開校記念朝会開催

開校150周年を迎えた今朝、全校児童が一堂に会し、「開校記念朝会」を開催しました。

児童の多くは、本校のオリジナルマスコットキャラクター入りオリジナル「開校150周年記念Tシャツ」を着用し、潤徳小学校150歳の誕生日をお祝いしました。

<けやきの木付近から撮影した朝会の様子>

<南校舎3階から撮影した朝会の様子>

<校長先生のお話>

<1年生 レッド>

<2年 サンセットオレンジ>

<3年 ブライトグリーン>

<4年 グリーン>

<5年 ターコイズ>

<6年 ミディアムブルー>

<教職員 メトロブルー>

教職員を代表して、斉藤校長先生が着用している様子を撮影いたしました。

<保護者・学校評議員 ライトパープル>

全校児童が声を合わせて「潤徳小学校150歳、おめでとう!」と唱和しました。

全員で「おめでとう!!」をした後、子供たちから自然と拍手が沸き起こりました。

本日に限らず、今年度は周年に関わる様々な取組を企画していますので、楽しみにしていただければと思います。

潤徳小学校150周年開校記念日

本日(令和5年5月12日)、本校は開校150周年を迎えます。

この記念すべき本日と明日の2日間は、「日野市市制60周年・開校150周年記念学校公開」となります。

ご来校に際し、「名札」と「上履き」、「外履きを入れる袋」のご持参をお願いいたします。人数の制限を設けておりませんので、多くの皆様にご来校いただくことになります。防犯の観点から「名札」の着用のご協力をお願いいたします。外履きは、紛失や取り違えを防ぐために、手元に持って参観をお願いいたします。

また、自転車でお越しいただくことができます。正門近くの駐輪場か校舎北側校地内駐輪スペースをご利用ください。なお、校舎北側は、給食の食材や教材等の搬入車両が出入りします。白線内に駐輪いただくとともに、なるべく脇にお寄せいただくよう、ご協力をお願いいたします。

<正門近くの駐輪場>

<校舎北側校地内に設置した駐輪スペース>

保護者や地域の皆様のご来校を心よりお待ち申し上げます。

めざせ!1/36500

3年生の教室に入ると、モニターに、「めざせ!1/36500」と映っていました。

担任「この1/36500は、何を表しているでしょうか。」

いつもは活発に手を挙げる3年生たちも、ちょっと予想がつかないようです。

「国語辞典に関係あるのかなぁ・・・」というつぶやきが聞こえます。

担任「実は、先生の持っている国語辞典にのっている言葉の数なのです。」

数の大きさに驚く子供たち。

担任「これだけたくさんある言葉の中から、調べたい言葉を見付ける方法を考えましょう。」

今日の授業は、国語の「国語辞典を使おう」の学習です。

国語辞典を開くと、50音順に言葉が並んでいることは子供たちもすぐ気付きます。

しかし、そう単純ではありません。

最初の文字が同じときは、2文字目の50音順で比べます。

「ひざ」、「ピザ」、「ビザ」のうち、一番最初に出てくる言葉はどれでしょうか。

3年生も大いに迷います。

3年生A「あ、『ピザ』見付けた!」

などと、宝探しのように喜ぶ3年生たち。

最近は、分からない言葉があると、すぐに「ググる」ことが多くなっていますが、手元に国語辞典を置き、すぐに調べられるような習慣をつけたいものです。【校長】

米作りスタート!

5年生は、今年度も水辺の楽校の皆様のご協力を得て、米作りに挑戦します。

まずは、今日は米作りの第一歩、種もみをまく作業を行います。

最初に米作りの心構えを教わります。

日野は米作りの盛んな場所で(例えば、「豊田」は「豊かな田」ということ)、農業用水も発達していることや、校地内に用水が通っている学校は極めて珍しいことなどを教えていただきました。

苗床に土を均等にならします。

種もみをていねいにまきます。

水やりも種もみが流れないように慎重に行います。

これから、毎日、水やりを行い、発芽を待ちます。

今年は豊作になるでしょうか。

水辺の楽校の関係者の皆様、ご指導いただき、ありがとうございました。【校長】

プレルボールにチャレンジ!

3年生A「プレル!」

3年生B「プレル!」

3年生C「キャッチ!!」

謎のかけ声が響きます。

3年生は、体育のネット型ゲームで「プレルボール」に取り組んでいます。

プレルボールとは、「ネット型ゲームの競い合いが行えるよう、ごく軽量のボールを片手や両手ではじいて自陣の味方にパスをしたり相手コートに返したりして、ラリーの続くゲームをする(文部科学省HPより)」ものです。

これでは、ちょっと分かりにくいと思いますので、ちょっと”ググって”みると、「プレルボールは、西ドイツで考案されたスポーツで、互いにボールをバウンドさせて打ち合うハンドテニスの一種」との紹介があります。

小学校では、ざっくり言うと、「バレーボール&テニス」の初級編にあたるゲームの扱いといったところでしょうか。

今日はよい天気。

朝から、3年生の「プレル、プレル・・・」の元気なかけ声が聞こえてきたので、様子を見に行ってみました。

サーブを受けた子が「プレル(「打ちつける」という意味)」と言って、もう一人の味方にバウンドパス。パスを受けた子が別の味方に「プレル」し、3人目の子が「キャッチ」して相手に返します。自陣でボールを3回つなぐところがバレーボールに似ています。

3年生の別の学級では、体育館でプレルボールに取り組んでいました。

今日が1回目とのことで、ゲームのやり方について全員で確認します。

本来は、相手チームには取りにくいように返球します。ここがテニスに似ているのですが、まだ最初ですので、逆に相手に取りやすいように返球して、お互いに協力してラリーが続くように工夫しています。

とは言っても、初めてなので、なかなかボールがつながりません。

チームのことを考えてパスできるようになると、上達しそうです。

できるだけ、プレルボールが何か分かるようにお伝えしようと書いてきましたが、文才がないこともあり、お読みの方には、ほとんど内容が伝わらないのではないかと思います。。。

今週の金曜日、土曜日は学校公開ですので、機会があれば、ぜひ、実際にご覧ください。【校長】

This is me!

6年生が外国語の授業に取り組んでいました。

様子を見ていると、どうやら自己紹介の準備をしているようです。

3・4年生の外国語活動、5年生の外国語の授業を経て、英語を学ぶのも4年目になりますので、自己紹介も少し複雑なものになります。

名前(My name is ~.)

誕生日(My birthday is ~.)

好きなこと(I like ~.)

できること(I can ~.)

といった基本フレーズに加え、

持っているもの(I have ~.)

得意なこと(I'm good at ~.)

お気に入りの場所(My favorite place is ~.)

などを盛り込み、さらに

「By the way,How about you?」

などと、会話形式にすることも可能です。

個人の自由度が高いので、分からない表現や単語は、翻訳ソフトに頼ることもあります。

このあたりが、各自が学習者用端末を持っている強みです。

発表内容が固まると、実際に自分の端末のビデオ機能を使って録画の練習を行いました。

本番は、撮影場所を変えたり、紹介したい物などを映したりしてオリジナルの自己紹介を行うようです。

どのような自己紹介になるか、楽しみです。【校長】

天気と気温と折れ線グラフ

大型連休が終わり、学校の日常が戻ってきました。

連休後半は、夏日となる暑い日や、雨で少し肌寒く感じる日もあり、天候の変化が大きくなりました。

4年生は、理科で「天気と気温」を学習しています。

天候によって気温差が大きくなるこの時期は、学習のねらいに迫りやすくなります。

今日、授業を見た4年生の学級では、連休前の4/26(雨)、4/27(晴)に毎時間校庭に出て、測定した気温についてまとめていました。

毎時間の測定結果を表にあらわしますが、なかなか変化の様子がつかめません。

担任「気温の変化の様子を分かりやすくするには、どうすればいいかな。」

4年生たち「折れ線グラフにする!」

4年生は、理科と並行して算数の「グラフや表を使って調べよう」で折れ線グラフを学習しています。

学んだことを他の教科でも活用できる場面なのです。

雨の日の気温を青い線、晴れの日の気温を赤い線で表すと、変化の違いは一目瞭然。

4年生A「朝は気温が低く、昼は気温が高い。」

4年生B「雨の日は、気温の変化があまりない。」

ただ、この授業は理科ですから、その変化の違いについて考察することが大事です。

子供たちは意見を出し合いながら、日照時間の差が気温の変化に結び付いていることなどをまとめていました。

隣の4年生の学級では、算数で折れ線グラフのまとめを行っていました。

算数の教科書にも、ある日の1時間ごとの気温をまとめた表が載っていましたが、1か所だけ測定できていないところがあり、その場合、どのように折れ線グラフをかけばよいか考えていました。

「予測値」でグラフをかいていくことになるのですが、実際に観察する場合でも、何らかの理由でその時間に測定できないことがあり得ます。

様々な場合を想定しながら、教科を越えて、実際に表やグラフを活用していく力を伸ばしています。【校長】

5月の避難訓練

本日(5月8日)の2校時、給食室から出火したことを想定した避難訓練を行いました。

昨日から降り続く雨で校庭の状況が悪いため、本日は廊下への避難にとどめました。

子供たちは火災発生の放送と先生の指示をよく聞き、速やかに廊下に避難することができました。

人数確認等の後、子供たちは教室に戻り、校長先生のお話を聞きました。

東西潤徳小学校コラボレーション〜5年生社会:日本の気候編〜

山都町立潤徳小学校とのコラボレーションを始めてから、およそ半年が経ちました。

最初は、互いを知るための行事やイベント交流が中心でしたが、このコラボの真の目的は、交流により、互いの学びが深まること、つまり、授業での交流に発展させることにあります。

今日は、本校の研究主任が、研究主題「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成~Chromebookを活用した対話的な学びの実現~」に迫るため、山都・潤徳小の協力を得た授業に取り組みました。

5年生の社会科の授業です。

「わたしたちのくらしと国土」について学んでいる子供たち。

日本の気候と地形についても学習していきます。

担任「熊本県山都町と東京都日野市、どちらの平均気温が高いでしょうか。」

日野市の1年間の気温のグラフを確認しながら、子供たちに予想させます。

子供たちはタブレットに自分の意見を書いていきます。

5年生A「九州は南の方にあるから、山都町の方が高い。」

5年生B「沖縄の方に近いから、山都町の方が高い。」

5年生C「東京の方がにぎやかだから、日野市の方が高い。」

子供たちの大半の予想は「山都町の方が高い」です。

ここで、ゲストティーチャーとして、山都・潤徳小の6年生に山都町の気候について生解説してもらいました。

<春>

・4月になると、ようやく10℃を超えてくる。

・こたつを使っている家庭もある。

<夏>

・30℃以上になる日もある。

・クーラーをつけていない家庭もある。

・山都・潤徳小も最近クーラーがついたばかりである。

<秋>

・9月後半になると一気に涼しくなる。

<冬>

・冬の寒さは厳しく、今年は、-7℃になったときもあった。

・先生たちが出勤するとき乗ってくる車は冬用タイヤを使っている。

・大雪はないが、積雪があると、スクールバスが動かなくなる。3日くらいは臨時休校になる。

<全体>

・熊本市より気温が低いことを生かし、有機農業が盛んである。

・宮崎県側を台風が通ることがあっても、九州山地に遮られ、山都町への影響は少ない。

今年度、山都・潤徳小には5年生が在籍していないので、6年生に協力してもらいましたが、どの子もしっかりと発表していてとても立派でした。

いつもだとにぎやかな交流になるのですが、今回は、本校の5年生も、山都・潤徳小の6年生の説明を真剣に聞いて、一生懸命メモをとっていました。

担任から、山都町と日野市の平均気温を比較したグラフの配信を受け、日野市の方が気温が高いことを理解した子供たち。

社会科の授業として大事なのはここからで、南にある山都町の方が気温が低い理由をグループで相談します。

・東京の方が太陽に近いから気温が高い。

・風は西から東に吹くから、最初に風のあたる九州の熊本が寒い。

・山都町は、山がいっぱいあって、太陽の光を遮るから涼しい。

・山都町は、九州山地に守られて、じめっとした日が多いので気温が低いが、東京はからっとした日が多く、暑い。

・東京は都会のせいで、ひたすら暑い。

・山都町は農薬などを農業で使わないので、汚いものが少なく本来の気候のまま。それに比べて東京は汚いものが多く、どんどん気温が上がっている。

子供たちにとって、難問のようです。

5年生D「何で山都町は南にあるのに気温が低いのかなぁ・・・」

校長「きっと、くまモンがいるからじゃない?」

5年生たち「確かに!」

これで納得されても、ちょっと困ります。。。

地図帳で、山都町の標高を確認し、気温と標高の関係について結論を導き出した子供たち。

山都町のおかげで、学習の大事なポイントを理解することができました。

標高約500mのところにある山都・潤徳小。

校長「去年、高尾山遠足に行ったとき、頂上は少し涼しくなかった?」

子供たち「そういえば、そうだったなぁ。」

地図上だけでは分からない、リアルな日本の他の地域の様子について、山都・潤徳小の子たちから学ぶことができました。

日本で、いや、世界で一つだけの授業を創造できるのが、「東西潤徳小学校コラボレーション」。

これからも、様々な授業の可能性を探ってみたいと思います。

ただ、少し気になるのが、「熊本県」ではなく「態本県」と書いている子たちが見られること。

47都道府県については、4年生のときに学習済みです。

パートナーの県名はちゃんと書けるようにしましょう・・・【校長】

(山都・潤徳小の6年生の様子は、こちら)

臨時児童朝会開催

本日(5月2日)の朝の時間、5類感染症へ移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について子供たちに周知を図るために、臨時児童朝会を開催しました。

臨時児童朝会は、ICT機器を活用し、オンラインで開催しました。

保護者の皆様には、本日9:00にC4th Home&Schoolでこの件に関わるお知らせを送付いたしましたので、ご確認いただけると幸いです。

また、ゴールデンウィーク中のけがや事故に気を付けるよう、生活指導主任から子供たちに話をしました。皆様のゴールデンウィークが、「笑顔招福」なものとなりますように願っています。

お仕事頑張ります!!

今日は、5月の委員会活動の日です。

4月は、組織決めを行う委員会が多かったのですが、今回からは、具体的な仕事を行う委員会が増えています。

図書委員会の児童は、各学級の学級文庫の入れ替えの作業を行っていました。

市内の図書館にはリサイクル本があって、本校の学級文庫にはそのリサイクル本が活用されています。

集会委員会では、全校で楽しめる遊びについて相談が行われていました。

本校のエンターテイナーたちですから、どんな企画になるか楽しみです。

整美委員会の児童は、清掃用具入れの点検用紙を貼りかえる作業を行っていました。

整美委員に注意されなくても、いつもきれいに整理整頓されているとよいのですが・・・。

保健委員会と給食委員会の児童は、委員会発表の内容について協議を行っていました。

クイズなどを入れて、分かりやすい発表になるように工夫しているようです。

エコ委員会では、集まったベルマークを企業・団体ごとに仕分けをしていました。

細かい作業ですが、黙々と取り組んでいます。

自分の仕事が学校をよくするために役立っているという誇りをもって、委員会活動の仕事にしっかり取り組んでほしいと願っています。【校長】

全国学力・学習状況調査

本日(5月1日)、6年生は、全国学力・学習状況調査の「児童質問紙調査」をオンラインによる回答方式で実施しました。使用した端末は、いつも日常的に活用しているchromebookです。

子供たちは、慣れた手つきでカメラアプリを起動し、QRコードを読み取っていました。

ログインの後は、担任の先生の指示に従って、児童質問紙調査に取り組みました。

質問文をよく読み、質問に対し、当てはまる回答を選んで、慎重にクリックしていました。

引き渡し訓練

本日(4月28日)の午後、引き渡し訓練を行いました。

本校では、緊急事態発生時、児童を安全に下校させるために、「保護者への引き渡し」と「通学路別グループを利用した集団下校」の2つの方法をとっています。

本日は、13時36分に首都直下型大地震が発生したという想定で訓練を行いました。震度5弱以上の地震が発生した場合には、原則として引き渡しを行います。

<児童が校舎から校庭に避難する様子>

<校長先生のお話を聞く様子>

<保護者に引き渡しを行っている様子>

月末のお忙しい中にも関わらず、ご都合をつけてご来校いただきました保護者の皆様に、心より感謝申し上げます。

ポンプ車がやってきた!

本日(4月27日)の3・4校時、2年生が、日野市市制60周年・開校150周年記念「消防写生会」を校庭で開催いたしました。

子供たちは、思い思いの場所にシートを広げて、写生をしていました。

じっくりとポンプ車を観察して、細部まで表現する子供たち。

画用紙に、迫力のあるポンプ車が描かれていきます。

天気のよい日ですので、子供たちの体調管理にも気を配りました。

帽子を着用するとともに、手元に水筒を置いて水分補給をしっかり行いました。

写生中、消防団の方のご厚意で、ポンプ車のホースの先端を触らせていただきました。

子供たちは、ホースの先端をうれしそうに抱きかかえていました。

車だけでなく、働く方の様子も写生する子供たちのために、ポーズをとってくださいました。

本日の消防写生会に際し、東京消防庁日野消防署高幡出張所と日野市消防団第7分団第1部の皆様には、多大なるご協力をいただきました。本校の教育活動にご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

1年生軍団がやってきた!

校長室前の廊下から、たくさんの足音と、小声が聞こえてきます。

1年生たち「次は、校長室だよ。」

昨日と今日、1年生の学校探検が行われました。

学校の各所を回るのですが、中でも人気が高いのが校長室。

めったに入れない部屋ということは1年生も感覚的に分かるようです。

担任が校長室をノックするので、ドアを開けます。

校長「校長室の中に入ってみたい人?」

1年生の手が静かに挙がります。

担任から静かに見学するように指導を受けてきたのでしょう。

校長「では、『ぬき足、さし足、しのび足』でどうぞ。」

神妙な面持ちで、おずおずと入室してくる1年生たち。

しかし、校長室内の魅惑的な「お宝」に、我慢は一瞬で崩れます。

1年生A「あ、くまモンだ!さわりたい!!」

くまモン、ピンチです!

校長「校長室の中には、大事な宝物がたくさんあるのです。だから、見るのはいいけど、触ってはいけません。触っていいのは、校長先生のおなかだけです。」

1年生を笑わせて、くまモンの危機を救います。

1年生B「『サクラモチ』と『ウリー』もいるよ!」

新マスコットキャラクター、1年生にも浸透しています。

歴代の校長の写真が掲示されているのを見て、

1年生C「どうして、今の校長先生の写真はないの?」

と質問してくる子がいました。

校長「ここにあるよ!」

と言って、JSPからいただいた校長の似顔絵を示すと、「似てるね~」と感心していました。

何とか、くまモン、ウリー、サクラモチを1年生のお触り攻撃から守り切ることができました。

山都・潤徳小のように1年生が5人だとゆっくり校長室を案内できそうですが、本校では、校長室に嵐がやってきたように感じます(苦笑)

(山都・潤徳小の学校探検の様子は、こちら)【校長】

「心理実践実習」スタート

今日から、明星大学大学院心理学研究科の大学院生が本校で実習を開始しました。

学校で実習生を受け入れるのは、教育実習生がほとんどですが、今回は、心理学を学んでいる大学院生ということで、授業のやり方などではなく、学校の教育相談体制を学んだり、児童の行動観察を行ったりすることが主な実習内容になります。

実習生本人も、将来は、病院勤務やスクールカウンセラー(SC)を目指しているとのことです。

今日は、本校のSC(写真左)の勤務日ですので、実際の業務の内容について指導を受けます。

特別支援教育コーディネーターの養護教諭から本校の児童の実態等について説明を受けます。

教職員の実務も経験します。「スクールカウンセラーだより」の印刷を手伝います。

教室で、子供たちの様子を観察します。SCからも、観察時の視点等について助言がありました。

本校自慢の給食もとります。

心理分析を行うには、おなかを満たすことも重要・・・なはずです。

今後、週に1回のペースで本校で実習を行います。

児童と関わることも多くなるので、早く本校に慣れてほしいと思います。

校長も、心の悩みを相談してみようかなぁ・・・【校長】

1学期保護者会開催

本日(4月25日)に、1年生と3年生の保護者会を開催いたしました。

4月26日(水)には4・6年、4月27日(木)には2・5年生の保護者会が開催されます。

5年生は、八ヶ岳移動教室説明会を兼ねて実施いたします。

皆様のご来校を心よりお待ちしています。

なお、恐れ入りますが「上履き」と「外履きを入れる袋」、子供たちの安全管理上「名札」をご持参いただきますようご協力をお願いいたします。

また、自転車でいらっしゃる方は、正門付近の「自転車置き場」や「南校舎の裏」をご利用することができます。南校舎の裏をご利用いただく際には、業者が車で出入りできるように、自転車を端に寄せていただきますようお願いいたします。

注目度75%!開校150周年記念横断幕掲出!!

先週(4/21)の全校朝会で、代表委員から、本校オリジナルマスコットキャラクター「ウリー」と「サクラモチ」入りの横断幕が完成したことが紹介されました。

今日の夕方前に、正門横に横断幕を掲出しました。

ちょっと反応が気になります。

道路の反対側から、通行される方をウォッチングしてみました。

早速、じっと止まって、横断幕を眺める方がいらっしゃいました。

学校の前にお住まいの方は、玄関に入られる前に「開校150周年 大好き 潤徳小学校」と1文字ずつ読み上げていらっしゃいました。

自転車で正門前を通過した本校児童は、

「あ、これ、張られたんだ!」

とすぐに気付いていました。

保育園帰りのお母様と園児のお子様は、

園児「(キャラクターの絵を指して)ねぇ、絵の下に何て書いてあるの?」

お母様「『ウリー』と『サクラモチ』よ。」

と会話をしていました。

5分ほどの間に20名の方が横断幕の前を通過されましたが、横断幕に視線を向けられた方は75%の15名でした。

(残りの5名の方のうち、4名は歩きスマホ・・・。歩行にはお気を付けください。)

駅を利用する方は、間違いなく横断幕が目に入ることでしょう。

本校が開校150周年を迎えたことを多くの地域の方に知っていただきたいと思います。

本校では、明日から保護者会が始まります。

学校においでの際は、ぜひ、横断幕もご覧ください。【校長】

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑨

JR西立川駅から乗車し・・・

JR立川駅で下車し・・・

多摩モノレール立川南駅でモノレールに乗車し・・・

多摩モノレール高幡不動駅で下車して・・・

潤徳小学校に帰って来ました。

2年生の保護者の皆様におかれましては、遠足のためにお弁当などの準備をしていただき、誠にありがとうございました。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑧

広場で楽しいひとときをクラスメイトと過ごしました。

名残惜しいですが、いよいよ潤徳小学校に帰る時刻となりました。

出発です。

広い公園内をてくてく歩きます。

色とりどりの花が、子供たちを見送ってくれているようです。

多くの利用者がされているのを真似て、私も近くに寄って花の写真を撮ってみました。

子供たちは、移動しながらこのような素敵な景色を楽しみました。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑦

「ごちそうさま」の後は、学級ごとにまとまって広場で遊びます。

あらかじめ学級ごとに、遊びを考えていたようです。

ここでも、荷物を木の根本にきちんと置いてから、担任の先生の元に集合します。

いつでも整理整頓を心掛ける潤徳小学校の子供たちは、立派ですね!

広場に「はじめの、いーっぽ。だるまさんが、転んだ❗」という子供たちの声が響き渡っています。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑥

班ごとにまとまって、昼食の準備をします。

支度ができた班から、「いただきます」をします。

多くの利用者がいるなか、広い広場を利用することができました。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑤

広い公園内を散策しながら、昼食会場に向かいます。

そろそろ、昼食会場についたようです。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足④

場所を移動して、他の遊具を楽しみます。

潤徳小学校の子供たちは、整理整頓がとても上手です。

移動後、学級ごとに荷物をまとめて、遊具へ向かいました。

今回の遊び場です。

この遊具は、虹のハンモックと同様に靴を脱ぐ必要があります。

ここでも長縄で印をつけた箇所に、外履きを学級ごとに並べてから、遊びます。

多くの子が遊んでいるので、取り違えないように工夫しています。

ここも、大型の遊具でした。

子供たちが、気持ちよさそうに、跳び跳ねています。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足③

待ちに待った遊びの時間です。

本校だけではなく、多くの学校が遠足で利用しているようで、かなりの子供たちが集まっています。

大型の遊具なので、どの子ものびのび体を動かし、歓声をあげながら楽しんでいます。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足②

国営昭和記念公園では、ネモフィラが見頃を迎えていました。

美しい青い花の前で、学級ごとに記念写真を撮りました。

記念撮影の後は、遊ぶ場所まで移動します。

遊具のある広場に到着しました。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足①

本日(4月24日)、2年生が日野市市制60周年・開校150周年記念遠足で国営昭和記念公園に行きました。

校庭で出発式を行い、諸注意について先生方からお話をいただきました。

学校を出てからは、階段をのぼり・・・

多摩モノレール高幡不動駅からモノレールに乗車し・・・

JR立川駅で青梅線に乗り換え・・・

西立川駅で下車し・・・

無事に、国営昭和記念公園に到着しました。

児童朝会で横断幕お披露目!

本日(4月21日)の朝の時間に、児童朝会をオンラインで実施いたしました。

<児童朝会はじまり>

日直の先生と各学級の担任の先生とで、ICT機器の接続状況を確認し合います。

<校長先生との朝の挨拶>

<表彰>

優秀な成績を収めた個人や団体を顕彰しました。

<校長先生のお話>

学校キャッチフレーズ「笑顔招福」の意味や「校長先生との3つの約束(何でも一生懸命頑張ること、自分も周りの人も大切にすること、他の人の話を真剣に聞くこと)」についてお話いただきました。

そして、日野市立潤徳小学校の特色ある取組として行っている、本校と同名の熊本県上益城郡山都町立潤徳小学校との交流についてお話をいただきました。途中、山都町立潤徳小学校の校長先生にも本校の児童朝会にご参加いただき、本校の子供たちに直接お話をいただきました。

(山都・潤徳小 池部校長先生のあいさつの様子は、こちら)

写真にある「くまモン」のぬいぐるみは、3月に山都町立潤徳小学校の校長先生にご来校いただいた際、お土産としていただいたものです。

<代表委員会からのお知らせ>

代表委員会の子供たちから、重大な発表がありました。

なんと、日野市立潤徳小学校オリジナルマスコットキャラクターの「サクラモチ」と「ウリ―」が描かれた150周年記念横断幕が、ついに完成したのです。

代表委員の皆さんは、1年生から6年生の誰もが楽しく視聴することができる、工夫を凝らした発表をしてくれました。

今後、学校にいらっしゃった方がご覧いただくことができるように、開校150周年記念横断幕を掲示いたします。ご来校いただいた際に、ご覧いただければ幸いです。

日野市市制60周年・開校150周年記念 委員長紹介集会

本日(4月20日)の朝の時間、「日野市市制60周年・開校150周年記念 委員長紹介集会」が開催されました。

本校では、今年度、11の委員会(体育、放送、栽培、給食、整美、エコ、保健、図書、飼育、集会、代表)が活動を行っています。多目的ルームに11の委員会の委員長が一堂に会し、抱負を語ってくれました。その様子をオンラインで、各教室に配信をしました。

集会のラストには、委員長が集結!

1年間の委員会活動への協力について、全校児童に呼びかけました。

委員長の皆さんのスピーチは、どれも素晴らしいものばかりでした。さすが、6年生。全校児童をリードする意気込みを感じました。今年度は、日野市市制60周年・開校150周年という特別な年となります。全校児童が「笑顔招福」になるような委員会活動を期待しています!!

日野市市制60周年・開校150周年記念 遠足(4年)

春というより、初夏を思わせる気候の中、4年生が「日野市市制60周年・開校150周年記念 遠足」に出かけました。

行き先は、高尾山です。

まずは出発式。

周年に関わる特別な遠足であること、来年度の八ヶ岳移動教室でのハイキングの練習を兼ねることなどについて、確認しました。

1号路から登山開始です。

舗装されているので、順調!

かと思ったら、早くもバテバテ。

暑さも影響しているようです。

1号路から4号路に入りました。

木漏れ日がとても気持ちよく、いっぱい自然を感じることができます。

ようやく山頂に着きました。

快晴なのですが、富士山は春霞で、うすぼんやりしか見えませんでした。

熊本の子たちにも見てほしかったのですが…

(と思ったら、富士山は見られないものの、山都・潤徳小の子たちは遠足の様子を見てくれていました。詳しくは、こちら)

「遠足銀座」で、他の学校、一般の方もたくさんいて、頂上付近は大混雑。

昼食も狭いところに固まってとりました。

帰りは薬王院の横を通ります。

ご利益はあるかな…

今回は周年記念遠足ということで、特別に帰りはリフトを使います。

キャーキャーと黄色い声を上げながらリフトに乗っていました。

リフトからは八王子の街並みが見えて、とてもきれいでした。

「リフトの番号が150だった!」

と喜んでいる子がいました。

開校150周年記念遠足、ラッキーです(笑)

学校に戻ってきた子供たちは、疲れた様子もあったものの、「とても楽しかった」と満足そうな表情でした。

「小学校に入ってから、高尾山に行ったのは初めて。」と話す子も多く、コロナ禍の影響の大きさを感じます。

今回の経験を来年度の八ヶ岳移動教室につなげてほしいものです。【校長】

日野市市制60周年・開校150周年記念 1年生を迎える会

今日(4月19日)の朝の時間から1時間目にかけて、校庭で「日野市市制60周年・開校150周年記念 1年生を迎える会」を盛大に開催いたしました。

全校児童が校庭に集まり、本日の主役である1年生を拍手でお迎えしました。

1年生は、本校の頼もしい先輩である6年生に付き添われて、入場です。

1年生が入場し、整列が終わりました。

司会は、代表委員が務めます。今日の日に備えて、念入りに準備を進めてきました。

<プログラム1番>

2年生によるはじめの言葉

<プログラム2番>

校長先生のお話

<プログラム3>

6年生による歓迎の言葉

<プログラム4>

記念品贈呈

4年生から1年生に素敵なプレゼントがありました。

プレゼントは、本校の校歌の歌詞が書かれた模造紙です。

<プログラム5>

1年生の言葉・歌

1年生が声をそろえて、元気に「さんぽ」を歌いました。

<プログラム6>

ゲーム

ここからは、進行を集会委員の皆さんにバトンタッチして、全校みんなでゲームを行いました。

集会委員の皆さんは、潤徳小学校を知ることができる、楽しいクイズを考えてくれました。

〇だと思う人は立ったままで、×だと思う人はしゃがみます。

校歌斉唱

4年生からプレゼントされた「校歌の歌詞が書かれた模造紙」をさっそく活用しました。

<プログラム8>

3年生による終わりの言葉

1年生が退場します。2年生以上の児童は、「さんぽ」の曲に合わせて、手拍子をして見送りました。

2年生以上の皆さん!

休み時間や登下校など、1年生が困っている様子が見られたら、助けてあげてくださいね。

開校150周年記念学力調査(6年)・東西潤徳小学校コラボレーション~全国学力・学習状況調査編~

4/14(金)のこと。

校長「来週(4/18)の全国学力・学習状況調査の準備、進んでる?」

6年担任「マニュアルなどを見て、確認しています。」

校長「考えてみれば、熊本も同じ日に学力調査だよね。せっかくなら、何かコラボしてみようか?」

6年担任「おもしろそうですね、やりましょう!」

ということで、その日のうちに、両校の校長・6年担任とでオンライン会議を行い、コラボの内容を相談しました。

今朝、8時半。学力調査が始まる前に、山都・潤徳小とオンラインでつながりました。

日野潤徳司会「これから、全国学力・学習状況調査の決起集会を行います。」

今回のコンセプトは、互いの健闘を誓い合い、全知力を学力調査に向けるというものです。

日野・潤徳小の6-1、6-2、6-3の代表がそれぞれ、画面に向かって決意表明を行いました。

続いて、山都・潤徳小の6年生代表の決意表明です。

ちなみに、今年度の山都・潤徳小の6年生の人数は6名です。(本校は109名)

最後にエール交換です。

日野潤徳学力調査応援団長「山都潤徳の健闘を祈って~、フレー、フレー、や・ま・と!」

日野潤徳6年生全員「フレ、フレ、や・ま・と、フレ、フレ、や・ま・と!」

山都・潤徳小からもエールをいただきました。

山都・潤徳小は、応援団を組織し、九州らしい力強い応援をしてくれました。

朝から、両校も盛り上がり、気合十分で「開校150周年記念学力調査」に臨みます。

(山都・潤徳小側からの様子は、こちら)

1時間目は国語です。

記述する箇所が多く、子供たちも頭を悩ませていました。

2時間目は算数です。

全国学力・学習状況調査では、知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や様々な課題解決のために構想を立て実践し評価・改善する力が求められます。

そのため、生活場面から算数に関連付ける問題が多くなっています。

今回は、「開校150周年記念学力調査」とうことで、特別に山都・潤徳小とのコラボを取り入れました。

全国の小学校数は約22000校。全国で一斉に調査が行われたわけですが、間違いなく直前にエール交換等をしている学校は、東西潤徳小2校だけでしょう。

全国で一番気合が入った両校で、全国NO.1、NO.2の結果を勝ち取りたいものです。

終了後の子供たちに聞いてみると、

6年生A「国語の問題量が多かったなぁ~」

という声があった一方、

6年生B「算数、簡単だった。これは、いけたんじゃない?」

という、力強い声も。

これは、期待できる・・・かな?【校長】

委員会活動、スタート!

本校には、11の委員会があり、5・6年生全員がどれかの委員会に所属します。

今日は、今年度第1回目の委員会活動が行われましたので、いくつかの活動の様子を紹介します。

代表委員会の児童は、2か所に分かれて作業をしています。

こちらは、明後日に行われる「日野市市制60周年 開校150周年記念 1年生を迎える会」のリハーサルです。

内容を一新して行われる今回の1年生を迎える会。代表委員が全体を引っ張ります。

こちらは、もう1グループの準備の様子です。

何やら、近々、一大発表が行われるようですが・・・。

内容は、まだ明らかにできないようです。「ウリー」や「サクラモチ」のことが聞こえてきますが・・・。

図書委員会の児童は、早速作業に入っています。

日々の書庫の整理は図書委員の大事な仕事です。

保健委員会の児童は、トイレットペーパーの補充について説明を受けています。

石鹸の補充も仕事になります。休み時間の保健当番も頑張ります。

栽培委員会の児童も作業を始めています。

春休みの間に、花壇にずいぶん雑草が生えてしまいました。花がきれいに見えるように雑草を抜いています。

体育委員会の児童は、体育倉庫や石灰庫で作業の確認をしています。

楽しく体育の授業を行うためには、日常の整備が大切です。

飼育委員会の児童は、飼育小屋の周りに集まって世話の手順などについて確認しています。

唯一、飼育小屋で生活している烏骨鶏の「大福」のために、愛情をもって世話をしてほしいと思います。

ほとんどの委員会は、日々の常時活動が必要なものです。

委員会活動は、「誰かがやらないと学校生活が滞ってしまう」大事なものばかりです。

高学年として、責任をもって活動してほしいと願っています。【校長】

「潤徳カレー」は、ひと味違います!

1年生は、今日から待ちに待った給食が始まります。

朝から、「校長先生、今日はカレーだよ!」とハイテンション気味の1年生たち。

相当楽しみなようです。

まずは、衛生管理が大事。手をしっかり洗います。

机も拭いてきれいにします。

”ワゴン列車”が廊下を通ります。毎日、安全運転で事故のないようにね!

「自分のことは自分で!」が小学校流。給食当番の子たちが協力して配膳です。

お待たせしました!いただきます!!

カレーにしようか、サラダにしようか、ミックスフルーツにしようか・・・。スプーンの行き先に迷います。

校長「潤徳小の給食、おいしい?」

1年生A「す~っごく、おいしい!」

1年生B「小学校のカレー、最高!!」

栄養士や調理員が聞いたら涙するような反応が次々聞こえてきます。

ルゥから手作りの本校のカレー、まさに開校150周年記念カレーにふさわしい味です。(詳しくは、こちら)

おかわりした子を聞くと、多くの子が手を挙げていました。

大満足だったようです。

一方、小声でこんなことをささやく子もいます。

1年生C「校長先生、きのこ、残しちゃった。だって、嫌いなんだもん。。。」

・・・頑張りましょう。

集団下校が終わり、今日から、自分たちだけで帰るようになった1年生たち。

週末なので、手には荷物がいっぱいですが、満腹、満足な表情で校長に手を振って帰っていきました。【校長】

開校150周年記念学力調査(5年)

今日は、5年生が「日野市学力調査」に取り組みました。

学校だより4月号でもお伝えしたとおり、今年度は、基本的に全ての教育活動に開校150周年を関連付けます。

そこで、校長自ら各教室を回り、子供たちに檄を飛ばします。

校長「今回は、普通の学力調査ではありません。『開校150周年記念学力調査』です。ですから、過去149回の先輩たちを上回る結果が求められます。」(「開校当時に学力調査なんてあったの~?」と突っ込む子はいませんでした・・・。)

緊張感の走る子供たちに、「学力調査の極意(企業秘密)」を伝授です。

1時間目は国語です。

CDから流れる放送を聞いて答える設問などもありました。

2時間目は算数です。

4年生までに学習した内容なのですが・・・、鉛筆が止まっている子がいるのが気になります。

3時間目は「学習についてのアンケート」に回答します。

学習習慣、生活習慣等は学力と相関関係がありますから、かなり細かい設問になっています。

100問以上もあるので、子供たちもちょっとげんなりです。

学力調査を終えた子たちに聞いてみました。

校長「問題、どうだった?」

5年生A「難しかった!!」(ドヤ顔で言われても・・・)

5年生B「アンケートがひたすら大変だった・・・。」

校長「今日の給食は、自慢のカレーライスだから勘弁してよ。。。」

5年生たち「やった~!」

すぐに切り替わる、かわいい5年生たちです。【校長】

「慣らし期間」一段落

保育園等では、入園してしばらくの間は、「慣らし保育」の期間があります。

小学校でも同様に、入学した1年生は学校生活に慣れ、様々な約束を覚えるため、通常の時間割ではなく、給食前に下校する「慣らし期間」があります。

入学前に幼稚園、保育園の経験のある子は、そこでの遊びや生活を通した学びと育ちを踏まえ、小学校教育につなげていくことが大切です。(「スタートカリキュラム」といいます。)

今日までは、集団下校です。

毎日、1年生と「さようなら」をしているうちに、校長ともずいぶん仲良くなりました。

そんな、学校生活に不安を抱える1年生のために、大先輩である6年生たちがしっかりとお世話係をしています。

朝、休み時間、清掃と、1年生の生活を全面サポートです。

休み時間は、1年生と遊ぶはずですが、逆に1年生のパワーに完全に圧倒されている6年生たちです。

下校後の1年生の教室を黙々と清掃する6年生たちです。

1年生は、自分たちの教室がきれいになっているのは、6年生のおかげだと感謝の気持ちをもってほしいものです。

ありがとう、6年生!

明日からは、いよいよ1年生は給食が始まります。

だんだんと通常の学校生活に移行していきます。【校長】

朝の登校風景

新年度の教育活動が始まってほぼ1週間が経ちました。

子供たちが交通安全に気を付け、元気に登校しているか気になり、朝の学区域の様子を見に行きました。

地域の安全ボランティアの方が各所に立ってくださっています。

いつもありがとうございます。

元気にあいさつをする子供たちです。

春ということで少しかすんでいますが、富士山もきれいに見えています。

ふれあい橋と富士山のコラボは、本校の学区域内の随一のフォトスポットです。

おまわりさんに朝のあいさつをして、手を挙げて横断歩道を渡る1年生です。

交通ルールもしっかり守りましょう!

高幡不動駅前で、地域の有名人である「桃太郎おじさん」にあいさつする子供たちです。

年度当初ということもあり、1年生の保護者の方をはじめ、多くの保護者の方が児童と一緒に登校されていました。

本当にありがとうございます。

校長も、随時、登下校の様子を見に行きますので、子供たちには、元気にあいさつをしてほしいと思います。【校長】

一番大切なことは命を守ること

今日は、今年度最初の避難訓練(地震)が行われました。

「予告あり」なので、各学級で、地震が起きた時の対応や避難経路の確認などを行った上で訓練に臨みます。

1年生にとっては、初めての訓練ですが、放送の指示に従い、速やかに机の下に隠れます。

防災頭巾をかぶって、廊下に避難です。(1年生の訓練は、今日はここまでです。)

2~6年生は、校庭に出て、人員確認までを行います。

新しい学級からの初めての避難でしたが、子供たちは落ち着いて行動しており、立派な態度でした。

7年前のこの時期に熊本地震が起きていますので、校長講話では、そのことについて話をしました。

・新年度になったばかりだが、地震はいつ起きるか分からない。

・実際に、7年前の4/14、16には熊本県で連続して震度7の地震が2回起きている。

・この熊本地震では、熊本城が崩れたり、阿蘇山にかかる橋が壊れたりした。200名以上の方が亡くなり、20万棟以上の家屋に被害が出ている。

・昨年度から交流を行っている、熊本県の山都・潤徳小でも校舎にひびが入り、当時、臨時休校になっている。

・学年が変わったばかりだからといって、地震は待ってくれない。自分の命を守ることは一番大切なことであるとの意識をいつももって、これからも真剣に訓練に臨んでほしい。

子供たちは、真剣に話を聞いていました。

なお、山都・潤徳小は今日が入学式です。

新しい1年生とも早く仲良くしたいものです。

臨時児童朝会開催

本日(4月10日)の朝の時間に、臨時児童朝会をオンラインで開催しました。

この臨時児童朝会に参加する教職員や児童が多数いるために、図書室の隣にある「多目的ルーム」を撮影会場にしました。

まずは、校長先生と全校児童とで挨拶をしました。

次に、教職員の紹介です。

今年度から、本校にいらっしゃった教職員の紹介を校長先生からしていただきました。

ここでは、本日の臨時児童朝会に参加することのできる何人かの先生に、ご挨拶いただきました。

そして、代表委員会の皆さんによる発表です。

代表委員の皆さんから、本校の新オリジナルマスコットキャラクターを紹介してもらいました。

代表委員の皆さんは、今日に至るまで、昨年度から、デザインやネーミング、キャラクター設定等、何度も協議してて決めてくれました。皆さんのおかげで、とても素敵な「サクラモチ」と「ウリ―」というオリジナルマスコットキャラクターが誕生しました。本当にありがとう!

最後に、開校150周年記念Tシャツのお披露目です。

保護者の皆様には、本日、C4th Home&Schoolにて「『開校150周年記念Tシャツ』の作成について」というお知らせを送付いたしましたのでご覧いただければと思います。

新しい気持ちで!

始業式、入学式が終わり、今日から、本格的に学校生活が始まりました。

1年生は、かなり早くから昇降口の周りに集まっていました。

昨日の入学式で校長と約束したとおり、しっかりと「おはようございます」を言うことができました。

教室でも、担任と朝のあいさつをして、学校での生活がスタートしました。

基本的な1日の流れを覚える日となりましたが、様々な約束や場所の説明を受けて、1年生にとって理解するのが大変だったと思います。

6年生は、入学式が終わった後の体育館の片付けや清掃を行いました。

最高学年は、こうした縁の下の活動も多くなります。

特に、今年度の6年生は、開校150周年を支える重要な役割を担います。

校長自ら、最高学年の心構えについて話をしました。

1年生の黄色のランドセルカバーは、東京ヴェルディから日野市が寄贈を受けたものです。

今日は、特別に東京ヴェルディのマスコットキャラクター「リヴェルン」が1年生の下校を見守ってくれました。

子供たちも、思わぬサプライズゲストに大喜びです。

ただ・・・

1年生A「『ウリー』じゃないの?」

という声もありました。

本校新マスコットキャラクター「ウリー」と「サクラモチ」もかわいがってくださいね!【校長】

令和5年度の校内研究が始まりました【研究推進委員会より】

今年度の校内研究が始まりました。

潤徳小学校では、令和3年度から2年間に渡り、

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」

~Chromebookの効果的な活用法の研究~

という研究主題のもと、授業改善を進めてきました。全国に一人一台端末が配布されすぐに校内研究を通したChromebookの活用方を模索してきた本校は、日常的に授業でICTを活用し、教育効果を高めてきました。

《昨年度の校内研究の様子アーカイブス》

4月14日:研究推進委員会より~OJTで、まずは教員が学んでいこう

4月25日:ついに、ミライシードが導入されました!~研究推進部より教員研修第二回目~

5月31日:ミライシードを活用しよう!【研究推進委員会より】

6月15日:研究を日常の授業に生かすということ【研究推進委員会より】

8月23日:研究推進委員会より:ムーブノートで、授業改革ムーブメントを起こす!?

9月23日:【研究授業】英語科でchromebookを活用する

10月19日:研究授業【目指せスーパー5年生!ICTで縦と横のつながりを生み、成長していく!】

11月14日:説得力のある意見を伝えよう!【5年生研究授業】

2年間の研究を経て、

令和5年度は研究主題を

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」

~Chromebookを活用した対話的な学びの実現~

としました。

Chromebookを含めた様々なツールを用いて「つながり」「対話」することを通して実現できる学習意欲の高まり、学びの深まりについて授業改善を進めていきます。

校長からは

「学校経営方針にもあるように、今年度もICTの活用を中心とした最新の教育方法を研究し、実践につなげることで教育の質の向上を図ります。

その取組の1つとして、熊本県上益城郡山都町立潤徳小学校との交流が挙げられます。本校は日野市立潤徳小学校開校150周年を迎え、山都町立潤徳小学校は今年度で閉校になります。今までの研究の成果を生かし、日常的な交流を通した学びや、距離を越えたつながりの大切さに関しても模索していけたらと思います。」

との話がありました。

今年度も本校の授業実践について発信していくので、ぜひ楽しみにしていてください。

【研究推進員会より】

雨か嵐か、それとも晴れか・・・ 令和5年度スタート!

「校長先生、どうするんですか!」

新年度は、こんな、緊迫感のある言葉からスタートとなりました。

1学期の始業式は、例年、校庭で行われます。

子供たちが登校し始めた午前8時前の天候は、小雨が降っている状況で、傘をさしている子とさしていない子が混在しています。

校庭でできそうな気もするし、無理な気もするし・・・

ただ、それ以上に「花散らし」と言えそうな強風が吹いています。

強行することも難しいと判断し、急遽、関係の教員を招集し、リモートでの始業式を行うことを確認しました。

雨天時の計画はあったものの、昨日までの天気予報を踏まえ、校庭で実施できる想定で準備をしていたので、短時間で準備をし直さなければなりません。

さらに、今年度から2~5年生がクラス替えを行うことになったので、子供たちに新しい学級や下駄箱などを教えることも時間がかかります。

子供たちは、新しい教室の中に入って、放送やリモートで始業式の話を聞いていたのですが、私にとっては、全校児童を前にして話をするつもりでいたので、子供たちの反応を見ることができず、ちょっと肩透かしな感じとなりました。

時間が押してしまい、新しい教職員のあいさつや代表委員による本校新マスコットキャラクターの発表ができませんでした。(来週に延期予定です。)

入学式では、新1年生にキャラクターの紹介をすることができました。

開校150周年を記念する取組の1つの柱、新キャラクターの「ウリー」と「サクラモチ」。

(本校ホームページのトップも飾っています。キャラクターの詳しい紹介は、学校だより4月号をご覧ください。)

学校の広報大使として大活躍してほしいと思います。

また、昨年11月から行っている、本校と同名の熊本県上益城郡山都町立潤徳小学校との交流も継続していきます。

山都・潤徳小は、統廃合により、今年度末で閉校となります。

この1年限定の交流になりますので、より一層の充実を図ってまいります。

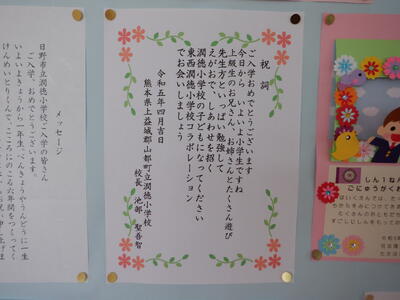

本日の入学式にも祝詞をいただきました。

両校のホームページでも交流の様子を積極的に発信していきますので、ぜひ、ご覧ください。

今朝は、風雨の中でのスタートになりましたが、入学式の後半からは穏やかな日差しも射すようになりました。

きっと、今年は、開校150周年の年として、明るく笑顔にあふれた1年になることと思います。

本校ホームページでも、最新の情報を随時発信していきますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 入学式

本日(4月6日)、「令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 入学式」を挙行いたしました。

<正門の様子>

多くの皆様が、この場で記念撮影をされていました。

<体育館入り口の様子>

新入生の入学をお祝いして、教職員が心を込めて装飾をいたしました。

<祝電>

お祝いのメッセージを数多くいただきました。

<日野市市制60周年・開校150周年記念入学式の様子>

校長式辞の様子となります。

日野市立潤徳小学校新オリジナルマスコットキャラクターの紹介の様子となります。

「ウリ―」と「サクラモチ」と言います。

児童が何度も協議して決定したキャラクターです。

みなさん、かわいがってください!

担任紹介の様子になります。

新入生退場の様子となります。

本日、124名の新1年生が本校に入学しました。

明日から、楽しい学校生活が始まります。

在校生のみんな、仲良くしてくださいね♪

令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 始業式

本日(4月6日)、「令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 始業式」を行いました。

今年度は、日野市市制施行60周年、そして、本校は開校150周年を迎える特別な年となります。

そのような特別な「令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 始業式」を校庭で開催する予定で計画をしていたのですが、残念ながら小雨が降っていましたので、急遽、放送機器や一人1台端末(chromebook)等を活用した開催方法に切り替えました。

<担任紹介の様子>

校長先生が、放送で担任の先生を紹介していきます。

<教室の様子>

紹介があるまで、先生方は廊下で待機をしています。

校長先生から呼名された新担任は、教室に入室し、子供たちと挨拶をします。

<機材準備の様子>

担任紹介を終えた後は、新担任が機材等の準備します。

<校長先生のお話>

オンラインでの開催に切り替え、改めて校長先生のお話となりました。

<転入児童紹介>

転入する3名の児童の紹介がありました。

日野市市制60周年・日野市立潤徳小学校開校150周年記念となる特別な令和5年度が、児童をはじめ保護者の皆様、地域の皆様、そして学校に関わる全ての皆様が、「笑顔招福」で幸多き1年となりますように、心よりお祈りいたします。

令和4年度 卒業式

週間予報では、ずっと降雨が心配されてきましたが、今朝は、朝からとても暖かく、春らしい穏やかな日になりました。

6年生にとって、大きな節目の日、卒業式を迎えました。

校庭の桜も満開で、卒業生を迎えます。

開式は午前9時。練習で何度も繰り返した入場ですが、保護者等の方からの大きな拍手を受け、緊張感ありありの子供たちです。

「校長をやっていてよかった」と思う瞬間がありますが、まさに、この卒業証書授与がそれにあたります。

卒業生の晴れの瞬間を最も間近で見ることができるのは幸せなことです。

校長の式辞の際も、壇上から、卒業生のことが気になって仕方ありません。

「この子たちに話すことができるのも、最後なんだなぁ・・・。」

という思いが、話しながら込み上げてきます。

「旅立ちの日に」の歌に自分の全てをぶつける卒業生。学年として、最後に心を一つにする瞬間です。

今回は、各家庭2名の方までの参加が可能な形式となりました。

多くの保護者等の皆様に見守られ、卒業生は巣立っていくことができました。

退場していく卒業生は、安堵の表情です。

130名の卒業生全員に卒業証書を手渡すことができて、とてもうれしく思います。

卒業生一人一人に幸あれ! と心から願います。

保護者等の皆様、これまで、本校の教育活動にご協力を賜り、本当にありがとうございました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)