文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室8

子供たちが楽しみで仕方ないだろう食事の時間が始まります。予定では18時05分食事係さん集合でしたので、少し早めにと思い食事会場へ向かうと…な、な、なんと

ロビーに人だかりが!!

副「え。食事係さん?!」と、聞くと

先生「行動が早くて10分前から集まってきたんです。」とのこと。

時間を大切にして行動できています。

本日のお食事です。包の中は、ハンバーグです。

副「エビフライにちなんでエビフライポーズして」と、お願いするとポーズをして応えてくれました。ありがとう。

こちらもエビフライポーズ(笑)優しい。

どんどん集まってきてあっという間に着席しています。立派です。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室7

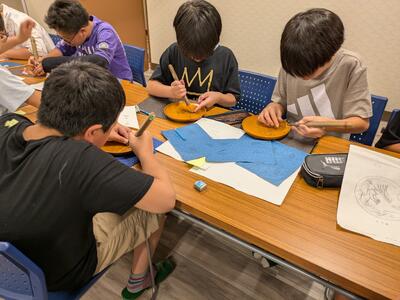

日光彫が始まりました。

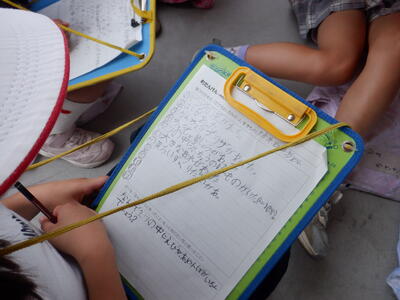

下絵をなぞった後、彫り進めます。

普段使う彫刻刀とは違い、押すのではなく引いて彫ってていきます。要領を得た子供たちは、どんどん掘り進めていきます。

「すごく上手にできた!最高!!」

と、見せてくれました。

思い出として、しっかり残りますね。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室6

ホテルに到着しました(到着時刻は予定通り)

開校式です。

係児童がしっかりと進行します。

いつもの移動教室に一味加え

テーマソングをみんなで歌います。

歌詞ノートがしっかりとしおりにはさまれています。

歌声が届けられず残念です。

この場で係打ち合わせをしていよいよ各部屋へ移動します。

鹿発見!!

猿もみた〜い!とのこと

出会えるといいですね。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室5

電波の関係でアップが滞りました。

申し訳ございません。

1日目午後の行程

二社一寺に到着いたしました。

児「写真でみた〜。」

児「写真と一緒だぁ。」

本物です!

世界遺産です!!

三猿〜!

みんなのテンションは

まるで友達に会ったかのようです。

鳥居から陽明門がしっかり見えるパワースポットも教えていただきました。

皆様にもパワーをお送りします。

指さす先には、眠り猫が見えます。

社会科で歴史を学び始めています。

時代を進めていくと、今日名前を聞いた人物がたくさんでてきて「あの時の〜!」と、なるだろうと思います。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室4

大谷資料館を後にして、昼食場所に向かいます。

お昼は「カレーライス」です。

いただきま〜す!

食事時間なんと20分間

が、しかし

早い。早い。

すごい早さでお皿からカレーがなくなりました。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室3

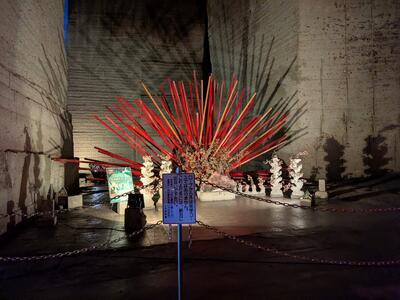

大谷資料館に到着しました。

菖蒲を出発したときには、大谷資料館の見学時間がとれないかも…と、教職員で話していましたが運転手の方の「見学できるようにします。」という後押しもあり、大谷資料館に向かいました。

中に入るとライトアップされ、幻想的な空間広がっています。深さ30メートルの大空間です。ここで、大谷石が掘られた歴史を学ぶことができます。

大谷石に馴染みがない児童にも分かるように門扉が飾られていました

手彫りと、機械彫りの違いが壁を見ると分かります

今は、舞台や撮影など芸術的な分野で使われることが多いとうかがいました。

「でも、こんな暗くて寒いところで石を掘って人間が担いで運んでたなんて…」

と、つぶやく児童もいました。

昔の方の苦労を感じることもできました。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室2

途中トイレ休憩を羽生でとる予定でしたが、高速道路の渋滞により休憩場所(菖蒲)が変更となりました。

同じバスの子に

児「寝てましたね。」

副「寝てた(笑)バスの中って、眠くならない?」

児「全然。でも、起こしちゃってごめんね。」

お気遣いまでいただきました。ありがとう。

また、出発します!

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室1

いよいよ子供たちが楽しみにしていた日光移動教室がスタートします。

出発式ではスローガンである「ニコニコ日光にっこにこ〜小学校最後の日光 史上最強で最高の日光にしよう」の確認がありました。

どんな2泊3日になるかこちらでお伝えしていきたいと思います。

お見送りにもたくさんの方がきてくださいました。朝早くからありがとうございます。いってきます!

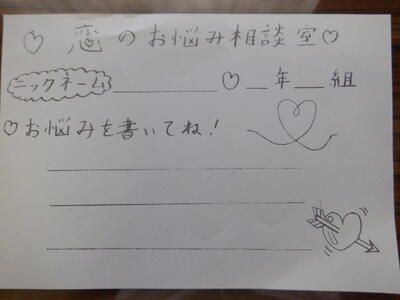

【子供たちがつくる学校プロジェクト】(たぶん、全国初!)教員による公開恋愛お悩み相談!

「教員の働き方改革」の一環として、日常の業務連絡は、校務支援ソフト上の掲示板や文書連絡で行われることが多くなっています。

先週、ある連絡に職員室内がざわつきました。

放送委員会担当教員「『水曜ラジオ:恋のお悩み相談室』のお便りを、ぜひ先生たちにも書いてもらいたい!と水曜日担当の放送委員たちが希望していますので、ご協力をお願いします。」

机上には、写真の用紙が配られています。

全校児童対象にも「投書箱」方式で呼びかけていますが、教職員の恋の悩みも募集するというわけです。

ふと、目をやると、見付からないように隠しながら何やら書き込んでいる教職員も・・・

恋の悩みは年代を問わないようです。(苦笑)

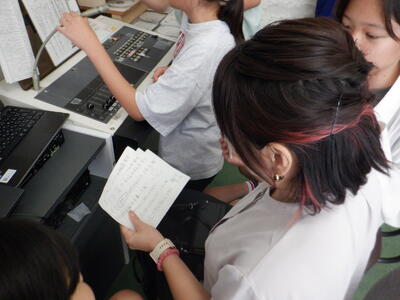

さて、今日は水曜日。第1回目の「恋のお悩み相談室」が昼の放送で流される日です。

担当の子供たちが集まってきます。

いつの間にか、日ごろは校長のことをそばで支えている「ラジオネーム:あーみー」が、今日取り上げる恋のお悩みに真剣に目を通しています。

どうやら、「ゲスト恋愛コメンテーター」の役割で出演するようです。

放送開始です。

今日の放送委員のパーソナリティーは3名の放送委員。

(ラジオネームは、「あかちぇー」、「あづちぇー」、「なるちぇー」なのですが、身バレしてしまうと、今後の芸能活動に支障が出るおそれがあるため、今回は単純にA、B、Cとします。(笑))

放送委員A「今日のお楽しみ放送は、『恋のお悩み相談室』です。」

放送委員B「今回は、第1回を記念して、スペシャルゲストをお呼びしています。」

(「あーみー」自己紹介)

【6年生からの恋の悩み】

[いつもどおりすぎて、何も起きない!もっともっといっぱい話したい!]

放送委員C「このお悩みについては、どうですか?」

あーみー「恋をしてるって、そういうことですよね♡ 普通に話すためには、どんどん話しかけてみましょう!」

放送委員A「その人の好きな物を話題にして話したら、けっこう会話が続くと思います。」

給食の準備を進めていると、唐突に始まる「恋のお悩み相談」。

教室内はかなりの戸惑いの空気が流れます。

【5年生からの恋の悩み】

[好きな男の子が違う女の子に告白したそうです。ここは、男の子の恋の応援をすべきなのでしょうか。]

あーみー「いい質問ですね。これは、応援していきましょう。いつ、なんどき、自分に振り向くか分かりません。いつ、チャンスがあるか分かりません。男の子に優しく、そのとおりだと思います。」

放送委員B「自分の好感度を上げるために、男の子を応援して、他のイケメン男子に好きになってもらいましょう。」

恋愛相談に耳を傾ける6年生たち。

明日からの日光移動教室では、部屋で「恋バナ」全開か?

【教職員からの恋の悩み】

[好きな人とすれ違いが多くて、なかなか一緒にいられません。]

あーみー「すれ違い、切ないですね。私は、すれ違うこともなくなりました。どうすればいいですかね?」

放送委員に「逆質問」する恋愛コメンテーター。(苦笑)

放送委員C「すれ違っていることが多いようなので、その人がその時間にどこに行っているか予想して、そこで話してみたら話す機会が増えるのではないでしょうか。」

1年生の教室では・・・

1年生A「校長先生、うどん、おいしい!」

まだ、恋バナには無縁のようです。(笑)

来週からも続く、「恋のお悩み相談室」。

いったいどうなることやら。。。

たぶん、真っ昼間からこんな校内放送が行われているのは本校だけでは?

校長の私も、これまでで最も顔が赤くなるブログとなりました。(苦笑)【校長】

日光移動教室前日!!

いよいよ、明日から2泊3日で6年生が日光移動教室に出かけます。

朝の「潤いの時間」、6年生は男女に分かれて集まっています。

宿泊行事ですから、男女の体の違いによって、生活上の注意点が変わるところがあるからです。

6年担任「女子の体調の悪いときにも気遣ってあげられるような男子として・・・」

神妙に聞いている男子たち。

ちょっと、女子の集まりの取材は控えました。

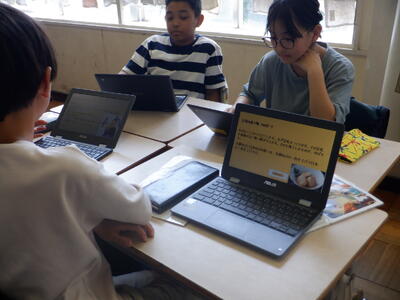

実行委員や各係の準備も最終段階ですが、総合的な学習の時間で調べてきた「ニコニコ日光サーチ」の学習も実地踏査をする前日ですから熱が入ります。

日光の自然、動植物、食べ物、歴史的建造物・・・など、様々なテーマで調べてきたことを互いに発表しています。

明日からは、自分の目で見て、調べてきたことを確かめてほしいものです。

直前ですから、細かいことも確認します。

写真は、食堂内で生活班で座る場所を相談しているところです。

現地で無駄な時間を使わないためにも大事なことです。

最後のハードル、事前健診です。

養護教諭「お医者さんから、合格をいただけたら、健康カードが渡されます・・・。」

校長「もらえなくても、漢字50問テストや分数のわり算のプリントをたくさん用意しておくから、移動教室に行けなくても大丈夫だよ。」

6年生たち「結構です!(怒)」

校長「それにしても、日光で、何が楽しみなの?」

6年生A「食事かなぁ・・・アイスが楽しみ!」

校長「食事が終わった後に、冷たいアイスが出てくるんだよ。」

6年生A「えぇ、すごい!楽しみ!」

6年生B「私は、ハイキングかな。」

6年生C「日光彫!」

話は尽きません。

健診終了後の5時間目、移動教室前の最後の時間です。

バスレク等の確認で盛り上がる学級も。

校長を捕まえて、じゃんけん大会でハッスルです。

道徳「修学旅行の夜」の教材で学習する学級もありました。

夜、班長の言うことに従い、早く就寝すべきか、従わず、目を盗んで起きているべきか・・・

もちろん、早く寝ないとダメですよ!

今日は、日光も30℃以上の暑い日になっているようです。

梅雨時の例年の日光移動教室とは違う天候になりそうです。

しかし、「例年どおり」を打破し、史上最高の日光移動教室を目指す6年生たちには、ちょうどよい天候なのかもしれません。

素晴らしい3日間になることを期待しています!【校長】

全校朝会(6月17日)

今朝はリモートによる6月の全校朝会が行われました。

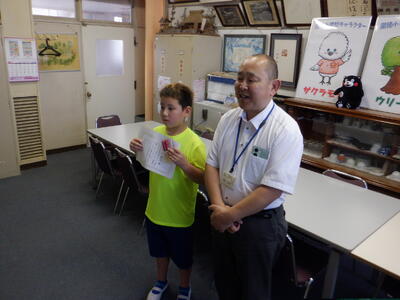

最初は表彰です。

5/25に開催された「わんぱく相撲日野場所」で見事優勝し、横綱になった児童を紹介しました。

続いて、スライドを使っての校長の話です。

まずは、八ヶ岳移動教室の振り返りです。

5年生は史上最高の移動教室を目指して、各係で今までにない新たな取組に挑戦し、そのこともあって、とても思い出に残る素晴らしい移動教室になったと話しました。

5年生たちも教室で校長の話を聞きながら、自分たちの頑張りを思い返していました。

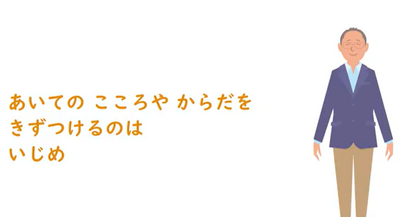

6月は「ふれあい月間」として、東京都内の全ての小・中学校で、いじめの未然防止や子供たちの健全育成を目指した取組が行われています。

そこで、文部科学省のいじめに対する理解を促す動画教材を使いながら、校長からいじめの定義や対応などについて説明しました。

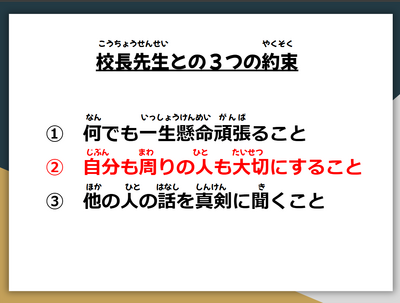

本校には「鉄の掟」である「校長先生との3つの約束」があり、「自分も周りの人も大切にすること」を全員が守ることを誓っていることから、いじめが起きるはずがないことを力説しました。

「自分がされたり言われたりして嫌なことは相手にもしない」という基本を互いに守ることが集団生活では大事です。

どの子もしっかりと話を聞いていました。

潤徳小の子として、「校長先生との3つの約束」をしっかりと守ってほしいものです。

いじめの未然防止には、いじめが起きにくい、明るく楽しい学校生活が送れるような環境づくりを進めることも大事です。

そこでポイントとなるのが「子供たちがつくる学校プロジェクト」です。

自分たちでよりよい学校をつくっていくという積み重ねが 明るく楽しい学校生活に結び付きます。

体育委員会が企画した「体力アップマッスルジム」、集会委員会が企画した「ドッキリ集会」を例に、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の重要性について話をしました。

その中心となるのが、児童会本部役員であり、各委員会の委員長を加えた「中央委員会」です。

楽しいことの陰には、それに向けて努力している人たちがいることをあらためて紹介しました。

最後は、明後日から日光移動教室に向かう6年生へのエールです。

「史上最強で最高の日光」を目指す6年生たち。

オリジナルキャラクターまで作成し、気合十分で臨みます。

「史上最高の移動教室は、史上最高の準備から」と話し、檄を飛ばしました。

校長の話を聞き、気持ちを高める6年生たち。

この子たちなら、きっと、史上最高の日光移動教室を達成してくれることでしょう。

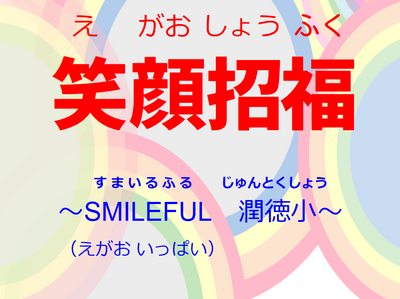

「『笑顔招福』にいじめなし!」

そんな潤徳小でありたいと思います。【校長】

ごみ処理について知る

社会科で、水道の学習に続き、「ごみの処理と再利用」の学習を進める4年生。

今日は、「日野市クリーンセンタープラスチック類資源化施設(以下、クリーンセンター)」と「浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設(以下、可燃ごみ処理施設)」の見学を行いました。

学校からは徒歩圏内にある施設なのですが、市からバスの補助が出るため、ちょっと早めに集合し、バスに乗って移動します。

暑くなりそうなので、熱中症対策としてもありがたいです。

校長は、校内対応を終えてから合流したため、すでに2組グループ(クリーンセンター)と1・3組グループ(可燃ごみ処理施設)に分かれた後でした。

校長は、2組グループで話を聞きました。

ごみの資源化について細かい説明を受けている2組グループの子たちです。

手作業での分別が必要なところもあります。針などが入っていて、大変危険なときもあるそうです。

スライドを使ったまとめの話では、日野市は、ごみの排出量が少ない自治体として、2年連続1位であるとの紹介がありました。(人口10~50万人の自治体対象)

大変誇らしいことです。

係員の方からは、ごみ減量には「5R」が大事であるとの説明がありました。

Refuse(発生回避)

Reduce(発生抑制)

Reuse(再使用)

Return(返却)

Recycle(再生利用)

全国1位の座を守るためには、子供たちだけでなく、潤徳ファンの方々のご協力が必須です!

クリーンセンターから歩いて、可燃ごみ処理施設に移動します。

先に見学していた1・3組グループと入れ替えです。

校長「ごみを減らすぞ~!」

4-1の子供たち「おーっ!」

週明けからノリのよい子供たち。

令和2年に竣工した可燃ごみ処理施設。

内部はとてもきれいです。

「プラットホーム」で、各市(日野市、国分寺市、小金井市)から運ばれてきたごみが投入されます。

ちょうど、3市の収集車が揃う場面もありました。

思わず、日野市の収集車(緑色)に「日野市、頑張れ~!」との声が掛かります。

担当の方も子供たちが見学しているのに気付いてくれて、収集車の中から手を振ってくださいました。

「ごみピット」に集められたごみを、クレーンで攪拌(かくはん)するところを見学します。

1回5トンものごみを吊り上げることができるそうです。

ごみピット内の臭いは凄まじく、下着の中まで臭いがこもるくらいなのだそうです。

ごみ袋を破り、できるだけ水分が少ない状態にするためにも、攪拌作業は欠かせません。

焼却炉の中は、850℃以上になっているそうです。

もちろん、直接見ることはできないので、ライブカメラの映像で、ごみが燃えているところを見学します。

最新式の設備で、煙突からの排煙も基準を大幅に下回り、ほぼ無害化されているとのことでした。

(白煙や黒煙に見えるのは、ほぼ水蒸気だそうです。)

これから学習を進めるうえで、たくさんの発見をすることができました。

関係者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

水泳指導、開始!

今日の10時現在、気温、水温とも25℃。

水泳指導を行う目安の数値は超えているものの、ちょっと肌寒さを感じるくらいのコンディションです。

そんな中、3・4時間目、全学年のトップを切って、3年生がプール開きに臨みました。

水泳の授業は楽しい半面、事故が起きれば生命に関わる危ない内容でもあります。

指導する教員は、約1年ぶりのプールですから、基本的なことを丁寧に説明します。

バディを組んで、確実に人数確認を行います。

体操を入念に行い、準備を整えます。

しかし・・・

3年生女子たち「この後は、『地獄のシャワー』だよね・・・。」

子供たちが勝手に呼称している「地獄のシャワー」で、入水前に体を丁寧に洗います。

絶叫が響きます。

ご近所の皆様、すみません。。。

3年生たち「気持ちいい~!」

久し振りのプールに、子供たちは大はしゃぎ。

水に浮かぶ感覚を確かめていました。

しかし、水泳の授業が終わると、

3年生たち「校長先生、寒~い!」

と言って、タオルにくるまりながら戻ってくる子供たち。

「生姜の日の給食」で温まってください。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会紹介集会③

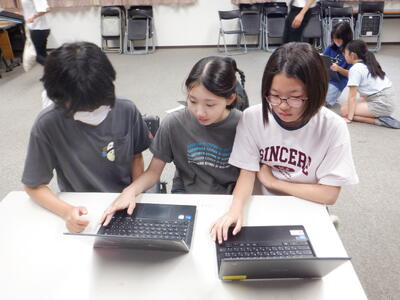

今朝は、今年度2回目の委員会紹介集会がリモートで行われました。

今回も、児童会本部役員の力を借りず、各委員会の発表担当の6年生たちだけで進行します。

開会の宣言も含め、最初は栽培委員会からの発表です。

今年のめあての説明がありました。

お花を通じての「笑顔招福」、とてもステキです。

静かに話を聞いている3年生たち。

花壇の花を大切にする優しい子たちに育ってほしいものです。

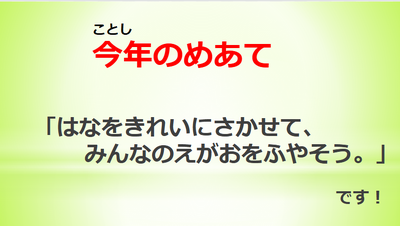

続いて、放送委員会からの発表です。

放送委員会の今年度のめあては、「み・み・か・き」とのことです。

魅力的な放送で、リスナーの耳をとりこにしてほしいと思います。

6年生たちも、仲間の発表をしっかりと聞いています。

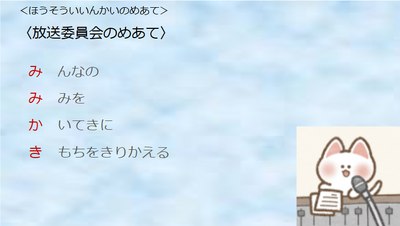

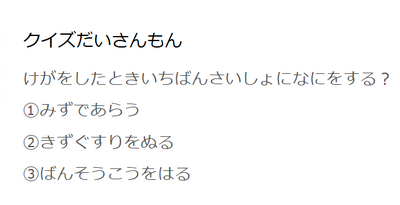

最後は、保健委員会です。

保健委員会から出されたクイズの中には、ケガをしたときの対応に関する問題がありました。

休み時間などで転んで、泣きながら保健室に来室する子がいますが、服やケガをした場所が砂まみれになっていることがあります。

痛くて、びっくりしてしまうこともあるでしょうが、まずは冷静になり、患部を水で洗うことを意識してほしいものです。

最後は、発表者全員で「ばいば~い!」と手を振って、発表終了です。

生中継が終わった後は、全員で集まり、担当教員の話を聞きながら振り返りをします。

日光移動教室前の準備で忙しい6年生たちですが、しっかりと発表を行い、頑張っていました。

それにしても、たまたまですが、今回の発表者は全員が女子・・・。

昨日、「日本の男女平等指数が118位(参加協力国148か国)で、G7では最低」とのニュースが流れていましたが、本校では女性活躍が進んでいるようです。(笑)【校長】

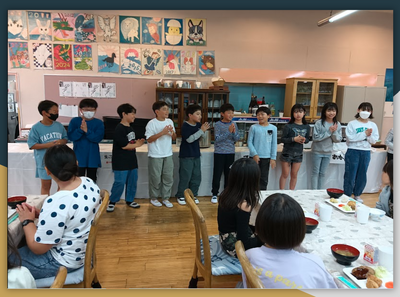

【子供たちがつくる学校プロジェクト】たてわり班活動

今年度初めての「たてわり班活動」が行われました。

6年生は、この日のために班のメンバーが楽しめる活動を考えていました。

5年生は、1年生を迎えに行きます。迎えにきてもらった1年生も嬉しそうです。

今日が第1回目ということでどの班も「自己紹介」がミッションです。しかし、本校の6年生は「子供たちがつくる」を実践するために自己紹介も一工夫されていました。

じゃんけん列車型

好きな物を紹介する型(名前だけでなく好きなものも言ってね♡)

いすとりゲーム型(椅子に座れなかった子は、自己紹介してね♡)

なんでもバスケット型(名前に「あ」がつく人~♡)

初めてのたてわり班なので低学年は、自己紹介を言えずに困っている様子の子もいます。

しかし、ここは6年生がしっかりとフォローしてくれます。

6年生司会「自己紹介をしてください。好きなものを一緒にお願いいします。」

低「・・・」

6年生フォロー「名前を言えばいいよ」

低「○○ ○○です。・・・」

高学年フォロー「好きな食べ物でいいよ。好きな食べ物は?」

低「好きな食べ物はぶどうです。」

とても的確なフォローで素晴らしいです。

最後にがんばった6年生にインタビューをしてみました。

副「初めてのたてわり班活動を終えてどうでしたか。」

6年生「みんなが楽しそうにしてくれて嬉しかったです。」

6年生「リアクションが薄くてどうしようと思ったこともあったけど、最後は楽しそうにしてくれたのでよかったです。」

本校のたてわり班活動は、どの代も6年生が大活躍します。それは、1年生の頃から6年生を見て育ったからだと感じます。次は自分たちの番だと昨年度の6年生からバトンを受けとった現6年生。次は、どんな遊びを考えてくれるか楽しみです。

小中交流会(三沢中学校)

今日は、午前授業です。

児童下校後、教員は何をしているかというと、全員、三沢中学校に出かけました。

「小中交流会」に参加するためです。

「小中交流会」は、卒業生が三沢中に進学する本校、日野八小、七生緑小の関係教員が三沢中に集まり、生徒の授業の様子を参観し、グループごとに小中合同で協議を行うものです。

これにより、小中及び小学校相互の教育活動を知り、具体的な連携の取組を進めたり、小学生が中学校へ進学する際のギャップを少なくしたりすることをねらいとしています。(日野三中との小中交流会は6/17に行われ、本校からも一部の教員が参加します。)

まずは、5時間目の授業を参観します。

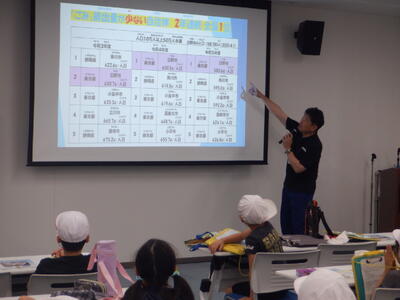

1~3年生の全クラス公開なので、小学校の教員も学年や教科等の一覧表を見ながら参観しています。

本校の昨年度の6年生担任たちも、直近の卒業生である中1の生徒の授業を心配そうな表情で見ています。

もちろん、生徒側も旧担任の登場に色めき立ちます。

若干、授業に集中できなくなってしまうので、小学校側としては授業をしている中学校の先生方に申し訳ない感じもします。

校長も、各学年で「あ、校長先生来たよ。」と生徒たちがひそひそ話しているのを聞き、うれしいやら、授業に集中してほしいやら、複雑な気持ちになります。

昨年度まで本校のホームページにたびたび登場していた子供たちも、中学校の生徒になってしまうと自由に撮影できなくなってしまうので、授業の様子をお伝えできないのは、ちょっと寂しい気もします。

生徒の下校後は、各校の教員が教科ごとにグループを組み、協議や情報交換等を行いました。

生徒の情報交換や指導方法等の意見交流をすることで有意義な時間になりました。

最後は、各校の校長からも集まった4校の教員に対し、小中連携の重要性などについて話をしました。

同じ地域で指導にあたる教員たちが、校種等の違いを越え、9年間で「ひのっ子」を育てる意識を共有することが大切であると改めて感じました。【校長】

交通安全教室

今日の3・4時間目、日野警察署の方々をお迎えして、1年生を対象とした交通安全教室が開かれました。

最初に、校長から話をしました。

時間の都合のつくときは、朝、学区域内を自転車でパトロールしていますが、交差点などで、自分でしっかりと手を挙げて道路を渡っている1年生を見かけることがあることを紹介しました。手を挙げることは、車を運転しているドライバーの方に気付いてもらいやすくなり、自分の身を守ることにつながると話しました。

今日は、3名の署員の方々にお世話になります。

1年生たち「よろしくお願いします。」

しっかりと挨拶です。

まずは、DVDで、交通安全の基礎を学びます。

その後は、署員の方から具体的に道路を渡るときの注意点を教えていただきました。

また、自転車に乗り始めた1年生も多いことから、「自転車安全利用五則」のお話もいただきました。

その後は、いよいよ実技です。

信号のある交差点は、歩行者用の信号が青に変わるまでしっかり待ちます。

「右」→「左」→「右」の順番でしっかりと確認し、手を挙げて、周囲に注意しながら渡ります。

信号のない交差点の実技もあります。

基本的な手順は同じですが、車のドライバーと「アイコンタクト」をして渡るのがポイントです。

とても真剣に実技に臨んでいた1年生たち。

あとは、日々の実践です。

自分の身をしっかりと守れる子に育ってほしいものです【校長】

まちたんけん 序章

今日の1・2時間目、2年生が校外に出て、「まちたんけん」に出かけました。

3年生も同様な校外学習を行いますが(詳しくは、こちら)、3年生は、土地利用や地図の見方等に関連付けた社会科の学習の一環です。

2年生の場合は、生活科の学習で、地域の身近な施設について、働く方やその仕事内容などについて調べることが目的になります。

本格的な調べ活動を行うのは2学期になってからですが、まずは、地域の身近な施設を知ることを目的として出かけます。

今回は、学区域の北側を調べます。

2年生の場合、まだ行動範囲が狭いですから、特に京王線の南側に住んでいる子にとっては、初めて行く場所も多くなります。

まずは、向島用水親水路に沿って歩きます。

緑豊かでとても爽やかな気分になります。

水車小屋の横も通ります。

5年生の米作りの学習で、精米作業を行う際、地域の方々からご指導をいただいていますが、身近にこうした施設があるのも本校の特色になります。

日野市東部会館の横を通りますが、今日は残念ながら閉館日です。

日野市立石田環境プラザでは、休憩を兼ね、施設内の様子をいろいろ調べます。

見付けた物などをワークシートにまとめていきます。

(校長は、途中で学校に戻りましたが、子供たちは帰る途中、学校の近隣の農園「Neighbor's Farm」にも寄っています。)

2学期は、こうした施設の方へのインタビューなどをグループで行う予定です。

身近な地域への関心をより高めてほしいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】先生借りに行こうよ!

今年度も「アレ」が行われます。

いつもどおりの中休み。当番の放送委員の放送が入ります。

放送委員「休み時間になりました。天気がよいので、校庭に出て元気よく遊びましょう。・・・」

次々、子供たちが校庭に出てきて、思い思いの遊びを始めます。

すると・・・

集会委員A「突然ですが!ドッキリ集会です!!」

集会委員B「他学年と仲良くするために、委員会や大事な集まりがない人は外に出てみんなでやりましょう!」

年間計画に位置付けられた児童集会以外に「ゲリラ的」に実施される「ドッキリ集会」。

昨年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環としてスタートしましたが(詳しくは、こちら①、こちら②、こちら③)、今年度も「ドッキリ集会2025」と銘打ち、集会委員たちが新たな企画をぶつけてきました。

放送を聞き、さらに校庭に殺到する子供たち。

すぐに朝礼台の周りは子供たちでいっぱいになります。

今回のドッキリ集会の内容は「先生借りに行こうよ!」ゲームです。

特に高学年が移動教室のキャンプファイヤーのときなどによく遊ぶゲーム「猛獣狩りに行こうよ!」をもじった新しい遊びです。

学校の教員のフルネームの文字数でグループを作ること、できるだけたくさんの学年でグループを作ることがルールです。

グループを作ることができたら座ります。

一例として、校長の名前も出題されました。

「さいとう いくお」なので、7文字。

つまり、多くの学年で7人グループを作るというわけです。

今年度、新しく本校に着任した教員を中心に出題されていました。

遊んでいる間に自然に教員のフルネームを覚えることができるわけです。

校長も一緒にグループを作って遊びます。

時間内にグループを作れなかった子たちは「罰ゲーム」として「♪チェッチェッコリ」の曲に合わせて踊らなければなりません。

しかし、「罰ゲーム」とは思えないほど楽しそうに踊る姿に周りは大爆笑です。

神出鬼没に現れる集会委員たち。

今回も楽しい企画を考えてくれました。

今度は、いつドッキリさせられるのやら。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】ニコニコ日光にっこにこ!!

5年生が八ヶ岳移動教室から戻ってきたばかりですが、この後は6年生の日光移動教室が控えています。

6年生の移動教室のスローガンは「ニコニコ日光にっこにこ~小学校最後の日光 史上最強で最高の日光にしよう~」です。

そのための準備が着々と進んでいます。

今日の中休みには、日光移動教室実行委員会(ニコニコ日光プロジェクトチーム)の打合せがありました。

校長も参加し、実行委員たちに話しかけました。

校長「5年生の八ヶ岳移動教室に行ってきましたが、5年生たちは、去年の5年生、つまり君たちを越えようとして取り組んでいました。各係が工夫していて、とてもよい移動教室だったと思います。ただし、みなさんは、先生たちが何も言わなくても『史上最強で最高』の日光移動教室を目指している学年です。『子供たちがつくる学校プロジェクト』を引っ張っているみなさんならきっと目標を達成できるでしょう。5年生たちは、来年、みなさんの日光移動教室を越えることを目指してくるはずです。『とてもかなわない』と思われるような日光移動教室にして、6年生として、5年生に力の差を見せつけてください。」

静かにうなずく実行委員たち。

6年生たちは、5年生だったときの八ヶ岳移動教室で、自分たちで考えた室内レクなどで「史上最高」に盛り上がった経験をしています。(詳しくは、こちら)

ですから、元々の基準が高いので、そもそも「例年どおり」の移動教室にしようとは考えていません。

「前例踏襲は後退なり」ということを自然に意識できているのです。

そのため、自分たちのオリジナルの工夫ができないか、実行委員や各係は頭をひねっています。

通常、移動教室のバスレクは学級ごとに行われますが、実行委員たちはそれを学年共通レクにして、後で表彰対象にすることを計画しているようで、今日は、その具体策について話し合っていました。

こういう考えが出てくること自体、「史上最高」の準備が着々と整ってきていることを感じさせます。

6年生たちは4月に進級してすぐに日光移動教室の準備を開始しています。

あと2週間、入念な準備を進め、史上最強、最高の日光移動教室に向かいます。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)