文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室9

明日の天気は、ちょっと雨の予報になっています。

そこで、明日行く予定だった「JR鉄道最高地点」(1375m)に行き、学年写真を撮ることにしました。

今回の移動教室で唯一の学年集合写真です。

ちょうど小海線の電車が通る時間に重なったため、ちょっと電車を待つことに。

踏切の音が鳴ると⋯

一瞬で電車が通過!

まさかの2両編成…

撮り鉄の道は険しいものです(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室8

ハイキング中は、アップすることができなかったので、バスに戻ってから、ハイキングの様子をお伝えします。

天気は穏やかだったのですが、ハイキングコースには視界が開けた場所が少なく、ちょっと単調な景色が続いたこともあり、少し心が折れてしまった子も⋯。

でも、全員、最後まで歩き切ることができました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室7

美し森の駐車場からハイキングのスタートです。

しょっぱなから急な階段が続きます。

いきなり音を上げる子もいます。

美し森の展望台でクラスごとに写真を撮ります。

去年の移動教室は天候があまりよくなく、ここで引き返しましたが、今年は天気に問題はありません。

本格的なハイキングはこれからです。

ここからは、電波状態が悪いことが予想されるので、ライブは難しいかもしれません。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室6

ようやく茹で上がりました。

インストラクターの方から、順番にほうとうを受け取ります。

お待たせしました。

クラスごとに「いただきます」をします。

校長「自分たちが作ったほうとうの味はどう?」

5年生たち「最高〜!」

中には野菜嫌いの子もいたようですが、周りの雰囲気もあり、トライしていました。

おかわりをしている子もたくさんいました。

校長も山梨の味に大満足です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室5

後は生地をこね、

延ばしてということを繰り返します。

家庭科というより、体育という感じになってきました。

インストラクターの方の合格がもらえると、包丁で麺の太さに切っていきます。

完成が近付いてきました。

麺をインストラクターの方に提出します。

茹で作業は、インストラクターの方にお任せして、でき上がりを待ちます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室4

まずは野菜を切るところから始めます。

先日、家庭科で調理実習をしているので、包丁なども怖がらず、互いに協力しながら作業しています。

小麦粉と水を混ぜていきます。

少しずつ、何回かに分けていくのがポイントです。

力を入れてこねていきます。

麺のコシに関わる作業です。

腰に力を入れ、全体重をかけていきます。

5年生A「何か、紙粘土みたい!」【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室3

予定どおりの時刻に高根クラインガルテンに着きました。

こちらでは、自分たちでほうとうを作ります。

南アルプスをバックにインストラクターの皆様に挨拶をします。

遠くにうっすらと富士山を見ることができます。

いつも見ている日野側からは反対向きになるので、ちょっと違う山姿に見えます。

身支度をして、調理スタートです!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室2

山梨県の甲府盆地に入ると、天気が薄曇りになり、太陽が顔をのぞかせるようになりました。

南アルプスの山々もくっきり見えます。

釈迦堂PAでトイレ休憩です。

各号車、バスレクなども始まり、元気いっぱいです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室1

今朝はどんよりとした曇り空。

考えようによっては、熱中症のおそれもない移動教室日和とも言えます。

今日からの2日間、5年生はこれまで準備を重ねてきた八ヶ岳移動教室に出かけます。

まずは、実行委員による出発式です。

めあてなどの確認をしながら、全体の士気を高めます。

校長からも、改めて「前例踏襲」にならず、史上最高の八ヶ岳移動教室を目指そうと話しました。

子供たちの気合も十分なようです。

予定どおり出発です。

たくさんの保護者等の皆様にお見送りいただきました。

早朝から、ありがとうございました。【校長】

救急救命講習会

今日は5月の最終登校日。

来週からは6月です。

6月になると水泳指導が始まります。

楽しい水泳ですが、一歩間違うと、子供たちの生命にも関わる内容でもあります。

本校では、6/12から水泳指導を開始する予定ですが、指導する教員が万が一の場合でも冷静に対処できるよう、今日の放課後、救急救命講習会を受講しました。

この時期は、どの学校でも水泳指導開始直前になります。

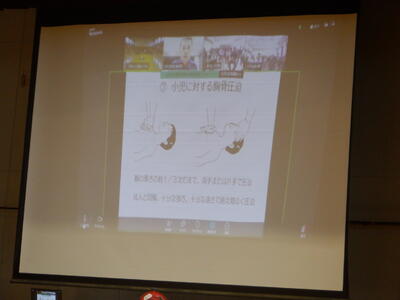

そこで、本校と日野市の他の小学校2校合同で、日野消防署の方の講義をオンラインで受けました。

まずは、スライドで基本をおさらいします。

毎年受講している内容ですが、一つ一つ丁寧に確認します。

実際に模型を使い、心肺蘇生の方法を確認します。

リモートの画面上で、日野消防署の方々からのアドバイスもいただきます。

誰が指導にあたっても、確実に対応ができるよう、真剣に受講をしました。

今年度も安全な水泳指導ができるよう、事前準備をしっかり行ってまいります。【校長】

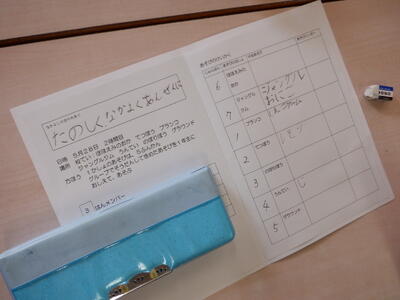

【子供たちがつくる学校プロジェクト】八ヶ岳移動教室直前!

いよいよ、来週の6/2、3に5年生が八ヶ岳移動教室に出かけます。

今日は、事前準備ができる最後の日です。

今回の移動教室の学年スローガンは、

「みんなで楽しくチーム5年生 や(さしく)つ(よく)が(んばる)た(のしい)け(んがく)」

です。

八ヶ岳実行委員の子供たちが描いたスローガンの紙の前で朝からハイテンションの子供たち。

移動教室近し!ということを感じさせます。

今日の大きなめあては、宿泊先と同じリズムをつくること。

そこで、朝のうちに「健康カード」を提出します。

朝起きたら検温をし、体調を確認するという流れを今のうちから徹底します。

今日は各自が提出しますが、宿泊先では保健係が回収して提出します。

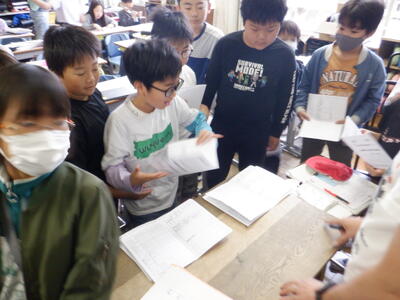

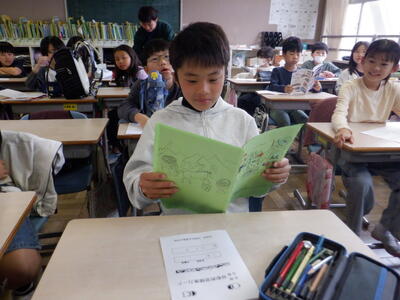

朝からしおりを熱心に眺める子たちもいます。

2日間の行程は、行く前から頭に叩き込んでおきたいものです。

1時間目は多目的室で学年集会です。

校長からは、この週末の健康管理に気を付けること、個人の行動より団体行動を優先することについて話しました。

そして、校長と5年生との「お約束」でもある、スローガンの「チーム5年!」を全員で連呼しました。(「お約束」について、詳しくは、こちら)

さらに、各係の仕事分担、内容を再確認しました。

午後は、校医の先生に来ていただいて、事前検診が行われました。

校長「この検診でOKをもらえないと、残念ながら、移動教室中は学校に残って、4年生と一緒に勉強することになっちゃうねぇ・・・」

5年生たち「えぇ~!」

幸いなことに、全員健康とのお墨付きをいただきました。

6時間目の後半は、体育館に集まって、再度、学年集会です。

これまで、全体に関わる計画等を進めてきた「八ヶ岳実行委員」の子たちが一言ずつ決意を述べます。

すると、実行委員以外の児童も前に出てきて、「いかに移動教室に向けて頑張ってきたか」ということについてアピールしていました。

全体のために、陰で頑張って努力することが「子供たちがつくる学校プロジェクト」の成功のためには欠かせません。

5年生の多くの子たちがこの意識をもっており、きっと素晴らしい移動教室になることと思います。

あとは天気ですが・・・

人事を尽くして「天候」を待つといったところでしょうか。【校長】

マッスルジムの成果は?

今日、明日と本校で「体力テスト」が実施されます。

昨日まで、各学年ごとに「体力アップマッスルジム」で基礎練習を繰り返してきたので、その成果を発揮する場です。

1年生にとって初めての体力テスト。

「マッスルジム」ではリレーのバトンを投げる練習でしたが、本番はソフトボールです。

1年生は6年生とペアになります。

「上体起こし」を頑張る1年生に、6年生が声を掛け続けます。

待ち時間は楽しくおしゃべり。

もう、6年生と1年生は友達です。

2年生は5年生とペアになって記録をとります。

そして、3年生は4年生とペアです。

記録をインターンシップ生にも教えて仲良くなります。

反復横跳び、長座体前屈、立ち幅跳びの記録もペア学年でとり合います。

明日は雨の予報なので、校庭のソフトボール投げを最優先で行いました。

シャトルランは別途、時間をとって記録をとります。

1年生A「マッスルジムで練習したから、ボールを遠くまで投げられたよ!」

多くの子がこうした感想をもってくれると、企画した体育委員会の子供たちも喜ぶことでしょう。【校長】

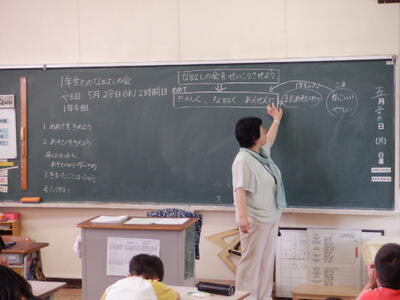

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1年生とのなかよしの会

一昨日のホームページで、2年生が1年生と一緒に遊ぶ「1年生とのなかよしの会」を計画していることをお伝えしました。(詳しくは、こちら)

今日の2時間目は「1年生とのなかよしの会」の本番です。

4年生が「浅川博士になろう」の活動を行っているところでしたが、校長もいったん浅川を離れて、校庭に戻ってきました。

今日は、2年2組と1年4組の交流です。

先に校庭に出ていて、1年生のことを迎える2年生たち。

ホストがお客様をお迎えするのは当然なことです。

どこに行っていいか分からない1年生たちを手を挙げながら呼んで、班ごとに振り分けます。

この取組に向けて準備してきた「計画書」を見ながら、2年生はやることを確認します。

2年担任「『たのしく、なかよく、あんぜん』に遊んでくださいね。」

めあての確認です。

2年担任「遊び場所を移動するときは、2年生は1年生が迷子にならないように手をつなぐんですよ。」

説明のある前からすでに手をつないで話を聞いている2年生と1年生。(笑)

早速、事前に計画した7か所の遊び場所に移動します。

もちろん、手をつなぎながらです。

1・2年生たち「校長先生、ヤッホー!」

ジャングルジムの「登頂」に成功した1・2年生たち。

2年生A「『地獄回り』、やってあげようか?」

2年生B「あなたじゃない!1年生を遊ばせてあげるの!」

「遊ばせ役」に徹する2年生たち。

ブランコでは、自分たちよりも先に1年生を遊ばせる2年生たち。

ちゃんと我慢できています。

2年生C「自分だけでこげる?」

優しく声を掛けています。

全部我慢しているわけではありません。

この時間は、4年生が浅川に行ってるせいか、校庭で体育の授業をしている学級がありません。

校庭全面を使ったぜいたくな鬼ごっこをしている班もあります。

登り棒はさすがに個人で一生懸命取り組んでいる感じです。

雲梯は、一人一人取り組むたびに、1年生、2年生関係なく、「頑張れ~!」と声を掛け合っています。

そして、本校のシンボル「ほほえみの丘」では、1・2年生入り乱れて遊んでいます。

こうして、7か所をローテーションして、一緒に遊び続けました。

振り返りです。

1年生、2年生、それぞれ感想を伝え合います。

1年生A「一緒に遊べて楽しかったです。」

1年生B「仲良くなれてうれしかったです。」

1年生C「また、一緒に遊びたいと思いました。」

2年生A「1年生が楽しんでくれてよかったです。」

2年生B「安全にできたのでよかったと思いました。」

2年生C「みんなが笑顔で遊んでいたので、ぼくも楽しい気分になりました。」

「笑顔招福」です。

握手をして別れる1年生と2年生。

2年生は「かっこいい先輩」として、ちゃんと1年生のお世話ができたようです。

4年後、この子たちが高学年として潤徳小を引っ張っているはずです。

固くつながれた絆はこれからも続いていきます。【校長】

【潤ファミ】だいすき浅川~浅川博士になろう~

総合的な学習の時間で浅川のことを調べている4年生。

5月になってから「どんぐりクラブ」の皆様のご協力を得ながら、調べ活動を始めています。(詳しくは、こちら)

今日は、特に川の中の生き物に絞り、実際に浅川に入って調査を行います。

というわけで、今回も子供たちの安全確保のため、さらに、子供たちと一緒に浅川の自然に親しみ楽しんでいただくため、「潤ファミ」企画としてご協力いただける方を募集させていただいたところ、朝から多くの皆様にお集まりいただきました。

4年生の子供たちからも「よろしくお願いします」の声が掛かります。

河川敷に移動し、「どんぐりクラブ」の方々から、生き物の捕獲方法等のレクチャーを受けます。

その間、ご参加いただいた潤徳ファンの方々は、荷物置き場のブルーシートを敷いたり、役割分担等の打合せを行い、準備を進めます。

4年担任は、川の中のマップを作っていて、危険箇所が分かるようにしています。

それに基づいて、配置場所等を決めています。

そして配置場所へ!

体を張って浅川の中に入っていかれる潤徳ファンの皆様。

子供たちの身支度のお手伝いなども行ってくださいました。

予報以上に天候がよくなり、快晴となりました。

わずかな隙間からも日光を入れないよう「完全装備」の潤ファミ店員です。(笑)

そして、いよいよ子供たちが入水!

流れの速いところなどを子供たちが通るとき、一人一人に声を掛けてくださっています。

「陸番」で、全体を見渡すポジションを担当する潤徳ファンの方もいらっしゃいます。

捕獲した生き物を観察するためのバットを準備してくださっている潤徳ファンの方々もいらっしゃいます。

バットの中は、子供たちが捕獲したヤゴや小魚、川エビなどでいっぱいになっていきます。

虫かごの中には「アブラハヤ」などが泳いでいました。

浅川の様々な場所に立って、子供たちが危険な場所に行かないように声掛けをしてくださったおかげで、安全に活動することができました。

捕獲した生き物を全体で確認し、キャッチ&リリースをして活動は終了です。

今回はアウトドアの潤ファミ企画でしたが、潤徳ファンの方々に積極的にサポートしていただき、楽しい活動になりました。

潤徳ファンA「私、川が大好きなので、とても楽しかったです!」

潤徳ファンB「浅川には、こんなにたくさん生き物がいるんですね~!」

潤徳ファンC「子供たちが楽しんでいる姿を見るだけでも幸せな気落ちになりました。」

潤ファミ店長「みなさんに楽しんでもらえたようで、よかったです!」

校長「とても天気がよかったので、次回はお弁当持参で『ランチ潤ファミ』にしましょうか?」

潤徳ファンの方々「あはは・・・」

和気あいあいな時間になりました。

浅川の生態系をはじめ、生息する生き物について詳しく教えてくださった「どんぐりクラブ」の皆様、虫かご、網、水着などの準備にご協力いただきました保護者の皆様に感謝申し上げます。【校長】

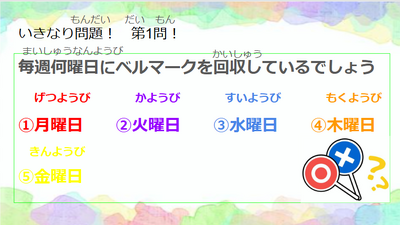

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会紹介集会②

今朝は、今年度2回目の委員会紹介集会がリモートで行われました。

これまでは、司会を児童会本部役員が行っていましたが、各委員会の6年生たちのさらなる自立を促すべく、今回からは、司会進行も発表する委員会の担当の6年生自身で行います。

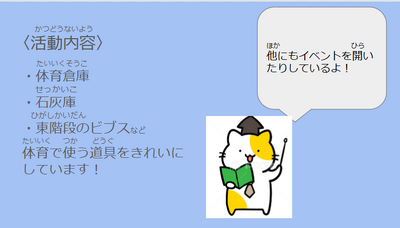

まずは、体育委員会からの発表です。

体育委員会の常時活動の紹介、体育倉庫や体育用具の片付け方に関するクイズなどが行われました。

続いて、エコ委員会からの発表です。

エコ委員会からは、ベルマーク回収日に関するクイズが出されていました。

発表を見ている1年生たちも回収日を覚え、協力してほしいものです。

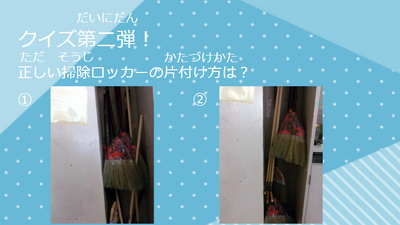

最後は、整美委員会の発表です。

クイズの第1問で、年間10回、各学級の掃除ロッカーの点検を行っていること問題にしていましたが、第2問では、具体的な片付け方に関する問題が出されていました。

それだけ、きちんと整理整頓されていないケースがあるということですから気を付けたいものです。

6年生の学級では、同じ学級の仲間が発表者になっている場合もありますから、発表が終わった後は、自然に拍手が起きていました。

「次は自分の発表の番」と考えている6年生も多いはずです。【校長】

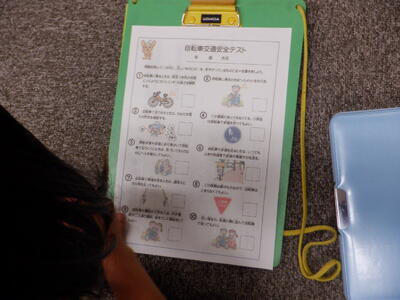

【潤ファミ】自転車安全教室見守り

今日の3・4時間目は、3年生を対象とした自転車安全教室が開催されました。

例年行われる自転車安全教室ですが、自転車の管理やコースの見守りにはそれなりの人員が必要で、学校からお手伝いの募集をさせていただいていました。

しかし、今年度から、本校がコミュニティ・スクールとなり、「潤ファミ」としての活動がスタートしたことから、今回は、募集の時点から「潤ファミ企画」として、ご協力いただける方の参加を広く募りました。

すると、多くの潤徳ファンの応募をいただくことができました。

いつもなら、3年生の活動を中心に記載するところですが、今回は、潤徳ファンの方々の奮闘ぶりを中心にレポートしてみたいと思います。

自転車安全教室の概要ですが、まず、3年生は2つのグループに分かれます。

こちらは、体育館で実技を行うグループです。

警察の方から講義を受け、実際に体育館に作られたコースを試走します。

こちらは、多目的室で学科講習を受けるグループです。

3時間目と4時間目で実技と学科のコースを入れ替えるので、どちらも体験します。

自転車安全教室では、実技、学科をクリアすると自転車免許証を交付していただけます。

自動車の運転免許証と同様、交付のハードルは高いのです。

自転車やヘルメットは、ご協力いただける家庭からお借りしたものですから、実技の試走の際、必ずしも自分の物が使えるとは限りません。

そこで、潤徳ファンの方々の出番です。

まだまだ甘えん坊の多い3年生たち。

ヘルメットの着脱の際、潤徳ファンの方々に身を委ねてしまっている子もたくさんいます。(苦笑)

さらに、背丈にあった自転車を貸し出したり、試走が終わった子の自転車を回収したりする自転車の管理は大変です。

休む間もなく、次々と自転車の入れ替えを行っていきます。

そして、試走コース内の安全管理にもお手伝いいただきます。

カーブを曲がるところの補助、「右・左・右・右後方」の安全確認など、一人一人に声を掛けていきます。

体育館での実技が進むころ、多目的室の学科コースの子供たちは「自転車交通安全テスト」を受けます。

校長「このテストに受からないと、2年生からやり直しだね。」

3年生たち「それって、留年じゃん!(怒)」

真剣にテストを受ける子供たち。

こうして、無事、実技、学科をクリアし、代表児童が自転車免許証を受け取りました。

晴れて公道を走ることができるようになりました。(笑)

大役を終え、校長の求めに応じ、ポーズをキメる潤徳ファンの方々。

笑顔がステキです。

ちょっと、感想を聞いてみました。

潤徳ファンA「子供たちの様子や先生方の関わりを見ることができて、とてもよかったです。」

潤徳ファンB「子供たちと一緒にできて、とても楽しかったです。」

潤ファミ店員A「これからも、ぜひ、潤ファミの企画に参加してください!」

自転車教室の実施にあたりましては、日野市の防災安全課、日野警察署、日野市地域交通安全活動推進委員の皆様のご協力をいただきました。

自転車やヘルメットの貸出にご協力いただきましたご家庭にも感謝申し上げます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】2年生だって頑張ってます!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、高学年が進めるものというイメージがありますがそうではありません。全校児童で進めるものです。

もちろん、全校に関わる企画は「中央委員会」を中心とした高学年が主役となりますが、各学年でも「子供たちがつくる学校プロジェクト」を意識した取組は確実に進んでいます。

2年生は、「1年生とのなかよしの会」を企画しました。

校庭でも遊べるようになってきた1年生たち。

先輩の2年生として、1年生に正しい遊具の使い方と、楽しい遊び方を教え、さらに一緒に遊ぶことを通して仲良くなろうということです。

無計画では、「子供たちがつくる学校プロジェクト」にはなりません。

2年生は、1年生が知らないうちに会の成功に向けた話し合いを進めています。

まずは、どんな会になれば成功になるのか、互いに相談しながらイメージを共有します。

2年生A「1年生に優しくできたら成功」

2年生B「いつもよりかっこいい2年生になれたら成功」

2年生C「また、1年生が2年生と遊びたいと思ったら成功」

こうした意見を踏まえ、「かっこよく、優しい2年生が『たのしく、なかよく、あんぜん』な遊びをして、1年生が『また遊びたい』と思うような会にする」ことを共有します。

どんなプロジェクトでも「成功する理想の姿」を最初に明確にしておくことが大事なのです。

この2年生の学級では、7つの班に分かれて1年生と遊びます。

授業時間は45分間ですから、準備や説明などの時間を除き、「7つの場所で5分間ずつ遊ぶ」計画を班ごとに立てます。

決まったことをワークシートにまとめ、それぞれの遊びのリーダーを決め、全員が「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めるようにしていきます。

班で決まったことを全体で確認しながら、「1年生とのなかよしの会」の当日まで準備を進めます。

「段取り八分」と言います。

事前準備をしっかりとしておけばイベントの八割は完成としているということです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の真骨頂は、「段取り八分」を徹底すること。

この積み上げを低学年から重ねることで、高学年になった際に全校を動かす企画の充実を図ることができるようになります。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」は一朝一夕にはできないのです。

この学級では、明後日、「1年生とのなかよしの会」を実施するようです。

「かっこいい先輩」になれるかどうか、2年生の力が試されます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】企画書を稟議にかける

今日は、個人面談のため午前授業です。

児童の下校が始まったころ、職員室のドアをノックする音が聞こえます。

本部役員A「児童会本部役員で6年○組の●●です。校長先生、いらっしゃいますか。」

入室を許可します。

本部役員A「中央委員会で話し合った新しい集会について企画書を作ったんですけど、校長先生にも見ていただけますか。」

写真は、5/13に行われた「子供たちがつくる学校プロジェクト」の中枢である「中央委員会」の様子ですが、ここでは、新たな集会の企画が出され、全員で協議していたのです。

担当教員からは、新しい企画を始めるのであれば、ちゃんと企画書を準備し、関係の教員の許可を得なければならないとの指導がありました。

そこで、最終的に校長の決裁を得に来たようです。

学校の責任者である校長は、1日数十もの文書に決裁印を押します。

児童会本部役員であってもチェックを緩めることはありません。

企画書は、ねらい、日時、実施方法、手順、担当児童等が記載された本格的なものです、

校長「実施日は、日光移動教室の直後のようだけど、準備は大丈夫なの?」

本部役員A「はい、大丈夫です。」

校長「6年生だけでなく、5年生のアイデアも生かせるといいけど、どうかな。」

本部役員「はい、分かりました。」

こうしたやり取りを経て、校長も決裁印を押します。

(ネタバレ防止のため、一部、削除箇所があります)

企画書には、校長を含め、9つのサインや印鑑があります。

それぞれの教員が加筆した修正箇所等も多く残っています。

こうして、1つの企画書を稟議にかけ(学校現場では「起案を回す」という言い方が多く使われます)、ようやく校長の決裁を得ることができたのです。

校長までたどり着くのに、担当教員とのやり取りを何回も繰り返したことでしょう。

校長「実際に企画書を作ってみて、どう?」

本部役員A「『仕事をしてる』って感じがして、とてもやりがいを感じました。」

思い付きではなく、きちんと手順を踏んで企画を実行することで、より充実したイベントになります。

関係部署に稟議を諮るという、社会の常識を学ぶ場にもなるとよいと思います。

ただし、起案が通ることは、まだスタートラインに立っただけです。

本企画が実行されるのは、まだ1か月以上先のこと。

計画的な準備を進め、ぜひ、全校が盛り上がるオリジナルイベントにつなげてほしいと期待しています!【校長】

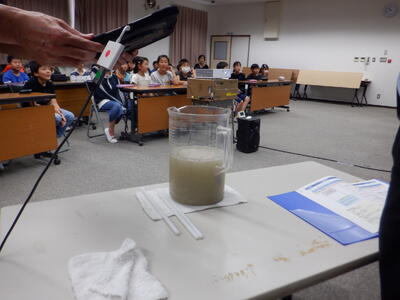

水道キャラバン2025

4年生は社会科で、「水はどこから」の学習を進めています。

今日は、東京都水道局が実施している「水道キャラバン」の出前授業を活用し、学びを深めました。

水道水は、水源林から蛇口までの長い旅を経て届きます。

この過程について、丁寧に説明していただきます。

特に浄水の仕組みについては、実験を交えて、詳しく教えていただきました。

大きなビーカーの中にはきれいな水が入っていますが・・・

「にごりの素」を入れると、あっという間に汚れた水になってしまいます。

子供たちからは悲鳴が上がりました。

そこに「凝集剤」を入れてかき回すと、汚れが固まって下に沈み、きれいな上澄み液が残りました。

これが「沈殿池」の役割です。

子供たちも、汚れが沈殿している様子を驚きながら見ています。

しかし、このままでは、細かいちりなどが残っているため、細かい砂の層を通してさらにきれいにします。

これが「ろか池」の役割です。

見た目はほとんど水道水と変わらなくなりましたが、さらに塩素などを加えて殺菌処理をするという説明があります。

東京都では、1日に680万㎥(プール23000杯分)の水道水を供給しているとのことです。

さらに、最新式の水道管は地震があっても伸縮するタイプに置き換わってきているというお話もいただきました。

最後には、各グループで振り返りを行いました。

4年生A「ごみを沈めただけでは、まだ、飲むことができないのを知りました。」

4年生B「地震に強い水道管を作って、工夫されていることが分かりました。」

4年生C「水道水は24時間、365日作られているので、大切に使わないといけないと思いました。」

水道水が届くまで、たくさんの工程があることを学ぶとともに、多くの方々の努力があることにも気付いてほしいと思います。

「水道キャラバン」の皆様、貴重な学習の機会をいただき、ありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】体力アップマッスルジム

一昨日の全校朝会のときに、体育委員会委員長から発表のあった「体力アップマッスルジム」。

昨日から、体育館を「ジム」として、取組が始まっています。

このことは、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の推進役である「中央委員会」で体育委員会委員長から提案され、全員で協議して決定した取組です。

「体力アップマッスルジム」とは、毎年行われている「体力テスト」を楽しみながら取り組むことができないかと体育委員会の子供たちがネーミングも含め企画したものです。

「体力テスト」は子供たちにとって、「やらされている」感じがあり、シャトルランなど、苦しさを伴う種目もあります。

また、いきなり「体力テスト」当日を迎えると、テストの方法に気をとられて、ベストパフォーマンスができないこともあります。

事前に体力テストの種目を練習し、体育委員会の児童がアドバイスを送ることで、記録向上にも結び付けようというわけです。

写真は昨日の1年生の「体力アップマッスルジム」の様子です。

特に1年生は初めてですから、各種目に慣れておくことはとても有効です。

今日は2年生の「体力アップマッスルジム」の日です。

中休みになると、2年生たちが続々と体育館に集まってきます。

練習できる種目は4つ。

こちらは立ち幅跳びです。

体育委員会の子たちに声を掛けてもらいながら、思いっきりジャンプします。

こちらは、反復横跳びのコーナーです。

本番同様、30秒を計り、回数をチェックします。

こちらは、長座体前屈のコーナーです。

体育委員会の子たちが「もっと伸ばして~!」などと応援の声を掛けています。

こちらは、ソフトボール投げの練習コーナーです。

体育館で本当のソフトボールを投げるわけにはいきませんので、スズランテープとリレーのバトンを使った特別な練習場所を作っています。

それぞれのコーナーを回ると、体育委員会の子からスタンプをもらえます。

このことも、体育委員会のアイデアです。

体力テスト本番まで、学年を変えて「体力アップマッスルジム」が日々開かれます。

その効果はいかに?【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)