文字

背景

行間

日誌

「歯と口の健康週間」中です!

昨日は6月4日。

6(む)4(し)と読めることから、6月4日は虫歯予防デーとなっていて、むし歯予防の重要性について学び、実践する日となっています。

さらに、厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会が6月4日から10日までの1週間を「歯と口の健康週間」として実施しており、歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発を行っています。

本校では、この期間に1~3年生の歯科健診が行われます。

今日は、「教育インターンシップ」の大学生の活動日ですから、健診の補助を体験してもらいます。

自慢の歯を大学生に見せる2年生たち。

「小学生は歯が命」です。

インターンシップ生から健診表をもらい、校医の先生にみていただきます。

しっかり口を開けて、すみずみまでチェックしていただきます。

健診結果が出て、受診が必要な場合は、早めの治療をお願いします。

保健室前には、むし歯予防のポスターも貼られています。

むし歯や歯周病を防ぐ3つの「ワザ」が示されています。

ワザ1:ものを食べた後は、必ず歯を磨く!

ワザ2:デンタルフロスで歯と歯の間の食べカスなどを取り除く!

ワザ3:歯科医院でときどき歯の状態をみてもらう!

子供たちだけでなく、潤徳ファンの皆様も口腔衛生にはお気を付けください。【校長】

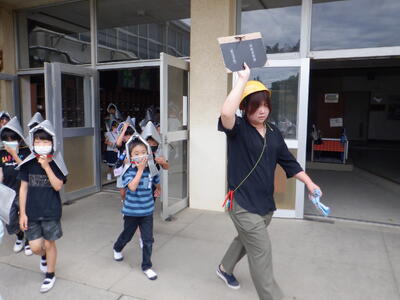

避難訓練(6月)

今日は火災を想定した避難訓練が行われました。

副校長「火事です!家庭科室が燃えています。」

全校に放送が入ります。

1年生もすぐにハンカチを口に当てたり、袖で口をふさいだりして避難の準備に入ります。

3年生も非常階段を使って避難です。

北校舎からも続々と避難です。

家庭科室が出火場所ですから、1年生はいつも使っている東階段が使えません。

西階段を降り、西昇降口から校庭に出てきます。

校長「今日は、どこで火事が起きましたか?」

子供たち「家庭科室!」

続けて、次の話をしました。

・火事の場合、どこで発生したのか分かっておくことが大事である。それによって避難経路が変わってくる。

・それは、学校以外の場所でも変わらない。例えば、5年生は昨日まで八ヶ岳移動教室に出かけていた。もし、キャンプファイヤーのときに火事になってしまったら、どうやって避難したか。

・6年生は日光移動教室に出かけるが、宿泊先の奥日光高原ホテルで火事になった場合、どうやって避難するか。

・常に万が一のことを考え、準備することが大切である。

・しかし、どこで火事になっても、どこから火災が起きたのか把握し、ハンカチなどで煙を吸わないようにするといった基本の行動は変わらない。しっかりと訓練が生かせるようにしてほしい。

避難訓練が終わった後、三沢中の運動会を参観しました。

先週の土曜日に実施する予定だった運動会。雨による順延が続き、ようやく今日、開催できることになりました。

三沢中生徒A「あ~、校長先生!来てくれたんだ~!」

三沢中生徒B「学年リレー、優勝したよ!」

三沢中生徒C「オレの走り、見てくれた?」

校長を見付けた多くの生徒たちが手を振ってくれたり声を掛けてくれたりしました。

ガンバレ!卒業生!!【校長】

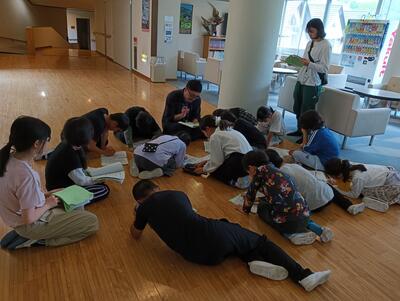

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室27

雨の中、かなり早く学校に戻ってきました。

例年なら、すぐに帰校式をして解散ということになるのですが、史上最高を目指す5年生たちは、そんな終わり方にはなりません。

何と、入浴係からの表彰式です。

校長は、5年生に対して「前例踏襲は後退なり」という話をする中で、入浴や食事などやることが決まっていることの「前例」を変えることはとても難しいという話をしていました。

入浴中ですから公開するわけにはいきませんでしたが、実は「水鉄砲選手権」(両手でお湯を挟んで、どれだけ美しくお湯を飛ばせるか)や「学級対抗浴槽ピッカピカ選手権」などを行っていたのです。

生活係も最終日、部屋をきれいにした上でどれだけ早く集合できるかクラス対抗にする企画を立てていました。

保健係や食事係も例年と違う取組をしているのは既報のとおりです。

帰校式担当の実行委員たちからもやりきった満足感にあふれる言葉が出ていました。

校長からも、「チーム5年生」ということを全員が意識できたこと、各係で努力したことを互いに認め合う素晴らしい2日間であったことを評価したうえで、今回の移動教室は、雨が降ったことが全くマイナスにならない史上最高の移動教室だったと話しました。

これから、1年後の日光移動教室という新たな目標に走り出す5年生たち。「子供たちがつくる学校プロジェクト」をどう進めればよいかということについて理解を深めることができた有意義な行事になったように思います。

この2日間ですっかり高学年の顔になった5年生たち。

6年生と協力し、これからも学校の中心となって活躍してくれそうです。

雨の降る中、多くの保護者等の皆様にお迎えに来ていただきました。

ご協力に感謝申し上げます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室26

談合坂SAに着きました。

八ヶ岳山麓付近と同様、こちらも土砂降りの状況です。

トイレを済ませると小走りでバスに戻ります。

雨が予想されたため、2日目の行程を一部初日に繰り上げたこともあり、予定よりかなり早く学校に着きそうです。

ただし、帰校式を室内で行ったりするため、学校に戻ってから解散するまでに時間がかかりますので、結果的に解散時刻は予定とあまり変わらないようにしたいと考えています。

安全に日野に戻りたいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室25

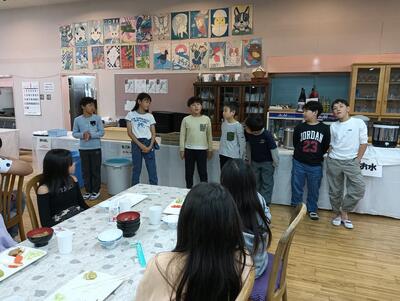

移動教室、最後の食事となるお昼ごはんです。

食事係総出で感想を述べます。

おにぎり弁当です。

ソフトクリームを食べた後でもペロリです。

移動教室の全ての行程を終え、これから日野に戻ります。

全員元気です!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室24

体験が終わると、ソフトクリームを購入します。

「食体験」と言ったところでしょうか(笑)

先ほど朝食を食べたばかりだというのに、一心不乱になめています。

まさに「別腹」なのでしょう。

おみやげタイムも始まりました。

お小遣いぴったりで購入すると、お店からシールがもらえるようです。

そのこともあってか、「おつり0」を目指して、真剣そのものです。

学校でもこのくらい真剣に算数の問題を解いてほしいものですが⋯。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室23

もう1つの体験は、動物への餌やり体験です。

係の方から「ふすま」と呼ばれる飼料を手に乗せていただきます。

子供たちがやってきたのを察知して、猛ダッシュでヤギたちが駆け寄ってきます。

それにしても、ヤギの食欲はすさまじいものがあります。

柵から思いっきり首を伸ばして、子供たちの手のひらをなめます。

子供たちも「くすぐった〜い!」と歓声を上げています。

ヤギ以外にも豚や羊がいるのですが、雨のせいか子供たちをスルー。

ヤギの生存本能の高さが際立ちました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室22

こちらは乗馬体験です。

かなりの雨なので、滝沢牧場に着く前は体験できないことも想定していましたが、馬は大丈夫ということで、かっぱのまま体験します。

乗馬コースはぐちゃぐちゃで重馬場という感じです。

馬を怖がらせないように乗らなければなりません。

馬とのコミュニケーションが大事です。

慣れてくれば、上手に乗れるようになります。

初体験の子も多かったようですが、楽しんでいました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室21

滝沢牧場に着きました。

かなりの雨ですが、予定されていた体験は全て行います。

係の方から体験時の注意点などを伺います。

こちらはトラクター体験です。

牧場を一周します。

乗っていると、常に「震度4」くらいの揺れを感じます。

起震車体験をしているみたいです。(苦笑)

牧場らしいのどかな光景が続きます。

天気がよければ、放し飼いの動物を見ることができたかもしれません。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室20

朝食が終わった後、閉校式までわずかな時間しかありません。

荷物をまとめ、部屋の清掃をして出発の準備を進めます。

各部屋には保健係の自作のポスターが飾られています。

こうした細かいところも「子供たちがつくる学校プロジェクト」の成果です。

閉校式です。進行は実行委員です。

2日間、お世話になった感謝の気持ちを伝えます。

おかげさまで快適に過ごすことができました。

ありがとうございました。

子供たちはかっぱを着込んで、「完全装備」です。

雨ニモマケズです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室19

朝食です。

清里山荘での最後の食事です。

朝の会の後の慌ただしい中でしたが、食事係はてきぱきと作業を進めました。

今日も「新型挨拶のいただきます」です。

朝食は、和洋折衷です。

1日の活力は朝食から!

もりもり食べています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室18

朝の会です。実行委員の子供たちが進行します。

今日の滝沢牧場での乗馬体験が楽しみな実行委員。馬の被り物を作って意気込みを示します。

これも八ヶ岳移動教室史上初では?

大学生の育成に力を入れる本校。今回も引率補助の大学生に「先生からの話」を任せます。

緊張の中、自分で言うことをしっかり考え、子供たちに指導していました。

テーマ曲「ライラック」が流れる中でのストレッチ。

とにかく、今回の移動教室はBGMが派手です・・・。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室17

おはようございます。

八ヶ岳移動教室2日目の朝です。

気温は5℃、まとまった雨の降る中の厳しい条件の中でのスタートですが、「雨を楽しむ!」という前向きな気持ちで臨みたいと思います。

朝6時、「職員室」からの放送で起床です。

(すでにほとんどの子は起きていましたが⋯)

子供たちは全員元気です!

さぁ、パワフルな2日目が始まります!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室16

21時になり、室長会議が開催されます。

消灯までの行動の指示、明日の予定の確認などが行われます。

キャンプファイヤーでハイテンションになった子供たち。

室長たちに、消灯後は静かに寝るよう話す担任ですが・・・

自らがキャンプファイヤー用のメイクが残っており、今一つ話す言葉に説得力がありません。(苦笑)

消灯の21時半に向け、就寝準備を進める子供たちです。

中には、まだ、隠れて遊ぼうとする班もあるので、担任たちが見回りながら声を掛けていきます。

毎年恒例の光景ですが、「プロ集団」の教員たちの目を逃れることはできません。

明日もよい1日になりますように。

おやすみなさい!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室15

日もとっぷり暮れた午後7時半。

禁断のキャンプファイヤーがいよいよ始まります。

宿舎の外に出てきた子供たちにこれからの流れを説明するキャンプファイヤー係の子供たち。

その裏で密かに「八ヶ岳の火の神」と「火の子たち」は出動の準備を進めます。

キャンプファイヤー係の進行に従い、火の神と火の子たちが入場します。

火の神「者ども、静まれ~い!我は、50万年前から八ヶ岳を守る火の神であるぞ~!」

5年生たち「はは~っ!」

火の神「今夜は、よい子の潤徳小学校の5年生が来ると聞いて、わざわざ山から下りてきたぞよ。」

火の神「ついでだから、自己紹介しておこう。好きな食べ物は『潤徳カレー』、好きな四字熟語は『笑顔招福』、嫌いな勉強は『小数のかけ算』じゃ。」

5年生たち「あはは・・・」

5年生A「やっぱ、校長先生じゃね?」

いえ、火の神です。

火の神から各クラスに神聖な火が渡されます。

1組「平和の火」

2組「最強の火」

3組「楽しい火」

各クラスの火が揃ったところで点火!

真っ赤な火が八ヶ岳の山麓に燃え上がります。

ここで、一般的には「♪燃えろよ燃えろ」などを歌い、おごそかなスタートになるのですが、史上最高のキャンプファイヤーを目指す5年生は、こうした常識には捉われません。

自分たちで「キャンプファイヤーのテーマ曲」と決めたMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が大音量で流れ、熱唱する子供たち。

そんなハイテンションな中、ゲームがスタートしていきます。

最初は「進化ゲーム」

暗がりの中、次々にじゃんけんの相手を変え、絶叫する子供たち。

続いて、「じゃんけん列車」です。

このころから、雨粒が落ちてくるのを感じたと思ったら、一瞬で、細かい雨がサーっと降り始めるコンディションに。

明日のこともあるので「巻き」が入り、有無を言わさず「ジンギスカン」の曲が流れます。

踊り狂う子供たち。

最後はCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」が流れる中、踊りながら宿舎に逃げ込む子供たち。

山の天気の変化の大きさを感じさせます。

それにしても、常に重低音の音楽が流れ続ける、今までの常識を打ち破った今年のキャンプファイヤー。

史上最高でもあり、史上最短であったかもしれません。(苦笑)

明日の雨がちょっと心配です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室14

慌ただしく入浴を済ませた後は夕食の準備です。

食事係が手際よく作業を進めます。

全員揃ったところで、食事係が前に出てきて、いただきますの挨拶をします。

食事係A「私は、ほうとう作りが楽しかったです。」

食事係B「私は、入浴が気持ちよかったです。」

食事係C「私は、ハイキングが楽しかったです。」

ここまでは、例年どおりの進行ですが・・・

突然、他の食事係が「乱入」してきます。

食事係チーム「I have a 八ヶ岳、I have a おいしい食事、oh、いただきます!」

全員「いただきます!」

「前例踏襲は後退なり!」と校長から厳しく言われている5年生たち。

何と、食事の挨拶を変えてきました。

面白い。

合格です!

食事は、子供たちの大好きなハンバーグ、唐揚げ、シューマイなどです。

アレルギー対応の除去食も特別に作ってくださいました。

ありがとうございます。

5年生A「大好物のおかずばっかり!サイコー!」

5年生B「おかわりしすぎて、おなかがパンパン!」

5年生C「ハンバーグの大きさが、器からはみ出てるよ!」

5年生D「水のおいしさが日野とは違う!」

どの子も大満足のようでした。

当然、ごちそうさまは、

食事係チーム「I have a 八ヶ岳、I have a おいしかった食事、oh、ごちそうさまでした!」

全員「ごちそうさまでした!」

です。

そして、史上最高のキャンプファイヤーの準備に入ります。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室13

部屋にいてものんびりする時間はあまりありません。

食事前に布団を敷いておきます。

校長「家で布団を敷くことなんてないんじゃない?」

5年生A「うち、ベッドだから初めて~!」

何事も経験です。

どんなに時間がなかろうとも、とにかく寸暇を惜しんで遊びます。

カードゲームで廊下まで歓声が響いてきます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室12

18時からは夕食になるので、すぐに入浴です。

お風呂はとても清潔です。

入浴係を先頭に、先に入浴している班とすぐに入れ替えができるようにします。

入浴済の班は、顔が真っ赤です。

5年生A「いや~、いい湯加減でした!」

5年生B「校長先生、整いました!」

女子も同様の手順で入浴です。

時間が押しているので、「おめかしタイム」は後回しで(笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室11

行程を一部変更したこともあり、宿舎に着いたのは予定よりも40分遅れとなりました。

部屋に荷物を置いたら、すぐに係の打合せになります。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の移動教室で最も重要なのが各係の仕事です。

短時間でも一つ一つの仕事をしっかり確認していきます。

室長の打合せです。

生活係の打合せです。

食事係の打合せです。

入浴係の打合せです。

保健係の打合せです。

キャンプファイヤー係の打合せです。

初めての場所ですが、子供たちは落ち着いてそれぞれの係の仕事を始めています。

史上最高の八ヶ岳移動教室になるかは、この係活動にかかっていると言っても過言ではありません。

5年生たちの準備の成果が試されます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室10

ようやく宿舎である小金井市立清里山荘に着きました。

すぐに体育館に集まって開校式です。

支配人の方からご挨拶をいただきました。

実行委委員からも、お世話になるにあたって、しっかりときまりを守って行動することをお伝えしました。

明日までの2日間、お世話になります。

どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)