文字

背景

行間

日誌

校長、英語に挑む!

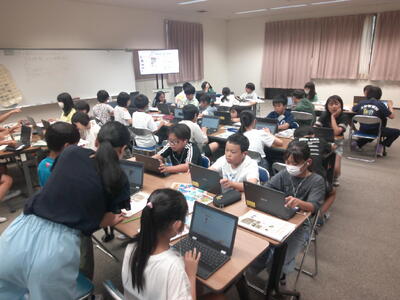

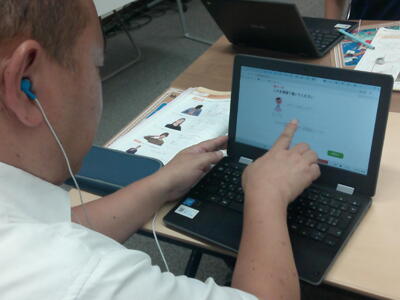

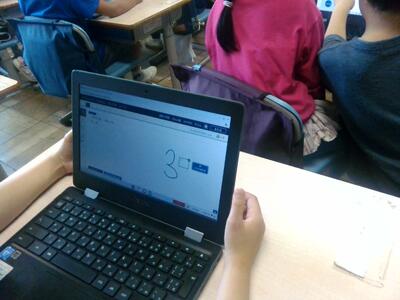

校内を回っていると、5年生が外国語の学習に取り組んでいました。

子供たちの端末をのぞき込んでみると、それぞれがかなり違った作業に取り組んでいます。

外国語の担当教員に聞いてみると、教科書の課題を終えた子から語学アプリで自らの習熟度に応じた学習に取り組んでいるとのこと。

英単語の神経衰弱に取り組んでいます。

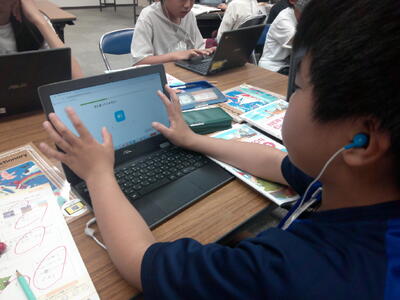

イヤホンから聞こえてくる英語が何か答えます。

リスニングの練習です。

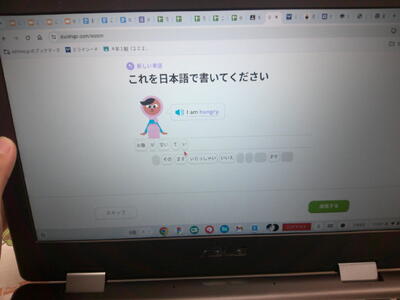

和訳、英訳に関する問題もあります。

こうしたことが1台の端末でできるのですから、時代も進んだものです。

校長もちょっとやってみたくなりました。

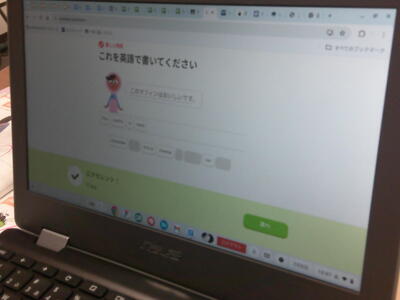

校長「Change,please!」

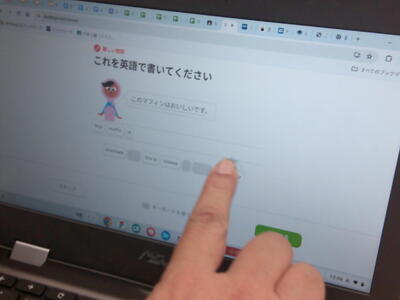

課題が一段落した子に声をかけ、代わってもらいます。

出てきた問題は「このマフィンはおいしいです。」を英訳するもの。

日本語の文の下に、多くの英単語が表示されていて、その中から選択して英文を作っていきます。

「This」を選択すると、イヤホンからは「ディス」と聞こえてきます。

よくできていると感心します。

「This muffin is delicious.」

と選択し、「送信」すると、「エクセレント!」と表示されました。

思わずガッツポーズです。

AI機能があるのか、間違えると、同様の問題が出題されるようです。

正解が続くと、ポイントがたまり、ランクと難易度が上がり・・・と至れり尽くせりです。

「昔は、単語帳をめくっていたのになぁ・・・。」と懐かしんでしまいます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第2回たて割り班活動

今日は、今年度2回目のたて割り班活動の日です。

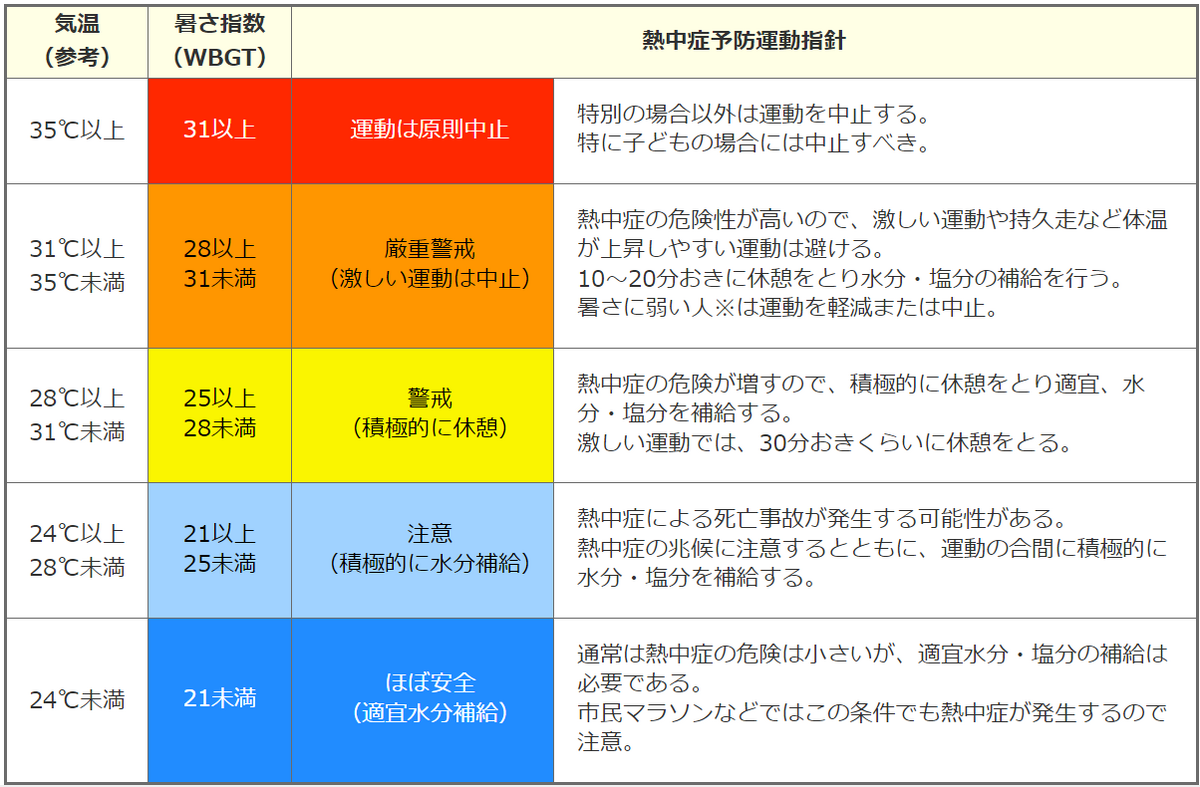

しかし、今日は、熱中症警戒アラートが出るなど、朝から猛暑となる予報があり、実際に校庭は、暑さ指数(WBGT)が午前中から「運動は原則中止」の数値になりましたので、校庭は使わず、室内遊びを行うことになりました。

今回も5年生が1年生の教室にお迎えに行き、一緒に活動場所まで行きます。

放送室では、代表委員が、全体を動かす指示を出しています。

移動が終わった各たて割り班では、人数を確認し、遊ぶ内容の説明を6年生が行います。

その後は、班ごとにたっぷり遊びました。

どの班からも楽しそうな笑い声が聞こえてきました。

最後は、振り返りです。

楽しかったことや6年生へのお礼などを伝えていました。

1年生は2回目のたて割り班活動でしたが、すっかり慣れて、班の一員になって遊んでいました。

適応力の高い1年生たちです。【校長】

八ヶ岳、Forever!

ちょうど1か月前、八ヶ岳移動教室に行っていた5年生。

楽しい思い出がいっぱいできましたが、ちょっと心残りが・・・。

それは、当日の天候が不安定で、夜のキャンプファイヤーが予定どおりにできなかったこと。

とは言っても、当日は、大盛り上がりだったのですが、(詳しくは、こちら)やはり、5年生にとっては、準備してきたことをやりきれなかったことは悔しさが残るようです。

そこで、今日の5時間目は、「リベンジキャンプファイヤー」と題された学年集会が体育館で開催されました。

進行は、当然、八ヶ岳移動教室のレク係です。

まずは、当日の室内レクでも盛り上がった「学級対抗じゃんけん大会」です。

写真では、全くお伝えできないのですが、体育館内は応援と絶叫で会話の声も聞こえないほどのすごい状況になっています。

順番待ちの学級は、ステージから大声援を送ります。

決勝で、優勝が決まった学級は、WBC優勝に近い興奮状態です。

この学年集会で重要なのは、移動教室で準備してきたことを完結させること。

レク係が自分たちの仕事をやりきることで、来年度の日光移動教室が新たな目標となっていきます。

そして、八ヶ岳移動教室で踊れなかった「ジンギスカン」を踊ります。

ステージでお手本の踊りをする児童、フロアで踊る児童が一体化し、体育館はディスコ(古い?)、いや、クラブと化していきます。

これで、もう、思い残すことはないでしょう。

日光移動教室に向け、いや、まずは1学期末のテストに向け、集中して取り組んでほしいものです(笑)【校長】

避難訓練(7月)

入梅は例年より遅れましたが、西日本を中心に雨量の多い状態が続いています。

今日は、洪水を想定した避難訓練が行われました。

浅川が氾濫すると浸水が予想される本校では、重要な訓練ということになります。

浸水してしまっては、外に出ることができません。

このような訓練が初めての1年生に対して、上の階に避難することを担任が説明します。

3階の4~6年生は、2階から1~3年生が避難してくるのを待ちます。

2階の児童は、階段で3階に避難します。

直上の教室に避難し、2学年合同で人数確認をします。

教員は、その結果を本部に報告し、全員の安全を確認します。

校長からは、次の話をしました。

・現在、晴れて、天気がよいが、洪水が起きているのだから、「今は大雨が降っている」という気持ちで臨むこと。

・浅川が氾濫したら、長い時間学校の外に出ることができないかもしれないということを頭に入れてほしい。

・洪水があったら、とにかく、上の階に避難することを覚えておくことが大事である。

・5年生は、4年生だったとき、防災の学習で、潤徳小の周りは洪水の影響を大きく受けていることを学んでいる。(詳しくは、こちら)こうした学習をいかしてほしい。

パニックにならず、垂直避難。

このことが自然にできるように訓練を繰り返しています。【校長】

星に願いを・・・

7/7は七夕です。

1年生は、図工の時間に七夕飾りを作っています。

以前と違い、本物の竹が入手しにくくなったので、台紙にあらかじめ印刷された竹に飾り付けをしていきます。

校長として関心があるのは、子供たちの願い事。

1年生といえども、世相が反映されたものになることが多いのです。

1年生A「かぞくが げんきで いられますように」

家族の健康を願う子が多くいました。優しい心をもっていて、うれしくなります。

1年生B「やきゅうが うまくなりたいです。」

こちらも定番。サッカーと野球が競合です。

1年生C「すいえいの コーチになりたいです。」

1年生D「ほいくえんの せんせいに なれますように」

1年生E「おいしゃさんになって ひとをいっぱいたすけられますように」

自分の将来の夢を願う子たちも多くいます。

1年生F「にんじゃに なれますように」

・・・これからの修行次第ですね。

1年生G「アイドルになれますように」

この願いを書いている女子が結構いました。

人気アニメの第2期が始まる影響ですかね・・・。

自分の願い事をChromebookで写真に撮っている子供たち。

校長「どうして、写真に撮ってるの?」

1年生H「だって、思い出に残したいでしょ?」

イマドキの1年生という感じです。

ここ数年の定番だった

「コロナがなくなりますように」

という願いが消えた今年の七夕。

少し、明るい時代になってきたのでしょうか。【校長】

見て、見て~✨

校舎内を見回っていると

昇降口付近から「見て見て~✨」と元気な声が聞こえてきました。

2年生が図工で作った作品に水を入れて壁に映しています。

「副校長先生見て見て~✨きれいだよぉ。」と、私にも見せてくれました。

写真では、分かりずらくて…残念…水と太陽、容器に塗った色が映ってキラキラしています。

耳を傾けると畑の方から

「見て見て~✨」の声が聞こえてきました。

こちらも2年生。

トマトのお世話をしていました。

雑草を抜いています。

そして、大きな声で

「先生、見て見て~✨」と、先生を呼びます。

先生に実が付き始めたことを報告。

先生の「おぉ。本当だ!」の声に見せた子は、大満足✨

低学年は、先生に見てもらうことで笑顔が更に弾けます。

続いては、プールです。

「見てて~✨」

4年生の水泳は、友達にできているか見てもらっているところでした。

「友達ができていた子は、手を挙げて。」という指導者の呼び掛けに大勢の子が応えていました。

中学年は、友達同士で見合い、認め合うことができるようになります。

プールの帰りに6年生の先生方を発見✨

理科の授業で「見せる」ほうせんかを運んでいる途中でした。

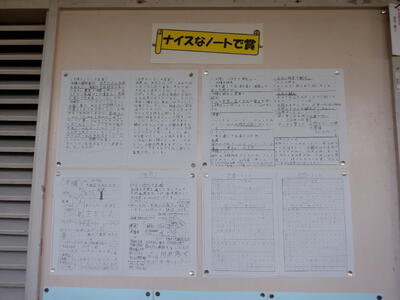

5年生の教室の前には、子供たちに知ってほしい「ナイスなノート」が「見える」場所に掲示されていました。

高学年になると、担任が「見てほしい」ものを掲示したり準備したりするようになります。

校舎を見回っていると「見る」一つとっても発達の段階があることに気付かされます。

もうすぐ夏休みです。特に低学年のご家庭では「見て見て~✨」の声が響き渡ることだと思います。

子供の笑顔のために少しだけお時間をとって見てあげてください。子供の満足した笑顔は、その子にとっても保護者の方にとっても一生の宝になると思います。

あったらいいな、こんなもの

2年生は、国語の学習で「あったらいいな、こんなもの」の学習を進めています。

自分で考えた「夢の道具」(イメージはドラえもんの道具です。)を絵や文で表し、それに対して、聞き手が質問を行うという学習です。

グループ内で、発表と質問を交互に行います。

こちらは、「だれでもしゃべれーる」です。

ペットとしゃべれるようになる機械です。

鳴き声などで意思疎通を行っている生き物も多いとの研究もあるようですから、実現可能な機械かもしれません。

国語の授業ですから、考えた道具が何の役に立つのか、使い方、大きさなどの特徴を分かりやすく発表する必要があります。

「みんな元気ライト」です。

ボタンを押すと、目の前にいる人が元気になるライトです。

泣いている人や病気の人に元気になってほしいので作った機械とのことです。

これがあれば、みんな「笑顔招福」ですね。

2年生らしい自由な発想で、様々な「発明」が紹介されるので、教室はとても楽しい雰囲気になっています。

「じゅぎょうロボ」です。

休んだときなど、勉強を教えてくれるロボットだそうですが・・・

実現すれば、教員の働き方改革の切り札となるのか、それとも、教員が全員失業となるのか・・・。

微妙な機械です(苦笑)【校長】

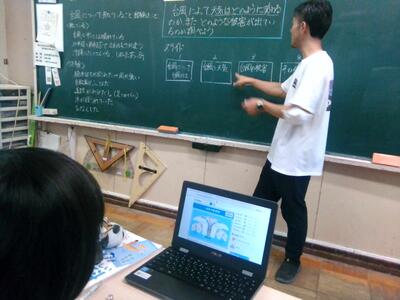

授業でのChromebookの活用

本校では、Chromebookを日々の授業に積極的に活用していくことを推進しています。

少し、その一端をご紹介します。

5年生は、国語の「みんなが使いやすいデザイン」の学習で端末を活用しています。

身近にあるユニバーサルデザインに関する情報をインターネットで調べ、Google ドキュメントで発表の下書きを作っていきます。

端末の検索機能、文書作成機能を使っています。

5年生の別の学級では、理科で台風と防災について学習していました。

インターネットで台風のでき方や被害の様子などについて調べ、Google スライドにまとめていきます。

端末の検索機能、プレゼンテーション機能を使っています。

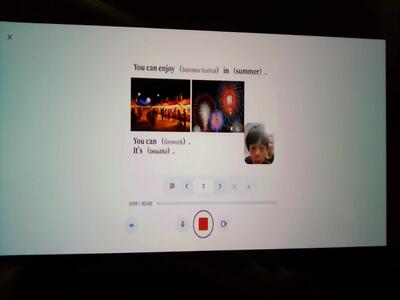

6年生は外国語の「Welcome to Japan」の学習のまとめを行っています。

日本のよさを外国の方に紹介するためのスライドを作成しています。

外国語の授業では端末が大活躍します。

日本語を英語に翻訳したり、発音を確認したり、単語のスペルを確認したりすることができます。

この写真は、マイク付きイヤホンを使って、英語で日本のよさを話している自撮りの動画をスライド内に挿入しているところです。

このように、動画とスライドが一体化された作品が完成していきます。

6年生になると、かなり高度な端末の活用ができるようになります。

6年生の別の学級では、図工の授業で端末が使われていました。

「1枚の板から」の作品を制作するにあたり、デザインを考えるために様々な絵や写真を検索し、イメージを高めています。

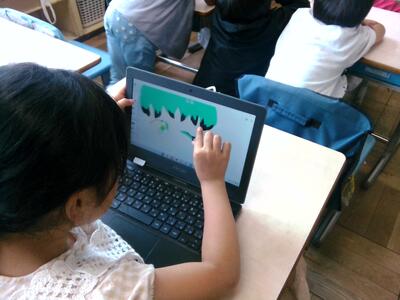

今日は、雨天のため、残念ながら外で遊ぶことができません。

2年生の教室をのぞいてみると、端末のお絵かきソフトで自由に絵を描いている子が多くいました。

中には、Google マップを使って、プチ国内旅行を楽しんでいる子たちもいました。

3年生の教室では、休み時間の過ごし方もバージョンアップ。

校長にタイピングソフトの成績を見せに来たり、プログラミングソフトのViscuit(ビスケット)を使って絵を命令どおりに動かしたりと端末を上手に使って過ごしていました。

中休みが終わり、3時間目の授業が始まりましたが、6年生がChromebookを持って校内をウロウロしているのを見かけました。

校長「何してるの?」

6年生たち「家庭科の『夏をすずしくさわやかに』の勉強で、学校の中で洗濯した方がよい物を探してるんです。」

校内で汚れ物を見付けて、手洗いで洗濯する学習のようです。

体育で使うビブスを見付け、写真に撮っている子たちがいます。

確かに洗濯が必要なようです。

ここでは、Chromebookで写真を撮っている子たちを校長がChromebookで撮っているという、ちょっと変な光景になっています。

中には、トイレで洗濯が必要な物を探そうとしている子たちがいます。

トイレにそんな物なんてないでしょ!とツッコみたくなるところですが、面白いのでアップしてみました(笑)

副校長に洗い物がないか取材している子たちもいます。

持ち主の見付からない落とし物の衣服やハンカチなど、洗濯が必要な物もありそうです。

4年生は、総合的な学習の時間に「浅川博士になろう」の学習を進めています。

校長「浅川の何について調べてるの?」

4年生A「虫!」

4年生B「鳥!」

4年生C「魚!」

4年生D「植物!」

自分たちの調べているテーマを口々に校長に教える子供たち。

Google スライドを使ったプレゼンテーション作成にもずいぶん慣れてきました。

さて、1年生ですが、Chromebookの特訓中です!

今日は、授業支援ソフトの「ミライシード」の「ドリルパーク」を使って、国語や算数の練習問題を解いている学級がありました。

全問正解だと「perfect!」の表示が出てきます。

英語は分からないはずなのに、画面に向かってガッツポーズをする1年生たち。

1年生もChromebookの活用が日常化するのは時間がかからなさそうです。【校長】

図書館ガイダンス

今日は、高幡図書館の皆様においでいただき、3年生を対象とした「図書館ガイダンス」を開いていただきました。

「ガイダンス」ですから、日野市の図書館の概況について説明があります。

説明はクイズ形式です。例えば、

「Q:日野市の図書館にある本は、全部でおよそ何冊あるでしょうか。 1 800冊 2 8万冊 3 80万冊」

といった問題が出ます。

答えは80万冊とのことです。本を積み上げると富士山3つ分の高さになるそうで、子供たちはとても驚いていました。

この後は、お楽しみの読み聞かせです。

子供たちは、次から次へと紹介される本に目を輝かせていました。

3年生になると、絵本がなくても、お話だけで想像を膨らませることができます。

情景を思い浮かべて、時には笑い声が出ることもありました。

今日、ご紹介いただいた本は、高幡図書館で「潤徳小学校の3年生に紹介した本」として、展示コーナーが作られるとのことです。

ぜひ、図書館に足を運んでみてはいかがでしょうか。【校長】

令和6年度第1回学校運営連絡協議会

今日の午前中は、JSPの活動報告会があり、学校支援ボランティアコーディネーターの方も加わって、学校側と情報交換等を行いました。

引き続き、今年度の第1回学校運営連絡協議会が開催されました。

学校支援ボランティアコーディネーターの方々にもオブザーバーとしてご参加いただき、現在の支援の状況などについてお話しいただきました。

校長からは、学校評議員の方々に今年度の学校経営方針等を説明し、ご承認いただくとともに、今後の方向性などについてご意見をいただきました。

協議会終了後は、児童の様子をご覧いただきました。

今年度も多くの皆様のお力をお借りしながら、充実した教育活動を行っていきたいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】前代未聞、「クイズかくれんぼ」!

今朝は、集会委員会による児童集会がリモートで行われました。

集会委員会は今年度の集会を「子供たちがつくる学校プロジェクト」、そして「笑顔招福」を踏まえ、「にこにこ集会」と名付けています。

今回は、「にこにこ集会」で「クイズかくれんぼ」をする企画です。

リモート集会のキーステーションとなる5年1組で最終リハーサルをする集会委員会の子供たち。

実は、今回の集会は事前にビデオ撮りした動画を使った集会なのです。

集会委員A「今から流す動画の場所の中に集会委員会のメンバーが隠れています。」

集会委員B「何人隠れているか見付けてください。」

このような説明で分かるのかと思い、実際に集会の映像が流れている学級に行ってみると、子供たちが一生懸命、隠れている子の数を数えています。

ホームページではお伝えしにくいのですが、上の写真(動画)に映っている教室には、何人かが隠れているのです。

それを、動画が流れている間に見付けるという、今までにない、前代未聞の集会です。

実際には、このように2人の子が隠れていました。

校長室も出題場所です。

実際には、校長の私を含め、5人が隠れていました。

話はさかのぼって、6日前、集会委員が校長室での動画撮影を申し出てきました。

もちろんOKです。

隠れ場所を作り、動画撮影を行う子供たち。

校長も悪ノリして、一緒に隠れます。

撮影した動画を全員で確認し、クイズの問題にしていきます。

他にも、1階の階段付近、ほほえみの丘、畑のところで撮影された動画クイズで子供たちは楽しんでいました。

集会委員の斬新なアイデアが生かされた新たな集会、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の1つの形です。

ちょっと話は違いますが、集会の始まる前、6日ぶりに自分たちの教室に入ってきた6年生たちは黒板を見て立ち止まっていました。

6年生が日光移動教室に行っている間に、5年生たちが6年生の各教室にメッセージを書いていたのです。

6年生もかなり驚いていましたが、学年間のほほえましい交流に、ほっこりした朝となりました。【校長】

酷暑到来!

今朝、天気予報を見てみると、日野市の予想最高気温は34℃となっていました。

校長として、児童の安全を守るため、非常に気の重い「酷暑」の始まりになりそうです。

1時間目は2年生が、3・4時間目は1年生がプールの割当時間です。

梅雨に入りましたが、夏空の下、気持ちよさそうに子供たちはプールで活動しています。

中休みも、子供たちは校庭で元気に遊んでいます。

しかし、昼を過ぎると、暑さ指数(WBGT)の数値が31を超えるようになりました。

WBGTの数値が31を超えると、「原則は運動禁止」となりますから、昼休みは外遊びできなくなります。

5時間授業となり、少しずつ、自分たちで清掃を始めるようになった1年生たち。

しかし、清掃が終わるころに、無情にも「昼休みは暑くて校庭では遊べません。」との放送が入ります。

当然のように、昼休み、校庭で遊べると思い、黄色い帽子もかぶって下駄箱に来た1年生たちですが、放送を聞いて、怒りながら教室に戻っていきます。

これからも、特に昼休みに遊べない日が増えてきそうです。

ところで、今日は、6年生は、土曜日まで日光移動教室に行っていたので、振替休業日でお休みです。

5年生の教室に行くと、家庭科で、練習布を使って基本的な縫い方の練習をしています。

多くの5年生が校長に話しかけてきます。

5年生A「日光、どうだった?」

校長「うん、楽しかったよ。すき焼きも出たんだよ。」

5年生B「知ってる!わたし、ホームページ、ずっと見てたもん。」

5年生C「八ヶ岳の5年生と日光の6年生、どっちがよかった?6年生、ちゃんと時間、守ってた?」

やはり、気になるようです。

校長「5年生、とてもよかったよ。話を聞く態度も素晴らしかったし。」

5年生、移動教室を経験して、成長を感じます。

5年生D「6年生が休みなんだから、校長先生も休めば?大変だったでしょ?」

5年生の気遣いをうれしく感じつつも、この酷暑では、1~5年生のことが気になってしまいます(苦笑)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)33

少し予定より遅れましたが、無事に学校に帰ってくることができました。

最後の帰校式です。

校長からは、本当の宇宙一の思い出は、この3日間の成長を自分で実感できることであること、また、伝統校である潤徳の151回の卒業生として、152回目の卒業生となる5年生にしっかりとこの経験を伝えていくことが大事であると話しました。

宇宙一の思い出となるかは、一人一人の胸の中のことですから分かりませんが、帰校式を終えた瞬間の子供たちのすっきりした笑顔は宇宙一だと感じました。

保護者の皆様にも、たくさんお迎えに来ていただきました。

心より感謝申し上げます。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)32

羽生SAで最終休憩です。

移動教室の3日間の行程がほぼ終わろうとしています。

子供たちにはどのような思い出が残ったでしょうか。

しかし、普通に聞くと「宿!」と答えられてしまいそうです。

そこで、子供たちに次のように聞いてみました。

校長「移動教室で、宿を除いて思い出に残った場所ってどこ?」

6年生A「アイスクリーム!(光徳牧場)」

6年生B「バスの中!」

そう来たか…。

教員が答えてほしい場所とはなかなか一致しないようです。

多様性の時代ですから、一人一人の感じ方はそれぞれですね。(苦笑)

今日は土曜日で、渋滞の発生を含め、この後の道路状況が読みにくいところがあります。

予定より少し遅れての到着になりそうです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)31

移動教室、最後の食事、昼食です。

カレーライスをおいしくいただきました。

昨日に続き、おみやげタイムです。

これから日野に戻るのですが、土曜日でちょっと交通量が多そうです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)30

陽明門。圧倒的な迫力です。

国宝「眠り猫」

大きさは21cmとのこと。

6年生たち「うわ、ちっちゃい!」

予想とは、ずいぶん違ったようです。

この先は、徳川家康公の墓所になります。

実はここは移動教室最大の難所。

207段の階段を登らなければなりません。

6年生たち「疲れた~、もう無理!」

3日目の体にはこたえます。

校長「ここが家康公のお墓なんだよ。」

校長「ところで、徳川家康って知ってる?」

6年生A 「有名人!」

6年生B「動物の名前?」

校長「それって、ペットってこと?」

6年生B「そうかな?」

6年生C「家を作った人?」

校長「え、大工さんってこと?」

6年生C「名前に『家』ってついてるし…」

確かに、今、社会科で学習しているのは 弥生時代のあたりですが…。

家康公、すみません。

6年生D「天下統一して、江戸幕府を開いた人でしょ?」

こう答えられるようになってほしいものです。

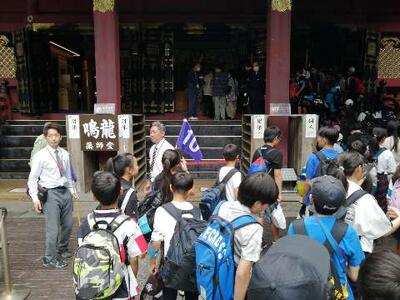

この後は、拝殿、鳴龍を参拝しました。(内部は撮影禁止です。)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)29

世界遺産「日光の社寺」の見学です。

二荒山神社で、旅の最後までの安全を祈願します。

東照宮の五重塔です。

校長「高幡不動と比べてどう?」

6年生たち「高幡不動かな。」

日野のプライドがあります。

陽明門をバックにクラス写真を撮ります。

三猿です。猿を模して、人生を表します。

東照宮内は、ガイドの方が学級ごとについて説明してくださいます。

令和6年度日光移動教室(6年)28

閉校式です。

お世話になった宿ともお別れです。

臨時補助員の大学生が全体総括します。

ホテルの方のお話もしっかり聞き、心を込めてお礼のあいさつをします。

さぁ、出発です!【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)27

源泉等への散策に出かけます。

とてもさわやか・・・と言いたいところですが、昨日より暑いようです。

東照宮や日野も相当暑くなるのではないでしょうか。

水たまりに温泉がプクプク湧き出しています。

その後は、湯ノ湖畔に移動します。

昨晩、今朝、校長が単独で行ったときと違い、少し薄曇りになってきています。

それでも、よい天気で、子供たちは美しい眺めを満喫しています。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)26

朝食後、出発準備を進めます。

荷物もまとめて廊下に出します。

片付けが終わった班は、引率教員から厳しいチェックを受けます。

担任4名も、気合を入れて最終日に臨むようです。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)