文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小学校教職員、確保!!

1週間ほど前のこと。

校務改善を進めるため、本校では、日常的な連絡は校務支援システムによる「校内掲示板」を使って、情報共有を図っているのですが、突然、「ドッキリ集会の連絡」が掲示されました。

微妙にざわつく職員室。

実は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を踏まえ、今年度は、集会委員会の児童が年間計画以外にゲリラ的に「ミニ集会」を開催したいと企画してきたのです。

当然、子供たちの意欲に応えなければなりません。

内容は「先生かくれんぼ」です。

ルールは、校庭に隠れている教職員を見付け→見付けた教職員を朝礼台まで連れていき→朝礼台で待機している集会委員に見付けた学年を伝える という、極めてシンプルなもの。

教員A「校庭に隠れるって・・・隠れる場所はないし!」

教員B「集団で来られたら、誰が捕まえたか分からないし!」

ツッコミどころは満載ですが、細かいことはいいのです。

楽しそうなので、GOサインです。

今朝の全校朝会で、臨時に集会委員からアナウンスがあります。

集会委員「今日の中休みに校庭で特別なイベントを行います。内容はまだ秘密ですが、興味のある人は、ぜひ中休みに校庭に出てみてください。」

隠れる場所がないなら、他の教員の被り物を作って、「偽装工作」をしようと画策している教員もいます(苦笑)

校庭で隠れる場所は、事実上、ほほえみの丘のトンネルしかありません。

集会が始まる前に行ってみると、やはり、教員が隠れています。

無駄な抵抗・・・と思いつつも、やはり、見付かりたくないという本能が働くようです。

学童の建物の横の倉庫の陰に、教員本人は隠れているつもりなのでしょうが、すでに多くの子たちが「ロックオン」しています。

というわけで、集会開始と同時に校庭は子供たちの「狩り場」と化します。

一瞬で確保、いや、拉致されていく教職員たち。

「偽装工作」の仮面など、何の役にも立ちません(苦笑)

ほぼ一瞬で、全教職員が確保されるという、まさに「ミニ集会」になりましたが、それでいいのです。

教職員も子供たちもみんなニコニコで「笑顔招福」となりました。

ちなみに、校長も集団で子供たちに囲まれ、この記事の取材は本当に大変でした・・・。

全体指示は集会委員が放送室から行いました。

そして、給食の時間に、同じく集会委員から結果発表です。

3位・・・1年生、2年生

2位・・・3年生

1位・・・5年生

5年生が確保した教職員数は10人とのことでした。

盛り上がった「ドッキリ集会」、今度は、いつ、どこで・・・

「子供たちがつくる学校プロジェクト」、目が離せません。【校長】

全校朝会(5月22日)

今朝は、リモートでの全校朝会が開催されました。

まずは、剣道、サッカー、ミニバスケットボールで頑張って表彰された児童を紹介しました。

続いて、校長からの話です。

1年生には「子供たちがつくる学校プロジェクト」の話を詳しくはしていないので、あらためて説明です。

さらに、「第4次日野市学校教育基本構想」のリーフレットを示し、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は本構想内の「8+のプロジェクト」に含まれるもので、日野市全体で新しい教育に取り組んでいることを話しました。

このプロジェクトを具体化する中心が、新組織の中央委員会です。中央委員会の活動が始まったことを紹介しました。

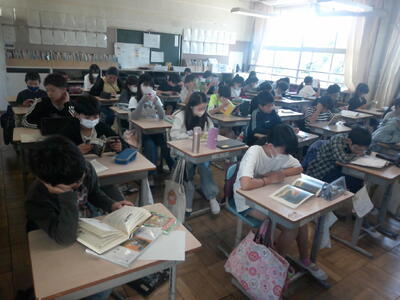

子供たちも各教室で聞いています。

そして、すでに動きはじめている、体育委員会の「ソフトボール投げ上達の道」が「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環の取組であることを話し、再度、ビデオを上映しました。

体育委員会の「作戦」として、体育館に設置された「ソフトボール投げ特訓マシーン」で練習している4年生の様子を紹介です。

そして、昨年のWBC優勝の大谷選手の最後の一球の映像を流しました。

正しい投げ方を身に付けると、大谷選手のように速く、強いボールを投げられるようになるのです。

ソフトボール投げを向上させるためには、日頃の取組も大事です。

タオルを使った「シャドーピッチング」のやり方を紹介し、家でも練習してみようと話しました。

子供たちが、ご家庭で「タオル貸して!」と話してきたら、ご協力くださいますようお願いいたします。

最後は、久し振りに「大谷グローブ」をはめて、これから、ソフトボール投げの練習を頑張るように促します。

決め台詞は、当然、「ソフトボール投げ、しようぜ!」です。

早速、1時間目の体育から、ソフトボール投げの練習に取り組み始めた3年生。

全校で特訓体制に入ります。【校長】

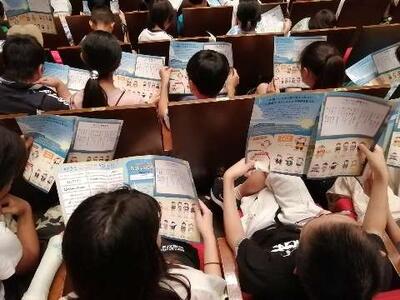

こころの劇場(6年)

今年の2月、5年生だったときに、学芸会で「ライオンキング」を演じた現6年生。

その思い出がまだ強く残る中、今日は「こころの劇場」の観劇に出かけます。(「こころの劇場」とは?詳しくは、こちら)

出発前には、校長から「本物」のよさを感じる素晴らしい日にしようと話しました。

高幡不動駅から京王八王子に移動します。

公共交通機関を使うマナーを学ぶ機会でもあります。

そして、会場のJ:COMホール八王子に到着です。日野市をはじめ、たくさんの学校が集まっています。

ホール内は3階席までいっぱいです。

演目は、劇団四季によるファミリーミュージカル「ガンバの大冒険」です。

事前に配布されたパンフレットを眺めて、気分が盛り上がります。

そして、いよいよ開幕!

ただし、撮影禁止なうえ、様々な権利の関係上、詳細は明かせません。すみません。

勇気、友情、優しさがつまったガンバと仲間たちの大冒険。

演技あり、歌あり、踊りあり、ハラハラドキドキする場面の連続と、ちょっとのラブロマンス・・・

子供たちからは自然に手拍子が起こるなど、演者の方々と観客が一体化する素晴らしいステージでした。

最後は、ステージから降りた演者の方々が会場外で子供たちを見送るサプライズ付き。

子供たちも大満足だったようです。

学校に戻ってから、少し遅めのお昼になりました。

保護者の皆様、お弁当、水筒の準備など、ありがとうございました。【校長】

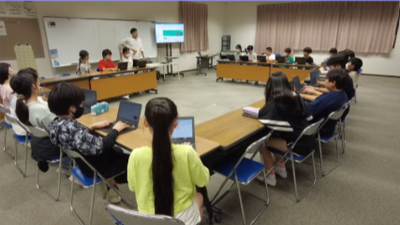

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小の頭脳(ブレーン)、集結!

本校には11の委員会があり、5・6年生が活動しています。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めている本校にとって、この委員会活動がプロジェクトの成否を決めると言ってもよい重要な位置付けとなっています。

今日の昼休みの時間、各委員会の委員長と副委員長が全員集まり、「第1回中央委員会」が開催されました。

中央委員会は、今年度新たに発足した組織です。

昨年度まで独立していた各委員会を束ね、それぞれの委員会の活動内容や取組を情報交換することによって、新たなアイデアを生み出すことを目的としています。

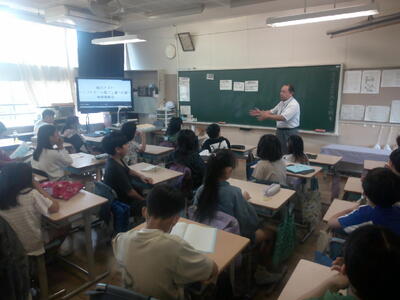

第1回ということもあり、最初は、校長からの「講話」です。

昨年度の「潤フェス」、「潤祭」、「潤屋敷」などは、最初から計画されていたわけではなく、開校150周年を盛り上げるためにはどうすればよいか、アイデアを出し合い、実現につなげたことなどを説明しました。

また、「中央委員会 鉄の掟」を示し、学校の中心的存在として活動するための心構えなどを示しました。(詳しくは、6月学校だよりでご紹介する予定です。)

子供たちも、校長の思いを真剣に聞いていました。

校長「校長先生は、みなさんのことを『潤徳小の頭脳(ブレーン)』だと思っています。みなさんのアイデアを出し合って、150周年を超える151年目にしましょう。」

大きくうなずく子供たちです。

次回以降は、委員長が参加して協議を進めていく予定です。

各委員会からどんなアイデアが出て、どうやって実現していくか・・・ワクワクが止まりません。【校長】

早く芽が出て!

朝、校長室の窓から、1年生がペットボトルを持ちながら楽しそうに歩いているのが見えました。

きっと、面白いことがあるに違いありません。追跡です。

1年生は、今週、自分の鉢にあさがおの種をまきました。

毎日の水やりがスタートしているのです。

校長「何してるの?」

1年生A「あさがおに水をあげてるの。」

校長「いっぱい水をあげてね。」

1年生たち「うん。」

種がおぼれそうになるほど、大量の水をかけている子供たち。

まぁ、今日は夏日になるようですし、明日、明後日がお休みですから、よしとしましょう。

校長「でも、毎日、水ばかりじゃ、あさがおもあきちゃうんじゃない?みんなもおいしい給食を食べてるんだから、いろいろなものをあげたらどうかなぁ。例えば、昨日の味噌ラーメンとか。」

1年生たち「そんなの、おかしいでしょ!」

校長「だったら、カレーライスとか。」

1年生たち「・・・」

最近になり、校長の発言をスルーする新たな技を覚えはじめた子供たち。

「だめだ、こりゃ」という心の声が聞こえてきそうです。

しつこく話します。

校長「そうだ、牛乳をあげたら、白いお花が咲くかもしれない!」

何人かの子が、ハッとして校長の方を向きます。

しかし、ここで、担任から制止がかかります。

担任「校長先生、もう、やめてください。本当に子供たち、牛乳をあげちゃいますよ。」

失礼しました。

下校時にも水をあげている子たちがいます。

校長「早く芽が出るといいよねぇ。」

1年生B「うん、楽しみ。」

校長「いっぱい水をあげていたら、きっと、けやきの木より大きくなるんじゃないかな。」

1年生C「そんなはずないでしょ!」

日野市の総合計画「日野地域未来ビジョン2030」のキャッチフレーズは「しあわせのタネを育てあう日野」です。

来週にはきっと、芽が出てくることでしょう。

幸せも一緒に育っていけばステキだなと思います。【校長】

本日、快晴!ですが…

中休みに校庭をふらっとしました。

1年生が担任の先生と縄跳びをしています。気持ちのいい笑顔です。

ドッジボールをしています。体力テスト(以前の記事にもありますが、今年の重点はソフトボールです。)に向けてもいい運動ですね。

整美委員会が、花壇の草抜きをしてくれていました。

来週に新しい花を届けてくださる予定になっていますので、その準備です。

いつも、素敵な花を届けてくださりありがとうございます。また、華やかな花壇になるのが楽しみです。

懸命に働いてくれています。

「はい。どうぞ。」副校長に花をくれました。

花をくれてありがとう。花壇を整美してくれてありがとう。来週の植え替えもよろしくね。

休み時間、終わりのチャイムが鳴りました。一斉に子供たちが教室へ戻っていきます。

1年生が私が持っている花に気が付きました。

C「どうして花持っているの?」

副校長「整美委員の子にもらったんだよ。」

C「…だれ…??」

副校長「ほら、花壇をきれいにしてくれて今戻ってくるよ。」

彼女たちの目線の先には、しっかりと仕事をして戻ってくる5年生・6年生の姿があります。

副校長「5年生になったら、学校のためにお仕事してね。」

C「うん!!」

空は、快晴。心晴れやかな中休みでした。

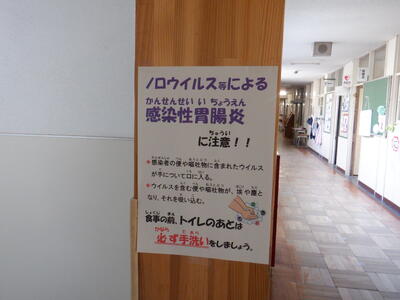

ですが…少し心配なことが

体調不良で保健室で休息をとる児童が多い金曜日となっています。

児童には、「給食前のうがい・手洗いの励行」を養護教諭が呼びかけています。

週末になりました。お休みの間の過ごし方を工夫していただき、また月曜日元気に登校できるように体調管理をお願いいたします。

4年生、襲来!

最近、校長室にはたくさんの「来客」があります。

一昨日の記事でもお伝えしましたが、1年生たちが「学校探検」で大挙してやってきます。(詳しくは、こちら)

5年生が家庭科の実習のお茶の試飲やほうれん草のお浸しの試食を誘いに来ます。

そして、4年生も国語の授業の一環で校長室にやってきます。

4年生は、国語で「聞き取りメモのくふう」の学習に取り組んでいます。

校内の教職員にインタビューし、そのメモをもとに発表会をするという流れです。

4年生の中には、校長にインタビューしたいと考えるグループがあり、校長室に訪ねてくるわけです。

公式インタビューですから、全員着座して、緊張感のある中での受け答えをします。

4年生A「今、お時間、よろしいでしょうか。私たちは、『聞き取りメモのくふう』の学習をしています。いくつか質問してもよいでしょうか。」

校長「はい、分かりました。」

4年生A「昔、校長先生が好きだったことは何ですか。」

校長「『三角ベース』と『ろくむし』かな。」

今の子には分からない遊びなので、ルール解説をします。

4年生B「どうして、潤徳小の校長先生になったんですか。」

これは難しい・・・。東京都の人事制度を説明するわけにもいかないし・・・。

校長「4年生のみんながクラスや先生を選べないように、校長先生も学校を選べるわけじゃないんだよ。だから、潤徳小の校長先生になったのも、たまたまなんです。でも、みんなと会うことができたから、とても幸せです。」

4年生たちは、答えに納得したようです。

4年生C「好きな食べ物は何ですか。」

聞かれると思っていた質問ですが、校長は、止まらなくなります。

校長「やっぱり、給食のカレーだよね。それに揚げパンも。この前のココア揚げパン、絶品だったよね。うぐいす揚げパンも捨てがたい。サイダーフルーツポンチもいいよねぇ・・・」

いつまでも続く校長の話に、4年生たちも苦笑いです。

4年生D「今、校長先生が好きなことは何ですか。」

校長「4年生の教室に遊びに行くことです!」

即答すると、4年生たちもにっこりです。

今後の発表に備えて、子供たちの端末で写真撮影も行われます。

和やかな雰囲気の中、インタビュー終了です。

他の学級のグループも取材にやってきます。

4年生E「潤徳小で、どんなイベントが楽しいですか。」

校長「うーん、『潤フェス』かなぁ。」

4年生F「楽しかったよね。僕も、出演したよ!」

4年生G「好きなキャラクターは何ですか。潤徳小のキャラクターは除きます。」

当然、ウリーとサクラモチと答えようと思っていたら、除外されてしまったので、

校長「くまモン!」

と答えます。やっぱり「生くまモン」の余韻は、まだ強烈に残っています。(詳しくは、こちら)

さらに、別のグループもやってきます。

4年生H「好きなスポーツは何ですか。」

校長「バレーボールです。中学、高校と部活でやっていたんだよ。」

4年生H「へぇ~」

4年生I「子供のころの夢は何でしたか。」

校長「小学校の卒業文集では、医者と書いたような気が・・・。低学年のときは宇宙飛行士だったと思うよ。」

4年生I「どうして、そう思ったんですか。」

校長「人を救う仕事がしたいと思っていたんだよね。でも、学校の先生になって本当によかったと思っています。」

4年生I「とてもすてきですね。」

ほめてもらいました。

早くも、インタビューの結果を学級で報告しているグループもあります。

4年生G「校長先生に、好きなキャラクターを聞いたところ・・・」

聞いていた4年生たち「くまモンでしょ!」

バレバレのようです。。。

入れ替わり立ち替わり、様々な学年の子たちが校長室にやってきますが、子供たちとのふれ合いは本当に楽しいものです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会発表集会1

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の中核となる委員会活動。

今朝は、委員会活動の内容を紹介する委員会発表集会が6-2をキーステーションとしてリモートで開催されました。

トップバッターは、委員会活動の中心となる代表委員会の発表です。

昨年度の開校150周年を盛り上げるための「潤フェス」、「潤祭」、「潤屋敷」の実績などを紹介しながら、今年度、新たな取組に挑戦していくことを宣言していました。頼もしい!

昨年度の盛り上がりを知らない1年生たちも、代表委員の説明を聞いて、今年度への期待を高めています。

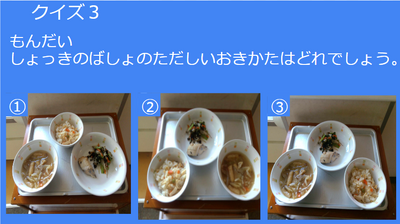

続いて、給食委員会です。

メンバーや仕事の紹介に続いて、クイズが出されます。

クイズの内容は、配膳の仕方、食器の並べ方、片付け方などに関するものです。

各学級では、指でサインを出してクイズに答えます。

クイズに答えることで、細かい給食の約束が分かるようになっていました。

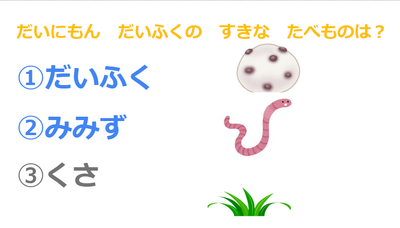

3番目は、飼育委員会の発表です。

本校のアイドル、烏骨鶏の「大福」について詳しい説明がありました。

こちらも、クイズで「大福」のことを紹介していました。

本校のオリジナルキャラクター、「サクラモチ」のモデルである「大福」。

いつまでも元気に過ごしてほしいものです。

発表が終わって、廊下に出てきた各委員会の児童に対して、担当教員が振り返りの話をします。

6年生A「あ~、緊張した~!」

こうした経験が子供たちを成長させます。

委員会発表集会は、あと3回行われる予定です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】体力向上大作戦!

本校では、5/29、30に「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査(東京都統一体力テスト)」(以降、「体力テスト」と表記)の実施を予定しています。

私が校長として着任してから、前年度の結果分析を行い、「弱点」を重点的に練習してから本番に臨むような取組を進め、大きな成果を上げてきています。(一例は、こちら)

今年度は、本校の分掌組織である体育的行事委員会に所属する教員が前年度の結果分析を行い、「ソフトボール投げ」を重点とすることについて職員会議で提案がありました。

大事なのは、この「重点」をどのように伸ばしていくかということです。

今年度、本校は「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めています。

そこで、委員会活動の1つである、体育委員会の児童を中心に「ソフトボール投げ」の記録向上に向けた取組を進めることにしました。

まずは、投げ方のコツや練習方法に関するビデオを作成し、各学級での視聴を始めました。

「ソフトボール投げ」は正しいフォームで投げることで記録が伸びます。

テクニカルポイントを体育委員が実演で示します。

写真は6年生の教室ですが、同級生の演示のビデオを真剣に見ています。

視聴後、校長からも子供たちに、今年度は「子供たちがつくる学校プロジェクト」で体力向上を進めること、体育委員に限らず最高学年として、下級生にソフトボール投げのアドバイスをしてほしいことを話しました。

5年生もビデオの視聴を進めています。

今年度から委員会活動に参加するようになった5年生たち。体育委員の様子を興味深く見ています。

5年生にとっても、運動経験の少ない子は、正しい投げ方が身に付いていません。

ビデオを見ながら、うまく投げるポイントを学んでいます。

5年生の教室でも、校長から、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は委員会活動が中心であることを力説しました。

今年度、初めて委員会活動に取り組む5年生のやる気やアイデアが学校を変えるのです。

本校の東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」でも、体力向上ビデオの投影開始です。

多くの子が足を止めて見ています。

体育委員も自分たちが映っている映像を見つめています。

こうして、「体力向上月間」として、「ソフトボール投げ」に重点化した取組をスタートしました。

早速、校庭や体育館で練習を始めた子供たちです。

体育委員会の取組はまだまだありますが、それは、また別の機会に。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」による体力向上大作戦、結果がどうなるか楽しみです。【校長】

みつけた!みつけた!!ヤゴ発見!!!

職員室の前方には、教室等の鍵が置いてあります。毎日何人もが鍵を取りに来室します。

今日は…「落ちないように十分気を付けるのでプールに行ってきます。」という担任がいました。

時期的に…と思い

私もプールへ向かってみました。

副校長「何しにいくの?」

C「やご見付けにいくんだよ。」

副校長「落ちないでね~。」

C「落ちたら緑になっちゃうんだって。」

副校長「それは、大変!!」

と、言った話をしているうちに…いよいよプールに出発です。

C「静かに~」と声を掛けている子

C「いってきま~す!!」と、元気に笑顔で手を振る子。どの子も楽しみな様子です。

さあ。いよいよプールサイドへ。

担任の先生が網でプールの底に網を這わせます…

土や葉が積もった間に隠れている生き物がいるか、探します。

C「でか~い!!」

C「いたぁ~!!」

大きな大きなヤゴです。

担任からは「こんな大きなヤゴは、見たことがない。」と、お墨付きです。

C「何してるの~?何が捕れるんだろう。いいなぁ。」と、他学年の児童が羨望の眼差しを向けていました。

ヤゴがどんな成長をするか楽しみですね。

1年生、襲来!

先週から、何回か、校長室の前で多くの人影が動いているのが見えます。

校長室の曇りガラスから、頭の先だけが見えているので、どうやら1年生たちのようです。

ドアをノックする音が聞こえます。

担任「ちょっと、1年生に校長室の様子を見せていただいてもよろしいですか。」

担任の後ろには、つぶらな瞳でこちらを見つめる1年生たちがずらりと並んでいます。

どんなに都合があっても、訪問を受け入れざるを得ません(苦笑)

校長「校長室には、昔からの宝物がたくさん置いてあります。ですから、勝手に触ってはいけません。また、隣の職員室では、先生方が仕事をしていますから、部屋では静かに過ごします。それが守れるなら入ってもいいですよ。」

1年生は、2年生の案内を受け、学校探検をしていますが(詳しくは、こちら)、細かいことはまだ分かりません。そこで、各学級ごとに、詳しい探検を始めているのです。

あっという間に、入室した1年生たちで校長室はいっぱいになります。

そして、質問攻めです。

1年生A「あ、トロフィーがある。誰の?」

校長「昔、表彰された子たちのだよ。」

1年生B「蝶がたくさんいる!どうしたの?」

校長「地域の人が標本をプレゼントしてくれたんだよ。」

1年生C「あ、くまモンがいる!」

校長「去年、熊本の小学校と仲がよかったんだよ。今年は学校がなくなっちゃったの。」

1年生D「何か、たくさんの写真が飾ってあるよ。誰なの?」

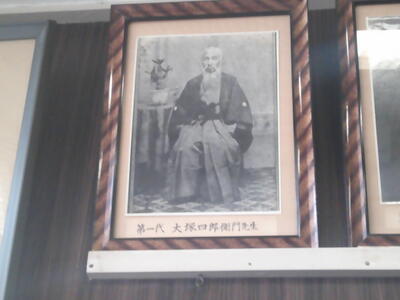

校長「今までの校長先生たちだよ。(斉藤)校長先生は35番目の校長先生です。」

校長「潤徳小は、今年で151歳なんだよ。1番最初の校長先生も飾られているよ。」

初代、大塚校長先生を紹介します。

1年生たち「わぁ、おじいちゃんだぁ!」

150年後の子供たちの失礼をお許しください(苦笑)

1年生E「(斉藤)校長先生の写真はないの?」

校長「学校を辞めたり、他の学校に行ったりすると写真が飾られるんだよ。」

1年生F「(斉藤)校長先生はいつまでいてくれるの?」

急に悲しそうな表情をする1年生たち。校長がいなくなると思ったようです。

校長「うーん、みんなが6年生になるまではいたいなぁ。」

一転してニコニコする1年生たち。

東京都教育委員会、日野市教育委員会の皆様、よろしくお願いします(笑)

1年生G「昔の学校の写真も飾ってあるんだね。」

校長「去年、潤徳小が150歳になったときの写真も飾ってあるよ。」

1年生H「1番最初の学校はどれ?」

校長「写真は残ってないけど、最初の学校の絵や模型は残っているよ。」

校長「最初は、お寺の建物が学校だったんだよ。」

1年生たち「へぇ~!」

嵐のようにやってきて、嵐のように去っていく1年生たち。

学校の秘密の場所、校長室を見ることができて、満足だったようです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度学校説明会

今日の正午から、本校の入学を検討されている保護者等の方を対象とした「学校説明会」が開催されました。

校長からは、本校の学校キャッチフレーズである「笑顔招福」の考えについて説明しました。

さらに、現在、入学した1年生たちが本当に「笑顔招福」になっているか実証すべく、校長自身が撮影、編集した「潤徳小の1年生の1か月」の動画を流し、「1年後」のイメージをもっていただきました。

続いて、本校の教育課程の説明を行いました。

ここで、本校の誇る代表委員たちが、給食の合間をぬって登場!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一端をご覧いただきました。

たくさんの保護者等の皆様を前にしても、よどみなく説明していく代表委員たち。

説明が終わると、自然に大きな拍手が送られていました。

校長「もう、来年度からは、学校説明会に教員はいらないんじゃない?」

関係教員たち「そうですね・・・」

完全に教員のお株が奪われました。

その後、本校の生活指導や特別支援教育などについて説明を行いました。

本校の教育に関心をもっていただき、来年度の入学を検討していただければ幸いです。

ご出席いただいた皆様、どうもありがとうございました。【校長】

自分の身は自分で守ろう

今日は、学校公開の2日目でした。

土曜日で、好天に恵まれたこともあり、多くの保護者、地域の皆様にご来校いただきました。

心より感謝申し上げます。

子供たちの安全を守る取組について、保護者等の皆様にもご理解いただきたいと考え、セーフティ教室、薬物乱用防止教室が開催されました。

1年生は体育館に全員集まって、「い・か・の・お・す・し」などの確認をしています。

2年生のところからは、「助けて~!」という絶叫が聞こえてきました。

事故か!と思い、駆け付けてみると、不審者に連れ去られそうになったときの練習でした。

3・4年生は見えにくい場所などの身近に潜む危険について考えています。

5年生は、気持ちよくSNSを使うためにはどうすればよいかについて話し合っていました。

6年生は、東京日野ライオンズクラブの方々を講師にお招きし、薬物乱用防止教室を開催しました。

校長からはあいさつの中で、最近「オーバードーズ」の話題などを耳にすることが多くなり、身近な問題になってきているので、しっかりと講師の方のお話を聞くように話をしました。

最初は、危険薬物の実態などに関するビデオを保護者等の皆様と一緒に視聴します。

その後、講師の方からのお話を伺います。

講師の方「いったん薬物を摂取して、脳などの機能が失われると、元に戻ることは絶対にありません。」

薬物中毒になり、成人でありながら、ほとんど漢字を書けなくなってしまった方の手紙が紹介されるなど、生々しい実例が紹介されました。

子供たちは、薬物のサンプルや、おびただしい注射痕が残る薬物中毒患者の写真などを見て、理解を深めていました。

ぜひ、ご家庭でも、自分の身を守るのはどうすればよいか、話題にしていただきいと思います。【校長】

図書室に行ってみよう!

今週は読書週間です。

今朝も多くの学級で集中して読書に取り組んでいます。

しかし、ひらがなをまだ学習中の1年生は、自分たちだけで読書を進めることはまだできません。

日野市では、今年度から学校図書館司書の配置が始まり、本校での勤務も開始されていることから、今日は、1年生が初めて図書室に行き、利用の約束などの指導を受けました。

初めて、図書室の椅子に座り、ちょっと緊張気味の1年生たち。

学校図書館司書は、パペットを使いながら、1年生の緊張をほぐすように語りかけます。

読み聞かせを行う場所に移動し、図書室の使い方などの説明を受けます。

お気に入りの絵本を持ってきて、読み始めた1年生たち。

今日は学校公開ということもあり、保護者の方のそばで読んでいる子もいます。

校長「ほんとは、ママに読んでほしいんでしょ?」

1年生A「・・・」

図星だったようです。

読書週間中ということもあり、学校図書館司書の仕事をよく知ってもらおうと、臨時で給食の時間にオンライン中継を行いました。

まずは校長から一言。

明後日の5/12(日)は、本校の151回目の開校記念日です。

週休日のため、当日にお祝いすることはできません。

そこで、今日は、給食が開校記念特別メニューだったこともあり、潤徳Tシャツの「正装」をして、子供たちに開校151周年であることを伝えました。

続いて、学校図書館司書からの話です。

本を手にとりながら、お薦めの本などを紹介していきます。

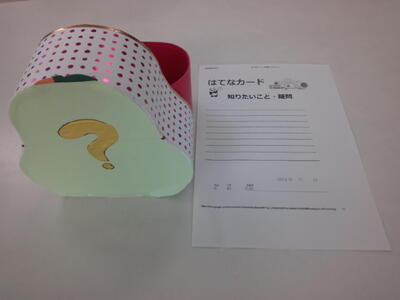

また、「はてなカード」の紹介もあります。

疑問に思ったこと、知りたいことなどを書いて、箱に入れておくと、学校図書館司書が適切な図書資料を紹介してくれるという仕組みです。「レファレンスサービス」ということになります。

図書室は、本に親しむ場所であるとともに、探究活動の拠点でもあるのです。

給食を食べながら、学校図書館司書の説明に耳を傾ける子供たち。

図書室の利用頻度がさらに上がることを期待したいものです。

さて、5時間目には、5年生から家庭科のお茶の誘いを受けました。

校長・5年生たち「潤徳小学校、151歳の誕生日、おめでと~う!」

お茶の乾杯で祝意を示します。

明日は、開校記念日の前日。

昨年度のような盛大なお祝いはできませんが、一人一人が学校を大切にする気持ちを高めてほしいと思います。【校長】

内科検診とICT

今日は、校医の先生をお迎えして、朝から、内科検診が行われました。

今日の対象学年は1・3・5年生です。(2・4・6年生は来週実施)

昔よりプライバシーが重要視されるようになった時代。

保健室内も何重にもつい立てで仕切られ、男女に分かれるとともに、診察を受ける場所も「個室化」されています。

しかし、このことは、児童管理が難しくなることにつながります。

子供たちは、廊下で待ち、保健室内で男女で分かれて待ち、個室内で検診を受けます。

特に、1年生は初めてですから、それぞれの場所で何をするか指示しなければなりません。

要するに人手が足りなくなるわけです。

さらに、いつもと違う環境になるので、落ち着かなくなる子もいます。

校医の先生は聴診器で心音を聞きます。

保健室内も廊下も静かにする必要があります。

しかし、それでも話してしまう欲求が抑えられないのが子供というもの。

昔から、教員が「静かにしなさい!」と注意し、かえって、その注意の声の方が大きいという悪いサイクルになることもよくありました。

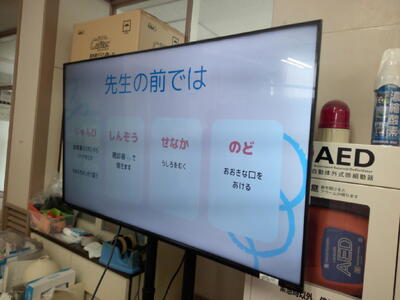

そこで、今回の内科検診では、ICT化を進めました。

子供たちは、保健室内のモニターを見れば、何をすればよいか分かります。

養護教諭も担任等も、画面を指せば、余計な指示をする必要がなくなるので、静かな環境が保たれます。

さらに、養護教諭は、胸に「マイ・デジタルサイネード」を装着する徹底ぶり。

「しずかに・・・たいいくぎのすそをだす・・・」

このような文字が左から右に流れていきます。

養護教諭「校長先生、これって、スマホで文字を打つと流れるんですよ。」

最新技術を駆使して、子供たちの健康を守ります。【校長】

学級をのぞいてみると…

5年生から「お茶を淹れたから飲みにきて。」と、お誘いを受けたのでお邪魔しました。

副校長「家で淹れたことある?」

C「な~い。」

副校長「だよね…」

C「苦くて飲めない。」

副校長「この苦みは、大人の味だね。」

などと会話をしながら、いただきました。ほっこりした時間になりました。

家庭科担当教員は「私も実習が初めてなので緊張しましたが、子供たちが頑張ってくれましたぁ。」と、話していました。教員も頑張っています。学校公開の日も実習があるようです。実習に当たる学級は、ぜひ家庭科室においでください。

学級担任も登場!!担任をはじめ5年生の教員や元担任も誘いがあり、子供たちの笑顔溢れる実習となりました。

その足で・・・他の教室をのぞかせてもらいました。

2年生は、消防写生会の仕上げをしていました。

C「せんせ~い。青の絵具出していいですか?」

副校長「いいと思うよ。」

C「せんせ~い。青の絵具の蓋が開かな~い。」

どうしてみんな青なんだろうと思い

副校長「どうして。青なの?」と、聞くと

C「だって、空を描くんだもん。」と、教えてくれました。

教室を眺めてみると多くの子が懸命に空を描いていました。

消防写生会の日は、抜けるような青空の日でした。子供たちは、その空を描いていたのですね。

大きな画用紙に描かれた消防車。どの子も皆、思い出を一生懸命絵にしていました。

階を上がると…賑やかな声が聞こえてきました。

またまた、のぞいてみると…

「なんでもバスケット」の真っ最中。

担任「転入生の自己紹介を兼ねていたら、こんなことになりました。」

5年生に新しい仲間が増えました。その子のための会が開かれていました。

一日でも早く潤徳小学校に慣れてくれることを期待しています。

GW明けは、雨のスタート

学校では、GW明けは1つのターニングポイントになります。

次に3連休以上になるのは、「海の日」絡みの7/13~15です。

事実上、夏休みまでは「週5日」が続くことになりますから、頑張りどころです。

さらに、今朝は雨が降り、気持ちが高まりにくいところです。

しかし、1年生たちは元気よく登校です。

1年生たち「校長先生、おはようございま~す!」

連休前と変わらぬ笑顔に、癒しをもらいます。「笑顔招福」です。

雨の中なので、心配で声をかけます。

校長「自分だけで、傘をたたんで、傘立てに入れられますか?」

1年生たち「当たり前でしょ!」

1か月前の入学式翌日の春の嵐の日には、高学年の子たちに手伝ってもらっていたのに・・・(詳しくは、こちら)

1年生は、連休明けで、朝の支度ができなくなっているのではないかと気になります。

校長「ランドセルなどを自分でしまえますか~?」

1年生たち「当たり前でしょ!」

朝から怒られてばかりです(苦笑)

しかし、ふと見ると、1年生とは思えない大きな子たちが・・・

そうです。6年生たちが教室に来てくれているのです。

校長「もう、1年生のお世話当番は終わってるんじゃないの?」

6年生A「そうなんですけど、1年生が支度できているか、心配になっちゃって。」

心配症なのは校長と同じようです(笑)

校長「えらいね~!さすが6年生!!」

6年生たち「ありがとうございます!」

1年生の保護者の皆様、本校にはこんなにしっかりした6年生たちがいるので、ご安心ください!

さて、本校では今日から読書週間が始まっています。

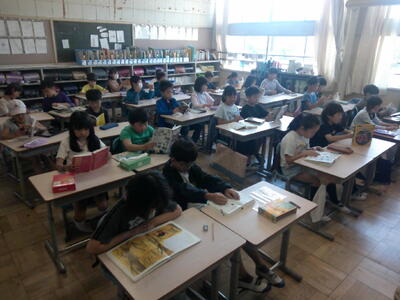

5年生の教室をのぞくと、朝の時間に集中して読書に取り組んでいました。

3階から2階に降りると、2年生も静かに読書をしていました。

本好きな子は、賢くなり、集中力も上がります。

習慣化してほしいものです。

1年生が下校時にも雨が降り続いています。

校長「1年生のみんな、自分たちだけで帰れる?」

1年生たち「当たり前でしょ!」

朝から同じ会話が続きます(苦笑)

昼休みも雨で外遊びができませんから、図書室は大賑わいです。

4年生A「校長先生、わたし、いつも2冊ずつ本を借りているの。」

貸出、返却の管理をしている図書委員の子供たちも大忙しです。

充実した読書週間になることを期待しています。(なお、給食も読書週間にちなんだメニューです)【校長】

5月の避難訓練行いました

ゴールデンウイークが明け、学校に児童の声が戻ってきました。

今日は、雨が降ったり止んだりしているので…子供も(大人も)少しだるそうかな…と思いましたが

教室では、先生の話に笑顔を見せたり、真剣に話を聞いたりしています。

本日、5月の避難訓練が行われました。

訓練の設定は、給食室からの火事です。1年生は、火災による避難訓練は、初めてでした。

ハンカチや手で口を押えて煙を吸わないように並びます。

天候が不安定なため、廊下までの避難となりました。

私(副校長)からは、火事では、炎が広がるスピードよりも煙が広がるスピードの方が速く1秒で3メートルから

5メートル煙が広がるといわれていること。その中で避難するには、担任の先生の話をよく聞き、行動してほしいと話しました。これからも児童には、まずは自分の命は、自分で守る行動をとらせていきたいと思います。

校長、激走!

ここしばらく、登校日には、天気がぐずつくことが続いていました。

今日は、久々に初夏の陽気が戻ってきました。

そこで、今日、校外学習を予定していた学年、延期していた学年が一気に校外学習を行いました。

校舎の2階には誰もいなくなる時間もありました。シーンとしています。

3年生は、1時間目から、社会の授業で「まちたんけん」に出かけました。

今日は、1・3組が学区域の北側、2・4組が学区域の南側を探検します。

校長は、3年生が出かけることは知っていても、どのルートを通っていくかは正確には分かっていません。

そこで、自転車で学区域を回り、3年生を見付けます。

すると、新井橋を渡っている1・3組を発見!

校舎内にいるときと同じように「校長先生~!」と大きな声で手を振る子供たち。

思いっきり、通行人の方や車を運転している方の注目を浴び、若干の恥ずかしさを感じます。

続いて、2・4組を探しますが、なかなか見付かりません。

担任に電話をして、場所の確認をしますが、着くと、もう移動していることの繰り返しです。

すると、ようやく、ねんも公園で発見!

こちらも、「校長先生~!」と明るく迎えます。

3年生は2年生のときにも生活科で、ねんも公園に来ています。

今回は社会の学習ですから、見付けたものや気付いたことなどをメモにまとめています。

担任「みなさんのメモの様子を見て、公園で遊んでよいか決めたいと思います。」

さらに真剣にメモをとり始めた子供たちに一言。

校長「2年生のときに、生活科でねんも公園ではいっぱい遊んだんだから、今日はいいんじゃない?」

3年生たち「それとこれとは別!」

遊びたいオーラがたくさん出ている3年生たち。学年は1つ上がっても、気持ちはまだまだ2年生のままのようです(笑)

こうしている間に1時間目が終わる時刻になったので、急いで学校に戻ります。

1年生が遠足に出かけるので、見送りをするためです。

1年生A「どうして校長先生、黄色いヘルメットかぶってるの?」

3年生の様子を見て、そのまま見送りをしているので、「自転車モード」が続いています。

1年生B「後で、遠足に来てくれるの?」

校長「うん、みんなのお弁当、食べに行くよ。」

1年生たち「え~!」

楽しそうに出かけていきました。

同じ時間に校庭では、2年生の「はたらく消防の写生会」が始まりました。

この写生会は、消防の仕事への関心を高め、防火防災意識の育成・向上を図ることを目的として行われているもので、今回も日野消防署高幡出張所、日野市消防団第7分団第1部の皆様にご協力いただきました。

今回は、消火器の使い方の実演も行ってくださいました。

2年生でも、消火器を使う練習をした経験のある子がいるようでした。

写生開始!

子供たちは思い思いの場所に散らばって描きはじめます。

大きい消防車が目の前なので、子供たちも画用紙いっぱいに描いています。

本物を目の前にすると、絵の迫力も違います。

2年生が順調に絵を描き始めたので、再度、学校を離れ、自転車で万願寺中央公園に向かいます。

すると、1年生たちが遊具に殺到しています。

この公園で遊ぶことが初めての子もおり、みんなで仲良く遊んでいます。

(1年生の遠足の詳しい様子は、こちら)

2年生の写生会の様子も気になりますので、また、学校に戻ります。

すると、多くの子が絵の仕上げに近付いています。

ちょうど休み時間になっていたので、飼育委員会や栽培委員会の高学年の児童が「大福」の世話や花壇の雑草取りを頑張っていたので、校長からもねぎらいの言葉をかけます。

絵を描き終わった2年生たちは、署員や団員の皆様を囲んで質問タイムになっていました。

めったに見ることのできない細かい機械の説明をしてくださったり、消防車の内部を見せてくれたりして、気さくに応じてくださいました。

署員の方から、帽子を貸していただいた子もいます。

うらやましい・・・

というわけで、図々しく、校長も憧れの帽子をかぶらせていただきました。

2年生と一緒に敬礼です!

学校の防火管理にこれからも努めます!!

今日は、校舎外に出てばかりなので、校内に残っている5・6年生のことも気になります。

そこで、校舎に戻り、教室の様子をのぞきに行きましたが、さすがに高学年、落ち着いて学習に臨んでいます。

こうしている間に、4年生は総合的な学習の時間の「浅川博士になろう」の学習で浅川の河川敷に出かけています。

また、学校を離れ、4年生を追いかけます。

すると、他の学年と同様、「校長先生~」と大きな声で手を振る4年生たちの姿が見られます。

でも、ちょっと様子が違います。

活動が終わって、学校に戻り始めるところだったのです。

校長「河川敷で何か見付けた?」

4年生A「(鳥の)サギがいた!」

4年生B「バッタがいたよ!」

4年生C「お花がいっぱい咲いてた。」

楽しげに学校へ戻っていく4年生の様子を見て、たくさん収穫があったことを感じました。

そして、河川敷と反対側にある大木島自然公園に移動します。

昼食のために移動してきた1年生たちが集まっていました。

1年生たち「あ~、また校長先生だ~!何しに来たの?」

校長「おなかが空いちゃったから、みんなのお弁当、食べに来たの。」

1年生たち「え~!!」

1年生C「校長先生、今度は、ちゃんとお弁当買ってきて!」

入学しておよそ1か月。ようやく校長の冗談に付き合えるようになってきた1年生たちです。

スマホの万歩計が、午前中の早い段階で1万歩を超えていました。

「この調子なら、体重の大幅減も期待できるのでは・・・」

と気をよくしていたら、ふと気が付くと給食の「中華おこわ」をお替わりしていた自分。

そして、明日からのGW後半4連休の暴飲暴食で、全て帳消しになってしまいそうです(苦笑)【校長】

1年生 遠足(万願寺中央公園)

朝からわくわくしている様子の1年生

並び始めました。

2年生の消防写生会のために消防車が到着しました。みんな釘付けかと思いきや…

自分のことに精一杯の様子です。

先生から「白い線の内側に入ります。」と、言われると…きちんと白い線の内側に並んで歩いています。

万願寺中央公園に到着しました

約束を聞いたら…いよいよ、遊びます

遊具が人気

校長先生も人気

それぞれやりたいことをやります。

校舎内では、できない学習がたくさんあります。

雨が降ると窪みに水が貯まること

小さい子には、優しくすること

色々な学びがありますね。

時間が経つと遊びが広がります。

砂場で遊ぶ子、鬼遊びをする子、お花を集める子

場所を大木島自然公園に移動し、いよいよお楽しみのお弁当タイムです。

クラスでまとまっていただきま〜す。

たくさん動いたので、すごい食欲です。

「かわい〜のが入ってる。」

「ぼくの好きなのだぁ。」と、どの子も美味しそう。お弁当のご準備ありがとうございました。

大木島自然公園を満喫したら、学校に帰ります。

帰り道は、校歌の合唱。

担任の先生方も

「なぜ〜??」

潤徳愛も芽生えた遠足でした。

小学校に入学して初めての遠足。

思い出いっぱい、笑顔いっぱいの遠足になったと思います。帰りましたら、たくさんお話を聞いてあげてください。

(2016年4月から2018年3月まで)