文字

背景

行間

日誌

時刻と時間の求め方

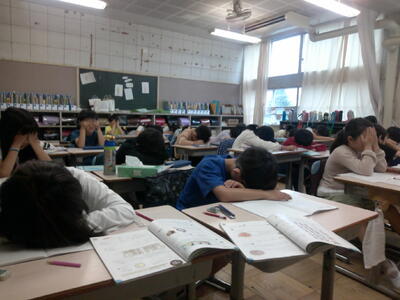

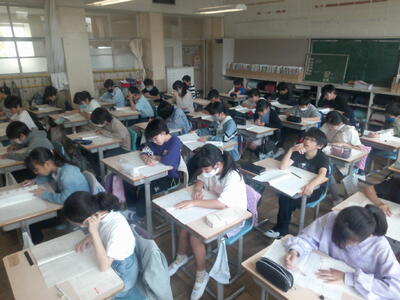

3年生の教室のところを通っていると、子供たちが机にふせっているのが見えます。

何をしているのだろうと気になって、教室に入ってみました。

担任「それじゃあ、いくよ。よーい、はじめ!」

教室はシーンと静まり返っています。

担任の手にはストップウォッチが握られています。

しばらくすると、ぽつぽつと子供たちの手が挙がりはじめ、そのうち、多くの子の手が一斉に挙がります。

担任「やめ!」

いわゆる「10秒ゲーム」に取り組んでいたようです。

子供たちは心の中で「1・2・3・・・10」と数え、10秒経ったと思ったところで手を挙げていたわけです。

3年生では、2年生までの「時」、「分」に加え、新たに「秒」の単位を学習します。

重さ、かさ、長さなどの学習でもそうですが、新たな単位を学習するときは、その「量感」を磨くことが大事です。

さらに、3年生では、時刻と時間の求め方についても学習します。

例えば、子供たちが取り組んでいた練習問題を見ると、

「2時20分から50分後の時刻と50分前の時刻を求めましょう。」

という問題が出ていました。

頭の中で時計をイメージして考えることが大事ですし、時間はたし算やひき算ができるということにも気付いていかなければなりません。

かなり難しい学習と言えます。

3年生になり、子供たちは上手にノートがとれるようになってきました。

問題の解き方を図や式に表しながら、難しい問題をていねいに解いています。

担任「先生の家の娘も、この問題でつまずいちゃってるのよ・・・。」

思わず、私生活を吐露しながら、担任も一生懸命指導しています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「学校企画・提案型」実施校 事前相談

先週の保護者会の際に、校長からかなり大々的に宣伝しましたが、本校は今年度、東京都教育委員会から令和6年度「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」 における「学校企画・提案型 」実施校として選ばれました。

これは、学校が重点とする体験活動について、児童のアイデアを生かしながら、専門家等との交流を行い、年間を通して計画的・継続的に実施することで、児童が笑顔になることをねらいとしたもので、本校のキャッチフレーズである「笑顔招福」と合致するものです。

今日の夕方、東京都教育委員会の関係部署の管理職の方々、事業協力を行っているJTBの方々、本市教育委員会の担当指導主事の方、本校の関係教職員とで初めての打合せをリモートで行いました。

東京都教育委員会としても、初の事業で、マニュアル化したものはなく、まさに手探り状態からのスタートになります。

本事業は、東京都の全ての公立学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等)の中から、わずか12校が実施できるものであり、本校はその中の1校ということになります。

まさに、東京都を代表して、本校は本事業に取り組んでいくことになります。

詳しいことはまだ明かせませんが、壮大なプロジェクトになることは間違いありません。

本校の子供たちが笑顔になるためにはどうすればよいか、子供たちの意見も取り入れ、楽しみながら企画していきたいと思います。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の真骨頂とも言える本事業。

成功目指して頑張ります!【校長】

2年生が1年生をエスコート

今日で、早くも4月が終わります。

新年度が始まって、もう1か月が経ったことになります。

1年生にとっても、初めてのことだらけの4月でしたが、そろそろ、自分の教室以外の世界も広げたいものです。

そこで、心優しき2年生たちが、1年生を学校探検に連れ出すことになりました。

先週の金曜日から、ペア学級(1-1と2-1、1-2と2-2・・・)ごとに活動を始めています。

探検箇所は、低学年が主に利用する1階と2階です。

2年生は1年生が迷子にならないようにしっかり手をつないで案内します。

校長室前は、ちょっとした渋滞になっています。

各部屋の前で、2年生が同じグループになった1年生に部屋の説明をするからです。

2年生A「校長室は、校長先生が仕事をするところです。」

(そうだったのか・・・ちゃんと仕事しないと。。。)

と2年生の説明を聞き、反省する校長です。

おとなしく2年生に連れていかれ、「されるがまま」の1年生たち。

それぞれの部屋の説明をよく聞いています。

たまたま、校長が校内を回っていたら、多目的室の前で、学校探検をしていた1・2年生に会いました。

校長「中に入ってみたい?」

1・2年生たち「うん。」

今回の学校探検は、授業や仕事の邪魔にならないよう、部屋の外から説明するきまりになっていたようですが、せっかくなので、「校長権限」を発動です。

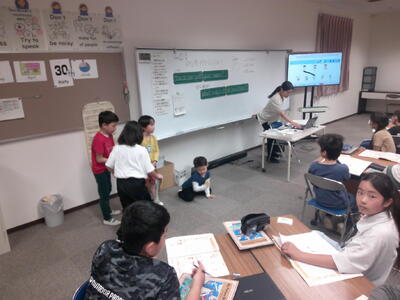

室内では、5年生が外国語の授業に取り組んでいました。

今年度、本校は2学級増になり、空き教室が全くなくなってしまいました。

そこで、多目的室で外国語、外国語活動の授業を行うことが多くなりました。

5年生たち「学校を探検してるの?」

うなずく1・2年生たち。

室内では、1・2年生にとっては意味不明と思われる英語の音声がどんどん流れてきます。

さすがに面食らった1・2年生たち。

早々に退散です。

校長「5年生は、ちゃんと、1・2年生にあいさつしないと!」

5年生たち「See you!」

さすが、校長との付き合いの長い5年生たち。

校長の意図を察して英語でお別れをしています。

2年生B「校長先生、理科室ってどこだっけ?」

エスコート役なのに、ちょっと頼りない2年生も若干いましたが、お兄さん、お姉さんとして、しっかりと1年生に学校の様子を教えていました。

明日まで学校探検の活動は続く予定です。【校長】

引き渡し訓練

本日は、大地震が発生したことを想定した引き渡し訓練が行われました。

1年生は、入学後の最初の避難訓練のときは、廊下までの避難でしたので(詳しくは、こちら)、本格的な避難は初めてということになります。

そのため、避難前に、事前に下履きの靴を持ってきておきます。

訓練が近付いてきたので、靴を履き替えです。

校長「あ~、1年生、いけないんだ~。教室で靴を履いてる!」

1年生たち「・・・」

担任から指示されて靴を履き替えただけなのに、校長から「注意」されて、明らかに戸惑いの表情を見せる1年生たち。

2年生以上なら当たり前のように通じるギャグも、初めてだらけでゆとりのない1年生たちにはまだ通じません。

校長「そうだよね。今日は、特別に履いていいんだよね。」

自分でボケとツッコミをすることになり、ちょっとバツの悪い校長です。

と言っている間に、13:36となり、大きな地震が起きます。(注:訓練です)

副校長から、机の下にもぐるよう指示があります。

ちゃんと、机の下に身を隠す1年生たち。

事前指導が行き届いています。

1年先輩の2年生たちも、地震が収まると防災頭巾をかぶり、すぐに廊下に出てきました。

各学年とも「お・か・し・も」を守って、校庭に避難してきます。

校長からの講評です。本日は、訓練のため、帰りの支度を全部整えてから避難してきましたが、実際には、命を守るために自分の身ひとつで避難する可能性の方が高いことを話しました。

また、保護者等の方にも、保護者会から連続して学校においでいただいていることに感謝を述べつつ、万が一のときのためにお子さんと非常時の際の約束などについて家族内で話し合っておいていただきたいとの趣旨の話をしました。

引き渡し開始です。

おかげさまで、速やかに引き渡しを終えることができました。

ご協力に感謝申し上げます。

1年生A「校長先生、今日は、ママがお迎えに来てくれるの。お兄ちゃんと帰るんだ。うらやましいでしょ。」

と目を輝かせながら楽しげに話す1年生の様子を見て、まだ、訓練の趣旨が伝わりきっていない課題を感じつつも、保護者等の方と手をつないで帰っていく子供たちの様子を見て、思わずほほが緩んでしまいました。【校長】

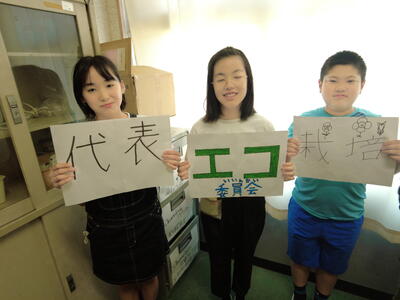

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度委員長紹介朝会

今朝は、4/15に行われた第1回の委員会活動(詳しくは、こちら)で話し合われたことを踏まえ、今朝は、「委員長紹介朝会」として、各委員会の委員長が今年度の目標等について放送室からリモートで生配信しました。

各委員会の委員長の気合いの入った今年度の抱負等をご紹介します。

代表委員会「去年を越えられるような151周年という新たな一歩を踏み出したいと思います。」

エコ委員会「学校のみんなに楽しくエコ活動に取り組んでもらえるように頑張ります。」

栽培委員会「今年度の目標は『花をきれいに咲かせて学校生活を豊かにしよう』です。」

放送委員会「1年間のめあては『時間を守り、楽しい放送をしよう』です。」

体育委員会「今年の目標は『みんなで協力して、体育を快適にできるように頑張ろう』です。」

保健委員会「今年の目標は『健康第一』にしました。理由は、みんなに病気にならないで学校を明るくしたいからです。」

給食委員会「今年の給食委員会の目標は『給食の食べ方やマナーなど、給食のよさをもっと知ってもらうため、あきらめずに協力しよう』です。」

図書委員会「図書室を快適に過ごしてもらえるように頑張ります。」

整美委員会「みんなが気持ちよく学校生活を送るために、『目指せ、きれいな潤徳小学校!』を目標にして頑張っていきます。」

飼育委員会「目標は2つあります。第1は、大福(烏骨鶏)もみんなも楽しめる『ふれあいの時間』をつくることです。第2は、大福が住みやすい環境をつくることです。」

集会委員会「今年の集会委員会は、『集会を通して学校全体を盛り上げ、他学年との交流を増やす』という目標で頑張ります。」

体育委員会委員長「潤徳小学校、盛り上げていくぞ~!」

全員「お~っ!!」

雄叫びを上げて朝会終了です。

頼もしい委員長たちに校長からも声をかけます。

校長「みなさんは『子供たちがつくる学校プロジェクト』のプロジェクトリーダーです。しっかり頼みますよ!」

全員「はい!」

今年の高学年の様子を見ていて、今年の潤徳小は絶対によい学校になると考えていましたが、やる気ある委員長たちの態度から、今日は「自信が確信に変わった日」になりました。【校長】

日光移動教室が楽しみ!

昨日、5年生の八ヶ岳移動教室の準備の様子について記事にしましたが、6年生も6月20日~22日に日光移動教室が行われます。

6年3組の担任が、一昨日、昨日と市内の他校の教員と一緒に合同実地踏査に出かけていました。

久し振りに学級に戻ってきた担任。

校長が教室に入ると、ちょうど、写真を見せながら実地踏査の報告をしているところでした。

きっと、和やかな感じなのだろうと考えていたら、ちょっと、教室内にギスギスした空気が流れています。

6年生A「校長先生、聞いてよ!○○先生、夕食にすき焼き食べてる!ずるいよ!」

モニターを見ると、確かにおいしそうなお肉がぐつぐつと・・・

6年生B「校長先生、僕たちも、あれ、食べられるんでしょ?」

さて、どうなることでしょう・・・

隣の学級に入ると、道徳の「お母さん、お願いね」という読み物教材で学習が進められていました。

「自立」について考える学習のようです。

ふと、黒板を見ると、「お母さんが起こしてくれるから」と書いてあります。

校長「まさか、6年生にもなって、お母さんに起こされていることなんてないよね?」

多くの6年生たちが悪びれることなく「は~い」と手を挙げています。

校長「もう!日光移動教室じゃ、お母さんは起こしてくれないからね!」

6年生C「大丈夫!楽しみすぎて、たぶん、夜は眠れなさそうだから。」

そういう子を夜回りする教員が見付けると、「月に代わっておしおき」です(苦笑)

放課後は、6年生の保護者会です。

日光移動教室の保護者説明会は5月24日(金)に行われますが、校長のあいさつの中では、最高学年の期待とともに、子供たちがつくる最高の移動教室にしたいと話しました。

保護者の皆様も真剣に学年の説明に耳を傾けておられました。

また、6年生に先立って、2年生の保護者会も行われました。

昨日とはうって変わって、夏を思わせるような暑い日となりましたが、多くの方にご出席いただき、ありがとうございました。

明日は、さらに引き渡し訓練があります。

保護者の皆様には、連日で申し訳ない気持ちでいっぱいですが、ご協力をどうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

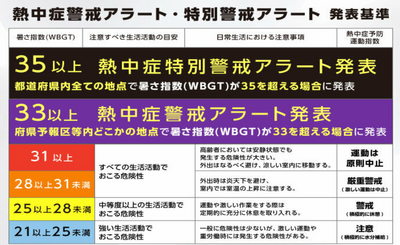

「熱中症特別警戒アラート」運用開始

昨日、「熱中症特別警戒アラート」の運用が始まったとの報道がありました。

「熱中症特別警戒アラート」は、気温や湿度などから算出する「暑さ指数(WBGT)」の予測値が、すべての観測地点で35以上となった都道府県を対象に、環境省が発表するものです。

「熱中症警戒アラート」の一段上に位置付けられ、「人の健康に重大な被害が生じるおそれがある過去に例のない広域的な危険な暑さ」が想定されているとのことです。

本校では、「熱中症特別警戒アラート」の運用開始にかかわらず、4/22から校庭での「暑さ指数(WBGT)」の測定を始めています。

春真っ盛りですが、これまでも、4月中に高温になることがありました。GWも真夏日になる可能性もあるとの予報も出ています。

今から、熱中症の警戒が必要ということです。

今日は、午前10時ころは、写真のように「暑さ指数(WBGT)」の数値は19.2となっていました。

「ほぼ安全」レベルです。

ですから、3年生は理科の観察でスケッチを行っています。

2年生も普段どおり体育に取り組んでいます。

ところが、昼過ぎに測定すると、「暑さ指数(WBGT)」の数値が29.1と急上昇していました。

校庭の気温も37.4℃という高温になっています。

湿度が低めだったため、「暑さ指数(WBGT)」の数値は「厳重警戒」レベルに抑えられているのでしょう。

このように、中休みと昼休みの前に担当職員が「暑さ指数(WBGT)」の数値を確認します。

「31以上」になると、「運動は原則中止」レベルなので、晴れていても外遊びを含めたすべての校外活動を中止とし、室内での活動に切り替えます。

担当職員は、測定数値を踏まえ、外遊びの可否について全校放送を入れます。

今日の昼休みの場合は、外遊びはできますが、「厳重警戒」のため、「マスクを外して、帽子をかぶり、水分もとってから遊ぶようにしましょう。」といった注意喚起をします。

こうしたことが、これから10月まで毎日続きます。

暖かくなるのはよいのですが、それを越して暑くなると、日々の判断が大変重いものになってきます。

気象庁の長期予報によると、今年の夏は去年に続き、厳しい暑さとなる可能性があるとのこと。

「熱中症特別警戒アラート」が発表されるようなことにならないとよいのですが。

「これから、半年続くのか・・・」

子供たちを預かる校長の立場とすれば、気の重い半年が始まったという感じです。。。【校長】

八ヶ岳移動教室が楽しみ!

5年生単独のメイン行事といえば、何と言っても八ヶ岳移動教室でしょう。

実施日は6月3日、4日としばらく先ですが、子供たちの準備は早くも始まっています。

写真の5年生の学級では、朝の時間、移動教室に関する話題がたくさん出ていました。

担任「八ヶ岳移動教室で楽しみにしていることは何ですか。」

5年生A「ソフトクリーム!」

5年生B「ハイキング!」

5年生C「ほうとう作り!」

5年生D「友達と宿でおしゃべりすること!」

5年生E「とにかく、全部、楽しみ!」

際限なく手が挙がります。

担任「ちょっと聞いてみたいことや質問はありますか。」

5年生F「何時くらいに寝なきゃならないんですか。」

担任「夜、9時には消灯です。」

多くの5年生たち「え~!」

「早寝・早起き・朝ごはん」は移動教室の鉄則です。

夜回りする教員に夜更かしが見付かると、「月に代わっておしおき」になります(苦笑)

5年生G「遊び道具は持っていってもいいんですか。」

担任「UNOなど、みんなで遊べるものは持っていってもいいですよ。」

5年生たち「やった~!」

5年生H「お人形とか持っていってもいいんですか。」

担任「どうして?」

5年生H「だって、寝られないかもしれないし・・・。」

かわいらしい悩みです。

校長「クマのぬいぐるみだったらいいよ。」

5年生たち「あはは」

5年生I「じゃあ、くまモン、持っていこうかなぁ。」

子供たちの話は尽きることはありません。

初めての宿泊行事にドキドキワクワクが止まらないようです。

他の5年生の学級をのぞいてみると、八ヶ岳移動教室をはじめ、運動会や音楽会などの大きな行事の実行委員が選出されていました。「子供たちがつくる学校プロジェクト」にこだわる本校、子供たちが中心となる組織づくりを進めています。

本日の午後には、5年生の保護者会(八ヶ岳移動教室説明会)が開催されました。

保護者の皆様には、準備等でご協力をお願いさせていただくことになりますが、よろしくお願いいたします。

ちなみに、今日は、4年生の保護者会も行われました。

4年生、5年生の保護者の皆様、あいにくの雨となってしまいましたが、多くの方にご出席いただき、心より感謝申し上げます。【校長】

保護者会が始まりました

今日から3日間、各学年の1学期当初の保護者会が行われます。

今日は、1、3年生の保護者会です。

お子さんが初めて小学校に入学された保護者の方にとっては、最初の保護者会となります。

本校の学校経営の方針や今年度の重点などについてお話しする・・・はずでしたが、完全に「脱線モード」で冗談話ばかりになってしまいました。

ちょっと反省・・・

しかし、「本校のホームページは情報発信の肝です!」と話し、ほぼ毎日公開しますと宣言しましたので、今日の保護者会もアップです。

そう思って、いったん退席した後、体育館に戻ってみたら、ちょうど全体会が終了するところでした。

中途半端な写真ですみません。

1年生に続いて行われた3年生の保護者会にも多くの方にご出席いただきました。

保護者の皆様にお会いできると、校長もとてもうれしく感じます。

楽しい1年間になりますよう、ご協力ください。

また、明日、明後日の保護者会への出席を予定されている保護者の皆様もどうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

2年生多摩動物公園遠足

いよいよ出発です。

高幡不動駅の改札は、潤徳小学校2年生の長い列です。

電車の中です。

自分の席が決まったら静かに座って過ごします。

動物公園に到着しました。

今日は、混んでいるようです。

雨が降りそうなので予定を変更して、先に集合写真を撮りました。

ぞうです。

ぞうを見るとやはり、歌いたくなるようです。

「♬ぞお〜さん。ぞお〜さん。♬」と、1人が歌い始めると…また1人「♬ぞお〜さん。」

輪唱が始まりました。

今日は、クラスごとに周るコースが異なります。途中で違うコースを周っているクラスと、出会いました。

「副校長せんせ〜い。」と、呼んでくれました。

小雨が降ってきました…

雨具を着用しました。ご準備してくださり、ありがとうございます。

いよいよ待ちに待ったお弁当タイムです。

「おいしい?」と、聞くと

口を揃えて「おいしい!!」と、答えてくれます。

笑顔いっぱい。お腹いっぱいのお弁当タイムです。

たくさん写真を掲載したいのですが…そうもいかないので…後は、さくらスタジオさんの写真をご覧ください。さくらスタジオさん、お弁当タイム中もお仕事してくださってます。

先生たちもお弁当タイムです。

雨が降ってきてしまったので

予定より早い電車で帰校することにしました。

潤徳小学校に戻ってきました。

予定よりか早いので一度教室に戻ります。解散は、しおりの予定どおり13時50分となります。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度クラブ活動、始動!

今日は、4~6年生が参加する第1回目のクラブ活動が行われました。

クラブ活動は、異なる学年の児童同士が協力し、創意工夫を生かしながら共通の興味・関心を追求することが大きな目的となります。

この「創意工夫」が、まさに「子供たちがつくる学校プロジェクト」に当てはまるわけです。

とは言っても、今日は第1回目。

クラブリーダーを中心とした進行の下、組織や目標、年間計画などを話し合います。

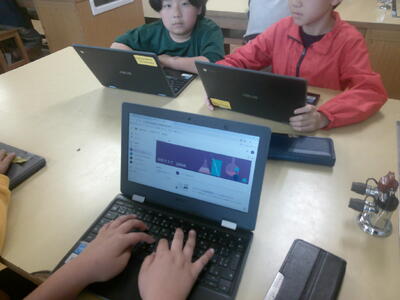

写真はクラフトクラブの子供たちが自己紹介をしていることです。

私が中学校や高校のころには、職員室前に「部活動掲示板」があって、様々な連絡がされていましたが、本校は、各クラブでGoogle Classroomを作り、端末同士で次回の活動や持ち物の連絡をします。

写真は科学クラブですが、早速、Google Classroomの登録を行っていました。

年間活動計画を考えるために、情報収集を行っているクラブもあります。

ダンスクラブや音楽クラブでは、関連のビデオを鑑賞し、踊ってみたい曲、合奏してみたい曲などのイメージを高めていました。

早速、活動を始めているクラブもあります。

イラストクラブでは、端末から描いてみたいサンプルの絵を検索して、模写していました。

室内競技クラブでは、仲良くトランプ遊びに興じています。

運動系のクラブも活動を始めています。

卓球クラブは試合、陸上クラブは50m走のタイム測定、球技クラブはドッジボールにそれぞれ取り組んでいました。

同じことに興味をもつ異年齢の子たちが活動できるのがクラブ活動のよいところです。

全員で協力して、「子供たちがつくるクラブ活動」にしてほしいと思います。【校長】

航空記念写真飾りました

開校150周年航空記念写真を校長室に飾りました。

140周年の隣に飾ったので、この10年間の違いが分かります。校長室にお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。

遠足(4年)

今日は、本校のトップバッターとして4年生が遠足に出かけました。

行き先は高尾山です。

出発式では、校長から、「安全に、楽しい1日にしよう」と話しました。

電車で高尾山口まで行きます。

公共交通機関利用時のマナーも大切な学習です。

ケーブルカー乗り場に到着。

ここから登山開始です!

4年生A「ケーブルカーに乗りたかったな…」

それじゃあ登山になりません(苦笑)

校長「頑張るぞ~!」

4年生たち「お~!」

スタートは威勢のいい子供たちですが…

本格的な山道に入ってくると、だんだん口数が少なくなってきます。

たまたま、今日、担任が誕生日を迎えた学級があり、「◯◯先生、誕生日おめでとう~!」と、山びこを楽しんでいる学級もあります。

春の高尾山は自然がいっぱい!

新緑がまぶしいです。

小休止したところでは、沢の水を触る子たちもいます。

4年生たち「冷た~い!」

大喜びです。

何とか高尾山頂に到着!

599.15m登りきりました!

山頂からは雄大な富士山も見えます。

春霞のうえ、ホームページ用の写真は低画質にしていますので、絶景はお伝えできず申し訳ありません。

そもそも、子供たちは、この後のお弁当のことで頭がいっぱいで、ほとんど景色には関心がないようです(苦笑)

待ちに待ったお弁当!なのですが、山頂付近は大渋滞。

今日は「花金」。

当然、他校も遠足を計画しやすい日であり、「遠足銀座」の状態です。

大自然の中で「超密」という、奇妙な感じになります。

そんな中でも、おなかが空いていたのでしょう。にこにこしながらお弁当を食べる子供たちです。

帰りは「ごほうびリフト」です。

ちょっと乗るときは怖いですが、乗ってからは快適です。

八王子市街をはじめ、遠くの景色まで見えて、空中散歩を満喫しました。

ちょっと帰りの電車の中では疲れた表情を見せていた子もいましたが、誰もケガなどすることなく学校に戻ってくることができました。

「楽しかった~!」

とにこにこして答える子供たち。

今日も笑顔招福の1日になりました。

保護者の皆様、お弁当をはじめ、遠足の準備にご協力いただき、ありがとうございました。【校長】

はじめてのきゅうしょく♡

入学後、これまで「早帰り」をしてきた1年生。

いよいよ今日から給食が始まり、「通常モード」に移行します。

まずは、マスクをつけ、手を洗うところからスタートです。

白衣に着替えた給食当番たちが、担任と一緒に給食のワゴンを運びます。

慎重に安全運転です。

食器や食缶などを並べて、配膳の準備を進めます。

昨日まで、「きゅうしょくごっご」で念入りに準備を進めてきた子供たち。

想像以上にスムーズに用意されていきます。

1年生A「今日は本番だから頑張る!」

もう、ごっこ遊びではありません。気合が入ります。

準備ができたら、順番に給食をもらいます。

おぼんから食器などを落とさないように、ゆっくりと歩いています。

本校の栄養士も子供たちの配膳の様子を見守っています。

お待たせしました!「いただきます」です。

今日は、本校自慢のルウから手作りしたカレーライスがメインです。

校長「給食のお味はいかがでしょうか?」

1年生B「さいこう~!」

1年生C「めっちゃ、おいしい~!」

1年生D「さすが、『伝説のカレー』!」

本校の給食のおいしさは、近隣の幼稚園や保育園に「伝説」として広がっているのでしょうか(笑)

ちょっと、ジョアにストローが刺せなくて手伝ってもらっていた子もいましたが、「自分のことは自分でする」小学校の給食のスタートは順調だったようです。

おいしい給食に、手を挙げてお替わりを担任にせがむ子供たちも続出。

いっぱい食べて、どんどん大きくな~れ!【校長】

令和6年度全国学力・学習状況調査

4/12の「令和6年度日野市学力調査」(5年生対象)に続き、今日は、「令和6年度全国学力・学習状況調査」(6年生対象)が行われました。

全国の18,000校以上の小学校、100万人以上の6年生が本日一斉に調査に取り組みます。

調査内容は、国語、算数、児童質問調査です。

児童質問調査は、各自の端末から回答しますので、本校では後日実施します。

まずは、解答用紙に「組」、「出席番号」、「性別」をマークシートで書き入れます。

この方式に慣れてない子供たちは、ここで混乱します。

6年生A「校長先生、これでいいの?」

何人もの子供たちが、マークシートの塗り方が正しいか、確認を求めてきます。

校長「将来、入試などをするときに、こうやって塗ることもあるから慣れておこうね。」

などと声をかけます。

まずは国語です。

漢字を書いたり、語句の知識を問うような基礎的な問題はほとんどありません。

オンライン交流の様子の一部から、内容が適切に伝わっているか、話し方で工夫しているところはどこかなど、「今どき」のシチュエーションで考えさせたり、物語文を読んで心の残ったところとその理由を100字以内に記述したりするなど、思考を要する問題が中心となっています。

45分間、調査に取り組んだ子供たちは、ちょっとげんなりした表情です。

6年生B「記述のところ、全然書けなかった・・・」

6年生C「時間が足りなかったよ。」

6年生D「次、算数?もう、無理なんだけど!」

何とかしてあげたいですが、全国、ほぼ同じタイムスケジュールで動いています。

本校だけサービスするわけにはいきません。

小休憩をはさんだ後、算数の調査が始まります。

こちらも、単純な計算問題などはなく、思考力を問う問題になっています。

桜の開花日の予想など、今の季節に合った問題も出題されていました。

算数終了後は、

6年生E「結構、簡単だったかな。」

6年生F「国語の方が大変だった。文章を考えなきゃならなかったし。」

といった強気な発言をする子が目立ちました。

6年生G「私は、(調査時間45分間のうち)35分も余っちゃった。」

と豪語する子も。

ただし、全員疲れた表情なのは共通です。

今日は6時間授業。6年生の試練は続きます。【校長】

朝から保健室はてんやわんや

学校保健安全法施行規則では、「健康診断は、毎学年、6月30日までに行うものとする。」との定めがあります。

法律の定めということもありますが、進級、入学した子供たちの健康状況を把握することは学校運営上とても大切なことです。

そこで、年度当初は様々な健康診断や検査が行われます。

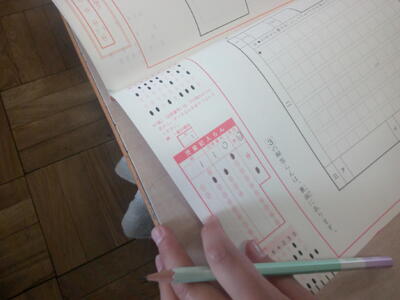

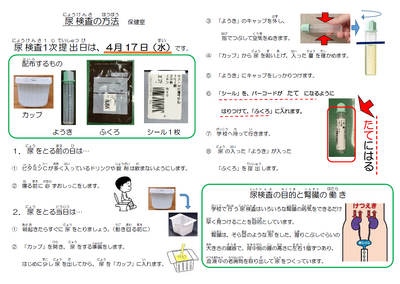

今日は、尿検査の提出日です。

朝の8:45までに保健室に提出するよう、養護教諭から指示が出ていますので、各教室で担任が声をかけて児童から回収します。

子供たちには、事前にこのような尿検査の説明用紙が配布されています。

1年生にとっては、小学校で初めての尿検査になります。

朝のうちに回収できました。

ちょっと、からかいたくなります。

校長「ちゃんと、おしっこ、出ましたか~?」

1年生たち「は~い!」

校長「おうちの人に手伝ってもらった人?」

多くの子の手が挙がります。

1年生A「だって、一人じゃできないもん。」

保護者の皆様、ありがとうございます。

校長「ほんとは、おねしょしちゃった人?」

1年生B「そんなはずないでしょ!」

怒られてしまいました。

各担任は、未提出者を確認のうえ、保健室前の学年ごとのカゴに提出します。

全員忘れずに提出できた学級もいくつかありましたが、忘れてしまった子がいた学級もあります。

再提出日は明日になりますので、忘れずに提出できるようにしてください。

ふと、保健室内を見ると、聴力検査実施日に欠席した児童が検査を受けていました。

体育でケガをした子も保健室で手当てを受けていました。

養護教諭は、猫の手も借りたい状況になっています。

これからも、様々な検査等で、保護者の皆様のご協力をお願いすることになりますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

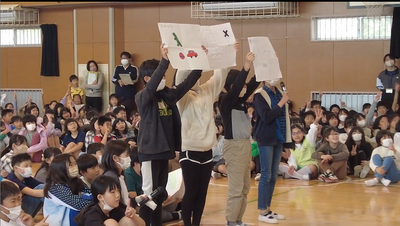

【子供たちがつくる学校プロジェクト】盛り上がりました!1年生を迎える会

今朝は、新しい仲間、1年生を迎える会が行われました。

会場は体育館。

エスコート役は5年生です。

そのため、5年生たちは、登校した1年生たちを教室に迎えに行きます。

今回は、新年度が始まって日が浅いので、昨年度の代表委員、集会委員が中心になって企画・運営を行います。

気合の入る進行役の子供たちです。

1年生入場です。

花のアーチ担当は4年生です。

5年生としっかり手をつないで入場してくる1年生たちです。

最初は、2年生の「はじめの言葉」です。

呼びかけの形式で1年生を歓迎します。

2年生A「わたしたち2年生は」

2年生B「みなさんと会えるのを」

2年生C「とても楽しみにしていました」

とても元気な声で1年生に話しかけています。全員で声をそろえて言うところもあります。

2年生D「給食も、と~ってもおいしいよ」

2年生E「今日から、休み時間も校庭で遊べるよ」

2年生F「いっぱい遊ぼうね」

2年生G「校庭で待ってるよ!」

など、魅力的な学校紹介もします。

2年生H「これから、1年生を迎える会を始めます!」

高らかに開会宣言です。

校長の話です。

2~6年生、教職員が1年生の入学を心から歓迎していること、潤徳小は「子供たちがつくる学校プロジェクト」で、よりよい学校をつくっていくことを頑張っていることについて話をしました。

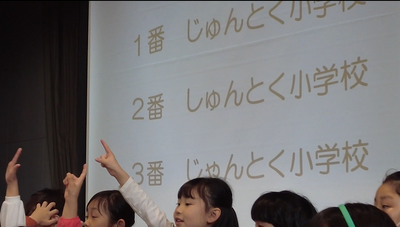

次は、6年生による学校紹介クイズです。

学校に関する問題が出て、3択で答えます。

6年生A「それでは、第1問です。みなさんが通っている学校の名前は何でしょうか。」

1年生向けに簡単なサービス問題です。

1年生からも笑いが起きます。

6年生B「1番 じゅんとく小学校」

6年生C「2番 しゅんとく小学校」

6年生D「3番 じゃんとく小学校」

1番を示す、指を1本立てて、答えを示す1年生たち。

2~5年生も参加しています。

6年生A「正解は、1番の『じゅんとく小学校』です。潤徳小学校で楽しい学校生活を送りましょう。何か分からないことがあったら、6年生がサポートしますね!」

クイズを出しながら、休み時間の過ごし方、廊下の歩き方など、学校生活の約束が分かるような工夫がされています。

6年生E「学校に持ってきてはいけない物は何でしょうか。」

6年生F「1番 教科書」

6年生G「2番 ノート」

6年生H「3番 おもちゃ」

会場や1年生から笑いが起きます。

1年生A「おもちゃを持ってきていいはずないでしょ!(笑)」

6年生E「正解は、おもちゃです。」

分かりきっている答えなのに、正解すると狂喜乱舞する1年生たち。

それを見て、にこにこする上級生たちというほほえましい光景が広がります。

全部簡単な問題なのかというと、そうでもありません。

6年生I「休み時間に遊んではいけない場所はどこでしょう。」

6年生J「1番 体育館」

6年生K「2番 渡り廊下」

6年生L「3番 校舎の裏」

1年生は迷ったうえ、指でサインを出しますが・・・

6年生I「正解は・・・全部、ダメです。」

きょとんとする1年生。

小学校では、ちょっと意地悪なクイズが出ることもあります。

ちなみに、上級生たちはこのパターンに慣れていて、1~3の指を次々出していました。

クイズを10問出したあとは、まとめです。

6年生M「1年生のみなさん、潤徳小のことに詳しくなれましたか。」

6年生N「潤徳小の約束は、みんなが楽しく安全に学校生活を送れるようにするものです。」

6年生O「ルールが分からないことも多いと思いますが、分からないことがあったら、私たち6年生に声をかけてください。」

6年生P「私たち6年生が潤徳小の最高学年として、全校のお手本になりたいと思います。」

6年生らしいまとめに大きな拍手が起こりました。

続いて、集会委員の企画による全校ゲーム、「潤徳小〇×クイズ」です。

例えば、

集会委員A「潤徳小で飼っている鳥の名前は『大福』である。〇か×か。」

といった問題です。

〇と思えば立ち、×だと思えば座ります。

1年生にとってみれば、先輩たちが立つか座るかが大きなヒントとなります。

集会委員B「答えは〇です。」

相変わらず、正解すると全力で喜びを表す1年生たち。

こんな問題も出ます。

集会委員C「潤徳小の校長先生の名前は『さいとう いく子』先生である。〇か×か。」

会場は、爆笑に包まれます。

集会委員D「答えは×です。『さいとう いくお』校長先生です。」

1年生B「知ってるよ。入学式で教えてもらったから。」

えらい!

正解するたび、絶叫する1年生たち。

すごいパワーの1年生たちが入学してきました(笑)

そして、「1年生からの言葉」です。全部の言葉を掲載します。

1年生C「わたしは、潤徳小学校の1年生になりました。」

会場から、拍手が起きます。

1年生D「今日は、お祝いの会を開いてくれて、ありがとうございます。」

1年生全員「ありがとうございます。」

1年生E「わたしは、給食が楽しみです。」

1年生F「わたしは、ひらがなと漢字の勉強を頑張りたいです。」

1年生G「わたしは、広い校庭で遊びたいです。」

1年生H「ぼくは、運動会を頑張りたいです。」

1年生I「分からないことをいろいろ教えてください。」

1年生J「お礼に『さんぽ』を歌います。聞いてください。」

1年生全員「聞いてください!」

一生懸命「さんぽ」を歌って、上級生にお礼をしました。

上級生からは校歌のお返しです。

1年生も、早く校歌を覚えてほしいと思います。

最後は、3年生代表児童による「終わりの言葉」です。

3年生A「1年生のみなさん、1年生を迎える会は楽しめましたか。潤徳小には優しいお兄さんやお姉さんがいっぱいいます。これからも明るく、楽しい学校にしましょう。」

堂々と退場していく1年生たち。

どの子もにこにこ顔で、とても楽しかったようです。

退場曲は「ドラえもん」の主題歌のピアノ伴奏でしたが、特に指示されたわけでもないのに、上級生による大合唱になりました。

上級生にとっても、かわいい1年生を見て、楽しい時間になったようです。

常に笑いと拍手に包まれ、とても心地よい時間になりました。

「笑顔招福」です。

それも、企画・運営をした、旧代表委員・集会委員の力があったからです。

1年生退場後、ステージの上に上がり、全校児童からの大きな感謝の拍手を受けていました。

昨年度の3学期からずっとこの日のために準備を進めてくれていました。

本当にありがとうございました。

1年生も、入学後、学年での練習を続けてきました。

これは、昨日の練習の様子です。

上級生も1年生も一生懸命練習した成果を出すことで行事等が成功します。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一番大事なところです。

昨日、子供たちと雑談していると、こんなことを校長に話す子がいました。

5年生A「いいよなぁ、今年の1年生は。私たちのときなんて、入学しても学校が休みだったもん。」

コロナ禍の影響を受けてきた子供たち。

このように、制限なく1年生を迎えられるようになったことは幸せだと思います。

こうして、1年生を迎える会を終え、ようやく休み時間に校庭デビューできた1年生たち。

広い校庭や遊具を満喫です。

さらに、今日からは、付き添いなく、自分たちだけで下校するようになりました。

日に日に成長していく1年生たち。

もう、完全に潤徳小の仲間です!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会活動スタート!

今日は、5・6年生による委員会活動の第1回目が行われました。

委員会活動は、学校生活がより楽しく、充実したものになるよう学校内の仕事を分担し、自治的に取り組む活動です。

学級で言えば、「当番活動」にあたるものです。

どうしても、委員会活動は常時活動が多くなりがちです。

(例:決められた曜日に花壇に水をやる、トイレットペーパーや石鹼を交換する など)

今年度、本校では、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を教育活動の大きな柱としています。

そこで、この委員会活動にメスを入れ、常時活動だけでなく、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を具現化する組織に成長させたいと考えています。

その中核を担うのが代表委員会です。

たまたま、校長が教室に行くと、5年生の「副委員長」を決めているところでした。

5年生の多くの代表委員が立候補し、こういう学校にしたいということをアピールしていました。

頼もしい限りです。

この後、代表委員会の目標を話し合っていましたが、「潤徳は最強」、「潤徳スマイル」、「去年を越える」など、勇ましい言葉があふれていました。

今年度の潤徳小も面白くなりそうです!

今日は、第1回目ですので、各委員会の組織や目標を決め、仕事の内容や分担の確認をすることが多くなりましたが、今後は、各委員会で、「潤徳小をよりよくする活動」を考え、実践につなげていきたいと思います。

委員会活動終了後、各委員会の委員長が集まりました。

今年度、各委員会の委員長が中心となった、「中央委員会」という、委員会を束ねる組織を立ち上げます。

こちらも「子供たちがつくる学校プロジェクト」に大きく関わる新組織です。

担当教員「君たちは、潤徳小の『幹部』の子供たちです!」

という話がありました。

各委員長の目に炎が見えます。

やる気満々の高学年が、本校をさらに飛躍させてくれることでしょう。【校長】

避難訓練(4月)

今日は、今年度最初の避難訓練が行われました。

今回は、学級での説明もありますので、「予告あり」となります。

特に1年生は、基本的な身の守り方や避難の仕方について担任から細かい説明を受けます。

この学級では、「お(おさない)」「か(かけない)」「し(しゃべらない)」「も(もどらない)」の後に「ち(ちかよらない)」と書いていあります。

校長「へぇ、『ち』があるんだね。」

担任「幼稚園や保育園で『おかしもち』で習っているところがあるみたいです。」

校長「潤徳小には『サクラモチ』がいるんだよ。」

笑いをとるつもりが、1年生たちの反応は今一つ。

入学間もない1年生たちには、まだ、本校キャラクターの認知度は高くないようです(苦笑)

そうこうしている間に地震が起きます。

今日は副校長不在の想定です。

担当教員たちだけで避難誘導を行います。

1年生も「練習どおり」机の下にもぐります。

地震が収まったら、防災頭巾をかぶり、廊下に避難します。

まだ、自由に校庭に出たことのない1年生の避難訓練はここまでです。

2年生以上は新しい学級や専科等の教室から校庭に避難します。

昨年度と違う避難経路になっている子も多いはずですから、しっかりと確認しながら「おかしも」で移動します。

各担任は、学級の人数を確認し、報告します。

このことはとても大事で、特に休み時間に子供たちがばらばらになっているときなどに発災した場合、人数確認が正確にできるかによって、その後の対応が大きく変わってきます。

校長からの話です。

・新しい学年、学級になり、避難経路が変わった子も多いと思うが、落ち着いて避難できていた。

・しかし、能登半島地震は元日に、熊本地震は1学期開始後の4/14、16に発生している。いつ地震が起こるか分からないので、今年度もしっかり訓練に取り組んでほしい。

ここで、ガラッと話題が変わります。

校長「ところで、熊本と言えば、3月末に閉校した山都町立潤徳小学校のことですが、子供たちは、そのまま、隣の学校である山都町立矢部小学校に通うことになるということは、前に説明したと思います。」

校長「実は、4月になったら、山都町立潤徳小学校の校長先生だった池部校長先生が、何と、山都町立矢部小学校の校長先生になられたんです。すごいですね。」

子供たちからは、「あはは」という笑い声と、大きな拍手が起きました。

子供たちなりに安心したということなのでしょう。

また、何らかの形で交流できたらよいと思います。

校舎内から避難した児童は、上履きのまま校庭に避難をしたので、校舎内に入る場合には、上履きの底をタオルで拭います。このタオルは、保護者や地域の皆様から寄贈いただいたものです。今年度も活用させていただきます。【校長】

全校朝会(4月15日)

今朝は、今年度最初の全校朝会がありました。

本校では、全校朝会は原則としてリモートで行います。

校長室から、各教室に向け、生配信を行いました。

まずは、昨年12/2の開校150周年記念式典の際に撮影した航空記念写真のパネルが届いたことを紹介しました。

校長室に飾ります。これまでの航空記念写真も飾られていますので、学校の歴史が分かります。

ここからは、スライドを画面共有して話を進めました。

まずは、先週の振り返りから。

始業式で校歌を歌っているところです。あれから、もう1週間が経ちました。

そして、入学式。

1年生も、緊張したあのときを思い出したことでしょう。

入学式終了後、2年生による「歓迎のセレモニー」が行われたことも動画で紹介しました。

6年生が、入学式の準備などを行ったこと、1年生の朝の支度を手伝ったり、休み時間に遊んだあげたりするなど、自分たちで考えてお世話をしていることを紹介しました。

このように、自分たちで考えて、学校をよりよくしていく「子供たちがつくる学校プロジェクト」に取り組んでいることを1年生向けに説明しました。

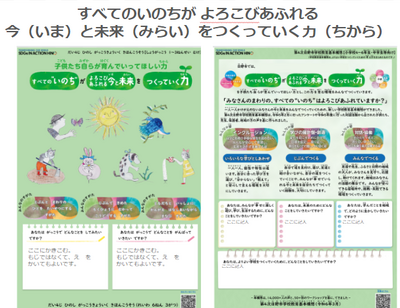

日野市では、今年度から「第4次日野市学校教育基本構想」による新たな教育が始まっています。本校だけでなく、日野市全体の学校がこうした独自のプロジェクトに取り組んでいることを説明し、本構想の児童向けリーフレットができたので、自分でやってみたいことや頑張りたいことを書き込むように話をしました。

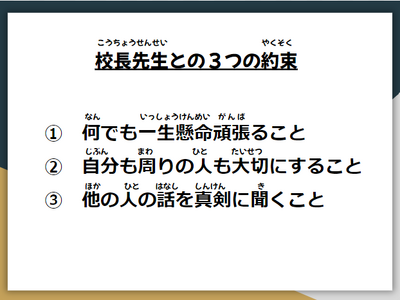

最後は、本校の児童であれば、絶対覚えていなければならない「校長先生との3つの約束」と「笑顔招福~SMILEFUL 潤徳小~」について、あらためて説明しました。

学校生活の基礎ですから、いつも意識して行動してほしいと願っています。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)