文字

背景

行間

日誌

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)10

八ヶ岳の神聖な夜を彩るキャンプファイヤーが始まりました。

五穀豊穣、家内安全、恋愛成就を司る八ヶ岳の神と精霊たちが厳かに入場します。(注:決して校長と5年生ではありません)

万能の火の神は、精霊たちに、情熱の火、絆の火、協力の火、青春の火を分け与えます。

精霊たちが点火し、キャンプファイアーが燃え上がります。

と思ったら、雨上がりで湿気が多いせいもあり、すぐに下火に…

引率教員たちは、燃材や灯油を入れ、火を絶やさないように大慌てでしたが、子供たちは、そんなことはお構いなしにクイズやダンスで大盛り上がり。

楽しい夜になりました。

それにしても、絆や協力が消えなくてよかった…【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)9

食事係が夕食の準備を進めます。

子供たちの好きなメニューです。

みんな揃って「いただきます」です。

1日楽しく過ごしておなかも空いたようです。おかわりする子もたくさん見られました。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)8

お風呂タイムです!

入浴係を先頭に順番を待ちます。

家と違い、短時間で済ませなければなりません。団体行動です。

お風呂上がりは、今回初挑戦の双方向通信で感想の報告です。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)7

雨天の行程で、少し早めに宿舎に着いたので、子供たちは思い思いに過ごしています。

カードゲームやおしゃべりなど、子供たちにとって、一番楽しい時間かもしれません。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)6

雨天時の行程どおりの時刻に宿舎の清里山荘に到着しました。

開校式で支配人の方からごあいさつをいただき、子供たちも「よろしくお願いします」と元気に返します。

早速、各係の打合せが始まり、生活班を基本として、自分たちだけで身の回りのことを行う準備をします。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)5

南牧村農村文化情報交流館にやってきました。

ここには展望台があるので登りますが…

残念ながら一面のもやの中です。

プラネタリウムを見て学習です。

当然ながら、プラネタリウム上映の様子は真っ暗でお伝えできません。。。

このあとは宿舎に向かいます。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)4

まず、野菜を切ります。慣れない包丁ですが、慎重に作業します。

小麦粉に水を混ぜ、よくこねます。球状にしたあと、麺棒で延ばします。

同じ太さになるように包丁で切ります。

自分たちで作ったほうとうの味は格別なようです。

校長の私も、あまりのおいしさにおかわりです!

外は雨が降り出してきました。これから、雨天コースで行動します。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)3

予定より遅れましたが、高根クラインガルテンに着きました。

雨は降っておらず、八ヶ岳の稜線もうっすら見えています。

係の方のお話を伺って、これからほうとう作りに入ります。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)2

コロナ禍では封印されていたバスレクが復活です。

しりとりやクイズなどを楽しんでいますが、あまりのハイテンションに1日元気がもつか心配になります…

雨や故障車による渋滞などで、休憩場所の境川PAに着きましたが、およそ45分遅れになります。

この後の行程に少し影響が出そうです。

山梨県に入ると雨が止んで、曇り空になっています。

このまま天気が崩れないとよいのですが…【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)1

今日から2日間、5年生が八ヶ岳移動教室に出かけます。

スタートはあいにくの雨。

出発式は多目的室で行いました。

正面から見ると、ちょっと眠そうな子供たち。

かなり早く起きた子もいるようです。

朝早くから、たくさんの保護者等の皆様にお見送りいただきました。

ありがとうございます。

行ってまいります。【校長】

心ここにあらず・・・

いよいよ、来週6/12(月)、13日(火)に日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室に出かける5年生。

保健室で事前検診を受けます。

校長「毎年、残念ながら、この検診で健康状態が悪いと言われて、何人かが移動教室に参加できないんだよねぇ。」

担任「そうですよね・・・。」

校長と担任のわざとらしいヒソヒソ話が耳に入り、サッと顔色が変わる5年生。

校医の先生から「問題なし」と言われて、ほっとする子供たちです。

図工で、「ぼうけん宝島」の作品を作っている5年生。

校長「月曜日からは、海というより山だよねぇ。」

5年生A「校長先生も一緒に行くんでしょ?」

校長「そうだよ。5年生と一緒に行くのが楽しみ!」

5年生B「でも、校長先生が学校からいなくなっちゃって、大丈夫なの?」

校長「そんなこと言わないで、連れていってよ~。」

5年生たち「あはは」

社会科では、野辺山高原の気候について学習しています。

校長「移動教室では、JRの最高地点のところが野辺山高原にあたるんだよね。」

5年生C「写真撮るんでしょ。」

天気がよいと、いい写真になるのですが・・・。

5年生は、理科の学習でメダカを飼育しています。

校長「移動教室に行っている間、メダカの世話、どうするの?おなかがすいて、かわいそうじゃない!」

5年生D「校長先生、えさ、あげておいてよ。」

校長「校長先生も一緒に行くでしょ!」

5年生D「あ、そっか。」

担任「校長先生、今日は、なかなか子供たちが学習に集中しません。。。」

校長「そりゃ、そうだよねぇ。」

月曜日の学校の集合時刻は7時10分。

校長「おうちの人に起こしてもらう子?」

おずおずと手を挙げる5年生たち。

最初から保護者の皆様の多大なるご協力が必要なようです・・・【校長】

弥生時代のくらし

本日(6月9日)、6年生のある教室では、社会「国づくりの歩み」の学習をしていました。本時では、縄文時代のむらから弥生時代のくにへの変遷を捉えてています。

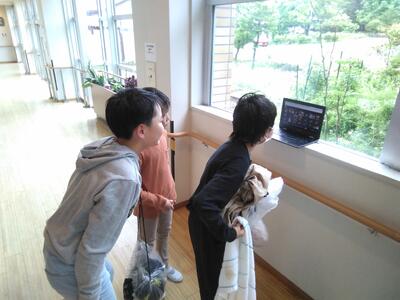

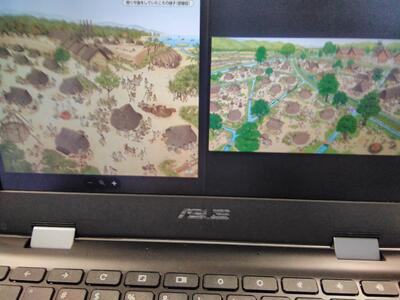

縄文時代の想像図と弥生時代の想像図を比較して、思考を深めます。2つの想像図を大型モニターに映し出すとともに、指導者は一人1台端末(クロームブック)に2つの想像図を配信をし、子供たちがじっくり自分のペースで見られるように工夫しています。

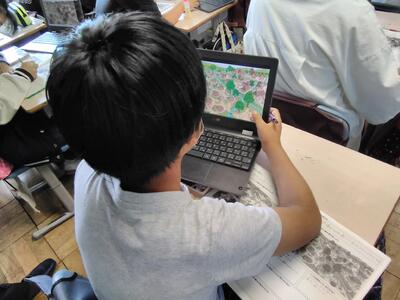

子供たちは、クロームブックに配信されている弥生時代の想像図を拡大するなどして、暮らしの変化を考えていきます。

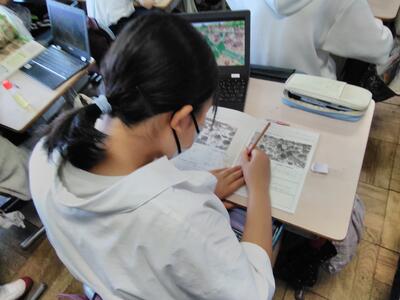

考えたことは、ノートに記述していきます。子供たちは、デジタルとアナログを使い分けて、学習を行います。

個人で思考した後は、学級全体で共有をしていきます。子供たちが発表していく気付きについて、指導者は大型モニターの想像図を拡大しながら丁寧に確認していきます。

子供たちの多くは、環境や人々の生活の変化に着目しているようです。

6年生から始まる歴史の学習。今回は、縄文時代に続く2時間目の授業でした。子供たちは、歴史への興味や関心をもって学習に臨んでいました。

浅川はかせになろう!

4年生は、総合的な学習の時間に「浅川はかせになろう」として、探究活動を行います。

今日は、環境学習サポートグループの「ひの どんぐりクラブ」の皆様にご協力いただき、実際に浅川に出かけて、フィールドワークを行いました。

それぞれ、テーマを設定して調査活動を行います。

こちらは、「植物」グループです。

河川敷の植生などについて、説明を受けています。

こちらは、「鳥」グループです。

双眼鏡などを貸していただきながら、鳥の観察をします。

4年生A「校長先生、トンビがいるよ!」

子供たちも興奮気味です。

「生き物」グループです。

この時期に見られる昆虫などの説明を受けます。

しかし、子供たちの関心は、やはり、生き物の捕獲です。

バッタを捕まえて、Chromebookで写真を撮ります。

校長「キャッチ&リリースだよ!」

などと声をかけます。

「水」グループです。

浅川の水質について調査を行います。

「石」グループです。

様々な大きさ、形、種類などに分類していきます。

3年生のときは、バッタとりなどの活動が中心だった子供たちも、4年生になり、調査を行うことで、身近な浅川を学習の題材として捉えるようになってきています。

「ひの どんぐりクラブ」の皆様、学習へのご協力、ありがとうございました。【校長】

委員会発表集会

本日(6月8日)の朝の時間に、委員会発表集会がオンラインで開催されました。

今回、発表する委員会は、体育委員会、エコ委員会、整美委員会の3つです。

<発表する委員会の子供たちの様子>

<体育委員会>

体育委員会の活動のめあては、「たのしく いろいろなけいけん いつまでもなかよく くまなくかつどう」の頭文字を組み合わせて「たいいく」です。

体育の学習で使用することの多い、体育倉庫、石灰倉庫、ゼッケンなどの片付け方について、説明がありました。

ゼッケンのたたみ方について、丁寧な説明がありました。

<エコ委員会>

エコ委員会は、持続可能な社会の実現に向けて、学校として取り組める活動を行っています。

具体的には、ベルマークやテトラパックの回収などに取り組んでいます。

回収したベルマークで、学校の備品等を購入することができます。

<整美委員会>

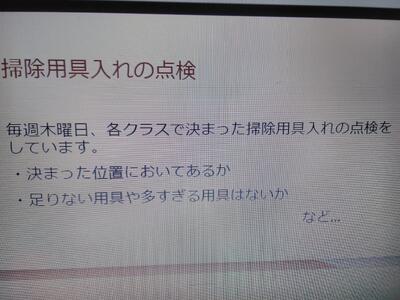

整美委員会は、掃除用具入れや黒板消しクリーナの点検、校内の清掃状況を確認するなどの活動を行っています。

掃除用具入れの点検ポイントについて、紹介がありました。

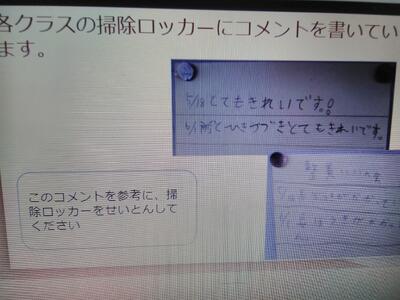

委員会の子供たちは、点検後にコメント書いて清掃状況をお知らせをしています。

このように本校の委員会は、学校生活の充実と向上のために、委員会で対話して決めたことに協力して取り組んでいます。

令和5年度 帝京大学の学生による児童観察2

今日は、昨日に引き続き、帝京大学の学生による児童観察が行われました。

今回のグループのみなさんは、昨年度、大学3年生のときに本校で児童観察を行った方々です。(詳しくは、こちら)

大学4年生になって、再び、本校で児童観察を行うわけです。

ということで、本校のことはある程度分かっている中での児童観察ということになります。

早速、校内をいろいろ回って、子供たちの様子などをメモします。

本日来られた学生の方々は、全員教員志望ということです。

これから、教員採用選考試験のシーズンを迎えるということもあって、児童観察でありながら、教員の授業の進め方も気になるようです。

給食は、1年生と一緒にとりました。

昨年度から、本校に来ている学生ということもあり、担任も遠慮なく手伝いをお願いしています。

一緒に給食の配膳や片付けなども行っていました。

1年生は容赦なく関わっていきます。

1年生A「オレは、もう筆算できるんだよ!何かたし算やってみてよ。」

学生もたじたじです。【校長】

5年 総合的な学習の時間 田植え

5年生は、総合的な学習の時間に米作りをしています。

今日は、せせらぎ農園の田んぼをお借りして、田植えを行いました。

前回の種まき同様、「水辺の楽校」の方々、市役所の職員の方々に教えてもらいながら作業に取り組みました。

田んぼの感触に様々な声をあげ、田んぼにいる生き物にも興奮気味に作業に取り組み始めました。

植え方のポイントは、「真上からまっすぐ」を意識して行いました。苗を大事に抱えながら、根の部分をほぐしながら2,3本ずつ取り、ひもの印に沿って植えていきました。

一列目、二列目と作業をこなすうちにどんどん上手になっていきました。

水辺の楽校の方々にも「上手だよ。」とお褒めの言葉をいただきながら、田んぼいっぱいに苗を植えることができました。

次は成長した稲を守るために草取りの作業に取り組みます。

保護者の皆様には、タオルや着替え、サンダル等を準備していただいたり、田植えの様子を気にかけていただいたりとたくさんのご協力をいただき、ありがとうございました。

子供たちの感想

・苗をさす時に赤い線にさすのが難しくて、崩れたけど最後までできて楽しかった。

・田んぼは、ドロドロしていて歩きにくかった。徐々に慣れて歩きやすくなって、気持ちよかった。

・苗をまっすぐ植えることが分かった。鉛筆の持ち方でやったら上手く植えられた。みんなで植えた苗が立

派に育ってほしいと思った。

・田植えは、簡単だと思ったけど、実際にやってみると土がドロドロしていて植えるのが難しかった。1本1

本植えるのが大変だということが分かった。

・いつも当たり前のように食べていたご飯が、こんなに大変な作業してできていることを知り、ご飯のあり

がたみを理解した。これからはもっとご飯を噛みしめてありがたみをもって食べていきたいと思った。

令和5年度 帝京大学の学生による児童観察1

昨年度の11月から12月にかけて、帝京大学教育学部初等教育学科こども教育コースのゼミの3年生の方々が、自らの研究に生かすため、本校で児童観察を行いました。

今年度も、学生の方々の児童観察を受け入れます。

今年度は、大学3年生と4年生で、人数が多くなり、全員で16名になります。

それを3グループに分け、それぞれ2日ずつ、のべ6日間実施します。

今日は、最初のグループの3名が来校しました。

将来は、学校の教員や幼稚園の先生を目指しているとのことです。

かなり緊張気味のスタートです。

児童観察をしながら、熱心にメモをとります。

ちょうど、東京教師養成塾生が教育実習を行っているので、自分の将来像もちょっと重なって見えるようです。

今日は、ちょうど、避難訓練の日。当然ながら、子供たちと一緒に避難します。

休み時間には、子供たちと自然に雑談をします。

教室で飼っているカブトムシの幼虫についてレクチャーを受けます。

午後に大学の講義があるので、今日のグループの学生のみなさんは、3時間目が終わったところで観察が終了しました。

校長「潤徳小の子供たち、どう?」

学生全員「かわいいです!」

これからも児童観察が続きます。【校長】

避難訓練

本日(6月6日)の2時間目に、避難訓練を実施しました。今回は、「家庭科室から火災が発生した」という想定で避難訓練を行いました。

本校では、時間、場面、災害の設定など多様な場面や状況を想定して、年間11回の避難訓練と年間2回の下校訓練を実施しています。災害発生時に適切な行動ができるようにするために、具体的な行動の仕方を、繰り返し学習しています。

子供たちは、集団で避難するときの約束「おかしも」を守り、避難経路や避難場所を確認して、適切に避難することができました。

お・・・おさない

か・・・かけない

し・・・しゃべらない

も・・・もどらない

上履きの底についた汚れをタオルで拭いてから、入室します。このタオルは、保護者や地域の皆様からご寄贈いただいたものです。保護者や地域の皆様には、本校の教育活動にご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

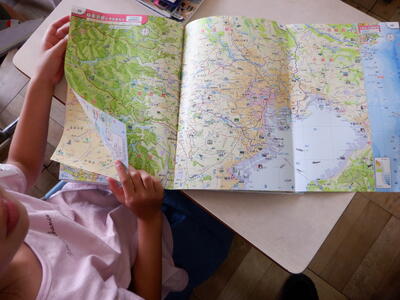

日野市について調べよう!

3年生になり、理科と社会科を新しく学ぶようになった3年生。

社会科では、3年生は日野市のことについて学ぶことが学習の中心になります。

まずは、地図をしっかり読むことができるようになることが大事です。

地図帳を使って、4方位や8方位、距離の測り方などを学んでいます。

縮尺の違う地図を多く扱うことになりますから、地図の見方の基本をしっかり頭に入れることが大事です。

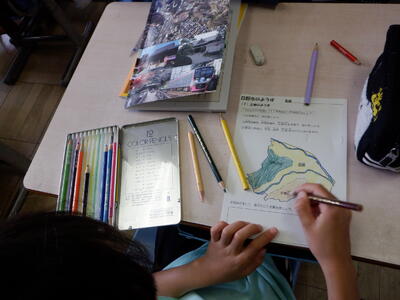

3年生の別の学級では、「日野市の土地の様子」について学習していました。

まず、土地の高さによって、低地、台地、丘陵地、山地に分けられることを学びます。

実際に、日野市の白地図に、土地の高さによって色分けする作業を行います。

担任「潤徳小の土地の高さは何に当てはまるでしょうか。」

3年生A「丘陵地かなぁ。」

校長「高幡山がそばにあるから山地かもしれないねぇ。」

3年生たち「うーん。」

ちょっと迷う子供たちです。

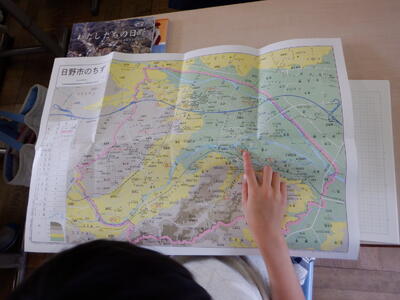

さらに、隣の学級でも、同じように「日野市の土地の様子」について学習していました。

こちらは、日野市の地図で、確認しています。

潤徳小の場所を見付け、「低地」であることを確認しています。

担任「どうして、潤徳小の場所は低地にあるんでしょうね。」

3年生B「浅川がそばにあるから、土地が低くなっているんだと思います。」

担任「そうですね。だから、先週の金曜日のように大雨が降ると、潤徳小には水害の危険があります。大雨を想定した避難訓練の時も、2階から3階に避難するでしょ。」

校長「ということは、1階の校長室にいる校長先生が最初におぼれちゃうのかなぁ。」

3年生たち「あはは」

学校の周りのことは、2年生までの生活科の「町たんけん」で学習していますが、社会科になると、地図で確かめたり、根拠を探したりするなど、深く学習するようになります。

学習を通して、「日野博士」になってほしいものです。【校長】

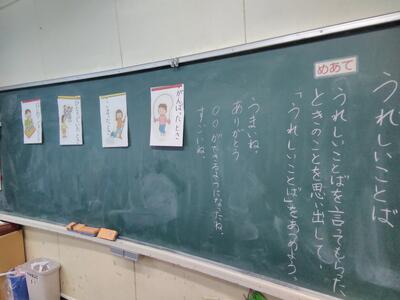

うれしいことば(2年)

本日(6月2日)の2時間目、2年生のある教室では、国語「うれしいことば」の学習をしていました。

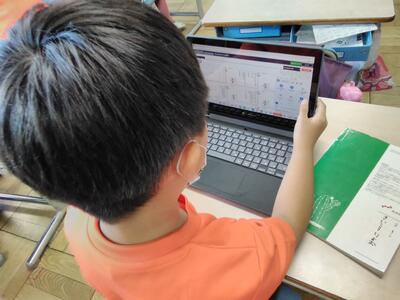

子供たちは、一人1台端末(クロームブック)を活用して、「うれしいことば」集めを行っていました。

ローマ字の学習は3年生で行います。2年生の子供たちは、クロームブックの手書き入力機能を活用して、文字入力をしていきます。

担任の指示で、子供たちは、入力したデータ「うれしいことば」を所定の場所に提出をします。

担任は、提出されたデータを子供たちが閲覧できるようにしました。

子供たちは、友達の入力をデータを確認していきます。「てつだうよ」「だいじょうぶ」「どうしたの」「いっしょに やろう」など、すてきな言葉がたくさんありました。中には、「しっぱいは おもいで」という言葉もありました。

その後、集めた言葉を言ってもらったときの気持ちについて、交流をしていました。

この学習を基に、次の時間は「うれしいことば」を使って文章を書くようです。

どんなお話になるか、楽しみです。

(2016年4月から2018年3月まで)