文字

背景

行間

日誌

ポンプ車がやってきた!

本日(4月27日)の3・4校時、2年生が、日野市市制60周年・開校150周年記念「消防写生会」を校庭で開催いたしました。

子供たちは、思い思いの場所にシートを広げて、写生をしていました。

じっくりとポンプ車を観察して、細部まで表現する子供たち。

画用紙に、迫力のあるポンプ車が描かれていきます。

天気のよい日ですので、子供たちの体調管理にも気を配りました。

帽子を着用するとともに、手元に水筒を置いて水分補給をしっかり行いました。

写生中、消防団の方のご厚意で、ポンプ車のホースの先端を触らせていただきました。

子供たちは、ホースの先端をうれしそうに抱きかかえていました。

車だけでなく、働く方の様子も写生する子供たちのために、ポーズをとってくださいました。

本日の消防写生会に際し、東京消防庁日野消防署高幡出張所と日野市消防団第7分団第1部の皆様には、多大なるご協力をいただきました。本校の教育活動にご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

1年生軍団がやってきた!

校長室前の廊下から、たくさんの足音と、小声が聞こえてきます。

1年生たち「次は、校長室だよ。」

昨日と今日、1年生の学校探検が行われました。

学校の各所を回るのですが、中でも人気が高いのが校長室。

めったに入れない部屋ということは1年生も感覚的に分かるようです。

担任が校長室をノックするので、ドアを開けます。

校長「校長室の中に入ってみたい人?」

1年生の手が静かに挙がります。

担任から静かに見学するように指導を受けてきたのでしょう。

校長「では、『ぬき足、さし足、しのび足』でどうぞ。」

神妙な面持ちで、おずおずと入室してくる1年生たち。

しかし、校長室内の魅惑的な「お宝」に、我慢は一瞬で崩れます。

1年生A「あ、くまモンだ!さわりたい!!」

くまモン、ピンチです!

校長「校長室の中には、大事な宝物がたくさんあるのです。だから、見るのはいいけど、触ってはいけません。触っていいのは、校長先生のおなかだけです。」

1年生を笑わせて、くまモンの危機を救います。

1年生B「『サクラモチ』と『ウリー』もいるよ!」

新マスコットキャラクター、1年生にも浸透しています。

歴代の校長の写真が掲示されているのを見て、

1年生C「どうして、今の校長先生の写真はないの?」

と質問してくる子がいました。

校長「ここにあるよ!」

と言って、JSPからいただいた校長の似顔絵を示すと、「似てるね~」と感心していました。

何とか、くまモン、ウリー、サクラモチを1年生のお触り攻撃から守り切ることができました。

山都・潤徳小のように1年生が5人だとゆっくり校長室を案内できそうですが、本校では、校長室に嵐がやってきたように感じます(苦笑)

(山都・潤徳小の学校探検の様子は、こちら)【校長】

「心理実践実習」スタート

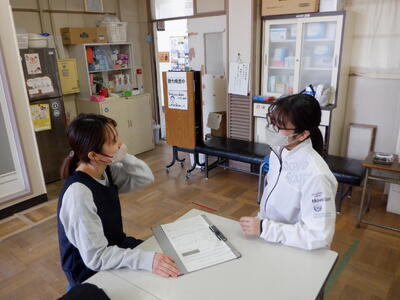

今日から、明星大学大学院心理学研究科の大学院生が本校で実習を開始しました。

学校で実習生を受け入れるのは、教育実習生がほとんどですが、今回は、心理学を学んでいる大学院生ということで、授業のやり方などではなく、学校の教育相談体制を学んだり、児童の行動観察を行ったりすることが主な実習内容になります。

実習生本人も、将来は、病院勤務やスクールカウンセラー(SC)を目指しているとのことです。

今日は、本校のSC(写真左)の勤務日ですので、実際の業務の内容について指導を受けます。

特別支援教育コーディネーターの養護教諭から本校の児童の実態等について説明を受けます。

教職員の実務も経験します。「スクールカウンセラーだより」の印刷を手伝います。

教室で、子供たちの様子を観察します。SCからも、観察時の視点等について助言がありました。

本校自慢の給食もとります。

心理分析を行うには、おなかを満たすことも重要・・・なはずです。

今後、週に1回のペースで本校で実習を行います。

児童と関わることも多くなるので、早く本校に慣れてほしいと思います。

校長も、心の悩みを相談してみようかなぁ・・・【校長】

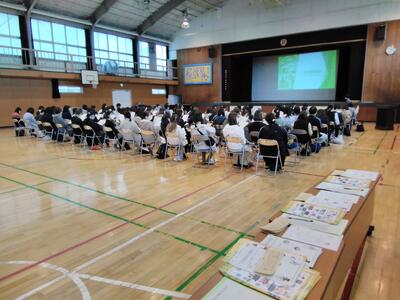

1学期保護者会開催

本日(4月25日)に、1年生と3年生の保護者会を開催いたしました。

4月26日(水)には4・6年、4月27日(木)には2・5年生の保護者会が開催されます。

5年生は、八ヶ岳移動教室説明会を兼ねて実施いたします。

皆様のご来校を心よりお待ちしています。

なお、恐れ入りますが「上履き」と「外履きを入れる袋」、子供たちの安全管理上「名札」をご持参いただきますようご協力をお願いいたします。

また、自転車でいらっしゃる方は、正門付近の「自転車置き場」や「南校舎の裏」をご利用することができます。南校舎の裏をご利用いただく際には、業者が車で出入りできるように、自転車を端に寄せていただきますようお願いいたします。

注目度75%!開校150周年記念横断幕掲出!!

先週(4/21)の全校朝会で、代表委員から、本校オリジナルマスコットキャラクター「ウリー」と「サクラモチ」入りの横断幕が完成したことが紹介されました。

今日の夕方前に、正門横に横断幕を掲出しました。

ちょっと反応が気になります。

道路の反対側から、通行される方をウォッチングしてみました。

早速、じっと止まって、横断幕を眺める方がいらっしゃいました。

学校の前にお住まいの方は、玄関に入られる前に「開校150周年 大好き 潤徳小学校」と1文字ずつ読み上げていらっしゃいました。

自転車で正門前を通過した本校児童は、

「あ、これ、張られたんだ!」

とすぐに気付いていました。

保育園帰りのお母様と園児のお子様は、

園児「(キャラクターの絵を指して)ねぇ、絵の下に何て書いてあるの?」

お母様「『ウリー』と『サクラモチ』よ。」

と会話をしていました。

5分ほどの間に20名の方が横断幕の前を通過されましたが、横断幕に視線を向けられた方は75%の15名でした。

(残りの5名の方のうち、4名は歩きスマホ・・・。歩行にはお気を付けください。)

駅を利用する方は、間違いなく横断幕が目に入ることでしょう。

本校が開校150周年を迎えたことを多くの地域の方に知っていただきたいと思います。

本校では、明日から保護者会が始まります。

学校においでの際は、ぜひ、横断幕もご覧ください。【校長】

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑨

JR西立川駅から乗車し・・・

JR立川駅で下車し・・・

多摩モノレール立川南駅でモノレールに乗車し・・・

多摩モノレール高幡不動駅で下車して・・・

潤徳小学校に帰って来ました。

2年生の保護者の皆様におかれましては、遠足のためにお弁当などの準備をしていただき、誠にありがとうございました。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑧

広場で楽しいひとときをクラスメイトと過ごしました。

名残惜しいですが、いよいよ潤徳小学校に帰る時刻となりました。

出発です。

広い公園内をてくてく歩きます。

色とりどりの花が、子供たちを見送ってくれているようです。

多くの利用者がされているのを真似て、私も近くに寄って花の写真を撮ってみました。

子供たちは、移動しながらこのような素敵な景色を楽しみました。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑦

「ごちそうさま」の後は、学級ごとにまとまって広場で遊びます。

あらかじめ学級ごとに、遊びを考えていたようです。

ここでも、荷物を木の根本にきちんと置いてから、担任の先生の元に集合します。

いつでも整理整頓を心掛ける潤徳小学校の子供たちは、立派ですね!

広場に「はじめの、いーっぽ。だるまさんが、転んだ❗」という子供たちの声が響き渡っています。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑥

班ごとにまとまって、昼食の準備をします。

支度ができた班から、「いただきます」をします。

多くの利用者がいるなか、広い広場を利用することができました。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足⑤

広い公園内を散策しながら、昼食会場に向かいます。

そろそろ、昼食会場についたようです。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足④

場所を移動して、他の遊具を楽しみます。

潤徳小学校の子供たちは、整理整頓がとても上手です。

移動後、学級ごとに荷物をまとめて、遊具へ向かいました。

今回の遊び場です。

この遊具は、虹のハンモックと同様に靴を脱ぐ必要があります。

ここでも長縄で印をつけた箇所に、外履きを学級ごとに並べてから、遊びます。

多くの子が遊んでいるので、取り違えないように工夫しています。

ここも、大型の遊具でした。

子供たちが、気持ちよさそうに、跳び跳ねています。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足③

待ちに待った遊びの時間です。

本校だけではなく、多くの学校が遠足で利用しているようで、かなりの子供たちが集まっています。

大型の遊具なので、どの子ものびのび体を動かし、歓声をあげながら楽しんでいます。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足②

国営昭和記念公園では、ネモフィラが見頃を迎えていました。

美しい青い花の前で、学級ごとに記念写真を撮りました。

記念撮影の後は、遊ぶ場所まで移動します。

遊具のある広場に到着しました。

日野市市制60周年・開校150周年記念 2年遠足①

本日(4月24日)、2年生が日野市市制60周年・開校150周年記念遠足で国営昭和記念公園に行きました。

校庭で出発式を行い、諸注意について先生方からお話をいただきました。

学校を出てからは、階段をのぼり・・・

多摩モノレール高幡不動駅からモノレールに乗車し・・・

JR立川駅で青梅線に乗り換え・・・

西立川駅で下車し・・・

無事に、国営昭和記念公園に到着しました。

児童朝会で横断幕お披露目!

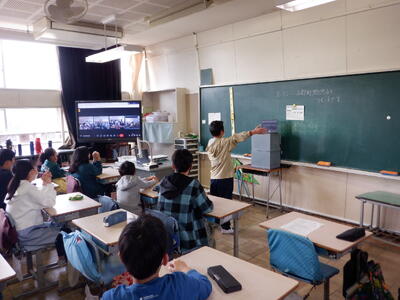

本日(4月21日)の朝の時間に、児童朝会をオンラインで実施いたしました。

<児童朝会はじまり>

日直の先生と各学級の担任の先生とで、ICT機器の接続状況を確認し合います。

<校長先生との朝の挨拶>

<表彰>

優秀な成績を収めた個人や団体を顕彰しました。

<校長先生のお話>

学校キャッチフレーズ「笑顔招福」の意味や「校長先生との3つの約束(何でも一生懸命頑張ること、自分も周りの人も大切にすること、他の人の話を真剣に聞くこと)」についてお話いただきました。

そして、日野市立潤徳小学校の特色ある取組として行っている、本校と同名の熊本県上益城郡山都町立潤徳小学校との交流についてお話をいただきました。途中、山都町立潤徳小学校の校長先生にも本校の児童朝会にご参加いただき、本校の子供たちに直接お話をいただきました。

(山都・潤徳小 池部校長先生のあいさつの様子は、こちら)

写真にある「くまモン」のぬいぐるみは、3月に山都町立潤徳小学校の校長先生にご来校いただいた際、お土産としていただいたものです。

<代表委員会からのお知らせ>

代表委員会の子供たちから、重大な発表がありました。

なんと、日野市立潤徳小学校オリジナルマスコットキャラクターの「サクラモチ」と「ウリ―」が描かれた150周年記念横断幕が、ついに完成したのです。

代表委員の皆さんは、1年生から6年生の誰もが楽しく視聴することができる、工夫を凝らした発表をしてくれました。

今後、学校にいらっしゃった方がご覧いただくことができるように、開校150周年記念横断幕を掲示いたします。ご来校いただいた際に、ご覧いただければ幸いです。

日野市市制60周年・開校150周年記念 委員長紹介集会

本日(4月20日)の朝の時間、「日野市市制60周年・開校150周年記念 委員長紹介集会」が開催されました。

本校では、今年度、11の委員会(体育、放送、栽培、給食、整美、エコ、保健、図書、飼育、集会、代表)が活動を行っています。多目的ルームに11の委員会の委員長が一堂に会し、抱負を語ってくれました。その様子をオンラインで、各教室に配信をしました。

集会のラストには、委員長が集結!

1年間の委員会活動への協力について、全校児童に呼びかけました。

委員長の皆さんのスピーチは、どれも素晴らしいものばかりでした。さすが、6年生。全校児童をリードする意気込みを感じました。今年度は、日野市市制60周年・開校150周年という特別な年となります。全校児童が「笑顔招福」になるような委員会活動を期待しています!!

日野市市制60周年・開校150周年記念 遠足(4年)

春というより、初夏を思わせる気候の中、4年生が「日野市市制60周年・開校150周年記念 遠足」に出かけました。

行き先は、高尾山です。

まずは出発式。

周年に関わる特別な遠足であること、来年度の八ヶ岳移動教室でのハイキングの練習を兼ねることなどについて、確認しました。

1号路から登山開始です。

舗装されているので、順調!

かと思ったら、早くもバテバテ。

暑さも影響しているようです。

1号路から4号路に入りました。

木漏れ日がとても気持ちよく、いっぱい自然を感じることができます。

ようやく山頂に着きました。

快晴なのですが、富士山は春霞で、うすぼんやりしか見えませんでした。

熊本の子たちにも見てほしかったのですが…

(と思ったら、富士山は見られないものの、山都・潤徳小の子たちは遠足の様子を見てくれていました。詳しくは、こちら)

「遠足銀座」で、他の学校、一般の方もたくさんいて、頂上付近は大混雑。

昼食も狭いところに固まってとりました。

帰りは薬王院の横を通ります。

ご利益はあるかな…

今回は周年記念遠足ということで、特別に帰りはリフトを使います。

キャーキャーと黄色い声を上げながらリフトに乗っていました。

リフトからは八王子の街並みが見えて、とてもきれいでした。

「リフトの番号が150だった!」

と喜んでいる子がいました。

開校150周年記念遠足、ラッキーです(笑)

学校に戻ってきた子供たちは、疲れた様子もあったものの、「とても楽しかった」と満足そうな表情でした。

「小学校に入ってから、高尾山に行ったのは初めて。」と話す子も多く、コロナ禍の影響の大きさを感じます。

今回の経験を来年度の八ヶ岳移動教室につなげてほしいものです。【校長】

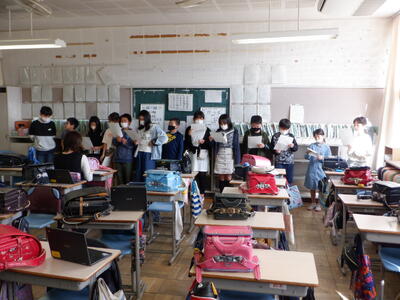

日野市市制60周年・開校150周年記念 1年生を迎える会

今日(4月19日)の朝の時間から1時間目にかけて、校庭で「日野市市制60周年・開校150周年記念 1年生を迎える会」を盛大に開催いたしました。

全校児童が校庭に集まり、本日の主役である1年生を拍手でお迎えしました。

1年生は、本校の頼もしい先輩である6年生に付き添われて、入場です。

1年生が入場し、整列が終わりました。

司会は、代表委員が務めます。今日の日に備えて、念入りに準備を進めてきました。

<プログラム1番>

2年生によるはじめの言葉

<プログラム2番>

校長先生のお話

<プログラム3>

6年生による歓迎の言葉

<プログラム4>

記念品贈呈

4年生から1年生に素敵なプレゼントがありました。

プレゼントは、本校の校歌の歌詞が書かれた模造紙です。

<プログラム5>

1年生の言葉・歌

1年生が声をそろえて、元気に「さんぽ」を歌いました。

<プログラム6>

ゲーム

ここからは、進行を集会委員の皆さんにバトンタッチして、全校みんなでゲームを行いました。

集会委員の皆さんは、潤徳小学校を知ることができる、楽しいクイズを考えてくれました。

〇だと思う人は立ったままで、×だと思う人はしゃがみます。

校歌斉唱

4年生からプレゼントされた「校歌の歌詞が書かれた模造紙」をさっそく活用しました。

<プログラム8>

3年生による終わりの言葉

1年生が退場します。2年生以上の児童は、「さんぽ」の曲に合わせて、手拍子をして見送りました。

2年生以上の皆さん!

休み時間や登下校など、1年生が困っている様子が見られたら、助けてあげてくださいね。

開校150周年記念学力調査(6年)・東西潤徳小学校コラボレーション~全国学力・学習状況調査編~

4/14(金)のこと。

校長「来週(4/18)の全国学力・学習状況調査の準備、進んでる?」

6年担任「マニュアルなどを見て、確認しています。」

校長「考えてみれば、熊本も同じ日に学力調査だよね。せっかくなら、何かコラボしてみようか?」

6年担任「おもしろそうですね、やりましょう!」

ということで、その日のうちに、両校の校長・6年担任とでオンライン会議を行い、コラボの内容を相談しました。

今朝、8時半。学力調査が始まる前に、山都・潤徳小とオンラインでつながりました。

日野潤徳司会「これから、全国学力・学習状況調査の決起集会を行います。」

今回のコンセプトは、互いの健闘を誓い合い、全知力を学力調査に向けるというものです。

日野・潤徳小の6-1、6-2、6-3の代表がそれぞれ、画面に向かって決意表明を行いました。

続いて、山都・潤徳小の6年生代表の決意表明です。

ちなみに、今年度の山都・潤徳小の6年生の人数は6名です。(本校は109名)

最後にエール交換です。

日野潤徳学力調査応援団長「山都潤徳の健闘を祈って~、フレー、フレー、や・ま・と!」

日野潤徳6年生全員「フレ、フレ、や・ま・と、フレ、フレ、や・ま・と!」

山都・潤徳小からもエールをいただきました。

山都・潤徳小は、応援団を組織し、九州らしい力強い応援をしてくれました。

朝から、両校も盛り上がり、気合十分で「開校150周年記念学力調査」に臨みます。

(山都・潤徳小側からの様子は、こちら)

1時間目は国語です。

記述する箇所が多く、子供たちも頭を悩ませていました。

2時間目は算数です。

全国学力・学習状況調査では、知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や様々な課題解決のために構想を立て実践し評価・改善する力が求められます。

そのため、生活場面から算数に関連付ける問題が多くなっています。

今回は、「開校150周年記念学力調査」とうことで、特別に山都・潤徳小とのコラボを取り入れました。

全国の小学校数は約22000校。全国で一斉に調査が行われたわけですが、間違いなく直前にエール交換等をしている学校は、東西潤徳小2校だけでしょう。

全国で一番気合が入った両校で、全国NO.1、NO.2の結果を勝ち取りたいものです。

終了後の子供たちに聞いてみると、

6年生A「国語の問題量が多かったなぁ~」

という声があった一方、

6年生B「算数、簡単だった。これは、いけたんじゃない?」

という、力強い声も。

これは、期待できる・・・かな?【校長】

委員会活動、スタート!

本校には、11の委員会があり、5・6年生全員がどれかの委員会に所属します。

今日は、今年度第1回目の委員会活動が行われましたので、いくつかの活動の様子を紹介します。

代表委員会の児童は、2か所に分かれて作業をしています。

こちらは、明後日に行われる「日野市市制60周年 開校150周年記念 1年生を迎える会」のリハーサルです。

内容を一新して行われる今回の1年生を迎える会。代表委員が全体を引っ張ります。

こちらは、もう1グループの準備の様子です。

何やら、近々、一大発表が行われるようですが・・・。

内容は、まだ明らかにできないようです。「ウリー」や「サクラモチ」のことが聞こえてきますが・・・。

図書委員会の児童は、早速作業に入っています。

日々の書庫の整理は図書委員の大事な仕事です。

保健委員会の児童は、トイレットペーパーの補充について説明を受けています。

石鹸の補充も仕事になります。休み時間の保健当番も頑張ります。

栽培委員会の児童も作業を始めています。

春休みの間に、花壇にずいぶん雑草が生えてしまいました。花がきれいに見えるように雑草を抜いています。

体育委員会の児童は、体育倉庫や石灰庫で作業の確認をしています。

楽しく体育の授業を行うためには、日常の整備が大切です。

飼育委員会の児童は、飼育小屋の周りに集まって世話の手順などについて確認しています。

唯一、飼育小屋で生活している烏骨鶏の「大福」のために、愛情をもって世話をしてほしいと思います。

ほとんどの委員会は、日々の常時活動が必要なものです。

委員会活動は、「誰かがやらないと学校生活が滞ってしまう」大事なものばかりです。

高学年として、責任をもって活動してほしいと願っています。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)