文字

背景

行間

日誌

「潤徳カレー」は、ひと味違います!

1年生は、今日から待ちに待った給食が始まります。

朝から、「校長先生、今日はカレーだよ!」とハイテンション気味の1年生たち。

相当楽しみなようです。

まずは、衛生管理が大事。手をしっかり洗います。

机も拭いてきれいにします。

”ワゴン列車”が廊下を通ります。毎日、安全運転で事故のないようにね!

「自分のことは自分で!」が小学校流。給食当番の子たちが協力して配膳です。

お待たせしました!いただきます!!

カレーにしようか、サラダにしようか、ミックスフルーツにしようか・・・。スプーンの行き先に迷います。

校長「潤徳小の給食、おいしい?」

1年生A「す~っごく、おいしい!」

1年生B「小学校のカレー、最高!!」

栄養士や調理員が聞いたら涙するような反応が次々聞こえてきます。

ルゥから手作りの本校のカレー、まさに開校150周年記念カレーにふさわしい味です。(詳しくは、こちら)

おかわりした子を聞くと、多くの子が手を挙げていました。

大満足だったようです。

一方、小声でこんなことをささやく子もいます。

1年生C「校長先生、きのこ、残しちゃった。だって、嫌いなんだもん。。。」

・・・頑張りましょう。

集団下校が終わり、今日から、自分たちだけで帰るようになった1年生たち。

週末なので、手には荷物がいっぱいですが、満腹、満足な表情で校長に手を振って帰っていきました。【校長】

開校150周年記念学力調査(5年)

今日は、5年生が「日野市学力調査」に取り組みました。

学校だより4月号でもお伝えしたとおり、今年度は、基本的に全ての教育活動に開校150周年を関連付けます。

そこで、校長自ら各教室を回り、子供たちに檄を飛ばします。

校長「今回は、普通の学力調査ではありません。『開校150周年記念学力調査』です。ですから、過去149回の先輩たちを上回る結果が求められます。」(「開校当時に学力調査なんてあったの~?」と突っ込む子はいませんでした・・・。)

緊張感の走る子供たちに、「学力調査の極意(企業秘密)」を伝授です。

1時間目は国語です。

CDから流れる放送を聞いて答える設問などもありました。

2時間目は算数です。

4年生までに学習した内容なのですが・・・、鉛筆が止まっている子がいるのが気になります。

3時間目は「学習についてのアンケート」に回答します。

学習習慣、生活習慣等は学力と相関関係がありますから、かなり細かい設問になっています。

100問以上もあるので、子供たちもちょっとげんなりです。

学力調査を終えた子たちに聞いてみました。

校長「問題、どうだった?」

5年生A「難しかった!!」(ドヤ顔で言われても・・・)

5年生B「アンケートがひたすら大変だった・・・。」

校長「今日の給食は、自慢のカレーライスだから勘弁してよ。。。」

5年生たち「やった~!」

すぐに切り替わる、かわいい5年生たちです。【校長】

「慣らし期間」一段落

保育園等では、入園してしばらくの間は、「慣らし保育」の期間があります。

小学校でも同様に、入学した1年生は学校生活に慣れ、様々な約束を覚えるため、通常の時間割ではなく、給食前に下校する「慣らし期間」があります。

入学前に幼稚園、保育園の経験のある子は、そこでの遊びや生活を通した学びと育ちを踏まえ、小学校教育につなげていくことが大切です。(「スタートカリキュラム」といいます。)

今日までは、集団下校です。

毎日、1年生と「さようなら」をしているうちに、校長ともずいぶん仲良くなりました。

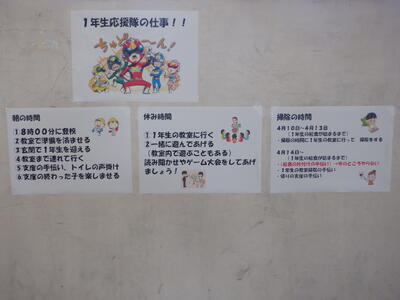

そんな、学校生活に不安を抱える1年生のために、大先輩である6年生たちがしっかりとお世話係をしています。

朝、休み時間、清掃と、1年生の生活を全面サポートです。

休み時間は、1年生と遊ぶはずですが、逆に1年生のパワーに完全に圧倒されている6年生たちです。

下校後の1年生の教室を黙々と清掃する6年生たちです。

1年生は、自分たちの教室がきれいになっているのは、6年生のおかげだと感謝の気持ちをもってほしいものです。

ありがとう、6年生!

明日からは、いよいよ1年生は給食が始まります。

だんだんと通常の学校生活に移行していきます。【校長】

朝の登校風景

新年度の教育活動が始まってほぼ1週間が経ちました。

子供たちが交通安全に気を付け、元気に登校しているか気になり、朝の学区域の様子を見に行きました。

地域の安全ボランティアの方が各所に立ってくださっています。

いつもありがとうございます。

元気にあいさつをする子供たちです。

春ということで少しかすんでいますが、富士山もきれいに見えています。

ふれあい橋と富士山のコラボは、本校の学区域内の随一のフォトスポットです。

おまわりさんに朝のあいさつをして、手を挙げて横断歩道を渡る1年生です。

交通ルールもしっかり守りましょう!

高幡不動駅前で、地域の有名人である「桃太郎おじさん」にあいさつする子供たちです。

年度当初ということもあり、1年生の保護者の方をはじめ、多くの保護者の方が児童と一緒に登校されていました。

本当にありがとうございます。

校長も、随時、登下校の様子を見に行きますので、子供たちには、元気にあいさつをしてほしいと思います。【校長】

一番大切なことは命を守ること

今日は、今年度最初の避難訓練(地震)が行われました。

「予告あり」なので、各学級で、地震が起きた時の対応や避難経路の確認などを行った上で訓練に臨みます。

1年生にとっては、初めての訓練ですが、放送の指示に従い、速やかに机の下に隠れます。

防災頭巾をかぶって、廊下に避難です。(1年生の訓練は、今日はここまでです。)

2~6年生は、校庭に出て、人員確認までを行います。

新しい学級からの初めての避難でしたが、子供たちは落ち着いて行動しており、立派な態度でした。

7年前のこの時期に熊本地震が起きていますので、校長講話では、そのことについて話をしました。

・新年度になったばかりだが、地震はいつ起きるか分からない。

・実際に、7年前の4/14、16には熊本県で連続して震度7の地震が2回起きている。

・この熊本地震では、熊本城が崩れたり、阿蘇山にかかる橋が壊れたりした。200名以上の方が亡くなり、20万棟以上の家屋に被害が出ている。

・昨年度から交流を行っている、熊本県の山都・潤徳小でも校舎にひびが入り、当時、臨時休校になっている。

・学年が変わったばかりだからといって、地震は待ってくれない。自分の命を守ることは一番大切なことであるとの意識をいつももって、これからも真剣に訓練に臨んでほしい。

子供たちは、真剣に話を聞いていました。

なお、山都・潤徳小は今日が入学式です。

新しい1年生とも早く仲良くしたいものです。

臨時児童朝会開催

本日(4月10日)の朝の時間に、臨時児童朝会をオンラインで開催しました。

この臨時児童朝会に参加する教職員や児童が多数いるために、図書室の隣にある「多目的ルーム」を撮影会場にしました。

まずは、校長先生と全校児童とで挨拶をしました。

次に、教職員の紹介です。

今年度から、本校にいらっしゃった教職員の紹介を校長先生からしていただきました。

ここでは、本日の臨時児童朝会に参加することのできる何人かの先生に、ご挨拶いただきました。

そして、代表委員会の皆さんによる発表です。

代表委員の皆さんから、本校の新オリジナルマスコットキャラクターを紹介してもらいました。

代表委員の皆さんは、今日に至るまで、昨年度から、デザインやネーミング、キャラクター設定等、何度も協議してて決めてくれました。皆さんのおかげで、とても素敵な「サクラモチ」と「ウリ―」というオリジナルマスコットキャラクターが誕生しました。本当にありがとう!

最後に、開校150周年記念Tシャツのお披露目です。

保護者の皆様には、本日、C4th Home&Schoolにて「『開校150周年記念Tシャツ』の作成について」というお知らせを送付いたしましたのでご覧いただければと思います。

新しい気持ちで!

始業式、入学式が終わり、今日から、本格的に学校生活が始まりました。

1年生は、かなり早くから昇降口の周りに集まっていました。

昨日の入学式で校長と約束したとおり、しっかりと「おはようございます」を言うことができました。

教室でも、担任と朝のあいさつをして、学校での生活がスタートしました。

基本的な1日の流れを覚える日となりましたが、様々な約束や場所の説明を受けて、1年生にとって理解するのが大変だったと思います。

6年生は、入学式が終わった後の体育館の片付けや清掃を行いました。

最高学年は、こうした縁の下の活動も多くなります。

特に、今年度の6年生は、開校150周年を支える重要な役割を担います。

校長自ら、最高学年の心構えについて話をしました。

1年生の黄色のランドセルカバーは、東京ヴェルディから日野市が寄贈を受けたものです。

今日は、特別に東京ヴェルディのマスコットキャラクター「リヴェルン」が1年生の下校を見守ってくれました。

子供たちも、思わぬサプライズゲストに大喜びです。

ただ・・・

1年生A「『ウリー』じゃないの?」

という声もありました。

本校新マスコットキャラクター「ウリー」と「サクラモチ」もかわいがってくださいね!【校長】

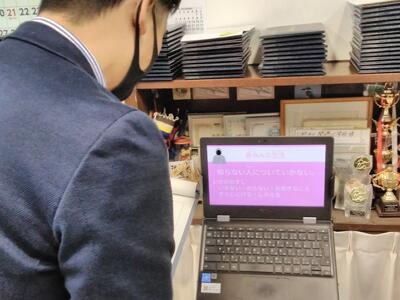

令和5年度の校内研究が始まりました【研究推進委員会より】

今年度の校内研究が始まりました。

潤徳小学校では、令和3年度から2年間に渡り、

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」

~Chromebookの効果的な活用法の研究~

という研究主題のもと、授業改善を進めてきました。全国に一人一台端末が配布されすぐに校内研究を通したChromebookの活用方を模索してきた本校は、日常的に授業でICTを活用し、教育効果を高めてきました。

《昨年度の校内研究の様子アーカイブス》

4月14日:研究推進委員会より~OJTで、まずは教員が学んでいこう

4月25日:ついに、ミライシードが導入されました!~研究推進部より教員研修第二回目~

5月31日:ミライシードを活用しよう!【研究推進委員会より】

6月15日:研究を日常の授業に生かすということ【研究推進委員会より】

8月23日:研究推進委員会より:ムーブノートで、授業改革ムーブメントを起こす!?

9月23日:【研究授業】英語科でchromebookを活用する

10月19日:研究授業【目指せスーパー5年生!ICTで縦と横のつながりを生み、成長していく!】

11月14日:説得力のある意見を伝えよう!【5年生研究授業】

2年間の研究を経て、

令和5年度は研究主題を

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」

~Chromebookを活用した対話的な学びの実現~

としました。

Chromebookを含めた様々なツールを用いて「つながり」「対話」することを通して実現できる学習意欲の高まり、学びの深まりについて授業改善を進めていきます。

校長からは

「学校経営方針にもあるように、今年度もICTの活用を中心とした最新の教育方法を研究し、実践につなげることで教育の質の向上を図ります。

その取組の1つとして、熊本県上益城郡山都町立潤徳小学校との交流が挙げられます。本校は日野市立潤徳小学校開校150周年を迎え、山都町立潤徳小学校は今年度で閉校になります。今までの研究の成果を生かし、日常的な交流を通した学びや、距離を越えたつながりの大切さに関しても模索していけたらと思います。」

との話がありました。

今年度も本校の授業実践について発信していくので、ぜひ楽しみにしていてください。

【研究推進員会より】

雨か嵐か、それとも晴れか・・・ 令和5年度スタート!

「校長先生、どうするんですか!」

新年度は、こんな、緊迫感のある言葉からスタートとなりました。

1学期の始業式は、例年、校庭で行われます。

子供たちが登校し始めた午前8時前の天候は、小雨が降っている状況で、傘をさしている子とさしていない子が混在しています。

校庭でできそうな気もするし、無理な気もするし・・・

ただ、それ以上に「花散らし」と言えそうな強風が吹いています。

強行することも難しいと判断し、急遽、関係の教員を招集し、リモートでの始業式を行うことを確認しました。

雨天時の計画はあったものの、昨日までの天気予報を踏まえ、校庭で実施できる想定で準備をしていたので、短時間で準備をし直さなければなりません。

さらに、今年度から2~5年生がクラス替えを行うことになったので、子供たちに新しい学級や下駄箱などを教えることも時間がかかります。

子供たちは、新しい教室の中に入って、放送やリモートで始業式の話を聞いていたのですが、私にとっては、全校児童を前にして話をするつもりでいたので、子供たちの反応を見ることができず、ちょっと肩透かしな感じとなりました。

時間が押してしまい、新しい教職員のあいさつや代表委員による本校新マスコットキャラクターの発表ができませんでした。(来週に延期予定です。)

入学式では、新1年生にキャラクターの紹介をすることができました。

開校150周年を記念する取組の1つの柱、新キャラクターの「ウリー」と「サクラモチ」。

(本校ホームページのトップも飾っています。キャラクターの詳しい紹介は、学校だより4月号をご覧ください。)

学校の広報大使として大活躍してほしいと思います。

また、昨年11月から行っている、本校と同名の熊本県上益城郡山都町立潤徳小学校との交流も継続していきます。

山都・潤徳小は、統廃合により、今年度末で閉校となります。

この1年限定の交流になりますので、より一層の充実を図ってまいります。

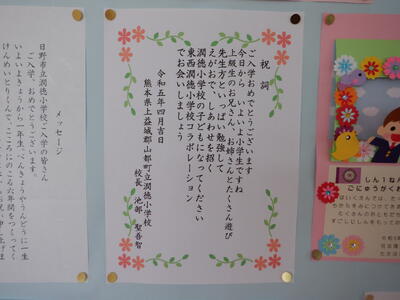

本日の入学式にも祝詞をいただきました。

両校のホームページでも交流の様子を積極的に発信していきますので、ぜひ、ご覧ください。

今朝は、風雨の中でのスタートになりましたが、入学式の後半からは穏やかな日差しも射すようになりました。

きっと、今年は、開校150周年の年として、明るく笑顔にあふれた1年になることと思います。

本校ホームページでも、最新の情報を随時発信していきますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 入学式

本日(4月6日)、「令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 入学式」を挙行いたしました。

<正門の様子>

多くの皆様が、この場で記念撮影をされていました。

<体育館入り口の様子>

新入生の入学をお祝いして、教職員が心を込めて装飾をいたしました。

<祝電>

お祝いのメッセージを数多くいただきました。

<日野市市制60周年・開校150周年記念入学式の様子>

校長式辞の様子となります。

日野市立潤徳小学校新オリジナルマスコットキャラクターの紹介の様子となります。

「ウリ―」と「サクラモチ」と言います。

児童が何度も協議して決定したキャラクターです。

みなさん、かわいがってください!

担任紹介の様子になります。

新入生退場の様子となります。

本日、124名の新1年生が本校に入学しました。

明日から、楽しい学校生活が始まります。

在校生のみんな、仲良くしてくださいね♪

令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 始業式

本日(4月6日)、「令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 始業式」を行いました。

今年度は、日野市市制施行60周年、そして、本校は開校150周年を迎える特別な年となります。

そのような特別な「令和5年度 日野市市制60周年・開校150周年記念 始業式」を校庭で開催する予定で計画をしていたのですが、残念ながら小雨が降っていましたので、急遽、放送機器や一人1台端末(chromebook)等を活用した開催方法に切り替えました。

<担任紹介の様子>

校長先生が、放送で担任の先生を紹介していきます。

<教室の様子>

紹介があるまで、先生方は廊下で待機をしています。

校長先生から呼名された新担任は、教室に入室し、子供たちと挨拶をします。

<機材準備の様子>

担任紹介を終えた後は、新担任が機材等の準備します。

<校長先生のお話>

オンラインでの開催に切り替え、改めて校長先生のお話となりました。

<転入児童紹介>

転入する3名の児童の紹介がありました。

日野市市制60周年・日野市立潤徳小学校開校150周年記念となる特別な令和5年度が、児童をはじめ保護者の皆様、地域の皆様、そして学校に関わる全ての皆様が、「笑顔招福」で幸多き1年となりますように、心よりお祈りいたします。

令和4年度 卒業式

週間予報では、ずっと降雨が心配されてきましたが、今朝は、朝からとても暖かく、春らしい穏やかな日になりました。

6年生にとって、大きな節目の日、卒業式を迎えました。

校庭の桜も満開で、卒業生を迎えます。

開式は午前9時。練習で何度も繰り返した入場ですが、保護者等の方からの大きな拍手を受け、緊張感ありありの子供たちです。

「校長をやっていてよかった」と思う瞬間がありますが、まさに、この卒業証書授与がそれにあたります。

卒業生の晴れの瞬間を最も間近で見ることができるのは幸せなことです。

校長の式辞の際も、壇上から、卒業生のことが気になって仕方ありません。

「この子たちに話すことができるのも、最後なんだなぁ・・・。」

という思いが、話しながら込み上げてきます。

「旅立ちの日に」の歌に自分の全てをぶつける卒業生。学年として、最後に心を一つにする瞬間です。

今回は、各家庭2名の方までの参加が可能な形式となりました。

多くの保護者等の皆様に見守られ、卒業生は巣立っていくことができました。

退場していく卒業生は、安堵の表情です。

130名の卒業生全員に卒業証書を手渡すことができて、とてもうれしく思います。

卒業生一人一人に幸あれ! と心から願います。

保護者等の皆様、これまで、本校の教育活動にご協力を賜り、本当にありがとうございました。【校長】

卒業式前日

1〜5年生は、本日が最終登校日ですが、6年生は、明日、いよいよ卒業の日を迎えます。

児童下校後、教職員で、会場等の最終準備を行いました。

校内が卒業の雰囲気に変わりました。

祝電等もたくさんいただいています。

山都・潤徳小からも友情のしるしで祝詞をいただきました。

(山都・潤徳小は、本日が卒業式。本校からも、山都・潤徳小にお送りしています。詳しくは、こちら)

ちょっとサービス。

卒業証書授与の際、校長からは、会場が写真のように見えています。

日野市の明日の午前中の天気予報は、今のところ、曇りとなっています。

ほぼ、満開の桜の下、明日が、最高の門出の日になるよう祈念しています。【校長】

笑顔いっぱいな1年間

1~5年生にとっては、今日が今年度の最終登校日になります。

自分の教室で過ごすのも最後の日となります。

4年生は、お世話になった教室をすみずみまできれいにしていました。「疲れた~」と言いながら、一生懸命頑張る子供たちです。

Chromebookのデータ整理をしている3年生です。1年間でたくさんの写真を撮ったり、ファイルの作成をしたりしました。思い出に浸りながらの作業です。

山都・潤徳小との交流を通して、校長との「こ・ん・に・ち・は~」がブームとなった2年生。今の教室でのあいさつも最後になりそうです。

通知表とともに、初めての「修了証」を担任から渡される1年生。この1年間でできることがいっぱい増えたはずです。

教室で最後の「お楽しみ会」をしている6年生。この仲間と遊べるのも最後です。

「校長先生も一緒に遊びませんか?」

と声がかかりました。担任も校長も一緒に「震源地」をして遊びました。

担任から「最高学年の心構え」を神妙な面持ちで聞く5年生。新年度は入学式前日の4/5に登校し、他の学年より一足早く6年生の活動がスタートします。

下校していく1年生に、「もう、今度からは、黄色い帽子をかぶらなくていいんだよ。」と声をかけると力強くうなずいていました。

子供たちにとって、笑顔いっぱいな1年間になったでしょうか。

新しい学年の希望を抱きながら春休みを過ごしてほしいと思います。【校長】

令和4年度「修了式」

本日(3月23日)の朝の時間に、オンラインで修了式を挙行いたしました。

<学年代表児童による修了証授与の様子>

1~3年 学年代表児童

4~6年 学年代表児童

<児童代表の言葉>

1年生の各学級の代表児童が、1年生で頑張ったことと2年生の抱負についてスピーチを行いました。

<校長先生のお話>

この1年間を振り返るとともに、4月からの学校での「マスクの取り扱い」について話がありました。

<校歌斉唱>

修了式後、春休みの生活について生活指導部の先生からお話がありました。

さらに、春季休業中の端末の使用について、情報主任の先生からお話がありました。

令和4年度「お別れの会」

昨年度まで、教職員の人事異動の報道発表は当該年度の4/1付となっていましたが、東京都教育委員会は、年度内に教職員と児童がお別れの機会をもてるようにすることを目的として、今年度から公表の前倒しを行うことになりました。

昨日、新聞や東京都教育委員会のホームぺージで公表がされたところです。

このことを踏まえ、本校では、今朝、これまでの「離任式」ではなく「お別れの会」を行いました。

私から、子供たちに「離任式」から「お別れの会」に変わった経緯について説明し、現時点で分かっている、今年度で本校を去られる教職員について発表しました。

その後、今日、都合のついた教職員から一言ずつあいさつがありました。

リモート形式だったため、画面越しになりましたが、別れを惜しみました。

産育休明けから次の学校に異動する教員もいるため、担任として関わった学年には、直接話をする機会を設けました。

これまでの「離任式」と違い、表立って事前準備を行うことができないので、唐突に「お別れの会」を実施する感じになりましたが、全国的には、年度内に異動等の発表をすることが一般的です。(山都・潤徳小でも、年度内に「退任式」を行うとのことでした。)

今までお世話になった教職員が、卒業する6年生にもお別れを告げることができるので、この形式もアリなのかもしれません。

修了、卒業前にちょっとしんみりした時間になりました。【校長】

願いましては〜・・・

3・4年生の算数には、「そろばん」の学習があります。

先週の金曜日と本日、東京都珠算教育団体連合会の方においでいただき、3年生を対象としたそろばんの授業を行っていただきました。

社会科の学習で昔調べを行ってきた子供たち。

そろばんは昔の道具という感覚があるようです。

今日は、くり上がりやくり下がりのある計算に取り組んでいました。

暗算では簡単なことも、そろばんの玉を動かす作業が入ると難しくなってきます。

先週の金曜日の1回目の授業では、くり上がりなどの計算がなかったため、簡単そうな顔をしていた子供たちですが、例えば「4+7」では、7をたすために「3をとって10をたす」という思考が必要となるので、戸惑っていたようです。

「願いましては〜」というそろばんの独特の言い回しもあり、いつもとはちょっと違う算数の雰囲気になっていました。

でも、読み上げ算で正解し、講師の先生から「ご明算!」と言われた子はとてもうれしそうでした。【校長】

保育園・潤徳小交流会4

2月から行ってきた近隣保育園との交流も最終回を迎えました。

今日は、「子どもの森あさかわ保育園」の年長児が来校し、主に1年2組の児童と交流しました。

過去3回の交流時と同様に、ブースごとに年長児が分かれ、1年生から学校生活の様子を聞きます。

鍵盤ハーモニカで演奏の実演を行ったり、跳び箱の動画を紹介したりするグループもありました。

2学期から活用し始めた学習者用端末をフルに使って、年長児たちに小学生の実力を示します。

私も、年長児たちに最初と最後のあいさつをしましたが、校長に次々話しかけてきたり、タッチをせがんだりしてくるなど、「肉食系」の園児が多い気がしました(笑)

本校に入学予定の子も多いようなので、4月が楽しみです。【校長】

(非公式)ウインブルドン大会 開催!

テニスの聖地と言えば、4大大会が開催される英国のウインブルドン。

ただし、今日だけは、テニスの聖地は高幡になります。(非公式ですが・・・)

穏やかな陽気の中、校庭で6年生全員による「ウインブルドン大会」が開催されました。

ただし、競技は「硬式テニス」ではなく、「段ボールテニス」です。

まずは、全員集まって、開会式と体操です。

男女混合の4名のチームでトーナメントを行います。

前半2名、後半2名が出場し、ダブルスの試合を行って勝敗を決めます。

当然ながら、違うクラスと試合を行うこともありますから、応援も盛り上がります。

トーナメント表をのぞき込む子供たちです。

優勝するには、5回勝たなくてはなりません。

決勝戦は、全員が見守る中、「センターコート」で行われました。

1球1球に大歓声が上がります。

表彰式では、大きな拍手が送られていました。

学年で過ごすこともあとわずかになった6年生。

楽しい思い出が残せたようです。【校長】

潤徳桜、開花!

昨日、3/14(火)、気象庁は東京で桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。平年より10日早く、昨年より6日早い開花で、東京としては統計開始以来、2021年と2020年と並び最も早い記録とのことです。

このニュースを聞き、本日、早速、校庭の桜の様子を見に行きました。

すると、咲いています!

日当たりのよいところにある桜の木で数輪が開花していました。

校舎の周りを歩いていると、1年生が育てているチューリップが咲き始めていることに気付きました。

校地内でも、多くの花を見かけるようになり、春の訪れを感じることができるようになりました。

体育館では、6年生の卒業式練習が本格化してきています。

今年は、満開の桜の下での卒業式になるのでしょうか?【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)