文字

背景

行間

日誌

Do you like ◯◯ icecream?

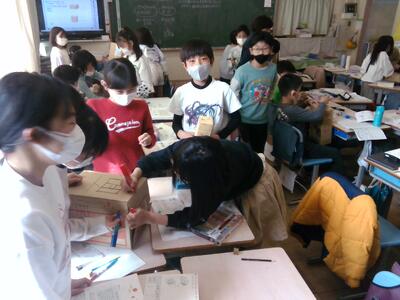

1年生と2年生は、各学期末に英語が堪能なリソースルームティーチャーを講師とした英語に親しむ活動を行っています。

今日は、2年生が活動に取り組みました。

2年生は、1年生のときから取り組んでいるので、授業の流れが分かっています。

最初に「ハローソング」が流れはじめると、何も言わなくても踊り始める2年生たち。

いつもながら、子供たちの記憶力には驚かされます。

今日のmain activityは、動詞「like」を使った表現です。

アイスクリームの歌に出てくる様々なフレーバーを聴きとり、自分の好きなものについてクイズを出し合います。

2年生A「Do you like banana icecream?」

2年生B「No.」

2年生C「Do you like melon icecream?」

2年生B「Yes. I like melon icecream.」

といった感じです。

久し振りの英語とは思えないほど、子供たちは積極的にコミュニケーションを行っていました。

最後は、英語の絵本の読み聞かせがありました。

2年生は、4月からは「外国語活動」が始まり、本格的に英語の学習を行っていくことになります。

低学年での活動を3年生にもつなげていってほしいと思います。【校長】

熊本みやげの行方・・・

3/10に山都町立潤徳小学校の池部校長先生が訪問された際、本校にいくつかのプレゼントを置いていってくださいました。

① 山都・潤徳小児童が本校児童にあてた寄せ書き

校長室前に、自由に閲覧できるように吊り下げておきました。

やはり、子供たちは、自分と同学年の寄せ書きの内容が気になるようです。

② 山都町を紹介する冊子やパンフレット

池部校長先生を通じて、山都町役場の商工観光課から、山都町の観光案内の資料やDVDなどをいただきました。図書室に置いて、子供たちが見られるようにします。

③ 「熊本日日新聞」(「くまモン」4コマ漫画入り)

4コマ漫画のところを切り取って、職員室前に貼っておきました。廊下を通りかかった子供たちが「あ、くまモンだ!」と言って眺めていきます。

④ くまモンのぬいぐるみ

3/10にくまモンのぬいぐるみを持って、池部校長先生と各教室を回ったところ、子供たちはぬいぐるみに殺到。どこに置こうかと悩みましたが、くまモンの安全を考えると、自由にさわれる場所は難しいようです。とりあえず、校長室に置いていますが・・・。

「校長先生、そういえば、くまモンのぬいぐるみ、どこに行っちゃったの?」

やはり、何人かからこの質問を受けました。

大切にしなければならないので、山都・潤徳小との交流イベントのときなどに出動してもらおうかなぁと考えています。【校長】

保育園・潤徳小交流会3

今日は、近隣保育園の年長児と本校1年生との交流会の3回目です。

「むこうじま保育園」の園児たちが、雨の中、本校に来校し、主に1年1組の児童と一緒に活動しました。

過去2回の交流と同様、1年生たちが学校生活の様子を年長児たちに説明します。

緊張した様子で入ってきた園児たち。とてもお行儀よく説明を聞いています。

「へやグループ」の子供たちは、1年生がよく使う部屋や教職員について紹介しています。

1年生A「こうちょう先生は、とてもやさしいよ。なまえは、さいとうこうちょう先生です。」

入学式でネタバレする予定なのに、校長の素性を明かされてしまいます。

まぁ、優しいと言ってくれているからいいか・・・(笑)

「きゅうしょく・そうじ」グループは、給食の紹介や清掃の実演などを行っていました。

Chromebookで給食の写真を見せながら説明する子供たち。

1年生B「この日の給食は、バレンタインメニューで、チョコケーキがついていて・・・。」

ちょっとマニアックな説明になっています。

1年生にランドセルを背負わせてもらって、ご満悦の年長児たち。

「むこうじま保育園」では、卒園式が終わっており、年長児たちの気持ちは小学校に向かっているとのことなので、今回の説明は、とてもタイミングがよかったようです。

来年度は、2年生と1年生の関係になりますから、今のうちから仲良くなれるとよいと思います。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜池部校長先生来校編〜

昨年11月から、山都町立潤徳小学校との交流を行っています。

それ以来、私と山都・潤徳小の池部 聖吾智(いけべ みわとも)校長先生とは、毎日のようにLINEやGoogle Meetなどで緊密に打合せを行っています。

12月の冬休みの折、いつものように池部校長先生とオンラインで打合わせを行っていると、(詳しくは、こちら)池部校長先生から、「管外出張で、日野・潤徳小に訪問してみたいんです。」との提案がありました。

私も、正直、びっくりしましたが、両校の交流を深めるためには絶好のチャンスと言えます。

両校長で極秘裏に訪問日の調整を行い、本日、3/10に池部校長先生が本校を訪問していただけることになりました。

本校児童にはもちろん内緒。本校教職員にも直前まで計画を明かさず、秘密の保持に努めました。

本日、児童の登校前に、私と池部校長先生が一緒に出勤しました。

まずは、山都・潤徳小とオンラインでつなぐ準備をします。

朝、本校教職員を臨時に招集し、池部校長先生からご挨拶をいただきました。

そして、全校朝会で日野・潤徳小、山都・潤徳小の児童に対して、スペシャルゲストとして、本校を訪問してくださっていることを明かしていただきました。

全校朝会をリモートで聞いていた本校の児童もまさかのスペシャルゲストの登場にびっくりです。

全校朝会終了後は、各学級の授業の様子をご覧いただきました。

何と、池部校長先生は、様々なプレゼントを本校に持ってきてくださいました。

その1つがくまモンのぬいぐるみ。

各学級を回ったときに、くまモンのぬいぐるみも一緒でしたが、子供たちから熱狂的な歓迎を受けていました。

6年生が音楽の授業で、卒業式で歌う「旅立ちの日に」を歌っているところを池部校長先生とくまモンに聞いてもらいました。

5年生が外国語の授業で英語のスピーチをしているところを山都・潤徳小にも生中継。

ちゃんと、山都・潤徳小の子供たちに通じたかなぁ・・・。

4年生は、たまたま、日本の県名を書き入れるプリントに取り組んでいました。

まさか、「熊本県」が書けないはずはないよねぇ?

池部校長先生には、本校自慢の給食も食べていただきました。

また、給食中の全学級を回り、山都・潤徳小への生中継を行いました。

本校の児童も腕がちぎれんばかりに手を振って、山都・潤徳小の子供たちとの交流を楽しんでいました。

池部校長先生のサインを求める子供たちが列を作るなど、校内は大フィーバーでした。

秘密に進めてきた池部校長先生のサプライズ訪問でしたが、池部校長先生に手紙を届ける児童も複数いるなど、本校の子供たちにとっては、とても印象に残る機会になったようです。

「今日はW校長先生がいてよかった。」という児童のつぶやきがとても印象的でした。

両校の絆が揺るぎないものになったことを感じる1日になりました。【校長】

今年度最後の全校朝会

本日(3月10日)、今年度最後となる全校朝会をオンラインで開催いたしました。

全校児童と挨拶をします。

まず、表彰を行いました。

優秀な成績を収めた児童に、賞状や記念品を贈呈しました。

次に、校長先生のお話です。

学校における「マスクの扱い」や明日で12年となる「東日本大震災」に関してのお話でした。

朝会の最後に、サプライズゲストとして、山都町立潤徳小学校の校長先生にご登場いただきました。

昨日、熊本から東京にいらっしゃったと伺っています。

本日ご来校いただき、本校の子供たちにお話をしていただきました。

その様子は、熊本の潤徳小学校にも同時配信されています。

くまモンも一緒に登場です。

山都町立潤徳小学校の皆さんからの寄せ書きを持ってきてくださいました。

後ほど、校内に掲示いたします。

今年度最後の全校朝会にふさわしい内容となりました。

本日は、ご来校いただき誠にありがとうございました。

6年生を送る会

今日の昼休みから5校時にかけて、6年生を送る会が開催されました。

5年生の代表委員が進行を務めます。

各学年からの感謝の言葉と出し物で、6年生をお祝いします。

感染対策もあり、自分の学年の出し物のときに体育館に来て披露し、それ以外の時間はリモートで教室で見る形式となりました。

1年生の出し物は、先日の「東西潤徳小学校コラボレーション〜1年生交流編〜」でも披露した「くまモン体操」。

「くまモン体操」の歌詞の最後は「熊本が大好きでよかった!」なのですが、「6年生が大好きでよかった!」と変えて披露。

6年生もちょっと照れくさそうでした。

2年生は「パレード」の歌と踊りを披露しました。

だんだんと曲調が速くなる中でも一生懸命踊る2年生に大きな拍手が送られました。

6年生は、下級生の出し物などを温かい目で見つめています。

3年生は「あの雲のように」の曲をリコーダーで演奏しました。

今年度になってからリコーダーの練習を始めた3年生。一生懸命練習した成果を発表することができました。

4年生「ありがとうの花」の合唱です。

「♪ありがとうの花が咲くよ」との歌詞を一生懸命歌う4年生。

6年生に対する感謝の気持ちが十分伝わってきました。

5年生の出し物は「担任クイズ」でした。

ホームページにはちょっと載せにくい、担任たちのプライベートが明かされ、6年生たちも大爆笑。

5年生のユニークな進行もあって、大いに盛り上がりました。

プレゼントとして、たて割り班でお世話になった6年生に対する手紙が渡されました。

主役の6年生からは、下級生に対するお礼の言葉がありました。

そして、卒業式で歌う「旅立ちの日に」を披露しました。

卒業式本番に参加できない下級生にとっては、6年生の迫力ある合唱を聞くのが最後の機会となります。

最後は、5年生と、そして、リモートで各教室で聞いている1〜4年生と一緒に校歌を歌いました。

コロナ禍の影響で、しばらく、体育館で6年生を送る会を行うことができていませんでしたが、ようやく、直接対面して感謝の気持ちを伝え合うことができました。

6年生の教室の「日めくりカレンダー」は「あと10日」となっています。

下級生の思いを受け取って、卒業式に向かいます。【校長】

卒業式に向けた準備

3学期の登校日も10日あまりとなり、今年度もいよいよ押し詰まってきました。

卒業式に向けた準備も本格化しています。

今日は、5校時に5年生が体育館の清掃等を行い、会場準備を進めました。

マットや跳び箱など、体育館のフロアに置いてある物を運び出します。

床面はもちろんのこと、目につくところは、全てぞうきんがけなどできれいにします。

5校時の後半には、6年生も集まって、一緒に歌の練習などを行いました。

児童下校後は、教職員で会場を整えました。

明日は、卒業に向けた大きなイベント、6年生を送る会が予定されています。

各学年と6年生との交流が楽しみです。【校長】

「バリアフリーについて考えよう」発表会

総合的な学習の時間にバリアフリーについて調べてきた4年生。

今日は、体育館に集まって、グループごとに調べたことを発表しました。

まずは、今日のめあてや発表方法などを確認します。

発表グループと聴衆グループに分かれ、様々なブースの発表を聞いたり、発表役と聴衆役を交代したりすることで、多くのことを学ぶことができます。

発表会には、4年生が1月に車いす体験や白杖体験をしたときにお世話になった、日野市社会福祉協議会 日野ボランティア・センターの方にもおいでいただき、子供たちの発表の様子をご覧いただきました。

バリアフリーの考え方について理解を深めることはもちろんですが、今回の発表は、学級の垣根を越えてグループ編成をしていることが大きなポイントです。

いよいよ高学年が目の前に迫ってきた4年生。学級だけでなく、学年全体、学校全体という視野をもって行動できる子に育ってほしいと思います。【校長】

潤徳小体育館、興奮のステージに!!

3/2付の本校ホームページでお伝えしたとおり、東京都教育委員会の事業である「子供を笑顔にするプロジェクト」が本校で開催されました。

ゲストとしておいでいただいたのは、NHKの番組『おかあさんといっしょ』にて、第21代目うたのおねえさんを務められた小野あつこさんです。

今回は、感染対策等を考慮して、会場の体育館で観覧できるのは、1・2年生だけとし、希望する保護者の方は、校舎内でライブ中継を見るという形式になりました。

あつこお姉さんには、1・2年生にも知っている歌をたくさん歌っていただきました。

(あまり詳しい様子はホームページには掲載できません。すみません。)

希望する保護者の方にも、空き教室でステージの様子をご覧いただきました。

(一番喜んでくださっていたのは、保護者の方々かもしれません。。。)

あつこお姉さんにたくさんの笑顔を振りまいていただき、子供たちも、教職員も、保護者の方々も笑顔になることができました。

貴重な機会をいただき、とてもよい1日になりました。【校長】

図書館ガイダンス

今日は、高幡図書館の皆様にお越しいただき、3年生を対象とした「図書館ガイダンス」が行われました。

昨年の9月には、2年生が生活科の学習で高幡図書館を見学させていただいています。(詳しくは、こちら)

今回は、高幡図書館の方においでいただいて、図書館の概要や読書の魅力について伝えていただく授業です。

高幡図書館の職員の方「みなさんの中で、図書カードを持っている子はどのくらいいますか。」

多くの子の手がさっと挙がります。

地域の図書館として、子供たちにもとても身近なようです。

図書カードの作り方の説明があったあと、市内の図書館のことについて、7問のクイズが出されました。

高幡図書館の職員の方「図書館で借りられる本の貸出期間はどのくらいでしょう?」

3択クイズなのですが、ほぼ全員が「2週間」のところで手を挙げます。

3年生A「貸出期間は2週間。30冊まで借りられるけど、市外の人は5冊までなんだよ。」

こんな細かいことまでつぶやいている子もいます。日常的に利用しているのでしょう。

クイズを通して、移動図書館「ひまわり号」や市内の7つの図書館の概要などの説明をいただくことができました。

クイズのあとは、読み聞かせタイムです。

子供たちの興味を引くような本が次々と紹介されます。

本を使わず、語りでお話を紹介していただくこともありました。

すごい記憶力だなぁ・・・と感心してしまいます。

子供たちも静かに聴き入っていました。

図書館の皆様と校長室で懇談しましたが、本校の児童は、日頃からよく高幡図書館を利用しているとのお話をいただくことができました。

今回のガイダンスを通して、より一層、地域の図書館に親しんでほしいと思います。【校長】

頑張れ!侍ジャパン!

東京都教育委員会では、新型コロナウイルス感染症の影響で、学校行事等が中止や縮小となる中、「見る、聞く、触れる」などの体験を通じ、子供が笑顔を取り戻し、学び続けていこうとするきっかけとすべく、「子供を笑顔にするプロジェクト」を実施しています。

今回、本プロジェクトの一環として、「WBC参加チームへの応援メッセージ募集」の企画が学校に届きました。

「笑顔招福」が学校キャッチフレーズの本校。

東京都教育委員会と方向性が一致していますので、本事業に積極的に取り組みます。

・

5年生の教室をのぞいてみました。

担任「3月9日から、何が始まるか知ってる?」

5年生A「WBC!!」

特にスポーツに関心の高い子を中心に大きな声が上がります。

担任「昨日は、大谷選手が帰国して・・・」

5年生B「鈴木誠也選手、残念だったよね。」

WBCの話題で、盛り上がる子供たち。

担任「 そんな、WBCの日本チーム、応援したくない?」

即座に何人かの子供たちの手が挙がります。

5年生C「そんなことできるんですか?」

そこで、担任が、このプロジェクトの説明を行います。

・直接文字を入力する場合は、50 文字まで(メッセージ等を写真にとって送る方法もあります。)

・メッセージの送信は一人1 回まで

・募集したメッセージは、東京都教育委員会がWBCに出場するチームに届ける。

5年生D「『サインください』って書こうかな〜?」

担任「個人的なことは、チームの応援にならないでしょ。」

自分の端末から、学校名を入れて、直接メッセージが送れます。

5年生E「東京都教育委員会の人、ありがとう!僕、笑顔になっちゃうよ・・・。」

都教委の担当の方、ご覧になっていますか?子供たちも喜んでいます。

校長「日本チームが優勝したら、優勝インタビューで『日野市立潤徳小学校のみんな、君たちのおかげで優勝できたよ。』と選手が言ってくれるかもね。」

「まさか・・・」と言いながら、腕組みをして応援メッセージを考える5年生たち。

コロナ禍の暗い雰囲気を吹き飛ばす活躍を期待したいものです。

さて、この「子供を笑顔にするプロジェクト」の本校だけのビッグな企画が3/6に行われます。

保護者等の皆様には、学校だよりなどでお伝えしていますが、権利上の関係で当日も含め、あまり詳細はホームページではお伝えできません。

たくさんの笑顔が見られる日になればよいと考えています。【校長】

学校の中は箱だらけ・・・

いつものように校内の様子を見ていると、算数で立体図形に関する学習をしている学年が多いことに気付きました。

こちらは、5年生の教室の様子です。

教卓の上には、柱体の模型が並べられています。

算数の授業で、角柱や円柱には底面、側面や曲面があることやその特徴、見取り図や展開図をかくことなどを学習しています。

今度は、2年生の教室に入ると、同じく算数で、子供たちが持参した箱を使って作業をしていました。

よく見ると、箱の面の形を写し取っています。

2年生A「6つも写さなきゃならないから大変だよ・・・。」

作業を通して、箱の形には面が6つあることに気付いていきます。

2年生B「校長先生、私の箱は、写した形が正方形ばかりなんだよ。」

校長「うん、さいころみたいだねぇ。」

立方体や直方体の違いにも気付いていきます。

低学年の場合、具体的な操作から学ぶことが重要なのです。

4年生の教室に行ってみると、やはり、算数の授業で箱を使って作業をしています。

校長「何して遊んでるの?」

4年生A「遊んでるんじゃないの。算数で面のことを調べてるの!」

4年生では、立体という概念を知り、直方体や立方体などの用語や特徴などを学びます。

しかし、作業自体は、先ほど見ていた2年生と同じようなことをしています。

校長「これって、2年生のときにもやらなかったっけ?」

4年生B「うーん、そう言われるとそんな気も・・・。」

前のことを振り返り、先に進むことで学習の定着が図られていきます。

学習に使用するため、ご家庭から様々な大きさの箱やダンボールなどをご準備いただくことが多くなっています。

ご協力いただき、感謝申し上げます。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜1年生交流編〜

昨年11月の6年生の交流を皮切りに、学年ごとで進めてきた東西潤徳小学校コラボレーションの企画。

今日は、大トリとして、本校1年生と山都・潤徳小の1・2年生との交流を行いました。

メインは、両校の児童が一緒に「くまモン体操」を踊ること。

しかし、アイデアは1か月以上前から両校で共有していたものの、実現までには紆余曲折がありました。

両校の児童が踊っている様子を映しながら、「くまモン体操」の音源も同期させなければなりません。

両校の教員も前日までリハーサルを繰り返し、細かい点を確認してきました。

校内では簡単にできることも、1,000km近く離れた場所と調整を行うことは大変難しいのです。

今日は、保護者会も行われたため、1年生の保護者の皆様にもたくさんおいでいただきました。

ありがとうございます。

司会グループの子供たちが進行します。

緊張したと思いますが、自分の役割をしっかり果たして立派でした。

いよいよ、「くまモン体操」開始!

司会の児童が「うしろにいる おうちの人も いっしょにおどってください。」と呼びかけたので、どうなるかと思いましたが・・・。

中には、完璧に踊りきる保護者の方も何名かいらっしゃいました。

お子さんと練習を繰り返してこられたのでしょう。大変うれしく感じました。

子供たちからは、自分たちと山都・潤徳小の子供たちが踊っている様子と「くまモン体操」の動画が見られるようにセッティングしました。

「くまモン体操」は、子供たちは体で覚えているので、動画は、保護者の方向けです。

踊ったあとは、互いに感想を述べ合い、質問タイムを設けました。

山都・潤徳小は複式学級なので、1年生が前を向き、2年生が後ろを向いて授業を受け、担任の先生がその間を行ったり来たりするそうです。

また、給食当番は毎日、全員で行っているとのことで、本校との違いに子供たちも驚いていました。

また、山都・潤徳小の子から、お気に入りの遊具を聞かれた本校の子が「ほほえみの丘です。」と答えて、写真を映したところ、山都・潤徳小の子が「いいな〜!」と大きな声で反応しているのが聞こえて大笑いになりました。

最後は、クラス対抗じゃんけんを行って、大盛り上がり。

とても楽しい交流となりました。

(山都・潤徳小側から見た今回の交流の様子は、こちらから。また、保護者の方は、C4th Home&Schoolを通じて、動画を見ることもできます。)

6年生から1年生まで続いてきた「東西潤徳小学校コラボレーション」も一段落で、今年度はおしまい・・・

ではなく、まだ、何かが起きます。お楽しみに・・・【校長】

「ユニセフ募金」開始

2/21(火)の全校朝会で、代表委員の児童が予告していたとおり、今朝、ユニセフ募金活動が行われました。

東西の昇降口に代表委員の児童が募金箱を持って立ち、定番の「ユニセフ募金、お願いしま〜す」と声をかけます。

募金を持ってきた子は、「お願いします」などと言って、箱の中にお金を入れていました。

私も、少しばかりですが、募金に協力です。

(ユニセフ募金の支援例は、こちら)

ユニセフ募金活動は、明朝も行われます。

皆様のご協力を、よろしくお願いいたします。【校長】

浅川で野鳥観察

今年度も「浅川潤徳水辺の楽校推進協議会」の皆様には、特に5年生の米作りの活動などを中心に、様々な体験活動の場を提供してくださっています。

しかし、コロナ禍の影響は避けられず、米作り以外の企画については、中止、縮小などの措置をとらざるを得ない残念な状況が続いてきました。

しかしながら、コロナ禍に対する社会の雰囲気が変化してきたこと、実際に感染者数が減少していること、屋外でソーシャルディスタンスがとりやすいことなどから、推進協議会のメンバーで検討し、本日、浅川にて野鳥観察の会を実施しました。

ふれあい橋下のテラスで学校から持参した双眼鏡を配り、観察準備OKです。

高倍率のスコープを使ってみると、遠くの鳥も、目の前にいるようにはっきり見えます。

絵本を使って、わかりやすい解説も入れていただきます。

「ハシブトガラス」と「ハシボソガラス」の違いや見分け方なども教えていただきました。

自然観察指導員の方にもおいでいただき、鳥の種類を教えていただきます。

資料を見ながら、今日、観察できた鳥を確認します。

ヒドリガモ、カイツブリ、カワウ、ダイサギ、オオバン、イカルチドリ、カワラヒワ・・・

全部で16種類の鳥を観察することができました。

本校の学区域の特色である豊かな自然にたくさん触れることができ、とても癒される時間となりました。

推進協議会及び関係の皆様のご協力に感謝申し上げます。【校長】

中学校進学に向けて・・・

6年生の教室に掲示してある児童手作りの「卒業日めくりカレンダー」が残りの登校日を表す「あと19日」を示しています。

いよいよ、大詰めの6年生。

今日の6時間目には、多くの児童が進学する三沢中学校の5名の先生方が来校し、子供たちが授業を受けている様子を参観しました。(三沢中の石川校長先生も、途中、顔を出してくださいました。)

今日の6年生の6時間目の授業は、家庭科、体育(外)、外国語、体育(中)だったのですが、今回いらっしゃった三沢中の先生方の中には、家庭科、体育、英語の先生がおり、小学校と中学校の接続という面で、とてもよい機会となりました。

授業終了後は、本校の6年生担任と三沢中の先生方とで情報交換を行い、円滑に中学校へ進学できるよう引継ぎをしました。

楽しい中学校生活に結び付くよう、三沢中だけでなく、児童一人一人の様子を進学先につなげていきたいと考えています。【校長】

クラブ発表会4

今朝は、クラブ発表会の4回目が行われました。

司会は5年生代表委員。しっかりと大役をこなしています。

最初は、フリスビークラブです。

主な活動である「アルティメットフリスビー」の説明がありました。

敵、味方に分かれて1枚のディスクをパスしながら運び、エンドゾーンを目指す競技とのことです。

パスだけで行う、アメリカンフットボールのイメージでしょうか。

2番目は、ダンスクラブです。

体育館のステージ上で踊った動画が紹介されました。

校長は全くついていけませんでしたが、韓流グループの曲?で「ナウい」ダンスをしていました。

3番目は、卓球クラブです。

昨年の東京五輪で優勝した水谷選手、伊藤選手の混合ダブルスのクイズが出されました。

卓球強豪国の日本。卓球クラブも盛り上がったようです。

最後は、オリパラ競技クラブです。

オリパラに関する競技(ハンドボール、(風船)バレーボール、ボッチャなど)に親しむ活動を行ってきたことが紹介されました。

クラブ発表会は今回で終了となります。

6年生のクラブリーダーたちが、緊張しながらも趣向を凝らした発表をしていたのが印象的でした。【校長】

今年度最後の校内研究会です

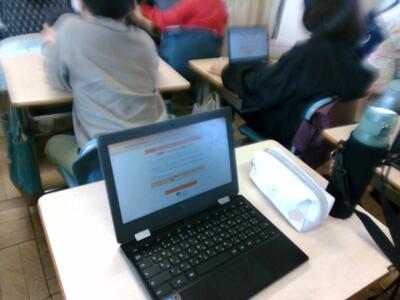

今年度最後の研究全体会がありました。今年の研究テーマは「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~です。

初めに、校長から今年度の研究を振り返っての話がありました。

「校内研究は、いかに学んできたことを日常に生かしていくかが大切です。先日の道徳地区公開講座でも、Chromebookを授業に活用しているクラスが多く見られました。また、本日にいたっては、1年生が保育園との交流でChromebookを大いに活用していて、学校生活の様子を動画で子供たち自身が紹介していました。低学年からICTをこれだけ活用していることから、今年度の研究の成果を感じられました。

来年度は、熊本との交流授業など、より「時空を超えた」ICTの利活用が進むことを願っています」

副校長からは、教員に必要な資質・能力について話がありました。

「これからの時代の教員が身に付けるべき資質・能力に、特別支援教育や、今年度研究をしている『ICTの活用能力』が挙げられます。今後も、より質を高めていく良い研究になっていくことを願っています。」

全体会後は、ICT支援員の方を講師にお招きしてのワンポイントOJTがありました。そのなかで、「潤徳小は、いつ来てもどこでも使っている」そうです。研究推進委員会としてとても誇らしく思いました。

OJTでは、Chromebookの活用事例をたくさん紹介していただきました。Meetでの授業、スプレッドシートを活用した面積の学習、跳び箱で自分の動きをスローで再生する、Scratchを用いたリズム学習など、「こんな使い方もあるのか」とたくさんの学びがありました。

また、成績処理や校務など、仕事をする際の時短技もいくつか紹介していただきました。子供たちと関わる時間、よりよい授業を作っていく時間を捻出していくためにも、ICTは欠かせません。

今年1年間の研究を通して、潤徳小の子供たちがChromebookを学びに活用することがぐっと増えてきたのをひしひしと感じています。はじめのうちは教員も手探りで「とりあえず使ってみよう」という感じでしたが、今では「ここで使うと、より学びが深まる」「ここで使うと、より対話が広がる」「ここで使うと、より効率よくできる」など、質を高めていく段階にまでなってきました。

また、授業の中だけでなく、委員会やクラブ活動など、子供たちが「これ、スライドを使ってみんなに説明したいんですけど見てもらえますか」と提案することも増えてきました。子供たちがChromebookを一つの道具として、主体的に活用している姿を見て、頼もしく感じています。

これからの時代を担っていく子供たちが、生活に不可欠になっていくであろう新しい技術に飲まれることなく、主体的に自分たちの思いを実現していけるよう育っていくことを願いつつ、今年度の研究推進委員会からの報告を終わります。

【研究推進委員会より】

保育園・潤徳小交流会2

昨日に続き、1年生と近隣保育園の年長児との交流が行われました。

今日は、1年4組の児童が交流担当です。

今回は、「あらい保育園」の年長児17人と先生方が来てくれました。

1年生の説明を静かに聞く年長児たち。みんなよい子です。

学校紹介を行うブースに案内します。

同じ教室内ですが、迷子にならないよう、自然に手をつないで誘導です。

持ち時間5分で、テーマごとのブースで説明を行い、ローテーションする方法です。

給食の説明を食い入るように見つめる園児たち。

本校の給食はおいしいですよ。

「先生」を紹介するブースがありました。

タブレットには、私の写真が写っています。

1年生A「こちらは、こうちょう先生です。とてもやさしいです。すきなものは、きゅうしょくです。」

よく分かっています。花マルです。

交流の最後は、感想発表です。

1年生A「年長さんが、しずかにきいてくれたからうれしかったです。」

年長児A「学校が、とても楽しみになりました。」

1年生B「年長さんの しせいがとてもりっぱでした。」

年長児B「お話がとてもわかりやすかったです。」

互いのよいところをたくさん発表し合うことができました。

昇降口で、校長も手を振りながら見送りました。

年長児C「また、入学式でね。」

楽しみにしています。【校長】

クラブ発表会3

今朝は、3回目のクラブ発表会が行われました。

今回も、中継会場は6年4組で、5年生の代表委員が司会をします。

最初は、昔遊びクラブです。

学校にあるけん玉、お手玉などで遊ぶクラブです。

和気あいあいと活動する様子が紹介されました。

続いて、陸上クラブです。

クイズでは、50m走や100m走での世界記録が出題されました。

100m走の世界記録は、ウサイン・ボルト選手の9.58秒。

2009年に出された記録ですが、その後破られていないので、その偉大さが分かります。

最後は、ラケットベースボールクラブです。

20人の部員が、試合を中心に活動しているところが紹介されました。

発表の様子を真剣に見ている5年生たち。

来年度になったら、自分たちが下級生を引っ張っていかないといけません。

クラブ発表会の4回目は、明後日、2/24の予定です。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)