文字

背景

行間

日誌

【潤クリ】潤徳フェスティバル×クリスマス②

今日は、冬にもかかわらず、風も穏やかで、日差しの温もりを感じる外遊びには絶好の日です。

しかし・・・中休みの校庭には誰一人見当たりません。

それもそのはず、「潤クリ」の2日目が体育館で行われるので、全校児童が集まっているのです。

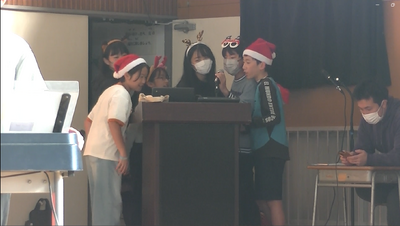

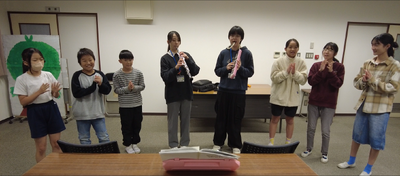

今日も盛り上げ役の児童会本部役員会の「潤クリ」担当の子供たちが進行します。

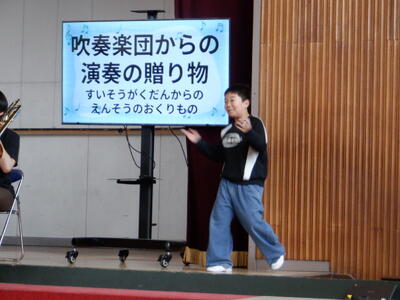

今日のトップバッターは、音楽クラブの演奏です。

全員クリスマスモードで、サングラスをかけている子もいますが・・・

「サングラスをかけたままで楽器が演奏できるのかな・・・?」という気にもなりますが、心を一つにして、「♪青のすみか」をちゃんと演奏することができました。

2番目は、3年生によるピアノ独奏です。

曲名は、鬼滅の刃の「猗窩座(あかざ)の過去」。

映画などを見ている子たちが多いのか、大きな手拍子が送られます。

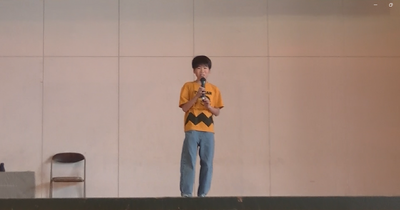

3番目は5年生による独唱(というか、カラオケ)、YOASOBIの「Watch me!」です。

数百人の観客を前にして一人で歌うのですから、その度胸は尊敬に値します。

4番目は、5年生3人組によるキャッチボールの披露です。

緊張で、ちょっと「ポロリ」もありましたが、そこはご愛嬌。

5番目は少林寺の技披露です。気合の声が体育館内にこだまします。

6番目は5年生有志による「横揺れダンス」です。

奇抜な被り物に会場がどよめきます。

7番目は5年生2人組による、こまの技の披露です。

1つはこまの手乗り、もう1つはペアの相手の持っているけん玉の「中皿」に乗せるという高難度の技に挑戦です。

大声援を受けましたが、惜しくも「中皿」は失敗。リベンジを誓っていました。

8番目は4年生による「ジャイアンの歌」の独唱。

よく見ると、着ているシャツもジャイアン柄・・・

気合の入った熱唱です。

9番目は5年生による「ロンダート(側方倒立回転跳び1/4ひねり後向き)」の大技の披露です。

見事成功で、大きな拍手を浴びました。

最後は、5-2有志によるダンスメドレーです。

女子パート、男子パート、全員パートで踊り分け、大きな声援を受けていました。

2日目も内容充実でした。

3日目は、明後日の金曜日になります。

本日お越しいただいた潤徳ファンの皆様もありがとうございました。【校長】

【潤八】八小のみなさん、お手紙ありがとう!

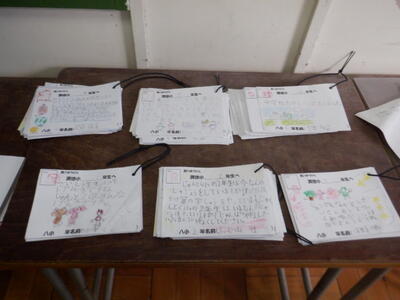

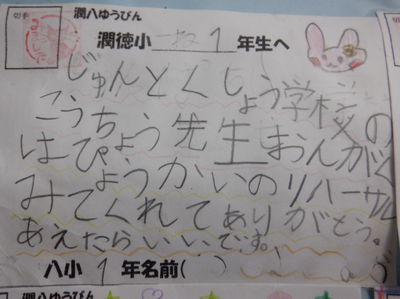

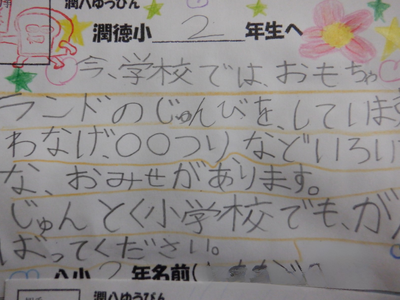

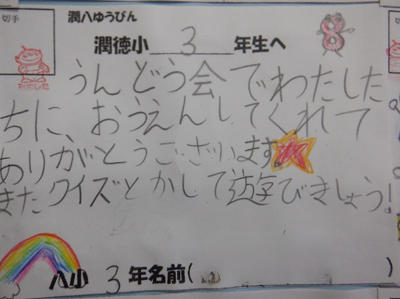

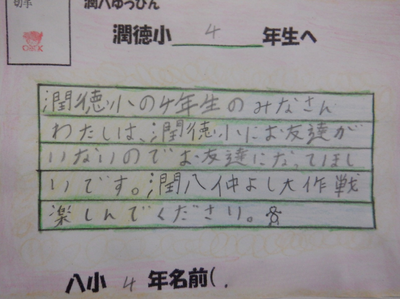

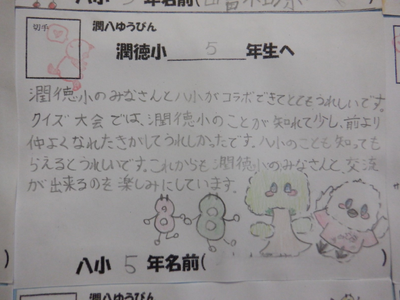

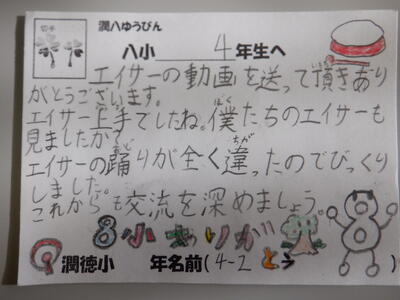

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱の1つ、「潤八なかよし大作戦」で取り組んでいる「潤八ゆうびん」(詳しくは、こちら)ですが、「配達員」であるステップ教室の教員から八小のポストに投函されたお手紙が届けられました。

昨晩、いただいたお手紙を校内に掲示し、掲示しきれない分は学年ごとにまとめて、自由に閲覧できるようにしました。

心温まるお手紙をたくさんいただきました。

八小のみなさん、本当にありがとう!

中には、「本家」並みのウリーやサクラモチを描いてくれた八小の子も!

本校にスカウトしたいくらいです。(笑)

今朝、登校した子たちが、目ざとく掲示が変わっていることに気付きます。

「あ、八小からのお手紙が来てる!」

じっくり眺めています。

再度、八小へのお手紙を投函している子もいます。

「文通」を通じて、息の長い交流につながってほしいと思います。【校長】

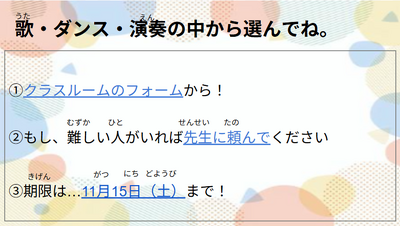

【潤クリ】潤徳フェスティバル×クリスマス①

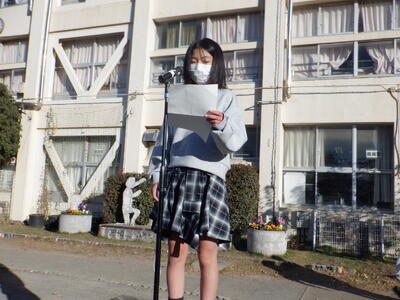

学校は、放送委員からの朝の放送で始まります。

しかし、今朝は、放送委員に加え、児童会本部役員の「潤クリ」担当の子供たちからの告知も加わります。

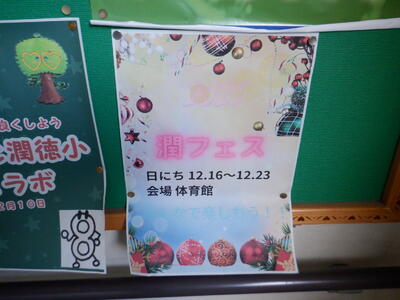

今日から23日(火)まで、本校は「特別な1週間」を迎えます。

2学期末を飾る一大イベント「潤徳フェスティバル×クリスマス」が開催されるからです。

児童会本部役員たち「体育館で待ってるよ~!」

担当児童も本番前からハイテンションです。

既に校内の各所には、児童会本部役員「潤クリ」担当児童作成のポスターが掲示されています。

会場の体育館の出入り口は、イラストクラブの子供たちの全面協力で華やかに飾られています。

そして、栄光のステージの上には児童会本部役員「潤クリ」担当児童による横断幕が掲げられました。

こうして、「フェス」の準備は整いました!

ひと足早く、「潤クリ」の動画発表の子たちのパフォーマンス動画は、昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」で流し始めています。

教室移動の際などに足を止めて動画に見入る子供たちです。

中休みになると、次々に会場の体育館に子供たちがなだれ込んでいきます。

児童会本部役員「潤クリ」担当児童の司会により、「潤クリ」、スタートです。

司会「みなさ~ん、盛り上がっていきましょう~!」

全校児童「オーッ!」

司会自らペンライトを持参し、被り物を身に付けてテンションを上げています。

会場には、全校児童、教職員、多くの潤徳ファンの方々が集結しています。

トップバッターは、ダンスクラブのメドレーダンスです。

ダンスクラブから「みなさん、一緒に踊りましょう~!」の声が掛かります。

というわけで、しょっぱなから、会場内は踊り出す子が続出。

クラブ?ディスコ?状態となります。

「推し」のボードも出ます。

様々な場所でペンライトも振られます。

2番目は3年生によるピアノ披露です。

ダンスの後に、美しい音色が体育館に響きます。

このバリエーションの広さが「潤クリ」の特徴です。

今回から、両サイドにスポットライトを配置し、照明でも盛り上げます。

さらに、ミラーボールも!

3番目は、2年生2人組による「三原色」のダンスです。

4番目は、4年生の空手の「型」の披露です。

会場から「かっこいい!」の声が掛かります。

5番目は、5年生4人組の「ラブレター」のダンスです。色とりどりのスカーフが揺れてきれいです。

6番目は、1-3有志による「ケセラセラ」のダンスです。

一生懸命踊る1年生たちに対して、「かわいい~!」の声があちらこちらから上がります。

7番目は、6年生による「ナルトダンス」です。奇抜な格好と踊りに会場は大いに盛り上がりました。

たまたま学校を訪問されていた日野市教育委員会の方々も、子供たちの盛り上がりに驚愕の表情です。

8番目は、6年生2人組による「あたりまえ体操」です。

ちょっと懐かしい「あたりまえ体操」ですが、あらためて、シュールな振り付けや歌詞に会場内は爆笑の渦。

昼休みや放課後になっても「あたりまえ体操」のメロディーを口ずさんでいる子がいました。(笑)

9番目は、6年生4人組によるダンスです。

最初はステージで踊っていましたが、最後はフロアに降りてきて、観客にアピール!

今日のトリの役をしっかりこなしました。

そして、昼休みは、明日2日目のリハーサルが行われました。

「潤クリ」漬けの日々は1週間続きます。【校長】

【潤クリ】2学期末を締めくくる「『潤クリ』ウィーク」スタート!

本校最大の非公式イベント、「潤徳フェスティバル×クリスマス」(略称:潤クリ)がいよいよ明日から始まります。

今日の昼休み、明日の初日の出場者を対象にしたリハーサルが行われました。

児童会本部役員も集まり、本番どおりに進行します。

次々にパフォーマンスを行う出場者たち。

当日、出場者たちは、このような眺めの中、パフォーマンスを行います。

もちろん、本番は1000人規模の観客に見守られることになります。

しかし、10秒も立たないうちに司会である児童会本部役員の「潤クリ」担当児童から「ありがとうございました!」の声が掛かります。

今日は、出演順、出入りの仕方、流す曲目などを確認するのが目的なのです。

ステージ等の感触を確かめたかったでしょうから、出場者には困惑の表情が浮かびます。

でも、この「一発勝負感」が「潤クリ」独特の緊張感を醸成することにつながっています。

最後に「潤クリ」担当リーダーから「喝」が入り、出場者の気合も入ります。

明後日以降の出場者は、その前日に今回のようなリハーサルを行っていくことになります。

中には段取りがうまくいかず、リハーサル終了後、担当教員と話し込む発表グループも。

泣いても笑っても明日が本番です。

日本全国の学校がこの時期は粛々と2学期のまとめを行っている中、本校だけは「フェス」状態でスーパーハイテンションな学期末を迎えます。

潤徳ファンの皆様も、ぜひ、ご一緒に「フェス」しましょう!

なお、保護者の方を対象に「潤クリ」の動画発表を行う個人・グループの配信を今日の夕方から行う予定です。

動画発表もステージ発表に負けず劣らず、充実したラインナップです。

キーワードは「感動と爆笑」。

お楽しみに!【校長】

【潤クリ】開催迫る!「『潤クリ』決起集会」!

今年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱の1つ、「潤徳フェスティバル×クリスマス」(略称:潤クリ)の開催がいよいよ来週に迫りました。

今朝は、「ドッキリ宝探し集会」で、校内に人があふれ返ったばかりだというのに、中休みになると、再び、多くの子が体育館に殺到していきます。

「潤クリ決起集会」として、「潤クリ」のステージ発表を行う児童全員対象の最終説明会が行われたのです。

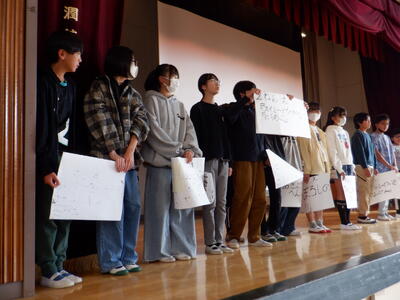

ご覧ください、この人数。

厳しいオーディションをくぐり抜けたステージ発表の出場者たちです。

今回は、40組以上の個人、グループがステージ発表を行います。

さらに、動画発表の個人、グループも20組以上あります。

全校児童の過半数以上が「潤クリ」の出場者という、考えられないほどの盛り上がりを見せています。

集会の進行は、児童会本部役員会の「潤クリ」担当児童たちです。

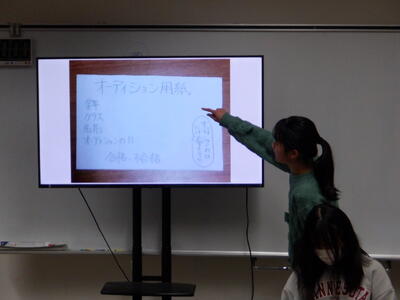

すでに、自分(たち)の発表日、発表順は告知されていますが、改めて、一覧表で確認をします。

当日の細かい流れについて担当教員の説明を聞く出場者たち。

体育館内はシーンとしています。

それだけ、出場者たちは真剣なのです。

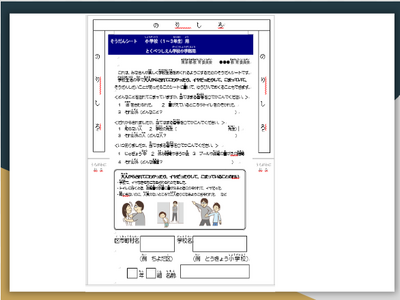

「潤クリ」は、「のど自慢大会」と同様のシステムです。

個人や小グループの持ち時間は1分半、学級やクラブ単位の規模の大きなグループの持ち時間は4分間となっています。

進行の都合上、時間になると司会から「ありがとうございました!」の声が掛かります。

その時点で終了となり、次の発表者と交代になります。

短い時間に最高のパフォーマンスをすることが求められるのです。

児童会本部役員「潤クリ」リーダー「『潤クリ』、頑張るぞ~!」

出場者全員「オーッ!」

拳を突き上げる出場者たち。

出場する個人、グループは意気込みを書いた紙を担当児童に提出しており、今後、全校向けに掲示される予定です。

決起集会終了後も一覧表を前に相談を続ける出場者たち。

最後の追い込み練習の気持ちを高めているようです。

連日の過酷なオーディションをくぐり抜けてきた出場者たち。

そして、そのオーディションの全てに参加し、合否判定を行ってきた児童会本部役員の「潤クリ」担当児童たち。

休み時間に行われる「潤クリ」は教育課程に位置付かない「非公式行事」ですが、本校児童にとっては、運動会や展覧会などの「公式行事」に匹敵する重要なイベントです。

最終準備が着々と進められます。

それにしても、今週は、一昨日が八小との合同集会、昨日が縄跳び集会、今日がドッキリ集会と「潤クリ」決起集会・・・。

2学期も終盤になっているのに、イベント連続となっている学校は本校だけでは?

凄まじい子供たちのパワーを感じます。

2学期最後の、そして最大イベントである「潤クリ」。

外部公開イベントですので、潤徳ファンの皆様、必見です!

開催日時:12/16(火)、17(水)、19(金)、22(月)、23(火) 10:10~10:35

場所:本校体育館

潤徳小の新たな歴史が生まれる現場をぜひご覧ください!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「ドッキリ」は忘れた頃にやって来る!

今朝の8時。

誰もいない校舎内に集会委員会の子供たちが集まっています。

そうです。今朝は、極秘に進行していた「ドッキリ集会」が実行されるため、その準備のために集会委員たちは早めに登校しているのです。

「ドッキリ集会」とは、年間計画でオープンになっている「公式」の児童集会と違い、集会委員たちが独自に計画し、突然実施される「ゲリラ的」な集会です。

今回は、子供たちが大好きな「ドッキリ宝探し」です。

他の児童が校内に入れないうちに「宝」となる半分に折った折り紙を隠していきます。

ふと見ると、誰でも分かる場所にも折り紙が貼ってあります。

全然隠されていないように見えますが、1年生など、初めて「宝探し集会」に取り組む子たちもいるので、初心者コースも設けてあるのです。

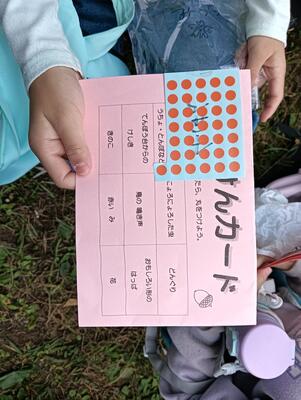

実は、折り紙を開くと中には○の数が書いてあり、その数がポイントになります。

当然ながら、○の多い宝ほど見付けにくい場所に隠してあります。

未確認ですが、どうやら10ポイントのレアな宝もあるのだとか・・・。

次々と宝を仕込んでいく集会委員たち。

実は、一番自分たちが楽しんでいるという噂もあります。(笑)

8:10のチャイムが鳴り、集会委員以外の子供たちが校内に入ってきます。

目ざとく校内の変化に気付く3年生たち。

3年生A「校長先生、もう分かっちゃった!『アレ』の集会でしょ?」

さすが、学校のイベントのシステムをよく理解しています。

偉いのは、気付いていても宝を事前に取らないでいること。

「イベントを楽しむ」という精神は本当によく本校の子供たちに浸透しており、感心します。

「ドッキリ宝探し」の経験がない1年生たち。

黒板を見ると、「8:25までにすわっていると、いいこと!があるかも・・・」と書かれています。

”いつもと違い”、朝の支度を終え、おとなしく座っている1年生たち。

校長「『いいこと』って何だろうねぇ。」

1年生たち「わかんな~い。」

校長「あ、分かった!給食が食べられるのかもしれない!」

1年生A「違うでしょ!給食は4時間目が終わってから!」

叱られてしまいました。

一方、隣の2年生の教室。

座っていることは変わりませんが、反応が1年生と全く違います。

2年生A「校長先生、これからドッキリ集会でしょ?」

2年生B「もう、宝の場所見付けちゃった!」

1年間の本校での生活経験の差はとても大きいのを感じます。

8:25になると放送が入ります。

集会委員A「緊急連絡、緊急連絡!」

「ドッキリ宝探し集会」の説明が行われます。

説明と言っても、「宝探し」と言われた瞬間に体が反応する子供たち。

「スタート」の合図の前に教室を出ていこうとする1年生を体を張って食い止める校長。

しかし、「スタート!」を聞くやいなや、器用に校長の脇をすり抜けていきます。(苦笑)

集会委員B「宝を探しているときに走ったクラスは0点です!歩いて探しましょう。」

大事なルール、聞いていたかなぁ・・・。

初心者コースの「1ポイント」の宝は一瞬ではがされます。

高額な宝を求めて校内をさまよう子供たち。

捜索場所はすぐに体育館や校庭に広がっていきます。

宝を求めてひたすら校庭を走り回る子供たち。

あれ?これって、「宝探し集会」ではなく、「持久走集会」では?(笑)

「大捜索戦」を勝ち抜き、宝をゲットしていく子供たち。

複数個を手にしている猛者たちもいます。

今回、宝の折り紙は200枚隠されたとのことですが、手にすることができたのはごく一部の児童です。

「校内宝探し」というより、「校内宝くじ」という方がピッタリかもしれませんね。(笑)

捜索時間の5分間が過ぎ、集会委員から「宝探し」の終了が宣言されました。

ちなみに、なぜ、集会委員たちが赤のビブスを着ているかというと、「走っている児童がいないか」をチェックする審判役だからです。

しかし、実際は、多くの子が走る結果に・・・

校長「みんな走ってたから、全クラス0点で引き分けだね。」

苦笑いする集会委員たち。

正直、多くの子供たちの目は血走っていました・・・。

「宝」という魅力的な言葉は人間の狩猟本能を目覚めさせるようです。(苦笑)

そして、給食の時間に、昨日の縄跳び集会と今日の「ドッキリ宝探し集会」の結果発表が行われました。

宝探しの1位は、何と驚異の37ポイントでぶっちぎりの3-2でした。

今日一番のラッキークラスということになります。

そして、縄跳び集会では、低学年の部(1~3年生)の1位が3-4(135回)

高学年の部(4~6年生)の1位は6-4(248回)でした。

ガッツポーズで喜ぶ各学級です。

黙食じゃなくて、すみません。。。【校長】

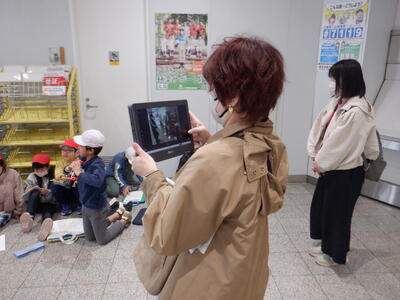

【潤ファミ】地域の皆様に感謝!

これまで、生活科で「町たんけん」の学習に取り組んできた2年生たち。

「潤ファミ先生」の皆様にご協力いただき、「町たんけん開始の挨拶」(詳しくは、こちら)、「町たんけん本番(インタビュー)」(詳しくは、こちら)と過去2回にわたって校外に出て活動してきましたが、今回は学習のまとめとして、お世話になった地域の施設等の皆様にお礼の挨拶に出かけることになりました。

今回の活動も「潤ファミ企画」とさせていただきましたが、本当にたくさんの潤徳ファンの皆様にお集まりいただきました。

心より感謝申し上げます。

企画内容は、施設等への移動の際の安全管理と、活動の見守りです。

保護者の方の場合は、我が子が集団行動がきちんとできるか、施設等の方にちゃんと挨拶できるか間近で確認できる「役得」付きです。

最初に全員で「潤ファミ先生」の方々に「よろしくお願いします!」と挨拶をしてから、各方面ごとに分かれて出発します。

列をはみ出しそうになる子供たちに注意を払いながら、「潤ファミ先生」の方々もそれぞれのグループの引率補助をします。

学校のすぐそばにある「堀部建材店」からお礼の挨拶回りがスタートです。

いつものパターンだと、校長が自転車で各方面の様子を取材に行くのですが、子供たちを追い切れずに迷子寸前になることも多いので、今回は、高幡不動方面に行く子供たちのグループに一緒についていきました。

京王線高幡不動駅、高幡不動駅前交番に担当の児童が向かいます。

正式に敬礼をしてお礼の気持ちを表します。(笑)

「高幡まんじゅう」は、前回お伺いした工場ではなく、駅前の店舗の方でお礼です。

高幡不動尊前の交差点は交通量が多いので、信号が青に変わったら1回で渡れるよう、「潤ファミ先生」方が協力して子供たちに声を掛けてくださっています。

無事に境内に入りました。

高幡不動尊担当の子供たちが寺務局で挨拶をします。

それぞれのグループは、事前に作成したお礼の手紙もお渡ししています。

「潤ファミ先生」の皆様のおかげで事故なく活動を終えることができました。

グループごとに付き添ってくださった「潤ファミ先生」の方々にお礼の挨拶です。

各施設等の皆様には温かく子供たちを受け入れていただき、本当にありがとうございました。

コミュニティ・スクールとして、今後も地域とのつながりを大切にしていきたいと思います。【校長】

練習の成果はいかに?

今朝は、全校児童が校庭に集まりました。

先週行われた「縄跳び集会」の2回目が行われるためです。

各学級ごとに毎日練習してきて、この本番で、前回の集会よりどれだけ跳んだ回数を増やせるかがポイントになります。

まずは、低学年(1~3年生)の計測です。

前回より、明らかに縄を回すスピードが速くなっている学級が多く見られます。

かなり練習を積んできたのでしょう。

前回に引き続き、インターンシップ生も回し手で頑張っています。

続いて、高学年(4~6年生)の計測です。

各学級、長縄のノウハウは熟知してきており、ほとんど差があるようには見えません。

流れるように跳んでいきます。

そんな高学年の様子を見て、1年生たちも「頑張れ~!」と応援しています。

計測の結果を担任たちが本部に報告していきます。

4年生A「僕たち、前より80回以上増えたよ!」

練習の成果が実感できるのはとてもよいことです。【校長】

【潤八】「潤八ゆうびん」開始!

「潤八なかよし大作戦」の3つのイベント、両校ムービーの交換と今朝の合同児童集会についてはお知らせしましたが、もう1つのイベントも進行しつつあります。

先週の木曜日、「縄跳び集会」が行われた日(詳しくは、こちら)、実は、体育委員からの説明の前に、児童会本部役員会の潤八担当の児童から「潤八ゆうびん」の告知があったのです。

八小では、もともと、校内で学年・学級を越えて手紙のやり取りを行う「八小ゆうびん」に取り組んでいます。(詳しくは、こちら)

「潤八なかよし大作戦」の検討を行う中で、八小の代表委員会から「八小ゆうびん」を拡大し、「潤八ゆうびん」にして両校の「文通」ができないかという提案があり、本校も二つ返事でOKしたのです。

専用ポストは放送室の前に設置しましたが、子供たちは、こうしたグッズが大好き。

休み時間になると手紙を投函していきます。

ただし、何でも自由に書いていいわけではありません。

やはり、交流相手の学校に失礼があってはいけません。

そこで、両校とも切手を貼る場所に担任のスタンプ等が押されないと投函できない約束になっています。

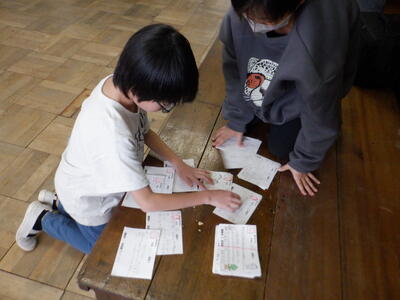

投函された手紙は、児童会本部役員の潤八担当の児童が仕分けをします。

まさに「潤徳郵便局」です。

では、書いた手紙を誰が八小に届けるのか?

本校の特別支援教室の「ステップ教室」には、拠点校である八小の教員が本校に来て巡回指導を行います。

そこで、「配達員」として、本校の手紙を八小に届け、逆に八小からの手紙を本校に持ってきてもらいます。

本日、ここまで本校の児童が書いた手紙がステップ教室の教員に渡されました。

近日中に八小からの手紙も届くはずです。

配達日は、今日を入れて、今学期2回設定されています。

八小の子たちは本校のことをどう思っているのでしょうか。手紙が気になります。【校長】

【潤八】初の潤徳×八小合同児童集会!

昨日の臨時児童集会で告知があったとおり、今朝は、本校と八小の児童会本部役員会、代表委員会、集会委員会による初めての合同児童集会が行われました。

両校の全校児童がそれぞれの体育館に集まりました。

オンラインですが、参加者が1200名を超える大規模集会ということになります。

まずは、本校の児童会本部役員会、八小の代表委員会の代表児童からの挨拶です。

今回の集会のメインは、それぞれの学校クイズの出題です。

本校からは、○×クイズが3問出されました。

Q1「写真の場所は、『潤徳の丘』である。○か×か。」

Q2「潤徳小のキャラクターは、『ウリー』と『サクラモチ』である。○か×か。」

Q3「この写真の人は、潤徳小の校長先生である。○か×か。」

本校の児童にとっては、当然ながら基本問題ですが、八小の子たちは正解できたでしょうか。

とにかく、イベント好きな本校の子供たち。

自分の学校の基本問題であっても正解すると「イェー!」と大喜びです。

続いて、八小からも3問の問題が出されます。ただし、三択なので、本校より難易度がちょっと高めです。

Q1「日野第八小学校は何歳でしょうか?」→56歳

Q2「全校児童の人数は何人でしょうか?」→587人

Q3「オリジナルキャラクターの名前は何でしょうか?」→ハッピーはちはち

実は、これらの問題、昨日視聴した八小の紹介ムービーの中に全部答えが出ていたのです。

ですから、集中してムービーを見ていた子にとっては、簡単な問題だったはずです。

集会の最後は、本校の児童会本部役員会の潤八リーダーからの終わりの言葉です。

児童会本部役員会潤八リーダー「これからも『潤八なかよし大作戦』は続けていきます。みなさん、楽しみましょう!」

大きな拍手が送られました。(八小の様子は、こちら)

ということで、大きなトラブルもなく盛況のうちに終わった初の大規模コラボ集会でしたが、実は、当日を迎えるまでには相当な困難がありました。

これまでに、事前リハーサルを何回も行っているのですが、ことごとくうまくいっていなかったのです。

オンラインの場合、PC同士を接続するだけならそれほど難しくありません。

しかし、今回のように、両校の全校児童が体育館に集まる形式だと、自校の児童にはマイクで説明を行いつつ、相手校にはその音を届けなければなりません。

これがとても難しいのです。

内容が専門的になるので省略しますが、相手校の音が聞こえなかったり、ハウリングしたりするなどのトラブルが続出し、細かい調整を繰り返すことになりました。

PCも、説明者撮影用、プレゼンデータ表示用、体育館の児童撮影用などの複数台をコントロールしなければなりません。八小も同様の準備が必要です。

そのため、両校の担当教員同士は、今日の集会実施中もずっと電話をつなぎっぱなしで、互いの学校の音声や画面の状況を確認していました。

難易度の高い集会でしたが、無事やり終えた担当児童たちは意気軒昂です。

今日の集会はゴールではなく、スタートです。

八小と連携して、様々な取組がこれからも企画されることでしょう。【校長】

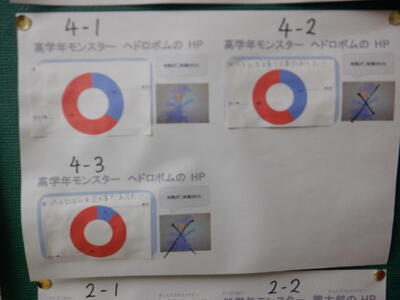

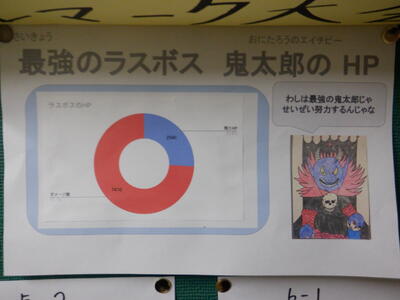

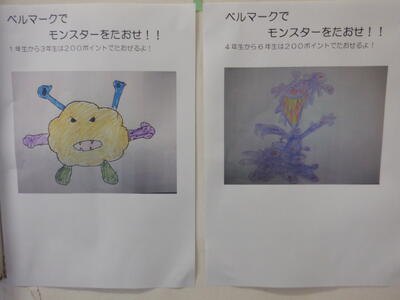

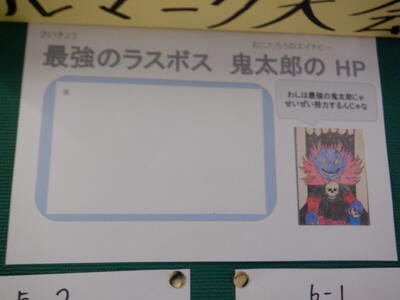

【子供たちがつくる学校プロジェクト】鬼太郎(おにたろう)強し!

潤徳小に突如現れた凶暴なモンスターを退治するため、ベルマークの回収を呼びかけたエコ委員会の子供たち。(詳しくは、こちら)

先週の金曜日までが設定された回収期間でした。

昨日、委員会活動があり、エコ委員会の子供たちがベルマークの集計を行いました。

地道で細かい作業ですが、各クラスの集計結果をまとめていきます。

その結果が、今日の給食時間中に放送で発表されました。

エコ委員会児童A「低学年の部は、1位 3-1 1788ポイント 2位 2-3 938ポイント 3位 2-2 429ポイントです。」

エコ委員会児童B「高学年の部は、1位 4-3 1378ポイント 2位 6-4 1096ポイント 3位 6-3 822ポイントです。」

こうして、低学年(1~3年生)モンスターの「菌太郎(きんたろう)」、高学年(4~6年生)モンスターの「ヘドロボム」はかなり退治することができました。

エコ委員会児童C「ですが、ラスポスの『鬼太郎(おにたろう)』のHPはまだ残っていて、まだ倒せていません。みなさんのご協力をお願いします。」

今回の取組の誤算は、回収期間中に学年・学級閉鎖が連発したこと。

そのため、ラスボスを倒すまで回収期間を延長することになったのです。

集計結果が反映された最新情報が掲示板に貼り出されました。

それぞれのモンスターのHPに対し、倒すためのベルマークがどれだけ集まったかグラフ化されています。

これは、エコ委員会の児童が各学級のベルマークの点数をスプレッドシートに記入し、グラフ化した力作です。

「デジこれ」は、こうした日常の取組にも成果を表しています。

このグラフにより、ラスボスの「鬼太郎(おにたろう)」のHPは10,000ポイントであり、与えたダメージ数(学校全体の回収ポイント)は74.1%であることが分かりました。

つまり、まだ2,590ポイントが足りないのです。

ラスボスが暴れ回る状況が続いている潤徳小。

このままでは、安心して冬休みを迎えることができません!

潤徳ファンの皆様のご協力を引き続きよろしくお願いいたします。【校長】

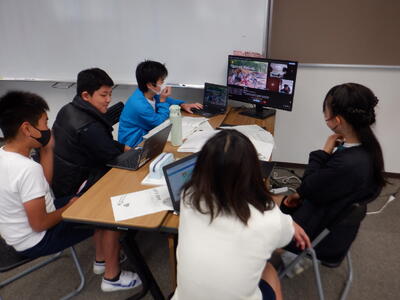

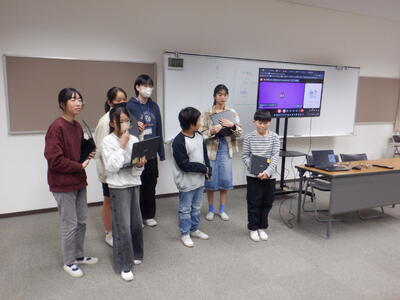

【潤八】【デジこれ】八小と一緒に絶滅危惧種について考えよう!

本校と八小による「潤八なかよし大作戦」に関する3つのイベントが進みつつあることは前記事でお伝えしましたが、八小とのコラボはイベントだけではありません。

学校生活で最も重要な授業においても両校で協力し、学習効果を高める取組が進められています。

6年生は、外国語で「Save the animals」の学習に取り組んでいます。

世界が抱える諸問題やそれによって生息数を減らしている生き物の現状を調べ、そのことについての意見を英語でやりとりすることが学習の目標です。

通常であれば、学級内や学年内の意見交換を行うところですが、グローバルな問題を扱うわけですから、意見交換の範囲を広げた方が効果がありそうです。

そこで、「潤八なかよし大作戦」を進めている八小と本校の6年生同士で、合同の発表会を行うことになりました。

本校の6年生は自分の関心のある絶滅危惧種について調べ、生態や生息数減少の要因などについて「Canva」を使い、プレゼンテーションを作成しています。

6年生たちは、自作のプレゼン資料を使い、英語で八小の子たちに伝えていきます。

一生懸命調べても相手に伝わらなければ外国語の授業なので意味がありません。

この点が、総合的な学習の時間などで行うプレゼンとは大きく違います。

本校は、「デジタルを活用したこれからの学び」(デジこれ)推進地区実践校です。

その予算で購入した大型モニターの活用をこの授業でも進めています。

これまでも大型モニターの活用を進めていますが(詳しくは、こちら) 、今回は「デュアルスクリーン」の機能を使い、複数の画面をコントロールできるよう、さらに高度な活用方法を取り入れています。

自分の写っている画面、八小の子が聞いている画面、自分のプレゼンの画面をそれぞれ操作できるわけです。

小学生の授業としては大変レベルの高い情報機器の扱いですが、6年生たちは、マニュアルを確認しながら八小と協力してすんなりオンライン環境を整えています。

さすが令和の子たちです。

八小の子たちも、英語のプレゼンを一生懸命頑張って本校の6年生に伝えていました。

最後に両校の代表児童が感想を伝え合って(日本語)、オンライン交流は終了しました。(八小の取組は、こちら)

本校の外国語の授業では、振り返りもChromebookのシートに記入し、共有化しています。

6年生A「今日は八小の人たちとやって、関係が少し縮まった気がしたし、みんなの発表もめっちゃうまくて良かった!またやれたらいいなと思った!」

6年生B「今日は八小の人たちと外国語の発表会みたいなことをして最初はとてつもなく緊張していたけれど、やっていくうちに八小の子が優しく聞いてくれて嬉しかった。だから自信につながってうまく発表できた。この機会を作ってくれた先生に感謝。」

6年生C「八小の人たちと危険な生き物とその生き物を救うための方法を話すことができて、生き物を大切にしようとする意識が高まった。この経験を将来、仕事などにつくときに活かしていきたい。」

今日は、本事業を進めている東京都教育委員会、本市教育委員会の関係者の方々にも授業をご覧いただきました。

東京都教育委員会関係者「他の推進地区の実践校の様子も拝見していますが、これだけCanvaを使いこなし、モニターを活用している学校は初めてで、驚きました。」

「デジこれ」実践校は来年度までの指定になります。

研究を積み重ね、東京都をリードできるような「これからの学び」を提案できるようにしたいと考えています。【校長】

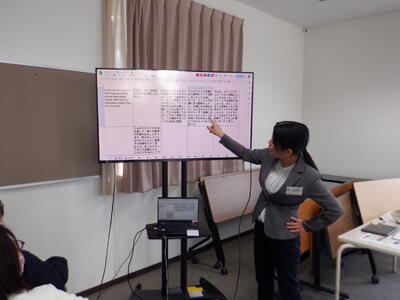

【潤八】八小のことをもっとよく知ろう!

今週は、「潤八ウィーク」です。

今朝も、「潤八」に関する臨時の集会が行われました。

臨時児童集会と言っても、今回担当するのは、児童会本部役員の「潤八なかよし大作戦」担当リーダーの児童のみです。

2学期から「潤八なかよし大作戦」がスタートしてから、本校の児童会本部役員会、八小の代表委員会では、どのように交流を深めていくかを相談し合ってきました。(詳しくは、こちら)

その結果、今月、3つのイベントに両校が取り組むことになりました。

その1つが、「互いの学校のことを紹介するムービーを作って、交換し合おう」というものです。

そこで、今朝の集会では、八小から送られてきたムービー、そして本校の作成したムービーを全校で視聴することにしました。

八小のムービーは、本格的なニュース仕立てになっていました。

キャスターの児童が、各リポーターの児童と中継をつなぎ、八小の特徴的な場所などを紹介する凝った作りです。

八小リポーターからは、ビオトープ、校庭、築山等の様子が紹介されます。

動画を視聴している本校の子供たちも反応します。

1年生A「うわぁ、八小の校庭、広いなぁ!」

たぶん、多くの子たちは八小の校庭や築山で遊んでみたいと思っていることでしょう。

本校での認知度も高い、八小のオリジナルキャラクター「ハッピーはちはち」の紹介もありました。

「ハッピーはちはち」の誕生日、好きな食べ物、好きな人などのプロフィールも明かされます。

八小の船山校長先生も出演されていました。

八小リポーター「潤徳小のみなさんへメッセージをお願いします。」

船山校長先生「潤徳小のみなさんの素晴らしいところは、みんながとても元気がよくて、『あんなことやってみたい、こんなことやってみたい』という気持ちが前に前にと表れているところです。八小のみんなもそれに学んで一生懸命頑張っていきたいと思います。一緒にいい学校をつくりましょう!」

本校のよい点を見付け、誉めていただき、大変ありがたいです。

続いて、本校のムービーの紹介・・・

なのですが、動画を流し始めると、画面と音声の間に大きなタイムラグが発生してしまい、うまく視聴できません。

やり直しても改善しないため、中止となってしまいました。

これまで、集会等で日常的に動画を流しており、本校の教員も慣れているのですが、オンラインではこういうことが起きることがあります。

改善方法を検討し、後日、視聴の機会を設けたいと思います。

児童会本部役員潤八リーダー「明日は、八小との合同集会が予定されています。みんなで楽しみましょう!」

今朝、臨時児童集会を行った理由は、この告知を行うことでもありました。

「潤八なかよし大作戦」の第2のイベント、合同児童集会が明朝、両校の全児童が参加して行われます。

校内の各所には、「潤八コラボ」に関する児童会本部役員の担当児童が作成したポスターが掲示されています。

また、八小ではすでに両校の紹介ムービーは視聴済みとのことです。(詳しくは、こちら①、こちら②)

両校の雰囲気が盛り上がりつつある中で開催される明日の初めての合同児童集会、どうなるか楽しみです。【校長】

全校朝会(12月8日)

今朝は、12月の全校朝会がリモートで行われました。

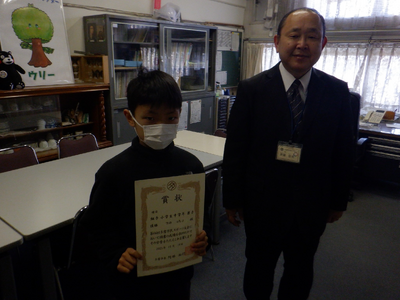

まずは表彰です。

日野市民体育大会で好成績を上げた団体、個人です。

上からサッカーの1年生の部、6年生の部、ロードレース女子、テニスです。

多摩市の体育大会の空手で好成績を上げた児童です。

東京都読書感想文コンクールで本市代表となった児童です。

続けて校長の話です。

12月は「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱が実施されますので、このことを中心に話しました。

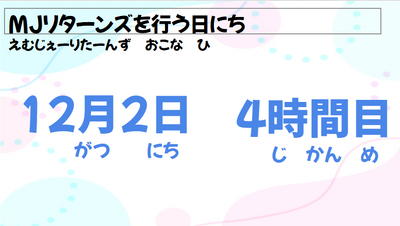

まずは、12/2に実施された「MJリターンズ!」です。

楽団の方々との「ジャンボリミッキー!」の合同合奏に向け、楽器パート、ダンスパート、歌唱パートの子たちがそれぞれ努力してきたため、当日、一緒に楽しむことができたと話しました。

児童会本部役員会の「MJリターンズ!」担当児童は、およそ半年間にわたって準備を進め、直前まで楽団の方々と打合せを行ってきました。こうした頑張りがあったからこそ当日の盛り上がりにつながったので、感謝の気持ちをもつように伝えました。

次は、「潤八なかよし大作戦」です。

先月行われた八小の学習発表会(音楽発表)を参観してきたので、その様子を話しました。

八小の学習発表会(音楽発表)は全校合唱の「ビリーブ」からスタートします。

撮影してきた動画のうち、八小の子たちが「ビリーブ」の1番を合唱しているところを流し、一緒に歌うよう促しました。

本校の6年生が学級閉鎖で参加できなかった市の連合音楽会では、煉瓦ホールで他校の児童と一緒に「ビリーブ」を全員合唱する予定でした。6年生の学級では、八小の動画に合わせ、起立して一緒に歌うところもあったようです。八小との疑似連合音楽会とも言えるかもしれません。

そして、「潤クリ」です。

出場希望者による、緊張のステージ発表オーディションが連日続いていますので、その様子について知らせるとともに、オーディション合格者には、当日に向け、さらに練習を積んで臨むように話しました。

最後は、1学期にも紹介した東京都教育委員会の相談窓口の情報を周知しました。

校長が参観した八小の学習発表会(音楽発表)の動画の全編は、昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」で流しています。

八小の1年生の合奏を興味深そうに眺める本校の1年生たちです。

今週は、「潤八なかよし大作戦」に関する取組が次々と実施される予定です。

両校の絆をより一層深める機会にしたいと思います。【校長】

連音リベンジ音楽会

1週間前の11/28(金)、市の連合音楽会が開催されました。

煉瓦ホールのステージに立ち、張り詰めた緊張感の中、次々と合唱・合奏を披露していく6年生たち。

しかし、その中に本校の6年生たちの姿はありません。

先週の11/27、28はインフルエンザ罹患の児童数の増加から、6年生の2学級で学級閉鎖を行い、連合音楽会への不参加を決めたからです。

学級閉鎖の判断は、校長にとって、とても重いものです。

単純に欠席者数だけで判断するわけではなく、増加率、登校している児童の健康状況などを含め、総合的に検討します。

今回のように、「絶対に変更できない行事」などがあると、小学校生活の思い出に関わりますから、さらに判断が難しくなります。

しかし、感染拡大を防ぐことが学級閉鎖の目的であり、連合音楽会に無理に参加して、他校の児童への感染が広がるおそれがあることも考えていかなければなりません。

学校医の先生とも相談しつつ、悩みに悩んで学級閉鎖及び連合音楽会不参加の決断に至ったわけです。

学校を代表して、本校の6年生のいない連合音楽会に参加してきましたが、想像以上に虚無感がありました。

「この判断でよかったのか。」という思いも率直にあり、罹患していない元気な6年生たちに申し訳ない気持ちにもなりました。

そんな思いをもちながら学校に戻ると、音楽専科や6年生の学年主任の教員が校長に相談をしてきました。

「参加できなかった6年生のために、校内で全校児童参加による音楽会を開催できないか。」

ということです。

この時点で、本校は22学級中8学級が閉鎖状態にありました。

校長として、再度の感染拡大につながりかねない校内音楽会の開催の判断はまたも難しいものになりましたが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫いている本校、これまでの5か月間の練習で「つくり上げてきた」合唱・合奏の機会を設けないことは、6年生たちのモチベーションを大きく下げることになってしまいます。

そこで、感染状況の改善が認められることを条件に「連音リベンジ音楽会」を開催することにしました。

現在も4年生の1学級が閉鎖している状況ですが、学校全体としては、大幅にインフルエンザの罹患による欠席児童が減少し、改善傾向にあります。

そこで、予定どおり開催することにしました。

この「連音リベンジ音楽会」は1時間目の始まる前の朝の時間に行いました。

6年生の演奏を聴こうと続々と体育館に集まってくる他学年の子供たち。

6年生の勇姿を多くの方にご覧いただきたいと、潤徳ファンの皆様にもお声掛けさせていただきましたが、開演前から多くの皆様にお集まりいただきました。

6年生を応援いただき、感謝申し上げます。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、連合音楽会実行委員の子供たちが「はじめの言葉」、「終わりの言葉」を担当します。

まずは、合唱「小さな勇気」の披露です。

先日の「MJリターンズ!」の盛り上がりと違い、水を打ったような静けさの中、6年生の合唱に耳を傾ける他学年の子供たち。

潤徳ファンの皆様も見守ってくださっています。

続いて、合奏「あの夏へ」です。

自分の担当楽器を一生懸命演奏する6年生たち。

映画「千と千尋の神隠し」で使われている曲ですから、聴いている他学年の子たちにとってもなじみのある曲です。

本校は700名近くの大きな規模の学校であり、多くの潤徳ファンの皆様にもお越しいただいたことから、実は連合音楽会本番より観客の人数は多いのです。

ですから、演奏している6年生にとっても、それなりの緊張感はあったと思います。

努力したことは、それを発揮する場がないとなかなか報われません。

今回の「連音リベンジ音楽会」が6年生にとってその場になってほしいと思います。

本校では、11月の6年生の保護者会前に連合音楽会に向けた「壮行会」扱いで演奏会を行っていますが、全校児童向けの生演奏を行うことはありませんでした。

ですから、来年、連合音楽会に参加する5年生をはじめ、下級生たちにとっては大きな刺激になったことと思います。

連合音楽会には参加できませんでしたが、下級生にその存在の大きさをしっかり見せた6年生たちです。【校長】

避難訓練(12月)

今日の10時過ぎ、12月の避難訓練が行われました。

想定は、地震発生→給食室から出火→校庭へ避難というものです。

この想定自体は、1学期にも行った基本的なもの。

今回のポイントは「管理職不在」という設定ということです。

そこで、今回は、地震発生の放送は職員室にいた教員が行いました。

子供たちの避難の流れは同じです。

机の下に隠れ、地震の揺れが収まったら防災頭巾をかぶり、校庭に避難します。

人数確認までの一連の流れを管理職抜きで行います。

その意味では、今回は、教職員の訓練でもあります。

本来、訓練後の講評も担当教員が行うはずでしたが、ホームページ取材のため、多くの子供たちが校長を”目撃”しており、今さら、管理職不在であることを子供たちに言いにくい状況になってしまいました。

担当教員「あ、校長先生が出張から学校に戻ってきてくださいました。お話を伺うことにしましょう。」

ちょっと芝居っぽい展開になってしまいましたが、校長からは以下の話をしました。

・いつもの副校長先生と違う先生からの放送だったが、どんな場合でも落ち着いて行動できるようにしなければならない。

・特に、火事の場合、どこから出火したのかしっかり聞いていないと、安全に避難することができない。

・香港での高層マンションの火事のことをニュースで見た人も多いだろう。

・特に、冬になると空気が乾燥するため、火の回りが早くなり、逃げ遅れてしまうと命にかかわることになる。

・家庭科室、理科室などでも火を使う活動がある。火の元には十分注意してほしい。

大分県の火災でも強風で大きな被害につながりました。

冬は、大きな火災につながりやすい季節でもあるので、校内の火の管理を徹底していきたいと思います。【校長】

縄跳び週間、スタート!

今日から、今年度の縄跳び週間が始まりました。

今朝は、体育委員会による「縄跳び集会」が行われました。

体育委員会委員長から説明があります。

・各学級で3分間、長縄で「8の字跳び」をする。

・跳んだ回数を体育委員に報告する。

・来週の木曜日(12/11)に再度集会を行うので、そのときにどれだけ記録を伸ばせるかを目標とする。

まずは、低学年(1~3年生)からカウントします。

「冬晴れ」で寒いですが、体を動かして気持ちのよい朝です。

インターンシップ生も回し手で協力です。

低学年が終わると、高学年(4~6年生)のカウント開始です。

6年生は長縄を短く持って、回転スピードを上げています。

さすが、これまでの経験が生かされています。

各担任等が結果を報告します。

今日の集会はスタートの位置付けです。今後の練習により、来週の集会での回数UPを目指します。

早速、中休みから各学級での練習が始まっています。

ここでもインターンシップ生が回し手で駆り出されています。

教職は肉体労働であることを体感してもらいます。(苦笑)

短縄の方も練習が本格化しています。

「なわとびカード」に基づき、様々な技に挑戦していきます。

本校では、感染症の流行で学年・学級閉鎖が続きましたが、感染予防の第1は、病気に負けない体つくりをすることです。

こうした体力向上の取組を通して、子供たちに自らの健康について意識させていきたいと考えています。【校長】

♪冬がはじまるよ

ちょっと懐かしいタイトルの曲が思い起こされるほど、今日は昨日のぽかぽか陽気とは打って変わって底冷えのする1日となりました。

それでも、子供たちは体育の時間を中心に体を動かし、内側から体を温めています。

明日から縄跳び週間が始まることもあり、1年生は大繩や短縄を使って練習を始めています。

2年生は「ボール蹴りゲーム」(≒キックベースボール)に取り組んでいました。

4年生は、大人にとってはちょっと懐かしい「ポートボール」でボールを追いかけていました。

6年生はバスケットボールの基礎練習として「3on3」で攻防の練習をしていました。

百葉箱の中の気温計は、正午ごろで10℃を少し超えたくらいです。

昨日の日野市の最高気温が17℃ですから、寒いはずです。

各担任も説明をできるだけ短くし、子供たちの運動量を確保するような授業を行っていました。【校長】

【MJ】至高の時間、「MJリターンズ!」

今日は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱の1つ、「MJリターンズ!」が開催される日です。

パートナーの明星大学学友会吹奏楽団の皆様には朝早くからおいでいただき、入念に演奏準備をしていただきました。

多くの潤徳ファンの方々にもご来校いただいました。

開演前には長蛇の列です。

本校の隣の「たかはた北保育園」の年長児たちも遊びに来てくれました。

楽団の方々には、子供たちの入場が終わるまで、「さんぽ」をはじめ、様々な曲をメドレーで演奏していただき、温かく迎えてくださいました。

これまで半年近く準備を進めてきた、児童会本部役員の担当児童たちが進行を務めます。

最初の校長挨拶で、楽団の方々が「第73回全日本吹奏楽コンクール大学の部」で銀賞を受賞されたことをあらためて紹介すると、会場中から大きな拍手が起きました。

楽団の団長の方からの挨拶です。

団長の方「今回、こうして、なかなか出ることのできなかった全国大会に初出場して、銀賞をいただくことができたのも、去年『MJコンサート』でみなさんと一緒に音楽で楽しめたことがきっかけだったと思います。」

うれしいお話です。

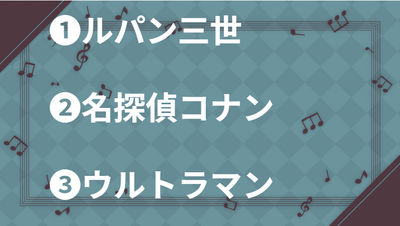

最初のプログラムは、「曲当てクイズ」です。

楽団の方が、ある曲のイントロを演奏してくださるので、その曲を当てる三択クイズです。

最初の曲はアルトサックスで吹いてくださいます。

楽器の説明もあり、自然に管楽器に興味をもつ構成にしてくださっています。

正解はこの中から選びます。

たかはた北保育園年長児A「あ~、コナンくんだ~!」

園児でも分かる初級問題で大正解!

2問目は、チューバで「かわいいだけじゃだめですか」。

(校長はよく知らない曲で不正解ですが、子供たちの多くは当然のように正解)

3問目は、「吹奏楽の花形楽器」とも言えるトランペットによる「勇気100%」。

子供たちも楽しみながら、それぞれの楽器の特徴や音色に理解を深めることができました。

そして、全校で練習してきた「ジャンボリミッキー!」を楽団の方々と一緒にセッションします。

すると、楽団の方々が一斉に頭に被り物をつけ始めました。

何と、総監督でタクトを振ってくださっている玉寄先生も被り物を・・・。

全国の音楽関係者の皆様、めったに見ることができない光景です!

いくらお祭りイベントとはいえ・・・玉寄先生、ありがとうございました。

これまで、校内で何回、いや何十回も練習してきた「ジャンボリミッキー!」のダンス。

演奏開始と同時にダンスパートの子供たちは体育館の床が揺れるほど激しく踊ります。

歌唱パートの子たちも負けずに大きな声で歌います。

そして、楽器パートの子たちも、楽団の方々のメロディーにきちんと合わせることができました。

動画を見て繰り返し練習してきたとはいえ、生演奏に合わせるのは本番一発勝負となりましたが、とても上手に演奏することができました。

年長児たちも見様見真似でダンス!

潤徳ファンの皆様もダンス!

会場全体が一つになって盛り上がりました。

最後は、事前に全校児童にアンケートをとった「演奏していただきたい曲」を踏まえ、楽団の方々が「Mrs. GREEN APPLEヒット曲メドレー」を演奏してくださいました。

自分たちでリクエストをとっただけあって、演奏が始まると同時に、体育館内は大カラオケ大会状態に。

5曲のメドレーを熱唱する子供たちです。

これで、プログラムは終了なのですが・・・

全校児童「アンコール!アンコール!・・・・」

さすが、昨年度の「MJコンサート」の経験があるので、何の指示がなくとも自然な反応となります。

団長の方「それじゃあ、最後にみんなの大好きな『マツケンサンバⅡ』で盛り上がりましょう!」

体育館内は大歓声です。

演奏開始と同時に全員総立ちです。

見学においでいただいた日野市教育委員会関係者の皆様の体も自然に揺れます。

司会をしていた児童会本部役員のMJリーダーも思わず壇上でダンス!

大いに盛り上がりました。オーレ!!

「MJリターンズ!」に向け、準備をしてくださった団員の方々へ、全国大会銀賞を祝して、児童会本部役員の手製の「特大金メダル」が団長の方にプレゼントされました。

そして、楽団の皆様と一緒に全員で記念写真の撮影です。

記念撮影の都合上、児童会本部役員のMJリーダーからの終わりの挨拶は、2階のギャラリーからです。

たぶん、本校初では・・・。

名残は尽きません。

その後、全学級に都合のつく楽団の方に入っていただき、一緒に給食の「潤徳カレー」を召し上がっていただきながら交流を深めました。

中にはサイン攻め、質問攻めにしている学級も・・・。

楽団の皆様、ご協力いただき、ありがとうございました。

昼休みになっても「出待ち」をしている子や、サインを求める子たちが殺到するなど、まるでアイドルのコンサートが終了した後のような光景が広がっていました。

会場内を飾った、児童会本部役員の作成した「MJリターンズ!」の掲示には、楽団の方々の寄せ書きが残されていました。

この「MJリターンズ!」はもともと年間計画には予定されていなかったイベントですが、児童会本部役員の「どうしてもやりたい!」という熱意により実現したものです。(詳しくは、こちら)

準備に半年近くかけてきた担当の子供たち。

企画・調整・広報・練習動画撮影・装飾・運営等をほぼ子供たちだけの力でやり切ったことは、本校の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の成熟した形と言えます。

また1つ、進化した潤徳小を感じさせるイベントとなりました。

そして、音楽の魅力、素晴らしさを今年も伝えてくださった楽団の皆様には、ひとかたならぬご協力をいただき、感謝の念に堪えません。

全国にも例も見ない、小学生と大学生の友情は、本校の宝です。

本当にありがとうございました。【校長】

7歳が24歳をいたわる

1年生の学年閉鎖期間が終わり、多くの子たちが元気に学校に戻ってきました。

今日は、馬のポニーと触れ合う「リトルホース」が行われました。

幼稚園や保育園で「リトルホース」を経験している子もおり、「ジャックとダンディーだ!」と声が上がっています。

こちらがジャック(♂ 24歳)

こちらがダンディー(♂ 24歳)

最初は、馬と仲良くなるためのえさやり体験です。

少しずつ牧草を受け取ります。

慣れている子もいれば、おそるおそる慎重にえさをあげている子もいます。

ポニーとはいえ、1年生にとっては大きな動物なのです。

ちょっと今日はジャックはご機嫌ななめ。

途中から、牧草に飽きてしまったようで食べなくなってしまいました。

そこで、別なえさに取り替えたらご機嫌が戻り、勢いよく食べていました。

年齢を重ね、グルメになってきたのかもしれません。(笑)

ちゃんと営業の心得を分かっているのか、校長の牧草は素直に食べていました。

続いて2つの体験をします。

1つは、馬に触る体験です。

おでこをなでられると喜ぶジャック。

校長も1年生のおでこをなでてみると、

1年生A「校長先生、僕もなでて~!」

との声も。

ジャックと変わりません。(苦笑)

もう1つは、馬と一緒に歩く体験です。

手綱を引きながらお散歩です。

とは言っても、ダンディーに1年生が引っ張られているような・・・(笑)

両馬とも24歳ですが、人間の年齢では70歳程度とのこと。

7(6)歳の1年生に優しく声を掛けられている両馬はどんな気持ちだったのでしょうか。

3歳のころから両馬はこうした活動を続けているのだそうです。

1年生の担任の一人は、日野市の小学校卒で、自分が「リトルホース」を体験していたとのことです。

本校の1年生からパワーを受け取り、ジャックもダンディーもますます元気になってほしいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】153年目の潤徳小は任せた!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱(MJ、潤八、潤クリ)の準備に学校全体が動いているところですが、そんな中、今日の6時間目、4年生と5年生が体育館に集まりました。

集まった理由は、「4・5年交流会」が開催されるためです。

この「4・5年交流会」は、5年生の「4・5年交流会実行委員」の児童が中心となって計画されたものです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進める本校。

こうしたイベント実施にあたっては、自主的な実行委員会が組織され、企画・運営の中心となります。

来年度になると、5・6年に進級し、学校の中心となっていく現4・5年生。

今のうちにゲームを通して仲良くなり、これからの潤徳小を引っ張っていく気持ちを高めるための会です。

最初のゲームは「サイレント猛獣狩り」です。

移動教室の定番の遊びですが、「サイレント」なので、ちょっと難易度が上がります。

例えば、お題が「好きな数字」になると、「サイレント」のため、言葉に出すことができないので、ジェスチャーで数字を探しながら仲間を探していきます。

指定された人数を集めたら座ることができます。

何問か出されて、最後のお題は「1・2・3組」になります。

自然に声を出さずに4・5年生合同の「1・2・3組」グループに分かれます。

そのグループを生かして、「1・2・3組グループボール運び対抗戦」が行われます。

4・5年生が4人で協力し、ビニール袋に乗せたボールを落とさないように次の組に渡していきます。

実行委員からの説明が終わるとゲーム開始です。

キャーキャー叫びながらも協力してボールを運んでいました。

勝利は1組グループでした。

最後のゲームは、「1・2・3組グループ玉入れ対抗戦」

実行委員が説明しますが、ほぼ説明不要の内容です。

4年生が白、5年生が赤のカゴに投げます。

合計数の多いクラスグループが勝ちとなります。

懐かしい「♪チェッチェッコリ」が流れる中、1年生気分に戻って赤白玉が投げられます。

見ている他の学級の児童も大きな声で応援です。

こちらも、1組グループの勝利となりました。

最後は、4年生からの感想が発表されます。

4年生A「5年生とたくさん遊べて楽しかったです。」

4年生B「とても楽しかったので、5年生が一生懸命準備してくれたことが分かりました。」

5年生から拍手が起きます。

5年生実行委員代表「私たちは、来年一緒に高学年になります。今から仲良くなると、よい潤徳小にできるはずです。これからも協力していきましょう。」

全員で大きな拍手をして会が終了しました。

まだ2学期のうちから来年度を見据え動き出した4・5年生。

本校の153年目も盤石の体制で迎えられそうです。【校長】

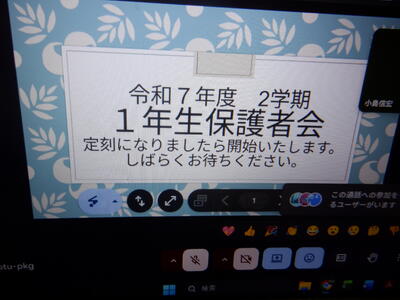

【デジこれ】一斉オンライン保護者会

全国的にインフルエンザが流行し、東京都でも16年振りに11月に「流行警報」が発表される状況となっています。

市内の学校でも学年・学級閉鎖が急増していますが、その波が本校にも押し寄せています。

本校は、今週、2学期末の保護者会、6年生の連合音楽会参加という変更ができない予定となっており、大変苦しい決断でしたが、学校医の先生とも相談しつつ、感染拡大を防ぐことを最優先することとし、1年生の学年閉鎖、3・6年生の一部の学級閉鎖を行っています。

特に6年生にとっては、大きなステージに立つチャンスだったため、非常に残念ではありますが、連合音楽会に不参加ということになりました。

市内でも複数校が参加を見送らざるを得ない状況になっており、流行の広がりが懸念されるところです。

さて、1年生、3年生は閉鎖期間中の本日、保護者会が予定されています。

書面開催にすることも考えましたが、「デジタルを活用したこれからの学び」(デジこれ)推進地区実践校である本校。

「学び」ではありませんが、デジタルを活用して、できるだけ通常に近い形で保護者会を開催したいと考え、急遽、オンライン保護者会の案内をさせていただきました。

コロナ禍のときには、オンラインで外部とつながることはありましたが、現在、保護者会は対面に戻っていますので、担任たちも一つ一つ確認しながらオンライン保護者会の準備を進めています。

1年生のオンライン保護者会には開会前に多くの保護者の方が接続の申請をしていただきました。

どうも、ありがとうございます。

各学級、一斉にオンライン保護者会が始まりました。

教室でぽつんと一人でしゃべる担任。

明らかにやりにくそうです。

スライドを画面共有をしながら、2学期の振り返り、冬休みの過ごし方などについて説明させていただきました。

学年閉鎖の1年生と違い、一部が学級閉鎖をしている3年生。

1年生に引き続き行われた3年生の保護者会は対面の学級とオンラインの学級という異なる方式での開催となりました。

3年生は、2学級合同のオンライン保護者会開催となりました。

ご参加いただいた保護者の皆様、どうもありがとうございました。

コロナ禍では「子供たちの学びを止めない」を合言葉にオンラインの推進が図られましたが、今日は、「保護者会を止めない」を合言葉に各担任が頑張っていました。【校長】

【MJ】ダンス!ダンス!ダンス!

今日の中休みは、昨日に引き続き、12/2開催の「MJリターンズ!」に向けた合同練習が行われました。

今回は、明星大学学友会吹奏楽団の方々と一緒に「みんなで『歌って、踊って、演奏しよう』」のコーナーのうち、ダンスパートの児童が集まりました。

「ジャンボリミッキー!」のダンスは、児童会本部役員の担当児童が見本動画を作成し、各学級に配信しています。

これまで、こうした動画等を活用しながら、子供たちは学級内などで繰り返し練習をしてきました。

全体の構成の中では、立つ場面、座る場面などがあるのですが、そこさえ分かれば、あとはひたすら踊る練習です。

学年を越えて、楽しく踊りまくる子供たちです。

体育館は完全にディスコ?クラブ?状態になります。

これは当日、とんでもない盛り上がりになりそうです。

最後の決めポーズを確認して練習終了です。

当日、観覧を希望されている潤徳ファンの皆様も、ぜひ、子供たちと一緒に踊ってくださいね!【校長】

【MJ】【潤クリ】準備佳境!!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱、「MJリターンズ!」と「潤徳フェスティバル×クリスマス」(潤クリ)の開催が12月に行われるため、展覧会後の学校は、本格的に両イベントの準備に入っています。

「MJリターンズ!」では、明星大学学友会吹奏楽団の方々と一緒に「みんなで『歌って、踊って、演奏しよう』」のコーナーがあります。

今日の中休みには、「演奏」希望の児童全員が集まり、当日の演奏方法等について確認しました。

今日も、楽団の方々に練習へのご協力をいただきます。

これまで、1~3年生の鍵盤ハーモニカと4~6年生のリコーダーのパート練習を行ってきましたが、今日は全員で合わせる練習です。

しかし、そう単純ではありません。

演奏曲「ジャンボリミッキー!」の中に、歌パート、ダンスパート、演奏パートがあるので、そこを間違えずに楽団の方々と合奏していかなければなりません。(楽団の方々は曲の全部を演奏します。)

曲全体の構成を改めて楽団の副団長の方に説明していただきます。

鍵盤ハーモニカとリコーダーを合わせていきます。

楽団の皆様からもアドバイスを受けながら、12/2の当日に向け、演奏の精度を高めていきます。

一方、昼休みには、「潤クリ」のオーディションが行われました。

今日は、学級やクラブ単位で応募した大きな団体のオーディションです。

オーディションと言っても、大きな団体の場合は全員が集まってパフォーマンスをするわけにはいかないので、代表者が発表内容の詳細について紹介することで審査を行います。

合否は代表者の説明にかかるため、会場は緊張した雰囲気になっています。

明日からは、個人や小グループのオーディションになりますので、パフォーマンスの成否が合格の大きなカギを握ることになります。

出場希望の子たちにとっては、ドキドキの場になりそうです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小にモンスター襲来⁉

先週の金曜日の給食時間中、エコ委員会から「緊急放送」がありました。

放送内容の概要は以下のとおりです。

・潤徳小に凶悪なモンスターが現れた。

・有効な攻撃手段は「ベルマーク」であり、集めたベルマークの点数により、モンスターの「HP」(生命力)を減らすことができる。

・モンスターの「HP」が0になると倒すことができる。

・モンスターには「手下」の「クラスモンスター」と、「ラスボス」の「学校モンスター」がいる。クラスモンスターを倒すことが学校モンスターを倒すことにつながる。

連休明けの今日、モンスターが校内に侵入してきました!!

左が低学年(1~3年生)モンスターの「菌太郎(きんたろう)」、右が高学年(4~6年生)モンスターの「ヘドロボム」です。

さらに、最強のラスボスモンスターの「鬼太郎(おにたろう)」も現れました。

やっかいなことにラスボスのHPがどのくらいなのかは不明です。

たくさんベルマークを集めて攻撃するしか撃退方法はなさそうです。

登校したらすぐにモンスターの来襲に気付き、おののく子供たち。

校内の各所にモンスターが出現したようです。

これは危ない!

というわけで、「潤徳防衛軍」(エコ委員会)からの協力要請も校内に掲示されています。

早速、モンスター退治のためにベルマークを集め始めた子供たちです。

「潤徳防衛軍」(エコ委員会)も日々のベルマークの点数を記録していきます。

しかしながら、子供たちの力だけでは、圧倒的な力をもつモンスターを倒すことが難しいかもしれません。

潤徳ファンの皆様、この潤徳小の大ピンチに力をお貸しくださいますようお願いいたします。

(ベルマーク集め強化期間は12/5までです。)【校長】

子供たちがつくる授業 3年『よい友達に 友情、信頼』ー研究推進委員会

11月19日に、今年度最後の校内研究授業を行いました。

潤徳小学校では、第4次日野市学校教育基本構想を受け、「子供たちがつくる」教育活動の具現化を図っています。日々の授業の中でも「子供たちが能動的に学び、他者の考えを認め合い、交流する」場面をつくり出すことができるよう、今年度は以下の研究テーマのもと、授業改善を推進しています。

ファシリテーターとしての教師の役割

~子供たちがつたえ、つなぎ、つくりあげる授業~

今年度最後となる第4段として、第3学年道徳 「よい友達に 友情、信頼」の授業が行われました。子供たちは、自分にとっての「よい友達」について友達と伝え合っていました。

「質問はありますか。ほかの意見はありますか。」

子供たちは相互指名で、考えをつなげていました。

授業の様子をお伝えします。ぜひご一読ください。

【潤ファミ】あさがおのつると大格闘!

複数回に分け、秋を探しに学校近隣の公園巡りをしてきた1年生。(詳しくは、こちら)

今日は、3回目の公園巡りを潤徳ファンの皆様にご協力をいただく予定でした。

しかし、1年生のインフルエンザ罹患児童数が増えてきていること、そもそも、秋探しのはずが、正直なところ、「冬探し」になりつつあることなどから、当日ですが、中止の判断としました。

しかし、当日ですから、ご協力いただく潤徳ファンの皆様にすぐ連絡することも難しく、急遽、別プログラムで支援いただくこととしました。

支援内容は、「あさがおの鉢の整理」です。

1年生は、1学期から個人の鉢で大切にあさがおを育ててきました。

しかし、もう、今は葉も花も落ちた状態になっています。

鉢自体は2年生以降も使う可能性があるので、その準備を進める作業を行いました。

つるは、支柱に絡みついています。

これを取り除くことを子供たちだけで行うことはかなり難しいため、潤徳ファンの方々のご協力をいただくことになりました。

このことを4学級分繰り返すので、「潤ファミ先生」の方が作業の手順に詳しくなります。

担任に代わり、「潤ファミ先生」が作業について1年生に説明する場面も見られるようになりました。

やる気はあっても、力がない1年生たち。

すぐに「潤ファミ先生」に甘えに行きます。

ふと見ると、「潤ファミ先生」の作業を1年生が見守る光景に。(苦笑)

1年生A「○○ちゃんのママ、取って~。」

校長「ママじゃない!先生!!」

1年生A「・・・」

定番のやり取りが今日も見られます。

こうして、大量のあさがおのつるが集まり、鉢と支柱の整理ができました。

教室では、1年生が秋の収穫物を使った造形活動も行われており、「潤ファミ先生」にはその様子もご覧いただきました。

公園巡りのはずがハードな肉体労働に・・・。

そのことに文句一つ言わず、笑顔で1年生のことを手伝う潤徳ファンの方々には感謝しかありません。

本当にありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】新企画、「12かど」

今朝は、全校児童が校庭に集まりました。

児童集会が行われるためです。

集会委員A「今日の集会は『12かど』です!」

ざわつく子供たち。

本校では、たて割り班遊びなどのときに「4つかど」、「8つかど」はよく遊ばれています。

しかし、「12かど」という大規模な取組は初めてなのです。

集会委員B「ルールを説明します。」

概略は以下のとおりです。

・子供たちは、1~12の番号が書かれたポイントに30秒以内に移動する。

・30秒経つと、鬼(集会委員)は2つの数字を言う。(例えば、「2と9」など)

・言われた数字にいた子はアウトとなり、中央に集まり1回休み。次回から復活となる。

早速、30秒以内に散らばる子供たち。

集会委員A「3と7です!」

セーフになった子たちから歓声が上がります。

30秒ごとにすぐ次のゲームになるので、校庭を走り回ることになる子も・・・

全校で、楽しく過ごすことができました。

ところで、学校の木々は紅葉のピークを迎えています。

遊びながら、紅葉狩りをすることもできそうです。

(ゲームに夢中な子供たちは、そんなゆとりもないでしょうが・・・)

さて、今日と明日は、八小の学習発表会(音楽発表)が行われます。

先日、八小の船山校長先生が本校の展覧会に来てくださいましたので、私(潤徳小校長)も、児童集会終了後、八小に伺い、学習発表会を一部参観させていただきました。

八小の子たちはとても集中していて、見事な合唱・合奏等を披露していました。(八小の学習発表会の様子は、こちら)

なお、船山校長先生は、本校の展覧会の様子をスライドにして八小の子供たちに紹介してくださっています。

潤徳小でも、12月の全校朝会等で八小の学習発表会の様子を子供たちに伝えていきたいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度第6回たて割り班活動

今日は、たて割り班活動の日です。

展覧会が終わり、「通常モード」のたて割り班活動に戻りました。

放送委員会の指示の下、「さんぽ」の曲が流れる中、5年生が1年生を活動場所に連れていくのはいつものことです。

2年生以上は、自分で活動場所に移動していきますが、校長室前の廊下に掲示された「たて割り掲示案」で、活動内容や持ち物などを確認している子も多く見られます。

今日は晴天ですので、外遊びと室内遊びに分かれます。

伝言ゲームの見本を見せる6年生たち。

「風船リレー」で歓声が上がります。

室内ですが「ドンじゃんけん」です。

じゃんけんは公平ですから、1年生が6年生に勝つ場面も見られます。

なお、室内遊びではマスクをしている子が多く見られますが、インフルエンザの流行している時期ですので、多くの学年が関わるたて割り班の室内遊びにおいてはマスク推奨の声掛けをしています。

雲一つない天気の下、外遊びでは、元気に体を動かす班が多く見られます。

定番の「だるまさんが転んだ」です。

「おおかみさんは、今何時」です。

「集団おに」です。

晩秋の穏やかな日和の中、校庭いっぱいに子供たちが駆け回っていました。【校長】

デフリンピック観戦(4年生)

4年生は、総合的な学習の時間で「だれもが暮らしやすい町について考えよう」を学習しています。今まで白杖体験や、点字についてなどたくさんの方々にご講話いただきました。本日は、その最後の体験として「デフリンピック バドミントン」観戦に京王アリーナ東京に来ました。

バスの中で応援のレクチャーを受けます。

学校で練習済みでとても上手です。

応援グッズもばっちりです。

いよいよ会場へ

沼倉ミックスペアの試合が始まっていました。

デジタルでも観戦することができます

韓国チームと一進一退の試合です。

一生懸命応援します

沼倉ミックスペア

勝利!!!おめでとうございます!

応援に応えて手を振ってくださいました。

子供たちも応えます!!

世界各国の選手がまだまだ熱戦を繰り広げています。潤徳小学校の子供たち日本の選手を応援できたのは、とてもラッキーなことです。

精一杯の応援が終わり学校に帰ります。

これまでの体験を通して「だれもが暮らしやすい」ということについて、今後も考えを広げていってほしいと思います。

【潤八】4年生も一緒に「エイエイサー!」

本校も八小も2学期は運動会、展覧会(本校)、学習発表会(八小)と大きな行事が続いています。

しかし、その間を縫って、「潤八なかよし大作戦」の交流も確実に進みつつあります。

10/18(土)に行われた両校の運動会。

実は、4年生の表現は両校とも「エイサー」でした。

同じ日に運動会が実施されたので、当然ながら、互いの最高の演技を生で見ることはできません。

しかし、両校の4年生の担任が相談して、当日の様子を撮影した動画を交換し合い、「潤八交流」を行うことになりました。

八小から送られてきた動画を食い入るように見つめる本校の子供たち。

八小の動画では、4年生の代表児童が演技の紹介をしています。

八小の子たちの承諾は得ていないのでアップにはできないのですが、どの子もしっかりと紹介をしています。

八小の4年生、明るく、元気で、しっかりしているようです。

演技の様子が流れます。

4年生A「あ、サージが全部、紫!」

本校はサージが学級ごとに違う3色だったので、すぐに違いに気付きます。

曲が流れ始めると自然に一緒に踊り出す4年生たち。

4年生B「あ、ここ、踊りが違うよ!」

同じ曲でも、踊り方が違う場所があります。

本校は、演技内でウェーブを入れるなど、独自の構成を入れています。

八小は退場の方法も違っていて、「カッコいいなぁ!」などとのつぶやきも聞こえます。

互いの違いを知り、楽しんでいる4年生たちです。

本校と同様、真剣に本番に臨んでいる八小の4年生たちの様子を見て、本校の4年生たちもとても親しみが湧いたようです。

一方、本校も八小へのお返しの動画作成を行っています。

紹介者は、4年生の運動会実行委員の有志たちです。

4年生C「八小の4年生のみなさん、動画を送ってくださってありがとうございます。」

4年生D「4年生のみなさんの動画を見たら、とても上手でカッコよかったです。」

4年生E「私たち4年生のエイサーのスローガンは、『元気いっぱい 力を合わせて エイエイサー』です。」

4年生F「運動会で保護者の方などに見せたエイサーの踊りを八小の4年生のみなさんにも見てほしいと思います。」

実行委員有志全員「それでは、どうぞ!」

でき上がった動画を八小に送る前に確認です。

本校のエイサーは、八小の子たちにどう映るでしょうか?

両校の交流が一層深まることを期待したいものです。【校長】

祭りのあと

多くの潤徳ファンの皆様の皆様にご観覧いただいた本校の展覧会が先週の土曜日で終了しました。

事後のアンケートでも、お褒めの言葉をたくさんいただきました。

ご協力に感謝申し上げます。

しかし、本校は、大きな行事の余韻に浸っていることはありません。

早速、今日の午前中は、各学年の作品を各自が会場から搬出します。

さらに、午後は、最高学年の仕事を引き継ぎ始めた5年生たちが、会場内のパネル、机、ひな壇などの「大物」を搬出します。

こうして、体育館がほとんど元どおりになりました。

何か月もかけて準備してきたのに、終わるときはほぼ一瞬。

一抹の淋しさを感じます。

さらに、休み時間の前には、このような放送が入ります。

楽団の方「私は、明星大学学友会吹奏楽団の○○です。12月2日、『MJリターンズ!』で演奏する『ジャンボリミッキー!』の楽器練習を昼休みにすることができます。1~3年生は第2音楽室、4~6年生は多目的室で行います。私と一緒に練習しませんか?それぞれの楽器を持って練習場所に来てください。待ってます!」

連日、音楽の授業支援に来てくださっている楽団の方々が、「MJリターンズ!」に向けた自主練習にも付き合ってくださいます。

1~3年生は、中休み、昼休みに第2音楽室に鍵盤ハーモニカの練習をするために集まっています。

4~6年生は、リコーダーの練習で多目的室に集まっています。

4~6年生は、練習場所に楽器とChromebookを持ち込んでいます。

楽団の方々が編曲してくださった楽譜をPDFデータでアップしているのです。

「デジこれ」の本校らしい練習方法です。

個別指導を丁寧に行ってくださっている楽団の皆様、どうもありがとうございます。

5年生が展覧会の片付けを行った後の体育館には6年生たちが集まって、連合音楽会の合唱・合奏曲の校内発表の演奏場所の確認を行っていました。

こうして、先週までの図工モードが今週になり音楽モードに一変。

新たな目標に向けて走り出しました。【校長】

【潤ファミ】町たんけん、インタビュー編

2年生は生活科で「町たんけん」を行っています。

ねらいは、学区域内にある様々な施設を知り、そこで働く方との交流を通して「仕事」についての理解を深めるとともに、自分たちの地域や人々のよさを見付けていく学習です。

すでに、訪問先への挨拶は済ませている2年生たち。(詳しくは、こちら)

今日は、「本番」のインタビューに出かけます。

学区域内の13か所に出かける、最も訪問先の多い学習内容ですので、潤徳ファンの方々に幅広くお声掛けさせていただいたところ、多くの皆様にご協力いただきました。

本当にありがとうございます。

校庭で全体説明の後は、各施設ごとにバラバラになりますので、約束事などを徹底します。

担任「校長先生、子供たちに何かありますか?」

校長「いつものとおり、『パパ』や『ママ』などと呼んではいけません。『先生』の言うことをしっかり聞いて、潤徳小代表としてしっかり行動しましょう。」

担任「『潤ファミ先生』ですからね!」

教職員や「潤ファミ先生」の引率で、各施設に散っていく子供たち。

校長も自転車で追いかけますが、さすがに、全施設を取材することはできませんでした。

子供たちに追いついたところの何か所かの様子をお伝えします。

こちらは、「高幡まんじゅう」の工場です。

校長「『潤ファミ先生』に『おまんじゅう買って』なんて言っちゃいけません。」

2年生A「ママ、まんじゅう買って!」

校長「だから、『ママ』はダメだって!」

他の2年生たち「『先生』でしょ!」

気を許すことはできません。(苦笑)

京王線の高幡不動駅のコンコースで、駅員さんにインタビューする子供たち。

ふと見ると、「潤ファミ先生」がChromebookでインタビューの様子を動画撮影しています。

今回の「潤ファミ先生」のミッションはかなりハードなようです。

リサイクルセンターで説明を聞く子供たち。

お買い物をされている方から声が掛かります。

お客様「あら、どこの子たちかしら。」

店員の方「潤徳小の2年生です。」

お客様「しっかり話を聞いて、立派ね~。」

ますますしっかりする子供たち。(笑)

三河屋とうふ店です。

2年生A「大きな包丁とか持って、けがをすることとかないんですか?」

店員さん「豆腐を切る包丁だたら、あまり切れなくてもいいんだよ」

と言って、包丁を腕のところに当ててくださいましたが、切れる様子はありません。

用途によって、使う包丁が違うことを学びました。

日野市消防団第7分団です。

インタビューを終えてほっとしている子供たちです。

団員の方「とても立派に話を聞いていましたよ。」

自分たちだけでもしっかり行動できたようです。

石田環境プラザです。

館長の方自らご対応いただきました。

積極的に質問をする子供たちです。

東部会館です。

利用者の方がたくさんいらっしゃって、多くの方が子供たちに声を掛けてくださっていました。

たくさんの施設、事業所等の皆様のご協力を得て、子供たちもしっかり「たんけん」することができました。

営業時間中にもかかわらず、ご対応いただき、心より感謝申し上げます。

また、「潤ファミ先生」の皆様のご協力がなければ、これだけ多くの訪問先を一気に見学させていただくことはできませんでした。

引率、見守り、撮影等、ご協力いただき、本当にありがとうございました。

2年生には、12/11(木)にインタビュー後のお礼の手紙を届けに行きますので、よろしければ、その際にも潤徳ファンの皆様のご協力をいただければ幸いです。

直前まで、応募をお待ちしております。

さて、2年生のことではないのですが、4年生が5時間目、これまで総合的な学習の時間で学んできた「福祉」の実地見学として、京王線の高幡不動駅のバリアフリーの施設について調べてきました。

券売機の点字シール、手すり、点字ブロックなど、様々な補助施設があることを見付けてきた4年生たちです。

京王電鉄高幡不動駅の皆様、午前中は2年生、午後は4年生が伺い、大変お世話になりました。【校長】

【潤ファミ】「第3回潤徳ファンミーティング」開催

本日の午後、9名の潤ファミ店員(コミュニティ・スクール委員)の会議、「第3回潤徳ファンミーティング(日野市立潤徳小学校コミュニティ・スクール委員会)」が開催されました。

本ミーティングでは、ICTを活用し、原則としてペーパーレス会議としています。

会議の録画もとるため、対面ではありながら、Google Meetに接続し、カメラに向かって発言します。

都合で来校できない店員の方も、校外から接続し、会議に参加し、意見等を述べています。

今日の中心議題は、これまでの「潤ファミ企画」の実施状況を確認し、成果や課題を出し合い、今後につなげることです。

店員(校長)から、これまで実施された13回の「潤ファミ企画」の概要を説明しました。

いろいろ試行錯誤をしながら新たな企画を考えているうちに、いつの間にかもう13回も実施されていることに各店員も土台作りの手応えを感じているようでした。

もちろん、課題も多く出され、それを改善するために潤ファミ店員で力を合わせていこうと誓い合いました。

コミュニティ・スクールとして歩み始めた本校。

潤ファミ店員の頑張りに加え、それを支える潤徳ファンの皆様のご協力が必須です。

これからの「潤ファミ企画」等を温かく応援していただければ幸いです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

ようやく展覧会公開!

今日は、展覧会・学校公開の最終日でした。

昨日に引き続き、秋らしい好天に恵まれ、授業参観や作品の観覧もしやすかったのではないかと思います。

これまで、展覧会場は、ご来校いただく方々の楽しみを半減させてしまうことになるので、公開を控えていましたが、行事の終了に伴い、様子を公開したいと思います。(とは言っても、名札が貼ってあるため、個人情報保護の観点から、作品のアップの公開はできないのですが・・・。)

今日も、本当にたくさんの方々にご観覧いただきました。

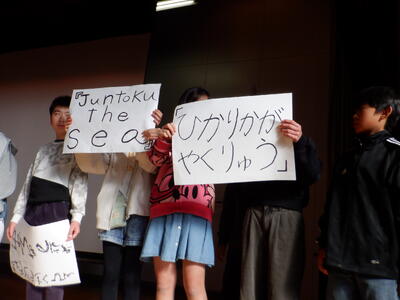

たて割り班全員で協力して作った、「Juntoku the sea」と「光り輝く竜」の全校作品です。

展覧会前日のたて割り一斉作業で完成。

実は、本当にうまく展示までできるのか、教職員もドキドキでしたが、たて割り班リーダー兼展覧会実行委員の6年生たちがよく頑張ってくれました。

今日の午前中は、6年生による「キッズガイド」が行われました。

多くの潤徳ファンの方に「6年生の説明がとても分かりやすかったです。」とのお褒めの言葉をいただきました。

この日のために準備してきた6年生。

自分の役割をしっかり果たすことができました。

「潤八なかよし大作戦」で、管理職同士も仲良しの本校と八小。

八小の船山校長先生がお忍びで本校の様子を見に来てくださいました。

当然、このことを6年生たちが見逃すはずはありません。

船山校長先生を取り囲んで「キッズガイド」開始です。

6年生A「僕、八小の子とも仲良くしてます!」

アピールも忘れません。(苦笑)

本校と副籍交流をしている都立七生特別支援学校の子たちの作品も、会場で仲間入りです。

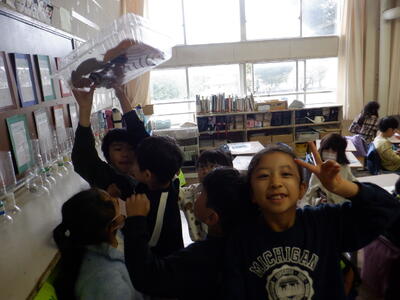

玄関の「潤徳小デジタルサイネード」では、デジタル制作クラブの有志の児童がプログラミングしたScratchのゲーム画面を流しました。

これも立派な展覧会作品です。

来校した幼児たちが食い入るように見つめていました。(笑)

展覧会の開催に合わせ、校舎前の花壇では、JSP、潤ファミ店員の方々による寄植えの植栽活動が行われました。

とてもきれいで、これも展覧会の1つの作品と言えそうです。

本校に入学予定の年長児も花壇に立ち寄って、スコップを持って一生懸命に作業を頑張っていました。

作業にご協力いただいた皆様、どうもありがとうございました。

多くの皆様のご協力をいただき、無事に展覧会・学校公開を終えることができました。

心より御礼申し上げます。

本校では、この後も、6年生の連合音楽会、明星大学学友会吹奏楽団との「MJリターンズ!」、「潤八なかよし大作戦」による八小との合同イベント、そして、「潤徳フェスティバル×クリスマス」と、2学期末まで猛ダッシュで走り抜けます。

今後も本校の教育活動にご注目ください!【校長】

【潤フェス】【MJ】展覧会開催!・・・またも、潤フェス・MJ!

今日は、学校公開・展覧会(保護者鑑賞日)です。

午前中には、たくさんの潤徳ファンの皆様においでいただきました。

とても暖かい日和で、参観しやすかったのではないかと思います。

ご来校いただきました皆様、どうもありがとうございました。

盛り上がっている展覧会ですが、昨日の記事のとおり、まだ公開はNGで。

今朝の始業前、児童会本部役員から緊急の放送が入ります。

児童会本部役員A「『潤フェス』に参加したい人は、今日の中休みに多目的室に集まってください。」

児童会本部役員B「『MJリターンズ!』で演奏を希望する人は、中休みに練習できるので、第2音楽室に来てください。」

「潤徳フェスティバル×クリスマス」(略称:潤クリ)の校内出場者の募集(詳しくは、こちら)が締め切られたので、説明会が行われるのです。

また、昨日「MJリターンズ!」の告知が行われ、全校児童が「ジャンボリミッキー!」の踊り、歌、演奏グループに分かれるので、演奏希望者の練習会を始めるのです。

展覧会や学校公開が行われているのに、お構いなく、本校のペースで物事が進んでいきます。(苦笑)

「潤クリ説明会」は、児童会本部役員の「潤クリ」担当児童により進められます。

今回も予想どおり、いや、予想を超え、80組もの応募がありました。

中には、学級単位で申し込みをしているところもあります。

ですから、80人ではありません。相当な人数が申込希望をしているのです。

グループでの出場希望の場合、代表者しか説明会に参加しません。

それにもかかわらず、多目的室はすし詰め状態です。

いかに本校児童にとって「潤クリ」のステージが輝かしいものかが分かります。

この説明会は、実は、出場者の絞り込みの会でもあります。

生半可な気持ちでは、1000人規模の注目を集めるステージに立つことはできません。

その覚悟を問うわけです。

何が何でもステージに立ちたい!という強い意志をもち、練習を積み重ねる子、またはグループのみがスポットライトを浴びることができます。

そのため、舞台希望の場合は、オーディションに通らなければなりません。

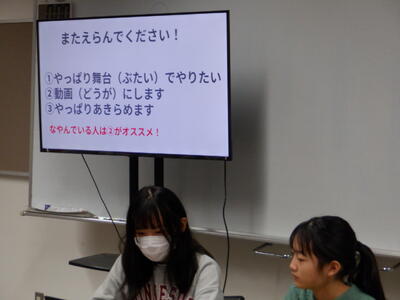

落選覚悟でオーデションを受けるか、絶対に出場できる動画参加にするか、そもそも、参加を取りやめるか・・・。

各出場者、グループに児童会本部役員の担当児童が問いかけます。

多くの子たちは、その覚悟があるようで、引き続き行われたオーディションの説明も真剣に聞いていました。

児童会本部役員C「潤フェス、頑張るぞ~!」

出場予定者全員「オーッ!」

出場権をかけた戦いが今後繰り広げられます。

一方の第2音楽室。

昨日、告知を行ったばかりなのに、こちらも「MJリターンズ!」で「ジャンボリーミッキー!」を楽団の方々と演奏したい子たちがたくさん集まりました。

今日は、楽団の団長の方をはじめ、4名の大学生の方々においでただき、子供たちと一緒に練習していただきました。

楽譜を見るのも初めての子供たち。

鍵盤ハーモニカ担当の1~3年生は椅子に座って練習、リコーダー担当の4~6年生は立ってアドバイスをもらいながら練習です。

やる気のある子たちですから、楽団の方の言うことをしっかり聞いてあっという間に上達していきます。

「潤クリ説明会」と同時開催さているのにこの人数・・・。

重なっていなければ、第2音楽室には入りきらなかったかもしれません。

そして、あっという間に楽団の方々と仲良くなってしまう子供たち。

本校は、大学生の方々が毎日のように訪れる「特異な学校」ですので、本校の子たちの「特技」と言ってもよいかもしれません。(笑)

楽団の方々は、もちろん、音楽の授業支援でも大活躍!

団長の方の専門楽器のクラリネット、今日、初めて来校いただいた団員の方のオーボエの演奏披露です。

オーボエは100万円以上もする高価な楽器なのだとか・・・。

音色も格調高く聞こえます。

団長の方は、5年生の授業ということで、何と、5年生の「準テーマソング」とも言える「マツケンサンバ」をクラリネットで披露!

当然のように、立って踊り出す5年生たち。

ミニサンバタイムになりました。(笑)

たぶん、本家の松平 健さんも、クラリネット単独の演奏で踊ったことはないのでは・・・?

学校公開中ですので、この光景を参観することができた潤徳ファンの方々は相当ラッキーです。

最後にもう一度だけ宣伝!

明日まで、本校の展覧会・学校公開が開催されます。

多くの皆様のご来校をお待ちしております!【校長】

【MJ】展覧会開催!・・・でも、あえてMJ!

今日から展覧会が始まりました。(児童鑑賞日)

そのことをお伝えしたいところなのですが、展覧会は、こうしたブログと最も相性の悪い行事です。

会場内の様子を公開してしまうと、ご来場を楽しみにされている方々の楽しみを奪ってしまうことになります。

さらに、個々の作品には児童名が記されているので、個人情報の壁もあります。

ということで、会場の体育館内は、大にぎわいなのですが、そこにはあえて触れず、別の盛り上がりについてお伝えします。

今日の給食の時間、臨時でリモートによる「MJリターンズ!」の告知が行われました。

担当は、児童会本部役員の「MJリターンズ!」担当の子供たちです。

「MJリターンズ!」開催日時は12/2(火)の4時間目です。

(児童会本部役員で話し合い、今年度のイベント名は、そのまま、事業名の「MJリターンズ!」になりました。)

イベント内には様々な企画が考えられているのですが、今日は、全校に関する企画についての告知と依頼がありました。

「MJリターンズ!」では、明星大学学友会吹奏楽団の方々と本校児童による合同演奏が行われます。

曲目は「ジャンボリミッキー!」です。

ただの合同演奏ではありません。

もちろん、楽団の方々には演奏していただきますが、本校児童は、希望により、踊る、歌う、演奏するグループに分かれ、体育館全体を使って表現をします。

展覧会終了後の来週からは、各グループの練習を開始したいと担当児童は考えているため、今日の緊急告知となったわけです。

説明だけではイメージが湧きにくいので、楽団の方々に「ジャンボリミッキー!」を演奏していただいた動画を流します。

時間を少し戻します。

今日も楽団の方々が本校の授業支援に来てくださいました。

1人はオーボエが専門楽器の方。

音楽講師のピアノと楽団の方のオーボエの即興伴奏で「夕焼け小焼け」を歌う2年生たち。

たぶん、今日、日本の学校で行われている音楽の授業で最も贅沢な光景です。

もう1人は、打楽器のパーカッションが専門の方です。

2年生のリズム打ちのグループ練習にアドバイスを送ってくださっています。

今日、給食の時間に「MJリターンズ!」の告知を行うことは決まっていたのですが、説明だけでは特に低学年の児童にとっては理解しにくいだろうと考え、急遽、「ジャンボリミッキー!」の動画を撮影して、児童会本部役員の作成したスライドに入れ込むことを考えました。

授業支援に来てくださった2人に楽譜をお渡しし 、練習していただいたところ、ものの数分で完璧なレベルで演奏できるようになりました。

全国大会銀賞のレベルを感じます。

こうして、中休みに一発撮りで録画した動画を給食時の告知の際に流したわけです。

いつもながら、無茶振りにご協力いただく楽団の方々に感謝です。

なお、「ジャンボリミッキー!」の楽譜は、小学生が鍵盤ハーモニカとリコーダーで演奏できるよう、楽団の方々により、編曲をしていただきました。

何から何まで楽団の方々の専門性に助けていただいています。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の取組として進めている「MJリターンズ!」。

子供たち主体という原則は貫いていますが、専門的な演奏の面は、さすがに子供たち任せというわけにはいきません。

今回の告知前には、本校の関係教員と楽団の副団長の方とで「ジャンボリミッキー!」の楽譜を見ながら、今後の練習計画を立てました。

本校の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の成果が発揮される場であり、そして、全国大会銀賞の明星大学学友会吹奏楽団の本気の演奏を聴くことができる場でもある「MJリターンズ!」。

開催日時:12月2日(火)4校時(特別時程 11時15分~)

場所:本校体育館

潤徳ファンの方ならどなたでもご覧いただけますので、お時間がありましたら、ぜひ、本校にお越しください。

(ちなみに、当日は、全国大会でも指揮をされた、総合音楽監督の玉寄先生が本校においでになり、直接タクトを振られる予定と伺っております。これは、見逃せません!)

やっぱり我慢できず・・・

明日からの展覧会(保護者鑑賞日)にも、ぜひ、お越しいただきたいため、ちょっとだけPR!

今日の児童鑑賞日には、6年生たちが下級生を相手に「キッズガイド」の予行練習を行っていました。

11/15(土)の午前中には、6年生たちが任意の学年の作品の説明を行いますので、潤徳ファンの皆様、お楽しみに!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】たてわり班造形活動

明日から開催される展覧会。(明日は児童鑑賞日です。「潤徳ファン」の皆様が観覧できるのは、11/14、15となります。)

今回の大きな目玉の1つは、「子供たちがつくる」展覧会にすべく、たて割り班を生かした、全校児童による共同作品「Juntoku the sea」と「光り輝く竜」です。

これまで、たて割り班リーダー兼展覧会実行委員の6年生たちが、計画を立て、準備を進め、前回のたて割り班活動の時間に1~6年生の班のメンバー全体で共同作品の構想を立ててきました。

そして、今日の3・4時間目、「たてわり班造形活動」として、全たて割り班同時進行で作品の制作を行いました。

まずは、たて割りテーマソング「さんぽ」の流れる中、放送の合図に合わせて5年生が1年生を迎えに行きます。

ここは、鉄板の流れです。

各たて割り班の教室に移動すると、担当の6年生たちが説明を始めます。

本校には、48のたて割り班があります。

そのたて割り班が、「Juntoku the sea」と「光り輝く竜」に分かれます。つまり、24班ずつ担当します。

さらに、その24班が2つの班ごとにパートの作品を作ります。ですから、12のパートができるわけです。

最後、体育館に展示する際に12のパートをつなげると「Juntoku the sea」や「光り輝く竜」の全体作品になるという流れです。

こちらは、「Juntoku the sea」を担当する、たて割り21・22班の台紙です。

ここまでは、21・22班の6年生たちが準備しています。

この台紙の上に、各班のメンバーで作った海の生き物を貼り、パート作品にしていきます。

ちなみに、写真は11・12班の6年生たちがサンプルの生き物を貼って説明したものです。

全体の流れを理解したうえで、各自が「海の生き物」作りを行います。

1年生A「ねぇ、タコでもいいの?」

2年生A「チンアナゴ。かわいいでしょ。」

5年生A「ペンギンは海の生き物にしていいですか?」

6年生は作業を見守り、手伝い、質問に答えていきます。

班によっては、協力して「大物」などを作り始めるところもあります。

こうした自由な発想が生かされるところが「子供たちがつくる学校プロジェクト」の真骨頂です。

できた生き物を貼る場所もみんなで相談しながら決めていきます。

一方、「光り輝く竜」を担当する班の作業も進みます。

こちらも、台紙は6年生たちが事前作業で準備しています。

「Juntoku the sea」はでき上がった作品全体で海の世界を表現しますが、「光り輝く竜」は、12のパートをつなげて、1つの竜にします。

「光り輝く竜」の個人作業は、「竜のうろこ」を作ることです。

サンプルを示しながら6年生たちが説明します。

一人一人がカラフルな思い思いのうろこを作り、それを並べて貼っていきます。

「Juntoku the sea」と違い、うろこを敷き詰めるので、色合いなどのバランスを考えなければなりません。

そのため、貼る作業は下級生に任せず、6年生が相談し合って進めているところもあります。

うろこの形も画一的ではありません。

12のパートをつなげると、どんな竜になるか楽しみです。

最後は、たて割り班リーダー兼展覧会実行委員の代表児童の6年生が全校児童に対し、展覧会の成功に向け、檄を飛ばしました。

個人の力作と、全校で力を合わせた作品が展示される本校の「子供たちがつくる」展覧会。学校公開と併せ、ぜひご覧ください。

ただし、今日から2-1が学級閉鎖になるなど、本校だけでなく、全国的にインフルエンザの流行期に入っています。

十分な感染対策を行ったうえでご来校ください。【校長】

【潤八】【デジこれ】共に高幡のシンボルを学ぶ!

本校の学区域内で最も有名な施設は高幡不動尊であろうと思います。

駅名でもあり、全国に名の知れた高幡不動尊は、本校の児童にとっても格好の学習材です。

特に社会科、総合的な学習の時間で地域のことを学び、調べる3年生にとっては、地域への誇りや愛情を高めるためにも高幡不動尊への理解を深めることはとても大切です。

このことから、これまでも本校は、特別に内部や貴重な文化財をを見学させていただくなど、特別なご配慮をいただきながら、学習を進めてまいりました。(昨年度の様子は、こちら)

さて、日野市教育委員会には、地域を大事にする子供たちを育てることをねらいとした「郷土教育推進委員会」という組織があり、市内各校の代表の教員が委員として参加しています。

今日の5時間目、本校の3-4にて、高幡不動尊をテーマにした「郷土教育推進委員会」の研究授業が行われました。

他校を含めた数十人の教員等の参観を受け、緊張する3-4の子供たち。

3年生は、今後、総合的な学習の時間に「高幡不動尊博士になろう」の学習を進めていきます。

実は、八小の3年生は10月に日野市内の社会科見学を行い、高幡不動尊を訪れています。(詳しくは、こちら)

本校の3-4の子供たちは、これまでも八小の3-1の子供たちとの交流を行っていますので(これまでの交流は、①、②、③)、社会科見学で高幡不動尊で学んできたことなどを教えてもらい、これから特に調べていきたい内容について考えるきっかけにすることが今日の授業のねらいです。

完全に「知った仲」として最初の挨拶をする両校の子供たち。

早速、6つのブースに分かれて交流を開始します。

基本的な接続や画面共有などは子供たち自身で行います。

デジタルメモを画面共有しながら説明を受けます。

八小の3年生たちは、絵や写真を入れるなど、分かりやすいデジタルメモを作成していました。

本校の子供たちも、デジタルメモを見て、説明を聞いて、分かったことなどを高幡不動尊の境内マップに書き込んでいました。

本校からの質問にも答えてもらうなど、互いに積極的な交流が行われました。(八小から見た交流の様子は、こちら)

オンライン交流を終えた後は、各班で、八小の3-1の子から教えてもらった「場所」、「新しく分かった点」、「もっと知りたい点」などについて付箋を使ってまとめました。

「五重塔博士になりたい!」、「弁天池博士になりたい!」、「お鼻井戸博士になりたい!」など、各自が調べたい場所や内容を絞り込み始めた子供たち。

マニアックな高幡不動尊博士たちがたくさん誕生しそうです。(笑)

授業終了後は、図書室で研究協議会が行われました。

「潤八なかよし大作戦」と「デジタルを活用したこれからの学び(デジこれ)推進地区実践校」という本校の特色を生かした授業でしたが、委員の先生方からは先進的な取組とのお褒めの言葉をたくさんいただきました。

これまで、郷土教育におけるICTの積極的活用という観点はあまりなかったようなので、本校の取組が、本市の教育の一層の充実に寄与することにつながればよいと考えています。【校長】

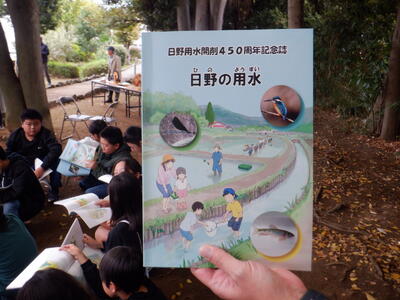

水車を利用した精米体験

社会科で日本の農業を学習した5年生。

日本の主食である米作りについて理解を深めることはとても重要です。

本校の裏手には、向島用水路が流れており、その流れを利用するための水車小屋が設置されています。

今日は、「日野の水車活用プロジェクト」等の皆様にご協力いただき、5年生を対象とした精米体験が行われました。

水車小屋の前で基本的な説明を伺います。

日野は「緑と清流のまち」です。

その象徴でもある用水路について冊子を使いながら説明していただきます。

さらに、紙芝居を使い、水車を使った精米の方法について説明をいただきます。

その後、4つのコーナーに分かれて体験をします。

こちらは、水車観察のコーナーです。

水流の力だけで、杵が打ち下ろされ、石臼の中で米同士がこすり合わされます。

これを人力だけでやろうとすると大変な労力が必要です。

石臼での粉ひき体験です。

子供たちの手も自然に力が入ります。

一升瓶で米を突き、ふるいにかけて精米する体験です。

一生懸命ふるいを回すと米ぬかがたまってきます。

米作りではありませんが、水車発電について学ぶコーナーもあります。

様々なことに水車の力が生かされることが分かります。

水車が残っていることもそうですが、その便利さを伝えていこうと活動されている方がたくさんいらっしゃることが日野の地域性だと感じます。

ご協力いただきました、「日野の水車活用プロジェクト」の関係者の皆様、市の緑と清流課の皆様に感謝申し上げます。【校長】

「昆虫のふしぎ」を知ろう!

1学期に理科で「こん虫の育ち方」について学習した3年生。

本校の学区域に近接した施設として「多摩動物公園」があります。

園内には本格的な昆虫館がありますので、学習内容を深めるには最適な場所です。

今回、飼育員の方々からの本格的な昆虫のお話を伺える機会をいただきましたので、現地まで出かけました。

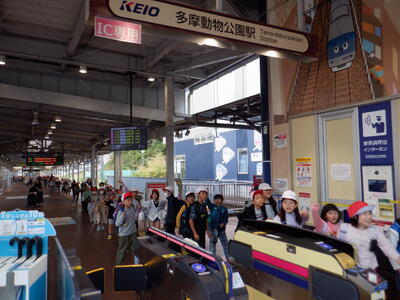

今日は電車での移動です。

週明けから動物園訪問でテンションの高い子供たち。

ちなみに、先週から、「MJリターンズ!」の取組として、明星大学学友会吹奏楽団の団員の方々に音楽等の授業支援に入っていただいていますが、多摩動物公園駅は明星大学から近いということもあり、今日は特別に副団長をはじめとした楽団の方々に講義の合間を縫って、「現地集合・現地解散」で引率補助を手伝っていただきました。

なお、学校に来てくださった団員の方々は、「本来支援」の音楽の授業補助を行ってくださっています。

団員の皆様、ありがとうございます!

今回はライオンなどの動物は見に行きません。

昆虫館のみで深く学習します。

人数が多いので、本館で飼育員の方のお話を伺うグループと生態園を見学するグループに分かれ、お話が終わると交代します。

飼育員の方のお話が始まりました。

まずは、木の枝の擬態をしているナナフシの観察です。

飼育員の方「ナナフシは葉っぱを食べるので木の枝にいます。おなかが空いていたら葉っぱを食べ、休みたくなったら、そのまま枝で休みます。」

衣食住の揃った究極の生活かとうらやましく思っていると、お話が続きます。

飼育員の方「でも、風が吹くと木が揺れます。落ちないようにするのも大変です。」

毎日大地震が起きているような感じなのかもしれません。

どの生物も生きるのは大変なのです。

ちなみに、こちらの枝には、たくさんのナナフシがいます。

どこにいるか、分かりますか?

昆虫の持ち方、動かし方のお話も伺います。

よく、バッタなどの背中を持つことがありますが、それは昆虫にとっては大変苦しいことです。

そのため、昆虫のおしりを優しく触り、動く方向に手を差し出すと簡単に「手乗り」ができます。

説明を伺った後は、6種類の昆虫に触れ合う体験をします。

人気のナナフシ。

手乗りに慣れた子は、ナナフシに歩かせ放題です。

赤ちゃんナナフシとも触れ合うことができます。

ナナフシは、校長にも仲良くしてくれました。

カマキリも同様の方法で触れ合うことができます。

慣れてくると、カマキリに「バンザイ芸」をさせることも!

バッタを別の虫かごに入れ替える「引っ越し体験」です。

コオロギは、動きが速いので慎重に・・・

カブトムシの幼虫は、口が横に開き、呼吸をする「鼻の穴」が体の横にたくさんついています。

人間とは全く違う体のつくりです。

森のゴキブリとも触れ合えます。

イエゴキブリと違い、木くずを食べ、栄養のある土にする益虫です。

帰宅して、「今日、ゴキブリ触ったよ!」と報告があったら、笑顔で誉めてあげてください。(笑)

生態園でも、昆虫の展示を見たり、温室内を優雅に飛ぶチョウの観察などを行いました。

特別プログラムを準備していただいた多摩動物公園の関係者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

【MJ】大学吹奏楽界のスターが直接指導!

展覧会モードになっている本校ですが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱のイベントの準備も着々と進んでいます。

その3本柱の1つ、「MJリターンズ!」による「(仮)MJコンサート」が12/2(火)に開催されます。

「MJリターンズ!」は、単発のコンサートの開催だけではありません。

コラボしている明星大学学友会吹奏楽団の方々に大学の授業の合間を縫って本校においでいただき、音楽の授業支援を行っていただくことも重要な取組です。

こうして、子供たちの音楽への興味を高めるとともに、楽団の方々との人間関係を深めたうえでコンサートに臨んでいくことになります。

今日は、音楽の授業支援の初日ということで、楽団の団長の方が自ら先陣を切って来校していただきました。

ただの団長さんではありません。「第73回全日本吹奏楽コンクール大学の部の銀賞獲得」の実績を引っ下げた楽団の団長の方です。

今回の全国大会出場を受け、大学内の単独インタビューを受けるなど、学内での有名人でもある団長さん。(インタビューの詳細は、前編、後編で。特に後編では、本校に関する記載もあります。必読です。)

こうしたコンクールの上位校は「常連」が多いのですが、初出場の学校が銀賞を取るのはまさに快挙。

例えるならば、高校野球で甲子園に初出場した学校が準優勝するようなものでしょうか。

まさに、全国から注目される団長の方に来ていただいたわけです。

連合音楽会が近付いてきた6年生たち一人一人の演奏に耳を傾けます。

授業終了後は、「MJリターンズ!」のコラボを明星大学まで行って直接お願いしてきた、児童会本部役員の「MJリターンズ!」担当の5年生リーダーたちと久々の再会です。(詳しくは、こちら)

「(仮)MJコンサート」の成功を固い握手で誓い合います。

せっかくなので、一緒に給食を食べていただいた6-1から緊急のリモート中継を行い、全校向けに団長の方からご挨拶をいただきました。

団長の方「これから、楽団のメンバーが潤徳小に伺うことになるので、一緒に音楽を楽しみましょう!」

ちょっとPRも。

団長の方「この間、全国の吹奏楽コンクールに出場して、銀賞をいただくことができました。」

6-1全員「イェーッ!!」

全校で祝福です。(黙食じゃなくてすみません・・・)

展覧会、そして「MJリターンズ!」。潤徳小の「芸術の秋」は真っ盛りです!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】展覧会「キッズガイド」実施に向けて

来週の11/14(金)、15日(土)に迫った展覧会。

そのうち、11/15(土)の保護者鑑賞日の午前中、6年生が「キッズガイド」として、会場の体育館においでいただいた来場者の方々に展示してある作品の説明をします。

今回は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を踏まえ、6年生自身が他学年の教室に行き、インタビューを直接行うことで、「生の声」を取り入れたガイドを行うことになりました。

そこで、休み時間に6年生が様々な学級を訪れる光景が見られます。

6年生A「『ゆびスタンプdeあじさい』を作るときに難しかったところはどんなところですか?」

1年生A「指に絵の具をつけるところが難しかったです。」

6年生B「『たべてみたいな!こんなパフェ』で頑張ったのはどんなところですか?」

1年生B「紙粘土でパフェを作るところを頑張りました。」

6年生C「『スイミーとなかまたち』で工夫したのはどんなところですか?」

2年生A「サンゴの形です。」

2年生B「わかめが遠くの方に見えるように貼り方を工夫しました。」

このように6年生たちは、地道な取材活動を通して、オリジナルの「キッズガイド」ができるように準備を進めています。

6年生がキッズガイドを行う、11/15(土)の午前中においでいただくと展覧会が2倍楽しめるかもしれません。

本校の「6年生学芸員」の活躍にもご注目ください!【校長】

展覧会準備

今日の6時間目の時間は、教職員と6年生とで展覧会の会場準備を行いました。

今年度も後半となり、6年生はだんだんと5年生に引継ぎを行っていきます。

こうした準備、片付けも5年生が主役となっていきます。

残り少なくなってきた最高学年の仕事をしっかりやろうと担任が子供たちに話します。

まずは、ステージや体育館の床をきれいにします。

全員横一列になり、合図で一斉に水拭きします。

壮観な光景です。

基本的に6年生が行うことは、体育館の体育用具の運び出し、

逆に、展示に必要なパネル、ひな壇、机などの搬入です。

力を合わせ、何もなかった体育館のフロアーがだんだんと展示用のレイアウトに変わっていきます。

準備が整ったら、本番に向け、各学年等の作品の飾り付けを行っていくわけですが、そこは公開NGで。

どんな会場になるかは、11/14(金)、15(土)の展覧会本番をお楽しみに!【校長】

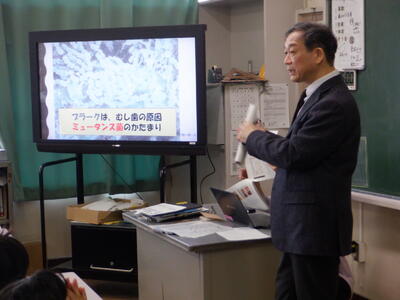

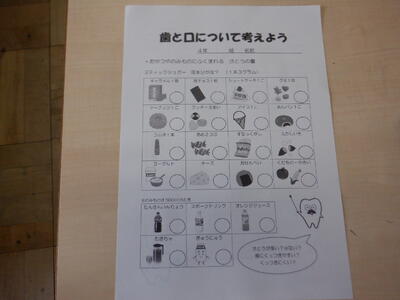

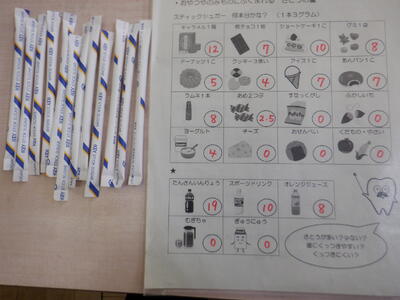

おやつ自粛?

今日は、4年生を対象とした歯みがき指導が行われました。

講師は、本校の校医である歯科医の先生です。

まずは、むし歯になる仕組みを学習します。

プラーク(歯垢)の中のミュータンスなどのむし歯菌が、糖分を栄養にして「酸」をつくり出します。

そのような状態が長く続くと、硬い歯の表面が溶けて穴になっていきます。この歯に穴ができた状態をむし歯と言います。

ですから、予防としては栄養となる糖分、特に砂糖を過剰に摂取しないことが大事です。

そこで、身近にある様々な食品や飲料にどのくらいの糖分が含まれているか予想します。

ショートケーキ、アイスクリーム、あんパン、おせんべい、スポーツドリンク・・・

子供たちにとって、魅力的なラインナップです。

それぞれの食品や飲料にスティックシュガー何本分の砂糖が入っているか考えます。

根拠はないですが、積極的に何本分か発表する4年生たち。

正解はこちら。

キャラメルを1箱なめ、一緒にコーラを飲んだら、何とスティックシュガー31本分です!

一方、自然由来のものは砂糖が入っていないため、むし歯予防には有効です。

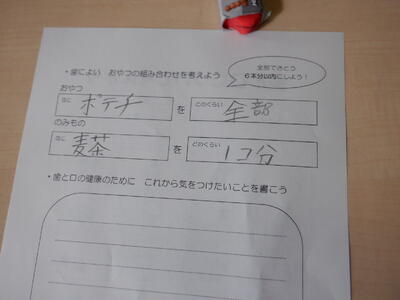

適切なおやつと飲み物の組み合わせを考えます。

校長「めんどうだから、4年生は、今日からおやつなしね!」

4年生たち「え~!!」

大ブーイングです。

むし歯を予防するか、それとも癒しを求めるか・・・

難しい選択です。

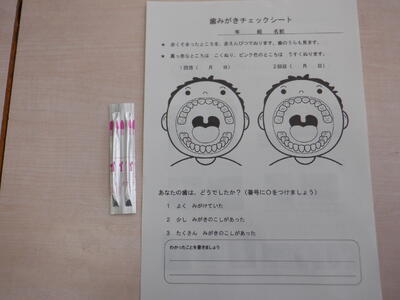

むし歯予防には、糖分の摂取を控えること、プラークを取るための歯みがきを欠かさず行うことが大事です。

そこで、効果的な歯のみがき方について教えていただきます。

●歯と歯肉の間に歯ブラシをあて、小刻みに優しく動かす。

●歯と歯の間には、歯ブラシを縦にして当て、1本ずつみがく。

●小刻みに優しく動かし、20回ぐらいみがく。

4年生A「僕は、これまで1分くらいしかみがいていなかったから、これからは3分くらいみがくようにします。」

実践あるのみです。

子供たちには、「宿題」として、染め出し液と記録用紙が渡されました。

歯みがき後にプラークが残っていないかチェックできますので、4年生の保護者の皆様もお子さんの状況を確認してみてください。【校長】

避難訓練(11月)~子供たちと教職員の命を守るために~

毎月行われている避難訓練。

地震、火事、大雨などの発生を想定し、自らの命を守るために行っているものですが、今月は、さらに「教職員」の命を守ることも含まれます。

今年の5月、他市の小学校で「保護者の知人」2名が校舎内に侵入し、制止しようとした教職員が負傷するという事件が発生し、大きな話題となりました。

今月の避難訓練は、このことを踏まえた、不審者侵入に対応する訓練です。

(なお、防犯上の観点から、ポイントとなる部分は公開しません。ご容赦ください。)

4時間目、東階段のところから、大きな声が聞こえてきます。

さっと身構え、自分の身を守る行動を始める子供たち。

どうやら、大声を出しているのは、保護者(注:実際は日野警察署の方)のようです。

教室にいた担任たちが廊下に出てきて、話をしながら時間を稼ぎます。

授業中にもかかわらず、教室に入れろと激高してくる保護者。

様子を見ていて、危険を感じた他の教員が職員室に連絡を入れます。

連絡を受けた副校長が「ある方法」で危険が迫ってきたことを全校に知らせます。

各教室では、窓、ドアを閉め、内側からカギをかけ、ドアから一番遠い場所にまとまって身を隠します。

こうして、まるで誰もいないような状況に変わります。

一方、職員室にいた空き時間の教員は、さすまたなどを持って、現場に駆け付けます。

無理やり教室に入ろうとする保護者を取り囲みます。

写真では伝えられませんが、保護者はこの段階では、大きな声で怒鳴っていますので、隠れている子供たちは相当な恐怖感があったと思われます。

それだけ、保護者役の警察の方はリアルな演技です。

刃物を出してきた保護者をさすまたで確保です。

訓練後、警察の方から講評をいただきました。

とにかく、大声を出すことの重要性をあらためて伝えていただきました。

校長からも、今年の事件のことに触れつつ、自分の身を守るために真剣に訓練に臨むことについて話しました。

また、あまりにもリアルなため低学年の影響が大きいと考え、2階の廊下は訓練で使わなかったのですが、実際には昇降口に近い2階の低学年の教室の方が危ないため、低学年の子も身の守り方をしっかり覚えるよう伝えました。

訓練終了後、警察の方から職員室にいた教職員に今回の訓練の課題をお話しいただきました。

本校では、例年、こうした不審者対応の訓練は行っていますし、今年度もセーフティ教室(詳しくは、こちら)、教職員研修(詳しくは、こちら)などで、具体的な対応の方法を確認しています。

しかし、こうして、児童を交えた訓練になると、緊張感が全く違います。

特に、今回は今年の事件を踏まえ、保護者の侵入が想定だったため、とても判断が難しく感じました。

今日の訓練に備え、昨晩は「自主練」を行う教職員もいるなど、本校の教職員も真剣に訓練に臨みました。

日々の積み重ねにより、子供たち、そして教職員自らの命が守られます。

ご協力いただきました日野警察署の皆様、ありがとうございました。【校長】

【潤ファミ】白杖から得る情報を頼りに・・・

4年生は、総合的な学習の時間に「福祉」についての体験をしたり、調べ活動を行ったりして、「みんなの幸せ」について考えています。

今日は、「目が見えないこと」について知り、体験を通して、さらに考えを深めていきます。

今回も、日野市社会福祉協議会の皆様にご協力いただき、日野市役所の職員として勤務されている視覚障害の方においでいただき、「目が見えない生活」についてお話をいただきました。

盲学校での経験なども教えていただき、子供たちも興味をもって聞いています。

目が不自由だと、外に出にくい生活なのかと思うと、そうではなく、積極的に旅行にも出かけていることなどを写真を使いながら紹介していただきました。

続いて、学級ごとに「白杖体験」をします。

まずは、白杖の使い方、介助の仕方などの説明を受けます。

今回は、「潤ファミ企画」とさせていただきました。

おいでいただいた、潤ファミ店員、潤徳ファンの方々も真剣に説明を聞いてくださっています。

アイマスクを付け、体験開始!

白杖体験をする子と介助をする子でペアを組み、慎重に歩いていきます。

コースは、校舎1階から2階を回って戻ってくるルートです。

段差のあるところは、潤ファミ先生がつきっきりです。

階段を上るより、降りる方が大変かもしれません。

介助の子や潤ファミ先生が一段ずつ声を掛けています。

階段を下りて、ちょっとひと安心。

潤ファミ先生も声を掛け続けています。

トイレに入る練習もします。

二人で協力して、手を洗うこともします。

ペアを交代して、2周目です。

体験が終わった子たちに話を聞いてみると、怖かったのかと思ったら、意外にも「楽しかった~!」との声が圧倒的でした。

ただし、このことが毎日の生活になると話は別なはずです。

この体験を今後の学習にも生かしてほしいものです。

関係者の皆様、潤ファミ店員、潤徳ファンの皆様、おかげさまで無事に体験を終えることができました。

ご協力いただき、感謝申し上げます。

実は、今日は3年生が日野消防署高幡出張所の見学に行く日でもありました。

学校を出ていこうとする3年生たちが目ざとく校長を見付け、遠くから叫んでいます。

3年生たち「校長先生、後で来てね~!」

校長が後で見学場所まで自転車で駆け付けるパターンを熟知している3年生たち。

でも、今日は、同じ時間に5年生の空手道体験教室、4年生の白杖体験があるうえに、校長対象のオンライン会議もあって、3年生の取材ができませんでした。

ごめんなさい。【校長】

空手道体験教室

今日は、日野市空手道連盟の皆様を講師とした、5年生対象の空手道体験教室が行われました。

1・2時間目が5-2と5-3、3・4時間目が5-1の児童が体験をしました。

まずは、スライドを使いつつ、空手道の基本を教わります。

空手は「護身」をすることが目的の武道です。 「礼に始まり、礼に終わる」という心の部分も含め、「道」の精神を教えていただきます。

基本を理解したところで、実技です。

突き、受け、蹴りなどの技を教わるわけですが、とにかく、講師の先生方の見本がカッコいい!

空手は「型」が重要であることがよく理解できます。

ペアを組みながら、基本技の練習を繰り返す子供たちです。

いつも以上に緊張感のある中、空手の素晴らしさを体感することができました。

最後は、感想を講師の先生方にお伝えして終了です。

もちろん、「礼に終わる」ことも忘れてはいません。

講師の先生方、貴重な機会を与えていただき、ありがとうございました。【校長】

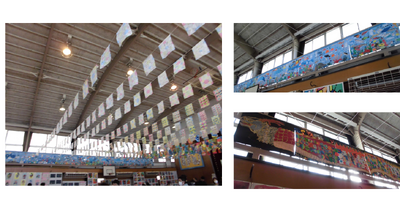

【子供たちがつくる学校プロジェクト】全校朝会(11月4日) 展覧会紹介編

今朝は、全校児童が体育館に集まりました。

通常はリモートで行っている全校朝会を今回は体育館で行うためです。

体育館は、来週開催される展覧会に向け、展示が始まっています。

全校作品の「みんなの旗」が吊るされていて、体育館に入ってきた子たちから歓声が上がります。

全校朝会ですから、いつもと流れは同じです。

市の令和7年度「ごみゼロ大作戦!!!ごみ減量ポスター」で入選した児童の表彰です。

続いて、校長からの話です。

展覧会の話に加え、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱、「潤八なかよし大作戦」の取組が始まっていること、「MJリターンズ!」のパートナーである明星大学学友会吹奏楽団が「第73回全日本吹奏楽コンクール」で銀賞を受賞したこと、「潤フェス×クリスマス」の出場者募集が今週末までであることに触れ、全員で「子供たちがつくる学校プロジェクト」を頑張っていこうと話しました。

校長「以上で、校長先生の話を終わりま・・・」

6年生A「ちょっと待った~!」

ざわつく会場内。

すると、ずらっと6年生の子供たちがステージの上に出てきました。

たて割り班リーダー兼展覧会実行委員の6年生たちです。

展覧会実行委員の子供たちは、各学年の作品の見どころ紹介を始めました。

先週、展覧会実行委員会が開かれていたのは、作品紹介の準備だったわけです。(詳しくは、こちら)

今回の展覧会の1つの目玉、「たて割り班による全校作品」の発表がありました。

展覧会実行委員会の6年生たちが何回も集まって話し合った「Juntoku the sea」と「光り輝く竜」のイメージに沿った作品を全たて割り班で協力して作ります。

まさに「子供たちがつくる学校プロジェクト」を象徴する取組です。

子供たちも展覧会の成功に向け、意欲が高まってきたようです。

今年度の展覧会の全体テーマは、「みつけよう自分の色とかたち」です。

一人一人が輝く行事を目指していますので、潤徳ファンの皆様、11/14(金)、15(土)の展覧会にぜひお越しください。【校長】

生活科見学(2年)

今日は、2年生が生活科見学に出かけます。

行き先は、南平丘陵公園です。

一方、今日は、1年生も学校近隣の公園に2回目の「秋探し」に出かけます。

前回に続き「潤ファミ企画」ですので、朝から多くの潤徳ファンの皆様にお集まりいただきました。

校長は、2年生の生活科見学の引率をしますので、1年生の安全と秋の収穫物の確保と1年生の「これ見て~!」の相手は潤徳ファンの皆様にお任せします!(笑)

今日は、1年生と2年生がほぼ一緒に出発します。

1年生A「校長先生は、どっちに行くの?」

校長「うーん、どうしようかなぁ。」

1年生たち「1年生の方に来て!」

後ろ髪を引かれますが⋯、今日は2年生の日なのです。ごめんなさい。

というわけで、今日の「本業」である2年生の引率に戻ります。

高幡不動駅で電車を待つ2年生たちに合流です。

2年生たち「さっきは、どうして1年生の方に行ってたの!」

怒られてしまいました⋯。

二股をかけるとロクなことはありません。(苦笑)

公共のマナーも大事な学習です。

南平駅までの一駅の電車の旅を楽しみます。

公園に着きました。

急な斜面や階段もあるので、諸注意を受けます。

探検開始!

今日の目標は、しおりに示された様々な物を見付けたり、見たり聞いたりすることです。

「丘陵公園」なので階段がたくさんあります。

裏目標は体力向上です。(笑)

早速採集作業にいそしむ子供たち。

大量のどんぐりを多くの子が拾っていました。

中には、夏の名残りのセミの抜け殻を見付けた子も。

しおりには「てんぼう台からのけしき」のチェックリストもあります。

校長「あっちは、豊田駅の方だよ。」

2年生たち「ヤッホー!」

自然に声が出ます。

日野市が一望できるので、3年生の社会科の予習になりそうです。

全部のチェックリストでシールを貼ることがてきた子たちは大満足です。

秋の爽やかな天気の下でお弁当を食べたかったところでしたが、本日は、午後から天気が急変する予報が出ていたため、昨日のうちから、学校でお弁当をとる計画に変更していました。

しかし、子供たちは、満面の笑みです。

2年生たち「校長先生、見て~!」

よく見ると、ハロウィンを意識したキャラ弁がいっぱい・・・。

保護者の皆様、お疲れさまです。。。

さて、早めに「秋探し」から戻ってきた1年生の教室に行ってみると、子供たちが「校長先生、大物見付けた~!」と大騒ぎ。

見てみると、クワガタが・・・。

秋探しのはずなんですけどねぇ。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)