文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「最も静かなイベント」進行中!

昨日の「逃歩中」、2学期の「潤クリ」など、派手にお祭り騒ぎをするイベントばかりのように感じる本校の「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですが、それだけではありません。

実は、現在、長期にわたる最も静かなイベントが進みつつあります。

先週の2/10のこと。

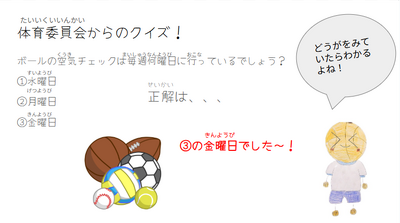

給食時の昼の放送で、「整美委員会×集会委員会」のコラボによる「そうじで宝探し」(詳しくは、こちら)の結果発表が行われる中、図書委員会からもイベントの告知が行われていたのです。

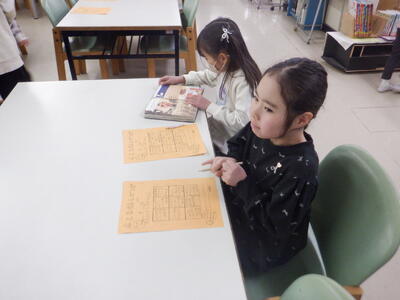

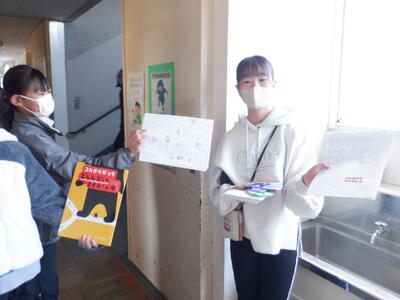

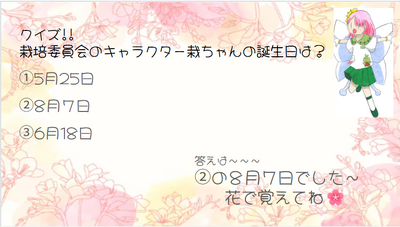

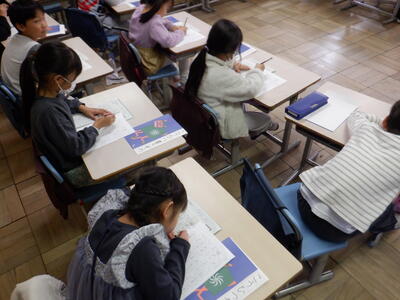

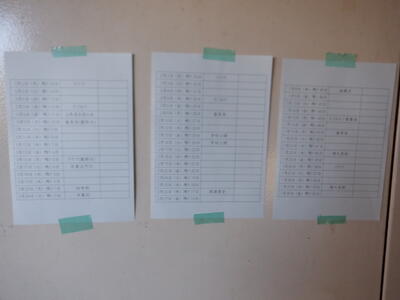

・低・中・高学年用の「図書ビンゴ」の用紙を配布する。

・該当する本を読んだら丸を付けて、ビンゴを完成させてほしい。

・読んだ本の中で1冊、用紙の中に感想を書いてほしい。

・期間は2/27(金)までとする。用紙は図書委員が回収に行く。

・放送でビンゴになった人数の多かった学級を紹介する。

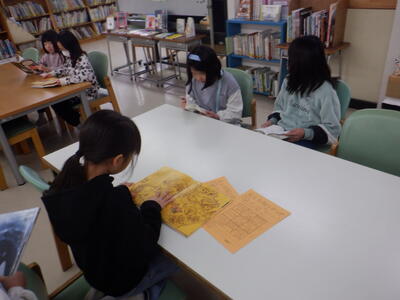

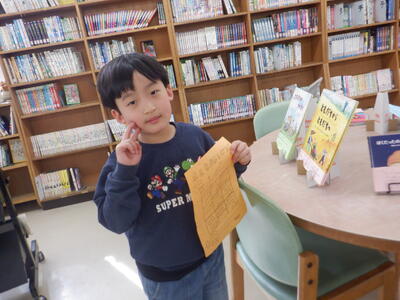

ということで、休み時間の図書室には、ビンゴ用紙を持った子が来室しています。

オレンジの用紙は低学年用です。

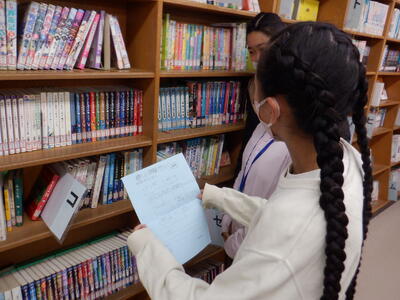

ビンゴに指定された本は、図書委員会の子たちが選んだものです。

その本が借りられてしまったら、なかなかビンゴにならないのではないかと心配になるところですが、そこはうまく工夫されています。

「『かいけつゾロリ』シリーズを読もう!」

「 虫に関する本を読もう!」

など、シリーズやカテゴリーを基にした課題になっており、複数の本が選べるようになっているのです。

中学年用は緑色の用紙。

高学年用は水色の用紙です。

読書の楽しみもありますが、課題の本を図書室から見付ける楽しみもあります。

ちょっとした宝探しです。

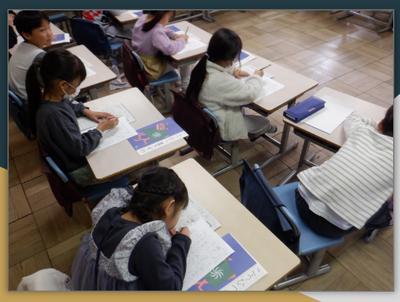

1~3年生は、週の時間割の中に図書の時間を設けています。

読み聞かせなどを通じて読書への関心を高めたうえで、

図書ビンゴの取組を進めるような工夫をしています。

1年生A「校長先生、あと2冊でビンゴだよ。」

静かに読書をする中で、ひそひそ話で教えてくる子供たち。

静かな中にも、ビンゴ達成の心は燃えているようです。【校長】

水を得るためにどのくらいの時間がかかる?

総合的な学習の時間に「未来へつなげるわたしたちの行動宣言」を考えるために学習を続けている4年生。

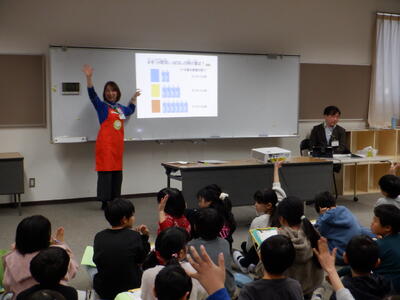

今日は、「コープみらい」の皆様による「SDGsを考えよう」の出前授業で考えを深めました。

今回、取り上げるのは、SDGsの取組の17のゴールのうち、「2 飢餓をゼロに」、「3 すべての人に健康と福祉を」、「6 安全な水とトイレを世界中に」、「12 つくる責任 つかう責任」、「13 気候変動に具体的な対策を」、「14 海の豊かさを守ろう」です。

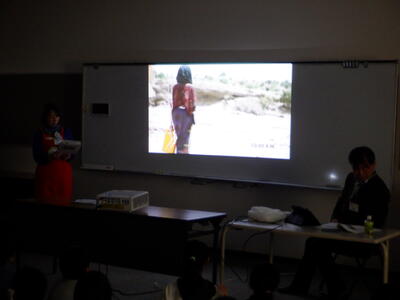

今回の出前授業で特に子供たちの心に残ったのが「13歳のアイシャの1日」という動画だったようです。

・エチオピアに住む13歳の女の子、アイシャの1日は朝の6時半から始まる。

・7時過ぎには1頭のラクダとともにポリタンクを持って、遠くの水場まで歩いて出かける。

・歩くこと約3時間半の10時半過ぎ、ようやく水場に着き、顔を洗い、家族の衣類の洗濯をし、飲料水としてポリバケツに水を汲む。

・しかし、その水は、泥水であり、飲料に適したものではない。

・アフリカの灼熱の日差しの中、家に帰ったのは16時前。

・その後、質素な食事をし、17時半過ぎから少しだけ勉強する時間がとれる。

・それからも家事の手伝いをし、21時半に就寝する。

これが家族の役割になっていて、休みなく毎日続くという内容です。

わずか5Lほどの水を得るためだけに8時間も費やしていて、勉強する時間も自由な時間も削られるのです。

蛇口をひねれば一瞬できれいな水が手に入る日本の環境とは大きく違うことに驚く子供たちです。

水を1分間出しっぱなしにすると、2Lのペットボトル6本分、つまり12Lの無駄になるというお話もありました。

講師の方「みなさん、顔を洗ったり、歯みがきをしたりするときなど、水を出しっぱなしにしていませんか?」

4年生A「僕はやってないけど、親がやってるな・・・」

つぶやく声が聞こえます。

潤徳ファンの皆様も気を付けましょう。

また、国連保健機関などでは、飢餓地帯の子供たちの腕の太さを測定し、健康状況を確認しているとのことです。

「命のメジャー」と言い、腕の太さが周囲9cm以下になると、深刻な栄養失調の疑いがあるとのことでした。

この「周囲9cm」というのが、ちょうどペットボトルのキャップの周りの長さと同じくらいなのだそうです。

実際にペットボトルのキャップを配っていただき、栄養失調状態になっている子の腕の細さを体感します。

今回の出前授業を受け、感想をまとめ、発表する子供たち。

4年生B「顔を洗っているときなどは水を1回止めて、水を無駄にしないようにしたいです。」

4年生C「アイシャの生活を見て、水1Lはとても貴重なものだということが分かりました。いつでも水を自由に使えるのは普通じゃないんだと気付きました。」

校長「こうした、世界で困っている子たちのために、2/26、27にできることがあるよ。何だろう?」

4年生たち「ユニセフ募金!」

「未来へつなげるわたしたちの行動宣言」、できることはたくさんありそうです。

貴重な学びの場を提供してくださった、コープみらいの皆様、どうもありがとうございました。【校長】

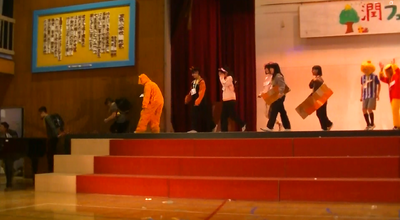

【潤ファミ×子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小にハンター大量出没!

今からちょうど1か月前の1月19日。

突然、校長室に集会委員たちが訪ねてきました。

集会委員A「私たち、最後の集会を計画しているので、ぜひ、『逃走中』をやってみたいと考えているんです。いいですか?」

集会委員たち「お願いします!」

全く根回しなしの「直訴」で、判断に迷いましたが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫く本校ですから、子供たちの真剣な提案はできるだけ実現できるようにしなければなりません。それが大人の役割です。

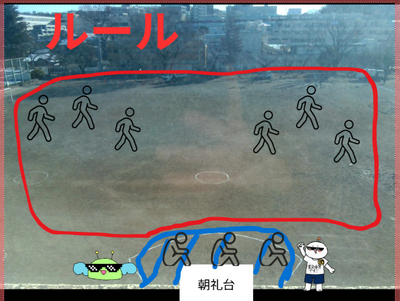

校長「潤徳小は子供たちの数が多いから、危険にならないルールを作れるならいいよ。」

集会委員たち「やった~!」

校長の意見を受け、「逃走中」ならぬ「逃歩中」として、綿密な計画を立ててきた集会委員たち。

本番の日を迎え、ハンター役ではないのに全員サングラス姿で気合を入れて臨みます。(笑)

そして、今回、「潤ファミ企画」として潤徳ファンの方々にハンター役を募ったところ、多くの皆様にご協力いただきました。

早朝からお集まりいただき、ありがとうございました。

児童集会のために校庭に出てきたら、朝礼台前に黒ずくめの集団がずらりと並んでいるので、ざわつく子供たち。

集会委員が念のためルール説明を行います。

集会委員A「今年度最後の児童集会は『逃歩中』です。これは、私たちが校長先生に直接”抗議”してできるようになった集会です。」

(それを言うなら、「抗議」じゃなくて、「協議」でしょ・・・。)

一人で心の中でツッコミます。(苦笑)

ルール説明と言っても、「逃歩中」と聞くだけでルールを瞬間的に理解している子供たち。

すごい浸透度です。

合図と同時にハンター出動!

早歩きで逃げる子供たちを次々確保していきます。

校長も「ハンターモード」で子供たちのことを追いかけますが、特に低学年は、相当引きつった表情で逃げていきます。

サングラス1つで恐怖心が著しく高まるようです。

「『優しい校長先生』が売りだったのに・・・」

若干、罪悪感を感じながらもハンター役に徹します。(苦笑)

ハンターに確保された子たちは朝礼台の前に集まってきますが、2分間経つと、集会委員から号令がかかります。

集会委員B「ミッション!ミッション!」

解放イベントです!

副校長「私は、潤徳小の女神です!」

しばらく「小芝居」が続きますが、どうやら、集会委員が女神にじゃんけんに勝つと「解放」されるミッションのようです。

確保された児童「頑張~れ!頑張~れ!」

シュプレヒコールが上がります。

若干”お約束”っぽいですが、集会委員が見事にじゃんけんに勝利します。

それを見て、一斉に「脱走」していく子供たち。

さらに確保時間が2分間延長されます。

こうして、最後まで歩いて逃げ切った子たちがWinnerになりました。

(もちろん、賞金はありません。)

「教職員ハンター」と「潤徳ファンハンター」が力を合わせて子供たちを追い込んだ「逃歩中」。

今年度実施した「潤ファミ企画」の中で、一番多くの潤徳ファンの皆様にご協力いただきました。

児童集会の盛り上げに一肌脱いでいただき、本当にありがとうございました。

また、企画の中心となった集会委員会の担当の6年生児童にとっては、「子供たちがつくる学校プロジェクト」をやり抜いた達成感があったようです。

1年間、独創的な集会を企画・実施し続け、本校を盛り上げてくれました。

後輩たちにもこの想いは引き継がれていくことでしょう。【校長】

【潤ファミ】高幡不動尊博士を目指して

1月に「下見」として高幡不動尊の見学(詳しくは、こちら)をした3年生。

今日は本格的な見学になりますので、今回も「潤ファミ先生」のご協力をいただいて出発です。

早速、横断時の補助などの「職務」を果たす「潤ファミ先生」。

寺務局の皆様のご協力をいただき、1・2組と3・4組の2グループに分かれて見学します。

境内は工事中の箇所があるため、朝から工事車両の往来が多くあります。

「潤ファミ先生」の見守りをいただき、安全に参道を通行することができます。

ご厚意により、一般参観者であれば拝観料が必要な「奥殿(寺宝展)」を見学させていただきました。

中は撮影NGですので公開できませんが、重要文化財である「不動明王像」(詳しくは、こちら)の前でお話を伺う貴重な機会を伺いました。

平安時代から、幾多の火災や天災等を乗り越えて現存している「お不動さま」の迫力に子供たちは圧倒されていました。

木造というのも驚きです。

「大日堂」の見学もさせていただきました。

中では、「鳴り龍」の体験もできました。

一生懸命、手を打つ子供たち。

龍の鳴き声は聞こえたかな?

五重塔の説明も伺います。

この頃になると空がすっきり晴れて、子供たちと五重塔が映えます。

通常の参拝時には見ることができない場所に入ることができ、また、詳しい説明を伺うことができて、子供たちも「潤ファミ先生」も貴重な体験になったようです。

また一歩、「高幡不動尊博士」に近付いた3年生たちです。

貴重な機会を与えてくださいました関係者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】緊急告知、2連発!

校長「以上で、校長先生の話を終わりま・・・」

いつものとおり、全校朝会を終えようとすると・・・

児童会本部役員たち「ちょっと待った~!」

本校の”お約束"で告知タイムです。

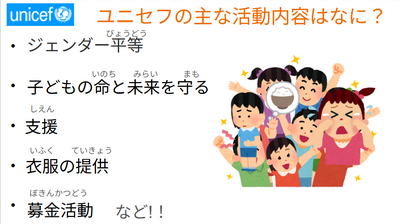

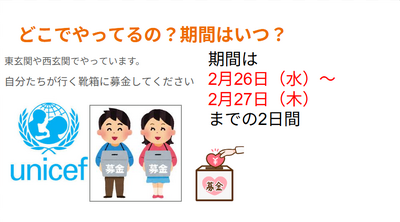

今年もユニセフ募金を実施するため、協力の依頼です。

児童会本部役員A「ユニセフでは世界の全ての子供の命を守り、健やかに成長を支え、明るい未来を作ることを目的に保健だけではなく、教育や水の衛生を管理しています。具体的にはトイレの設置、支援プログラムなどです。」

一生懸命調べてきたユニセフの活動内容を紹介しつつ、協力を呼びかけます。

上のスライドの日程で実施しますので、保護者の皆様もご協力をよろしくお願いいたします。

児童会本部役員B「避難生活に苦しんでいる人、生活に苦しんでいる人のためにもユニセフ募金をよろしくお願いします!これで児童会本部役員会からのお知らせを終わりま・・・」

集会委員たち「ちょっと待ってください!」

思いっきり怪しい姿でテンション高めな集会委員たちが告知PART2を行います。

2/19(木)の朝に行われる「逃歩中」の児童集会のルール、逃げてよい範囲などの説明です。

集会委員が怪しい姿なのは、はやくも「ハンターモード」のためです。

告知中も背後で怪しい動きをしている他の集会委員たち。

告知終了と同時に全員怪しい姿で飛び出して全校児童にアピールする集会委員や担当教員たち。

なぜか、先ほどまでユニセフ募金の真面目な告知を行っていた児童会本部役員たちまでサングラスをかけて「乱入」しています。

なお、ハンター役は、現在、潤徳ファン有志の方々も募集中です。

続々とお申込みいただいているところですが、児童の活動を盛り上げるために一肌脱いでくださる方々をギリギリまで募集中です。

お時間のある方は、ぜひ。【校長】

全校朝会(2月17日)

今朝は、オンラインによる2月の全校朝会が行われました。

最初は表彰です。

1月に開催された「ひのっ子作品展」に作品を出品した児童です。

野球の大会で好結果を残した児童です。

続いて、校長の話です。

本校が取り組んでいる「子供たちがつくる学校プロジェクト」の1月から2月にかけての状況について取り上げました。

3学期になっても、全く勢いが衰えることなく「子供たちがつくる学校プロジェクト」関連イベントの実施が続いています。

・第2回ウリサク祭り(児童会本部役員会)

・全校kahoot!クイズ集会(集会委員会)

・そうじで宝探し集会(整美委員会&集会委員会)

また、6年生の「卒業プロジェクト」の第1弾である「出張ミニ先生」の取組が行われたこと、

たて割り班活動が、完全に5年生主体で計画・実施されるようになったことについて紹介しました。

そして、2学期から続けてきた、エコ委員会による「ベルマークでモンスターを倒せ」イベントで、ようやく10000ポイントがたまったため、最強のラスボス「鬼太郎(おにたろう)」を倒すことができたことを紹介しました。

本校でこうした独自イベントが盛んなのは、中央委員会、児童会本部役員会できちんと議論、調整が行われているからであることを改めて説明しました。

また、現在、3年生の「高幡不動尊博士になろう」や5年生のミシン学習において、多くの潤ファミ先生方のお世話になっており、感謝の気持ちをしっかりもつよう話しました。

最後に、中学校進学、クラス替えが近付き、今の学級の仲間と過ごせる時間が少なくなってきていることから、友達と協力して最高の学級をつくり、笑顔で進学・進級できるようにしようとまとめました。【校長】

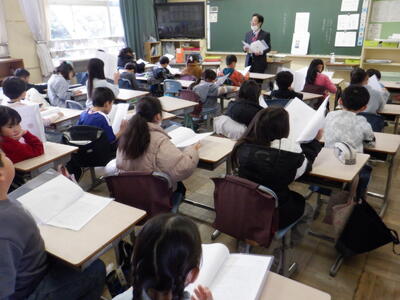

令和7年度道徳授業地区公開講座

今日は、3学期の学校公開の2日目です。

少し春を感じることができる穏やかな日和の中、たくさんの「潤徳ファン」の方々にご来校いただきました。

心より感謝申し上げます。

今日の学校公開日は、道徳授業地区公開講座を兼ねています。

そのため、1~3時間目の公開授業の中では、全学級が道徳の授業を行いました。

4時間目には、多目的室で意見交換会が開催されました。

最初に、本校の道徳教育の取組について担当教員から説明を行いました。

その後、本日参観していただいた道徳の授業の感想などについて小グループに分かれて交流を行いました。

続いて、東京都教育委員会が監修したSNSトラブルに関するビデオを視聴しました。

些細なことからSNSを通じてどんどんトラブルが大きくなっていく展開の動画に、参加された方々も真剣にご覧になっていました。

視聴後、再度、小グループに分かれ、意見交換を行いました。

「我が家のSNS、スマホルール」がいろいろ出され、活発な協議となりました。

子供たちに豊かな心を育むためには、学校だけでなく、家庭、地域の皆様のご協力が不可欠です。

こうした意見交換会等を通じて、その意識を高めることができたらよいと思います。

ご参加いただきました保護者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

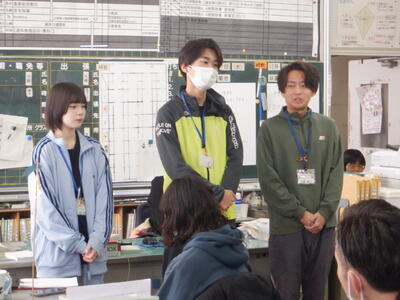

先輩も先生方も優しいよ!

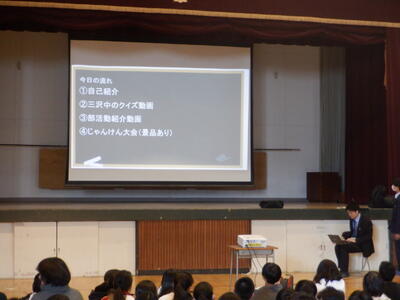

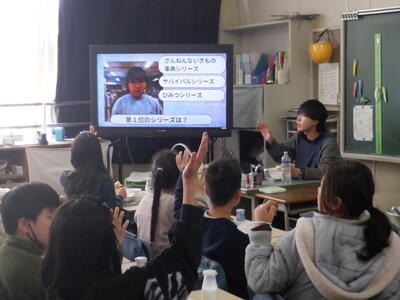

今日の6時間目、三沢中の生徒会の3名の生徒のみなさんと担当の先生が来校し、6年生に対して中学校生活について説明する「小中交流会」が行われました。

最初に交流会の流れが示されましたが、盛りだくさんでとても楽しそうです。

まず、中学校の1日の生活の様子について、生徒会が劇風に撮影した動画が流されました。

時にはクイズを織り交ぜつつ、小学校生活と中学校生活の違いについて分かるような構成になっていました。

6年生たちも笑いながら動画を見ていました。

続いて、運動部、文化部に分けた部活動紹介の動画が流されました。

どの部活動紹介も柔らかい雰囲気で、小学校のクラブ活動の延長のように感じます。

次は、じゃんけん大会です。

生徒会の生徒とじゃんけんをして勝ち抜くと、先着15名に美術部の生徒作成のプレゼントが贈られます。

敗者復活戦もあり、大いに盛り上がりました。

美術部のイラスト、ゲットだぜ!

また、昨年12月に、三沢中卒業生である、読売ジャイアンツの佐々木俊輔選手が母校訪問をされたことから(詳しくは、こちら)、その際にいただいた記念グッズをボーナスプレゼントとして本校に寄贈してくださいました。

6年生からの質問タイムもありました。

6年生A「生徒会にはどうやったら入れるんですか?」

生徒会生徒A「9月に生徒会選挙があるので、そこに立候補して当選すると役員になれます。」

生徒会に入るための質問が相次ぎました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の中心として活躍している6年生たち。

中学校に進学しても「生徒がつくる学校プロジェクト」を進める気満々のようです。

6年生B「先輩や先生は怖いですか?」

生徒会生徒B「と~っても優しいですよ。大丈夫です。」

三沢中教員「先生たちも優しいし、面白い授業もしていますよ。」

6年生C「どんなときに怒るんですか?」

三沢中教員「例えば、バレンタインのチョコを勝手に持ってきたら没収ですね。」

それは、小学校も同じです。(苦笑)

三沢中の生徒のみなさんが、新入生を歓迎しようとしていることがよく伝わる小中交流会になりました。

三沢中の生徒会の説明は、年々楽しく、分かりやすくなっていて、工夫をしていることがうかがわれます。

これは、本校が「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めていて、そのノウハウが進学しても生かされているのではないかと感じることがあります。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」を頑張って卒業した子供たちが、将来、説明側となって本校に戻ってくるサイクルができるとうれしく思います。【校長】

【潤ファミ】「第4回潤徳ファンミーティング」開催

本日の午前中、「第4回潤徳ファンミーティング(潤徳小学校コミュニティ・スクール委員会)」が開催され、「店員」の方全員にお集まりいただきました。

まずは、今年度の反省ということで、学校経営重点計画の記載内容等を確認しつつ、今年度の成果と課題について協議を行いました。

続いて、来年度の方向性について議論を行いました。

「店員」からも具体的な企画が提案されるなど、活発な意見交換が行われました。

会議終了後には給食の試食も行う予定でしたが、議論が白熱し、会議終了時刻を大幅に超えたため、「ランチミーティング」として、食事をとりながら意見を出し合うなど、充実した時間になりました。

いただいたご意見を踏まえ、来年度の学校運営につなげてまいります。

(あまりにも議論に夢中になり、会議の写真を撮ることを失念してしまいました。すみません。)【校長】

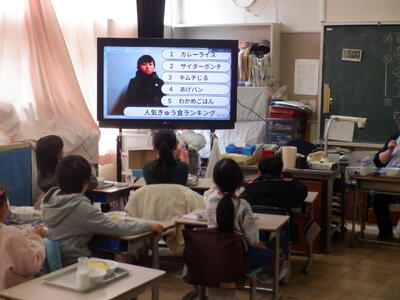

【潤八】潤徳小からの質問にお答えします!

給食時に行われているいつもの昼の放送。

放送委員A「木曜日のコーナーは、『2025年1番楽しかったこと!』です。」

放送委員たち「イェ~!」

校内リスナーからの投書を紹介し、軽妙なトークを繰り広げていく放送委員たち。

盛り上がりつつ、時間になったところで終了です。

放送委員B「これで、昼の放送を終わりま・・・」

児童会本部役員会潤八担当児童「ちょっと待った~!」

本校の”お約束”で、緊急告知が行われます。

児童会本部役員会潤八担当児童「2学期に行った『潤八ゆうびん』で、潤徳小から八小に送った質問について、八小の子たちが答えてくれた動画が届きました。各クラスでこの後見てください。」

八小の広報委員会の児童を中心に作成された5分強の「八小NEWS」の動画です。

早速、各学級で給食を食べながら視聴が始まります。

八小では、各委員会の児童も動画作成に協力しているようです。

潤徳小から出された質問「八小で人気の給食とは?」に対しては、八小の給食委員の児童が回答します。

八小給食委員「八小の人気給食ランキング、1位は『カレーライス』でした。」

両校不動のカレーライス人気に本校児童も納得です。

2年生A「3位の『キムチじる』って、食べたことないなぁ・・・。」

八小とは、ちょっと食文化が違うようです。(笑)

他にも、「八小で人気の曲は?」、「八小で人気の本は?」、「八小に動物はいるの?」という本校からの質問に、八小の放送委員会、図書委員会、栽培委員会の児童がそれぞれ答えます。

ランキング発表やクイズなどを織り交ぜた素晴らしい動画の出来に、本校の子供たちも食い入るように動画を視聴していました。

東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」でも「八小NEWS」の動画を流し始めました。

明日からの学校公開期間中も流れていますので、ぜひ、ご覧ください。

八小のみなさん、ありがとう!【校長】

「もったいない」から「ありがとう」へ!

総合的な学習の時間に「未来へつなげるわたしたちの行動宣言」を考えている4年生。

今日は2学期の福祉に関する学習の際にもお世話になった、日野市社会福祉協議会の方に講師としておいでいただき、「食べ物がつなぐ ひと・まち・未来」との演題で日野市のフードバンクの取組についてお話しいただきました。

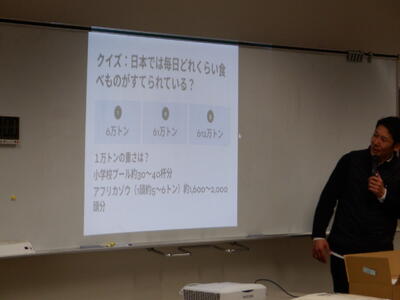

これまでSDGsに関して学んできたことを発表しながら、改めてフードロスの問題について考えます。

クイズを通しながら、日本では毎日612万トンもの食べ物が捨てられていることを確認します。

これは、国民一人が毎日お茶碗1杯のご飯を捨てているのと同じ量とのことです。

子供たちにも問題の深刻さが伝わります。

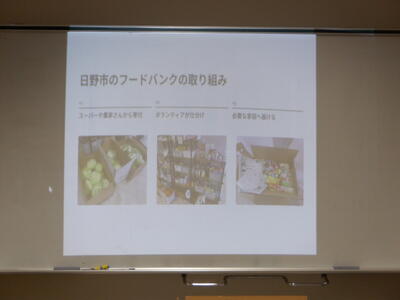

そこで、日野市では、まだ食べられる食べ物を集めて届ける活動が行われており、それをフードバンクと呼ぶことについて説明があります。

スーパーや農家の方からの寄付を受け、ボランティアの方々が仕分けをし、困っている方々にお届けするというフードバンクの一連の流れについて教えていただきました。

学校のそばでも、日野市立石田環境プラザやいなげや日野万願寺駅前店などで、個人が食品を寄付するフードドライブの取組が行われているとの紹介がありました。

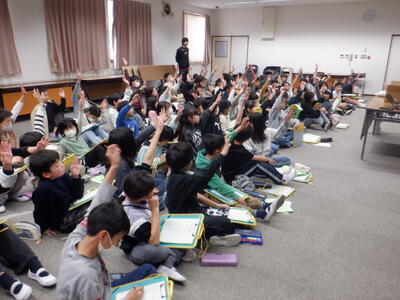

講師の方「石田環境プラザ、行ったことある?」

多くの子の手が挙がります。日頃、よく遊んでいる子もいますし、2年生の時の「まちたんけん」の活動で訪れている子も多くいます。(詳しくは、こちら)

フードドライブのポスターなどを見ている子も多いようです。

実際にボランティアの方が手作業で段ボールに詰めた食品や昨年度大きな話題になった政府の備蓄米なども紹介がありました。

実際に政府から備蓄米が日野市に届いて、フードバンクの取組に使用されるのだそうです。

講師の方「校長先生と約束していたようですが、ちゃんと、給食を残さず食べていますか?」(詳しくは、こちら)

4年生たち「はい!」

最後にちゃんとお礼をして授業は終了です。

授業終了後、「食品詰め合わせ」をしげしげと眺めながら教室に戻る子供たち。

「学んだことを家庭に伝える」ことも自分で取り組めるSDGsです。【校長】

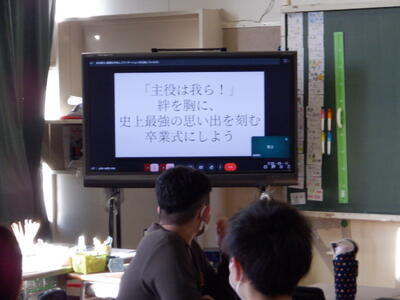

【子供たちがつくる学校プロジェクト】卒業式に向けて本格始動!

卒業までおよそ1か月半に迫ってきた6年生。

今朝は、卒業式実行委員会によるリモートによる学年集会が行われました。

卒業に向けて、全力で「子供たちがつくる学校プロジェクト」をやり切ろうとしている6年生。

現在、先週の「出張ミニ先生」をはじめとして、6年生全員が関わる「卒業プロジェクト」の企画が進行しつつあります。

それに加え、6年生だけの「子供たちがつくる学校プロジェクト」である「卒業式実行委員会」が活動を始めています。

今朝の学年集会は、その卒業式実行委員会の児童による卒業式に向けた告知です。

各学級の実行委員たちは、自己紹介とともに、卒業式に向けた決意を述べます。

それをじっと見つめる1組から4組の子供たち。

どの学級も真剣な表情で私語もありません。

画面にはスローガンも示されます。

「主役は我ら!」

まさに「子供たちがつくる卒業プロジェクト」と言えそうです。

卒業式で歌う合唱曲、今後の練習などについても実行委員から説明がありました。

実行委員を中心に、6年生一丸となって卒業式に向かいます。

6年生のラストスパートに大いに期待したいところです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】そうじで宝探し!

昨日の雪がまだ校庭に残る中、午前8時前には-4℃近くまで気温の下がった厳しい朝・・・

誰もいないはずの教室にうごめく人影が・・・。

実は、今日は初の「整美委員会×集会委員会」のコラボによる「そうじで宝探し」のシークレット集会が行われるのです。

そこで、関係の児童が、他の児童の登校前に折り紙で作った「宝」を隠しているのです。

当然、関係児童以外は集会が行われることは知りませんから、普段どおり午前中が過ぎていきます。

しかし、給食が終了し、掃除が始まろうとする頃、緊急放送が入ります。

・教室の中に宝が隠されている。

・すみずみまで掃除をする中で宝を見付け、担当児童に渡してほしい。

・担当児童は、掃除の様子をチェックし、「ピカピカ点数」を付ける。

・宝の点数と「ピカピカ点数」の合計で優勝クラスを決める。

いきなりの放送に色めき立つ各教室。

しかし、このような「ドッキリ集会系」のイベントには完全に慣れている本校の児童。

全く動じることなく、一瞬で宝探しに入ります。

担当児童が朝早く苦労して宝を隠したのに、各学級の「宝探し名人」たちが一瞬で暴いていきます。

30秒も立たないうちに、ほぼ全ての宝が見付かります。

すごい能力です。

朝、バタバタしていたせいか、6-1には宝が隠されていなかったことが発覚!

担任「全員、目を閉じて、その場にストップ!」

目を閉じた「だるまさんが転んだ」状態になります。

その間に担当児童が宝を隠します。

その後、言う間でもなく、宝の隠し場所は一瞬で暴かれます。(苦笑)

それだけではありません。

各教室の担当児童は「ピカピカ点数」の判定のため、清掃の様子を細かく観察します。

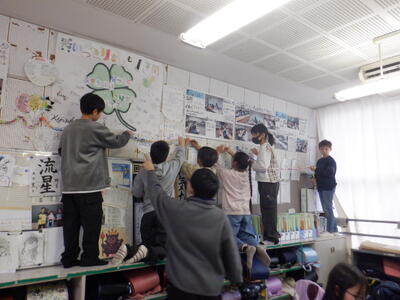

そして、6時間目の委員会活動の時間。

各学級で見付かった宝の点数の集計に入ります。

さらに掃除ロッカーも確認して、最終的な「ピカピカ点数」を確定します。

こうして、1日がかりの壮大な「整美委員会×集会委員会」の合同コラボ集会は終了です。

結果は、明日以降、全校放送で伝えるようです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】6年生による「出張ミニ先生」③

今朝は、「卒業プロジェクト」の一環である、6年生による3回目の「出張ミニ先生」の取組が行われました。

今日が最終日です。

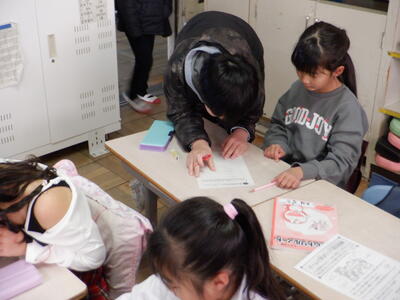

今回は、中学年の3・4年生をサポートしている様子を取材しました。

6年生たち「おはようございます!」

3年生A「おはようございます」

登校してきた下級生を各教室のドア付近で迎えることにも慣れてきました。

今日の「潤いの時間」で学習する内容を担任と確認です。

全体に挨拶をしてからサポート開始です。

4年生は学級閉鎖がありましたが、閉鎖明けで多くの子が教室に戻ってきました。

ちょうど、来年度の八ヶ岳移動教室の食事に関する食物アレルギー事前調査の用紙の確認を行っていました。

重要な書類ですから、欠席児童の分も含めて、6年生が一緒に内容の確認を手伝っています。

校長「夕飯のメニュー、ハンバーグにエビフライだって!」

4年生A「おいしそう!」

5年生への夢が広がります。

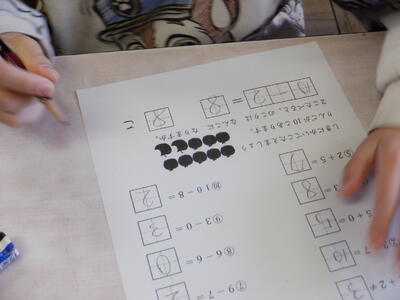

あまりのあるわり算のプリントを解いている3年生。

6年生A「5の段思い出して。五七?」

3年生A「35!」

6年生B「それを、わる数から引いて・・・。」

プリントができたら、6年生に丸を付けてもらいます。

全部できたかな?

4年生はさらに難しくなり、「小数のわり算」に取り組んでいます。

教える6年生たちも熱が入ります。

中には、アイスブレイクしている学級も。

黒板には「6年生と『Kahot!』で勝負だ」と書いてありました。

3年生VS6年生のクイズ対抗戦で歓声が上がっていました。

3回の「出張ミニ先生」の体験で、すっかり「教師の顔」になった6年生たち。

ますます下級生の尊敬を集めたようです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第9回たて割り班活動

今日は、たて割り班活動の日です。

いつものように、校長室前の廊下にある「たて割り掲示板」には、低・中学年の子たちが場所や持ち物の確認のため集まっています。

ん?6年生の姿も。

6年生A「お~、新しい遊びじゃん!」

6年生B「5年生、気合入ってるね~!」

そうです。今回から5年生が中心となる、「代替わり」の活動になるのです。

そのため、6年生たちは、直前までどんな遊びになるのか知らされていません。

どうしても、後輩たちが何をするのか気になるのです。

開始時刻になり、「さんぽ」の曲に合わせ、放送委員会から活動場所への移動を促す放送が入ります。

ここも前回と変わりました。

前回までは、6年生が活動準備をしていたため、5年生が放送を入れていましたが、今日は5年生が活動準備をしているため、6年生が放送をしています。

そして、1年生も変わりました。

前回までお迎えに来てくれていた5年生たちが、活動準備のため、もうお迎えには来ないのです。

自分たちだけで活動場所まで行かなければなりません。

校長「迷子にならないようにするんだよ。」

1年生A「もう大丈夫!幼稚園じゃないんだから!!」

また叱られてしまいました・・・。

前回までは、5年生に手をつながれていたのに・・・。

実際に移動が始まると、すんなりと活動場所に向かっていく1年生たち。

成長をうれしく思いますが、ちょっと淋しくもあります。

一方、活動場所で班員を待つ5年生たち。

ちょっと緊張した表情です。

班員を集め、出欠確認と遊びの説明を始める5年生たち。

すらすら話しているので、今日に向けて、相当練習してきたようです。

室内遊びの班も5年生が進行します。

誰もが知っている椅子取りゲームですが、一生懸命説明します。

楽しく遊び始めます。

黒板には「お母さんゲーム」と書いてあります。

ニューゲームも登場しているようです。

今日はちょっと寒さも緩み、校庭での遊びも楽しそうです。

最後は振り返りです。

6年生C「初めてにしては、5年生の進行は上手で、遊びも面白かったです。」

先輩からエールが送られます。

中には、解散後、5・6年生だけで「反省会」をする班もいくつか見られました。

5年生A「どうやったら、低学年も盛り上げることができるんですか?」

6年生D「今日の説明は、同じことを繰り返していたから、もっと事例を多くするといいと思うよ。」

5年生A「バリエーションを増やすということですね・・・。」

来月の今年度最後のたて割り班活動に向けて、5年生の意気が上がります。【校長】

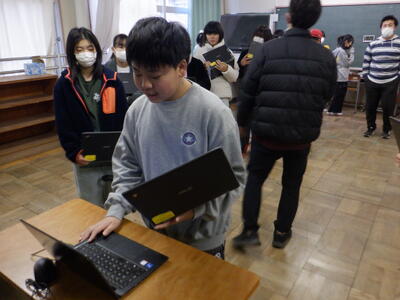

【子供たちがつくる学校プロジェクト】6年生による「出張ミニ先生」②

昨日に続き、今朝は、6年生による「出張ミニ先生」の企画が実施されました。

今日は、5年生のサポートの様子を取材しました。

3階で隣同士の5年生と6年生ですが、今朝はしっかりと挨拶です。

提出物の確認と丸付け作業です。

5年生の担任から、Chromebookに答えの見本が示されています。

校長「5年生の計算だと、さすがに難しい?」

6年生A「はい。難しいし、解くまで時間もかかるので・・・。」

提出された漢字練習ノートのチェックもします。

6年生B「すごく、字が丁寧だねぇ。」

花マルを付けながら話しかけます。

5年生A「『ひのっ子作品展』にも作品が出たことがあります。」

会話が弾みます。

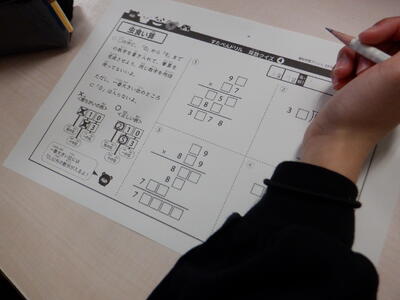

一方、「潤いの時間」に5年生に提示するプリントの難易度が高く、6年生自身が困惑する場面も。

登校してきた5年生を放置して、担任と一緒に解き方を相談している場面も見られました。(苦笑)

チャイムが鳴り、「潤いの時間」がスタートしました。

一緒に朝の挨拶をしたり、自己紹介をしたりします。

そして、高難度の「虫食い算」などのプリントに挑戦。

5年生B「え~、激ムズ!」

などの声が上がります。

校長「そんなときのために、6年生のミニ先生がたくさんいるから、どんどん呼びましょう!」

6年生総がかりで個別指導です。

中には、正解するとシールを貼ってあげている6年生もいました。

5年生もうれしそうです。

Chromebookを手に机間指導する姿は、まさに教員そのものです。

最後に6年生からの激励の一言もありました。

5年生が相手だと「ミニ先生」という感じではなく、同格で一緒に問題を解くという感じでしたが、5年生からは「ありがとうございました」という声がたくさん上がっていました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】6年生による「出張ミニ先生」①

卒業までいよいよ2か月を切った6年生。

卒業を前にして、学校に、そして下級生の役に立てないかと、「卒業プロジェクト実行委員会(詳しくは、こちら)」を立ち上げ、様々な企画を考えてきました。

その第1弾が「出張ミニ先生」の企画です。

1~5年生の各学級に行き、朝の「潤いの時間」の学習や作業のサポートをしようというものです。

今週、「出張ミニ先生」は3回計画されているので、今日は、低学年のサポートの様子をお伝えします。

朝、8時には登校してきた6年生たち。(これだけでもすごいことです。)

担当する学級の前で、登校してくる子供たちを待ちます。

プリントを持っている子たちがいます。

何のプリントか聞いてみると・・・

6年生A「お父さんのパソコンを借りて、1年生用のプリントを作ったんです。担任の先生にお願いして印刷してもらいました。」

自宅で教材研究をして授業に臨む・・・まさに、「ミニ先生」ではなく、本当の先生じゃないですか!

校長「素晴らしい!将来、小学校の先生になろうよ~!」

思わずスカウトです。(笑)

8:10になると、続々と他の学年の子供たちが校舎に入ってきます。

6年生B「ちゃんと挨拶できないと、教室には入れませんよ。」

自ら挨拶しながら子供たちを迎える6年生たち。

挨拶運動も兼ねているわけです。

2年生も6年生と挨拶です。

提出物の確認、朝の支度なども手伝います。

1年生A「もう大丈夫!一人でできるから!」

入学直後は、6年生に任せっきりだったのに・・・。(詳しくは、こちら)

成長したものです。

「ミニ先生」ですから、担当する学級の担任とも「業務内容」の打合せです。

8:25になり、「潤いの時間」が始まります。

日直が出てきて、朝の会を始める学級もあります。

校長「6年生は挨拶名人だから、6年生に負けないような大きな声で元気に挨拶しようね。」

日直の児童「おはようございます」

低学年の児童も6年生たちも元気に挨拶です。

「ミニ先生」として、「着任の挨拶」をする学級もあります。

2年生たち「よろしくお願いします!」

サポートを受ける側も、「ミニ先生」に挨拶です。

こうして、サポート開始!

使用するプリントなども「ミニ先生」が配布します。

実は、素早くプリントを配布するだけでも教員の熟練の技があるのです。

1つ1つの細かい手順にも教員の苦労があることに気付く6年生たち。

6年生総がかりで学習サポートに入ります。

丸付けも「ミニ先生」の大事な仕事です。

と思ったら、6年生が2年生の担任に答えの確認をしています。

6年生でもちょっと戸惑う問題もあるようです。(苦笑)

学級によっては、6年生と一緒に遊んだり、節分なので鬼の面作りの手伝いをしたりする活動もありました。

そして、「自作プリント」にも1年生がよく取り組んでいました。

自分が作ったプリントが提出されていくのを見守る気分はまさに教員そのものでしょう。

2年生たち「ありがとうございました!」

学級の子供たちのお礼を受けて、初日の「ミニ先生」の仕事は終了です。

今週、あと2回、「ミニ先生」の企画が行われます。

頼りになる6年生たちです。【校長】

避難訓練(2月)

2月になり、立春はもう間近です。

「最強寒波」も少し峠を越え、日差しも心なしか強くなってきたように感じます。

昼休みには多くの子が校庭に出て遊んでいます。

図書室で読書にいそしむ子供たち。

教室でも思い思いに過ごしています。

1年生A「校長先生、見て!(自作の)シールを作ったの。」

このように、子供たちがバラバラになって過ごしていると・・・。

副校長「訓練、訓練。地震です!・・・」

との緊急放送が入ります。

1秒もしないうちに、机の下に身を隠す子供たち。

これまで行ってきた避難訓練の成果です。

校庭で遊んでいた子たちも真ん中に集まっていきます。

教室にいた子たちも、担任ではなく、各階にいた教員の指示に従って校庭に出ていきます。

避難が完了し、校長からの講話です。

・今回は、昼休みに地震が起きた場合の訓練を行った。

・いつも話しているとおり、地震などの災害はいつ起きるか分からない。どんなときでも落ち着いて行動できることが重要である。

・特に休み時間など、学級外で過ごしているときは、担任の先生がそばにいるとは限らない。近くにいる先生の指示に従って行動できるようにしなくてはならない。

・全員の人数確認ができないと、先生たちは、けがなどをして校内に取り残されている子がいるのではないかと心配してしまう。まとまって避難できるように心掛けてほしい。

また、避難訓練とは関係ありませんが、インフルエンザ等に罹患し、欠席する児童が増えていることから、うがいや手洗いの励行、十分な睡眠と栄養摂取について全校児童に呼び掛けました。【校長】

2+1はいくつ?

今日は、東京珠算教室連盟の方においでいただき、3年生を対象としたそろばんの授業が行われました。

算数の教科書では教材として扱われているそろばんですが、指導する教員も日常的にそろばんを使うことは少なくなっています。

こうして、外部の方に講師としてご指導いただくことも多くなりました。

子供たちも大半が初めてそろばんを使うようです。

最初ですから、そろばんの歴史や1玉、5玉の基本的な動かし方などについて学びます。

実際にそろばんを使って計算をしてみます。

テキストを見ると「2+1」、「1+3」、「5+4」などの計算が書かれています。

これは、からかいたくなります。

校長「あれぇ、土日で休んでいたら、たし算が分からなくなっちゃたの?」

3年生たち「分かるもん!(怒)」

3年生A「そろばんで計算しないとダメなの!」

校長「じゃあ、この計算を間違えたら、1年生に逆戻りだね。」

3年生B「それもいいかもなぁ。午前授業多いし・・・。」

お望みなら、そうしてあげましょうか?(苦笑)

今日は、くり上がりやくり下がりのない計算です。

しかし、実際に玉を動かすのに抵抗感がある子もおり、講師の方の個別指導にも熱が入ります。

何とか今日の課題を全部クリアできた3年生たちです。

講師の先生「潤徳小の子は、とても賢いですね。なかなか全員はクリアできないんですよ。」

お誉めいただきました。

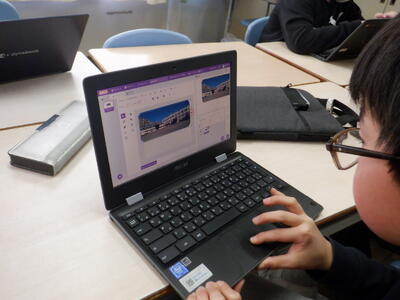

そろばん学習が終わった次の時間には端末で作業をしている学級もあります。

校長「パソコンが使えるんだったら、そろばんを使って計算しなくてもいいんじゃない?」

3年生C「そりゃ、そうだなぁ。」

でも、講師の先生はこんな話をしてくださっていました。

講師の方「電卓で計算したときは、間違えると最初から計算し直さなければなりませんが、そろばんは、計算の途中からやり直すことができます。」

計算のプロセスを理解することがそろばんの学習では重要なのです。【校長】

理科の実験、花盛り

寒い冬、生き物や植物は観察しにくい時期ということもあり、教科書の構成は室内での実験が必要な内容が目立ちます。

「磁石のふしぎ」を学習している3年生、

N極、S極の関係について実験して調べています。

消しゴムを間においても引き合うのか・・・。

極同士で引き合ったり、反発し合ったりする性質を使って、磁石をゆらゆら揺らして遊んでいるペアもいます。

3年生A「S極とN極がくっつくから・・・SNSだね!」

現代の子は覚え方が違います。(笑)

実験で得た結果をまとめ、考察することも理科の大事な学習です。

一方、4年生は理科室で実験準備です。

コンロを出して、火を使うようです。

校長「いいなぁ!お肉を焼くの?」

4年生A「違います!」

校長「お鍋にするのかな?」

4年生B「違うよ!(怒)」

校長に構わず、真剣に準備を進める4年生たち。

金属の棒にろうを塗って、火にかけると・・・

だんだんとろうが溶け、広がっていきます。

金属の温まり方を視覚的に確かめる実験なのです。

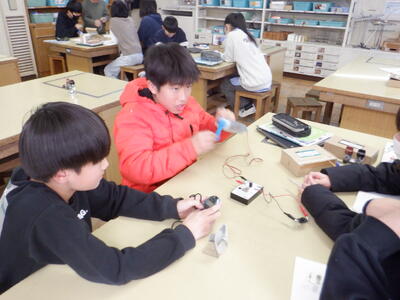

1・2時間目の4年生の実験が終わると、3・4時間目は6年生がやってきました。

豆電球と発光ダイオード(LED)の使う電気量の差について実験するようです。

同じ秒数、手回しモーターを回し、豆電球と発光ダイオードそれぞれが点灯する時間を比較します。

ストップウォッチを手に、正確に計測します。

AIの発達などの影響で、電力需要が急増していると言われる中、発光ダイオードの使用などを通して省電力につなげていく必要がありそうです。【校長】

いつからが「昔」?

社会科で「わたしたちの日野市の歩み」を学習している3年生。

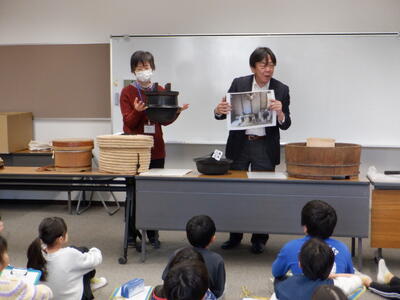

今日は、日野市郷土資料館の2名の方においでいただき、昔の生活道具などについてご紹介いただきました。

「十年一昔」などと言います。変化の激しい現代においては、去年のことでも「昔」と感じることもありますが、今日ご紹介いただく昔の道具は、電気やガスを使うことが一般的ではなかった、およそ70年以上前、昭和30年代以前のものとなります。

大きく、「料理」、「洗濯」、「照明」の3つのカテゴリーに分けて道具の説明をいただきました。

例えば、お米を炊いて食事にするためには「羽釜」、「かまど」、「おひつ」、「おひつ入れ」が必要になります。

しかし、現代は、電子炊飯器のボタン1つで加熱から保温までを行うことができます。

さらに、昔は、火の番をしなければならず、お米が炊き上がるまで火のそばを離れることができませんでした。

道具が便利になるということは、多機能化、省力化するということなのです。

ちょっと「新しい道具」になりますが、カセットデッキの紹介もありました。

資料館の方「カセットテープを入れて、スイッチを押すと音が出てくる仕組みで・・・」

ちょっと、反応の悪い子供たち。

資料館の方「カセットテープ、見たことない人はいますか?」

半分以上の子の手が挙がります。反応が悪いわけです。

もうカセットテープも知らない世代なのですね。

校長は、カセットテープを入れたウォークマンで音楽を聴きながら歩く、ナウい若者だったのですが・・・。(苦笑)

子供たちから多くの感想や質問も発表されます。

3年生A「たらいから水は漏れないんですか?」

よく見ると、たらいの継ぎ目には隙間が空いています。そこに目を付けた質問です。

資料館の方「たらいに水を入れると、木が膨らみ、隙間がふさがるので水が漏れないんですよ。」

最後は、間近で昔の道具を見せていただきました。

群がる子供たち。

「羽釜」を持って、「重い~」などど歓声を上げていました。

日野市郷土資料館の皆様、貴重な道具を持参していただき、ありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】激突!学級対抗クイズバトル!!

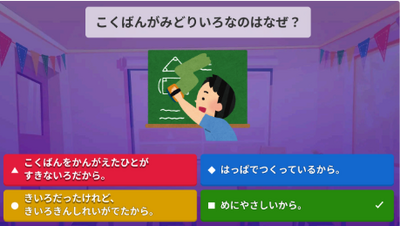

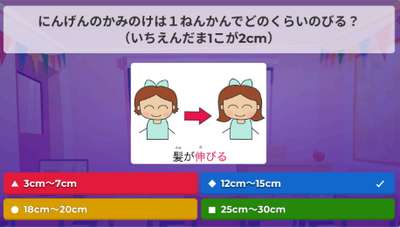

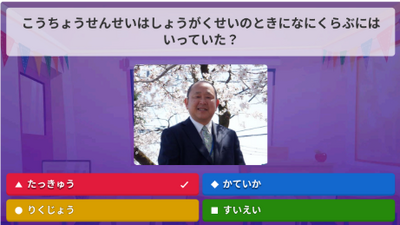

今朝は、集会委員会によるオンライン児童集会が行われました。

内容は、「Kahoot!」を使った、クイズ集会です。

空き教室からの生中継になります。

各学級がエントリーしたことを確認して、集会スタートです。

今回は「いろいろクイズ」です。

クイズに答えると、雑学の知識が得られるという、知的な企画です。

全部で10問出題され、正答率で競います。

制限時間内に学級の意見をまとめなければならないので、各担任は、挙手の様子を見て代表して解答を入力します。

正答になると、大歓声です。

後半の問題は難問も出題されます。

制限時間にクラスの意見をまとめるのも大変になってきます。

最後のクイズは校長問題です。

(いったい、この答えを知ることが何の雑学になるのか・・・)と、出題される本人は思いますが、なぜか、校長のプライベートの切り売りはよく行われます。(苦笑)

正解、不正解、どちらでも各学級から歓声が上がり、朝から盛り上がるスタートになりました。

担当の集会委員たちは、集会に向け、インターネットや本などで「ネタ」を集め、クイズを作ったとのことです。

「Kahoot!」による問題作成も自分たちで行い、「デジこれ」実践校として、児童のICT活用能力の高さも光ります。【校長】

【潤ファミ】「潤ファミ先生」、ピンチを救う!②(ミシン操作編)

3年生たちが高幡不動尊見学から戻ってきたあたりから、校内では別な潤ファミ企画が始まっていました。

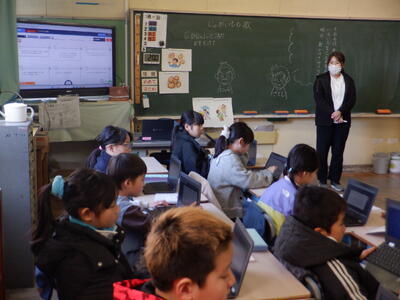

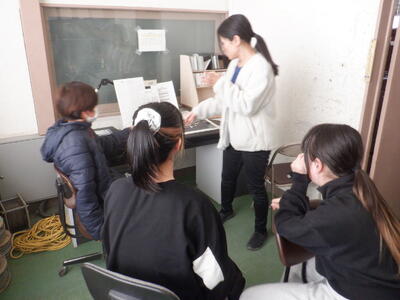

5年生が家庭科でミシンを使った裁縫の学習を行うので、潤ファミ先生方のご協力をいただき、個別指導体制の充実を図ろうというものです。

今日は、3・4時間目、5-3の家庭科の授業でしたが、2名の潤ファミ先生方においでいただきました。

子供たちも、「よろしくお願いします。」ときちんと挨拶です。

家庭科専科「ミシンに初めて触る子、どのくらいいますか?」

大半の子の手が挙がります。

ミシンがあるご家庭も少なくなっていますので、ほとんどの子にとって、初めての経験ということになります。

潤ファミ先生方は、2学期、6年生のミシン学習にも支援してくださっていますが、5年生は、ミシン学習自体が初めてですから、より、個別対応を手厚くする必要があるのです。

まずは、空縫いの準備をします。

電源を入れることも初めての子が多いので、おそるおそる作業を進めています。

足でコントローラーを踏むと、針が動き出し、驚く子供たち。

練習布を「ハ」の字に押さえ、縫い目が曲がらないようにします。

早くも潤ファミ先生になすがままの子も出始めます。

まだ、空縫いの段階なのに大丈夫かな・・・。

少し不安がよぎります。

不安は的中し、 糸をセットする段階になるとトラブル続出!

下糸を巻く→下糸を入れる→上糸をかける→下糸を引き出すといった一連の流れを理解することも難しいですし、針棒糸掛け、針穴に糸を通す作業自体も難しさが伴います。

「むずい~!」

という声があちらこちらから上がり、潤ファミ先生方は引っ張りだこです。

いつの間にか、ミシンの前には、子供たちではなく、潤ファミ先生が座ってトラブルを解決している場面も・・・。

苦労の末、糸を縫い始めると、楽に縫い上がって子供たちも大喜び!

「校長先生、見て~!」

(苦労したのは潤ファミ先生じゃないかな・・・)と思いつつも、「上手だね~!」と誉めます。

ミシンが楽しかったと多くの子が手を挙げていましたが、これも、潤ファミ先生方のご支援のおかげです。

まだ「超初心者」の5年生たちは、これからエプロン作りに挑戦していきます。

迷える5年生たちには、潤ファミ先生方の温かいご支援が必要になりそうです。

2月いっぱいくらいまではミシンの基礎、エプロン作りが続きますので、潤ファミ先生、引き続き募集中です!【校長】

【潤ファミ】「潤ファミ先生」、ピンチを救う!①(高幡不動尊見学編)

コミュニティ・スクールとして、潤徳ファンの皆様と共に教育活動を進めている本校。

今日は、3年生が総合的な学習の時間で調べ始めている「高幡不動尊博士になろう」の学習を進めるため、実地見学を行います。

境内ではグループ活動を行う予定のため、「潤ファミ先生」を募集し、安全管理等のご協力をいただくことになりました。

朝早い1時間目からの見学にもかかわらず集まってくださった5名の潤ファミ先生方。

学年主任から見学の手順等の説明を受けます。

職務に忠実な潤ファミ先生方は、自主的に打合せを進めています。

出発前に子供たちに紹介です。

3年生は、これまでもたびたび潤ファミ先生方にお世話になっているので、落ち着いて「よろしくお願いします!」と挨拶しています。

こうして、潤ファミ先生にも見守られながら、高幡不動尊に出発!

ここまでは、今年度、何度も見られた光景ですが・・・。

校長が別行動で後から高幡不動尊に行ってみると、いつもの土方歳三像の前ではなく、五重塔前で子供たちが集まっています。

実は、今日、1/28は初不動大祭で、だるま市が行われる日だったのです。

そのため、朝から境内には多くの人が集まり、TV中継等も行われているほどでした。

担任たちは、その情報を得ておらず、人の少ない朝の境内を「ほぼ貸切状態」で見学することを想定していたのですが、予想外の展開になりました。

しかし、グループ活動を行うことは今さら変更できないので、潤ファミ先生にもご協力いただきながら見学を実施することになります。

屋台のたくさん出ている参道をグループで通っていく子供たち。

校長「わたわめとか焼きそばを買い食いしちゃいけません!」

3年生たち「それは、校長先生でしょ!」

子供たちの方がしっかりしているようです。

様々な場所で手を合わせている子供たち。

校長「何をお願いしているの?」

3年生A「頭がよくなりますように。」

3年生B「ゲームで高得点が取れますように。」

3年生C「みんなが笑顔で過ごせますように。」

えらい!「笑顔招福」です。

3年生D「だめだよ!願い事教えちゃったら叶わないんだよ!」

バレたか・・・(苦笑)

五重塔と子供たち。

映えます。

マップを見ながら、境内の様々な場所を訪れていきます。

時には、屋台の方が声を掛けてくださることがあります。

屋台の方「この奥には、大観音像があってね・・・・・・。」

思わぬ地域の方との温かいふれ合いです。

子供たちは、集合時刻までグループで見学するのですが、腕時計などを持っているわけではありません。

担任たちは、境内の参拝客等が少ない想定だったので、集合時刻が近付いたら、個別で声を掛けていけばいいと考えていたからです。

そこで、潤ファミ先生たちが大活躍です。

3年生たち「今、何時ですか?」

潤ファミ先生A「9時23分ですよ。」

辻々に立つ潤ファミ先生たちに確認していく子供たち。

こうして、思わぬ想定外のこともありましたが、潤ファミ先生方のおかげで無事に見学を終えることができました。

寒い中でしたが、ご協力いただき、ありがとうございました。

ただ、今日の見学の位置付けは下見です。

次回の本格的な見学は、2/18(水)を予定しています。

次回は、高幡不動尊の関係者の方にご説明いただいたり、一般参拝者はなかなか入れない場所を参観させていただいたりするレアな体験ができる・・・かもしれません。

寺社仏閣マニアの方にとっては貴重な機会になりそうです。

「潤ファミ先生」、引き続き募集中ですので、よろしければ、ぜひ。【校長】

環境に配慮した企業活動

3学期の総合的な学習の時間に「未来へつなげるわたしたちの行動宣言」を考え始めた4年生。

今日は、調布に工場のあるキユーピー株式会社の出前授業をお願いして、企業の環境保全に関する取組について教えていただきました。

先週、SDGsについて学んだ4年生たち。

キユーピー株式会社は、マヨネーズ、ドレッシングなど、食に関する製品を製造していますから、環境に配慮した取組を重視しているとのことです。

今回の学習は、SDGsの「12 つくる責任 つかう責任」に関連し、企業が「つくる責任」にどう向き合っているかという内容になります。

もちろん、消費者である子供たちは「つかう責任」があるわけです。

子供たちに家庭ごみの内訳を表したグラフが提示されます。

1位は紙類ですが、2位は生ごみ、3位はプラスチック類です。

食に関する製品を作り、容器にプラスチックを使うキユーピー株式会社にとっては、2位、3位に直接関係するので、とても大きい問題なのです。

そこで、マヨネーズの容器の厚さを薄くしたり、賞味期限を延ばす研究を進めたりするなどの企業努力を続けているという説明がありました。

また、ホームページでは、キャベツの芯を使った料理レシピを掲載するなど、フードロスの推奨に関する啓発も行っているとのことです。

熱心にメモをとる子供たち。

4年生にとって、「つかう責任」として身近に取り組めるのがごみを減らすこと。

「3R(リデュース、リユース、リサイクル)」についても確認します。

子供たちはクループワークで、フードロスを減らすための取組について話し合いました。

最後に、各グループの代表児童が話し合ったことを発表しました。

4年生A「好き嫌いなく、給食を残さず食べることを頑張りたいです。」

4年生B「(賞味期限が近い)棚の前の方から商品をとるように家族に勧めたいです。」

4年生C「キャベツの芯を使った料理をお母さんに提案しようと思いました。」

まずは行動に移すこと。

大きな目標を達成するには、まずは、小さな1歩からです。【校長】

好きなことに没頭して

今日は、3学期最初のクラブ活動が行われたので、ちょっとのぞいてみました。

いくつかのクラブをご紹介します。

音楽クラブは「青のすみか」の曲を練習中です。

デジタル制作クラブでは、Scratchを使ったゲーム制作が行われていました。

潤徳小の写真を貼り付けている子がいたので、何に使うのか聞いてみると、タイトル画面に使用するとのことでした。

クラフトクラブでは、「ストロー傘」を折り紙とストローを使って作っていました。

細かい作業が多く、ちょっと難しそうです。

ペットボトルを使って、空気鉄砲を作っている科学クラブの子供たちです。

運動系の陸上、球技、卓球の各クラブの子供たちも元気いっぱいです。

校庭はちょっと寒そうですが・・・。

クラブ活動は、異学年の子供たちが集まって、「自分の好き」を極める活動です。

どのクラブも時間を忘れて活動に没頭する子供たちがたくさん見られました。【校長】

自分ができることから始めよう!

3学期の総合的な学習の時間に「未来へつなげるわたしたちの行動宣言」を考えていく4年生。

今日の6時間目、市の環境政策課の職員の方々においでいただき、SDGsについてのお話を伺いました。

まずは、地球温暖化の影響により、異常気象が多くなっている現状について話がありました。

今朝、1年生と氷遊びをしていた校長は、「温暖化と言っても、今日は十分寒いけど・・・」と思ってしまいましたが、去年の夏の暑さを振り返ると、やはり普通ではなくなってきていると考えざるを得ません。

令和元年の台風19号で被災した日野橋の写真を例にしつつ、身近なところにも影響が出ているとの説明がありました。

そこで大事になるのが、SDGs(持続可能な開発目標)の取組を進めていくことです。

17のゴールについて教えていただきました。

一例として「14 海の豊かさを守ろう」の話がありました。

捨てられた日本などのごみがハワイの海岸に到着し、ウミガメの生態に影響している写真が示されました。

逆にハワイのごみが日本の海岸に漂着することもあるのだそうです。

「14 海の豊かさを守ろう」だけ取り組むのではなく、他のゴールとも密接につながっていることを意識する必要があるとの説明もありました。

海に捨てられるごみを減らすことでリサイクルが進み、「12 つくる責任 つかう責任」につながります。

また、海水がきれいになることは「6 安全な水とトイレを世界中に」につながり、さらに「3 すべての人に福祉と健康を」につながっていくわけです。

ちなみに、日本では、食べ残しなどの「家庭系食品ロス」だけで233万トンもあるのだそうです。

子供たちも1学期に社会科でごみ減量の学習をしているので、フードドライブの説明などに興味を示していました。

なお、我が国は、17のゴールのうち、現在、目標を達成しているのは「3 すべての人に福祉と健康を」だけということです。取組期間の2030年までには課題が山積しているのです。

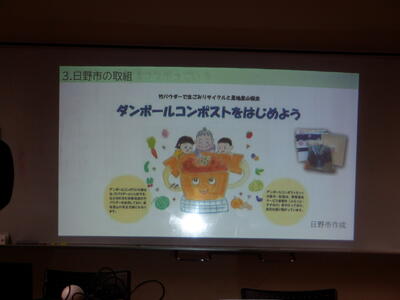

日野市でも、ダンボールコンポストの取組などを進めているとの話がありました。

子供たちからも「うちでもやっています。」との発言がありました。

ひととおりご説明をいただいた後は質問タイムです。

4年生A「一番簡単に取り組めるゴールは何ですか?」

職員の方「まずは、自分が取り組めることをやってみるというのが大事だと思います。」

担任「その取組を考えていくことが『わたしたちの行動宣言』につながるんですよ。」

校長「校長先生は、ハワイに行って、ごみ拾いをしてみようかなぁ・・・」

4年生たち「あはは」

4年生B「一番大事なゴールは何ですか?」

職員の方「人が生きていくために必要な水や食料に関することが一番大事なゴールだという人もいますが、私は、どのゴールも同じように大事だと考えています。」

学習を進めるうちに、自分の考えを深めることが重要です。

担任「最後に校長先生、何かありますか?」

うわ・・・来た、無茶振り・・・。

校長「まず、できることは、給食を残さず食べること!フードロスにつながりますね。」

大きくうなずく4年生たちです。【校長】

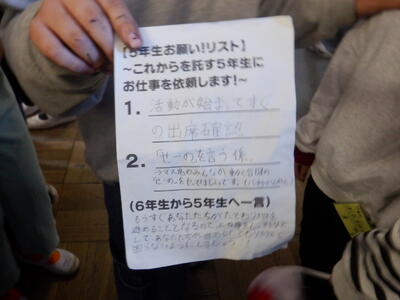

【子供たちがつくる学校プロジェクト】たて割り班活動 引継ぎ会

いよいよ、2月のたて割り班活動から、5年生が計画を立て、進行する「代替わり」が行われます。

すでに過去2回、「一部委任」が始まっていますが、中心が5年生になるのは初めてです。

そこで、今日の給食後、5・6年生が体育館に集まり、「たて割り班活動 引継ぎ会」が行われました。

まずは、6年生のメンバーから、一言ずつ5年生へのメッセージを送ります。

6年生A「たて割りは、他学年と関わる数少ない活動だから、大切にしてほしいと思います。」

6年生B「外遊びの時に雨が降る可能性があるから、室内遊びの数を増やしておくのがポイントだよ。」

歴代のたて割り班活動で使用されている「たて割りボード」が引き継がれます。

こうして、正式に5年生へバトンタッチされます。

5年生からも質問などが出されます。

5年生A「説明しているときに気を付けていることはどんなことですか。」

6年生C「自分が知っていることでも、低学年の子は知らないことがあるので、みんなが分かるように説明しました。」

5年生は、2月のたて割り遊びを考えて始めています。

そのことについて、6年生にアドバイスを求めている班も多くありました。

これまで一緒に活動してきているので、どの班も仲良く引継ぎしていました。

最後に5年生代表の挨拶です。

5年生B「6年生は、1年生が泣いていたときもすぐに行って、優しく対応していました。僕もそんな6年生のようにたて割り班を引っ張っていきたいと思います。」

5年生C「5年生が自分たちだけでたて割り遊びをまとめていくことができるか、今は不安です。今日、6年生からもらったアドバイスを大切にして頑張ります。」

会場からは大きな拍手が送られました。

緊張気味の5年生と、ホッとしたけれどちょっと淋しそうな6年生のそれぞれの姿が印象的でした。【校長】

最強寒波を学びに生かす

子供たちの登校する前、プール横の花壇の前にたくさんのプラスチックカップなどが置いてありました。

校庭の端にも。

学校の畑のそばにもあります。

1年生が生活科の「ゆきやこおりであそぼう」の学習のために、昨日のうちにカップに水を入れて置いていたのです。

登校してきた子たちは、早速このことに気付き、様子を見ています。

4年生A「あ~あ、私も氷の実験やりたかったなぁ!」

校長「1年生の時に氷を作ったこと、覚えてる?」

3年生A「うん、覚えてる!」

他の学年の関心も高いようです。

1年生の担任たちが今日をターゲットにしてカップを置いている理由は言うまでもありません。

今、まさに「最強寒波」がピークとなっているからです。

朝の7時半現在、百葉箱内の気温計は-4℃近くになっていました。今冬の最低気温です。

プールも「全面凍結」でした。

現在、持久走週間のため、校庭の土ぼこりを少なくする目的でスプリンクラーを使って散水しているのですが、ちょっと、昨日は水栓の締めが甘かったようで、少し水が出ていたようです。

思わぬ「人工つらら」ができていました。

昨晩から今朝にかけて氷作りの「実験」に挑んだのは1-1と1-4です。

1時間目が始まると、早速1-4の子供たちが実験場所の畑の周りに集まってきました。

さぁ、結果はどうなっているか・・・

最低気温は氷点下、今朝はほぼ無風で、絶好の条件になっているので、分厚い氷ができていることが期待されます。

1年生A「校長先生、見て~!」

早速、牛乳パックを抱えた児童がやってきます。

氷ができていれば、相当な「大物」が期待できそうです。

1年生A「水のままだよ~!」

え・・・?

のぞき込むと、本当に水のままで、表面にも氷は張っていません。

紙パックは保温性が高いのかな・・・?

1年生B「校長先生~!」

次々と子供たちが校長を呼び止めます。

1年生B「水のままだよ!」

え・・・?

表面に氷が張っている子もいますが、半数以上の子が水のままです。

これだけ好条件だというのに・・・。

ただ、氷の張っていない子のカップの水の中には土が入り、水が濁っている傾向があります。

朝は無風でも、昨晩は結構風が吹いていて、凍りにくい条件だったのかもしれません。

しかし、同じお盆の上に置いていても、氷の張っているカップと張っていないカップがある場合もあります。

わずか10cmくらいの違いで氷のでき方に差ができるのです。

奥深いものです。

1-1の子たちも出てきました。

「縄張り」は、プール横の花壇や校舎前が中心です。

1年生C「見て~!氷ができてるよ。」

いそいそと「収穫物」を教室に運んでいく1-1の子供たち。

水のままのカップもありますが、1-4に比べると氷が張っている割合が高いようです。

畑と違い、周りに土が少ないため、不純物が入りにくかったことも影響しているかもしれません。

教室に戻って、牛乳パックをはがすと、見事な氷柱のでき上がりです。

校長「今日は、みんなでかき氷パーティーだね!」

1年生D「やめて!今は冬でしょ!」

叱られてしまいました・・・。

地球温暖化が進んでいると言われますが、真冬はまだまだ凍てつく寒さが続きます。

1-2、1-3を含め、これからも氷作りの「実験」が行われるようです。【校長】

持久走週間、スタート!

本校の体力向上の取組の1つである持久走週間が今日から始まります。

今朝は、まず、持久走を行うときの留意点などについて、臨時のリモート集会で体育委員会の児童から説明がありました。生中継場所は5-3の教室からです。

体育委員たちは、スライドを使いながら、開始時刻を守ること、合図で始めること、自分のペースを守ること、体調が悪くなった時はゆっくり歩くことなどを説明し、コースや走り方の確認をしました。

毎年恒例の取組ですが、各教室の子供たちは、静かに留意点などの説明を聞いていました。

そして、中休みになり、続々と所定のスタート地点に集まってくる子供たち。

自主的に準備運動などをしています。

軽快なバックミュージックが流れる中、5分間、周回で走っていきます。

「同じペースで」と説明を受けているのに、なぜか、スタートダッシュをする子供たち。

これを「本能」と言います。(苦笑)

現在、日本列島を今冬最強寒波が覆っていますが、寒さに負けず、元気に子供たちは走っていました。

走った周数に応じて、持久走カードに色塗りをしていく子供たち。

これが楽しみで頑張っているようです。【校長】

ひと足早い「巣立ちの日」

(1つ前の記事の続き)

児童会本部役員司会「これで、第2回ウリサク祭りを終わり・・・」

校長「ちょっと待った~!」

校長から、本校の「お約束」でストップがかかります。

校長「楽しい集会の後ですが、みなさんにちょっと残念なお知らせがあります。」

校長「3年前から、学校インターンシップや学力向上支援者として、お世話になった大学生の先生が今日で最後の活動日となったので、挨拶をいただきたいと思います。」

本校は、昨年度、市教委から「令和6年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業」の対象校として認めていただき、教職を志す多くの学生に本校で多様な経験を積んでもらい、夢と希望をもって、将来の教育を担ってほしいという「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の事業に取り組みました。

今年度も引き続き、学生の育成に積極的に取り組んでおり、本校の特色の1つとなっています。

しかしながら、大学生は4年で卒業ですので、どうしても「お別れ」しなければなりません。

今朝は、クイズ集会が始まる前に臨時職員朝会を開き、教職員向けにも挨拶を行いました。

本校との関わりは、大学2年生の時のインターンシップ(詳しくは、こちら)からですから、長く本校の児童と関わったことになります。

主には各学年の授業支援が多いのですが、行事の手伝い、生活科・社会科見学・移動教室の引率補助など、たくさんの活動に携わり、多くの児童の支援を行ってきました。

今日の活動終了時には、多くの子が「見送り」に来ました。

こうした純粋なところが本校の子供たちのかわいいところです。

1年生A「絶対、立派な先生になるんだぞ!」

何よりのはなむけの言葉でしょう。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「第2回ウリサク祭り」クイズ集会

先週から今週にかけては、「第2回ウリサク祭り」期間です。

各学級や、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」では各委員会が作成した紹介動画が流され、「クイズ集会」に向け視聴されていました。

一方、昨日の中央委員会では、児童会本部役員の司会担当や各委員会の委員長による「クイズ集会」のリハーサルが行われるなど、着々と準備を進めてきました。

そして、今朝、今までの「勉強」の成果が試される、「第2回ウリサク祭り」クイズ集会がオンラインで行われました。

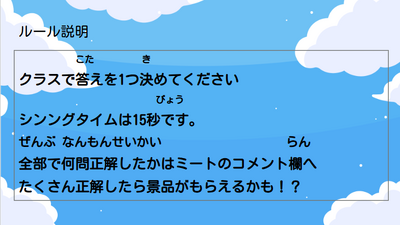

ルールは写真のとおりです。

各委員会の委員長を中心に11の委員会から出題されます。

つまり、クイズは11問あるわけです。

実際のクイズは、写真のような問題です。

簡単なものと、動画をしっかり見ていないと分からない問題が含まれています。

(もちろん、クイズの答えは、15秒経ってから表示されます。)

各委員長等は、別室から生中継なので、クイズを出しているときに各教室の様子は把握できていないのですが・・・

その頃、教室内は大興奮状態!

15秒以内に学級内の答えをまとめなけらばならないのです。

「1番だよ!」

「え~、絶対2番だよ!!」

などの食い違いがあっても、15秒以内に意見をまとめなければなりません。

担任は正解を知っていても言うわけにはいきませんから、苦笑いということになります。

正解の発表があるたびに一喜一憂!

正解だった学級から大きな歓声が上がります。

「デジこれ」実践校ですから、集計もデジタルを活用して行います。

各担任は、正解数をコメント機能を使って中継先の端末に送付します。

こうして、速やかに結果の集約を行います。

全問正解の学級もいくつかあるようです。

こうして、クイズ集会は大盛況!

児童会本部役員司会「これで、第2回ウリサク祭りを終わり・・・」【校長】

全校朝会(1月20日)

今朝は、リモートで1月の全校朝会が行われました。

最初は、自転車競技で活躍した児童の表彰です。

続いて、校長からの話です。

まずは、「子供たちがつくる学校プロジェクト」についてです。

明日は、「第2回ウリサク祭り」クイズ集会が予定されています。

現在、各学級では各委員会が作成した動画の視聴期間になっています。

クイズの答えは動画の中にあることから、しっかり視聴して準備するよう促しました。

各教室でもしっかり校長の話を聞いています。

続いて、先週まで行われた、低学年の硬筆での書き初め清書、3年生以上の「席書会」の振り返りをしました。

図工、書道の学校代表に選ばれた児童は、今週末の「ひのっ子作品展」で展示されるので、紹介をしました。

明後日からは、持久走週間が始まります。昨年度の写真を示しながら、しっかり走って健康な体づくりをするよう話しました。

教室では、「行ったことある~!」という声も上がっていたようです。

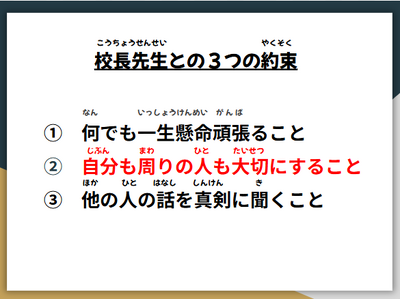

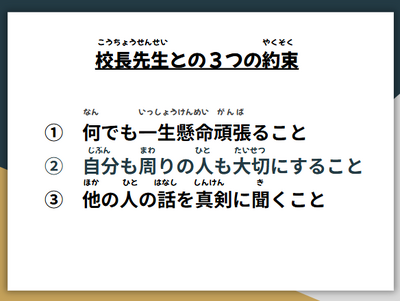

最後は、校長との3つの約束について改めて確認です。

笑顔で学校生活を送るための最低限のルールなので、常に意識して取り組むよう話し、朝会を終えました。【校長】

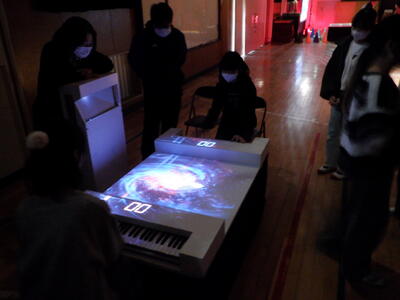

体感しながら学ぶ プロジェクションマッピングを利用したバーチャル体験

東京都教育委員会は、令和4年度から子供たちに様々な体験活動を提供する「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」の事業を行っています。(令和4年度は、こちら 令和5年度は、こちら 令和6年度は、こちら ※ただし、令和6年度は、「『笑顔と学びの体験活動プロジェクト』における『学校企画・提案型』実施校」として、通年、明星大学学友会吹奏楽団の方々と「MJコンサート」等の交流を行う特別なプロジェクトでした。)

今年度は、最新の先端技術に触れる場として、「株式会社ニッポン放送プロジェクト」、「VISUALBEATS」の皆様のご協力をいただき、「バーチャル技術」にスポットを当てた体験活動に6年生が取り組みました。

関係者の皆様には、先週から機器の設置の下見を行っていただき、今日も朝早くから準備を行っていただきました。

(なお、今日のホームページは、この後、真っ暗な中での写真が続きますので、ピンボケ続出です。すみません。)

最初に全体説明があります。

担当の方「プロジェクションマッピングって、聞いたことありますか?」

手を挙げる6年生は半数くらい、実際に見たことのある子はかなり少数です。

その原理について教えていただきます。

写真は「惑星おいかけっこ」の体験コーナーの説明です。

様々な方向に動いていく投影された惑星を足で踏むと、光と音が出るという体験です。

ここでは、プロジェクターを使うとともに、人間の動きをつかむセンサーが活用されています。

惑星ではないものを投影することもできます。

パソコンで設定し、ウリーやサクラモチを隠れキャラにしていただきました。

というわけで、体験開始!

6年生A「おぉ、サクラモチが出たぞ~!」

喜々として踏んでいきますが・・・

見ている校長とすると、オリジナルキャラクターがどんどん踏まれていくのはちょっと複雑な気分になります。(苦笑)

こちらは、「けんばんホッケー」のコーナーです。

鍵盤をタイミングよく叩き、相手ゴールに多くシュートした方が勝ちとなる対戦型アトラクションです。

「リズミックドラム」のコーナーです。

リズムに合わせてドラムを叩くリズムゲームです。

「太鼓の達人」と言った方が分かりやすいでしょうか。

「スマッシングエイリアンズ」のコーナーです。

次々と現れる悪いエイリアンたちにクッションボールを当ててやっつけるゲームです。

「新作パズルコレクション」のコーナーです。

画面に表示された指示に従ってカラフルなボックスを時間内に置いて正解するとロケットが発射できるアトラクションです。

チームで協力することが大事です。

最後は、質問コーナーがあります。

6年生A「どうして、鍵盤を叩くとシュートができるんですか?」

担当の方「鍵盤がパソコンのキーボードとつながっていて、叩く鍵盤の場所によって、シュートの場所も変わるんです。」

6年生B「叩いたリズムはどうやって分かるんですか?」

担当の方「叩くドラムの横に音を感じるセンサーがついています。」

単純に遊ぶだけでなく、どんな仕組み、構造になっているか考えることが大事です。

こうした体験がきっかけになって、将来、技術者を目指す子が出てきたらよいと校長は思うのですが・・・。

6年生たち「あ~、面白かった~!」

何か、「潤徳ゲームセンター」で遊んで満足という感じの子が多いような気がします。(苦笑)【校長】

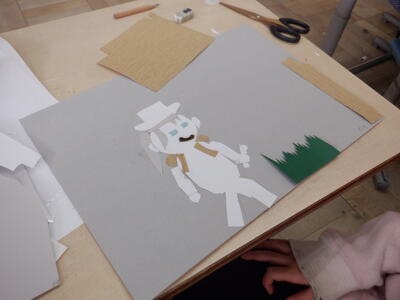

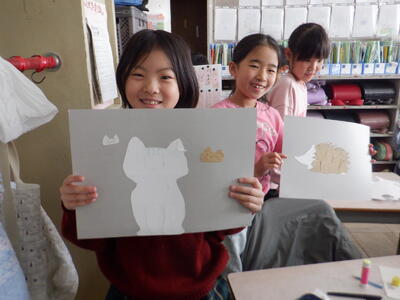

でき上がりをイメージして・・・

2年生の教室の前を通ると、切った画用紙を机の上に置いて、子供たちが担任の話を聞いています。

担任は、インクとローラーを出して説明しています。

黒板には、「たのしくうつして」と書いてあります。

どうやら、版画の基礎に取り組んでいるようです。

隣の2年生の学級も図工の授業で、型紙を切り抜く作業をしていました。

以前は、型紙の絵を描くのに図鑑をよく使っていましたが、今は、一人一台端末の時代。

検索をして、型紙の参考になりそうなイラストや写真などを探しています。

お気に入りの型紙を切り取って、ご満悦です。

こうして、好きな色を型紙の上からローラーで塗っていく子供たち。

自分の手や洋服につくことを心配し、作業が慎重になる子もいます。

校長「幼稚園や保育園のときのスモックを持ってくればよかったねぇ。」

子供たち「うん。」

型紙を作っていた隣の学級もローラーで色を塗る作業を始めました。

型紙を使って、様々な色の作品を作る作業に子供たちは意欲的に取り組んでいました。

3年生の教室に行くと、同じように図工の「いろいろうつして」の授業で版画の作業を行っていました。

2年生と違うのは、台紙の上に切り抜いた画用紙だけでなく、糸や、ざらざらした紙など、材質の違う物を置いていること、また、「主人公」を中心に1つの世界を表現した版画にすることです。

様々な材質の物を使うことにより、刷り上がった際のインクの付き方に違いがあることを学びます。

その濃淡や模様の違いがさらに作品の雰囲気を変えることになります。

でき上がりのイメージをもちながら作業することが大事なわけです。

自分の世界のイメージを広げていく子供たち。

インクを付けて刷るのは次回以降になるようですが、とても楽しそうに作業を進めています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第8回たて割り班活動

今日はたて割り班活動の日です。

校長室の前の廊下を通る子供たちが「たて割り掲示板」の前で、遊ぶ内容や持ち物などを確認するのは恒例のことになりました。

放送委員会の児童が「さんぽ」の曲を流し、たて割り班の活動場所に移動するよう促すのも恒例。

5年生が1年生の教室にお迎えに行き、活動場所まで連れていくのも恒例です。

こうして、「恒例」となるほど、たて割り班活動を積み上げ、どの子も一連の流れの中で行動できるようになりました。

しかし、こうした安定した流れの中で行われるたて割り班活動も今回が最後です。

次回からは、5年生が計画を立て、運営する側になるのです。

前回のたて割り班活動から、下級生を集合させたり出席をとったりするお手伝いを5年生が行うようになってきましたが、次回からは、中心の役割を担います。

逆に言えば、自分たちが中心となる最後のたて割り班活動となる6年生たち。

各班とも遊びの説明などに力が入ります。

室内版の「だるまさんが転んだ」とも言える「だるまさんが隠れた」という新規の遊びに取り組んでいる班もありました。

もちろん、校庭では、本家の「だるまさんが転んだ」も行われています。

6年生が指示を出しながら楽しく遊ぶ光景が見られるのも最後です。

最後の振り返りの時間には、6年生に拍手を送っている班もありました。

また、下級生全員で「ありがとうございました」とお礼を言っている班もありました。

次回は「代替わり」で大きくたて割り班が変わっていきます。

5年生の最高学年としての準備が着々と進みつつあります。【校長】

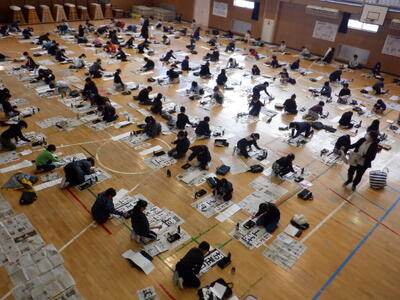

令和7年度席書会(4・6年)

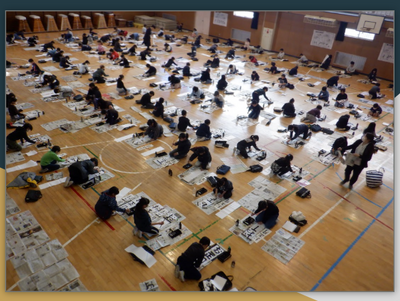

今日は、4年生、6年生の席書会が行われました。

【4年生】

1・2時間目は、4年生が清書に挑みます。

2回目の席書会となる4年生たち。

4年生A「ちょっと緊張するな~」

といった声も聞かれます。

4年生の課題の文字は「元気な子」です。

校長「どの字が難しい?」

4年生たち「な!」

聞いた子たちがほとんど「な」と答えます。

4年生B「ひらがなは画数が少ないけど、少ない方がバランスをとるのが難しいんです。」

校長に解説してくれました。

校長「冬休みに練習した?」

4年生C「はい。お正月にたくさん練習しました。」

しっかり準備して臨んでいるようです。

日頃は「元気な子」の4年生たちも、席書会では「静かな子」になって頑張っていました。

【6年生】

3・4時間目は6年生の番です。

課題の文字は「夢の実現」です。

同じように聞いてみます。

校長「どの文字が難しいの?」

6年生たち「夢!」

ほぼ全員、異口同音に答えます。

6年生A「『夢』が大きくなりすぎて、他の字が小さくなっちゃうんだよね・・・。」

最初に画数の多い文字を書くので、なかなかバランスがとれないようです。

校長「ちなみに、みんなの『夢』は何なの?」

6年生たち「・・・」

多くの子は無反応です。

校長「『夢』がなかったら、実現しないでしょ?」

つまらないので、近くを通りかかった担任に聞いてみました。」

担任「みんなが幸せになることでしょうか・・・。」

校長「ちょっと、優等生すぎない?」

担任「じゃあ、校長先生の夢は何ですか?」

え・・・?こんな返しが来るとは思っていなかった…。

改めて聞かれると「夢」って何だろうと考えてしまいます。

子供の時や若い時はあれだけ夢があったのに・・・。

年をとるのは悲しいことです。。。

校長「小学校最後の席書会、どうですか?」

6年生B「気合、入ってます!」

一文字、一文字、真剣に臨んでいます。

低学年の硬筆、3年生以上の毛筆の清書からは、各学年の教員で協議して、代表児童の作品が選ばれます。

図工の作品で選ばれた代表児童とともに、「ひのっ子作品展」で展示されます。

[ひのっ子作品展]

1 開催日時 令和8年1月24日(土)、1月25日(日)

2 会 場 イオンモール多摩平の森店 3階イオンホール

3 公開時間 午前10時~午後4時(受付終了) 午後4時30分閉場

市内の他の小学校の作品も展示されますので、お時間がありましたら、ぜひ、お立ち寄りください。【校長】

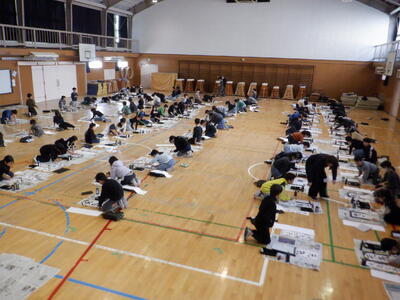

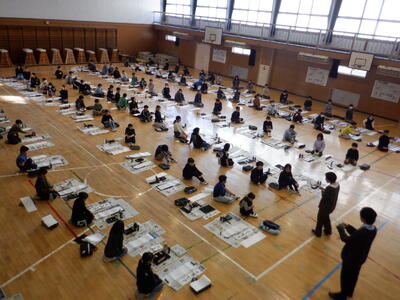

令和7年度席書会(3・5年)

本校では、3年生以上が体育館に集まり、一斉に書き初めの清書を行う「席書会」を行っています。

今日は、1・2時間目に3年生、3・4時間目に5年生が「席書会」に臨みました。

【3年生】

1・2年生までの硬筆から、3年生となって毛筆に取り組み始めた3年生たち。

今回、「席書会」に初めて臨みます。

まずは、準備から。

教室の机で書いているときと違い、自分のスペースを確保し、習字道具や長半紙を置く場所を決めます。

心を落ち着け、姿勢を整えてから清書に入ります。

課題の文字は「お正月」です。

校長「どの字が一番難しい?」

3年生A「月!」

3年生B「お!」

3年生C「月!長くて難しい。」

「お」と「月」に集中しています。

集中している3年生の様子を見ていると、ちょっとからかってみたくなります。

校長の悪いクセです。

校長「で、お正月は、何をしたの?」

3年生D「スキーに行った!」

3年生E「ディズニー!」

集中を乱してすみません。。。

校長「初めての席書会、どう?」

3年生F「楽しい!」

3年生G「楽しいけど・・・ちょっと緊張します。」

前向きに頑張る3年生たちです。

【5年生】

3・4時間目は、5年生が体育館に集まりました。

3回目の「席書会」、もう準備や手順に慣れた5年生たちです。

課題の文字は「希望の朝」です。

校長「どの字が難しい?」

5年生A「望」

5年生B「希!」

5年生C「朝!」

5年生D「の」

バラバラです。

高学年らしく、それぞれの文字が難しいということでしょう。

5年生にも聞いてみます。

校長「どんなことが『希望』なの?」

5年生E「ゲームをずっとやること!」

5年生F「朝を過ぎてもずっと寝ていること!」

お正月なので、もうちょっと高尚な希望を・・・(苦笑)

校長「3回目の『席書会』の意気込みは?」

5年生G「とにかく、上手に書く!」

私語も少なく、気合十分な5年生たちです。【校長】

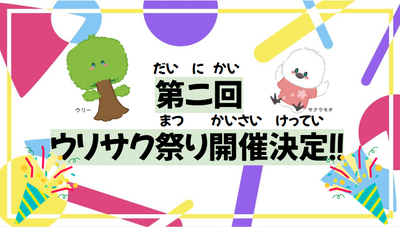

【子供たちがつくる学校プロジェクト】第2回「ウリサク祭り」告知集会

3学期が始まってまだ1週間も経たないというのに、早速、「子供たちがつくる学校プロジェクト」関連イベントが動き出します。

今朝は、児童会本部役員による臨時の「第2回『ウリサク祭り』告知集会」がリモートで行われました。

(「ウリサク祭り」とは?→詳しくは、こちら)

「ウリサク祭り」は、児童会本部役員会、中央委員会の議論を踏まえ、全校で実施される公式イベントです。

2学期の3大オリジナルイベント(「MJリターンズ!」、「潤八なかよし大作戦」、「潤徳フェスティバル×クリスマス」)に匹敵する重要イベントですので、昨年11月の時点で、児童会本部役員が作成した「第2回ウリサク祭り」の企画書は、校長をはじめ、関係教員の決裁を受けています。

いったい「第2回ウリサク祭り」とは何なのか・・・?

臨時集会が始まりました。

児童会本部役員A「3学期も児童会本部役員会がイベントを開催していきます!今回開催するのは...第2回ウリサク祭りです!!」

教室で聞いている子供たちからは、「第1回って、何だったっけ?」との声も聞かれます。

児童会本部役員B「前回の『第1回ウリサク祭り』では、スライドでキャラクターを発表し、全校児童が投票をしました!」

「あ、そうか!思い出した!」と画面を見つめる各学級の子供たち。

「第2回ウリサク祭り」の説明が続きます。

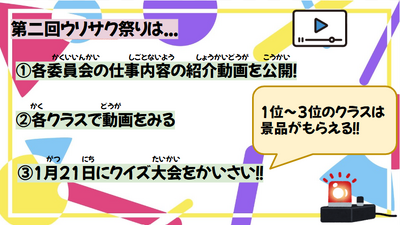

児童会本部役員C「各委員会の仕事内容が動画になって公開されます。その動画を各クラスで見てもらいます。そして、1月21日にクイズ大会を開催します!!1位から3位のクラスは景品がもらえるので頑張ってください!クイズは各委員会が出題します。クイズの答えは、各委員会の紹介動画の内容の中にあります。ですから、仕事紹介動画をしっかり見ていれば分かるはずです!!」

こうして、「第2回ウリサク祭り」の説明は終わりました。

2学期にあれだけの企画を実施したにもかかわらず、さらに3学期に攻勢をかける児童会本部役員たち。

最後まで「子供たちがつくる学校プロジェクト」にこだわる覚悟のようです。

こうして、各委員会で作成された紹介動画、委員会の仕事内容や日頃の取組などがまとめられています。

すごいのは、撮影、動画編集等のほぼ全てを子供たち自身で行っていること。

「デジタルを活用したこれからの学び」(デジこれ)推進地区実践校としての成果がこういうところにも表れています。

臨時集会終了後、紹介動画を引き続き視聴している学級も多くありました。

来週のクイズ出題にも絡むということで真剣に動画を眺める子供たちの表情が印象的でした。【校長】

避難訓練(1月)

本日、1月の避難訓練を実施しました。

今回は「地震発生後、給食室より火災が発生した」という想定で行いました。

地震発生の放送が流れると、児童は即座に机の下へもぐるなど、自分の命を守る行動をとりました。

また、校庭で体育を行っていた学級も、その場で姿勢を低くし、手で頭を保護する動作をしっかりと行うことができました。

そして、本日は消防署の方々に訓練の様子を見ていただきました。

1 地震が起こったら、すぐに話を聞き、自分の命を守る行動をする(自助)

2 周りを見る。困っている人、怪我をしている人がいないか確認をする(共助)

そして、「訓練と思わず、本番と思って行動すること。もしも、万が一震災があったときにそのことが生きていきます。」

というお話をうかがうことができました。

6年生は「起震車体験」も行いました。

起震車に乗る前の児童:「本当にこんな揺れんの?」「こっわ!」

起震車に乗った後の児童「すごい。これは、怖い」「めちゃめちゃ揺れた」「机を押さえないと頭打つよ」

と、それぞれが地震の揺れの怖さを体験することができました。

消防士の方から

「本当のときには、この揺れがどれくらい続くか分かりません。とにかく、自分の命を守ってください。」と教えていただきました。

地震は、いつ起こるか分かりません。一人一人が自分の命を守る行動がとれるように、今後も訓練を重ねていきます。

消防署の皆様、お忙しい中、潤徳小学校の避難訓練のためにお越しいただき、ありがとうございました。

3学期、本格スタート!

プールの全面に氷が張り、午前9時現在の気温が約2℃という厳しい寒さの中、3学期の2日目を迎えています。

そんな中でも1時間目から行われる体育。

2年生は、学級全体で走る!

4年生もハードル走で走る!

寒さに負けないためには、ひたすら体を動かすしかありません。

3年生は学年集会からスタートです。

今学期で小学校生活の前半が終わる3年生たち。

4年生になれば、後輩の数の方が増えます。

「憧れられる存在」になるためにはどうしたらよいか、学年全体で考えます。

まずは、ルールを守り、下級生のお手本となることを3学期に頑張っていくようです。

1年生は、全員向かい合う机の形にして話し合っています。

1年生A「私は、係の人数を増やした方がもっとみんなが楽しめるようにできると思います。」

1年生なりにこれまでの係活動を振り返り、より改善した活動につなげようとしているのです。

1年生も「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫きます。

年の初めには自分の心をしっかり見つめ直すことも大事です。

道徳の時間、日頃、多くの人に支えていただいていただいていることを振り返り、感謝の気持ちを表すことについて考えている5年生たちです。

中休みに「卒業プロジェクト実行委員」の6年生たちが集まっていました。

6年生として、卒業までの間に学校に対して、そして下級生に対して何らかの貢献ができないかということを考えるプロジェクトです。

まさに、6年間最後の「子供たちがつくる学校プロジェクト」と言えそうです。

6年生の教室の前の廊下には、「卒業までの残り何日前にどんな行事やイベントがあるか」が示された一覧表が貼り出されています。

逆算して様々な計画を立てていかなければなりません。

進行管理が重要です。【校長】

令和7年度第3学期始業式

令和8年(2026年)となり、今年度最後の3学期を迎えました。

潤徳ファンの皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

3学期のスタートは、リモートによる始業式からです。

まずは、校長の話から。

スライドを使って説明しました。

JSPからの声掛けで、この冬休みも多くのご家庭のご協力を得て、大福の世話や花壇の水やりを行っていただきましたので、頑張っている子たちの様子を紹介しました。

3学期も「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めていくことを共有します。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」に関わる全校行事は3月に行われる「6年生を送る会」です。

昨年度の写真を紹介しながら、各学年で6年生に対し、どのように感謝の気持ちを伝えていくか考えることが「子供たちがつくる学校プロジェクト」につながると話しました。

さらに、児童会本部役員を中心に、マル秘の企画が進行していることもほのめかしました。

6年生にとっては卒業を控えた学期ということになります。

一瞬一瞬を大切に、何でも一生懸命頑張ることが大切であると伝えました。

5年生は、たて割り班の引継ぎをはじめ、最高学年の準備を始める学期でもあります。

進学・進級に向けて、今の学年のまとめをしっかり行うよう話しました。

校長の話をしっかりと聞いている子供たちです。

一方、1年生は、新しい1年生を迎える準備を始めます。

今年も近隣保育園の年長児を招いて交流会を行う予定ですので、どのような交流にするか考えることも1年生にとって大事な「子供たちがつくる学校プロジェクト」ということになります。

3学期はよい先輩になるための助走期間でもあるわけです。

続いて、4年生の代表児童による3学期の抱負の発表です。

4年生A「今年、5年生になると委員会活動が始まります。潤徳小を支え、盛り上げる人たちの仲間になります。今の5年生、6年生をよく見て、潤徳小をさらに盛り上げていきたいと思います。」

自分たちの役割をよく分かっています。

最後は、リモート伴奏による校歌斉唱で始業式を終えました。

その後は、各学級での活動がスタートです。

2年生は、3年生になるために、2年生のうちにどのようなことができるようになっていたいか話し合っていました。

4年生は、2学期の係や当番活動の見直しを行っていました。

自分たちの活動を振り返り、改善点などを話し合ったうえで、新たに3学期の体制を決めていくようです。

5年生も係や当番活動を決めていますが、担任が全く介在することなく話し合いが進んでいきます。

高学年としての自治能力の高さが光ります。

今年初の休み時間。

ほほえみの丘に今年「初登頂」する子も続出です。

3時間目以降は学習に取り組む様子も見られます。

国語の教科書の詩の暗唱を行っている3年生たち。

1年生は、硬筆の書き初めの清書を行っていました。

一言の私語もなく、集中して取り組んでいます。

6年生は、来週の「席書会」の予行演習です。

本番同様の張り詰めた雰囲気です。

新しい年を迎え、各学年とも子供たちのやる気を感じます。

この調子で最後の学期を頑張ってほしいと思います。【校長】

もう7回寝るとお正月

終業式後は、最後の学級での活動となります。

終業式の一大イベントは通知表の配布です。

担任から、今学期頑張ったことや今後の課題等を伝えられ、どの学級の子も神妙な表情で聞いて、通知表を受け取っていました。

アンケートに取り組む1年生たち。

まだ、端末を使うようになって半年程度ですが、もう、かなりのことができるようになっています。

硬筆の書き初め練習に励む2年生たち。

お正月にすがすがしい気持ちで取り組んでほしいものです。

通知表の配布が終わり、全体指導を受ける3年生たち。

そろそろ学習が難しくなってくる3年生。

通知表を受け取って、浮かぬ表情の子も増えてきます。

休み時間に遊べるのも今年最後です。

体育館で2学期最後のお楽しみ会をする4年生たち。

「潤クリ」のステージ発表の動画を見ている5年生の学級もありました。

6年生は校庭で仲良くドッジボールです。

最後は、笑顔で校長に「よいお年を~!」と挨拶していく子供たち。

来年もよりよい年になればよいと思います。

潤徳ファンの皆様には、今年1年、大変お世話になりました。

よい年をお迎えください。【校長】

令和7年度第2学期終業式

長かった2学期も今日で終了です。

まずは、リモートで終業式を行います。

まずは、校長の話ですが、今回はかなり力を入れて、動画編集を行って2学期を振り返りました。

2学期も「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫き通したことを話しました。

まずは運動会。各学年の表現のダイジェスト動画を流しつつ、全体及び各学年の運動会実行委員が引っ張ってきたことを振り返りました。

続いて展覧会です、今年度は初めてたて割り班による共同制作に取り組みました。

6年生のたて割り班リーダー(展覧会実行委員)が陰で一生懸命頑張ったことを紹介しました。

次は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱、「MJリターンズ!」です。

全員で歌って踊った「ジャンボリミッキー!」のダイジェスト動画を流すと、子供たちの体も自然に反応しています。

そして、「潤八なかよし大作戦」です。

「両校のムービー閲覧」ができなかった(詳しくは、こちら)ため、「潤徳小のよいところ」を八小に紹介した場面の動画ダイジェストを流しました。

最後は「潤徳フェスティバル×クリスマス」です。

ステージ発表は全員参加して見ていますので、動画発表の児童のダイジェスト動画を流しました。

子供たちも激動の2学期をスライドや動画を見ながら振り返っています。

改めて「子供たちがつくる学校プロジェクト」を大事にしている学校だということを意識できたはずです。

この後は2年生の代表児童による、2学期に頑張ったことの発表です。

やはり、算数のかけ算九九を頑張ったということが目立ちました。

2年生の保護者の皆様、冬休みも九九の特訓あるのみです!(笑)

2年生代表児童A「冬休みは、パパの背中を跳び箱にして、跳べるように頑張りたいです。」

お疲れさまです。。。

本校名物、オンライン生演奏校歌です。

1年生も潤徳小児童として、しっかり校歌が歌えるようになりました。

終業式終了後、続けて、生活指導部の教員から冬休みの話があります。

冬休みも「笑顔招福」で!

次に情報主任の教員からChromebookの使い方の注意です。

1学期に引き続き、5年生によるChromebookのダメな使い方についての動画です。

教室で見ている子供たちも笑いながらも正しい使い方を確認していました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤クリ」は終わったけれど・・・

昨日、大盛況のうちに終了した「潤クリ」。

その余韻は今日も色濃く残っています。

5年生は学年レクとして、各学級で出している様々な「お店」を学級を越えて遊べる活動に取り組んでいました。

校長も誘われるまま「物当てクイズ」に挑戦!

箱の中に入っている物を手探りだけで制限時間内に当てるクイズです。

せっかくなので、難問コースに挑みます。

ん?この手触りは・・・?

きっと、教科書?

そして、厚さから考えて・・・理科の教科書!

やりました!正解!!

教員歴の長さが生かされました。

1年生の教室でも同様に「お店」が開かれていました。

やたらと人数が多いので不思議に思いましたが、よく見ると、お客さんは2年生たちです。

1年生に招待されたようです。

校長「1年生のお店、楽しい?」

2年生たち「うん!楽しい!!」

仲良しな1・2年生たちです。

3年生の教室の黒板に「お楽しみ会」と書いてあるので、入ってみると、全員Chromebookを開いて真剣に画面を見ています。

どうやら「kahoot!」のクイズ大会に取り組んでいるようです。

「デジこれ」を進める本校。

お楽しみ会にもICTが関わります。

BINGO大会に取り組んでいる6年生のお楽しみ会。

衣装とノリが昨日出演した「潤クリ」のまま・・・。

5年生から譲り受けたと思われる推しボードも貼ってあります。

お楽しみ会は、準備も楽しみの1つです。

班の仲間と相談しながら楽しく作業を進める1年生たち。

同じく、黒板を飾る2年生たち。

上野動物園のパンダは、もうすぐ見られなくなりそうですが、2年生の教室には健在!(笑)

よく見ると、黒板の右側の方には八小のオリジナルキャラクター「ハッピーはちはち」の姿も・・・。

「潤八なかよし大作戦」の効果が表れています。

ロッカーの上に乗ってまで飾り付ける4年生たち。

そこまでするか・・・と思っていたら・・・

やっぱり、「ミニ潤フェス」が開催されていました。

まだまだ踊り足りない4年生たち(苦笑)

こうした活動は、単に楽しいというだけでなく、本校にとって重要な意味をもちます。

「お楽しみ会」は学年・学級内で企画者と出場者の役割を多くの子が経験します。

こうした経験が、高学年になった際、児童会本部役員会や各種の実行委員会のリーダー役になり、下級生を引っ張る原動力になるのです。

ですから、こうした活動こそが「子供たちがつくる学校プロジェクト」の基礎ということになります。

学級内の連絡ボードがクリスマスモード全開になっている学級もあります。

もちろん、学校は、学習をはじめ様々な活動に真剣に取り組む場です。

「お楽しみ会」ばかりやっているわけではありません。

最近「潤クリ」特集などで、潤徳小は遊んでばかりだと誤解されては困りますので・・・(苦笑)

担任とALTのチーム指導で「外国語に触れる活動」に取り組んでいる1年生たち。

同じ絵本でも日本語で読まれた感じと英語で読まれた感じはずいぶん違います。

生活科で「町たんけん」をして学んだことを発表している2年生たち。

地域の施設の皆様、潤ファミ先生の皆様には「町たんけん」で大変お世話になりました。

真剣にローマ字の学習に取り組む3年生たち。

「デジこれ」を進める本校にとって、タイピングの基礎となるローマ字の習得は大事なポイントです。

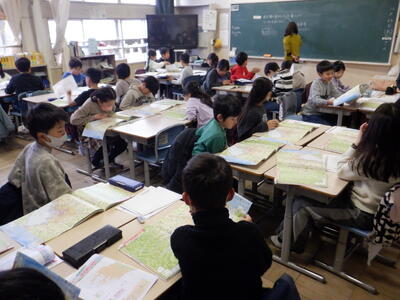

10月に「都内めぐり」の社会科見学を行った4年生たち。

地図帳を広げ、東京都の「名所」を確認しています。

4年生A「浅草!」

4年生B「東京タワー!」

4年生C「フジテレビ!」

見学で見たものが次々発表されます。

4年生D「富士山!」

確かに社会科見学の時には見えたかもしれないですが・・・(苦笑)

校長「やっぱり、高幡不動尊の五重塔でしょ!」

4年生たち「そうそう!」

日野市民の誇りです。

真剣に何かのアンケートに回答している5年生たち。

画面をのぞいてみると、「入学式のアンケート」と書いてあります。

5年生の3学期は、最高学年である6年生の準備をする「6年生の0学期」とも言えます。

そこで、6年生としての「初仕事」となる入学式の関わり方について、今から考えているのです。

令和8年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、もう水面下で動き始めています。

大掃除を進める6年生。

いよいよ最後の学期が目前ですから、身辺整理も少しずつ始めていかなければなりません。

そして、最も真剣な表情だったのが、中休みに秘密の会議を行っていた児童会本部役員の子供たち。

昨日、「潤クリ」を大成功させたばかりなのに?

彼らはもう先を見据えています。

盤石な準備の上に「子供たちがつくる学校プロジェクト」は成り立ちます。【校長】

【潤クリ】潤徳フェスティバル×クリスマス⑤

いよいよこの日を迎えてしまいました。

「潤クリ」最終日です。

児童会本部役員会の「潤クリ」担当児童の朝の放送も最後です。

児童会本部役員A「『潤クリ』も悲しいことに今日が最終日です。みなさんで盛り上げていきましょう!」

思わず本音が漏れます。

既報のとおり、「潤クリ」最終日は6年生4クラスが総出演します。

舞台裏で出演を待つ、トップバッターの6-4の子供たちも超ハイテンション。

6-4の子供たちだけでなく、多くの6年生が何らかの仮装をしているので、もう誰なのかよく分からない状態になっています。(苦笑)

後輩の5年生たちも先輩の6年生を全力で応援!

自作の推しボードを掲げて開演を待ちます。

6-4の出し物は「おおきなかぶミュージカル」。

ナレーター「昔々あるところにおじいさんがかぶの種をまきました。そして、大事に育てていたかぶはとても大きくなりました。」

1年生の教科書に出ている物語ですから、全員知っているストーリーです。

序盤は、おじいさん、おばあさん、孫などのストーリーどおりの登場人物がかぶを抜こうとしますが、当然抜けません。

そこで、6-4の仲間の力を借りることに・・・。

孫役児童「そこの6-4の面白い人、手伝って~!」

6-4の面白い人「しょうがないなぁ、やってあげるよ。でも、朝食まずくて超ショック!」

ダジャレに会場から笑いが起きます。

「絵のうまい人」が手伝うときには、「鬼滅の刃」のイラストが。

会場から、「おぉ~」という感嘆の声が上がります。

こうして、6-4の特技自慢が次々登場し、かぶを抜こうとします。

すると・・・

6-4担任「ちょっと待った~!」

本校の「お約束」のセリフで担任登場!

全員でかぶを抜こうとします。

ジム通いが趣味の担任は「ポージング」を繰り返し、会場は爆笑!

力を合わせてかぶは見事に抜けました。(担任は一切手伝っていませんが・・・苦笑)

最後は全員で、Mrs. GREEN APPLEの「ダンスホール」のダンスです。

これで、一応ミュージカルになった・・・かな?

続いて、6-3の登場。

優里さんの「ビリミリオン」の曲の歌詞を踏まえた創作劇を披露します。

老人役の「100億で人生を買う」という提案を次々断るという「潤クリ」にしては、シリアスなストーリー。

(どうやら、台本作成には担任が相当絡んでいるようですが・・・)

曲の「頑張ろう 頑張ろう 頑張れ 頑張ろう 頑張ろう 頑張れ」の歌詞に合わせて全員登場!

ガラッと変わって集団行動のダンスです。

赤、白の軍手をつけて様々な表現をします。

一糸乱れぬ動きで波を表現する場面も。

ひょっとして、運動会より完成度が高い?

会場からも大きな拍手が起きました。

続いての登場は6-2。

「潤徳小に迷い込んだプー脱出劇」を披露です。

はちみつが大好きなくまのプーさんと仲間たち。

はちみつを探していたら、潤徳小に迷い込んでしまったというストーリーです。

正直なところ、ストーリーより、様々な着ぐるみを着て登場する6年生たちに、特に低学年の子たちは興味津々。

プーさんと仲間たちは、通りかかった潤徳小の6年生に出口を聞きます。

また、ウリーとサクラモチにも聞きます。

サクラモチの天の声「今、ウリーは出張中なんだ。」

会場から笑いが起きます。

ナレーター「潤徳小のみなさ~ん。プーたちに潤徳小の出口を教えてください!」

感情移入している低学年の子たちは、「あっちだよ~!」と体育館の出口を指さします。

会場の子供たちから出口を教えてもらい、まるでミュージカルのエンディングのように、「小さな世界」の曲に乗って体育館を一周して退場していく6-2の子たちに会場からたくさん手が振られていました。

最後は6-1の登場です。

出し物は「6-1あるある」

学級内アンケートで出された題材を基に、日常生活の「あるある」を劇仕立てにしてユーモアたっぷりに発表しました。

会場からも、思わず「あるある~」というつぶやきが聞こえていました。

後半はダンスメドレー。

今回の「潤クリ」の定番ダンスとなった「ナルトダンス」をはじめ、様々なダンスが披露されます。

センターで踊るのは担任。

相当な練習を積んだことがうかがえます。(笑)

こうして、全ての出場者の発表が終わりました。

児童会本部役員司会A「2025年『潤クリ』、終わっちゃったな~と思った、そこのあなた!」

児童会本部役員司会B「これで『潤クリ』は、終わりま~」

全校児童「せん!!」

何という、司会と連携した「お約束」・・・。

全く打合せがなくても意思統一のできる本校。この点は、すごいとしか言いようがありません。(笑)

児童会本部役員司会C「最後はみなさんお待ちかねの~『ジャンボリミッキー!』」

全校児童「イェ~!」

お待ちかねだったのか・・・という疑問をもつ間もなく音楽が鳴り始め、ステージ上に立って踊る子が続出。

まさにお立ち台・・・。

もちろん、フロアにいる児童も立ってダンス!ダンス!ダンス!

まさか、ここで「MJリターンズ!」とリンク(詳しくは、こちら)するとは・・・

想像の斜め上を行く演出です。

結局「潤クリ」は、最後には全員が出場者になるという壮大なエンディングで終了しました。

これまで、休み時間のオーディションやリハーサルに全て関わってきた児童会本部役員の「潤クリ」担当児童たち。

大舞台を終えた後に少し聞いてみました。

校長「大役を終えたけど、どうだった?」

児童会本部役員A「あ~ん、終わっちゃった~(涙)」

児童会本部役員B「『やりきった感』がすごいです!」

まさに「『潤クリ』に懸けた青春」といった感じの表情です。

それもそのはず。企画、運営、広報、審査、装飾などに全て関わり、そして「出場者」でもある担当児童たち。

この子たち抜きに「潤クリ」の成功はありませんでした。

本当によく頑張ったと思います。

こうして、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱、「MJリターンズ!」、「潤八なかよし大作戦」、「潤徳フェスティバル×クリスマス」の2学期計画分は全て終了しました。

3学期はこの続きがあるのか、ないのか・・・

全てはまだ謎のベールの中です。【校長】

【潤クリ】潤徳フェスティバル×クリスマス④

今週は、2学期の最終週。

本校にとっては、「潤クリウィーク」の終わる週でもあります。

今日は、「潤クリ」の4日目です。

かなり定着してきた本イベント。

児童の入場前に早くも熱心な潤徳ファンの方々が会場入りされています。

今回の「潤クリ」は、あまりにも出場希望者が多いため、今まで設けられていた「教員枠」がありませんでしたが、今日は、開催前に「前座」として、けん玉が特技の教員が技を披露。

高度な技連発で、子供たちから驚きの歓声が上がっていました。

「前座」で盛り上がったところで、児童会本部役員の「潤クリ」担当児童が4日目の開催を宣言です。

児童会本部役員A「終わりが見えてきました。ですが、まだまだ盛り上がっていきましょう~!」

全校児童「オ~ッ!」

土日をはさんでも会場の熱気は変わりません。

1組目は4-3有志児童のダンスです。

運動会で踊った「エイサー」をベースにしたオリジナルダンスです。

会場からは、「エイサー」の踊りに合わせて「イーヤーサーサー」の合いの手が入ります。

と思ったら、途中からは、「エイサー」の音楽なのに「ナルトダンス」の踊りが・・・。

ノリノリのトップバッターでした。

2番目は5年生によるピアノの独奏です。

曲目は「おもいでのアルバム」と「浜辺の歌」です。

季節は冬ですが、ちょっと夏気分を味わうことができました。

3番目は2年生3名による、Snow Manの「カリスマックス」の曲に乗せたダンスです。

2年生の選曲とは思えないようなアップテンポの現代的なダンスサウンドで、激しい踊りが披露されました。

4番目は2年生4名による、Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」の曲に乗せたダンスです。

全員クリスマスの被り物を身に付けているところに日頃の仲のよさを感じます。

サビのところになると、会場でも一緒に歌う子がたくさんいました。

5番目は2年生2名によるダンスです。

曲は「パジャマパーティーズのうた」です。

(お察しかとは思いますが、「潤クリ」で使用される曲のほぼ全ては校長が知らないものです。そのたびに「ググる」ので、記事作成にはとても時間がかかります。。。)

かわいい振り付けに、会場からの手拍子の応援にも熱が入りました。

6番目は4-3有志児童によるダンス&一輪車の披露です。

Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」の曲に乗せ、ステージではダンス、フロアでは一輪車が披露されます。

一輪車では、2人で手をつなぎながら回転する大技も成功させました。

7番目は6年生の有志児童による「トーマスの曲」の合奏です。

鍵盤ハーモニカとリコーダーの合奏ですが・・・

段ボールで作った「車両」になりきり、奇抜なかけ声と合わせ、お笑い要素が強い内容になりました。

会場からも笑いが起こります。

8番目は2年生の単独パフォーマンスです。

前半は一人でダンス披露です。

これだけでもすごい度胸ですが・・・

後半は、いったんステージ横に下がったと思うと、一輪車で登場!

狭いステージの上を器用にぐるぐると回り、大きな拍手を受けていました。

今日の最後は、5-1全員によるダンス&クイズのパフォーマンスです。

使用する曲、星野 源さんの「ドラえもん」にちなみ、ダンスパフォーマンスの間にクイズが出題されるとの説明があります。

推しボードも出ます。

5-1全員によるダンスが披露されます。

ダンスに気を取られていると、フロアで何かの絵が描かれた紙を持った子が走り抜けています。

これを当てるのがクイズになっています。

ちなみに、ステージ上のダンスでは、体育着を着てまぎれている担任も踊っています。

「ウォーリーを探せ」ではなく「担任を探せ」です。

分かりますか?

ちなみに、紙にはドラえもんの道具が描かれていました。

ダンスには本物?のドラえもんも登場し、会場を沸かせました。

いよいよ明日は「潤クリ」最終日。

何と、6年生全員がクラス対抗で出演します。

今日は学期末が近いため、午前授業でしたが、下校前に6年生が全員体育館に集まり、最終リハーサルを行いました。

明日は、最高学年全員で「潤クリ」を盛り上げる覚悟のようです。【校長】

【潤クリ】潤徳フェスティバル×クリスマス③

1日、間を開けて3日目の開催を迎えた「潤クリ」。

自動的に体育館に集まってくる光景は何も変わりません・・・。

いや、いつの間にか、ペンライト激増?

司会の児童会本部役員「潤クリ」担当児童も日に日に派手になっていく中、3回目の開会が宣言されます。

今日の1組目は6年生2人による歌の披露です。

曲目は「グッバイ宣言」。

しょっぱなからペンライトが大きく振られます。

まさに、コンサートそのもの。

2番目は4年生のピアノ独奏です。

「くるみ割り人形」を何と楽譜なしの暗譜で弾ききりました!

すごい!

3番目は4年生4名による「縄跳び競争」。

1分間跳び続けられるか、1発勝負のチャレンジです。

1分間跳びきったのは1名。

大きな拍手が送られました。

4番目は4年生による空手の型です。

12月の全校朝会で、大会に出場して表彰されたことを紹介した児童です。動きのキレがすごかったです。

5番目は3年生2人組による、HANAの「Blue Jeans」のダンスです。

3年生出場者「ペンライトを持っている人は、色を青に変えてください!」

え・・・?

ふと、会場に目をやると、ペンライトが一瞬で青色に切り替わっています。

ペンライトって、色が変えられるんですね・・・。

完全に時代に取り残されているのを感じます。

折って使うものだと思っていました。(苦笑)

6番目は3年生3人組の「モエチャッカファイア」のダンスです。

もはや、校長には、タイトルを掲載しているだけで、内容は全く分からない状況になっていますが、会場からは手拍子が沸き起こるなど、子供たちはよく知っているようです。

側転などのアクロバティックな動きも取り入れられていました。

7番目は、潤フェスでは恒例になりつつある剣道の稽古の披露です。

竹刀で面に打ち込む大きな音が体育館に響きます。

「頑張れ~」との声もたくさん掛けられていました。

8番目は1年生2人組による、Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」の曲に乗せたフラフープの技披露です。

相当練習を積み重ねてきたのでしょう。新体操の高度な技の連続に会場の応援ムードも最高潮です。

横を見ると、推しボードを掲げ、ペンライトを振る応援団の1年生たちが多数・・・。

まだ、本校での生活が1年にも満たない子たちが「潤クリ」を引っ張る存在になっています。

本校は、日野市立公立小学校兼芸能人養成専門学校なのかもしれません。。。(苦笑)

9番目は5年生4人組による、Mrs. GREEN APPLEの「StaRt」の曲に乗ったダンスです。

ランドセルを背負った姿ですが、バランスを崩すことなく踊り切りました。

最後は、児童会本部役員たちが今日の感想を発表して終了です。

一層の盛り上がりを見せていく「潤クリ」。

来週の2学期最終週はとんでもないことになりそうな予感です。

同時に、推し活グッズ持ち込みで応援してくださる潤徳ファンの皆様も急増!

忘年会&クリスマスパーティーでもある本校の「潤徳フェスティバル×クリスマス」、地域ぐるみで盛り上がりましょう!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第7回たて割り班活動

5年生の放送委員がアナウンスとともにテーマ曲「さんぽ」を流し、5年生が1年生を活動場所に連れていく・・・

いつものたて割り班開始の光景ですが、ちょっと違うのは、6年生の姿が見えないこと。

今回は、放送から含めて、5年生が活動開始前の中心となっています。

2学期最後のたて割り班活動ということで、実は今回から「引継ぎモード」に入ったのです。

5年生たちは、6年生から個別の「ミッション」の紙を渡されており、その仕事分担をこなすことが今回のたて割り班活動の大きな目的です。

最初の出席確認は5年生が行っている班があります。

遊びのルール説明を5年生に任せている班もあります。

緊張のせいか、少し声が小さめなので、6年生から声が掛かります。

6年生A「未来の6年生、もっと声を大きく!」

校長「去年の今頃はみんなもそうだったんじゃないの?」

6年生B「そうだったかなぁ・・・?」

6年生も1年間で大きく成長しました。

室内遊びでは、1年生の隣に5年生が座って、フォローをしてあげたり、椅子取りゲームの進行に必要な音楽のスタート/ストップを5年生に任せたりする班もありました。

最後の振り返りでは、5年生に対しての感想が述べられる班も多くありました。

3学期からは、本格的に5年生に役割が移行していきます。

令和8年度を見据えた動きが始まりつつあります。【校長】

令和7年度学校インターンシップ、終了!

今年の5月から活動を始めた、明星大学教育学部2年生の3名の大学生による本校における教育インターンシップ(詳しくは、こちら)が本日、最終日を迎えました。

今朝は、臨時の職員朝会を開き、職員向けの最後の挨拶を行いました。

他校では、インターンシップ生を特定の学級の所属にすることが多いのですが、本校では、毎回、様々な学年・学級で経験を積み、行事の準備や教員の事務、近隣の校外学習の引率等も含め、総合的に教職の経験ができるようにしています。

ですから、本校の全ての児童と何らかの形で関わることになります。

休み時間に一緒に遊べるのも最後です。

給食の時間中にインターンシップ生から全校児童向けにお別れの挨拶を行いました。

前回までの活動の際、校長からは、

校長「まさか、最後の挨拶を普通にやるってことはないよねぇ。」

と話をしてきましたが・・・

まさかの、これまでの本校での活動をネタにした「3人漫才」を披露!

関西地方出身でもないのに、なぜかオール関西弁でボケとツッコミを繰り返す3人。

なんでやねん!

校長は、オンライン漫才の撮影を行っていたため、教室で見ていた子供たちにウケていたかは不明です。(苦笑)

午後のたて割り班活動でも様々な学年の子たちと一緒に遊んで親交を深めました。

この半年にわたるインターンシップ活動期間を通して、大学での理論を中心とした学習ではなく、現場で実践的に経験したことは、教職への理解を深めることにつながったようです。

また、機会があるたびに、本校に顔を出してくれたらうれしく思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)