文字

背景

行間

日誌

三沢中学校への引継ぎ

今日で2月もおしまい。6年生は、小学校生活があと1か月となりました。

中学校進学を間近に控え、三沢中学校の生徒会が説明に来るなど(詳しくは、こちら)、6年生の子供たちも中学校を強く意識するようになってきています。

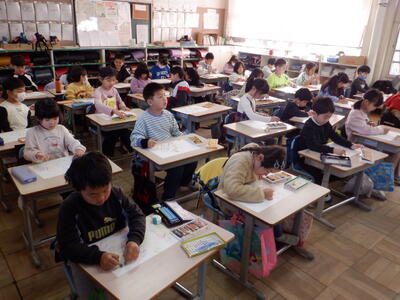

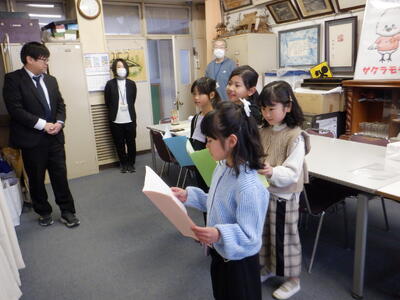

今日は、本校の多くの児童が進学する三沢中学校の先生方が来校し、6時間目の6年生の授業の様子を参観し、その後、6年担任との情報交換を行いました。

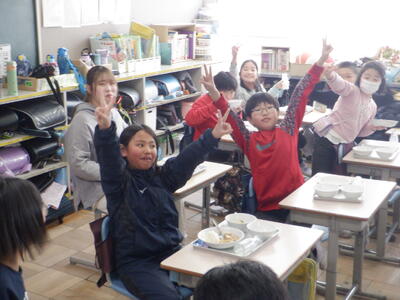

6-1 学級活動

学年のスポーツ大会のことについて話し合っています。

6-2 国語

「漢字の広場」の学習です。6年間、毎日のように学習してきた漢字も総復習の時期です。

6-3 国語

物語「海の命」の音読をしている場面です。

中学校は教科担任制ですから、様々な教科の先生方が来校しています。

自分の専門の授業は、特に興味深そうにご覧になっていました。

6-4 外国語

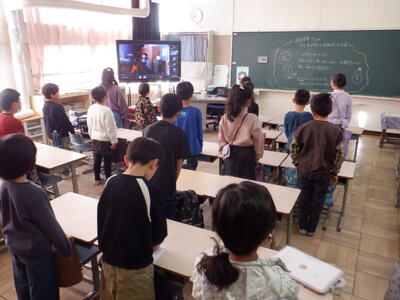

ちょうど、今日は「Mimmy Adventure」の日で、フィンランドとの生中継を行う貴重な時間に参観が重なりました。

現地のJemmyさんが、フィンランドから生中継してくださいます。

日本側が午後2時13分のとき、フィンランドは午前7時13分とのことでした。

気温は0℃。30cmは積もっているかと思われる一面の雪景色です。

Jemmyさんは、自宅のサウナを見せてくださったり、フィンランドのお菓子などを紹介してくださったりしました。

日野とは全く違う光景と文化に子供たちも興味をもって画面を見ていました。

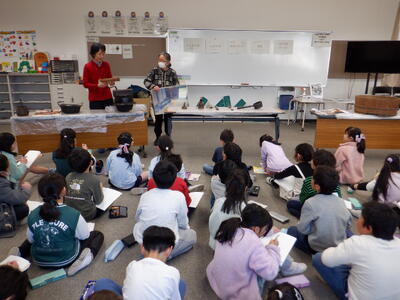

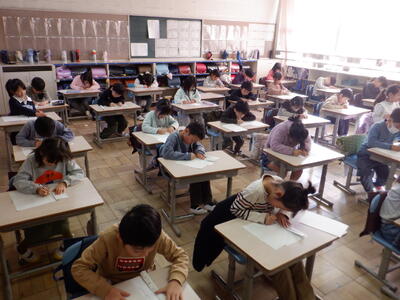

児童下校後は、6年担任と三沢中学校の先生方が集まり、進学する児童一人一人について細かい引継ぎを行いました。

もちろん、担任たちは、三沢中学校以外の中学校とも同様な引継ぎを行います。

正確な情報を引き継ぐことにより、中学校での円滑な生活がスタートできると考えています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤杯ラストイベント、「K1グランプリ」!

およそ半年にわたり、各員会からのイベントを通してポイントを積み上げてきた「潤杯」の取組も最終盤を迎えました。

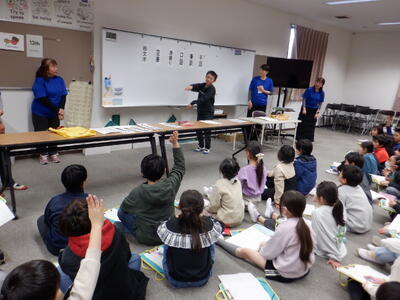

最後のイベントは、整美委員会による「K1グランプリ」です。

校内格闘技大会ではありません。「K(きれい)1(1番)グランプリ」です。

要するに、教室環境をきれいに保っている学級に潤杯ポイントを授けようという企画です。

言うまでもなく、整美委員たちは、各教室に「抜き打ちチェック」に行きます。

普段の教室環境でポイントを付与するわけです。

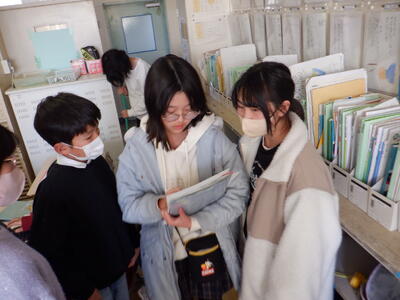

中休みに6年4組に集まり、「作戦会議」を行う整美委員たち。

分担する教室に分かれ、昼休みに「抜き打ちチェック」に行くことを確認します。

そして、昼休み開始!

整美委員の1グループについていき、取材してみました。

担当学級のうち、最初に向かったのは4-4。

まず、担任に「K1グランプリ」であることを告げ、教室内に入ります。

チェック内容は、以下のとおりです。

・机の上に物が出しっぱなしになっていないか。

・ごみ箱の周りにごみが落ちていないか。

・体操着をかけるフックの下に、体操着などが落ちていないか。

・ボックスの整理ができているか。(4年以上)

厳しいチェックが入ります。

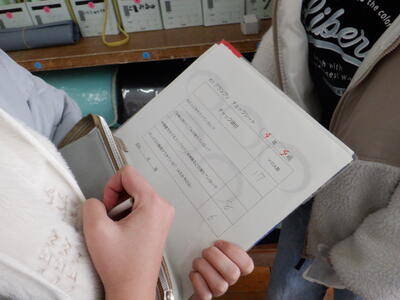

潤杯ポイントがかかりますから、きちんと記録用紙に結果を記入していきます。

取材した整美委員の担当学級は、4-4、5-4、6-4。

5-4児童A「まずい、K1グランプリだ!」

抜き打ちチェックに慌てて机の上を片付けようとする児童もいますが、お構いなく整美委員たちは冷徹に採点していきます。

さぁ、その結果はどうなるか。そして、「潤杯」の総合チャンピオンはどの学級になるのか。

全ては、3月7日(金)の6年生を送る会のときに明かされます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「MJコンサート実行委員会」解散式

今年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな柱である、3回の「MJコンサート」。

先日の2/8(土)の「進!MJコンサート」の開催により、半年にわたる明星大学学友会吹奏楽団とのコラボレーションを成功裏に終えることができました。

このことは、これまで献身的に頑張ってくれた「MJコンサート実行委員会」の子供たちのおかげです。

そこで、今日は、中休みの時間に委員全員と担当教員たちが集まって「解散式」を行いました。

これまで、何十回も集まってきた仲間たち。

今日で最後です。

担当教員からねぎらいの言葉をかけ、保育園交流から「中抜け」してきた校長からも、日本中のどこにもない、潤徳小だけのイベントをやりきったことは、本校の歴史に名を残すほど素晴らしい活躍であると話しました。

最後は、円になり、実行委員たちの結束を表す「MJポーズ」でバッチリ決めて、

「1本締め」で全ての活動を終了しました。

本当にこの子供たちがいなければ、「MJコンサート」を実現することはできませんでした。

これまでの頑張りに、心から感謝したいと思います。

「MJコンサート」は終了しましたが、明星大学学友会吹奏楽団の複数の団員の方々から、今後も本校児童との関わりを続けたいとのありがたいお申し出を受けました。

そこで、市の「学力向上支援者」の制度を生かし、音楽だけでなく、各教科等の支援を今後も継続していただくことになりました。

今日の給食の時間に、2人の団員の方にリモートで全校児童に挨拶していただきました。

「MJコラボ」は、まだ続きそうです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】じゅんとくしょうがっこうへようこそ③

今日は、「1年生と保育園児の交流ウィーク」の最終日の3日目。「あらい保育園」の年長児たちが2時間目と3時間目に本校にやってきました。

最初は、昨日までと同様、1-1から1-4までの授業参観です。

1-3の参観をしようとしたところ、代表児童が年長児たちの前で説明を始めました。

1-3代表児童「今、やっている勉強は算数です。Chromebookを使って形の勉強をしています。」

ずらりと並んでいるChromebookを見て、ちょっと圧倒されている年長児たち。

校長「大丈夫。1年生になったら、みんなも1台ずつおもちゃをもらえますよ。」

1-3の子供たち「おもちゃじゃない!!」

総ツッコミが来て、今日も叱られました。

日々の定番の反応にちょっとほくそ笑んでしまう校長です。

第二音楽室では、音楽の授業を参観しました。

「かえるのがっしょう」を1年生が鍵盤ハーモニカで演奏しています。

♪かえるのうたが きこえてくるよ・・・

お行儀のよい年長児たちと一緒に校長も1年生の演奏に合わせて歌います。

3時間目は、1-4の児童と年長児たちが交流をしました。

まずは、お店屋さんごっこで遊びます。

国語の「ものの名まえ」の学習で、様々な名詞の分類の仕方を学んだことを生かし、「おもちゃ屋さん」、「ケーキ屋さん」、「お花屋さん」などのカテゴリー別のお店を出し、年長児たちが好きに買い物できるようにしています。

「ペットショップ」もあります。

(「ペットツョップ」に見えなくもないですが、カタカナをまだ習熟できていないので、ご容赦を・・・)

「いらっしゃい、いらっしゃい」と全力でペットを売り込みます。

それに年長児たちもつられて、すぐにほぼ完売です。

どのお店も大盛況で、すぐに年長児たちと仲良くなっていました。

中には、保育園の先生方に商品を売り込んでいたちゃっかりグループも・・・。

続いて学校紹介です。

各分担に分かれて、次々と説明していきます。

読み聞かせコーナーもありました。

年長児たちも、絵本に見入っていました。

本校のキャラクター、「ウリー」と「サクラモチ」の紹介もありました。

4月の入学式で校長から紹介しようと思っていましたが・・・これを見て、路線変更を余儀なくされました。(苦笑)

続いて、「学校クイズ」です。

選択肢なしで、即答しなければならないハードなクイズです。(笑)

Q「学校は、何をするところでしょうか?」

いきなり、哲学的な問題が出ます。

いろいろな答えが考えられそうですが、4組の子たちは、考える暇を与えません。

クイズ担当の1年生たち「せーの!」

年長児たち「勉強するところです!」

何と、ほぼ全員、同じように答えます。

これには、周りで見ていた大人たちは大拍手。

校長も、録音して、本校児童に聞かせたいと思いました。(笑)

Q「学校で飼っている鳥の名前は何でしょうか?」

え、ノーヒント?

有無を言わさず

クイズ担当の1年生たち「せーの!」

年長児たち「サクラモチ!」

確かに、先ほどの説明をよく聞いていますが・・・

クイズ担当の1年生たち「正解です!」

これには、同じ1年生からツッコミが入ります。

1年生A「違います!サクラモチは飼われていないでしょ?」

クイズ担当の1年生たち「いいんだよ!」

自己主張の強い4組の子供たち、年長児たちをそっちのけで一触即発の言い合いになりかけます。

4組の子供たちの反応をよく知っている担任。ここは割って入ります。

1-4担任「潤徳小では烏骨鶏という鳥が飼われていて、それがモデルになって、サクラモチというキャラクターができたんです。鳥の名前は『大福』といいます。」

まぁ、普段の4組の姿が見られて、よかったような、よくなかったような・・・(苦笑)

その後は、本校の定番の遊び「よつかど」で仲良く遊びました。

3日間にわたり、保育園の子たちをお迎えしましたが、すっかり、1年生たちはお兄さん、お姉さんモードになっています。

来年度も「子供たちがつくる学校プロジェクト」は続きますが、そのトップバッターが新2年生による入学式での歓迎の催しになります。

今回の経験を生かし、「子供たちがつくる入学式」に向け、アイデアを出していってほしいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】じゅんとくしょうがっこうへようこそ②

今日は、「1年生と保育園児の交流ウィーク」の2日目。「むこうじま保育園」の年長児たちが2時間目と3時間目に本校にやってきました。

まずは、1年生の授業参観から。

絵の具を使っているところを興味深く見ている年長児たち。

校長「絵の具を使ったこと、ありますか?」

何人かの園児たちが手を挙げていました。

算数の授業で、色板を使って様々な形を作っているところを見ている年長児たち。

校長「1年生になったら、色板でいろいろ遊べますよ。」

1年生A「遊んでるんじゃないの!」

またまた叱られてしまいました。

昨日の2園の子たちは先生方の後ろについて1列に並んで参観していましたが、むこうじま保育園の子たちは、完全にフリーで1-1から1-4までを参観していました。

年長児A「あ、あっちでパソコン使ってるから見に行こう!」

興味のあるところに次々移動していました。

2時間目の後半から3時間目にかけては、1-2の児童と年長児たちが交流をしました。

まずは、ド派手なパフォーマンスで年長児たちを歓迎します。

1-2の子たちは、「潤フェス2」の3日目にダンスパフォーマンスで出演していますので(詳しくは、こちら)、息の合った踊りを披露します。

すると、驚いたことに、年長児の中にも一緒に踊り出す子が何人もいます。

思わず、園の先生方に聞いてみました。

校長「保育園児も知っている踊りなんですか?」

むこうじま保育園の先生「えぇ。そうみたいですね。」

年長児たちを自分たちの座席に座らせます。

自作のコマを持ってきて、一緒に遊んで仲良くなります。

続いて、学校紹介です。

2組の子供たちが事前に取材し、Chromebookで撮っておいた写真を使って説明します。

1年生B「ここは、校長室です。校長先生のいる部屋です。校長先生はとても優しいです。」

誉めてもらったことはうれしいものの、「イク王」バージョンで黄色いヘルメットをかぶったポーズにしたのに・・・。

誰も反応せず、完全に空振りです。(苦笑)

1年生たちは、教室の紹介や、学校のルール、持ち物などについて詳しく説明してました。

次は、体を動かして遊びます。

「ばくだんゲーム」です。

ストップがかかったときに、爆弾の人形を持っていた子は円の中央に出て、自分の名前と好きなことを言います。

年長児たちも上手に自己紹介できていました。

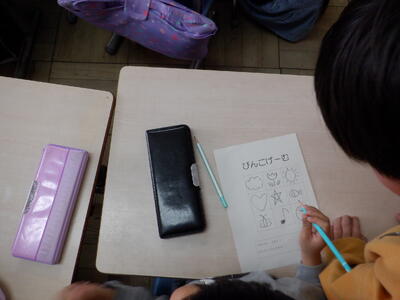

最後は、ビンゴゲームです。

1年生の手描きの絵のマスを使い、1年生と年長児がペアになってビンゴになるまで楽しんでいました。

むこうじま保育園の年長児の数は多く、1-2もぎゅうぎゅうな状態でしたが、2組の子たちは自分たちで話し合ったとおり、上手に年長児たちをもてなしていました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】じゅんとくしょうがっこうへようこそ①

「潤フェス2」、「潤杯」など、「子供たちがつくる学校プロジェクト」につながる大きなイベントが目白押しの3学期。

高学年を中心とした児童が次々に企画を立て、実施しているところです。

しかし、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、高学年の子供たちだけで行うものではありません。

1年生もしっかりと「子供たちがつくる学校プロジェクト」を意識した活動を行っています。

今週は、「1年生と保育園児の交流ウィーク」です。

本校の近隣にある4つの保育園の年長児が本校に来て、1年生と様々な交流を行います。

これまで1年生は、各学級でおもてなしの準備を進めてきました。

今日は、「たかはた北保育園」と「子どもの森あさかわ保育園」の年長児たちが2時間目と3時間目に本校にやってきました。

まずは、日ごろの授業の様子を参観します。

1-1から1-4まで、全学級公開です。

Chromebookで三角形を作っていく学習に年長児たちは興味津々。

校長「1年生になったら、こうやって、おもちゃで遊ぶことができますよ。」

1年生A「おもちゃじゃない!パソコン!校長先生、いい加減なこと言わないで!」

叱られてしまいました。

算数の文章題を解いているところを見ている年長児たち。

校長「1年生になると、たし算とかひき算とかをやるんですよ。」

年長児たち「知ってる!たし算とか、やってるもん。」

頼もしい年長児たちです。

2時間目の後半から3時間目まで、1-1の児童と「子どもの森あさかわ保育園」の年長児たちが交流をします。

まずは、学校紹介です。

1年生たちがChromebookで撮ってきた校内の様々な場所や教室からの行き方について写真や動画で紹介します。

続いて、学校クイズです。

分からない園児には、ペアの1年生が優しくヒントを出しているのがほほえましいです。

たて割り班のときにもよく遊んでいる「よつかど」で一緒に遊びます。

年長児たちは遊んだことがないので、1年生が手をつないで一緒に行動しています。

続いて「的当て」です。

折り紙で作った球をボードに当てます。

的に当たった得点で、1年生自作のプレゼントがもらえる仕組みです。

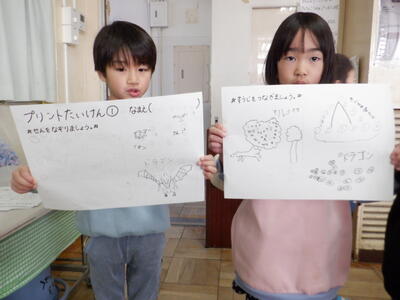

同じ時間、1-3の児童と「たかはた北保育園」の年長児たちが交流を行いました。

まずは、年長児たちに「プリント体験」をしてもらいました。

自分たちが入学したときに最初に取り組んでいた、「線のおけいこ」の練習です。

プリントは、3組の子供たちの自作です。

鉛筆の持ち方など、年長児に優しく教えてあげていました。

続いて、「Chromebook体験」です。

自分たちも使い始めてから1年も経っていないのに、器用に年長児たちに教えている1年生。

おとなしく操作をしている年長児たちを含め、デジタル世代のすごさを感じます。

次は、「学校ビンゴ」で遊びます。

3組の子供たちが、学校の各所をChromebookで撮影してきているので、その場所が出てくるとビンゴに近付きます。

途中には、自分の黄色い帽子をかぶらせてあげるサービスもありました。

体を動かす遊びもします。

♪かもつれっしゃ しゅっ しゅっ しゅ・・・

あれ?今朝の児童集会のときも聞いた曲が・・・。

たまたま遊びが重なりましたが、「じゃんけん列車」で楽しく遊びます。

楽しいことは何回やっても楽しいのです。

1-1と1-3の交流の仕方は全く違います。

これが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の真骨頂。

1年生と言えども、保育園児に喜んでもらうために、また、小学校のことを知ってもらうためにはどうすればいいか、学級内で一生懸命考えて企画したのです。

ですから、おもてなしの仕方が違っているのは当然です。

(もちろん、各担任は他学級の交流内容は知っていますし、保育園側にも事前に情報提供しています。)

一番大事なのは、こうした活動を通して、年長児たちに「潤徳小は『子供たちがつくる学校プロジェクト』を頑張っている学校である」ことを知ってもらうこと。

これについては、十分達成できた交流会だったと思います。

明日からも、続々と保育園児たちがやってくる予定です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】校内じゃんけんチャンピオン決定!?

今朝は、集会委員会による「クラス対抗じゃんけん列車」集会が行われました。

先週の金曜日、放送委員会と集会委員会のコラボによる「ドッキリ集会」が行われたばかりなので、すぐに新たな集会が実施され、子供たちの負担が気になるところですが、集会委員会は、ドッキリ集会担当と通常集会担当に分かれ、応援が必要な場合は、互いに助けるシステムにしているとのことです。

今回は、通常集会担当の子供たちが企画・運営をする集会になります。

じゃんけんに勝ち抜き、チャンピオンになった学級には、集会委員自作のトロフィーが授与されるとのこと。

モチベーションが上がります。

♪かもつれっしゃ しゅっ しゅっ しゅ・・・

音楽に合わせて、全学級が動き出します。

各学級の先頭の児童が代表児童になり、別の学級の先頭の児童とじゃんけんし、負けたらその学級の後ろについていくルールです。

つまり、最後に先頭になっている学級がチャンピオンということになります。

じゃんけんが繰り返され、列がどんどん長くなっていきます。

すると、「先頭」の子が一人になりました。

全校が一列になったのです。

ということで、見事チャンピオンになったのは2年3組。

各学級、先頭の児童を決めるために「学級内予選」を行ってきていますから、2年3組の先頭の児童は、本校で最もじゃんけんの強い児童ということになります。

2年3組の子供たちは、朝礼台の周りに集まり、先頭の児童が集会委員からトロフィーを受け取っていました。

他の学級も2年3組に大きな拍手を送り、心の温まる時間になりました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】校長、緊急逮捕!またもや、ドッキリ集会!!

本校は、給食後に清掃→昼休み→5時間目という流れで進んでいきます。

今日も、普段どおり、清掃が終わろうとしていましたが・・・

その清掃の時間に、こっそりと放送委員会の子供たちが多目的室に集まっています。

そして、反対側には集会委員会の子供たちが・・・。

実は、今日は極秘裏に計画された、放送委員会×集会委員会による、今年度3回目の「ドッキリ集会」の決行日なのです。

(過去のドッキリ集会の様子は、こちらから ドッキリ集会① ドッキリ集会②)

突然、集会委員会の児童からの放送が入ります。

集会委員A「今日のドッキリ集会は『学校かくれんぼ』です。」

清掃が終わり、昼休みになるのを教室で待っていた子供たちは、まさにドッキリですが、大好きなかくれんぼと知って、歓声が上がります。

すると、おもむろに各担任が黒板に「手配書」を貼り出します。

実は、今回は、この手配書にある「お尋ね者」を探すことがミッションなのです。

さらに、見付けた人数に応じて「潤杯ポイント」が入ります。

各教室が騒然となります。

この「お尋ね者」が何と本校の教員に瓜二つ!

校長(さいとう いくお)に似た「お尋ね者」もおり、名前は「イク王」になっています。

懸賞金は、何と「₿7,000,000,000,000,000」!

国家予算を大きく超える懸賞金・・・

どれだけ凶悪かつ危険人物なのか・・・

おまけに単位はビットコインだし・・・(苦笑)

他の「お尋ね者」たちも、本校の教員をもじったような、怪しい名前がついています。

多額の懸賞金がかけられるほど悪いことはしていないつもりですが、身の危険を感じ、暗幕をかぶって、2階の廊下の前に隠れます(「潤杯ポイント」のたまっていない学級の前)。

しかし、開始の合図とともに、一瞬で子供たちが殺到し、暗幕をはがされ、確保される羽目に。

数十人の子供たちに連行され、チェック役の集会委員に引き渡されます。

すると、放送で「たった今、『イク王』が捕まりました!」との放送が流れます。

今回、「お尋ね者」が潜んでいるのは学校内全域です。

そのため、校庭、校舎内、血まなこになって子供たちは捜しています。

体育館に行くと、跳び箱の中に隠れていた「お尋ね者」が確保されていました。

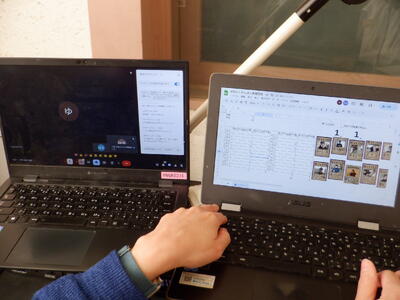

それにしても、「お尋ね者」が捕まるたびに、すぐに放送が入るので不思議に思い、放送室に行ってみると、放送委員たちが、端末を確認しながらマイクに向かっていました。

実は、「お尋ね者」が集会委員に引き渡されると、すぐに集会委員が入力するのです。

その結果を見て、すぐに放送を入れるわけです。

まさに、リアルタイムかくれんぼ。

非常に高度なことが裏側では行われているわけです。

こうした最先端の「防衛システム」により、全ての「お尋ね者」が確保され、潤徳小の安全が守られました。

「お尋ね者」が確保されても、子供たちは手配書を見て、盛り上がっていました。

この「ドッキリ集会」は、集会委員会と放送委員会がコラボして企画されたものです。

各委員会の委員長が構成員となっている、新設の「中央委員会」での議論を経て実現しています。

たぶん、年度末の押し詰まっている時期にもかかわらず、「潤杯」や「潤フェス2」などパーティーモードになっているのは、日本全国で本校だけなのでは?

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな成果と言えそうです。

それにしても、集会終了後の子供たちの反応が違います。

1年生A「あ、『イク王』見付けた!」

3年生A「『イク王』、さようなら!」

困ったものです…(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】最終日!潤徳フェスティバル2⑤

1週間連続で開催してきた「潤フェス2」もいよいよ最終日です。

トップバッターは、寸劇「6年1組の日常」です。

お笑い要素満載のシナリオとオーバーリアクションで会場は大爆笑。

担任との息もピッタリでした。

次は、ルービックキューブです。

数百人が見守る中、6面を揃えることに集中します。

隣では、けん玉披露の応援も加わります。

生の一発勝負なので、なかなか思うように揃いません。

そこで、次のピアノ発表と並行して作業を続けます。

努力の甲斐あって大成功!

大きな拍手が送られました。

そして、ピアノの演奏曲は、子供たちにも大人気の「Bling-Bang-Bang-Born」。

観客も大合唱です。

速いテンポなのに素晴らしいテクニックで弾いていました。

次は、5年生による複合技の発表です。

歌、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、旗のコラボレーションがバッチリ決まっていました。

次は、歌と「6年4組の楽しい仲間たち」の発表です。

あいみょんの歌を真剣に歌う傍らで、楽しい仲間たちのドタバタダンスが披露され、笑いが起きていました。

そして、潤フェスの発表の中心となったダンスの発表です。

どのグループも、キレキレのダンスを披露しています。

本当に若者や子供たちにはダンスが流行っていることが分かります。

そして、「潤フェス2」の最後を飾るのは、4年1組の発表です。

驚いたのは、学級にふさわしい歌をAIで作ったということ。

その歌に合わせて全員でダンスを踊ります。

ハイライトは担任のバク転!

会場はサプライズの連続で、大いに盛り上がりました。

4年1組の子供たちは、出演3日前には「決意発表会」を開催するなど、並々ならぬ覚悟で本番に臨んでいました。

大トリを飾るにふさわしいパフォーマンスを披露することができました。

代表委員「これで、今年度の潤フェスを終わりま⋯」

担当教員「ちょっと待った〜!」

代表委員は夏休みの前から準備を始め、延期があってもモチベーションを保って、「潤フェス2」の成功を目指して頑張ってきました。

その努力について担当教員から紹介があり、会場から代表委員に対してねぎらいの大きな拍手が送られました。

今回、「潤フェス2」となり、大きく変わったことは、出場者数の急増です。全校の半数近い児童が出場者となるなど、裾野が大きく広がりました。

一大イベントとなった「潤フェス2」。

1週間だけの開催期間だけでは、全てを同列に扱うことが難しくなったので、「ステージ枠」と「映像枠」に分けた構成にしました。例えば、短時間ではできないものや、サッカーのシュートなど体育館では発表できない出し物は「映像枠」とし、各教室や「潤徳小デジタルサイネード」で紹介しました。

多くの子が、教室移動のときなどに足を止め、パフォーマンスに見入っていました。

「潤フェス2」は、全て休み時間に行われ、教育課程に位置付かないものです。

それにも関わらず、教員も子供たちも全力投球するところに本校の強みがあると感じます。【校長】

令和6年度第3回学校運営連絡協議会

本日は、学校評議員の皆様に御来校いただき、第3回学校運営連絡協議会を開催いたしました。

今年度本校で取り組んできた「子供たちがつくる学校プロジェクト」について御説明させていただいたり、経営重点計画を基に評議員の皆様に御意見をいただきながら意見交換をすることができました。

本校の様子を感じていただくために、1年生の普段の様子を動画でご覧いただきました。

保護者の皆様からいただいた「学校評価」についてもご紹介し、御意見をいただきました。

そして、1年間大変お世話になりました評議員の皆様には、校長から感謝状をお渡ししました。

本日は、本校の給食の試食会を兼ねておりますので、本校自慢のカレーを召し上がっていただきました。

今年度は評議員の皆様にお力添えをいただき、教育活動を進めることができました。

来年度は、コミュニティ・スクール(CS)として始動いたします。今後も新しいCS委員、地域の皆様に御協力いただきながら「子供たちがつくる」にこだわった学校運営を共に進めていきたいと思います。

本日は、御多用の中御来校いただき、誠にありがとうございました。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳フェスティバル2④

今日は、「潤フェス2」の4日目です。

トップバッターは、5年2組のクラス参加の出し物です。

大繩跳びとダンスを組み合わせた構成です。

担任が先頭で踊り、会場内は大爆笑。

途中、「YMCA」のダンスも入り、昭和世代の校長も思わず体が動いてしまいました。

令和世代の会場の子供たちも踊れるようです。

続いて、歌の披露です。

ヒット曲の「晩餐歌」ということで、会場内は合唱状態に。

次は、剣道です。

試合と同じような地稽古が披露されました。

中には、双子の対決もあり・・・会場内は大きな声援に包まれました。

次は、器械体操系の開脚跳び、側転の披露です。

一瞬の発表なので、ピンボケになり、すみません。

それだけ、スピーディーな演技だったということでもあります。

続いて、鍵盤ハーモニカの独奏です。

ドラえもんのテーマ曲ということで、再び会場は合唱モードです。

次は、低学年担任によるハンドベルの演奏です。

思いっきり真剣モードの担任たち。

曲は、「天空の城ラピュタ」のテーマ曲「君をのせて」です。

音楽専科も協力して、きれいな音色を奏でました。

1年生A「先生たち、とっても上手だった!」

人知れず、放課後に練習を繰り返してきた担任たち。

この言葉に報われたことでしょう。

次はピアノ独奏です。

1月の全校朝会で表彰の紹介をした児童(詳しくは、こちら)の演奏です。

素晴らしい腕前を披露しました。

今日の最後は、ダンス4連発!

相当練習してきたのでしょう。

各グループ、息の合ったダンスを披露します。

最後は、教員も乱入!

会場が大いに沸きました。

いよいよ明日が「潤フェス2」最終日!

大いに盛り上がることでしょう。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】給食委員会 クイズ放送!

「潤フェス2」が盛り上がる中、「潤杯」の取組も終盤を迎えています。

3/7(金)の「6年生を送る会」では、一部の時間を使って、これまでの潤杯ポイントを集計した最終順位発表と表彰式が行われます。

というわけで、今日は残り少なくなった「潤杯ポイント」獲得のチャンスとなる、給食委員会の児童による「給食クイズ」が昼の放送で行われました。

内容は、給食に関するクイズについて、学級で回答し、その答えを担任が代表して「Google Forms」に記入し、送信するというもの。

クイズは3~5択になっていますので、子供たちは、放送に合わせて正解だと思った番号のところで手を挙げます。担任はそれを見て入力するという流れです。

クイズには、箸の持ち方などの常識問題から、難問、ほとんど勘でしか答えられないものなど全8問から構成されています。

例えば、「副校長先生の好きなメニューは?」といったクイズは、本人でしか分かりません。

こんな問題もありました。

Q「潤徳小で一番人気のあるメニューは何でしょうか。」

1 サイダーフルーツポンチ

2 揚げパン

3 味噌ラーメン

どれだか分かりますか?

子供たちも迷ったようですが、正解は1の「サイダーフルーツポンチ」とのことです。

たぶん、問題によっては、答えが割れ、入力する担任も大変だったのではないかと思います。

今年度末は、「潤フェス2」と「潤杯」のダブルイベントで、毎日がお祭り状態です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳フェスティバル2③

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳フェスティバル2もいよいよ折り返しです。

本日は、6年4組の「劇」からスタートしましたが…私、電話対応が入りまして劇の鑑賞に間に合いませんでした…

6年生らしい劇だったことに期待いたします。

さて、体育館に入ると手拍子に合わせて絵を描いている児童が見えました。

3年生による「これは何でしょう。」が始まっていました。

大観客の中でするすると絵が描けることが素晴らしいことです。

そして、体育館は今日も大盛況です。見渡してみると「推し活」をしている6年生がいます。

「6年生が推し?」

「いいえ。1年2組です。」

「なんで?」

「お世話してあげていたクラスだから~。」

いい関係の推し活です。

続いて

4年生による歌が始まりました。

実は…私聞いたことがない曲で…近くにいたノリノリの6年生に何の曲か聞いてみました。

「アニメと漫画の曲です~。」と、教えてくれました。

続いて1年生と2年生のダンスです。

さあ、ここで先ほど6年生に推されていた1年2組が登場です。

そして、まだまだ続きます。

どの子もダンスが上手で羨ましい。

まだまだ続きます。

続いてピアノ発表です。題目は「崖の上のポニョ」です。自然と口ずさむ子多数。

続いては5年生による折り紙とバスケのコラボレーション

ドリブルをしている間に折り紙がいくつ組み立てられるのか。そして、ドリブルは何回できるのか~

というクイズ付きです。

さあ、何回ドリブルができたかというと

な・な・なんと 235回!!!

当てられた人は今日一日自慢してもいい権利をもらえますが…私はゲットできませんでした。

さあ、本日のとり

6年3組によるダンスとファッションショーです。

ここで、担任の先生もダンスに登場

3日目も大盛況で終了いたしました。

出演した人たちにしか味わえない達成感は、格別だと思います。

「潤フェス2」明日もまだまだ続きます。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳フェスティバル2②

今日は、「潤フェス2」の2日目です。

オープニングは、音楽クラブの合奏です。

子供たちのよく知っている「青と夏」が演奏されました。サビのところでは、あちらこちらから歌声が聞こえてきました。

続いて、マジックです。

トランプを使ったマジックで、見事な手さばきが披露されました。

続いて、一輪車です。

手をつないだり、円になったりするなど、高度な技を観客のそばで披露し、大きな拍手を浴びていました。

代表委員「今日の潤フェスは、これで終わり・・・」

代表委員「・・・ではありませ~ん!」

というわけで、出ました!「若手教員バンド」!

体育館に響く歌声のシャウトと演技だとすぐに分かってしまうエアギターとエアドラム!

特に、担任がステージに立っている学級の子供たちは、大きな声援を送っていました。

そして、今日の最後は、代表委員有志の「潤フェス盛り上げ隊」メンバーによる、「潤徳ソーラン」の披露です。

昨年10月の運動会で使ったはっぴを着てかっこよく踊る6年生に交じり、見よう見まねの5年生が一生懸命ついていっているのがユーモラスです。

会場からは「ドッコイショー、ドッコイショ!」と大きな掛け声がかかっていました。

次に何が出てくるか分からない「潤フェス2」。

明日も、この盛り上がりが続きます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】再演!潤徳フェスティバル2①

本来、昨年12月に実施予定だった「潤徳フェスティバル2」(略称:潤フェス2)ですが、感染症流行の影響を受け、約2か月延期し、今週、実施することになりました。

何の放送もかかっているわけでもないのに、休み時間になった瞬間に小走りで体育館に集合していく子供たち。

いかに「潤フェス2」が定着しているかが分かる1コマです。

去年の12月には、1日だけ「潤フェス2」を開催したのですが、今回はあらためて仕切り直しです。

そのときに発表した個人、団体ももう1回同じ内容を発表することになりました。

「始球式」からスタートです。

見事、型どおりの空振りが披露され、「潤フェス2」の開催が宣言されます。

始球式つながりで、代表児童のキャッチボールが披露されますが、緊張のためかうまくグローブにボールが入らないことが多く、ボールが転がっていく光景に場内は爆笑モード。

次に、先日の「進!MJコンサート」に続いて、ダンスクラブの発表です。

最近のTik Tokなどの影響か、今回の「潤フェス2」では、明日以降もダンスを披露する児童がたくさん見られます。

場内は手拍子などで大盛り上がり!

続いて、けん玉、こま、ヨーヨーの個人技の披露です。

全員見事に成功!会場から大きな歓声が上がりました。

潤フェス恒例の「のど自慢コーナー」。

次々と持ち歌を披露していきます。

中には、女子が歌を披露して、男子がそれに合わせて踊るパフォーマンスをするグループも。

それにしても、何百人もの前で一人で歌う度胸には感心します。

進行役の代表委員たちも思わず手拍子で応援です。

今日の最後は、ピアノ発表です。「天国と地獄」が披露されました。

明日以降も、激アツなステージが繰り広げられそうです。

延期になっても、全く変わらず盛り上がる「潤フェス2」。

今週は、ちょっと特別な1週間になります!【校長】

三沢中学校との小中交流会

今日の5時間目は、三沢中学校の生徒会の役員3名と担当の先生においでいただき、6年生との小中交流会が開催されました。

生徒会のみなさんは、昼休みの時間に来てくれたのですが、「潤フェス2」のリハーサルとバッティング。

体育館中に音楽やマイクの大きな音が流れ、派手な装飾の中での準備です。

三沢中の担当の先生もちょっと面食らっていました。

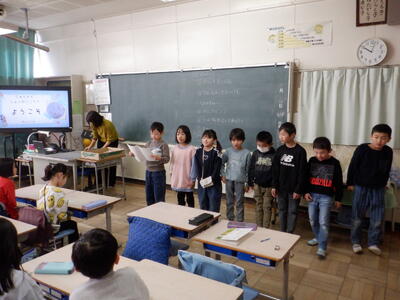

5時間目になり、6年生が体育館に集まってきて交流会のスタートです。

全員が三沢中に進学するわけではありませんが、どの中学校でも基本的な1日のサイクルはほとんど同じですから、参考になるはずです。

生徒会では、朝からの中学校生活の様子をドキュメンタリー風にした動画を作成し、視覚的に中学校の1日が分かるように工夫していました。

動画の中では、随所にお笑い的要素も入れていて、6年生も爆笑しながら動画を見ていました。

しかし、中学校は業間の休みが10分間であり、その間に教室移動や着替えをしなければならないこと、教科担任制であり、提出物などの扱いが厳しいこと、定期テストの比重が大きいことなど、自然に小学校との違いが分かるような構成になっていました。

そして、6年生の子供たちの関心が高いのが部活動です。

一人一人に冊子を準備していただき、各部活の様子が分かるようになっていました。

子供たちは部活動の紹介動画と冊子を見比べながら、中学校生活のイメージを高めていました。

6年生からの質問にも気さくに答えてくれた生徒会役員たちは、本校卒業生でもあります。

(そのため、本校ホームページの掲載も簡単に了承してもらえました。)

校長としても、一層たくましくなった生徒たちの様子を見て、うれしくなりました。

サケのように卒業しても生徒会役員として母校に戻ってくる・・・そんなサイクルができるとよいと思いました。

生徒会のみなさん、三沢中学校の関係の先生方、どうもありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】全校朝会(2月14日)

今朝は、リモートによる2月の全校朝会が行われました。

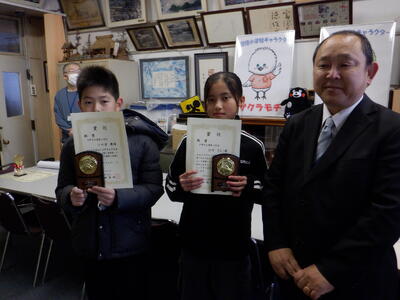

まず、表彰からです。

サッカーで活躍した1年生です。

続いて、1月末に開催された「ひのっ子作品展」に出品した児童のうち、各学年の代表児童に賞状を渡しました。

次は、校長からの話です。

今回も「子供たちがつくる学校プロジェクト」の取組について話をしました。

・たて割り班活動の5年生デビュー

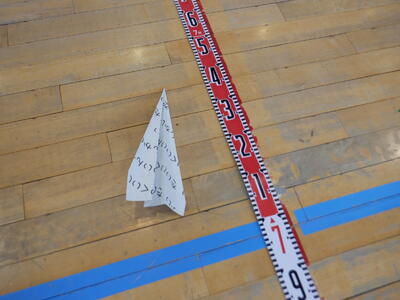

・紙飛行機飛ばしで盛り上がった、体育委員会主催の潤杯イベント「潤徳オリンピック」

・感謝と感動の「進!MJコンサート」

・来週から再開する「潤フェス2」

などについてスライドで振り返りました。

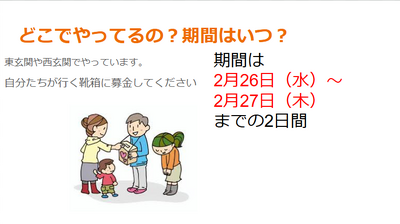

次に、代表委員会の児童からユニセフ募金の案内がありました。

ユニセフでできること、募金の使われ方などについて説明があり、各教室の子供たちは真剣に聞いていました。

募金は2/26(水)、27(木)の2日間行われます。

代表委員は、朝、募金箱を持って立ち、集計を行い、寄付を行うところまで担当します。

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

最後に、整美委員会の児童から潤杯イベントの案内がありました。

すでに整美委員会は、2学期に「落ち葉集め大会」の潤杯イベントを実施していますが、第2弾として「K1グランプリ」を企画したようです。

「K1グランプリ」の「K1」とは、「きれいNO.1」を略したものです。

実質は「教室抜き打ちチェック」です。

教室のごみ箱、ロッカー、フックなどの整理整頓の状況を突然、整美委員が確認に行くとのこと。

説明を教室で聞いていた1年生は身の回りなどを見てそわそわしています。

年度末まで「子供たちがつくる学校プロジェクト」の勢いは止まりません。

重大告知が続く全校朝会となりました。

そして、今日もギリギリまで来週の「潤フェス2」の準備が続きます。

来週は、スーパーハイテンションな1週間になりそうです・・・【校長】

耳が聞こえないとどうなる?

4年生は、総合的な学習の時間に「バリアフリーについて考えよう」として、障害のある方への理解を深めたり、福祉について調べたりする学習を行っており、障害による不自由を軽減するための車いす体験や白杖体験などを行ってきました。

今日は、日野市社会福祉協議会、日野市聴覚障害者協会、ひの手話サークルの皆様のご協力により、「耳が聞こえない」生活と、その不自由さを軽くする方法について学びました。

本日の講師の方々にお並びいただきましたが、実際に耳の不自由な方は1人だけです。

子供たちもどの方か予想しましたが、バラバラな反応です。

耳が聞こえないことの不自由さはまさにこのことで、「見た目」だけでは、周りの人は聞こえないことに気付かないのです。

例えば、朝起きるとき、目覚まし時計をセットして起きることが多いかと思いますが、耳が聞こえないと目覚まし時計は使えません。時間になると振動する小さな時計を身に付けていらっしゃるそうです。

(4年生は、目覚まし時計ではなく、おうちの方に起こされている子が多いようですが・・・)

突発的なことへの対応も難しく、救急車が来たことが分からなかったり、故障等で電車が急停止しても放送が聞こえないため何が起きたか分からなったりすることもあるそうです。

生活の不自由さについて学んだところで、耳の聞こえない方とコミュニケーションをとるためにはどうすればいいか考えます。

4年生A「手話!」

確かにそのとおりなのですが、それ以外にも様々な方法があることに気付きます。

例えば、ジェスチャー。

代表児童が何かの動きをしてそれを当てます。

4年生B「水泳!」

その他にも筆談、指文字・・・など、言葉を介さなくても伝える方法はあるのです。

しかし、たくさんの情報を短時間に、簡単に、正確に伝えるためには手話が有効です。

後半は様々な単語の手話を教えていただきました。

4年生はこういうことが大好き。

周りの子と確認しながら何回も何回も楽しそうに練習していました。

講師の先生に手話で「ありがとうございました」と伝えていた子供たち。

きっと、帰宅してからも家族の方に習った手話を披露するのではないでしょうか。

貴重な場を提供してくださった関係者の皆様に御礼申し上げます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第7回たて割り班活動

今日は、たて割り班活動の日です。

いつものように、代表委員の放送で全校児童が活動場所に移動していきますが・・・

今日は、ちょっと違います。

これまで、1年生は、5年生が迎えに来てくれて活動場所まで連れていってくれていましたが、今日はお迎えはありません。

自分たちだけでまとまって移動します。

巣立ちの日です。

なぜ、5年生はお迎えに行けないのか・・・?

それは、今回から、各たて割り班の企画・運営を5年生が行うようになったからです。

今回は、6年生から代替わりした「新生たて割り班」のスタートとなります。

これまで6年生がやってきたことを、全て自分たちだけで行わなければなりません。

出席確認なども緊張しながら行います。

遊びのルール説明を行いますが、低学年から「わかんな~い!」などのツッコミが入ります。

身振り手振りや、実際に見本を見せて一生懸命説明する5年生たちです。

6年生たちも最後列で5年生の様子を見守ります。

実際に遊びが始まれば、いつものとおり、班で仲良く遊んでいました。

ただ、今日は強風が吹き、校庭遊びだった班はちょっと大変だったようです。

最後の振り返りでは、「5年生の遊びも面白かったです。」といった声も上がり、ちょっとはにかんでいる5年生たちです。

この日のために学年集会等も開いて準備してきた5年生たち。

上々のデビューです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】体育館は大にぎわい!

2/8(土)の「進!MJコンサート」の余韻が残る体育館・・・

と言いたいところですが、振替休業日を含む3連休明けで様子が一変しています。

中休みの時間にたくさんの6年生たちが集まってきました。

全員、各自で折った紙飛行機を持参しています。

実は、「進!MJコンサート」に向けた準備が本格化していたためにホームページではお伝えしていなかったのですが、先週から潤杯関連イベントとして体育委員会の児童が主催している「潤徳オリンピック」が体育館で開催されているのです。

今日は6年生の競技日になっています。

競技は「紙飛行機飛ばし」。

紙飛行機の飛距離で潤杯ポイントを競うのです。

ちゃっかり担任まで参加。

潤杯の王座をねらって、各学級の戦いは激しさを増しています。

それもそのはず。人気コーナー「潤杯スコアボード」は潤杯の取組が終盤に入ったため、獲得ポイントのシールが見られないようになりました。

現在の順位が分からなくなっているのです。

終盤になって一層盛り上がる潤杯。

3月7日(金)の6年生を送る会の一部の時間を使って表彰式が行われる予定です。

ピンクのビブスを着た、体育委員の「公式記録員」たちが厳密に飛距離を測定します。

校内1位はどのくらいの飛距離だったのでしょうか?

6年生たちが紙飛行機を飛ばしている反対側の壁面には音楽クラブの子供たちが集まっていて、曲の練習をしています。

来週から開催される「潤フェス2」での発表に向けた練習を行っているのです。

話し合いをしている音楽クラブの子供たちの何人かの手には紙飛行機が・・・。

校長「曲の練習をしに来たんじゃないの?」

6年生A「だって、紙飛行機も飛ばしたいし・・・。」

大忙しのようです。

そして、体育館のステージ前には代表委員たちが集まっています。

その「潤フェス2」に向けた進行打合せ等を行っているのです。

会場装飾の準備も進みます。

先週までは「進!MJコンサート」の装飾だったので、すぐに模様替えです。

紙飛行機の歓声が上がり、合奏の音が響き、「潤フェス2」の会場装飾が進む・・・。

まさにカオス状態ですが、本校のエネルギッシュさを感じる光景でもあります。

校長自身も高幡不動尊に行って、潤徳オリンピックを見て・・・、イベントについていくのが大変です。【校長】

高幡不動尊金剛寺見学(3年)

総合的な学習の時間で、「高幡不動尊博士になろう」の学習を進めていく3年生。

今日は、特別なご配慮をいただき、実際に高幡不動尊金剛寺を見学させていただきました。

ふれあい橋と並び、本校の学区域内のランドマークである五重塔を見ながら全体説明をいただきます。

横からは土方歳三の像が子供たちを見つめます。

子供たちは二手に分かれ、「大日堂」と「奥殿」を交互に見学します。

内部の写真はNGのため、詳しいことはお伝えできないのですが、「大日堂」には「鳴り龍」があります。

天井の龍の下で手を叩くと、反響音が耳に響いてきます。

校長「よく覚えておいて。6年生の日光移動教室でもたぶん経験するから。」(詳しくは、こちら)

3年生たち「へぇ~」

日光東照宮には、「五重塔」も「鳴龍」もあります。

日野と日光との比較で、学習効果も上がります。

「奥殿」では、国の重要文化財を含めた様々な「寺宝」を見せていただきました。

新選組に関する展示も多くあります。

教科書などでよく出ている土方歳三の写真も展示されています。

3年生A「あ、これ見たことある!」

思わず声が上がります。

迫力ある重要文化財「不動明王像」の前で3年生たちが願掛けします。

校長「今度の『漢字50問テスト』で100点になるようにお願いしたら?」

3年生B「学校から宿題がなくなりますように・・・」

お不動様、レベルの低いお願いですみません。(苦笑)

もちろん、校長は、本校児童の安全を祈願しました。

あまりにも身近で、日常の光景になっていますが、平安初期に建立された歴史ある高幡不動尊金剛寺がそばにある地域に住んでいることに誇りをもって、学習を進めてほしいと思います。

快く見学を許可してくださいました関係者の皆様に御礼申し上げます。【校長】

【MJコラボ】感謝の気持ちを伝えた「進!MJコンサート」

今日は、「学校公開・進!MJコンサート・道徳授業地区公開講座・地域懇談会」が行われました。

特に2時間目は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな柱として取り組んできた、最後のMJコラボである、「進!MJコンサート~つなげよう 感謝のメロディー~」が開催されました。

明星大学学友会吹奏楽団の方々は、今回も早朝からおいでいただき、トラックから楽器を運び入れ、入念なリハーサルを行っていただきました。

校長も朝日のまぶしい中、楽団の方々へ挨拶をしました。

今回は、進行上、体育館の中央にスペースを作る必要があったため、会場が手狭になることが予想されており、保護者等の皆様には、教室内のモニターをライブ中継につなぎ、暖房の効いている中でゆったりご覧いただけることをご案内させていただいておりました。

しかし、開演時刻前には、体育館前に長蛇の列ができる思わぬ事態に。

そこで、2階のギャラリーも観覧場所として開放する判断をしました。

たぶん、潤徳小史上初めてでは?

保護者等の皆様の関心の高さに驚き、そしてうれしく感じました。

やはり、生演奏の迫力を感じたいと思われたのでしょう。

実は、2階のギャラリーは全体を見渡せる特等席。

皆様、身を乗り出してご覧になられていました。

小さいお子さんのいらっしゃる方や座って観覧されたい方など、各教室でも多くの方々がモニターをご覧になっていらっしゃいました。

もちろん、体育館のフロアも、子供たちと楽団の方々、保護者等の皆様で超満員な状態です。

MJコンサート実行委員の進行で、開演です!

校長挨拶です。

超満員の会場を見て、思わず「こ・ん・に・ち・は~!」してしまいました・・・。

楽団の方々もノリよく返していただき、ホッとしました。

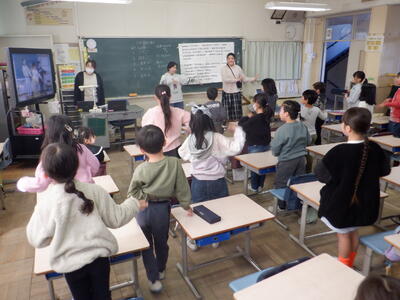

今回のコンサートのメインパートは「アンダー・ザ・シーミュージカル」です。

6年生の演奏、1~5年生の歌と踊り、ダンスクラブの創作ダンスを楽団の方々の前で披露します。

ダンスクラブの子供たちは、この日に向けて、休み時間なども繰り返し練習してきました。

揃った動きで会場の視線を釘付けにします。

1~5年生も波やワカメをイメージして一生懸命踊ります。

昨年の11/16に音楽会として開催された「心!MJコンサート」は、保護者鑑賞日だったため、6年生の演奏と楽団の方々との「生共演」を1~5年生はビデオでしか見ていません。

そこで、再び、そして最後の6年生と楽団の方々の「アンダー・ザ・シー」の合奏を披露します。

「セミプロ」の楽団のみなさん、一発勝負の場面ですが、きちんと6年生の演奏に合わせてくださいます。さすが!

ご来賓の皆様も、演奏の様子を温かく見守ってくださいました。

会場の盛り上がりも最高潮!

多くの子供たちが音楽の素晴らしさを感じたはずです。

続いて、楽団の方々の演奏による校歌斉唱です。

写真では、感動をお伝えできず、もどかしいですが、楽団の方々の演奏と子供たちの歌声の「コラボ」は本当に素晴らしかったです。

実行委員の児童が「今までで一番きれいな校歌だったと思います。」と締めていましたが、まさにそのとおりの、思い出に残る校歌斉唱でした。

保護者等の皆様からも大きな拍手が送られました。

そして、学校からのプレゼントとして、全校児童による感謝のビデオメッセージが投影されました。

楽団の方々もにこにこしながら画面に見入っておられました。

実行委員の児童からも感謝の言葉を伝え、「進!MJコンサート」は幕を下ろしました。

あっという間のコンサートでしたが、それは、心が一つになったことの証でもあります。

楽団の方々を代表して、団長の方からもご挨拶をいただきました。

楽団の方々にとっても貴重な場になったことを伝えてくださって、子供たちや保護者等の皆様からも大きな拍手が送られました。

エンディングは、楽団の方々の退場です。

しかし、ここで、ハプニング!

本来、場内を一列で回って退場する予定だったのですが、子供たちのハイタッチをせがむ反応に、列がほとんど進まず、さらに楽団の方々が後方にいる子供たちにまでハイタッチに行くアドリブで、ぐちゃぐちゃな状態に。

いつまでも、楽団の方々との別れを惜しむ時間になりました。

コンサートの後が休み時間になったため「出待ち」の児童がサインをせがむ光景があちらこちらで見られました。

ふと、校庭を見ると、多くの楽団の方が子供たちと一緒に遊んでくださっています。

こういう自然なふれ合いに「MJコラボ」の大きな成果を感じます。

2/14に定期演奏会を控えている楽団の方々。

その合間を縫って、本校に最大限のご協力をいただいたことは感謝しかありません。

特に楽団の団長、副団長のお二人には、昨年の夏休み以来、何回も何回も学校との打合せを行い(詳しくは、こちら)、楽団内での細かい調整をしていただきました。

本当にありがとうございました。(ちなみに団長の方が持っているのは、MJコンサート実行委員による寄せ書きです。)

これまでのコラボで生まれた楽団の方々との絆、今後も大切にしていきたいと思います。

さて、今日は、「学校公開・道徳授業地区公開講座・地域懇談会」でもあったので、4時間目の懇談時には、「思いやるのある子を育てるには」というテーマで意見交換が行われました。

今日の「進!MJコンサート」で楽団の方々に感謝の気持ちを伝えることは、相手を大切にする思いやりの心を育むことにつながったのではないかと感じました。

3回の「MJコンサート」にご協力いただきました、明星大学学友会吹奏楽団の皆様、東京都教育委員会並びに日野市教育委員会の皆様、本日おいでいただき、応援くださいました保護者・地域の皆様に心より感謝申し上げます。【校長】

【MJコラボ】いよいよ明日開催、「進!MJコンサート」

明日は、「学校公開・進!MJコンサート・道徳授業地区公開講座・地域懇談会」が開催される盛りだくさんな日になります。

今日は、コンサートの前日ということで、明星大学学友会吹奏楽団の4名の方々が授業支援に来てくださいました。

リコーダーの演奏にアドバイスいただきます。

2年生と一緒に「アンダー・ザ・シー」の歌や踊りも練習してくださいました。

音楽の授業が行われない時間もあったので、体育の補助という無茶振りも・・・。

算数の授業に入っていただいたら、難しいかけ算の答えを楽団の方に聞きにいこうとするちゃっかりした3年生たち(苦笑)

給食の時間も楽しく過ごしました。

(黙食じゃなくてすみません。。。)

4人の皆様においでいただいたのは、6年生の「アンダー・ザ・シー」の合奏の最終練習の様子を見ていただくことがもう1つの大きな理由です。

楽団の方々は、6年生の演奏の様子を動画に撮っていらっしゃいました。

団員の方々で共有して、テンポなどのイメージをもたれるのだと思います。

今日は、関係児童による明日の進行リハーサルも行われました。

ギリギリまで準備を進めます。

会場装飾も行いました。

本番間近という感じです。

楽団の方々との最終打合せを行い、あとは明日を待つのみです。

感謝の気持ちが伝わる素晴らしいコンサートになることを期待しています。

なお、「学校公開・道徳授業地区公開講座・地域懇談会」も行われます。

トップページの案内をご参照いただいたうえ、多くの方にご来校いただけると幸いです。

「進!MJコンサート」、一緒に盛り上がりましょう!【校長】

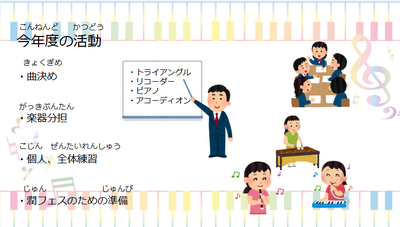

【子供たちがつくる学校プロジェクト】クラブ発表会③

今朝は、3回目のクラブ発表会がオンラインで行われました。

進行は、いつものとおり代表委員の児童です。

最初は、音楽クラブの発表です。

中休みや昼休みにも練習をしていることや校内発表会を行うことなどについて紹介がありました。

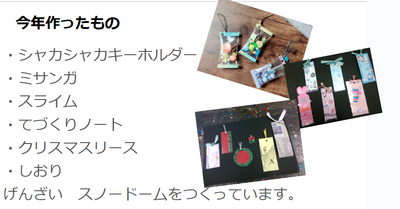

続いて、クラフトクラブの発表です。

これまで作った作品などの紹介がありました。

来年度からクラブ活動が始まる3年生たち。

クラフトクラブからのクイズに一生懸命答えます。

次は、家庭クラブです。

家庭クラブも、作品作りや調理などの様子について紹介していました。

2年生A「わらび餅、おいしそう・・・。」

教室で見ていた子たちからのつぶやきが聞こえます。

最後は、室内競技クラブです。

トランプをはじめとしたカードゲームやかるたなどで楽しんで活動している様子が紹介されました。

来年度のクラブ活動の所属を選ぶ、現3~5年生の児童にとっては、今回の発表が希望を考える参考になったはずです。

「子供たちがつくる」クラブ活動に発展していってほしいと思います。【校長】

【MJコラボ】MJコンサートに向け、全校一丸!

今朝の「潤いの時間」は、クラブ発表会をひと休みし、明後日の「進!MJコンサート」に向け、各教室で練習を行いました。

まずは、各学級で「アンダー・ザ・シー」の歌と踊りの練習です。

1時間目が習字の授業になっていた3年生。

半紙などを机に置きつつ、一生懸命練習しています。

6年生が本番用のテンポで合奏の練習をしていますので、その練習動画を使って、踊っている学級もあります。

踊りだけでなく、「アンダー・ザ・シー」は歌もあるので、繰り返し練習します。

後半は、全校放送が流れ、全校一斉で校歌の練習をします。

実は、今回の目玉は、明星大学学友会吹奏楽団の方々が、校歌を生演奏してくださることです。

昨年のうちから、楽団の方々には、本校の校歌の楽譜をお渡ししていたのですが、各パートの編曲を考えていただき、とても重厚、荘厳な演奏になりました。

大学での練習の音源をいただきましたので、それに合わせて練習します。

6年生の練習している様子を見て、「卒業式も、こんなステキな演奏で校歌を歌えたらいいのに・・・」と考えてしまいました。

たぶん、小学校で吹奏楽団の本格的な演奏で校歌を歌えるところは極めて少ないと思います。

今回の「進!MJコンサート」のサブタイトルは「つなげよう 感謝のメロディー」です。

本校のために校歌の演奏をしてくださる楽団の方々に感謝の気持ちを伝えるため、心を込めて校歌を歌ってほしいものです。【校長】

目が見えないとどうなる?

総合的な学習の時間で「バリアフリーについて考えよう」に取り組んでいる4年生。

1/30(木)に車いすの体験をしたことに続き、今日は、視覚障害のある方からのお話を伺い、白杖体験を行いました。

最初は、市役所で働く全盲の職員の方から、目が見えない中での生活についてお話しいただきました。

日々の生活で困ることや盲学校での経験や特別なカリキュラムなどについて教えていただきました。

しかし、現在は、AIの発達などで、音声情報が得られるようになり、「困ること」についての改善が図られているとのことです。

子供たちは積極的に質問をして、視覚障害に対する理解を深めていました。

その後は、実際に2人1組になって白杖体験をします。

1人がアイマスクを付け、白杖を持ちます。ペアのもう一人が声を出して案内役になります。

白杖の持ち方や案内の仕方など、体験前に細かい説明をいただきました。

実際に校舎内をペアで歩きます。

出発地点の多目的室から校舎内に入るには渡り廊下を通ります。

この渡り廊下にはすのこが置いてあり、白杖が隙間に入ることがあります。

いつも何気なく通っているところが、実はかなり気を付けないと歩けないことが分かります。

難所の階段です。案内役の児童が先の見通しを伝えながら協力して上っていきます。

2階に上がって、直線の廊下を歩きます。

4年生A「今、2年4組の前だよ。」

細かい情報を伝えながら、白杖を持っている子に見通しをもたせます。

蛇口をひねったり、トイレに入る経験もします。

日ごろ、当たり前にしていることが、見えないととても難しくなることを体感します。

体験を終えた子供たちに感想を聞くと、異口同音に「怖かった~!」と話していました。

視覚から得る情報にどれだけ頼っているのかを理解した子供たち。

障害や福祉に対しての関心をさらに高めたようです。

今回の体験活動にご協力いただきました日野市社会福祉協議会の皆様、安全管理を手伝っていただきました保護者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】クラブ発表会②

今朝は、2回目のクラブ発表会が行われました。

今日の進行も代表委員の児童が行います。

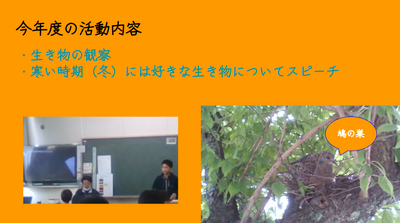

最初は生き物クラブの発表です。

校地内で生き物の観察を行ったことや生き物について調べたことのスピーチを行ったことなどについて活動報告がありました。

続いて、デジタル制作クラブの発表です。

プログラミングのソフトを使ったゲーム制作や動画の編集など自分が作りたい物を決めて取り組んできたとの報告がありました。

クイズの出題もありましたが、さすが、デジタル制作クラブらしいスライドです。

各学級で聞いている子供たちも、ハンドサインでクイズに答えていました。

次は、科学クラブです。

写真を交えて、スライム作りやセンサリーボトル作りなどに取り組んできた様子が紹介されました。

最後は、イラストクラブの発表です。

活動は、もちろん好きなイラストを描くことが中心ですが、ミニゲームで一緒に遊んだりすることもあると説明がありました。

数点、イラストの紹介もありました。

各学級からは「かわいい~」という声も上がっていました。

イラストクラブの児童の作品は、来週、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」で流す予定ですので、機会がありましたらご覧ください。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】クラブ発表会①

今日から3回に分けて、クラブ活動でこの1年間取り組んできたことについてリモートによる発表会が行われます。

6年3組をキーステーションにして、代表委員会の児童の進行で発表会が行われます。

トップバッターは陸上クラブの発表です。

陸上クラブは、40名の大所帯です。練習の様子などの紹介がありました。

続いて、ダンスクラブの発表です。

ダンスクラブは、1学期に発表会を行い(詳しくは、こちら)、2/8の「進!MJコンサート」やその後の「潤フェス2」などでも発表が予定されています。

クイズなども交えて、活動の様子を報告しました。

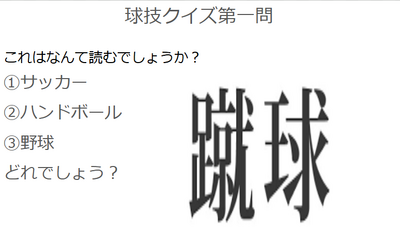

次は、球技クラブです。

球技クラブもクイズを交えて活動の様子などを発表しました。

各教室では、出されたクイズに対して、子供たちがハンドサインで答えています。

3年生A「『蹴る』って書いてあるから、答えはサッカーだよ!」

難しい漢字が読める子もいるようです。

今日の発表の最後は卓球クラブです。

練習と試合を繰り返している活動の紹介がありました。時には担当教員との腕試し試合も開催されているようです。

この時期にクラブ発表会を行っているのは、新4~6年生に来年度のクラブの入部について関心を高めてもらうためです。

様々なクラブ活動の様子を聞いて、来年度の所属希望を考えてほしいと思います。【校長】

避難訓練(2月)

今日は、2時間目終了直後に予告なしの避難訓練を行いました。

さらに、今回は、いつも放送を行っている副校長が不在という想定も加えました。

職員室にいた教員が地震発生の放送を流します。

教室にいた児童は、あわてて机の下に身を隠します。

休み時間が始まり、校庭に遊びに出ようとしていた1年生は、階段に座って放送を聞きます。

昇降口付近にいた子たちも頭部を隠しています。

避難していた場所は違っても、最終的に校庭に集まってくることは変わりません。

校長からは、以下の話をしました。

・今日は、予告なしの休み時間の避難訓練だった。

・教室外にいた人もいたと思うが、とにかく、近くの安全なところで身を隠す行動をすることが大事である。

・今日は、火災はなかったが、放送を聞いていないと、どこから避難すれば分からなくなってしまう。先生たちがそばにいるとは限らないので、放送を聞いて、自分で判断しなければならないこともある。

・地震ではないが、最近はアメリカの山火事や飛行機事故、埼玉県でも道路陥没の事故など、思わぬところで身の危険が迫ってくることがある。どんなときでも冷静に行動できるようにしてほしい。

今日は、予告なしでしたが、子供たちはあわてることなく、普段の避難訓練どおりに行動できました。

日ごろの備えをしっかりしたいものです。【校長】

【MJコラボ】MJの絆、再び!

2/8(土)に行われる「進!MJコンサート~つなげよう 感謝のメロディー~」の開催に向け、全校での準備が進む中、久し振りにコラボ相手である明星大学学友会吹奏楽団の方々が授業支援に来てくださいました。

今日は、2人の方が来てくださいましたが、そのうちの1人の方には1時間目から支援を行っていただきました。

たまたま、1時間目に音楽の授業が予定されていなかったので、3年生の外国語活動の支援をしていただくことに。

「本業」の音楽以外ですが、「What’s this?」クイズの作成等に関わっていただきました。

2時間目からは音楽の授業支援です。

「アンダー・ザ・シー」をトロンボーンのソロで演奏していただき、それに合わせて1年生が歌います。

「セミプロ」の演奏で何回も繰り返して歌っていますが、何という贅沢・・・。

音楽に合わせて「じゃんけん列車」で遊ぶおまけ付きです。

同じころ、もう1人の支援者の方は2年生の音楽の授業支援です。

「アンダー・ザ・シー」のダンスと歌のパートに分かれ一緒に練習します。

2年生も「むかしうた」で遊ぶ、おまけ付き。

♪な~べ、な~べ、そ~こぬけ~

一緒に遊ぶことで一層絆が強まります。

1年生の別の学級では、「キ~ン コーン カ~ン コーン」という学校のチャイムの音(ビッグベンの鐘)を鍵盤ハーモニカとトロンボーンで合奏する新たなコラボも行われていました。

4年生もトロンボーンの演奏で、「アンダー・ザ・シー」の歌と踊りの練習をしますが・・・

後半はがらりと変わって、箏の練習になります。

専門のトロンボーンと全く違う和楽器で、支援の仕方も変わります。

給食も4年生と一緒に食べますが・・・。もう、どこに支援者の方がいらっしゃるか分からない状態です。(苦笑)

担任から声が掛かり、お替わりで「残菜0」にご協力いただきます。

そして、本日おいでいただいた大きな目的は、6年生の「アンダー・ザ・シー」の合同練習への支援を行っていただくことです。

パーカッションが専門の支援者の方には、楽器の調整や打楽器の演奏のアドバイスを行っていただきました。

当日モードで一緒に合奏に加わっていただきました。

ダンスクラブのリハーサルも兼ねて、華やかな感じになってきました。

当日は、歌とダンスが入るため、2学期の「心!MJコンサート」のときよりアップテンポになります。

そのことを楽団の方々と確認しました。

楽団の方々は、大学で当日に向けた練習をしてくださいます。

放課後は、楽団の団長、副団長の方と本校の担当教員との間で、本番の進行に関するオンライン打合せを行いました。

会場の体育館で、演奏場所や入退場の方法などを確認します。

来週の土曜日の本番に向けて、だんだん気持ちも高まってきています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】ふれあいクイズ

3学期は、図書委員会のイベントから始まった「潤杯」ですが、今朝は、飼育委員会による「潤杯」対象の「ふれあいクイズ」が出題されました。

朝の「潤いの時間」に飼育委員会の児童が各教室に行き、モニターにクイズを映します。

「ふれあいクイズ」の内容は、本校で飼育している烏骨鶏、「大福」に関するものです。

問題は全部で9問。全部答えられたらかなりの「大福推し」です。

「潤杯」のポイントがかかりますから、飼育委員は、選択肢ごとに挙手された人数を数えていきます。

難問や引っ掛け問題もあり、子供たちも相当迷って挙手しています。

「潤杯」ポイントがかかっているということもあり、いつも以上に真剣に子供たちはクイズに答えていました。

そんなことが行われているとも知らずに飼育小屋でのんびり過ごす「大福」。

氷点下の朝、羽毛に覆われているとはいえ、さすがにうずくまってじっとしています。【校長】

バリアフリーについて考えよう

4年生は、総合的な学習の時間に「バリアフリーについて考えよう」として、障害のある方への理解を深めたり、福祉について調べたりする学習を行います。

今日は、日野市社会福祉協議会の皆様のご協力を得て、「バリアフリー体験」を行いました。

最初に障害についての理解を深めるために、脳性まひの方が来校され、実際の生活の様子についてお話いただきました。

例えば、左手を上げようと思えば、脳の働きで思ったとおり左手が上がりますが、脳性まひだと自分の意思どおりに動かず、全く違う体の場所が動くこともあるとのことです。

また、小学校段階から特別支援学校に通われていたということで、特別支援学校の独特なカリキュラムの説明などもいただきました。

こうして、思うように体が動かせないことから、車いすを使って移動されていることを理解したうえで、自分たちもペアになって車いす体験を行いました。

マットの上のような柔らかい場所では、ほとんど進みません。

坂道はゆっくり後ろ向きで進みます。

いつもなら簡単にひねれる水道の蛇口も車いすからだと難しくなります。

4年生A「目線が違うと大変になっちゃうんだな。」

この気付きが大切です。

しかし、ホームページ用の写真を撮ろうと、4年生たちにカメラを向けると、多くの子たちが「イェー!」と満面の笑みとピースでポーズをとっていました。

4年生らしい無邪気なところはよいのですが、車いすでの生活がずっと続くとしたらどうかということにも考えを深めてほしいと思います。

貴重な場を与えていただいた、関係の皆様、車いす体験の補助を行っていただいた保護者等の皆様、ご協力いただき、ありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】クラス対抗、フラフープくぐり

今朝は、集会委員会の企画した児童集会が行われました。

内容は、「フラフープくぐり」です。

学年内の学級対抗戦になります。

集会委員A「みなさんおはようございます!集会委員です。今から各クラス対抗フラフープくぐりを始めます。イェー!」

全校児童「イェー!」

朝からノリのよい、集会委員と子供たち。

クラスで1列になり、手をつないだままフラフープをくぐり、次の人に渡していくゲームです。

手をつないだままですから、体をクネクネしないとフラフープがくぐれません。

ライバルの学級の様子も見えていますから、焦る、焦る・・・

列の最後の子がフラフープをくぐり、全員がしゃがんだらゴール!

集会委員たちは、各学年の結果について報告をします。

ただちに結果発表!

学年内で1位だった学級は大喜びです。

本校は、全校朝会等をリモート中心で行っていますので、全校児童が校庭に集まることはあまりありません。

寒い朝でしたが、全員で楽しい時間を過ごすことができました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】全校挙げて、「進!MJコンサート」へ!

2/8(土)に迫ってきた、本校と明星大学学友会吹奏楽団との3回目、そして最後のコラボレーションである「進!MJコンサート~つなげよう 感謝のメロディー~」。

昨日の全校朝会でも校長から話をしましたが、「進!MJコンサート」では、6年生と楽団の方々の合同演奏に合わせて1~5年生、ダンスクラブの児童が踊り、歌う「アンダー・ザ・シー ミュージカル」を行う予定です。

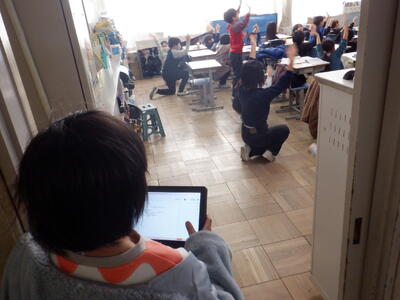

そこで、MJコンサート実行委員会の児童が踊りの見本動画を作っていますので、朝の「潤いの時間」に各学級で練習を行いました。

5年生は各自の端末で動画を視聴し、踊りの基本を覚えています。

本格的に練習を始めた学級も多くあります。

繰り返しサビのところを踊ります。

踊りだけでなく、歌の練習もあります。

MJコンサート実行委員たちはChromebookを持ち、チェックポイントのデータを確認しながら各学級の練習風景を見守ります。

と思ったら、1年担任から「一緒に踊って!」と促され、照れながらも1年生と一緒に踊る6年生のMJコンサート実行委員たち。

1回目の「新!MJコンサート」は、楽団のみなさんとの出会いの場、

2回目の「心!MJコンサート」は、楽団のみなさんと一緒に音楽会を創り上げる場、

そして、3回目の「進!MJコンサート」は、お世話になった感謝を表す場です。

「おもてなしの心」をもって、楽団の方々と楽しい時間を過ごせるようにしたいと思います。【校長】

全校朝会(1月28日)

今朝は、リモートで1月の全校朝会が行われました。

まずは、表彰からです。

サッカーで優秀な成績を収めた6年生たちです。

続いて、ピアノで活躍した児童の表彰です。

校長からの話です。

写真は、1/16に開かれた中央委員会の様子ですが、中央委員会の話し合いを受け、3学期も「潤杯」等の取組が進められていること、現在、図書委員会の「潤杯」イベントが進められているので、できるだけ協力することを呼びかけました。

2点目の話は、2/8に迫ってきた「進!MJコンサート~つなげよう 感謝のメロディー~」についてです。

現在、6年生と明星大学学友会吹奏楽団の方が一緒に演奏する「アンダー・ザ・シー」に乗って、1~5年生とダンスクラブの児童が一緒に歌い、踊り、ミュージカル風にする計画を立てています。

そこで、MJコンサート実行委員の児童が踊りの見本動画を作成していますので、紹介をしました。

すでに練習を始めている学級も多いので、動画が流れると反射的に踊り出す子供たち。

とてもかわいいです。

MJコンサート実行委員会は昨日も開催され、委員の子たちは、着々と準備を進めています。

その努力に感謝の気持ちをもち、楽団の方々と最後の思い出に残るコンサートにしようと話しました。

また、ふれあい橋や校庭の周囲の歩道で工事が続いていることから、登下校の安全に気を付けるよう話をしました。

続いて、生活指導主任から、

1 学習に必要ない物は持ってこないこと

2 校庭を横切って歩かないこと

3 不審者の情報があるので、登下校に注意するとともに暗くなる前に帰宅すること

ということについて指導がありました。

最後は、日直の教員からChromebookの修理が続いていることから、大切に扱うよう話がありました。

盛りだくさんな内容でしたが、子供たちは教室でしっかりと話を聞いていました。【校長】

磁石の性質について調べよう

校内を回っていると、教室で理科の実験を行っている学級がいくつかありました。

ちょっと気になって、中をのぞいてみました。

3年生は、「じしゃくのふしぎ」を学習しています。

磁石にはN極とS極があること、磁石についた鉄釘はそれ自体が磁石になる(磁化する)ことなどについて学びます。

違う極同士を近付けるとくっつき、同じ極同士を近付けると、どんなに力を入れてもくっつきません。

そのことを何度も実験して体感します。

磁石に鉄釘を2本くっつけて・・・

磁石を離しても、2本の釘はくっついたままです。

このことから、鉄釘が磁化したことが分かります。

もちろん、3年生ですから磁化の物理的な仕組みは学習しませんが、性質は体験を通して理解していきます。

磁石にちなんだ話として、「世界最強の磁石は『ネオジム磁石』であり、日本で開発された」ことが紹介されていました。

科学技術で世界をリードしてきた日本。

そのバトンを子供たちにも受け継いでほしいものです。

5年生は「電磁石の性質」について学んでいます。

3年生の永久磁石の学習と違い、電磁石は、オンとオフが簡単にできたり、磁力の強さを変えることができたりします。

写真は、どうしたら電磁石の磁力を強くすることができるか班で相談しているところです。

今日は、流す電力を変えることで磁力を強くすることができるか実験していました。

簡易電流計を使って、見えない電力や磁力を視覚的に認識できるようにしています。

現在の様々な工業製品に使われている磁石の働き。

小学校で学んだ基礎を生かして、将来の大発明につなげてほしいと期待しています。【校長】

黒電話は昔の道具?

社会科で「わたしたちの日野市の歩み」を学習している3年生。

「日野市の昔」を学ぶ中で、当時の生活の様子についても調べています。

そこで、今日は、日野市郷土資料館の2名の方においでいただき、昔の生活道具などについてご紹介いただきました。

はじめに全体説明です。

令和時代を生きる子供たち。

平成→昭和→大正→明治・・・といった過去の時代があることを教えていただきます。

昭和世代の校長にとっては、昭和が完全に昔の時代の扱いになっていることに若干の抵抗感を感じます。

衣・食・住、それぞれに関連した昔の道具を持ってきていただき、使い方や仕組みなどについて全般的な説明がありました。

子供たちは熱心にメモをとっています。

後半は、実際に昔の道具を目の前にして、細かい説明を伺ったり、質問したりします。

鉄鍋やお米を炊くための羽釜などを興味津々に眺める子供たちです。

こて、火のし、炭火アイロンなど、電気のない時代に衣類のしわを伸ばす道具の紹介もありました。

校長「日野市にある火のしです。」

定番のギャグは、子供たちにスルーされました。(苦笑)

黒電話が置かれています。

校長「黒電話って、使ったことある?」

3年生たち「な~い!」

3年生A「校長先生は、使ったことあるの?」

校長「あるよ。というか、家に普通にあったよ。」

校長「黒電話、見たことはある?」

3年生B「ある!ちびまる子ちゃんで。」

3年生C「サザエさんもだよ!」

3年生D「ドラえもんで見た!」

もはや、黒電話は漫画の中での遺物扱いのようです。

悔しいので、そばにいた担任(初任者)に声を掛けます。

校長「さすがに、黒電話、使ったことあるでしょ?」

担任「いや~、ひいおばあちゃんのところで1回か2回、使ったことがあるような・・・。」

教職員間の分断も広がっています。。。

ガラケーも昔の物になりつつある現在。

スマホもいつの間にか過去の物扱いになるのかもしれませんね。【校長】

持久走週間、開始!

1学期の「ソフトボール投げ」、2学期の「縄跳び」に続き、3学期は体力向上の取組として今日から「持久走週間」が始まります。

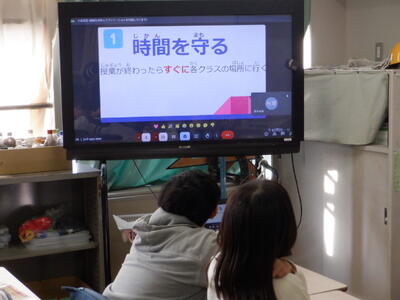

今朝は、初日ということで、6-3をキーステーションにして、体育委員会の児童からオンラインによる持久走週間に関する説明が行われました。

持久走に取り組むにあたって、注意すべきこととして「時間を守る」、「合図とともに始めよう」、「自分のペースで走ろう」、「体調が悪くなったら、ゆっくり歩こう」という説明がありました。

数百人が一斉に校庭を走りますから、全員が約束を守ることが大切です。

中休みになり、多くの子が校庭に出てきました。まずは、準備体操で体をほぐします。

スタート!

「ゆっくり走りましょう」と放送で声が掛かりますが、ほぼダッシュの子が・・・

例年、同じような光景となりますが、「ゆっくり自分のペースで走る」のは、なかなか子供には難しいようです。

5分間、息を切らせながら走る子供たち。

体育の授業で持久走に取り組んでいる学級も多くあります。

歩いたり走ったりすることは生活の基本です。

この取組を体力向上につなげてほしいものです。

子供たちのお楽しみは、走った周数だけ持久走カードに色を塗ること。

京王線の駅名が入ったカードになっていますので、新宿駅に着くことを目標に頑張っています。【校長】

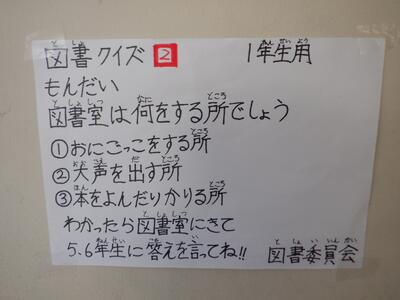

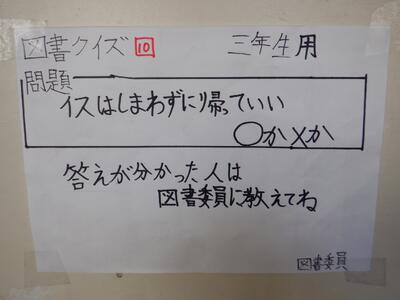

【子供たちがつくる学校プロジェクト】図書室へいらっしゃい!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の1つの柱である「潤杯」の取組は3学期も継続しています。

こちらは、昨日の給食時間中の放送室の様子です。

昨日は火曜日だったので、「潤徳ラジオ」の生放送が行われ、人気パーソナリティーたちのフリートークが行われていました。(ちなみに、リスナーから集まった「お題」は、これまでの「100万円をもらったらどうするか」から、「大統領になったら作りたい法律」に変わっています。)

「潤徳ラジオ」終了後、図書委員会の児童から「潤杯」イベントの告知がありました。

図書委員A「図書委員会からのお知らせです。図書委員会が校内に図書に関するクイズが書いてある紙を貼りました。」

図書委員B「答えが分かった人は図書室にいる図書委員会の人に答えを言いに来てください。答えられるのは1回までです。問題は各学年に複数枚貼ってありますが、一人一枚だけ答えられます。」

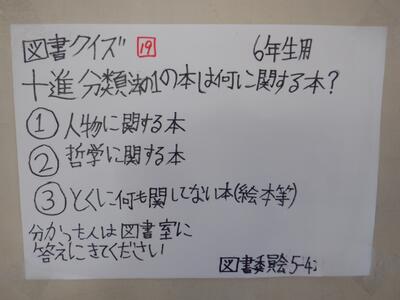

図書委員会の「潤杯」イベントは、「図書クイズ」です。

昨日から、校内の壁面には、図書委員が作成したクイズが貼られています。

問題は学年ごとになっています。

当然ながら、学年が上がるほど、問題が難しくなっていきます。

問題の紙の前に群がる2年生たちです。

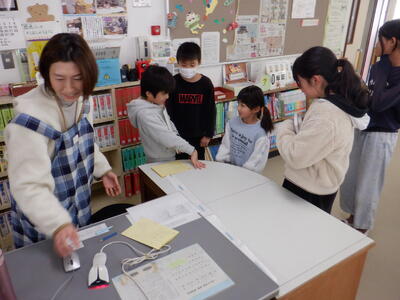

今日の休み時間も、「図書クイズ」の答えを伝えるために子供たちが来室しています。

1年生A「クイズの答えを言いに来ました。」

図書委員A「どんなクイズでしたか?」

1年生A「『図書室で叫んでもいい。○か×か』という問題です。」

図書委員B「答えは何ですか?」

1年生A「×です。」

図書委員AB「おめでとう、正解です!」

図書委員は、出席番号や氏名を確認して、名簿にチェックしていきます。

「潤杯」ポイント獲得のために、図書室に殺到する子供たち。

(大人も子供も「ポイ活」に熱心なようです・・・)

ついでに、図書室の本もたくさん借りてほしいという、図書委員たちの思惑が伝わってきます。【校長】

タグラグビー教室

今日は、「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」の「DIVISION 2」に所属する「日野レッドドルフィンズ」の選手の皆様にお越しいただいて、3年生を対象とした「タグラグビー教室」が開催されました。

本格的なラグビーだと、タックルなどの危険を伴うプレーがありますが、タグラグビーは、タックルの代わりに腰に付けた「タグ」を相手が取ることで子供でも安全にラグビーの楽しさを感じることができるような工夫がされています。

守備側は攻撃側のタグを取ると、大きな声で「タグ!」と言います。

その練習を繰り返します。

基本が分かったところで、ペアでタグを取り合う練習をします。

選手の方々に見本を示していただきました。

体格のよいラガーマンのみなさんですので、単なる取り合いでも迫力があります。

子供たちもペアで攻守の練習をします。

相手のタグが取れると大喜びです。

後半は、実際にゲームをします。

ラグビーボールを持っているのが攻撃側で、守備側は、攻撃側のタグを取れば守り切ったことになります。

攻撃側は、それを振り切って、ゴールエリアまで走りきれば「トライ」です。

今回は、相手との「タイマン勝負」でしたので、互いに火花の散る勝負になりました。

1・2時間目の寒い時間でしたが、子供たちはたくさん走り回って、とても楽しかったようです。

ご指導いただきました「日野レッドドルフィンズ」の選手の皆様、ありがとうございました。

「DIVISION 1」への昇格を目指し、今後の活躍を期待しています!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】中央委員会の話し合いを受けて・・・

写真は、先週の木曜日に行われた「中央委員会」の様子です。(「中央委員会」とは?詳しくは、こちら)

3学期だけを残すだけとなった今年度中に、各委員会でどんなことができるか、5年生に何を引き継いでいくかなどを話し合っています。

今日の6時間目は、1月の委員会活動が行われました。

各委員会では、先週の中央委員会の議論を踏まえて、委員長が5・6年生の各委員に話し合いのテーマを示しています。

写真は集会委員会の様子です。

どうやら、3学期も新しい企画を考えているようです。

保健委員会では、各委員が何やら絵を描いているようです。

いつもの保健関係の啓発ポスター作りではないようです。

これも、中央委員会の議論を踏まえたものです。何の絵かは、ちょっと秘密です。

体育委員会も3学期にイベントを計画中のようです。

関係児童は席を立ち、集まって具体的な話を深めています。

全体の「元締め」の役割を担う代表委員会です。

代表委員たちは「潤杯」、「潤フェス2」、「ユニセフ募金」の各担当に分かれて話し合いを進めています。

最後まで忙しくなりそうです。

もちろん、委員会の常時活動も行われます。

栽培委員会の児童は、鉢植えの鉢の中の土を学校の畑に返して、植木鉢をきれいに洗う地道な作業を行っていました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の1つの目的は、委員会活動の活性化ですが、その成果は表れてきているように感じます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第6回たて割り班活動

本来、昨年12月に予定されていたたて割り班活動ですが、感染症の流行などを考慮し、延期となっていました。

さらに、昨日実施予定でしたが、校内事情で1日延期し、本日実施となりました。

給食が終わり、代表委員の放送から全校児童が動き始めます。

5年生が1年生と一緒に活動場所まで移動する光景も今日で最後です。

1年生も学校に慣れたので、これからは、自分だけで移動できるようにしなければなりません。

北風の強い日ですが、子供は風の子です!

大繩跳びは、全学年一緒に楽しく遊べます。

「だるまさんが ころんだ!」

鬼に言われて動きをピタッと止める子供たち。

何十年も変わらない光景です。

半分の班は室内遊びです。

こちらは、避難訓練をしているわけではありません。

「だるまさんが かくれた」です。

「だるまさんが ころんだ」の教室版とのこと。

鬼が「だるまさんが ころんだ!」と言っている間に前進し、鬼が振り返るときには、見付からないように隠れます。

こうした新たなアイデアが生かされるのが「子供たちがつくる学校プロジェクト」です。

こちらもオリジナルの「人狼お絵描き」。

もはや、校長にはルールも分からない世界になっていますが、低学年も溶け込んでおり、適応力の高さに驚かされます。

さらに、欲張りな「なぞなぞ宝探しゲーム」に取り組んでいる班も。

教室になぞなぞが書いてある紙が隠されており、見付けたら、そのなぞなぞを解く、2回お楽しみがあるオリジナルゲームです。

ところが、宝を見付けても、なぞなぞが難しく・・・

低学年と高学年が一緒になって頭をひねっています。

今回で6年生単独でたて割り班を運営するのは最後になります。

次回からは、5年生も運営に参加し、引継ぎモードに入っていきます。

6年生のみなさん、今まで楽しい遊びをたくさん考えてくれて、ありがとうございました。【校長】

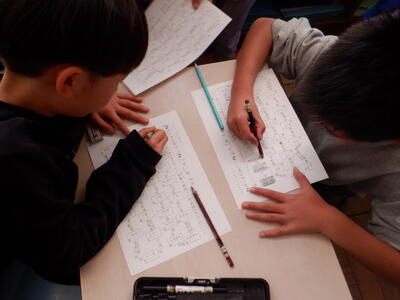

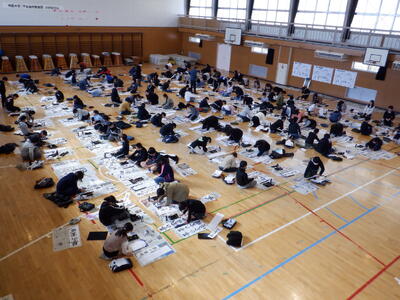

席書会(4・6年)

今日は、昨日に引き続き、「席書会」の2日目です。

【4年生】

今日は、午後、たて割り班活動が予定されているため、特別時程の日です。

そのため、朝、8時半過ぎから準備を始めている4年生たち。

朝日がまぶしい中で気持ちを整えます。

3年生のときに経験していることもあり、すんなりと作業を始める子供たち。

やはり、書き初めは、朝一番の緊張感のあるときが適しているように感じます。

4年生の書き初め課題の文字は「元気な子」です。

ひらがなの「な」が難しいとの声が多く聞かれます。

担任「書き初めはどうして行うか知っていますか?」

4年生たち「?」

担任「字が上手になることを願ったり、1年間の抱負を書いて行動につなげたりするために行うと言われています。」

ということで、4年生は、全員1年間健康で、「元気な子」に育ってほしいと思います。

【6年生】

小学校生活最後の「席書会」に臨む6年生。背筋もきちんと伸びて説明を聞いています。

6年生の書き初め課題の文字は「夢の実現」。

やはり、子供たちは「夢」を書くのが難しいようです。

画数も多いので、どうしても文字が大きくなりがちです。

そうすると、他の3文字とのバランスが悪くなってしまいます。

夢が大きいのは大事なことですが、文字の「夢」はちょっと小さめにする意識が必要なようです。

こうして一堂に会して書き初めを行うのは小学校最後、いや、人生最後になるかもしれません。

卒業が近付いてきた6年生。

それぞれの夢が実現するよう、これからも努力し続けてほしいと思います。【校長】

席書会(3・5年)

今日は、学年ごとに体育館に集まり、書き初めを行う「席書会」が開催されました。

【3年生】

1・2時間目は3年生が「席書会」に臨みました。

3年生になってから毛筆に取り組むので、「席書会」は初めての経験です。

最初に、体育館で書くときの注意を受けます。

自分の場所を決めて、準備開始です。

3年生の書き初め課題の文字は、「お正月」。

子供たちに聞いてみました。

「『お』と『正」と『月』、どれが難しい?」

3年生A「月!」

3年生B「お!」

だいたい、意見はこの2文字に分かれました。

教室や家庭でしっかり練習してきたこともあり、初めての「席書会」でしたが、落ち着いて取り組むことができました。

【5年生】

「席書会」が3回目になる5年生たち。

全体説明の前に、自分たちでどんどん準備を進めています。

5年生の書き初め課題の文字は「希望の朝」です。

5年生にも3年生と同じように聞いてみました。

校長「この4文字の中で、どれが難しい?」

5年生A「の!」

5年生B「望!」

意外に、ひらがなの「の」を挙げる子が多くいました。

他の3文字が漢字なので、バランスをとるのが難しいのかもしれません。

4枚清書し、よいと思うもの1枚を提出します。

「春の海」などの箏の雅な音楽が流れる中、5年生は真剣に取り組んでいました。【校長】

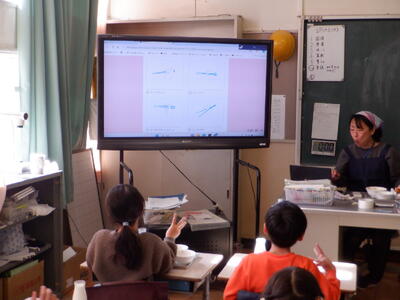

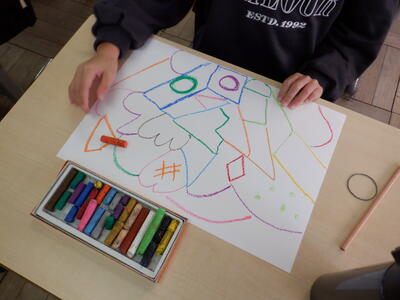

絵の具の積み木

2年生の教室の前を通りかかると、担任の前に子供たちが群がっています。

ちょっとのぞいてみました。

担任が子供たちの目の前で積み木を組み合わせています。

2年生A「おうちみたい!」

2年生B「ポストだ!」

子供たちは興味津々です。

しかし、積み木の中には、半球状のものがあり、うまく積み上げられません。

そこで、どんな形の積み木でも自由に組み合わせられるように、絵の具で積み木を描いていく図工の学習につなげます。

とは言っても、いきなり絵の具で積み木を描くことは難しいですし、色も混ざってしまいます。

そこで、積み木の外枠はクレパスで描いていきます。

大事なのは、実際の積み木をイメージして、下側から組み合わせて描いていくことです。

クレパスは絵の具を弾きますから、外枠が描けたところで、絵の具で色付けをしていきます。

実際の積み木ではできない組み合わせ方も、絵の具なら自在にできます。

自分のイメージを広げながら、「仮想積み木」の世界に子供たちは浸っていました。【校長】

避難訓練(1月)

今日は、3時間目の授業中に避難訓練が行われました。

今日の想定は地震の後、給食室から出火したというものです。

さらに、途中からは停電になったという想定で、教職員が廊下で必要な情報を大声で出し、避難開始を伝えます。

その声を聞いて、椅子の下に身を隠していた子供たちが出てきました。

給食室からの出火ということで、いつもの経路と違う、非常階段から避難する1年生たち。

無事に全員が避難場所の校庭に集まりました。

校長からは以下の話をしました。

・昨夜、宮崎県で震度5弱の大きな地震が発生している。

・また、去年の正月に発生した能登半島地震から1年経ったということで、その後の様子などがよく報道されている。

・このように、冬の寒いときでも、夏の暑いときでも関係なく地震は発生する。

・こうして、校庭に避難したが、本当だったら、おうちの方が迎えに来るまで、何時間も寒い中で待たなければならないかもしれない。

・さらに、今日は停電になった場合を考えて、先生方が地震の様子を伝えて回った。

・冷静に行動し、先生たちの話をしっかりと聞かなければならない。

・3学期になったので、いつもと違う状況の中での避難が多くなる。1年間のまとめのつもりで取り組んでほしい。

乾燥が続く東京では、地震の際、出火したら大きな被害につながるおそれもあります。

一層、迅速に行動することが求められます。【校長】

氷点下の中でも・・・

現在、今冬の最強寒波が日本列島を覆っているとのことで、ニュースでは、各地での大雪の情報が流されています。

冬型の気圧配置のときには、東京では逆に晴天が続きやすくなります。

実際に今週の月曜日にまとまった雨が降った以外は、ほぼ、冬晴れの日が続いています。

今朝も上空には澄んだ青空が広がっています。

しかし、寒波の影響は、気温には大きく影響しています。

今朝も氷点下の朝。

プールは氷が張った状態です。

そんな中、1年生たちがぞろぞろと校舎外に出てきました。

校長「何してるの?」

1年生たち「氷ができてるか見に行くの。」

生活科で「ゆきやこおりであそぼう」の学習をする1年生。

水を外に置いておくと氷になるのか、実験しているようです。

校地内で寒くなる場所と考えたのが学校の畑のところ。

日陰の時間が長くなっているところです。

1年生A「しもばしらもできているよ!」

畑の中を楽しそうに歩き回ります。

給食のトレイに水を張っていたところ、一晩で見事に凍りました。

ちょっと砂混じりですが・・・。北風が強い影響でしょう。

校長「今日は、かき氷パーティーだね!」

1年生たち「やったぁ~!」

無邪気な子供たち。

1年生の後は、3-2と4-2の子供たちが体育で校庭に出てきました。

学級数の多い本校では、1時間目から校庭での体育の割当があります。

寒い中ですが、元気な子供たちです。

一方、同じ1時間目に体育館で体育を行っている2-2の子供たちはちょっと暖かそうです。

一昨年、体育館に空調機器が設置されたことで、冬場の体育館での体育はかなり楽になりました。【校長】

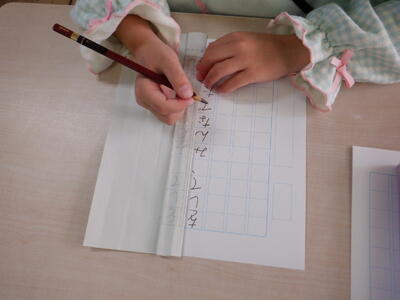

新年は、心静かにスタート

昨日から3学期が始まり、今日から、通常の授業が行われています。

年始にちなみ、書き初めからスタートしている学年、学級も多くあります。

1年生は、2学期末、そして冬休みにも書き初めの練習を行っていますので、取り組む姿勢もかなり身に付いてきました。

お手本を見ながら、真剣に書いています。

書く姿勢も入学のころに比べるとだいぶよくなってきたように感じます。

2年生も硬筆です。

1年生のときに経験済みですから、やり方はもう慣れています。

1文字1文字、集中して書いています。

硬筆の書き初めは2年生までですから、「小学校最後の硬筆書き初め」です。

しっかり取り組んでいます。

そして、3年生になると、毛筆の書き初めになります。

書き初め用の半紙は長いので、自席で書くには、半紙をずらしていくなどの工夫が必要です。

本校では、3年生以上は、来週「席書会」として、学年合同で体育館での書き初めをします。

そのときには、半紙をずらさないでも書けるようになります。

互いの作品を見合いながら、来週の「席書会」までに気を付けなければならないところを確認します。

3年生A「校長先生、『お』と『正月』が離れちゃった~。」

大丈夫。自己の反省点が分かっていれば、「席書会」では上手に書けるようになります。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第3学期始業式

2025年(令和7年)が始まりました。

3学期の登校日数は50日程度と短い学期となりますが、進学・進級に向けた大事な学期となります。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

3学期のスタートは、リモートによる始業式からです。

校長からは、進学・進級に備え、「何でも一生懸命頑張る」3学期にすること、また、これから先の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の予告について、スライドを使って話をしました。

続いて、4年生の代表児童の発表です。

2学期に頑張ったことを踏まえ、3学期の抱負について強い決意を述べていました。

各学級の子供たちも、4年生の代表児童の発表をしっかり聞いています。

続いて、ピアノ生演奏による校歌斉唱です。

うーん、冬休み明けのせいか、ちょっと、歌声が小さかったかな・・・。

頑張りましょう。

始業式終了後には、生活指導主任から、学校周辺の工事開始に伴う歩行の注意と自転車の乗り方に関する指導がありました。

そして、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな柱である、3回目の「MJコンサート」のお知らせが「MJコンサート実行委員」の子供たちからありました。

2/8(土)に開催される、最後のMJコンサート名は「進!MJコンサート~つなげよう 感謝のメロディー」です。「新」→「心」→「進」と進化を遂げてきたMJコンサート。そして、これまでのコラボレーションでつかんだ「音楽は楽しい!」という思いを胸にさらに前進していこうといった意味を込めて「進」の1文字を付けたとの説明がありました。

かなり踏み込んだコンサートの内容の紹介もあり、全校への協力を呼びかけていました。(ここでは、まだナイショです。)

最後にふさわしい、明星大学学友会吹奏楽団の方々と本校児童との心温まるコンサートを目指します。

「進!MJコンサート」をはじめ、様々な「子供たちがつくる学校プロジェクト」に関連したイベントが予定されている3学期。

大いに盛り上がることを期待したいものです。【校長】

令和6年度第2学期終業式

8/26から始まり、約4か月の長い期間続いた2学期も今日で最後を迎えました。

今朝は、リモートによる終業式を行いました。

式に先立ち、11月から12月にかけて頑張った子たちの表彰です。

まずは、女子野球で活躍した児童です。

優秀な成績を収めたサッカーチームの児童です。

「税の書道展」で入賞した児童です。

続いて、2年生の代表児童から今学期頑張ったことの発表です。

MJコンサート、町たんけん、縄跳び、九九や漢字の学習など一生懸命頑張った2年生たちです。

校長からは、各学年の主な校外活動の振り返りと、「子供たちがつくる運動会」、「新!・心!MJコンサート」、「潤杯」など、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の活動などについてスライドにまとめて話をしました。

定番となってきた、生伴奏ライブ校歌。

生中継に合わせて子供たちも起立して歌います。

終業式終了後には、生活指導担当教員から「冬休みの過ごし方」について、

情報教育担当教員からは「冬休みのChromebookの使い方」について、それぞれ指導がありました。

最終日ですから、通知表を渡され、

年末ですから、大掃除をし、

そして、まだ続く「クリスマスモード」で楽しんで過ごしました。

どうやら、昨晩、多くの1年生のところにサンタクロースがやって来たようです。

朝からごきげんな1年生たちに話しかけます。

校長「どうしよう。昨日、校長先生のところにサンタさんが来てくれなかったの・・・。みんなのところには来てくれた?」

1年生たち「来た!」

1年生A「ちゃんとお手紙書いた?」

校長「え。忘れちゃった・・・。」

1年生B「だからだよ。来年は頑張ってね!」

慰められました。(苦笑)

校長のところにサンタクロースは来てくれなかったものの、2学期、子供たちに大きな事故もなく過ごすことができたのは何よりもうれしいクリスマスプレゼントです。

明日から冬休み。楽しく健康にお過ごしください。

よいお年を!【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)