文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室25

移動教室、最後の食事となるお昼ごはんです。

食事係総出で感想を述べます。

おにぎり弁当です。

ソフトクリームを食べた後でもペロリです。

移動教室の全ての行程を終え、これから日野に戻ります。

全員元気です!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室24

体験が終わると、ソフトクリームを購入します。

「食体験」と言ったところでしょうか(笑)

先ほど朝食を食べたばかりだというのに、一心不乱になめています。

まさに「別腹」なのでしょう。

おみやげタイムも始まりました。

お小遣いぴったりで購入すると、お店からシールがもらえるようです。

そのこともあってか、「おつり0」を目指して、真剣そのものです。

学校でもこのくらい真剣に算数の問題を解いてほしいものですが⋯。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室23

もう1つの体験は、動物への餌やり体験です。

係の方から「ふすま」と呼ばれる飼料を手に乗せていただきます。

子供たちがやってきたのを察知して、猛ダッシュでヤギたちが駆け寄ってきます。

それにしても、ヤギの食欲はすさまじいものがあります。

柵から思いっきり首を伸ばして、子供たちの手のひらをなめます。

子供たちも「くすぐった〜い!」と歓声を上げています。

ヤギ以外にも豚や羊がいるのですが、雨のせいか子供たちをスルー。

ヤギの生存本能の高さが際立ちました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室22

こちらは乗馬体験です。

かなりの雨なので、滝沢牧場に着く前は体験できないことも想定していましたが、馬は大丈夫ということで、かっぱのまま体験します。

乗馬コースはぐちゃぐちゃで重馬場という感じです。

馬を怖がらせないように乗らなければなりません。

馬とのコミュニケーションが大事です。

慣れてくれば、上手に乗れるようになります。

初体験の子も多かったようですが、楽しんでいました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室21

滝沢牧場に着きました。

かなりの雨ですが、予定されていた体験は全て行います。

係の方から体験時の注意点などを伺います。

こちらはトラクター体験です。

牧場を一周します。

乗っていると、常に「震度4」くらいの揺れを感じます。

起震車体験をしているみたいです。(苦笑)

牧場らしいのどかな光景が続きます。

天気がよければ、放し飼いの動物を見ることができたかもしれません。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室20

朝食が終わった後、閉校式までわずかな時間しかありません。

荷物をまとめ、部屋の清掃をして出発の準備を進めます。

各部屋には保健係の自作のポスターが飾られています。

こうした細かいところも「子供たちがつくる学校プロジェクト」の成果です。

閉校式です。進行は実行委員です。

2日間、お世話になった感謝の気持ちを伝えます。

おかげさまで快適に過ごすことができました。

ありがとうございました。

子供たちはかっぱを着込んで、「完全装備」です。

雨ニモマケズです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室19

朝食です。

清里山荘での最後の食事です。

朝の会の後の慌ただしい中でしたが、食事係はてきぱきと作業を進めました。

今日も「新型挨拶のいただきます」です。

朝食は、和洋折衷です。

1日の活力は朝食から!

もりもり食べています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室18

朝の会です。実行委員の子供たちが進行します。

今日の滝沢牧場での乗馬体験が楽しみな実行委員。馬の被り物を作って意気込みを示します。

これも八ヶ岳移動教室史上初では?

大学生の育成に力を入れる本校。今回も引率補助の大学生に「先生からの話」を任せます。

緊張の中、自分で言うことをしっかり考え、子供たちに指導していました。

テーマ曲「ライラック」が流れる中でのストレッチ。

とにかく、今回の移動教室はBGMが派手です・・・。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室17

おはようございます。

八ヶ岳移動教室2日目の朝です。

気温は5℃、まとまった雨の降る中の厳しい条件の中でのスタートですが、「雨を楽しむ!」という前向きな気持ちで臨みたいと思います。

朝6時、「職員室」からの放送で起床です。

(すでにほとんどの子は起きていましたが⋯)

子供たちは全員元気です!

さぁ、パワフルな2日目が始まります!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室16

21時になり、室長会議が開催されます。

消灯までの行動の指示、明日の予定の確認などが行われます。

キャンプファイヤーでハイテンションになった子供たち。

室長たちに、消灯後は静かに寝るよう話す担任ですが・・・

自らがキャンプファイヤー用のメイクが残っており、今一つ話す言葉に説得力がありません。(苦笑)

消灯の21時半に向け、就寝準備を進める子供たちです。

中には、まだ、隠れて遊ぼうとする班もあるので、担任たちが見回りながら声を掛けていきます。

毎年恒例の光景ですが、「プロ集団」の教員たちの目を逃れることはできません。

明日もよい1日になりますように。

おやすみなさい!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室15

日もとっぷり暮れた午後7時半。

禁断のキャンプファイヤーがいよいよ始まります。

宿舎の外に出てきた子供たちにこれからの流れを説明するキャンプファイヤー係の子供たち。

その裏で密かに「八ヶ岳の火の神」と「火の子たち」は出動の準備を進めます。

キャンプファイヤー係の進行に従い、火の神と火の子たちが入場します。

火の神「者ども、静まれ~い!我は、50万年前から八ヶ岳を守る火の神であるぞ~!」

5年生たち「はは~っ!」

火の神「今夜は、よい子の潤徳小学校の5年生が来ると聞いて、わざわざ山から下りてきたぞよ。」

火の神「ついでだから、自己紹介しておこう。好きな食べ物は『潤徳カレー』、好きな四字熟語は『笑顔招福』、嫌いな勉強は『小数のかけ算』じゃ。」

5年生たち「あはは・・・」

5年生A「やっぱ、校長先生じゃね?」

いえ、火の神です。

火の神から各クラスに神聖な火が渡されます。

1組「平和の火」

2組「最強の火」

3組「楽しい火」

各クラスの火が揃ったところで点火!

真っ赤な火が八ヶ岳の山麓に燃え上がります。

ここで、一般的には「♪燃えろよ燃えろ」などを歌い、おごそかなスタートになるのですが、史上最高のキャンプファイヤーを目指す5年生は、こうした常識には捉われません。

自分たちで「キャンプファイヤーのテーマ曲」と決めたMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が大音量で流れ、熱唱する子供たち。

そんなハイテンションな中、ゲームがスタートしていきます。

最初は「進化ゲーム」

暗がりの中、次々にじゃんけんの相手を変え、絶叫する子供たち。

続いて、「じゃんけん列車」です。

このころから、雨粒が落ちてくるのを感じたと思ったら、一瞬で、細かい雨がサーっと降り始めるコンディションに。

明日のこともあるので「巻き」が入り、有無を言わさず「ジンギスカン」の曲が流れます。

踊り狂う子供たち。

最後はCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」が流れる中、踊りながら宿舎に逃げ込む子供たち。

山の天気の変化の大きさを感じさせます。

それにしても、常に重低音の音楽が流れ続ける、今までの常識を打ち破った今年のキャンプファイヤー。

史上最高でもあり、史上最短であったかもしれません。(苦笑)

明日の雨がちょっと心配です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室14

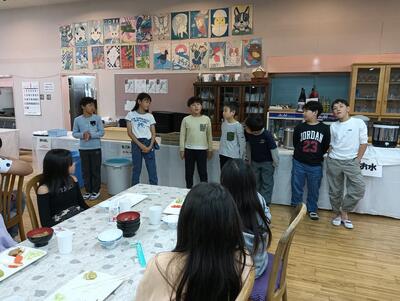

慌ただしく入浴を済ませた後は夕食の準備です。

食事係が手際よく作業を進めます。

全員揃ったところで、食事係が前に出てきて、いただきますの挨拶をします。

食事係A「私は、ほうとう作りが楽しかったです。」

食事係B「私は、入浴が気持ちよかったです。」

食事係C「私は、ハイキングが楽しかったです。」

ここまでは、例年どおりの進行ですが・・・

突然、他の食事係が「乱入」してきます。

食事係チーム「I have a 八ヶ岳、I have a おいしい食事、oh、いただきます!」

全員「いただきます!」

「前例踏襲は後退なり!」と校長から厳しく言われている5年生たち。

何と、食事の挨拶を変えてきました。

面白い。

合格です!

食事は、子供たちの大好きなハンバーグ、唐揚げ、シューマイなどです。

アレルギー対応の除去食も特別に作ってくださいました。

ありがとうございます。

5年生A「大好物のおかずばっかり!サイコー!」

5年生B「おかわりしすぎて、おなかがパンパン!」

5年生C「ハンバーグの大きさが、器からはみ出てるよ!」

5年生D「水のおいしさが日野とは違う!」

どの子も大満足のようでした。

当然、ごちそうさまは、

食事係チーム「I have a 八ヶ岳、I have a おいしかった食事、oh、ごちそうさまでした!」

全員「ごちそうさまでした!」

です。

そして、史上最高のキャンプファイヤーの準備に入ります。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室13

部屋にいてものんびりする時間はあまりありません。

食事前に布団を敷いておきます。

校長「家で布団を敷くことなんてないんじゃない?」

5年生A「うち、ベッドだから初めて~!」

何事も経験です。

どんなに時間がなかろうとも、とにかく寸暇を惜しんで遊びます。

カードゲームで廊下まで歓声が響いてきます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室12

18時からは夕食になるので、すぐに入浴です。

お風呂はとても清潔です。

入浴係を先頭に、先に入浴している班とすぐに入れ替えができるようにします。

入浴済の班は、顔が真っ赤です。

5年生A「いや~、いい湯加減でした!」

5年生B「校長先生、整いました!」

女子も同様の手順で入浴です。

時間が押しているので、「おめかしタイム」は後回しで(笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室11

行程を一部変更したこともあり、宿舎に着いたのは予定よりも40分遅れとなりました。

部屋に荷物を置いたら、すぐに係の打合せになります。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の移動教室で最も重要なのが各係の仕事です。

短時間でも一つ一つの仕事をしっかり確認していきます。

室長の打合せです。

生活係の打合せです。

食事係の打合せです。

入浴係の打合せです。

保健係の打合せです。

キャンプファイヤー係の打合せです。

初めての場所ですが、子供たちは落ち着いてそれぞれの係の仕事を始めています。

史上最高の八ヶ岳移動教室になるかは、この係活動にかかっていると言っても過言ではありません。

5年生たちの準備の成果が試されます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室10

ようやく宿舎である小金井市立清里山荘に着きました。

すぐに体育館に集まって開校式です。

支配人の方からご挨拶をいただきました。

実行委委員からも、お世話になるにあたって、しっかりときまりを守って行動することをお伝えしました。

明日までの2日間、お世話になります。

どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室9

明日の天気は、ちょっと雨の予報になっています。

そこで、明日行く予定だった「JR鉄道最高地点」(1375m)に行き、学年写真を撮ることにしました。

今回の移動教室で唯一の学年集合写真です。

ちょうど小海線の電車が通る時間に重なったため、ちょっと電車を待つことに。

踏切の音が鳴ると⋯

一瞬で電車が通過!

まさかの2両編成…

撮り鉄の道は険しいものです(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室8

ハイキング中は、アップすることができなかったので、バスに戻ってから、ハイキングの様子をお伝えします。

天気は穏やかだったのですが、ハイキングコースには視界が開けた場所が少なく、ちょっと単調な景色が続いたこともあり、少し心が折れてしまった子も⋯。

でも、全員、最後まで歩き切ることができました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室7

美し森の駐車場からハイキングのスタートです。

しょっぱなから急な階段が続きます。

いきなり音を上げる子もいます。

美し森の展望台でクラスごとに写真を撮ります。

去年の移動教室は天候があまりよくなく、ここで引き返しましたが、今年は天気に問題はありません。

本格的なハイキングはこれからです。

ここからは、電波状態が悪いことが予想されるので、ライブは難しいかもしれません。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室6

ようやく茹で上がりました。

インストラクターの方から、順番にほうとうを受け取ります。

お待たせしました。

クラスごとに「いただきます」をします。

校長「自分たちが作ったほうとうの味はどう?」

5年生たち「最高〜!」

中には野菜嫌いの子もいたようですが、周りの雰囲気もあり、トライしていました。

おかわりをしている子もたくさんいました。

校長も山梨の味に大満足です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室5

後は生地をこね、

延ばしてということを繰り返します。

家庭科というより、体育という感じになってきました。

インストラクターの方の合格がもらえると、包丁で麺の太さに切っていきます。

完成が近付いてきました。

麺をインストラクターの方に提出します。

茹で作業は、インストラクターの方にお任せして、でき上がりを待ちます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室4

まずは野菜を切るところから始めます。

先日、家庭科で調理実習をしているので、包丁なども怖がらず、互いに協力しながら作業しています。

小麦粉と水を混ぜていきます。

少しずつ、何回かに分けていくのがポイントです。

力を入れてこねていきます。

麺のコシに関わる作業です。

腰に力を入れ、全体重をかけていきます。

5年生A「何か、紙粘土みたい!」【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室3

予定どおりの時刻に高根クラインガルテンに着きました。

こちらでは、自分たちでほうとうを作ります。

南アルプスをバックにインストラクターの皆様に挨拶をします。

遠くにうっすらと富士山を見ることができます。

いつも見ている日野側からは反対向きになるので、ちょっと違う山姿に見えます。

身支度をして、調理スタートです!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室2

山梨県の甲府盆地に入ると、天気が薄曇りになり、太陽が顔をのぞかせるようになりました。

南アルプスの山々もくっきり見えます。

釈迦堂PAでトイレ休憩です。

各号車、バスレクなども始まり、元気いっぱいです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室1

今朝はどんよりとした曇り空。

考えようによっては、熱中症のおそれもない移動教室日和とも言えます。

今日からの2日間、5年生はこれまで準備を重ねてきた八ヶ岳移動教室に出かけます。

まずは、実行委員による出発式です。

めあてなどの確認をしながら、全体の士気を高めます。

校長からも、改めて「前例踏襲」にならず、史上最高の八ヶ岳移動教室を目指そうと話しました。

子供たちの気合も十分なようです。

予定どおり出発です。

たくさんの保護者等の皆様にお見送りいただきました。

早朝から、ありがとうございました。【校長】

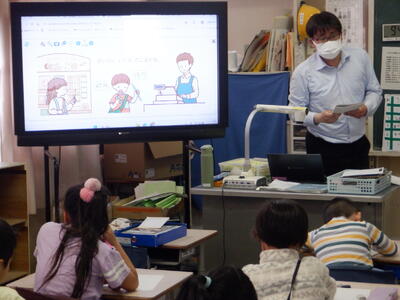

救急救命講習会

今日は5月の最終登校日。

来週からは6月です。

6月になると水泳指導が始まります。

楽しい水泳ですが、一歩間違うと、子供たちの生命にも関わる内容でもあります。

本校では、6/12から水泳指導を開始する予定ですが、指導する教員が万が一の場合でも冷静に対処できるよう、今日の放課後、救急救命講習会を受講しました。

この時期は、どの学校でも水泳指導開始直前になります。

そこで、本校と日野市の他の小学校2校合同で、日野消防署の方の講義をオンラインで受けました。

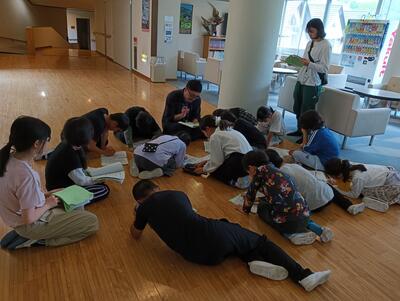

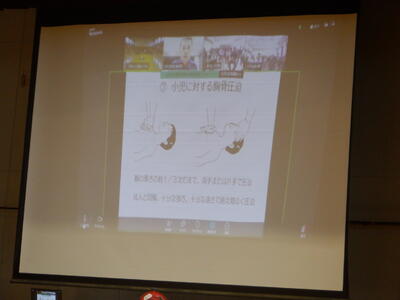

まずは、スライドで基本をおさらいします。

毎年受講している内容ですが、一つ一つ丁寧に確認します。

実際に模型を使い、心肺蘇生の方法を確認します。

リモートの画面上で、日野消防署の方々からのアドバイスもいただきます。

誰が指導にあたっても、確実に対応ができるよう、真剣に受講をしました。

今年度も安全な水泳指導ができるよう、事前準備をしっかり行ってまいります。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】八ヶ岳移動教室直前!

いよいよ、来週の6/2、3に5年生が八ヶ岳移動教室に出かけます。

今日は、事前準備ができる最後の日です。

今回の移動教室の学年スローガンは、

「みんなで楽しくチーム5年生 や(さしく)つ(よく)が(んばる)た(のしい)け(んがく)」

です。

八ヶ岳実行委員の子供たちが描いたスローガンの紙の前で朝からハイテンションの子供たち。

移動教室近し!ということを感じさせます。

今日の大きなめあては、宿泊先と同じリズムをつくること。

そこで、朝のうちに「健康カード」を提出します。

朝起きたら検温をし、体調を確認するという流れを今のうちから徹底します。

今日は各自が提出しますが、宿泊先では保健係が回収して提出します。

朝からしおりを熱心に眺める子たちもいます。

2日間の行程は、行く前から頭に叩き込んでおきたいものです。

1時間目は多目的室で学年集会です。

校長からは、この週末の健康管理に気を付けること、個人の行動より団体行動を優先することについて話しました。

そして、校長と5年生との「お約束」でもある、スローガンの「チーム5年!」を全員で連呼しました。(「お約束」について、詳しくは、こちら)

さらに、各係の仕事分担、内容を再確認しました。

午後は、校医の先生に来ていただいて、事前検診が行われました。

校長「この検診でOKをもらえないと、残念ながら、移動教室中は学校に残って、4年生と一緒に勉強することになっちゃうねぇ・・・」

5年生たち「えぇ~!」

幸いなことに、全員健康とのお墨付きをいただきました。

6時間目の後半は、体育館に集まって、再度、学年集会です。

これまで、全体に関わる計画等を進めてきた「八ヶ岳実行委員」の子たちが一言ずつ決意を述べます。

すると、実行委員以外の児童も前に出てきて、「いかに移動教室に向けて頑張ってきたか」ということについてアピールしていました。

全体のために、陰で頑張って努力することが「子供たちがつくる学校プロジェクト」の成功のためには欠かせません。

5年生の多くの子たちがこの意識をもっており、きっと素晴らしい移動教室になることと思います。

あとは天気ですが・・・

人事を尽くして「天候」を待つといったところでしょうか。【校長】

マッスルジムの成果は?

今日、明日と本校で「体力テスト」が実施されます。

昨日まで、各学年ごとに「体力アップマッスルジム」で基礎練習を繰り返してきたので、その成果を発揮する場です。

1年生にとって初めての体力テスト。

「マッスルジム」ではリレーのバトンを投げる練習でしたが、本番はソフトボールです。

1年生は6年生とペアになります。

「上体起こし」を頑張る1年生に、6年生が声を掛け続けます。

待ち時間は楽しくおしゃべり。

もう、6年生と1年生は友達です。

2年生は5年生とペアになって記録をとります。

そして、3年生は4年生とペアです。

記録をインターンシップ生にも教えて仲良くなります。

反復横跳び、長座体前屈、立ち幅跳びの記録もペア学年でとり合います。

明日は雨の予報なので、校庭のソフトボール投げを最優先で行いました。

シャトルランは別途、時間をとって記録をとります。

1年生A「マッスルジムで練習したから、ボールを遠くまで投げられたよ!」

多くの子がこうした感想をもってくれると、企画した体育委員会の子供たちも喜ぶことでしょう。【校長】

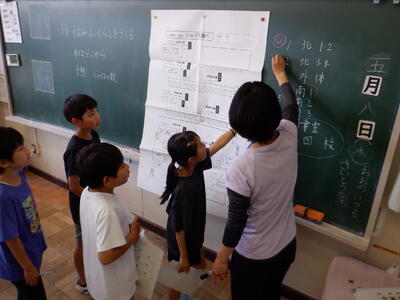

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1年生とのなかよしの会

一昨日のホームページで、2年生が1年生と一緒に遊ぶ「1年生とのなかよしの会」を計画していることをお伝えしました。(詳しくは、こちら)

今日の2時間目は「1年生とのなかよしの会」の本番です。

4年生が「浅川博士になろう」の活動を行っているところでしたが、校長もいったん浅川を離れて、校庭に戻ってきました。

今日は、2年2組と1年4組の交流です。

先に校庭に出ていて、1年生のことを迎える2年生たち。

ホストがお客様をお迎えするのは当然なことです。

どこに行っていいか分からない1年生たちを手を挙げながら呼んで、班ごとに振り分けます。

この取組に向けて準備してきた「計画書」を見ながら、2年生はやることを確認します。

2年担任「『たのしく、なかよく、あんぜん』に遊んでくださいね。」

めあての確認です。

2年担任「遊び場所を移動するときは、2年生は1年生が迷子にならないように手をつなぐんですよ。」

説明のある前からすでに手をつないで話を聞いている2年生と1年生。(笑)

早速、事前に計画した7か所の遊び場所に移動します。

もちろん、手をつなぎながらです。

1・2年生たち「校長先生、ヤッホー!」

ジャングルジムの「登頂」に成功した1・2年生たち。

2年生A「『地獄回り』、やってあげようか?」

2年生B「あなたじゃない!1年生を遊ばせてあげるの!」

「遊ばせ役」に徹する2年生たち。

ブランコでは、自分たちよりも先に1年生を遊ばせる2年生たち。

ちゃんと我慢できています。

2年生C「自分だけでこげる?」

優しく声を掛けています。

全部我慢しているわけではありません。

この時間は、4年生が浅川に行ってるせいか、校庭で体育の授業をしている学級がありません。

校庭全面を使ったぜいたくな鬼ごっこをしている班もあります。

登り棒はさすがに個人で一生懸命取り組んでいる感じです。

雲梯は、一人一人取り組むたびに、1年生、2年生関係なく、「頑張れ~!」と声を掛け合っています。

そして、本校のシンボル「ほほえみの丘」では、1・2年生入り乱れて遊んでいます。

こうして、7か所をローテーションして、一緒に遊び続けました。

振り返りです。

1年生、2年生、それぞれ感想を伝え合います。

1年生A「一緒に遊べて楽しかったです。」

1年生B「仲良くなれてうれしかったです。」

1年生C「また、一緒に遊びたいと思いました。」

2年生A「1年生が楽しんでくれてよかったです。」

2年生B「安全にできたのでよかったと思いました。」

2年生C「みんなが笑顔で遊んでいたので、ぼくも楽しい気分になりました。」

「笑顔招福」です。

握手をして別れる1年生と2年生。

2年生は「かっこいい先輩」として、ちゃんと1年生のお世話ができたようです。

4年後、この子たちが高学年として潤徳小を引っ張っているはずです。

固くつながれた絆はこれからも続いていきます。【校長】

【潤ファミ】だいすき浅川~浅川博士になろう~

総合的な学習の時間で浅川のことを調べている4年生。

5月になってから「どんぐりクラブ」の皆様のご協力を得ながら、調べ活動を始めています。(詳しくは、こちら)

今日は、特に川の中の生き物に絞り、実際に浅川に入って調査を行います。

というわけで、今回も子供たちの安全確保のため、さらに、子供たちと一緒に浅川の自然に親しみ楽しんでいただくため、「潤ファミ」企画としてご協力いただける方を募集させていただいたところ、朝から多くの皆様にお集まりいただきました。

4年生の子供たちからも「よろしくお願いします」の声が掛かります。

河川敷に移動し、「どんぐりクラブ」の方々から、生き物の捕獲方法等のレクチャーを受けます。

その間、ご参加いただいた潤徳ファンの方々は、荷物置き場のブルーシートを敷いたり、役割分担等の打合せを行い、準備を進めます。

4年担任は、川の中のマップを作っていて、危険箇所が分かるようにしています。

それに基づいて、配置場所等を決めています。

そして配置場所へ!

体を張って浅川の中に入っていかれる潤徳ファンの皆様。

子供たちの身支度のお手伝いなども行ってくださいました。

予報以上に天候がよくなり、快晴となりました。

わずかな隙間からも日光を入れないよう「完全装備」の潤ファミ店員です。(笑)

そして、いよいよ子供たちが入水!

流れの速いところなどを子供たちが通るとき、一人一人に声を掛けてくださっています。

「陸番」で、全体を見渡すポジションを担当する潤徳ファンの方もいらっしゃいます。

捕獲した生き物を観察するためのバットを準備してくださっている潤徳ファンの方々もいらっしゃいます。

バットの中は、子供たちが捕獲したヤゴや小魚、川エビなどでいっぱいになっていきます。

虫かごの中には「アブラハヤ」などが泳いでいました。

浅川の様々な場所に立って、子供たちが危険な場所に行かないように声掛けをしてくださったおかげで、安全に活動することができました。

捕獲した生き物を全体で確認し、キャッチ&リリースをして活動は終了です。

今回はアウトドアの潤ファミ企画でしたが、潤徳ファンの方々に積極的にサポートしていただき、楽しい活動になりました。

潤徳ファンA「私、川が大好きなので、とても楽しかったです!」

潤徳ファンB「浅川には、こんなにたくさん生き物がいるんですね~!」

潤徳ファンC「子供たちが楽しんでいる姿を見るだけでも幸せな気落ちになりました。」

潤ファミ店長「みなさんに楽しんでもらえたようで、よかったです!」

校長「とても天気がよかったので、次回はお弁当持参で『ランチ潤ファミ』にしましょうか?」

潤徳ファンの方々「あはは・・・」

和気あいあいな時間になりました。

浅川の生態系をはじめ、生息する生き物について詳しく教えてくださった「どんぐりクラブ」の皆様、虫かご、網、水着などの準備にご協力いただきました保護者の皆様に感謝申し上げます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会紹介集会②

今朝は、今年度2回目の委員会紹介集会がリモートで行われました。

これまでは、司会を児童会本部役員が行っていましたが、各委員会の6年生たちのさらなる自立を促すべく、今回からは、司会進行も発表する委員会の担当の6年生自身で行います。

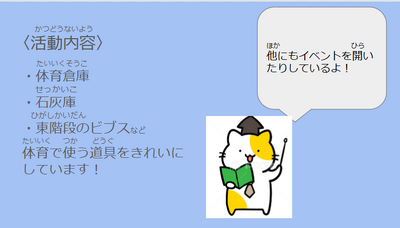

まずは、体育委員会からの発表です。

体育委員会の常時活動の紹介、体育倉庫や体育用具の片付け方に関するクイズなどが行われました。

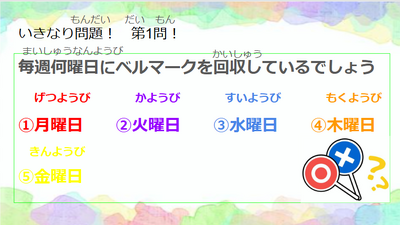

続いて、エコ委員会からの発表です。

エコ委員会からは、ベルマーク回収日に関するクイズが出されていました。

発表を見ている1年生たちも回収日を覚え、協力してほしいものです。

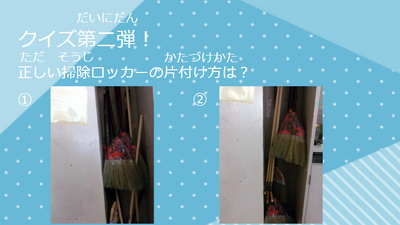

最後は、整美委員会の発表です。

クイズの第1問で、年間10回、各学級の掃除ロッカーの点検を行っていること問題にしていましたが、第2問では、具体的な片付け方に関する問題が出されていました。

それだけ、きちんと整理整頓されていないケースがあるということですから気を付けたいものです。

6年生の学級では、同じ学級の仲間が発表者になっている場合もありますから、発表が終わった後は、自然に拍手が起きていました。

「次は自分の発表の番」と考えている6年生も多いはずです。【校長】

【潤ファミ】自転車安全教室見守り

今日の3・4時間目は、3年生を対象とした自転車安全教室が開催されました。

例年行われる自転車安全教室ですが、自転車の管理やコースの見守りにはそれなりの人員が必要で、学校からお手伝いの募集をさせていただいていました。

しかし、今年度から、本校がコミュニティ・スクールとなり、「潤ファミ」としての活動がスタートしたことから、今回は、募集の時点から「潤ファミ企画」として、ご協力いただける方の参加を広く募りました。

すると、多くの潤徳ファンの応募をいただくことができました。

いつもなら、3年生の活動を中心に記載するところですが、今回は、潤徳ファンの方々の奮闘ぶりを中心にレポートしてみたいと思います。

自転車安全教室の概要ですが、まず、3年生は2つのグループに分かれます。

こちらは、体育館で実技を行うグループです。

警察の方から講義を受け、実際に体育館に作られたコースを試走します。

こちらは、多目的室で学科講習を受けるグループです。

3時間目と4時間目で実技と学科のコースを入れ替えるので、どちらも体験します。

自転車安全教室では、実技、学科をクリアすると自転車免許証を交付していただけます。

自動車の運転免許証と同様、交付のハードルは高いのです。

自転車やヘルメットは、ご協力いただける家庭からお借りしたものですから、実技の試走の際、必ずしも自分の物が使えるとは限りません。

そこで、潤徳ファンの方々の出番です。

まだまだ甘えん坊の多い3年生たち。

ヘルメットの着脱の際、潤徳ファンの方々に身を委ねてしまっている子もたくさんいます。(苦笑)

さらに、背丈にあった自転車を貸し出したり、試走が終わった子の自転車を回収したりする自転車の管理は大変です。

休む間もなく、次々と自転車の入れ替えを行っていきます。

そして、試走コース内の安全管理にもお手伝いいただきます。

カーブを曲がるところの補助、「右・左・右・右後方」の安全確認など、一人一人に声を掛けていきます。

体育館での実技が進むころ、多目的室の学科コースの子供たちは「自転車交通安全テスト」を受けます。

校長「このテストに受からないと、2年生からやり直しだね。」

3年生たち「それって、留年じゃん!(怒)」

真剣にテストを受ける子供たち。

こうして、無事、実技、学科をクリアし、代表児童が自転車免許証を受け取りました。

晴れて公道を走ることができるようになりました。(笑)

大役を終え、校長の求めに応じ、ポーズをキメる潤徳ファンの方々。

笑顔がステキです。

ちょっと、感想を聞いてみました。

潤徳ファンA「子供たちの様子や先生方の関わりを見ることができて、とてもよかったです。」

潤徳ファンB「子供たちと一緒にできて、とても楽しかったです。」

潤ファミ店員A「これからも、ぜひ、潤ファミの企画に参加してください!」

自転車教室の実施にあたりましては、日野市の防災安全課、日野警察署、日野市地域交通安全活動推進委員の皆様のご協力をいただきました。

自転車やヘルメットの貸出にご協力いただきましたご家庭にも感謝申し上げます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】2年生だって頑張ってます!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、高学年が進めるものというイメージがありますがそうではありません。全校児童で進めるものです。

もちろん、全校に関わる企画は「中央委員会」を中心とした高学年が主役となりますが、各学年でも「子供たちがつくる学校プロジェクト」を意識した取組は確実に進んでいます。

2年生は、「1年生とのなかよしの会」を企画しました。

校庭でも遊べるようになってきた1年生たち。

先輩の2年生として、1年生に正しい遊具の使い方と、楽しい遊び方を教え、さらに一緒に遊ぶことを通して仲良くなろうということです。

無計画では、「子供たちがつくる学校プロジェクト」にはなりません。

2年生は、1年生が知らないうちに会の成功に向けた話し合いを進めています。

まずは、どんな会になれば成功になるのか、互いに相談しながらイメージを共有します。

2年生A「1年生に優しくできたら成功」

2年生B「いつもよりかっこいい2年生になれたら成功」

2年生C「また、1年生が2年生と遊びたいと思ったら成功」

こうした意見を踏まえ、「かっこよく、優しい2年生が『たのしく、なかよく、あんぜん』な遊びをして、1年生が『また遊びたい』と思うような会にする」ことを共有します。

どんなプロジェクトでも「成功する理想の姿」を最初に明確にしておくことが大事なのです。

この2年生の学級では、7つの班に分かれて1年生と遊びます。

授業時間は45分間ですから、準備や説明などの時間を除き、「7つの場所で5分間ずつ遊ぶ」計画を班ごとに立てます。

決まったことをワークシートにまとめ、それぞれの遊びのリーダーを決め、全員が「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めるようにしていきます。

班で決まったことを全体で確認しながら、「1年生とのなかよしの会」の当日まで準備を進めます。

「段取り八分」と言います。

事前準備をしっかりとしておけばイベントの八割は完成としているということです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の真骨頂は、「段取り八分」を徹底すること。

この積み上げを低学年から重ねることで、高学年になった際に全校を動かす企画の充実を図ることができるようになります。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」は一朝一夕にはできないのです。

この学級では、明後日、「1年生とのなかよしの会」を実施するようです。

「かっこいい先輩」になれるかどうか、2年生の力が試されます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】企画書を稟議にかける

今日は、個人面談のため午前授業です。

児童の下校が始まったころ、職員室のドアをノックする音が聞こえます。

本部役員A「児童会本部役員で6年○組の●●です。校長先生、いらっしゃいますか。」

入室を許可します。

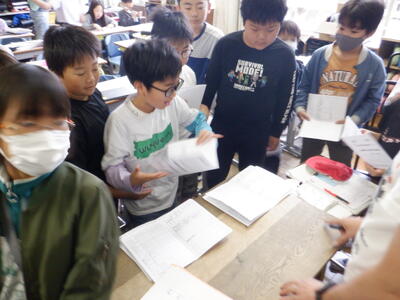

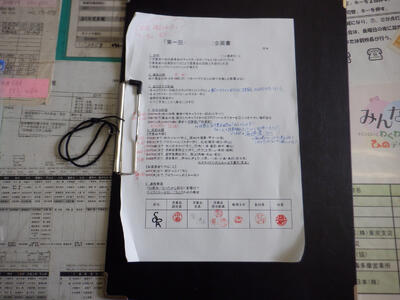

本部役員A「中央委員会で話し合った新しい集会について企画書を作ったんですけど、校長先生にも見ていただけますか。」

写真は、5/13に行われた「子供たちがつくる学校プロジェクト」の中枢である「中央委員会」の様子ですが、ここでは、新たな集会の企画が出され、全員で協議していたのです。

担当教員からは、新しい企画を始めるのであれば、ちゃんと企画書を準備し、関係の教員の許可を得なければならないとの指導がありました。

そこで、最終的に校長の決裁を得に来たようです。

学校の責任者である校長は、1日数十もの文書に決裁印を押します。

児童会本部役員であってもチェックを緩めることはありません。

企画書は、ねらい、日時、実施方法、手順、担当児童等が記載された本格的なものです、

校長「実施日は、日光移動教室の直後のようだけど、準備は大丈夫なの?」

本部役員A「はい、大丈夫です。」

校長「6年生だけでなく、5年生のアイデアも生かせるといいけど、どうかな。」

本部役員「はい、分かりました。」

こうしたやり取りを経て、校長も決裁印を押します。

(ネタバレ防止のため、一部、削除箇所があります)

企画書には、校長を含め、9つのサインや印鑑があります。

それぞれの教員が加筆した修正箇所等も多く残っています。

こうして、1つの企画書を稟議にかけ(学校現場では「起案を回す」という言い方が多く使われます)、ようやく校長の決裁を得ることができたのです。

校長までたどり着くのに、担当教員とのやり取りを何回も繰り返したことでしょう。

校長「実際に企画書を作ってみて、どう?」

本部役員A「『仕事をしてる』って感じがして、とてもやりがいを感じました。」

思い付きではなく、きちんと手順を踏んで企画を実行することで、より充実したイベントになります。

関係部署に稟議を諮るという、社会の常識を学ぶ場にもなるとよいと思います。

ただし、起案が通ることは、まだスタートラインに立っただけです。

本企画が実行されるのは、まだ1か月以上先のこと。

計画的な準備を進め、ぜひ、全校が盛り上がるオリジナルイベントにつなげてほしいと期待しています!【校長】

水道キャラバン2025

4年生は社会科で、「水はどこから」の学習を進めています。

今日は、東京都水道局が実施している「水道キャラバン」の出前授業を活用し、学びを深めました。

水道水は、水源林から蛇口までの長い旅を経て届きます。

この過程について、丁寧に説明していただきます。

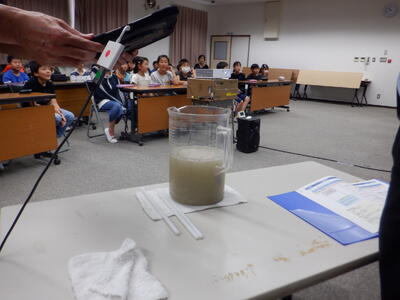

特に浄水の仕組みについては、実験を交えて、詳しく教えていただきました。

大きなビーカーの中にはきれいな水が入っていますが・・・

「にごりの素」を入れると、あっという間に汚れた水になってしまいます。

子供たちからは悲鳴が上がりました。

そこに「凝集剤」を入れてかき回すと、汚れが固まって下に沈み、きれいな上澄み液が残りました。

これが「沈殿池」の役割です。

子供たちも、汚れが沈殿している様子を驚きながら見ています。

しかし、このままでは、細かいちりなどが残っているため、細かい砂の層を通してさらにきれいにします。

これが「ろか池」の役割です。

見た目はほとんど水道水と変わらなくなりましたが、さらに塩素などを加えて殺菌処理をするという説明があります。

東京都では、1日に680万㎥(プール23000杯分)の水道水を供給しているとのことです。

さらに、最新式の水道管は地震があっても伸縮するタイプに置き換わってきているというお話もいただきました。

最後には、各グループで振り返りを行いました。

4年生A「ごみを沈めただけでは、まだ、飲むことができないのを知りました。」

4年生B「地震に強い水道管を作って、工夫されていることが分かりました。」

4年生C「水道水は24時間、365日作られているので、大切に使わないといけないと思いました。」

水道水が届くまで、たくさんの工程があることを学ぶとともに、多くの方々の努力があることにも気付いてほしいと思います。

「水道キャラバン」の皆様、貴重な学習の機会をいただき、ありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】体力アップマッスルジム

一昨日の全校朝会のときに、体育委員会委員長から発表のあった「体力アップマッスルジム」。

昨日から、体育館を「ジム」として、取組が始まっています。

このことは、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の推進役である「中央委員会」で体育委員会委員長から提案され、全員で協議して決定した取組です。

「体力アップマッスルジム」とは、毎年行われている「体力テスト」を楽しみながら取り組むことができないかと体育委員会の子供たちがネーミングも含め企画したものです。

「体力テスト」は子供たちにとって、「やらされている」感じがあり、シャトルランなど、苦しさを伴う種目もあります。

また、いきなり「体力テスト」当日を迎えると、テストの方法に気をとられて、ベストパフォーマンスができないこともあります。

事前に体力テストの種目を練習し、体育委員会の児童がアドバイスを送ることで、記録向上にも結び付けようというわけです。

写真は昨日の1年生の「体力アップマッスルジム」の様子です。

特に1年生は初めてですから、各種目に慣れておくことはとても有効です。

今日は2年生の「体力アップマッスルジム」の日です。

中休みになると、2年生たちが続々と体育館に集まってきます。

練習できる種目は4つ。

こちらは立ち幅跳びです。

体育委員会の子たちに声を掛けてもらいながら、思いっきりジャンプします。

こちらは、反復横跳びのコーナーです。

本番同様、30秒を計り、回数をチェックします。

こちらは、長座体前屈のコーナーです。

体育委員会の子たちが「もっと伸ばして~!」などと応援の声を掛けています。

こちらは、ソフトボール投げの練習コーナーです。

体育館で本当のソフトボールを投げるわけにはいきませんので、スズランテープとリレーのバトンを使った特別な練習場所を作っています。

それぞれのコーナーを回ると、体育委員会の子からスタンプをもらえます。

このことも、体育委員会のアイデアです。

体力テスト本番まで、学年を変えて「体力アップマッスルジム」が日々開かれます。

その効果はいかに?【校長】

♪ 煮えたかどうだか食べてみよう!

新しく家庭科の学習が始まった5年生たち。

何と言っても関心が高いのが調理実習です。

4月に家庭科室に慣れること含め、お茶を入れる実習を行っていますが、包丁等を使う本格的な調理実習は初めてです。

まずは、全体で、実習の流れを確認します。

身支度を整えます。

校長の「ファッションショーポーズ、お願い」という無茶振りにも気軽に応える5年生たちです。

しっかりと手を洗い、衛生面にも気を付けます。

今回作るのは、さつまいもの「ゆでいも」とほうれん草の「おひたし」です。

ゆでる調理が今回のポイントです。

包丁を使うのが初めてということもあり、ちょっと硬めなさつまいもを切るところを家庭科専科が実演します。

「ねこの手」を意識しながら、さつまいもを輪切りにしていきます。

初めて包丁を扱う子は、かなり緊張しながら作業をしています。

切ったいもは、あく抜きのため、5分ほど水につけます。

キッチンタイマーで、きちんと計っています。

さつまいもとほうれん草をゆでていきます。

ほうれん草はゆでているうちに、だんだんとしんなりしていきます。

いよいよ試食タイム!

5年生たち「おいしい~!」

自分たちで作った料理の味は格別なようです。

校長の試食分を作ってくれた班もあります。

おひたしには、ちゃんとかつおぶしもかけられています。

ゆでいもも、おひたしもちゃんと柔らかくなっていて、とてもおいしくいただくことができました。

片付けの直後はすぐに給食になるので、あわただしくなりましたが、約束を守って、きちんと実習に取り組むことができました。

あと10日あまりで八ヶ岳移動教室に出かける5年生たち。

ほうとう作りも行うので、事前によい実習になったようです。【校長】

【潤ファミ】「第2回潤徳ファンミーティング」開催

今年度、本校はコミュニティ・スクールに移行しました。

その中心となる9名の潤ファミ店員(コミュニティ・スクール委員)の会議、「第2回潤徳ファンミーティング(日野市立潤徳小学校コミュニティ・スクール委員会)」が本日開催されました。

(第1回は、今年度の初日、4/1に開催しています。)

最初に、市教委からの「任命書」をお一人ずつお渡ししました。

会議は、ペーパーレスとし、学校貸与のタブレット上でデータを確認しながら進行します。

今日は店員の方全員にお集まりいただきましたが、会議に参加できない方がおられる場合や、会議の記録も兼ねることも考え、Google Meetによる録画も行います。

会議では、今年度の「学校プロジェクトシート」、「学校経営重点計画シート」(それぞれ、本校ホームぺージの「各種お便り」、「学校評価」に掲載しています。)の協議を行い、「潤ファミ」の基本コンセプトの確認、今後の具体的な企画等について検討を行いました。

店員の方々が大変熱心で、予定していた会議時間を大幅に超えるほど、活発な意見交換が行われました。

「大人がつくる学校プロジェクト」も順調です!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】全校朝会(5月20日)・「体力アップマッスルジム」紹介

今朝は、リモートによる全校朝会が行われました。

最初は、校長からの話です。

まず、1年生を迎える会などを例に、「子供たちがつくる学校プロジェクト」に基づいた潤徳小オリジナルの様々な取組が行われているのは、「中央委員会」の子供たちが先を見通して話し合いをしてくれているおかげであることを改めて説明しました。

次に、代表に選ばれた「潤徳アナウンサー」(詳しくは、こちら)の録音の様子を紹介するとともに、実際に「ひの新選組まつり」の宣伝放送が多摩都市モノレールの高幡不動駅で流れているところの動画を流しました。

さらに、「Juntoku English Week」の活動の様子を振り返りました。

最後は、5/12の開校記念日で潤徳小が152歳になったことに触れ、歴史を簡単に紹介しました。

子供たちも、教室でしっかりと話を聞いていました。

さて、「Juntoku English Week」が終わった本校の次のターゲットは、5月末に実施予定の体力テストです。

「中央委員会」で様々な企画を考え始めている子供たち。

体育委員会では、まず、体力テストを盛り上げる「子供たちがつくる学校プロジェクト」の企画を実行に移します。

「キン肉マン」の主題歌をバックに具体的なプランを体育委員会委員長の6年生が全校に説明です。

その名も「体力アップマッスルジム」!

詳しくは、明日以降、別記事でご紹介することになりそうです。

全校に向け、マッスルポーズを披露する担当教員と体育委員会委員長。

5月後半は、ハッスルマッスルな期間になりそうです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度学校説明会

今日は、学校公開終了後、正午から来年度本校への入学を検討されている保護者等の方を対象とした学校説明会を行いました。

まずは、校長から、本校の学校経営方針等について説明しました。

・本校のキャッチフレーズ「笑顔招福」

・「潤徳ファンミーティング」(潤ファミ)

・「子供たちがつくる学校プロジェクト」

本校の今年度の重点である3点について、概略をお話ししました。

「潤ファミ」は潤徳ファンの皆様のご協力で成り立つことから、

校長「本校の学校説明会においでいただいているということは、潤徳小に関心があるということですから、皆様はすでに『潤徳ファン』であるということになります!」

と力説しました。

また、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の実例として、児童がすべて企画・運営している「1年生を迎える会」のダイジェストビデオをご覧いただきました。

校長「というように、本校では『子供たちがつくる学校プロジェクト』を進めており・・・」

侵入者たち「ちょっと待った~!」

校長「うわああああ、なに、なに~?」

突然の侵入者に後ずさりする校長。

何事が起きたか分からず、会場内に緊張した雰囲気が流れます。

よく見ると、本校の児童会本部役員会の会長、副会長、書記の6年生たちではありませんか。

本部役員A「校長先生、学校紹介は私たちに任せてください!」

校長「うーん、でもなぁ・・・」

本部役員B「もう6年生ですから。私たちが責任をもって潤徳小のよさを伝えます!」

校長「じゃあ、3人に任せるよ・・・」

本部役員C「やったー!それでは学校紹介スタート!」

いきなりのハプニングのように見えますが、実はそうではありません。

こちらは、昨日の写真です。

綿密なリハーサルをこれまで重ねてきたのです。

昨年度まで、学校説明会は教員が中心に行ってきました。

(日本中、どこでもそうだと思いますが・・・)

しかし、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進める本校ですから、この学校説明会も子供たちに任せてみてはどうかと考え、児童会本部役員に持ち掛けたところ、「ぜひ、やりたい!」という返事があり、一大プロジェクトがスタートしたわけです。

担当する3人は、スライドや原稿作成、動画編集などを自分たちで行いました。

ですから、昨年度までと比べ、説明内容が一新されました。

説明の中では、1年生、2年生の有志数名が6年生のインタビューに答えるところがあります。

本部役員A「潤徳小のいいところはどんなところですか?」

2年生A「みんなが笑顔でいるところです。」

本部役員B「潤徳小のどんなところが楽しいですか?」

1年生A「給食当番ができるときです。」

など、生の声が流されます。

これは、児童会本部役員の子供たちが、「これから入学してくる子の保護者の方は、きっと、今いる潤徳小の子が何を考えているか知りたいはず」と考え、自分たちで取材、動画撮影、編集などを行ったものです。

さらに、児童会本部役員として、自分の言葉で「潤徳小のよいところ、楽しいところ」を入学予定の保護者等の方々に伝えていました。

また、本校の沿革、学校生活、学校行事等についてもスライドにまとめ、分かりやすく説明していました。

本部役員たち「ご清聴ありがとうございました!それでは、潤徳小に入学予定のお子様の保護者のみなさん、See You!」

ちゃんと「Juntoku English Week」を意識して話をまとめた児童会本部役員たちに大きな拍手が送られました。

本人たちは相当緊張したようですが、やりきった満足感のある表情を浮かべていました。

Thank you!

もちろん、学校側からも、生活指導や特別支援教育など、児童には話しにくい内容の説明を行いました。

例年、教員からの説明がたくさんあり、保護者等の方と一緒に来ている年長児たちが飽きてしまうことが多いのですが、今回は、年長児たちの多くは食い入るように画面を見つめていました。

やはり、子供のことは子供に任せるのがよいのかもしれませんね。

本校への入学を検討されている保護者等の皆様、来年の4月、お待ちしております!

また、昨日、今日の学校公開日には、たくさんの保護者、潤徳ファンの皆様にお越しいただき、感謝申し上げます。

保護者の方は、来週から個人面談をお願いすることになりますが、よろしくお願いいたします。【校長】

薬物乱用は、「ダメ。ゼッタイ。」

今日は学校公開の2日目です。

1時間目は、6年生を対象とした「薬物乱用防止教室」が開催されました。

昨日は1~5年生の「セーフティ教室」が行われましたが、「薬物乱用防止教室」も自分の身を守るための学習です。

今回は、ライオンズクラブ国際協会の方を講師にお迎えしました。

大麻、ヘロイン、コカイン・・・

子供たちが聞いても、危なそうに感じる薬物が次々と紹介されます。

しかしながら、例えば、鎮痛のための薬物には麻薬と同じ成分が使われていることを学びます。

違法薬物とは紙一重の差である場合があるのです。

市販薬であっても、中毒性が見られる場合があります。

いわゆる「オーバードーズ」の問題です。

心の安定を得るため、市販薬を100錠摂取するという高校生の実話の紹介もありました。

「くすり」には「リスク」があるのです。

高校の教室で大麻の売買がされていたという実際の事件についても紹介がありました。

講師の先生「大麻がいくらで売られていたと思う?」

6年生A「200万円!」

6年生B「1億円!」

違法薬物を遠い存在と考えている6年生にとっては、非常に高額な物と捉えているようです。

講師の先生「9000円で売買されていたようです。これならお年玉でも買えてしまいますね。」

まず、敷居を低くし、中毒性が見られるようになると次々購入するようになってしまうとの話がありました。

甘い誘惑に負けない強い心をもつことが大事です。

誘われてもきっぱりと断る強い意志をもってほしいと思います。

講師の先生から最後に「薬物に関わって幸せになった人はいない。後悔あるのみ。」というまとめのお話がありました。

しっかりと心に留めてほしいと思います。

会場の体育館を出る際に、違法薬物のサンプルをじっと眺める子供たち。

「ダメ。ゼッタイ。」です。【校長】

セーフティ教室

東京都の公立学校では、非行や犯罪被害を防止することを目的として、セーフティ教室を開催しています。

本校では、こうした取組を保護者等の方にも知っていただき、家庭内での話題にしていただきたいと考え、学校公開の期間に合わせて実施しています。

2時間目は、3・4年生のセーフティ教室です。

講師として、日野警察署の方々においでいただき、お話をいただきました。

今回のテーマは「考えよう、やってはいけないこと」として、犯罪防止について理解を深めます。

DVDでは、万引き、自転車泥棒、いじめを例に、こうしたことは犯罪になることについて説明がありました。

犯罪から身を守ることも大事ですが、自分が犯罪をしないことも大切です。

「自分がされて嫌なことは相手にもしない」ということが社会生活を送るうえで必要であることを学びました。

3時間目は、1・2年生のセーフティ教室です。

「Juntoku English Week」ですから、英語の挨拶でスタートです。

校長「Hello!」

1・2年生、保護者等の方々「Hello!」

校長からは、「セーフティ」は英語で「安全」という意味があり、自分の身を自分で守るための大切な学習であることを伝えました。

また、先日、立川市の小学校で起こった事件を例に、いつ、自分の身に危険なことが起きるか分からないので、「セーフティ教室」で学んだことをとっさの場合でも生かせるようにしてほしいと話しました。

今回は、不審者対応「いかのおすし」について、詳しくお話を伺いました。

知らない人について「いか」ない、車に「の」らない、「お」おごえを出す、「す」ぐ逃げる、大人の人に「し」らせるという基本を日野警察署の方から具体的に教えていただきました。

特に低学年の安全は、周りの大人が守ることが大事です。

多くの保護者等の方々にも聞いていただきましたので、家庭内でも話題にしていただけるとありがたく思います。

2時間目、3時間目には、5年生が「情報ネットワークのもつ危険」について教室でビデオ教材を視聴し、話し合いを行いました。

高学年になると、スマホ等の個人端末を所持する割合が高くなってきます。

家庭内でのルールを守ることが基本ですが、SNSを通じて、犯罪に巻き込まれたり、相手を傷つけたりすることについて考えました。

明日は、6年生が「薬物乱用防止教室」で学習する予定です。【校長】

令和7年度教育インターンシップ、スタート

本校は、昨年度、「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)として、市教委から「令和6年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業」の対象校として認めていただき、将来の教職を目指す学生の育成に積極的に取り組んでまいりました。

今年度、事業としては継続していませんが、学生の育成を積極的に行うという姿勢は変わっていません。

そこで、本校では、今年度も明星大学教育学部の3名の学生を教育インターンシップ生として受け入れ、様々な教育活動の体験を通して、教員への憧れを感じてもらいたいと考えています。

今日から活動が始まりますので、最初に本校の教職員に対して挨拶です。

1時間目、校長から学校経営等に関する講義や校内の各所の案内を受けた後は、低・中・高学年に分かれて、担任の指示の下、授業に入って、様々な支援を行います。

休み時間、子供たちに校庭に連れ出されることは言うまでもありません。

そして、給食の時間には、全校へのリモート放送で自己紹介を行います。

校長からの無茶振りで、自己紹介だけでなく、特技を披露せざるを得なくなったインターンシップ生たち。

豪快なテニスのサーブの素振りを披露です。

続いてのインターンシップ生は、高校のときに励んでいたボクシングを披露。

短時間の打合せで、ノックアウトの相手役も引き受けています。

3人目のインターンシップ生はストリートダンスを披露。

他の2人も乱入です。

ノリのよい3人。本校のインターンシップ生として合格です。

子供たちも、興味津々で映像を見ていました。

インターンシップ生の自己紹介の後は、本校の養護教諭が明日から産休に入るため、しばしのお別れの挨拶です。

子供たちからもずいぶんおなかを触られ、「安産祈願」を受けたようです。(苦笑)

教室からもたくさんの拍手や手を振る姿が見られました。

無事な出産を祈っています。

半年以上の長丁場となる教育インターンシップ。

本校の「教職員扱い」で、大学では経験できない様々な活動に挑戦してほしいと期待しています。【校長】

【潤ファミ】読み聞かせ、スタート!

コロナ禍の間、自粛を余儀なくされていた、保護者等の皆様による読み聞かせ活動が昨年度復活しました。

今年度、本校がコミュニティ・スクール(潤徳ファンミーティング 略称:潤ファミ)に移行したことを受け、この読み聞かせ活動をより充実させたいと考え、新たに「潤ファミ企画」として募集させていただいたtころ、多くの「潤徳ファン」の方々の応募をいただきました。

今週は、「Juntoku English Week」とともに「読書週間」でもあるので、早速、「潤徳ファン」の方々の読み聞かせが始まりました。

初回は、潤ファミ店員(コミュニティ・スクール委員)2名の方が自ら参加していただき、「潤ファミ企画」への意気込みを示してくださいました。

1年生にとっては、小学校での初めての読み聞かせ。

話し手の方のそばに自然に寄っていきます。

何と、赤ちゃんを抱えながらの読み聞かせ!

「潤徳ファン」の鑑です!

それにしても、それを当たり前のように聞いている1年生たちもすごい・・・。

モニターを使い、絵本を拡大した読み聞かせです。

今日は、1年生と、3-1、3-2での読み聞かせでしたが、どの学級も集中してお話を聞くことができました。

今年度も計画的に読み聞かせを進めていく予定です。

「潤徳ファン」の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

本日おいでいただいた皆様、どうもありがとうございました。【校長】

校長の学校経営について深掘り!

昨日のこと。

給食の準備時間に校長室をノックする音が聞こえます。

ドアを開けると、6年生の子供たちがいます。

「Juntoku English Week」ですから互いに「Hello!」と言って入室してくる6年生たち。

6年生A「6年3組です。私たちは、国語で『聞いて考えを深めよう』の学習をしています。校長先生にインタビューしたくて、予定を聞きに来ました。」

校長「え、たくさん来るの?」

6年生B「3グループくらい、校長先生の取材をしたいようです。なので、今週と来週の予定を教えてほしいのです。」

先週は、6年1組のグループの取材を受けたので、各学級がこの内容の学習に入っているようです。

正式なアポ取りですので、校長も予定を見て回答します。

ということで、今日の中休みに早速インタビューの約束が入っていたので、4年生の浅川調査の様子を確認したら、校長室に戻ってきて、6年3組の児童を迎えます。

校長「Hello!」

6年生たち「Hello!」

校長「How are you,today?」

6年生たち「もう、ムリ!日本語で!」

6年生は、英語を習うのはもう4年目に入っていますが・・・

我が国の外国語教育の大きな壁を感じます。(苦笑)

早速、インタビューに入ります。

Q1「どうやって、学校行事を決めているのですか?」

6年生は本校のホームページを見ている子も多く、ここで書いてしまうとネタバレになってしまうので、正確には書けませんが、教員だけでなく、「子供たちがつくる学校プロジェクト」に基づいて、中央委員会の考えなども行事に反映させているのが潤徳小の大きな特徴であることを丁寧に説明しました。

Q2「学校行事を行う上で大変なことは何ですか?」

これも、ネタバレになってしまうので、校長自身が行事に臨む際、大切にしていることと、学校全体に関わることで気を付けていることについて話しました。

Q3「一番楽しみにしている行事は何ですか?」

ここでは、「6年生に関わる行事」を2つ挙げました。特に「6年生の最後の日の行事」は校長にとって、とても大切なものであり、「最後の授業」にあたる式辞の内容は、今からいろいろ考え始めていることについて話しました。

イマドキの子たちですので、メモは全てCromebookで行っています。

緊張するインタビューが終わり、ホッとする子供たち。

校長「公式のインタビュー以外に聞きたいことはないの?」

6年生C「好きな給食のメニューは何ですか?」

校長「そりゃあ、『潤徳カレー』でしょ!でも、揚げパンも捨てがたいな・・・。」

6年生D「私も!」

6年生E「わかる、わかる!」

非公式インタビューの方がいきいきする6年生たち。

校長「Thank you!」

6年生たち「Thank you.goodbye!」

6年生の国語では、単にインタビューをするだけでなく、それに対して自分なりの考察をしていくことが学習のねらいになります。

校長の話を聞いて、どのような考えを6年生たちがもったのか、ちょっと気になるところです。

先週、6年1組の子供たちのインタビューを受けたときには、

「『笑顔招福』の学校は、どうしたらつくれると思いますか?」

「担任から校長先生になったのはなぜですか?」

など、校長の生き様や学校経営の姿勢を問うような質問もありました。

6年生は、学校経営を行う上での重要なパートナーですから、質問にも真剣に答えるように心掛けています。

そんなことを書いていたら、校長室のドアをノックする音が聞こえます。

6年生たち「6年4組です。校長先生にインタビューしたいんですけど、明日、空いていますか?」

忙しい休み時間がしばらく続きそうです。【校長】

浅川調査、開始!

4年生は、総合的な学習の時間に「浅川博士になろう」の学習に取り組みます。

今日は、実際に浅川に出かけて、実地調査の開始です。

まずは、校庭でめあてや全体に関する指導を受けてから出発です。

河川敷に着くと、日野市環境学習サポートクラブの「ひの どんぐりクラブ」の皆様が待っていてくださいました。

これから、子供たちの学習のサポートをしてくださいます。

最初に、浅川に関する基礎知識からお話をいただきます。

その後は、子供たちの興味・関心ごとにグループに分かれてお話を伺います。

こちらは、「植物」グループです。

中洲の植生の状況について説明を受けています。

続いて、ふれあい橋の上に移動し、浅川全体を眺めながら詳しいお話を伺います。

その後は実際に河川敷に降りて、細かい観察を行います。

通学時に多くの児童が毎日眺めている光景ですが、雑草の中には外来種のものがあり、勢力を広げているなどの興味深いお話などをいただきました。

こちらは、「鳥・虫」グループです。

「どんぐりクラブ」の皆様が設置した双眼鏡をのぞいています。

校長「何か見えた?」

4年生たち「うん、黒い鳥が見えた!」

興奮気味に答える子供たち。

ゆったり泳ぐカモ、アオサギなど、多くの種類の鳥が浅川に集まっています。

校長「あ、あれはカモかもしれない!」

4年生たち「あはは・・・」

キジもいました。

校長「これは、いいホームページの記事になるかもしれない!」

4年生たち「あはは・・・」

虫探しもします。

「ヒメウラナミジャノメチョウ」を捕獲し、観察です。

もちろん、キャッチ&リリースです。

定番ですが、ダンゴムシを見付け、手のひらに乗せます。

どんぐりクラブの方「ダンゴムシは、脱皮して大きくなるんだよ。」

校長「4年生は脱皮しないの?」

4年生たち「しな~い!」

4年生A「成長はするけどね。」

「水の生き物」グループです。

今日は初回なので、川の中には入りません。

河原から様子を観察します。

2時間目になると、少しずつ暑くなってきて、中に入りたそうな子供たちです。

一部の子たちは、河原の石をどけて、その下に隠れている生き物を探しています。

「どんぐりクラブ」の方々が川エビ、小魚などを捕獲して見せてくれました。

浅川の清流にはたくさんの生き物が生息しているのです。

今日の活動は、まず「様子を知る」ことが目的です。

5/28(水)には、「だいすき浅川 ~浅川博士になろう~」探検として、引き続き「どんぐりクラブ」の方々のご協力をいただき、本格的な調査活動を行います。

児童の見守りに加え、一緒に浅川の自然に親しむ機会としたいと考え、「潤ファミ企画」としてC4th Home&Schoolを通じて、潤徳ファンの皆様にお声を掛けさせていただいております。

童心に帰り、浅川で楽しく過ごせる時間になればよいと考えておりますので、ご都合のつく潤徳ファンの方は、お気軽にご参加ください!【校長】

3年生 遠足(昭和記念公園)

今日は、3年生の遠足です。

前回は、空とのにらめっこにより、諦めた遠足でしたが、今日はうって変わって快晴です。暑くなりそうです。モノレールに乗って出発します。

モノレール立川北駅では、駅員さんが出迎えてくださいました。

ふわふわドームを目指して歩きます。

児「副校長先生〜。ふれあい橋だぁ。」

副「橋だから似てるね。」

児「ちがうよ。本当にふれあい橋だよ!」

副「え!?本当だ〜。」

途中、ケヤキの木がたくさんありました。

児「ウリーの仲間がたくさんいるね。」

児「ウリーも連れてきてあげたかったね。」

潤徳愛が育まれています。

いよいよ、ふわふわドームに到着です。

靴の行方不明防止用に担任たちがシートを用意していました。

別の学校では、

「先生〜。靴がない〜。」の声が…

潤徳小の担任陣さすがです。

次は、「虹のハンモック」です。

暑さに負けず元気です。

そして、今週の潤徳小学校は「English Week」ここ、昭和記念公園でも忘れていません。「HELLO!」と、外国人の方に元気に挨拶ができます。写真まで撮っていただきました。

いよいよ、お楽しみのお弁当&おやつタイムです。

そして、食休みならぬ食遊びが始まります。

校庭より遥かに広い広場です。走りがいがあります。

帰りは…

児「足が棒のようだよ〜。」

児「でも、まだ遊びた〜い。」

児「分かる〜。」

まだまだ遊べる3年生。

素晴らしい体力です。

学校到達後、各教室で過ごしました。

副「何して過ごしたの?」

児「漢字練習〜!!」

と、笑顔で答えてくれました。

お弁当等のご準備ありがとうございました。

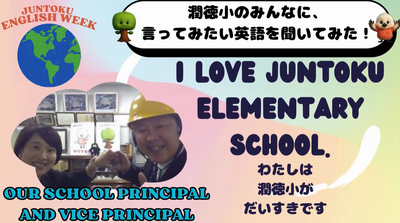

Juntoku English Week、start!

東京都教育委員会は、児童の英語によるコミュニケーション能力の向上と国際理解教育の推進を図るため、都内の公立小学校で、昨年9月から「外国語に触れる機会の創出」事業を始めています。

本校は、今週を「イングリッシュ・ウィーク」として、本事業に取り組みます。

目玉は、ネイティブ人材1名の方においでいただき、1週間(5/12~16)、各教科等の授業や給食、掃除の時間、休み時間等に学校生活の中で自然に英語で交流する機会を設けることです。

というわけで、子供たちには全く予告なく「Juntoku English Week」がスタートです!(ネイティブ人材の方がいらっしゃるのは5/16までですが、5/17が学校公開のため、5/17までを対象期間とします。)

本校らしく派手に開始を宣言するため、臨時のリモート「英語朝会」を実施しました。

もちろん、「All English」の朝会です。

進行役はウリーとサクラモチです。

いきなり、今週が「Juntoku English Week」であることが英語で宣言されます。

続いて、「Juntoku English Week」の紹介動画が流されます。

実は、秘密裏に、「Juntoku English Week」の開始に向け、各学級の代表児童、各担任等が「言ってみたい英語」の録音を行い、外国語専科が編集を行った動画を作成していたのです。

英語に親しんでもらおうと、各担任も趣向を凝らした動画作成を行っています。

もちろん、管理職も協力です。

principal&vice principal「I love Juntoku elementary school!」

思わぬ動画に、各教室は騒然。

各担任が出てくると爆笑になりました。

外国語専科渾身の力作は、子供たちの印象に強く残ったようです。

「Juntoku English Week」の期間中、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」 で動画を繰り返し流していますので、今週末の学校公開などでご来校の際は、ぜひ、動画もご覧ください。

続いて、今週、お世話になるネイティブ人材の方から自己紹介(もちろん、英語)をしていただきました。

ミャンマー出身で、2年間、日本に住んでいたこともあるとのことです。

当然ながら、「Juntoku English Week」の期間中は、原則として英語で話していただきます。

その後、突然、校長が登場。

principal「Today is Juntoku elementary school's birthday!So,everybody,Let's sing Happy birthday song!」

たぶん、多くの子たちには意味が伝わらない中、「Happy Birthday to You」の曲が流れ始まます。

職員室にいた専科教員等が集まり、歌い始めます。

♪ Happy birthday dear Juntoku elementary school・・・

特に一昨年、開校150周年を経験している3年生以上の子供たちには、この歌の意味が分かったようです。

そうです。

今日(5/12)は 、本校の152回目の開校記念日なのです。

子供たちも一緒に声を合わせて歌い、潤徳小に祝福の気持ちを表すことができました。

こうして、ネイティブ人材の方と子供たちのとのふれ合いが始まりました。

言うまでもなく、3年生以上の外国語活動、外国語の授業では一番関わりが多くなります。

しかし、必ずしも、外国語活動、外国語の授業だけに参加するわけではありません。

3時間目には、5年生と一緒に体育のソフトバレーで汗を流します。

でも、「Juntoku English Week」ですから、使用言語は英語です。

5年生たち「one,two,three・・・」

パスがつながった数を英語でカウントする5年生たちです。

校長も「からかいタイム」全開です。

2年生が算数のひき算の学習をしています。

「けんじさんは47円持っています。15円のゼリーを買います。残りはいくらですか。」

という問題のようです。

principal「How much money is in your wallet?」

2年生たち「・・・」

思わぬ校長の声掛けに思いっきり固まります。

2年生A「What?」

とりあえず、言い返す子もいます。

担任「・・・ということで、式は47-15でいいですか?」

2年生たち「Yes!」

英語を使おうと頑張っています。

担任「どうして、ひき算になるのですか?」

principal「Why?」

2年生B「『Why』って、きっと、『どうして』ってことだよ。」

想像力を働かせる子供たち。言語習得には大事なことです。

4年生が理科室で、モーターの実験を行っています。

どうやら、授業で理科室を使うのが初めてのようです。

principal「理科室を使うの、first timeね?」

だんだん怪しい人になってくる校長。

principal「『理科』は、Englishで何と言いますか?」

4年生たち「知らな~い」

principal「Scienceね!」

4年生たち「あ、何か聞いたことある。」

低学年であっても、ネイティブ人材の方とふれ合う機会をつくります。

今日は、1-1で一緒にランチを食べていただきました。

principal「新しい先生と、英語で仲良くできましたか?」

1年生A「『I like banana.』って言った。」

1年生B「わたしは、「I like chocolate.』!」

自分の好きな物を伝えているようです。

ふと、聞こえてくる昼の放送も「英語モード」になっていました。

放送委員A「I like tennis.」

放送委員B「I like ramen.」

清掃は、3-2の子たちと一緒です。

principal「新しい先生に掃除の仕方を教えてあげてね、please.」

3年生たち「あはは、ほとんど日本語じゃん。」

校長の英語力も1日で限界を迎えつつあります。

昼休みはそのまま3年生たちと一緒に校庭へ。

Japanese dodgeballを体験していただきました。

校内にも「Juntoku English Week」の掲示が各所に見られます。

校長も、子供たちとすれ違うたびに「Hello!」、「Goodbye!」などと英語で挨拶し続けました。

外国語に親しむためには、まずは、「話してみよう」という意欲をもつことが大事です。

「Juntoku English Week」がその1つのきっかけになればよいと思います。

さて、今週末の5/16(金)、17(土)は学校公開になります。

「Juntoku English Week」期間中ですから、ご来校を予定されている方は、基本的に日本語を使わないよう、ご協力をよろしくお願いいたします。(笑)【校長】

6 年生 社会科見学(国会議事堂、科学技術館)

今日は、6年生が社会科見学に出発します。

金曜日ということもあり

出発式も早々に学校を後にしました。

こちら、1号車です。

予想通り三鷹付近から渋滞です。

子供たちは、思い思いの過ごし方で(おしゃべり、じゃんけん、クイズなどなど)バスの中の時間を楽しんでおります。

ついに、到着いたしました。

参議院見学予定でしたが、本会議のため衆議院見学に変更となりました。

係員の方から「仕事中ですので、この先はお静かに!」と、注意がありました。

どの子もピリッとなります。

中に入ると重厚な扉がいくつもあります。

児「職員室の扉もこうだといいね〜。」

お気遣いに感謝いたします(笑)

児「すげ〜。有名人になったみたいだぁ。」

と、国会議事堂をバックに写真を撮ります。

そして、参議院特別体験プログラムを利用して国会の役割や、議員の仕事を体験します。

潤徳小児童が代表として議長として選出されました。

今日は体験でしたが、いつか本物の議長席にこの中の児童が座るときがくるかもしれません。夢が広がります。

しっかりと頭を動かした後は、お腹が空きます。「お腹減ったぁ。」の声が止まりません。

北の丸公園で待ちに待ったお弁当です。

科学技術館では、班で行動します。

先生から「14時に外で集合します。」とのアナウンスがありました。

そして…

13時59分に全員の集合が確認できました。

担任の先生たちから「素晴らしい。」の拍手をもらいました。

担任の「楽しかったですか?」の声に

「は〜い!!」と、応えていました。

様々な方面の学習を終わらせ帰路につきます。

朝早くから、お弁当等を用意していただき、ありがとうございました。

謎の蛇口

4年生は社会科で「水はどこから」の学習を始めています。

私たちが蛇口をひねるだけで安全・安心な水道水を利用することができるのはどうしてなのか、そこに携わる方々の苦労なども含め、学習を深めていきます。

4年生の教室の前を通ると、教室配置図を見ながら子供たちが話し合っています。

どうやら、校内で水道の蛇口がある場所を調べるようです。

学校は広いですから、子供たちがめったに行かないような場所にも蛇口があったりします。

4年生版「学校探検」というわけです。

教室のあちらこちらでじゃんけんが行われています。

蛇口を場所を調べる分担を決めているのです。

子供たちは探検が大好き。

慣れている学校でも、行きたい場所は譲れないようです。

こうしている間に、校長は1階に戻ります。

校長室を調べに来るグループが必ずあるはずだからです。

すると、やはり、1階を担当しているグループがやってきました。

4年生たち「校長室に蛇口があるか、調べてもいいですか。」

校長「その前に、校長室に蛇口ってあると思う?」

4年生A「うーん、なさそうかなぁ・・・。」

校長「どうしても調べたいの?」

4年生たち「はい!」

ということで入室を許可します。

すると、校長室の奥に洗面台があるのを発見!

4年生たち「あった~!」

4年生B「校長先生、水、出してみてもいい?」

早速、蛇口をひねる子供たち。

水が出てきたのを見て、「おぉ~!」と歓声を上げます。

校長室は、中で職員室とつながっています。

そこで、子供たちに聞いてみます。

校長「職員室に蛇口ってあると思う?」

4年生C「うーん、あるんじゃないかなぁ・・・」

校長「先生たち、お仕事してるのに、蛇口なんて必要なの?」

4年生D「うーん、じゃあ、ないのかなぁ・・・」

そこで、静かにする条件で、校長室から職員室に誘導すると、流しがあるのを発見!

なぜか、水を流したがる4年生たち。

蛇口をひねって、水が出るのを確認です。

実は、校長室の洗面台は、現在、モニターを設置している関係で、ほとんど使っていません。

来客時の茶器を洗ったりするときには、職員室の流しを使っています。

4年生のおかげで、ちゃんと洗面台が使えるか確認することができました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)