文字

背景

行間

日誌

令和7年度夏季学習会①

日野市では、8/25(月)から2学期が始まります。

そこで、本校では、2学期が始まる前に生活リズムを整え、学習に円滑に向かえるようにすることを目的として、今日と明日の2日間、自主的な参加による夏季学習会を開催します。

全学年が対象ですが、今日は、特に4~6年生の様子をお伝えします。

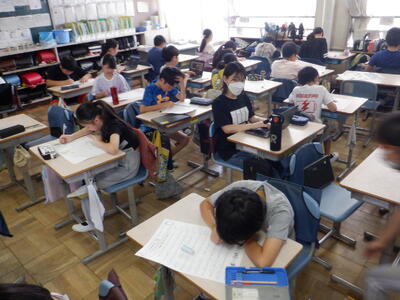

4年生です。

夏季学習会も4回目ですから、もう慣れたもの。

夏休みの課題等の提出物を速やかに出しています。

中には、ギリギリまでプリント学習を行ってようやく提出している子も。

4年生A「最後の追い込みです!」

この光景は、昔も今もあまり変わりありません。(笑)

5年生です。

夏休みを経て、ぐーんと体が大きくなった子もいます。

さらに高学年らしくなってきた感じです。

5年生A「いや~、暇を持て余していたから、学校が始まってくれてうれしいっすよ。」

校長「暑かったから、あまり出かけられなかったしね。」

5年生B「やっと給食も始まるでしょ?それも楽しみ!」

気候の厳しかった今年の夏休み。

我慢もずいぶん多かったようです。

6年生です。

校長「小学校最後の夏休み、どうだった?」

6年生A「短すぎ!」

6年生B「あと、2か月くらいはほしいよ・・・」

校長「それじゃあ、卒業までの時間がどんどん少なくなっちゃうでしょ?」

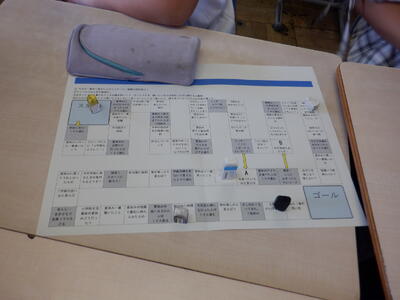

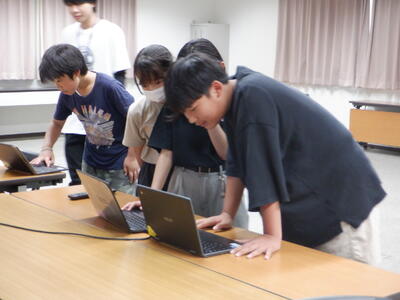

グループになって、何かに取り組んでいる学級もあります。

「夏休みすごろく」のようです。

ゴールを目指しながら、自然に互いの夏休みの様子が分かるという感じになっているようです。

全員で「クラスの『あるある』」をカルタにして遊んでいる学級もあります。

1学期の思い出や友達の様子を思い返しながら2学期への雰囲気を高めていました。

この夏季学習会の楽しみは、久し振りに会った友達と休み時間に校庭で思いっきり遊ぶこと。

しかし、午前10時の段階で、暑さ指数(WBGT)の数値は、「危険」の31を大きく超えた33.6。直射日光の当たる校庭の気温は45℃に迫る勢いです。

2学期が始まっても、当分の間、校庭での活動はできないかもしれません。

そんなわけで、休み時間は担任に甘えることくらいしかできない子供たち。

この暑さ、本当に何とかならないものでしょうか・・・。

明日の夏季学習会も同様の暑さが予想されます。

参加されるご家庭は、登下校時の熱中症対策を十分行ってくださいますようお願いいたします。【校長】

子供たちの命を守り、自分の命も守る

児童下校後、日野警察署のご協力をいただき、教職員による不審者対応訓練を行いました。

最初に校長挨拶ですが、いったん教室外に出て、ドアをガラッと開け、「うちの子をいじめているのはお前か!」などと大声で騒ぎながら、棒で床を叩いたり、振り回したりしたうえ、入室しました。

ギョッとする教職員たち。

校長「このようなことが、近隣市の小学校で発生しています。昨日は、この事件の初公判が開かれました。以前は、不審者対応訓練は『児童を守る』ことが主眼でしたが、この事件を受け、自らの身を守るという視点も重要になってきています。『自分事』として真剣に受講してください。」

去年の訓練は体育館で行いましたが、先述の事件を受け、リアル感を出すべく、研修は1年生の教室で行いました。

実際に刃物(偽物)を出し、緊張感あふれる話が続きます。

警察官の方「私がこの教室に来るまでに、防犯カメラのモニターで確認した人はいましたか?」

シーンとする教室

警察官の方「だったら、私が不審者だったら、簡単に校内に入れるということですよね?」

警察官の方「防犯カメラのモニターを見ることを習慣にしている人はいますか?」

耳の痛い言葉が続きます。

警察官の方「お遊戯のような訓練だけをやっていては、実際の場面で対応することはできません。」

児童が下校し、安堵していた教職員たちの顔の表情がどんどん引き締まっていきます。

実技編の研修は、場所を変えて、多目的室に移動します。

さすまたの使い方を学びます。

さすまたは、相手を倒すことではなく、行動を抑えることが目的の道具であることをあらためて教えていただきます。

ちょっとした持ち方、体重のかけ方などにより、相手を制圧する力が大きく変わります。

基本姿勢なども丁寧に説明していただきました。

研修の最後、質問を受けていただきました。

校長「校内にいらっしゃる方は、地域の方や業者の方などが多く、最初からそれらの方を不審者として扱うことは難しい面があるのですが・・・。」

警察官の方「実際に校内に不審者の侵入を許す事件が発生しているわけであり、今までの見方をしていては対応できません。」

校長として、いろいろ考えさせられる研修になりました。

2学期には、児童を交えての不審者対応訓練を行う予定です。

警察官の方「先生方が負傷して倒れてしまったら、誰が子供たちを守るのですか?」

自分の身を守ることも真剣に考えていかなければなりません。

校長としては、誰でも気軽においでいただける学校が理想なのですが。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度第1学期終業式+α

今日は、1学期最後の日です。

リモートによる終業式が行われました。

式に先立ち、剣道で全国大会に出場する児童を紹介しました。

続いて、校長からの話です。

スライドを使いながら説明しました。

まずは、7/11に5年生が世界陸上の会場となる国立競技場の見学ツアーに参加したことを紹介しました。

東京オリンピックで使われた表彰台・・・うらやましい!

5年生たちも、あらためて貴重な経験だったことを振り返っています。

続けて、1学期のまとめの話です。

始業式・入学式からスタートしましたが、6年生や2年生が1年生を迎えるためにずっと努力し続けてきたことを伝えました。

また、各学年の校外学習の様子を紹介しました。

特に5・6年生の移動教室は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を踏まえた独自企画がたくさんあったことが成功につながったと紹介しました。

さらに、移動教室終了後も、6年生は日光移動教室PR動画の作成、5年生は4年生に対する八ヶ岳移動教室報告会の開催など、下学年に向けた取組を進めたことも立派なことであると話しました。

日常の学校生活の中でも、たくさんの「子供たちがつくる学校プロジェクト」が実行されてきたことを紹介しました。(スライドは、集会委員会の「ドッキリ集会」)

また、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は高学年だけが行うものだけでなく、例えば、2年生が外遊びの仕方を1年生に教えたり、各学級でお楽しみ会や夏祭りなどに取り組んでいたりすることも、自分たちの生活を自分たちでよくしようとしていることなので、「子供たちがつくる学校プロジェクト」になることを説明しました。

学校全体に関わるイベントを企画・運営するのは「児童会本部役員会」や各委員会の委員長を加えた「中央委員会」です。密かに潤徳小152年の歴史で今までないほどの大イベントが進行し始めていることを2学期の予告とし、校長の話を終えました。

次に、3年生の代表児童からの今学期の振り返りと2学期の抱負の発表です。

3年生A「私は、校長先生との約束のとおり、先生の話を真剣に聞くようにしたら、勉強が分かるようになってきて・・・。」

えらい!

友達の発表をしっかり聞いている3年生たち。

代表児童の2学期の抱負は、運動会で頑張りたいことを挙げていることが多かったようです。

2学期は大きな行事が目白押しです。

続いて、本校名物のオンライン生伴奏による校歌斉唱です。

卒業まで、公的な場では、校歌斉唱をするのが残り少なくなってきた6年生。

一方、ようやく校歌を覚えた1年生。

どの学年も、自分の学校にしかない校歌を大切にしてほしいものです。

終業式が終わると、生活指導部の担当教員から夏休みの生活についての指導があります。

担当教員「今年の夏休みは、7/19~8/24の37日間です。」

これを聞き、歓声を上げる子供たち。

楽しい夏休みですが、自分の命を守る安全な夏休みにもしてほしいと思います。

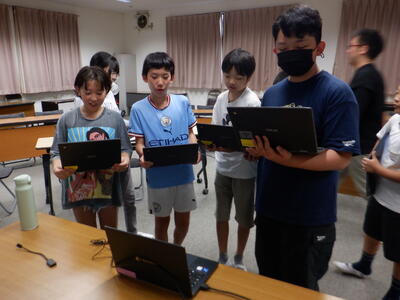

続いて、情報担当の教員から、夏休みに持ち帰るChromebookの使い方についての指導です。

何と、今回は、「Chromebookのよくない使い方」の5年生児童による動画付き!

「子供たち?先生?がつくる学校プロジェクト」です。(笑)

盛りだくさんの終業式の内容でしたが、どれも大切なこと。

しっかり意識して夏休みを過ごしてほしいものです。

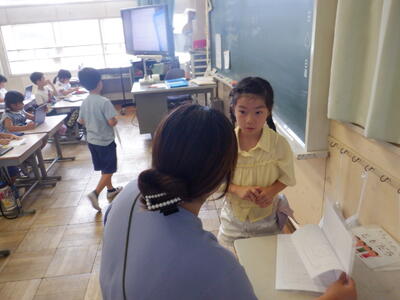

終業式が終わった後は、学級指導になります。

最終日のメインは何と言っても通知表の配布です。

1年生にとっては、人生初の通知表です。

担任から一人一人に愛情のこもった言葉がかけられ、通知表が渡されていました。

このことは、1年生だけではなく、どの学年でも同じです。

ただし、今年度、6年生はちょっと違います。

4月に実施した「全国学力・学習状況調査」の結果が例年より早く発表されたため、通知表と一緒に調査結果の個人票も渡しました。

自分の足りなかったところはどこなのか把握し、夏休みの間にそこを補うような学習を進めてほしいと思います。

夏休みは、遊んでばかりだけではいけません。

学校からは「夏休みの課題」が示されます。

1年生のときより課題の増えた2年生。

計画的に取り組むか、最後にまとめて取り組むか・・・

「アリとキリギリス」の絵本を読んで考えましょう。(苦笑)

最終日は身の回りの整理、大掃除も大事です。

持ち帰るものを整理する4年生たちです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」、続行中の3年生たち。

教室に大迷路を作って遊びます。

途中に様々なチェックポイントを作って、簡単にはゴールできないようになっているようです。

5年生は、「SOSの出し方に関する教育」に関するビデオを視聴しています。

「SOSの出し方に関する教育」とは、「子供が、現在起きている危機的状況、又は今後起こり得る危機的状況に対応するために、適切な援助希求行動(身近にいる信頼できる大人にSOSを出す)ができるようにすること」、「身近にいる大人がそれを受け止め、支援ができるようにすること」を目的とした教育です。

端的に言うと、増加傾向にある若年層の自殺未然防止につなげる取組です。

そういうことの絶対ない夏にしてほしいと強く願っています。

校長に元気よく「さようなら!」と言って下校していく1年生たち。

今日は関東地方が梅雨明けしたということで、これから「酷暑」が続く予想となっています。

(子供たちの命を預かる立場としては、今日が終業式でちょっとホッとしていますが・・・。)

暑さから自分の身を守るということもキーワードになるような夏になりそうです。

楽しく、安全な夏休みをお過ごしください!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】あと、1日!

明日はいよいよ1学期の終業式です。

その前日である今日は、学校はいつもと違う雰囲気です。

学習の最後のまとめを行う日でもあります。

3年生は社会科や総合的な学習の時間に調べたことについて「日野市新聞」にしたり、「高幡不動博士」として学級内で発表し合ったりしていました。

1年生もいつの間にか「Chromebookの達人」になっています。

夏休みには初めて家庭に持ち帰りますので、自学の習慣がつくとよいと思います。

2時間目に5年生が着衣泳の練習をするというので、プールに行ってみました。

すると、

5年担任「わざわざ、校長先生が来てくださいました。ということで、校長先生が浮く見本を見せてくださいます。」

え・・・?

聞いてないし。単に、ホームページのネタ探しに来ただけなのに。

無茶振りだと思いつつも、なぜか、小芝居を入れてしまう校長。

火の神「我は、八ヶ岳の火の神であ~る!」(なぜ、火の神なのかは、こちら)

火の神「でも、今日は、ちょっと暑いから、プールに遊びに来たぞよ!」

火の神「あ、でも火の神だから、水が苦手だった!溺れる~!!」

5年生たち「あはは・・・」

そこに、サッとペットボトルが投げ込まれます。

校長にとって、この着衣泳は毎年の体重増のバロメーターになるもの。

何とか今年もギリギリ浮くことができました。

また、来年に向けて体重減を誓う日となります。

5年生から拍手をもらって、ちょっと照れる校長です。

その後は、5年生も実演です。

高学年の着衣泳の練習で、今年度の水泳指導も無事終了です。(6年生は、7/15に実施済み)

学期末に多くのテストに取り組んできた子供たち。(詳しくは、こちら)

1年生のときは、テスト返却時にニコニコしていた子供たちも、2年生になり、計算が難しくなったり、習う漢字が多くなったりして、テストが返却されて渋い表情の子も増えてきています。

しかし、テストは点数で一喜一憂するものではありません。

むしろ、どこができなかったか自分で把握し、きちんと直すことが大事です。

ですから、返却されたときのテスト直しが大切なわけです。

と、神妙な顔つきだった子供たちも3時間目になると表情が一変。

黒板を見ると、「2年2組の子どもがつくる学校プロジェクト 2年2組夏まつり」

と書いてあります。

「お笑い」の有志が、「おおきなかぶ」のパロディーを演じて、教室中、爆笑です。

確かに、こうしたお楽しみ会系のイベントは、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の原点でもあります。

2年生の別の学級も夏祭り真っ最中!

通りかかりの1年生の学級でもお楽しみ会の遊びに取り組んでいました。

さらに、3階の4~6年生の教室に行くと、一層パワーアップ!

4年生の夏祭りは本格的。各種の遊びコーナーに相当気合が入っています。

黒板の「祭」の字もひときわ目立ちます。

6年4組の七夕祭り会場にはたくさんの子供たちがいます。

1クラスの人数より多くなっているので不思議です。

6年生A「隣の5-1で、お楽しみ会の準備を廊下で待っていた子たちを誘いました!」

思わぬ即席異学年交流です。

一方、その裏では、2学期末の連合音楽会の楽器オーディションが音楽室で行われています。

6年生は気を抜いてばかりはいられません。

で、5年生たちが何の準備を廊下で待っていたかというと・・・

身の毛もよだつ、お化け屋敷の準備です。

中をのぞいてみると、手を真っ赤にぬった血だらけの子供たち・・・

「貞子」バージョンの女子・・・【閲覧注意】

この後、凄まじい悲鳴が教室にこだましていました。

今日は給食の最終日でもあります。

カレーに始まり(詳しくは、こちら)、カレーで終わる1年生たち。

ナスがたくさん入った夏野菜カレーを満喫です!

お替わりに並び、もりもり食べるように成長しました。

それにしても、普通は「楽しい夏休みを!」というのが定番なのですが、夏休みに入る前に学校で思いっきり楽しんでしまう本校の子供たち。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」が定着しているのを感じます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「第1回ウリサク祭り」結果発表!+α

今朝は、児童会本部役員による臨時児童集会がオンラインで行われました。

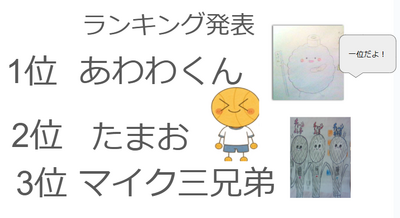

まずは、「第1回ウリサク祭り」のキャラクター総選挙(詳しくは、こちら)の結果発表です。

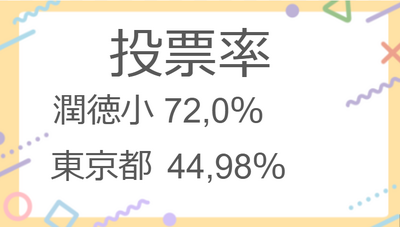

いきなり、投票率が示されました。

先日の都議選の投票率が44.98%、それに比べ、キャラクター総選挙の投票率は72.0%なので、潤徳小はすごい!というロジックなのですが・・・

ちょっと、選挙権をもつ大人とすると、モヤモヤする比較で・・・。

潤徳ファンの皆様、7/20の参院選にはぜひ投票に行って、子供たちを見返しましょう!

結果は、1位 保健委員会「あわわくん」(113票)、2位 体育委員会「たまお」(81票)、3位 放送委員会「マイク三兄弟」(58票)となりました。

特に高学年にとっては、自分たちの委員会のキャラクターの人気度は気になるところ。

結果発表があるたびに拍手が起きていました。

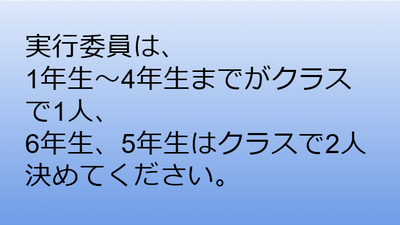

それに続き、2学期に向け「運動会実行委員」の募集の告知がありました。

「中央委員会」で今年度の運動会の取組を議論する中で、低・中学年の意見も取り入れていこうということにまとまり、全校に周知したものです。

今年度の運動会、新たな展開がありそうです!

本部役員からは、どの子も幸せな夏休みが送れるよう、「フードリボン」の取組などの紹介もありました。

今朝の集会を担当したのは、発表担当の児童会本部役員会の子供たちでしたが、2学期に向け、様々な企画を準備しているので、「子供たちがつくる学校プロジェクト」、目が離せない展開になりそうです。

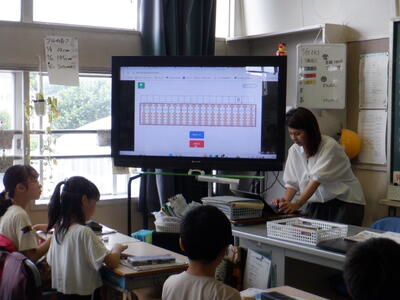

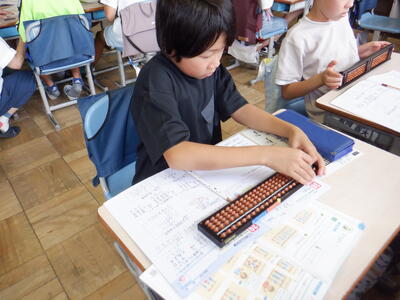

さて、こうして記事を書いている間に、今日も「潤ファミ先生」の方々が4年生のそろばんの学習支援に来てくださいました。

4年生も「先生たち」を信頼しながら学習に取り組んでいます。

本当にありがとうございます!【校長】

【潤ファミ】算数「そろばん授業」(4年生)

本日は4年生の算数で「そろばん」を学習しました。

そろばんは、実は3年生からの引き続きの学習となりますが…毎日そろばんを触っている児童はなかなかおらず…

子供たちにとっては、かなり久しぶりに触るそろばんとなっています

教室の中には児童の数倍あるそろばんが掲示されています。

久しぶりに行うそろばん授業です。子供たちから質問が飛び交うこと間違いなしの授業です。そして、4年生の児童数は、各学級30名を超えています。これを担当の教員だけで指導するのは、とても困難です。

そんなときには、今年度からの取組である「潤ファミ」にお手伝いの募集をお願いしました。

そして、本日はご多用の中5名の方が来てくださいました。

授業を担当する少人数算数専科の教員は、「助かります!」と安堵の表情です。

「どうしてもわからない場合には、テレビ画面もみてね。」と、声掛けがあります。

担任が大型モニターを使ってデジタル教科書を写します。見事、デジタルとアナログの融合授業です。

そうすると、潤ファミの皆様が一人一人の疑問に答えてくれます。

子供たちは、安心して学習を進めることができます。

「あってますよ。」と、優しく声を掛けてくださいます。

自分がやっていることに自信がもてると児童は自分で学習を進めることができます。

友達と教え合う姿も見られます。

「せんせ~い!!あ。違った。でも、みんな先生か~。これ、合ってますか?」と、どんどん聞くことができます。

とても温かな空気に包まれたそろばん授業となっていました。

技能支援だけでなく、問題も潤ファミ先生が出題してくださいます。

「もっとやりた~い。」と声が上がります。

担当の教員からは「本当は明日勉強する繰り上がりの計算。難しいけどやってみちゃう?」の声に自信を付けた子供たちは「やりた~い。」と意欲満々。

繰り上がりのある計算に挑戦する子供たち。

でも…

「難しい~!!」の声 …ですよね…

と、担当の先生からは「安心して。明日、きちんとやるからね。また潤ファミ先生も来てくれるからね。」

「あ~。よかった。」と、素直な子供たちです。最後は感謝の気持ちを「ありがとうございました。」と伝えます。

本日ご来校いただいた潤ファミの皆様に感謝申し上げます。そして、明日ご来校いただく潤ファミの皆様、子供たちのためにお力添えいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】★児童集会★ビンゴ大会

本日、1学期最後の児童集会が行われました。今回のお題は、子供たちが楽しみにしていた「ビンゴ大会」。各教室をつないで、ミートで実施しました。

ビンゴになった学級は、「クラス名とビンゴ!」をchatで知らせるルールとなっています。

実はこの日、朝の職員室では先生たちが真剣な表情でビンゴ必勝法を話し合っていました。「どうやったら早くビンゴを知らせられる?」と、必勝法を聞き出す様子も。先生たちの本気は、子供たちと同じくらい。ビンゴ大会は、朝の職員室からすでに始まっていました。

いよいよ、ビンゴ大会が始まりました。この学級では代表児童が印をつけています。

じっと画面を見つめます。

祈っている児童もいます。

どの学級も真剣そのものです。

ひとつ当たる度にクラスから歓声が上がります。

そうこうしているうちに、「ビンゴ!!」を知らせる学級がでてきました。

学級の中は、大歓声です。

画面越しにあちらこちらから喜びの声が届く、にぎやかな時間となったビンゴ大会ですが、そろそろ終盤です。

前回のビンゴ大会と違ところは、この時間に表彰までしてあげようというところです。

集会委員会の粋なはからい。「子供たちがつくる学校」ですから、どんどん新しい意見が取り入れられていきます。

ビンゴ大会3位 集会委員会手作りの「マジックボックス」が受け渡されます。

クラスの児童も拍手でお祝い

第2位 担任も共に喜んでいます。

そして…いよいよ第1位!!!

小さい手を大きく振って喜んでいました。

そうです。見事第1位は、1年生の学級でした。ビンゴ大会に年齢は、関係ありません。

集会委員会の児童も一緒に健闘を称えます。

集会委員会がカメラ役も行いました。皆が歓喜に沸いている場面を逃さないように役割分担も自分たちで決めていました。学期末となり夏休みムードが高まる学校内ですが、高学年はこのように委員会の仕事等、最後まで自分がやるべき仕事を全うしています。

全校が楽しめる集会を考えてくれた集会委員会の皆さん、今日は楽しい時間を提供してくれてありがとう。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1学期まとめのクラブ活動

今日は、1学期最後のグラブ活動が行われました。

7/7の1学期最後の委員会活動のときと同様、各自で振り返りを行い(詳しくは、こちら)、「キャリア・パスポート」のファイルに挟み込むことになります。

図工室が活動場所のクラフトクラブは、今日はミサンガ作りに取り組んでいます。

隣の家庭科室では、家庭クラブの子供たちがハンカチ作りを行っています。ミシンの周りに集まっているのは、刺繍を縫うためのようです。

一心不乱に踊るダンスクラブの子供たち。軽々しく声を掛けにくい雰囲気です。。。

こうしている間に、写真屋さんが活動場所を回り、クラブごとに6年生の卒業アルバム写真を撮影していきます。

互いに見せ合うため、作業に没頭しているイラストクラブの子供たち。大所帯なのに静寂な時間が流れます。

デジタル制作クラブでは、「Scratch」による、プログラミング学習が行われていました。

理科室では、科学クラブの子供たちが「さわれるシャボン玉作り」に取り組んでいました。

しかし、すぐに割れてしまい、材料の調整に難航していました。

カードゲームに熱中する屋内レクリエーションクラブの子供たち。時間がどれだけあっても足りなさそうです。

体育館では卓球クラブが活動しています。

対抗試合に歓声が上がっています。

とんぼ池で生き物探しをする、生き物クラブの子供たち。

同じような活動をしていた2年生たちと違い、多くの小魚やザリガニなどを捕獲していました。

校庭で活動する、球技クラブと陸上クラブの子供たち。

台風の影響もあまりなく、曇り空で活動を始めましたが、急に青空が広がり、先週を思わせるような暑さになってきました。

ひんぱんに水分補給をする子供たちです。

クラブ活動は、学年や学級の枠を超えて、共通の興味や関心をもつ仲間と自主的に活動するものですから、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の意義に重なるものです。

クラブ長を中心に、どのクラブも楽しく、和気あいあいと活動していました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】日光移動教室PR動画、完成!

昼休みが始まると、6年生たちが校長室をノックし、大挙して室内に入ってきました。

6年生代表「私たちが作ってきた、日光移動教室のPR動画が完成しました。これは、他の学年の子たちにも、私たちが日光でどんなことを学んできたのか知ってもらい、これからの役に立ててほしいからです。校長先生がよければ、玄関のモニターで動画を流していただけませんか。」

6年生たちに問いかけます。

校長「史上最強で最高の日光移動教室になりましたか?」

即座に全員の手がサッと挙がります。

ここまで自信があるなら、許可しないわけにはいきません。

校長室で一緒に見始めましたが、素晴らしい出来です。

校長「動画の編集とか、自分たちだけでやったの?」

6年生たち「はい。」

日光移動教室実行委員の一部と有志の児童は、ここしばらく、この動画作成にかかりきりになっていました。(詳しくは、こちら)

BGMを入れたり、アニメーション効果を入れたりするなど、高度な編集技術を使い、8分余りの大作動画をつくり上げました。

さすが、「デジタルを活用したこれからの学び」推進地区実践校である本校の6年生たちです。(ちょっと宣伝)

せっかくなので、昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」に動画を流す作業も6年生自身に行ってもらいました。

こうして、「潤徳小デジタルサイネード」に動画が流れ始めました。

昼休みですが、4時間授業の1年生たちは下校時間になります。

観察力のある1年生たち。

モニターの画面が切り替わると、すぐに「あ、日光だよ!」と声を上げていました。

行ったことはないはずですが・・・(笑)

なお、今日は、中休みも昼休みも校庭で遊ぶことができました!

いつ以来の光景でしょう。

やっぱり、学校はこうでなきゃ!

昼休み開始時の暑さ指数(WBGT)の数値は24.3(注意)のレベルであり、昨日の同時刻の35.9(危険)から一気に11.6も数値が下がりました。

というより、これが普通の夏なのですが。

いずれにせよ、久し振りに校庭で遊ぶことができて、子供たちもストレス発散です。

国立競技場のフィールドもいいですが、潤徳小の校庭で思いっきり走るのも魅力的です。(笑)

担任たちからのねぎらいを受け、動画プロジェクトチームの仕事も終了です。

6年生の保護者会の際に上映した動画とも違う、子供たち手作りの動画「日光で得た学び」、来週の終業式の前日までは「潤徳小デジタルサイネード」で流れていますので、学校にお立ち寄りの際などにご覧ください。【校長】

国立競技場特別スタジアムツアー(5年生)

「世界陸上」が9月13日から開幕する予定です。

本日は、その舞台となる国立競技場に5年生が見学に行きました。

これは、国立競技場を実際に見て、感じて、知ってもらうことを目的とした東京都教育委員会の取組です。しかし、東京都全ての5年生が体験できるツアーではありません。先生方が抽選で勝ち得たプログラムです。

それにしても、朝が早い!!

子供たちは…

とても元気な様子です。

楽しみだ〜!!の気持ちとは裏腹に渋滞です。

到着しました。緑と木の調和が施された競技場です。

メモの用意もばっちりです。

いよいよ、競技場の中へ!

「うわぁ。」と、思わず歓声があがります。

ぐんぐん降りて行きます。

子供よりも、もしかしたら私の方が大興奮!この場所を歩けるなんて!!

選手出入り口です。

選ばれし11名のサッカー選手のユニフォームが迎えてくれます。

副「すごい!けーすけ ほんだ だね!!」

子「聞いたことある…かな…」

私の興奮に付き合ってくれます。

サインもありました!

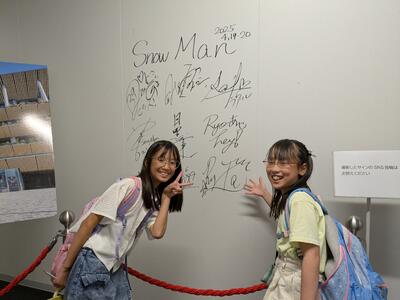

こちら、SnowManのサインです!

こちらは、子供も「すごい!!やったぁ!」と、テンション高く。

代わる代わる表彰台へ

いつか、選手として戻ってくると誓ったロッカールーム

選手の気持ちを味わいながら入場します。

満席だと6万人以上。

スタッフの方からは「入場のときの大歓声は、それはもう、何とも言えませんよ〜。」と教えていただきました。

後で考えるととても有名な方だったのかも…

水分補給も本格的です。

今日は、特別がたくさん。

本物のレーンで走ることができます。

準備運動もして

走ります。

担任も走ります。応援団つきです。

2グループに分かれてのツアーです。

もう一方のグループを発見!

世界陸上のマスコットキャラクター「りくワン」と記念写真も撮れます。

すぐに仲良くなれます。

暑すぎない気温と

大勢のスタッフの皆様のおかげで

特別なスタジアムツアーとなりました。

そして、たくさんのお土産をいただきました。

スタッフの方からは、子供たちは、楽しんでくれたでしょうか。スポーツ離れが進んでいるので、これを機会にスポーツに興味をもってもらえたら嬉しいです。というお話がありました。

体育の学習指導要領には、運動やスポーツを「する」だけでなく「みる 支える 知る」

の観点を大切にすることが書かれております。今日みて知ったことで、いつかこの競技場で選手や支える役柄として活躍する子供たちがでてくることを願っております。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第2回たて割り班活動

今日は、今年度2回目のたて割り班活動が行われました。

今回から、校内には「たて割り班コーナー」ができていて、事前に遊ぶ内容や担当の6年生たちからのメッセージが掲示されています。廊下を通る際に確認している子供たちです。

昨年度までは、たて割り班活動の全体指示は代表委員の児童が行っていましたが、「中央委員会」で議論し、今年度からは「本職」の放送委員会の児童が全体指示を行うことになりました。機械操作に慣れていて、アドリブも効くので安定した指示を出しています。

このように、本部役員会だけでなく、様々な委員会が担当を担うことが今年度の特徴です。

5年生が1年生を迎えに行き、遊び場所の教室まで連れていきます。

その間に、6年生は遊びの準備を整え、2~4年生は自分たちで移動します。

そして、1年生と5年生が到着し、出席を確認するとたて割り班活動の遊びが開始されます。

1年生はまだ遊び慣れていませんから、定番のいす取りゲーム、ハンカチ落とし、ばくだんゲーム、よつかど等で遊ぶ班が多く見られます。

そんな中でも、新たな遊びにチャレンジする班も見られます。

ちぎり選手権(1枚の紙をちぎって、できるだけ長くする)

パートナーを探せ!

ウィンク殺人事件

絵しりとり

本来は、半分の班は、外遊びの計画を立てていました。

しかし、酷暑の中では、外遊びを断念せざるを得ません。

たて割り班活動開始時の13時ころの暑さ指数(WBGT)の数値は何と35.9!(気温は42℃)

危険の「31」の数値を大幅に超え、このことが毎日続いています。

もはや、地球は人類の生存できる場所ではない?

と思えるような「異常」なことが「日常」になっています。【校長】

テスト百景

小学校では、中学校や高校のような「定期考査」はありませんが、今は通知表の基礎データをまとめる時期でもありますので、各学級で子供たちがテストに取り組んでいるのをよく見かけます。

2年生は、算数のテストに取り組んでいました。

水のかさを測るために「dL」と「L」の単位を使い分けます。

特に「dL」は日常生活であまり使わない単位ですから、授業で実際に「dLます」を使って様々な入れ物に水を入れたときなどの量感が身に付いているかが大事になります。

3年生は、1時間目にプールに入った後、2時間目にテストを行っていました。

さすがにハードなのか、テストが早めに終わったら「お休みモード」に入っている子も・・・

小学校生活もハードです。(苦笑)

4年生は、学年共通で、「東京ベーシックドリル」の「診断テスト」に取り組んでいました。

学習の定着度を測るものですから、内容は3年生のものです。

校長「3年生の問題だから簡単だよね~?」

4年生たち「・・・」

テスト中なので、担任がひそひそと校長に耳打ちします。

4年担任「実は、かなり忘れていて、難しいみたいです・・・。」

定着度に課題あり・・・かな?

5年生は・・・出ました!「漢字50問テスト」!!

この時期ならではの高いハードルです。

習う文字数も多い5年生ですから、なかなか鉛筆の進まない子もいます。

大人も、パソコンやスマホで文字を書くことが少なくなりましたからねぇ・・・。

しかし、小学生のうちに人生の基礎学力を身に付けることは大事ですから、漢字をしっかりと書いて覚えたいものです。

そして、6年生。

この学級でも国語のテストに取り組んでいるようです。

ふと、問題を見ると・・・

・身体ソク定を受ける。

・学校の規ソクを守る。

同じ読み方の漢字を書き込むようですが、さすが、6年生、難しい。。。

さて、1年生ですが、入学から3か月が過ぎ、小学生としてテストの洗礼を受けています。

算数のひき算のテストのようです。

「簡単だよ!」と言いながら、堂々と指を使って計算している子もいるのが1年生らしいです。(苦笑)

別の1年生の学級では、音楽の鍵盤ハーモニカのテストを受けています。

できたら、ワークブックにシールを貼ります。

ペーパーテストだけでなく、実技のテストもあります。

こうしてテスト漬けになる中で、幼稚園児・保育園児から小学生になっていく子供たちです。【校長】

全校朝会(7月8日)

今朝は、今学期最後の全校朝会がリモートで行われました。

まずは、6年生の日光移動教室の話題からです。

目標の「史上最強で最高の移動教室」を達成した6年生たち。

おまけに史上最高の恵まれた天候になったことを画面を見ながら懐かしそうに振り返っています。

続いて、子供たちに問いかけます。

校長「7/1は何の日か知っていますか?」

多くの子たちは「?」という反応のようです。

実は、7/1は「日野市子ども条例」の日です。

毎年、この時期に全校朝会で「日野市子ども条例」のことを触れているので、今年も話をしました。

低学年には難しいところもありますが、条例は市独自のきまりであることを説明しつつ、「おしえて日野市子ども条例 のっちと一緒に楽しく学ぼう」の動画のポイントになる部分を流しました。

「日野市子ども条例」では、第1条で、「市と市民が一人ひとりの子どもの権利を尊重し、保障、擁護することで、子どもの幸福の実現を目指し、子どもが健全に育つことができる環境をつくること」を定めています。

「子どもの権利」とは、以下の4つを指します。

生きる権利:子どもが安心して生きるための権利

育つ権利:子どもが元気に成長するための権利

守り守られる権利:子どもがいじめや虐待から守られる権利

参加する権利:子どもが自分の意見を言って社会に参加する権利

このことは、市民全体で人権を守っていくことにつながると、時々画面を止めながら丁寧に説明しました。

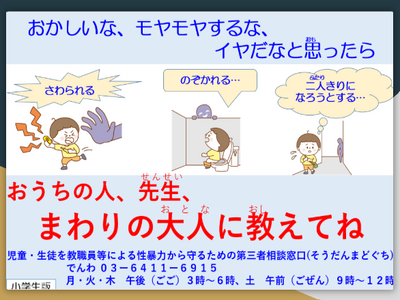

さらに、人を叩いたり、嫌な事を言ったりして、誰かの身体や心を傷つけたりすること、また、体の大事な部分に触ろうとしたり、服で隠れている部分をのぞこうとしたりすることなども人権を侵害する行為であり、大人、子供を問わずやってはいけないことであると話しました。

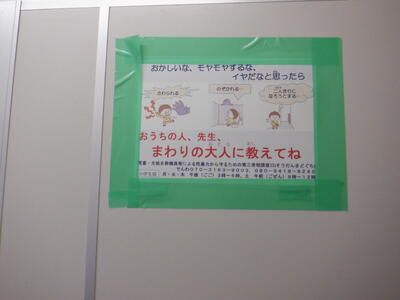

また、困ったことがある場合の相談方法や窓口について紹介しました。

すると、画面を見ていた1年生から、「これって、トイレに貼ってある紙だ!」との声が上がっていたそうです。

(写真は2年生の教室です。)

確かに貼ってあります。

1年生の観察力、おそるべし・・・

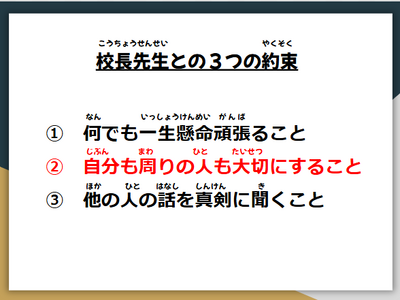

本校には、「潤徳小学校条例」とも言える「校長先生との3つの約束」があり、全児童がこの約束を守ることを始業式、入学式で誓っています。

このうち、2番目の「自分も周りの人も大切にすること」の約束が人権を守ることにつながり、全員がこの約束を意識して生活することで「笑顔招福」の学校につながると話をまとめました。

全校朝会終了後から、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」で、「日野市子ども条例」の動画の全編を繰り返し流していますが、休み時間や教室移動のときなど、多くの子が足を止めて眺めていました。

さて、最近、教員の不祥事に関する報道がよく見られます。

本校でも職員打合せの際などに校長から注意喚起を行っていますが、注意する私も、聞いている教職員も大変やるせない気持ちになっています。

極めてごく一部の教員の卑劣な行為で、日々、子供たちに情熱と愛情を注いで接している多くの教員の信頼が失われてしまうのはとても残念なことです。

本校では、教職員も児童も「日野市子ども条例」の趣旨を踏まえ、互いの人権を守る実践を着実に積み上げてまいります。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1学期まとめの委員会活動

今日は、5・6年生による7月の委員会活動の時間がありました。

こちらは、保健委員会の子供たちが集まっているところですが、今学期の活動の振り返りを各自行っています。

記載した用紙は、小学校から高等学校までの学習活動や学校外での活動を記録し、自己評価を行う「キャリア・パスポート」のファイルに挟み込むことになります。

放送委員会では、昼の放送の「リスナーアンケート」の新しい「お題」を検討しています。

これまで、「もしも、100万円が落ちていたら」、「もう一人の自分がいたとしたら」、そして新ネタの「恋愛相談」など、数々のアイデアを出してきた子供たち。

2学期も人気コーナーを作ろうと意気込んでいます。

集会委員会では、2学期以降の集会の計画を立てています。

校内を騒然とさせる、「ドッキリ集会」はあるのか、ないのか・・・

それは当日まで分かりません。(笑)

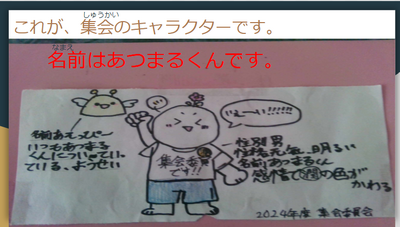

よく見ると、黒板には、集会委員会のオリジナルキャラクターの「あつまるくん」が描かれていますね。

こうして、各集合場所で話し合いなどを行っていると、順番に写真屋さんが回ってきます。

6年生の卒業アルバム用の委員会集合写真を撮影しているのです。

もう、6年生は、卒業に向けての準備が進み始めています。

もちろん、委員会活動の時間に常時活動を行っているところもあります。

栽培委員会では、花壇の雑草取りを行っていました。

今日は猛暑日。短時間でてきぱきと作業を進めます。

エコ委員会では、ベルマークの点数を数えています。

そして、本校の中核である児童会本部役員会です。(これに各委員会の委員長が加わると、特設の「中央委員会」になります。)

2学期に向けての壮大なプランを検討中です。

もちろん、極秘事項なので、ホワイトボードは撮影できません。

ホワイトボードには、「第1回ウリサク祭り」のキャラクター総選挙の開票結果も・・・

発表は後日です!【校長】

避難訓練(7月)

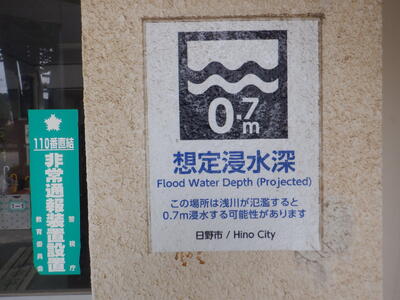

今月の避難訓練の想定は、集中豪雨が発生し洪水が予想される場合です。

校舎裏近くに浅川が流れる本校の立地は、台風やゲリラ雷雨等で急激に増水し、氾濫した場合、正しい避難の方法を理解しておかないと自らの生命に関わることになります。

洪水発生に関する全校放送が流れ、訓練開始です。

まずは、放送を静かに聞き、状況を把握します。

続いて、3階の各教室は、避難準備を始めます。

本校の周りは、浸水してしまい、外への避難ができないという想定です。

そのため、命を守る行動として、「垂直避難」をする訓練です。

2階にいる低学年の児童が、3階の高学年の教室に避難するのです。

そのために、机を下げて、低学年を迎え入れる準備をするわけです。

受け入れの準備をする4年生たち。

昨年度までは2階にいて、避難する側でしたが、今年度から3階での生活になり、受け入れ側になりました。

3階生活が3年目の6年生たち。

さすがに、あっという間に受け入れ準備を整えました。

受け入れ体制ができたところで、2階から3階に低学年が避難していきます。

廊下や階段の移動は「お・か・し・も」です。

こうして、ペアの高学年の教室に移動して身を守ります。

今年度、学級減の影響で、北校舎で生活しているのは3-3と3-4だけになります。

そこで、高学年の部屋に行くのではなく、北校舎の3階の空き教室に一緒に避難します。

人数が確認できたところで、校長の講評です。

・外は晴れてるが、今は大雨が降り、雷も鳴っているようなイメージをもってほしい。

・浅川が洪水になってしまうと、学校の周りは70cmほど水浸しになってしまう予想になっている。1年生なら、胸くらいまで水に浸かってしまうので、外に避難することはできない。

・そこで、できるだけ高いところに避難する訓練である。

・しかし、今は短時間の訓練だが、実際には、水が引くまで長い時間、我慢しなければならないことは覚えていてほしい。

・今年の夏は、全国で約8万回くらいゲリラ雷雨が発生するとの予測もある。洪水のおそれはいつもあるという気持ちで生活してほしい。

実際に洪水があった場合、危ないのは学校ではなく、夜間、家庭にいたときです。

浅川、多摩川のお近くに住み、浸水のおそれのあるご家庭は、日ごろから洪水があった際の対応について、ご家族で相談されるとよいでしょう。【校長】

復活!特色ある教育活動

私が本校に着任した4年前、引継ぎで「潤徳小では、校舎裏の『とんぼ池』での活動が特色ですよ。」という話を伺いました。(「とんぼ池」がいつできたかは、こちら)

そのとおり、私が校長として着任した当時の令和4年度には「とんぼ池」での活動が複数回行われていました、(詳しくは、こちら)

しかし、令和5年度以降、ごく一部の活動(生き物クラブの観察)を除いては「とんぼ池」の活動は行われなくなりました。

理由は2つ。

1 暑さ指数(WBGT)の夏季の数値が年々上昇(それも急激に)しており、日陰の活動でも熱中症のおそれが高まっていること

2 「とんぼ池」周辺にスズメバチが巣を作ることが頻発していること。

今日の1・2時間目は、昨日までの雷雨の影響もあり、朝から雲が多めで、WBGTの数値は基準内であり、スズメバチの目撃情報もないことから2-1と2-3が生活科で水の中の生き物探しを行いました。(2-2、2-4は昨日実施)

水着にライフジャケットという本格的装備で「とんぼ池」に入っている2年生の子供たち。

なぜ、水着なのか・・・

3・4時間目が2年生のプール割当になっているので、ちょうどよいのです。

「とんぼ池」につながっている向島用水親水路の方にも「狩り場」を求める子供たち。

「釣果」は、川エビやザリガニの赤ちゃんなど。

しかし、多くの子はなかなか生き物を確保できないでいます。

それもそのはず。

ただ、友達の後をついて歩いている子

やみくもに網を振り回している子

そんなことでは、生き物を捕まえることはできません。

そもそも、数十人の子が一斉に水の中に入ってきたら、生き物も逃げてしまうと思いますが。(苦笑)

今日は、明星大学の教育インターンシップ生たちの活動日。

貴重な釣果をインターンシップ生と確認しています。

そのころ、校内では4年生がプールに入っています。

WBGTの数値が上がらないうちは、貴重な水泳指導の時間でもあります。

3・4時間目は、4年生と入れ替わり、2年生がプールに入ります。

「とんぼ池」の水もよく洗い流します。

今日は、気温が高いため、「地獄のシャワー」ではなく、「天国のシャワー」のようです。(笑)

インターンシップ生たちもプール補助です。

教員の仕事が肉体労働であることを体感してもらいます。

2年生たちと一緒に水慣れを楽しむインターンシップ生たち。

結局、校長も一緒に楽しんでしまいました・・・【校長】

NO,児童虐待!

日野市立小学校では、子ども家庭支援センターによる、4年生を対象とした出前授業が毎年行われています。

内容は、「児童虐待」です。

今日の5時間目、本校の4年生が多目的室に集まって、子ども家庭支援センターの職員の方々からお話を伺いました。

最初は、児童虐待に関する動画を視聴します。

日野市の子ども家庭支援センターの職員が渾身の演技で作成したオリジナル動画です。

その後は、具体的な児童虐待の例について説明がありました。

児童虐待には以下の4つの種類があることを教えていただきました。

① 身体的虐待

(殴る、蹴るなどの暴力 物を投げつける 家の外に長時間締め出す 等)

② 心理的虐待

(無視する 暴言を浴びせる 子供の前で夫婦喧嘩をする 等)

③ ネグレクト(養育放棄)

(食事を与えない 衣類の洗濯をしない 体調が悪くても病院に連れていかない 等)

④ 性的虐待

(服で隠れるところを触る、触らせる 裸の写真を撮る 等)

実際に困ったことが起きたときの相談窓口も様々なものがあることを紹介していただきました。

直接の来所、電話、メール等の方法があるうえに、24時間対応の窓口もあります。

自分の心だけで抱えず、声に出すことの大切さを訴えておられました。

最後は感想や質問などを発表します。

4年生A「電話がないときはどうやって相談すればいいですか?」

最近は、「家電」がない場合もあります。

職員の方「近くのコンビニなどで電話を借りたり、公衆電話からかけることができます。」

4年生B「家から閉め出されちゃったらどうすればいいですか?」

職員の方「謝ってすぐに開けてくれたら虐待とまでは言えないと思いますが、何回もピンポンしても開けてくれなかったり、長い間ずっと外に出されていたりすると虐待になるので、周りの大人の人に相談しましょう。」

校長としてもちょっと気になるところ。

出前授業が終わって、教室に戻ろうとする4年生たちに話しかけます。

校長「言うこと聞かなくて、家の外に出されちゃったことってない?」

4年生C「出されちゃいそうになったことはあるかも・・・。」

4年生たち「あるある~!」

保護者の皆様、お気を付けください。。。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会紹介集会④

1学期間、継続的に実施してきた委員会紹介集会も今日が最終回です。

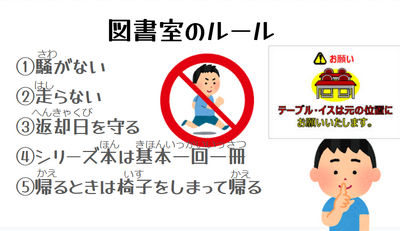

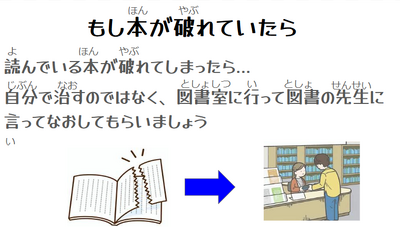

最初は図書委員会の発表です。

最近、校庭で遊べなくなっている日が増えているので、図書室の利用が活発になっています。

基本的な図書室の使い方や本が破れたときの対応など、利用時に知っておかなければならないことなどについて、丁寧に説明がありました。

1年生も図書室で本を読むことが増えてきているので、しっかりマナーなどを覚えてほしいものです。

最後は、集会委員会の発表です。

年間計画に位置付いた集会に加え、ドッキリ集会といった自主的な活動にも積極的に取り組んできた集会委員たち。

当然、その裏では、事前準備に手間がかかったことになります。

人を楽しませるには、裏方の努力が重要なわけです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大事なポイントです。

今日は、「第1回ウリサク祭り」の最終日(各委員会オリジナルキャラクター投票締め切り日)です。(詳しくは、こちら)

ちゃっかりと集会委員会のキャラクターへの投票を呼びかける一幕もありました。

他の委員会発表は過去3回で終わっているので、6年生は落ち着いた様子で仲間の発表を聞いています。

さて、「第1回ウリサク祭り」で集まった大量の投票用紙の開票作業が近付いています。

どのキャラクターに栄冠が輝くでしょうか?【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】日光の火は消えず

6年生が日光移動教室から帰ってきて、10日が経ちます。

大人になっても、小学校のときの移動教室の思い出は強く残っているものですが、6年生にとっても、一生記憶に残るような体験になったようです。

今日の午後には、6年生の保護者会が行われます。

そこでは、担任編集の日光移動教室のダイジェスト動画が流される予定です。

保護者会前にひと足早く動画を視聴する子供たち。懐かしい思い出に浸っています。

中休みの時間、日光移動教室実行委員の有志+αの子供たちが6-1に集まっていました。

実行委員会の解散式は終わっているのですが、子供たちの間から「日光のPR動画を作って、いろいろな学年に見てほしい。」との声が上がり、有志が立ち上がったというわけです。

動画の作業はビジュアルツールキットである「Canva」を使って行うとのこと。

単なる「楽しかった!」だけでなく、「何を学んできたのか」が分かる動画にしたいと意気込んでいました。

完成したら校長に見せ、公開の許可を得に来るそうです。

どうなりますか。

午後は、2年生と6年生の保護者会が開かれました。

ご出席いただきました保護者の皆様、雲行きの怪しい中、本校にお越しいただきありがとうございました。

6年生の保護者会では、音楽室から各教室にリモートで、日光移動教室の振り返りの全体説明をしたうえで学級での懇談を行いました。

保護者会の後半は、約20分の大作となった日光移動教室ダイジェスト動画をご覧いただきました。

今一度、親子で日光の話題を出していただくことにより、より、思い出が強固なものになるのではないでしょうか。【校長】

梅雨だというのに・・・

6/27に西日本では、異例の早さで梅雨明けが宣言されました。

予想では、7月上旬には東京でも梅雨明けになりそうだということです。

今日は、東京では午前中のうちに30℃を超え、6月に入って13回目の真夏日となりました。1875年の統計開始以来、6月の真夏日日数をさらに更新し、記録的な暑さとなっています。

昔であれば、「いよいよ夏が来た!」とワクワクするところなのですが・・・

校庭に置いてある暑さ指数(WBGT)を測定する計測器の値は、午前9時の段階で「33.9」となっています(校庭の気温は40.1℃、湿度は51.1%であり、計算式に当てはめた数値が33.9ということになります。)。

WBGTの数値が31以上は「危険」であり、原則として校外での活動は行わないことになっています。

朝から、校外は「危険」なわけです。

もはや、東京の夏は、「危険到来」と言っても過言ではない状況です。

2年生は1・2時間目に水泳指導が予定されていましたが、このような状況から中止です。

「天気がよいからプール日和」ということは、今では全く当てはまらなくなりました。

中止を受け、体育館での体育に切り替えた学級もあります。

2年前に体育館の空調が設置され、このような場合に重宝しています。(電気代は心配ですが・・・)

楽しそうに活動している2年生たちですが「プールに入りたかったなぁ・・・」という恨み節も聞かれます。

もちろん、2年生以外の学年も今日の水泳指導は中止です。

今日は学校薬剤師の方による水質検査がありましたが、水泳指導が中止で肩透かし。

どの学校も水泳指導の実施には頭を悩ませているとのことです。

なお、施設の老朽化等の影響で、プールサイドの塗料が児童の水着などに付着してしまうことがありましたが、先週、塗り直しの工事が行われました。

若干、リゾートプールの雰囲気がアップしましたが、まだどの学年もNEWプールを体験していません。

このような状況でも、教員は水質管理の作業を行わなければなりません。

日々の作業ですから、かなりの負担になっていますが、指導できない日が続くとさらに作業に虚しさが加わります。

中休みになると、職員から暑すぎるため校庭では遊べないとの放送が入ります。

最初のころは「遊べるか、遊べないか」とドキドキしながら聞いていた子供たちも、校庭で遊べない日が続き、ほとんど放送に反応しなくなってしまいました。

この放送を受け、放送委員の担当児童も休み時間の過ごし方について放送を入れます。

校庭で遊べないときは「雨が降っているため、校庭では遊べません。静かに教室内などで過ごしましょう。」という内容が定番でしたが、最近は暑くて遊べないということが新定番になっています。

休み時間の過ごし方も多様化してきています。

このようなときは、図書室は大賑わいです。

理科の実験の続きで盛り上がっているところもあります。

ゴムの力で模型の自動車を走らせるようです。

3年生たち「校長先生、見て~!」

次々、模型を走らせる子供たち。

ブロックで遊ぶ2年生たち。

様々な形を作っています。

Chromebookでタイピング練習などをすることも、休み時間の教室内での過ごし方として日常化しています。

1年生はというと・・・

相変わらず6年生たちと一緒に遊んでいます。

いや、6年生が1年生に遊んでもらっているのかな?(苦笑)

昼過ぎには、WBGTの数値が34.4になっています。

測定器の付近は、まるで砂漠のど真ん中にいる感じです。

WBGTの数値が「危険」の中を下校していく1年生たち。

毎日のルーティンである、「マイあさがおへの水やり」を行っていますが、まずは、自らの水分補給もしっかりしてほしいものです。

これから、少なくとも9月いっぱい、いや、10月の中旬くらいまではこのような日々が続いていきます。

気象庁は「高温に関する早期天候情報」を発表し、全国的に「10年に一度」レベルの高温になると予想しています。

本来、この時期は、しとしと降る雨、あじさい、かたつむりがイメージされるのですが、全く違う季節感になっています。

日本の夏はどうなってしまったのでしょうか。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)