文字

背景

行間

日誌

日野市の誇る絶景!

日野市観光協会のホームページによると、この11月下旬は、「ダイヤモンド富士」を見ることができる時期とのこと。

今年度着任した私にとって、初めてのチャンス。

これは見逃せません。

今の時期の日没は、16時半頃とのこと。

休憩時間を使って、ちょっと外に出てみました。

(今回の写真は、フルサイズでお届けします!)

夕暮れのふれあい橋。学校のそばにこんなに美しい橋があるのは、自慢ですね。

モノレールが渡る、浅川の光景。

こちらも素晴らしいです。

「ふれあい橋と富士山」とのテーマで撮ろうとしましたが、一眼レフでなく、タブレットで撮っている校長。

思ったようにはいきません。(ちなみに、校長は、写真はズブの素人です。)

見る角度が悪いのか、結局、「ダイヤモンド富士」にはならず、山の右裾に太陽が沈む構図に・・・。

残念ではありましたが、こんなにステキな夕暮れを見ることができるのが、我がまち日野市!

癒やしの時間になりました。

熊本からご覧の皆様、ぜひ、機会があれば、日野にお越しください!!【校長】

将来は、金メダル・・・か?

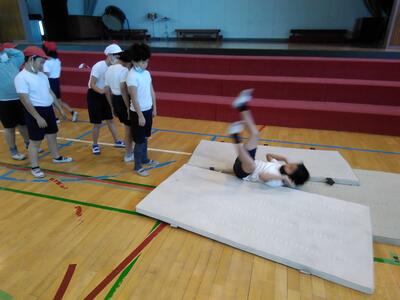

3年生が体育でマット運動に取り組んでいる様子を見ました。

少し、体が大きくなってきた3年生。

得意、不得意が分かれてくる学年です。

今日の授業は、「前転、後転マスター」になることです。

前転、後転ともに、日頃あまりしない「丸くなる」感覚をしっかり身に付ける必要があります。

「ゆりかご」などで、感覚を磨きます。

ここまでは、校長が小学校時代を過ごした昭和の体育と変わりませんが、ここからが違います。

おもむろにChromebookを取り出し、互いに動画撮影を始める子供たち。

手慣れた感じで、撮影を行っていきます。

演技が終わったら、すぐにフォームチェックです。

次の授業も、3年生の別の学級が、体育館で同じマット運動に取り組んでいました。

マットの置き方を工夫し、難しい後転を練習です。

こちらも、同様にChromebookで動画撮影。

学習カードと動画を見比べながら、どこを直していけばよいか考えています。

少し前になりますが、10月29日(土)~11月6日(日)にかけて、世界体操選手権リバプール大会が開催され、男子の橋本 大輝選手が個人総合で、女子の渡部 葉月選手が平均台で金メダルを獲得したことがニュースになりました。

「科学的トレーニング」を積む、本校の子供たち。

将来のオリンピックや世界体操選手権を制するのは、潤徳小卒業の選手・・・かもしれませんね。【校長】

2年生 図書の時間

本日は、2年生の図書がありました。

教室で「いいからいいから④」の読み聞かせをしました。

「その本知ってる〜!」「それシリーズ本だよ!」と明るい声が響きました。

その後、図書室に移動しました。

いつもだったら、本の返却と貸出をするのですが、

12月1日(木)から冬休みの本の貸出が始まるため、

図書室の準備期間として、本の返却だけの日でした。

パソコンの前に並んで、本の返却をしています。

図書室には、このように新刊本も多く取り扱っています。

冬休みの本は、1人5冊まで、新刊本は1人1冊まで借りることができます。

本はかなり重たいので、図書バックを忘れずにお子さんに持たせるようにしてください。

よろしくお願い致します。

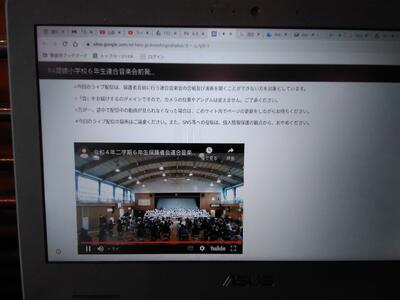

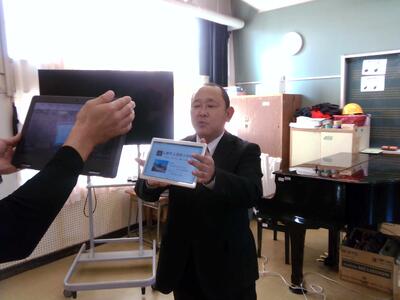

連合音楽会壮行会!

12/1の午後、日野煉瓦ホールで、第7回日野市立小学校連合音楽会が開催され、本校6年生が出演し、合唱、合奏を披露します。

当日は、日野市内の小学校の6年生同士が互いに聴き合うことになりますので、一般の方への公開はありません。

そこで、本日は、本番前の「壮行会」として、6年生が、今まで練習してきた合唱「変わらないもの」、合奏「もう少しだけ」を5年生及び保護者の方に披露しました。

まずは5年生に対して、続いて、入れ替えを行って、保護者の方に合唱、合奏を行いました。

こちらは、司会の児童が紹介を行っているところです。

司会児童「保護者の皆様、熊本の潤徳小のみなさん・・・」

と切り出します。

静かに聞いていた保護者の方々が一瞬、ざわっとします。

そうです。今日からスタートした「東西潤徳小コラボ企画」を兼ねているのです。

今日は、保護者会も続けて行われましたが、欠席される方向けに、展覧会の時にも使った「You Tube」限定公開の生配信を行いました。

この生配信を、山都・潤徳小にも送ったわけです。

実は、今朝、コラボ企画で、6年生の各教室を回って、じゃんけんなどで交流したのは、この午後の発表につなげる意図もあったのです。

もちろん、「You Tube」限定公開ですから、一方通行。

山都・潤徳小の子供たちの反応を直接見ることはできません。

(そもそも、合唱、合奏しているときに見ることはできませんけど…)

まずは、合唱「変わらないもの」から。私が音楽室で練習する様子を見ていたときは、当然ながら学級ごとでしたので、学年全員が歌うと迫力が違います。

続いて、合奏「もう少しだけ」です。

こちらも、リズムやテンポを合わせて、見事に演奏することができました。

保護者の方も食い入るように見つめていらっしゃいました。(カメラのファインダー越しの方も多かったようですが…)

演奏終了直後、私のスマホが反応しました。

見てみると、山都・潤徳小の池部校長先生からLINEが送られてきています。

山都・潤徳小では、5・6年生が一緒に生配信を真剣に見ていたとのことで、終わった後は、自然に拍手が起こったそうです。うれしいですね。(詳しくは、こちら <山都・潤徳小HP>)

写真も送っていただいたので、退場していく6年生に、スマホ越しに写真を見せたところ、多くの子がにこにこしていました。

保護者の皆様の前に、合唱、合奏を聴いていた本校の5年生は教室に戻って、異口同音に「すごかった」と話していたとのこと。来年の目標ができました。

こうして、今回も下級生に「格の違い」を見せつけて本番に臨む6年生。死角なしです。【校長】

5年生 総合 米作り~水車プロジェクト~

5年生の米作りもいよいよ大詰め。

向島用水にある水車を活用したもみすりや精米の見学、および体験をさせていただきました。

①水車の観察

②もみすり、米粉挽き体験

③ふるいかけ、精米体験

④水車の模型、発電模型の観察

の4つのブースに分かれて、短時間に様々な体験をでき、子供たちは楽しそうでした。

学校に戻る時間が来た時には「えー、もっとやっていたい。」と残念そうにしていました。

本日の水車プロジェクトで、米作りに関わる作業は一段落ということになります。

当初の予定では12月に餅つきを、と考えていたのですが、感染拡大の状況を鑑み、残念ながら中止となりました。

2学期中に子供たちがもち米を持ち帰ることになると思います。

各ご家庭でおいしく召し上がっていただけたらと思います。

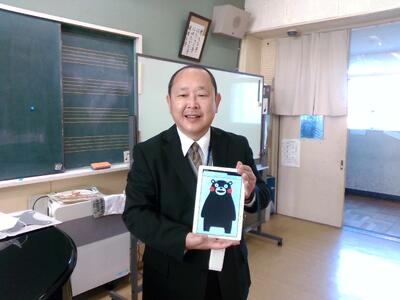

日野市立潤徳小学校×山都町立潤徳小学校 初コラボレーション!

先日からお伝えしている「東西潤徳小学校コラボ企画」、今日から始動です!

朝、両校をオンラインでつなぎました。

今朝は、校長の私から、熊本県 山都町立潤徳小学校の子供たちや先生方に生メッセージを送る企画です。

山都・潤徳小は、5・6年生の教室に全校児童が集まって、視聴するようです。

企画開始前、山都・潤徳小の池部校長先生が子供たちに話をしているのが画面越しに聞こえてきます。

池部校長先生「東京の潤徳小学校の校長先生の名前、覚えてる?」

山都・潤徳小児童「さいとう いくお校長先生!」

すごい・・・まさか、フルネームで覚えてくれているとは・・・。

ちょっと感激しながら、交流スタートです!

まずは、私の自己紹介。

第1印象は大事。笑顔を意識しながら、山都・潤徳小の子供たちに話しかけます。

続いて、副校長先生も自己紹介です。山都・潤徳小では教頭先生の立場ですね。

続いて、「Google Earth」を使って、両校の場所などを説明しました。

山都・潤徳小の子供たちも「あ、うちの学校だ〜!」と声を上げています。

せっかくなので、学校探検です。

今朝は、まずは、本校を代表する6年生の児童との交流です。

撮影場所は1階の図工室だったのですが、3階まで「生移動」し、6-1の教室へ。

6-1の児童も「おはようございま〜す!」と手を振り、大歓迎。

児童の代表から「と〜っても優しい担任の先生で〜す。」との紹介を受け、満を持して、担任が画面に登場。

担任の自己紹介の後、6-1児童と山都・潤徳小全員が、担任とジャンケン勝負です。

画面越しに、山都・潤徳小の子供たちの笑い声が聞こえてきます。

続いて、隣の6-2の教室に移動。6-1と同様の方法で交流です。

6-2の担任は「昨日のサッカーの試合、見ましたか〜?」と話しかけます。

何と、画面越しに、ユニフォームを振る姿が!

日本代表のドイツ戦勝利は、両校の絆を深めることにもつながりました。(笑)

そして、6-3に移動。

6-3は、担任の自己紹介の後は、代表児童とのじゃんけんです。

子供同士のじゃんけんも盛り上がります。

最後は6-4。

さすがに4回目ということで、山都・潤徳小の子供たちの方が慣れてきていて、画面の向こうからいきなり「最初はグー!」と言われて、ちょっと焦る担任です。

「最初はグー!」は全国共通だということも、今回、分かりました。(笑)

終了後、山都・潤徳小の池部校長先生に伺ったところ、子供たちも先生方も、今後の交流をとても楽しみにしているとのことでした。

また、本校の6年生が4学級もあることに驚いていたそうです。

山都・潤徳小の6年生は9名。確かにびっくりでしょうね。

私も、初めて、山都・潤徳小の子供たちと話をしましたが、聞く態度も素晴らしく、本当にかわいらしい!

一瞬で、大好きになってしまいました♡

交流第1回目は、大成功!といったところです。【校長】

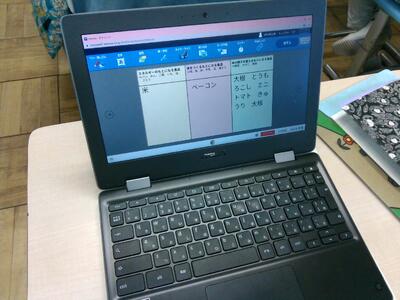

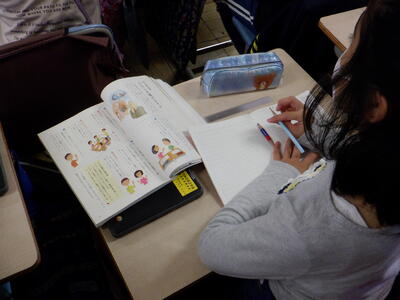

6年生家庭科「1食分の献立を立てよう」

5年生から家庭科が始まり、ご飯やみそ汁、野菜炒めを作ってきました。

環境に配慮しながらの調理や、栄養バランスのことも学んできました。

それらを学んできた6年生の集大成とも言える学習「1食分の献立を立てよう」に挑戦しています。

ミライシードのオクリンクを活用し、献立の構成「主食・主菜・副菜・汁物」を考えながら、献立を立てます。

教科書や料理動画サイト「クラシル」を活用しています。

材料や調理方法が動画で紹介されているので、子どもたちは「何にしようかな〜」とつぶやきながら、楽しそうに献立を立てていました。

友達と相談しながら考えている様子も見られました。

今回授業で立てた献立を、家庭科の冬休みの宿題として、お家で作ってもらおうと考えています。

「なるべく自分たちでやろうね」と子どもたちに言っていますが、

保護者の方々のお力が必要になってくると思います。

お力添えの程、何卒よろしくお願い致します。

祭りの後・・・

展覧会という大きな行事が終わりました。

多くの方に会場にお越しいただき、「癒やされました!」などのお言葉をたくさんいただきました。

しかし、その余韻に浸る間もなく片付けです。

そのままにしておくと、体育の授業で使えませんし、開放団体の方に貸出もできません。

子供たちの作った全校作品「みんなの旗」を片付ける担任たち。

背中に物悲しさが漂います。

2年生の「ゆめのケーキ屋さん」が展示されていた卓球台。

あまりにもおいしそうなケーキがいっぱいだったので、展覧会が終わったら、2年生にナイショで食べようと思っていたのに・・・。

いつの間にか、きれいに片付いていました。

5年生の力も借りて、体育館を元の状態に戻します。

5年生も、最高学年になる準備を着々と進めています。頼もしいですね。

というわけで、1学期から準備を進めてきた展覧会も、片付けはわずか半日で完了です。

祭りというのはそういうものかもしれませんが、もうちょっと見ていたかったなぁという気もします。

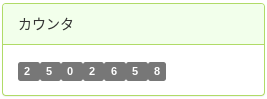

さて、本校のホームページには、閲覧数を示す「カウンタ」が付いています。

何と、本日、本校のホームページの閲覧数が250万回を突破しました!(拍手)

本校の「学校日誌」は、2015年の3学期から始まったようです。

それから、約8年弱でこの数字にたどり着きました。

実は、私がこの4月に着任してから、閲覧数が60万回ほど伸びました。

この数字、それまでの年間閲覧数の平均が25万回程度だったと考えられることから、7か月あまりで倍以上に伸びていることになります。

今年度の1位の閲覧数の日は6月16日で、何と1日で8005回。

この日は、日光移動教室の初日。

特に6年生の保護者等の皆様が「日光移動教室ライブ中継」に関心を寄せてくださったのでしょう。

コロナ禍で、学校においでいただける機会が少なくなっている中、できるだけ、日頃の様子をお伝えしたいと考え、ホームページの充実を図っております。

これからも、「日野&山都潤徳小学校」のホームページをご愛顧いただければ幸いです。【校長】

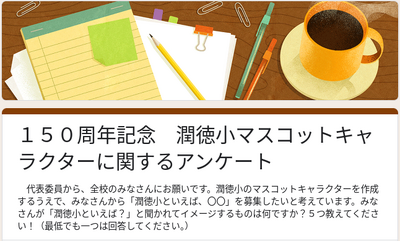

150th anniversary special project 第2弾、始動!!

150th anniversary special project はオリジナルマスコットキャラクターだけではありません。

第2弾は、保護者等の皆様にC4th Home&Schoolにて先週からお伝えしているとおり、「東西『潤徳小学校』コラボレーション企画」です。

日本で2校ある、「潤徳小学校」。

東にある「東京都日野市立潤徳小学校」と西にある「熊本県山都(やまと)町立潤徳小学校」が今後、機会を設けて、共に教育活動を行っていこうという壮大な企画です。

コロナ禍でオンラインが定着したこと、日本全国の児童が学習者用端末を1台ずつ持つ時代になったからこそ、約840km離れた学校同士でもつながることができると考え、山都町立潤徳小学校の池部 聖吾智(いけべ みわとも)校長先生と相談し、本企画の実現にこぎつけました。(詳しい経緯等については、今後発行予定の「学校だより12月号」でお伝えするつもりです。)

今朝は、代表委員のマスコットキャラクターのアイデア募集の全校集会に続いて、校長からの話として、本企画について説明をしました。

150周年のオリジナルマスコットキャラクターの重要性を伝えつつ、子供たちに、次のように問いかけます。

校長「この、マスコットキャラクター、知ってる?」

全校集会の配信は、音楽室で行っていたのですが、遠くの学級から「くまモ〜ン!」と答えている声が聞こえます。

さすが、全国区のキャラクター。人気抜群です。

本校のマスコットキャラクターも「くまモン」に負けないくらいになるとよいのですが。

その後、「くまモン」が熊本県のキャラクターであることに触れ、熊本県にある、もう1校の「潤徳小学校」と仲良くなることを話しました。

その際、山都町立潤徳小学校のホームページを紹介しながら、山あいにある児童数26名の学校であり、本校とずいぶん違う環境にあることを説明しました。

今日を皮切りに、両校の具体的な交流について、池部校長先生と相談しながら、具現化を図りたいと考えています。

池部校長先生は、教育への情熱があり、ユニークで、とてもステキな校長先生です。

こうして、オンライン等でもよく連絡を取り合うようになるうちに、完全に仲良し状態になっています。

両校を二人の校長が兼務するくらいの気持ちで取り組んでいきます。

今後の展開にご期待ください!

山都町立潤徳小学校のホームページでも、「東西『潤徳小学校』コラボレーション企画」が取り上げられはじめています。(詳しくは、こちら)

私のことも、よく紹介されているので・・・ひょっとしたら、熊本県で密かなブームになっているかも!(笑)【校長】

150th anniversary special project 第1弾、始動!!

運動会、展覧会が終わり、学校にも平穏な日々が戻って・・・くることはありません!

満を持して、special project が始動です。

来年度、いよいよ150周年を迎える本校。

歴史的な1年にすべく、今から取り組みます。

第1弾は、「日野市立潤徳小学校オリジナルマスコットキャラクター」の制作です。

来年度、様々企画されるであろう150周年記念イベントをはじめ、日常的にマスコットキャラクターを使用し、烏骨鶏の「大福」ちゃんとともに、本校のアイドルとして活躍してほしいと考えています。

今朝は、代表委員会の児童が、このマスコットキャラクターのアイデア募集の全校集会をオンラインで行いました。

150周年を飾るにふさわしい、「本校といえばコレ!」と分かるようなキャラクター、どうなりますか・・・。

本校のシンボルと言えば、けやきの木か、歴史ある校舎か、ほほえみの丘か、とんぼ池か・・・。

代表委員がサンプルを示しますが、それ以外にもいろいろ考えられそうです。

今後、「Google Forms」を使って、マスコットキャラクターに関するアンケートをとっていきます。

いったい、本校の子供たちは、「潤徳小といえば?」と聞かれて、何と答えるか、また、どんなマスコットキャラクターになるか、興味津々です。【校長】

展覧会の裏側

昨日、本日と、学校公開・展覧会に多数の方においでいただき、感謝申し上げます。

両日とも、よい天候に恵まれ、参観しやすい状況となり、とてもよかったと思います。

授業や、作品は、ご覧いただいたとおりなのですが、この記事では、ちょっと裏側をご紹介します。

こちらは、1週間以上前の11/10に、6年生と教職員とで会場準備をしているところです。

展覧会の会場を華やかに飾るのは相当時間がかかります。

片付けるのはあっという間ですが・・・。

ここでも、6年生が下級生の気付かないところで「縁の下の力持ち」の役割をこなしてくれています。えらい!!

さらに、今回は、展覧会会場の混雑状況を確認していただくことを目的とした、「オンライン展覧会」のライブ中継に挑戦してみました。

ライブ中継は、運動会に続いて2回目。

Chromebookを体育館後方にセットし、定点からの映像を配信しました。

実は、今回のライブ中継、かなり進化しているのです。

運動会の際は「Google Meet」を使ったライブ中継を行いました。

しかし、保護者等の皆様から「申請」をいただくと、こちらで「承認」する必要があったため、場合によっては、お待たせしてしまうこともありました。

今回は「You Tube」の限定公開によりライブ中継を行いました。

回線が切れた場合の対応が難しいデメリットはあるのですが、「承認」不要なので、今回、新しく試してみました。

各日、2時間弱、公開しましたが、回線が切れることはなく、円滑に会場の状況をお伝えすることができました。

また、今回は、ちょっとカッコよい、タイトル画面もつけてみました。

第8波到来の中、今後もオンライン公開には、適宜挑戦し、改善を図っていきたいと考えています。

それにしても・・・展覧会は、ホームページには不向きな行事です。

1学期から、子供たちが作品を制作している様子を公開しようか・・・という誘惑に何回も駆られたのですが、公開してしまうと、作品が何か分かってしまいます。

また、当日の各学年の様子を公開しようとしても、名札がついているため、今度は、個人情報の壁があります。

そのため、公開したくても控えることが多く、モヤモヤ続きだったわけですが、当日、保護者等の皆様が作品をご覧になっているところの笑顔を拝見すると、やはり、芸術は、その場で、本物を見るのが一番よいのだということを改めて感じました。

お子様の頑張りについて、たくさん褒めていただき、「笑顔招福」の週末を!【校長】

子供ガイド大活躍!

本日は、学校公開と展覧会保護者鑑賞日の2日目となっています。

午前中に活躍したのは、6年生の「子供ガイド」です。

子供ガイドは、オリジナルの腕章を付けて活動を行いました。

「今よろしいでしょうか。」と、ご来場された皆様にお声がけする子供ガイドたち。

一言、声をかけることは勇気がいったに違いありません。

作品解説だけでなく、質問にも丁寧に応対しました。

会場から出られる際、ご来場された方から「子供ガイドの取組がとても素晴らしく感じました。どなたのご発想なのですか。」とうれしいお話をいただきました。保護者の皆様からのこのような感想や質問は、教職員の励みになります。

また、子供ガイド役を務めた6年生にも、ありがたいお言葉をたくさんかけていただきました。

子供ガイドを務めるまで、腕章の作成や原稿作成、スピーチ練習など多くの準備を積み重ねてきた6年生。

「ありがとう!」「よくわかりました!」などの一言が、子供たちの達成感につながったことと思います。

子供たちも「楽しかった!」「やってよかった!」と、よい笑顔をしていました。

子供ガイドにお付き合いいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

午後は、各家庭1名ずつという制限をなくしてご鑑賞をいただくことができます。

オンライン配信で、会場の混み具合を確認することができますので、ぜひご活用ください。

皆様のご来場をお待ちしています。

学校運営連絡協議会

本日(11月18日)、本校の学校評議員の皆様にお集まりいただき、学校運営連絡協議会を開催いたしました。

今年度の本校の取組について、校長が学校評議員の皆様に説明をいたしました。

学校評議員の皆様には、本校の学校運営に関わる貴重な意見を頂戴いたしました。

お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

学校公開・展覧会保護者鑑賞日

本日と明日の2日間は、「学校公開」とあわせて「展覧会保護者鑑賞日」となっています。

正門からお入りいただくと、地域の方から寄贈された美しい花をご覧いただくことができます。

いただいた花は、栽培委員会の児童が、休み時間に丁寧に植えました。

恐れ入りますが、自転車でお越しの際は、東門におまわりいただき、校舎北側の駐輪スペース を ご利用ください。

展覧会会場は、体育館となっています。

体育館入口の 「受付」で、 名簿に 〇を 記入して ください。

ご来校いただく際には、上履きと 外履きを入れる袋をご持参ください。

取り違いや紛失を防ぐために、外履きは袋に入れて 各自 お持ちください 。

また、児童の安全を守るために、「名札着用」のご協力をお願いいたします。

午前中は、各家庭1名の授業参観及び展覧会鑑賞となります。

しかし、午後は、各家庭1名ずつという制限をなくして展覧会の鑑賞ができるようになっています。

運動会と同様に、会場の様子をオンラインで配信をさせていただき、会場内の混み具合をご確認いただけるようにいたします。オンライン配信についてのご連絡は、本日8時45分にC4th Home&Schoolで配信いたしましたので、ご確認いただけると幸いです。

皆様のご来校を心よりお待ちしています。

展覧会が始まりました

本日から3日間、本校の体育館を会場として「みつけよう 自分の色とかたち」をテーマに展覧会を開催いたします。

初日は、「児童鑑賞日」です。

鑑賞をしている2年生の様子となります。

鑑賞中、2年生の児童が手にしているのは、メモ帳と鉛筆ではなく、クロームブックでした。

心を動かされた、お気に入りの作品を撮影しています。

今後、撮影した写真を教室のモニターに映し出し、「自分のお気に入りの作品」について学級の友達にスピーチをする予定のようです。どの児童も真剣に作品を鑑賞していました。

こちらは6年生。「子供ガイド」のリハーサルを実施しています。

子供ガイドは、6年生の児童が、ご来場された皆様に会場内の作品を解説する取組です。

子供ガイドは、19日(土)の1~4校時の授業時間に行う予定となっています。

その時間帯に会場にお越しいただいた皆様に、子供ガイドがお声がけいたしますので、作品解説にお付き合いいただくとともに、感想を伝えたり質問をしていただければと思います。

展覧会の開催期間にあわせて、校舎内でも作品の掲示を行っています。

これは、イラストクラブに所属している児童の作品です。

休み時間を活用して、作品を鑑賞している児童がいました。

いよいよ、明日18日(金)、19日(土)の2日間は、学校公開とともに「保護者鑑賞日」となります。

2年生のある子供は、「ここ(展覧会会場)にずっと住んでいたいぐらい、素敵!」と満面の笑みで感想を伝えてくれました。

保護者の皆様のご参観を心よりお待ちいたします。

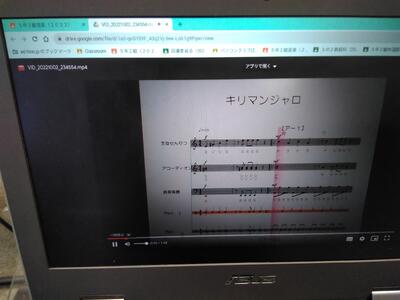

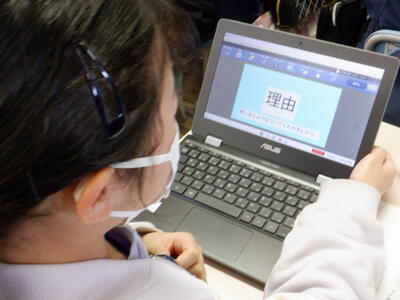

音楽 with Chromebook

5年生が「キリマンジャロ」の合奏に取り組んでいます。

多くの種類の楽器を使う合奏。

指導する教員は一人ですから、指導は大変です。

パートごとに練習をするのですが、様々な楽器の音が響く中で、自分たちのパートに関係する音だけを聴き分けて、一つに合わせていくことはとても難しいことです。

打楽器のパートを担当している子供たちのところに行ってみると、Chromebookにつないだテレビの画面を見ながら演奏していました。

よく見てみると、楽譜に合わせて、赤い線が動いています。

これを見ることによって、リズムやテンポを合わせることができるわけです。

例えて言うならば、カラオケのガイドメロディーで赤い線が動いていくイメージです。(他にいい表現が思いつかず・・・すみません。)

これにより、別のパートを練習している児童とも、リズムやテンポを合わせることができます。

授業の仕上げは、全体で合わせます。

Chromebookを使ったパート別練習の効果もあり、よく揃って演奏できています。

最後の振り返りもChromebookで。

成果と課題をまとめ、記録に残すことで、次回の練習につなげていきます。【校長】

花いっぱい、潤徳小学校

昨日、とてもうれしいことがありました。

本校の近隣にお住まいの土方様から、秋の花として、パンジーとビオラを寄贈していただいたのです。

土方様は、これまでも春と秋に季節の花を届けてくださっています。

本当にありがとうございます。

本日、栽培委員会の児童が、プール横の花壇に移植しました。

「花より団子」派の校長でも、学校が花で彩られていると、とても癒された気持ちになります。

今週末は、学校公開・展覧会が予定されています。

学校にお越しの際は、ぜひ、花壇にも目を向けていただければ幸いです。【校長】

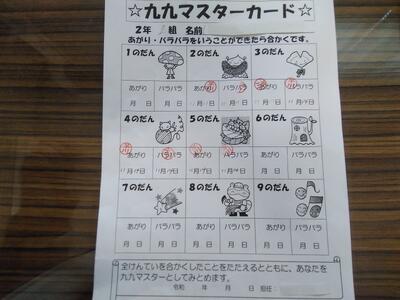

早くも、小学校生活の正念場!

校長と、とても仲良しの2年生たち。

教室の様子を見に行くと、いつも元気に挨拶をしてくれますし、「今、○○しているの。」などといろいろなことを教えてくれます。

しかし、ここしばらくは、ちょっと様子が違います。

国語の授業で、真剣に漢字の練習をしているところなのですが…。

校長「漢字、一生懸命頑張っているんだねぇ。」

2年生A「漢字テストがあるし…。」

校長「ところで、『三六』?」

2年生たち「18!」

こちらは、生活科で二十日大根の世話をしているところですが…。

校長「二十日大根っていうくらいだから、育つの早いんだよねぇ。」

2年生B「校長先生、見て!根が生えてきたの。」

校長「お、すごいねぇ。・・・ところで、『四七』?」

2年生たち「28!」

2年生C「24…」

校長「違~う!言い直し!」

算数の授業であろうがなかろうが、子供たちに「九九攻撃」を仕掛ける校長。

最近の日常の光景になっています。

小学校の算数の基本は、たし算、ひき算、かけ算九九です。わり算は九九ができていれば何とかなります。

くり上がり、くり下がりのたし算、ひき算は、どうしようもないときは、指を使って答えを出すことができます。

しかし、かけ算九九はそういうわけにいきません。

暗記することが大前提なのです。

九九は81個。

しかし、1の段は、事実上、暗記の必要はありませんし、「二一」、「三一」など、かける数が1の場合も簡単に答えが出ます。

さらに、かけ算は、かける数とかけられる数を逆にしても答えが同じです。

「三四」を忘れたとしても、「四三 12」を覚えていれば、答えが出るわけです。

ですから、実質は30個程度覚えればよいのですが、なかなか定着しません。

高学年の児童でも、言い間違えるのを見かけることがあります。

かけ算九九は3年生以上の算数で必須のもの。

反射的に唱えられるように習熟しなければなりません。

現在、2年生は、かけ算の前半を終えたところ。

今後、難しい6~9の段にも挑戦していきます。

2年生の保護者の皆様、ここが早くも小学校生活の正念場です。

昔からよく「獅子は、我が子を九九の谷に突き落とす」と言われます。(え、ちょっと違う?)

また「かわいい子には、九九をさせよ。」とも言われます。(これも、ちょっと違う?)

一緒に買い物に行ったとき、お風呂に入ったとき、寝る前など、しつこく九九チェックをしてみてください。

もちろん、上手に唱えられたときは、誉めてあげるのをお忘れなく。

展覧会直前で、作品の最終仕上げをしている子供たちにも、問答無用で九九攻撃をする校長。

校長「五七?」

2年生たち「35!」

2年生D「忘れても大丈夫。九九の紙が掲示されてるから。」

カンニングは、ダメ!!【校長】

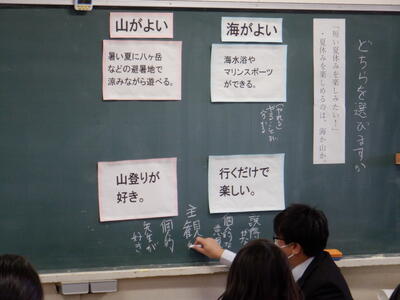

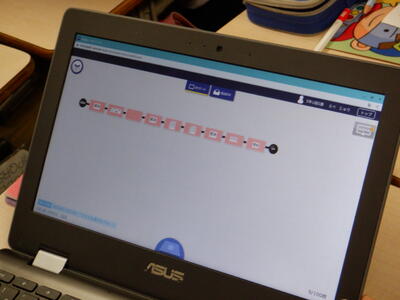

説得力のある意見を伝えよう!【5年生研究授業】

潤徳小学校では、「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~をテーマに授業改善を進めています。11月14日に5年生の国語科の授業を行いました。単元名は、「どちらを選びますか」です。

本単元は、2つの立場を明確にして、説得力のある主張を述べる力を高めることをねらいとしています。情報化が進むとともに、多様な人々と共生していくことが求められる今、自分の立場を明確にしながら意見を述べる力の必要性はますます増すばかりです。次代を担う子供たちに必須の力を育む単元ともいえます。

音声・動画などのメディアを活用し、子供たちの思考を促すとともに、見通しをもたせる

始めに、「短い夏休みを楽しむなら、海か山か」を担任が相談しているという設定のもと、2つの立場から意見を出し合う様子を音声で聞きました。話し合いの中で、4つの意見が出たことを確認し、「説得力のある意見はどれか」「なぜ説得力があるのか」を考えました。

子供たちからは、「自分の感想は説得力がない」「個人的で、先生が好きなのか分からない」「できることが具体的に書いてあるのは説得力がある。」「海ならではの意見を出すと、説得力がある。」などの理由が挙げられました。実際の話し合いの音声を聞くことで、子供たちが思考している様子が伺えました。

次に、話し合いの様子を動画で視聴しました。動画では、意見に納得できた時にカードを上げている様子や、納得できない時に質問をしたり、答えたりする様子を観ました。

こうして、話し合いのモデルを動画で確認することで、どの児童もゴールを意識して学習に臨むことができます。また、カードを上げる様子を観ることで、説得力のある意見とはどういうことかもう一度確認することができました。

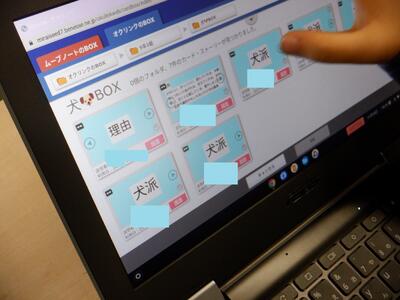

オクリンクで考えをまとめ、共有することで、学びを深める

話し合いの仕方が分かったところで、本時の課題です。「家でペットを飼いたい。休日にペットと過ごすなら、犬か猫か。」という校長先生の相談に、犬派と猫派に分かれ、お勧めする理由をノートに書きました。

その後、オクリンクに考えを入力しました。

同じグループの人たちとカードを送り合い、説得力のある意見を相手に伝えられるようにするにはどうすればよいか、カードを連結したり並べ替えたりしながら考えを深めることができました。

オクリンクでは、自分が作ったカードを「カードBOX」に保管することができます。他のグループがBOXに保存したカードを見合う中で、どのような考えを出していたのか、またその中で説得力のある意見はどれか、いろいろな考えを知ることができました。

↑カードBOXの中身

最後に、振り返りをしました。始めにもった意見はノートに書き留めておいてあるため、オクリンクに書いたカードを比較しながら、考えの変容を捉えました。多くの児童が、より説得力のある意見に自分の考えをブラッシュアップすることができていました。

子供たちに今後身に付けさせたい力

本日は教育委員会の学校課訪問のため、教育長はじめ、市教委の皆様に授業の様子を見ていただきました。子供たちが日常的にchromebookを活用できていることを評価していただきました。

改善点として、「異なる立場から意見を伝える」という点について、より深い見取り方が必要だということをご指導いただきました。本単元では、「説得力のある意見を伝える」ということを重視しましたが、自分の意見を伝えることは、子供たちが得意とする分野であり、授業でもたびたび鍛えられる部分です。しかし、相手の意見を聞いて「納得できない」と対話を終わらせてよいのでしょうか。よりよい意見を引き出すための質問力を鍛える、という部分も忘れずに育てていきたいと思いました。そのためにも、「どういった視点で子供たちに話し合ってもらうのか」という学び合いをする際の視点をもたせることが大切だということが分かりました。

chromebookで考えを書いたり、共有したりすることを全校で取り組めるようになり、日常化してきた今、どのようにして意見をまとめ学びを促進していくのか、本校の研究も深まってきたことを感じました。今後もよりよい授業を通して児童の学びを支援していきます。

【研究推進委員会】

学校課訪問

今日は、堀川教育長をはじめ、日野市教育委員会教育部学校課等の職員の皆様においでいただき、本校の様子をご覧いただく学校課訪問の日でした。

まず、校長から、本校の教育活動の状況について説明いたしました。

その後、3・4校時の授業の様子をご覧いただきました。

本校は、Chromebookの授業での活用に力を入れています。

各学級や専科の授業で、文房具として、日常的に子供たちが端末を使いこなしている様子を、直接ご覧いただくことができました。

授業をご覧いただいた後は、給食もおとりいただきました。

何と言っても、今日のメニューは、「せかいいちのスープ」!(詳しくは、こちら)

ご満足いただけたかと思います。

また、昼休みの間には、作品展示途中の展覧会会場もご覧いただきました。

5校時は、5年生の国語の研究授業をご覧いただきました。

授業終了後は、協議会を行い、堀川教育長からご挨拶いただくとともに、教育部参事、統括指導主事、指導主事の皆様から貴重な指導・助言をいただくことができました。(研究授業、協議会の様子はこちら)

本校の取組についても、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。

客観的に外部の方から評価をいただくことは、教職員のやる気につながるものです。

評価いただいた点、ご指摘いただいた点を今後の学校運営の改善につなげていきたいと考えています。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)