文字

背景

行間

日誌

日野市市制60周年 開校150周年記念運動会係打合せ①

10月になり、今年度も後半を迎えました。

年度後半は、大きな行事が目白押し。

まずは、10/28(土)に「日野市市制60周年 開校150周年記念運動会」が開催されます。

今日から、校庭や体育館での学年練習も本格的に始まり、運動会ムードが一気に盛り上がりつつあります。

6時間目には6年生による運動会の係打合せが行われました。(「応援」の係には団員の5年生も参加しました。)

全部で11の係がありますが、今回はその一部の活動の様子をお知らせします。

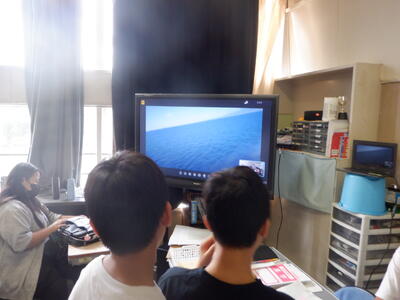

「放送」です。

ここでは、過去のリレーのビデオを見ながらアドリブ放送の練習をしています。

今回の運動会では、選抜リレーが復活します。

機転を利かせたアナウンスで、記念運動会を盛り上げます。

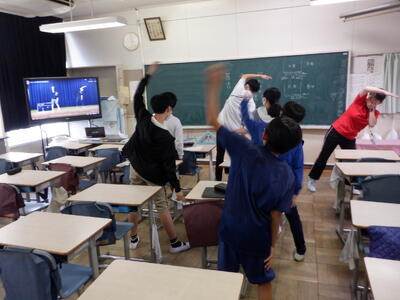

「準備運動 整理運動」です。

ラジオ体操の練習をしています。

全校の前でお手本を示すわけですから、細かい動きにも気を付けます。

特に、左右の動きが違うと影響が大きくなってしまいます。

担当教員から「もう1回、やり直し!」との厳しい声がかかります。

「装飾・会場」です。

プール前に掲示する、運動会のスローガンなどの横断幕を作成しています。

今年のスローガンは「New Genera Tion~なかよく がんばり たのしもう~」です。(頭文字でNGT)

まさに150周年で新世代を切り拓く運動会を目指します。

「救護」です。

暑さ対策を含め、開催時期を約1か月遅らせた今年度の運動会ですが、10月も高温の状況が続く予想になっています。

子供たちや観客の皆様に熱中症予防や水分補給を呼びかけるための、首から下げるプラカードを作成しています。

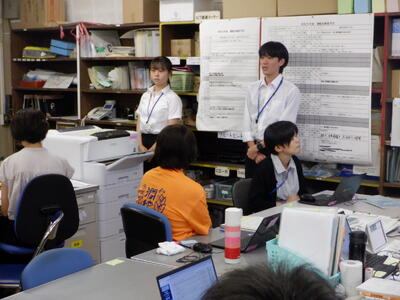

「表示・大プログラム」です。

ご来賓や観客の皆様にも進行状況が分かるよう、校舎の窓に大プログラムを掲示するので、作成を始めています。

保護者の方には、本日、C4th Home&Schoolにてプログラムのデータをお送りしましたが、今回は150周年にちなむ演技名をつけている学年等が多いので、演技名が長い!

そのため、係の児童は、どうすれば分かるように掲示できるか相談しながら作成しています。

今日は1回目の係活動ということで、仕事内容の確認や分担決めなどを行う係が多かったようですが、次回、10/23の係打合せでは、リハーサルを含めた具体的な確認を行っていく予定です。

高学年の「縁の下」の力が試されます。【校長】

教育実習最終日

一昨日、昨日と研究授業を行った2名の教育実習生。今日は、実習の最終日です。

全校朝会であいさつした後は、これまでどおり、担任と一緒に指導にあたります。

3年3組では、実習生が他の場所に行っている間にお別れ会の準備を進めています。

休み時間には、一緒に大繩で遊びます。

3時間目、3年3組では、お別れ会開始です。

伝言ゲームをして遊んでいます。

お別れ会の最後には、子供たちからの手紙がプレゼントされました。

「最後の晩餐」ならぬ、最後の給食です。

5時間目、昨日の研究授業の続きを行う実習生です。「最後の授業」ですね。

一方、1年3組では、もう一人の実習生に対するお別れ会が開かれていました。

教室内ですが、「だるまさんが転んだ」で遊んでいます。

実習生から子供たちに一人一人に手作りのメダルの「逆プレゼント」がありました。

ニコニコ顔で受け取る子供たちと一緒に記念撮影です。

実習の最後は、本校の教職員にあいさつです。

実習初日にあいさつしたときに比べ、しっかりとしたあいさつができるようになっています。

人前に出て話すことに慣れてきたのでしょう。

実習の成果を感じます。

別れ際には、担任と運動会参観の話をしていました。

これからも折に触れて、本校に顔を出してほしいと思います。

これからの教育の担い手として、頑張ってほしいものです。【校長】

調理実習

本日、6年生の調理実習があり、野菜いためを作りました。

子供たちは、役割分担を決めたり、動画を見て作り方を学習したりと準備を重ねてきました。

Chromebookで、野菜の切り方を確認しながら、慎重に野菜を切っている姿が見られました。

炒める際には、火傷をしないように気を付けながら炒めていました。

班の全員で協力して作った野菜いため。意欲的に取り組む子どもたちの輝く笑顔を見られました。

試食の際には、「おいしい。」という声が、多くの班から聞こえてきました。

ビニール手袋を着用して調理をすることや、包丁を持って歩くときは布巾に包んで移動する等様々な安全管理を行い、無事終了できたことを嬉しく思います。

6年生の調理実習は本日で終了となりますが、引き続き安全管理を徹底しながら家庭科の授業を実施していきます。

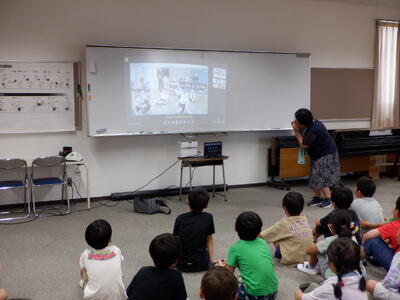

東西潤徳小学校コラボレーション~長崎修学旅行編~

今日、明日と長崎修学旅行に出かけている山都町立潤徳小学校の6年生たち。(詳しくは、こちら)

予定どおり、本校と現地を結んで生中継が行われました。

(正確には、本校と、現地と、山都・潤徳小をつないだ三元生中継です。)

本校の6年生は、専科の授業が複雑に入り組んでおり、学年全体で一斉に視聴することが難しかったので、学級ごとに交流です。

最初は、2時間目に6年2組が交流しました。

習字道具の片付けをしながら画面に見入る子供たち。

送られた映像にはいきなり、フェリーの内部が映し出されました。

熊本港から島原港までフェリーで移動しているところの中継なのです。

予想を超えた豪華な内装に驚く6年生たち。

ふと見ると、山都・潤徳小の6年生の女子たちが何やら踊っています。

日野潤徳6年生A「あ!あれ、『ひき肉』じゃん?」

ノリのよい本校の6年男子たちが一緒に踊りだすと、山都・潤徳小の女子も反応しています。

何のことかちんぷんかんぷんだったので、交流後に6年生たちに聞いてみると、最近流行している中学生ユーチューバーのあいさつなのだとか・・・

校長には全く分からない部分で交流が行われています。

画面が切り替わり、デッキから有明海を進む様子が映されます。

有明海について、池部校長先生の解説も加わります。

日野潤徳6年生B「中禅寺湖の遊覧船の方がよかった・・・かな。」

プライドがあるようです。

現地は快晴のようで、遠くに阿蘇山らしき山景も見えます。

まさに絶景。絶好の修学旅行日和です。

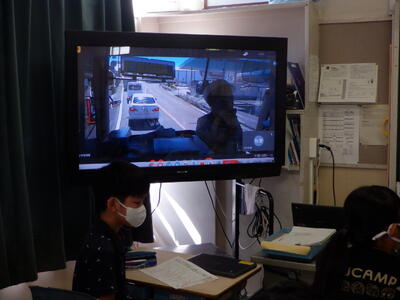

3時間目は6年3組の交流タイムです。

バスの車窓の風景が映し出されます。

長崎県に入ったようです。

バスガイドさんが説明している様子が映ります。

日光のことを思い出す子もいたようです。

小規模校である山都・潤徳小の6年生の在籍数は6名。

そのため、同じ町内の山都町立中島小学校(全校児童数33名)と一緒の合同修学旅行になります。

日野潤徳6年生C「一緒にバスにいて気まずくならないのかな・・・。」

そうならないよう、リモートなどを使って、両校で事前打合せをしているのですね。

4時間目になり、6年1組の交流タイムになるとバスが高速道路を走っているのが見えます。

車中から手を振ってくれる山都・潤徳小の子供たちです。

バスは、長崎市中を走ります。

日野潤徳6年生D「あ、ローソンあるよ!」

日野潤徳6年生E「『50m先、軌道工事中』って看板あるよ!」

目に入るものが気になります。

ちなみに、子供たちは誰も気付いていませんが、軌道工事中ということは、長崎市には路面電車が走っているのです。

バスガイドさんが「そろそろ爆心地のそばを通ります。」と話しているのが聞こえます。

社会科見学をしている感じです。

ここまでは和やかな交流だったのですが、山都・潤徳小の昼食の中継になると様子が一変!

何と、大きな中華テーブルの上に長崎皿うどん、麻婆豆腐、春巻・・・などの名物料理、本格中華等が次から次へと並べられていきます。(山都・潤徳小が特別なのではなく、長崎修学旅行では定番のようです。)

まさか、給食前にそんな映像を見ることになるとは思っていなかった1組の子供たち。

感情が爆発します。

日野潤徳6年生F「ずるいよ~!いくら予算使ってるの?」

日野潤徳6年生G「オレたちの日光のときは、おかわりなしのカレーだけだったぞ!」

騒然とする1組の子供たちをよそに、円卓を回しながら優雅に大皿料理を取り分けていく山都・潤徳小の6年生たち。

日野潤徳6年生H「おい、机、回っているよ!」

日野潤徳6年生I「(円卓の上に置かれた水のペットボトルを見て)水だけでも飲ませてくれ~!」

あげくの果てには、

日野潤徳6年生J「お願い、今から長崎に行くから、一人分だけでも残しておいて!」

とまで叫ぶ始末・・・。

校長の隣にいた6年生がボソッとつぶやきます。

日野潤徳6年生K「私も小規模校だったらよかったな・・・。」

卒業まであと半年なのに、そんなこと言わないで。。。

明日は土曜日なので、直接的な交流はできないのですが、動画などを撮ってくださるようなので、長崎の平和公園や出島など、今後の社会科等の授業に活用できればよいと思います。【校長】

運動会の足音が聞こえてきました。

今年度の運動会から選抜リレーが復活します。

今日は第1回目の集まりがありました。

体育館は緊張感に包まれていました。

来週から始まる練習のことや、当日のことについて確認しました。

当日の選抜リレーで力を発揮できるように、練習に一生懸命取り組んでほしいです。

そして、昼休みには応援団の集まりがありました。

6年生と5年生が初めて顔合わせをしました。

応援団としての心構えを確認しました。

この緊張感をもって、練習に取り組んでほしいと思います。

臨時全校朝会開催

本日(9月29日)の朝の時間に、オンラインで臨時全校朝会を開催しました。

<表彰>

まず、優秀な成績を収めた児童を顕彰しました。

2名の教育実習生が、表彰された児童を拍手でたたえます。

<2名の教育実習生による挨拶>

次に、教育実習生による挨拶です。

9月1日に始まった本校での教育実習は、本日で20日目となり最終日を迎えました。

2名の教育実習生から、全校児童に向けた挨拶がありました。

学校現場での実践を通した学びは、2名の教育実習生にとって貴重なものになったことと思います。次は、我々と同じ「教員」としての立場で会うことを楽しみにしています。

教育実習生研究授業②

今日の6時間目は、昨日に引き続き、もう一人の教育実習生の研究授業が行われました。

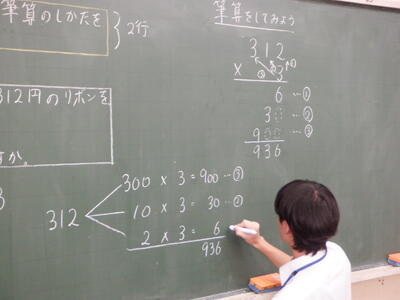

所属学級の3年3組で、算数の「かけ算の筆算(1)」の授業を行いました。

去年2年生だったときの担任も参観していて、ちょっとハイテンションな子供たちです。

問題は、「1mのねだんが312円のリボンを3m買います。代金はいくらですか。」というものです。

3けた×1けたの筆算の仕方を考える授業です。

300×3、10×3、2×3をたせば答えが求まることは子供たちから意見が出てきましたが、それを筆算としてどのように表せばよいかは首をひねる子も多く見られます。

計算する順番を考えさせながら、筆算の仕方を確認し、2けた×1けたの筆算の考え方と同じであることを導きます。

子供たちのノートの様子を確認です。

最後に練習問題に取り組みます。

大きな数になってきているので、子供たちもちょっと戸惑い気味です。

これからも繰り返し練習する必要があるようです。

授業終了後は、昨日の研究授業と併せ、大学の担当教授の先生と本校の多くの教員が参加し、研究協議会が行われました。

次代の教育を担う実習生に対し、多くのアドバイスが送られました。

いよいよ明日が教育実習の最終日。最後のまとめをしっかり頑張ってほしいと思います。【校長】

たてわり班遊び

本日(9月28日)の給食後、「たてわり班遊び」がありました。今回実施した「たてわり班遊び」は、9月上旬に実施する予定だったものです。その当時、本校で体調不良の児童が多く、学年閉鎖や学級閉鎖がありましたので、本日に延期されました。

外遊びを計画していた「たてわり班」もありましたが、本日は暑さ指数(WBGT)が高いため、全ての班が室内遊びをすることにしました。

<活動の様子>

学年や学級が異なる子供たちが、共に楽しく触れ合い、交流を図ることができました。

<活動終了後の振り返りの様子>

中心となって「たてわり班遊び」を進める6年生は、リーダーとしての経験を重ねながら自分の役割を果たすなどの主体的な取組を通して、最高学年としての自覚や自分への自信を高めていきます。下の学年の子供たちにとっては、親しみやあこがれ、尊敬の気持ちをもち、「自分もこうなりたい」という思いや願いをもつようになります。

「たてわり班遊び」は、まさに本校の学校キャッチフレーズ「笑顔招福」を象徴する時間です。

次回は、来週に予定されています。

6年生の皆さん、次回も期待していますよ!がんばってね!

教育実習生研究授業①

9/1から本校で教育実習を行っている、2名の大学生。

今週末で実習期間が終了となります。

今日は、これまでのまとめとして、1名の実習生が研究授業を行いました。

所属学級の1年3組で、算数の「3つのかずのけいさん」の授業を行いました。

実習生は、手作りのものを作ったりすることが好きだとのこと。

自作の教材で子供たちの関心を高めます。

今日の問題は、「ワンちゃんバスにねこが9ひき乗っています。ねこがはじめは1ぴき、次に3びき降りました。のこりはなんびきになったでしょう。」というもの。

ん?ワンちゃんバスにねこ?

後から聞くと、実習生は、犬も猫も大好きなのだとか。どちらかは選べなかったというかわいい理由で・・・。

ま、とにかく、こちらも手作りの教材です。

本校の多くの教員も授業を参観していて、それなりにプレッシャーがかかります。

子供たちも、いつもより緊張している感じです。

ブロックを使って、操作活動も取り入れます。

一人一人に丁寧に指導します。

「挑戦問題」はぶどうを食べた残りの数を考えるというもの。

こちらも手作り教材です。

何とか無事に授業を終えましたが、そのままでは実習になりません。

終了後は、授業を参観していただいた、大学の担当教授の先生と担任とを交え、振り返りを行いました。

明日は、もう一人の実習生が研究授業を行う予定です。

2名の実習生とも、本校で学んだ成果を発揮してほしいものです。【校長】

ようやく、虫捕り実施!

9/2(土)に水辺の楽校主催の虫捕り、9/15(金)に3年生が水辺の楽校の皆様の協力を得て虫捕りを行うはずでしたが、それぞれ、「酷暑」のため中止・延期に。

3度目の正直となりましたが、ようやく3年生が理科の授業で、水辺の楽校の皆様の協力をいただき、浅川の河川敷で虫捕りを行いました。

多くの子がマイ虫捕り網、マイ虫かごを持ち込んでいます。(保護者の皆様、ご協力いただき、ありがとうございます。)

やる気満々の子供たち。

最初に水辺の楽校の方の説明を聞きます。

・自分より背の高い草の中には入らないこと

・大人から見える範囲のところで探すこと

・基本的にはキャッチ&リリースになること

延期にも関わらず、再びご協力いただいた水辺の楽校、日野市緑と清流課の皆様、どうもありがとうございました。

早速、四方八方に散って、虫捕り開始!

捕まえた虫を水辺の楽校の方に見せに行く子供たち。図鑑片手に、虫の特徴などを説明してくださいます。

酷暑の影響か、全体的に大物は少なかったようですが、立派なバッタを捕まえた子も。

互いに捕獲した「獲物」を見せ合います。

30分ほどとった虫捕りの時間もあっという間に過ぎていきます。

ふれあい橋から見ると、虫捕りをしている子供たちが、まるで虫のようで・・・。思わずパチリです(笑)【校長】

秋の交通安全期間

現在、秋の全国交通安全運動期間中です(9月21日~30日)。

定期的に学区内を自転車で回り、登校する子供たちにあいさつしなから声をかけるのが校長の習慣になっていますが、今は、交通安全期間中ということもあり、いつもより、重点的にパトロールをしています。

高幡の交差点です。

日野交通安全協会の皆様の誘導に従い、信号機を見ながら安全に横断歩道を渡っています。

高幡不動駅前です。

本校のスクールガードボランティアでもある「桃太郎おじさん」に元気よくあいさつしていく子供たちです。

新井団地の入り口付近の見通しの悪い交差点です。

いつもここに立ってくださっているスクールガードボランティアの方から、横断歩道を渡らず、友達を走って追いかけていて、車にぶつかりそうになった子がいたとのお話を伺いました。

ここは、写真のように、急に奥から自動車がやってくることがあります。

写真の児童のように、横断歩道をゆっくり渡り、車の有無を確認してから細い路地に入るようにしてほしいと思います。

学校でも指導していますので、通学路でこの交差点を通るご家庭の保護者の皆様は、お子様に注意を促してくださいますようお願いいたします。【校長】

委員会発表集会

本日(9月27日)の朝、オンラインで委員会発表集会を開催しました。今年度、本校では、11の委員会が立ち上がり、5・6年生の児童が日常の当番活動やイベントの企画・運営など様々な活動を行っています。本日は、図書委員会と集会委員会が発表をしました。

<図書員会の発表の様子>

図書委員は、主に図書室の整備や読書活動の推進活動を行っています。

<集会委員会の発表の様子>

集会委員は、主に児童集会の企画や運営を行っています。

少しずつ紹介を行っていた委員会発表集会は、今回で終了です。どの委員会も、クイズを盛り込むなど、発表を聞くみんなが「笑顔」になる工夫を凝らしたスライドを作成し、発表をしてくれました。発表をしてくれた5・6年の皆さん、ありがとう!

全天候型体育館完成!

屋根がついてるんだから、最初から全天候型体育館じゃないか・・・とツッコまないでください。

ようやく、空調機設置工事が終わり、本日、検査が終了して、正式に学校に引き渡しになりました。

本日の放課後、多くの教職員が参加し、空調機の操作方法等の説明を受けました。

体育館の壁面に10台、空調機が設置されました。

それぞれに防球ガードが取り付けられています。

これで、体育等で思いっきり活動しても大丈夫です。

家庭の空調機と同様にワンタッチで操作できます。

温度の上げ下げも簡単にできます。

配電盤の説明も受けました。

便利にはなりますが、つけっ放しにしないなど、節電に気を付ける必要があると感じました。

ちょうど涼しくなったときに空調機が設置されるという皮肉な形になりましたが、これからオールシーズン快適に使える体育館になったことは、教育活動の幅を広げそうです。

冬季から早春に実施される12/2の開校記念式典、R6.2.16、17の学芸会、R6.3.25の卒業式なども快適に過ごせるようになることを期待しています。【校長】

阿川園に行ってきました!

「ねぇ、校長先生って、給食に出てくるくだもので、一番何が好きなの?」

校長「なし!」

と即座に答えるほど、梨が好きな校長。

今日の5・6時間目に3年生が、本校に梨をはじめ、果物を提供してくださっている阿川園に社会科見学に行ってきました。

梨の木が生い茂る中で見学する子供たち。

背の高い子は、頭がついてしまいそうです。

校長も頭がついてしまうので、屈みながら歩いていると、

3年生A「校長先生、おじいちゃんみたい!」

と声がかかります。

校長「杖はどこじゃ?」

3年生たち「あはは」

たわわに実る梨に、子供たちの目もくぎ付けです。

3年生B「この梨って、ネットでしか買えないの?」

校長「そんなことないよ、直売してくれるよ。」

3年生B「おいしそうだなぁ。買ってもらおうかな。」

説明していただいた阿川様から様々な梨を見せていただき、興味津々の3年生たちです。

3年生は、社会科で日野の農業について学んでいきます。

学校のそばにも、こうした田畑や果樹園などがあるので、子供たちにも関心をもってほしいと思います。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション~本格熊本郷土料理交流編~

構想から3か月。

今月の学校だよりでも紹介しました(学校だより9月号.pdf)今回の交流。

満を持して実施です。

最初に、今回の企画の発案者でもある本校の栄養士から、メニューや給食交流の意義について説明があります。

ここからは、校長がタブレットを持って、各学級を回り、両校に生中継します。

本校は、22学級ですので、じっくり回っていると、時間がかかってしまいますので、各学級を回りつつ、各学年で感想を言う代表児童の学級を1つ決め、そこを重点的に中継するようにしました。

こちらは、4年生の様子です。代表児童は、「生実食」をして感想を述べていました。

6年生は、特別に代表児童を3名出して、感想を伝えました。

最高学年のサービスです。

5年生、1年生、2年生、3年生の代表児童の様子です。

子供たちからは「太平燕(タイピーエン)がおいしかったです。」という感想が多かったです。

後半は、山都・潤徳小からの中継です。

本校と同様に、池部校長先生が自らタブレットを持って、各教室を回ります。

サービスで、学校の外も映してくださいました。

山都・潤徳小のグラウンド側には山があり、学校の裏手は田んぼが広がっていることが分かって、子供たちも驚いていました。黄色くなってきた稲穂がとてもきれいでした。

山都・潤徳小6年生代表「今度は、東京の給食も食べてみたいです!」

検討はしているのですが、日野を代表する料理がなかなかないので・・・難航しています。

最後に、山都・潤徳小の調理員の方に、詳しく熊本の郷土料理について教えていただきました。

山都・潤徳小調理員の方「高菜ご飯は、阿蘇地域の郷土料理です・・・太平燕は、昔はよく給食に出ていたのですが、アレルギーが厳しくなってきて、最近は少なくなってしまいました・・・がね揚げは、天草地方の郷土料理でカニに見立てたサツマイモのかき揚げです・・・。」

聞いていて、旅番組を見ているように感じます。

本場の話には引き込まれます。

今回は、全校交流ということもあり、各学級、大フィーバー。

交流を始めて10か月になりますが、本当に、両校の絆は深まったと実感します。

個人的には、「がね揚げ」がおいしかったです。3時のおやつにいつもほしいなぁ・・・。【校長】

(山都・潤徳小の給食は、こちら)

(本校の給食は、こちら)

(山都・潤徳小の交流の様子は、こちら)

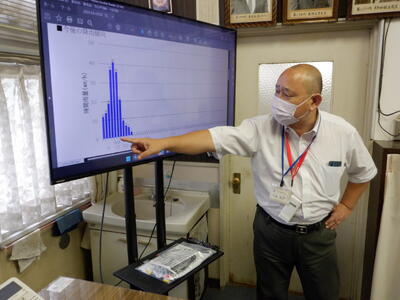

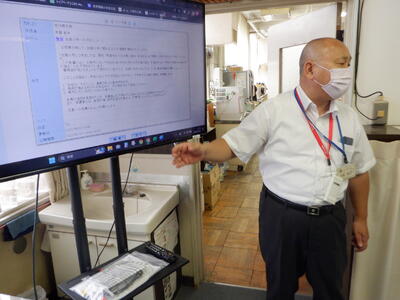

水害から市民を守るために

社会科で「水害からくらしを守る」の学習を進めている4年生。

これまで、消防署の方にお話を伺ったり、山都・潤徳小の子供たちと一緒に学習を行ったりしていますが、今日は、日野市防災安全課の皆様においでいただき、水害から市民を守るためのお話を伺いました。

今回のポイントは、消防、警察、自衛隊等の組織と市が連携して災害への対応を行うことです。

市では、大きな災害が発生すると、市長をトップとした災害対策本部が立ち上がります。

ここから、様々な指示が出て、関係機関と迅速に連携できるわけです。

日頃から図上訓練などを繰り返し行っていると説明がありました。

また、災害発生時には、防災無線をはじめ、SNSを活用した情報発信を工夫しているとのことです。

さらに、災害に備えて、家庭で備蓄するすることが大事たという話がありました。

大きな災害が起きたときは、3日分の飲料水・食料の備蓄が必要とのことです。

日頃から、3日分の飲料水・食料を備蓄しておき、古いものから消費し、新しいものを継ぎ足すという習慣(ローリングストック)をつけるとよいとの紹介がありました。

最近は、充電器やモバイルバッテリーの準備も重要になってきているとのことでした。

子供たちからは、様々な意見や感想が発表されました。

市の方々が、万が一の事態に備えて、様々な準備をしてくださっていることに理解が深まったようです。

こうした学習を通して、家族ぐるみで防災意識が高まることにつながってほしいと思います。【校長】

「大福」の健康診断

本校での唯一の飼育動物、烏骨鶏の「大福」ちゃん。

今日は、年1回の健康診断の日です。

今日は、9月の委員会活動の日でもあります。

担当の獣医の先生に飼育委員会の活動場所までおいでいただき、烏骨鶏の飼育に関する基礎的な内容を教えていただきました。

烏骨鶏は、何と、キジの仲間だそうです。

若い時には、卵を年間50個ほど産むそうで、栄養価の高い良質な卵ということです。

烏骨鶏の抱き方や、健康状態の見方などを分かりやすく教えていただきました。

実際に飼育小屋に行って、「大福」の健康診断です。

最初に体重を量りました。

袋の中に入れて計測するのですが、さすがの「大福」もちょっと袋の中に入るのを嫌がります。(そりゃ、そうですよね・・・)

何とか、袋に入れて、計測したところ、体重は、1.3kgでした。

子供たちも「軽いね~」と驚いていました。

「大福」の体調を確認します。

羽の下は黒い皮膚になっていました。子供たちもびっくりです。

毛のつやもよく、健康だとのことです。

「大福」は7~8歳とのことで、人間の中年にあたる年齢だそうです。

まだまだ元気いっぱいとお墨付きをいただきました。

伸びた爪を切ります。

「大福」は、何をされるのか分かっているのか、おとなしくしています。

「かわいい!」と見つめている飼育委員たちから自然に声が漏れます。

「大福」には、個体を識別できるようにマイクロチップが埋められています。

今回の健康診断結果も登録です。

健康診断が終わると、自分から飼育小屋に戻っていく「大福」。

本当に賢くてかわいらしいです。

お忙しいところ、子供たちにご指導いただいた獣医の先生にお礼を言って健康診断は終了です。

本校のオリジナルキャラクターの「サクラモチ」のモデルでもある「大福」。

本校のアイドルとして、これからも元気に愛嬌を振りまいてほしいと思います。【校長】

秋が来た!

今朝の東京の気温は20℃を下回りました。

夜もちょっと、寝冷えを心配するような感じでした。

先週までの酷暑が何だったのかと思うくらい、一気に季節が進んだ感じがします。

秋分の日を過ぎ、ようやく秋到来です。

今日の10時頃の暑さ指数(WBGT)の数値は22.8で、「注意」レベルでした。

外での活動は、ほほ問題なくできる数値です。

2時間目、2年生は、校内の畑のところで虫探しをしていました。

残念ながら、虫はほとんどいなかったようですが、猫じゃらしなどで植物遊びを楽しんでいました。

3年生は、国語で「ちいちゃんのかげおくり」を学習しています。

休み時間になると、かげおくりを試している子たちがいます。

「ひとうつ、ふたあつ、みいっつ・・・とお!」

じっと、自分の影を見つめた後、青空に目を移します。

3年生A「あ、校長先生、かげぼうしが空に上がったよ!」

ちいちゃんの気持ちに迫れたでしょうか。

教育実習生と外で遊んでいる3年生たちもいます。

実習期間も今週で終わり。濃密な1週間にしてほしいものです。

3時間目の体育で、手つなぎ鬼をして遊ぶ1年生たちです。

キャーキャーと大きな歓声が上がります。

校庭の反対側では、4年生たちが走り高跳びに取り組んでいます。

よい記録を出せば、今からでも中国・杭州で行われているアジア大会に間に合う・・・かな?【校長】

体育館、復活!

空調機設置工事のため、6月中旬から使用禁止となっていた本校の体育館。

記録的な猛暑となり、校庭で体育ができないときは体育館を使いたかったのですが、それもできず、苦しい期間が続きました。

このたび、ようやく、工事が終了し、体育館が使用できるようになりました。

体育館に行ってみると、早速、2年生が体育をしていました。

校長「体育館、何が変わったか、分かる?」

2年生たち「あれだよ!」

子供たちの指さす先には、工事が終わったばかりの空調機があります。

体育館のフロアは使えるようになりましたが、空調機の最終検査があるので、空調機が使えるようになるのは10月以降になりそうです。

久し振りに体育館で鬼遊びです。

とても楽しそうに追いかけています。

別の2年生の学級では、授業終了時に振り返りをしていました。

担任「久し振りの体育館体育、どうでしたか?」

2年生A「いっぱい走ることができて楽しかったです。」

2年生B「体育館が使えるといいなぁと思いました。」

校長「何が変わったか分かる?」

2年生たち「クーラー!」

校長「夏は涼しい風が、冬は暖かい風が出てくるんだよ。だから、1年中、気持ちよく体育などができるようになるよ。」

2年生C「だから、冬に行事をやるように変わったんだね。」

2年生女子D「校長先生、大好き!」

校長が工事をしたわけではないのですが・・・。まぁ、愛の告白は、ありがたく受け取っておきましょう(笑)【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション~4年生社会科授業交流編①~

一昨日の記事でもお伝えしたとおり、4年生は、社会科で「水害からくらしを守る」という学習を始めています。

学校の裏手が浅川である本校。日野市洪水ハザードマップでは、浸水想定区域の中に入っており、水害を受けやすい立地にあります。

一方、山都町立潤徳小学校のある熊本県も、たびたび集中豪雨による水害を受けています。

本校と山都・潤徳小とでは、「水害」をキーワードにした共通点があると考え、今回の「水害からくらしを守る」の学習でコラボ授業を行うことにしました。

山都・潤徳小の5名の4年生が一緒に授業に参加します。

いつものように、お行儀よく座っている山都・潤徳小の子供たち。大変しっかりしています。

最初に自己紹介をしてくれました。中には、卓球の全国大会に出場した子もいて、本校の4年生からは「おぉ~!」というどよめきが起きていました。

本校では、4-3をキーステーションにして、4-1、4-2、4-4が生中継を視聴する形式で授業が行われました。

山都・潤徳小の4年生からは、今年の7月上旬の豪雨のことについて報告がありました。

川が氾濫して、田んぼに水が流れ込んでしまったこと、道路などが陥没したこと、大きなニュースにもなった金内橋の崩落のこと(詳しくは、こちら)などについて、写真などを交えて説明がありました。

金内橋は、今も通行止めのままであり、橋の復旧には約20億円もの費用がかかるとのことです。

聞いていた本校の4年生たちからも驚きの声が上がっていました。

本校からも、日野市や本校における水害の状況を報告しました。

多摩川、浅川が流れる日野市は、水害を受けやすい土地であることを、画面を共有しながら地図を使って説明します。

また、2019年の台風19号で、日野橋が大きな被害を受けた動画を使って、水害の影響について説明しました。

最後に、日野市における主な水害を年表にまとめたものを示しました。

毎年のように水害の被害を受けている年表を見て、山都・潤徳小の子供たちからも「すごい・・・」といった反応が聞こえてきます。

今回の学習を通して、両校の周りの地域が水害を受けやすい環境にあることが共通理解できました。

今後は、この水害からくらしを守るためにどのような工夫をしてきたのか、また、自分たちでできることはどんなことがあるかなどについて学習を深めていきます。To be continued...【校長】

(山都・潤徳小側の様子は、こちら)

日常が戻ってきてほしい!

日直の教員「今日の休み時間は、校庭で遊ぶことができます。マスクを外して遊びましょう。」

校内から「やったぁ~!」という地鳴りのような歓声が響いてきます。

2学期、いえ、1学期の後半から、休み時間のたびに日直の教員が外遊びの可否を放送することが当たり前になってしまいました。

最近は、放送に関心がある子も少なくなっていました。

「どうせ、今日も外遊びできないんでしょ。」

という雰囲気に完全になってしまっているのです。

しかし、今日は、中休みが始まる10時過ぎの時点で、暑さ指数(WBGT)の数値が26.7で「注意」レベルに下がったため、外での活動の許可が出たわけです。

早速、校庭に出てきて遊び始める子供たち。

「This is 小学校」という校庭の景色が戻ってきました。

引き続き、3時間目は校庭で体育が行われていました。

これまで、校庭で体育ができたのは1時間目くらいで、それ以降は、ほとんどできていませんでしたので、3時間目以降に体育が行われているのは、本当に久し振りです。

鉄棒で、前回りや「ぶたのまるやき」を練習している1年生たちです。

鉄棒の手前では、6年生たちがハードル走の説明を受けていました。

今日の気象状況なら、全力で走っても大丈夫そうです。

週間天気予報によると、明日以降、最高気温が30℃を、最低気温が20℃を下回る日も出てきそうです。

うんざりする真夏日や熱帯夜から解放され、校庭で普通に活動できるようになる日は近いのでしょうか?

今は、9月の秋彼岸の期間中。「暑さ寒さも彼岸まで」ですよねぇ・・・。【校長】

サウイフモノニ ワタシハナリタイ

「雨ニモマケズ 風ニモマケズ 雪ニモ夏ノアツサニモマケヌ 丈夫ナカラダヲモチ・・・」

5年生が、道徳の時間に、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の一節を読み、その生き方について学んでいます。

宮沢賢治は、1896(明治29)年、岩手県花巻市で生まれました。

岩手県は、春から夏(6月から8月)に吹く冷たく湿った東よりの風(やませ)の影響で、夏に気温が上がらず、作物が育たないことがたびたびあります。

こうした自然の厳しさを知る賢治は、農学校の教師を経て、よい土や肥料の研究を行い、農民と共に生きる生活を送ります。

わずか37年の生涯を閉じる前日まで、農民の相談に親身に応じ、自分の理想を追い続けた姿は、現代に生きる私たちにも強く訴えるものがあります。

宮沢賢治は、6年生の国語「やまなし」でも取り上げられます。

この「やまなし」は、小学校の国語で最も難読な物語文とも言われるものです。

それは、単なる文章の読み取りだけでなく、作者である賢治自身の生き様を理解しないと主題に迫ることができないからです。

本校では、できるだけ、互いの授業を見合って、指導力を高めることを推奨していますが、5年生の道徳で宮沢賢治が取り上げられているため、5年生の担任以外にも6年生の担任が揃って授業を参観するなど、教員同士が学び合って授業に生かそうとしています。

5年生の子供たちは、賢治の生き方を学んだうえで、「困難や自分の弱さを乗り越えて、強く誇り高い生き方をした人」について考え、意見を交流しています。

端末に各自の意見をまとめていますが、「そういう人は知らない」と書いている子も多くいます。

校長「『知らない』っていうのも仕方ないのかな・・・。」

5年生A「だったら、校長先生はそういう人、知ってるの?」

そんな質問が出るとは思っていなかったのですが、とっさに、

校長「うーん、苦しい思いをして校長先生のことを産んでくれたから、校長先生のお母さんかな。」

と答えると、聞いた子も納得していたようです。

全体で意見を共有すると、ベートーベンやチャップリンなどの偉人を抑えて、「お母さん」と書いた子が多かったようです。(校長は、5年生Aの子に小声で話していたので、他の子の考えに影響を与えていたわけではありません。)

「雨ニモマケズ」の末節は、「ミンナニデクノボートヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズ サウイフモノニ ワタシハナリタイ」です。

5年生の多くは、「お母さんのようになりたい」と思っているのかもしれませんね。【校長】

水害からくらしを守る

今日も最高気温が30℃以上の真夏日。

これで、東京の真夏日の日数は88日となり、過去最多の日数を更新し続けています。

朝のわずかな時間を除いて、休み時間を含め、校庭での活動ができない日々が2学期になってほぼ毎日続いている状況です。

さらに、先日の台風13号の接近を含め、集中豪雨の発生も増えています。

今日は、東京に雷注意報も出ていますので、午後は、天気が急変するかもしれません。

4年生は、社会科で「水害からくらしを守る」という学習をします。

近年、気候変動が急速に進んでいることを肌で感じる中で、この社会科の学習の重要性は一層増しています。

本日は、日野消防署高幡出張所の2名の署員の方々においでいただき、水害からの身の守り方について教えていただきました。

4年3組をベースにして、4年生の他の学級はリモートの生中継で同時に学習を進めます。

最初にビデオを見ながら、水害の恐ろしさについて学びます。

クイズもあります。

Q 小学生2人が川のそばで遊んでいると、強い雨が降ってきました。雨宿りするならどちらがよい?

1 近くの橋の下に逃げ込む

2 川から離れた建物に逃げ込む

校長「うーん、雨で走るの大変だし、近いから橋の下かなぁ・・・。」

校長の怪しい声かけにも惑わされず、多くの子が2を選びます。

橋の下に避難すると、増水したときに逃げられなくなってしまいます。

増水するスピードはあっという間だそうです。

最近、集中豪雨が多くなっている理由の1つである「線状降水帯」についても説明がありました。

4年生A「あ、知ってる!」

子供たちの関心も高いようです。

台風の被害についても紹介がありました。

大きな被害が出た映像を子供たちも真剣に見ています。

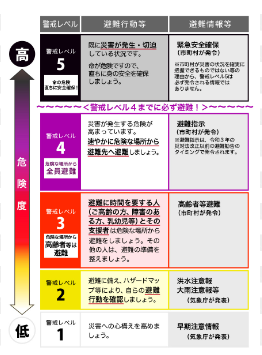

避難に関する情報や防災気象情報等の防災情報が5段階の「警戒レベル」を用いて伝えられていることも学びました。

しかし、やみくもに外に出て避難すればよいわけではありません。

子供の場合、水深20㎝で歩けなくなってしまうそうです。大人の男性でも70㎝が限界とのこと。

外が浸水している場合は、2階など、できるだけ高いところに垂直避難することが大事だと教わりました。

授業終了後、本校でも大雨を想定して、3階に避難する訓練を毎年行っている(詳しくは、こちら)ことをお伝えすると、署員の方々からお褒めいただきました。

また、熊本県でも大雨による被害が頻発していることから、今後、山都町立潤徳小学校とのコラボ授業を行うことも検討しています。

学習が実践に生かせるよう、今後も、様々な教育活動で水害から身を守る方法について取り上げていきたいと考えています。【校長】

特別教育実習最終日

前回の記事でお伝えした、東京教師養成塾生(以下、塾生)の本校での実習が最終日を迎えました。

今朝、校長室にあいさつに来たときに、

塾生「去年の11月に実習が始まったときは、『これから、約1年間あるのか・・・』と思いましたが、過ぎてみるとあっという間でした。」

と話していた塾生。

総仕上げの1日が始まります。

とは言っても、実習ですから、やるべきことはいつもと同じです。

3連休前に教室に置いておいた、水を入れた2つのカップの変化について、理科の授業でまとめます。

すると、ラップをしていない方のカップの水の量が大きく減ってます。

4年生A「やっぱり、3連休の間に校長先生が飲んじゃったの?」

校長「あ、ばれちゃった?」

4年生たち「あはは」

冗談を言いながらも、水が蒸発したことを確認していきます。

理科の授業が終わった後、職員室で、子供たちのノートをチェックします。

しかし、その頃、教室では、子供たちが塾生に内緒でお別れの手紙を書いています。

教育の現場では、こうした演出がとても大切です。

4年生B「校長先生、絶対に言っちゃだめだからね!」

校長が軽口なのを見透かされています・・・。

今日は、特別時程で、全校朝会を行うことができなかったので、給食の時間に所属学級の4年3組前の廊下からオンラインで、お別れのあいさつを行いました。

どの学級も、静かに塾生のお別れのあいさつを聞いていました。

今年の6月末まで所属学級だった6年2組の子供たちも塾生の話に耳を傾けています。

所属学級では、帰りの会のときに、ナイショだった「お別れの手紙」が渡されました。

さようならの後も、個別に別れのあいさつをしていく子供たち。

実習生冥利に尽きる時間だったことでしょう。

児童が下校しても、実習は続きます。

今日は、最終日なので、校長からの講話がありました。

校長「教員として長く続けていく秘訣は『心技体』の充実です。」

との趣旨の話をしました。

一番最後は、教職員向けのあいさつです。

これまで、お世話になったことに対し、きちんとお礼を言うことができました。

特別教育実習は最後となりましたが、これまで長く本校に関わってくれているので、大学を卒業するまで、様々な形で協力してくれるとのことですので、貴重な人材となってくれそうです。【校長】

卒塾検定試験、合格か?

昨年の11月から、本校で約1年間にわたり「特別教育実習」を行ってきた(実習開始時の様子は、こちら)東京教師養成塾生(以下、塾生)の実習期間が来週で終了します。

これまで、昨年度の2年1組、今年度の6年2組、4年3組と主な所属学級を変えながら、多くの教員、子供たちと関わり、小学校の教員になるための様々な経験を積んできました。

今日は、2時間目に所属学級の4年3組で研究授業を行いました。

研究授業は今回で7回目。実習期間で最後の研究授業となります。

1年間の実習のまとめですから、卒塾検定試験とも言えるでしょう。

研究授業には、東京都教職員研修センターの担当教授、塾生の大学の担当教授の先生方に加え、本校の教員、そして、現在、通常の教育実習を行っている2名の実習生も参観しました。

多くの参加者に囲まれ、塾生も子供たちも少し緊張気味です。

授業の内容は、理科「雨水のゆくえ」です。

「潤徳池」だった校庭も、洗濯物も、いつの間にか乾いています。

水は地面にしみこんでなくなるのか・・・でも、洗濯物は地面に水がしみこまないし・・・。

グループで相談し、水のゆくえを調べる実験方法を考えます。

グループでまとめた実験方法は、端末同士で共有し、よりよい方法になるよう意見を出し合います。

約1年間の実習期間で、ICT機器を授業で活用する技術も学びました。これまでの授業実践で得た経験が生かされます。

授業終了後は、研究協議会を行いました。

実習開始時の頃と比べ、授業の進め方や児童への接し方などで大きな進歩が見られると、ご指導いただいている先生方からお褒めの言葉をいただきました。

現場で接している校長としても、「合格」レベルになるまで成長できたと感じています。

しかし、運転免許でいえば、「路上教習」が終わったというところ。

実際に教壇に立つまでに、まだまだ自分を磨き、高めてほしいと思います。

研究授業が終わったら、すべて終わりというわけではありません。

実験方法を話し合ったわけですから、実証しなければなりません。

6時間目、実際に2つのカップに同じ量の水を入れ、片方にはラップでふたをして、水の量の変化を調べる準備を行いました。

窓際にカップを置いて、3連休の間の水量の変化を調べます。

予想どおり、水の量に変化は見られるでしょうか?【校長】

「潤徳池」の謎が解けた・・・か?

4年生の教室に行ってみると、グループで集まって、何やら実験の準備をしています。

校長「何をしているの?」

4年生A「理科の実験で、校庭の土と砂場の砂の水のしみこみ方を比べているんです。」

理科で「雨水のゆくえ」を学習している4年生。実際に身近な土や砂で調べるようです。

4年生B「こっちが校庭の土で、こっちが砂場の砂で・・・」

校長「ちょっと触ってみてもいい?」

4年生たち「いいよ~」

触ってみると、ちょっと校庭の土が湿っている感じがします。

4年生C「3・2・1、スタート!」

かけ声と同時に校庭の土と砂場の砂が入ったそれぞれのカップに水を注いでいきます。

4年生D「あ、校長先生、砂場の砂の方が水が早くしみこむよ!」

Chromebookで実験の様子を動画撮影して、繰り返し、水のしみこむ様子を確認しています。

大雨のたびに「潤徳池」ができてしまう本校の校庭。

先週の金曜日に台風13号が接近したときも大きな池ができてしまいました。

水のしみこみ方にも関係あるのかもしれませんね。【校長】

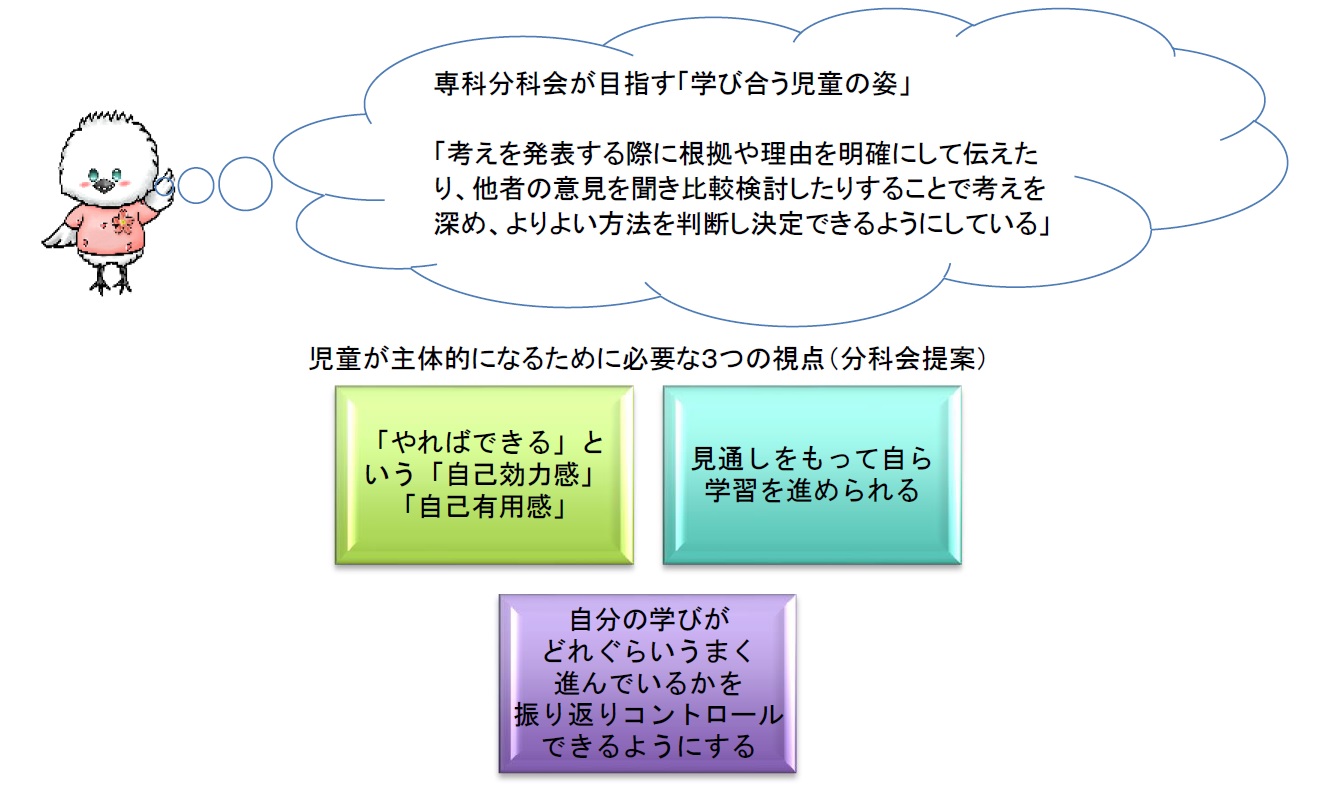

ムーブノートで意見を交流し合って、朝食名人になろう!【研究推進委員会より】

潤徳小学校では、令和3年度から2年間に渡り、

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~

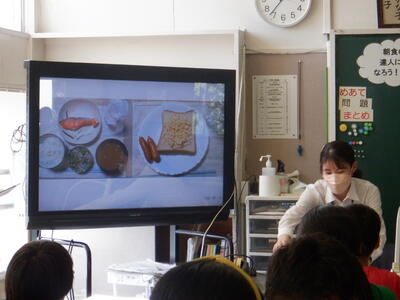

という研究主題のもと、授業改善を進めています。9月14日に行われた第6学年家庭科の授業の様子をお伝えします。

6年1組では、専科教員の2日間の朝食の写真を見て、どのような食品が含まれているかを考えました。

今まで学習した内容を簡単に復習します。食品の3つの働きと、6つの食品群について学習したことを確認しました。

朝食に出ていた食品を6つの食品群に分けます。教科書の食品のグループ分けの図を見ながら、プリントに食品名を記入しています。

黒板に食品のカードを貼り、分類が合っているか、確認をしました。俯瞰してみて、気づいたことを話し合います。

「1日目はバランスがいい」

「2日目は体を作るもとはあるけど…」「ビタミンがない」「野菜がない」「バランスが悪い」

子供たちが気付いたことを発表しています。

2日目のメニューに栄養の偏りが見られることを掴んだ上で、本時のめあてを確認します。

「栄養のバランスがよい朝食を考えよう」

2日目の朝食に一品つけたすとしたら、何をつけたすか。自分の考えをムーブノートに記入します。

カードの左上につけたしたい一品の名前を書き、そのメニューに含まれる食品を色ごとに分けられた3つのテキスト欄に記入します。下の欄には、なぜその一品にしたのか、根拠を記入します。ある児童は、体の調子を整える食品が足りないことに気づき野菜スープを選んでいます。緑のテキスト欄が大きめです。

カードは広場に提出します。自分が考えた一品と、その一品にした理由を班で話し合い、班で一番よいと考える一品を決めます。

選ぶ基準は「①栄養バランスがよい ②朝食にふさわしい」の2点です。児童は、自分の選んだ一品とその理由を班の子に発表したり、友達の考えた一品とその理由を聞く中で、考えを広げたり、深めたりしています。

班の一品が決まった後は、班で選ばれた一品を映し、全体で交流します。テレビだけでなく、児童の端末にも一斉表示し、考えを読みやすくします。

「ドレッシングをかけたサラダを選びました。脂質とビタミンを補うことができるし、野菜を和えてドレッシングをかけるだけなので作るのが簡単だからです。」

「この班で選んだのはヨーグルトです。2日目にビタミンと無機質が取れていないので、取れていない栄養をたくさんとれるからです。」

「ほうれん草のごま和えを提案しました。脂質とビタミンが足りないので、どちらも取れるのがほうれん草のごま和えだったからです。」

「野菜スープを選びました。理由は体の調子を整えるもとになる食品がなかったから、野菜がたくさん入っている野菜スープをつけたして、野菜がいっぱいになるようにしました。」

最後に、学習を振り返ります。振り返りでは、友達の意見を聞いたうえで、自分が一番よいと考える一品とその理由、また「朝食の達人になろう」という単元全体の振り返りをノートに書きます。

今後、足りない栄養素があったら補って食べるという意識を普段の生活に生かしていってほしいと願っています。

協議会の様子

今年度、潤徳小学校では帝京大学 教授福島 健介様を年間の講師にお招きしています。福島先生からは、児童の主体性を育てるというのは、「動機付け」「学習方略」「メタ認知」といった資質・能力を育てることであり、その点を分科会として提案していたことを評価していただきました。また、今後の課題として、そのための具体的な指導を考えていくことが必要だということをご教授いただきました。具体的な指導とは、「課題解決に向けた学習過程を工夫すること」です。

1課題を設定する 2解決方法を考える 3評価・改善する 4表現する

上記の学習過程の「4表現する」までの過程をしっかりと練ることが今後求められます。また、一人一台を使う視点についてもご教授いただきました。一人一台端末を使う視点について、さらなる研鑽が必要だということがわかりました。今後の研究に生かしてまいります。

全校朝会

本日(9月12日)の朝の時間、オンラインで全校朝会を開催いたしました。

<表彰>

ピアノの演奏で優秀な成績を収めた児童を顕彰しました。

<挨拶・校長先生のお話>

昨年度、山都町立潤徳小学校の池部校長先生よりご寄贈いただいた「くまモン」のぬいぐるみとともに、全校児童と挨拶をしました。

<9月2日、3日に開催された八朔祭についての動画視聴>

今日の全校朝会は、山都町立潤徳小学校の八朔祭(はっさくまつり)での活躍を特集しました。この画像は、八朔祭の目玉である「大造り物の引き廻し」の様子を写したものです。地元でテレビ放映された八朔祭のニュースを全校児童で視聴しました。

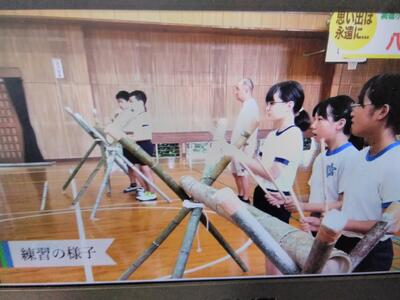

山都町立潤徳小学校の児童の皆さんは、八朔祭で楽器の演奏を披露しました。八朔祭に参加するために、学校で練習を積み重ねてきたようです。

全校朝会の最後に、スペシャルゲストとして山都町立潤徳小学校の池部校長先生にご出演いただき、八朔祭の様子などについてお話いただきました。

<池部校長先生のお話を視聴する日野市立潤徳小学校の児童の様子>

山都町立潤徳小学校と日野市立潤徳小学校との交流は、今後も続きます。今月末の9月26日には、両校が同じレシピの給食を食べるという「胃袋交流」を行います。その他の企画も多数ありますので、楽しみにしていていただければと思います。

(山都・潤徳小の舞台裏は、こちら)

あったらいいな、こんなもの

2年生は、国語で「あったらいいな、こんなもの」という学習をします。

担任「私があったらいいなと思うものは『どこでもうたえるフォン』です。理由は、歌うのが好きだからです。はたらきは、いつでもカラオケができることです。ヘッドフォンの形をしていて、マイクがついていて、耳のところは好きな色に光ります。」

子供たちに見本を示す担任。校長が急に教室に入ってきて戸惑いながらも、自分の趣味をカミングアウトしています。

このことを受け、子供たちも様々なアイディアを考え、発表準備を進めます。

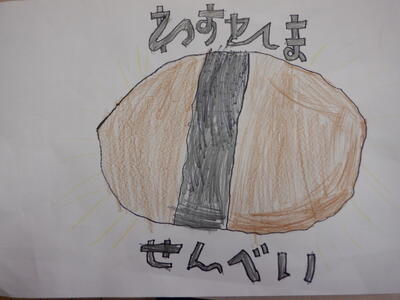

「わすれませんべい」

最近、物忘れが激しくなってきた校長にとって、喉から手が出るほどほしいものです。ノーベル賞の有力候補になるでしょう。

隣の学級に行ってみると、実際に発表が行われていました。

2年生A「私があったらいいなと思うものは『いちごがりマット』です。理由は、すぐにいちご狩りができるし、マットを開いたらすぐに食べられるからです。はたらきは、いちご狩りを体験できたり、いちごを食べたりできます。部屋でも外でも使えます。色は緑と黄緑と赤があります。開いたらとても大きいけど、たたむと小さくなります。」

校長「いいな、いいな、いいな~!」

2年生B「また、校長先生、食いしん坊なんでしょ!!」

校長「だって、いちご、大好きなんだも~ん!」

2年生たち「あはは」

国語の学習として大事なのは、理由や機能、形状などをメモにまとめて発表することです。

「時が見える石」・・・時が分かったら、大雨や車が来るのが分かって、友達の身の安全を守れる。

「心を読める指輪」・・・妹とケンカしても、心が読めれば、遊びたいときに仲直りして遊ぶことができる。

「7秒列車」・・・駅と駅との間を7秒で走るから、お客さんを早く運ぶことができる。

「あったらいいな、こんなもの」と聞いて、「ボーナス倍増リング」や「運動なしダイエット機」など、自分の欲望を叶えることばかり考えていた校長。

2年生に比べ、汚れた心に恥ずかしくなるばかりです(苦笑)【校長】

9月の避難訓練実施

本日(9月11日)の2校時、近隣のマンションから出火したという想定で避難訓練を実施いたしました。

発生場所から離れた経路で校庭のプール前に避難する予定でいましたが、暑さ指数(WBGT)が高く、外での活動は危険と判断し、教室前の廊下への避難にとどめました。

子供たちは、副校長の放送や担任・専科教員の話をよく聞き、速やかに廊下に避難することができました。

本日の訓練の振り返りやモロッコで発生した災害について、校長先生からのお話がありました。

このように、本校では、多様な場面や状況を想定した避難訓練を毎月、実施をしています。

ドキュメント 台風13号対応

日本列島に接近している台風13号の影響で、昨夜から断続的に強い雨が降り続いています。

予想より遅い速度で、雨が長く降っていることにより、今日は、学校生活に大きな影響が出ています。

朝の時点で、本校の校庭は、名物「潤徳池」になっています。

そこで、教員が正門に立ち、校庭を通らず、東門から敷地に入るよう誘導しました。

スクールガードボランティアの方も、子供たちが正門側に行かないよう声をかけてくださっています。

雨の中、ご協力いただき、ありがとうございます。

通常ですと、子供たちは、チャイムが鳴るまで、昇降口付近で待っていることになっていますが、今日は特別に早めに教室に入室することを許可しました。

校舎からは、浅川が増水している様子が見えます。

教職員で協力して、校内の安全点検を行いました。

ちょっと、雨漏りをしている箇所が見付かりました。

昨日に続き、昼休みに管理職、学年・専科主任、生活指導主任が集まり、下校時の対応を協議しました。

今後の降雨量の予想等を見ながら、できるだけ集団下校をすることや、両手を空けるため、大きな荷物は学校に置いたままにすることなどを指導するようにしました。

5時間目終了後、1~3年生ができるだけ方面別にまとまって下校していきます。

校長「帰り道で、川に近付いちゃダメだよ!」

子供たち「は~い!」

などと言いながら、異学年でも一緒に帰っています。

続いて、6時間目終了後、4~6年生ができるだけ方面別にまとまって下校していきます。

集団下校訓練は始業式の日(8/25)に実施しています。(詳しくは、こちら)

訓練したことが、今日のような場合に生かされます。

台風は、夜半まで影響が残りそうです。

下校後も、できるだけ、STAY HOMEでお過ごしください。【校長】

給食試食会開催

本日(9月8日)の11時半から、JSP主催による「給食試食会」を1階のランチルームで開催いたしました。

JSPの皆様と本校の栄養士が、参加される皆様に配膳をしました。

本日のメニューは、カレーライス、サラダ、果物、牛乳です。

カレーライスは、日野産のトマトを使用したチキンカレーとなっています。日野市のトマトは、濃厚でコクがあり、「おいしい!」と全国的に評判となっている農作物です。調理員が、この日野産トマトを心を込めて手作りでピューレにしました。

果物として提供したのは、日野産の梨です。本校から徒歩で20分程度の位置にある、「阿川園」さんの梨を使用しています。

食後に、栄養士と校長から皆様に学校給食についてのお話をさせていただきました。

下膳後は、参加された皆様に、アンケートのご協力をいただきました。

「たくさんの方の努力がつまっていることが分かりました。『ありがとうございます』という気持ちでいっぱいです。」「ルーを手作りしていただいたり、だしを一からとってくださったり、時間をかけて調理していることが分かり、とてもよい機会となりました。」「栄養や食品ロスなどはもちろん、楽しく食べることなど、様々工夫されていて素晴らしいと感じました。」「子供に給食のメニューを作ってほしいといわれているので、教えていただいたレシピを基に、おうちでも料理をしたいと思いました。」

など、うれしいご感想を数多くいただきました。

本日、開催していただきましたJSPの皆様とご参会いただきました保護者の皆様に、心より感謝申し上げます。

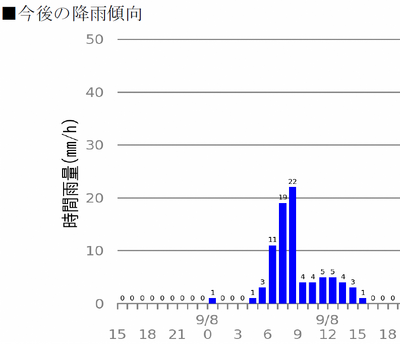

台風13号、接近中!

台風13号は、本日正午現在、日本の南にあって、時速25キロで北北東へ進んでいます。

中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。

明日には、関東地方に上陸するおそれがあるとの予報も出ています。

一方、一時的に風雨が強まることはありますが、比較的台風の速度が速いこと、強風域の範囲が狭いことなどから、学校生活に影響する時間は短いと考えられます。

本日の昼休みに学年・専科主任の教員を集め、台風の対応について協議を行いました。

下校までに以下の3点を確実に指導するよう、全員で確認しました。

1 明日は、今のところ、通常どおりの登校時刻であること

2 風雨が強まるおそれがあるので、十分気を付けて登校すること

3 絶対に川に近付かないこと

日野市役所からは、今後の降水量の予想等の情報も届いています。

特に明日の登校時には、かなり強い雨が降るおそれがあります。

保護者の皆様には、明朝の状況を確認のうえ、登校を判断してくださいますようお願いいたします。

細かい留意事項等については、C4th Home&Schoolにてお伝えいたします。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜運動会練習交流編〜

本校と交流を深めている、山都町立潤徳小学校では、9/2(土)の八朔祭の参加(詳しくは、こちら)、9/9(土)の運動会の実施(全体練習の様子は、こちら)など、2学期が始まってから、活発な教育活動が行われています。

本校の運動会は10/28(土)で、まだ、本格的な取組は始まっていませんが、50m走のタイム計測や紅白の児童決め、教員による校庭整備など準備は着々と進みつつあります。

山都町立潤徳小学校は、閉校年度で学校としての最後の運動会。

本校は、日野市制60周年 開校150周年記念運動会。

両校の歴史にとって、大きな運動会になりますので、互いの様子について理解を深めることはとても大事です。

今朝は、本校2年生と山都・潤徳小1・2年生の児童とで交流を行いました。

日野潤徳担任「山都町立潤徳小学校のみなさん、おはようございます」

両校児童「おはようございま~す!」

大きな声であいさつができました。

まずは、準備体操として、一緒に「くまモン体操」を踊ります。

山都・潤徳小では、今回の運動会で「くまモン体操」を準備体操にするとのこと。(詳しくは、こちら)

両校の2年生は、昨年度、1年生だったときに「くまモン体操」を踊って交流をしています。(詳しくは、こちら)

久し振りに音楽に合わせて踊ることになります。

日野潤徳2年生A「ちょっと忘れちゃったなぁ。」

などと言いながらも楽しく、元気いっぱいに踊る本校の2年生たちです。

続けて、運動会本番直前の山都・潤徳小の子供たちの演技を披露していただきました。

山都・潤徳小の1・2年生は、まず、「花笠音頭」を踊ります。

きれいな花笠を持って、完成度の高い踊りを披露する山都・潤徳小の子供たち。

山都潤徳1・2年生「ヤッショ、マカショ!」

掛け声も揃って、完璧です。

本校でも、昨年度の運動会で2年生が「花笠音頭」を踊っていますので、今年度の2年生にとっても身近に感じられる踊りです。

ただ、遠く離れた熊本でも同じ踊りをしていることにちょっと驚いているようです。

一生懸命踊っている山都・潤徳小の子供たちの様子を見て、本校の2年生からも自然に手拍子が起こります。

続いて、2曲目として、ポルノグラフィティの「Music Hour」の曲に乗せたアップテンポの創作ダンスが披露されました。

色とりどりのポンポンを持って、激しく踊る山都・潤徳小の1・2年生。

こちらも楽しい気分になってきます。

和風テイストの「花笠音頭」から、急にリズミカルな「ナウい」踊りに切り替わり、ちょっと戸惑う本校の2年生たち。

途中からは、手拍子をつけて、こちらもノリノリになりました。

最後は、本校児童からお礼や感想の発表です。

日野潤徳2年生B「とってもかっこよかったです!」

日野潤徳2年生C「友達と協力して踊っていて、とても揃っていました。」

たくさん手が挙がって、山都・潤徳小の子たちに伝えていました。

聞いている山都・潤徳小の子供たちもうれしそうです。

両校にとって、史上最大の運動会を控えていますので、側面から応援し合って盛り上げていきたいと思います。

本校からも10月になり、運動会の練習が本格化したら、山都・潤徳小に発信したいと思います。

まずは、9/9の山都・潤徳小の運動会の成功を祈っています!【校長】

(山都側から見た交流の様子は、こちら)

「心理実践実習」スタート②

今年度、本校では、明星大学大学院心理学研究科の2名の大学院生の実習を受け入れています。

1学期に、前半1名の実習が終了しましたので、2学期は、後半のもう1名の実習を行います。

まずは、緊張しながら、本校の教職員の前で挨拶です。教職員も拍手で迎えます。

本校の特別支援教育コーディネーターでもある養護教諭から、児童の概況などについてレクチャーを受けます。

現在、本校では、教育実習生も受け入れていますが、心理実践実習ですので、まずは、児童の状況について理解を深めることが大事です。

実際に、様々な授業に入って、子供たちの様子を観察します。

こちらは、2年生の音楽で、子供たちと一緒にリズム遊びをしているところです。

一緒に活動しながら、子供たちの特徴を把握していきます。

将来はスクールカウンセラー(SC)などの心理職を目指しているということなので、本校のSCと相談室で実際の業務などについて説明を受けて学びます。

初日から多くの教職員や子供たちと関わって、あっという間に時間が過ぎていきます。

すると、おなかもペコペコです。

本校自慢の給食を満喫です。

実習生「日野は給食がおいしいと聞いて楽しみにして来ました。本当においしいです!」

現場での実習でたくさんのことを吸収して、希望する心理職につなげてほしいと思います。【校長】

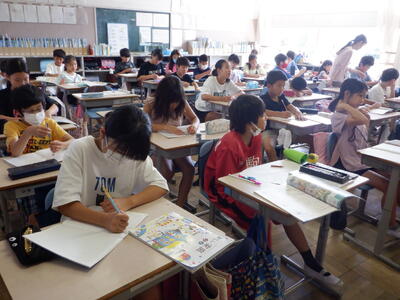

SDGsって何だろう?

2学期の総合的な学習の時間で環境について調べていく4年生。

まずは、とっかかりとして、日野市環境保全課の皆様においでいただき、SDGsの基礎について教えていただきました。

環境保全課の方「SDGsって知ってるかな?」

4年生A「知ってる!17個の取組があるんでしょ?」

4年生B「地球温暖化!」

4年生C「リサイクルとか?」

今夏の「秋田豪雨」の写真、2020年の台風による浅川増水の写真が示されます。

4年生D「あ、台風19号だ!」

子供たちの記憶にも残っているようです。

環境保全課の方「最近の気候変動で、大きな災害が増えています。人間の活動が自然環境に悪影響を与えず、その活動を維持できるような取組をSDGsといいます。」

環境保全課の方「例えば、『ゴミ拾い』をすることで、『14 海の豊かさを守ろう』や『15 陸の豊かさも守ろう』につながり、さらに『3 すべての人に健康や福祉を』や『11 住み続けられるまちづくりを』にもつながります。1つの行動が、いろいろなことに結び付くのです。」

4年生E「ちりも積もれば、山となるってことだね。」

環境に関する学習は、知識を学ぶだけでなく、いかに実践につなげられるかがカギとなります。

4年生としてできることを、学習を通して考えてほしいと思います。【校長】

教育実習開始!

全校朝会で挨拶した2名の教育実習生は、所属学級でも自己紹介などを行いました。

子供たちも、新しい先生を迎えてニコニコです。

校長「潤徳小のことを教えてあげてね。休み時間は一緒に遊んでくれるかもしれないよ。」

「やったぁ!」と歓声が上がります。

とは言っても、本校に遊びに来たわけではありません。

多くの学級の様子を見て、教員の仕事や児童の状況などについて学んでいきます。

今日も休み時間は、暑さ指数が「危険」の数値のため、外遊びができません。

実習生は室内遊びに付き合ったり、学校探検に連れ出されたりしています。

所属学級でも、早速、授業補助です。

補助をしながら、自然に多くの子と関わっていきます。

嵐のように忙しい時間が過ぎ、ようやく給食・・・と思っても、食べながら質問責めにあい、お替わりの配膳を手伝い・・・と休まるヒマはありません。

教員の実態の一端を肌で感じる1日となったようです。

実習期間は4週間。自分の将来を考える上で、貴重な経験にしてほしいと思います。【校長】

臨時朝会開催

本日(9月1日)の朝、オンラインで臨時朝会を開催し、全校児童に教育実習生2名を紹介しました。

<校長先生のお話>

教育実習生2名の所属が発表されました。

<教育実習生による自己紹介>

本校の学校キャッチフレーズである「笑顔招福~SMILEFUL150years潤徳小~」にふさわしい、笑顔あふれる自己紹介をしていただきました。

本日から9月29日までの間、2名の教育実習生が本校で教員としての基礎を学ぶことになります。

子供たちに直接指導することを通して、教員としてのやりがいや素晴らしさを実感してほしいと願っています。

持続可能な暮らしへ 物やお金の使い方

今日は、ちょっと難しそうなタイトルですが・・・。

これは、5年生の家庭科の単元名です。

5年生の学級では、ちょうどこの単元の内容の授業が行われていました。

家庭科というと、裁縫や調理というイメージが強いですが、最近は、こうした「消費者教育」に関する内容も含まれます。

ちょうど、子供たちは、上の写真のテーマについて話し合っていました。

5年生A「物を買うときには、再利用できるかということも考えて買うようにします。」

5年生B「必要な分だけ買うようにします。」

5年生C「不必要なものは買わないようにします。」

校長「あれ?八ヶ岳移動教室では、どう考えても不必要そうなおみやげ買ってなかった?」

5年生たち「あはは、そうだったかも。」

買い物は、買う人の申し出を売る人が受けて成立する売買契約であること、現金だけでなく、プリペイドカードなどを使って買うこともできること、店舗でなくても通信販売等で商品を購入できることなどを学んでいきます。

インターネットが普及している時代、子供たちだけでも高額な商品を購入できる可能性もあることから、このような学習も早期から行われています。

昔のように、わずかなお小遣いを握りしめ、駄菓子屋さんに走っていた時代とは大きく環境が変わってしまいました。

さらに、最近は、ガソリンや電気代、生活必需品の値上げを聞かない日がないくらい、厳しい世の中になってきています。

賢い消費者になることを小学生のうちからしっかり学ばなければならない時代なのですね。【校長】

寝る子は育つ!

今週は、各学年の身体計測が実施されています。

身体計測前には養護教諭から学年の発達段階に応じた保健指導が行われます。

今日は、4年生の計測日でしたので、保健室での様子を見てみました。

今回のテーマは、「ぐんぐん背が伸びる秘密」です。

ビデオ映像やスライドを見ながら、養護教諭の話を聞きます。

背が伸びるということは、骨が伸びるということ。

骨の両端には「成長板」という軟骨が層になった箇所があり、軟骨細胞が分裂することによって、骨が伸びる、つまり、背が伸びる仕組みになっているとのことです。

ちなみに、大人になって背が伸びなくなるのは、軟骨が骨に変わり、固定化するからだそうです。

骨が一番成長するのは、平均で男子が12歳頃、女子が10歳頃ということになるので、4年生はぐんぐん成長し始める入り口のあたりということになります。

成長期に差し掛かった子供たちにとって大事なのは、次のことです。

1 栄養ある食事

2 適度な運動

3 十分な睡眠

特に気を付けなければならないのは睡眠です。

小学校1〜4年生の平均睡眠時間は9時間程度です。

しかし、成長のために推奨される睡眠時間は9〜11時間とのことです。

世界一睡眠時間が少ないと言われる日本人。

成長ホルモンが分泌されるのは夜9時から朝4時くらいとのことですので、まさに「早寝早起き」が成長の秘訣のようです。

養護教諭「夜9時前に寝ている子はいるかな。」

周りをキョロキョロしながら、数人の子が手を挙げます。

やはり、多くの子は、夜更かし気味なことが分かります。

また、寝る前にテレビやスマホを見ていると、脳が興奮して、「よい睡眠」の妨げになるので気を付けましょう。

養護教諭の話を聞いた後は、身長・体重の測定を行いましたが、夏休みの間に規則正しい生活を送って、いっぱい成長できたかな?【校長】

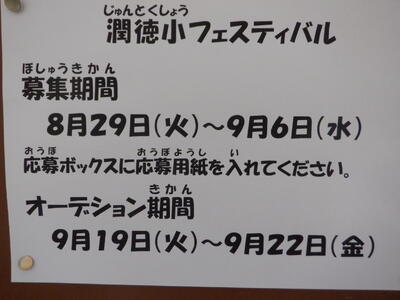

「潤フェス♪」出場者募集開始!

今朝は、緊急臨時児童集会が開催されました。

内容は、11月に開催予定の「潤フェス♪」出場者募集に関する案内です。

(「潤フェス♪」とは何か?詳しくは、こちら)

代表委員の児童がリモートで全校に向けて出場を呼びかけます。

代表委員以外の児童は、教室で説明を聞いています。

「潤フェス♪」開催を発表した7月の児童集会の際に使用したビデオも再度流されましたので、思い出した子も多かったようです。

代表委員「みなさん、夏休みの間に『潤フェス♪』の練習はしましたか?ぜひ、多くの人に参加してほしいと思います。待ってま~す!」

児童集会終了後、1時間目の体育に向かおうとしていた4年生が、早速、「潤フェス♪」の応募用紙をのぞきこんでいます。

校長「どう?『潤フェス♪』出てみたい?」

4年生たち「出たい!出たい!」

4年生A「僕は、剣道で出ようかなぁ。竹刀を持って、道着を着ようっと。」

4年生B「校長先生、野球で出ることできるの?」

校長「うーん、たぶん、場所は体育館のステージだろうからねぇ。キャッチボールくらいならできるかもね。」

4年生B「オレは、球が速いから、それを見てほしいんだ。」

12/2(土)の開校150周年記念式典の「前座」として行われる「潤フェス♪」。

自分たちで企画し、自分たちが参加し、自分たちで盛り上げるという、児童中心の大変高度なイベントです。

成功に向けて、全校一丸となって取り組んでいきます。【校長】

「潤徳陸上」開幕!

ハンガリーのブダペストで開催されていた「世界陸上」。

今朝までテレビの生中継が行われていました。

日本人選手の金、銅メダル獲得もあり、たくさんの選手の活躍が見られました。

「世界陸上」は閉幕しましたが、本校では、今日から「潤徳陸上」が開幕です!

今朝は、1時間目から校庭に1年3・4組と2年生全員が校庭に集まりました。

合同で50m走のタイム計測を行うのです。

10/28(土)に行われる「日野市市制60周年・開校150周年記念運動会」。

今回は、各学年の徒競走の結果に得点を付け、団体競技の結果と合わせ、紅白で優勝を争います。

そのため、タイム計測が紅白を分ける基礎データとなるのです。

熱中症予防対策で、暑さ指数の低い朝のうちにタイムを計ります。

朝一番で計測するわけですから、準備体操をしっかり行わなければなりません。

ラジオ体操も当日のプログラムの1つになりますから、真剣に取り組みます。

6つのコースを使って、計測開始!

各選手、きれいにスタートです!

タイムを計測することが目的なのですが、低学年の場合、どうしても勝負にこだわってしまいます。

ですから、だんだんと隣のコースに寄っていく子がいたり、横を向いて走る子がいたり・・・。

「前を向いて、最後まで駆け抜けなさい!」

ゴール付近にいる担任たちから大きな声がかかります。

計測後はすぐに水分補給。

夏季の体育の鉄則です。

これから運動会当日までの2か月間、練習を含め、様々な競技の「潤徳陸上」が行われます。

まずは、ケガなく、「エンジョイ陸上」の精神で頑張ってほしいものです。【校長】

集団下校訓練

本日(8月25日)、風雨が強まったことを想定した、集団下校訓練を実施いたしました。

副校長による緊急招集を知らせる放送で職員室に集まった学年主任が、校長から今後の下校方法について指示を受けました。

生活指導主任の合図で、児童は下校の準備を行います。

下校前に、校長から全校児童に向けた話がありました。

「保護者への引き渡し」や「集団下校」など、震災等の規模や状況に応じた適切な下校方法が選択できるように、本校ではこのように下校訓練を実施しています。「保護者への引き渡し」訓練は、保護者の皆様にご協力をいただき、4月下旬に実施いたしました。子供たちは、 教員の見守りの下、通学路の方面別に分かれてしっかりと集団下校を行うことができました。

さぁ、2学期スタート!

今日から2学期が始まりました。

昨日までの夏季学習会にも多くの子が参加していましたが、やはり全員が登校すると、「人口密度」が違います。

教室に子供たちが集まっているのを見ると、「青春ってすごく密なので」ということを感じたりします。

さて、始業式後に子供たちがどのように過ごしていたのかお伝えします。

1年生では「夏休み報告会」を行っている学級がありました。

1年生A「私は、沖縄に行きました。おいしいものをいっぱい食べました。」

このことについて、質問タイムがあります。

1年生B「どんなものを食べたんですか?」

1年生A「ショーを見ながら、ハンバーグステーキを食べました。」

校長「そうだよねぇ、やっぱり、沖縄といえばハンバーグだよねぇ。」

勝手に突っ込みを入れていると、担任から声がかかります。

担任「校長先生がどんな夏休みだったか、聞いてみたい?」

1年生たち「聞きた~い!」

校長「1年5組のさいとう いくおです。今年の夏休みは台風が来ていて、あまり出かけることができませんでした。家にいることが多かったので、いっぱい食べたら、また、おなかがぷっくりしてしまいました。」

1年生たち「あはは」

昨日までの夏季学習会でもそうでしたが、平凡な夏休みを公開しなければならず、ツラいものがあります。

1年生C「何を食べたんですか?」

校長「カップラーメンです。」

1年生たち「あはは」

1年生D「何個食べたんですか。」

校長「5個くらいです。」

1年生たち「あはは」

私生活を公開して1年生の心をつかむ、厳しい時間です。

2年生も同様に、夏休みの発表をしていました。

1年生より一歩進んでいるところは、「テーマ」を決めているところでした。

2年生A「ぼくは、『びっくりしたこと』を発表します。夏休みにプールに行ったときに、水風船を投げようとしたら、手の中で破裂してしまったので、びっくりしました。」

2年生たち「あー、わかる、わかる。」

発表内容がテーマをしぼってまとめられており、成長を感じることができます。

3年生は、「2学期に頑張りたいこと」を書いていました。

3年生A「校長先生、2学期にはどんな勉強するのかなぁ。」

校長「わり算がちょっと難しくなるかもね。漢字もいっぱい習うと思うよ。」

3年生A「それじゃあ、漢字を頑張ろうかなぁ。」

「家で頑張りたいこと」のところに「ママの手伝いをいっぱいしたい。」と書いている子がいました。

校長「ママのどんなお仕事を手伝えるかな?」

3年生B「うーん、皿洗いかな?」

えらい!!

休み時間になりましたが、快晴の天候にもかかわらず、校庭には誰もいません。

暑さ指数が「危険」の数値になっています。

夏休みが終わったというのに、このような日がこれからも続いてしまいそうです。

4年生では、本格的に学習を始めている学級がありました。

1学期から取り組んでいる、総合的な学習の時間の「浅川博士になろう」の発表の続きのようです。

「鳥グループ」の発表です。

4年生A「『リュウキュウツバメ』は、何番の写真の鳥でしょうか?」

クイズを交えながら、調べたことをしっかりと発表していました。

5年生では、係活動について相談している学級がありました。

係活動は、係の仲間と協力し、学級をよりよくしたり、より楽しくしたりするために行う活動です。

ですから、自発的で創意工夫できる内容を考えています。

係ごと(この学級では「会社」と呼んでいます)に「経営計画書」を立て、どうすれば学級が盛り上がるか相談しています。

マンガ、ダンス、クイズ・・・楽しそうな企画をいろいろ考えているようです。

6年生は、当番活動を決めていました。

学級をより楽しくするためのものが係活動であるのに対し、学級で日々生活する中で、絶対に行わなければならない仕事が当番活動になります。

電気、窓、配り、時間割・・・様々な学級内の仕事を「一人一役」で分担します。

希望が叶わないと、じゃんけんなどで決めることがありますが、どの仕事も学級内で欠かせないものですから、最高学年としてしっかり取り組んでほしいものです。

来週からは給食も始まり、本格的に学校生活を送ることになります。

厳しい暑さも続きそうですから、体調をしっかり整えて、頑張ってほしいと思います。【校長】

2学期始業式

本日(8月25日)の朝の時間、オンラインで「日野市市制60周年・開校150周年記念 2学期始業式」を開催いたしました。

<校長先生のお話>

開校150周年記念式典は、12月2日(土)に実施する予定となっています。

子供たちに、開校140周年記念式典の様子を撮影した写真や航空写真の紹介をしました。

【開校140周年記念式典の様子】

【開校140周年記念の航空写真】

2学期は、式典や航空写真に限らず、日野市市制60周年・開校150周年記念運動会や「潤フェス♪」など工夫をこらした各種イベントが目白押しとなっています。みんなで、笑顔いっぱいの潤徳小学校にしていきましょう。

<代表児童の言葉>

5年生の児童4名が、全校児童を代表して作文を読みました。

代表児童の4名は、「2学期にがんばりたいこと」について、堂々と発表することができました。

<校歌斉唱>

2学期は、開校150周年記念に関わる楽しいイベントがたくさん予定されています。

潤徳小学校の児童はもちろん、潤徳小学校に関わる全ての皆様が、2学期も「笑顔招福」で過ごせることをお祈りいたします。

サプライズ!東西コラボレーション【研究推進委員会より】

夏季学習会にて久しぶりに子供たちと再会した後は、今年度5回目の校内研究会がありました。

今年度、潤徳小学校では

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookを活用した対話的な学びの実現~

という研究主題のもと、授業改善を進めています。

日野市立潤徳小校長

「2学期はいよいよ研究授業が始まります。昨年度帝京大学の福島先生からも教わったとおり、『時空を越える交流』ができることがICT活用の利点です。

ということで・・・」

山都町立潤徳小校長

「こーんにーちはー!」

校長から職員へのサプライズでしょうか。山都町立潤徳小校長×日野市立潤徳小職員との『東西コラボレーション』が始まりました。

山都町立潤徳小校長

「日野では、明日から始業式と聞きました。こちら山都町は、来週の月曜日から2学期のスタートです。

山都町立潤徳小では、9月2日に八朔祭(山都町の八朔祭は大造り物の引き廻しで有名です)、9月9日に地域ぐるみの運動会と大きなイベントが控えています。

こちらの現在の気温はなんと28.6度です。平地と比べ5度違うこともあるほど、山都町は涼しく、こうした行事も行うことができます。

山都町立潤徳小閉校まで残り7か月となりました。

これからも2校で交流を重ね、東西潤徳小コラボを歴史に刻んでいきましょう!」

日野市立潤徳小校長

「昨年度は、学年同士の関わりが主な交流内容でした。

今年度は、教育課程に関わる学校全体の取り組みの中での交流として、質を高めていきましょう。校内研究でも、『つながる』学びを深めていきましょう。」

対話を通してつながること、その中で生まれる学びについて研鑽を深めながら、2学期の授業実践を積み重ねていきます。

【研究推進委員会】

※山都町立潤徳小学校から見た本日の様子はこちら!

夏季学習会②

今日は、夏季学習会の2日目です。

特に低学年(1〜3年生)の様子をお伝えします。

1年生の教室に入ると、多くの子がChromebookを使った個人学習に取り組んでいました。

「ドリルパーク」で計算や文字の練習をしたり、お絵かきソフトで自由に絵を描いたりして静かに学習しています。

担任「Chromebookを使った勉強が好きな人?」

多くの子たちの手が挙がっています。

1学期には、「先生、やり方が分からない!」、「パスワード忘れた!」などと言っていた子供たちが自分だけで学習が進められるようになっています。

ちょっと大人になった1年生たちです。

2年生は、自宅から学習に必要なものを持参している子が目立ちます。

好きな本を持ってきて読書していたり、そろばんを持ち込んで練習していたりするなど、自分で課題を決めて過ごしています。

2年生A「四一が四、四二が八・・・」

小声でつぶやいている子もいます。

2年生は2学期に算数でかけ算を学習します。

予習ということになるのでしょう。

小学校の算数で大事なポイントになりますから、しっかりマスターしてほしいものです。

昨日に続いて、休み時間には外遊びをすることができました。

ほほえみの丘に子供たちが群がっている光景は本校ならではです。

3年生では、タイピングソフトに熱中している子たちが多く見られました。

校長「夏休みにChromebookを持ち帰って、タイピング練習、一生懸命したの?」

3年生たち「・・・(無言でうなずく)」

すごい集中力で、カタカタとキーボードを打ち込んでいます。

大人以上のスピードで入力している子もたくさんいます。

子供たちの成長の早さには驚かされます。

この2日間の1年生から6年生までの様子を見ていて、いわゆる「夏休みボケ」の子供たちはほとんどいないように感じました。

自分自身が小学生だったときは、2学期が始まってもしばらくの間は夏休み気分のままでしたが・・・。今の子供たちの方がしっかりしているのですね。

ご家庭で、保護者の皆様がしっかりと生活リズムを整えてくださったのでしょう。

ご協力いただき感謝申し上げます。

明日から始まる2学期、大いに盛り上げていきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

夏季学習会①

いよいよ、明後日、8/25(金)から2学期が始まります。 本校では、2学期開始に先立ち、今日と明日の2日間、「夏季学習会」を実施しています。 本格的に学校生活がスタートする前に、子供たちの健康状態を確認したり、学習への不安を解消したりすることが目的です。

朝型の生活習慣に戻す「慣らし」の期間とも言えます。

参加は任意ですが、多くの子が参加して、久し振りに学校がにぎやかになりました。

今日は、高学年(4〜6年生)の様子を主にお伝えします。

4年生のある学級では、夏の出来事について、「◯✕クイズ」を出し合っていました。

担任「せっかくですから、校長先生からも1問、どうですか?」

無茶振りは相変わらずです。

校長「夏休みに校長先生は、キャンプに出かけた。◯か✕か。」

写真のように、「◯」のポーズをする子が多いのですが・・・。

校長「正解は、『✕』です。」

台風の影響や猛暑で徹底的なインドア生活を送った夏休み。子供たちに紹介するようなことはありません・・・。

多くの子が集まりましたから、「休み時間」も設けました。

ところが、チャイムが鳴っても誰も校庭に出てきません。

生活指導主任「今日は、暑さ指数が基準以下になっていますから、気を付けながら外遊びをしても構いません。」

この放送を聞いた子供たちが一斉に校庭に出てきました。

振り返ると、1学期の後半から、猛暑でほとんど校庭で遊ぶことができない日が続いていました。

外遊びできるかは、放送を聞かないと分からないようになってしまった子供たち。

猛暑の影響は深刻です。

5年生も静かに学習に取り組んでいます。

校長「夏休み、楽しかった?」

5年生A「うん、楽しかった!秋田に出かけたの。校長先生はどこかに出かけた?」

校長「うん、校長室かなぁ・・・。」

会話がかみ合いません(苦笑)

5年生B「ぼくは、ちょっとつまらなかったなぁ。どこにも出かけなかったし。」

校長「校長先生も同じ。大丈夫だよ。」

何が大丈夫なのかはよく分かりません・・・(苦笑)

6年生の教室です。

校長「考えてみれば、小学校最後の夏休みだよねぇ。どうだった?」

6年生A「そうか、最後の夏休みかぁ。その割には平凡だったなぁ。」

校長「来年の今頃は中学校最初の夏休みだね。部活とか頑張ってるのかもね。」

6年生B「中学校の夏休みの宿題ってたくさんあるのかなぁ・・・。」

少し、来年のことが気になり始めているようです。

もちろん、1〜3年生の子供たちもたくさん参加していました。

その様子は、明日、お伝えしたいと思います。【校長】

防犯訓練

本日(7月20日)の午後、日野警察署の方を講師にお招きして、教職員を対象とした防犯訓練を実施しました。

今回は、不審者が校内に侵入した際の対応方法について教えていただきました。

特に、学校に常備している「さすまた」の使用方法について、具体的なご指導をいただきました。

<日野警察署の方によるデモンストレーションの様子>

<教職員による実践練習の様子>

フォーメーションや態勢など、細やかにお声がけいただきました。

子供たちの命を守るために、そして子供たちの「笑顔招福」のために、今後もさまざまな事件や事故を想定した訓練を継続して行います。

今年の夏休みは35日間!

今日は、1学期の終業式の日です。

最後の日は、お楽しみ会で過ごす学級が多く見られます。

初めて「何でもバスケット」で遊ぶ1年生の学級がありました。

担任「せっかくですから、校長先生から問題を・・・。」

いつもの無茶振りです。

校長「2学期に『潤フェス♪』に出たい人!」

一気に動くかと思ったら、不思議顔になってしまった1年生たち。

1年生A「『潤フェス♪』って、なぁに?」

まだ、啓発が必要です。

校長「夏休みに、どこかにお出かけする人!」

ようやく動き出して、ゲームスタートです。

2年生のお楽しみ会の様子です。

「宝探し」の宝が隠されている間に、机に伏せたり、目を覆ったりして待っている子供たち。

係の子たちは、見付けにくい場所に急いで折り紙の宝を隠します。

校庭を歩いていると、水鉄砲で遊んで・・・いえ、理科の実験に取り組んでいる4年生の学級がありました。

たちまち、「銃口」を向けられてしまう校長。

校長は、無実・・・です。。。

今日は、暑さ指数(WBGT)の数値が一段落。

最後の日に、元気いっぱい外遊びをする子供たちです。

6年生の教室に入ってみると・・・

担任「じゃあ、お題は、校長先生ということで。」

校長「???」

ここでも無茶振りです。

雰囲気から察すると、日光移動教室のフィーバーナイトで盛り上がった「似顔絵ゲーム」に取り組んでいるようです。

顔のパーツごとに分担して、似顔絵を描いていく6年生たち。

ちょっと分かりにくいですが、「臨時校長賞」は、この作品に。

ポイントは、「えがおしょうふく」と書いてあるところでした。

お楽しみ会も終わって、大掃除に取り組む5年生たち。

高学年として、けじめをつけて、教室をきれいにしています。

3年生の教室では、「お楽しみ会」ならぬ、「ありがとうの会」が行われていました。

この学級の担任は、1学期いっぱいで産育休に入る予定です。

しばしのお別れになるので、感謝の気持ちを伝えます。

会の中では、「ビリーブ」の歌が歌われていました。

きれいな歌声が、おなかの赤ちゃんに届いたかな?

人生最初の通知表を受け取る1年生たち。

担任からよかったところをいっぱいほめてもらっています。

ちょっとだけ直さなければならないところは、夏休みの間に頑張りましょう。

さぁ、35日間の夏休みのスタートです。

150周年にふさわしい、すてきな思い出を夏休みの間にも残してほしいと思います。

みんな、元気で!2学期に会いましょう!!【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)