文字

背景

行間

日誌

教育実習最終日

今日は、9/1から本校で実習を行ってきた教育実習生の最終日です。

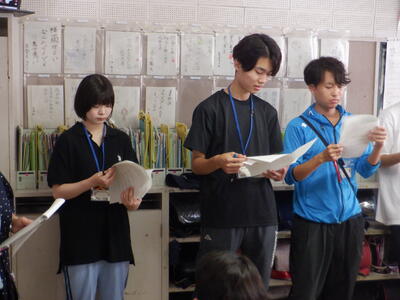

そこで、臨時全校朝会を開催し、実習生からの最後の挨拶の機会を設けました。

本校で鍛えられてきた実習生ですから、平凡な挨拶では許されません。

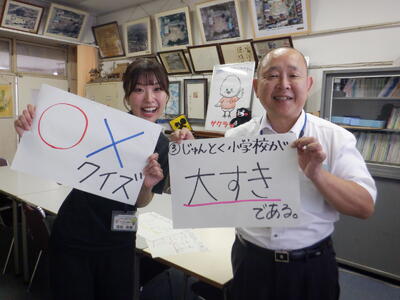

そこで、自作の「〇×クイズ」を交えての挨拶となりました。

問題は4問。例えば、

実習生「私の好きなことは、野球を見ることである。〇か×か。」

といった内容です。

このことは、実習開始時の挨拶で話していたことなので、覚えている子にとっては簡単な問題です。

1年生も「〇」を出した子は正解で大喜びです。

実習生「今日、私が履いている靴下の色は黄色である。〇か×か。」

といった難問も出されます。

「え~!」という戸惑いの声が各教室から上がります。

実習生「正解は・・・今日、私を見かけたら聞いてみてください!」

最後の問題は、「私は潤徳小学校が大好きである。〇か×か。」

子供たちも「〇」で大正解!

笑顔での最後の挨拶となりました。

教室に戻ると、早速、子供たちから「靴下チェック」を受ける実習生。

今日は「幸せの黄色い靴下」のようです。(笑)

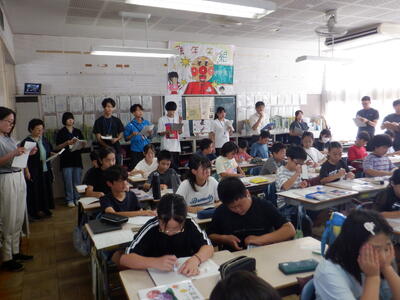

5年生の学年付の実習なので、1時間目から運動会の学年練習に参加します。

東京都教育委員会「デジタルを活用したこれからの学び(デジこれ)推進地区」実践校の指定を受けている本校。

運動会練習も体育館、多目的室、5年教室の3か所にパート別に分かれ、オンラインでつなぎ、5年生の運動会実行委員の進行で効率的な練習を進めています。

「最後の授業」も行います。実習を通して、だいぶ「先生」らしくなってきました。

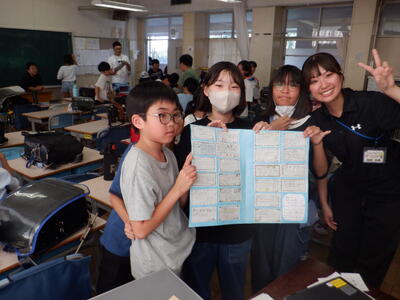

所属学級の5-2でのお別れ会では、子供たちからの寄せ書きが贈られました。

実習期間で育まれた子供たちとの絆は大きな宝物になることでしょう。

潤徳小での経験が実際に教壇に立った時に役立つことを願っています。【校長】

【MJ】明星×潤徳 公式会議

本校の「トップオブザトップ」である5・6年生の児童会本部役員は、大きく、3つの分担に分かれています。

第1は、「潤八なかよし大作戦」担当

第2は、「MJリターンズ!」担当

第3は、「?」担当です。(まだ、公開していないので秘密です。)

今日は委員会活動の日です。

児童会本部役員たちは、3つの担当に分かれてそれぞれ話し合いを進めました。

そのうち、「MJリターンズ!」担当の子供たちが校長室に集まってきました。

なぜなら、明星大学学友会吹奏楽団の団員の方々とオンライン会議を行うためです。

昨年度の「MJコンサート」からさらに発展させた内容とするために、今回は「子供たちがつくる学校プロジェクト」にこだわり、計画段階から子供たちが主体的に関わるようにしています。

そこで、この委員会活動の時間に楽団の方々に参加していただき、オンラインによる打合せを実施することになったのです。

Google Meetを使って、明星大学とつなぎます。

楽団からは、主に副団長の方が対応してくださいました。

なお、明星大学学友会吹奏楽団は、先日の9月21日に開催された「第65回東京都吹奏楽コンクール大学の部」にて、見事金賞を受賞し、悲願だった「第73回全日本吹奏楽コンクール大学の部」の出場権を勝ち取りました!

創部以来2回目の全国大会出場という歴史的な快挙を成し遂げ(58年ぶりとのことです)、喜びの絶頂にある楽団の方々ですが、こうした中でも本校との絆は大切にしてくださっています。

「MJリターンズ!」担当のリーダーの挨拶から会議がスタートです。

まずは、各自が自己紹介します。

6年生委員A「わたしは、ピアノを習っています。よろしくお願いします。」

音楽にちなんだ自己紹介をしている子もいます。

協議開始です。

とは言っても、トップシークレットの内容なので、今の段階で明かせることはないのですが、本部役員たちの提案に対して、楽団の方々が実現可能性について話をしてくださるという感じになりました。

子供たちの相当無茶振りな要求にも全力で答えようとしてくださる楽団の方々。

全国レベルの風格を感じさせます。

20分近く、熱のこもった議論が行われ、大まかなコンサートの流れが見えてきました。

全国2万校弱ある小学校のうち、小学生と大学生が本格的に会議を行っているのは本校だけではないでしょうか。

さすがに、慣れないオンライン会議で、子供たちも緊張しっぱなしという感じでしたが、「子供たちがつくる」ということを貫き通し、唯一無二のコンサートをつくり上げてほしいものです。

なお、コンサートの開催日時が決定しました!

12月2日(火)4校時(特別時程 11時15分~)本校体育館にて

昨年度同様、保護者等の方も観覧できるよう計画を立てますので、お楽しみに!

ひょっとしたら、そのときは、明星大学学友会吹奏楽団が「全国制覇」している後かも!【校長】

手話を使ったコミュニケーションによる「幸せ」

総合的な学習の時間に「福祉」についての体験をしたり、調べ活動を行ったりして、「みんなの幸せ」について考えている4年生たち。

今日は、日野市聴覚障害者協会、日野市手話サークルの皆様のご協力を得て、耳の不自由な方とコミュニケーションを図る方法について学びました。

司会の方「誰が耳の聞こえない人か分かりますか?」

根拠なく手を挙げる子供たち。

耳が不自由であることは外見だけでは分からないのです。

実生活でも不便なことがあります。

司会の方「みなさんは、朝、どうやって起きますか?」

「目覚ましをかける」、「お母さんに起こしてもらう」など、口々に答える子供たち。

しかし、耳の不自由な方が一人暮らしをしていた場合、どんなに大きな音の目覚まし時計を鳴らしても起きることはできません。

そこで、時間になったら振動する装置をポケットの中に入れておく工夫をしているそうです。

音が聞こえなくても、例えば、来客があったら人感センサーでライトがつくなど、代替の方法があることを学びます。

次に、耳の不自由な方とコミュニケーションをとる方法について考えます。

子供たちからは「手話」との声がすぐ上がりますが、それだけではありません。

「身振り」、「口話」、「空書」、「指文字」、「筆談」など、様々な方法があるのです。

しかし、覚えてしまえば、すぐに、手軽に、正確に耳の不自由な方とコミュニケーションをとることができるのが手話です。

そこで、基本的な挨拶や単語について教えていただきました。

それぞれの手話には成り立ちの意味があり、そのことを教えていただくことにより、子供たちは楽しみながら手話を覚えていました。

最後は、質問コーナーがありました。

4年生A「何時に寝ますか?」

ということを自分の知っている手話で聞いている子もいました。

4年生B「今年の目標は何ですか。」

聴覚障害の方「たくさんの人に手話を知ってもらい、使ってもらうことです。」

今日、4年生の多くが手話のことを知ったので、目標に少し近付いたかもしれません。

「拍手」の手話で感謝の気持ちを伝える子供たち。

音はなくても、相手に自分の意思を伝えることはできるのです。

また1つ、「幸せ」の在り方を考えた4年生たちです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】いよいよ、1年生も始動!

今週、続々と運動会の学年練習が始まっていますが、今日は、1年生が小学校最初の運動会に向けた学年練習を行いました。

担任「これから、1年生の運動会練習を始めます。」

1年生たち「よろしくお願いします!」

礼に始まり、礼に終わる基本を学びます。

今年度は、全学年から招集された「運動会実行委員会」が活動しています。

あらためて、1年生代表の運動会実行委員が紹介されました。

練習開始前に気合入れです。

運動会実行委員「運動会、頑張るぞ~!!」

1年生たち「お~っ!!」

体育館に絶叫に近い声が響きます。

気合は十分なようです。

例年、1年生はリズム玉入れの競技を行っていたのですが、全学年、表現種目を行うことになったため、玉入れではなく、ダンスの練習に取り組んでいます。

どうやら、これから、子供たちの創作ダンスも取り入れていくようです。

新種目に取り組む1年生たち。

どうなるか、楽しみです。【校長】

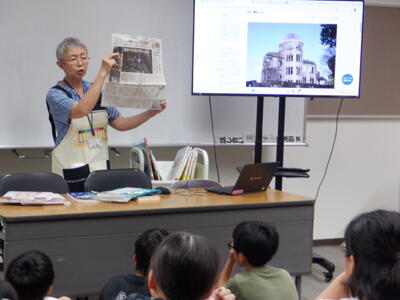

戦争に関するブックトーク

小学校では「戦争や平和」に関する内容を取り扱う学習があります。

5年生は国語で「たずねびと」を学習する中で、原爆の悲惨さや戦争の悲劇、そして平和について考えていきます。

しかし、戦争教材を扱う際に難しいのは、子供たちの「戦争」に対する認識に差があることです。

戦争当時の状況等について正しい理解がないと、登場人物の心情などに迫ることができません。

そこで、今朝の「潤いの時間」に学校図書館司書から戦争に関するブックトークを行っていただき、5年生が戦争についての知識を得る方法を学ぶ機会を設定しました。

3年生で「ちいちゃんのかげおくり」、4年生で「一つの花」を国語で学習している子供たち。

学校図書館司書から紹介を受けて、「懐かしい~」との声も聞かれます。

「はだしのゲン」、「火垂るの墓」など、子供たちがよく知っている本の紹介もありました。

デジタル化が進んだ現在では、得られる情報は図書資料からだけではありません。

新聞やインターネットの紹介を含めた話がありました。

ただ、様々な情報ソースがあるので、正しい情報を選択する力も必要です。

最後の感想では、

5年生A「もともと戦争のことには関心があったけど、今日の話で、もっと興味が湧いたので、いろいろな本などを読んでみたいです。」

のような発言もありました。

図書室には、戦争に関する本の特設コーナーも設けられています。

戦争について知ることは、同時に平和について考えること。

いつまでも平和な世の中が続くよう、5年生たちも学びを深めてほしいものです。【校長】

右見て、左見て、もう一度右を見て・・・

9/21~30までは秋の交通安全運動期間です。

本校は高幡不動の駅前に立地し、人通りが多いうえ、学区内には大きな道路や見通しの悪い交差点などもあります。

校長自身も折に触れ、学区域内をパトロールしていますので、今朝は、子供たちの登校の様子についてお伝えします。

高幡の交差点を渡っているところです。

きちんと手を挙げていて、立派です。

高学年と低学年が一緒に渡っています。

本校は集団登校を行っているわけではないので、高学年が自然に低学年を見守る関係になるとよいと思います。

高幡の交差点には交通安全協会の方々も立ってくださっています。

見通しの悪い交差点には、スクールガードボランティアの方々が見守ってくださっています。

子供たち「今、何時ですか?」

日常的な交流も行われています。

お巡りさんに挨拶しながら渡っていく子供たち。

走ってくる車を止めて、子供たちが安全に渡れるようにしてくださっています。

多くの方に見守られて、子供たちは安全に登校できています。

皆様のご協力に感謝の気持ちでいっぱいです。

スクールガードボランティアの方からは、右側通行が徹底せず、道いっぱいに広がって歩いている子供たちもいるとのお話を伺っています。

学校でも指導してまいりますが、ご家庭でも子供たちにお声掛けいただけるとありがたく思います。

地域ぐるみで子供たちの安全を守っていきたいですね。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】踊りは自分たちに任せて!

祝日を挟みましたが、朝からリレーの練習や応援団の話し合いなどが行われ、学校は、運動会一色になりつつあります。

各学年の練習も熱を帯びてきています。

今年度の運動会の最大の特徴は、各学年が表現の演技に取り組むこと。

しかし、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進める本校ですので、従来のように、教員が全て仕切って、「1・2・3・4、そこで腕を回して左を向く!」などのような一方的な指導ではなく、多くの学年が「実行委員会」または「踊リーダー」という名称で、代表児童を選抜し、自分たちで踊りを考えたり、全体のお手本になれるよう事前に練習したりして、主体的に演技に関われるようにしています。

3年生の「運動会実行委員」たちは、学年練習の際、各列の先頭に立ち、後ろに並ぶ他の3年生たちのお手本になるように踊っています。

子供たちは、実行委員たちが考えた「全力 協力 笑顔」のキーワードを意識し、一生懸命練習に取り組んでいました。

見ている方々に幸せを届けられるような演技になるでしょうか。

休み時間になると、各学年の動きが活発化します。

2年生の「踊リーダー」たちは、2-3に集まり、何やら相談しています。

どうやら、演技の中に「クラスオリジナルダンス」が入るようで、そのことを一生懸命考えているようです。

まだ、プログラムを公開していないので、詳しいことは明かせないのですが、4年生の「踊リーダー」たちも4-1に集まって真剣に練習しています。

何か手に小物を持っている子もいるようですが・・・。

5年生の運動会実行委員たちも5-1に集まって相談中です。

何やら「ショーアップするにはどうするか」というような声が聞こえてきますが・・・。

内容はまだ謎です。

6年生の実行委員たちは2階の空き教室に集まっていました。

6年生は恒例の「アレ」を踊るのですが、どうやら練習しているのはその踊りではなさそうです。

いったい、何を練習しているのか?

これも、謎です。

ちょっと紛らわしいですが、全学年から代表が集まっている「運動会実行委員」の話し合いも連日行われています。

今日は、5・6年生の委員だけの話し合いのようです。

各学年から出された運動会を盛り上げるための工夫について、実現性があるかどうかを検討していました。

明日は、全学年の実行委員が集まって議論を深めるようです。【校長】

世界陸上が終わり、潤徳陸上が始まる

9/13~21まで開催された東京2025世界陸上競技選手権大会。

昨夜は、男子の4×100mリレー決勝が行われ、日本代表選手の走りに声援を送られた方も多いのではないでしょうか。

特に本校の5年生は、同じ国立競技場のトラックを走っていますから(詳しくは、こちら)、選手と同じ感覚で競技を見ることができたのではないかと思います。

昨夜の興奮が収まらぬ中、本校では、選抜リレーの代表選手が集まり、「朝練」を開始しました。

今朝は1回目なので、各チームごとに集まって、勝敗のカギとなるバトンパスの練習を集中的に行いました。

惜しくもメダルを逃した「リレー侍」の悔しさを晴らせるか!

明後日からも厳しい「朝練」が続きます。

一方、そのリレー選手のモチベーションを上げる応援団の「朝練」も始まっています。

団長を中心に、どのような応援構成にしていくか自分たちで話し合っています。

応援団も「子供たちがつくる学校プロジェクト」です。

また、運動会に向けた各学年の学年練習も始まりました。

今日の練習割当は2年生と3年生です。

今回の運動会は、全学年、表現の発表を行いますので、体育館で基本の動きを一つ一つ確かめていました。

こうして、運動会の練習を本格的に行うことができるようになったのも、ようやく秋らしい天候になってきたからです。

今朝、9時半時点の暑さ指数(WBGT)の数値は21.8。5段階のうち、下から2番目の「注意」レベルにとどまっています。これまで、毎日のように1番上のレベルの「運動は原則中止」だったので、ホッとできるような数値になりました。

今日は1日好天に恵まれるようですが、最高気温の予想は30℃に届かないとのことで、これは、およそ100日ぶりのことだそうです。いかに厳しい暑さが続いたかが分かります。

青空の下で休み時間に思いっきり遊ぶことができるのも100日ぶりと言ってもよいかもしれません。

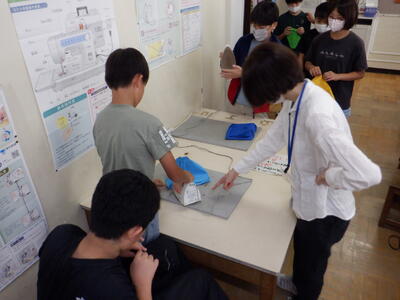

そして、世界陸上とともに、本校の6年生に対するミシン学習支援も今日でファイナルです。

6年生で「潤ファミ先生」のお世話にならなかった子は誰もいないのではないか・・・と思えるほど、積極的に子供たちに関わっていただきました。心より御礼申し上げます。

展覧会で展示される子供たちのお弁当袋、お楽しみに!【校長】

車椅子体験&ミシン学習支援

総合的な学習の時間に福祉についてお話を伺ったり、調べたりすることを通して「みんなの幸せ」について考え始めている4年生たち。(詳しくは、こちら)

今日は、前回もお世話になった日野市社会福祉協議会の皆様にご協力をいただき、車椅子体験を行いました。

まず、最初に、脳性まひで車椅子の生活を送られている方のお話を伺いました。

日常の様子や、特別支援学校の生活などについて、ユーモアを交えながら分かりやすくお話しいただきました。

子供たちにも問いかけがあります。

「満員のエレベーターに乗っていて、別の階で車椅子の方が待っているのを見かけたら、どうしますか?」

4年生A「自分が降りて、車椅子の入るスペースを空ける。」

4年生B「別のエレベーターに乗り換える。」

4年生C「自分が降りたら、その人の車椅子を押して、中に入れてあげる。」

優しい4年生の子たちです。

旅行に行ったり、パラグライダーに挑戦してみたりなど、不便なことはあるけれど、できることもたくさんあって、とても幸せであるというお話を伺って、子供たちの「幸せ」の捉え方も広がったようです。

続いて、学級ごとに車椅子の体験をします。

多くの子は、車椅子に乗るのも押すのも初めての体験です。

車椅子に乗りながら水を飲むことが難しいことや、マットの上を動くと、車輪が沈み、摩擦でとても力がいることなどを体感します。

車椅子バスケにも挑戦してみます。

バスケットリングがとても遠く感じ、なかなかシュートが入りません。

さらに得点版に点を入れようとすると、座ったままではなかなかできないことを経験します。

日ごろ、当たり前のようにできていることが、車椅子になると、極端に難しくなってしまうのです。

坂道のところなど、子供だけではちょっと危ない体験コーナーもあります。

そこで、潤ファミ店員(CS委員)の方々にもご協力いただきました。

子供たちも、車椅子で生活することの困難さが伝わった一方、こうした道具を必要としている方々の幸せにつながっていることも理解できたようです。

4年生の体験の様子を見て、校舎内に戻ってくると、家庭科室で「潤ファミ先生」の方々が6年生のミシン学習の支援をしてくださっていました。

お弁当袋もミシンを使って縫うところは多くの子ができ上がり、形になってきました。

後は手縫いの刺繍を行って、オリジナルのお弁当袋にしていきます。

袋の形になり、「校長先生、できた~!」と無邪気に見せに来る6年生たち。

しかし、「『潤ファミ先生』にも手伝ってもらったんでしょ?」と聞くと、当たり前のように「うん!」と答えてきます。

ミシン学習支援は来週の月曜日まで。子供たちへの真剣なサポートには頭が下がります。

潤ファミ店員並びに潤ファミ先生の皆様、本当にありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】子供たちがつくりまくる!

今日は、今年最後の猛暑日かという予報が出るほど暑い日となっています。

当然のように、休み時間は校庭で遊べない日となっています。9月も半分以上過ぎたというのに・・・。

しかし、校内では、休み時間に様々な取組が進められています。

こちらは4年生の「踊リーダー」たちが集まっているところです。

運動会まで1か月を切り、各学年練習がいよいよ来週から始まります。

そこで、「ミニ先生」役を担う踊りのプロを目指し、「踊リーダー」たちが練習を積んでいるのです。

お披露目ももう間近。練習に熱が入ります。

運動会と言えば、全学年から代表が招集された「運動会実行委員会」も開催されていました。

もう何回も会議が行われてきていますので、どんな取組を進めるか、活発な意見が出されていました。

体育館では、リレー競技に選出された子供たちが集まっていました。

今日はオリエンテーションということで、リレーの競技方法や今後の練習計画などについて担当の教員から話がありました。

来週からは、校庭で、実技の練習が始まります。

こちらは、運動会とは関係なく、「連合音楽会実行委員」の6年生たちが集まって話をしています。

連合音楽会は2か月以上先の行事です。

しかし、当日の衣装をどうするかなど、具体的な話し合いがすでに始まっています。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」は浸透し、もはや、どこでどんな話し合いが行われているか把握するのも難しい状況になっています。(苦笑)

来週からは、運動会の準備・練習が本格化することもあり、一段と「子供たちがつくる学校プロジェクト」が進んでいきそうです。【校長】

教育実習生研究授業

9月上旬から本校にて教育実習を行っている明星大学教育学部4年生の大学生がこれまでのまとめとして、2時間目に研究授業を行いました。

授業は、5年生の算数「倍数と約数」です。

ここしばらく、実習生から算数の授業を受けているので、子供たちも戸惑いなく授業に臨んでいます。

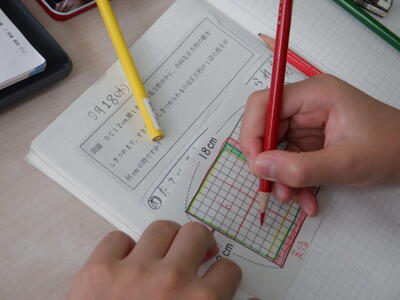

今日の問題は、「12cm×18cmの長方形の中に合同な正方形をしきつめるとき、すきまなくしきつめられるのは1辺が何cmの正方形のときか」というもの。

実習生と言えども、これからはICT機器を使えることが大事ですので、モニターに正方形をしきつめる例を示しながら説明します。

本校の教員もできるだけ時間をとって参観していましたが、今日は同じ明星大学の2年生の大学生の学校インターンシップ活動日でもあったため、「先輩」の様子を見て勉強していました。

実際にマスを使いながら考えている子もいました。

しきつめるためには、縦や横の辺の長さに対して、割り切れる長さが1辺の正方形でなければならないことに気付いていきます。

今日の学習のめあては「約数」について理解することです。

次回は、ぴったりしきつめるためには、縦も横も割り切れるような1辺の長さにしていかなければならないので、「公約数」の考えに発展していきます。

今日は、担当の大学の先生にもお越しいただき、ご指導をいただきました。

現在、個人面談期間中で午後の時間が空いていないので、本校の教員は来週、研究協議会の時間をとって、実習生に対してアドバイスを送る予定です。

実習は来週からも続きますので、さらに実践的な経験を積んで、教員の基礎を身に付けてほしいと思います。【校長】

子供たちがつくる授業『家庭科 持続可能なお金の使い方』ー研究推進委員会

今年度、最初の研究授業を行いました。

潤徳小学校では、第4次日野市学校教育基本構想を受け、「子供たちがつくる」教育活動の具現化を図っています。日々の授業の中でも「子供たちが能動的に学び、他者の考えを認め合い、交流する」場面をつくり出すことができるよう、今年度は以下の研究テーマのもと、授業改善を推進しています。

ファシリテーターとしての教師の役割

~子供たちがつたえ、つなぎ、つくりあげる授業~

第1弾として、9月10日に第5学年家庭科「持続可能な社会への物やお金の使い方」の授業が行われました。

子供たちは授業の中で、商品選択で重視する視点について、積極的に意見交流をしていました。

授業の様子をお伝えします。ぜひご一読ください。

授業の様子はこちら⇓

避難訓練(9月)

今日は、近隣のマンションから出火した場合を想定した避難訓練を実施しました。

副校長から、学校の近隣で火災が発生したことを知らせる全校放送が流れます。

今回は予告があったこともあり、落ち着いて避難の準備を始める子供たち。

学校の西方で火災が発生した想定なので、東側の非常階段から避難していきます。

集合場所も、いつもの鉄棒側でなく、プール前とし、火災現場から遠い場所としました。

校長の講評です。

・本来、9/2に実施する予定だったが、あまりにも暑すぎて、校庭に避難すると体調を悪くする子が出てしまうかもしれないと考え、今日に延期して実施した。

・延期した今日も暑い日が続いている。しかしながら、暑いからと言って地震や火事が起きないとは限らない。

・どんなに暑くても寒くても避難をしなければならない場合があることは覚えていてほしい。

暑さを考慮し、短い講評です。

最近は、一番気を付けなければならないのは、地震や火事ではなく、熱中症のように感じますが、こればかりはどこにも避難できません。。。【校長】

【潤ファミ】スーパーマーケットの秘密を探せ!

社会科で「店ではたらく人と仕事」の学習を進めている3年生たち。

今日は、実地学習として、実際にスーパーマーケットを見学し、そこで働いている方々の仕事の様子や売り場の工夫などについて学びます。

4学級の子供たちが一斉に動きますので、行き帰りの交通安全や、店内の児童管理など、ちょっと心配なところもあります。

そこで、「潤ファミ先生」の皆様にご協力いただき、見学を実施することになりました。

まずは、支援内容について学年の教員と打合せを行います。

子供たちと顔合せです。

3年生たち「よろしくお願いします!」

歩道があるものの、自転車などもよく通ります。

また、大きな交差点を渡る箇所などもありますので、「潤ファミ先生」の方々は子供たちに細かく声を掛けてくださっていました。

本日、お世話になるのは、「いなげや日野万願寺駅前店」です。

まずは、副店長の方から、見学の概要について説明していただきます。

ふと見ると、各所にこのような掲示がされています。

関係者の皆様のご配慮が心に染みます。

実際に開店直後の店内を見学させていただきます。

家族で買い物に来ているときと違い、学習ですから、どんな工夫があるか調べます。

3年生A「ショーケースのところに鏡がついてる。鏡に映って、商品がたくさんあるように見えるんでしょ?」

3年生B「10%引きとか、20%引きとかのシールが貼ってあって、賞味期限が近いものが売れるようにしている。」

校長の大好きな「半額」のシールも見られます。

子供たちから離れて、こっそり買おうかなぁ・・・(笑)

3年生C「この中の商品、全部98円なんでしょ?安いなぁ。」

校長「どうして98円なんだと思う?ぴったり100円でもいいのに。」

3年生D「うーん、何でかなぁ。」

校長「100円玉1つを出したら、おつりが出るでしょ。そうすると、安く感じるんだよ。」

3年生たち「あぁ、そうだね!」

様々なお店の工夫をノートに書き留めていく子供たち。

ふと見ると、「潤ファミ先生」の方々も子供たちに話しかけています。

日ごろから買い物をしている「プロ」の皆様ですから、「主婦の技」を惜しみなく伝授されているようです。

学級ごとに肉や魚コーナーのバックヤードも見せていただきました。

カットする前の大きな牛肉のブロックや、捌く前のブリなどを見て、子供たちからは驚きの声が上がっていました。

「潤ファミ先生」の皆様のご協力により、無事に学校に帰ってくることができました。

暑い中ですが、子供たちのことをよく見守っていただき、心より感謝申しげます。

また、「いなげや日野万願寺駅前店」の関係者の皆様、子供たちに丁寧に説明してくださったり、店内放送で他のお客様のご理解をお願いしてくださったりするなど、見学に全面的にご協力いただき、ありがとうございました。

3年生E「今日、お母さんといなげやに買い物に行こうかなぁ・・・。」

少しでも売り上げに貢献できれば幸いです。(笑)【校長】

ほっとひと息

昨日の午後は、「ゲリラ雷雨」に見舞われました。

ちょうど、低学年が下校し始めたときに土砂降りとなってしまい、大変な思いをしながら帰った子もいたことでしょう。

先週の台風15号といい、急変する天候への対応はとても難しいと感じます。

しかし、この豪雨は、今までの蒸し暑さが少し軽減されることにつながりました。

1時間目、2年生たちが校庭に出てきましたが、ちょっとだけ秋を感じる過ごしやすい気温です。

校長「何するの?」

2年生A「走るの!」

2年生B「50mのタイムを計るんだよ。」

運動会まで1か月を切り、来週あたりから、運動会の取組が本格化していきます。

涼しい間に、できる準備を進めておこうというわけです。

今日の予想最高気温は、昨日より8℃ほど下がるようです。

でも、これで平年並みなのだそうです。

もう、毎日が暑すぎて、「平年並み」を忘れてしまいそうです。

このまま、本格的な秋を迎えられるとよいのですが、週末はまた猛暑がやってきそうです・・・。

さて、今日も6年生のミシン学習に「潤ファミ先生」の方々が駆け付けてくださいました。

展覧会に出品予定の「お弁当袋」。

「潤ファミ先生」の皆様の献身的なご支援で、もはや、子供たちとの「共作」という雰囲気が漂っています。(笑)【校長】

すすんで、おしごとがんばります!

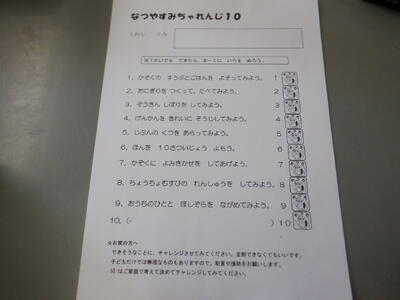

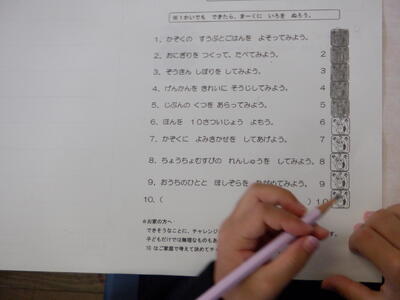

1年生は、この夏休み、「なつやすみ ちゃれんじ10」に取り組んでいました。

・かぞくの すうぷとごはんを よそってみよう

・おにぎりを つくって、たべてみよう

・そうきんしぼりを してみよう

・おうちのひとと ほしぞらを ながめてみよう

など、できそうなことに挑戦する課題です。

今日の道徳の時間、1年生たちは、「なつやすみ ちゃれんじ10」でできたことを色で塗って、夏休みの振り返りをしていました。

この作業の目的は、色を全部塗ることではなく、「なつやすみ ちゃれんじ10」の中には「自分のために頑張るもの」と「周り(家族)のために頑張るもの」が含まれていることに気付くことです。

1年生A「げんかんをそうじしたら、『きれいになったね』って言ってもらった。」

1年生B「家で、お母さんのあしにのると、『マッサージ屋さんに行くより気持ちいいね』って言ってた。」

自然に1年生たちからつぶやきの声が上がります。

1年生の場合、まずは、自分のことが自分でできるようになることが大事ですが、だんだんと、周りの人のためにも役立つ行動ができるようになっていくことも必要です。

道徳の教科書の「ぼくのしごと」を読みながら、自分の考えを深めていきます。

「ぼくのしごと」は、母親に一緒にお風呂掃除をしようと誘われた「ひろき」が、仕事を頑張る中で、家族から褒められ、認められていき、やがて家庭内の仕事として任されるようになったという話です。

夏休みで、学校で、自分の仕事を頑張った経験、また、頑張ったときにどんなことを感じたかなどを互いに教え合い、仕事がきちんとできたときの充実感や褒められたときのうれしさなどについて思い返していました。

学校は社会の縮図です。一人一人が自分の担当となる仕事をしっかりとこなすことにより、過ごしやすい環境が維持されていくことになります。

1年生も潤徳小の一員として自分の役割を果たしてほしいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】展覧会実行委員会スタート!

本校では、10月に運動会、11月に展覧会が開催されます。

展覧会は、図工や家庭科の作品を体育館に展示する行事です。

作品は、個人のものですから、基本的には「子供たちがつくる学校プロジェクト」にはなじまない行事ですが、本校の大きな柱ですから、そこにはとことんこだわります。

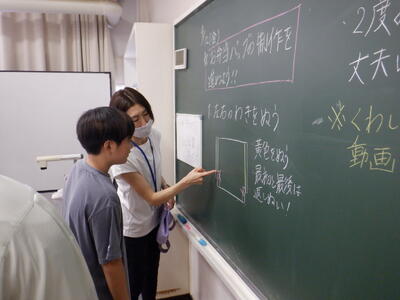

そこで、昨日から、「展覧会実行委員会」が組織され、話し合いを開始しました。

子供たちが持参している資料や紙ファイルを見ると・・・

「展覧会実行委員会(たてわりリーダー)」

と書かれています。

そうです。展覧会実行委員として、各たて割り班のリーダーの6年生たちが集まっているのです。

展覧会とたて割り班に何の関係が?

リーダーたちは、昨日開催された第1回の会議で出された「宿題」について、たて割り班内で相談した内容を次々発表しています。

展覧会の案内は、まだ、保護者等の皆様にもお出ししていない段階なので、もどかしいですが、展覧会実行委員たちが何を話し合っているのかはお伝えできません。

ヒントは、黒板に書いてある内容なのですが。(それでも、全然分かりませんね・・・。すみません。)

展覧会まであと2か月以上あります。

もちろん、各個人で作る作品を仕上げることも大事なのですが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を絡めるためには、こうして、相当前から準備を進めていくことになります。

また、1つ進化していく今回の展覧会、ご期待ください!【校長】

「幸せ」って、何だろう?

4年生はこれから、総合的な学習の時間に「福祉」について調べ、考えを深めていきます。

今日は、日野市社会福祉協議会のお二人の方に講師としておいでいただき、これからの学習のオリエンテーションを行いました。

「福祉」という言葉を聞いたことがあっても、どんな意味なのか理解してる子は少ない4年生たち。

講師の先生が問いかけます。

「『福祉』って、どんなイメージかな?」

4年生A「障害のある人に支援をしていくこと。」

4年生B「みんなが幸せになれるよう援助していくこと。」

どうやら「幸せ」という言葉がキーワードになりそうです。

そこで、各自の作業として、ワークシートに「自分の幸せ」、「友達の幸せ」、「みんなの幸せ」ということを考えて書き入れていきます。

「自分の幸せ」は、自分のことですから、当然分かります。

おいしいものを食べること、家族と一緒に過ごすこと、友達と遊ぶこと・・・

しかし、「友達の幸せ」になると、必ず当たるとは限りません。

4年生C「Dさんの幸せは『友達とおしゃべりをすること』だと思います。」

4年生D「うん、当たってます!」

4年生E「Fさんの幸せは『ゲームをすること』だと思います。」

4年生F「え~、違うよ!」

「幸せ」の価値基準はそれぞれの人によって違うのです。

講師の先生「それじゃあ、『担任の先生の幸せ』について考えてみようか?」

4年生G「みんなと一緒にいるとき!」

4年生H「海を見ているとき!」

4年生I「彼女といるとき!」

当たっているかは、担任しか分かりません。(笑)

さらに「みんなの幸せ」になると、もっと難しくなります。

一人一人が考える「みんな」の範囲が違うからです。

4年生J「潤徳小のみんながイベントに取り組んでいるとき!」

4年生K「地球上のみんなが誕生日を迎えたとき!」

「幸せ」という概念が意外に難しいことに気付いていきます。

ある人にとって幸せなことが、別の人にとっては、幸せとは言えない場合もあります。

そのために、「平等」と「公正」の視点が必要なことを学びます。

総合的な学習の時間は、「教えてもらう」のではなく、自ら調べ、考えることで学びを深めることが大事です。

これからの福祉の学習を通して、4年生たちは様々な立場の方の「幸せ」を考えていくことになりそうです。【校長】

【潤ファミ】6年生家庭科ミシン学習支援

突然ですが、皆様のご家庭にミシンはおありでしょうか?

この問いに対して、昭和の時代なら、多くのご家庭が「ある」と回答されたでしょう。

しかし、令和の時代、「1家庭に1ミシン」という状況ではなくなりました。

子供たちにとっては、身近にミシンを見たり、作業したりする機会は大きく減っています。

ところが、家庭科ではミシンを使う学習があります。

指導する教員も、子供たちもミシンに触れることが少なくなっているので、学習が進めにくい単元になります。

そこで、裁縫がお好きな「潤徳ファン」の方々にミシンの学習にご協力いただく企画を「潤ファミ」で立て、募集をさせていただいたところ、たくさんの方々のご協力をいただくことができました。

子供たちが作製を進めていくのは「お弁当袋」です。

完成品を見ながら、縫う場所などを確認していきます。

作業がスタートです。

針を扱うので、「怖い」と感じている子が多いミシンの学習。

しょっぱなから「潤ファミ先生」の力をお借りすることが多くなっています。

今日は、1・2時間目が6-1、3・4時間目が6-3がミシンの学習に取り組みました。

「潤ファミ先生」も支援される方が入れ替わりながら、つきっきりで子供たちに付き添ってくださいました。

実は、「潤ファミ先生」の方々のミシン学習支援は、先週の金曜日の6-4の授業から始まっています。

ところが、その日は台風15号の対応に追われ、十分な取材ができず、ご紹介が遅れてしまいました。

再来週にかけて、ミシンの学習は続いていきます。

子供たちも「分かりやすい!」、「助かりました!」など、「潤ファミ先生」の方々に感謝の気持ちを表していました。

皆様、これからもよろしくお願いいたします。【校長】

5年生 社会科見学④

学校に到着しました。

横浜を出発するときが1番雨がひどかったように感じます。(私を含め先生方の携帯電話の緊急速報メールが鳴り続きました。)

朝、送りだすときにはご心配いただいた保護者の方もいらっしゃると思いますが、無事に帰校することができました。

お弁当などご準備いただき、ありがとうございました。

(2016年4月から2018年3月まで)