文字

背景

行間

日誌

東西潤徳小学校コラボレーション〜「生くまモン」降臨編〜

先週の金曜日に本校の4年生の社会科見学公開を行いましたが、山都・潤徳小でも本日、何らかの公開をしていただけるという話をいただきました。ただし、内容は極秘とのこと。

本校の教職員にも、詳細を伝えることができていなかったので、給食時の昼の放送で、「今日の清掃の時間が終わったあたりで、熊本県の山都町立潤徳小学校で何かが起きるという話を聞いたので、興味のある人は見てください。」と呼びかけます。

得意の「こ・ん・に・ち・は〜」の「錦鯉」ネタで呼びかける、山都・潤徳小の池部校長先生。

本校の児童も「こ・ん・に・ち・は〜」と答えます。

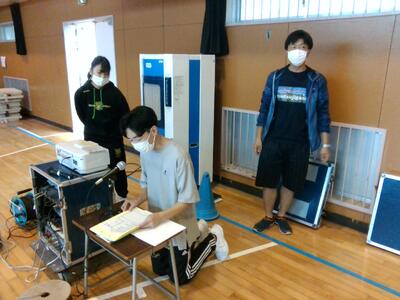

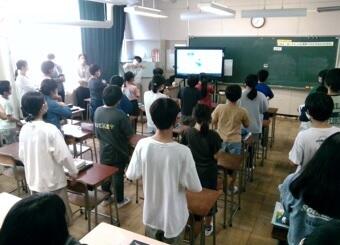

どうやら、山都・潤徳小では、外部講師の方を招いた「SDGs出前授業」が行われるようです。

山都・潤徳小 出前授業の司会の方「東京の潤徳小のみなさん、見ていますか〜?」

と呼びかけてくれます。遠い熊本から呼びかけられると、不思議な感じですが、うれしく感じます。

山都・潤徳小 出前授業の司会の方「今日は、スペシャルゲストが来てくれていますよ!」

すると、会場の山都・潤徳小の音楽室のドアから「黒い何か」が出てきます。

そうです。熊本の、いや、全世界のアイドル「くまモン」登場です。

くまモンも、私たち、日野・潤徳小にあいさつをしてくれます。

それも、「こ・ん・に・ち・は〜」の「錦鯉」ネタで。

画面のくまモンに向かって、「こ・ん・に・ち・は〜」と全力で返す本校の子供たち。(注:本校は「なんば花月」ではありません。)

山都・潤徳小の子供たちは、くまモンと記念写真を撮っています。

それをうらやましそうに眺める本校の子供たちです。

担任も「いいな〜」とつぶやいています。

カメラに向かってきて、超どアップで映ったり、池部校長先生からカメラを奪い取って、自分がカメラマンになったりするくまモン。

相当やんちゃなようです。

売れっ子のくまモン、次のスケジュールもあるようで、記念写真後は会場から退場。

本校へのライブ中継も終了です。

本校の清掃や昼休みにかかってしまい、全員が視聴できたわけではないのですが、貴重な時間を過ごすことができました。

池部校長先生によると、地元熊本でも「生くまモン」を見る機会は多くないとのことです。

山都・潤徳小や関係者のみなさん、そして、くまモン、ありがとう!

(山都・潤徳小では、どんな様子だったのか・・・→こちらで)【校長】

4年生社会科見学~東京都内めぐり~

4年生が社会科見学に行ってきました。

バスで向かいました。車窓から見える景色も大事な見学になります。

浅草橋から水上バスに乗りました。陸上のバスと違い、隅田川の流れに揺られ、ゆったりした時間が流れます。

終点の日の出桟橋からは、レインボーブリッジなどのお台場の景色も見ることができました。

お昼ご飯を食べた後、科学未来館に行きました。

大きな地球に映像が次々映り、まさに「未来」という感じです。

保護者の皆様、お弁当等、社会科見学の準備をしてくださり、ありがとうございました。

東西潤徳小学校コラボレーション〜4年生社会科見学編〜

今日は、4年生が「東京都内めぐり」として、社会科見学に出かけました。

社会科見学の様子については、別途、学年の方でアップするとのことですので、そちらに譲ることとし、私は、今回の社会科見学で行ったコラボ企画について報告します。

日々、山都・潤徳小の池部校長先生とやりとりする中で、こんな話になりました。

日野・潤徳小校長「最初の両校のライブ中継は何とかできたので、具体的な交流をしたいですね。」

山都・潤徳小校長「そうですね。こちらの子供たちや先生方も期待しているようです。」

日野・潤徳小校長「それでは、12/2に4年生が都心の方に社会科見学に出かけるので、それをライブ中継してみましょうか。」

大してICTに詳しいわけでもない校長。

校内でやっとつながれるようになったばかりなのに、「ロケ地」から生中継などできるのか…。

ちょっと迷いもありましたが、冒険しなければ先には進めません。

バスにタブレットを置き、山都・潤徳小に呼びかけます。

先方もだんだん慣れてきたようで、つながることができました。

ところが、ここからが難しい。

当然ながら、山都・潤徳小は、普段の授業を行っているわけですから、バスの車窓から、有名な場所が見えたとしても、すぐに対応できないのです。

山都・潤徳小では、ちょうど、県の学力・学習状況調査を行っており、池部校長先生も午前中、校外に出かけなければならず、うまくタイミングが合いません。

とりあえず、山都・潤徳小の1時間目が終わって様子を見に来た低学年の子ど、バスの中にいる4年生とでじゃんけんなどをして遊びますが、すぐに2時間目になってしまいます。

そのうちに、新宿の高層ビル群が・・・新国立競技場が・・・皇居が・・・通り過ぎていってしまいます。

今日は、金曜日にしては首都高速がすいていたとのことで、予定よりかなり早く、水上バス乗り場付近に着いてしまいました。

ところが、幸運の神様は私たちを見放しません。

ちょうど、山都・潤徳小の2時間目が終わり、休み時間になったので、子供たちや先生方が画面の前に集まってきました。

この水上バス乗り場付近が「ザ・東京」の観光名所なのです。

浅草、雷門です。外国人の方もたくさんいます。

ここから、校長自身の解説付きのライブ中継、本格スタートです。

雷門から、水上バス乗り場まで歩いて数分です。

校長の目線で、中継します。

要するに「浅草散歩」を実際に歩いている感じで経験できるわけです。

山都・潤徳小児童A「あ、人力車だ!お客さんが乗ってる!」

山都・潤徳小児童B「アイスクリーム屋さんがある!牛丼の店もある!」

山都・潤徳小児童C「いっぱい車が走ってるね。」

子供たちのつぶやきが聞こえます。

そして、最大の驚きが、これ。

多くの山都・潤徳小児童「あ、スカイツリーだ!!」

目の前に高くそびえるスカイツリーに、子供たちも驚いているようです。

校長「スカイツリーの高さ、知ってる?」

山都・潤徳小児童「知らな〜い。」

校長「634mもあるんだよ。」

山都・潤徳小児童「すご〜い!」

私も、山都・潤徳小の子供たちと会話しながら、東京ガイドです。

水上バス乗車待ちの本校の4年生たちも、手を振って、山都・潤徳小の子供たちと交流します。

大画面ではないので、細かい反応は分かりませんでしたが、声の様子では、山都・潤徳小の子供たちも喜んでくれていたようでした。

(山都・潤徳小側から見た交流の様子は、こちら)

本編の方をちょっと、お知らせしておくと…。

昼食を楽しく食べ、

日本科学未来館で最新技術などに触れました。

現在、レインボーブリッジ付近を日野に向かって走行中です。

全員元気です。【校長】

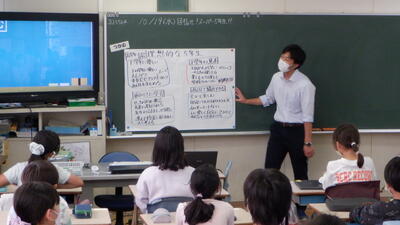

第7回日野市立小学校連合音楽会

これまで、連合音楽会に向けて、練習を積み上げてきた6年生。

いよいよ、今日は、本番です。

出発式の校長あいさつは一言だけです。

校長「今日は、日野市NO.1の実力を示す日です。最高の合唱と合奏をしましょう!」

大きくうなずく6年生たちです。

会場までは、日光移動教室でお世話になった時と同じ会社のバスに乗ったので、当時の記憶がよみがえります。

校長「移動教室、楽しかったよねぇ。」

6年生A「もう1回行きたいなぁ。」

校長「卒業旅行、考えようか?」

6年生B「校長先生、今度は1週間くらい行きたい!」

ここまでは、緊張感なしです。

ひの煉瓦ホールに到着。小雨が降る中、会場入りです。

座席に座ると、いつもよりハイテンションになる子供たち。

知らず知らずのうちに緊張してきているようです。

本日の午後の部には5校が参加。

本校の出演は一番最後、「大トリ」です。

他の4校の演奏等を聴く間に、だんだんと気持ちが高まってきます。

そして、いよいよ、ステージへ…。

最初は、合唱「変わらないもの」

ホールの音響は素晴らしく、会場全員が聞きほれます。

続いて、合奏「もう少しだけ」

全員の心が1つになって、完璧な演奏になりました。

拍手を受けて、ほっとする表情の子供たち。

・・・

すると、会場の後方から「アンコール!」の声が!

その声がすぐに会場中に広がり、「アンコール、アンコール!」の大合唱に。

司会の方が出てきて、

「それでは、潤徳小のみなさん、アンコールに応えて、もう1回『もう少しだけ』を演奏していただけますか?」

と、アドリブの進行をしてくださいました。

舞台上で、思いっきり戸惑う子供たち。

しかし、会場内の拍手に押されて、2度目の演奏を行いました。

1回目と違い、会場で見ていた他の学校の6年生たちも手拍子を送ってくれて、明るく盛り上がったアンコールとなりました。

演奏を終えた子供たちと雑談しました。

校長「いきなりのアンコールだったけど、どうだった?」

6年生C「びびった!!」

6年生D「驚いたけど、もう1回できてうれしかった。」

6年生E「あのアンコール、『仕込み』じゃなかったの?」

校長「校長先生だって、知らなかったからびっくりしたよ。でも、上手じゃなかったらアンコールにならないでしょ?」

6年生E「確かに、そうかも。」

思わぬうれしいハプニングでしたが、子供たちの満足そうな表情が印象的でした。

また1つ、自信をつけた6年生。卒業まであと4か月です!【校長】

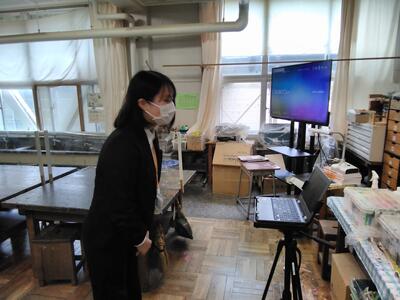

帝京大学の学生による児童観察

本日(11/30)と12/16の2日間、帝京大学教育学部初等教育学科こども教育コースのゼミの3年生の方々が、自らの研究に生かすため、本校で児童観察を行います。

学生のみなさんのうち、数名はすでに小学校の教育実習を経験していたり、将来、幼稚園や保育園で勤めたいと考えたりしているようで、「自分の未来像」を重ねながら児童観察をするようです。

朝、校長との顔合わせでは、こんな話を聞くことができました。

校長「この児童観察で、今後、どんな研究につなげていくのですか?」

学生A「教室環境が児童に与える影響について研究したいです。」

学生B「小学校の図工に関心があるので、授業を見てみたいです。」

学生C「おもちゃが幼児に与える心理的影響について研究したいので、低学年の様子などを観察したいです。」

学生のみなさんに話をしてもらったのですが、とてもしっかりしています。

今の若者は頼もしいですね。

早速、1時間目から4時間目まで、校内を自由に観察してもらいました。

最初は、緊張気味にメモをとりながら観察しています。

図工に関心のある学生は、6年生がChromebookでコマごとに撮った写真をアニメーション化しているところを見て、びっくりしていました。

慣れてくると、3年生と一緒にランドセルの重さを測ったりします。

休み時間には、すっかり仲良くなっている場面もありました。

午後の授業のない数名の学生は、給食を一緒に食べました。

今日は、1年生の学級に入ります。

すぐに「お兄さん先生」は囲まれます。

中には、アイドル化している学生もいます。

給食中、1年生からの質問攻めを受けている学生も。

せっかくのおいしい給食なのに、味は分かったかな・・・。

どの学生も、満足そうに本校を後にしていました。

子供たちの出会いが、学生のみなさんの研究に役立てばうれしく思います。

12/16の2回目の児童観察も楽しみです。【校長】

理科or算数?

理科室の前を通りかかると、「1・2・3・4・5・6・7・8・9・10」と数える声が聞こえます。

気になって入ってみました。

すると、5年生が「ふりこの動き」の実験をしています。

ふりこが10往復する時間をストップウォッチで計測します。

子供たちが10を数えていたのは、往復する数だったわけです。

ちょっと写真では分かりにくいですが、この場合、10往復で約12.9秒かかっています。

同じ実験を3回繰り返し、平均を求めます。

その平均を10で割ると1往復にかかった時間が求められるわけです。

実験では、おもりの材質を木の玉、ガラス玉、金属玉に変えたり、糸の長さや振れ幅などを変えたりして、ふりこの1往復する時間は何によって変わるのか表にまとめ、考察します。

子供たちがプリントにまとめています。

5年生たち「実験の1回目は13.8秒で、2回目が13.9秒で、3回目が13.6秒だから、全部たして、3で割って・・・。」

校長「あれ?算数の勉強?」

苦笑いする5年生たちです。

続いて、3階の6年生の教室に行くと、理科の「てこのはたらき」の実験のまとめを行っていました。

てこがつり合うときのきまりについて考えているようです。

黒板を見ると、「右のおもりの支点からの距離とおもりの重さが、反比例している。」などと書かれています。

理科講師「てこがつり合うときのきまりを式に表すとどうなりますか。」

6年生A「右のうでの支点からのきょり×右のおもりの重さ=左のうでの支点からのきょり×左のおもりの重さ」

校長「あれ?算数の勉強?」

苦笑いする6年生たちです。

「理数教育」とも言いますので、今後、理科と算数(数学)の関連が深い学習が増えてきます。

子供たちが頭を抱える場面も多くなりそうです。【校長】

潤徳小にくまモン!?

東京教師養成塾生のオンラインあいさつのあと、校長が続けて話します。

日野・潤徳小校長「今日は、特別に、熊本県の山都町立潤徳小学校の校長先生からお話しいただきます。それでは、熊本の潤徳小、お願いしま〜す!」

山都・潤徳小校長「はい!分かりました〜!」

サプライズで、「東西潤徳小学校コラボレーション」の企画を実施しました。

まずは、熊本県民なら誰でも知ってる(はず)「くまもとサプライズ!」の踊りが流れます。

画面が切り替わって、山都・潤徳小の池部校長先生が元気よく登場!

よく見ると、山都・潤徳小の校門のところに、「くまモン」の小さな人形が腰掛けています。

粋な演出です。

その後は、給食中の各学級を回ってくださって、山都・潤徳小の児童や先生方が、カメラに向かって話しかけてくれました。

高学年は、「I like pineapple.」など、自分の好きな食べ物を英語で紹介するなど、凝った自己紹介をしてくれました。

本校の子供たちも、予告なしの交流にびっくりしたようですが、山都・潤徳小の子供たちや先生方のもてなしに、親近感をもったようです。

日野は、今日は曇り空の底冷えのする1日。それに対して、山都町は快晴で暖かそうな感じがします。

日本の広さを感じさせます。

(この交流の様子は、山都・潤徳小のホームページでもご覧ください。)【校長】

特別教育実習スタート

東京都には、豊かな人間性と実践的な指導力を兼ね備え、将来、指導的な役割を果たすことができる教師を学生のうちから育成することを目的とする「東京教師養成塾」の事業があります。

今年度、本校は、都教委から「教師養成指定校」を受け、東京教師養成塾生(以下、塾生)が「特別教育実習」を行います。

これは、通常の教育実習では、数週間まとめて、実習を行うのに対して、「特別教育実習」は、1年間にわたり、実習を行うものです。

さらに、東京都教職員研修センターで「教科等指導力養成講座」を受講し、教師としての基礎・基本を徹底的に学びます。

まさに、教師になるための「虎の穴」という感じの制度です。(え、「虎の穴」が古すぎて分からない・・・?「タイガーマスク」でググってみてください。)

今日から、大学3年生である「塾生」が実習を開始しました。

1年間という長丁場ですから、多くの学年に関わってもらいたいと考えていますが、スタートは2年生付き(主に2-1)で学んでもらいます。

2-1から2-3まで、子供たちの前であいさつする塾生。

子供たちも、新しい先生を迎えて、ニコニコです。

早速、子供たちの連絡帳チェックなどをします。

教師としての日常の業務も経験します。

昼には、オンラインで、全校児童にあいさつをしました。

あいさつすることが多く、緊張の1日だったと思いますが、夢である小学校教員への第1歩。

本校での特別教育実習で、教職の素晴らしさをたくさん経験してほしいと思います。【校長】

日野市の誇る絶景!

日野市観光協会のホームページによると、この11月下旬は、「ダイヤモンド富士」を見ることができる時期とのこと。

今年度着任した私にとって、初めてのチャンス。

これは見逃せません。

今の時期の日没は、16時半頃とのこと。

休憩時間を使って、ちょっと外に出てみました。

(今回の写真は、フルサイズでお届けします!)

夕暮れのふれあい橋。学校のそばにこんなに美しい橋があるのは、自慢ですね。

モノレールが渡る、浅川の光景。

こちらも素晴らしいです。

「ふれあい橋と富士山」とのテーマで撮ろうとしましたが、一眼レフでなく、タブレットで撮っている校長。

思ったようにはいきません。(ちなみに、校長は、写真はズブの素人です。)

見る角度が悪いのか、結局、「ダイヤモンド富士」にはならず、山の右裾に太陽が沈む構図に・・・。

残念ではありましたが、こんなにステキな夕暮れを見ることができるのが、我がまち日野市!

癒やしの時間になりました。

熊本からご覧の皆様、ぜひ、機会があれば、日野にお越しください!!【校長】

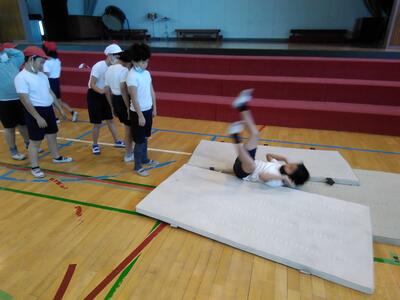

将来は、金メダル・・・か?

3年生が体育でマット運動に取り組んでいる様子を見ました。

少し、体が大きくなってきた3年生。

得意、不得意が分かれてくる学年です。

今日の授業は、「前転、後転マスター」になることです。

前転、後転ともに、日頃あまりしない「丸くなる」感覚をしっかり身に付ける必要があります。

「ゆりかご」などで、感覚を磨きます。

ここまでは、校長が小学校時代を過ごした昭和の体育と変わりませんが、ここからが違います。

おもむろにChromebookを取り出し、互いに動画撮影を始める子供たち。

手慣れた感じで、撮影を行っていきます。

演技が終わったら、すぐにフォームチェックです。

次の授業も、3年生の別の学級が、体育館で同じマット運動に取り組んでいました。

マットの置き方を工夫し、難しい後転を練習です。

こちらも、同様にChromebookで動画撮影。

学習カードと動画を見比べながら、どこを直していけばよいか考えています。

少し前になりますが、10月29日(土)~11月6日(日)にかけて、世界体操選手権リバプール大会が開催され、男子の橋本 大輝選手が個人総合で、女子の渡部 葉月選手が平均台で金メダルを獲得したことがニュースになりました。

「科学的トレーニング」を積む、本校の子供たち。

将来のオリンピックや世界体操選手権を制するのは、潤徳小卒業の選手・・・かもしれませんね。【校長】

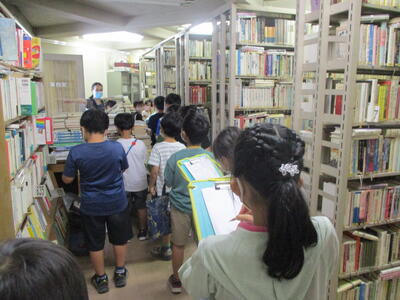

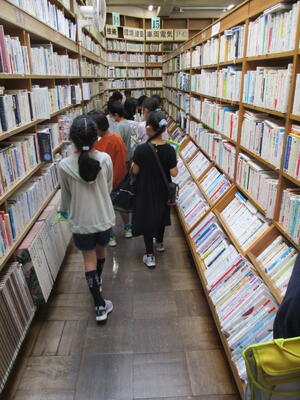

2年生 図書の時間

本日は、2年生の図書がありました。

教室で「いいからいいから④」の読み聞かせをしました。

「その本知ってる〜!」「それシリーズ本だよ!」と明るい声が響きました。

その後、図書室に移動しました。

いつもだったら、本の返却と貸出をするのですが、

12月1日(木)から冬休みの本の貸出が始まるため、

図書室の準備期間として、本の返却だけの日でした。

パソコンの前に並んで、本の返却をしています。

図書室には、このように新刊本も多く取り扱っています。

冬休みの本は、1人5冊まで、新刊本は1人1冊まで借りることができます。

本はかなり重たいので、図書バックを忘れずにお子さんに持たせるようにしてください。

よろしくお願い致します。

連合音楽会壮行会!

12/1の午後、日野煉瓦ホールで、第7回日野市立小学校連合音楽会が開催され、本校6年生が出演し、合唱、合奏を披露します。

当日は、日野市内の小学校の6年生同士が互いに聴き合うことになりますので、一般の方への公開はありません。

そこで、本日は、本番前の「壮行会」として、6年生が、今まで練習してきた合唱「変わらないもの」、合奏「もう少しだけ」を5年生及び保護者の方に披露しました。

まずは5年生に対して、続いて、入れ替えを行って、保護者の方に合唱、合奏を行いました。

こちらは、司会の児童が紹介を行っているところです。

司会児童「保護者の皆様、熊本の潤徳小のみなさん・・・」

と切り出します。

静かに聞いていた保護者の方々が一瞬、ざわっとします。

そうです。今日からスタートした「東西潤徳小コラボ企画」を兼ねているのです。

今日は、保護者会も続けて行われましたが、欠席される方向けに、展覧会の時にも使った「You Tube」限定公開の生配信を行いました。

この生配信を、山都・潤徳小にも送ったわけです。

実は、今朝、コラボ企画で、6年生の各教室を回って、じゃんけんなどで交流したのは、この午後の発表につなげる意図もあったのです。

もちろん、「You Tube」限定公開ですから、一方通行。

山都・潤徳小の子供たちの反応を直接見ることはできません。

(そもそも、合唱、合奏しているときに見ることはできませんけど…)

まずは、合唱「変わらないもの」から。私が音楽室で練習する様子を見ていたときは、当然ながら学級ごとでしたので、学年全員が歌うと迫力が違います。

続いて、合奏「もう少しだけ」です。

こちらも、リズムやテンポを合わせて、見事に演奏することができました。

保護者の方も食い入るように見つめていらっしゃいました。(カメラのファインダー越しの方も多かったようですが…)

演奏終了直後、私のスマホが反応しました。

見てみると、山都・潤徳小の池部校長先生からLINEが送られてきています。

山都・潤徳小では、5・6年生が一緒に生配信を真剣に見ていたとのことで、終わった後は、自然に拍手が起こったそうです。うれしいですね。(詳しくは、こちら <山都・潤徳小HP>)

写真も送っていただいたので、退場していく6年生に、スマホ越しに写真を見せたところ、多くの子がにこにこしていました。

保護者の皆様の前に、合唱、合奏を聴いていた本校の5年生は教室に戻って、異口同音に「すごかった」と話していたとのこと。来年の目標ができました。

こうして、今回も下級生に「格の違い」を見せつけて本番に臨む6年生。死角なしです。【校長】

5年生 総合 米作り~水車プロジェクト~

5年生の米作りもいよいよ大詰め。

向島用水にある水車を活用したもみすりや精米の見学、および体験をさせていただきました。

①水車の観察

②もみすり、米粉挽き体験

③ふるいかけ、精米体験

④水車の模型、発電模型の観察

の4つのブースに分かれて、短時間に様々な体験をでき、子供たちは楽しそうでした。

学校に戻る時間が来た時には「えー、もっとやっていたい。」と残念そうにしていました。

本日の水車プロジェクトで、米作りに関わる作業は一段落ということになります。

当初の予定では12月に餅つきを、と考えていたのですが、感染拡大の状況を鑑み、残念ながら中止となりました。

2学期中に子供たちがもち米を持ち帰ることになると思います。

各ご家庭でおいしく召し上がっていただけたらと思います。

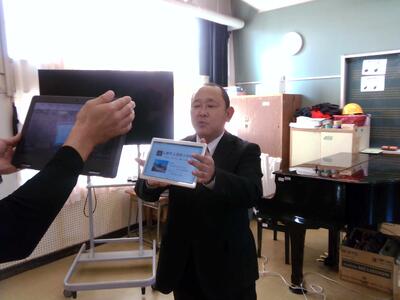

日野市立潤徳小学校×山都町立潤徳小学校 初コラボレーション!

先日からお伝えしている「東西潤徳小学校コラボ企画」、今日から始動です!

朝、両校をオンラインでつなぎました。

今朝は、校長の私から、熊本県 山都町立潤徳小学校の子供たちや先生方に生メッセージを送る企画です。

山都・潤徳小は、5・6年生の教室に全校児童が集まって、視聴するようです。

企画開始前、山都・潤徳小の池部校長先生が子供たちに話をしているのが画面越しに聞こえてきます。

池部校長先生「東京の潤徳小学校の校長先生の名前、覚えてる?」

山都・潤徳小児童「さいとう いくお校長先生!」

すごい・・・まさか、フルネームで覚えてくれているとは・・・。

ちょっと感激しながら、交流スタートです!

まずは、私の自己紹介。

第1印象は大事。笑顔を意識しながら、山都・潤徳小の子供たちに話しかけます。

続いて、副校長先生も自己紹介です。山都・潤徳小では教頭先生の立場ですね。

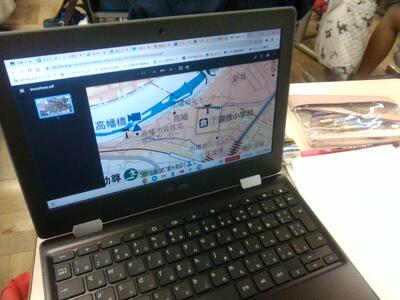

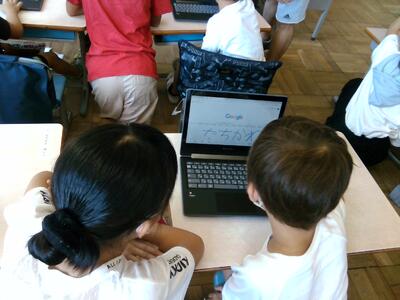

続いて、「Google Earth」を使って、両校の場所などを説明しました。

山都・潤徳小の子供たちも「あ、うちの学校だ〜!」と声を上げています。

せっかくなので、学校探検です。

今朝は、まずは、本校を代表する6年生の児童との交流です。

撮影場所は1階の図工室だったのですが、3階まで「生移動」し、6-1の教室へ。

6-1の児童も「おはようございま〜す!」と手を振り、大歓迎。

児童の代表から「と〜っても優しい担任の先生で〜す。」との紹介を受け、満を持して、担任が画面に登場。

担任の自己紹介の後、6-1児童と山都・潤徳小全員が、担任とジャンケン勝負です。

画面越しに、山都・潤徳小の子供たちの笑い声が聞こえてきます。

続いて、隣の6-2の教室に移動。6-1と同様の方法で交流です。

6-2の担任は「昨日のサッカーの試合、見ましたか〜?」と話しかけます。

何と、画面越しに、ユニフォームを振る姿が!

日本代表のドイツ戦勝利は、両校の絆を深めることにもつながりました。(笑)

そして、6-3に移動。

6-3は、担任の自己紹介の後は、代表児童とのじゃんけんです。

子供同士のじゃんけんも盛り上がります。

最後は6-4。

さすがに4回目ということで、山都・潤徳小の子供たちの方が慣れてきていて、画面の向こうからいきなり「最初はグー!」と言われて、ちょっと焦る担任です。

「最初はグー!」は全国共通だということも、今回、分かりました。(笑)

終了後、山都・潤徳小の池部校長先生に伺ったところ、子供たちも先生方も、今後の交流をとても楽しみにしているとのことでした。

また、本校の6年生が4学級もあることに驚いていたそうです。

山都・潤徳小の6年生は9名。確かにびっくりでしょうね。

私も、初めて、山都・潤徳小の子供たちと話をしましたが、聞く態度も素晴らしく、本当にかわいらしい!

一瞬で、大好きになってしまいました♡

交流第1回目は、大成功!といったところです。【校長】

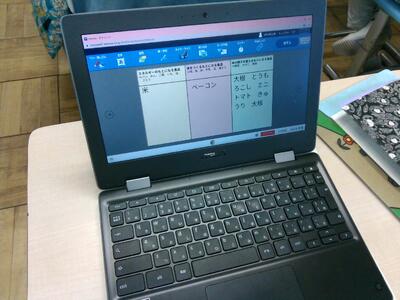

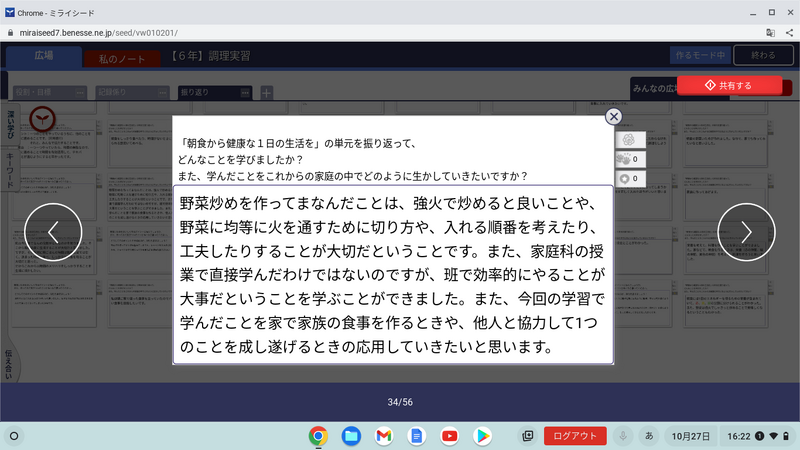

6年生家庭科「1食分の献立を立てよう」

5年生から家庭科が始まり、ご飯やみそ汁、野菜炒めを作ってきました。

環境に配慮しながらの調理や、栄養バランスのことも学んできました。

それらを学んできた6年生の集大成とも言える学習「1食分の献立を立てよう」に挑戦しています。

ミライシードのオクリンクを活用し、献立の構成「主食・主菜・副菜・汁物」を考えながら、献立を立てます。

教科書や料理動画サイト「クラシル」を活用しています。

材料や調理方法が動画で紹介されているので、子どもたちは「何にしようかな〜」とつぶやきながら、楽しそうに献立を立てていました。

友達と相談しながら考えている様子も見られました。

今回授業で立てた献立を、家庭科の冬休みの宿題として、お家で作ってもらおうと考えています。

「なるべく自分たちでやろうね」と子どもたちに言っていますが、

保護者の方々のお力が必要になってくると思います。

お力添えの程、何卒よろしくお願い致します。

祭りの後・・・

展覧会という大きな行事が終わりました。

多くの方に会場にお越しいただき、「癒やされました!」などのお言葉をたくさんいただきました。

しかし、その余韻に浸る間もなく片付けです。

そのままにしておくと、体育の授業で使えませんし、開放団体の方に貸出もできません。

子供たちの作った全校作品「みんなの旗」を片付ける担任たち。

背中に物悲しさが漂います。

2年生の「ゆめのケーキ屋さん」が展示されていた卓球台。

あまりにもおいしそうなケーキがいっぱいだったので、展覧会が終わったら、2年生にナイショで食べようと思っていたのに・・・。

いつの間にか、きれいに片付いていました。

5年生の力も借りて、体育館を元の状態に戻します。

5年生も、最高学年になる準備を着々と進めています。頼もしいですね。

というわけで、1学期から準備を進めてきた展覧会も、片付けはわずか半日で完了です。

祭りというのはそういうものかもしれませんが、もうちょっと見ていたかったなぁという気もします。

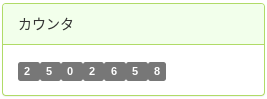

さて、本校のホームページには、閲覧数を示す「カウンタ」が付いています。

何と、本日、本校のホームページの閲覧数が250万回を突破しました!(拍手)

本校の「学校日誌」は、2015年の3学期から始まったようです。

それから、約8年弱でこの数字にたどり着きました。

実は、私がこの4月に着任してから、閲覧数が60万回ほど伸びました。

この数字、それまでの年間閲覧数の平均が25万回程度だったと考えられることから、7か月あまりで倍以上に伸びていることになります。

今年度の1位の閲覧数の日は6月16日で、何と1日で8005回。

この日は、日光移動教室の初日。

特に6年生の保護者等の皆様が「日光移動教室ライブ中継」に関心を寄せてくださったのでしょう。

コロナ禍で、学校においでいただける機会が少なくなっている中、できるだけ、日頃の様子をお伝えしたいと考え、ホームページの充実を図っております。

これからも、「日野&山都潤徳小学校」のホームページをご愛顧いただければ幸いです。【校長】

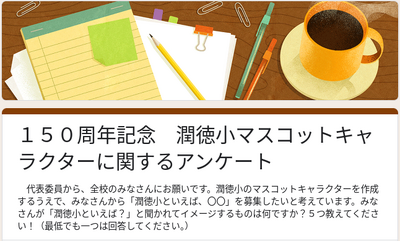

150th anniversary special project 第2弾、始動!!

150th anniversary special project はオリジナルマスコットキャラクターだけではありません。

第2弾は、保護者等の皆様にC4th Home&Schoolにて先週からお伝えしているとおり、「東西『潤徳小学校』コラボレーション企画」です。

日本で2校ある、「潤徳小学校」。

東にある「東京都日野市立潤徳小学校」と西にある「熊本県山都(やまと)町立潤徳小学校」が今後、機会を設けて、共に教育活動を行っていこうという壮大な企画です。

コロナ禍でオンラインが定着したこと、日本全国の児童が学習者用端末を1台ずつ持つ時代になったからこそ、約840km離れた学校同士でもつながることができると考え、山都町立潤徳小学校の池部 聖吾智(いけべ みわとも)校長先生と相談し、本企画の実現にこぎつけました。(詳しい経緯等については、今後発行予定の「学校だより12月号」でお伝えするつもりです。)

今朝は、代表委員のマスコットキャラクターのアイデア募集の全校集会に続いて、校長からの話として、本企画について説明をしました。

150周年のオリジナルマスコットキャラクターの重要性を伝えつつ、子供たちに、次のように問いかけます。

校長「この、マスコットキャラクター、知ってる?」

全校集会の配信は、音楽室で行っていたのですが、遠くの学級から「くまモ〜ン!」と答えている声が聞こえます。

さすが、全国区のキャラクター。人気抜群です。

本校のマスコットキャラクターも「くまモン」に負けないくらいになるとよいのですが。

その後、「くまモン」が熊本県のキャラクターであることに触れ、熊本県にある、もう1校の「潤徳小学校」と仲良くなることを話しました。

その際、山都町立潤徳小学校のホームページを紹介しながら、山あいにある児童数26名の学校であり、本校とずいぶん違う環境にあることを説明しました。

今日を皮切りに、両校の具体的な交流について、池部校長先生と相談しながら、具現化を図りたいと考えています。

池部校長先生は、教育への情熱があり、ユニークで、とてもステキな校長先生です。

こうして、オンライン等でもよく連絡を取り合うようになるうちに、完全に仲良し状態になっています。

両校を二人の校長が兼務するくらいの気持ちで取り組んでいきます。

今後の展開にご期待ください!

山都町立潤徳小学校のホームページでも、「東西『潤徳小学校』コラボレーション企画」が取り上げられはじめています。(詳しくは、こちら)

私のことも、よく紹介されているので・・・ひょっとしたら、熊本県で密かなブームになっているかも!(笑)【校長】

150th anniversary special project 第1弾、始動!!

運動会、展覧会が終わり、学校にも平穏な日々が戻って・・・くることはありません!

満を持して、special project が始動です。

来年度、いよいよ150周年を迎える本校。

歴史的な1年にすべく、今から取り組みます。

第1弾は、「日野市立潤徳小学校オリジナルマスコットキャラクター」の制作です。

来年度、様々企画されるであろう150周年記念イベントをはじめ、日常的にマスコットキャラクターを使用し、烏骨鶏の「大福」ちゃんとともに、本校のアイドルとして活躍してほしいと考えています。

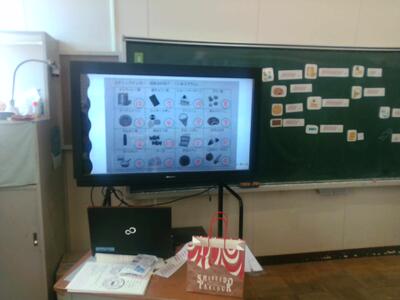

今朝は、代表委員会の児童が、このマスコットキャラクターのアイデア募集の全校集会をオンラインで行いました。

150周年を飾るにふさわしい、「本校といえばコレ!」と分かるようなキャラクター、どうなりますか・・・。

本校のシンボルと言えば、けやきの木か、歴史ある校舎か、ほほえみの丘か、とんぼ池か・・・。

代表委員がサンプルを示しますが、それ以外にもいろいろ考えられそうです。

今後、「Google Forms」を使って、マスコットキャラクターに関するアンケートをとっていきます。

いったい、本校の子供たちは、「潤徳小といえば?」と聞かれて、何と答えるか、また、どんなマスコットキャラクターになるか、興味津々です。【校長】

展覧会の裏側

昨日、本日と、学校公開・展覧会に多数の方においでいただき、感謝申し上げます。

両日とも、よい天候に恵まれ、参観しやすい状況となり、とてもよかったと思います。

授業や、作品は、ご覧いただいたとおりなのですが、この記事では、ちょっと裏側をご紹介します。

こちらは、1週間以上前の11/10に、6年生と教職員とで会場準備をしているところです。

展覧会の会場を華やかに飾るのは相当時間がかかります。

片付けるのはあっという間ですが・・・。

ここでも、6年生が下級生の気付かないところで「縁の下の力持ち」の役割をこなしてくれています。えらい!!

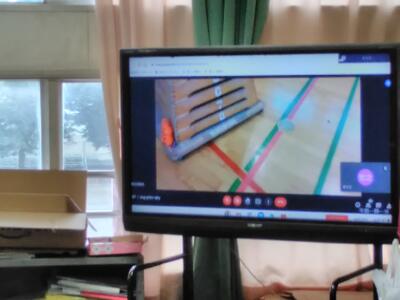

さらに、今回は、展覧会会場の混雑状況を確認していただくことを目的とした、「オンライン展覧会」のライブ中継に挑戦してみました。

ライブ中継は、運動会に続いて2回目。

Chromebookを体育館後方にセットし、定点からの映像を配信しました。

実は、今回のライブ中継、かなり進化しているのです。

運動会の際は「Google Meet」を使ったライブ中継を行いました。

しかし、保護者等の皆様から「申請」をいただくと、こちらで「承認」する必要があったため、場合によっては、お待たせしてしまうこともありました。

今回は「You Tube」の限定公開によりライブ中継を行いました。

回線が切れた場合の対応が難しいデメリットはあるのですが、「承認」不要なので、今回、新しく試してみました。

各日、2時間弱、公開しましたが、回線が切れることはなく、円滑に会場の状況をお伝えすることができました。

また、今回は、ちょっとカッコよい、タイトル画面もつけてみました。

第8波到来の中、今後もオンライン公開には、適宜挑戦し、改善を図っていきたいと考えています。

それにしても・・・展覧会は、ホームページには不向きな行事です。

1学期から、子供たちが作品を制作している様子を公開しようか・・・という誘惑に何回も駆られたのですが、公開してしまうと、作品が何か分かってしまいます。

また、当日の各学年の様子を公開しようとしても、名札がついているため、今度は、個人情報の壁があります。

そのため、公開したくても控えることが多く、モヤモヤ続きだったわけですが、当日、保護者等の皆様が作品をご覧になっているところの笑顔を拝見すると、やはり、芸術は、その場で、本物を見るのが一番よいのだということを改めて感じました。

お子様の頑張りについて、たくさん褒めていただき、「笑顔招福」の週末を!【校長】

子供ガイド大活躍!

本日は、学校公開と展覧会保護者鑑賞日の2日目となっています。

午前中に活躍したのは、6年生の「子供ガイド」です。

子供ガイドは、オリジナルの腕章を付けて活動を行いました。

「今よろしいでしょうか。」と、ご来場された皆様にお声がけする子供ガイドたち。

一言、声をかけることは勇気がいったに違いありません。

作品解説だけでなく、質問にも丁寧に応対しました。

会場から出られる際、ご来場された方から「子供ガイドの取組がとても素晴らしく感じました。どなたのご発想なのですか。」とうれしいお話をいただきました。保護者の皆様からのこのような感想や質問は、教職員の励みになります。

また、子供ガイド役を務めた6年生にも、ありがたいお言葉をたくさんかけていただきました。

子供ガイドを務めるまで、腕章の作成や原稿作成、スピーチ練習など多くの準備を積み重ねてきた6年生。

「ありがとう!」「よくわかりました!」などの一言が、子供たちの達成感につながったことと思います。

子供たちも「楽しかった!」「やってよかった!」と、よい笑顔をしていました。

子供ガイドにお付き合いいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

午後は、各家庭1名ずつという制限をなくしてご鑑賞をいただくことができます。

オンライン配信で、会場の混み具合を確認することができますので、ぜひご活用ください。

皆様のご来場をお待ちしています。

学校運営連絡協議会

本日(11月18日)、本校の学校評議員の皆様にお集まりいただき、学校運営連絡協議会を開催いたしました。

今年度の本校の取組について、校長が学校評議員の皆様に説明をいたしました。

学校評議員の皆様には、本校の学校運営に関わる貴重な意見を頂戴いたしました。

お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

学校公開・展覧会保護者鑑賞日

本日と明日の2日間は、「学校公開」とあわせて「展覧会保護者鑑賞日」となっています。

正門からお入りいただくと、地域の方から寄贈された美しい花をご覧いただくことができます。

いただいた花は、栽培委員会の児童が、休み時間に丁寧に植えました。

恐れ入りますが、自転車でお越しの際は、東門におまわりいただき、校舎北側の駐輪スペース を ご利用ください。

展覧会会場は、体育館となっています。

体育館入口の 「受付」で、 名簿に 〇を 記入して ください。

ご来校いただく際には、上履きと 外履きを入れる袋をご持参ください。

取り違いや紛失を防ぐために、外履きは袋に入れて 各自 お持ちください 。

また、児童の安全を守るために、「名札着用」のご協力をお願いいたします。

午前中は、各家庭1名の授業参観及び展覧会鑑賞となります。

しかし、午後は、各家庭1名ずつという制限をなくして展覧会の鑑賞ができるようになっています。

運動会と同様に、会場の様子をオンラインで配信をさせていただき、会場内の混み具合をご確認いただけるようにいたします。オンライン配信についてのご連絡は、本日8時45分にC4th Home&Schoolで配信いたしましたので、ご確認いただけると幸いです。

皆様のご来校を心よりお待ちしています。

展覧会が始まりました

本日から3日間、本校の体育館を会場として「みつけよう 自分の色とかたち」をテーマに展覧会を開催いたします。

初日は、「児童鑑賞日」です。

鑑賞をしている2年生の様子となります。

鑑賞中、2年生の児童が手にしているのは、メモ帳と鉛筆ではなく、クロームブックでした。

心を動かされた、お気に入りの作品を撮影しています。

今後、撮影した写真を教室のモニターに映し出し、「自分のお気に入りの作品」について学級の友達にスピーチをする予定のようです。どの児童も真剣に作品を鑑賞していました。

こちらは6年生。「子供ガイド」のリハーサルを実施しています。

子供ガイドは、6年生の児童が、ご来場された皆様に会場内の作品を解説する取組です。

子供ガイドは、19日(土)の1~4校時の授業時間に行う予定となっています。

その時間帯に会場にお越しいただいた皆様に、子供ガイドがお声がけいたしますので、作品解説にお付き合いいただくとともに、感想を伝えたり質問をしていただければと思います。

展覧会の開催期間にあわせて、校舎内でも作品の掲示を行っています。

これは、イラストクラブに所属している児童の作品です。

休み時間を活用して、作品を鑑賞している児童がいました。

いよいよ、明日18日(金)、19日(土)の2日間は、学校公開とともに「保護者鑑賞日」となります。

2年生のある子供は、「ここ(展覧会会場)にずっと住んでいたいぐらい、素敵!」と満面の笑みで感想を伝えてくれました。

保護者の皆様のご参観を心よりお待ちいたします。

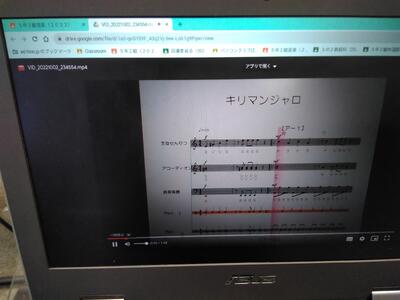

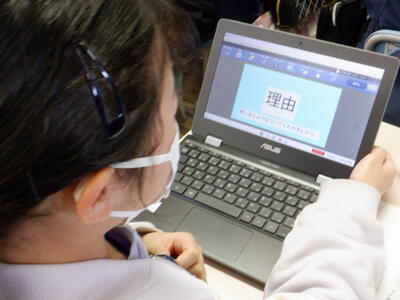

音楽 with Chromebook

5年生が「キリマンジャロ」の合奏に取り組んでいます。

多くの種類の楽器を使う合奏。

指導する教員は一人ですから、指導は大変です。

パートごとに練習をするのですが、様々な楽器の音が響く中で、自分たちのパートに関係する音だけを聴き分けて、一つに合わせていくことはとても難しいことです。

打楽器のパートを担当している子供たちのところに行ってみると、Chromebookにつないだテレビの画面を見ながら演奏していました。

よく見てみると、楽譜に合わせて、赤い線が動いています。

これを見ることによって、リズムやテンポを合わせることができるわけです。

例えて言うならば、カラオケのガイドメロディーで赤い線が動いていくイメージです。(他にいい表現が思いつかず・・・すみません。)

これにより、別のパートを練習している児童とも、リズムやテンポを合わせることができます。

授業の仕上げは、全体で合わせます。

Chromebookを使ったパート別練習の効果もあり、よく揃って演奏できています。

最後の振り返りもChromebookで。

成果と課題をまとめ、記録に残すことで、次回の練習につなげていきます。【校長】

花いっぱい、潤徳小学校

昨日、とてもうれしいことがありました。

本校の近隣にお住まいの土方様から、秋の花として、パンジーとビオラを寄贈していただいたのです。

土方様は、これまでも春と秋に季節の花を届けてくださっています。

本当にありがとうございます。

本日、栽培委員会の児童が、プール横の花壇に移植しました。

「花より団子」派の校長でも、学校が花で彩られていると、とても癒された気持ちになります。

今週末は、学校公開・展覧会が予定されています。

学校にお越しの際は、ぜひ、花壇にも目を向けていただければ幸いです。【校長】

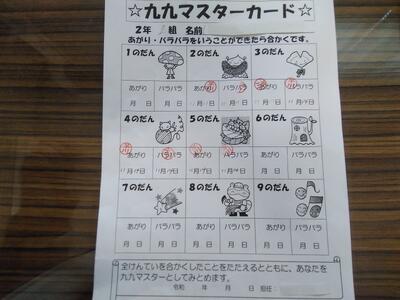

早くも、小学校生活の正念場!

校長と、とても仲良しの2年生たち。

教室の様子を見に行くと、いつも元気に挨拶をしてくれますし、「今、○○しているの。」などといろいろなことを教えてくれます。

しかし、ここしばらくは、ちょっと様子が違います。

国語の授業で、真剣に漢字の練習をしているところなのですが…。

校長「漢字、一生懸命頑張っているんだねぇ。」

2年生A「漢字テストがあるし…。」

校長「ところで、『三六』?」

2年生たち「18!」

こちらは、生活科で二十日大根の世話をしているところですが…。

校長「二十日大根っていうくらいだから、育つの早いんだよねぇ。」

2年生B「校長先生、見て!根が生えてきたの。」

校長「お、すごいねぇ。・・・ところで、『四七』?」

2年生たち「28!」

2年生C「24…」

校長「違~う!言い直し!」

算数の授業であろうがなかろうが、子供たちに「九九攻撃」を仕掛ける校長。

最近の日常の光景になっています。

小学校の算数の基本は、たし算、ひき算、かけ算九九です。わり算は九九ができていれば何とかなります。

くり上がり、くり下がりのたし算、ひき算は、どうしようもないときは、指を使って答えを出すことができます。

しかし、かけ算九九はそういうわけにいきません。

暗記することが大前提なのです。

九九は81個。

しかし、1の段は、事実上、暗記の必要はありませんし、「二一」、「三一」など、かける数が1の場合も簡単に答えが出ます。

さらに、かけ算は、かける数とかけられる数を逆にしても答えが同じです。

「三四」を忘れたとしても、「四三 12」を覚えていれば、答えが出るわけです。

ですから、実質は30個程度覚えればよいのですが、なかなか定着しません。

高学年の児童でも、言い間違えるのを見かけることがあります。

かけ算九九は3年生以上の算数で必須のもの。

反射的に唱えられるように習熟しなければなりません。

現在、2年生は、かけ算の前半を終えたところ。

今後、難しい6~9の段にも挑戦していきます。

2年生の保護者の皆様、ここが早くも小学校生活の正念場です。

昔からよく「獅子は、我が子を九九の谷に突き落とす」と言われます。(え、ちょっと違う?)

また「かわいい子には、九九をさせよ。」とも言われます。(これも、ちょっと違う?)

一緒に買い物に行ったとき、お風呂に入ったとき、寝る前など、しつこく九九チェックをしてみてください。

もちろん、上手に唱えられたときは、誉めてあげるのをお忘れなく。

展覧会直前で、作品の最終仕上げをしている子供たちにも、問答無用で九九攻撃をする校長。

校長「五七?」

2年生たち「35!」

2年生D「忘れても大丈夫。九九の紙が掲示されてるから。」

カンニングは、ダメ!!【校長】

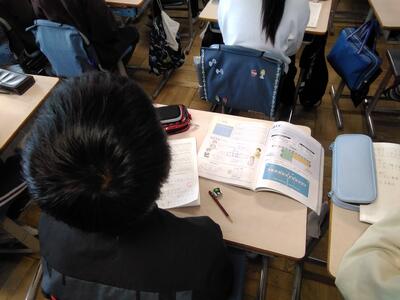

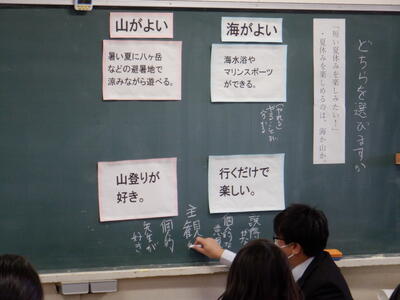

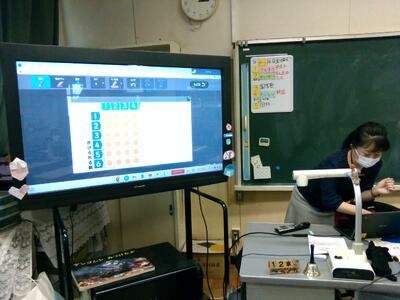

説得力のある意見を伝えよう!【5年生研究授業】

潤徳小学校では、「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~をテーマに授業改善を進めています。11月14日に5年生の国語科の授業を行いました。単元名は、「どちらを選びますか」です。

本単元は、2つの立場を明確にして、説得力のある主張を述べる力を高めることをねらいとしています。情報化が進むとともに、多様な人々と共生していくことが求められる今、自分の立場を明確にしながら意見を述べる力の必要性はますます増すばかりです。次代を担う子供たちに必須の力を育む単元ともいえます。

音声・動画などのメディアを活用し、子供たちの思考を促すとともに、見通しをもたせる

始めに、「短い夏休みを楽しむなら、海か山か」を担任が相談しているという設定のもと、2つの立場から意見を出し合う様子を音声で聞きました。話し合いの中で、4つの意見が出たことを確認し、「説得力のある意見はどれか」「なぜ説得力があるのか」を考えました。

子供たちからは、「自分の感想は説得力がない」「個人的で、先生が好きなのか分からない」「できることが具体的に書いてあるのは説得力がある。」「海ならではの意見を出すと、説得力がある。」などの理由が挙げられました。実際の話し合いの音声を聞くことで、子供たちが思考している様子が伺えました。

次に、話し合いの様子を動画で視聴しました。動画では、意見に納得できた時にカードを上げている様子や、納得できない時に質問をしたり、答えたりする様子を観ました。

こうして、話し合いのモデルを動画で確認することで、どの児童もゴールを意識して学習に臨むことができます。また、カードを上げる様子を観ることで、説得力のある意見とはどういうことかもう一度確認することができました。

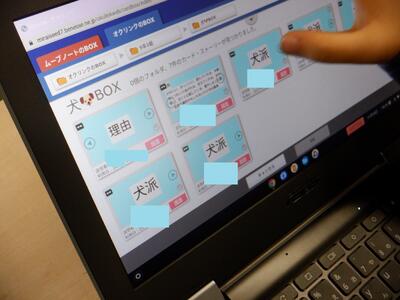

オクリンクで考えをまとめ、共有することで、学びを深める

話し合いの仕方が分かったところで、本時の課題です。「家でペットを飼いたい。休日にペットと過ごすなら、犬か猫か。」という校長先生の相談に、犬派と猫派に分かれ、お勧めする理由をノートに書きました。

その後、オクリンクに考えを入力しました。

同じグループの人たちとカードを送り合い、説得力のある意見を相手に伝えられるようにするにはどうすればよいか、カードを連結したり並べ替えたりしながら考えを深めることができました。

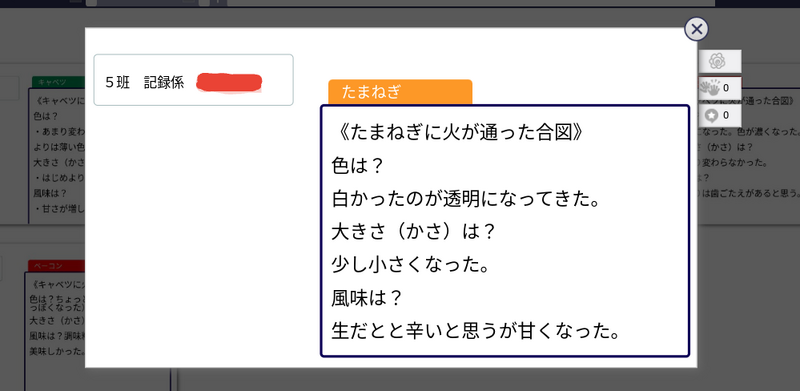

オクリンクでは、自分が作ったカードを「カードBOX」に保管することができます。他のグループがBOXに保存したカードを見合う中で、どのような考えを出していたのか、またその中で説得力のある意見はどれか、いろいろな考えを知ることができました。

↑カードBOXの中身

最後に、振り返りをしました。始めにもった意見はノートに書き留めておいてあるため、オクリンクに書いたカードを比較しながら、考えの変容を捉えました。多くの児童が、より説得力のある意見に自分の考えをブラッシュアップすることができていました。

子供たちに今後身に付けさせたい力

本日は教育委員会の学校課訪問のため、教育長はじめ、市教委の皆様に授業の様子を見ていただきました。子供たちが日常的にchromebookを活用できていることを評価していただきました。

改善点として、「異なる立場から意見を伝える」という点について、より深い見取り方が必要だということをご指導いただきました。本単元では、「説得力のある意見を伝える」ということを重視しましたが、自分の意見を伝えることは、子供たちが得意とする分野であり、授業でもたびたび鍛えられる部分です。しかし、相手の意見を聞いて「納得できない」と対話を終わらせてよいのでしょうか。よりよい意見を引き出すための質問力を鍛える、という部分も忘れずに育てていきたいと思いました。そのためにも、「どういった視点で子供たちに話し合ってもらうのか」という学び合いをする際の視点をもたせることが大切だということが分かりました。

chromebookで考えを書いたり、共有したりすることを全校で取り組めるようになり、日常化してきた今、どのようにして意見をまとめ学びを促進していくのか、本校の研究も深まってきたことを感じました。今後もよりよい授業を通して児童の学びを支援していきます。

【研究推進委員会】

学校課訪問

今日は、堀川教育長をはじめ、日野市教育委員会教育部学校課等の職員の皆様においでいただき、本校の様子をご覧いただく学校課訪問の日でした。

まず、校長から、本校の教育活動の状況について説明いたしました。

その後、3・4校時の授業の様子をご覧いただきました。

本校は、Chromebookの授業での活用に力を入れています。

各学級や専科の授業で、文房具として、日常的に子供たちが端末を使いこなしている様子を、直接ご覧いただくことができました。

授業をご覧いただいた後は、給食もおとりいただきました。

何と言っても、今日のメニューは、「せかいいちのスープ」!(詳しくは、こちら)

ご満足いただけたかと思います。

また、昼休みの間には、作品展示途中の展覧会会場もご覧いただきました。

5校時は、5年生の国語の研究授業をご覧いただきました。

授業終了後は、協議会を行い、堀川教育長からご挨拶いただくとともに、教育部参事、統括指導主事、指導主事の皆様から貴重な指導・助言をいただくことができました。(研究授業、協議会の様子はこちら)

本校の取組についても、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。

客観的に外部の方から評価をいただくことは、教職員のやる気につながるものです。

評価いただいた点、ご指摘いただいた点を今後の学校運営の改善につなげていきたいと考えています。【校長】

エコについて考えよう

2学期に入ってから、4年生は総合的な学習の時間「エコについて考えよう」という学習に取り組んできました。

エコについて、調べ学習を行い、興味のあるテーマごとにグループを作り、学年発表に向けて準備を行ってきました。11月9日(水)の1、2時間目を使って、展覧会準備が進んでいる体育館を特別に使い、発表会を行いました。

模造紙を使ったり、紙芝居を使ったり、実物を見せたり、劇をしたり…

これまでの学習では行ってこなかったような発表方法に取り組んでいるグループが多く、創意工夫が光りました。また、発表を聞いている人たちの真剣さも素晴らしかったです。それだけ、一人一人が一生懸命取り組んだのだと思いました。

3学期は、クラスの垣根を越えて、グループを組んで発表会をする予定です。3学期はどんな発表会になるのか今からとても楽しみですね。

1年生の秘められた能力

いきなりですが、クイズです!

Q この写真は、何の車を写したものでしょう?

1年生の授業を見ていたところ、このクイズからスタートしました。

全く分からない校長のそばで、1年生たちが次々手を挙げていきます。

1年生A「レッカー車!」

即答です。他の子も当然といった顔をしています。

驚く校長。第2、第3ヒントの写真を準備していた担任も苦笑いです。

続いて、第2問。

Q この写真は、何の車を写したものでしょう?

同様に、全く分からない校長を置き去りにして、勢いよく手を挙げる1年生たち。

1年生B「キャンピングカー!」

これも即答。

なぜ分かるのか、校長には全く理解できないのですが、1年生独特の観察力で車の種類を当てていきます。

この授業は、お楽しみ会ではありません。

国語の「じどう車くらべ」の学習です。

いわゆる「はたらく自動車」について、どんな仕事をする車なのか、そのためにどんな仕組みがあるのかを文にまとめていきます。

今日の授業で扱う自動車は「はしご車」です。

担任「どうやって、はしご車のことを調べたらいいかな?」

1年生C「Googleで検索すればいい!」

え、1年生で「ググる」…。まだ、端末を使いはじめて2か月くらいなのに…。

担任は笑顔で返しながら、今日の授業は図鑑で調べることを告げます。

図鑑と言っても、1年生の教員の自作の「電子図鑑」です。

はしご車の写真の周りに、特徴を書いた文章をのせたデータを子供たちの端末に配信します。

それを基に、はしご車についてまとめていく学習です。

実は、はしご車の絵は教科書に載っています。

「電子図鑑」にしているポイントは、写真などを拡大・縮小できること。

担任「ピンチイン(縮小すること)、ピンチアウト(拡大すること)を使って、写真を好きな大きさにしていいですよ。」

パソコン関係の「宇宙語」が出てきて、戸惑う校長。まさに、ピンチです。(苦笑)

しかし、子供たちは、自然に親指と人差し指を使って、はしご車の写真を任意の大きさにしています。

中には、操作がうまくいかない子もいます。

1年生D「校長先生、写真が画面から消えちゃった。助けて!」

ヘルプが来ました。

ここは、校長としての腕の見せどころ。

校長「どれどれ、見せてごらん。」

「戻る」アイコンを押して、操作を1つ戻せばいいと考えたところ、該当のアイコンがありません。

10秒ほど固まる校長。

すると、近くの席にいた1年生が校長の耳元でそっとささやきます。

1年生E「校長先生、そういうときは、最初からログインをやり直せばいいんだよ。」

え…まだ、2か月の子供たちに、技能が追い抜かれてる??

「電子図鑑」を操作して、プリントにはしご車の特徴をまとめていく1年生を見ながら、新しいものにすぐ順応していく1年生の能力の高さに驚くとともに、校長職を1年生に譲った方がいいのではないかと考え込んでしまいました…。【校長】

たて割り集会の進化

これまで、本校では異年齢の交流を重視しているという記事をたびたびお伝えしてきました。

今朝は、たて割り集会で、異年齢の子供たち同士で遊びます。

よい天気でしたので、外遊びグループと内遊びグループに分かれて活動しました。

外遊びでは、各班ごとに集まって、遊びのルールを確認してから、校庭に散らばります。

鬼ごっこ、だるまさんが転んだなど、昭和の頃から変わらない遊びが受け継がれています。

校庭の全面を使って、各班、思い思いの遊びで楽しみました。

一方の内遊びはどうでしょう。

こちらは何でもバスケット。定番です。

こちらは「ハイ、ポーズ」。

指定されたお題のポーズをとり、見ている子が当てます。

こちらは、「並び替えゲーム」。

画面に表示されたひらがなを並び替えて単語にします。

写真の場合、「きにっ」→「にっき」になるわけです。

6年生たちが、端末を使って自作の問題を出すという新たなパターンです。

こちらは、「スライドゲーム」です。

画面上の箱のようなものの後ろからカエルが出てきて、画面の外に逃げていきます。

逃げたカエルの数を数えるゲームなのですが、レベルが上がると、逃げる速さが猛スピードになります。

おまけに、関係のないモグラなども出てきて、難しくなります。

これも、6年生たちが、端末を使い、アニメーションの機能を生かしたゲームを作っています。

このように、リーダーである6年生たちは、下級生に喜んでもらおうと一生懸命準備します。

下級生たちは、そんな6年生を見て憧れを抱きます。

異年齢の関わりは、こうしたよいサイクルをつくり、人間関係を深めることにつながります。

こうした取組を今後も発展させていきたいと考えています。【校長】

多摩動物公園で校外学習をしてきました

4年生は理科「わたしたちの体と運動」の学習の一環でとして、多摩動物公園で校外学習をしてきました。

1、2組は7日(月)に、3、4組は8日(火)に行ってきました。

「いってきます!」元気な挨拶をしていました。

正門で校長先生に見送られて、出発しました。

35分ほど歩いて、多摩動物公園に到着しました。

動物の観察に行く前に動物ホールで、挨拶をしてから、説明を受けました。

プリントの書き方を真剣に聞いていました。

1種類目はキリンの観察をしました。

「どこが、肩かな?手首かな?」

餌を食べている様子や歩いている様子を一生懸命観察していました。

こんなに間近で観察できる場面も!

2種類目はライオンの観察をしました。

キリンよりも遠くからの観察になりましたが、双眼鏡を使って観察することができました。

観察が終わり、動物ホール戻ったら、特別授業のスタートです!

プリントに書いた内容の確認をしました。

本物のシカの骨を使って、脚の曲がる仕組みを学習しました。

特別授業の後半は、本物の骨を触ったり、持ち上げたりしました。

キリンの頭から首にかけての骨は想像以上の大きさでした。

ライオンの骨は大きくてホールの中にはなかったのですが、骨格が似ているユキヒョウの骨を観察しました。

「骨の触り心地はどう?」

「ツルツルしてる!」

「え、ザラザラしているところもあったよ!」

「どうして同じ骨なのに、触った感じが違うんだろう?」

いろいろな会話が聞こえてきました。

最後に、質問の時間がありました。

「骨にはツルツルしたところとザラザラしているところがありました。」

「それは筋肉のつき方が関係しています。ザラザラしているところは筋肉がしっかりとくっついていた部分です。」

「なるほど。」

思わず声が漏れていました。

教室だけでは体験できない、貴重な体験をすることができました。

どんぐりころころ…

今日は、「まさに秋!」という感じの心地よい日です。今夜の皆既月食もバッチリ見られそうです。

そんな好天の中、1年生は生活科で万願寺中央公園へ出かけました。

これまで遠足等で行っていた大木島自然公園から少し足を伸ばして冒険です。

目的は2学期のテーマである「秋みつけ」。

紅葉や木の実など、秋に関するものを採集します。

公園内の木々は色付いており、足元にも落ち葉やどんぐりがたくさん落ちています。

9月の「虫とり」では、若干苦戦した子供たちも、今回は大収穫。

まさに取り放題です。

自分好みの落ち葉を探すことにも夢中です。

風が吹いてひらひら落ちてくる落ち葉をキャッチしようと駆け回る子供たち。

透き通るような青空と子供たちの黄色い帽子、茶色の木の葉のコントラストが素晴らしく、まさしく「映え」状態です。

教室に戻ってからは、採集してきたものを使っておもちゃ作りです。

やじろべえ、マラカス、落ち葉のカードなど、様々なものに大変身です。【校長】

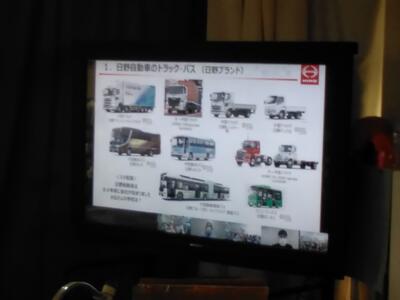

オンライン社会科見学

5年生は社会科で「自動車の生産にはげむ人々」を学習してきました。

我が国の基幹産業である自動車製造業について学ぶことは、工業についての理解を深めることになります。

しかし、5年生にとっては、用語も含めて、とても難しいところ。

机上の学習だけでは、なかなか興味・関心を持続することが厳しい面があります。

コロナ禍以前は、実際に工場にお伺いし、社会科見学として体験的に学習を進めることができました。

ところが、工場見学には、今でも制限がかかっているのが現状です。

本市には日野自動車の工場があります。

実際に見学できるとよいのですが、まだ、実施できる状況ではありません。

そこで、今日は、オンラインでの出前授業を行っていただけることになりました。

日野自動車のお二人の社員の方にご協力いただき、工場の様子などについてご説明いただきました。

日野自動車の生産の中心はトラックやバスなどの大型の自動車。

最大100トンもあるトラックも生産しているとのことです。

また、ディズニーランドで使われているかわいいバスも生産しているとの話があり、子供たちから「乗りた~い」と声が上がっていました。

日野自動車のトラックは、「Dakar Rally」にも参戦しているとのことで、砂漠の中を疾走するトラックの動画も紹介していただきました。中には、転倒してトラックが何回転もしている映像などもあり、迫力がありました。

自動車を生産するには、企画の段階から、様々な工程があることを丁寧に説明していただきました。

工場内のロボットの様子なども見せていただき、機械化が進んでいることもよく分かりました。

最後には、子供たちからの質問も受けてくださいました。

子供たちは、各学級から視聴していたのですが、質問は、どの学級からも受け付けることができます。

これが、オンラインの長所です。

私も、以前、社会科見学の引率で日野自動車の工場に伺ったことがありますが、車体の大きさ、プレスする機械の大きな音、オイルの臭いなど、五感に訴えるものが多かった記憶があります。

オンラインでは、そこに限界があるのですが、現状では、致し方ない面があります。

ご説明いただいた社員の方々には、事前に本校のホームページをご覧いただいていたようで、5年生が「ティーボール」を頑張っていることなどを話の中に入れてくださっていました。

本校の5年生のために、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。【校長】

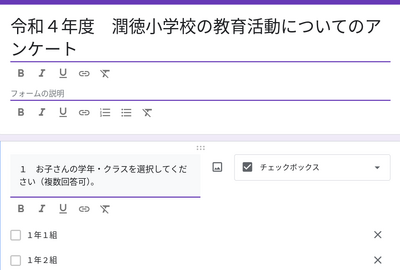

【重要】保護者の皆様のお考えをお聞かせください!!

11/2にC4th Home&Schoolにて、「 潤徳小学校の教育活動についてのアンケートのお願い」を配信いたしました。

今年度、私が校長として本校に着任して、7か月が過ぎました。

本校の教職員は、社会情勢、学校の実態、 地域の状況などを踏まえ、例えば、 次のようなことに力を入れてまいりました。

・「笑顔招福」を学校キャッチフレーズとし、子供たちの笑顔あふれる学校づくりを進めることで、家庭や地域にも幸せをお届けすること

・1年生からの Chromebook 配備を踏まえ、個人の端末を積極的に活用する授業を推進すること

・コロナ禍であっても、感染予防対策を徹底しながら、オンラインを併用しつつ、できるだけ多くの保護者等の皆様に学校行事などをご覧いただく機会を設けること

・学校公開等の機会が限られる中、日常の教育活動の様子をお伝えするために、各種のおたよりや学校ホームぺージの充実を図ること

これら以外の内容を含め、学校として、保護者の皆様に評価いただきたいことについて「潤徳小学校の教育活動についてのアンケート」では、12の設問を設けています。

私たち教職員が力を入れてきた取組が保護者の方にご理解いただいているのか、ぜひ、教えていただきたいのです。

本アンケートは、潤徳小学校の、いわゆる「支持率調査」とも言える重要なものです。

学校を取り巻く状況が厳しさを増す中、本校の進んでいる方向が保護者の皆様の思いと一致しているか確認させていただくことは、来年度以降の学校運営に大きな影響を与えるものです。

ですから、できるだけ、多くの保護者の皆様にご回答いただきたいと考えています。

「サイレント・マジョリティ(物言わぬ多数派)」 という言葉があります。

アンケートにご回答いただく方が限られてしまうと、一部の方の意見のみが反映されることになります。

学校教育は、公平の観点からも、多くの意見をいただく中で、 進むべき方向性を定めていくことがとても重要です。

それぞれのご家庭のお考え一つ一つが明日の潤徳小をつくるとお考えいただき、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。

私たち教職員も人間ですから、 保護者の皆様に学校の方向性を認めていただき、 お褒めや励ましのお言葉をいただければ、より「頑張ろう!」 という気になるものです。

「教職員も、おだてりゃ木に登る」といったところでしょうか。

一方、具体的なご意見やご要望をいただくことにより、 全てを実現することは難しいかもしれませんが、 来年度以降の改善策を検討することができます。

今回のアンケートはGoogle Formsを活用したオンライン回答を原則としております。( オンラインでの回答が難しい場合は担任にご相談ください。)

できるだけ、回答に時間がかからないよう工夫したつもりです。

回答期限が11/10(木)までとなっております。

すでにご回答いただきました保護者の皆様には、お礼申し上げますとともに、まだご回答いただいていない皆様のアンケートへのご協力を重ねてお願い申し上げます。【校長】

潤徳小のアイドルを記録しましょう

この記事をご覧の皆様で、子供の頃、飼育委員をされた方はいらっしゃるでしょうか。

昔は多くの学校に飼育小屋があり、たくさんの動物を飼っていたものです。

私も飼育委員会の担当の教員だったときは、休みの日に餌やりに来たり、逃げ出したウサギを追いかけたりしたものでした。

最近はアレルギーの関係などもあり、動物の飼育に力を入れている学校は少なくなってきていますが、本校では烏骨鶏の雌鳥、美白の「大福」ちゃんが癒し系アイドルの役を担っています。

1年生は、国語の「しらせたいな、見せたいな」の単元で、学校にいる生き物などの様子を詳しく書く学習に取り組んでいます。

まずは、「大福」と仲良くなるところからスタートです。

おっかなびっくり触る1年生たち。

でも、「あったかい」などの感想が思わず漏れます。

「大福」は、1羽だけで生活しています。

本校でソロのアイドルとしての役割を何年間も続けていますから、1年生に囲まれても動じることはありません。

されるがままです。

「大福」からすると、握手会のような心境なのでしょう。

大事なのはここから。

国語の学習ですから、様子について詳しくまとめていきます。

昨年度までなら、紙だけにまとめていくのですが、今年度から端末が使えるようになりましたので、Chromebookでまとめることに挑戦しました。

「大福」の写真の周りに、感じたことを書き込んでいきます。

まだ、キーボードは使えませんから、タッチパネルに手書き入力を行い、文字に変換していく方法です。

「大福」で気付いたことがたくさんまとめられました。

1年生は、鉛筆も上手に使えることが必要ですので、紙と端末を併用しながら、新しい時代の教育を進めていきます。【校長】

潤徳小の給食は、どうしておいしいのでしょう?

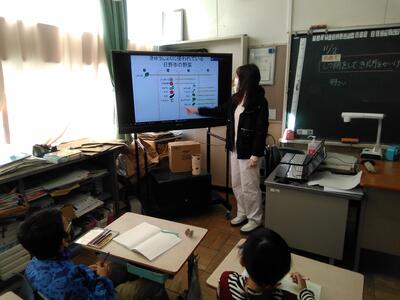

3年生は、社会科で「野菜博士になろう」の学習を行っています。

野菜といえば、毎回の給食で必ず出てくる大事な食材です。

この学習を進めるにあたり、本校の栄養士が3年生の各学級を回り、給食で使用する野菜や果物などについての授業を行いました。

本校の給食は今年度、25種類の曰野産の野菜を使用しているとのことです。農家の方々が旬に合わせて届けてくださっています。

特に、にんじん、長ねぎ、小松菜の使用頻度は高く、にんじんは、ほぼ毎日、提供されるとのことです。

果物は4種類、卵は全て日野産とのことで、多くの食材が自分たちの近くで生産されていることを知って、子供たちもうれしそうにしていました。「地産地消」という言葉も覚えます。

今日の給食にも、にんじん、生姜、卵の日野産の食材が使用されています。(詳しくは、こちら。日々の食材の提供元も記載されています。)

毎日、地元の新鮮な食材を食することができるのは大変幸せなことです。

私も、本校に着任するまでに、何校も勤務経験がありますが、潤徳小の給食は一番おいしく感じています。

その秘訣は、地元の農家の皆様が安全でおいしい旬の食材を届けてくださることに加え、本校の栄養士と調理員がプロの技術と愛情で調理していることだということを授業を聞きながら改めて認識しました。

栄養士も調理員も口を揃えて「子供たちがおいしいと言って、いっぱい食べてくれるとうれしい。」と話しています。

おいしい給食を作るためには、たくさんの方々が努力していることを忘れずに、感謝の気持ちをもって残さず食べてほしいと思います。【校長】

子供たちの命を守るために

平成13年6月8日、大阪教育大学教育学部附属池田小学校に出刃包丁を持った男1名が、校内に侵入し、児童や教員23名を殺傷(うち、児童8名が死亡)するという大変痛ましい事件が発生しました。

事件から20年以上が経ちましたが、教育関係者にとっては忘れることのできない出来事であり、学校の安全管理に大きな影響を与えました。

例えば、先日の運動会においても、保護者等の皆様にはご来校いただく際、見える場所にシールを着けていただきましたし、JSPの有志の方々の協力を得て、受付で確認もさせていただきました。

不審な人物から子供たちを守るということは、日々、取り組んでいかなければならないことなのです。

学校の敷地は広いですから、不審な人物を校内に入れないことは限界があります。

そこで、教職員や子供たち自身も万が一に備えた対応を理解しておく必要があります。

今朝は、校内に不審者が侵入した際を想定した避難訓練を行いました。

午前8時45分、1校時が始まろうとする頃、校舎内に不審な男が現れました。(注:本校教員が演じています。)

男は、「俺の家に石を投げたのは誰だ!」などと叫びながら教室に入ろうとします。

教室に入れまいと、男と押し問答をする担任。

危険を感じた子供たちは、窓の方に逃げます。

異変を感じた隣の学級の担任は職員室の副校長に連絡するとともに、不審者の侵入した学級の子供たちを後ろのドアから隣の学級に避難させます。

副校長は校内に「暗号」の放送を流します。

放送を聞いた教職員は不審者が侵入したことを把握し、ドアと内窓を閉め、各学級にいる児童を窓側に誘導します。

(この写真は、内窓の外から撮影しています。この後、カーテンを閉め、外から教室内が見えないようにします。)

校内は誰もいないようなシーンとした感じになりました。

一方、不審者との押し問答が続いていた教室には、さすまたを持った職員が応援で駆けつけ、不審者を確保しました。

こうして、本校の児童の安全は守られました。

校長が放送で講評を行いました。

「地震や火事がいつ起きるか分からないように、不審者がいつ学校に入ってくるかは分からないので、あわてずに行動できるようにしましょう。」と話したものの…。

149年前のことは分かりませんが、本校が開校した当時、このような不審者対応訓練は行われていなかったはずですし、「いつでも、誰でも、どこにでも」来てよい、おおらかな雰囲気だっただろうと想像できます。

私も本来、そのような学校にしたいのですが、今の世相ではそれは難しくなっており、訓練しながら、残念な気持ちにもなっています。

と、そんなことを考えながらこの記事を書いていると、校長室前の廊下を通っている児童の声が聞こえてきます。

児童A「ねぇ、今朝の不審者、誰だったと思う?」

児童B「きっと、校長先生なんじゃない?」

ちょっと、ショック…。【校長】

5年生 総合 米作り~脱穀~

10月13日に刈り取った稲も乾燥期間を終え、脱穀の作業を行いました。

稲を運んで脱穀機にかけてもらいます。

脱穀機にかけた稲を受け取り、再び運びます。

水辺の楽校の方々が「稲叢」を作ってくださいました。

立派な籾がたくさんできていました。

今回も「水辺の楽校」の方々、市役所の職員の方々に支えられての作業でした。

少しずつ籾もくばってくださり、子供たちも大喜びでした。

今回の作業も本当にありがとうございました。

籾すりの作業は「水辺の楽校」の方々がやってくださるということで、次は精米です。

向島用水にある水車を使っての精米作業、楽しみです。

潤徳式ID野球

毎試合、接戦続きだったプロ野球の東京ヤクルトスワローズVSオリックス・バッファローズの日本シリーズはオリックスの日本一で幕を閉じました。

しかし、本校の5年生が行っている「潤徳シリーズ」は、今が佳境。

体育の時間のたびに熱戦が繰り広げられています。

とは言っても、競技は野球ではなく、「ティーボール」です。

最近は、公園などで野球をする子はめっきり減りました。

投げた球を打ち、グローブで捕るということは「高等技術」になってきています。

「ティーボール」は、止まっている球を打ち、素手で捕る「ベースボール型ゲーム」です。

今の時代に即した形に変化してきているのです。

まずは基本練習。

チーム内でキャッチボールをするのですが、柔らかいスポンジボールでも及び腰の子が多く見られます。

バッティング練習もあります。

5年生から「校長先生もやってみますか?」と声がかかります。

「潤徳の村神様」と呼ばれる校長(自称)、ネクタイ姿ですが、バットを持って挑戦です。

どうです?サマになっているでしょうか?

思わず、子供たちに

「代打、オレ」

と告げそうになりましたが、はしたないのでやめました。(苦笑)

止まっているボールを打つので、簡単そうに感じますが、何回も空振りして、ようやく当たる子もいます。

一方、芯に当たり、ホームランになる子もいて大盛り上がりです。

よく見ると、Chromebookを持っている子たちがいます。

何をしているのか聞いてみると、各打者の動画を撮り、後で振り返りができるようにしているとのこと。

昔、当時のヤクルトの野村監督はデータを重視した「ID野球」でチームの強化を図りました。

5年生たちもチームで反省し、次回につなげることをChromebookでまとめています。

こうした積み重ねをしていれば、来年、6年生になった時には、オリックスを破って、日本一になれる…かな?【校長】

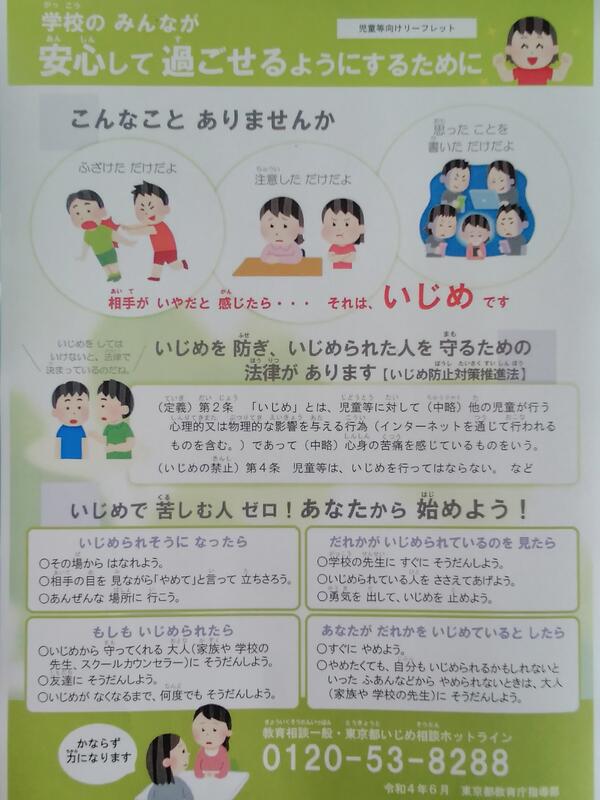

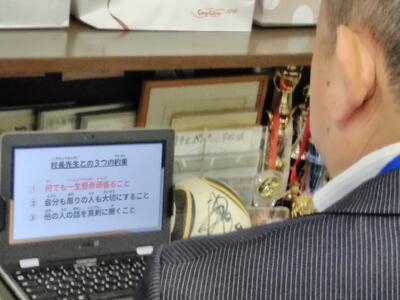

全校朝会

本日(11月1日)の朝の時間、オンラインで全校朝会を行いました。

校長先生からは、潤徳小学校のみんなが「笑顔招福」で過ごすためにどのようにすればよいのか、具体的にお話いただだきました。

東京都教育委員会の児童等向けリーフレットをモニターに映し出して、説明をしていきました。

このリーフレットは、本日、保護者の皆様にC4th Home&Schoolで配信いたしました。

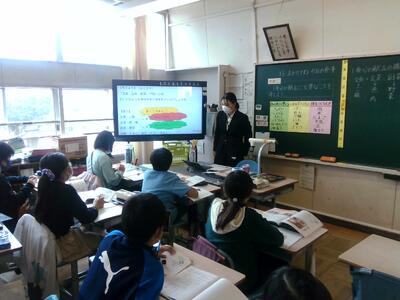

11月は、東京都教育委員会が定めた「ふれあい月間」です。

校長先生との「3つの約束(①何でも一生懸命頑張ること ②自分も周りの人も大切にすること ③他の人の話を真剣に聞くこと)」のうち、2番目の「自分も周りの人も大切にすること」を意識して生活していければ、「笑顔招福」な毎日を送ることができることと思います。

もし、笑顔招福な毎日を送ることができずに困ったことがありましたら、学校の教員やスクールカウンセラーに遠慮なくご相談くださいませ。

また、ふれあい月間に合わせて「学校生活アンケート」を実施いたします。直接相談することがためらわれる場合には、アンケートをご活用いただければと思います。

生活指導主任の先生からは、11月の目標についてお話いただきました。

今月の生活目標は、「正しい言葉づかいをしよう」です。

また、人権目標は、「相手を思いやる言葉づかいをしよう」となっています。

これらの月目標は、「ふれあい月間」に合わせた内容としています。

笑顔招福な毎日となるように、校長先生との3つの約束や月目標を意識して生活する1か月としましょう。

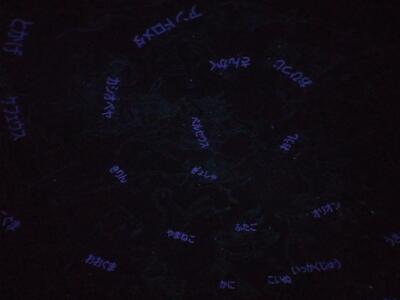

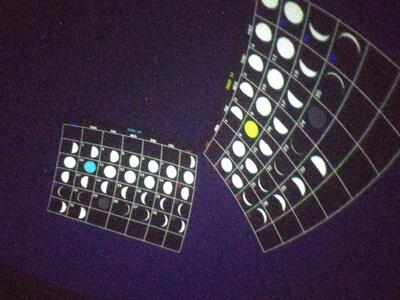

満天の星空を眺めて

理科や社会科では、内容によって、地域差などがあって、取り扱いにくいものがあります。

例えば、本校の5年生が社会科で漁業の学習をする際は、体験的に学びにくい面があります。

4年生の理科の「月や星」の学習もそうです。

授業中に夜空を観察することはできませんから、どうしても、視聴覚教材で補ったり、家庭での観察を推奨したりする必要があります。

しかし、今年度の4年生は、体育館に移動プラネタリウムを呼ぶことで、月や星の学習を授業中、体験的に学ぶことができるようにしました。

体育館に宇宙を模したドームが出現して、子供たちもびっくりです。

空気圧の関係で、ドームに入るときは、吸い込まれる感じになります。

子供たちも、おそるおそる入っていきます。

中は、こんな感じです。

投影が始まると、ほぼ真っ暗になります。この写真は、星座を示しているのですが…。

星の動きも解説があります。北極星を中心に星が回っていることがよく分かります。

月の満ち欠けも解説がありました。直近の満月は11/8で、天気がよければ皆既月食が見られるとのことです。

見逃せません!

こちらは、今日の夜空です。

え…見えない?

校長のカメラの限界です。ドーム内では、素晴らしい星空が映っていたのですが…。

今日は、天気がよく、星空が期待できそうです。

実際にご覧になってはいかがでしょうか。【校長】

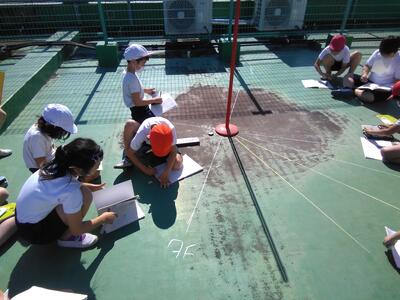

潤徳日時計

10月は不順な天候が続きましたが、ようやく秋らしい晴天が続くようになりました。

今日もとてもよいお天気。気温もちょうどよく、外にいるだけで気持ちよくなります。

校内を回っていると3年生が階段を上がっているところに会いました。

聞いてみると、これから屋上に行くとのこと。

何だか気になります。

一緒についていってみました。

すると、屋上には長い棒が1本立っています。

子供たちはその周りを囲んで、ノートに一生懸命記録をしています。

理科の「地面の様子と太陽」の学習で、1時間ごとの棒の影の位置を調べているのです。

校長が一緒に行った時刻は午前11時。

次は、正午に記録をとりに来るとのことです。

「3年生も大変だなぁ。」などと考えながら校庭に出てみると、3年生の別の学級が作業をしています。

何をしているのか聞いてみると、影の位置を調べているとのこと。

屋上で調べていた学級とは違う方法で記録しているようです。

自分のノートに鉛筆を立て、影の動きを記録しています。

ノートそのものが時計の文字盤のようになるわけです。

日時計は、紀元前4000年頃にエジプトで誕生したとのことです。

およそ6000年の時を超え、「潤徳日時計」が本日完成しようとしているわけです。

正午が近付き、再度、屋上に行ってみると、3年生たちが記録をとっていました。

3年生A「校長先生、記録するたびに影が動いているんだよ。知ってた?」

きっと、古代エジプト人も同じように驚いていたことでしょう。【校長】

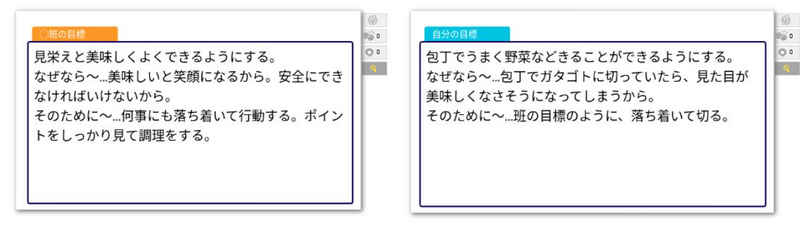

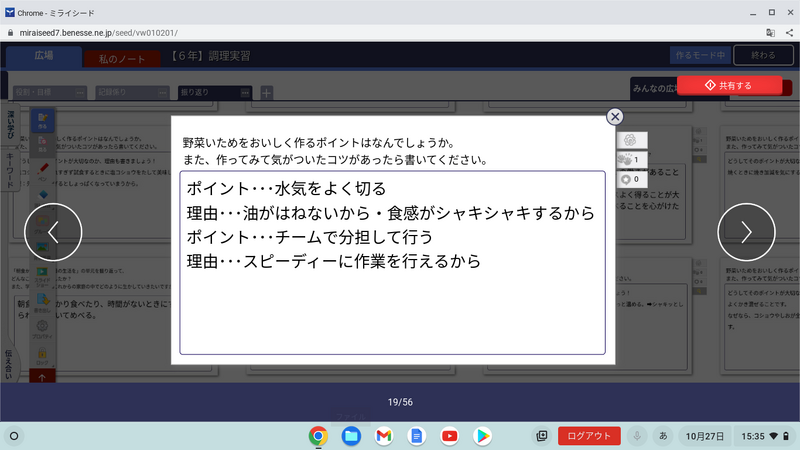

6年生 調理実習

本日、6年生の調理実習があり、野菜炒めを作りました。

今年の調理実習では、児童が時間を有効的に使いながら、主体的に調理実習を行えるように、様々な場面でICT機器を効果的に取り入れました。

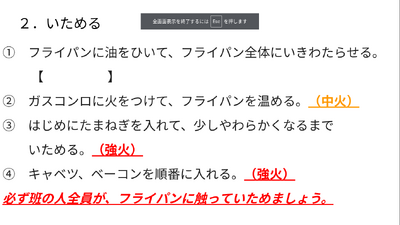

①前回の授業で調理実習の班目標と、個人目標をミライシードのムーブノートに記入しました。

具体的に目標を立てるために、「なぜなら」「そのために」とキーワードになる言葉を提示しました。

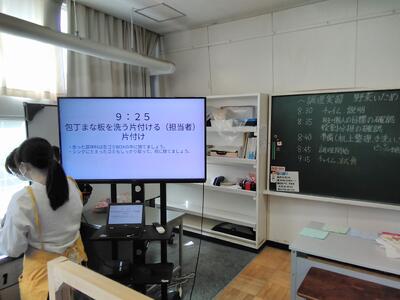

② 調理実習のタイムスケジュールをテレビに映しました。

また、黒板にもタイムスケジュールを提示し、児童が視覚的に見通しがもてるようにしました。

③ 調理実習中は、各班の机上に2台のchromebookを用意させました。

1台は、調理の手順と班で話し合って決めた役割分担が表示されているスライドを確認するため。

もう1台は、記録係りが調理の様子をムーブノートに記録するためです。

【 】に中に名前を入れて、役割分担を表示しています。

おいしい野菜炒めが完成しました!!

④ 振り返りをムーブノートに記入しました。

ICT機器を取り入れることにより、児童が時間を意識しながら調理実習に取り組む様子や、自分の役割を自覚し、新たに自分のやることを探す様子が見られました。

まだまだ他のクラスの調理実習は続きますが、怪我のないよう安全第一の調理実習に努めながら、今後もICT機器を効果的に取り入れていきたいと思います。

マットで遊ぼう!

1年生が体育館で体育の授業をしていました。

担任に聞いてみると、小学校で初めてのマット運動とのことです。

まずは、準備が大事。

4人でマットを歩いて運ぶこと、持ち手の部分(通称「耳」)のところをマットの下に入れることなどを徹底します。

みんなで協力して、マットの準備ができました。

まずは、「丸太」になって転がるところからスタート。

中には、マットからはみ出して転がってしまう子もいます。

「ゆりかご」です。背中を丸め、反動をつけて、揺れて戻る練習です。「後転」の基礎となります。

「まえころがり(前転)」です。

体がまだ大きくない1年生。多くの子が「くるりん」と上手に回っています。

おなか周りの気になる校長にとっては、そろそろ難易度の高い技になってきました。(苦笑)

最後は、マットを2枚並べ、二人で「丸太」に挑戦しました。

息を合わせないと上手に回れず、キャーキャーと声を上げて楽しそうに回っていました。

マット運動は、日頃の外遊びなどでは行わない動きが多くあります。多様な動きを経験する中で運動能力の向上につなげてほしいと思います。【校長】

150周年前年祭 「ほほえみ集会」

本日5校時に「ほほえみ集会」を行いました。

この2年間、新型コロナウイルスの影響により実施できておりませんでしたが、今年度は対策を行い、2年ぶりの開催となりました。

まずは、前半のグループ(1班~33班)が校庭に集まりました。開会式では、代表委員の児童が司会をしました。久しぶりに行われる「ほほえみ集会」に児童は、ワクワクしている様子でした。

その後、たて割り班対抗「〇×列車ゲーム」を行いました。1年生から6年生で列車を作り、みんなで相談して〇×クイズをしました。「きっとまるだよ。」「いやいや、ばつだよ。」と異学年が交わり大盛り上がりでした。

校庭に集まっていない班(33班~63班)は、それぞれのクラスでたて割り班遊びを楽しみました。「伝言ゲームや」「ビンゴ」など、たて割り班の6年生が考えた遊びを、みんなで楽しんでいました。

後半には、活動場所を交換し、またそれぞれの場所でたて割り班遊びを楽しみました。どちらのグループも大盛り上がりで、楽しむ子供たちの様子が見られました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、異学年で関わり合うことが減ってしまいましたが、異学年で交流し合うことは学校教育にとって大きな役割をもっています。高学年は、年上として下学年をまとめ、下学年はそのような姿を見て憧れをもつ。そういった中で、異学年で生活する学校教育の意義を子供たちに実感させていきたいと思います。

これからも、異学年の関わりを意識した活動を行っていきたいと思います。

「水の郷 日野市」について考えよう!

担任「『日野市と言えば・・・』何でしょう?」

こんな問いかけから5年生の道徳の授業が始まりました。

5年生A「緑がいっぱい!」

5年生B「水がきれい!」

5年生C「高幡不動尊!」

5年生D「京王ライナーの停車駅がある!」

日野市のよいところや特色が次々に発表されます。

今日の授業では、そのうち、「水」について考えます。

日野市は、平成7年度に国土交通省から「水の郷百選」のうちの1つの地域に選ばれています。

「水の郷百選」には、水環境保全の重要性について広く国民にPRし、水を守り、水を活かした地域づくりを推進するため、地域固有の水をめぐる歴史・文化や優れた水環境の保持・保全に努め、水と人との密接なつながりを形成し、水を活かしたまちづくりに優れた成果を上げている全国の107地域が認定されています。

東京都では、墨田区と日野市の2つの地域のみが認定されているとのことです。

さらに、授業では、こうした美しい水環境を守るために、行政、ボランティア、日野市民自身が取り組んできたことについて考えます。

5年生E「『水辺の楽校』のみなさんにもお世話になっています。」

5年生F「私も、川をきれいにするクリーンデーに参加したことがあります。」

5年生にとっても、自らが関わる活動であることを意識させます。

昔は、川の環境を悪化させる行為は、子供であっても厳しく罰せられたほど厳しいきまりがあったとのことで、今、こうした厳しいきまりが必要かどうかについて、互いに意見交換しました。

授業の振り返りをChromebookで共有しましたが、次のような感想が書かれていました。

5年生G「今日の授業を通して、『水の郷』に選ばれたことにこれからも誇りをもって、河川や用水の自然を守っていきたいと思った。」

5年生H「日野市が『水の郷』に選ばれたことは初めて知ったので、浅川やその他の自然環境をより大切にしようと思った。そのために、自分もゴミ拾いやボランティア活動をしなければならない。」

子供たちの感想を見ながら、この美しい郷土の環境を将来にわたって守ってほしいと強く感じました。【校長】

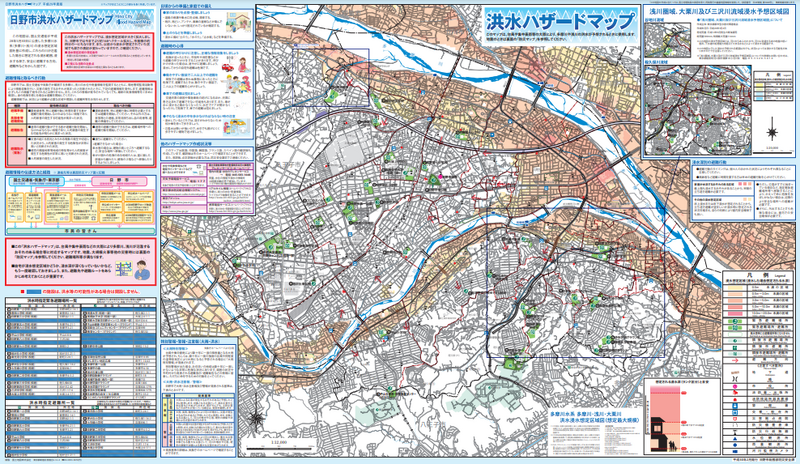

我が家は沈んでしまうのか?

4年生の教室に入ると、子供たちが神妙な面持ちで地図を見ています。

何かと思って、よく見てみると、色分けした日野市の地図のようです。

社会科の「水害からくらしを守る」の学習で、子供たちは、Chromebookを使って「日野市洪水ハザードマップ」を見ているのです。

紙と違って、Chromebookのよいところは、任意の倍率に拡大できるところ。

子供たちは、潤徳小や自宅のところを拡大して、洪水の被害を受ける場所か確認しています。

塗られた色が濃いほど、浸水の影響が大きい場所になります。

4年生A「やった〜、うちは白色のところだから助かった!」

4年生B「終わった〜、うちは水没だよ・・・。」

多摩川と浅川にはさまれた万願寺駅周辺は色の濃いところが多く、高幡不動駅より南側は白色になっており、学校近辺でもずいぶん状況が違っていることが分かります。

本校の敷地は、浅川が氾濫すると、0.7m浸水する可能性があることから、洪水の危険に備えた避難訓練も行ったところです。(詳しくは、こちら)

ご家庭でも、ぜひ、「日野市洪水ハザードマップ」をご確認いただき、万が一の対応を家族で相談されておくことをお勧めします。【校長】

生活科見学(2年生)

絶好の秋晴れの下、2年生が生活科見学で多摩動物公園に行ってきました。

今日は、多数の学校や保育園・幼稚園の来園が予想されるため、迷子にならないよう、出発式では、グループでしっかり行動するよう確認をしました。

駅での公共マナーも意識して行動します。

電車に乗ると、「うわあ、トラだ!」と大喜び。

先週の1年生の見学の時と同じ反応です(苦笑)

園内に入り、アフリカ園の前で全体説明です。

この後は、グループ行動で、自分たちだけで動きますから、細かいことも確認します。

引率教員は、アフリカ園の各所でチェックポイントを設け、子供たちの行動をコントロールします。

ちなみに写真の問題は、「フラミンゴのくちばしはどちら?」というもの。

各チェックポイントで、動物をよく観察しないと解けない問題を出し、子供たちにしっかり動物を見るように促します。

キリンチェックポイント

ゾウチェックポイント

フラミンゴチェックポイント

ライオンチェックポイント

予想より早く各グループがチェックポイントをクリアしたため、11時頃から昼食になりました。

ライオン並みの食欲でお弁当をペロリです。

昼食後は、学級でまとまって園内を見学しました。

無事に帰校することができました。

多くの子が、今回の見学を通して、他の学級の子とも仲良くなれたようです。

ただ、相当歩いて、疲れている子もいるようですので、週末はゆっくり休んでほしいと思います。【校長】

6年生調理実習 野菜いため

本日、6年生の調理実習があり、野菜いためを作りました。

子供たちは、班で目標を立てたり、役割分担を決めたりと準備を重ねてきました。

「ぼく、あまり包丁を使ったことないんだよ〜」

と不安そうにつぶやく子供も…

「大丈夫だよ!」「上手になってきたね!」

と、班の子供たちが優しい声かけをしていました。

Chromebookで、役割分担や調理の手順を確認しながら取り組んでいます。

味付けで失敗したら、ここまでの努力が水の泡です…。

「このくらいかな?」と確認しながら、担当の子供が味付けをしていました。

今年も、新型コロナウイルス感染症対策をしながらの調理実習になりました。

ビニール手袋を着用して調理をすることや、試食するときは黙食することなど、様々な感染症対策を行いました。

様々な制限がありながらも、調理実習を実施することができたこと。

また、意欲的に取り組む子どもたちの輝く笑顔を見られたことを、嬉しく思います。

まだまだ他のクラスの調理実習は続きますが、引き続き感染症対策に取り組みながら、安全第一で取り組んでいきます。

うんとこしょ、どっこいしょ

最近、1年生が学校の畑にいるところをよく見かけます。

学級ごとに、これまで育ててきたさつまいも掘りをするようです。

軍手をして、やる気まんまんの1年生たち。

つるを思いっきり引っ張ります。

校長も声をかけます。

校長「うんとこしょ、どっこいしょ!」

1年生たち「それは、『大きなかぶ』でしょ!」

予想どおりの1年生たちからの総ツッコミを受けましたが、楽しそうにつるを引っ張っています。

宝探しのように一心不乱に土を掘り返す1年生たち。思わず「ここほれワンワン」と声をかけたくなってしまいます。

奮闘の甲斐あって、たくさんさつまいもが収穫できました。

何でも遊びに変えてしまう1年生。さつまいものつるを大縄の代わりにしていました。

収穫したさつまいも、今後、給食の食材になるようですが・・・。

おいしくなっているでしょうか。【校長】

スイーツの誘惑・・・

今日と来月、2回に分けて、4年生を対象とした歯磨き指導が行われます。

学校歯科医の武内先生をお迎えし、本校の養護教諭とともに、日頃の食生活で気を付けることやよい歯磨きの仕方について学びます。

子供たちにとって身近なおやつや飲み物にどれだけ砂糖が含まれているか考えます。

スナック菓子、おせんべい、クッキー、あめ・・・

魅力的なおやつや飲み物の中に、スティックシュガー何本分が含まれているか予想します。

結果は、キャラメル1箱でスティックシュガー12本分、ショートケーキ1つで10本分、板チョコ1枚で7本分など。

さらに、飲み物になると、500mLのコーラで19本分、スポーツドリンクで10本分だそうです。

考えただけで口の中が甘くなってきそうです。

一方、自然由来のふかしいもや果物などは0本、麦茶や牛乳なども0本です。

摂取する量や組み合わせが大事なわけです。

さらに、歯磨きの仕方も細かく教えていただきました。

授業のまとめとして、今後気を付けたいことをまとめて、発表していました。

4年生A「歯の生え変わる時期だから、鏡を見て、裏側までしっかりと磨きたいです。」

4年生B「友達とお菓子交換するときには、スティックシュガー何本分か考えて、友達の歯も守るようにしたいです。」

4年生C「飲み物は、麦茶や牛乳、水などを基本として、お菓子もキシリトール入りのものにしたいです。」

校長のそばにいた女子がこっそり話しかけてきました。

4年生D「校長先生、わたし、いつもはグミを5つ食べてるんだけど、これからは3つにしようかなぁ。」

校長「思い切って、おやつなしにしたらどう?」

4年生D「それはちょっと・・・。」

悩める乙女心です。

さて、本日、歯磨き指導を行った4年2組、4組の保護者の皆様向けにC4th Home&Schoolにて「歯垢染め出しのお願いについて」を配信しております。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、ご家庭で、磨き残しのチェックを行っていただくことになります。

ご協力をよろしくお願いいたします。

4年1組、3組は11/10に実施予定です。同様のお願いをさせていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。【校長】

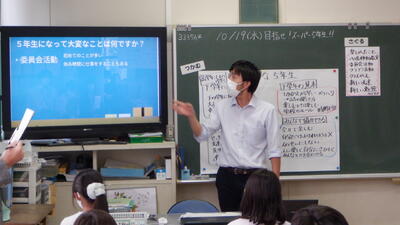

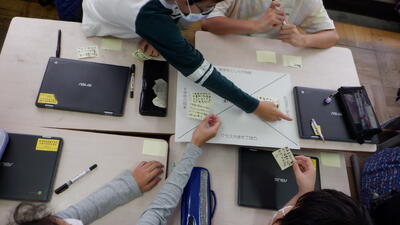

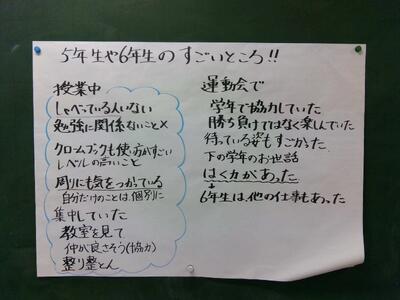

研究授業【目指せスーパー5年生!ICTで縦と横のつながりを生み、成長していく!】

潤徳小学校では、「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~をテーマに授業改善を進めています。10月19日に3年生の特別活動の研究授業を行いました。題材名は、「目指せスーパー5年生!高学年への第一歩!」です。

①つかむ【理想的な5年生の姿って?】

はじめに、前時までにみんなで考えた理想的な5年生の姿を振り返りました。4年生は、運動会や縦割りでの5年生の姿だけでなく、実際に5年生の授業を直接見に行くなどして、かっこいいと思ったことなどを学級活動で考えてきました。全部で4つの意見が出ていました。①下学年に優しい②下学年の見本③前向きに学習する④みんなで協力できる。この4つが全て揃って、スーパー5年生になれる、とこのクラスでは考えました。

②探る【現5年生にアンケートを取ってみた!】

教師がスライドを使いながら、現5年生にとったアンケート結果を確認しました。5年生の子からの生の声ということで、「えー!なんだろう?」と子供たちの関心がぐっと高まるのを感じました。楽しかったことは、八ヶ岳、クラス替え、委員会、新しい友達など。次に、大変だったことを確認しました。委員会、縦割り班遊び、勉強など。委員会が楽しいことのランキングにも、大変なことのランキングにも入っていることに気付き「なんで?」と驚いた4年生。初めてのことだし、休み時間も使うから、という理由を知り「なるほど。」と頷いていました。また、縦割り班遊びでは、いつも一年生のお迎えをしていたことを知り、「そうだったんだ!」と驚いていました。

かっこいい、と思っていた5年生も、大変だと思うことをたくさん乗り越えながら、「スーパー5年生」になったのだなあ、ということを感じたところで、本時の課題に入ります。

③見つける【アナログとデジタルを使い分けて、自分のめあてを見つけていく】

スーパー5年生になるために、今からできることを考えます。まずは、付箋に自分の考えためあてを書く時間です。学級で見つけた「スーパー5年生」の4つの要素を意識しながら、書いていきます。

その後、一人一人の意見を班で話し合いました。班での意見共有は、デジタルツールは使いません。身近な人には直接、目を見て話すこと、やり取りをしながら学び合うことを大切にしてほしいからです。

付箋を見ながら、Xチャートにめあてを張り付けていきます。Xチャートに貼ることで、「下学年の見本のところが、少ないね。何か考えてみよう。」と、考えを広げることができました。

その後、班でまとめたXチャートをchromebookで写真に撮り、ムーブノートで共有をしました。

ムーブノートでは、このクラスだけでなく、4年生のすべてのクラスの考えが見られるようになっています。

班よりも大きい単位で考えを共有し合う際には、ムーブノートなどのICTツールの活用が効果的です。

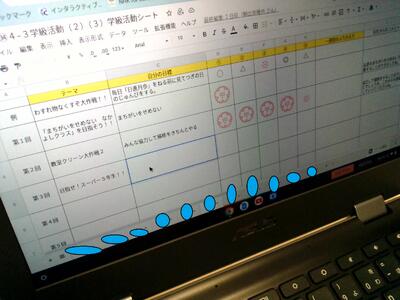

④決める【ICTで、めあての視覚化。縦・横のつながりを通して、成長していく】

ムーブノートで色々な考えを知った後は、自分のめあてを一つ決めました。スマイルカードに、名前ペンでめあてを記入します。このカードは、廊下に掲示し、どのクラスの子もいつでも見られるようにしていきます。

また、スプレッドシートに、カードに書いためあてを記入しました。このスプレッドシートは、昨年度から引き続き活用しているもので、めあてを立てるだけでなく、毎日の振り返りをすることで、決めたことを実行できるようにしています。このファイルも、クラス全体で共有しているので、友達がどんなことを頑張っているのか、見ることができます。

↑スプレッドシート。青丸には児童の名前。シートを変えることで、他の子の頑張りが見えます。

最後に、「実は…5年生からのメッセージが届いています。」との担任の言葉に、わーっと湧き上がる子供たち。「委員会やクラブなどの高学年の仲間として頑張りましょう。」「大変なこともあるけど、気軽に相談してね。」などのメッセージを読みました。また、動画でのメッセージを見た後には、自然と拍手を送る4年生でした。こうして、縦の学年とのつながりを生むことができるのも、「時間と空間を越えてつながれる」ICTを活用する利点です。

授業後の研究協議会では、帝京大学教授の福島健介先生に講義をしていただきました。講義の中では、特別活動の授業として完成度の高いものであったこと、「時間・空間を越えた人とのつながり」という点で提案性の高い授業であったことを評価していただきました。

どういう意図をもってICTを使っているのか、常に考えること。「インプットし、人とつながるための道具としてのI CT」なのか「アウトプットし、人とつながるための道具としてのICT」なのかを見極めること。ICTを使う必然性は何なのか、何が良さだったのかをメタ化し、全職員で共有するやったことの意義が共有されることで、研究が深まっていくことを指導していただきました。

また、チャートの使い方、話し合いのゴールを明確にすることの大切さを教えていただきました。Xチャートは分類して、「ここは少ない」「ここは多い」なと気付くツールであることなど、どういう意図をもって使うのか、話し合いの時にどのように活用してほしいのかを明確にする必要性を感じました。また、授業者自評にもありましたが、学び合った内容を自分事とする時間、メッセージを読んでから考える時間など、時間をもう少し捻出した方がいいことを指導していただきました。

ICTツールを使って、先生が話している時間、子供が自分で考えている時間、子供たちが話し合っている時間をグラフ化していただきました。先生が話す時間を減らせそうだ、ということが視覚化できました。授業のあり方を教師がメタ化するためにも、ICTによる分析を活用できることを教えていただきました。

また、次回に向けての課題もいただきました。「主体的」というのは、「自己調整能力(メタ認知)」「情意的な能力(できるかな、やってみようかなという気持ち)」を高めることであり、その視点をもつことが今後の研究に必要なことと感じました。

評価していただいた点、指導していただいた点を学校として振り返りながら、今後ICT活用の意義をメタ化し、共有し、研究を深めていきます。

【研究推進委員会】

まかせてね 今日の食事

9月のある日、家庭科専科の教員が校長室にやってきました。

家庭科専科「校長先生、今年度の調理実習はどうすればよいでしょうか?」

振り返ると、特に緊急事態宣言が出されていた頃は、会食の感染リスクがクローズアップされ、飲食業に対する制限が厳しく行われていました。

コロナ禍3年目となり、社会の状況も大きく変化してきたように感じます。

家庭科の調理は、学習指導要領にも位置付けられた、取り扱うべき内容です。

調理実習が「できない」とするのではなく、「できるためにどうするか」ということを検討すべきだと考えました。

考えてみると、5年生は、5月の八ヶ岳移動教室で「ほうとう作り」を行っています。

移動教室で調理を行っているのに、授業では調理実習ができないというのも整合性がとれません。

そこで、市教委からの助言をいただきながら、できる限りの感染予防対策をとりつつ、調理実習にチャレンジすることを決め、家庭科専科にGOサインを出しました。

6年生は、「まかせてね 今日の食事」として、野菜炒めの調理に取り組みます。

今日は、まず、献立の基本について考えます。

教科書に出ている、洋食と和食の2枚の食事の写真を見て、共通点を探し、出された意見をChromebookで共有します。

6年生A「ちゃんと、主食、おかず、汁物がそろっている。」

6年生B「5大栄養素のことを考えた献立になっている。」

6年生C「サラダや飲み物なども添えられている。」

よく見比べて、意見を出しています。

家庭科専科「赤・黄・緑をそろえたバランスのよい食事にすることが大事です。」

赤・・・体をつくるもとになる食品(肉、魚、卵など)

黄・・・エネルギーのもとになる食品(ごはん、パン、麺など)

緑・・・体の調子を整える食品(野菜、果物、きのこなど)

家庭科専科が、今日の授業を次のようにまとめていました。

①「主食+主菜」、「副菜+汁物」を意識して献立を立てる。

②栄養バランス以外にも、いろどり、家族の好み、季節感、予算などを考える。

校長の隣で神妙な面持ちで授業を見ていた教員とひそひそ話です。

校長「ねぇ、毎日の献立、こんなにたくさんのことを考えてる?」

教員A「いや・・・無理です。。。」

校長「そうだよねぇ、夕飯、スーパーの半額シールで決めてるもんなぁ・・・」

校長のような考えにならないよう、6年生にはしっかりと学んでほしいものです…。【校長】

全校朝会(運動会の振り返り)

本日(10月18日)、リモートで全校朝会を行いました。

まず、子供たちは、校長先生と朝の挨拶をしました。

次に、表彰です。剣道の試合で優秀な成績を収めた児童を顕彰しました。

校長先生のお話です。今日は、先日開催された運動会の振り返りを行いました。

「皆さんは、運動会に向けて、校長先生との3つの約束のうちの1つ、『何でも一生懸命頑張ること』を守り、練習はもちろんのこと、本番でも力いっぱい取り組みました。」

「運動会前日は雨が降っていたので、校庭で事前の準備ができませんでした。運動会当日には、JSPや地域の皆様、学校の教職員が力を合わせて会場設営に取り組みました。」

保護者の皆様からいただいたアンケートの内容を交えて、各学年の競技や演技について振り返りました。

「今回の運動会で、皆さんの笑顔をたくさん見ることができました。おうちの方のアンケートでも、皆さんの笑顔をみてうれしかったという意見をたくさんいただきました。皆さんの笑顔は、周りの人のことを幸せにします。」

最後に、生活指導主任の先生から、校内での生活についてのお話がありました。

「運動会は終わりましたが、笑顔を大切にすることは変わりません。今後の大きな行事は、展覧会になります。笑顔いっぱいの展覧会になるように、作品づくりを一生懸命頑張りましょう。」

生活科見学(2年生)に向けて・・・

先週の金曜日、10/14に1年生が生活科見学で多摩動物公園に行ってきました。

学校に戻ってきた子供たちは興奮気味に、

「校長先生、コアラがかわいかった!」

「キリンがすぐそばまで来てくれたの。」

などと、留守番役だった校長にたくさん報告をしていました。

そして、今週の10/21には、2年生が同じく生活科見学で多摩動物公園に出かけます。

1年生の見学と、2年生の見学、何が違うのか・・・?

4校時、2年生が体育館に集まっていました。

子供たちを見ると、いつもと違います。

1・2・3組が混ざって話を聞いているのです。

そうです。今回は、動物の観察に加え、学級を解体したグループ行動を行うこと見学のポイントなのです。

学級をバラバラにしてグループ行動を行うことが初めての2年生。

互いに自己紹介をし、リーダー、サブリーダーなどを決め、当日の行動を確認します。

今回の見学では、2年生の定番、「先生、どうすればいいの〜?」が使えません。

自分たちで行動を決め、基本的には自分たちで判断します。

こうしたインポッシブルなミッションを2年生たちは乗り越えることができるでしょうか?【校長】

生活科見学(1年生)

1年生が、生活科見学で多摩動物公園へ行ってきました。子供たちの様子を振り返ってみたいと思います。

学校を出発した子供たち。担任の先生の指示に従って、2列に整列して高幡不動駅に向かいます。団体行動が立派です。

高幡不動駅では、京王動物園線のホームに移動し、側面に動物のイラストが描かれた専用車に乗り込みます。

車体側面だけでなく、車内の装飾も動物園仕様となっていました。「うわあ、ぞうさんだ!」と大喜びです。

乗り込んだ後には、公共交通機関のマナーをしっかり守ることができました。

電車に乗っている時間は、わずか3分程。多摩動物公園駅に到着です。既に、多くの園や学校が来園されていました。

多摩動物公園では、たくさんの種類の動物を見学することができました。

子供たちが大興奮したのは、オランウータンのスカイウォークです。オランウータンが糞をする貴重なシーンを見ることができました。

子供たちは、「わたし、トラがすきなんだ。かっこいいよね。」「うわあ、トラと目があったよ!」などと、話をし合っていました。

コアラ館での様子です。

「やったあ!コアラが動いている!」「コアラは、ユーカリを食べるんだよ。」「かわいいなあ。」などと話しながら、子供たちはコアラの様子を食い入るように見ていました。

10時を過ぎたあたりから、子供たちから「今は、何時間目なの?」という質問を受けることが多くなりました。どうやら、お腹がすいてきたようです。いつもの給食の時間より、ちょっと早目の食事をとりました。

昼食は、屋根がある広い場所を確保することができました。

お家の方が朝早くから準備してくださったお弁当をおいしくいただきました。

昼食後には、完全に雨がやみました。雨具を片付けて見学を続けます。

各種動物の手や足と、自分のものとを比較しています。実際に手や足を合わせることで、大きさを実感していました。

キリンが餌を食べる様子を見学しました。間近で見ることができるような工夫をしていただいているので、迫力がありました。

ゾウの見学の様子です。

多くの動物を見学することができ、大満足の子供たち。無事に高幡不動駅まで戻ってきました。学校は、すぐそこです。

「ただいま!」

窓から多くの児童が手を振って出迎えてくれました。

1年生の保護者の皆様には、お弁当や水筒などの諸準備のご協力、心より感謝申し上げます。

実験は、やってみなけりゃ分からない

校内を回っていると、理科室に6年生がいるのが見えました。

中に入ってみると、実験を行う準備をしているようです。

黒板を見ると、「酸性、中性、アルカリ性の水溶液」と書いてあります。

どうやら、水溶液の性質を実験で調べるようです。

食塩水、石灰水、アンモニア水、塩酸、炭酸水の入ったビーカーにそれぞれガラス棒を入れ、青と赤のリトマス試験紙にガラス棒をつけることで反応を観察します。

塩酸は「青→赤」で酸性、アンモニア水は「赤→青」でアルカリ性など、色の変化で性質をまとめます。

ガラス棒をつけた瞬間に色が変わるので、子供たちも驚いた表情です。

赤いリトマス試験紙に食塩水をつけます。

本来、中性のはずなので、色の変化はないはずなのですが、多くの班で、じんわりと「赤→青」の反応が出ています。

これは、からかうチャンス。

校長「お、赤から青に変わったから、食塩水はアルカリ性ってことだねぇ。」

6年生A「え〜、絶対違うよ!中性なはずだもん。」

校長「だって、赤から青になってるじゃない。」

6年生B「塾で、中性だって習ったもん!」

校長「いや、これは潤徳小特製食塩水で、他とは違うんじゃないの?」

6年生C「うん、やっぱり、アルカリ性なのかも・・・。」

校長「ガラス棒に、他の水溶液がついちゃったのかなぁ。」

6年生D「それは、絶対にないです!1回1回、水でしっかり洗ってます!」

科学は実験の積み重ねで実証することにより発展してきました。

ひょっとすると、潤徳小の実験が「食塩水は中性」という定説を覆すことになるかもしれないのです。

しかし、授業を行っている理科の講師の表情はさえません。実は、正確に中性にするのは難しいのです。

テストで「食塩水はアルカリ性」と答えられても◯にすることはできませんし・・・。

(校長が退室した後、別の袋の食塩を使って再実験したところ、ちゃんと中性の反応が出たとのことです。よかった・・・。)

理科室を後にし、4年生の教室に行ってみると、ここでも理科の実験の準備が行われていました。

2つの同じ透明なカップに同じ量の水を入れ、1つはラップやふたをし、もう1つはそのままにします。

数日間、置いてみて、水の量がどうなるかを実験するようです。

目に見えない蒸発を学ぶわけです。

子供たちが、日なたや日かげのある、教室や廊下のいろいろな場所にカップを置きはじめました。

これも面白そうです。

窓際にカップを置いているグループに声をかけます。

校長「窓のそばに置いておくと、鳥さんがやってきて、水を飲んじゃうかもしれないんじゃない?」

4年生A「そんなはずないよ〜!」

4年生B「そうかも・・・鳥が飲んじゃったら、実験結果が変わっちゃう。場所を変えたほうがいいかなぁ。」

校長「校長室に置いておいたらどうかなぁ。」

4年生C「え、本当にいいの?」

校長「うん。その代わり、のどが渇いたら、校長先生が水を飲んじゃうかも。」

4年生たち「え〜!ダメ〜!!」

実験の結果は、数日後にどうなっているでしょうか。やってみなければ分かりません。【校長】

5年生 総合 米作り~稲刈り~

早いもので6月に植えた稲も収穫の時期を迎え、稲刈りを行いました。

今回は「水辺の楽校」の方々、市役所の職員の方々に加え、保護者の方々、本校で活動しているインターンシップ生の方々にも力をお借りして作業に取り組みました。

鎌を持つ子供たちの姿に若干の不安を覚える担任陣。

しかし、不安とは裏腹に子供たちは上手に鎌を扱い、どんどん稲を刈り取っていきました。

子供たちが刈り取った稲を大人が結い、刈り取り作業を終えた子供たちがそれを運ぶ…。

休みなくてきぱきと働き、無事に稲刈りを終えることができました。

お力添えいただいた皆様、本当にありがとうございました。

次は11月初旬に脱穀の作業を予定しています。

6年生は、540万円!?

本日、6年生を対象とした、日野市の租税教育推進協議会のご協力による租税教室が開催され、4名の税理士の方々に講師として授業を行っていただきました。

社会科の公民分野にあたる内容は1学期に学習済みの6年生。

しかし、用語も含めて、とても理解することが難しかったところですので、国民の義務である「納税」について、しっかり学ぶよい機会です。

身の回りには、税金でつくられたり、運営されたりする公共施設があります。

公共施設にあたるものは何か、クイズ形式で◯✕で答えます。

学校・・・◯ 道路・・・◯ デパート・・・✕ 遊園地・・・✕

順調に答えていきますが、だんだん、判断に迷うものも出てきます。

公衆電話・・・?? 電柱・・・?? など。

ちなみに、公衆電話も電柱も公共施設ではありません。

以前は公共施設だったものが、民営化され、民間の会社の管理下になっているものもあるわけです。

公共施設である学校の校舎の建設には約10億円、体育館には約2億円がかかるとの説明を受け、子供たちも驚いていました。

税の種類も学びます。

小学生のうちは、消費税くらいしか意識がありませんが、働くようになれば所得税、20歳を過ぎるとたばこ税や酒税、会社を立ち上げれば法人税、自分が亡くなった後には相続税など、人生の様々な場面で税金が関わること、税の種類は約50種類あることなどを教えていただきました。

超一流のスポーツ選手になれば、何十億円もの所得税がかかる場合があることを聞き、子供たちもびっくりです。

税金を集めるときに大事なことは、「平等」ではなく、「公平」なこと。

一見、「平等」がよいように思えますが、収入によって税の負担感が大きく変わってしまうので、「公平」であることが求められるのです。

実際にシミュレーションを行い、グループで相談して、「公平」な税の在り方について考えました。

最後は、「1億円」を持たせていただきました。

重さは約10kg。

実際の重さだけでなく、価値の重さについても考えてほしいものです。

授業の中で、小学生1名にかかる1年間の税金は約90万円との話がありました。

ということは、6年間で約540万円、本校の6年生全体では約7億円もかかっていることになります。

将来の納税者として、この租税教室を通して税の重要性をしっかり認識してほしいと感じました。

・・・と、約10億円の校舎でこの記事を書いている私の責任も痛感しているところです。【校長】

児童集会

本日(10月13日)の朝の時間、オンラインで児童集会が開催されました。

コロナ禍前には、児童集会といえば、校庭や体育館に全校児童が一堂に会して、体を動かずゲームを行うことが一般的でした。しかし、現在は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、接近や密集、近距離での活動は、可能な限り避けるようにしています。しかも、本校の児童数は、700名を超えます。

したがって、集会委員会の子供たちは、各教室で全校児童が安全に楽しめる集会の内容を企画しなければなりません。なかなか難しいミッションです。

今日の児童集会は、集会委員会の子供たちが知恵を絞って考えた、オンラインで楽しめる「物探しゲーム」です。

全校児童が各教室の大型モニターで探す物は、この「ハロウィングッズ」3点です。

集会委員の子供たちは、この時期にちなんだ「物」をセレクトしています。

教室でモニターを視聴しながら、ハロウィングッズを探す子供たちの様子です。

書籍「ウォーリーをさがせ!」のような要領で楽しむゲームだと考えていただければ分かりやすいと思います。

集会委員会の子供たちは、体育館に集結して、ライブ配信をしています。体育館の中には、3点のハロウィングッズが隠されています。体育館内部の様子を出すとともに、適宜「ここにあるかな?」「どこかな?」などと集会委員会の子供たちのナレーションが入り、ゲームを盛り上げます。

教室からは、「あ!あった!!!」というような歓声が聞こえてきました。「3つクリアした!」「わたしも3つ見付けられたよ」とうれしそうに報告してくれる子供たち。

教室で視聴していた子供たちは、大満足のご様子。拍手も聞こえてきました。

まさに、本校のキャッチフレーズ「笑顔招福」そのものの児童集会となりました。

対する、集会委員の子供たちや担当の教員は「教室の児童のリアクションが分からなくて・・・」と少し心配そう。

しっかり盛り上がっていた様子を伝えると安堵の表情を見せました。

このホームページを見て、さらに安心をしてくれるとうれしいなと願っています。

次も期待していますよ!

【研究推進委員会より】研究全体会がありました

今日の放課後は、研究全体会がありました。

今年度、潤徳小学校は「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~をテーマに、授業改善を勧めています。

校長からは、前回の英語専科の授業をふまえて、話がありました。

「市内の校長会での集まりでも、本校の取り組みについてお話をする機会があります。前回の授業でもそうでしたが、校内以外の来校者から授業を参観したいとのお話をいただくことがあり、本校の校内研究に対する関心の高さが伺えます。今後も、子供たちの主体的に学びにつなげていくために一人一台端末がどう活用できるのか、研究を深めていっていただきたいと思います。」

専科グループは授業の振り返りを、低中高学年グループは次回行う研究授業についての協議を行いました。

10月26日は、4年生の特別活動の研究授業があります。中学年グループの話し合いにお邪魔してみると、掲示物と指導案を見ながら、どうすれば子供たちの学びが深まるのか、熱い話し合いが繰り広げられていました。

運動会も終わり、授業作りに一段と熱が入る教職員一同でした。

(研究推進委員会より)

運動会の余韻

運動会という大きな行事を終え、日常の学校生活が戻ってきました。

とは言っても、学校生活では「振り返り」が大事。

学校の様子を見ていると、運動会で印象に残ったことをまとめている学級があります。

1年生が運動会で思い出に残ったことを書いていました。

「いっぱい たまがはいって うれしかったです。」

「おどりを いっしょうけんめい がんばりました。」

など、文にまとめています。

校長としては、内容もそうなのですが、入学したばかりのときは、ひらがなもたどたどしかった子供たちが、文でまとめることができるようになった成長ぶりがうれしく感じます。

3年生も振り返りのメモを作っていました。

「潤徳ハリケーン」、楽しかったという感想が多く見られました。

4年生になると、作文用紙にまとめていました。

ふと、見ると、

「おじいちゃん、おばあちゃんが、エイサーでおどっているところをがんばったねとほめてくれました。みんなで、録画を見ました。」

などと書かれています。

10月の学校だよりで、私は、「おじいちゃん、おばあちゃん、お孫さんの活躍をご覧ください!」とのタイトルで、今回の運動会では、入場制限を行わないので、祖父母の皆様にもご来校いただけることをお伝えしました。

多くの祖父母の皆様にも、子供たちの元気の様子をご覧いただけたようで、よかったと思います。

4年生の別の学級では、全体で振り返りを行っていました。

特に、5・6年生を見てどう思ったかということを話し合っていました。

4年生A「5年生は、50m走で自分の順番が来るまで、背筋の伸びた体育座りで待っていて、すごいと思いました。」

4年生B「6年生は、係の仕事をして、下級生の面倒とかを見てくれているのに、自分たちの潤徳ソーランもかっこよく踊っていて、さすがだなと思いました。」

4年生は、あと半年で高学年の仲間入りです。上級生の様子をよく見て学ぶことも大事です。

2年生は、思い出深い「マイ花笠」を前にして、振り返りを行っていました。

2年生A「おばあちゃんが、花笠音頭が上手だったってほめてくれて、シャインマスカットを食べさせてくれました。」

「笑顔招福」だったようですね。【校長】

笑顔あふれる運動会

予定どおり運動会を開催でき、大きな怪我や事故もなく、無事に終了できました。

今日のプレイバックです!

開会式です。

校長からは、予告どおり「脱マスク宣言」をし、たくさんの笑顔を観客の皆様に届けましょうと訴えました。

1年生の「児童代表の言葉」です。

初めての運動会で頑張りたいことを大きな声で伝えることができました。

3年生の50m走、2年生、1年生の40m走です。

自分のコースを力いっぱい走ることができました。

3年生の「潤徳ハリケーン」です。

3人で協力して、長い棒をコントロールして走り切りました。

最後に「ス・マ・イ・ル」と垂れ幕で表示され、子供たちも観客の皆様も思わず笑顔です。

2年生の「−笑顔の花咲く−潤徳花笠音頭」です。

さすが本番、隊形移動もばっちり。大きな掛け声で元気いっぱい踊ることができました。

1年生の「玉入れ王に おれはなる!!!!」です。

たくさんの観客の皆様に見ていただいてうれしかったのか、キレッキレのダンスを披露することができました。

肝心の玉入れは・・・何と、同点の引き分け。こんなこともあるのですね。

4・5・6年生の50m走です。

さすがに上の学年になると、力強さが違います。

4年生の「琉球の風〜エイサー 島唄〜」です。

演技が始まると、観客の皆様がシーンとなりました。子供たちの真剣さと集中力が伝わったのでしょう。

最後のポーズを決め、たくさんの拍手をいただいたときの子供たちの誇らしげな笑顔がとても印象的でした。

5年生の「私は最強!!〜迷わず引けよ 引けば分かるさ 2022〜」です。

通常の綱引きに加え、担任とのじゃんけんに勝てば加勢できる応援綱引きを組み合わせた競技になりました。

白が4連勝と一方的になってしまいましたが、進行役の児童のDJのような演出もあり、盛り上がりました。

そして、6年生の「潤徳ソーラン〜The Big Swell〜」です。

最後の運動会との気迫が伝わり、圧巻の演技でした。

運動会は、6年生が下級生に圧倒的な力の差を見せつけることが大事です。

まさに、「潤徳の6年生、ここにあり!」といった素晴らしい演技だったと思います。

閉会式では6年生の代表児童が運動会を総括しました。

聞いている子供たちは、どの子も満足そうでした。

全力を出し切ったのでしょう。

コロナ禍で、何がベストの運動会なのか、迷いながら試行錯誤を続け、今回のような形式に至りました。

初のオンライン配信、密を避けるための二部制、演技をご覧いただく場所を増やすためのテントの撤去など、新たな挑戦を取り入れた運動会でしたが、いかがだったでしょうか。

C4th Home&Schoolでアンケートを配信しましたので、ぜひ、ご意見をお寄せください。

よろしくお願いいたします。

閉会式で、保護者の皆様へのお願いとして、「帰宅したら子供たちの頑張りをぜひほめてください、そこで、親子一緒に笑顔になれたら『笑顔招福』の運動会が完結です。」とお話ししました。

この運動会がきっかけとなり、それぞれのご家庭で笑顔があふれ、幸せにつながってくれたら、校長として、これほどうれしいことはありません。

秋らしいよい天候に恵まれ、気持ちのよい運動会になりました。

今日の運動会の実施に向け、「高幡イーグルス」やJSPの有志の皆様には大変お世話になりました。

また、立ち見でご不便をおかけしたにもかかわらず、おいでいただいた皆様の参観のマナーが大変素晴らしかったこともとてもありがたく感じました。

本校の運動会に関わられた全ての皆様に御礼申し上げます。

本当にありがとうございました。【校長】

メイキング オブ 運動会2

早朝からの準備で、会場がほぼ整いました。

JSP(旧PTA)のボランティアの皆様にも表示等を手伝っていただきました。

ありがとうございます!

運動会のスローガンの下、素晴らしい運動会にしたいと思います。

初の「運動会オンライン中継」。

昨日までの雨で、当日の場所でのテストができず、ぶっつけ本番の中継になります。

実は、仕組みは学年ごとの中継機を並べたアナログなものです。

繰り返しになりますが、定点撮影で、あくまで進行状況をお伝えするのが目的です。

生の迫力は、どうぞ、会場でご覧ください。

担任たちも心を込めて子供たちを迎えます。

さぁ、最高の1日を!【校長】

メイキング オブ 運動会

実施は決めたものの、校庭のコンディションはまだ良好とはいえない状況です。

本校の校庭を使用している少年野球チーム「高幡イーグルス」の有志の皆様が早朝にもかかわらずお越しくださり、校庭整備を手伝ってくださっています。

本当に感謝、感謝です。

日頃から、本校を使用してくださっているだけあって、「プロ」の整備で水たまりもなくなりました。

現在、急ピッチで準備中です。

予定どおり開会式を迎えられるよう、全力で準備を進めます!

なお、今日は、それほど気温が上がらず、熱中症のおそれも少ないと考えています。

少しでもご来校いただいた皆様が参観しやすいよう、「ノーテント」に会場をしてみようと思います。

少し、シャッターチャンスをねらえる場所が増えるものと考えました。

無粋なテントを撤去し、皆様と一緒に秋の1日を楽しめるようにします!

新たな取組に挑戦です。【校長】

運動会、実施します!

おはようございます。

薄曇りの運動会日和です!

校庭は、少し水たまりが残っていますが、実施に支障はなさそうです。

本校の女神、晴れ女の体育主任が秋雨前線を宣言どおり吹き飛ばしてくれました。

運動会前哨戦は本校の圧勝です!

この勢いで、運動会の成功につなげたいと思います。

多くの保護者等の皆様のご来校をお待ちしております!【校長】

あ〜した てんきになぁ〜れ!

運動会前日。

にもかかわらず、朝から無情の雨が降り続きます。

「人事を尽くして天命を待つ」という思いで、雨の降りしきる中ですが、教職員と6年生とで力を合わせて前日準備を行いました。

はじめに体育館に全員集合して、今日の時点でできる準備内容を確認します。

その後は、それぞれの分担に従い、準備を進めます。

トイレは、1階トイレを使用するので、シートを敷いて、靴のままで利用できるようにします。

一生懸命書いた、大プログラムを3階の窓に貼り出します。

当日用のタスキを身に着けた応援団。気合を入れて、本番の流れの確認です。

救護係の子たちは、当日、熱中症予防のための水分補給を促すミニ看板をつけて、会場を練り歩きます。

当日使用する用具も最終確認です。

プログラムに沿って、当日の放送原稿を読み上げ、練習を繰り返します。

このように、できるだけの準備を行いましたが、校庭で準備すべきものも多く、明日の朝に繰り越すものもかなりあります。

また、雨が止んだとしても、水たまりやぬかるみが残っている可能性があり、明日の朝、校庭整備が必要になるかもしれません。

児童の演技場所を優先して準備を進めるため、校庭周辺など、準備が行き届かない箇所が出る可能性がありますが、ご容赦くださいますようお願いいたします。

今日の14時時点では、校庭は水浸し状態。

明朝、どうなっているでしょうか・・・。

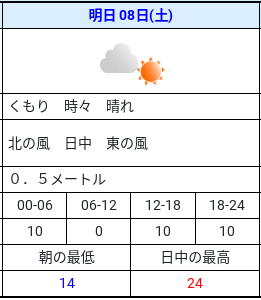

先週末、週間天気予報を見ていたところ、降水確率が「10/7・100% 10/8・90%」となっていました。

このことを踏まえ、体育主任の教員とこんな話をしました。

校長「10/8の当日の天気、心配だよねぇ・・・」

体育主任「いえ、そんなことありません!絶対やります!!私、晴れ女ですから!」

いくらなんでも、天気を変えることは難しいのでは・・・と考えていたところ、本日11時発表の気象庁の日野市の天気予報は、次のようになっていました。

秋雨前線と、本校の晴れ女とどちらが勝つのか・・・

運動会の「前哨戦」も見逃せません。【校長】

雨天決行!運動会リハーサル

明後日に迫った運動会。

今日は、各学年の総仕上げ、運動会リハーサル日です。

あいにくの雨天で、校庭でのリハーサルは行えませんでしたが、体育館でリハーサルを決行です。

まずは、3年生。

50m走の走順の確認です。

写真では分かりませんが、体育館には「天国と地獄」などの定番の「かけっこBGM」が流れています。

実は、リハーサルは、各学年の仕上げの練習であるのと同時に、放送機器の確認をしたり、演技時間を確認して、当日の進行の予想を立てたりする大事な場でもあるのです。

当日をイメージして、演技紹介の台本をインターンシップの学生に読んでもらいました。

音楽や放送が入ると、雰囲気が本番のようになってきます。

続いて、2年生。

「−笑顔の花咲く−潤徳花笠音頭」の練習です。

本番用の花笠で踊ります。

キレのある踊りに加え、掛け声も揃って、仕上がりは万全といったところ。

あとは、当日、隊形移動が上手にできるか・・・。

今度は、1年生。

「玉入れ王に おれはなる!!!!」の練習です。

体育館ですから、実際の玉入れはできません。

「エア玉入れ」になるのですが、これまで繰り返し練習しているので、子供たちは「投げたふり」を上手にしています。

今年、評判となった「ONE PIECE FILM RED」の主題歌「新時代」に合わせてかっこよく踊り、玉入れもする1年生。

必見です。

今度は、4年生。

夏休み明け以来、教室でも繰り返し練習してきた「琉球の風〜エイサー 島唄〜」です。

本番用のサージを頭に巻いて、一糸乱れぬ見事な踊りを披露する4年生。

公開するか、大いに迷いましたが、最後の決めポーズです!

きっと、本番では、大きな拍手に包まれることでしょう。

次は、5年生。

「私は最強!!〜迷わず引けよ 引けば分かるさ 2022〜」の確認です。

最終練習で「エア綱引き」をするのは、苦しいところですが、入場から退場までの流れをもう1回確認します。

なお、ここまで秘密にしていますが、5年生は、単なる綱引きではありません。

どんな工夫があるかは、当日のお・た・の・し・み。

そして、最後は6年生。

「潤徳ソーラン〜The Big Swell〜」の練習です。

これも、公開するか大いに迷いましたが・・・大サービスで、演技最後の決めポーズの公開です。

当日の衣装を着て踊る6年生の姿は迫力満点。

当日、圧倒されること間違いなしです!!

・・・というわけで、リハーサルの様子をお伝えしました。

ちょっとサービスしすぎで、秘密を守っていた担任たちからは怒られてしまうかもしれませんが、生で見る子供たちの輝きは写真ではお伝えできません。

きっと、「笑顔招福」の運動会になるものと確信しています。

あとは、当日の天気ですね。。。【校長】

怪我や病気をしないように・・・

運動会本番まであと少し。

最後の追い込み練習に各学年とも熱を上げているところですが、ちょっと気になるのが、怪我や病気が増えていること。

また、寝不足だったり、朝ごはんを抜いてきたりして、朝から保健室に体の不調を訴える子も見られます。

運動会練習や休み時間の外遊びで転んで、「痛いよ〜!」と保健室に駆け込む子もいます。

状況によっては、保健室が「野戦病院」のようになることもあります。

特に怪我については、骨折などの大きな怪我も発生しています。

発生原因が、「走っていて転んだ」といったものが多く、ちょっとしたことでも大きな怪我に結び付いているのが現状です。

コロナなどの影響で、体を鍛えることが少なくなっていることで、大きな怪我につながっているのかもしれません。

また、転び方も、手をつかずに、顔に怪我をしてしまうなど、うまくできていないと感じることもあります。

保健室前には、養護教諭からの手作り応援メッセージが掲示されています。

体調万全で運動会本番に臨めるよう、怪我や病気に気を付ける生活を送ってほしいと思います。【校長】

くだもの、だ〜いすき!!

今日、給食時に3年生の教室で準備の様子を見ていたところ、こんな会話になりました。

校長「シャインマスカットって、おいしいよね。」

3年生A「うん、僕も大好き。」

すると、毎日、栄養士が発行している「本日の給食ニュース」が読み上げられました。

3年生B「今日は、日野市の『阿川園』というところでとれた、シャインマスカットです。潤徳小では、梨も『阿川園』からいただいています。・・・」(詳しくは、こちら)

3年生たち「え〜!!」

3年生たちが驚くのも無理はありません。

給食を食べた後の5・6校時に社会科見学として訪問するのが「阿川園」だからです。

「阿川園」は、学校から歩いて20分ほどのところにある果樹園です。

「阿川園」の阿川様から栽培の様子を伺います。

「阿川園」では、梨を19種類、柿を2種類、ぶどうを4種類、50mプール9つ分の広い敷地で栽培しているそうです。

特に、梨の木は120本。手間をかけて1本1本育てているとのことです。

ただし、梨は、支えている軸の部分が弱く、風ですぐ落ちてしまうそうです。

先日の台風でも、150個ほど落ちてしまったとのことでした。

年間で3万個ほど収穫がありますが、落ちたり、虫に食べられたりして、出荷できるのは8割ほどとのことで、繊細で栽培には神経を使うことが分かりました。

そのため、収穫期の3か月ほどは、朝5時から夜6時頃まで、1日の休みもなく作業をされるとのことです。

今年の夏の暑さを考えると、大変な重労働であることが想像されます。

収穫された新高(にいたか)などを見せていただきましたが、とても大きく立派な梨です。

子供たちも「おっきい〜!」などと歓声を上げていました。

今日は、とても暑くなりましたが、梨の木でちょうど日差しが遮られ、木漏れ日で気持ちのよい感じでした。

子供たちも静かに話を聞き、メモを一生懸命とっていました。

こんな質問をする子がいました。

3年生C「どうして、このあたりで梨がとれるんですか。」

阿川様「浅川もあるし、水がとてもよいからです。梨は80%以上が水分なんですよ。」

さすが、緑と清流のまち、日野市。おいしい果物が育つわけです。

実際に梨がいっぱいなっている木の下を通って、子供たちも大喜び。

3年生D「今度、お母さんと『阿川園』に行って、梨を買ってもらおうかなぁ・・・。」

気持ちは、とてもよく分かります。

「今日のシャインマスカット、とてもおいしかったです!」

などと、阿川様にお礼を伝える子供たちもたくさんいて、とてもよい見学になりました。【校長】

縁の下の力持ち

運動会は、全校を挙げての行事ですので、教職員だけでは運営することが難しい面があります。

そこで、6年生が運動会の係活動として、進行の手伝いを行います。

今日は、2回目の係活動日でしたので、一部の係の様子をお知らせします。

こちらは用具係です。プログラムに沿いながら、校庭のどこに、どの用具を置くか確認します。

こちらは、児童・表示係です。徒競走の何レース目かを表示する練習です。

こちらは、誘導係です。「40m走」、「50m走」の順位をつけ、素早く所定の場所まで誘導する練習です。

こちらは、装飾・会場係です。当日の飾り付けの準備を一生懸命頑張っています。

こちらは、救護・大プログラム係です。当日は、校舎の窓に大プログラムを貼り出します。その準備です。

こちらは、計時係です。当日の競技の計時を行い、進行の調整を行うことが主な仕事なのですが、今年度はオンライン配信を取り入れることになったので、保護者等の皆様から「申請」が殺到した場合、人海戦術で「承認」する手順を確認しています。初のオンライン配信。うまくいくかは、この係がカギを握りそうです。

こちらは、準備体操・整理体操係です。今日の全校練習でも前に立って見本演技を行いましたので、当日に向けて、細かい点を確認です。

こちらは、応援係です。コロナ禍前は花形だった応援。今年度、復活です。

しかし、大声は出せません。手拍子だったり、ウエーブを使ったり・・・試行錯誤して、新たな応援方法を考えています。

当日は、こうした6年生の縁の下の力持ちの活躍も期待しています!【校長】

脱マスク宣言!

いよいよ今週の土曜日、10/8は、運動会本番です。

週間天気予報では、今一つの天候のようですが、よい方に予報が変わるよう、祈る日々です。

さて、今日の2校時は、運動会の全校練習が行われました。

その際の様子は、1つ前の記事に掲載されていますので、そちらをご覧ください。

私からは、全校練習内で、校長から子供たちに話した内容のうち、「マスク」に関することをお伝えします。

・コロナが流行する前、マスクは「具合の悪い人」がつけるもので、「風邪をひいているよ」とか、「花粉症で苦しいよ」などといったサインとも言えるものだった。

・今は、毎日、マスクをつけることが当たり前のようになっているが、運動会は「具合が悪い」ところではなく、元気いっぱい演技をしているところを発表する場であり、昔なら、マスクをつけて演技をしていたら、「潤徳小の子は、みんな具合が悪いのかな。」と見られていたはずである。

・1年生は「玉入れ」で思いっきり玉を投げる。3年生は、「台風の目」で思いっきり棒を持って走る。5年生は「綱引き」で思いっきり綱を引っ張る。マスクをしていて、「思いっきり」競技ができるだろうか。

・2年生は「花笠音頭」で「ヤッショ、マカショ」、4年生は「エイサー」で「イーヤーサーサー」、6年生は「潤徳ソーラン」で「ドッコイショ~ドッコイショ!」などと踊りながら掛け声をかけるが、マスクをしたままで、最高の掛け声が観客のみなさんに届くだろうか。

・さらに、6年生は小学校最後の運動会である。卒業アルバムに載せるための写真も撮影される。マスク姿で「具合が悪い」ような写真が記念に残ってもよいだろうか。

・座席で応援しているときは、思わず友達と話したりすることもあると思うので、マスクをつけるが、開会式や閉会式、自分の演技のときはマスクを外して最高の姿をお見せできるようにしよう。

実は、校長からは、1学期から熱中症対策として、外遊びのときや登下校のときなど、屋外で他人との距離がとれるときはマスクを外すことを強く推奨してきました。

しかし、感染予防対策というより、「習慣やマナー」といった側面が強くなる中、マスクが「顔パンツ」状態になっていて、外すことにかなり強い抵抗感を示す子供たちが一部いるのが実態です。(大人もそうかもしれません)

本校の学校キャッチコピーは「笑顔招福」。

年間の最大の行事とも言える運動会で、子供たちの笑顔をできるだけお見せしたい、その姿を見ることで、保護者等の皆様にも幸せな気持ちになっていただきたい・・・と校長として強く願っており、今回、マスクについては、かなり踏み込んで子供たちに話をしました。

ただし、運動会当日までは、練習時を含め、感染予防対策を徹底して行ってまいります。

本番までに体調を崩したり、怪我をしてしまったりしては、最高の笑顔を披露できなくなってしまいます。

ご家庭での体調管理にもご留意くださいますよう、お願いいたします。【校長】

運動会全校練習

本日(10月3日)の2校時、校庭で、運動会全校練習を行いました。

全校児童が一堂に会して実施する練習は、この1時間のみとなります。

この1時間で、「開会式」や「閉会式」、「準備運動」、「応援」、「隊形移動」などの練習などが、効率的かつ効果的に行えるように、本校の体育的行事員会の教員が知恵を出し合って計画を立てました。

1校時が終了すると、全校児童が速やかに校庭に集合し、整列をしていました。

開会式と閉会式の練習の様子になります。

式の進行は、代表委員会の児童が担当をします。

校長先生から運動会に向けてお話をいただきました。

開会式では、1年生による児童代表の言葉があります。

閉会式では、6年生による児童代表の言葉があります。

隊形をかえて、応援の練習です。

ウェーブや手拍子など、楽しみながら行いました。

児童はもちろん、ご覧いただく保護者の皆様に「笑顔招福」になっていただくことができるような運動会になるように、残りわずかではありますが教職員一同、努力していきます。

ありがとう、さようなら

今日は、教育実習生の実習最終日でした。

最終日は、「1日担任」の日となります。

運動会練習では、子供たちに細かい指示を出します。

給食でおかわりをする子にも対応です。

担任の業務の多さを感じていたことと思います。

実習最後の時間、5校時は、お別れ会が開催されました。

一緒にゲームなどをしているときは楽しそうでしたが・・・。

最後の「別れの言葉」になると、ちょっとしんみりモード。

実習生からも、一人一人に手紙を渡すなど、心温まるシーンもありました。

実習生にとっては、子供たちの成長を間近で見ることができた貴重な機会だったと思いますが、実は、実習生自身が大きく成長した4週間だったと感じます。

将来、教師になったときに、本校での経験を役立ててほしいと期待しています。【校長】

6年生外国語

6年生外国語で、夏の思い出について過去形を使って紹介する練習をしました。

登場した動詞はwent to,saw,enjoyed,ateの4つです。

この4つの動詞で、十分に夏の思い出を伝えることができます。

まずはジャムボードに画像を貼って原稿づくりをします。

画像の原稿を見ながら、夏休みの思い出を何度も口に出して練習します。

言えるようになったら、ワークシートに文を書き出します。

その後、班に分かれてそれぞれの思い出の紹介タイムです。

Eye conntact(目を合わせる), Smile(笑顔で), Clear voice(聞こえやすい声で),Reaction(反応する)に気を配りながら、やりとりを楽しみました。

「〇〇さんが画面を指さしながら話していたので分かりやすかったです。」

「大きな声で、目を見ながら話せました。」

「Wow!いいね!と反応が返ってきたのでうれしかったです。」

ふりかえりシートには、友達の発表の良かったところ、自分が発表ややりとりで気をつけたところを書きました。

過去形を使うと、楽しい思い出の共有ができます。

残りの小学校生活でもそんな思い出が沢山作れるといいですね。

「5R」に取り組もう!!

社会科で「ごみの処理と再利用」の学習を進める4年生。

今日は、実際に、「日野市クリーンセンタープラスチック類資源化施設(以下、クリーンセンター)」と「浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設(以下、可燃ごみ処理施設)」の見学を行いました。

隣接する両施設ですが、大変広く、4年生の人数も多いことから、1・2組と3・4組に分かれて見学です。

クリーンセンターでは、日野市のごみの現状、ごみや資源物のゆくえ、分別の方法などについて、座学で学びます。

その後は、施設内の見学です。

プラスチックごみを手選別しているところの見学です。

中には、注射針などの危険なごみがあったり、資源化できない不敵物も混じっていたりするので、ベルトコンベアで流れてくるごみを手作業で確認して、取り除いていました。

集中力のいる、大変な作業です。

資源化されるごみは、圧縮され、プラスチックリサイクル工場などに運ばれます。子供たちも実際に触りましたが、カチカチの硬さです。

可燃ごみ処理施設では、ゴミ収集車から「ごみピット」に投入されるところを見学します。

日野市、国分寺市、小金井市の可燃ごみを積んだ収集車が次々にやってきます。

こちらは、「ごみピット」の中です。大量のごみに、子供たちもびっくりです。

燃焼の効率をよくするためや有毒ガスの発生を防ぐために、「ごみピット」内では、巨大クレーンでごみを持ち上げ、撹拌(かくはん)します。

2t以上のごみが一気に持ち上がるのを間近で見て、子供たちからも歓声が上がっていました。

ごみは巨大な焼却炉で燃やされます。内部でごみが燃えている様子は、モニターで見ることができました。

まさに「塵も積もれば山となる」という感じで、一人一人の意識のもち方で、ごみの量は相当変わるのではないかと考えさせられました。

係員の方からは、ごみ減量には「5R」が大事であるとの説明がありました。

Refuse(発生回避)

Reduce(発生抑制)

Reuse(再使用)

Return(返却)

Recycle(再生利用)

学校でも、SDGsの観点から、ごみ減量にはしっかりと取り組んでいきます。

ご家庭でも、ぜひ、「5R」を意識していただきたいと思います。【校長】

教育実習生研究授業

9/5から4週間、本校にて教育実習に取り組んできた教育実習生も最終週を迎えました。

前半は、様々な学年・学級の授業を参観したり、本校の教員からの講義を受けたりして学ぶことが多かったのですが、後半は、少しずつ実習生自身が授業を行うようになりました。

今日は、これまでのまとめとして、所属学級の3年3組において、算数の「円と球」の単元で研究授業を行いました。

4週間、共に生活していると、子供たちも「教育実習生の先生の晴れ舞台を応援しなきゃ。」という気持ちになるようで、いつも以上に背筋を伸ばし、話をしっかり聞こうという姿勢が見えました。

ICT機器の活用に積極的な本校。

実習期間中も、ICT機器の使い方を学びましたので、今日の授業でも、実物投影機を使い、円の中心の見付け方を児童に説明させるなど、工夫して授業を行っていました。

子供たちとの人間関係も深まり、個々の児童の理解の状況や考えを把握しながら授業が進められるようになってきました。

授業前は緊張していた実習生も、授業後はホッとしたようで、安堵の笑顔を浮かべていました。

放課後は、参観していた教員と一緒に研究協議会を行いました。

「先輩」として、気付いたことを様々な角度から指摘していましたので、さらなる成長のために取り入れていってほしいと思います。

教育実習も明日と明後日を残すのみになりました。

将来の小学校教育を担えるよう、本校での経験を生かしてほしいと期待しています。【校長】

1年生 with Chromebook

2学期から、自分専用のChromebookで学習を始めている1年生。

教科での活用も進んでいます。

国語の「うみのかくれんぼ」を学習しているので、擬態をしている生物について、Chromebookで調べます。

「校長先生、木の葉のところにカエルがいるんだよ、分かる?」

などと、出てきた写真に興味津々です。

別の1年生の学級では、展覧会に向けた図工の作品作りを始めていました。

想像するだけでは、なかなか絵が描けないので、ある程度の見本が必要です。

「◯◯ イラスト」と手入力し、検索します。

恐竜のイラスト、虹のイラスト、人魚のイラストなど、自分が描きたいサンプルイラストが出てきて、「どれにしようかな〜?」などと迷っている様子でした。

まだまだ担任や校長にヘルプを求めることが多いのですが、一歩一歩前進している1年生たちです。【校長】

何でも一生懸命頑張れば、結果はついてくる!

今年度がスタートして、ほぼ、半年が経ちました。

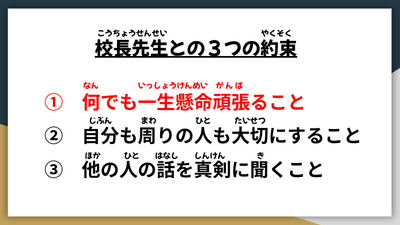

私は、全校朝会などで、以下のスライドを使いながら、子供たちに繰り返し「校長先生との3つの約束」の話をしてきました。

1学期、「何でも一生懸命頑張ること」として、5/10の全校朝会で子供たちに与えた課題は「反復横跳び」でした。(詳しくはこちら)

昨年度の体力テスト(東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査)の結果では、本校は、反復横跳びが全学年男女とも大きく全国平均を下回っていました。

そこで、5月を「反復横跳び強化月間」として、体育の授業を中心に各学年が練習に取り組みました。

そして6月上旬、練習の成果を生かすべく、体力テストに臨みました。(詳しくはこちら)

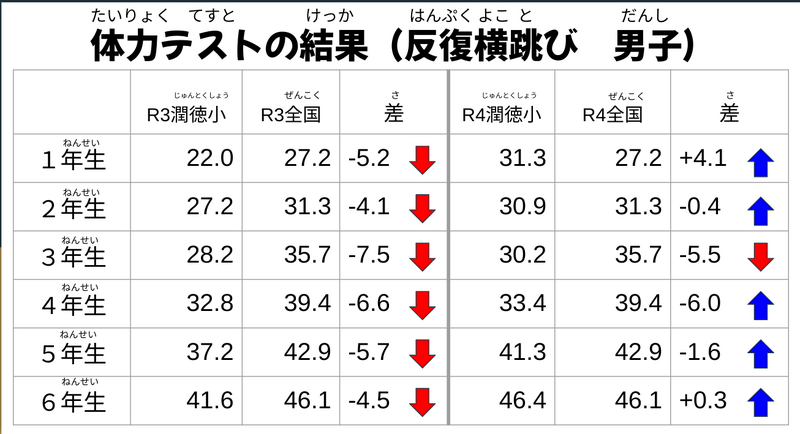

先日、今年度の体力テストの結果が学校に届きましたので、今朝の全校朝会で子供たちに以下のスライドで結果を伝えました。

まずは、男子の結果です。

左側の「R3」が昨年度の結果(平均の回数と差)、右側の「R4」が今年度の結果です。

ちょっと表の見方が難しいのですが、例えば、2年生の場合、昨年度(R3)は1年生でしたから、その結果を見ると本校の平均回数が22.0回、全国の平均回数が27.2回となっており、5.2回下回っていました。一方、今年度(R4)は、2年生になり、本校は30.9回、全国が31.3回でしたので、その差が0.4回下回る結果となりました。昨年度が-5.2回、今年度が-0.4回ですから、その差を4.8回縮めたことになり、昨年度より結果を大きく伸ばしたことになります。

同様に計算すると、昨年度比で3年生が-1.4回、4年生が+1.5回、5年生が+5.0回、6年生が+6.0回となります。

ちょっと、3年生が残念な結果となりましたが、他の学年は、記録を伸ばしたことになります。

特に6年生は、大きく伸び、全国平均を超えました。

反復横跳びの計測時間は20秒間。その短い時間で、平均6回も記録を伸ばしたのですから、大変な成果と言えるでしょう。

さらに、1年生は、昨年度は入学前ですから比較する数字がありませんが、今年度、4.1回も全国平均を上回りました。

Tスコアという、いわゆる「偏差値」を表す数字は58.1(平均は50.0)となっていて、全国でも上位とも言える大変素晴らしい結果を出すことができました。

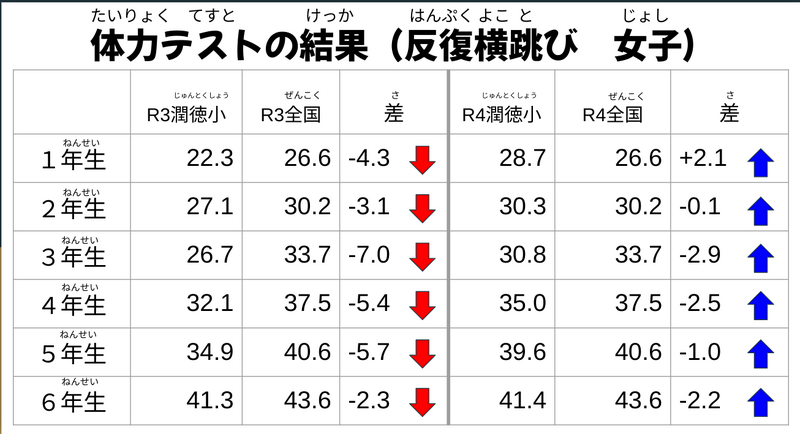

こちらは、女子の結果です。

ご覧のとおり、男子同様、昨年度は、全国平均を大きく下回る残念な結果となっていました。

今年度の結果は、昨年度比、2年生が+4.2回、3年生が+0.2回、4年生が+4.5回、5年生が+4.4回、6年生が+3.5回でした。

全学年が、昨年度より全国平均との差を縮める大きな成果を出すことができました。

特に1年生は、男子同様、昨年度との数値の比較はできませんが、全国平均を超える素晴らしい結果を出しました。

スライドの青い矢印が昨年度よりよい結果が出た学年ですので、全体として、男子、女子とも、伸びが見られた結果が出たものと考えています。

なお、東京都は、全国に比べて体力が低い傾向があります。

日野市内の小学校だけの反復横跳びの結果比較では、本校は、男子が4つの学年が日野市平均を上回り、女子が全学年上回るという大変好成績になっています。

特に1年生が男女とも全国平均を上回った1つの理由は、「反復横跳び強化月間」に6年生が1年生に反復横跳びのコツを教え、マンツーマン指導をみっちりと行ったことだと思います。

本校の重視する異年齢交流が、体力テストでも効果を上げたものとうれしく感じています。

また、初めての体力テストということで、ご家庭でも反復横跳びの練習に家族ぐるみで取り組んだという話も聞きました。

ご協力、感謝申し上げます。

私も、八ヶ岳移動教室で5年生の一部男子と宿舎での秘密練習を行うなど、子供たちにはっぱをかけ続けてきましたので、子供たちの頑張りが一定の成果に結び付いたことに安堵しています。

「反復横跳びの記録が伸びたことが人生にとって何の役に立つのか?」

と問われると、あまり返す言葉がありません。

逃げ足が少し速くなる程度でしょうか・・・(笑)

しかし、何でも一生懸命頑張れば、結果がついてくるということを体感した子供は、必ず、今後も頑張る気持ちをもって物事に取り組むことができると確信しています。

今年度の反復横跳びの取り組みが、その体感の1つになってほしいものです。

ちょうど今、子供たちは、運動会の練習を一生懸命に頑張っています。

その成果を10/8の本番に発揮することができるか…今から楽しみです。【校長】

全校朝会

本日(9月27日)の朝の時間に、リモートで全校朝会を開催いたしました。

まず、表彰を行いました。陸上で優秀な成績を修めた2人を顕彰しました。

次は、校長先生のお話です。

潤徳小の子供たちと校長先生は、「3つの約束」をしています。

①何でも一生懸命頑張ること

②自分も周りの人も大切にすること

③他の人の話を真剣に聞くこと

今日は、①の約束を中心に、みんなで一生懸命取り組んだ「体力テスト」の結果について話がありました。

運動会に向けても、一生懸命頑張って取り組んでいきましょう!

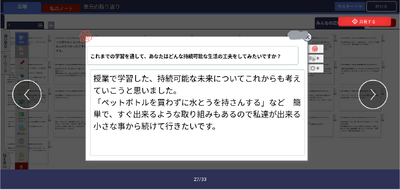

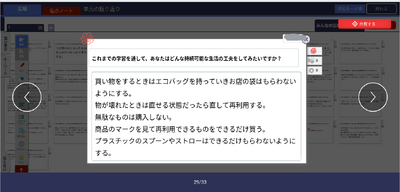

5年生家庭科 3R!持続可能な社会に向けて!

本日は、5年生の家庭科で3Rについて学習しました。

3Rとは…

リデュース(Reduce)→ゴミそのものを減らすこと

リユース(Reuse)→繰り返し使うこと

リサイクル(Recycle)→資源を再利用すること

です。

ミライシードのムーブノートで、

「買うときには…」「使うときには…」「使わなくなったときには…」

という3つの場面から3Rについて考えました。

じっくり考えている様子です。

子どもたちの3Rの考えが、広場で共有されています。

友達の考えを見て、拍手のマークを押したり、コメントを書いたりすることができます。

最後に、単元末の振り返りをしました。

「あなたはどんな持続可能な生活の工夫をしてみたいですか?」

という質問をしました。

子どもたちの振り返りを見て、

持続可能な社会を作っていくために、私たちになにができるのかを考えること、

また、小さなことから実践していくことが大切だと感じました。

どちらが染み込みやすい?

4年生たちが、何かの土を入れた袋を持って、廊下を歩いているところに出会いました。

校長「どこに行くの?」

4年生A「理科室です。」

何をするのか気になります。理科室に行ってみました。

理科室の黒板を見ると、「水は地面にしみこむのだろうか」と書いてありました。

どうやら、4年生は、事前に校庭と砂場の土を採取していて、同時に同じ量の水を入れることで、染み込みやすさの比較をする実験を行うようです。

実験を始めようする4年生に聞いてみました。

校長「どっちが染み込みやすいと思う?」

4年生B「砂場だと思う。粒が粗いし、隙間が多いから。」

4年生C「私も砂場かな。いつも、雨が降ると校庭に水たまりができてるし。」

実験をする前には、自分なりの仮説をもっておくことが大事です。

いざ、実験を始めると、砂や土に染み込んだ水が、少しずつたまっていきます。

たまるスピードの速いほうが染み込みやすいということになります。

4年生D「何か、ろ過されているみたい。」

4年生は、1学期に社会科で浄水場で水がろ過されている学習をしています。

そのことを思い出したのでしょう。

結果は、粒の粗い砂場の土の方が染み込みやすい・・・はずだったのですが、班によっては、あまり違いがなかったところも。

砂の多い、校庭の表面のところを多く採取したのかもしれません。

実験の面白いところは、必ずしも予想した結果にならない場合もあるということ。

その原因を考え、修正することが、次回以降の精度の高い実験につながります。【校長】

「秋見つけ」リベンジ・・・?

9/9の放課後、1年生の担任に話しかけた校長。

校長「いや〜、今日は、虫がたくさんいたよ。」

1年担任A「え〜、そうだったんですか?ちょっと残念・・・。」

9/9は3年生が理科の授業で浅川の河川敷に行き、虫捕りをしたところ、たくさん秋の虫を捕獲できました。(詳しくはこちら)

1年生はその3日前の9/6に生活科で大木島公園に行き、同じように「秋見つけ」として、虫捕りなどをしたのですが、捕獲量は今ひとつ。

校長から話を聞いた1年生の担任たちは悔しかったのでしょう。

「虫捕り計画」を再度立て、今日は、3年生と同じ浅川の河川敷で「秋見つけ」のリベンジです。

校長も、現場に行ってみました。

黄色い帽子をかぶった1年生たちが河川敷に散らばっています。

校長が河川敷に降りたとたんに「戦果」を報告に来る子供たち。

バッタ、コオロギ、チョウ、テントウムシなど、次々に捕獲した虫の報告を聞く校長。

しかし、一番多かった報告は、

「校長先生、虫、いな〜い!」

「全然、捕まらな〜い!」

などの愚痴報告。

そのままにしておくと、1年生お得意の「あきちゃった病」になってしまいます。

ここは、何とかしなければなりません。

さっきまで、「虫は苦手です・・・。」とこぼしていた、インターンシップの学生も有無を言わさず、虫捕りに駆り出されます。

担任も子供たちのお手伝いです。

ふと気付くと、「校長先生、捕って〜。」と「あきちゃった病&甘え病」にかかりかけた子供たちが校長の後に列を作っています。

草を踏み分け、

「あ、赤ちゃんバッタがいた!」

「コオロギが逃げたよ!」

などと子供たちに教えます。

それでも、フラフラするだけで「お散歩状態」になっている子たちがいるので、校長自らお手本です。

1年生と協力しながらバッタを追い込みます。

無事、バッタを確保して喜ぶ校長と、拍手を送る子供たち。

・・・あれ?虫捕りをするのは1年生では??

一番はしゃいでいたのは、校長でした。(苦笑)

3年生と同じ場所だったのに、思うように「秋見つけ」できず、リベンジも半分くらいといったところでしょうか。

原因は、急に涼しくなったからか、台風14号の影響か、それとも、3年生の「乱獲」のせいか・・・。

自然は、本当に不思議です。【校長】

運動会オンライン配信事前練習会3

オンライン配信事前練習会も3日目の最終日。

今日は、2年生が練習を公開です。

今まで、「花笠音頭」を教室や体育館で繰り返し練習してきた2年生。

多くの子は、音楽に合わせて踊れるようになってきています。

今日は、校庭練習なので、隊形移動を確認します。

校庭のどの場所で踊ればいいのか、正確に覚えていないと、きれいな円形になりません。

何回も練習です。

オンラインでご覧いただいた皆様には、「ヤッショ、マカショ」の元気なかけ声が届いたのではないでしょうか。

そんなことを考えていたら、高幡不動駅の方に向かおうと、本校の前を通りかかった多くの方々が、校庭の柵の外で足を止めて子供たちの演技をご覧になっているのに気付きました。

運動会を通じて、地域の皆様に元気を届けられたらうれしく思います。【校長】

【研究授業】英語科でchromebookを活用する

潤徳小学校では、「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~をテーマに授業改善を進めています。

本日5年生の英語科の研究授業を行いました。Unit名は、「This is my dream day.」様々な動作の表現を使い、夢の一日の過ごし方を英語で伝えられるようになることが目的です。

まず、 毎回の授業のルーティンとして導入に行っている「日付」「天気の確認」を行いました。スライドの画像を教師が指さしながら、単語の練習をします。

次に歌うGet up Song!では、朝起きてから夜寝るまでの表現を、ジェスチャーも入れながら歌います。

最後に授業ルーティンで行っているアルファベットの指書きタイムです。ジャムボードにtとdの文字を書いて練習しました。ボードには、tのつく単語のイラストも貼り付けてあり、アルファベットだけでなく単語やフォニックスの練習も同時にしていきます。

さて、いよいよ本時の学習です。

前時に学んだ日課の表現を再度聞き、表現を絵カードで復習したり、デジタル教科書で確認したりしました。

「今日のめあては、 今までに学んだ表現を使いながら、夢の一日を英語で表現できるようになることです。ただし一つ条件があります…。『もしペットだったら、どんな夢の一日を過ごしたいですか。』」

どういうこと?と興味津々な子供たち。

警備員をくぐり抜け美術館に入りたがる猫、子供たちに混ざって学校に生きたがる犬などの動画を見せました。実際の動画に子供たちは興味津々です。

「動物だって、美術館に行きたい!I go to museum. I like art.」など教師がスライドを使って、人間の生活に憧れるペットの様子を英語で話します。「ありえないよ〜!」と言いながらも子供たちはにこにこです。

「もしも自分がペットだったら」「どんな夢の一日を過ごしたいか」「1日のことを英語で話せるようになる」ことをめあてに、子供たちはジャムボードの絵カードを操作しながら、自分の考えを整理していきます。

好きな生き物を一匹選び、どんな一日がいいかなあと考えています。

ピンクの付箋には、好きなことを詳しく記入していきます。In the afternoon I go to the amusement park. I like rollercoasters. (お昼には、遊園地に行きます。私はジェットコースターが好きです)

デジタル教科書を開き、お手本を聞きながら、スピーチの練習をします。一人一台あるので、自分が練習したいところを繰り返し聞くことができます。

ペアでの発表では、お互いにジャムボードを見ながら発表をし合いました。ジャムボードを作成するときに十分に自分の考えを練ることができたので、自信をもって発表することができました。

授業後は、帝京大学教育学部初等教育学科長福島健介先生を講師にお招きし、協議会を行いました。福島先生からは、共同・協同・協働学習の違い、外国語科の授業としてのあり方、ICTを用いた時間と空間を越えた学びについて講義をしていただきました。本校の研究テーマにある「主体的」「学び合い」とは一体どういうことなのか、再度検討していく必要があると感じました。 主体的とは単なる「やる気」ではなく、自ら学びを組み立てていく自己調整の力を高めることを言います。また、学び合いとは形式的な物ではなく、ねらいと子供の姿を鑑みて判断をするものであるということを教えていただきました。今日の授業をふまえて、さらなる授業改善を図っていきます。

運動会オンライン配信事前練習会2

台風14号の影響もなくなりましたので、今日は、予定どおり、校庭での公開練習です。

1・2校時は、3年生。

団体競技の「潤徳ハリケーン」や50m走の練習です。

たぶん、子供たちの応援の歓声がオンラインで届いたことと思います。

教育実習生も、オンライン配信の方法について学び、保護者等の皆様から申請を受けると「承諾」する作業を行っていました。

3・4校時は、1年生の公開練習です。

40m走と玉入れの練習に取り組みました。

徒競走系の種目は、子供たちが一瞬で通り過ぎていくので、オンライン配信がとても難しいです。

どこに配信用のタブレットを設置するか・・・当日まで悩みそうです。【校長】

5年生家庭科 そうじ実習の様子

本日、5年生家庭科の授業では、そうじ実習をしました。

いつもの掃除時間では取りきれないホコリやゴミを見つけて、一生懸命掃除をしました。

下の写真は、校長室を掃除している様子です。

掃除を一生懸命がんばっている子どもたちにはご褒美として、校長先生の椅子に座らせてもらいました。

下の写真は、校長先生と一緒に机拭きをしている様子です。

最後にみんなで敬礼!!

校長室以外にも、クラスで分担して1階と2階の廊下掃除をしました。

がんばって掃除をした5年生、立派でした。

運動会オンライン配信事前練習会

今年度の運動会は、保護者等の皆様に運動会の進行状況をリアルタイムでお伝えできるよう、オンライン配信の準備を進めています。

今日は、事前練習会の1日目。

本来、校庭での練習を公開する予定でしたが、台風14号の影響で、体育館練習の公開に切り替えました。

1・2時間目は、4年生が「エイサー」の練習をしているところを公開です。

急に体育館練習の公開になったので、撮影場所を決めるのも一苦労。

4年生は、肋木(ろくぼく)の上にカメラを置き、保護者等の方から参加の申請があると、「承認」の操作を行っていました。

この「承認」が手作業でないとできないので、少しお持ちいただく場合が出てしまいます。

私も、職員室で、オンライン配信ができているか確かめてみました。

離れていても、体育館での練習の様子がバッチリ映っています。

3・4時間目は、5年生の「綱引き系」の団体競技の練習です。

単なる「綱引き」ではないようなので、グループに分かれて相談を始めていますが・・・。

ヒソヒソ話の内容が分からないのがオンライン配信の欠点かもしれません。(苦笑)

5・6時間目は、6年生の「潤徳ソーラン」の公開練習です。(準備のトラブルがあり、公開時刻が遅くなってしまいましたことをお詫びいたします。)

画面上でも、6年生の迫力ある踊りの様子が伝わりましたでしょうか?

明日、明後日も、1〜3年生の公開練習が予定されています。

接続練習も兼ねて、ぜひ、オンラインにご参加ください。【校長】

台風14号の影響を避けながら・・・

日本列島を縦断するコースで、大きな影響を与えた台風14号。

C4th Home&School及び本校ホームページにて、三連休明けの教育活動について通常どおり行うとの情報提供をさせていただきましたが、子供たちの登校に際し、安全配慮へのご協力をいただき、ありがとうございました。

私も、学校施設の確認を行ったり、登校時のパトロールなどを行いました。

先週末から、1年生が大事にしているあさがおの鉢に転倒防止のためのスズランテープを巻いていました。

そのため、被害は最小限でした。

遮蔽物のない、浅川の河川敷やふれあい橋などで強風が吹くことが心配でしたが、それほど強い風は吹いておらず、降雨もなしで、ひと安心です。

子供たちも、「校長先生、おはようございま〜す!」と、いつものとおり、元気いっぱいです。

最近は気象庁だけでなく、多くの民間会社が天気予報を出していますので、この三連休中は、複数の情報をとりながら、通常どおりの教育活動を行う判断をしましたが、児童や教職員が目の前にいるわけではないので、情報伝達には難しさを伴いました。

とにかく、登校に際し、大きな影響がなかったのは幸いでした。

学校に戻ると、2時間目の頃から激しい雨となり、校庭はあっという間に池のようになってしまいました。

この雨が登校時に直撃していると、子供たちにも影響が出ていたかもしれません。

朝のパトロール中に、たくさんの保護者の方が、子供たちを送ってくださっている姿をお見かけしました。

本当にありがとうございました。【校長】

【重要】台風14号の教育活動への影響について2

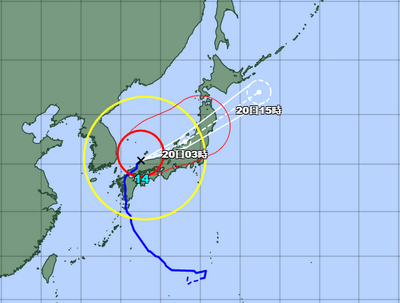

(画像は気象庁のHPで9/19の午後4時に発表されたものです。)

大型の台風14号が山陰地方付近を北東に進んでいます。

明日の朝、台風14号は北陸地方から東北地方に進んでいると予想されており、日野市からは離れた場所にあると考えられます。また、現時点での気象情報によりますと登校時間帯には数mmの降水や風速10m程度の風が吹くことが予報されているものもありますが、登校することは可能と判断し、通常どおりの登校とします。しかし、風がいつもよりも強いことが予想されますので、気を付けて登校するように子供たちへの声掛けをよろしくお願いします。

なお、登校について心配がある場合は、明日の朝に学校にご連絡ください。【校長】

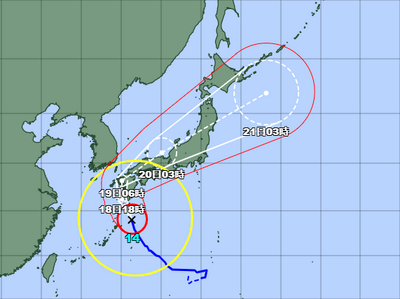

【重要】台風14号の教育活動への影響について1

(画像は気象庁のHPで9/18の午前6時に発表されたものです。)