文字

背景

行間

日誌

卒業式前日

1〜5年生は、本日が最終登校日ですが、6年生は、明日、いよいよ卒業の日を迎えます。

児童下校後、教職員で、会場等の最終準備を行いました。

校内が卒業の雰囲気に変わりました。

祝電等もたくさんいただいています。

山都・潤徳小からも友情のしるしで祝詞をいただきました。

(山都・潤徳小は、本日が卒業式。本校からも、山都・潤徳小にお送りしています。詳しくは、こちら)

ちょっとサービス。

卒業証書授与の際、校長からは、会場が写真のように見えています。

日野市の明日の午前中の天気予報は、今のところ、曇りとなっています。

ほぼ、満開の桜の下、明日が、最高の門出の日になるよう祈念しています。【校長】

笑顔いっぱいな1年間

1~5年生にとっては、今日が今年度の最終登校日になります。

自分の教室で過ごすのも最後の日となります。

4年生は、お世話になった教室をすみずみまできれいにしていました。「疲れた~」と言いながら、一生懸命頑張る子供たちです。

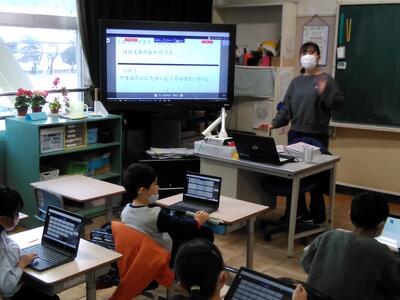

Chromebookのデータ整理をしている3年生です。1年間でたくさんの写真を撮ったり、ファイルの作成をしたりしました。思い出に浸りながらの作業です。

山都・潤徳小との交流を通して、校長との「こ・ん・に・ち・は~」がブームとなった2年生。今の教室でのあいさつも最後になりそうです。

通知表とともに、初めての「修了証」を担任から渡される1年生。この1年間でできることがいっぱい増えたはずです。

教室で最後の「お楽しみ会」をしている6年生。この仲間と遊べるのも最後です。

「校長先生も一緒に遊びませんか?」

と声がかかりました。担任も校長も一緒に「震源地」をして遊びました。

担任から「最高学年の心構え」を神妙な面持ちで聞く5年生。新年度は入学式前日の4/5に登校し、他の学年より一足早く6年生の活動がスタートします。

下校していく1年生に、「もう、今度からは、黄色い帽子をかぶらなくていいんだよ。」と声をかけると力強くうなずいていました。

子供たちにとって、笑顔いっぱいな1年間になったでしょうか。

新しい学年の希望を抱きながら春休みを過ごしてほしいと思います。【校長】

令和4年度「修了式」

本日(3月23日)の朝の時間に、オンラインで修了式を挙行いたしました。

<学年代表児童による修了証授与の様子>

1~3年 学年代表児童

4~6年 学年代表児童

<児童代表の言葉>

1年生の各学級の代表児童が、1年生で頑張ったことと2年生の抱負についてスピーチを行いました。

<校長先生のお話>

この1年間を振り返るとともに、4月からの学校での「マスクの取り扱い」について話がありました。

<校歌斉唱>

修了式後、春休みの生活について生活指導部の先生からお話がありました。

さらに、春季休業中の端末の使用について、情報主任の先生からお話がありました。

令和4年度「お別れの会」

昨年度まで、教職員の人事異動の報道発表は当該年度の4/1付となっていましたが、東京都教育委員会は、年度内に教職員と児童がお別れの機会をもてるようにすることを目的として、今年度から公表の前倒しを行うことになりました。

昨日、新聞や東京都教育委員会のホームぺージで公表がされたところです。

このことを踏まえ、本校では、今朝、これまでの「離任式」ではなく「お別れの会」を行いました。

私から、子供たちに「離任式」から「お別れの会」に変わった経緯について説明し、現時点で分かっている、今年度で本校を去られる教職員について発表しました。

その後、今日、都合のついた教職員から一言ずつあいさつがありました。

リモート形式だったため、画面越しになりましたが、別れを惜しみました。

産育休明けから次の学校に異動する教員もいるため、担任として関わった学年には、直接話をする機会を設けました。

これまでの「離任式」と違い、表立って事前準備を行うことができないので、唐突に「お別れの会」を実施する感じになりましたが、全国的には、年度内に異動等の発表をすることが一般的です。(山都・潤徳小でも、年度内に「退任式」を行うとのことでした。)

今までお世話になった教職員が、卒業する6年生にもお別れを告げることができるので、この形式もアリなのかもしれません。

修了、卒業前にちょっとしんみりした時間になりました。【校長】

願いましては〜・・・

3・4年生の算数には、「そろばん」の学習があります。

先週の金曜日と本日、東京都珠算教育団体連合会の方においでいただき、3年生を対象としたそろばんの授業を行っていただきました。

社会科の学習で昔調べを行ってきた子供たち。

そろばんは昔の道具という感覚があるようです。

今日は、くり上がりやくり下がりのある計算に取り組んでいました。

暗算では簡単なことも、そろばんの玉を動かす作業が入ると難しくなってきます。

先週の金曜日の1回目の授業では、くり上がりなどの計算がなかったため、簡単そうな顔をしていた子供たちですが、例えば「4+7」では、7をたすために「3をとって10をたす」という思考が必要となるので、戸惑っていたようです。

「願いましては〜」というそろばんの独特の言い回しもあり、いつもとはちょっと違う算数の雰囲気になっていました。

でも、読み上げ算で正解し、講師の先生から「ご明算!」と言われた子はとてもうれしそうでした。【校長】

保育園・潤徳小交流会4

2月から行ってきた近隣保育園との交流も最終回を迎えました。

今日は、「子どもの森あさかわ保育園」の年長児が来校し、主に1年2組の児童と交流しました。

過去3回の交流時と同様に、ブースごとに年長児が分かれ、1年生から学校生活の様子を聞きます。

鍵盤ハーモニカで演奏の実演を行ったり、跳び箱の動画を紹介したりするグループもありました。

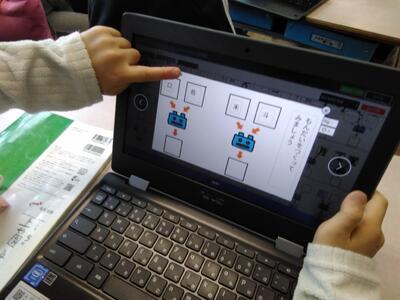

2学期から活用し始めた学習者用端末をフルに使って、年長児たちに小学生の実力を示します。

私も、年長児たちに最初と最後のあいさつをしましたが、校長に次々話しかけてきたり、タッチをせがんだりしてくるなど、「肉食系」の園児が多い気がしました(笑)

本校に入学予定の子も多いようなので、4月が楽しみです。【校長】

(非公式)ウインブルドン大会 開催!

テニスの聖地と言えば、4大大会が開催される英国のウインブルドン。

ただし、今日だけは、テニスの聖地は高幡になります。(非公式ですが・・・)

穏やかな陽気の中、校庭で6年生全員による「ウインブルドン大会」が開催されました。

ただし、競技は「硬式テニス」ではなく、「段ボールテニス」です。

まずは、全員集まって、開会式と体操です。

男女混合の4名のチームでトーナメントを行います。

前半2名、後半2名が出場し、ダブルスの試合を行って勝敗を決めます。

当然ながら、違うクラスと試合を行うこともありますから、応援も盛り上がります。

トーナメント表をのぞき込む子供たちです。

優勝するには、5回勝たなくてはなりません。

決勝戦は、全員が見守る中、「センターコート」で行われました。

1球1球に大歓声が上がります。

表彰式では、大きな拍手が送られていました。

学年で過ごすこともあとわずかになった6年生。

楽しい思い出が残せたようです。【校長】

潤徳桜、開花!

昨日、3/14(火)、気象庁は東京で桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。平年より10日早く、昨年より6日早い開花で、東京としては統計開始以来、2021年と2020年と並び最も早い記録とのことです。

このニュースを聞き、本日、早速、校庭の桜の様子を見に行きました。

すると、咲いています!

日当たりのよいところにある桜の木で数輪が開花していました。

校舎の周りを歩いていると、1年生が育てているチューリップが咲き始めていることに気付きました。

校地内でも、多くの花を見かけるようになり、春の訪れを感じることができるようになりました。

体育館では、6年生の卒業式練習が本格化してきています。

今年は、満開の桜の下での卒業式になるのでしょうか?【校長】

Do you like ◯◯ icecream?

1年生と2年生は、各学期末に英語が堪能なリソースルームティーチャーを講師とした英語に親しむ活動を行っています。

今日は、2年生が活動に取り組みました。

2年生は、1年生のときから取り組んでいるので、授業の流れが分かっています。

最初に「ハローソング」が流れはじめると、何も言わなくても踊り始める2年生たち。

いつもながら、子供たちの記憶力には驚かされます。

今日のmain activityは、動詞「like」を使った表現です。

アイスクリームの歌に出てくる様々なフレーバーを聴きとり、自分の好きなものについてクイズを出し合います。

2年生A「Do you like banana icecream?」

2年生B「No.」

2年生C「Do you like melon icecream?」

2年生B「Yes. I like melon icecream.」

といった感じです。

久し振りの英語とは思えないほど、子供たちは積極的にコミュニケーションを行っていました。

最後は、英語の絵本の読み聞かせがありました。

2年生は、4月からは「外国語活動」が始まり、本格的に英語の学習を行っていくことになります。

低学年での活動を3年生にもつなげていってほしいと思います。【校長】

熊本みやげの行方・・・

3/10に山都町立潤徳小学校の池部校長先生が訪問された際、本校にいくつかのプレゼントを置いていってくださいました。

① 山都・潤徳小児童が本校児童にあてた寄せ書き

校長室前に、自由に閲覧できるように吊り下げておきました。

やはり、子供たちは、自分と同学年の寄せ書きの内容が気になるようです。

② 山都町を紹介する冊子やパンフレット

池部校長先生を通じて、山都町役場の商工観光課から、山都町の観光案内の資料やDVDなどをいただきました。図書室に置いて、子供たちが見られるようにします。

③ 「熊本日日新聞」(「くまモン」4コマ漫画入り)

4コマ漫画のところを切り取って、職員室前に貼っておきました。廊下を通りかかった子供たちが「あ、くまモンだ!」と言って眺めていきます。

④ くまモンのぬいぐるみ

3/10にくまモンのぬいぐるみを持って、池部校長先生と各教室を回ったところ、子供たちはぬいぐるみに殺到。どこに置こうかと悩みましたが、くまモンの安全を考えると、自由にさわれる場所は難しいようです。とりあえず、校長室に置いていますが・・・。

「校長先生、そういえば、くまモンのぬいぐるみ、どこに行っちゃったの?」

やはり、何人かからこの質問を受けました。

大切にしなければならないので、山都・潤徳小との交流イベントのときなどに出動してもらおうかなぁと考えています。【校長】

保育園・潤徳小交流会3

今日は、近隣保育園の年長児と本校1年生との交流会の3回目です。

「むこうじま保育園」の園児たちが、雨の中、本校に来校し、主に1年1組の児童と一緒に活動しました。

過去2回の交流と同様、1年生たちが学校生活の様子を年長児たちに説明します。

緊張した様子で入ってきた園児たち。とてもお行儀よく説明を聞いています。

「へやグループ」の子供たちは、1年生がよく使う部屋や教職員について紹介しています。

1年生A「こうちょう先生は、とてもやさしいよ。なまえは、さいとうこうちょう先生です。」

入学式でネタバレする予定なのに、校長の素性を明かされてしまいます。

まぁ、優しいと言ってくれているからいいか・・・(笑)

「きゅうしょく・そうじ」グループは、給食の紹介や清掃の実演などを行っていました。

Chromebookで給食の写真を見せながら説明する子供たち。

1年生B「この日の給食は、バレンタインメニューで、チョコケーキがついていて・・・。」

ちょっとマニアックな説明になっています。

1年生にランドセルを背負わせてもらって、ご満悦の年長児たち。

「むこうじま保育園」では、卒園式が終わっており、年長児たちの気持ちは小学校に向かっているとのことなので、今回の説明は、とてもタイミングがよかったようです。

来年度は、2年生と1年生の関係になりますから、今のうちから仲良くなれるとよいと思います。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜池部校長先生来校編〜

昨年11月から、山都町立潤徳小学校との交流を行っています。

それ以来、私と山都・潤徳小の池部 聖吾智(いけべ みわとも)校長先生とは、毎日のようにLINEやGoogle Meetなどで緊密に打合せを行っています。

12月の冬休みの折、いつものように池部校長先生とオンラインで打合わせを行っていると、(詳しくは、こちら)池部校長先生から、「管外出張で、日野・潤徳小に訪問してみたいんです。」との提案がありました。

私も、正直、びっくりしましたが、両校の交流を深めるためには絶好のチャンスと言えます。

両校長で極秘裏に訪問日の調整を行い、本日、3/10に池部校長先生が本校を訪問していただけることになりました。

本校児童にはもちろん内緒。本校教職員にも直前まで計画を明かさず、秘密の保持に努めました。

本日、児童の登校前に、私と池部校長先生が一緒に出勤しました。

まずは、山都・潤徳小とオンラインでつなぐ準備をします。

朝、本校教職員を臨時に招集し、池部校長先生からご挨拶をいただきました。

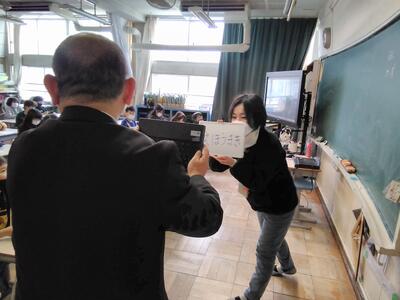

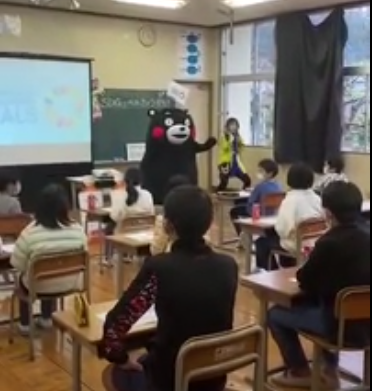

そして、全校朝会で日野・潤徳小、山都・潤徳小の児童に対して、スペシャルゲストとして、本校を訪問してくださっていることを明かしていただきました。

全校朝会をリモートで聞いていた本校の児童もまさかのスペシャルゲストの登場にびっくりです。

全校朝会終了後は、各学級の授業の様子をご覧いただきました。

何と、池部校長先生は、様々なプレゼントを本校に持ってきてくださいました。

その1つがくまモンのぬいぐるみ。

各学級を回ったときに、くまモンのぬいぐるみも一緒でしたが、子供たちから熱狂的な歓迎を受けていました。

6年生が音楽の授業で、卒業式で歌う「旅立ちの日に」を歌っているところを池部校長先生とくまモンに聞いてもらいました。

5年生が外国語の授業で英語のスピーチをしているところを山都・潤徳小にも生中継。

ちゃんと、山都・潤徳小の子供たちに通じたかなぁ・・・。

4年生は、たまたま、日本の県名を書き入れるプリントに取り組んでいました。

まさか、「熊本県」が書けないはずはないよねぇ?

池部校長先生には、本校自慢の給食も食べていただきました。

また、給食中の全学級を回り、山都・潤徳小への生中継を行いました。

本校の児童も腕がちぎれんばかりに手を振って、山都・潤徳小の子供たちとの交流を楽しんでいました。

池部校長先生のサインを求める子供たちが列を作るなど、校内は大フィーバーでした。

秘密に進めてきた池部校長先生のサプライズ訪問でしたが、池部校長先生に手紙を届ける児童も複数いるなど、本校の子供たちにとっては、とても印象に残る機会になったようです。

「今日はW校長先生がいてよかった。」という児童のつぶやきがとても印象的でした。

両校の絆が揺るぎないものになったことを感じる1日になりました。【校長】

今年度最後の全校朝会

本日(3月10日)、今年度最後となる全校朝会をオンラインで開催いたしました。

全校児童と挨拶をします。

まず、表彰を行いました。

優秀な成績を収めた児童に、賞状や記念品を贈呈しました。

次に、校長先生のお話です。

学校における「マスクの扱い」や明日で12年となる「東日本大震災」に関してのお話でした。

朝会の最後に、サプライズゲストとして、山都町立潤徳小学校の校長先生にご登場いただきました。

昨日、熊本から東京にいらっしゃったと伺っています。

本日ご来校いただき、本校の子供たちにお話をしていただきました。

その様子は、熊本の潤徳小学校にも同時配信されています。

くまモンも一緒に登場です。

山都町立潤徳小学校の皆さんからの寄せ書きを持ってきてくださいました。

後ほど、校内に掲示いたします。

今年度最後の全校朝会にふさわしい内容となりました。

本日は、ご来校いただき誠にありがとうございました。

6年生を送る会

今日の昼休みから5校時にかけて、6年生を送る会が開催されました。

5年生の代表委員が進行を務めます。

各学年からの感謝の言葉と出し物で、6年生をお祝いします。

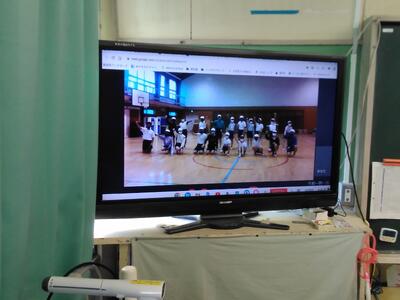

感染対策もあり、自分の学年の出し物のときに体育館に来て披露し、それ以外の時間はリモートで教室で見る形式となりました。

1年生の出し物は、先日の「東西潤徳小学校コラボレーション〜1年生交流編〜」でも披露した「くまモン体操」。

「くまモン体操」の歌詞の最後は「熊本が大好きでよかった!」なのですが、「6年生が大好きでよかった!」と変えて披露。

6年生もちょっと照れくさそうでした。

2年生は「パレード」の歌と踊りを披露しました。

だんだんと曲調が速くなる中でも一生懸命踊る2年生に大きな拍手が送られました。

6年生は、下級生の出し物などを温かい目で見つめています。

3年生は「あの雲のように」の曲をリコーダーで演奏しました。

今年度になってからリコーダーの練習を始めた3年生。一生懸命練習した成果を発表することができました。

4年生「ありがとうの花」の合唱です。

「♪ありがとうの花が咲くよ」との歌詞を一生懸命歌う4年生。

6年生に対する感謝の気持ちが十分伝わってきました。

5年生の出し物は「担任クイズ」でした。

ホームページにはちょっと載せにくい、担任たちのプライベートが明かされ、6年生たちも大爆笑。

5年生のユニークな進行もあって、大いに盛り上がりました。

プレゼントとして、たて割り班でお世話になった6年生に対する手紙が渡されました。

主役の6年生からは、下級生に対するお礼の言葉がありました。

そして、卒業式で歌う「旅立ちの日に」を披露しました。

卒業式本番に参加できない下級生にとっては、6年生の迫力ある合唱を聞くのが最後の機会となります。

最後は、5年生と、そして、リモートで各教室で聞いている1〜4年生と一緒に校歌を歌いました。

コロナ禍の影響で、しばらく、体育館で6年生を送る会を行うことができていませんでしたが、ようやく、直接対面して感謝の気持ちを伝え合うことができました。

6年生の教室の「日めくりカレンダー」は「あと10日」となっています。

下級生の思いを受け取って、卒業式に向かいます。【校長】

卒業式に向けた準備

3学期の登校日も10日あまりとなり、今年度もいよいよ押し詰まってきました。

卒業式に向けた準備も本格化しています。

今日は、5校時に5年生が体育館の清掃等を行い、会場準備を進めました。

マットや跳び箱など、体育館のフロアに置いてある物を運び出します。

床面はもちろんのこと、目につくところは、全てぞうきんがけなどできれいにします。

5校時の後半には、6年生も集まって、一緒に歌の練習などを行いました。

児童下校後は、教職員で会場を整えました。

明日は、卒業に向けた大きなイベント、6年生を送る会が予定されています。

各学年と6年生との交流が楽しみです。【校長】

「バリアフリーについて考えよう」発表会

総合的な学習の時間にバリアフリーについて調べてきた4年生。

今日は、体育館に集まって、グループごとに調べたことを発表しました。

まずは、今日のめあてや発表方法などを確認します。

発表グループと聴衆グループに分かれ、様々なブースの発表を聞いたり、発表役と聴衆役を交代したりすることで、多くのことを学ぶことができます。

発表会には、4年生が1月に車いす体験や白杖体験をしたときにお世話になった、日野市社会福祉協議会 日野ボランティア・センターの方にもおいでいただき、子供たちの発表の様子をご覧いただきました。

バリアフリーの考え方について理解を深めることはもちろんですが、今回の発表は、学級の垣根を越えてグループ編成をしていることが大きなポイントです。

いよいよ高学年が目の前に迫ってきた4年生。学級だけでなく、学年全体、学校全体という視野をもって行動できる子に育ってほしいと思います。【校長】

潤徳小体育館、興奮のステージに!!

3/2付の本校ホームページでお伝えしたとおり、東京都教育委員会の事業である「子供を笑顔にするプロジェクト」が本校で開催されました。

ゲストとしておいでいただいたのは、NHKの番組『おかあさんといっしょ』にて、第21代目うたのおねえさんを務められた小野あつこさんです。

今回は、感染対策等を考慮して、会場の体育館で観覧できるのは、1・2年生だけとし、希望する保護者の方は、校舎内でライブ中継を見るという形式になりました。

あつこお姉さんには、1・2年生にも知っている歌をたくさん歌っていただきました。

(あまり詳しい様子はホームページには掲載できません。すみません。)

希望する保護者の方にも、空き教室でステージの様子をご覧いただきました。

(一番喜んでくださっていたのは、保護者の方々かもしれません。。。)

あつこお姉さんにたくさんの笑顔を振りまいていただき、子供たちも、教職員も、保護者の方々も笑顔になることができました。

貴重な機会をいただき、とてもよい1日になりました。【校長】

図書館ガイダンス

今日は、高幡図書館の皆様にお越しいただき、3年生を対象とした「図書館ガイダンス」が行われました。

昨年の9月には、2年生が生活科の学習で高幡図書館を見学させていただいています。(詳しくは、こちら)

今回は、高幡図書館の方においでいただいて、図書館の概要や読書の魅力について伝えていただく授業です。

高幡図書館の職員の方「みなさんの中で、図書カードを持っている子はどのくらいいますか。」

多くの子の手がさっと挙がります。

地域の図書館として、子供たちにもとても身近なようです。

図書カードの作り方の説明があったあと、市内の図書館のことについて、7問のクイズが出されました。

高幡図書館の職員の方「図書館で借りられる本の貸出期間はどのくらいでしょう?」

3択クイズなのですが、ほぼ全員が「2週間」のところで手を挙げます。

3年生A「貸出期間は2週間。30冊まで借りられるけど、市外の人は5冊までなんだよ。」

こんな細かいことまでつぶやいている子もいます。日常的に利用しているのでしょう。

クイズを通して、移動図書館「ひまわり号」や市内の7つの図書館の概要などの説明をいただくことができました。

クイズのあとは、読み聞かせタイムです。

子供たちの興味を引くような本が次々と紹介されます。

本を使わず、語りでお話を紹介していただくこともありました。

すごい記憶力だなぁ・・・と感心してしまいます。

子供たちも静かに聴き入っていました。

図書館の皆様と校長室で懇談しましたが、本校の児童は、日頃からよく高幡図書館を利用しているとのお話をいただくことができました。

今回のガイダンスを通して、より一層、地域の図書館に親しんでほしいと思います。【校長】

頑張れ!侍ジャパン!

東京都教育委員会では、新型コロナウイルス感染症の影響で、学校行事等が中止や縮小となる中、「見る、聞く、触れる」などの体験を通じ、子供が笑顔を取り戻し、学び続けていこうとするきっかけとすべく、「子供を笑顔にするプロジェクト」を実施しています。

今回、本プロジェクトの一環として、「WBC参加チームへの応援メッセージ募集」の企画が学校に届きました。

「笑顔招福」が学校キャッチフレーズの本校。

東京都教育委員会と方向性が一致していますので、本事業に積極的に取り組みます。

・

5年生の教室をのぞいてみました。

担任「3月9日から、何が始まるか知ってる?」

5年生A「WBC!!」

特にスポーツに関心の高い子を中心に大きな声が上がります。

担任「昨日は、大谷選手が帰国して・・・」

5年生B「鈴木誠也選手、残念だったよね。」

WBCの話題で、盛り上がる子供たち。

担任「 そんな、WBCの日本チーム、応援したくない?」

即座に何人かの子供たちの手が挙がります。

5年生C「そんなことできるんですか?」

そこで、担任が、このプロジェクトの説明を行います。

・直接文字を入力する場合は、50 文字まで(メッセージ等を写真にとって送る方法もあります。)

・メッセージの送信は一人1 回まで

・募集したメッセージは、東京都教育委員会がWBCに出場するチームに届ける。

5年生D「『サインください』って書こうかな〜?」

担任「個人的なことは、チームの応援にならないでしょ。」

自分の端末から、学校名を入れて、直接メッセージが送れます。

5年生E「東京都教育委員会の人、ありがとう!僕、笑顔になっちゃうよ・・・。」

都教委の担当の方、ご覧になっていますか?子供たちも喜んでいます。

校長「日本チームが優勝したら、優勝インタビューで『日野市立潤徳小学校のみんな、君たちのおかげで優勝できたよ。』と選手が言ってくれるかもね。」

「まさか・・・」と言いながら、腕組みをして応援メッセージを考える5年生たち。

コロナ禍の暗い雰囲気を吹き飛ばす活躍を期待したいものです。

さて、この「子供を笑顔にするプロジェクト」の本校だけのビッグな企画が3/6に行われます。

保護者等の皆様には、学校だよりなどでお伝えしていますが、権利上の関係で当日も含め、あまり詳細はホームページではお伝えできません。

たくさんの笑顔が見られる日になればよいと考えています。【校長】

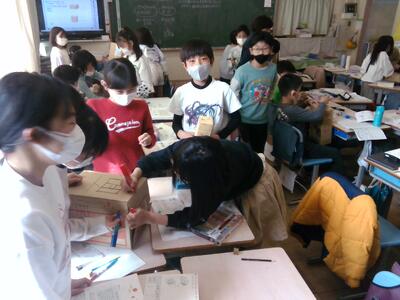

学校の中は箱だらけ・・・

いつものように校内の様子を見ていると、算数で立体図形に関する学習をしている学年が多いことに気付きました。

こちらは、5年生の教室の様子です。

教卓の上には、柱体の模型が並べられています。

算数の授業で、角柱や円柱には底面、側面や曲面があることやその特徴、見取り図や展開図をかくことなどを学習しています。

今度は、2年生の教室に入ると、同じく算数で、子供たちが持参した箱を使って作業をしていました。

よく見ると、箱の面の形を写し取っています。

2年生A「6つも写さなきゃならないから大変だよ・・・。」

作業を通して、箱の形には面が6つあることに気付いていきます。

2年生B「校長先生、私の箱は、写した形が正方形ばかりなんだよ。」

校長「うん、さいころみたいだねぇ。」

立方体や直方体の違いにも気付いていきます。

低学年の場合、具体的な操作から学ぶことが重要なのです。

4年生の教室に行ってみると、やはり、算数の授業で箱を使って作業をしています。

校長「何して遊んでるの?」

4年生A「遊んでるんじゃないの。算数で面のことを調べてるの!」

4年生では、立体という概念を知り、直方体や立方体などの用語や特徴などを学びます。

しかし、作業自体は、先ほど見ていた2年生と同じようなことをしています。

校長「これって、2年生のときにもやらなかったっけ?」

4年生B「うーん、そう言われるとそんな気も・・・。」

前のことを振り返り、先に進むことで学習の定着が図られていきます。

学習に使用するため、ご家庭から様々な大きさの箱やダンボールなどをご準備いただくことが多くなっています。

ご協力いただき、感謝申し上げます。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜1年生交流編〜

昨年11月の6年生の交流を皮切りに、学年ごとで進めてきた東西潤徳小学校コラボレーションの企画。

今日は、大トリとして、本校1年生と山都・潤徳小の1・2年生との交流を行いました。

メインは、両校の児童が一緒に「くまモン体操」を踊ること。

しかし、アイデアは1か月以上前から両校で共有していたものの、実現までには紆余曲折がありました。

両校の児童が踊っている様子を映しながら、「くまモン体操」の音源も同期させなければなりません。

両校の教員も前日までリハーサルを繰り返し、細かい点を確認してきました。

校内では簡単にできることも、1,000km近く離れた場所と調整を行うことは大変難しいのです。

今日は、保護者会も行われたため、1年生の保護者の皆様にもたくさんおいでいただきました。

ありがとうございます。

司会グループの子供たちが進行します。

緊張したと思いますが、自分の役割をしっかり果たして立派でした。

いよいよ、「くまモン体操」開始!

司会の児童が「うしろにいる おうちの人も いっしょにおどってください。」と呼びかけたので、どうなるかと思いましたが・・・。

中には、完璧に踊りきる保護者の方も何名かいらっしゃいました。

お子さんと練習を繰り返してこられたのでしょう。大変うれしく感じました。

子供たちからは、自分たちと山都・潤徳小の子供たちが踊っている様子と「くまモン体操」の動画が見られるようにセッティングしました。

「くまモン体操」は、子供たちは体で覚えているので、動画は、保護者の方向けです。

踊ったあとは、互いに感想を述べ合い、質問タイムを設けました。

山都・潤徳小は複式学級なので、1年生が前を向き、2年生が後ろを向いて授業を受け、担任の先生がその間を行ったり来たりするそうです。

また、給食当番は毎日、全員で行っているとのことで、本校との違いに子供たちも驚いていました。

また、山都・潤徳小の子から、お気に入りの遊具を聞かれた本校の子が「ほほえみの丘です。」と答えて、写真を映したところ、山都・潤徳小の子が「いいな〜!」と大きな声で反応しているのが聞こえて大笑いになりました。

最後は、クラス対抗じゃんけんを行って、大盛り上がり。

とても楽しい交流となりました。

(山都・潤徳小側から見た今回の交流の様子は、こちらから。また、保護者の方は、C4th Home&Schoolを通じて、動画を見ることもできます。)

6年生から1年生まで続いてきた「東西潤徳小学校コラボレーション」も一段落で、今年度はおしまい・・・

ではなく、まだ、何かが起きます。お楽しみに・・・【校長】

「ユニセフ募金」開始

2/21(火)の全校朝会で、代表委員の児童が予告していたとおり、今朝、ユニセフ募金活動が行われました。

東西の昇降口に代表委員の児童が募金箱を持って立ち、定番の「ユニセフ募金、お願いしま〜す」と声をかけます。

募金を持ってきた子は、「お願いします」などと言って、箱の中にお金を入れていました。

私も、少しばかりですが、募金に協力です。

(ユニセフ募金の支援例は、こちら)

ユニセフ募金活動は、明朝も行われます。

皆様のご協力を、よろしくお願いいたします。【校長】

浅川で野鳥観察

今年度も「浅川潤徳水辺の楽校推進協議会」の皆様には、特に5年生の米作りの活動などを中心に、様々な体験活動の場を提供してくださっています。

しかし、コロナ禍の影響は避けられず、米作り以外の企画については、中止、縮小などの措置をとらざるを得ない残念な状況が続いてきました。

しかしながら、コロナ禍に対する社会の雰囲気が変化してきたこと、実際に感染者数が減少していること、屋外でソーシャルディスタンスがとりやすいことなどから、推進協議会のメンバーで検討し、本日、浅川にて野鳥観察の会を実施しました。

ふれあい橋下のテラスで学校から持参した双眼鏡を配り、観察準備OKです。

高倍率のスコープを使ってみると、遠くの鳥も、目の前にいるようにはっきり見えます。

絵本を使って、わかりやすい解説も入れていただきます。

「ハシブトガラス」と「ハシボソガラス」の違いや見分け方なども教えていただきました。

自然観察指導員の方にもおいでいただき、鳥の種類を教えていただきます。

資料を見ながら、今日、観察できた鳥を確認します。

ヒドリガモ、カイツブリ、カワウ、ダイサギ、オオバン、イカルチドリ、カワラヒワ・・・

全部で16種類の鳥を観察することができました。

本校の学区域の特色である豊かな自然にたくさん触れることができ、とても癒される時間となりました。

推進協議会及び関係の皆様のご協力に感謝申し上げます。【校長】

中学校進学に向けて・・・

6年生の教室に掲示してある児童手作りの「卒業日めくりカレンダー」が残りの登校日を表す「あと19日」を示しています。

いよいよ、大詰めの6年生。

今日の6時間目には、多くの児童が進学する三沢中学校の5名の先生方が来校し、子供たちが授業を受けている様子を参観しました。(三沢中の石川校長先生も、途中、顔を出してくださいました。)

今日の6年生の6時間目の授業は、家庭科、体育(外)、外国語、体育(中)だったのですが、今回いらっしゃった三沢中の先生方の中には、家庭科、体育、英語の先生がおり、小学校と中学校の接続という面で、とてもよい機会となりました。

授業終了後は、本校の6年生担任と三沢中の先生方とで情報交換を行い、円滑に中学校へ進学できるよう引継ぎをしました。

楽しい中学校生活に結び付くよう、三沢中だけでなく、児童一人一人の様子を進学先につなげていきたいと考えています。【校長】

クラブ発表会4

今朝は、クラブ発表会の4回目が行われました。

司会は5年生代表委員。しっかりと大役をこなしています。

最初は、フリスビークラブです。

主な活動である「アルティメットフリスビー」の説明がありました。

敵、味方に分かれて1枚のディスクをパスしながら運び、エンドゾーンを目指す競技とのことです。

パスだけで行う、アメリカンフットボールのイメージでしょうか。

2番目は、ダンスクラブです。

体育館のステージ上で踊った動画が紹介されました。

校長は全くついていけませんでしたが、韓流グループの曲?で「ナウい」ダンスをしていました。

3番目は、卓球クラブです。

昨年の東京五輪で優勝した水谷選手、伊藤選手の混合ダブルスのクイズが出されました。

卓球強豪国の日本。卓球クラブも盛り上がったようです。

最後は、オリパラ競技クラブです。

オリパラに関する競技(ハンドボール、(風船)バレーボール、ボッチャなど)に親しむ活動を行ってきたことが紹介されました。

クラブ発表会は今回で終了となります。

6年生のクラブリーダーたちが、緊張しながらも趣向を凝らした発表をしていたのが印象的でした。【校長】

今年度最後の校内研究会です

今年度最後の研究全体会がありました。今年の研究テーマは「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~です。

初めに、校長から今年度の研究を振り返っての話がありました。

「校内研究は、いかに学んできたことを日常に生かしていくかが大切です。先日の道徳地区公開講座でも、Chromebookを授業に活用しているクラスが多く見られました。また、本日にいたっては、1年生が保育園との交流でChromebookを大いに活用していて、学校生活の様子を動画で子供たち自身が紹介していました。低学年からICTをこれだけ活用していることから、今年度の研究の成果を感じられました。

来年度は、熊本との交流授業など、より「時空を超えた」ICTの利活用が進むことを願っています」

副校長からは、教員に必要な資質・能力について話がありました。

「これからの時代の教員が身に付けるべき資質・能力に、特別支援教育や、今年度研究をしている『ICTの活用能力』が挙げられます。今後も、より質を高めていく良い研究になっていくことを願っています。」

全体会後は、ICT支援員の方を講師にお招きしてのワンポイントOJTがありました。そのなかで、「潤徳小は、いつ来てもどこでも使っている」そうです。研究推進委員会としてとても誇らしく思いました。

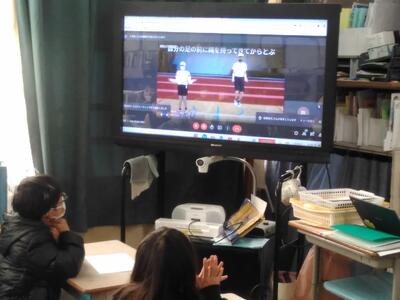

OJTでは、Chromebookの活用事例をたくさん紹介していただきました。Meetでの授業、スプレッドシートを活用した面積の学習、跳び箱で自分の動きをスローで再生する、Scratchを用いたリズム学習など、「こんな使い方もあるのか」とたくさんの学びがありました。

また、成績処理や校務など、仕事をする際の時短技もいくつか紹介していただきました。子供たちと関わる時間、よりよい授業を作っていく時間を捻出していくためにも、ICTは欠かせません。

今年1年間の研究を通して、潤徳小の子供たちがChromebookを学びに活用することがぐっと増えてきたのをひしひしと感じています。はじめのうちは教員も手探りで「とりあえず使ってみよう」という感じでしたが、今では「ここで使うと、より学びが深まる」「ここで使うと、より対話が広がる」「ここで使うと、より効率よくできる」など、質を高めていく段階にまでなってきました。

また、授業の中だけでなく、委員会やクラブ活動など、子供たちが「これ、スライドを使ってみんなに説明したいんですけど見てもらえますか」と提案することも増えてきました。子供たちがChromebookを一つの道具として、主体的に活用している姿を見て、頼もしく感じています。

これからの時代を担っていく子供たちが、生活に不可欠になっていくであろう新しい技術に飲まれることなく、主体的に自分たちの思いを実現していけるよう育っていくことを願いつつ、今年度の研究推進委員会からの報告を終わります。

【研究推進委員会より】

保育園・潤徳小交流会2

昨日に続き、1年生と近隣保育園の年長児との交流が行われました。

今日は、1年4組の児童が交流担当です。

今回は、「あらい保育園」の年長児17人と先生方が来てくれました。

1年生の説明を静かに聞く年長児たち。みんなよい子です。

学校紹介を行うブースに案内します。

同じ教室内ですが、迷子にならないよう、自然に手をつないで誘導です。

持ち時間5分で、テーマごとのブースで説明を行い、ローテーションする方法です。

給食の説明を食い入るように見つめる園児たち。

本校の給食はおいしいですよ。

「先生」を紹介するブースがありました。

タブレットには、私の写真が写っています。

1年生A「こちらは、こうちょう先生です。とてもやさしいです。すきなものは、きゅうしょくです。」

よく分かっています。花マルです。

交流の最後は、感想発表です。

1年生A「年長さんが、しずかにきいてくれたからうれしかったです。」

年長児A「学校が、とても楽しみになりました。」

1年生B「年長さんの しせいがとてもりっぱでした。」

年長児B「お話がとてもわかりやすかったです。」

互いのよいところをたくさん発表し合うことができました。

昇降口で、校長も手を振りながら見送りました。

年長児C「また、入学式でね。」

楽しみにしています。【校長】

クラブ発表会3

今朝は、3回目のクラブ発表会が行われました。

今回も、中継会場は6年4組で、5年生の代表委員が司会をします。

最初は、昔遊びクラブです。

学校にあるけん玉、お手玉などで遊ぶクラブです。

和気あいあいと活動する様子が紹介されました。

続いて、陸上クラブです。

クイズでは、50m走や100m走での世界記録が出題されました。

100m走の世界記録は、ウサイン・ボルト選手の9.58秒。

2009年に出された記録ですが、その後破られていないので、その偉大さが分かります。

最後は、ラケットベースボールクラブです。

20人の部員が、試合を中心に活動しているところが紹介されました。

発表の様子を真剣に見ている5年生たち。

来年度になったら、自分たちが下級生を引っ張っていかないといけません。

クラブ発表会の4回目は、明後日、2/24の予定です。【校長】

校長、ほろ苦YouTuberデビュー!

先週の学校公開でのこと。

保護者等の方に昇降口付近でお礼のあいさつをしていると、多くの方から、「校長先生のブログ、いつも見てますよ!」とか「熊本潤徳との交流、楽しみにしています!」などとお声掛けいただきました。

コロナ禍で、なかなか学校の様子をご覧いただくことができないため、校長自身の目で見た学校の様子をお伝えしたいと思い、できるだけ、記事を書いてまいりましたが、反響の大きさに驚くことがあります。

しかし、なかなか、写真と文字だけでは、子供たちの様子をお伝えすることが難しく、特に私の重視する「笑顔」をお届けすることができません。

そこで、しばらく前から、動画を公開することができないか研究を進めてきました。

昨年は、運動会や展覧会、また、6年生の連合音楽会の壮行会の様子などを動画で公開する新たな取組を始めたものの、技術的にはICTに堪能な教員を中心に行っていました。

校長自身も技術を身に付けたいと一念発起し、今回、音楽クラブの児童が校内演奏発表会を行うことから、これを校長単独で動画配信することを計画しました。

You Tubeで配信すると、誰もが閲覧できてしまいます。

個人情報に厳しくなった時代ですので、限定公開に設定し、それをGoogle サイトに埋め込む形にして、配信することにしました。

C4th Home&Schoolで保護者等の方にお送りしたアドレスを知っている方しか閲覧できないようにしているので、個人情報の面はある程度クリアできているはずです。

肝心なのは、校長自身の技量の問題。

昼休みになり、お客さんの低学年の児童が音楽室に集まり、音楽クラブの児童もスタンバイします。

ライブ動画配信開始!

しかし、ふと、画面を見ると校長の顔や天井が配信されています。

タブレットのフロントカメラとバックカメラの設定がうまくいっていなかったようです。

せっかく三脚で固定したのに、それを急いで外して、手動で撮影・配信することに・・・。

たぶん、手ブレの激しい動画が配信されてしまっていたと思います。

ご覧になった方、すみません。

音楽クラブの演奏曲は、YOSOBIの「三原色」。

難しい曲ですが、しっかりと演奏し、観客の低学年の子たちから大きな拍手を浴びていました。

配信ボタンを押したら、のんびりと子供たちの演奏を鑑賞しているつもりでしたが、結局、バタバタとなり、うまく配信できたかも確認できない状況に。

テレビの生放送をしている方は、すごいことをされているんだなぁと感心します。

明日、今週の金曜日と、音楽クラブの発表会が続くので、校長配信も再チャレンジしたいと思います。

それにしても、今日は、全校朝会→高幡不動尊→起震車体験→年長児との交流→音楽クラブ配信と分刻みの行動となりました。

その結果、過去最高の校長ブログ1日4本と、You Tubeライブ限定公開配信1本。

校長退職後は、ブロガーやYouTuberでやっていけるかなぁと一瞬思いましたが、今日の初配信の閲覧数は「8」でした。

トップYouTuberへの道は厳しいようです(苦笑)【校長】

保育園・潤徳小交流会1

2月の初旬、1年生の担任たちが神妙な面持ちで校長に尋ねてきました。

1年担任「校長先生、今年は、生活科の『もうすぐ2年生』の学習で、保育園児と1年生との交流をしてもよいでしょうか?」

校長「もちろん、いいですよ。」

即答で了承です。

幼児教育と小学校教育との連携の重要性が叫ばれる中、コロナ禍が大きな影を落とし、園児と1年生との交流がここ数年、控えられてきました。

しかし、これから、入学しようとする園児たちに「営業」をするのは当然のこと。

時間があまりないため、校長自身が近隣の保育園4園を直接訪問し、園長先生等に交流の再開をお願いしたところ、4園とも快諾いただきました。

今日は、1回目として、本校の隣にある「たかはた北保育園」の年長児が来校して、主に1年3組の児童と交流しました。

まずは、2時間目、年長児が1年生の授業の様子を参観します。

内容は、国語の「これはなんでしょう」です。

3つのヒントを考え、答えを当てるクイズです。

ヒントの出し方により、クイズの難易度が変わります。

1年生の授業ですが、当然ながら、年長児たちも手を挙げます。

1年生A「1年生じゃなく、年長さんを指して答えてもらって!」

1年生B「年長さんたちは、間違えてもいいから、答えていいんだよ。」

”先輩風”を吹かせる1年生たち。

年長児たちも緊張しながら答えています。

3時間目は、1年生が学校生活に関する様々なブースを設け、年長児に説明します。

例えば、「1にちの せいかつのこと」では、登校から下校までの1日の流れを説明します。

「べんきょうのこと」のブースでは、体育で跳び箱を練習しているところの動画を使って説明していました。

去年の9月から学習者用端末を使い始めた1年生たち。

半年も経たないうちに、写真や動画を使ってプレゼンを行うわけですから舌を巻きます。

ところが、もっとすごいと思うのは、それを見ている年長児たちが全く驚く様子がないこと。

さすがは、デジタル世代の子供たちという感じです。

驚いているのは、校長と園の先生といった大人たちだけです。

来年度からは、1年生は入学当初から学習者用端末を使用できるようになります。

早い話ですが、来年度の交流会は、さらにバージョンアップしそうです。

年長児を前に、校長からもあいさつをしました。

校長「4月になったら、潤徳小に入学する子はいるかな?」

年長児から多くの手が挙がります。

とてもお行儀のよかった年長児たち。

入学式で会えるのが楽しみです。

これから、3月にかけて、園児との交流は続きます。【校長】

起震車体験

2つ前の記事にあるとおり、本日の全校朝会では、校長の話の中でトルコ・シリア地震の映像を紹介し、東日本大震災、熊本地震などの大きな地震について触れました。

今日は、東京消防庁日野消防署 高幡出張所の皆様にご協力いただき、6年生を対象とした「起震車体験」を行いました。

高幡出張所長「みんな、今朝は、トルコ・シリアの大きな地震について、校長先生から話を聞いたんでしょ?」

6年生たち「はい」

訓練に臨む場合、「実際に自分がその場にいたら」という、想像力を働かせることが大事です。

トルコ・シリア地震の被災状況を映像で見たばかりの6年生にとっては、現実味があったはずです。

4人ほどのグループごとに体験をします。

最大震度が5強の揺れです。

机の脚をしっかりもち、頭を隠すことを徹底します。

体験の終わった子に聞いてみました。

校長「やってみて、どうだった?」

6年生A「思ったより、怖かった。」

6年生B「縦揺れより、横揺れの方が怖く感じた。」

6年生C「『頭隠して尻隠さず』ということですよね。」

担任が挑戦した回では、サービス?で、「震度6」の体験も。

1月は阪神・淡路大震災、2月はトルコ・シリア地震、3月は東日本大震災、4月は熊本地震と、年の前半は大地震が話題になることが多くあります。

いつ起きるかもしれないという緊張感をもって生活することが大事ですね。【校長】

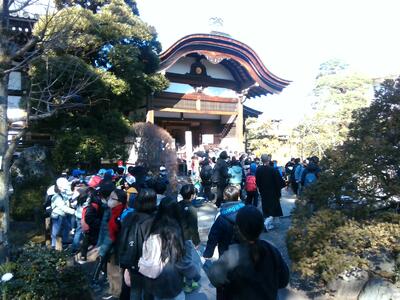

高幡不動尊見学

高幡山明王院金剛寺は、関東三大不動の一つに挙げられ、高幡不動尊として親しまれている名刹です。

3年生は、社会科で日野市のことを調べ、3学期は特に昔の生活について学んでいます。

開山が今から1,000年以上前という、歴史のある高幡不動尊が本校の学区域にあるのは、大きな特色でもあります。

3年生は「高幡不動尊博士になろう」とめあてを立て、社会科見学に出かけました。

五重塔が子供たちを迎えます。

土方歳三の菩提寺でもある高幡不動尊。立派な銅像の前で説明を聞きます。

奥殿(寺宝殿)の見学です。

中には、重要文化財や土方歳三をはじめ新選組に関する貴重な資料等が展示されています。

大日堂の見学です。

内部には「鳴り龍」があります。

手を叩くと反響した音が聞こえます。

内部は写真撮影できないところも多く、詳しくご紹介できないのですが、子供たちは、目で見て、メモなどをとってきましたので、学校に戻ってしっかりまとめるはずです。

学習を通して、地域を大切にする意識を高めてほしいと思います。

貴重な資料等を公開してくださった関係者の皆様に御礼申し上げます。【校長】

全校朝会 ~ユニセフ募金へのご協力~

本日(2月21日)の朝の時間、オンラインで全校朝会を開催しました。

斉藤校長から、トルコやシリアで発生した地震の被害状況についての話がありました。

現在交流を行っている山都町立潤徳小学校付近で2016年に発生した「熊本地震」や2011年に発生した「東日本大震災」やについての話もありました。

トルコやシリアの地震に関係する動画を、全校児童で視聴しました。

地震、戦争、気候変動など様々な要因で生活に困っている子供たちがおり、支援の必要性について話をすることで、代表委員の話につなげました。

続いて、代表委員会の児童からは、「ユニセフ募金」の開催と協力依頼についての話がありました。

潤徳小での「ユニセフ募金」は、次の要領で実施いたします。

日程:2月27日(月)・28日(火)

場所:西玄関及び東玄関前

時間:8時10分~8時20分

「持久走月間」最終日

本日は、学校公開の2日目。

穏やかで暖かい「学校公開日和」となりました。

多くの保護者等の皆様にご来校いただき、大変うれしく感じております。

どうも、ありがとうございました。

さて、学校公開日であっても、日常的な取組は継続して行われます。

これまで、体力向上の一環として取り組んできた「持久走月間」が今日で最終日となりました。

私自身も強い決意で臨んできた「持久走月間」。(詳しくは、こちら)

最終日も、ジャージに着替え、校庭に向かいます。

2年生と一緒にスタートラインに立ち、子供たちと一緒に意味なく最終日の雄叫びを上げる校長。

毎回のことながら、スタートした瞬間に子供たちに置いていかれるのですが、もう慣れてしまい、マイペースを貫き続けます。

ところが、今日は学校公開。

通常の授業は人数制限ありの公開になっていますが、持久走の練習の様子はフリーでご覧いただけるようにしたため、予想以上に多くの保護者等の方が校庭の周りを囲む状況に。

トロトロ走る校長の様子を見て、複数の保護者等の方から「校長先生、頑張って!」と声をかけられる始末。

恥ずかしいのなんのって・・・。

子供たちは、期間中よく頑張り、「100周を超えたよ!」などと言っている子もたくさんいました。

強化月間としては終了しますが、今後も、外に出て運動することは続けてほしいと思います。

私も、出張等の日を除き、毎回、子供たちと一緒に走ることを続けてきました。

しかし、取組を終え、1つ分かったことがあります。

朝、起きて、今日は頑張ろう→一生懸命走る→おなかが空く→本校の給食はおいしい→おかわりの誘惑に負ける→帰宅後、反省する→朝、起きて、今日は頑張ろう→・・・

この無限ループを繰り返していることに気付きました。

結局、ダイエットの効果は?

ご想像にお任せします。。。【校長】

学校公開2日目・道徳授業地区公開講座

昨日(2月17日)は、平日にも関わらず多くの皆様に学校公開にお越しいただき、誠にありがとうございます。

さて、学校公開2日目を迎えました。

本日(2月18日)の学校公開は、道徳授業地区公開講座を兼ねて実施いたします。

1~3校時に、「自他ともに大切にする児童の育成」をテーマに、各学級で道徳の授業を実施いたします。

4校時(11:15~12:00)は、体育館にて保護者の皆様と意見交換会を行います。4校時に開催する意見交換会は、1~3校時の割り当てに関係なく参加することができますので、体育館にお越しいただければ幸いです。

なお、4校時の各学級の参観はご遠慮いただいています。

ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

バリアフリーについて考えよう

本日は、学校公開1日目。

平日にも関わらず、多くの保護者等の皆様にご来校いただき、感謝申し上げます。

さて、障害や福祉に関することを総合的な学習の時間を中心に学習してきた4年生。

これまでの学習のまとめとして、関心のあるテーマでグループを組み、学年内で発表し合うことになりました。

学年末が近付いてきた4年生。

5年生への進級を見据え、学級の枠を超え、テーマごとにグループを組みます。

テーマは、「盲導犬」、「手話」、「パラリンピック」・・・など、細かく分かれています。

校長「どうやってグループが決まったの?」

4年生A「自分の調べたいテーマを第1〜第3希望まで決めて、それを基に先生たちが学級がバラバラになるようにグループにしています。」

校長「いきなり、他の学級の子と一緒になって、作業が難しくないの?」

4年生B「大丈夫。低学年のときに一緒の子もいるし、だいたい学年のことは分かるから。」

教室だけでなく、廊下まで使って発表準備をする子供たち。

作業の早いグループは、リハーサルを動画にとって、確認をしています。

グループで進行状況を確認しながら、3/7の発表本番まで準備が続きます。

「スーパー5年生」を目指す4年生たち。

学級だけでなく、学年で同じ目標に向かって取り組むことで、高学年としての基礎が培われることでしょう。

ただ、今日は学校公開日。

ご来校いただいた保護者等の方の中には、我が子がどこに行ったか分からず、かなり探されたうえ、ようやく廊下などで作業しているところを見付けた方もいらっしゃったようです。

分かりづらく、ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。【校長】

学校公開

本日(2月17日)と明日の2日間、本校在学児童の保護者を対象とした学校公開を開催いたします。

保護者の皆様には、1月26日付で担任より「学校公開参観に関するお知らせ」を紙で配布させていただきました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じての公開ということで、各家庭1名のみで1日1回、計2回ご参観いただけるように計画をさせていただきました。ご参観できる日程は、各学級で割り振りをさせていただき、1月26日付の文書にてお知らせいたしました。一枠約10名の参観となっています。ご確認いただきますようお願いいたします。

なお、中休みに実施している「体力向上月間(持久走)」は、割り当てに関係なく校庭から参観することができます。本日(2月17日)は1・3・5年生、明日(2月18日)は2・4・6年生が持久走に取り組みます。

ご理解とご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。

マイラケットで腕を磨く

校庭で楽しそうな歓声が聞こえるので行ってみました。

5年生の体育のようです。遠くから見ると、羽子板のようなことをしています。

校長「何しているの?」

5年生たち「『ダンテニ』です。」

よくよく聞いてみると、「段ボールテニス」に取り組んでいるとのこと。

自分たちで、ダンボールを使って手作りラケットを作成し、「テニスもどき」のゲームをするのです。

面白いところは、子供たちがそれぞれがバラバラなラケットをつくること。

ラケットが大きい子も、小さい子も、持ち手(グリップ)がある子もない子も・・・

とにかく、独創的なものばかりです。

腕に「装着」するラケットにしている子も多くいます。

一見するとまるでロボットの腕のようです。

正式なテニスのルールではラケットの大きさは決まっています。

ただし、卓球(テーブルテニス)では、ラケットの大きさは決まっていないので、自由に作ることもありと言えそうです。

いつものとおり、我慢できなくなったので、子供たちに混ぜてもらいました。

先日引退された国枝選手の華麗なプレーをイメージしましたが、雪の影響の残る少し荒れた校庭のコンディションということもあり、1球目は見事空振り。

2球目からは、何回かつなげることができるようになりました。

大きいけど重いラケットでミート率を上げるか、小さく軽いラケットでスピードを重視するか・・・。

子供たちの試行錯誤がしばらく続きそうです。【校長】

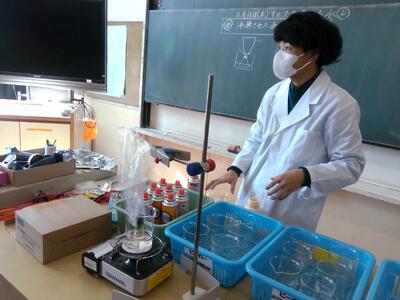

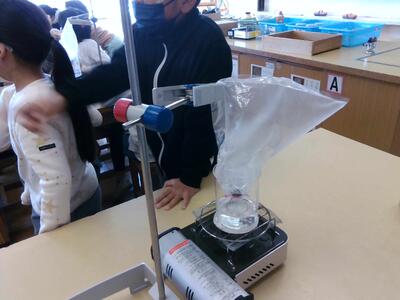

謎の泡はどこから?

理科室に行くと、4年生が実験の準備をしていました。

黒板には、「すがたを変える水」と書いてあります。

氷・水・水蒸気の「三態」を学習しているようです。

ビーカーに水を入れ、ガスコンロで温めます。

温度が高くなってくると、泡が出てくるので、その泡を袋に集めて、正体を探るという実験です。

温まる様子をじっと観察している子供たち。

4年生A「あ、泡が出てきた!」

ビーカーの底の方に小さい泡が出はじめます。

ここは、子供たちに考えさせるチャンスです。

校長「何で、水の中から泡が出てくるの?ビーカーの外から空気がガラスを通り抜けて、泡になるのかなぁ?」

4年生B「さすがに、ガラスは通り抜けないんじゃないかな。水の中の空気が泡になるのかも。」

校長「じゃあ、プールに入ったときは、泡を吸えば、息継ぎしなくてもいいね。」

4年生C「水の中に『あわあわ星人』がいて、熱くなって出てくるのかも。」

校長「きっと、そうだよ!地球を侵略しようとしているのかもしれない!」

4年生D「そうだ、そうだ!」

校長「ただし、理科のテストで『あわあわ星人』って答えを書いても、どうなるかは知らないよ(笑)」

他愛もない会話を楽しんでいる間に、泡はどんどん大きく、激しく出てくるようになり、かぶせていた袋が膨らみはじめます。

しかし、膨らんだ袋の内側には、水滴もつきはじめます。気体となった水蒸気が冷やされ、水の形態に戻るのです。

校長「誰?袋の中を濡らしたのは?ちゃんと乾いた袋を使わないと!」

4年生E「私じゃありません!でも、どうして濡れてるんだろう・・・?」

謎を解くことが理科の楽しさにつながります。【校長】

初めての研究授業

昨年の11月から本校で1年間の特別教育実習を行っている大学3年生の「東京教師養成塾生」が、本日の2校時、2年1組にて、初めての研究授業を行いました。

内容は、これまで、2年2組、3組でも事前授業を行ってきた、算数の「図を使って考えよう」です。

多くの子が苦手意識をもっている文章問題。

2年生では、具体物から、だんだんと抽象的に考えられるように「テープ図」を扱います。

数量の関係を図に表すことにより、2年生の段階では、「たし算なのか、ひき算なのか」を考えやすくします。

塾生の授業であっても、本校の授業の基本は学習者用端末の効果的な活用です。

2年生は、この1年間で日常的に使えるようになってきているので、端末で「テープ図」を基に考え、自分の考え方を書き入れていきます。

互いの考えを交流しながら、「テープ図」を使って考えるよさについて学んでいきました。

授業終了後は、塾生の大学の教授の先生、東京都教職員研修センターの教授や指導主事の先生方と一緒に協議会を行い、様々な角度からご指導をいただきました。

実習は、これからも続き、何回も研究授業を行っていくことになります。

一つ一つ吸収しながら成長していってほしいと思います。【校長】

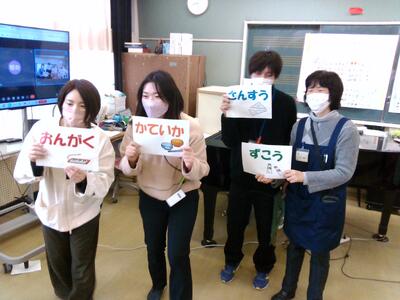

東西潤徳小学校コラボレーション〜専科等教員交流編〜

山都町立潤徳小学校との児童同士の交流が進みつつありますが、本校の専科等の教員は、担任ではないため、直接、山都・潤徳小の児童とかかわることが少なくなりがちです。

そこで、今朝は、交流の特別版として、本校の専科等の教員と山都・潤徳小の全校児童との交流会を行いました。

参加した教員は、音楽、家庭科、図工、算数少人数担当、養護教諭です。

都合で参加できなかった外国語専科は録画したビデオで参加。

先日降った、雪の様子を英語でリポートです。

今回の交流のメインは、「ダウトゲーム」。

それぞれの専科が、自分の得意分野をアピールしますが、そのうちの2人が自分の専門外を紹介するので、それを見破るというものです。

本校の児童や保護者の方はお分かりかと思いますが、音楽と家庭科の専科教員が専門外の紹介をしています。

特に家庭科の教員は「ねこふんじゃった」のピアノ生演奏を披露しましたが、めったに見ることのない、貴重なワンショットになりました。

正解発表です。たぶん、山都・潤徳小の子は、家庭科の作品も「ねこふんじゃった」も上手だと思っていて、見分けがつかなかったのでは・・・?

音楽専科は、あらためて、ピアノで、本校の校歌の一部を演奏です。

家庭科専科も作品紹介です。

このあとは、山都・潤徳小の子供たちからの質問タイムです。

その様子は、山都・潤徳小のホームページに詳しく紹介されているので、「働き方改革モード」で、そちらをご覧ください。(その①、その②)

質問タイムで回答している本校の教員を見ながら、熊本と東京の教員配置の違いに気付かされます。

山都・潤徳小が小規模校なことはありますが、そもそも、他県では、専科教員の配置がないか、あっても、少ないことがほとんどです。

東京の子供たちが、専科教員から専門的な授業を受けることができるのは、大きなメリットです。

特に、規模の大きい本校には、東京でもそれほど多くない、「外国語専科」の配置があります。

山都・潤徳小の子供たちもイメージできていなかったと思いますが、外国語専科に加えて、ALTも配置され、英語の学習がとても手厚いことが本校の特色でもあります。

それにしても、いつもながら最初から最後まで体育座りでお行儀よく話を聞き続ける山都・潤徳小の子供たちの態度には感心させられます。

とてもよい子たちと交流できて、うれしい限りです。【校長】

のぞいてみよう、ミクロの世界

今日は、6年生を対象とした理科の出前授業が行われました。

講師は、日本電子株式会社の皆様です。

1校時は、全員が体育館に集まって、「ミクロ」についてのお話を伺いました。

先日まで、算数で「メートル法」の学習をしていた6年生。

1mmの1/1000000を表す単位に1nm(ナノメートル)があることなどを教えていただきます。

また、光学顕微鏡と電子顕微鏡の違いなども説明していただきました。

2校時から5校時までは、多目的室にて、学級ごとに観察等を行いました。

電子顕微鏡は、光学顕微鏡のようにレンズをのぞき込むことがありません。

投影された画像をアイコンを操作することにより、倍率を変えたり、見る場所を変えたりします。

操作自体も、スマホやタブレットのように、指を動かすことで拡大や縮小ができます。

今回、持ってきていただいた電子顕微鏡は、10万倍まで拡大できるとのことです。

子供たちは、犬の毛や植物の花粉などを任意の倍率に拡大し、講師の方に画像を写真にプリントアウトしていただいていました。

ホワイトボードには、電子顕微鏡で拡大した様々なものが貼ってありました。

写真に画像処理をしてあり、左が赤、右が緑のセロファンでできた2色メガネで見ると3Dで浮き上がったように見えます。

おいしいホタルイカも、電子顕微鏡で吸盤を拡大すると怪獣のようです。

(2色メガネで見ると、浮き上がって、大迫力です。)

様々な標本も置いてあって、子供たちも興味津々です。

ミニスケッチブックもプレゼントしていただいたので、標本を熱心に絵に描く子供たちです。

日頃見ることのできない「ミクロの世界」に触れ、子供たちの知的好奇心がかき立てられる時間になりました。

講師の皆様、ありがとうございました。【校長】

雪やこんこん・・・

本日、10時38分、日野市に大雪警報が発令されました。

こちらは、午前8時半頃の校庭の様子です。

それが、午後1時半頃には、このような状況になりました。

今シーズン初の積雪。生活科で「ふゆをたのしもう」に取り組んでいる1年生にとっては、ドキドキ体験ですが・・・

警報も出たので、学年主任の教員を緊急招集し、警報発令の現状を伝えます。

さらに、校長室で具体的な対応について検討します。

実際に外に出て、降雪の状況を確認し、児童の下校時の指導内容を確認しました。

保護者の方にも、C4th Home&Schoolにて、児童への指導内容等について配信いたしました。

下校を開始した低学年の子供たちです。雪遊びせず、まっすぐ下校するように伝えているので、きちんと守って帰宅するはずです。

帰宅後についてもご家庭で相談し、怪我のないようにお過ごしください。【校長】

人びとのくらしの移り変わり

本日(2月10日)、日野市郷土資料館の皆様を講師としてお迎えして、3年生の社会「くらしのうつりかわり」の学習を多目的ルームで行いました。

日野市ができたころに住んでいた人たちが、どのような道具を使い、どのような生活をしていたのかについて、講師の皆様にご説明いただきました。

この授業のために、講師の皆様は、日野市郷土資料館からたくさんの道具を持ってきてくださいました。

講師の皆様のご厚意で、本校の多目的ルームが、「潤徳郷土資料館」となりました。

実物を前にした子供たちは、講師の話を熱心に聞き、ノートにメモをとっていました。

一人1台学習者用端末(クロームブック)で、画像や映像を容易に見ることができるようになりましたが、本物を見て、触れることで得られるものも多くあります。

講師の皆様には、雪が降る中ご来校いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

丁寧なご指導、ありがとうございました。

クラブ発表会2

今朝は、2回目のクラブ発表会が行われました。

発表会場は、前回と同じ6年4組で、オンラインでの発表となります。

発表会前に、機器の操作方法等について確認するクラブリーダーたちです。

司会進行は、前回同様、代替わりした5年生の代表委員が務めます。

まずは、家庭科クラブからです。作ったマスコットの紹介や調理の様子などの紹介がありました。

おいしそうなお菓子のスライドに釘付けになる子もいました。

2番目はクラフトクラブです。

工作が好きな子が集まったクラブ、完成度の高い作品が紹介されます。

このクラブ発表を特に真剣に見る3年生たちです。

4年生になると、クラブ活動が始まりますから、興味津々です。

3番目はイラストクラブです。

自分たちが描いたイラストの一部を見せ、何のキャラクターか当てるクイズなどを行っていました。

最後はミニチュアクラブです。

自分たちの作った作品の写真と、本物の写真を並べて表示して、どちらがミニチュアの作品か当てる◯✕クイズを行いました。

画面で見ると、どちらが本物か迷うほど、精巧にできていました。

3回目のクラブ発表会は、少し間を置いて、2/22の予定です。【校長】

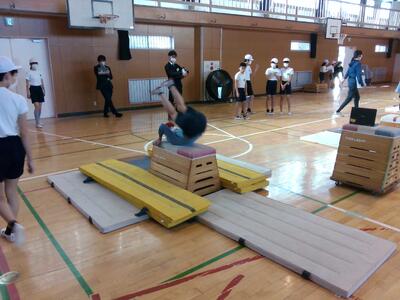

跳んで、回って・・・

6年生の体育の授業を参観しました。

内容は、跳び箱運動です。

実は、6年生は、跳び箱運動がコロナの影響を大きく受けているのです。

不特定多数の児童が、同じ跳び箱で跳んでいくため、感染予防対策の観点から、6年生は3〜5年生にかけ、跳び箱運動をほとんど行っていません。

卒業前ですが、基本的な技をマスターしていこうという授業です。

まず、全体で今日の流れを確認します。

マスターを目指す技は、開脚跳び、かかえ込み跳び、台上前転になります。

グループごとに学習課題に応じた場を作り、練習を行います。

踏み切りや踏み越し方を練習する場も設けられています。

台上前転では、横にもマットを厚く敷き、恐怖感を軽減するとともに、安全への配慮を行っています。

学習者用端末の活用は日常化されている6年生。互いに撮影し、助走やフォームをグループで確認して修正していきます。

最後の学習のまとめも、熱心に端末に書き込んでいました。

跳び箱運動は、まだ体が小さいうちからの積み上げが大切で、コロナによるハンデがある6年生にとっては、習得することが難しいところもありますが、グループで協力し、少しでも技の完成度を上げようと頑張っていました。【校長】

新生たて割り班スタート!

今朝は、たて割り遊びが行われました。

これまでのたて割り班のメンバーで、校舎内と校庭に分かれて遊びます。

今までのやり方と変わりません。

タイトルの「新生」が何かというと、たて割り班のリーダーが6年生から5年生に「代替わり」したのです。

これまで、当たり前のように6年生が司会進行をしていましたが、これからは5年生が行わなければなりません。

遊びの内容を考えたり、説明原稿を作ったりして準備してきたものの、初めてですから緊張します。

早めに活動場所に行って、他の学年のメンバーが来るのを待ちますが、不安顔の5年生たちです。

いざ、活動が始まると、6年生の旧リーダーたちも前に出て、手伝っている班もありました。

6年生たちも心配で、フォローしているのです。麗しき先輩、後輩の絆です。

今まで何回も行っているゲームも、全体に分かるように説明するのは大変なものです。

他の学年のメンバーも、5年生のリーダーの説明を静かに聞いています。

そのような中でも、新たな遊びにチャレンジする班もあります。

上の写真は、「サイレントバースデーゲーム」に取り組んでいるところです。

校庭でも、5年生が中心になって、遊びが進行します。

上の写真は、「オオカミさん、今何時?」で遊んでいるところです。

たて割り班で大事なのは、最後の振り返りです。

全員で集まって、今回の反省をします。

頑張った5年生に拍手をしている班もありました。

最高学年間近の5年生と、それを温かく見守る6年生。

学校の時計の針が大きく動こうとしています。【校長】

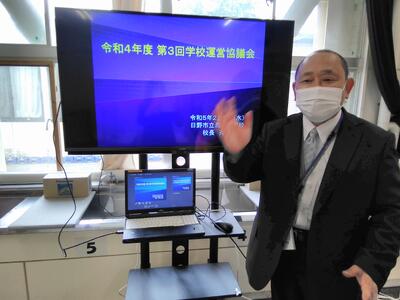

第3回学校運営連絡協議会

本日、学校評議員の皆様に本校にお集まりいただき、第3回学校運営連絡協議会を開催いたしました。

斉藤校長から、今年度の経営重点計画についての結果とその分析について説明がありました。

また、本校は来年度、開校150周年を迎えます。学校評議員の皆様に、開校150周年に関わる様々なお話をさせていただきました。

意見交換を行った後、給食試食会を行い、学校評議員の皆様に本校の給食を堪能いただきました。

本日、ご参会いただきました学校評議員の皆様に感謝申し上げます。

今後とも、本校の教育活動にご支援とご協力をいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

クラブ発表会1

今朝は、オンライン形式によるクラブ発表会が行われました。

コロナ禍以前は、全校児童が体育館に集まって発表を行っていたのですが、このご時勢、「密」の状況をつくれないことと、一人一台端末を活用する時代になっていることから、このような形式にしています。

クラブリーダーたちは、6年4組を発表場所として、自分たちでパソコン操作や説明を行います。

司会は、代替わりをした、5年生の代表委員です。

各学級では、画面を見ながら発表を聞くことになります。

トップバッターは、生き物クラブです。

活動内容を紹介し、生き物に関するクイズなどを盛り込んで発表しました。

2番目はパソコンクラブです。

プログラミングのテクニックなどを説明していました。

発表に関係するクラブリーダーたちは、発表以外のときは、6年4組前の廊下に待機して、様子を見ています。

3番目は音楽クラブです。

発表スライドの中に動画を埋め込んで発表していました。

やはり、音楽クラブですから、実際に演奏している音が入ると、臨場感が違います。

最後は科学クラブです。

実験に関するクイズを織り交ぜながら、活動の様子を紹介していました。

本校は、クラブ数が多いですから、4回に分けて発表を行います。

1年間頑張った様子を下級生に分かるようにプレゼンしてほしいと思います。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜2年生交流編〜

今朝は、本校の2年生と山都町立潤徳小学校の全校児童とで交流を行いました。

今回は、山都・潤徳小の池部校長先生による「こ・ん・に・ち・は〜」からスタートです。

このあいさつが「マイブーム」になっている子が多い2年生。

全身で画面の向こうの池部校長先生にあいさつ返しです。

2年生の交流のテーマは、「互いのまちの”すてき”を紹介しよう」ということです。

本校の2年生は、以下のスライドを使って、各学級の代表児童が発表しました。

2年生は、2学期に生活科で「まちたんけん」を行い、そのことを各自の端末にまとめて発表しています。

その学習を生かして山都・潤徳小に紹介したわけです。

とは言っても、遠く1,000km近く離れた学校に紹介するのですから、カメラ越しと言えども相当緊張したようです。

続いて、山都・潤徳小の2年生から「まちのすてき」の発表です。

通潤橋、八朔祭り、来年度開通予定の九州中央自動車道のインターチェンジの紹介がありました。

以前にもご紹介したように、八朔祭りは「大造り物」の引き廻しが有名です。

「チョッパー」の大造り物が紹介され、昨年の映画のヒットもあって、本校の子供たちも歓声をあげていました。

互いの発表の後は「質問タイム」です。

山都・潤徳小の子は少し恥ずかしかったのか、本校からの一方的な質問攻めになりました。

日野・潤徳小2年生A「熊本の名物は何ですか?」

山都・潤徳小の子は、相談の上、2年生以外の児童も答えます。

山都・潤徳小児童A「馬刺しとからし蓮根です。」

日野・潤徳小2年生B「熊本にはどんな昆虫がいますか?」

山都・潤徳小児童B「学校に、カブトムシやクワガタがやってきます。」

学校でカブトムシやクワガタがとれることに、本校の子供たちはびっくりです。

日野・潤徳小2年生C「熊本では、今、どんな勉強をしていますか?」

山都・潤徳小児童C「長さの勉強です。」

まさに、本校の2年生も算数で長さの勉強をしているところ。

子供たちからも、「おぉ〜」という声があがります。

最後は、互いにじゃんけんで遊んで終了です。

今回の交流は、画面共有で、本校のスライドを山都・潤徳小に直接送りながら、まちの紹介を行いました。

交流を行うごとに、レベルが上がり、子供たちの仲も深まっていきます。

次回は2/14、専科等の教職員が交流を行うことを計画中です。【校長】

(山都・潤徳小側から見た今回の交流の様子は、こちらから)

予告なしの避難訓練

本日(2月6日)の昼休み、「予告なし」での避難訓練が行われました。

担任の先生を通して、事前に訓練が行われることを聞いていない子供たち。

しかも、それぞれが過ごしている場所が異なる、昼休み中の訓練となります。

この難易度の高い訓練ですが、校内放送を聞いて適切な対処ができるか、4月から毎月実施している避難訓練で身に付けてきたことが試されます。

地震発生時には、物が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」空間に身を寄せることが鉄則です。

子供たちは、地震発生を知らせる校内放送をよく聞き、それぞれの場にふさわしい安全な場所で、身を守る姿勢をとることができました。

避難訓練の後には、校舎内に校庭の砂を持ち込まないように、保護者や地域の皆様から寄贈された布を用いて、上履きの底をきれいにします。

布を寄贈いただいた保護者や地域の皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。

いつも潤徳小学校を支えていただき、心より感謝申し上げます。

より高く、ジャンプ!

4年生が体育の授業で走り高跳びに取り組んでいます。

小学校の場合、いわゆる「はさみ跳び」でバーを越える練習をします。

これまでの練習で、助走が正面からだと跳びにくいことを体感した子供たち。

踏み切りする足に合わせて、左右に分かれて助走し、バーを「はさむ」ように跳んでいきます。

バーは竹製で、当たっても痛くはないのですが、恐怖心のある子もおり、バーの手前で助走のスピードが落ちてしまい、跳ぶのをあきらめてしまうケースも見られます。

4年生の状況を見ていると、バーの高さが1mを超えるとかなり難しくなるようです。

走り高跳びの世界記録は男子が2.45m、女子が2.09mだそうです。

少しでも近付けるように頑張ってほしいものです。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜3年生交流編〜

今朝は、本校の3年生と山都・潤徳小の3年生が交流を行いました。

今回は、校長の私がナビゲーターとなり、カメラを持ちながら各学級を回っていく方式です。

朝一番なのに、鉄板の「こ・ん・に・ち・は〜」の「錦鯉」ネタでスタートです。

まずは、3年1組から回ります。

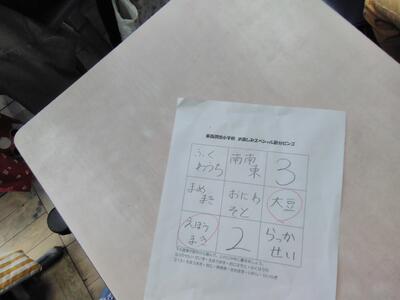

交流内容は、2月3日にちなみ、「東西潤徳小学校 お楽しみスペシャル節分ビンゴ」です。

節分にちなんだ、「らっかせい・だいず・えほうまき・おにはそと・ふくはうち・2・3・えほうまき・おに・南南東・まめまき・いわし・ひいらぎ」のキーワードから、日野・潤徳小と山都・潤徳小の教員が交互に抽選をしていきます。

3年1組の最初のキーワードは「おに」でした。

山都・潤徳小からもキーワードが発表されます。

続けて、3年2組に突撃です。

画面を見て、「次に自分の教室に来る」と分かっているので、子供たちも入室の瞬間から大歓迎です。

同じようにキーワードを発表し合って、だんだんとビンゴに近付いていきます。

続いて、3年3組です。

教室は大フィーバー状態です。

大きく手を振る子供たちです。

最後は、3年4組です。

キーワードは、両校合わせて全部で8つ出されます。

多くの子がビンゴとなり、とても喜んでいました。

この企画を考えた3年生の担任たちは、最初は、東京と熊本では節分の迎え方に違いがあるのではないかと考えてスタートしたようですが、調べてみると、大きな違いがないことから、このようなビンゴ大会になったようです。

日本全国、同じコンビニがある時代ですから、こうした文化的な行事も地域差がなくなっているのかもしれませんね。

来週の2/7は、2年生が交流予定です。【校長】

(山都・潤徳小側から見た今回の交流の様子は、こちらから)

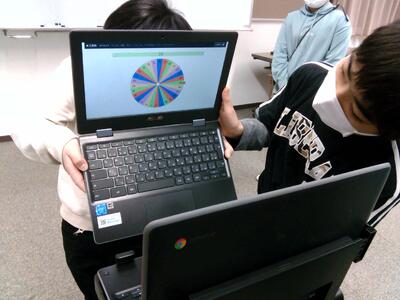

BINGOで運試し!

今朝は、今年度最後の児童集会が行われました。

内容は、「全校BINGO大会」です。

各学級では、前日までに配布された画用紙のBINGOカードに、あらかじめ、1~30の数字を書き入れておきます。

集会委員がルーレットを回し、出た数字によって、BINGOになる仕組みです。

リモートでの集会でしたが、出た数字によって、子供たちは一喜一憂。

校内のあちらこちらから大歓声が上がります。

簡単そうに書いていますが、実は、舞台裏は大変です。

集会委員の子供たちは、多目的室に集まって、各教室にGoogle Meetで配信を行います。

集会委員がフリーソフトで見付けてきたというルーレットのソフトを使って、数を抽選します。

1度選んだ数にはルーレットが止まらないようにプログラムされているようです。

司会役の子供たちも、抽選のたびに盛り上げます。

また、ビンゴになった学級を発表していきます。

リモートなのにどうして、ビンゴになった学級が分かるのか・・・ということですが、ビンゴになった学級は「挙手ボタン」を押すことで、集会委員に知らせるのです。

実際に、ビンゴになった学級は、立ち上がって大喜びです。

何気ない、朝の集会の一コマですが、実は、とてもレベルの高い内容だと感じています。

集会委員の役割は、まさに、テレビ局から生放送しているのと同じで、各学級は視聴者参加型の番組に参加しているということになります。

オンラインを駆使した集会、それも、子供たちが自発的に運営していることに、大きな価値を感じます。【校長】

たのしくうつして

2年生の教室に入ると、子供たちが、図工の「たのしくうつして」に取り組んでいました。

これは、版画の学習です。

「型紙」や「版」を使って、様々な模様を作り、1つの作品にしていく学習です。

まず、画用紙を切り取って、「型紙」と「版」を作ります。

細かい模様を描いている子もいましたが、後でインクをつけていくので、そこまで細かいことは必要ありません。

教室の前方に刷る場所が色別に4か所設けられました。

子供たちは、「型紙」や「版」を使ってローラーで刷っていきます。

今年の干支の影響か、うさぎを版にしている子も目立ちます。

中には、「ローラー」を版にしている子もいました。

2年生A「右と左が反対になるから、気を付けなきゃ!」

2年生B「『版』がローラーで動いちゃうから、裏側をテープでとめておこう。」

作業しながら、版画制作のポイントを学んでいきます。

今日は、「型紙」や「版」で模様を作り、次回は、クレパスなどで、飾りの絵を加えていきます。

どんな世界が描かれるか楽しみです。【校長】

6年生へのお手紙

たて割り班の企画・運営を6年生から5年生にバトンタッチする準備を進める中、これまでお世話になった6年生に下級生から感謝の手紙を書く取組が進められています。

校長が様子を見ていた2年生の学級では、6年生にどんなお手紙を書くか、話し合いが行われていました。

2年生A「たて割り班の遊びで、工夫してくれたことを書いたらいいと思います。」

2年生B「中学校に向けてのメッセージを書いたらいいと思います。」

2年生C「1年生のときに、今の6年生が教室に迎えに来てくれたから、そのことを書きたいです。」

今の6年生は、5年生だったときに、当時1年生だった今の2年生が迷子にならないように教室に迎えに行っていたので、そのことが思い出に残っているようです。

各たて割り班の6年生の名前と顔写真を5年生がデータ化しているので、それを見ながら、思い出を振り返ります。

感謝の気持ちを込めながら、ていねいに6年生への手紙を書いていました。

中には、写真を見ながら、似顔絵を書いている子もいました。

各たて割り班の下級生が書いた手紙がまとめられて、今後、6年生に渡されていきます。

6年生は、どんな気持ちで受け取るでしょうか。【校長】

全校朝会

本日(1月31日)の朝、オンラインで全校朝会が行われました。

本日の全校朝会では、多くの児童が、表彰されました。

<表彰式の様子>

<校長先生のお話>

斉藤校長からは、学年ごとに行っている山都町立潤徳小学校と日野市立潤徳小学校との交流の様子についてお話がありました。

既に交流を行っている学年は、4から6年生です。交流は、オンラインで行っています。距離にして約1000キロメートル離れている両校の児童が、オンラインでクイズをしたりゲームをしたりして、リアルタイムでつながりをもつことができることは、素晴らしいことだと感じます。

交流は今後も続きます。

これから交流する学年のみなさん、楽しみにしていてくださいね!

箏を楽しもう!

小学校で楽器を演奏する場合、多くは、リコーダーや鍵盤ハーモニカになります。

外国から入ってきた楽器、そして「ドレミ・・・」の音階で演奏します。

しかし、日本にも伝統的楽器である和楽器があり古くから親しまれてきました。

4年生は、代表的な和楽器である「箏」の練習に取り組んでいます。

箏は、爪で絃を弾くことで音が出ます。

子供たちは、自分の親指のサイズに合わせた爪をつけ、練習に取り組んでいます。

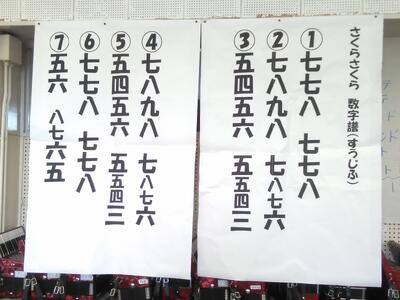

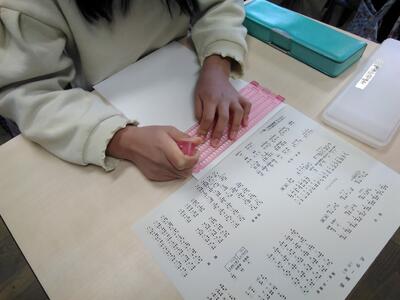

箏を演奏するときは、「ドレミ・・・」の階名を覚えるのではなく、数字譜を覚えなければなりません。

子供たちの練習曲は、「さくらさくら」です。

「♪さくら〜(七七八) さくら〜(七七八)」と覚えるわけです。

箏には、通常13本の絃があり、「一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、斗、為、巾」と表されています。

子供たちは、数字譜を頭に入れながら、該当する絃を弾いていきます。

音楽専科の範奏を聞き、イメージを高めます。

1つの箏に対し、3〜4名でグループを組み、2分間ずつ練習して交代していきます。

演奏の最後は、半円を描くように全ての絃で「ポロロン」と音を出します。(うまく表現できず、すみません。)

校長「全部数字で覚えるなんて、難しくないの?」

4年生A「もう、全部覚えちゃった。」

4年生B「慣れるとそんなに難しくないよ。」

子供たちによると、リコーダーより箏の方が簡単だとか。

そろそろ1月も終わり、年始めという感じではなくなりますが、音楽室では、まだ雅な雰囲気が続きそうです。【校長】

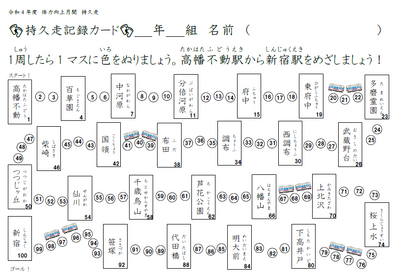

体力向上月間の取組

本校では、子供たちの体力向上を目指し、年間3回、「体力向上月間」を設定しています。

1回目は6月。体力テストに向けて、反復横跳びの練習に取り組みました。

2回目は12月。縄跳びに取り組みました。

3回目となる1・2月は、持久走です。

この期間中、全校児童が、中休みに校庭で持久走に取り組んでいます。

本校は700名を超える児童数ですので、1・3・5年と2・4・6年の2つのグループに分けて持久走に取り組んでいます。

本日は、2・4・6年が持久走に取り組む日です。

校庭に2つのトラックを作り、密を防ぐ工夫をしています。

斉藤校長先生も、子供たちとともに持久走に取り組んでいました。

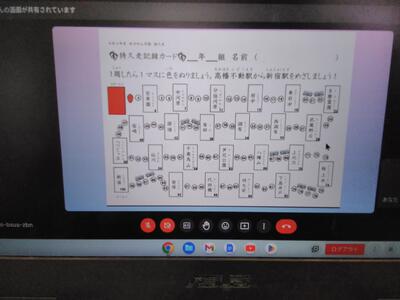

取り組んだ後は、「持久走記録カード」に走った回数分、色を塗って記録に残します。

この取組を通して、「自分の体力や体調に合わせてペースを変えずに一定時間を走り抜く持久力」と「めあてをもって粘り強くやり抜く態度」を育んでほしいと願っています。

しつこく、ダイエット、しなきゃ・・・

山都町立潤徳小学校の学校だより「狭霧の朝」、とにかく面白いのです。

特に、コラム「潤徳抄」は、池部校長先生のプライベート満載の「攻めた記事」になっています。

今年の1月16日に発行された「狭霧の朝」52号の「潤徳抄」では、池部校長先生ご自身が「特定保健指導」に臨まれている記事が赤裸々に書かれています。(詳しくは、こちら)

この52号を拝読して、考え込んでしまった私。

実は、恥ずかしながら、私も現在、「特定保健指導」の取組をせざるを得ない状況となっているのです。

「特定保健指導」とは、「生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをするもの」(厚生労働省HPより)です。

私も、毎年の「常連」となっており、そのたびに「食事をコントロールしなさい、運動しなさい、お酒を控えなさい」などとご指導を受け続けてきました。

今年も、私の担当となった管理栄養士の方から、こんなお話をいただきました。

管理栄養士の方「定期的に運動されていますか?」

校長「コロナ禍で、なかなか運動は…。(ホームページのネタを探しに)校内を歩くようにしていますが・・・。」

管理栄養士の方「毎日、続けることが大事ですよ。ぜひ、取り組んでみてください。」

そう言われても・・・と「一人ツッコミ」するのが毎年のことなのですが、そんな折に「狭霧の朝」52号が目に留まったわけです。

そもそも、池部校長先生は、休み時間などに子供たちとウォーキングをされることが日課になっているようです。(詳しくは、こちら)

3学期になり、「やっぱり、ダイエット、しなきゃ・・・」と考えさせられる出来事が連発しています。

「定期的な運動かぁ・・・。」と考えていたところに、始まりました、「持久走月間」!

これを生かさない手はありません。

今日は、1・3・5年生の日。

複数のコースがあるうち、1年生のコースに混ぜてもらいます。

1年生A「校長先生も走るの?」

1年生B「校長先生って、1年生なの?」

校長「みんなと走るよ。校長先生は、今年から潤徳小に来たから、1年生と同じなの。」

理由を聞き、にこにこする1年生たち。

「高学年と一緒に走ったら、置いていかれちゃうからなぁ・・・。」との本音は、とても明かせません(苦笑)

準備体操をし、マスクを取って、スタートです!

1年生と一緒にのんびりジョギングすることを想像していたら、一瞬でダッシュしていく1年生たち。

すぐに「周回遅れ」となり、

1年生C「校長先生、遅いなぁ。」

と、抜きながら言われる始末。

5分間走ですが、屈辱の時間となりました。

1年生D「校長先生は、何周走った?ぼくは、19周走ったよ。」

校長「すごいねぇ。校長先生は、走っている間に何周走ったか忘れちゃった。」

苦しい言い訳になってしまいます。

「明日、明後日は週末だし、来週の午前中は出張の日もあるし・・・。」

三日坊主の誘惑がいろいろありそうですが、とりあえず、頑張ってみようかな…と思います。

子供たちの「持久走記録カード」の目標は「新宿駅」ですが、私は「百草園駅」を目標にしようかなぁ、と最初から、かなり弱気になっています。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜4年生交流編〜

先週の5年生に続き、今朝は、4年生が山都・潤徳小との交流を行いました。

交流を行う上で、一番ハードルが高いのが4年生。

山都・潤徳小は小規模校で、4年生の児童数が0名なのです。

ですから、学年同士の交流ということができません。

そこで、今回は、日野・潤徳小4年生と山都・潤徳小全校児童とのゲーム大会を行いました。

4年生は、全員、多目的室に集合です。

山都・潤徳小の全校児童のみなさんも1つの教室に集まってくれました。

今回、司会・進行は、日野・潤徳小側で行います。

はじめの言葉担当児童「盛り上がっていきましょう〜!」

軽いシャウトで、朝からハイテンションになる子供たち。

交流は、クラスごとに考えたゲームを代表児童4名ずつで行います。

4年1組のゲームは「30秒当てゲーム」。

心の中で30秒を数え、「ここだ!」と思ったところで手を挙げます。

ストップウォッチで計時した正確な30秒との違いを比べるゲームです。

結果は、山都・潤徳小に29秒で手を挙げた子がいて、日野・潤徳小に31秒で手を挙げた子がいました。

熊本と東京に時差はありません。当然、30秒の感覚も同じですね(笑)

4年2組のゲームは「心を合わせようゲーム」。

2組の担任が出す「お題」で思いつくものを書き、どれだけ一致するかというものです。

お題は「節分といえば?」。

2組の代表児童の4名のうち、3名は「豆まき」で、かなり心が合ったようです。

山都・潤徳小の代表児童にも「豆まき」がありました。

「おに」なども出て、イメージは共通しているようでした。

4年3組のゲームは「フラフープリレーゲーム」。

縄跳びのようにフラフープを5回跳んで、隣の子に渡し、4人全員跳んだ時間を測ります。

3組の代表児童は、1回もミスすることなく、「21秒」という驚異的なタイムを叩き出しました。

山都・潤徳小の代表児童には低学年の子もいて、ちょっと苦戦。

4年生は、画面越しに「頑張れ〜!」と大きな声援を送っていました。

4年4組のゲームは「片足バランスゲーム」。

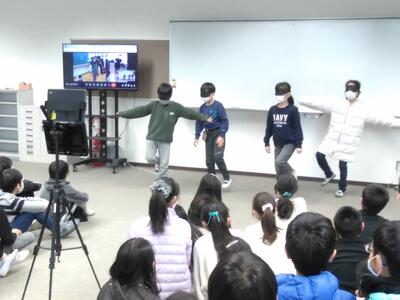

アイマスクで目隠しをし、30秒数える間、片足でバランスをとるというものです。

両足をついてしまったら座ります。

先日の福祉体験でアイマスクをすることに慣れた本校の4年生には少しアドバンテージがあるようです。代表の4人とも、30秒間、片足で立つことができました。

一方の山都・潤徳小は、3人が座ってしまうなど、ちょっと苦戦。

しかし、残った1名の児童が30秒間、ずっとピョンピョンとジャンプしっぱなしで、ユーモラスな動きに両会場とも爆笑となりました。

終わりの言葉担当児童「これからも仲良くしましょう!」

子供たちも画面を通じて、大きく手を振り合って、心の距離が縮まったように感じました。

今回は、ゲームを日野・潤徳小側で決めた上に、山都・潤徳小は学年がバラバラの代表児童選定となったため、明らかに、日野・潤徳小側が有利な状況となりましたが(フラフープリレーは、事前に「闇練習」もあったとか・・・)、勝ち負けにこだわらず、遠くの学校同士で一緒にゲームを楽しめたことは大きな意義があったと思います。

一昨日は、山都・潤徳小が最強寒波の影響で、臨時休校となったこともあり、事前打合せが十分できず、ぶっつけ本番になったところもありましたが、子供たちからは「仲良くなりたい」という意識を感じとることができ、ほのぼのとした時間になりました。

来週、2月3日(金)は、3年生が交流予定です。【校長】

(山都・潤徳小側から見た交流の様子は、こちらから)

体力向上月間~持久走~

今朝(7時半頃)の校庭の気温は-5℃。

昨日よりもさらに気温が下がり、風が弱かったこともあり、プールも全面凍った状態になっています。

昨日は、強風で吹き飛ばされたカップが多かった1年生の「氷作り実験」。

リベンジで、1年生がほほえみの丘の「頂上」に一晩カップを置いておいたところ、今回は見事全面凍結しました。

やはり、山頂は凍える寒さなのですね・・・。

子供たちの登校の様子も気になり、学区域を回ってみましたが、しもばしらを踏みながら登校する子もいるなど、冬を楽しんでいるようでした。

私も、あまりにもきれいな富士山をふれあい橋からパチリです。(フルサイズにしてみました。)

さて、こんな寒い時期ですが、いえ、こんな寒い時期だからこそ、外に出て運動し、病気に負けない体力をつけることが大事です。

12月の縄跳び月間に続き、これから2月18日(土)までを持久走月間として体力向上に取り組みます。

今朝は、「持久走集会」として、体育委員会の児童がリモートで持久走月間の取組について説明しました。

明日から、奇数学年、偶数学年が日替わりで中休みに校庭を走ります。

走る前、走るときに気を付けることなどの話がありました。

「持久走記録カード」に日々の頑張りを記録していきます。

体育委員会児童「ゴールの新宿駅まで色が塗れるように頑張りましょう!」

新宿を目指すのはもちろんのこと、どうせなら熊本・山都町に行けるくらい頑張ってほしいものです。

子供たちは、明日から本格的に走り始めますので、保護者の皆様は、いつも以上に朝の健康観察をていねいに行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。【校長】

【速報】最強寒波の影響は・・・?

今朝は、全国的に「最強寒波」の襲来で交通機関に乱れが出るなど、大きな影響が出ています。

山都町立潤徳小学校も臨時休校になってしまったようです。

今朝の本校の様子をお伝えします。

午前7時半過ぎの百葉箱の中の温度計は、およそ-4℃を指していました。

こんなに寒いので、プールが全面凍結しているかと予想していましたが、校舎側の一部に薄い氷が張っているだけでした。風の影響のようです。

昨日から一晩置いた、1年生の氷作りの実験ですが・・・。

見事、全面凍結です!

しかし、風の影響で、多くのカッブの中は、砂や落ち葉入りの氷になっています。。。

さて、昨日の記事でお知らせした、「標高約3mのほほえみの丘のふもとと頂上で氷のでき方は違うのか?」という壮大な実験ですが・・・

朝、行ってみると、頂上やふもとのカップがありません。

担任に聞いてみました。

担任「全部、風で吹き飛ばされてしまいました。飛ばないように、カップの裏をテープでとめていたんですけどねぇ…」

今回の実験から、1つの結果が得られました。

「山の山頂の風は強い」(笑)

1時間目になり、1年生たちが自分のカップを置いた場所にやってきました。

1年生A「やった〜!氷ができてる!」

と、喜ぶ子がいる一方、強風で吹き飛ばされたのか、

1年生B「校長先生、私のカップがない・・・」

と悲しそうに訴えてくる子も多くいます。

校長「のどが乾いて、鳥さんが飲んじゃったのかもしれないね。」

などど、フォローするしかありません。

1年生は、Chromebookで写真を撮って、記録などをしていました。【校長】

最強寒波VS1年生

10年に1度の最強寒波がやってくるとのニュースが連日報道されています。

特に明日は、日野市で最低-5℃、最高4℃といった予報も出されるなど、厳しい寒さになりそうです。

このような気象状況の中、1年生は、生活科の「ふゆをたのしもう」の学習で氷作りを行います。

校内の様々な場所に水を入れたカップを置き、次の日になったらどのように氷になるか確かめるようです。

どこにカップを置いたら氷ができやすいか考え、Chromebookに入力して、意見交換をします。

1年生A「とんぼ池の近くがいいと思います。」

納得顔の1年生たち。水場が近いと氷ができやすいと考えているようです。

1年生B「ほほえみの丘の上がいいと思います。」

担任「どうして、そう思うの?」

1年生B「だって、高いところは涼しいからです。」

これに対して反対意見も出されます。

1年生C「だって、ほほえみの丘の上は、お日さまに近いから、すぐ溶けちゃうかもしれない。」

迷う1年生たち。

実験をして、証明するしかありません。

実際にカップを置く場所をChromebookで写真にとり、記録に残しておく学級もあります。

考え抜いた場所にカップを置く1年生たち。

今日の放課後から明朝までは、学校は1年生優先。絶対にカップをいじらないように他の学年に「お触れ」が出ます。

下校時にほほえみの丘の「頂上」にカップを置く1年生。

「ふもと」にカップを置いている子もいます。

今は、まだ暖かいですが、この後、急速に冷えてくるようです。

「最強寒波」の影響はどうなるのか?

そして、標高約3mのほほえみの丘のふもとと頂上で氷のでき方に差はあるのか?

校長とすれば、校内の水道管の凍結が心配ですが、1年生の実験結果も気になるところです。【校長】

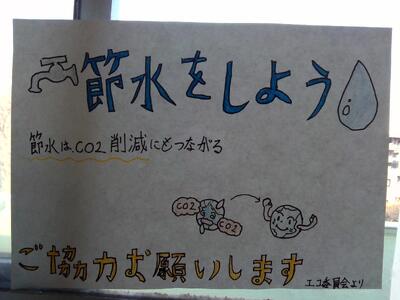

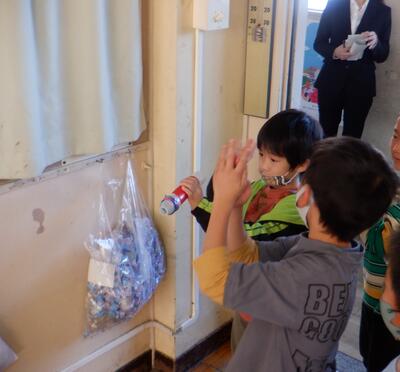

本校の「ひのっ子エコアクション」の取り組みについて②

本校の「ひのっ子エコアクション」担当からご報告です!

「ひのっ子エコアクション」とは、「児童生徒及び教職員等が学校生活において、環境問題に触れ、考え、実践することにより、環境意識を高め、環境にやさしい学校づくりを行うこと」を目的として行われている、日野市独自の環境保全・改善に関する取組です。(前回紹介した「ひのっ子エコアクション」はこちら)

本日は、本校の「ひのっ子エコアクション」を3つ紹介します。

1、捨てればごみ 分ければ資源

潤徳小学校では、各教室に燃えるゴミの掲示をしています。

また、校内のゴミ捨て場には、ペットボトル、プラスチック、燃えないゴミ、缶、瓶…など細かく分別されています。

ごみと資源を分別することで、資源は再利用され、限られた資源が有効的に活用されます。

その結果、ごみの量が減り処分のためのエネルギーや燃料消費量を減らし、温室効果ガスや有毒物質の発生量を削減することにつながります。

分別を正しく行い、資源として再利用することは環境を守ることにつながるのです。

2、HTT <電力をH減らす・T創る・T蓄める>

東京都では、「電力をH減らす・T創る・T蓄める」を合言葉に、HTTの取組を行っています。

その第一弾となるイベントが4月29日、東京・新宿の都庁舎で開催され、小池百合子知事とタレントのフワちゃんの対談が話題になりました。

潤徳小学校でも、HTTを呼びかけるポスターを掲示して、節電を呼びかけています。

現在、日本のエネルギーは、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を元にした化石エネルギーが中心です。

しかし、このまま化石エネルギーの消費量が増え続けると、地球温暖化や気候変動がますます深刻になるといわれています。

3、生きるために欠かせない水

水は、飲み水として利用される以外にも、お風呂やトイレなど普段の生活でも使われます。また、農業や畜産業、工場でもたくさんの水を使います。

ですが、地球温暖化かや人口の増加、経済の発展などの影響で、これからますます水が不足することが予想されています。

潤徳小学校では、エコ委員会が節水を呼びかけるポスターを作成し、掲示しています。

お風呂の残り湯を洗に使う、シャワーの時間を減へらす、トイレの水を流すときに大小のレバーを使い分けるなど、日頃ごろから節水を心掛けることも、私たちにできる大切な行動の一つです。

私たちの当たり前の生活が、この先50年後、100年後…と続くとは限りません。

日々の生活を振り返り、環境について考える機会になってくれたら嬉しいです。

今後も潤徳小学校では、環境に配慮した取組を実践していきます。

やっぱり、ダイエット、しなきゃ・・・

今月、特に障害のある方との交流やバリアフリーの考えについて学んでいる4年生。

今日は、福祉体験として、日野市社会福祉協議会 日野ボランティア・センター、手話サークルの皆様にご協力いただき、車椅子や白杖体験、手話の学習を行いました。

白杖体験の前に、アイマスクを着けて、「目が見えない感覚」を体験します。身近の物を触ってみて、区別することの難しさを感じます。

実際に2人1組になって、1人が案内役、もう1人がアイマスクをして白杖を持ち、教室から校庭まで出る体験をします。

互いに声をかけながら慎重に歩きますが、特に段差のあるところの難しさを感じていました。

手話の学習では、音が聞こえないときの生活の困り感について学び、そのうえで、コミュニケーションをとる方法を考えます。「手話」が注目されがちですが、身振り、筆談、口話、空書、指文字など様々な方法があり、複数の方法をとりながらコミュニケーションを図っていることを教えていただきました。

手話サークルの皆様は、口元が見えるマスクを着けていらっしゃいましたが、口の動きも重要であることを説明していただきました。

その後は、簡単なあいさつや文を手話で伝える方法を学びました。手話は、身近なゼスチャーにつながる動きも多く、子供たちも楽しみながら手話を学んでいました。

車いす体験は、体育館を使って行いました。

車いすの構造、動かすときに気を付けるポイントなどを学びます。

例えば、下り坂のときは、安全上、後ろ向きになって動かすことなどを教えていただきました。

その後は、2人組になって車いすに乗る人と押す人の役割を体験します。

たまたま参観していた学級の児童数が奇数だったので、「校長先生もやってみますか?」と声がかかりました。

「4年生で押すことができるかな・・・。」と一抹の不安がありましたが、せっかくなので、チャレンジです。

校長の心配をよそに、滑らかに車いすが動き出します。

校長「重くない?」

4年生の押し手の児童「はい。大丈夫です。」

車いすの性能に感心していたのですが・・・。

コースの途中にマットを置き、段差に乗る障害が設置されていました。

車いすを後ろに倒して、段差を乗り越えるのですが、押し手の4年生が倒そうとしても、なかなか後方に倒れません。

結局、周りの大人が助けることに・・・。

段差が何か所かあったのですが、全て手助けが必要な状況になってしまいました(涙)

3学期早々に「今年こそ、ダイエット宣言」したものの、例年どおり三日坊主になっているわけですが、あっという間に、「ダイエット宣言」を思い返すことになってしまいました。

老後に車いす生活になったときに、誰も私のことを押してくれないかもしれない・・・という暗い未来が頭をよぎります。

4年生は、多様な人が社会に参加する上での障壁をなくすことで、誰もが生活しやすい社会をつくることを意識して、これからも行動してほしいと思います。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜5年生交流編〜

1/18の記事で、山都・潤徳小と簡単に交流できる仕組みを構築したと記載しました。

この専用交流サイトを使い、本格的に交流を開始します。

今朝は、両校の5年生同士で交流を行いました。

昨年、連合音楽会の前に両校の6年生同士が交流した時は、校長の端末を介してオンラインで結ぶことしかできなかったため、私が端末を持ちながら各学級を回るという、アナログ的な手法を行っていましたが、今回は、専用交流サイトを使い、山都・潤徳小の高学年の教室と本校の5年生の各学級を円滑につなげることができました。

児童が登校した時からモニターに映像を流しておいたところ、子供たちが映像を送っている端末のところに集まってきます。

正式交流の前に自然交流が始まっている感じです。

チャイムが鳴った後、正式交流開始です。

今回は、山都・潤徳小の5年生の子たちが、スライドを使って、山都町と、山都・潤徳小の紹介をしてくれました。

山都町の概要や名所である通潤橋や円形分水、イベントの八朔祭、伝統芸能の清和文楽などの説明がありました。一昨日の教職員交流の際に「お勧めスポット」として挙げられた「幣立神宮」の紹介もありました。(山都町に関心のある方は、こちらをどうぞ)

続いて、山都・潤徳小の紹介がありました。

全校児童数は26名で複式学級、標高が500m近いところにあることを聞いて、本校の子供たちも、あらためて驚いていました。

また、東京の小学校では行くことのできない、長崎修学旅行の話など、行事の違いにとても興味をもっていたようでした。

発表を受け、質問タイムです。

日野・潤徳小5-1代表児童「山都・潤徳小の先生の人数は何人ですか?」

山都・潤徳小5年生代表児童A「12人です。」

日野・潤徳小5年生たち「おぉ~」(「少ないなぁ・・・」というリアクションです。)

すると、山都・潤徳小側から「日野・潤徳小の先生は何人ですか?」と逆質問が来て子供たちは大慌て。協議のうえ・・・

日野・潤徳小5-1代表児童「30人くらいです。」

すると、「もっと多いよ~!」と多くの子からツッコミが入ります。

本校は、正規教員以外にもたくさんの教職員がいるので、5年生からすると、どこまでが先生の範囲なのかバラバラな認識なのです。規模の大きな本校らしいリアクションです。

日野・潤徳小5-2代表児童「山都・潤徳小で一番おいしい給食は何ですか?」

山都・潤徳小5年生代表児童B「カレーです。」

日本全国、カレーのおいしさは共通のようです。

日野・潤徳小5-3代表児童「児童数が少ないようですが、運動会とか学習発表会とかはどうやっているんですか?」

この質問には、山都・潤徳小の5年生もちょっと戸惑ったようです。

山都・潤徳小5年生代表児童C「運動会のかけっこは、すぐに終わってしまいます。学習発表会も午前中に終わります。」

確かに、山都・潤徳小は5人以下の学年もあるので、かけっこはすぐに終わりそうです。

山都・潤徳小からも質問があります。

山都・潤徳小5年生代表児童D「芸能人に会ったことはありますか?」

笑いが起きます。

本校児童も何人か手を挙げ、代表1名が回答したのですが、ちょっとマイナーな感じで・・・。

東京の小学校というと、芸能人がうろうろしているイメージなのでしょうか?

最後は、全員で手を振り合ってお別れです。

15分ほどの交流でしたが、山都・潤徳小の5年生がしっかりと発表を行ってくれて、大変意義のある交流になりました。

来週以降も、学年ごとの交流が続きます。

両校の児童、教職員の輪が広がればうれしく思います。【校長】

(山都・潤徳小側から見た交流の様子は、こちらから)

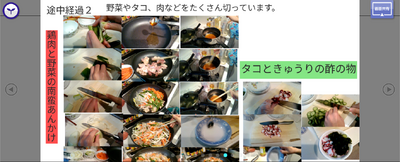

6年生家庭科 冬休みの課題

6年生の家庭科では、2学期に「まかせてね 今日の食事」の学習で献立を立てました。

献立を立てるためには、栄養バランスや好み、予算…などを考えなければいけません。

そこで、2学期に立てた献立を、実際に調理する課題を冬休みに出しました。(2学期の授業の様子はこちら)

自分で工夫して、調理の経過をスライドにまとめている子どもたちもいました。

意欲的に取り組んでいた様子をみると、とても嬉しい気持ちになります。

完成写真を見ると、栄養バランスや彩り、盛り付け方が一目瞭然です。

子どもたちのがんばりが伝わります。

振り返りでは、

「思ったより時間がかかってしまった」

「お母さんの大変さがわかった」

「楽しかった」「つかれた」

など様々でしたが、実際に調理したからこその微笑ましいエピソードばかりでした。

保護者の皆様のお力添えがなければ、

このような、学びの深い課題に取り組むことはできませんでした。

この場をお借りして感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

第7回たて割り班活動

今朝は、たて割り班で遊ぶ日です。

室内遊びの班と、校庭遊びの班が半分ずつに分かれ、活動を行いました。

室内では、新たな「スピードじゃんけん」に取り組んでいる班がありました。

誰かとじゃんけんをして、5回勝ったら座ります。

教室中、じゃんけんの声でにぎやかになりました。

こちらも新しい遊び、「紙タワーゲーム」です。

班を3つのグループに分け、配られた紙を使って、一番高い作品を作ったところが勝ちです。

グループのチームワークが問われます。

寒い中ですが、外遊びの班もいっぱい体を動かして、楽しく遊びました。

異年齢での活動では、振り返りが大事です。

今回のたて割り班活動で、6年生が中心となって計画を立てるのは最後になります。

6年生への感謝の気持ちを発表したり、6年生から一言ずつメッセージを送ったりする班もありました。

次回から、5年生が計画を立て、運営していくことになります。

最高学年の引継ぎが進みつつあります。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜教職員交流編2〜

日進月歩で進歩する学校でのICT環境。

教員もその流れに乗り遅れないよう、本校では、月1回程度、ICTに関するOJT研修を実施しています。

毎回、本校の教員が講師になり、日頃の実践やワンポイントテクニックの紹介を行っているのですが、今日は、校長の私が立候補して、OJT研修の講師を行いました。

今回の研修の内容は、昨年から始まっている、山都町立潤徳小学校との交流を簡単に行う方法の紹介です。

実は、両校は、児童の使う端末も違えば、インストールされている授業支援ソフトなども違います。交流しようとしても、前提となる環境の違いが障害となっているのです。

そこで、ここ数か月をかけて、その障害をできるだけ少なくし、簡単に交流できるプラットフォーム作りを進めてきました。

そこで、今日の研修で、両校が簡単に交流できる方法について説明をしました。

まずは、短時間でオンラインでつながる手順を説明しました。

これまでは、接続するまでに何分もかかっていましたが、プラットフォーム内のアイコンをクリックするだけでつながれるようにしました。

すぐに、山都・潤徳小の職員室が映ります。

本校の教員も興味を示します。

私から、定番の錦鯉ネタ、「山都町立潤徳小学校の先生方、こ・ん・に・ち・は〜!」と呼びかけます。

「こ・ん・に・ち・は〜!」とアクション付きで返してくれる、素直な山都・潤徳小の先生方。

こうして、久々に教職員同士でつながることができたので、前回(R4.12.14)、不完全燃焼だった交流の続きを行いました。(前回の交流の様子はこちら)

前回、謎のままだった、「熊本お勧めグルメ」の紹介をしていただきました。

何と、手描きのイラスト付きでグルメ紹介をしていただきました。

紹介していただいたグルメは4つ。

「馬刺し」、「からし蓮根」、「太平燕(タイピーエン)→詳しくはこちら」、「だご汁→詳しくはこちら」です。

特に、「太平燕」と「だご汁」は、あまりなじみがなかったのですが、「給食で出たことあるよね・・・。」などとひそひそ話をする教員もいました。(実際に出ています!詳しくはこちら)

せっかくなので、「熊本お勧めのスポット」も質問しました。

回答は、知る人ぞ知る、日本最古の神社とも言われる、山都町のパワースポット、「幣立神宮→詳しくはこちら」でした。

意外な回答に、思わずググる、本校の教員も(笑)

最後は、山都・潤徳小の池部校長先生から、両校の交流に対する熱い思いを語っていただいて、2回目の教職員交流は終了しました。

1000km近く離れている両校ですが、交流を行うたびに心理的距離は近付いていきます。

Google Meetを使って簡単に交流でき、データのやりとりも簡易にできるプラットフォームを開発したことで、両校の交流は、今後、一層加速しそうです。

これからの展開にご注目ください。【校長】

(山都・潤徳小側から見た、今回の交流の様子は、山都・潤徳小HPから)

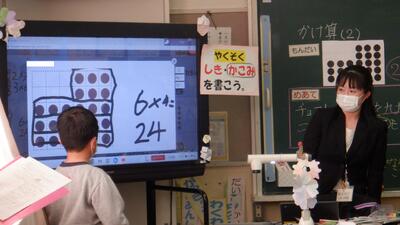

【研究授業】ムーブノートのよさを生かしたかけ算の授業

潤徳小学校では、「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~をテーマに授業改善を進めています。1月18日に2年生の算数科の授業を行いました。単元名は、「かけ算(2)九九をつくろう」です。

本時の授業は、上の図で表されたチョコレートの数を、乗法九九を総合的に活用し求め方を説明することを通して、九九の理解をさらに深めるようにすることを目標にしています。

デジタルとアナログの使い分け(1)

始めに、本時の課題を把握します。チョコレートの図を児童に見せます。右端から少しずつ見せていくと、途中欠けている部分があることに気付きます。欠けた部分にも着目しながら、今まで学習したことを使って、工夫してチョコレートの数を求めるという課題を掴みます。課題掲示は具体物にしたことで、児童の関心が高まりました。

ムーブノートのよさ

ムーブノートに送られた図を囲み、どのようにして求めたのか式を書き込みました。図を囲みながら立式するという学びは、「同じ数ずつ」のものが「いくつ分」あるのかというかけ算の意味理解を確実にするため、単元の始めからムーブノートを使って継続して行ってきました。本時でも、スムーズに同じ数ずつ図を囲み、立式をすることができていました。Chromebookの継続的な学習への活用が、学習理解に役立っていたことが感じられました。

ムーブノートを使うと、書き直しが容易です。また、いくつもカードのコピーを作ることができるので、複数の考えを思いついた児童の「もっとやってみたい」という意慾喚起にも繋がります。本時のように、図を活用する、何度も修正しながら吟味する、多様な考えを出してみる等の課題には、ムーブノートの活用が有効的であることが分かりました。

デジタルとアナログの使い分け(2)

本校での研究の課題として、どのような場面でChromebookを使い、どのような場面でアナログな教材を使うのか、再考する必要がありました。そこで、本校の今年度最後の研究授業である本時の学習では、多様な考えをすぐに見るためにはムーブノートを使う(デジタル)、応用問題で児童が参照したいような考えは板書に残す(アナログ)という形での授業をしました。

児童が考えを発表する際は、ムーブノートの広場に投稿されたカードをモニターにうつします。

児童も、手元のChromebookで考えを見ることができます。

黒板には、発表の中で出てきた考えを掲示しました。子供たちが付けたそれぞれの考えの「作戦名」も書いてあります。

自分はこの考えでやってみようかな、と黒板の図を見ながら、応用問題に取り組むことができました。

おわりに

今日の授業で今年度の研究授業は最後です。本校では、2年間にわたり、Chromebookの効果的な活用法の研究をしてまいりました。授業でのChromebook活用が進み、どういった場面で、どのような教材で活用すると効果的なのか、教員として学びを深めることができました。子供たちのICTスキルも、ぐんと上がったことを感じています。今後も、子供たちの豊かな学びの実現のために、研究を深めてまいります。

心と体はつながっている?

先週から今週にかけて、今年度最後の身体計測が行われています。

今日は、3年生の計測の日です。

計測の前に養護教諭から保健指導がありました。

今日のテーマは、「心を落ち着けるにはどうすればいいか」ということです。

養護教諭「心と体ってつながってると思う?」

首をひねる子供たち。

でも、緊張した時におなかが痛くなったり、悲しい時に涙が出てきたりするという説明を受け、納得の表情です。

「カッとした時に思わず手が出てしまう」という体の反応が出てしまうこともあります。

このような反応は、相手に迷惑をかけてしまいます。

そのため、自分の気持ちをコントロールしていくことが大事です。

いわゆる「アンガーマネジメント」について学びます。

自分のことを振り返って、カッとなったときにはどうしていたか考える子供たちです。

そういう時の対処方法の説明を受けます。

「深呼吸する」

「その場から離れる」

「自分で励ます」

実際に、保健室で起きた実例などを紹介しながら、具体的に気持ちを落ち着ける方法を学びました。

そして、今年度最後の測定です。

心身とも著しく成長する3年生。1年間で、どのくらい成長したでしょうか。

3年生は「ギャングエイジ」で、友達と一緒に活動することが多くなる時期です。関わる機会が多くなるということは、トラブルになる可能性も増えるということになります。

今日、学んだことを生かし、自分の心をコントロールして、上手に友達関係を築いてほしいと思います。【校長】

点字でコミュニケーション!

今日は、市の中央図書館の2名の職員の方においでいただき、4年生を対象とした「点字学習」が行われました。

2名のうち、1名の方は全盲でお仕事をされているとのことで、白杖の使い方や点字ブロックで歩く時の様子など、分かりやすく説明していただきました。

最近は、「音がなくなっている」ことで、やりにくさを感じるとのお話がありました。

例えば、今は、お店で並んでいても、電子決済等により店員さんと一言も話さずに買い物ができてしまうことがあります。目の不自由な方からすると、声のコミュニケーションがなくなっていることで、前に並んでいる方が買い物が終わっているのか分からなくなることがあるとのことです。

確かに、便利さの裏側で、「声を出す」ことが少なくなり、このことで不便を感じられる方がいらっしゃることに気付きました。

続いて、点字について説明をいただきました。

紙、点字用の定規、点筆を使って、素早く点字を打っていく様子を見せていただきました。

写真ではちょっと分かりにくいですが、「じゅんとくしょうがっこう4ねん4くみ」と書いてくださっています。

点字には細かい約束が決まっています。その約束を守っていけば、4年生でも点字を打つことができます。

4年生も定規と点筆を貸していただいて、自分の名前や簡単な自己紹介、質問などを点字で打っていきます。

でき上がると、前に持っていって、実際に点字でコミュニケーションです。

「好きな食べ物は何ですか?」

「私はアーティストになりたいです。」

など、点字を使ってたくさんの交流ができました。

子供たちから、「一番困っていることは何ですか?」との質問が出ました。

「目が見えないから何もできないと思われるのが一番困ります。」との答えでした。

今日、点字を使って、意思の疎通が図れたことは、子供たちにとって、学びの大きい時間になったことと思います。

4年生は、昨日は、「あすチャレ!ジュニアアカデミー」で、パラアスリートの方にお話を伺いました。

今後、車いす体験を行う予定もあります。

共生社会ということに視野を広げてほしいと思います。【校長】

P.S. 今日の午前中、市役所に出張に出かけたのですが、その際に、ある出来事が・・・。(詳しくは、山都・潤徳小ホームページにて)

全校朝会

本日(1月17日)の朝、オンラインで全校朝会を開催いたしました。

まずは、皆で朝のご挨拶をいたしました。

次に、校長先生からのお話です。

冒頭、童謡「一年生になったら」の動画を視聴しました。

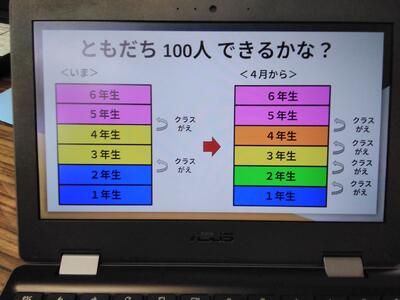

来年度より学級編成の基本方針を変更することについて、子供たちに資料等を用いて説明しました。

この件の詳細は、本日の9時にC4th Home&Schoolで保護者の皆様にお便りを配信いたしました。

最後は、生活指導主任の先生からの1月の生活目標についてのお話です。

1月の生活目標は、「自分から元気に挨拶をしよう」と「持ち物に、名前が書いてあるか確かめよう。」の2つとなります。

今月も、「笑顔招福」な毎日を過ごすことができるように、校長先生との3つの約束(何でも一生懸命頑張ること、自分も周りの人も大切にすること、他の人の話を真剣に聞くこと)を守って生活しましょう。

人生初授業!

昨年の11/28から、本校で1年間にわたる特別教育実習をスタートした東京教師養成塾生。(詳しくは、こちら)

年が明けて、今日は、現在担当している2年生の学級で国語の授業を行いました。

人生で初めての授業です。

内容は「カンジーはかせの大はつめい」です。

漢字を部分に分け、漢字クイズを解いたり、作ったりする授業です。

自作の「2つの漢字を合体させる機械」の上から「門」と「日」を入れると・・・

「間」になって下から出てくるというものです。

ルールが分かったところで、実際に2つの漢字を1つにしてみます。

「田」と「力」で「男」、「石」と「山」で「岩」となります。

今度は、自分で問題を作ってみます。

本校でも端末の利用を積極的に進めている2年生。

まだ、端末を使い始めてから1年も経っていないのですが、空欄には「テキストボックス」を使って、手書きではなく、ワープロで文字変換して入力している子も何人かいました。

特に指示しているわけではないのですが、自在に使いこなしている子供たちの技量にびっくりです。

互いに作った問題を閲覧し、コメントを送付して、交流をしていました。

自分自身の教育実習の時は、まずは、チョークを使って板書し、自作の教材で子供たちの興味をひくということを考えていましたが、今日の授業では一切チョークを使わないなど、昔とは状況が一変しています。

特に本校では、児童の端末を積極的に活用することをスタンダードにしていますので、人生初の授業からICT機器を活用するように指導しています。

とは言っても、緊張するのは誰でも同じ。

授業が終わってホッとする塾生の姿が印象的でした。

これから、授業する教科、回数が増えていきます。

しっかりと基礎・基本を学んでほしいと思います。【校長】

中学校に向けて・・・わくわく!

本校での登校日数が50日を切った6年生。

進学する中学校への期待や不安が高まる時期です。

今日は、6校時に三沢中学校の生徒会の4名の生徒と担当の先生2名が来校し、体育館にて「小中交流会」が開催されました。

4名の生徒のうち、3名は潤徳小学校の卒業生です。

会の最初は「私のこと、覚えてますか~?」というフレンドリーな呼びかけからスタートです。

6年生の子供たちにとって不安なことは、小学校と比べて、中学校では生活がどのように変わるかということでしょう。

授業時間が50分になること、中休みはないこと、教科担任制になることなどをスライドを使って分かりやすく説明してもらいました。

給食の紹介もありました。

揚げパン、おでん、ミートソース、カツカレーなど、子供たちの好きそうな給食の写真が紹介されます。

食べ物の効果は絶大。子供たちの目が輝きます。

確かに、とてもおいしそうです。

行事の紹介もありました。

司会「奈良・京都の修学旅行では、恋バナもできますよ!」

まさに、青春!という感じです。

途中、クイズも織り交ぜながら、中学校生活への関心を高めていて、生徒会のみなさんの説明の工夫が見られました。

そして、子供たちの関心が高い、部活動の紹介です。

運動部の紹介では、高度な実技を披露する部もあって、子供たちから歓声が上がりました。

文化部の紹介でも演奏や作品の紹介などがあり、とても楽しそうです。

多くの部活で強調されていたのが、先輩、後輩関係なく、仲良く活動しているということでした。

「先輩の言うことは絶対!」という風潮はずいぶん少なくなっているようです。

配布してもらった資料と映像を真剣に見ている子供たち。

自分の中学校生活をイメージしているのでしょう。

6年生の3学期は、小学校を離れたくないという思いと、中学校生活への憧れが入り混じる独特な時期です。

様々なことを考え、自分の成長につなげてほしいものです。

三沢中学校の生徒会のみなさんも、大変分かりやすく、子供たちの興味を引く説明をしてくれました。

「あのような中学生になりたい」というモデルを示してくれたように感じます。

本校の6年生の何人かも、きっと、2年後くらいに生徒会の説明者として戻ってきてくれることでしょう。

期待したいものです。【校長】

席書会(中学年編)

本日(1月13日)の午前中、3・4年生が体育館で席書会を行いました。

<3年生>

1・2校時は、3年生です。

毛筆による書写の学習は、3年生から始まります。

もちろん、体育館での席書会も初めての3年生。

心もち緊張した面持ちで取り組んでいるように感じました。

今年度、初めて毛筆に触れた児童も多かったことと思います。

そのような中、子供たちは、「始筆、送筆、終筆」などの書き方に気を付けて、毛筆で「お正月」を書くことができました。

<4年生>

3・4校時は、4年生です。

4年生のお手本の文字は「元気な子」となっています。

本校の中学年が、毛筆の学習でお世話になっている講師の土方囂々先生から「特に、『気』の文字の形を整えることが難しい。」とお話をいただきました。「気」の4画目の「そり」は、「折れ」や「曲がり」のように、穂先の位置を移動させる必要があります。子供たちのみならず、毛筆に慣れていない大人でさえも難しい高度な技が必要とされます。また、「気」の5画目の始筆の位置も、概形を整える上で重要となるようです。

子供たちは、常日頃から土方囂々先生からご指導いただいている注意点を一つ一つ確認するように、慎重に取り組みました。

席書会(高学年編)

年末年始は、日本の伝統文化に触れる機会が多くあります。

書き初めもその一つでしょう。

本校では、今日が高学年、明日が中学年が体育館に一堂に会し、学年全体で書き初めに取り組む「席書会」を行います。

<6年生>

3・4校時、6年生が体育館に集まりました。

「小学校最後の席書会」です!

とは言っても、6年生は、3年生のときから経験していますから、もう4回目。

慣れた手つきで準備をしていきます。

6年生のお手本の文字は「夢の実現」です。

特に1文字目の「夢」は、画数が多く、バランスをとるのも難しいため、多くの子が苦労しています。

近くにいた子に聞いてみました。

校長「小学校最後の席書会、意気込みは?」

6年生A「寒い・・・」

体育館用のストーブをつけましたが、開始時の室温は13℃。

「夢の実現」より、「冬の現実」の方が勝っているようです。。。

<5年生>

5・6校時は、5年生です。

最初に体育館の前方に集まって、心構えなどについて話を聞きます。

担任「それでは、校長先生からも一言をいただきます。」

突然の”振り”でしたが、「文字は心を表します。」などと話します。

5年生のお手本の文字は「希望の朝」です。

「希」も「望」も斜めになっている画があるので、形がとりにくいようです。

5年生にも聞いてみました。

校長「5年生の席書会、どう?」

5年生A「難しい・・・」

5年生B「つらい・・・」

忍耐も学んでいるようです。。。【校長】

ダイエット、しなきゃ・・・

今日から、本格的に授業が始まり、「学校の日常」が戻ってきました。

学校を回っていると、体育着を着ているわけではないのに、校庭に出ていく5年生たちを見かけました。

たぶん、何かがあるに違いありません。ついていってみました。

5年生たちは鉄棒の前に集まり、担任の話を聞いています。

担任が、鉄棒に何か引っ掛けています。

聞いてみると、「電磁石」で、乾電池1個ながら、強力な磁力が発生し、「ある程度の重さ」までは耐えることができるということでした。

「ある程度の重さ」というのが気になります。

5年生になると、かなり体格差が出てきます。

いろいろな子がぶら下がってみて、実験してみることになりました。

すると、何と、余裕でぶら下がることができます。すごい!

他の子がやってみても大丈夫です。

ランドセルを背負ったままでも大丈夫。「ある程度の重さ」というのは、相当な重さを指すようです。

担任「試してみたい子はいるかな〜?手を挙げてね。」

高学年になると、全員が希望するわけではありません。

「ある程度の重さ」を超えていたらどうしよう・・・という心理が働いてしまっているのでしょう。

しかし、何人かはトライ。どの子もぶら下がって、ちょっと楽しそうです。

少し、うらやましくなってきました。

校長も、おずおずと手を挙げてみます。

担任「校長先生も、実験、やってみるって!」

5年生たち「おぉ〜!」

校長「絶対、実験、成功させるぞ〜!」

5年生たち「イェ〜!!」

意味なく、場を盛り上げる校長。一抹の不安が心をよぎります。

意を決して、全体重をかけてみます・・・

「カシャン」

無情にも、磁石の外れる音が聞こえます。

担任「磁石が外れても、落下しないようにストッパーが付いているんだよ。」

というわけで、磁石が外れても安全なわけですが、多くの子たちの前で「ある程度の重さ」を超えていることを証明してしまった校長。

ちょっと・・・いえ、・・・かなり恥ずかしく、「穴があったら入りたい」心境になりました。

理科の実験とすれば「電磁石は、ある程度の重さまで耐えられる」ことを実証したことになるのですが…。ちょっと複雑な気持ちになりました。

教室に戻り、さらに電磁石の話を聞いている子供たちを見ながら、「今年こそ、ダイエット!!」との気持ちを固めた校長。「一年の計は元旦にあり」です!

校長室に戻ると、今日が3学期の給食開始日ということで、検食が置かれていました。

今日の給食は「七草スープ茶漬け」や「紅白フルーツ白玉」などの正月にちなんだ献立です。(詳しくは、こちら)

あまりのおいしさに、先ほどの決意が薄れ、すぐに完食した校長。

「今日は、縁起物だし仕方ないな・・・。」と心で言い訳してしまい、今年も「三日坊主」になりそうな予感がします。(苦笑)【校長】

3学期が始まりました!

新年、あけましておめでとうございます。

今年は、本校の開校150周年となる特別な年を迎えました。

本校の歴史に残る素晴らしい年にしたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

さて、ちょっと長めの冬休み明け、子供たちのスタートの様子を少しご紹介します。

今学期のめあてを立てている5年生たちです。

委員会やクラブ活動について書いている子が多く見られます。

だんだんと6年生から引き継ぎを受け始めている5年生。

最高学年が近付いた自覚が高まってきているのでしょう。

こちらは6年生。

係活動のメンバーを決めているところです。

毎学期行ってきた恒例の話し合いですが、いよいよ小学校最後の係活動となりました。

特に3学期は「小学校最後の○○」がついて回ります。

6年生の登校日は残り52日。1日1日、いや、1秒1秒を大切にしてほしいものです。

書き初めに取り組む2年生です。

これまでの練習の成果を生かし、お手本を見ながら、しっかりとした字形で書いています。

3年生からは、書き初めは毛筆になりますから、早くも「小学校最後の硬筆の書き初め」となります。

1画1画、気持ちを集中して臨んでほしいものです。

1年生は、校庭で、合同体育として、学年全体で「バナナおに」をして遊びました。

最初に、全員で集まって説明を聞きましたが、せっかく集まったこともあり、「各クラスのよいところ」を手を挙げて発表していました。

1年生A「うちのクラスは、あいさつを大きな声で言えます。」

1年生B「うちのクラスは、先生の話を前を向いて聞くことができます。」

1年生C「うちのクラスは、足の速い子がたくさんいます。」

なるほど・・・1年生の成長ぶりが伝わってきます。

1年生D「うちのクラスは・・・先生が優しいです。」

言われた担任は、「笑顔招福」状態です。

かわいい1年生に、私も声をかけてみました。

校長「今年もよろしくね。」

1年生E「校長先生、よいお年を。」

早くも年の瀬を迎えた気分です(笑)【校長】

令和4年度3学期始業式

本日(1月10日)の朝、3学期始業式をオンラインで挙行いたしました。

<開式>

<4年生による児童代表のことば>

<学校長の話>

今年度も残りわずかとなりました。1年を1とすると、残りは4分の1ほどの日数しかありません。

来年度に向けて、しっかりと準備をしていきましょう。

<校歌斉唱>

<閉式>

<転入生の紹介>

3学期から本校で一緒に学ぶことになった友達です。

一人ずつ自己紹介をしていただきました。

3学期も「笑顔招福」な毎日を送ることができるように願っています。

もういくつ寝ると・・・

今日は、2学期の最後の登校日。

終業式の様子は、前の記事でお伝えしていますので、それ以外の子供たちの活動についてお知らせします。

1時間目から年末の大掃除に取り組む3年生。流しのところで「冷た〜い」と絶叫する声が聞こえます。

1年生も全員総掛かりで教室をきれいにします。

6年生には、総合的な学習の時間で調べてきた「自分をみつめて」の最終プレゼンを行っている学級がありました。自分の将来就きたい職業についてスライドにまとめ、発表しました。

教師、警察官、医者、キャラクターデザイナー・・・、真剣に自分の将来を考えている子が多くて、聞き応えがありました。

最終日、お楽しみ会の時間を設定して遊ぶ学級もあります。寒さに負けず「増えおに」で遊ぶ5年生です。

6年生も「どろけい」で元気いっぱいに遊びます。

1年生は、学年でドッジボールです。

室内で「王様じゃんけん」で遊ぶ2年生。

昔遊びに興じる4年生の学級もありました。

冬休みには、Chromebookを持ち帰ります。充電コードの配布を受ける3年生たち。約束を守って、有意義に活用してほしいと思います。

2年生には、山都・潤徳小の池部校長先生直伝の錦鯉ネタ「こ・ん・に・ち・は〜」にハマって、私とあいさつすることが定番になっている学級があります。今日は、今学期最後の「こ・ん・に・ち・は〜」でお別れです。

下校時、昇降口に出ると、たくさんの子供たちが私のところに寄ってきて、「よいお年を!」、「ありがとうございました!」、「また3学期ね!」などとあいさつをしていってくれました。

何とかわいい本校の子供たち。

あと9回寝るとお正月、18回寝ると3学期の始業式です。

終業式で子供たちには、「笑顔招福」の冬休みを過ごすように伝えました。

今年の漢字は「戦」ということで暗い話題が多く感じましたが、来年は「笑」が選ばれるような年になってほしいものです。

児童のみなさん、保護者・地域の皆様、本校ホームページをご覧の皆様、よい年をお迎えください。【校長】

(東西潤徳小学校恒例の両校長の「定期オンライン連絡」によると、山都・潤徳小は、雪の影響の可能性を考え、昨日のうちに終業式を済ませておいたとのことです。実際に、今日はスクールバスが動かず、臨時休校になったようです。「クリスマス寒波」の影響を受けている地域は多いのでしょう。本校が予定どおり終業式を行うことができたのは全国的に見れば幸運なことなのかもしれないですね。→詳しくは、山都・潤徳小HPにて)

令和4年度2学期終業式

本日(12月23日)の朝、2学期終業式をオンラインで挙行いたしました。

<表彰の様子>

式に先立ち、表彰を行いました。

絵画で優秀な成績を収めた児童を顕彰しました。

<開式のことば>

<2年生による児童代表のことば>

教室で視聴している児童にとって、来年への希望や意欲につながる話となりました。

代表として選出された3名の児童は、全教室への動画配信ということで緊張したことと思いますが、その務めを立派に果たすことができました。 大変よくがんばりました。

<学校長の話>

校長からは、2学期における各学年の取組 について紹介がありました。

日常の学習風景や行事の様子が分かる写真を画面共有することで、視聴している児童にとっては他学年の様子を知る機会となりました。特に、下学年の児童は、5年生のもち米づくりや6年生の連合音楽会での活躍を知ることにより、上学年へのあこがれや尊敬の気持ちをもったことと思います。

そして、一人一人が「笑顔招福」な2学期となったのか振り返りました。

<校歌斉唱>

<閉式のことば>

<冬休み中の生活について>

終業式の後には、生活指導部の先生から冬休みの生活について話がありました。

この話を基に、各学級では、発達段階や学級の実態に応じて生活指導を行いました。

<情報モラルに関わる指導について>

冬休み中の一人1台端末(クロームブック)の取り扱いについて、情報主任の先生から話がありました。

クロームブックの約束を全校児童で確認を行いました。

一人一人の児童が、冬休みの意義を十分に理解し、心身共に健康で安全な生活を送ってほしいと思います。そして、希望と意欲をもって3学期の始業式を迎えられるようにと願っています。

ひと足早く、Merry Christmas!

2学期に登校するのは明日まで。

今年は、クリスマスの前に終業式を迎えることになります。

学校では、朝の児童集会からクリスマスモードになっています。

本校では、学期末に1・2年生を対象に、英語に堪能なリソースルームティーチャー(RRT)と担任等の協力による「英語に親しむ活動」を行っています。

今日は、1年生の活動の日です。1学期末以来、久し振りということになります。

1年生は、抜群の記憶力があります。

1学期末に教えてもらった、ハローソング、あいさつ(I'm fine! など)、数(one~ten)は簡単にクリアしていきます。

今回は、色を表す英語について学びます。

12色が示されました。中には「紫(purple)」など、ちょっと難しいものもあります。

さらに、絵本に出てくる動物などと組み合わせます。例えば「red bird」などです。

かなり難しいのですが、子供たちも頑張って発音しています。

最後は、RRTがクリスマスにちなんだ話をします。

衣装までサンタになりきっているRRT、クリスマスカードや欧米でのクリスマスの過ごし方など、文化にかかわる話も分かりやすくしていました。

1年生は、折り紙のクリスマスリース作りもしています。

2学期頑張った子のところには、きっとサンタさんが来てくれることでしょう。【校長】

児童集会「先生誰でしょうクイズ~クリスマスバージョン~」開催

本日(12月22日)の朝、オンラインで児童集会を行いました。

児童集会の内容は、「先生誰でしょうクイズ」です。

冒頭からクリスマスソングが流れ、全校児童の期待が高まります♪

ヒントとなる言葉が書かれた画用紙を提示する集会委員会のメンバー。

これは、教職員にインタービューをして、準備をしたものです。

画面越しでも、ヒントとなる言葉がはっきり目立つように、大きく、太く書きました。

低学年の子どもたちが読めるように、ふりがなも忘れません。

一つ一つに配慮が行き届いています。

動画を視聴する子供たちは、教室で大はしゃぎです。「〇〇先生かな?」「いや、〇〇先生じゃない?」

視聴する子供たちの答えが確定したころ、サンタクロースに扮したクイズの答えとなる教職員が登場します。

自分が予想した答えが正しいかどうかに加えて、教職員の服装とユニークな登場の仕方に教室は大盛り上がり。

集会委員会の児童が、「コロナ禍でも全校児童が安心・安全に楽しめるように」と工夫して開催する児童集会。

集会委員会の児童から出演の依頼があった教職員も、児童が楽しめるように趣向を凝らした演出を心掛けました。

みんなの力が一つとなり、本日の児童集会も大成功です。

集会委員会の皆さんのおかげで、全校児童が「笑顔招福」な一日のスタートを切ることができました。

本当にありがとう!!

がんについて理解を深めよう

我が国では、一生のうち2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで死亡すると言われています。

がんは珍しい病気ではなく、誰もが罹患する可能性があることから、子供のうちからがんについて理解を深めることが重要です。

そのために「がん教育」が推進されています。

本校では、本日、東京都立多摩総合医療センターの皆様のご協力をいただき、6年生を対象にした、がんの講話をしていただきました。

お話をいただく講師の方は、現場に立たれている看護師の方です。ご自身のお子さんが6年生とのことで、子供たちにも身近に感じられたことと思います。

豊富なデータを基に話が進められます。

・日本人が罹患するがんの種類の第1位は大腸がん、第2位は肺がん、第3位は胃がんである。

・部位別がん死亡数の第1位は男性が肺がん、女性が大腸がんである。特に男性は、喫煙者の発がん率が非喫煙者の約5倍である。

・がんは、全ての臓器で発生する。がん細胞は10~20年かけて成長するが、倍々で増えていくので、腫瘍が大きくなると、短期間で一気に増殖する。

・「5年生存率」は、初期の「Ⅰ期」だと92.8%であるが、進行した「Ⅳ期」になると13.5%に低下してしまう。

・早期発見のためには、がん検診が有効であるが、ほとんどの部位のがんの検診率が5割に満たない状況である。

がん患者の方は、吐き気や体の痛みで辛いことに加え、将来の不安や治療費の心配など心の辛さもあることに触れ、チームで患者さんの心や体の辛さを和らげるように努めていると、現場の看護師の方ならではのお話もいただくことができました。

まとめると、がん予防には、次のことが大事とのことです。

「がんは、早く見付かれば治りやすい。早く見付けるには、定期的に検診を受けることが大切」

「禁煙、節酒、バランスの良い食事、適度な運動、適正体重を維持すること」

(これらの全てに気を付けると、男性で43%、女性で37%、リスクが低下するとのことです!)

「感染検査やがん検診を受けること」

講師の先生のお話の後、近くの児童同士で、振り返りを行い、全体に発表をしました。

担任「今日のお話を伺って、自分たちにできることはどのようなことがありますか。」

6年生A「だらだらと生活せず、運動にも取り組もうと思いました。」

6年生B「運動に加え、栄養素をしっかりとる必要があると思いました。」

6年生C「習い事のコーチに、たばこをやめるように言おうと思いました。」

講師の先生は、子供たちに、今日学んだことをおうちの方にも伝えてほしいと訴えておられました。

家族ぐるみで、がんの予防に努めたいものです。

今回は、いつもとはちょっと違い、シリアスかつアカデミックな記事になりました。

それもそのはず…。

講師の先生「がんの罹患率は、男性の場合、50代から急激に上昇していきます・・・」

真剣にならざるを得ません。【校長】

1・2年生のおもちゃランド【やっぱり、異学年交流って、いいですねぇ】

先日、2年生が1年生を招待して開催した「おもちゃランド」の様子をお伝えします。

2年生の生活科では、身近にある材料を利用して、友達と相談したり、自分なりに工夫したりしながら、おもちゃを作る学習をします。10月から何を作ろうか考え、材料を集め、作ったり、友達同士でアドバイスし合ったりしながら、1年生に楽しんでもらえるおもちゃを試行錯誤しながら作ってきました。

そして12月16日、いよいよ本番の日がやってきました。

筒に入ったプラスチック容器を後ろから押して、ポン!とロケットのように跳ばすおもちゃ。

「こうやって、ポン!って思い切り押してみて!」

パタパタうちわであおいで、紙袋の魚を走らせるおもちゃ。

「そうそう、その調子!」

段ボールで作ったダイナミックなコース。頑張って作ったことが伝わってきます。「やってみたい!」とたくさんの1年生が集まってきました。

こちらは魚釣りのグループ。

「今からタイムをはかるからね、じゅんびはいい?」

時間内に何匹とれるか、ルールを工夫したようです。1年生、たくさん取るぞと真剣なまなざし。

ビー玉迷路です。トンネルや、坂道や、障害物があって、楽しんで遊べるように工夫してあります。

「あともうちょっと!がんばれがんばれ」

1年生2クラスずつ順番に来てもらい、2時間のおもちゃランドが終了しました。

「あ~がんばりすぎて疲れちゃった!」

「まだやりたい!」

「緊張したけど、1年生が喜んでくれて良かった!」

「1年生の思い出になるようにって、すごく頑張った!思い出になったと思う!」

清々しい顔の2年生でした。

1年生は教室に戻った後、

「やっぱり2年生ってすごいなあ。」

と話してくれていたそうです。

2年の担任は

「やっぱり、異学年交流って、いいですねぇ」

と異口同音で振り返りました。普段見られないような子供たちの姿が、そこにあるからです。

2年生の頼もしくて、優しくて、いつもよりちょっとだけ大人びた顔つきに、こんな表情も見せるのかと、担任たちも驚きました。そして、遊んでいる最中にも、より楽しめるようにルールを工夫したり、1年生が持ち帰れる手作りのお土産を作ったりする主体的な姿に感心しました。

1年生の担任は、お兄さんお姉さんの話をよく聞いて順番を守って仲良く遊ぶ姿に、感心したそうです。

そして、次の日、2年生の教室にはちょっとしたサプライズがありました。

1年生からのメッセージです。

「あ!僕のおもちゃについて書かれてる!」

「うちのおもちゃ、結構人気じゃん」

嬉しそうな顔です。

1年生が感謝の気持ちをもって、一生懸命書いてくれたことが伝わってきました。

この日を迎えるまで、たくさん試行錯誤してきました。喜んでもらえて、本当に良かったね、ともう一度2年生の子供たちをたくさん褒めました。

今日の学びを糧に、さらに頼もしく成長していってほしいと思います。

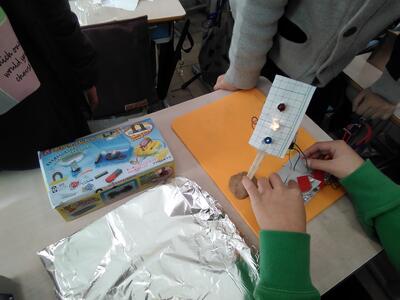

電気の通り道

3年生は、理科の学習で、乾電池に豆電球をつなぎ、電気を通すものと通さないものがあることや、電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方があることなどを学んでいます。

今日、授業の様子を見た学級では、この性質を使った工作をしていました。

信号です。ちゃんと、「青・黃・赤」で色分けされて点灯します。

ドラゴンです。口の中が光り、火を吐くように感じられます。

動く灯台です。土台の紙の上についているアルミホイルの上を通るときだけ通電するので、灯台の明かりが点く仕掛けです。

子供たちの発想力には感心させられます。

電気の性質を理解した子供たち。ミニクリスマスイルミネーションなどに挑戦してみても面白いかもしれませんね。【校長】

子供は風の子

今朝、学区内を自転車でパトロールしていると、何人もの登校中の子供たちから、「校長先生、氷!」と話しかけられました。

それもそのはず、今朝の日野の最低気温は−1℃とのこと。(体感的には、もっと寒いくらいに感じましたが…。)

しかし、子供たちは、学校で元気に活動しています。

ちょっと、体育の様子をご紹介しましょう。

1年生、みんなで、うさぎのようにジャンプです!

次回のワールドカップでアルゼンチン撃破をねらう2年生、「潤徳のメッシ」こと校長(自称)と真剣勝負です!

4年生はポートボールです。シュートをナイスブロック!

6年生は、東京五輪で正式種目となった、バスケットボール(3x3)に取り組んでいました。

2学期も今週を残すのみですが、体調を崩して欠席している子も増えてきています。「子供は風邪の子」とならないよう、食事・睡眠・運動に気を付け、健康維持に努めてほしいと思います。【校長】

帝京大学の学生による児童観察2

11/30付けのホームページの記事で、帝京大学の学生による1回目の児童観察の様子についてお伝えしました。(その時の記事は、こちら)

今日は、2回目の児童観察日です。

まずは、朝のうちに、時間割などを確認して、観察の予定を立てます。

今日は、2年生が1年生を招待して一緒に遊ぶ、生活科の「おもちゃランド」が開かれたので、自然に学生たちも集まってきます。

観察中ですが、遊びに誘われる学生たち。

「ゴムでっぽう」で、的に当てる様子を見ています。

学生の様子を見に行ったはずなのに、結局、我慢できず、一緒に遊んでしまう校長。

6年生が算数で「年代別のインターネット利用率」などのグラフを見て、自分の考えを発表し合う場面を興味深く観察しています。

休み時間の「なわとび週間」の様子を見る学生。「私の小学生の時もありました。」とのこと。

午後の授業のない学生は、子供たちと一緒に給食です。

給食後に「質問タイム」になる学級も…。

この2回の児童観察が、大学での学びにつながることを願っています。【校長】

(児童観察後、大学の担当の先生から、メールをいただきました。大学では、児童観察で学んだことを下の写真のように、グループワーク等で活用しているそうです。)

戦争体験伝承者による学校平和講話会

日野市では、今年度、「戦争体験伝承者による学校平和講話会」を各学校で実施しています。

今日の5時間目は、5・6年生を対象に本講話会が開催されました。

1945 年(昭和 20 年)3 月 10 日未明、東京の下町をたった 2 時間半で焦土と化し、10 万人もの命を奪った東京大空襲。

講話会では、被災された方の実体験を基に、伝承者の方がお話をしてくださいました。

お話の中では、かなり生々しい表現や空襲時を描いた絵の紹介などもあり、子供たちも真剣な面持ちで聞き入っていました。

お話の最後には、クイズも入れていただきました。

例えば、「焼夷弾の爆発したときの温度は?」などです。

子供たちは示された選択肢の中から手を挙げていました。

ちなみに、正解は「約800℃」だそうです。

空襲のあった2時間半の間に約32万本もの焼夷弾が落とされたそうです。

特に6年生は、現在、社会科で戦争の時代を扱っているところ。

平和について、この機会にしっかりと考えてほしいと思います。【校長】

学校インターンシップ最終日

本校では、将来、教職を目指している明星大学の2年生の3名が、今年の5月から原則として週1回、学校インターンシップの活動を行ってきました。(活動開始時の様子は、こちら)

今日は、活動最終日です。約7か月間の体験を通した成長ぶりをお伝えします。

1年生のなわとびチェックを担任とともに行っています。できた子にはごほうびのシール貼りです。

5年生が使用する「百人一首」の教材準備です。印刷等を含め、教員の裏方の仕事も多く経験しました。

4年生の「分数」や「概数」のプリントの丸付け補助です。4年生にとって、「概数」はつまずきやすいところ。現役大学生として腕の見せどころです。

このように、子供たちのかかわりにもずいぶん慣れ、担任とのチームプレイもできるようになってきました。

本人たちに、インターンシップでの思い出を聞いてみました。

インターンシップ生A「6年生の連合音楽会の引率補助をさせていただいたときに、会場での迫力ある合唱や合奏に感動しました。」

インターンシップ生B「私の出身地の青森では、学校にプールがありませんでした。ですから、夏の時期に水泳指導の補助を行ったことが印象に残りました。」

インターンシップ生C「先日、2年生の補助に久し振りに入ったら、学年の最初の頃と雰囲気が全然違っていて、子供の成長の早さを感じました。タブレットもとても上手に使っていました。」

振り返ると、本当に多くの場面で子供たちに関わってくれました。

インターンシップの期間は終了ですが、これだけ児童や教職員と関わってきたわけですから、本校の「準教職員」だと考えています。

今後も、機会を見て、本校に顔を出してほしいと願っています。【校長】

たてわり集会

本日(12月15日)の朝、今年度6回目の「たてわり集会」が開催されました。

この日を迎えるにあたり、6年生は、2週間前から「班長会議」を開き、具体的な計画立案を行ってきました。

教室で「ハンカチ落とし」を行っている様子

教室で「ばくだんゲーム」を行っている様子

校庭で「増え鬼」などを行っている様子

6年生の活躍で、どの班も楽しい活動を行うことができました。

6年生の皆さん、ありがとうございました!

次回のたてわり集会は、6年生が運営する最後の会で、1月に開催する予定です。この準備のために行う班長会議には、6年生と共に5年生も参加することになっています。5年生は「見習い」として、6年生が班長会議で検討を行う様子を見学します。

そして、2月のたてわり集会は、5年生が計画から運営まで全てを行うことになります。

いよいよ6年生が担ってきた役割を5年生に引き継いていく時期がやってきました。このような経験を積み重ねることを通して、少しずつ最高学年への自覚が高まってきます。5年生には、これまでの6年生が築いてきた潤徳小学校のよい伝統を引き継ぎ、さらに発展させてほしいと願っています。

東西潤徳小学校コラボレーション〜教職員交流編〜

両校の児童を通じて、オンラインでつながることは増えてきましたが、校長以外の教職員はまだ交流ができていませんでしたので、今日は、「日野市立潤徳小学校・山都町立潤徳小学校合同研修会」として、互いの職員室をつなぎました。

本校の教職員数は多く、短時間では紹介できませんので、今回は、山都・潤徳小の教職員の皆様に自己紹介を行っていただきました。

まずは、日野・潤徳小の校長の私が、両校の教職員に対してあいさつをしました。

その後は、山都・潤徳小の教職員の方々が一人ずつ画面越しに話をしてくださいました。

山都・潤徳小教職員A「私は、人吉市に住んでいます。とても静かなところです。」

山都・潤徳小教職員B「私は天草市の出身です。有名な芸能人はWANIMAです。」

山都・潤徳小教職員C「自分の子供が日野市に住んでいます。先日、モノレールの駅から、日野・潤徳小の写真を送ってくれました。」

本校の教職員も、笑ったり、歓声を上げたりして、興味をもって話を聞いていました。

全員の自己紹介が終わると、山都・潤徳小の池部校長先生が登場。

山都・潤徳小校長「それでは、質問タイム!何でもどうぞ!!」

いきなりの展開で、動揺する本校の教職員でしたが、無茶振りにすぐに対応。

日野・潤徳小教職員A「熊本に行ったときのお勧めのグルメは何ですか?」

山都・潤徳小教職員D「私がお答えしま〜す!熊本のお勧めは・・・」

ここで、何と、回線がブチッと切断…。

「オンラインあるある」になってしまいました。

中途半端な形になってしまったものの、終了後、本校の教職員と話してみると・・・

日野・潤徳小教職員B「本当に、熊本の先生方がいらっしゃるのが分かって、身近に感じました。」

日野・潤徳小教職員C「それにしても、熊本お勧めのグルメって何だったんだろう?」

謎を残しながら、今後も交流は継続します。【校長】

【研究推進委員会より】今年最後の校内研究です

今年最後の校内研究会が開かれました。今年度、潤徳小学校は「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~を研究テーマに、授業改善を図っています。

はじめに、学校長から、今年の校内研究を振り返って話がありました。

「Chromebookが導入された頃は、授業で端末を活用しているだけで素晴らしい、という部分がありました。しかし、授業での活用がここまで進み、子供たちが文房具の一つのように使えるようになってきた今、どのような場面で使うと効果的なのか、をさらに吟味していく必要があります。」

ICTは、「時間的・空間的制約を越えること、双方向性を有すること、カスタマイズが容易であること」などがその特長です。今年度の研究を通して、「双方向性」「カスタマイズの容易さ」に関してはある程度授業に活かすことができるようになってきましたが、「時間的・空間的制約を越える」という利点を活かす部分では少々不十分な面がありました。来年度に向けて、この特長を活かした授業実践ができるようにしていきます。

研究会の後半では、低学年・中学年・高学年・専科ブロックに分かれ、今年度の学びの振り返りや、来年度の授業についての協議を行いました。

《今年の校内研究の様子アーカイブス》

4月14日:研究推進委員会より~OJTで、まずは教員が学んでいこう

4月25日:ついに、ミライシードが導入されました!~研究推進部より教員研修第二回目~

5月31日:ミライシードを活用しよう!【研究推進委員会より】

6月15日:研究を日常の授業に生かすということ【研究推進委員会より】

8月23日:研究推進委員会より:ムーブノートで、授業改革ムーブメントを起こす!?

9月23日:【研究授業】英語科でchromebookを活用する

10月19日:研究授業【目指せスーパー5年生!ICTで縦と横のつながりを生み、成長していく!】

11月14日:説得力のある意見を伝えよう!【5年生研究授業】

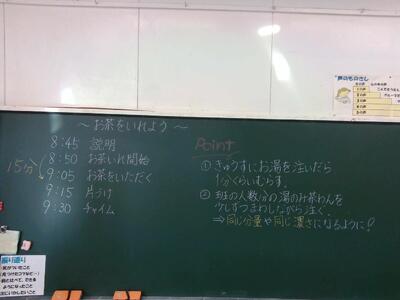

5年生家庭科 おいしいお茶をいれよう!

本日の家庭科では、「おいしいお茶をいれよう!」に挑戦しました。

前回の調理実習と大きく違うところは、班で役割分担を決めなかったところです。

「自分たちで仕事を見つけて声を掛け合い、班で協力しすること」

何でも先生に聞くのではなく、自分たちで考えて行動してくれました。

お茶を蒸らしている間、空いた食器を先に洗っています。

班の人数分の湯のみ茶碗に、お茶の濃さや量が均一になるように、

きゅうすを回しながらいれています。

最後の一滴までお茶をいれようと、奮闘しています。

「少し苦いけど、おいしい!」

「飲み切るのがもったいない!」と名残惜しい表情を浮かべていました。

自分たちのいれたお茶を校長先生にもプレゼントです。

最後まで、責任持って後片付けをしています。

5年生になって家庭科が始まり、

「ブックカバーづくり」「ご飯と味噌汁づくり」「学校のお掃除」など

いろいろなことを学習してきました。

3学期は、ミシンを学習します。

どんなことにも一生懸命頑張る5年生の素敵な姿をまた見せてほしいと思います。

かぞくにこにこ大作戦

1年生は、生活科で「かぞくにこにこ大作戦」として、家族の仕事を調べ、自らが家族の一員としてできることを考える取組を進めています。

子供たちは、これまでに、家族の仕事をいろいろ調べているようです。

子供たちの書いたプリントを見てみると・・・。

「しょっきあらい・・・おかあさん」、「おふろそうじ・・・おにいちゃん」、「車みがき・・・おとうさん」

「ぬいもの・・・おばあちゃん」、「メダカのえさやり・・・自分」など。

(注:あくまで子供たちの書いた一例です。ご家庭により、様々な分担があるようです。)

中には、こんな記載も。

「はみがき・・・おとうさん、おかあさん」

(一瞬、意味が分かりませんでしたが、「歯磨きをやってもらっている」ということのようです。)

「お金のけいさん・・・おとうさん、おかあさん」

(値上げラッシュの中、重要な仕事です。。。)

「おそうじ・・・ロボット」

(確かに家族かもしれませんが・・・笑)

各自が調べてきた家族の仕事を踏まえ、今後、実際に仕事を行っている家族の方に、どんな気持ちで仕事をしているのか、インタビューをするようです。

担任「仕事で疲れて帰ったときに、家事をすると、大変だな〜って思うときもあるのよ。」

妙に力を入れて説明する担任。(苦笑)

子供たちも、家族の苦労を分かっているのか、静かに聞いています。

家族の中で、どんな「本音トーク」が繰り広げられるのか・・・。

インタビューへのご協力をよろしくお願いいたします。【校長】

なわとび週間、スタート!

コロナ禍で、運動の機会が減っていると言われます。

学校においても、この状況下で運動量の確保をするのは、難しい課題になっています。

そのような中でも、比較的簡単に取り組めるのがなわとび(短縄)の運動です。

さらに、ソーシャルディスタンスも自然にとれるので、コロナ時代向きの運動とも考えられます。

本校では、「なわとび週間」を設定し、寒さに負けず、運動に取り組む機会を設けます。

今朝は、「なわとび集会」として、体育委員会の児童が事前に収録した、なわとびの技の解説ビデオを全校で視聴しました。

簡単な「前とび」から高度な「はやぶさ(あや二重跳び)」まで、様々な技を実演する体育委員会の子供たち。

相当、練習したのでしょう。

それぞれの技には、字幕と音声で解説がつけられています。

体育委員会の児童の演示が終わった後には、自然に拍手が起きる学級もありました。

早速、今日の休み時間から、なわとび練習開始です。今日は、1・3・5年生が音楽に合わせて様々な技に挑戦していました。

こうした取組は、運動する機会を増やすきっかけになるものです。

「なわとび週間」を「運動習慣」にしていくことが大事ですね。【校長】

今どきの卒業文集

人生の中で、何回か、卒業アルバムに載せる文集を書く機会があります。

卒業してから、数年ぶり、数十年ぶりに眺めて、「あの時、あんなことを考えていたのか・・・。」と一人で恥ずかしくなってしまう経験は多くの方がおもちではないでしょうか。

甘酸っぱい、青春の思い出がつまったアルバムといったところでしょうか。

この卒業文集、作成方法は、基本的にはずっと変わっていません。

実際に書かれた経験のある方なら、5㎜方眼の中に、鉛筆で細かい字を書いていた記憶があるのではないでしょうか。

一文字でも脱字があると、全部消して、最初からやり直し・・・などという苦い思い出がある方もいらっしゃると思います。

本校でも、6年生が卒業文集作りを開始しています。

この文集作成の下書きの手順が、各自が端末を持っている令和の時代は様変わりしています。

・子供たちは、「Google ドキュメント」を使い、ワープロで下書きを行います。

・この下書きをデータで担任に提出します。

・担任は、提出されたデータに「コメント機能」を使って添削し、データで本人に返します。

このようなやりとりを何回も行い、下書きはデータ上で完結するわけです。

こうすると、作成・校正をデータ上で行うことができるので、昔のように、1文字修正するだけなのに、全部を消しゴムで消さなければならないこともなくなりますし、教員の添削もスピーディーに行うことができます。

今日、校長が様子を見ていた学級では、データの下書きが終わり、「清書の下書き作業」に入っている子が多く見られます。

結局、ワープロで作成しても、最終的な原稿は、5mm方眼に書き込む手順は変わっていないのです。

そこで、端末の画面を見ながら、練習用の細かい方眼に書き込む作業をしています。

6年生A「あ、一行飛ばして書いちゃった!」

このあたりの苦労は、昭和も令和も同じです。(苦笑)

厳しい担任のチェックを乗り越え、最終的な清書が完成するのは、もう少し先のようです。

先日、私も、卒業アルバム用の原稿を担当の児童に提出しました。

心を込めて書いたので、何十年か先になっても、読み返してくれるかなぁ・・・。【校長】

全校朝会

本日(12月6日)の朝の時間に、リモートで全校朝会を行いました。

まず、校長先生と朝のご挨拶をしました。

次に、表彰です。

優秀な成績を収めた児童や団体を顕彰しました。

校長先生のお話は、山都町立潤徳小学校についてです。

山都町の様子について、動画を活用して児童に紹介していただきました。

通潤橋(つうじゅんきょう)

八朔祭(はっさくまつり)

最後に、昨日、山都・潤徳小に「生くまモン」が登場した場面について、現地で撮影したビデオが届きましたので、紹介しました。

全校朝会は、校長先生とご挨拶をして終了となりました。

(2016年4月から2018年3月まで)