文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会⑥

2年生表現

4年生表現

6年生表現

表示大プログラム係アピールタイム

準備体操・整理運動係アピールタイム

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会⑤

3年生徒競走

2年生徒競走

6年生徒競走

用具係アピールタイム

放送係アピールタイム

児童管理係アピールタイム

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会④

1年生表現

3年生表現

5年生表現

審判誘導係アピールタイム

採点係アピールタイム

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会③

5年生徒競走

応援団アピールタイム

1年生徒競走

装飾係アピールタイム

3年生徒競走

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会②

準備運動

応援合戦

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会①

1年生から6年生までの実行委員を中心に運動会の準備をしてまいりました。

子供たちがつくる「世界一」の運動会が始まりました。

「開会式」

各学年の実行委員による開式の言葉

校長の話

児童代表の言葉(1年生)

選手宣誓

直前準備、進む!

今朝は、校庭の使用団体の方々も駆け付けてくださり、校庭整備等を手伝っていただきました。

本当にありがとうございます。

教職員も本格的に最終確認に動き出しました。

(一応、このご時世ですので、補足しておくと、本校では勤務時間の繰り上げを行い、「ホワイト職場」を目指しております。)

7:45~の「運動会ライブ中継」の準備も着々と進みます。

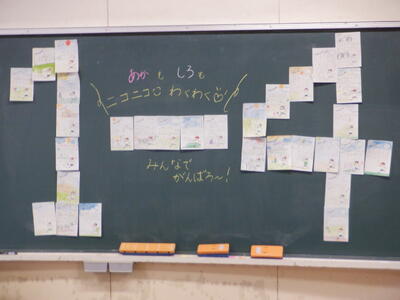

各学年の教室も、運動会当日を迎え、児童も教員もテンションマックスの状況です。

開会まであと1時間、そろそろ係児童の登校が始まります。【校長】

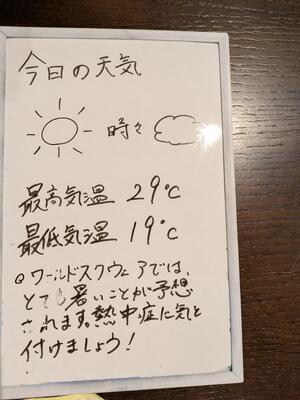

運動会、実施します!

薄曇りで、涼しい、最高の運動会日和の朝を迎えました。

今年の運動会の目玉の1つである、児童一人一人の意気込みを集めたサクラモチのデジタルアートの前で、興奮して、今朝2時に起きてしまった体育主任の教員が「運動会、実施します」と宣言しました。

よく見ると、体育主任の靴下は見事に赤白に分かれています。

今年の栄冠を勝ち取るのは、赤組か、白組か、闘いの火蓋は2時間後に切られます!

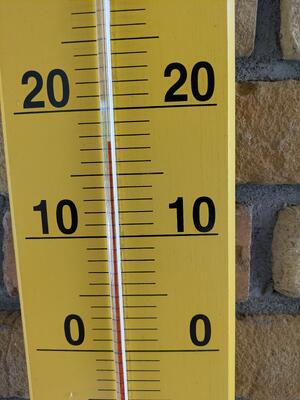

今は、最高のコンディションですが、天気予報によると、今日は夏日の予想となっています。

ご来場を予定の皆様、日焼け対策、水分補給などの準備を万全にしてお越しください。【校長】

明日の成功を目指して、最終準備!

今日の午後は、明日の運動会本番に向け、5・6年生による前日準備が行われました。

まずは、校庭に全員集まって、体育主任の教員から話を聞きます。

体育主任「みなさんの仕事の様子を1年生から4年生が見ています。『将来、自分があの係をやってみたい』と思われるような仕事ぶりを見せてください。」

それぞれの係に分かれて、準備を進めます。

当然ながら応援団は、校庭に残って、最終練習です。

運動会当日は、たくさんの方がお見えになることと思います。

校舎1階のトイレを使うことになるので、入念に昇降口などを清掃します。

土足でも移動できるよう、マットを敷きます。

いすや机を出し、本部や優先席の準備も進めます。

用具も最終確認です。

未就学児が遊んで危険がないよう、遊具もガードします。

放送原稿も最終点検です。アナウンサー気分でリハーサルです。

開閉会式の進行確認も余念がありません。

低学年の教室では、校庭に運び出すいすが汚れないよう、養生テープを貼っています。

3階の窓には、大プログラムを貼り出します。

採点係が集まって、風船を・・・

って、風船と採点に何の関係が?

謎が深まります。

係児童の前日準備が終わっても、教職員の準備は続きます。

と、思ったら、運動会実行委員の子たちが残って、何やら作業を・・・

どうやら、他の子にはまだ見られてはいけない内容のようです。

謎が明らかになるのは明日です。

潤ファミ店員、JSPの皆様のお力もお借りし、ほぼ、運動会の準備が整いました。

明日、潤徳小の歴史に新たな1ページが加わります!【校長】

【潤八】両校の健闘を祈る!

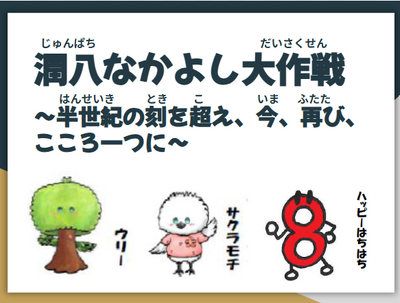

「潤八なかよし大作戦」を進めている本校と八小。

一昨日、本校から八小に「応援エール動画」を贈ったところ、昨日、八小でも全校練習の際、本校への「応援エール」が行われ、その動画がお返しで八小から本校に届きました。(詳しくは、こちら)

校内で見られるよう、両校の応援エールの様子を編集し、動画にまとめました。

潤徳小⇒八小への応援の様子です。

八小⇒潤徳小への応援の様子です。

八小の子供たちが本校に一生懸命エールを送っていることが伝わって、胸がジーンとする思いがします。

動画は各学級や昇降口・廊下のモニターに随時流し、運動会直前の雰囲気を盛り上げることに活用していきます。

八小のみなさん、本当にありがとうございました。

互いに最高の運動会を目指しましょう!(八小での動画の活用の様子は、こちら)

さて、今日は各学年のリハーサルの日。

本番と同じ流れで各学年の種目を行っていきます。

最終的な仕上げであると同時に、放送機器のチェックや計時などを行う、本番に向けて重要な練習です。

3年生→2年生と順調に進行し始めたところ、2年生のリハーサルのあたりから雨が本降りに・・・。

その後も雨が降ったり止んだりで、「通し練習」はできなくなってしまいました。

本当は、このリハーサルで各学年の見どころをお伝えするつもりだったのですが・・・。

多くの謎に包まれた本校の運動会、全ては当日明らかになります!【校長】

運動会全校練習④

運動会まで、今日を入れてあと3日。

今朝は、最後の全校練習が行われました。

内容は、開閉会式の練習です。

開会式担当の児童が進行します。

「開会の言葉」ですが、今回から大きく変更されました。

本校の「子供たちがつくる運動会」の中核である全学年から招集された運動会実行委員たちが大役を務めます。

最初の児童代表の言葉は1年生が務めます。

緊張しながらも大きな声で言うことができています。

優勝杯、準優勝盾返還です。

昨年度の優勝は赤組。今年度はどちらの組に優勝杯が渡るでしょうか。

選手宣誓です。

赤組、白組の応援団長が務めます。

宣誓内容は、当日明かされます。

続いて、閉会式の練習です。

進行は、閉会式担当の児童が務めます。

得点発表です。

当日、子供たちが最も楽しみにしている時間です。

ドラムマーチで緊張感のある発表になります。

赤組優勝と、白組優勝の両パターンを練習しました。

優勝杯、準優勝杯の授与です。

こちらも、両組の優勝パターンを練習しました。

終わりの児童代表の言葉は、運動会実行委員会の委員長、副委員長が務めます。

当日の結果を踏まえた言葉になることでしょう。

何の指示がなくても担当の児童に拍手が送られるなど、温かい雰囲気の練習になりました。

こういう気持ちになれるところが本校の子供たちの素晴らしいところです。

各自の競技も大事ですが、こうして全体でまとまった行動をすることも大事です。

開閉会式にはきちんとした態度で臨んでほしいと思います。【校長】

【潤ファミ】「至高の一杯」を求めて・・・

家庭科でごはんとみそ汁の調理実習を行う5年生。

せっかく調理するなら、最高のごはんとみそ汁を作りたいものです。

これまで、本校の栄養士を特別講師として、だしの重要性を学んだ5年生たち。(詳しくは、こちら)

今日は、その成果を発揮します。

5年生の調理実習は、「潤ファミ企画」として、お料理好きな潤徳ファンの方々にも潤ファミ先生としてご協力いただいています。

5年生たち「よろしくお願いします!」

今回の調理の手順を潤ファミ先生と一緒に確かめて、作業開始です!

まずは、みそ汁の具材の準備から。

ピーラーで大根の皮をむきます。

校長「ピーラー、使ったことある?」

5年生A「これまで、1回だけあるかな・・・。」

慎重に作業を進めます。

包丁の使い方については、潤ファミ先生からも細かい指摘が入ります。

「猫の手だよ!」

班の中からも互いに声を掛け合っています。

こうして具材の準備を進める間にごはんも炊き始めます。

キッチンタイマーを使って、正確に作業を進めていきます。

しかし、しばらくすると、鍋の中が泡だらけになり、ふたの隙間から湯気がたくさん出てきます。

校長「うわぁ、爆発しちゃうよ!どうしよう!」

5年生B「怖いよ~!」

潤ファミ先生A「火を弱めるのよ!」

鍋の中には爆発物は入っていません・・・

家庭科室の鍋は透明で、中の様子が見えるようになっています。

炊飯器で炊くときも中は同じようになっているわけです。

作業を進めると同時に洗い物も進めていきます。

このような写真を見て、「家でも手伝ってほしい・・・」とお考えの保護者の方も多いのではないでしょうか。(苦笑)

みそ汁の方は、特別講義で学んだとおり、煮干しの頭、はらわたをとり、だしをとっていきます。

ちゃんとざるにあけ、だしだけをとります。

具材を入れ、ちゃんとみそを溶いて入れていきます。

でき上がったごはんとみそ汁を盛り付けて完成です。

校長「ちょっとこげているところがおいしんだよね。」

5年生たち「そうそう!」

炊飯器で炊くのとは違います。

潤ファミ先生方や、職員室にいた教職員を誘って、楽しく試食です。

思わず笑みがこぼれます。

校長も試食に誘われました。

ごはんの粒は立っており、みそ汁のだしもよく出ていて、とてもおいしくいただくことができました。

校長「どう、今日の出来は何点?」

5年生C「100点!」

5年生D「120点!」

大満足だったようです。

最後の片付けまで全員で協力し、手際よく調理実習を進めることができました。

今日は5-3の調理実習でしたが、上の写真のとおり、昨日の5-2の調理実習の際も多くの潤ファミ先生の皆様においでいただきました。

ご協力いただき、ありがとうございました。

潤ファミ先生B「何か、自分が授業を受けているようで、楽しかったです!」

「潤ファミ企画」は、教室の後ろで授業を眺めている通常の学校公開ではなく、子供たちや教員と関わることができる主体的な学校公開とも言えます。

明日は、5-1の調理実習が行われ、運動会実施後も続々と「潤ファミ企画」が予定されています。

潤徳ファンの皆様、素の子供たちの様子を見ることができますので、ぜひ、お気軽に「潤ファミ先生」としてお越しください!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会係活動

今日の5時間目終了後、5・6年生が運動会の係活動を行いました。

あと4日に迫ってきた運動会、各係とも、本番を想定した活動や作業が行われていました。

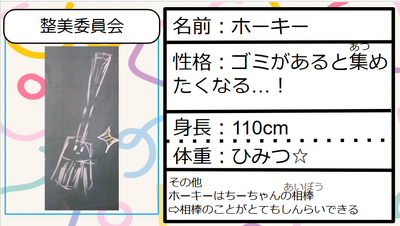

装飾・会場係です。

運動会実行委員会で決めた今年のスローガンを当日掲示できるように準備を進めています。

採点係です。

今回は、学年の団体競技が行われず、徒競走の得点の比重が高まるため、採点作業は一層慎重さが求められます。

細かい役割分担を相談しています。

児童管理係です。

全校児童が椅子を持って各学年の座席に行くため、椅子の脚に汚れないよう養生テープを貼ります。

接着しやすいよう、低学年の教室を回って、事前に椅子の脚のほこりを落としています。

救護係です。

当日、様々な注意喚起をする(例:水分補給)ためのうちわ作りを行っています。

表示・大プログラム係です。

当日、校舎の窓に掲示される大プログラムを協力して作成しています。

放送係です。

当日の各競技内容のアナウンスを行います。

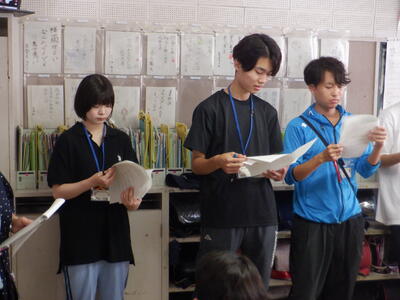

本番用の原稿の読み合わせを繰り返し行っていました。

応援団です。

当日の進行に合わせ、応援内容の確認を大きな声を出しながら行っていました。

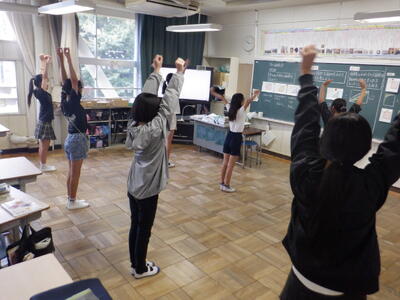

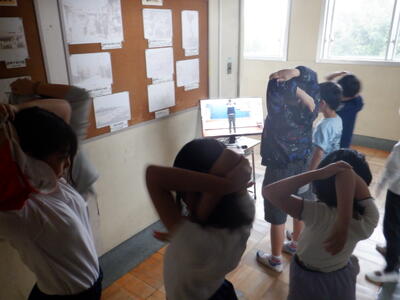

準備・整理運動係です。

校庭で、実際に演示をする場所に立って、準備運動・整理運動を放送に合わせて確認していました。

用具係です。

当日のプログラムに合わせ、速やかに競技の準備ができるよう練習しています。

審判・誘導係です。

実際にゴールするところを想定し、着順を付け、誘導する練習を行っています。

開閉会式係です。

次第に従って、進行する練習を繰り返します。

ちょうど、校長も校庭で取材を行っていたので、閉会式で優勝杯授与をする練習に付き合いました。

当日、優勝杯が授与されるのは赤組でしょうか、白組でしょうか。

係活動と並行しながら、各係の代表児童による「係アピールタイム」のリハーサルも行われました。

昨年度から始まった、この「係アピールタイム」。

当日のアドリブも含め、各係の仕事の紹介にもご注目ください!【校長】

【潤八】運動会全校練習③

いよいよ今週末に実施される運動会。

今日は、1時間目の時間を使って、3回目の全校練習が行われました。

最初は、全校競技として復活した大玉送りの練習です。

当日の座席の場所から大玉送りの場所まで移動することも含めての練習です。

おとなしく大玉送りの場所まで移動していく1年生たち。

ちょっと聞いてみました。

校長「1年生のみんな、これから何するの?」

1年生たち「大玉送り!」

校長「大玉送りってどうやるの?」

1年生A「知らな~い。」

1年生B「保育園のときにやったから知ってる!」

人生経験の差が出るようです。(笑)

6年生にも聞いてみました。

校長「低学年のときに大玉送りってやってた?」

6年生A「やってなかったです。コロナの影響かな?」

校長「ということは、大玉送りをするのって初めて?」

6年生たち「はい!」

6年生B「うぉ~、激熱~!」

気合が入ります。

運動会の定番中の定番である大玉送りも、コロナ禍を経て子供たちにとっては歴史的競技になっているようです。

大玉をコントロールするのは、応援団の「大玉送り担当」の児童です。

号砲とともに、赤白、同時にスタート!

1~3年生は、大玉を列の間で転がして運びます。

4年生以上は、大玉を頭上で運びます。

3年生から4年生への切り替えが勝負の大きなポイントになりそうです。

おっと、赤組がコースアウト!

やはり、地面から頭上に大玉を持ち上げるところが難しいようです。

勢いよく大玉が空中に上がってしまう場面も。

練習では、2回戦とも白組が勝利!

本番はどうなりますか・・・

全体の最後の競技ですので、優勝の行方に大きな影響を及ぼす大玉送り。

盛り上がりそうです。

続いて、応援団が出てきました。

「八小へのエール動画」の撮影のためです。

応援団担当教員「みなさん、潤徳小と八小の運動会の日が同じことは知っていますか?」

子供たちから「え~!」という驚きの声が上がります。

応援団担当教員「2学期から、八小とのコラボを始めているので、八小の子たちに『運動会頑張ろう』というエールを送って、動画をプレゼントしたいと思います。」

低学年の子供たちを中心に、「はい!」という声が聞こえてきます。

素直な本校の子供たちです。

赤組白組応援団長「これから、八小への応援を始める!三三七拍子、いくぞ~!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「勝つぞ!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「勝つぞ!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「八小、勝つぞ!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「優勝!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「優勝!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「八小、優勝!」

全校児童「オ~ッ!」

赤組白組応援団長「八小のみなさん、頑張りましょう!」

全校児童「オ~ッ!」

全力で八小の応援をすることができました。

本校からのエールで、八小の運動会も大成功してほしいものです。【校長】

(単なる偶然ですが、今日は、八小も全校練習で大玉送りの練習をしていたようです・・・(詳しくは、こちら))

将来のノーベル賞は君の手に!

6年生が理科室に集まっています。

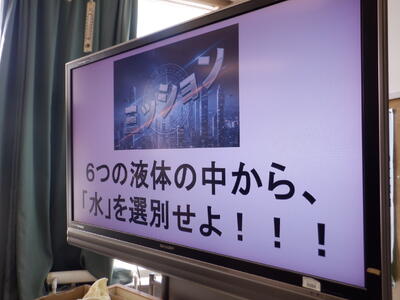

モニターには、ある「ミッション」が示されています。

担任「君たちは、この理科室に閉じ込められてしまいました。いつ出られるかは分かりません。この部屋の中には6つの液体が残されています。どうやら、1つだけが水、そして、塩酸などもあるようです。生き残るためには正確に水を選んでいかなければなりません。」

生存をかけた、6色の試験管に入った水溶液。

子供たちは、どの色の水溶液を選ぶのか・・・。

これは面白そうです。

校長「飲んじゃえばいいんじゃない?おいしい水だよ、きっと。」

6年生A「ダメだよ。塩酸飲んだら死んじゃうよ!」

校長「きっと、青い試験管のが水だよ。水といえば青でしょ。今日の占いのラッキーカラーも青だったし。」

6年生たち「・・・」

非科学的な校長は相手にされません。

理科の実験で大事なのは予想を立てること。

どうすれば検証できるか班内で相談しながら、実験手順や予想などをワークシートに書き込みます。

校長「赤組を代表する立場とすれば、やっぱり、水の入った試験管は赤だよねぇ?」

赤組応援団長「え・・・。」

運動会と実験は別なようです。(笑)

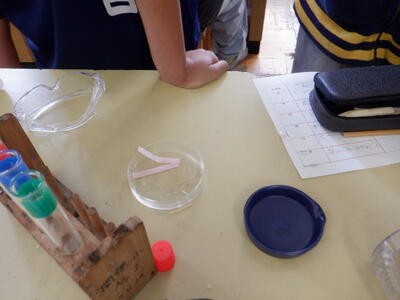

子供たちは、水溶液を判別するための様々な方法を考えていきます。

理科の授業でも「子供たちがつくる学校プロジェクト」なわけです。

子供たちの考えを生かして実験すると言っても、安全への配慮は必要です。

本校では、大学でも教鞭をとる専門性の高い「理科観察実験アシスタント」を任用しています。

実験にあたっての留意点などについて、担任に代わり、子供たちに説明します。

いざ、実験開始です。

まずは、においをかぎ始める班があります。

「理科観察実験アシスタント」からは、直接、試験管からにおいをかがず、手で仰ぎながらかぐように注意を受けていたので、そのとおりに実験を進めています。

6年生B「緑がにおうなぁ・・・。」

何か、犯人探しをしているようです。

見た目も大事・・・

と言いたいところですが、どれも無色透明です。

そう簡単に生き残ることはできません。(笑)

熱する、冷やすなど、実験の幅を広げていきます。

蒸発させたら、白い結晶が残る水溶液もありました。

どうやら、これは水ではないようです。

出ました、リトマス試験紙!

水は中性だということが分かっていれば、この実験も判別に役立ちそうです。

こうして、様々な実験を通して絞り込み、水の入った試験管を特定していきます。

今日、無事に家に帰りつけば、ミッションをクリアして生き残ったということでしょう。(笑)

今週は「ノーベル・ウイーク」。

ノーベル生理学・医学賞を坂口 志文先生が、ノーベル化学賞を北川 進先生が受賞されるなど、日本人の受賞が続き、大変誇らしく感じます。

科学の発展の基礎は「好奇心」です。

小学校段階で様々な知的好奇心を満たす体験をすることが将来の大発見につながるかもしれません。

今回の実験がその第1歩・・・かな?【校長】

運動会全校練習②

昨日の青空とは一変、台風22号の影響で空はどんより曇り、時折、強風の吹く中でしたが、2回目の全校練習が行われました。

今日は応援練習です。

登校開始時刻にはすでに応援団が集まり、リハーサルを行っています。

練習開始!

赤組からも白組からも大きな応援の声が上がります。

近隣にお住まいの皆様、朝からお騒がせしてすみません。。。

エールの交換です。

互いに向き合って、赤組は白組の、白組は赤組の健闘を称えます。

オリジナル応援歌の練習です。

赤組は「私の一番かわいいところ」の替え歌です。

♪ ねぇねぇねぇ 私の1番強い所に気付いてる~?

応援団渾身のダンス付きです。

白組のオリジナル応援歌は「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」の替え歌です。

♪ I have a 白組 I have a 優勝 uh 白組優勝!

「uh」のところで、全員、力が入ります。(笑)

しかし、あらためて、この記事を見返すと、子供たちが何をしているのか全く分からないですね。(苦笑)

文や写真で応援の迫力をお伝えすることはできません。

当日の盛り上がりをご期待ください!【校長】

運動会全校練習①

10/18に実施される運動会まで、あと10日。

今日から何回かに分け、全校練習が行われます。

今朝は、朝の「潤いの時間」を使って、準備運動、整理運動の練習が行われます。

準備運動、整理運動の係児童を先頭に並びます。

最初の全校練習なので、校長の話からスタートです。

壇上に立ち、礼をする校長ですが・・・

校長「やり直しです。」

戸惑う子供たち。

特に1年生たちはキョトンとしています。

壇上で話をする人への礼の仕方にはやり方があるのです。

1年生はそのことを知りませんし、2年生以上も忘れてしまっている子が目立ちます。

リモート全盛で、全校で集まることが少なくなっているので、こうした基本を確認します。

校長「運動会は、体育の時間に練習したことを発表することが多いですが、体育の学習の中には『集団行動』に関する内容も含まれています。きちんと整列したり、礼をしたりすることもとても大事なことなのです。素早く、きれいに整列できると、避難したときなどすぐに人数確認できて命を守ることにもつながります。」

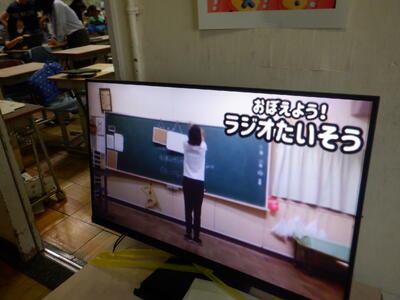

まずは、準備運動、ラジオ体操の練習です。

快晴の青い空の下、体を動かして体操するのは気持ちのよいものです。

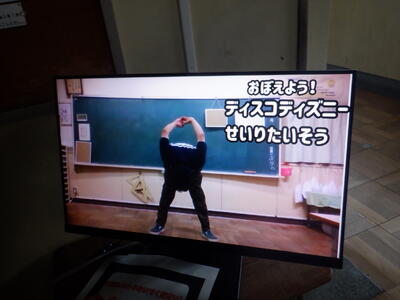

続いて、当日は閉会式前に行う整理運動の練習です。

ディズニーの曲に乗って、体を伸ばします。

準備運動、整理運動の係児童は、これまで休み時間などに集まって繰り返し練習してきました。

指先にまでこだわって演示をする係児童にも、当日、ぜひご注目ください。【校長】

全校朝会(10月7日) MJリターンズ!編

運動会に向けての話を終えた後、子供たちにこのスライドを見せて問いかけます。

校長「ここはどこ?先生や子供たちが写っていますが、何をしているのでしょう?」

いきなり聞かれた子供たちはきっと困惑したことでしょう。

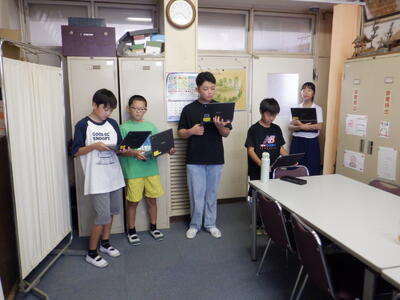

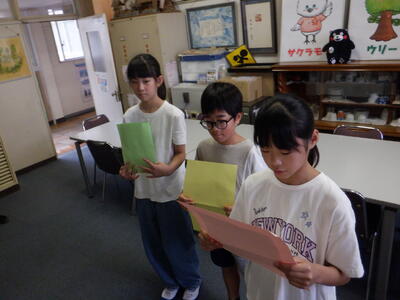

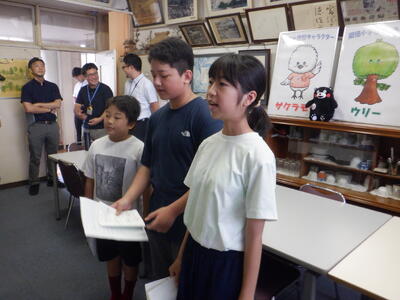

実は、「潤八なかよし大作戦」と並び、今年度の特色ある学校づくり支援事業(後期)に日野市教育委員会から認可を受けた「MJリターンズ!」に向けた取組が進行しており、このことを全校朝会の後半の話に取り上げたのです。

時を遡ること1か月前の9月8日。

クラブ活動を終えた4名の児童が東昇降口の前に集まってきました。

児童会本部役員のMJコラボ担当の5年生2名と、それを応援する役員有志の6年生2名です。

今回の「MJリターンズ!」が昨年度と大きく違う点は、できる限り児童主体の取組を貫くこと。

そこで、明星大学学友会吹奏楽団とのコラボの申し入れを担当の子供たちが直接行うことからスタートしようということになったわけです。

この記事の最初の写真は、担当教員と子供たちが多摩都市モノレールの「中央大学・明星大学」の駅にいるところなのです。

ランドセルを背負った小学生が大学のキャンパス内を歩く・・・

非常に貴重な光景です。

楽団の方々の練習場所は、キャンパスの一番奥の教育棟にあります。

入室前に思いっきり緊張する関係教員と子供たち。

団員の方々が温かい拍手で迎えてくださいます。

潤徳小関係者全員「こ・ん・に・ち・は~!」

団員のみなさん「 こ・ん・に・ち・は~!」

”お約束”の挨拶は、昨年度から全く変わりません。(笑)

数十人の団員の方々を前に固まってしまう子供たちですが、ここは頑張って役割を全うしなければなりません。

各自、自己紹介をした後、楽団の方々に申し入れをします。

MJ担当役員「児童会本部役員会で話し合って、明星大学ともう一度、音楽とかでコラボしたいという話になったので、コラボ、お願いします!」

ハラハラしながら聞いてくださった団員の方々から大きな拍手が送られ、今年度のコラボの承認が得られました。

今年度、明星大学に入学し、入団された1年生の方々には、昨年度のコラボを経験していませんので、校長から補足します。

校長「・・・よろしくお願いいたしま・・・」

児童会本部役員たち「ちょっと待った~!」

MJ担当役員「できれば、一回だけ、演奏してください!」

出た・・・無茶振り・・・。

こんな要求に、叱られてしまうのではないか・・・、コラボ破棄になってしまうのではないか・・・などと心配になってしまいましたが、団員の方々からは、意外にも、

団員のみなさん「いいよ~!」

と即答。

団長の方「曲名は、せ~の!」

団員のみなさん「マツケンサンバ!」

まさか、まさか、本校5年生の準テーマソングとも言える、「マツケンサンバ」を即興で演奏してくださるということで、本部役員たちも大喜び。

曲が始まると、ノリノリで踊り出す本部役員たち。

もちろん、校長や引率教員たちも自然に体が動いてしまいます。

わずか数mの至近距離で全国レベルの演奏を聞くことができるなんて、こんな幸せなことはありません。

快く子供たちを迎えてくださった、団員のみなさん(写真両端が団長、副団長の方)

そして、監督の玉寄先生(写真中央)にも全面的にご協力いただきました。

日本有数の楽団の貴重な練習時間に突撃訪問をしてよかったのか・・・という気にもなりましたが、楽団の皆様の温かい気持ちに甘えさせていただきました。

本当にありがとうございました。

時は戻って、今朝の全校朝会。

この児童会本部役員の明星大学訪問のダイジェスト動画を流すと、食い入るように子供たちは見つめています。

そして、「マツケンサンバ」が流れ出すと、当たり前のように踊り出す5年生たち。

まさに条件反射です(笑)

全校朝会の最後には、児童会本部役員のMJコラボ担当の代表児童が登場。

全校児童に呼び掛けます。

MJ担当役員「明星大学の楽団の方々は、僕たちのために1曲、演奏してくれることになりました。そこで、みなさんに演奏してほしい曲のリクエストをとるので、協力してください!」

最後は、「マツケンサンバ」の決めポーズ、「オーレッ!」でお願いです。

さぁ、全校からどんな曲が集まってくるか、楽しみです。

楽団のみなさんは、現在、10/25 に新潟市で行われる「第73回全日本吹奏楽コンクール」に向け、最後の追い込み練習中です。

全国制覇目指して頑張ってください!【校長】

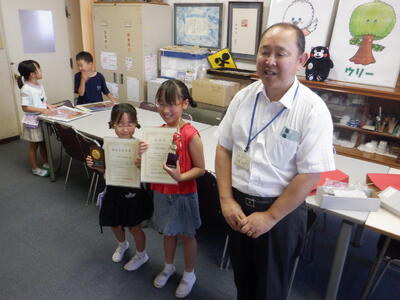

全校朝会(10月7日) 運動会編

今朝は10月の全校朝会がリモートで行われました。

最初は表彰です。

日野市の「歯みがきウィークポスター」の絵に選ばれた児童です。

昨年度に続いての受賞です。

空手の大会で優秀な成績を残した児童です。

続いて、校長からの話です。

まず、各学年の運動会練習について紹介しました。

自分の学年のことは分かっていても、他の学年がどんな演技をするのか知らない子も多いため、それぞれの学年の練習の様子を興味深そうに眺めている子供たちです。

選抜リレー選手、応援団、運動会実行委員会などは、毎日のように練習をしたり会議を開いたりしており、潤徳小の「子供たちがつくる運動会」は、こうして陰で努力している人がいるからこそ成り立っていることを力説しました。

今年度の運動会は全学年が表現の演技に取り組みます。

自分のことを一生懸命頑張るのはもちろんのこと、周りにいる子たちと心を一つにしていかないとよい演技にならないことを話しました。

今回の全校朝会は後半の話があります。

それは、別記事で。【校長】

秋といえば、読書!

「〇〇の秋」とよく言われますが、学校は運動会にちなんだ「スポーツの秋」一色になっています。

しかし、「読書の秋」でもありますので、保護者の方を中心に朝の読み聞かせが現在行われています。

今朝も行われましたので、その様子をお伝えします。

読み聞かせが大好きな1年生たち。

どんどん近付いていき、読み手の方と至近距離になっています。(笑)

「潤ファミ店員」(CS委員)の方々も積極的に手伝ってくださっています。

学級によって、子供たちの話の聞き方も様々です。

中には、自分のお子さんを抱っこしながら読み聞かせをしてくださる方も・・・。

皆様、朝のお忙しい中、子供たちの心を豊かにする時間をつくっていただき、ありがとうございました。【校長】

避難訓練(10月)

暑くもなく、風もない、おだやかな気候の休み時間。

多くの子供たちが校庭に出て遊び始めました。

そこに、大地震発生の緊急放送が入ります。

校庭にいた子たちは、真ん中に集まり、しゃがみます。

思い思いの場所で休み時間を過ごしていた子たちもその場から避難を始めます。

こうして、いつもどおり、校庭に避難してきた子供たち。

担任たちが人数確認を行います。

しかし、今日は、ここからは違います。

副校長「今日はとても暑く、長い時間校庭で待つことが難しいため、体育館に避難します。2次避難、開始!」

せっかく集まったのに、体育館に移動していく子供たち。

土足ですが、命を守るためですから仕方ありません。

こうして、2次避難が完了しました。

校長の講評です。

・今日は、休み時間の訓練だった。いつも話しているとおり、休み時間だろうが、運動会の練習中であろうが、どんなときでも災害が起きる可能性がある。

・副校長先生が「今日はとても暑く・・・」と話していたが、今日は涼しいので「おや?」と思った人もいるかもしれない。今回は、副校長先生の話自体が訓練である。

・最近は、35℃を超えるような日が増えた。逆に、冬は氷点下になることもある。地震があって、校庭に避難したら強い雨が降ってきたというようなことも考えられる。

・そんな時に、ずっと校庭にいて、おうちの人のお迎えを待つことはかえって危険になるかもしれない。

・そこで、今回は、2次避難の訓練を取り入れた。こうした避難の仕方があることも覚えていてほしい。

せっかく避難したのに、外で待っていたら、熱中症になったしまった・・・などということも考えられます。

臨機応変に避難できるよう、学校としても様々な想定を取り入れていきたいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会がんばろう集会!

今回の運動会の1つの目玉は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環として、全学年から招集された「運動会実行委員会」が主体的に運動会を盛り上げる企画を検討し、実施することです。

今日は、その運動会実行委員たちが企画した「運動会がんばろう集会」が臨時で開催されました。

朝早くから登校して、綿密なリハーサルを行う実行委員たち。

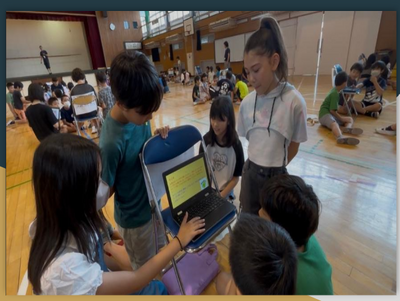

開始時刻が近付いてくると、続々と体育館に各学級の子供たちが集まってきます。

実は、このことは本校では珍しいことです。

近年の異常とも言える気象状況や利便性などを考慮して、本校では、特別な行事等以外はリモート開催をすることが多く、さらに、学級ごとに一列で並ぶ、いわゆる「朝会隊形」で体育館に集まることはほとんどないのです。

しかし、子供たちは特に混乱することもなく整列していました。

集会開始です。

まずは、各学年の演技の見どころなどについて、実行委員から発表があります。

1年生運動会実行委員「1年生は『チグハグダンス』を踊ります。頑張ります!」

2年生運動会実行委員「2年生は『ハードロック八木節』を踊ります。みんなで力を合わせて頑張ります!」

3年生運動会実行委員「私たちは『キャリング・ハピネス』を踊ります。『キャリング・ハピネス』は、みんなに幸せを届けたい気持ちが込められています。Mrs. GREEN APPLEの曲で布を使って踊ります。ぜひ、見てください。」

4年生運動会実行委員「私たち4年生は『エイサー』を踊ります。『エイサー』は沖縄の伝統の踊りです。『元気いっぱい、力を合わせてエイエイサー!』をスローガンに頑張っています。キレッキレにカッコよく踊るので、ぜひ、見てください。」

5年生運動会実行委員「5年生は旗を使います。3つのグループに分かれて、旗を速く振ったり、きれいに使ったり、ダンスを踊ったりします。ぜひ、見てください。」

6年生運動会実行委員「6年生は、『なんちゅ~ソーラン!!』を踊ります。史上最高のソーラン節にできるように頑張ります!」

最後は、6年生らしく決めボーズ付きです。

続いて、運動会実行委員たちで話し合って決めた、運動会の全体スローガンの発表です。

「全力で楽しんで、勝っても負けてもいっしょうけんめいがんばろう」

実行委員の合図に合わせて、全校児童で唱和です。

運動会実行委員A「運動会まで、あと2週間。みんなで、全力で力を合わせて頑張りましょう。」

運動会実行委員たち「運動会、頑張るぞ!」

全校児童「おーっ!」

気合が入りました。

毎日のように集まって話し合いを続けてきた運動会実行委員たち。

努力は必ず報われます。

最高の運動会になる予感しかありません。

潤徳ファンの皆様の応援もよろしくお願いいたします。【校長】

違いの分かる5年生

5年生は、家庭科で調理実習を行います。

調理内容は「ごはんとみそ汁」です。

まずは、教室で学習計画を立てます。

家庭科専科「お米には、どんな種類がありますか。」

5年生A「あきたこまち!」

5年生B「こしひかり!」

5年生C「備蓄米!」

イマドキの子供たちです・・・。

校長「ごはんとみそ汁作るんでしょ?」

5年生D「うん。煮干しでだしをとって、具はわかめと、ねぎと、油揚げで・・・。」

校長「だしなんかなくても、味噌を入れればいいんじゃないの?」

5年生E「え~、違うでしょ。」

校長が前フリしていますが、実は、今日は「特別授業」つきです。

家庭科室に移動し、本校の栄養士が「だし」についての講話を行います。

今回は、助手として、今日が活動日の学校インターンシップの大学生も手伝います。

家庭科準備室で、2種類のみそ汁を準備するインターンシップ生たち。

子供たちに赤と緑の印がついたみそ汁が配られます。

まずは、見た目、においなどを比べます。

それだけでも違いがありそうです。

試飲です。

他の子の考えに影響が出ないように黙って飲まなければなりません。

授業を参観していた担任等の教員やインターンシップ生も試飲です。

口々に2種類のみそ汁の違いについて語り合っています。

校長も試飲です。

今日の授業は5-1ですが、すでに5-2、5-3の授業は終わっており、「違い」を知っている校長。

校長「うーん、コクがあってキレもあるなぁ・・・。」

などと適当なことを言って、子供たちに悟られないようにします。

子供たちが飲んだ感想を発表した後、答え合わせです。

緑は単に味噌を溶いたもの、赤は昆布と煮干しでだしをとり、味噌を入れたものです。

子供たちも全員、赤がおいしいと感じており、納得です。

煮干しや昆布以外のだしについても説明があります。

かつおぶしを鉋で削る実演もありました。

おいしいみそ汁にするにはひと手間が必要です。

煮干しの頭やはらわたの取り方についても解説がありました。

様々なだしの紹介を受け、和食ならではの奥の深さについて理解を深めることができました。

家庭科は理論だけでなく、実践も大事です。

5年生は、10月中旬から「ごはんとみそ汁」の調理実習を行います。

今回のだしの学習を通し、「至高の一杯」を作ることができるか、仲間との協力が試されます。

でも、ちょっと5年生だけでは心配。

そこで、今回の調理実習を「潤ファミ企画」とし、潤徳ファンの方々にもご協力いただきたいと考えています。

調理がお好きな方、子供たちと一緒に最高のごはんとみそ汁を試食したい方など、お気軽に学校までお越しください。

お申し込みは、C4th Home&Schoolにてお送りしましたフォームからお願いします。【校長】

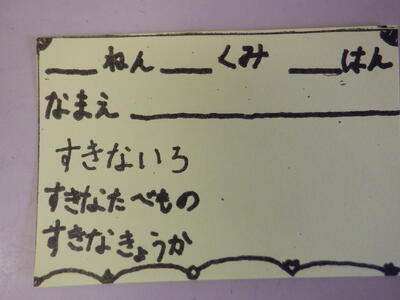

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第4回たて割り班活動~第2の教室計画~

今日は、たて割り班活動の日です。

いつものように、放送委員からたて割り班活動開始の放送が入り・・・

5年生が1年生を迎えに行く・・・

ここまでは、いつものたて割り班活動と同じ流れですが、ここからが今回は違います。

校庭に集合する班はなく、全班、集合場所の教室に集まります。

すると、担当の6年生が紙を配り、班員が何やら書き始めています。

ちなみに、このような紙です。

校長「何を書いてるの?」

子供たち「名刺だよ!」

どんなことを書いていいか悩んでしまう低学年もいます。

高学年が優しく手伝ってあげています。

これがたて割り班活動のよいところです。

この名刺を使って何をするかというと、「共通点探しゲーム」です。

名刺に書いたことをもとに、仲間を探していきます。

「『寿司』の人、いない?」

などのような声が教室に飛び交っています。

「好きな食べ物」が一緒の子を探しているのです。

こうしてゲームを通じて、互いのことを理解していきます。

遊び終わった名刺は、模造紙に貼っていきます。

どの教室に誰がいるのか、一覧表ができ上がるわけです。

中には、6年生とじゃんけんして、勝った子から貼ることができる工夫をしている班もありました。

完成した一覧表は各教室に掲示されていきます。

それにしても、こうした自己紹介的な活動は第1回目のときに行うはずですが、なぜ、10月のこの時期に??

それは、「第2の教室計画」が始まったからです。

第1の教室は、所属している各学級、そして、第2の教室がたて割り班活動で使う場所となるわけです。

このことが何につながるかというと、11月に行われる展覧会です。

実は、各たて割り班のリーダーは、展覧会実行委員を兼ねています。

班員にも明かされていませんが、この「第2の教室計画」が展覧会に大きく関わっていくことになります。

これまで、たて割りリーダー兼展覧会実行委員として、計画を立ててきた6年生たち。(詳しくは、こちら)

運動会練習真っ盛りの中、こうして次のビッグプロジェクトが動き始めています。【校長】

【デジこれ】モニターを使った「オート練習」

朝からかなり強い雨となっています。

休み時間は校庭では遊べません。

しかし、校内では様々な動きが見られます。

4年生の「踊リーダー」たちは、練習が佳境に入っています。

6年生の運動会実行委員も踊りの自主練です。

動きが速すぎてピントが合いません。(苦笑)

運動会の「準備・整理運動」担当の子供たちは、全校練習での見本披露のため、細かい動きまでチェックです。

応援団(白組)は、校長にマル秘応援歌を初めて披露です。

「子供たちがつくる」応援団、今年はひと味違います。

そして、全学年から招集された運動会実行委員の会議も開かれています。

今週金曜日に臨時全校朝会を開き、これまで話し合ってきたことをいよいよ公開する予定です。

その段取りを全員で相談しています。

さて、東京都教育委員会「デジタルを活用したこれからの学び(デジこれ)推進地区」実践校の指定を受けている本校。

デジタルの日常化を図るべく、校庭が使えないときの休み時間は、Chromebookでタイピング練習などをして過ごす児童が多く見られます。

しかし、先述のとおり、運動会等の練習、打合せなどで教室を使うことが多く、その教室にいた子は行き場を失い、廊下等で過ごす光景が多く見られます。

今年度「デジこれ実践校」の予算を使って、ポータブルモニターを6台購入しました。

そこで、このモニターの活用を図るべく、廊下の各所にモニターを設置し、運動会の準備・整理運動の練習動画(見本は本校教員)の動画をループ再生で流してみました。

すると、何の広報もしていないのに、廊下でふらふらしていた子供たちがモニター前に集まってきて、動画に合わせて練習を始めていました。

東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」を含め、モニターを駆使しながら、様々な活用方法を検討してみたいと思います。【校長】

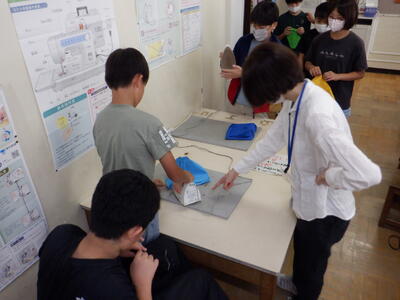

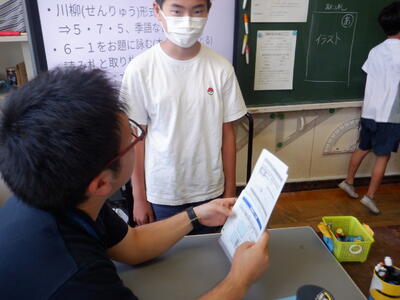

子供たちがつくる授業『家庭科 ものの溶け方』ー研究推進委員会

9月10日に引き続き、今年度2度目の研究授業を行いました。

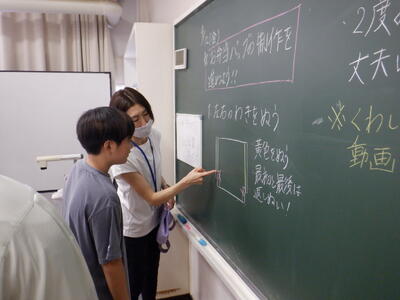

潤徳小学校では、第4次日野市学校教育基本構想を受け、「子供たちがつくる」教育活動の具現化を図っています。日々の授業の中でも「子供たちが能動的に学び、他者の考えを認め合い、交流する」場面をつくり出すことができるよう、今年度は以下の研究テーマのもと、授業改善を推進しています。

ファシリテーターとしての教師の役割

~子供たちがつたえ、つなぎ、つくりあげる授業~

第2弾として、9月24日に第5学年理科「ものの溶け方」の授業が行われました。

子供たちは授業の中で、「溶け残った塩やミョウバンをさらに溶かすことはできるのだろうか」という問いを立て、その実験方法を考えるために意見交流をしていました。

授業の様子をお伝えします。ぜひご一読ください。

授業の様子はこちら⇓

【潤ファミ】秋の味覚を調べに・・・

明日から10月。

日中はまだまだ暑い日が続いていますが、朝夕の涼しさにようやく秋を感じることができるようになってきました。

秋と言えば食欲の秋。

特に果物のおいしくなる季節です。

社会科で「はたらく人とわたしたちのくらし」の学習に取り組んでいる3年生たち。

先日のスーパーマーケット見学(詳しくは、こちら)に続き、今日は、学校近隣の果樹園「阿川園」の見学に出かけます。

校外に出ますので、行き帰りの 安全確保のため、今回も「潤ファミ先生」の方々にご協力いただきました。

事前に担任と打合せです。

子供たちに紹介です。

3年生A「あ、〇〇ちゃんのママだ!」

校長「違います!潤ファミ先生です!」

各学級、教員と潤ファミ先生方で前後を固めて、道路横断時などで万全を期します。

こうして、20分ほど歩き、無事に阿川園に到着しました。

秋を代表する果物である梨の栽培について教えていただきます。

阿川園では、50mプール5個分の広さの敷地の中、120本の梨の木を栽培しているとのことです。

収穫期には1日、200~500個もの梨を収穫するそうです。

他の果物も栽培しているとのことですが、最も気を遣うのが梨の栽培とのことでした。

特に花粉付けの作業が一番大事なのだそうです。

子供たちは熱心にメモをとりますが、潤ファミ先生方も「大人の社会科見学」として、梨の栽培の話に聞き入ります。

日頃、めったに目にすることのない梨の花です。

白くてかわいらしいですね。

今日の見学に合わせ、一部、梨を収穫せず、子供たちに見せていただきました。

たわわに実る梨を見て、子供たちからは笑顔がこぼれます。

1つの梨の実を育てるためにたくさんの工夫、苦労があることを学ぶことができました。

阿川園の皆様、潤ファミ先生の皆様、ご協力いただき、ありがとうございました。【校長】

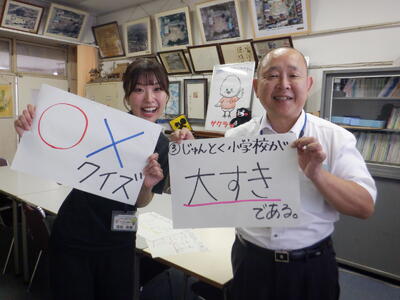

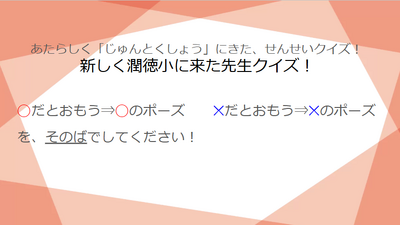

教育実習最終日

今日は、9/1から本校で実習を行ってきた教育実習生の最終日です。

そこで、臨時全校朝会を開催し、実習生からの最後の挨拶の機会を設けました。

本校で鍛えられてきた実習生ですから、平凡な挨拶では許されません。

そこで、自作の「〇×クイズ」を交えての挨拶となりました。

問題は4問。例えば、

実習生「私の好きなことは、野球を見ることである。〇か×か。」

といった内容です。

このことは、実習開始時の挨拶で話していたことなので、覚えている子にとっては簡単な問題です。

1年生も「〇」を出した子は正解で大喜びです。

実習生「今日、私が履いている靴下の色は黄色である。〇か×か。」

といった難問も出されます。

「え~!」という戸惑いの声が各教室から上がります。

実習生「正解は・・・今日、私を見かけたら聞いてみてください!」

最後の問題は、「私は潤徳小学校が大好きである。〇か×か。」

子供たちも「〇」で大正解!

笑顔での最後の挨拶となりました。

教室に戻ると、早速、子供たちから「靴下チェック」を受ける実習生。

今日は「幸せの黄色い靴下」のようです。(笑)

5年生の学年付の実習なので、1時間目から運動会の学年練習に参加します。

東京都教育委員会「デジタルを活用したこれからの学び(デジこれ)推進地区」実践校の指定を受けている本校。

運動会練習も体育館、多目的室、5年教室の3か所にパート別に分かれ、オンラインでつなぎ、5年生の運動会実行委員の進行で効率的な練習を進めています。

「最後の授業」も行います。実習を通して、だいぶ「先生」らしくなってきました。

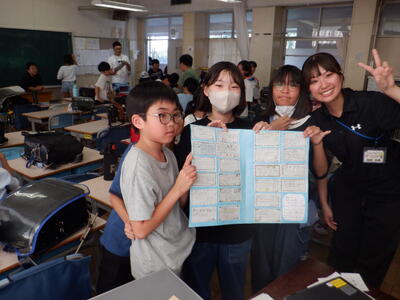

所属学級の5-2でのお別れ会では、子供たちからの寄せ書きが贈られました。

実習期間で育まれた子供たちとの絆は大きな宝物になることでしょう。

潤徳小での経験が実際に教壇に立った時に役立つことを願っています。【校長】

【MJ】明星×潤徳 公式会議

本校の「トップオブザトップ」である5・6年生の児童会本部役員は、大きく、3つの分担に分かれています。

第1は、「潤八なかよし大作戦」担当

第2は、「MJリターンズ!」担当

第3は、「?」担当です。(まだ、公開していないので秘密です。)

今日は委員会活動の日です。

児童会本部役員たちは、3つの担当に分かれてそれぞれ話し合いを進めました。

そのうち、「MJリターンズ!」担当の子供たちが校長室に集まってきました。

なぜなら、明星大学学友会吹奏楽団の団員の方々とオンライン会議を行うためです。

昨年度の「MJコンサート」からさらに発展させた内容とするために、今回は「子供たちがつくる学校プロジェクト」にこだわり、計画段階から子供たちが主体的に関わるようにしています。

そこで、この委員会活動の時間に楽団の方々に参加していただき、オンラインによる打合せを実施することになったのです。

Google Meetを使って、明星大学とつなぎます。

楽団からは、主に副団長の方が対応してくださいました。

なお、明星大学学友会吹奏楽団は、先日の9月21日に開催された「第65回東京都吹奏楽コンクール大学の部」にて、見事金賞を受賞し、悲願だった「第73回全日本吹奏楽コンクール大学の部」の出場権を勝ち取りました!

創部以来2回目の全国大会出場という歴史的な快挙を成し遂げ(58年ぶりとのことです)、喜びの絶頂にある楽団の方々ですが、こうした中でも本校との絆は大切にしてくださっています。

「MJリターンズ!」担当のリーダーの挨拶から会議がスタートです。

まずは、各自が自己紹介します。

6年生委員A「わたしは、ピアノを習っています。よろしくお願いします。」

音楽にちなんだ自己紹介をしている子もいます。

協議開始です。

とは言っても、トップシークレットの内容なので、今の段階で明かせることはないのですが、本部役員たちの提案に対して、楽団の方々が実現可能性について話をしてくださるという感じになりました。

子供たちの相当無茶振りな要求にも全力で答えようとしてくださる楽団の方々。

全国レベルの風格を感じさせます。

20分近く、熱のこもった議論が行われ、大まかなコンサートの流れが見えてきました。

全国2万校弱ある小学校のうち、小学生と大学生が本格的に会議を行っているのは本校だけではないでしょうか。

さすがに、慣れないオンライン会議で、子供たちも緊張しっぱなしという感じでしたが、「子供たちがつくる」ということを貫き通し、唯一無二のコンサートをつくり上げてほしいものです。

なお、コンサートの開催日時が決定しました!

12月2日(火)4校時(特別時程 11時15分~)本校体育館にて

昨年度同様、保護者等の方も観覧できるよう計画を立てますので、お楽しみに!

ひょっとしたら、そのときは、明星大学学友会吹奏楽団が「全国制覇」している後かも!【校長】

手話を使ったコミュニケーションによる「幸せ」

総合的な学習の時間に「福祉」についての体験をしたり、調べ活動を行ったりして、「みんなの幸せ」について考えている4年生たち。

今日は、日野市聴覚障害者協会、日野市手話サークルの皆様のご協力を得て、耳の不自由な方とコミュニケーションを図る方法について学びました。

司会の方「誰が耳の聞こえない人か分かりますか?」

根拠なく手を挙げる子供たち。

耳が不自由であることは外見だけでは分からないのです。

実生活でも不便なことがあります。

司会の方「みなさんは、朝、どうやって起きますか?」

「目覚ましをかける」、「お母さんに起こしてもらう」など、口々に答える子供たち。

しかし、耳の不自由な方が一人暮らしをしていた場合、どんなに大きな音の目覚まし時計を鳴らしても起きることはできません。

そこで、時間になったら振動する装置をポケットの中に入れておく工夫をしているそうです。

音が聞こえなくても、例えば、来客があったら人感センサーでライトがつくなど、代替の方法があることを学びます。

次に、耳の不自由な方とコミュニケーションをとる方法について考えます。

子供たちからは「手話」との声がすぐ上がりますが、それだけではありません。

「身振り」、「口話」、「空書」、「指文字」、「筆談」など、様々な方法があるのです。

しかし、覚えてしまえば、すぐに、手軽に、正確に耳の不自由な方とコミュニケーションをとることができるのが手話です。

そこで、基本的な挨拶や単語について教えていただきました。

それぞれの手話には成り立ちの意味があり、そのことを教えていただくことにより、子供たちは楽しみながら手話を覚えていました。

最後は、質問コーナーがありました。

4年生A「何時に寝ますか?」

ということを自分の知っている手話で聞いている子もいました。

4年生B「今年の目標は何ですか。」

聴覚障害の方「たくさんの人に手話を知ってもらい、使ってもらうことです。」

今日、4年生の多くが手話のことを知ったので、目標に少し近付いたかもしれません。

「拍手」の手話で感謝の気持ちを伝える子供たち。

音はなくても、相手に自分の意思を伝えることはできるのです。

また1つ、「幸せ」の在り方を考えた4年生たちです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】いよいよ、1年生も始動!

今週、続々と運動会の学年練習が始まっていますが、今日は、1年生が小学校最初の運動会に向けた学年練習を行いました。

担任「これから、1年生の運動会練習を始めます。」

1年生たち「よろしくお願いします!」

礼に始まり、礼に終わる基本を学びます。

今年度は、全学年から招集された「運動会実行委員会」が活動しています。

あらためて、1年生代表の運動会実行委員が紹介されました。

練習開始前に気合入れです。

運動会実行委員「運動会、頑張るぞ~!!」

1年生たち「お~っ!!」

体育館に絶叫に近い声が響きます。

気合は十分なようです。

例年、1年生はリズム玉入れの競技を行っていたのですが、全学年、表現種目を行うことになったため、玉入れではなく、ダンスの練習に取り組んでいます。

どうやら、これから、子供たちの創作ダンスも取り入れていくようです。

新種目に取り組む1年生たち。

どうなるか、楽しみです。【校長】

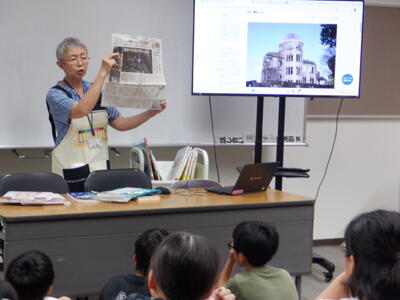

戦争に関するブックトーク

小学校では「戦争や平和」に関する内容を取り扱う学習があります。

5年生は国語で「たずねびと」を学習する中で、原爆の悲惨さや戦争の悲劇、そして平和について考えていきます。

しかし、戦争教材を扱う際に難しいのは、子供たちの「戦争」に対する認識に差があることです。

戦争当時の状況等について正しい理解がないと、登場人物の心情などに迫ることができません。

そこで、今朝の「潤いの時間」に学校図書館司書から戦争に関するブックトークを行っていただき、5年生が戦争についての知識を得る方法を学ぶ機会を設定しました。

3年生で「ちいちゃんのかげおくり」、4年生で「一つの花」を国語で学習している子供たち。

学校図書館司書から紹介を受けて、「懐かしい~」との声も聞かれます。

「はだしのゲン」、「火垂るの墓」など、子供たちがよく知っている本の紹介もありました。

デジタル化が進んだ現在では、得られる情報は図書資料からだけではありません。

新聞やインターネットの紹介を含めた話がありました。

ただ、様々な情報ソースがあるので、正しい情報を選択する力も必要です。

最後の感想では、

5年生A「もともと戦争のことには関心があったけど、今日の話で、もっと興味が湧いたので、いろいろな本などを読んでみたいです。」

のような発言もありました。

図書室には、戦争に関する本の特設コーナーも設けられています。

戦争について知ることは、同時に平和について考えること。

いつまでも平和な世の中が続くよう、5年生たちも学びを深めてほしいものです。【校長】

右見て、左見て、もう一度右を見て・・・

9/21~30までは秋の交通安全運動期間です。

本校は高幡不動の駅前に立地し、人通りが多いうえ、学区内には大きな道路や見通しの悪い交差点などもあります。

校長自身も折に触れ、学区域内をパトロールしていますので、今朝は、子供たちの登校の様子についてお伝えします。

高幡の交差点を渡っているところです。

きちんと手を挙げていて、立派です。

高学年と低学年が一緒に渡っています。

本校は集団登校を行っているわけではないので、高学年が自然に低学年を見守る関係になるとよいと思います。

高幡の交差点には交通安全協会の方々も立ってくださっています。

見通しの悪い交差点には、スクールガードボランティアの方々が見守ってくださっています。

子供たち「今、何時ですか?」

日常的な交流も行われています。

お巡りさんに挨拶しながら渡っていく子供たち。

走ってくる車を止めて、子供たちが安全に渡れるようにしてくださっています。

多くの方に見守られて、子供たちは安全に登校できています。

皆様のご協力に感謝の気持ちでいっぱいです。

スクールガードボランティアの方からは、右側通行が徹底せず、道いっぱいに広がって歩いている子供たちもいるとのお話を伺っています。

学校でも指導してまいりますが、ご家庭でも子供たちにお声掛けいただけるとありがたく思います。

地域ぐるみで子供たちの安全を守っていきたいですね。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】踊りは自分たちに任せて!

祝日を挟みましたが、朝からリレーの練習や応援団の話し合いなどが行われ、学校は、運動会一色になりつつあります。

各学年の練習も熱を帯びてきています。

今年度の運動会の最大の特徴は、各学年が表現の演技に取り組むこと。

しかし、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進める本校ですので、従来のように、教員が全て仕切って、「1・2・3・4、そこで腕を回して左を向く!」などのような一方的な指導ではなく、多くの学年が「実行委員会」または「踊リーダー」という名称で、代表児童を選抜し、自分たちで踊りを考えたり、全体のお手本になれるよう事前に練習したりして、主体的に演技に関われるようにしています。

3年生の「運動会実行委員」たちは、学年練習の際、各列の先頭に立ち、後ろに並ぶ他の3年生たちのお手本になるように踊っています。

子供たちは、実行委員たちが考えた「全力 協力 笑顔」のキーワードを意識し、一生懸命練習に取り組んでいました。

見ている方々に幸せを届けられるような演技になるでしょうか。

休み時間になると、各学年の動きが活発化します。

2年生の「踊リーダー」たちは、2-3に集まり、何やら相談しています。

どうやら、演技の中に「クラスオリジナルダンス」が入るようで、そのことを一生懸命考えているようです。

まだ、プログラムを公開していないので、詳しいことは明かせないのですが、4年生の「踊リーダー」たちも4-1に集まって真剣に練習しています。

何か手に小物を持っている子もいるようですが・・・。

5年生の運動会実行委員たちも5-1に集まって相談中です。

何やら「ショーアップするにはどうするか」というような声が聞こえてきますが・・・。

内容はまだ謎です。

6年生の実行委員たちは2階の空き教室に集まっていました。

6年生は恒例の「アレ」を踊るのですが、どうやら練習しているのはその踊りではなさそうです。

いったい、何を練習しているのか?

これも、謎です。

ちょっと紛らわしいですが、全学年から代表が集まっている「運動会実行委員」の話し合いも連日行われています。

今日は、5・6年生の委員だけの話し合いのようです。

各学年から出された運動会を盛り上げるための工夫について、実現性があるかどうかを検討していました。

明日は、全学年の実行委員が集まって議論を深めるようです。【校長】

世界陸上が終わり、潤徳陸上が始まる

9/13~21まで開催された東京2025世界陸上競技選手権大会。

昨夜は、男子の4×100mリレー決勝が行われ、日本代表選手の走りに声援を送られた方も多いのではないでしょうか。

特に本校の5年生は、同じ国立競技場のトラックを走っていますから(詳しくは、こちら)、選手と同じ感覚で競技を見ることができたのではないかと思います。

昨夜の興奮が収まらぬ中、本校では、選抜リレーの代表選手が集まり、「朝練」を開始しました。

今朝は1回目なので、各チームごとに集まって、勝敗のカギとなるバトンパスの練習を集中的に行いました。

惜しくもメダルを逃した「リレー侍」の悔しさを晴らせるか!

明後日からも厳しい「朝練」が続きます。

一方、そのリレー選手のモチベーションを上げる応援団の「朝練」も始まっています。

団長を中心に、どのような応援構成にしていくか自分たちで話し合っています。

応援団も「子供たちがつくる学校プロジェクト」です。

また、運動会に向けた各学年の学年練習も始まりました。

今日の練習割当は2年生と3年生です。

今回の運動会は、全学年、表現の発表を行いますので、体育館で基本の動きを一つ一つ確かめていました。

こうして、運動会の練習を本格的に行うことができるようになったのも、ようやく秋らしい天候になってきたからです。

今朝、9時半時点の暑さ指数(WBGT)の数値は21.8。5段階のうち、下から2番目の「注意」レベルにとどまっています。これまで、毎日のように1番上のレベルの「運動は原則中止」だったので、ホッとできるような数値になりました。

今日は1日好天に恵まれるようですが、最高気温の予想は30℃に届かないとのことで、これは、およそ100日ぶりのことだそうです。いかに厳しい暑さが続いたかが分かります。

青空の下で休み時間に思いっきり遊ぶことができるのも100日ぶりと言ってもよいかもしれません。

そして、世界陸上とともに、本校の6年生に対するミシン学習支援も今日でファイナルです。

6年生で「潤ファミ先生」のお世話にならなかった子は誰もいないのではないか・・・と思えるほど、積極的に子供たちに関わっていただきました。心より御礼申し上げます。

展覧会で展示される子供たちのお弁当袋、お楽しみに!【校長】

車椅子体験&ミシン学習支援

総合的な学習の時間に福祉についてお話を伺ったり、調べたりすることを通して「みんなの幸せ」について考え始めている4年生たち。(詳しくは、こちら)

今日は、前回もお世話になった日野市社会福祉協議会の皆様にご協力をいただき、車椅子体験を行いました。

まず、最初に、脳性まひで車椅子の生活を送られている方のお話を伺いました。

日常の様子や、特別支援学校の生活などについて、ユーモアを交えながら分かりやすくお話しいただきました。

子供たちにも問いかけがあります。

「満員のエレベーターに乗っていて、別の階で車椅子の方が待っているのを見かけたら、どうしますか?」

4年生A「自分が降りて、車椅子の入るスペースを空ける。」

4年生B「別のエレベーターに乗り換える。」

4年生C「自分が降りたら、その人の車椅子を押して、中に入れてあげる。」

優しい4年生の子たちです。

旅行に行ったり、パラグライダーに挑戦してみたりなど、不便なことはあるけれど、できることもたくさんあって、とても幸せであるというお話を伺って、子供たちの「幸せ」の捉え方も広がったようです。

続いて、学級ごとに車椅子の体験をします。

多くの子は、車椅子に乗るのも押すのも初めての体験です。

車椅子に乗りながら水を飲むことが難しいことや、マットの上を動くと、車輪が沈み、摩擦でとても力がいることなどを体感します。

車椅子バスケにも挑戦してみます。

バスケットリングがとても遠く感じ、なかなかシュートが入りません。

さらに得点版に点を入れようとすると、座ったままではなかなかできないことを経験します。

日ごろ、当たり前のようにできていることが、車椅子になると、極端に難しくなってしまうのです。

坂道のところなど、子供だけではちょっと危ない体験コーナーもあります。

そこで、潤ファミ店員(CS委員)の方々にもご協力いただきました。

子供たちも、車椅子で生活することの困難さが伝わった一方、こうした道具を必要としている方々の幸せにつながっていることも理解できたようです。

4年生の体験の様子を見て、校舎内に戻ってくると、家庭科室で「潤ファミ先生」の方々が6年生のミシン学習の支援をしてくださっていました。

お弁当袋もミシンを使って縫うところは多くの子ができ上がり、形になってきました。

後は手縫いの刺繍を行って、オリジナルのお弁当袋にしていきます。

袋の形になり、「校長先生、できた~!」と無邪気に見せに来る6年生たち。

しかし、「『潤ファミ先生』にも手伝ってもらったんでしょ?」と聞くと、当たり前のように「うん!」と答えてきます。

ミシン学習支援は来週の月曜日まで。子供たちへの真剣なサポートには頭が下がります。

潤ファミ店員並びに潤ファミ先生の皆様、本当にありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】子供たちがつくりまくる!

今日は、今年最後の猛暑日かという予報が出るほど暑い日となっています。

当然のように、休み時間は校庭で遊べない日となっています。9月も半分以上過ぎたというのに・・・。

しかし、校内では、休み時間に様々な取組が進められています。

こちらは4年生の「踊リーダー」たちが集まっているところです。

運動会まで1か月を切り、各学年練習がいよいよ来週から始まります。

そこで、「ミニ先生」役を担う踊りのプロを目指し、「踊リーダー」たちが練習を積んでいるのです。

お披露目ももう間近。練習に熱が入ります。

運動会と言えば、全学年から代表が招集された「運動会実行委員会」も開催されていました。

もう何回も会議が行われてきていますので、どんな取組を進めるか、活発な意見が出されていました。

体育館では、リレー競技に選出された子供たちが集まっていました。

今日はオリエンテーションということで、リレーの競技方法や今後の練習計画などについて担当の教員から話がありました。

来週からは、校庭で、実技の練習が始まります。

こちらは、運動会とは関係なく、「連合音楽会実行委員」の6年生たちが集まって話をしています。

連合音楽会は2か月以上先の行事です。

しかし、当日の衣装をどうするかなど、具体的な話し合いがすでに始まっています。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」は浸透し、もはや、どこでどんな話し合いが行われているか把握するのも難しい状況になっています。(苦笑)

来週からは、運動会の準備・練習が本格化することもあり、一段と「子供たちがつくる学校プロジェクト」が進んでいきそうです。【校長】

教育実習生研究授業

9月上旬から本校にて教育実習を行っている明星大学教育学部4年生の大学生がこれまでのまとめとして、2時間目に研究授業を行いました。

授業は、5年生の算数「倍数と約数」です。

ここしばらく、実習生から算数の授業を受けているので、子供たちも戸惑いなく授業に臨んでいます。

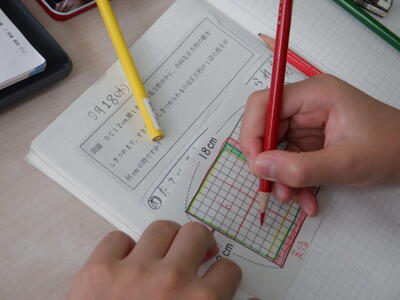

今日の問題は、「12cm×18cmの長方形の中に合同な正方形をしきつめるとき、すきまなくしきつめられるのは1辺が何cmの正方形のときか」というもの。

実習生と言えども、これからはICT機器を使えることが大事ですので、モニターに正方形をしきつめる例を示しながら説明します。

本校の教員もできるだけ時間をとって参観していましたが、今日は同じ明星大学の2年生の大学生の学校インターンシップ活動日でもあったため、「先輩」の様子を見て勉強していました。

実際にマスを使いながら考えている子もいました。

しきつめるためには、縦や横の辺の長さに対して、割り切れる長さが1辺の正方形でなければならないことに気付いていきます。

今日の学習のめあては「約数」について理解することです。

次回は、ぴったりしきつめるためには、縦も横も割り切れるような1辺の長さにしていかなければならないので、「公約数」の考えに発展していきます。

今日は、担当の大学の先生にもお越しいただき、ご指導をいただきました。

現在、個人面談期間中で午後の時間が空いていないので、本校の教員は来週、研究協議会の時間をとって、実習生に対してアドバイスを送る予定です。

実習は来週からも続きますので、さらに実践的な経験を積んで、教員の基礎を身に付けてほしいと思います。【校長】

子供たちがつくる授業『家庭科 持続可能なお金の使い方』ー研究推進委員会

今年度、最初の研究授業を行いました。

潤徳小学校では、第4次日野市学校教育基本構想を受け、「子供たちがつくる」教育活動の具現化を図っています。日々の授業の中でも「子供たちが能動的に学び、他者の考えを認め合い、交流する」場面をつくり出すことができるよう、今年度は以下の研究テーマのもと、授業改善を推進しています。

ファシリテーターとしての教師の役割

~子供たちがつたえ、つなぎ、つくりあげる授業~

第1弾として、9月10日に第5学年家庭科「持続可能な社会への物やお金の使い方」の授業が行われました。

子供たちは授業の中で、商品選択で重視する視点について、積極的に意見交流をしていました。

授業の様子をお伝えします。ぜひご一読ください。

授業の様子はこちら⇓

避難訓練(9月)

今日は、近隣のマンションから出火した場合を想定した避難訓練を実施しました。

副校長から、学校の近隣で火災が発生したことを知らせる全校放送が流れます。

今回は予告があったこともあり、落ち着いて避難の準備を始める子供たち。

学校の西方で火災が発生した想定なので、東側の非常階段から避難していきます。

集合場所も、いつもの鉄棒側でなく、プール前とし、火災現場から遠い場所としました。

校長の講評です。

・本来、9/2に実施する予定だったが、あまりにも暑すぎて、校庭に避難すると体調を悪くする子が出てしまうかもしれないと考え、今日に延期して実施した。

・延期した今日も暑い日が続いている。しかしながら、暑いからと言って地震や火事が起きないとは限らない。

・どんなに暑くても寒くても避難をしなければならない場合があることは覚えていてほしい。

暑さを考慮し、短い講評です。

最近は、一番気を付けなければならないのは、地震や火事ではなく、熱中症のように感じますが、こればかりはどこにも避難できません。。。【校長】

【潤ファミ】スーパーマーケットの秘密を探せ!

社会科で「店ではたらく人と仕事」の学習を進めている3年生たち。

今日は、実地学習として、実際にスーパーマーケットを見学し、そこで働いている方々の仕事の様子や売り場の工夫などについて学びます。

4学級の子供たちが一斉に動きますので、行き帰りの交通安全や、店内の児童管理など、ちょっと心配なところもあります。

そこで、「潤ファミ先生」の皆様にご協力いただき、見学を実施することになりました。

まずは、支援内容について学年の教員と打合せを行います。

子供たちと顔合せです。

3年生たち「よろしくお願いします!」

歩道があるものの、自転車などもよく通ります。

また、大きな交差点を渡る箇所などもありますので、「潤ファミ先生」の方々は子供たちに細かく声を掛けてくださっていました。

本日、お世話になるのは、「いなげや日野万願寺駅前店」です。

まずは、副店長の方から、見学の概要について説明していただきます。

ふと見ると、各所にこのような掲示がされています。

関係者の皆様のご配慮が心に染みます。

実際に開店直後の店内を見学させていただきます。

家族で買い物に来ているときと違い、学習ですから、どんな工夫があるか調べます。

3年生A「ショーケースのところに鏡がついてる。鏡に映って、商品がたくさんあるように見えるんでしょ?」

3年生B「10%引きとか、20%引きとかのシールが貼ってあって、賞味期限が近いものが売れるようにしている。」

校長の大好きな「半額」のシールも見られます。

子供たちから離れて、こっそり買おうかなぁ・・・(笑)

3年生C「この中の商品、全部98円なんでしょ?安いなぁ。」

校長「どうして98円なんだと思う?ぴったり100円でもいいのに。」

3年生D「うーん、何でかなぁ。」

校長「100円玉1つを出したら、おつりが出るでしょ。そうすると、安く感じるんだよ。」

3年生たち「あぁ、そうだね!」

様々なお店の工夫をノートに書き留めていく子供たち。

ふと見ると、「潤ファミ先生」の方々も子供たちに話しかけています。

日ごろから買い物をしている「プロ」の皆様ですから、「主婦の技」を惜しみなく伝授されているようです。

学級ごとに肉や魚コーナーのバックヤードも見せていただきました。

カットする前の大きな牛肉のブロックや、捌く前のブリなどを見て、子供たちからは驚きの声が上がっていました。

「潤ファミ先生」の皆様のご協力により、無事に学校に帰ってくることができました。

暑い中ですが、子供たちのことをよく見守っていただき、心より感謝申しげます。

また、「いなげや日野万願寺駅前店」の関係者の皆様、子供たちに丁寧に説明してくださったり、店内放送で他のお客様のご理解をお願いしてくださったりするなど、見学に全面的にご協力いただき、ありがとうございました。

3年生E「今日、お母さんといなげやに買い物に行こうかなぁ・・・。」

少しでも売り上げに貢献できれば幸いです。(笑)【校長】

ほっとひと息

昨日の午後は、「ゲリラ雷雨」に見舞われました。

ちょうど、低学年が下校し始めたときに土砂降りとなってしまい、大変な思いをしながら帰った子もいたことでしょう。

先週の台風15号といい、急変する天候への対応はとても難しいと感じます。

しかし、この豪雨は、今までの蒸し暑さが少し軽減されることにつながりました。

1時間目、2年生たちが校庭に出てきましたが、ちょっとだけ秋を感じる過ごしやすい気温です。

校長「何するの?」

2年生A「走るの!」

2年生B「50mのタイムを計るんだよ。」

運動会まで1か月を切り、来週あたりから、運動会の取組が本格化していきます。

涼しい間に、できる準備を進めておこうというわけです。

今日の予想最高気温は、昨日より8℃ほど下がるようです。

でも、これで平年並みなのだそうです。

もう、毎日が暑すぎて、「平年並み」を忘れてしまいそうです。

このまま、本格的な秋を迎えられるとよいのですが、週末はまた猛暑がやってきそうです・・・。

さて、今日も6年生のミシン学習に「潤ファミ先生」の方々が駆け付けてくださいました。

展覧会に出品予定の「お弁当袋」。

「潤ファミ先生」の皆様の献身的なご支援で、もはや、子供たちとの「共作」という雰囲気が漂っています。(笑)【校長】

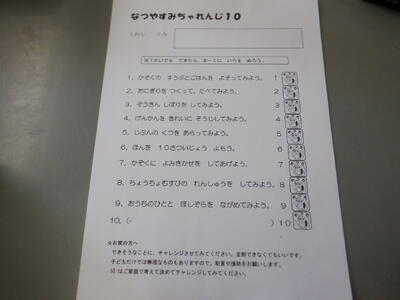

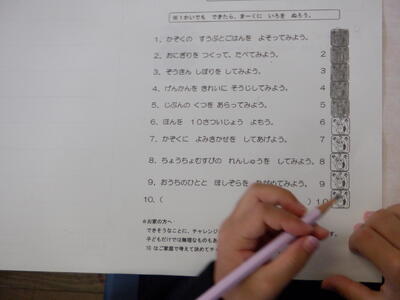

すすんで、おしごとがんばります!

1年生は、この夏休み、「なつやすみ ちゃれんじ10」に取り組んでいました。

・かぞくの すうぷとごはんを よそってみよう

・おにぎりを つくって、たべてみよう

・そうきんしぼりを してみよう

・おうちのひとと ほしぞらを ながめてみよう

など、できそうなことに挑戦する課題です。

今日の道徳の時間、1年生たちは、「なつやすみ ちゃれんじ10」でできたことを色で塗って、夏休みの振り返りをしていました。

この作業の目的は、色を全部塗ることではなく、「なつやすみ ちゃれんじ10」の中には「自分のために頑張るもの」と「周り(家族)のために頑張るもの」が含まれていることに気付くことです。

1年生A「げんかんをそうじしたら、『きれいになったね』って言ってもらった。」

1年生B「家で、お母さんのあしにのると、『マッサージ屋さんに行くより気持ちいいね』って言ってた。」

自然に1年生たちからつぶやきの声が上がります。

1年生の場合、まずは、自分のことが自分でできるようになることが大事ですが、だんだんと、周りの人のためにも役立つ行動ができるようになっていくことも必要です。

道徳の教科書の「ぼくのしごと」を読みながら、自分の考えを深めていきます。

「ぼくのしごと」は、母親に一緒にお風呂掃除をしようと誘われた「ひろき」が、仕事を頑張る中で、家族から褒められ、認められていき、やがて家庭内の仕事として任されるようになったという話です。

夏休みで、学校で、自分の仕事を頑張った経験、また、頑張ったときにどんなことを感じたかなどを互いに教え合い、仕事がきちんとできたときの充実感や褒められたときのうれしさなどについて思い返していました。

学校は社会の縮図です。一人一人が自分の担当となる仕事をしっかりとこなすことにより、過ごしやすい環境が維持されていくことになります。

1年生も潤徳小の一員として自分の役割を果たしてほしいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】展覧会実行委員会スタート!

本校では、10月に運動会、11月に展覧会が開催されます。

展覧会は、図工や家庭科の作品を体育館に展示する行事です。

作品は、個人のものですから、基本的には「子供たちがつくる学校プロジェクト」にはなじまない行事ですが、本校の大きな柱ですから、そこにはとことんこだわります。

そこで、昨日から、「展覧会実行委員会」が組織され、話し合いを開始しました。

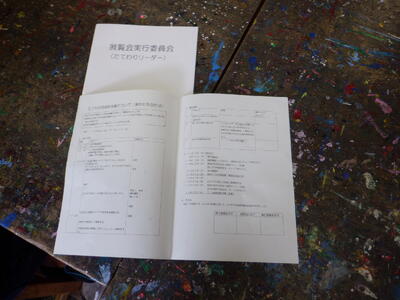

子供たちが持参している資料や紙ファイルを見ると・・・

「展覧会実行委員会(たてわりリーダー)」

と書かれています。

そうです。展覧会実行委員として、各たて割り班のリーダーの6年生たちが集まっているのです。

展覧会とたて割り班に何の関係が?

リーダーたちは、昨日開催された第1回の会議で出された「宿題」について、たて割り班内で相談した内容を次々発表しています。

展覧会の案内は、まだ、保護者等の皆様にもお出ししていない段階なので、もどかしいですが、展覧会実行委員たちが何を話し合っているのかはお伝えできません。

ヒントは、黒板に書いてある内容なのですが。(それでも、全然分かりませんね・・・。すみません。)

展覧会まであと2か月以上あります。

もちろん、各個人で作る作品を仕上げることも大事なのですが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を絡めるためには、こうして、相当前から準備を進めていくことになります。

また、1つ進化していく今回の展覧会、ご期待ください!【校長】

「幸せ」って、何だろう?

4年生はこれから、総合的な学習の時間に「福祉」について調べ、考えを深めていきます。

今日は、日野市社会福祉協議会のお二人の方に講師としておいでいただき、これからの学習のオリエンテーションを行いました。

「福祉」という言葉を聞いたことがあっても、どんな意味なのか理解してる子は少ない4年生たち。

講師の先生が問いかけます。

「『福祉』って、どんなイメージかな?」

4年生A「障害のある人に支援をしていくこと。」

4年生B「みんなが幸せになれるよう援助していくこと。」

どうやら「幸せ」という言葉がキーワードになりそうです。

そこで、各自の作業として、ワークシートに「自分の幸せ」、「友達の幸せ」、「みんなの幸せ」ということを考えて書き入れていきます。

「自分の幸せ」は、自分のことですから、当然分かります。

おいしいものを食べること、家族と一緒に過ごすこと、友達と遊ぶこと・・・

しかし、「友達の幸せ」になると、必ず当たるとは限りません。

4年生C「Dさんの幸せは『友達とおしゃべりをすること』だと思います。」

4年生D「うん、当たってます!」

4年生E「Fさんの幸せは『ゲームをすること』だと思います。」

4年生F「え~、違うよ!」

「幸せ」の価値基準はそれぞれの人によって違うのです。

講師の先生「それじゃあ、『担任の先生の幸せ』について考えてみようか?」

4年生G「みんなと一緒にいるとき!」

4年生H「海を見ているとき!」

4年生I「彼女といるとき!」

当たっているかは、担任しか分かりません。(笑)

さらに「みんなの幸せ」になると、もっと難しくなります。

一人一人が考える「みんな」の範囲が違うからです。

4年生J「潤徳小のみんながイベントに取り組んでいるとき!」

4年生K「地球上のみんなが誕生日を迎えたとき!」

「幸せ」という概念が意外に難しいことに気付いていきます。

ある人にとって幸せなことが、別の人にとっては、幸せとは言えない場合もあります。

そのために、「平等」と「公正」の視点が必要なことを学びます。

総合的な学習の時間は、「教えてもらう」のではなく、自ら調べ、考えることで学びを深めることが大事です。

これからの福祉の学習を通して、4年生たちは様々な立場の方の「幸せ」を考えていくことになりそうです。【校長】

【潤ファミ】6年生家庭科ミシン学習支援

突然ですが、皆様のご家庭にミシンはおありでしょうか?

この問いに対して、昭和の時代なら、多くのご家庭が「ある」と回答されたでしょう。

しかし、令和の時代、「1家庭に1ミシン」という状況ではなくなりました。

子供たちにとっては、身近にミシンを見たり、作業したりする機会は大きく減っています。

ところが、家庭科ではミシンを使う学習があります。

指導する教員も、子供たちもミシンに触れることが少なくなっているので、学習が進めにくい単元になります。

そこで、裁縫がお好きな「潤徳ファン」の方々にミシンの学習にご協力いただく企画を「潤ファミ」で立て、募集をさせていただいたところ、たくさんの方々のご協力をいただくことができました。

子供たちが作製を進めていくのは「お弁当袋」です。

完成品を見ながら、縫う場所などを確認していきます。

作業がスタートです。

針を扱うので、「怖い」と感じている子が多いミシンの学習。

しょっぱなから「潤ファミ先生」の力をお借りすることが多くなっています。

今日は、1・2時間目が6-1、3・4時間目が6-3がミシンの学習に取り組みました。

「潤ファミ先生」も支援される方が入れ替わりながら、つきっきりで子供たちに付き添ってくださいました。

実は、「潤ファミ先生」の方々のミシン学習支援は、先週の金曜日の6-4の授業から始まっています。

ところが、その日は台風15号の対応に追われ、十分な取材ができず、ご紹介が遅れてしまいました。

再来週にかけて、ミシンの学習は続いていきます。

子供たちも「分かりやすい!」、「助かりました!」など、「潤ファミ先生」の方々に感謝の気持ちを表していました。

皆様、これからもよろしくお願いいたします。【校長】

5年生 社会科見学④

学校に到着しました。

横浜を出発するときが1番雨がひどかったように感じます。(私を含め先生方の携帯電話の緊急速報メールが鳴り続きました。)

朝、送りだすときにはご心配いただいた保護者の方もいらっしゃると思いますが、無事に帰校することができました。

お弁当などご準備いただき、ありがとうございました。

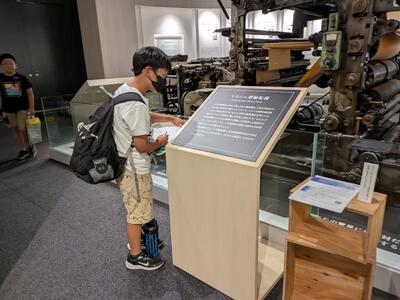

5年生 社会科見学③

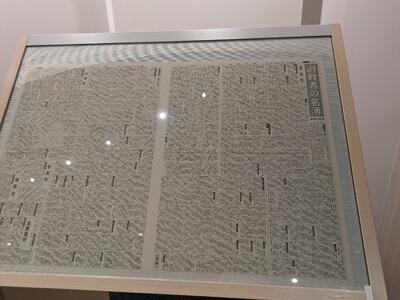

ニュースパークでは、新聞の歴史を知ることができます。

新聞が必要か否か考える時代になっています。自分にとって、日本にとって、世界にとって新聞はどんな役割があるかを知る時間となりました。

グループで行動します。

記者のようにメモをとっています。

時代の流れによって情報量の違いが映像として流れています。

2人が立っているところが現在

奥が紀元前…

情報にのみ込まれるという言葉を感じることができます。

SNSの上手な使い方も教えてくれます。

東日本大震災のときには、新聞は避難所に避難している人を知らせる手段になっていたことも知ることができました。

「スマホ使えないときは、紙と鉛筆がやっぱり必要だね。」と話しているグループもありました。

その中でもひときわ人気だったスペースは、自転車で行う新聞配達を体験できるスペースです。

「自転車〜??なんで〜!?」「サザエさんそうじゃない??」と、自転車での新聞配達が漫画の中でしか知らないお年の5年生です。

ニュースパークを後にして

潤徳小に向かっています。

5年生 社会科見学②

味の素では、雨に濡れないようにバスをギリギリにつけてくださったり、傘をさしてくださったりしました。お心遣いありがとうございました。

ニュースパークに到着し、お昼ご飯です。

味の素で食べ物の話をたくさん伺ったのでお腹ペコペコの様子です。

集合写真を撮り、見学が始まります。

5年生 社会科見学①

本日5年生は、社会科見学です。

昨日あたりから5年の先生方からは、台風の影響がどれくらいあるかやきもきしている姿が見られました。

保護者の皆様、そして子供たちもそうだったのではないでしょうか。

が、しかし予定通りに出発いたしました。

まずは、最初の目的地「味の素川崎工場」へ向かいます。

渋滞に巻き込まれてしまいましたが、あるバスの中では

係活動が始まりました。なんと、その係は「Birthday係」今日、誕生日の子をバスの中でお祝いです。プレゼントは「とびっきりのスマイル」だそうです。

味の素が旨味の素からできていること。

工場では、どのような作業をしているかなどを学びました。撮影NGの場所が多々あり数枚の写真(付き添いしたクラスのみ)となってしまいました。

本来なら、ひとつの記事でまとめるところですが、5年生はこの雨の中どうしてるかしらと、思われてる方がいらっしゃると思うので、小分けにお伝えしていきたいと思います。

ニュースパークに向かってます。

【潤八】八小を迎える会!

今週から本格始動した「潤八なかよし大作戦」。

さらに充実させるために必要なことは、両校の教職員が仲良くなること。

どんなに子供たちが素晴らしいアイデアを出しても、それをつなぐのは両校の教職員です。

互いに身近な関係になることが大事です。

そこで、八小の船山校長先生と相談し、両校の教職員が仲良くなるためのイベントを設けることにしました。

互いに忙しいので、以前の山都町立潤徳小学校の交流のときと同じように(詳しくは、こちら)、オンラインでの自己紹介を行うことを考えましたが、船山校長先生から両校の教職員の直接交流の提案をいただき、八小の教職員の方々が本校に来てくださることになりました。

こういうことがあると、ノリのよい本校の教職員。

花のアーチを出し、本校の準テーマソングとも言える「マツケンサンバ」の曲を流して、踊りながら八小の教職員の方々を迎えます。

「1年生を迎える会」のVTRを見ているようです。 (詳しくは、こちら)

まずは、両校を代表して、潤徳小校長からの挨拶です。

メインイベントは、本校の特別活動部の教員が準備した「くじ引き自己紹介」です。

「夏休みに行ったところ」、「子供のころの夢」、「学生時代の部活動」・・・などがルーレット方式で示され、そのお題に沿った自己紹介を行います。

低学年、中学年、高学年、特別支援学級、専科といったグループに分かれ、いきなり示されるお題に戸惑いながらもアドリブいっぱいの自己紹介が各グループで行われ、大きな笑い声が随所であがっていました。

最後のまとめは、八小の船山校長先生に行っていただきました。

会が終わっても、あちらこちらで話し込む両校の教職員が見られ、具体的な交流の話題も出ていたようです。

短時間でしたが、「仲間意識」が高まった時間になりました。(八小の教職員から見た交流の様子は、こちら)【校長】

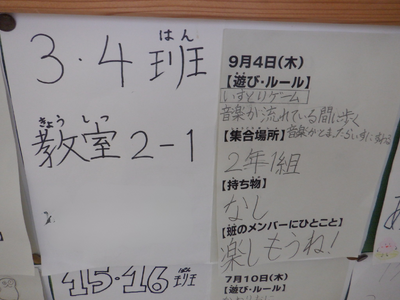

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第3回たて割り班活動

今日は、2学期最初のたて割り班活動の日です。

今回のたて割り班活動からちょっと変わったところがあります。

それは、「たて割り掲示板」の活用です。

子供たちがよく通る校長室の前の掲示板に、各たて割りでどんなことをして遊ぶのか、持ち物は何かなどの連絡を貼るようにしたのです。

今日は、たて割り班活動がある日なので、多くの子が「たて割り掲示板」の前に来て、遊びの確認を行っていました。

給食が終わり、準備が整うと、放送委員から移動の指示の放送が流れます。

5年生たちは、1年生の教室に迎えに行き、手をつないで一緒に活動場所まで行きます。

今日は、台風15号の影響で厚い雲が垂れ込めています。

そのため、直射日光が遮られ、久々に「酷暑」から解放されました。

ようやく、たて割り遊びも校庭で行うことができます。

1学期後半からずっと、暑さのため、昼は校外で活動できませんでした。

本当に久し振りに昼休みの時間に外遊びです。

「だるまさんが転んだ」です。

鬼に気付かれないよう、石像のように固まっています。

ドッジボールは、高学年は低学年に優しくボールを投げてあげていました。

半分の班は、室内遊びです。

どの教室からも大きな笑い声や歓声が上がっていました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】第1回運動会実行委員会

1学期末の臨時全校朝会で募集告知のあった(詳しくは、こちら)「運動会実行委員」による初めての会議、「第1回運動会実行委員会」が本日の中休みに開催されました。

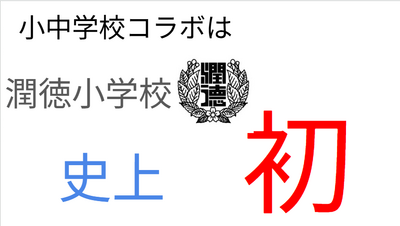

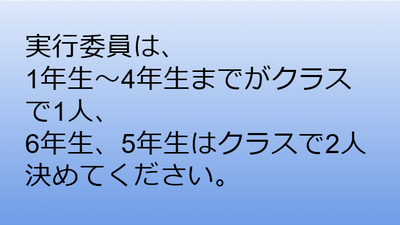

本校では、一昨年の「日野市市制60周年 開校150周年記念運動会」以来、「子供たちがつくる運動会」にこだわって取組を進めていますが、今回の大きな目玉は、運動会実行委員を1年生から募集したことです。

運動会実行委員会形式は、これまでも取り入れていますが、全学年を構成員とすることは初めてです。

低・中学年の意見も取り入れて、より全校を巻き込んだ「子供たちがつくる学校プロジェクト」にしていこうというねらいです。

5・6年生の実行委員たちは、事前に集まり、委員長、副委員長、書記等の役割を決めています。

そのため、進行は、役員の子たちが行っていきます。

初めて上級生のいる公式会議に参加し、緊張気味の1年生委員たち。

手元には、「マル秘」資料が配られています。

いったい何が書いてあるのか・・・

部外秘なので明かせません。(笑)

今日は1回目ですので、「運動会でやってみたいこと」のアイデアを出します。

いきなりは難しいので、各学年の委員たちでまず相談します。

心配で見に来た各学年の担任たちも話し合いの支援を行います。

出されたアイデアを具現化したり、全校のスローガンを考えたりと、実行委員たちのやるべきことはたくさんあります。

初回から、進行は5・6年生の役員たちが全て行い、教員は一切口を出しませんでした。

「子供たちがつくる」ことにこだわって、また1つ進化した運動会を目指します。【校長】

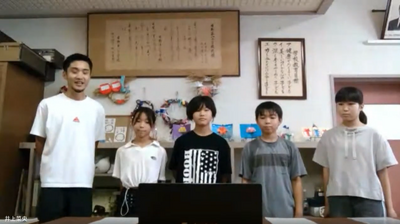

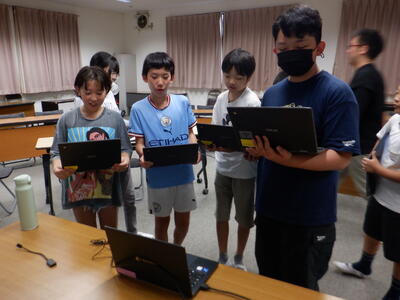

【潤八】早速、交流開始!

今朝の全校朝会で、「潤八なかよし大作戦」が正式にスタートしましたが、先陣を切って、本校の3-4と八小の3-1の子供たちがオンラインでの交流を行いました。

なぜ、こんなに早く交流が実現できたのか?

それは、八小の3-1担任は、昨年度まで潤徳小の教員であり、現3-4担任と昨年度一緒に学年を組んでいた間柄だからです。

3年生は、社会科で自分の学校の周囲の地理や施設などを学びます。

本校と八小は地域が重なるため、一緒に学習を進めることが可能なのです。

そのことを見越して、「潤八なかよし大作戦」が始まることになったら、合同の取組ができないかと担任同士で相談していたようです。

そして、今朝、両校で「潤八なかよし大作戦」を進めることが明らかになったので、両担任がクラスの子たちに「八小(潤徳小)の子と話してみたい?」と聞いてみたところ、「やってみたい!」ということになったわけです。

八小の3-1の子たちが画面に映って喜ぶ本校の3-4の子供たち。

それぞれの学級の代表児童が交流開始を宣言します。

初めての交流ですから、当然、最初にやることはお互いのことを知ることです。

そこで、授業支援ソフトの「ミライシード」の「オクリンク」の機能を使って、まずは、文字での交流を行います。

最初のお題は、「好きな食べ物」です。

互いに入力した内容が、すぐに画面に反映されていきます。

3年生A「あ、あたしと同じだ!」

などと言いながら「いいね」ボタンで共感を示します。

続いてのお題は「好きなキャラクター」です。

多くのキャラクターに混ざり、「サクラモチ」、「ハッピーはちはち」といった両校のキャラクターも見られます。

キャラクター交流も始まっているようです。

後半は、班ごとにGoogle Meetをつなぎ、顔を合わせての交流をします。

互いに名前などを言って、自己紹介を進めます。

3-4の子供たち「あ~っ、校長先生~!」

呼ばれたかと思って振り向くと、画面に向かって一生懸命手を振っている班の子たちがいます。

画面を見ると八小の船山校長先生が3-1の様子をご覧になっていました。

もう、子供たちにとっては、2人の校長がいる感覚になっているようです。(苦笑)

全部の班が一斉に交流を始めたので、なかなか相手の声が聞こえません。

「音を出して!」などと言い合ったり、画面にできるだけ近付いて声を出したりしています。

最後は、互いの代表児童が感想を述べ合って、ファーストコンタクトを終了しました。(八小の3-1の様子は、こちら)

音量等の課題もありましたが、相手とつながれたことは3年生たちにとって貴重な経験になったようです。

実際に一緒に学習することを目標に、今後も関係づくりを進めていくことになります。【校長】

【潤八】「潤八なかよし大作戦」、両校合意へ!

今朝は、本校の全校朝会の日です。

しかし、これまでとは違う朝会です。

昨日、お伝えしたとおり、今朝の全校朝会で、「潤八なかよし大作戦」を進めるかどうか、八小からの正式な回答があるのです。

全校朝会開始前に校長室に集まってきた「潤八」担当の児童会本部役員たち。

八小が受け入れてくれた場合のリアクション、拒否された場合のリアクションについて相談しています。

結果が分からないので、担当の子供たちもドキドキです。

何と、八小は、この「伝達の儀式」を重要視していて、全校児童が本校の全校朝会にリモートで参加する体制をとってくださいました。

そこで、当然のように「いつもの」挨拶です。

潤徳小校長「潤徳小のみなさん、日野八小のみなさん、こ・ん・に・ち・は~!」

何の根回しもしていませんが、本校の子供たちは、反射的に「こ・ん・に・ち・は~」を返します。

八小の子供たちの様子は分からないのですが、どうだったでしょうか?

本校の子供たちは、昨日の八小の全校朝会で、本校の児童会本部役員たちが何を話したのか知りません。

そこで、昨日の八小の全校朝会の録画の一部を流しました。

両校の子供たちが知っている情報を共有化したうえで、いよいよ八小の代表委員会の役員の子供たちが登場です。

八小代表委員A「 今回、八小と潤徳小のみんなで『潤八なかよし大作戦』が行われることになり、とても楽しみでワクワクしています。」

八小代表委員B「リモートや直接交流などで遊んだり勉強したりする中でいろいろ交流していきたいと思います。」

やりました!「潤八なかよし大作戦」受諾の返答です!

八小代表委員C「八小は、これまで他の学校との交流はあまりしたことがないので、お隣の学校の潤徳小学校のみなさんとこれから楽しいことをいろいろ考えていきたいと思います。」

八小代表委員D「一つ、八小のことを紹介します。八小には、私たち529名の子供たちと先生たちと、もう一人大事な仲間がいます。去年新しく誕生した八小キャラクター『ハッピーはちはち』です。」

ここで、「ハッピーはちはち」のペープサートが振られます。

八小代表委員B「校内の表示や行事などで八小を盛り上げてくれています。」

八小代表委員C「潤徳小のウリーとサクラモチと一緒に『潤八なかよし大作戦』を盛り上げていきたいと思います。」

全員「これから、よろしくお願いします!」

本校のキャラクターも取り上げてくれて、うれしく感じます。

八小の代表委員の子たちによる「受諾」の返答を聞き、狂喜乱舞する本校の児童会本部役員たち。

本校を代表して、児童会本部役員会の委員長からお礼の挨拶です。

委員長「今回コラボを受け入れてくださりありがとうございます。控えめに言ってすごくすごくうれしいです!!私たちは、八小と潤徳小のみんなが楽しめるイベントを企画中です。一緒に協力して、再び心を一つにしましょう!今後もよろしくお願いします!!」

最後に手を振り合う本校の児童会本部役員たちと八小代表委員会の役員の子供たち。

早くも絆が生まれたようです。

これから、両校の子供たちが「潤八なかよし大作戦」をどのように進めていくのか、本当に楽しみです。(八小から見た全校朝会の様子は、こちら)

教室で見ていた本校の子供たちも、八小の代表委員の子たちに手を振って、歓迎の気持ちを表していました。

ここで、全校朝会を終え、いつもと順番が逆になりますが、表彰を受けた子たちを紹介しました。

まずは、4月に実施した「はたらく消防の写生会」(詳しくは、こちら)で優秀賞となった2年生を紹介しました。

2年生は入賞した子もたくさんおり、よく頑張りました。

続いて、姉妹でピアノの表彰を受けた子たちを紹介しました。【校長】

【潤八】「潤八なかよし大作戦」、正式申し入れ

今朝は、八小の全校朝会が行われます。

八小の2学期始業式の際、潤徳小校長から八小とのコラボについて提案しましたが(詳しくは、こちら)、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進める両校ですから、正式には、子供たち同士が相談をして「潤八」を進めるか決定していかなければなりません。

そこで、本校の児童会本部役員の「潤八」担当の子供たちが八小の全校朝会に「出演」して潤徳小の思いを伝え、正式に「潤八」を進めることを申し入れることにしました。

校長室に集まってきた担当の子供たち。

本校の全校朝会などで説明する機会も多く、場慣れしている子供たちですが、さすがに他校の全校朝会に出るのは初めてですので、緊張した表情です。

今朝は、本校では、教育実習生を紹介する臨時全校朝会を8時25分から行い、終了後、すぐに8時30分からの八小の全校朝会に児童会本部役員の代表児童が参加しました。(他の児童は、通常の朝読書の活動に戻りました。)

パソコン2台を切り替え、速やかに対応です。

八小の船山校長先生が本校の児童会本部役員を紹介してくださいます。

まずは、本校の児童会本部役員会の委員長から口火を切ります。

委員長「八小のみなさん、こんにちは!潤徳小学校の児童会本部役員です。みなさん、『潤八なかよし大作戦』はご存知ですか?今日は全校朝会の時間をお借りし、私たち児童会本部役員会が『潤八なかよし大作戦』の内容についてガイドしたいと思います!」

続いて、「潤八」担当の本部役員たちからスライドを使って説明があります。

役員A「私たち、潤徳小学校の児童会本部役員会では、1学期に第八小学校と潤徳小学校でコラボしたいという提案が出ました。題して『潤八なかよし大作戦!!』」

役員B「はじめに、僕たちはなぜ八小とコラボをしたいかを聞いてください。それは、潤徳小と八小は昔同じ学校で、一緒に授業をしたり、遊んだりしていた仲間だからです。昔の仲を取り戻したいと思って、今回の企画を提案しました。」

役員C「例えば、リモートでビンゴ大会をしたりイベントで交流をしたり、潤徳小と八小の距離をいかして直接会ったり、しゃべったり、勉強したり、遊んだりできるといいなと思っています。『潤八なかよし大作戦』で、八小のみなさんと仲良くなりたいと思っています。」

役員D「この交流を通して潤徳小と八小の仲を深めたいと思っています。三沢中に進学して『あっ、前、一緒にコラボしたね!』となったり、近くの公園などで出会って、仲良く遊ぶことができたりするようになったらいいなと思っています。」

役員A「『潤八なかよし大作戦』は潤徳小学校そして第八小学校ともに史上初のイベントです」

全員「みなさん、史上初のコラボお願いします!」

こうして、八小の全校児童、教職員の方々に潤徳小の考えを聞いていただきました。

潤徳小も八小も、今日は委員会活動が行われました。

本校の児童会本部役員会は、委員会活動の時間に「潤八」のさらなる具体化を図るための話し合いを進めています。

そして、八小の代表委員会でも「潤八」を受諾するかどうかの話し合いになっていると思います。(八小側の様子は、こちら)

その結果を踏まえ、明日の潤徳小の全校朝会に八小の代表委員の児童が出演して「答え」を明かしてくれる予定です。

答えはどうなりますか・・・。【校長】

教育実習、スタート!

本校では、今日から3週間、明星大学教育学部の4年生の大学生を教育実習生として受け入れます。

始業前に、本校の教職員に挨拶です。

今回の教育実習生は、2年前の学校インターンシップのときから本校に関わり続けています。(詳しくは、こちら)

ですから、本校の教職員とは顔見知りですので、笑顔あふれる中での自己紹介となりました。

もちろん、これまでに本校の多くの子供たちとも関わりがあります。

しかし、教育実習生としては初日ですので、けじめをつける意味で、臨時の全校朝会を開催し、リモートで全校児童への挨拶と自己紹介を行いました。

ゼスチャーで自分の趣味をクイズに出すという斬新な自己紹介です。

実習生「クイズの答えが分かった人は、話しかけに来てください。」

これは、休み時間などに殺到しそうです。

子供たちも「新しい先生」をすんなり受け入れています。

実習生は、期間中は基本的には「5年生付」となります。

早速、休み時間には 5年生たちに囲まれます。

5年生たちにとっても、八ヶ岳移動教室などでお世話になっている学生ですので、違和感なく話しかけています。(詳しくは、こちら)

教育実習ですから、自分だけで教室の前に立って話すことも増えます。

子供たちの実態を早くつかんで、授業に生かす準備を進めます。

今日は、他の教員の授業を見ながら学びます。

メモをとりながら、指導のポイントなどをつかんでいきます。

実習期間に多くのことを経験し、将来に向けた基礎を培ってほしいと思います。【校長】

戦後80年に想う・・・

今日の2時間目、6年生を対象とした「平和講演会」が開催されました。

今年は戦後80年ということもあり、8/15の終戦記念日の前後に新聞やテレビで多くの特集記事、番組などが見られ、子供たちの意識も例年より高いように感じます。

お話しいただくのは、「くにたち東京大空襲体験伝承者」の講師の方です。

「平和のバトンをつなぐ」とのタイトルで、実際に東京大空襲で被災された方の体験に基づいてお話しいただきました。

写真は、当時の教科書ですが、戦争のことだけでなく、当時の子供たちの生活にも触れていただきました。

教科書はあるものの、戦争が激しくなると、事実上休校状態だったので、勉強したいとの思いが強かったとのことです。

東京大空襲のあった昭和20年3月9日から10日、当時は、木造家屋がほとんどだったため、防空壕に隠れていても、あっという間に焼夷弾の火が燃え広がったそうです。

そのため、防空壕から出て、外に出て避難したそうです。

両親とも離れ、兄妹で逃げなければならなくなりました。

全身が炎に包まれながら逃げる人ともすれ違いました。

お父さんと再会し、お父さんに抱きかかえられながら一晩を明かしたそうです。

朝になると、お父さんの上に折り重なっていた人々はみんな炭になっていたとのことです。

周りは、全ても燃え尽くされ、煙で、白いもやがかかっていたように見えたとのことです。

1931年の満州事変に始まり、15年にわたる戦争を続けていた日本。

当時の子供たちは、戦争をしていることは当たり前という感覚だったとのことです。

平和な環境下で暮らしてる6年生たちにとっては、想像もできないことだと思います。

後半は、クイズなども交えながら、東京大空襲の実像に迫りました。

講師の先生「どうして、これだけ大きな被害が出たんだと思う?」

6年生A「木の家が多かったから。」

6年生B「たくさんの人が集まり過ぎていたから。」

それに加えて、空襲警報のサイレンが鳴ることが遅れたことや、初期消火を必ず行わなければならなかったため、逃げ遅れた人が多かったことなどもあったと解説がありました。

1発で周囲を800℃以上の高温にしてしまう焼夷弾が一晩で32万発以上投下されたと伺い、あまりの悲惨さに胸が苦しくなる思いがしました。

戦争の被害に遭われた方々の高齢化が進み、こうして、伝承者の方々が戦争を語り継ぐ時代となりました。

6年生たちが次の伝承者になり、「平和のバトン」をつないでいくことが大事です。

現在もウクライナやパレスチナで戦争により命を落とす人々のことが連日報道されており、80年経っても世界平和は実現できていないのが実態です。

6年生たちは、2学期に社会科で戦時下の状況を詳しく学んでいくことになります。

受け身ではなく、積極的に平和を守る大人に成長してほしいものです。【校長】

束の間の曇天の間に・・・

今朝は、久し振りに雲が空一面を覆い、強烈な日差しが遮られています。

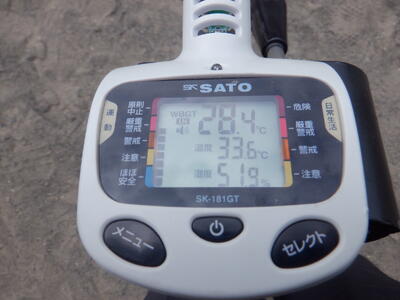

朝9時の時点での暑さ指数(WBGT)の数値は「厳重警戒」レベルの28.4。

適宜な休憩を取り、十分な水分補給を行えば、校庭での活動は行えそうです。

ということで、早速2年生たちが体育の授業で校庭に出てきました。

1学期の後半は水泳指導でしたから、こうして、通常の体育で校庭を使用することは久し振りということになります。

鉄棒の技を一生懸命練習しています。

学校の畑には、1年生たちが集まっていました。

生活科で育てているさつもいもの様子を見に来たようです。

でも、いろいろなところに注意の向く1年生たち。

1年生A「校長先生、見て!セミの抜け殻があるよ!」

確かの畑の周りの木に抜け殻がありました。

暑すぎてセミが激減したと言われる今年の夏。

せっかく羽化しても、セミにとっては受難な夏だったかもしれません。

1年生の次には、3年生たちが畑に集まってきました。

ヒマワリ、ホウセンカの観察のようです。

校長「ヒマワリ、ずいぶん小さくない?」

3年生たち「そうだね。栄養を取られちゃったのかなぁ?」

子供たちの背丈より低いヒマワリの花。

これも暑すぎる夏の影響なのかもしれません。

昨日のホームページの記事でも予想したとおり、5年生たちが80m走のタイム測定のために校庭に集まってきました。

このタイムを参考にして、赤白の組み分けやリレー選手の選出を行っていくようです。

今日の休み時間は、始業式の日以来の外遊びをすることができました。

曇って涼しいように感じますが、この記事の一番上の写真にあるように、校庭の気温は33℃以上あります。

ちなみに、8/28の東京の平均最高気温は29℃だそうです。

33℃でも涼しく感じてしまうこの感覚・・・まさに異常としか言いようがありません。

ちなみに、今週末からは猛暑復活の予報も出ています。

夏の終わりはまだまだ見えません。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会に向けて、少しずつ・・・

従来、本校の運動会は9月下旬から10月上旬を目安に実施されていました。

しかし、昨今の急激な夏季の気温上昇傾向を踏まえ、10月中旬から下旬を目安に実施するよう計画を見直しています。

今年の実施日は10/18(土)です。

まだ、当日までには2か月近くあるのですが、「2学期になると運動会の準備!」と刷り込まれている傾向があるのが本校の教員です。

校内を回っていると、運動会に向けた取組が早くも始まりつつあります。

1学期末の臨時児童集会で、児童会本部役員から、今年度は全学年から「運動会実行委員」を募集するとの告知がありました。(詳しくは、こちら)

このことを踏まえ、2学期になり、各学級では、運動会実行委員の選出が進んでいます。

朝、学校を回ってみると、3年生の教室で「運動会実行委員」の相談が行われていました。

担任「『運動会実行委員』って、どんな人がなったらいいと思う?」

3年生A「話がしっかり聞ける人」

3年生B「素早く行動できる人」

担任「そうだね。それに、みんなでつくる運動会なんだから、『アイデアがいっぱいあって、積極的に意見が言える人』もいいかもね。」

校長のそばにいた子が小声で話しかけてきます。

3年生C「だったら、校長先生がやったらいいんじゃない?」

校長「校長先生は3年生じゃないし・・・(苦笑)」

この学級で立候補した子は5人。

互いにどうやって決めたらよいか相談し、じゃんけんで1名を決めることになりました。

3年生では、学年内の運動会実行委員も活躍しています。

この学級では、今回の運動会の演技で使う曲の発表を実行委員たちが行っていました。

他の学年も3年生同様、学年内での実行委員形式を取り入れて練習等に臨む場合もあります。

子供たちは、このように運動会に向けて、様々な役割をこなしていきます。

3年生の別の学級では、朝からラジオ体操の練習です。

校長「天井に指がつくまで伸ばして~!」

3年生たち「無理・・・」

昔は、夏休みの間、早朝から子供たちが集まって、地域でラジオ体操の練習をしていたものですが・・・

ずいぶん、時代が変わりました。

始業式の日の放課後、教員が暑い中作業して、徒競走用のラインを引きました。

しかし、無情にも暑さ指数(WBGT)は朝から「危険」の数値を越えており、2学期が始まっても全く校庭での活動はできません。

各担任たちは、50mのタイム測定を行い、リレー選手を選びたいようですが・・・。

まずは、暑さが収まるのをじっと待つしかありません。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】学級内の組織を固める

昨日から始まった2学期。残暑厳しい中ですが、子供たちは元気に登校しています。

(今日の休み時間は、暑さ指数(WBGT)が「危険」の数値を越えたため、室内遊びでした。昨日は遊べましたが・・・残念!)

さて、学期始めに各学級で取り組むことは、まず、安定した学校生活を送るための学級内の組織、具体的には、係活動、当番活動について決定することです。

特に2学期は、1年間で最も長い学期ですから、学級内の組織をきちんとしておくことが過ごしやすい日々を送るための基礎となります。

4年生は、当番活動決めに取り組んでいます。

給食当番、掃除当番など輪番制で全員が取り組む当番活動に加え、学級内でどうしても必要な仕事を個別、もしくは少人数で分担して「一人一役」的に割り振ります。

例えば、電気、配り、黒板消し、日付・・・などのような当番です。

自分でどの仕事なら責任をもって取り組めるかを決めて、立候補しています。

同じ時間、5年生の教室では、係活動決めが行われていました。

当番活動は、学級の生活が円滑に運営されていくために学級内の仕事を分担するものなのに対して、係活動は、学級の生活をより主体的、自主的で豊かなものにするために創意工夫していく活動です。

5年生の学級では、歌、新聞、マジック、ダンス、ゲーム・・・といった係が提案されていました。

こうしたことは、1年生でも同じです。

音楽、体育、手紙、配膳台、時間割・・・といった当番活動

工作、読み聞かせ、ポスター・・・といった係活動

1年生なりに、1学期の生活を振り返って、当番や係についての意見を出しています。

2年生も当番活動決めを行っています。

どうしても日々のルーチンになりがちで、創意工夫がしにくい当番活動の仕事ですが、ネーミングを整列(ならびーな)、配り(くばりんりん)、ポスト(ポッポ)などと工夫し、親しみがもてるようにしている学級もあります。

当番活動は5年生以上の委員会活動、係活動は4年生以上のクラブ活動に発展していくものです。

低学年のうちから当番活動、係活動の意義を理解し、実践を繰り返すことで、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の質が向上していきます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日野市立潤徳小学校第2学期始業式②+α

続いて、児童会本部役員から「MJリターンズ!」についての説明です。

とは言っても、1年生は「MJコンサート」を知りません。

そこで、去年の「心!MJコンサート」で、4年生が明星大学学友会吹奏楽団の方々の生演奏で、「マツケンサンバ」を楽しく踊っているところの一部を流しました。

これを見ていた5年生たちは、去年のことを思い出し、当然踊り出します!

(校長は、それをねらって動画を流していますが・・・)

全員で「オーレ!」です。

2学期以降は、「潤八」と「MJリターンズ!」などが「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな柱となることを確認し、さらに運動会や展覧会といった大きな行事も控えていることにも触れて校長の話を終えました。(実は、他にも大きな柱があるのですが・・・。今はまだ非公開です。)

続いて、5年生代表児童による「2学期の抱負」の発表です。

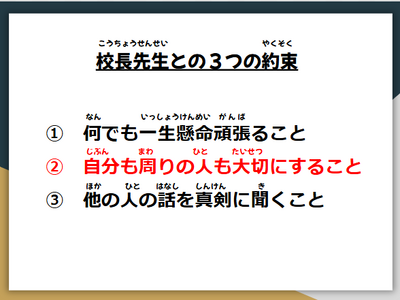

5年生A「私は、2学期、校長先生との約束の『何でも一生懸命頑張ること』を意識して・・・」

「校長先生との3つの約束」が子供たちに浸透してきているのをうれしく感じます。

5年生たちは、1学期の八ヶ岳移動教室を実行委員会を中心にやり遂げた成功体験を踏まえ、運動会や展覧会といった大きな行事に主体的に取り組んでいきたいと口々に話していました。

その後は、校歌斉唱を行い、始業式終了後は、2年生の2名の転入児童の紹介を行いました。

(写真がうまく撮影できていませんでした。すみません。)

異例の「2時間目始業式」だったので、終了後は休み時間です。

朝方は雲が多く、ギリギリ暑さ指数(WBGT)が「危険」の数値を下回っていました。

放送で外遊びができることが流れると校内から大歓声が上がりました。

本当に久し振りの外遊びです。

また、昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」では、夏休みの間に自主的に大福のお世話や花壇も水やりをしたり、図書室で本の修理を手伝ったりした子たちの作業の様子を流しました。

さらに、今日は、初日ですが、風雨がやや収まったが、この後再び風雨が強まると予想される場合などを想定した集団下校訓練を行いました。

校長からは、この夏にも九州や、東北、北海道などで集中豪雨があり、多くの被害が出ていること、この影響で、山都・潤徳小の校庭の一部が土砂で埋まってしまったことを池部元校長先生から伺っていること等に触れ(詳しくは、こちら ただし、現在はかなり復旧が進んでいるようです。)、晴れているが、風雨が強くなっていることをイメージしながら真剣に訓練に臨むよう話しました。

下校時には、6年生が1年生のことを気遣いながら一緒に下校していく姿も見られました。

大きなイベントが盛りだくさんの2学期になりますが、まずは、子供たちの毎日の安全をしっかり守っていきたいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日野市立潤徳小学校第2学期始業式①

八小の始業式で話をした後、とんぼ帰りで潤徳小に戻ります。

帰校してから10分ほどで「本業」の本校のオンライン始業式です。

まずは、この夏の振り返りから。

8/5、この日は群馬県の伊勢崎市で41.8℃という日本の最高気温を記録しました。

同日、本校の百葉箱の中の気温計も41℃を超えていました。

本校152年の歴史の中でも一番暑い日だったかもしれません。

それだけ、今も含めて、暑い日が続いているという話をしました。

そんな中でも、飼育委員の子たちは交代で大福の世話をまじめに行ってきました。

また、飼育委員が来れない日には、自主的に大福の世話や花壇の水やりをしてくれたり、図書室の本の修理を手伝ったりしてくれた子たちもいたので、感謝の気持ちを伝えました。

ここで、6/13に校長室で今年度の重点を提案した児童会本部役員の子供たちが登場し、全校児童に説明します。

まずは、「潤八」についての提案です。

校長からも、8/22に児童会本部役員の有志が八小の教職員の方々に「潤八」の実施についてのお願いをしてきたことや、今朝、校長自身が八小の始業式に参加し、これから仲良くしてほしいと伝えたことについて補足しました。

これを聞いていた本校の2年生たちからは「やったぁ!」という声が上がっていたとのことです。

さすが、本校の子供たちらしい・・・(笑)

6年生からは具体的に「○○と遊べるのかな?」などの囁きも聞こえていたとのことです。

習い事などで、八小の知り合いは結構多いようです。

ここまでの前フリを踏まえ、満を持して、今回のスペシャルゲスト、八小の船山校長先生の登場です。

船山校長先生からは、8/22に児童会本部役員の子供たちが一生懸命に八小の教職員に説明していたことや、今朝の始業式で、潤徳小の校長から両校が仲良くできないかという提案を受けたことに触れ、真剣に検討していきたいとのお話をいただきました。

船山校長先生が登場して、本校の子供たちも、実際に交流していくという実感がもてたようです。

話が終わると、船山校長先生に元気よく手を振る子供たち。

これも本校の子供たちらしい反応です。(笑)

まずは、今学期以降の目玉となる「潤八」の概要について、全校で理解を深めることができました。【校長】

【潤八】令和7年度日野市立日野第八小学校第2学期始業式

え?本校ではなく、八小の始業式?と思われた方もいらっしゃるかと思います。

しかし、「潤八」の実施に向けて、重要なポイントになるのです。

というのも、「潤八」については、本校の児童会本部役員会・中央委員会からの提案なので、本校の一部の児童は知っていますし、そもそもドッキリ企画が大好きな本校の子供たちは、このような企画にノリノリになることは目に見えています。(笑)

ところが、八小は教職員は知っていても、子供たちは全く知りません。

そのため、潤徳小から「潤八」について、八小の子供たちにも説明をしていく必要があります。

そこで、船山校長先生とも相談し、本校の始業式を2時間目にずらし、私(潤徳小校長)が八小の始業式におじゃまし、直接「潤八」の提案を行うこととしました。

まずは、八小の校長室に伺い、船山校長先生と「潤八」の成功を誓い合います。

その後、始業式の会場となる体育館に移動します。

八小の子供たちはもうすでに集まっています。

それなりに、人前で話す経験は多い私ですが、さすがに他校の始業式で話したことはありません。

ちょっと緊張してきます。

極秘のスペシャルゲスト扱いですから、始業式の進む間、舞台の下手側に潜んで待ちます。(自撮りですみません。)

2学期の抱負を述べる代表児童の話はとても立派でしたし、校歌も一生懸命歌っていました。

八小の子供たちに一気に親しみが湧いてきます。

始業式終了後、再び、船山校長先生が壇上に上がりました。

八小校長「今日は、みなさんに特別なゲストが来てくれています。ゲストの方のお話をよく聞いてみましょう。」

潤徳小校長「日野市立日野第八小学校のみなさん、こ・ん・に・ち・は~!」

「東西潤徳小学校コラボレーション」として、熊本県の山都町立潤徳小学校と交流していた際、定番だった挨拶、復活です!

朝から「こ・ん・に・ち・は~」なので、戸惑う八小の子たちがあまり返してくれないかと思ったら、元気に「こ・ん・に・ち・は~」と返してくれました。

日本全国、共通の挨拶です。(笑)

続いて、八小の子供たちに語りかけます。

・今日は、潤徳小も始業式だが、どうしても八小のみなさんに話したいことがあって、八小の始業式に参加させていただいた。

・それは、「潤徳小学校と八小とで仲良くしませんか。」ということである。

・昔々の話だが、潤徳小ができたのは明治6年、今から152年前のことである。その後、昭和になって、日野に住む人の数が多くなって、潤徳小も1200人以上の子が通うようになった。

・校庭に仮の校舎を作ることになり、体育の授業などもやりにくくなった。

・そこで、新しい学校をつくるということになり、昭和44年、潤徳小と分かれる形でできたのが八小である。つまり、潤徳小と八小は兄弟の学校ということになる。

・潤徳小では、久し振りに八小と仲良くなりたいという話が出ている。

・仲良くなれば、三沢たちばな公園や三沢児童館で一緒に遊ぶことができるかもしれない。

・これから一緒に勉強したり、一緒のイベントを行ったりして仲良くなりたいと考えて、今日はお願いに来た。

・ぜひ、各クラスや代表委員会などで、潤徳小と仲良くできるか相談してほしい。

「八小と仲良くしたい」と話すと、

八小児童A「いいよ!」

八小児童B「もう、仲良しの子、いるよ!」

などという反応があちこちから返ってきました。

また、本校が開校して152年経っていることを伝えると、大きな驚きの声が上がっていました。

両校が兄弟校ということについては十分理解してくれたようです。

始業式後、体育館から出てくる八小の子たちが次々、会釈をしてくれたり、「よろしくお願いします」などと声を掛けてくれたりしました。

八小の子たちからの正式な回答はまだですが、「つかみはOK」といったところです。

(八小の始業式の様子は、こちら)【校長】

【プロローグ 潤八・MJ】これまでの準備について

本校と八小の共同企画の「潤八なかよし大作戦」(略称:潤八)、本校単独企画となる「MJリターンズ!」が今年度後半の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな目玉になっていきますが、いきなり2学期に進めることは難しいため、1学期後半から夏季休業期間中にかけて、関係者間で準備を進めてきましたので、ここではそのことについてお伝えします。

まず、「潤八」については、夏季休業期間中のお盆前に八小の船山 徹(ふなやま とおる)校長先生とオンライン会談を行い、実施当初の細かい流れなどについて確認しました。

このことを踏まえ、8/22の午前中、私(潤徳小校長)、潤徳小副校長、特別活動主任の教員、児童会本部役員の有志4名が八小を訪問し、「潤八」の実施について八小の教職員に提案を行ってきました。

まずは、八小の校長室にて児童会本部役員が八小の校長先生、副校長先生に対して、「潤八」を行う意義等について説明を行いました。

船山校長先生からも、説明がしっかりしているとのお褒めの言葉をいただきました。

続いて、八小の職員室に移動し、八小の教職員に対し、児童会本部役員たちが「潤八」の実施について提案を行いました。

八小にはステップ教室で本校にも巡回してくる教員や潤徳小から異動した教員などもいることから、提案を聞き、大きな拍手が送られました。

そして、同日の午後、八小の船山校長先生、副校長先生、特別活動主任の教員が本校にお越しになり、「潤八」を提案されたことについて、八小の子供たちと一緒に実施を検討していくとの力強いお言葉をいただきました。

一方、「MJリターンズ!」については、1学期末に明星大学学友会吹奏楽団の新団長の方とオンラインで協議を行いました。

新団長の方からは、楽団の中でも昨年度の交流は非常によい経験となっており、要望があれば引き続き交流を続けていきたいとの「内諾」を得ることができました。

こうした準備段階を経て、いよいよ、2学期の始業式で企画の全貌を子供たちに明かしていくことになります。【校長】

【プロローグ】児童会本部役員提案による令和7年度の重点

今日から2学期が始まりました。

しかし、時を遡って、1学期の6/13のこと・・・

児童会本部役員の委員長(6年)、副委員長(6年)、役員(5年)が休み時間に校長室にやってきました。

委員長「私たちは、児童会本部役員会や中央委員会で、今年度、どうやったら潤徳小を盛り上げていけるか、真剣に議論してきたので、今日はその提案をさせてください。」

実際に、児童会本部役員会、中央委員会ではこのことについて、繰り返し議論が行われてきました。

具体的な内容について、副委員長から提案があります。

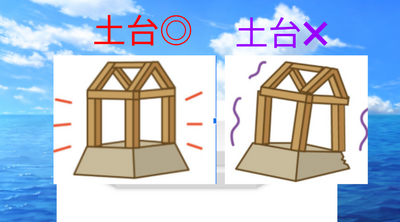

多くの児童が三沢中に進学する本校にとって、「三沢中学校区」の子供たちの交流を深めていくことは、健全育成の観点からも大きなメリットがあります。「土台」を固めるために「小中コラボ」をすることは大きな意義があるとの提案です。

さらに、5年役員からもう一つの提案があります。

昨年、大きな反響を呼んだ「MJコンサート」。

これを再び、実現したいとの提案です。

この2点の提案は児童会本部役員からの正式なものですので、このことについて、本校の教職員間でも議論を行い、2学期以降に具体化を図ることにしました。(細かい内容は、学校便り 8・9月号.pdf参照)

本校の新たな特色となり得ると考えましたので、日野市教育委員会にも「特色ある学校づくり推進事業(後期)」の申請を行い、夏季休業中に認可されました。

小中コラボは、日野市立日野第八小学校(以降、本校ホームページでは特別な場合を除き、八小と表記)に特化し、

「潤八(じゅんぱち)なかよし大作戦~半世紀の刻(とき)を超え、今、再び、こころ一つに~」

として、八小との共同企画として取組を進めてまいります。

一方、明星大学コラボは、

「MJリターンズ!」

として、取組を開始いたします。【校長】

令和7年度夏季学習会②

今日は、夏季学習会の2日目です。

今回は、1~3年生の様子を中心にお伝えします。

1年生です。

夏季学習会に参加するのは初めてですが、昨日も参加している子が多く、落ち着いて学習に取り組んでいます。

中には、Chromebookを使って個人学習に取り組む子も見られます。

校長「また、パソコンのおもちゃで遊んでるの?」

1年生たち「おもちゃじゃない!(怒)」

定番のやり取りが復活しました。

一方、学校まで足を運んだものの、淋しくておうちの方から離れられない子もちらほら・・・。

来週からは頑張れるかな?

2年生です。

今日もたくさんの子たちが参加してくれています。

校長「夏休み、どうだった?」

2年生たち「楽しかった!」

2年生A「僕は、プールでいっぱい泳いだよ。」

2年生B「私は、高知県に行きました。」

2年生C「大阪万博に行ったよ!すごかった!」

充実した夏休みだったようです。

3年生です。

漢字や計算など、かなり難しく、覚える量も多くなっていますが、集中して頑張っています。

校長「夏休み、終わっちゃうねぇ・・・」

3年生たち「うーん、残念!」

校長「でも、しばらくしたら冬休みになるよ。」

3年生A「あ、そうか!それだったら雪合戦やろうかなぁ・・・」

切り替えの早い子供たちです。(笑)

そして、夏季学習会の途中にもかかわらず、校外に出ていこうとしている児童会本部役員の有志の子供たち。

いったい、何をしようとしているのか?

このことが、本校の2学期以降の活動に大きな影響を及ぼします。

詳しくは来週の始業式以降に!

乞う、ご期待!!【校長】

令和7年度夏季学習会①

日野市では、8/25(月)から2学期が始まります。

そこで、本校では、2学期が始まる前に生活リズムを整え、学習に円滑に向かえるようにすることを目的として、今日と明日の2日間、自主的な参加による夏季学習会を開催します。

全学年が対象ですが、今日は、特に4~6年生の様子をお伝えします。

4年生です。

夏季学習会も4回目ですから、もう慣れたもの。

夏休みの課題等の提出物を速やかに出しています。

中には、ギリギリまでプリント学習を行ってようやく提出している子も。

4年生A「最後の追い込みです!」

この光景は、昔も今もあまり変わりありません。(笑)

5年生です。

夏休みを経て、ぐーんと体が大きくなった子もいます。

さらに高学年らしくなってきた感じです。

5年生A「いや~、暇を持て余していたから、学校が始まってくれてうれしいっすよ。」

校長「暑かったから、あまり出かけられなかったしね。」

5年生B「やっと給食も始まるでしょ?それも楽しみ!」

気候の厳しかった今年の夏休み。

我慢もずいぶん多かったようです。

6年生です。

校長「小学校最後の夏休み、どうだった?」

6年生A「短すぎ!」

6年生B「あと、2か月くらいはほしいよ・・・」

校長「それじゃあ、卒業までの時間がどんどん少なくなっちゃうでしょ?」

グループになって、何かに取り組んでいる学級もあります。

「夏休みすごろく」のようです。

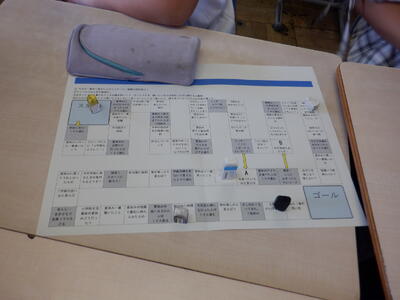

ゴールを目指しながら、自然に互いの夏休みの様子が分かるという感じになっているようです。

全員で「クラスの『あるある』」をカルタにして遊んでいる学級もあります。

1学期の思い出や友達の様子を思い返しながら2学期への雰囲気を高めていました。

この夏季学習会の楽しみは、久し振りに会った友達と休み時間に校庭で思いっきり遊ぶこと。

しかし、午前10時の段階で、暑さ指数(WBGT)の数値は、「危険」の31を大きく超えた33.6。直射日光の当たる校庭の気温は45℃に迫る勢いです。

2学期が始まっても、当分の間、校庭での活動はできないかもしれません。

そんなわけで、休み時間は担任に甘えることくらいしかできない子供たち。

この暑さ、本当に何とかならないものでしょうか・・・。

明日の夏季学習会も同様の暑さが予想されます。

参加されるご家庭は、登下校時の熱中症対策を十分行ってくださいますようお願いいたします。【校長】

子供たちの命を守り、自分の命も守る

児童下校後、日野警察署のご協力をいただき、教職員による不審者対応訓練を行いました。

最初に校長挨拶ですが、いったん教室外に出て、ドアをガラッと開け、「うちの子をいじめているのはお前か!」などと大声で騒ぎながら、棒で床を叩いたり、振り回したりしたうえ、入室しました。

ギョッとする教職員たち。

校長「このようなことが、近隣市の小学校で発生しています。昨日は、この事件の初公判が開かれました。以前は、不審者対応訓練は『児童を守る』ことが主眼でしたが、この事件を受け、自らの身を守るという視点も重要になってきています。『自分事』として真剣に受講してください。」

去年の訓練は体育館で行いましたが、先述の事件を受け、リアル感を出すべく、研修は1年生の教室で行いました。

実際に刃物(偽物)を出し、緊張感あふれる話が続きます。

警察官の方「私がこの教室に来るまでに、防犯カメラのモニターで確認した人はいましたか?」

シーンとする教室

警察官の方「だったら、私が不審者だったら、簡単に校内に入れるということですよね?」

警察官の方「防犯カメラのモニターを見ることを習慣にしている人はいますか?」

耳の痛い言葉が続きます。

警察官の方「お遊戯のような訓練だけをやっていては、実際の場面で対応することはできません。」

児童が下校し、安堵していた教職員たちの顔の表情がどんどん引き締まっていきます。

実技編の研修は、場所を変えて、多目的室に移動します。

さすまたの使い方を学びます。

さすまたは、相手を倒すことではなく、行動を抑えることが目的の道具であることをあらためて教えていただきます。

ちょっとした持ち方、体重のかけ方などにより、相手を制圧する力が大きく変わります。

基本姿勢なども丁寧に説明していただきました。

研修の最後、質問を受けていただきました。

校長「校内にいらっしゃる方は、地域の方や業者の方などが多く、最初からそれらの方を不審者として扱うことは難しい面があるのですが・・・。」

警察官の方「実際に校内に不審者の侵入を許す事件が発生しているわけであり、今までの見方をしていては対応できません。」

校長として、いろいろ考えさせられる研修になりました。

2学期には、児童を交えての不審者対応訓練を行う予定です。

警察官の方「先生方が負傷して倒れてしまったら、誰が子供たちを守るのですか?」

自分の身を守ることも真剣に考えていかなければなりません。

校長としては、誰でも気軽においでいただける学校が理想なのですが。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度第1学期終業式+α

今日は、1学期最後の日です。

リモートによる終業式が行われました。

式に先立ち、剣道で全国大会に出場する児童を紹介しました。

続いて、校長からの話です。

スライドを使いながら説明しました。

まずは、7/11に5年生が世界陸上の会場となる国立競技場の見学ツアーに参加したことを紹介しました。

東京オリンピックで使われた表彰台・・・うらやましい!

5年生たちも、あらためて貴重な経験だったことを振り返っています。

続けて、1学期のまとめの話です。

始業式・入学式からスタートしましたが、6年生や2年生が1年生を迎えるためにずっと努力し続けてきたことを伝えました。

また、各学年の校外学習の様子を紹介しました。

特に5・6年生の移動教室は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を踏まえた独自企画がたくさんあったことが成功につながったと紹介しました。

さらに、移動教室終了後も、6年生は日光移動教室PR動画の作成、5年生は4年生に対する八ヶ岳移動教室報告会の開催など、下学年に向けた取組を進めたことも立派なことであると話しました。

日常の学校生活の中でも、たくさんの「子供たちがつくる学校プロジェクト」が実行されてきたことを紹介しました。(スライドは、集会委員会の「ドッキリ集会」)

また、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は高学年だけが行うものだけでなく、例えば、2年生が外遊びの仕方を1年生に教えたり、各学級でお楽しみ会や夏祭りなどに取り組んでいたりすることも、自分たちの生活を自分たちでよくしようとしていることなので、「子供たちがつくる学校プロジェクト」になることを説明しました。

学校全体に関わるイベントを企画・運営するのは「児童会本部役員会」や各委員会の委員長を加えた「中央委員会」です。密かに潤徳小152年の歴史で今までないほどの大イベントが進行し始めていることを2学期の予告とし、校長の話を終えました。

次に、3年生の代表児童からの今学期の振り返りと2学期の抱負の発表です。

3年生A「私は、校長先生との約束のとおり、先生の話を真剣に聞くようにしたら、勉強が分かるようになってきて・・・。」

えらい!

友達の発表をしっかり聞いている3年生たち。

代表児童の2学期の抱負は、運動会で頑張りたいことを挙げていることが多かったようです。

2学期は大きな行事が目白押しです。

続いて、本校名物のオンライン生伴奏による校歌斉唱です。

卒業まで、公的な場では、校歌斉唱をするのが残り少なくなってきた6年生。

一方、ようやく校歌を覚えた1年生。

どの学年も、自分の学校にしかない校歌を大切にしてほしいものです。

終業式が終わると、生活指導部の担当教員から夏休みの生活についての指導があります。

担当教員「今年の夏休みは、7/19~8/24の37日間です。」

これを聞き、歓声を上げる子供たち。

楽しい夏休みですが、自分の命を守る安全な夏休みにもしてほしいと思います。

続いて、情報担当の教員から、夏休みに持ち帰るChromebookの使い方についての指導です。

何と、今回は、「Chromebookのよくない使い方」の5年生児童による動画付き!

「子供たち?先生?がつくる学校プロジェクト」です。(笑)

盛りだくさんの終業式の内容でしたが、どれも大切なこと。

しっかり意識して夏休みを過ごしてほしいものです。

終業式が終わった後は、学級指導になります。

最終日のメインは何と言っても通知表の配布です。

1年生にとっては、人生初の通知表です。

担任から一人一人に愛情のこもった言葉がかけられ、通知表が渡されていました。

このことは、1年生だけではなく、どの学年でも同じです。

ただし、今年度、6年生はちょっと違います。

4月に実施した「全国学力・学習状況調査」の結果が例年より早く発表されたため、通知表と一緒に調査結果の個人票も渡しました。

自分の足りなかったところはどこなのか把握し、夏休みの間にそこを補うような学習を進めてほしいと思います。

夏休みは、遊んでばかりだけではいけません。

学校からは「夏休みの課題」が示されます。

1年生のときより課題の増えた2年生。

計画的に取り組むか、最後にまとめて取り組むか・・・

「アリとキリギリス」の絵本を読んで考えましょう。(苦笑)

最終日は身の回りの整理、大掃除も大事です。

持ち帰るものを整理する4年生たちです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」、続行中の3年生たち。

教室に大迷路を作って遊びます。

途中に様々なチェックポイントを作って、簡単にはゴールできないようになっているようです。

5年生は、「SOSの出し方に関する教育」に関するビデオを視聴しています。

「SOSの出し方に関する教育」とは、「子供が、現在起きている危機的状況、又は今後起こり得る危機的状況に対応するために、適切な援助希求行動(身近にいる信頼できる大人にSOSを出す)ができるようにすること」、「身近にいる大人がそれを受け止め、支援ができるようにすること」を目的とした教育です。

端的に言うと、増加傾向にある若年層の自殺未然防止につなげる取組です。

そういうことの絶対ない夏にしてほしいと強く願っています。

校長に元気よく「さようなら!」と言って下校していく1年生たち。

今日は関東地方が梅雨明けしたということで、これから「酷暑」が続く予想となっています。

(子供たちの命を預かる立場としては、今日が終業式でちょっとホッとしていますが・・・。)

暑さから自分の身を守るということもキーワードになるような夏になりそうです。

楽しく、安全な夏休みをお過ごしください!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】あと、1日!

明日はいよいよ1学期の終業式です。

その前日である今日は、学校はいつもと違う雰囲気です。

学習の最後のまとめを行う日でもあります。

3年生は社会科や総合的な学習の時間に調べたことについて「日野市新聞」にしたり、「高幡不動博士」として学級内で発表し合ったりしていました。

1年生もいつの間にか「Chromebookの達人」になっています。

夏休みには初めて家庭に持ち帰りますので、自学の習慣がつくとよいと思います。

2時間目に5年生が着衣泳の練習をするというので、プールに行ってみました。

すると、

5年担任「わざわざ、校長先生が来てくださいました。ということで、校長先生が浮く見本を見せてくださいます。」

え・・・?

聞いてないし。単に、ホームページのネタ探しに来ただけなのに。

無茶振りだと思いつつも、なぜか、小芝居を入れてしまう校長。

火の神「我は、八ヶ岳の火の神であ~る!」(なぜ、火の神なのかは、こちら)

火の神「でも、今日は、ちょっと暑いから、プールに遊びに来たぞよ!」

火の神「あ、でも火の神だから、水が苦手だった!溺れる~!!」

5年生たち「あはは・・・」

そこに、サッとペットボトルが投げ込まれます。

校長にとって、この着衣泳は毎年の体重増のバロメーターになるもの。

何とか今年もギリギリ浮くことができました。

また、来年に向けて体重減を誓う日となります。

5年生から拍手をもらって、ちょっと照れる校長です。

その後は、5年生も実演です。

高学年の着衣泳の練習で、今年度の水泳指導も無事終了です。(6年生は、7/15に実施済み)

学期末に多くのテストに取り組んできた子供たち。(詳しくは、こちら)

1年生のときは、テスト返却時にニコニコしていた子供たちも、2年生になり、計算が難しくなったり、習う漢字が多くなったりして、テストが返却されて渋い表情の子も増えてきています。

しかし、テストは点数で一喜一憂するものではありません。

むしろ、どこができなかったか自分で把握し、きちんと直すことが大事です。

ですから、返却されたときのテスト直しが大切なわけです。

と、神妙な顔つきだった子供たちも3時間目になると表情が一変。

黒板を見ると、「2年2組の子どもがつくる学校プロジェクト 2年2組夏まつり」

と書いてあります。

「お笑い」の有志が、「おおきなかぶ」のパロディーを演じて、教室中、爆笑です。

確かに、こうしたお楽しみ会系のイベントは、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の原点でもあります。

2年生の別の学級も夏祭り真っ最中!

通りかかりの1年生の学級でもお楽しみ会の遊びに取り組んでいました。

さらに、3階の4~6年生の教室に行くと、一層パワーアップ!

4年生の夏祭りは本格的。各種の遊びコーナーに相当気合が入っています。

黒板の「祭」の字もひときわ目立ちます。

6年4組の七夕祭り会場にはたくさんの子供たちがいます。

1クラスの人数より多くなっているので不思議です。

6年生A「隣の5-1で、お楽しみ会の準備を廊下で待っていた子たちを誘いました!」

思わぬ即席異学年交流です。

一方、その裏では、2学期末の連合音楽会の楽器オーディションが音楽室で行われています。

6年生は気を抜いてばかりはいられません。

で、5年生たちが何の準備を廊下で待っていたかというと・・・

身の毛もよだつ、お化け屋敷の準備です。

中をのぞいてみると、手を真っ赤にぬった血だらけの子供たち・・・

「貞子」バージョンの女子・・・【閲覧注意】

この後、凄まじい悲鳴が教室にこだましていました。

今日は給食の最終日でもあります。

カレーに始まり(詳しくは、こちら)、カレーで終わる1年生たち。

ナスがたくさん入った夏野菜カレーを満喫です!

お替わりに並び、もりもり食べるように成長しました。

それにしても、普通は「楽しい夏休みを!」というのが定番なのですが、夏休みに入る前に学校で思いっきり楽しんでしまう本校の子供たち。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」が定着しているのを感じます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「第1回ウリサク祭り」結果発表!+α

今朝は、児童会本部役員による臨時児童集会がオンラインで行われました。

まずは、「第1回ウリサク祭り」のキャラクター総選挙(詳しくは、こちら)の結果発表です。

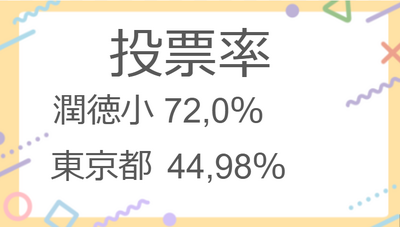

いきなり、投票率が示されました。

先日の都議選の投票率が44.98%、それに比べ、キャラクター総選挙の投票率は72.0%なので、潤徳小はすごい!というロジックなのですが・・・

ちょっと、選挙権をもつ大人とすると、モヤモヤする比較で・・・。

潤徳ファンの皆様、7/20の参院選にはぜひ投票に行って、子供たちを見返しましょう!

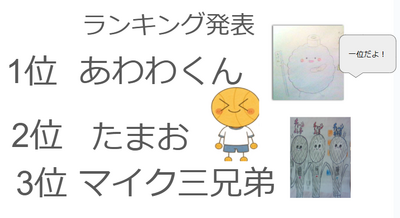

結果は、1位 保健委員会「あわわくん」(113票)、2位 体育委員会「たまお」(81票)、3位 放送委員会「マイク三兄弟」(58票)となりました。

特に高学年にとっては、自分たちの委員会のキャラクターの人気度は気になるところ。

結果発表があるたびに拍手が起きていました。

それに続き、2学期に向け「運動会実行委員」の募集の告知がありました。

「中央委員会」で今年度の運動会の取組を議論する中で、低・中学年の意見も取り入れていこうということにまとまり、全校に周知したものです。

今年度の運動会、新たな展開がありそうです!

本部役員からは、どの子も幸せな夏休みが送れるよう、「フードリボン」の取組などの紹介もありました。

今朝の集会を担当したのは、発表担当の児童会本部役員会の子供たちでしたが、2学期に向け、様々な企画を準備しているので、「子供たちがつくる学校プロジェクト」、目が離せない展開になりそうです。

さて、こうして記事を書いている間に、今日も「潤ファミ先生」の方々が4年生のそろばんの学習支援に来てくださいました。

4年生も「先生たち」を信頼しながら学習に取り組んでいます。

本当にありがとうございます!【校長】

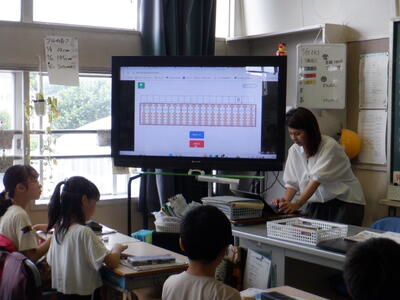

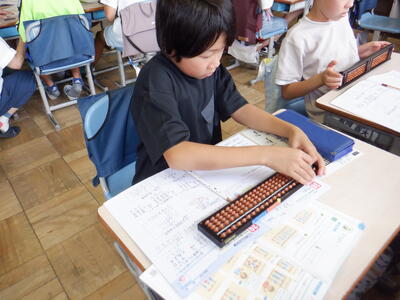

【潤ファミ】算数「そろばん授業」(4年生)

本日は4年生の算数で「そろばん」を学習しました。

そろばんは、実は3年生からの引き続きの学習となりますが…毎日そろばんを触っている児童はなかなかおらず…

子供たちにとっては、かなり久しぶりに触るそろばんとなっています

教室の中には児童の数倍あるそろばんが掲示されています。

久しぶりに行うそろばん授業です。子供たちから質問が飛び交うこと間違いなしの授業です。そして、4年生の児童数は、各学級30名を超えています。これを担当の教員だけで指導するのは、とても困難です。

そんなときには、今年度からの取組である「潤ファミ」にお手伝いの募集をお願いしました。

そして、本日はご多用の中5名の方が来てくださいました。

授業を担当する少人数算数専科の教員は、「助かります!」と安堵の表情です。

「どうしてもわからない場合には、テレビ画面もみてね。」と、声掛けがあります。

担任が大型モニターを使ってデジタル教科書を写します。見事、デジタルとアナログの融合授業です。

そうすると、潤ファミの皆様が一人一人の疑問に答えてくれます。

子供たちは、安心して学習を進めることができます。

「あってますよ。」と、優しく声を掛けてくださいます。

自分がやっていることに自信がもてると児童は自分で学習を進めることができます。

友達と教え合う姿も見られます。

「せんせ~い!!あ。違った。でも、みんな先生か~。これ、合ってますか?」と、どんどん聞くことができます。

とても温かな空気に包まれたそろばん授業となっていました。

技能支援だけでなく、問題も潤ファミ先生が出題してくださいます。

「もっとやりた~い。」と声が上がります。

担当の教員からは「本当は明日勉強する繰り上がりの計算。難しいけどやってみちゃう?」の声に自信を付けた子供たちは「やりた~い。」と意欲満々。

繰り上がりのある計算に挑戦する子供たち。

でも…

「難しい~!!」の声 …ですよね…

と、担当の先生からは「安心して。明日、きちんとやるからね。また潤ファミ先生も来てくれるからね。」

「あ~。よかった。」と、素直な子供たちです。最後は感謝の気持ちを「ありがとうございました。」と伝えます。

本日ご来校いただいた潤ファミの皆様に感謝申し上げます。そして、明日ご来校いただく潤ファミの皆様、子供たちのためにお力添えいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】★児童集会★ビンゴ大会

本日、1学期最後の児童集会が行われました。今回のお題は、子供たちが楽しみにしていた「ビンゴ大会」。各教室をつないで、ミートで実施しました。

ビンゴになった学級は、「クラス名とビンゴ!」をchatで知らせるルールとなっています。

実はこの日、朝の職員室では先生たちが真剣な表情でビンゴ必勝法を話し合っていました。「どうやったら早くビンゴを知らせられる?」と、必勝法を聞き出す様子も。先生たちの本気は、子供たちと同じくらい。ビンゴ大会は、朝の職員室からすでに始まっていました。

いよいよ、ビンゴ大会が始まりました。この学級では代表児童が印をつけています。

じっと画面を見つめます。

祈っている児童もいます。

どの学級も真剣そのものです。

ひとつ当たる度にクラスから歓声が上がります。

そうこうしているうちに、「ビンゴ!!」を知らせる学級がでてきました。

学級の中は、大歓声です。

画面越しにあちらこちらから喜びの声が届く、にぎやかな時間となったビンゴ大会ですが、そろそろ終盤です。

前回のビンゴ大会と違ところは、この時間に表彰までしてあげようというところです。

集会委員会の粋なはからい。「子供たちがつくる学校」ですから、どんどん新しい意見が取り入れられていきます。

ビンゴ大会3位 集会委員会手作りの「マジックボックス」が受け渡されます。

クラスの児童も拍手でお祝い

第2位 担任も共に喜んでいます。

そして…いよいよ第1位!!!

小さい手を大きく振って喜んでいました。

そうです。見事第1位は、1年生の学級でした。ビンゴ大会に年齢は、関係ありません。

集会委員会の児童も一緒に健闘を称えます。

集会委員会がカメラ役も行いました。皆が歓喜に沸いている場面を逃さないように役割分担も自分たちで決めていました。学期末となり夏休みムードが高まる学校内ですが、高学年はこのように委員会の仕事等、最後まで自分がやるべき仕事を全うしています。

全校が楽しめる集会を考えてくれた集会委員会の皆さん、今日は楽しい時間を提供してくれてありがとう。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1学期まとめのクラブ活動

今日は、1学期最後のグラブ活動が行われました。

7/7の1学期最後の委員会活動のときと同様、各自で振り返りを行い(詳しくは、こちら)、「キャリア・パスポート」のファイルに挟み込むことになります。

図工室が活動場所のクラフトクラブは、今日はミサンガ作りに取り組んでいます。

隣の家庭科室では、家庭クラブの子供たちがハンカチ作りを行っています。ミシンの周りに集まっているのは、刺繍を縫うためのようです。

一心不乱に踊るダンスクラブの子供たち。軽々しく声を掛けにくい雰囲気です。。。

こうしている間に、写真屋さんが活動場所を回り、クラブごとに6年生の卒業アルバム写真を撮影していきます。

互いに見せ合うため、作業に没頭しているイラストクラブの子供たち。大所帯なのに静寂な時間が流れます。

デジタル制作クラブでは、「Scratch」による、プログラミング学習が行われていました。

理科室では、科学クラブの子供たちが「さわれるシャボン玉作り」に取り組んでいました。

しかし、すぐに割れてしまい、材料の調整に難航していました。

カードゲームに熱中する屋内レクリエーションクラブの子供たち。時間がどれだけあっても足りなさそうです。

体育館では卓球クラブが活動しています。

対抗試合に歓声が上がっています。

とんぼ池で生き物探しをする、生き物クラブの子供たち。

同じような活動をしていた2年生たちと違い、多くの小魚やザリガニなどを捕獲していました。

校庭で活動する、球技クラブと陸上クラブの子供たち。

台風の影響もあまりなく、曇り空で活動を始めましたが、急に青空が広がり、先週を思わせるような暑さになってきました。

ひんぱんに水分補給をする子供たちです。

クラブ活動は、学年や学級の枠を超えて、共通の興味や関心をもつ仲間と自主的に活動するものですから、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の意義に重なるものです。

クラブ長を中心に、どのクラブも楽しく、和気あいあいと活動していました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】日光移動教室PR動画、完成!

昼休みが始まると、6年生たちが校長室をノックし、大挙して室内に入ってきました。

6年生代表「私たちが作ってきた、日光移動教室のPR動画が完成しました。これは、他の学年の子たちにも、私たちが日光でどんなことを学んできたのか知ってもらい、これからの役に立ててほしいからです。校長先生がよければ、玄関のモニターで動画を流していただけませんか。」

6年生たちに問いかけます。

校長「史上最強で最高の日光移動教室になりましたか?」

即座に全員の手がサッと挙がります。

ここまで自信があるなら、許可しないわけにはいきません。

校長室で一緒に見始めましたが、素晴らしい出来です。

校長「動画の編集とか、自分たちだけでやったの?」

6年生たち「はい。」

日光移動教室実行委員の一部と有志の児童は、ここしばらく、この動画作成にかかりきりになっていました。(詳しくは、こちら)

BGMを入れたり、アニメーション効果を入れたりするなど、高度な編集技術を使い、8分余りの大作動画をつくり上げました。

さすが、「デジタルを活用したこれからの学び」推進地区実践校である本校の6年生たちです。(ちょっと宣伝)

せっかくなので、昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」に動画を流す作業も6年生自身に行ってもらいました。

こうして、「潤徳小デジタルサイネード」に動画が流れ始めました。

昼休みですが、4時間授業の1年生たちは下校時間になります。

観察力のある1年生たち。

モニターの画面が切り替わると、すぐに「あ、日光だよ!」と声を上げていました。

行ったことはないはずですが・・・(笑)

なお、今日は、中休みも昼休みも校庭で遊ぶことができました!

いつ以来の光景でしょう。

やっぱり、学校はこうでなきゃ!

昼休み開始時の暑さ指数(WBGT)の数値は24.3(注意)のレベルであり、昨日の同時刻の35.9(危険)から一気に11.6も数値が下がりました。

というより、これが普通の夏なのですが。

いずれにせよ、久し振りに校庭で遊ぶことができて、子供たちもストレス発散です。

国立競技場のフィールドもいいですが、潤徳小の校庭で思いっきり走るのも魅力的です。(笑)

担任たちからのねぎらいを受け、動画プロジェクトチームの仕事も終了です。

6年生の保護者会の際に上映した動画とも違う、子供たち手作りの動画「日光で得た学び」、来週の終業式の前日までは「潤徳小デジタルサイネード」で流れていますので、学校にお立ち寄りの際などにご覧ください。【校長】

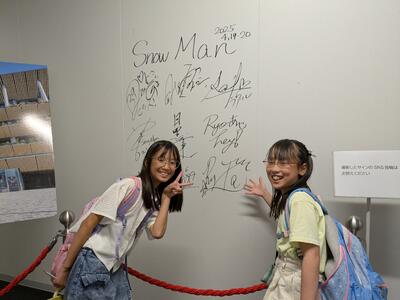

国立競技場特別スタジアムツアー(5年生)

「世界陸上」が9月13日から開幕する予定です。

本日は、その舞台となる国立競技場に5年生が見学に行きました。

これは、国立競技場を実際に見て、感じて、知ってもらうことを目的とした東京都教育委員会の取組です。しかし、東京都全ての5年生が体験できるツアーではありません。先生方が抽選で勝ち得たプログラムです。

それにしても、朝が早い!!

子供たちは…

とても元気な様子です。

楽しみだ〜!!の気持ちとは裏腹に渋滞です。

到着しました。緑と木の調和が施された競技場です。

メモの用意もばっちりです。

いよいよ、競技場の中へ!

「うわぁ。」と、思わず歓声があがります。

ぐんぐん降りて行きます。

子供よりも、もしかしたら私の方が大興奮!この場所を歩けるなんて!!

選手出入り口です。

選ばれし11名のサッカー選手のユニフォームが迎えてくれます。

副「すごい!けーすけ ほんだ だね!!」

子「聞いたことある…かな…」

私の興奮に付き合ってくれます。

サインもありました!

こちら、SnowManのサインです!

こちらは、子供も「すごい!!やったぁ!」と、テンション高く。

代わる代わる表彰台へ

いつか、選手として戻ってくると誓ったロッカールーム

選手の気持ちを味わいながら入場します。

満席だと6万人以上。

スタッフの方からは「入場のときの大歓声は、それはもう、何とも言えませんよ〜。」と教えていただきました。

後で考えるととても有名な方だったのかも…

水分補給も本格的です。

今日は、特別がたくさん。

本物のレーンで走ることができます。

準備運動もして

走ります。

担任も走ります。応援団つきです。

2グループに分かれてのツアーです。

もう一方のグループを発見!

世界陸上のマスコットキャラクター「りくワン」と記念写真も撮れます。

すぐに仲良くなれます。

暑すぎない気温と

大勢のスタッフの皆様のおかげで

特別なスタジアムツアーとなりました。

そして、たくさんのお土産をいただきました。

スタッフの方からは、子供たちは、楽しんでくれたでしょうか。スポーツ離れが進んでいるので、これを機会にスポーツに興味をもってもらえたら嬉しいです。というお話がありました。

体育の学習指導要領には、運動やスポーツを「する」だけでなく「みる 支える 知る」

の観点を大切にすることが書かれております。今日みて知ったことで、いつかこの競技場で選手や支える役柄として活躍する子供たちがでてくることを願っております。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第2回たて割り班活動

今日は、今年度2回目のたて割り班活動が行われました。

今回から、校内には「たて割り班コーナー」ができていて、事前に遊ぶ内容や担当の6年生たちからのメッセージが掲示されています。廊下を通る際に確認している子供たちです。

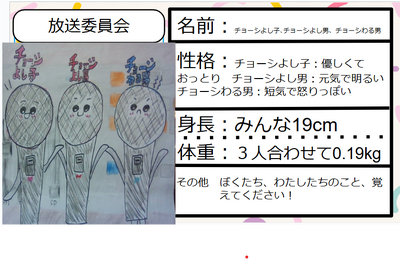

昨年度までは、たて割り班活動の全体指示は代表委員の児童が行っていましたが、「中央委員会」で議論し、今年度からは「本職」の放送委員会の児童が全体指示を行うことになりました。機械操作に慣れていて、アドリブも効くので安定した指示を出しています。

このように、本部役員会だけでなく、様々な委員会が担当を担うことが今年度の特徴です。

5年生が1年生を迎えに行き、遊び場所の教室まで連れていきます。

その間に、6年生は遊びの準備を整え、2~4年生は自分たちで移動します。

そして、1年生と5年生が到着し、出席を確認するとたて割り班活動の遊びが開始されます。

1年生はまだ遊び慣れていませんから、定番のいす取りゲーム、ハンカチ落とし、ばくだんゲーム、よつかど等で遊ぶ班が多く見られます。

そんな中でも、新たな遊びにチャレンジする班も見られます。

ちぎり選手権(1枚の紙をちぎって、できるだけ長くする)

パートナーを探せ!

ウィンク殺人事件

絵しりとり

本来は、半分の班は、外遊びの計画を立てていました。

しかし、酷暑の中では、外遊びを断念せざるを得ません。

たて割り班活動開始時の13時ころの暑さ指数(WBGT)の数値は何と35.9!(気温は42℃)

危険の「31」の数値を大幅に超え、このことが毎日続いています。

もはや、地球は人類の生存できる場所ではない?

と思えるような「異常」なことが「日常」になっています。【校長】

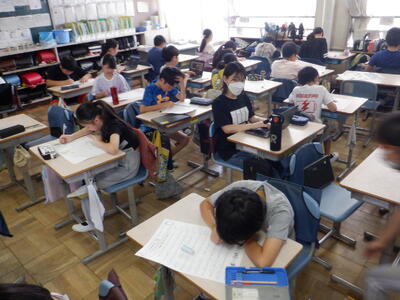

テスト百景

小学校では、中学校や高校のような「定期考査」はありませんが、今は通知表の基礎データをまとめる時期でもありますので、各学級で子供たちがテストに取り組んでいるのをよく見かけます。

2年生は、算数のテストに取り組んでいました。

水のかさを測るために「dL」と「L」の単位を使い分けます。

特に「dL」は日常生活であまり使わない単位ですから、授業で実際に「dLます」を使って様々な入れ物に水を入れたときなどの量感が身に付いているかが大事になります。

3年生は、1時間目にプールに入った後、2時間目にテストを行っていました。

さすがにハードなのか、テストが早めに終わったら「お休みモード」に入っている子も・・・

小学校生活もハードです。(苦笑)

4年生は、学年共通で、「東京ベーシックドリル」の「診断テスト」に取り組んでいました。

学習の定着度を測るものですから、内容は3年生のものです。

校長「3年生の問題だから簡単だよね~?」

4年生たち「・・・」

テスト中なので、担任がひそひそと校長に耳打ちします。

4年担任「実は、かなり忘れていて、難しいみたいです・・・。」

定着度に課題あり・・・かな?

5年生は・・・出ました!「漢字50問テスト」!!

この時期ならではの高いハードルです。

習う文字数も多い5年生ですから、なかなか鉛筆の進まない子もいます。

大人も、パソコンやスマホで文字を書くことが少なくなりましたからねぇ・・・。

しかし、小学生のうちに人生の基礎学力を身に付けることは大事ですから、漢字をしっかりと書いて覚えたいものです。

そして、6年生。

この学級でも国語のテストに取り組んでいるようです。

ふと、問題を見ると・・・

・身体ソク定を受ける。

・学校の規ソクを守る。

同じ読み方の漢字を書き込むようですが、さすが、6年生、難しい。。。

さて、1年生ですが、入学から3か月が過ぎ、小学生としてテストの洗礼を受けています。

算数のひき算のテストのようです。

「簡単だよ!」と言いながら、堂々と指を使って計算している子もいるのが1年生らしいです。(苦笑)

別の1年生の学級では、音楽の鍵盤ハーモニカのテストを受けています。

できたら、ワークブックにシールを貼ります。

ペーパーテストだけでなく、実技のテストもあります。

こうしてテスト漬けになる中で、幼稚園児・保育園児から小学生になっていく子供たちです。【校長】

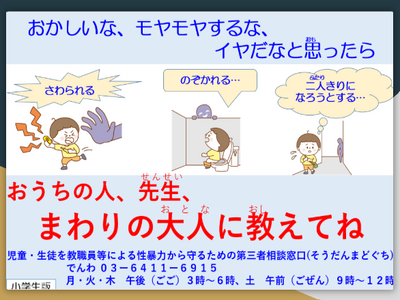

全校朝会(7月8日)

今朝は、今学期最後の全校朝会がリモートで行われました。

まずは、6年生の日光移動教室の話題からです。

目標の「史上最強で最高の移動教室」を達成した6年生たち。

おまけに史上最高の恵まれた天候になったことを画面を見ながら懐かしそうに振り返っています。

続いて、子供たちに問いかけます。

校長「7/1は何の日か知っていますか?」

多くの子たちは「?」という反応のようです。

実は、7/1は「日野市子ども条例」の日です。

毎年、この時期に全校朝会で「日野市子ども条例」のことを触れているので、今年も話をしました。

低学年には難しいところもありますが、条例は市独自のきまりであることを説明しつつ、「おしえて日野市子ども条例 のっちと一緒に楽しく学ぼう」の動画のポイントになる部分を流しました。

「日野市子ども条例」では、第1条で、「市と市民が一人ひとりの子どもの権利を尊重し、保障、擁護することで、子どもの幸福の実現を目指し、子どもが健全に育つことができる環境をつくること」を定めています。

「子どもの権利」とは、以下の4つを指します。

生きる権利:子どもが安心して生きるための権利

育つ権利:子どもが元気に成長するための権利

守り守られる権利:子どもがいじめや虐待から守られる権利

参加する権利:子どもが自分の意見を言って社会に参加する権利

このことは、市民全体で人権を守っていくことにつながると、時々画面を止めながら丁寧に説明しました。

さらに、人を叩いたり、嫌な事を言ったりして、誰かの身体や心を傷つけたりすること、また、体の大事な部分に触ろうとしたり、服で隠れている部分をのぞこうとしたりすることなども人権を侵害する行為であり、大人、子供を問わずやってはいけないことであると話しました。

また、困ったことがある場合の相談方法や窓口について紹介しました。

すると、画面を見ていた1年生から、「これって、トイレに貼ってある紙だ!」との声が上がっていたそうです。

(写真は2年生の教室です。)

確かに貼ってあります。

1年生の観察力、おそるべし・・・

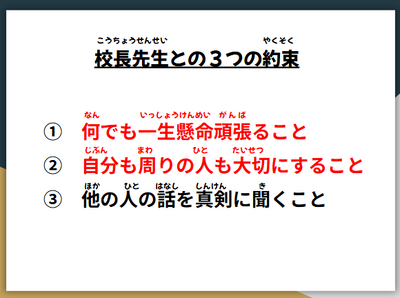

本校には、「潤徳小学校条例」とも言える「校長先生との3つの約束」があり、全児童がこの約束を守ることを始業式、入学式で誓っています。

このうち、2番目の「自分も周りの人も大切にすること」の約束が人権を守ることにつながり、全員がこの約束を意識して生活することで「笑顔招福」の学校につながると話をまとめました。

全校朝会終了後から、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」で、「日野市子ども条例」の動画の全編を繰り返し流していますが、休み時間や教室移動のときなど、多くの子が足を止めて眺めていました。

さて、最近、教員の不祥事に関する報道がよく見られます。

本校でも職員打合せの際などに校長から注意喚起を行っていますが、注意する私も、聞いている教職員も大変やるせない気持ちになっています。

極めてごく一部の教員の卑劣な行為で、日々、子供たちに情熱と愛情を注いで接している多くの教員の信頼が失われてしまうのはとても残念なことです。

本校では、教職員も児童も「日野市子ども条例」の趣旨を踏まえ、互いの人権を守る実践を着実に積み上げてまいります。【校長】

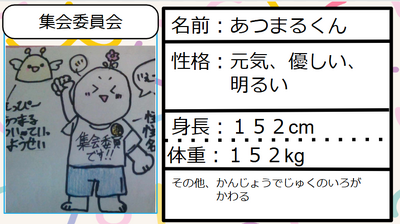

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1学期まとめの委員会活動

今日は、5・6年生による7月の委員会活動の時間がありました。

こちらは、保健委員会の子供たちが集まっているところですが、今学期の活動の振り返りを各自行っています。

記載した用紙は、小学校から高等学校までの学習活動や学校外での活動を記録し、自己評価を行う「キャリア・パスポート」のファイルに挟み込むことになります。

放送委員会では、昼の放送の「リスナーアンケート」の新しい「お題」を検討しています。

これまで、「もしも、100万円が落ちていたら」、「もう一人の自分がいたとしたら」、そして新ネタの「恋愛相談」など、数々のアイデアを出してきた子供たち。

2学期も人気コーナーを作ろうと意気込んでいます。

集会委員会では、2学期以降の集会の計画を立てています。

校内を騒然とさせる、「ドッキリ集会」はあるのか、ないのか・・・

それは当日まで分かりません。(笑)

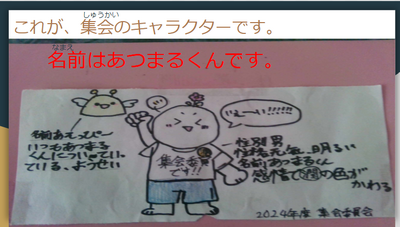

よく見ると、黒板には、集会委員会のオリジナルキャラクターの「あつまるくん」が描かれていますね。

こうして、各集合場所で話し合いなどを行っていると、順番に写真屋さんが回ってきます。

6年生の卒業アルバム用の委員会集合写真を撮影しているのです。

もう、6年生は、卒業に向けての準備が進み始めています。

もちろん、委員会活動の時間に常時活動を行っているところもあります。

栽培委員会では、花壇の雑草取りを行っていました。

今日は猛暑日。短時間でてきぱきと作業を進めます。

エコ委員会では、ベルマークの点数を数えています。

そして、本校の中核である児童会本部役員会です。(これに各委員会の委員長が加わると、特設の「中央委員会」になります。)

2学期に向けての壮大なプランを検討中です。

もちろん、極秘事項なので、ホワイトボードは撮影できません。

ホワイトボードには、「第1回ウリサク祭り」のキャラクター総選挙の開票結果も・・・

発表は後日です!【校長】

避難訓練(7月)

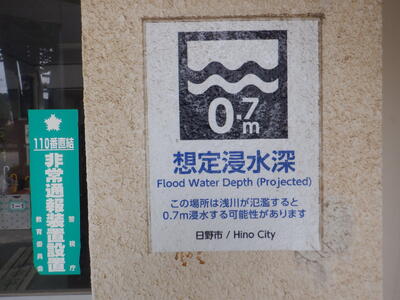

今月の避難訓練の想定は、集中豪雨が発生し洪水が予想される場合です。

校舎裏近くに浅川が流れる本校の立地は、台風やゲリラ雷雨等で急激に増水し、氾濫した場合、正しい避難の方法を理解しておかないと自らの生命に関わることになります。

洪水発生に関する全校放送が流れ、訓練開始です。

まずは、放送を静かに聞き、状況を把握します。

続いて、3階の各教室は、避難準備を始めます。

本校の周りは、浸水してしまい、外への避難ができないという想定です。

そのため、命を守る行動として、「垂直避難」をする訓練です。

2階にいる低学年の児童が、3階の高学年の教室に避難するのです。

そのために、机を下げて、低学年を迎え入れる準備をするわけです。

受け入れの準備をする4年生たち。

昨年度までは2階にいて、避難する側でしたが、今年度から3階での生活になり、受け入れ側になりました。

3階生活が3年目の6年生たち。

さすがに、あっという間に受け入れ準備を整えました。

受け入れ体制ができたところで、2階から3階に低学年が避難していきます。

廊下や階段の移動は「お・か・し・も」です。

こうして、ペアの高学年の教室に移動して身を守ります。

今年度、学級減の影響で、北校舎で生活しているのは3-3と3-4だけになります。

そこで、高学年の部屋に行くのではなく、北校舎の3階の空き教室に一緒に避難します。

人数が確認できたところで、校長の講評です。

・外は晴れてるが、今は大雨が降り、雷も鳴っているようなイメージをもってほしい。

・浅川が洪水になってしまうと、学校の周りは70cmほど水浸しになってしまう予想になっている。1年生なら、胸くらいまで水に浸かってしまうので、外に避難することはできない。

・そこで、できるだけ高いところに避難する訓練である。