文字

背景

行間

日誌

今年度最後の避難訓練

本日(3月5日)の掃除の時間、3月の避難訓練を実施しました。今回は地震を想定した訓練で、子供たちへ事前に予告を行いませんでした。給食終了後、子供たちはいつものように清掃を行います。

地震発生を知らせる放送を聞いた子供たちは、それぞれの場所で身を守る安全な姿勢をとります。予告なしの避難訓練ですので、子供たちは突然の放送に驚いた様子でした。

教室で清掃をしていた子供たちは、上から物が落ちてこないところや机の下など、安全な場所に避難をしました。

廊下で清掃をしていた子供たちは、上から物が落ちてこないことを確認し、安全な場所で身を守る姿勢をとりました。

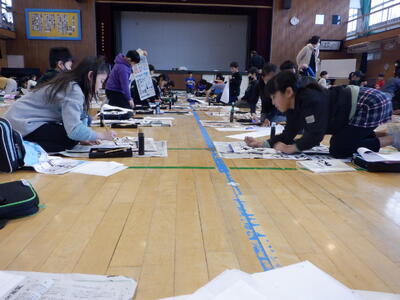

本日は、雨のために校庭ではなく、体育館に避難を行いました。

混み合う階段の踊り場では、低学年の子供たちを優先して避難させました。

予告なしの避難訓練ではありましたが、避難開始の合図からおよそ10分で、全員が避難することができました。

校長先生から、「命を守る行動を迅速にとることの大切さ」についてお話いただきました。

子供たちは、地震が発生した際の基本的な避難行動や避難経路を理解して、落ち着いて行動することができました。

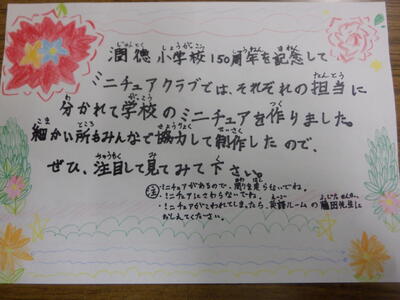

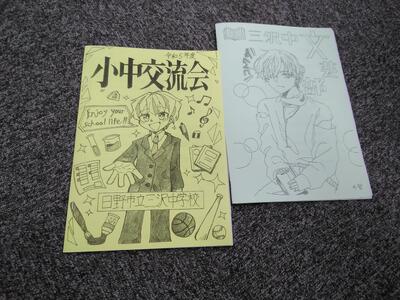

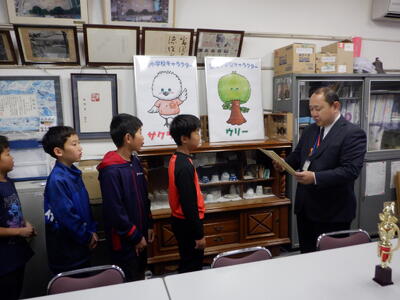

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤徳小学校ミニチュア」展示中!

昨日は、今年度のクラブ活動の最終回でした。

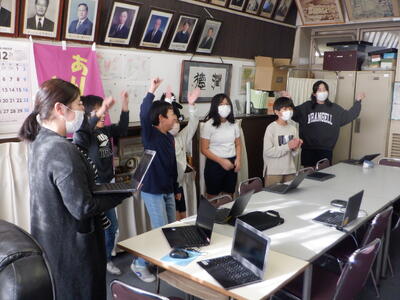

クラブ活動の時間が終わるころ、ミニチュアクラブの担当教員と児童が校長室を訪ねてきました。

ミニチュアクラブ部員「学校のミニチュアを作ったので、展示してもいいですか?」

校長は、ミニチュアクラブの子供たちが、地道に作業をしていたのを知っていたので、二つ返事でOKです。

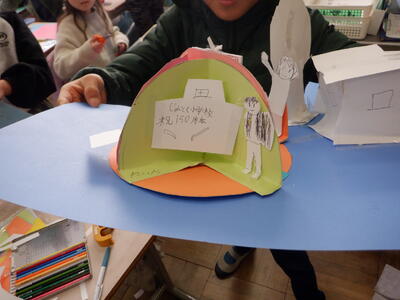

ご覧ください!この力作!!

潤徳小学校を完全再現です。

「ほほえみの丘」です。トンネルの感じ、周りに配置されたタイヤの様子などが細かく表現されています。

プールです。水を張った感じがよく表現されています。

プール横の畑に花が咲いているのも芸が細かいという感じです。

本校のシンボル、けやきの木と飼育小屋です。

本校のアイドルである、烏骨鶏の「大福」も散歩をしています。

砂場とその周りの遊具です。

砂の細かい感じがよくできています。また、「逆上がり補助板」まであって、とてもリアルです。

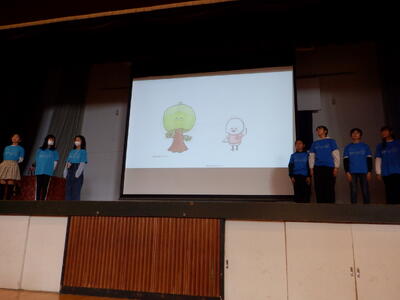

校舎です。ウリーとサクラモチが学校を見守ってくれています。

ウリーとサクラモチのミニチュアもたくさん作られました。

昨日の下校時、今朝の登校時と、展示に気付いた子たちが足を止めて見ています。

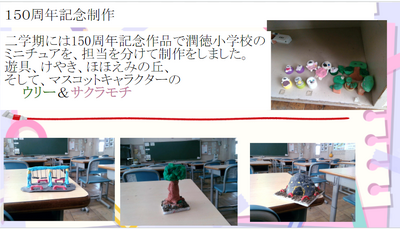

このミニチュアは、6年生の部員を中心に、本校の150周年をお祝いできないかとアイデアを出して作られたものです。

2学期から取り組んでいますので、制作期間は半年ほどという大作です。

職員室前にしばらく展示してあるので、学校にお立ち寄りの際などにご覧ください。

今年度は、様々な委員会やクラブが独自に150周年をお祝いしようと取り組んできました。

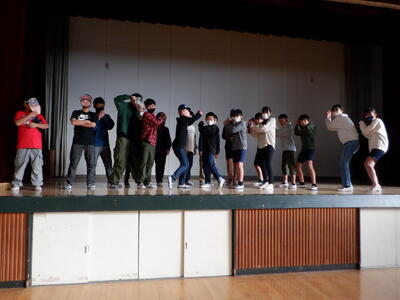

3/7にはダンスクラブ、3/8には音楽クラブの校内発表会もあります。

これからも、子供たち自身が考えた「盛り上げ企画」をどんどん実現させていきたいと思います。【校長】

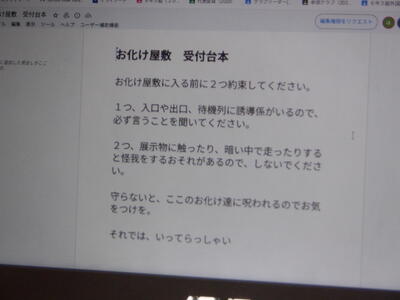

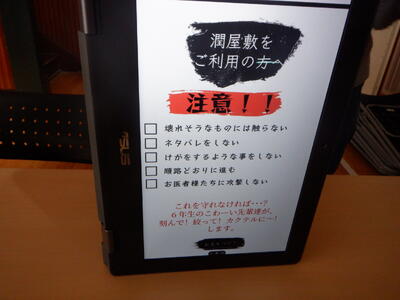

【子供たちがつくる学校プロジェクト】恐怖の館・・・「潤屋敷」

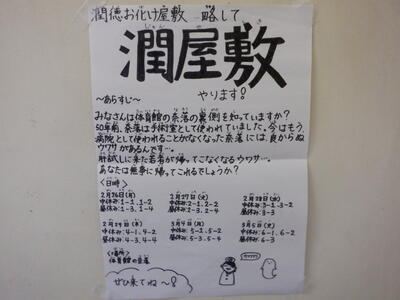

代表委員会の学年末の「3大プロジェクト」の1つとして、2/26から行われてきた潤徳お化け屋敷、略して「潤屋敷」が明日で終了します。

明日は、1クラスを残すのみ。

・・・もう、我慢できません。ずっと、「ネタバレ」防止のため極秘扱いしてきましたが、今日は、いよいよ、「潤屋敷」のほぼ全てを公開します!(閲覧注意!!)

2/26の初日は、1年生の体験日。

代表委員からの説明を受けたうえ、3〜4人グループを組み、会場である体育館の「奈落」に入ります。

すると、いきなり現れる人体模型!!

(実際には、暗い中に人体模型が立っています。「潤屋敷」のコンセプトは、廃墟となった病院です・・・。)

人体模型を通り過ぎたところにある「奈落」の中は、真っ暗・・・

相当の勇気がないと中に入ることがためらわれます。

駆け足で出口から出てくる子供たち。

笑顔の子もいれば、恐怖に引きつった表情の子もいます。

しかし、1年生で泣いてしまった子は1人。

もっと、大泣きの子が続出すると考えていた代表委員たち。

このことが彼らの心に火を点けました。

翌日以降、更に暗くなる会場。

暗黒の闇が子供たちに忍び寄ります。

1年生の翌日が体験日だった2年生の子たちの中には、全身震えて「奈落」に入れない子、担任と手をつながないと入れない子などが続出。

泣きながら体育館から出ていく子もいます。日に日に、仕掛けなどが強化されていきます。

低学年の子たちは、担任に連れられて会場にやってきましたが、4年生ともなると、自分たちで集まってきます。

何の放送も入れていないのに、続々と集まってくる子供たち。よほど楽しみにしているようです。

校長も体験してみました。

とにかく暗い!何も見えない!

そんな中を歩くと、「ドンドンドンドン!」と物音がしたり、顔を何かがすうっと触ったり、足をつかまれたりします。

そして、急に明かりがついたと思うと、そこには骸骨が!!

そして、次から次と、患者?お化け?ゾンビ?などが奇声を上げて登場します!

わずか10mほどの長さですが、恐怖の仕掛けが満載です。

今日は、いよいよ6年生の体験日。

いつの間にか、受付が初日よりも大幅にバージョンアップされています。

開場を待つ6年生たち。この光景は、1年生も6年生もあまり変わりません。いつもよりハイテンションになっています。

というわけで、いよいよ、ネタバレになりそうですが、「奈落」の中を大公開!

当然ながら、実際は、真っ暗な中、次々と恐怖の仕掛けが襲ってきます。

物陰に潜む患者?お化け?ゾンビ?役の子供たち。

高学年は忙しいので、日によっては、担当の児童が集まれないときもあります。

そんなときには、代表委員会担当の教員がお助けに入ります。

(明らかに楽しんでいるようですが・・・)

出口で、急に起き上がって驚かす、患者?お化け?ゾンビ?役の児童。学芸会で磨かれた演技力を発揮します。最後まで気が抜けません。

実際には、このように暗い中で、恐怖体験が続きます・・・。

出口から出てきた子に聞いてみます。

校長「どう、怖かった?」

子供たち「全然怖くなかった!へっちゃらだよ!」

などと答える子が多いのですが、一緒に「奈落」に入った子の手をぎゅっと握りながら話している子もたくさんいます。

その姿を見ていると思わず笑ってしまいます。

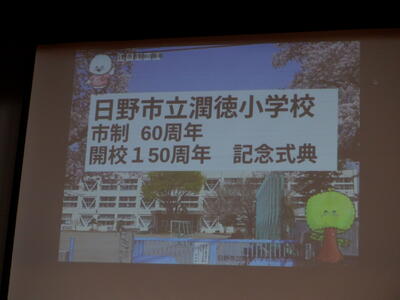

「日野市市制60周年 開校150周年」を盛り上げるべく、本校独自の取組をできる限り取り入れてきましたが、最後はお化け屋敷とは・・・

日本全国で約2万校の小学校がありますが、こんな年度末にお化け屋敷で盛り上がっているのは本校だけでしょう…

代表委員のみなさん、お疲れ様でした。明日の最終日もよろしくお願いします!

そして、「奈落」にいたお化けたち、これからは、体育館は卒業式、入学式などで使いますから、明日が終わったら、成仏してください。。。(苦笑)【校長】

(なお、今日から、ホームページタイトルのウリーとサクラモチが卒業式バージョンに変わりました!)

中学校進学を見据えて

今日から3月。

ということは、6年生の「小学校時代」もあと1か月ということになります。

いよいよ中学校生活が近付いてきました。

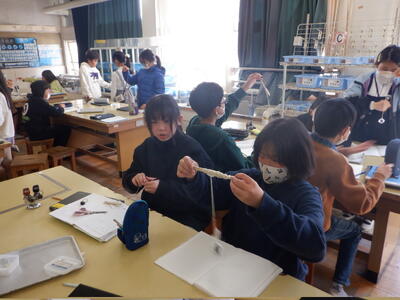

今日の6時間目、三沢中学校の先生方が本校に訪問され、6年生の授業の様子を参観しました。

6年1組は、家庭科で、これまで学んだ技能を生かした作品作りを行っていました。

ちょうど、三沢中の家庭科の先生も参観されており、子供たちの様子を真剣にご覧になっていました。

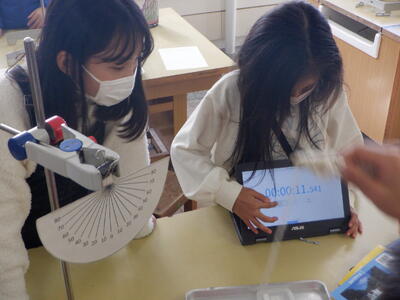

6年3組は、理科室で手回し発電機を使って、豆電球と発光ダイオード(LED)の点灯する時間を比較する実験を行っていました。

中学校の先生方も興味深げに実験をのぞき込んでいました。

6年2組は、教室で国語の授業を受けていました。

物語文「海の命」の初発の感想を考えています。

6年生らしく、集中して授業に臨んでいるところをご覧いただきました。

児童下校後は、三沢中の先生方と本校の6年担任とで、情報交換を行いました。

中学校でも円滑な学校生活が送れるよう、小学校からの引継ぎをしっかり行ってまいります。【校長】

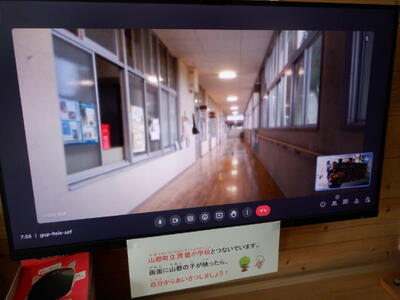

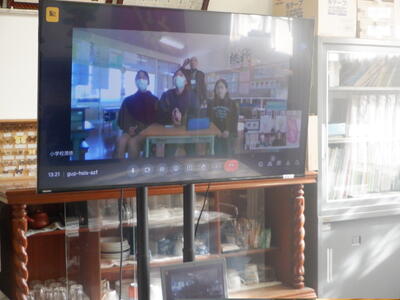

東西潤徳小学校コラボレーション〜あいさつ運動編〜

2/24に閉校記念式典を終えた山都町立潤徳小学校。

しかし、完全に閉校となるのは、年度末ですから、まだ1か月あります。

山都・潤徳小の池部校長先生とは、「これまでと変わらず、残りの期間もできる限り交流を深めていこう」ということで一致しています。

現在、本校では、代表委員による「あいさつ運動」の取組を進めているところです。

ここに、東西コラボをタイアップすることにしました。

この「東西潤徳小学校コラボレーション」の取組は、日野市教育委員会から「令和5年度特色ある学校づくり支援事業」の対象として認められています。

市からは、この取組に対する補助をいただいていますので、モニターを購入し、「潤徳小学校デジタルサイネージ」として日常的に活用を図っています。

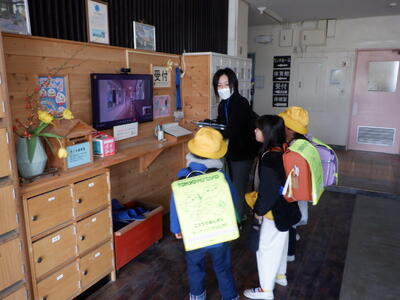

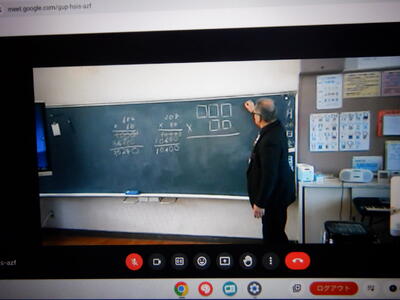

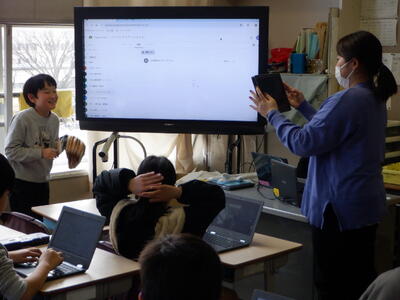

校内の連絡事項や山都・潤徳小の交流にちなむ写真や動画などを投影してきましたが、今日は、オンラインで終日、両校をつなぎ、自然に交流ができるようにしてみました。

午前8時前から、つないだ状態にしています。

出勤してきた本校の教職員も、山都・潤徳小の先生方にあいさつをしています。

登校してきた子供たち。

モニターの前は、ちょうど1年生の下駄箱になっているので、いつもと違うモニターの映像に早くも反応しています。

校長「今は、『あいさつ運動』をしているんだから、ちゃんと熊本の子たちにもあいさつしようね。」

1年生たち「おはようございま~す!」

画面に映っている、山都・潤徳小の子たちに次々声をかけていきます。

中には、教員と一緒に「こ・ん・に・ち・は~!」とあいさつしている子供たちもいます。

朝ですが。(苦笑)

「すすんであいさつする」ということは、いつも会っている身内だけでなく、立場の違う人や久し振りに会う人などに対しても自分からできるということだと思います。

山都・潤徳小とは、生活時程がかなり違うので、本校の休み時間などに山都・潤徳小の子供たちや先生方がいつも映っているわけではないのですが、画面に見えたときなど、すすんで画面越しにあいさつできるような子になってほしいと思います。【校長】

(山都側から見た交流の様子は、こちら)

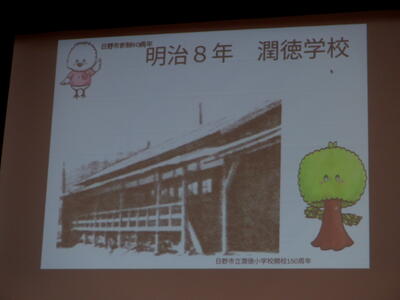

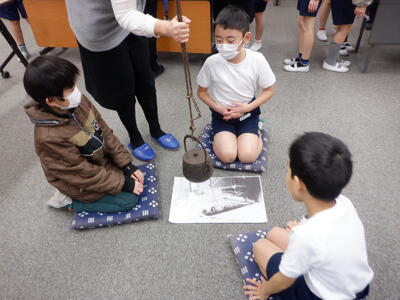

日野市の昔にタイムスリップ

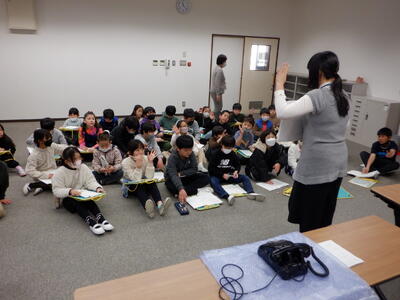

社会科で「日野市のようすとくらしのうつりかわり」の学習を進めている3年生。

今日は、日野市郷土資料館の2名の方に講師としておいでいただき、日野市の昔の様子や昔の道具などについてお話をいただきました。

昭和40年頃の家屋の写真を見せていただきました。

白黒の写真には、土間があり、七輪やガス炊きの炊飯器などがあるのが見えます。

説明の後には、自由に昔の道具を見せていただきました。

嫁入り道具だった、立派な高下駄を見つめる女子たち。

昨年の婚姻数は戦後初めて50万組を下回ったとニュースになっていましたが、「嫁入り道具」自体も昔の慣習になってしまうのでしょうか。

かまどを模して、周りに座布団を敷き、囲炉裏端のイメージを作ります。

「座布団が昔の道具か・・・。」

「昔の人間」の校長にとっては、若干、違和感を感じます。

校長「座布団に座ったこと、ある?」

3年生たち「な~い!」

ちょっとショック。

まぁ、最近は、ソファーやクッションなのでしょうが・・・。

座ったことがあるという子も、御祖父母様のお宅に帰省したときなどの経験のようです。

黒電話・・・

え?昔の道具?校長の実家には普通にありましたが・・・

3年生A「ばぁばのところにあるよ!」

校長「ちびまる子ちゃんの家にもあるよ!」

3年生たち「あはは」

やはり、子供たちにとっては、はるか昔の道具のようです。

アイロンも、こて、炭を入れて使った「ひのし」、初期の電気アイロンなどたくさんの種類があることが分かりました。

校長「日野市だから『ひのし』があるのかなぁ」

3年生たち「・・・」

渾身のギャグも空振りです。これも、昔のギャグなのかもしれません(苦笑)

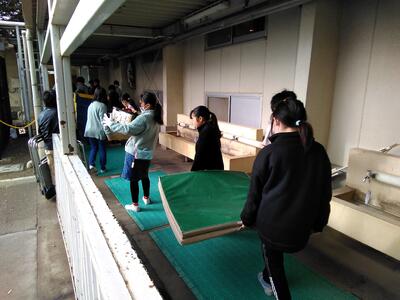

たらいに水を入れ、洗濯板で洗う様子を実演で教えていただきます。

担任「あかぎれが痛いっていう子がいるけど、昔は、それでも冷たい水で洗っていたんだよ。」

3年生たち「わぁ、大変だ!」

現代の洗濯機のありがたみが分かります。

最後には、感想を言ったり、質問したりします。

3年生B「昔の道具って、いくらくらいだったんですか?」

講師の方「例えば、『唐傘』は24銭といって、1円より下の単位で買うことができたという記録が残っています。昔の1円は、今よりも、価値が高かったのです。」

校長「だったら、来年のお年玉は、1円ね!」

3年生たち「え~!」

大ブーイングです。

授業が終わっても、講師の方々に質問する子がたくさんいるなど、子供たちにとって、とても興味深い時間になったようです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】代表委員会プロジェクト、進行中!

2/21の臨時全校朝会における、代表委員会からの緊急告知で明らかになった「3大プロジェクト」。(詳しくは、こちら)

昨日から、各プロジェクトが開始されています。

1 あいさつ運動

本校の東門、正門、西門に代表委員が立ち、登校してくる児童に「おはようございます!」と声をかけます。

こちらは正門です。

西門の様子です。

登校してくる児童に、次から次へと声をかける代表委員たちですが・・・。

とにかく、今朝は、風が強く寒い!

ちょっと、「がまん運動」になってしまった・・・かな?(苦笑)

今週の金曜日(3/1)まで取組が続きます。

代表委員のみなさん、寒さに負けず、頑張れ!!

2 能登半島地震募金

例年行っているユニセフ募金を、今年度は「令和6年能登半島地震」に特化した募金として、今日から3日間、全校に呼びかけます。

東昇降口と西昇降口に代表委員が募金箱を持って立ち、協力を呼びかけます。

早速、募金箱を見付け、駆け寄って募金している子たちが見られます。

私も、1日も早い復興を祈念しながら、協力させていただきました。

募金活動は、明後日(2/29)まで行われます。

3 潤屋敷

潤徳小学校お化け屋敷、略して「潤屋敷」が昨日から始まっています。

校内は、この話題でもちきりなのですが、ホームページでは、明かせません。

なぜなら、「ネタバレ」になるからです!(会場が暗くて、写真が撮れないこともありますが・・・)

昨日は、1年生の体験日。

4人1組で、会場の「奈落」に入っていくので順番待ちをしています。

校長「泣いちゃっても知らないよ。」

1年生たち「泣かないもん!」

校長「おむつ、してきた?」

1年生たち「してないもん!」

・・・しかし、「奈落」からは、絶叫する声が聞こえてきます…。

詳しくは、最終日(3/5)以降に「恐怖のリポート」をする予定です。。。【校長】

児童朝会

本日(2月26日)の朝、オンラインで児童朝会が行われました。

校長先生から、熊本の山都町立潤徳小学校で挙行された「潤徳小学校閉校記念式典」の様子について、本校の子供たちに報告がありました。

山都町立潤徳小学校の皆様から頂いた、「友情の旗」の披露もありました。両校の校章とキャラクターが描かれた、立派な旗です。

今後、本校の玄関にこの「友情の旗」を掲示する予定で準備を進めています。山都町立潤徳小学校の名前と皆様の思いを引き継いでいきたいと思います。

当面、子供たちに見やすいように、校長室の前に「友情の旗」を掲示しました。

「潤屋敷」の初回の運営を終えた代表委員たちも「友情の旗」を見つめています。

玄関の「潤徳小デジタルサイネード」で閉校式典等の様子を流したところ、生くまモンによる「くまモン体操」に合わせて、子供たちが踊っていました。

東西潤徳小学校「裏」コラボレーション〜「火の国熊本」訪問編〜

今回の山都町立潤徳小学校閉校記念式典には、「私事旅行」の行程の中で参列をしました。

私にとって、人生初の熊本訪問。

少し、その様子もお伝えします。

路面電車も街中を走る、魅力いっぱいの熊本市内。

熊本市のシンボルと言えば、築400年の歴史を誇り、日本三名城の1つにも数えられる熊本城。

ちょっと、築城した加藤清正公になりきってみました。

しかし、今にも崩れそうな「数寄屋丸二階御広間」など、熊本地震の被災箇所が残っているところもたくさんありました。

熊本市街を離れると、道路や歩道の凹凸を感じるところも多くあり、まだまだ、復興途上であることを強く感じました。

熊本入りしたのは、閉校記念式典の前日。

そんなご多用のところにもかかわらず、池部校長先生をはじめ、山都・潤徳小の有志の先生方に駆けつけていただき、一緒に夕飯をとって、「裏」コラボを行いました。

給食コラボ(詳しくは、こちら)を行った際のメニューの1つである、「太平燕」もいただきました。本場の味を堪能です。

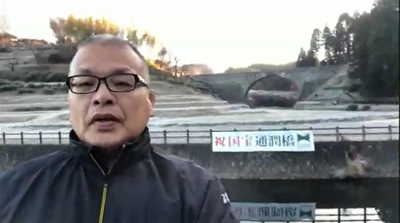

閉校記念式典終了後は、「国宝」通潤橋にも行ってみました。

橋の大きさと、川に映る「逆さ通潤橋」の美しさに魅了されました。

通潤橋のそばには、山都町の「八朔祭」で使用されたくまモンの大造り物が展示されていました。

2日間の滞在でしたが、熊本の自然、文化、人情に触れ、素晴らしい体験をすることができました。

山都・潤徳小のすてきな子供たち、先生方に出会い、素晴らしい土地には素晴らしい人が育つことを実感してきました。

熊本、よかばい!【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜山都町立潤徳小学校閉校記念式典編〜

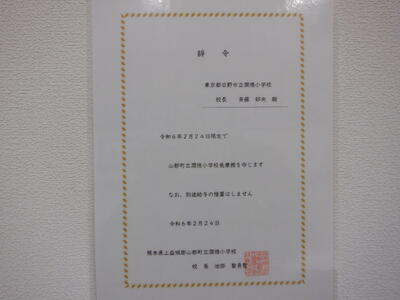

令和6年2月24日(土)、この日は、山都町立潤徳小学校閉校記念式典の日です。

これまで、数多くの交流を行ってきた本校を代表して、校長と有志の教員3名が式典に参加しましたので、その様子をお伝えします。

朝、学校に到着すると、これまでオンラインなどで何十回も見てきた正門が目の前にあります。

池部校長先生自ら出迎えてくださいました。感激です!

その後、職員室に通され、教職員の皆様からの温かい歓迎を受けました。私たちからも一言ずつあいさつを行いました。

続いて、「就任式」を行うとのことで、体育館に誘導していただきました。

「就任式」?

すると、体育館には、すでに、全校児童が集まってくれていました。

私たちを見付けると、子どもたちから大きな歓声が上がり、拍手で迎えられました。

実は、山都・潤徳小は、私たちを「2/24限定教職員」として正式に迎え入れてくださったのです。

ですから「就任式」というわけです。

先日、本校の児童が山都・潤徳小に訪問したときも「1日転入生」の扱いをしてくださいました。

本当に温かい対応です。(ちなみに、訪問した児童のお祖母様が閉校式に参加され、ごあいさつすることができました。)

6年生の司会による本格的な進行の下、池部校長先生から辞令をいただきました。

辞令書も本格的なものです。

東京都教育委員会及び日野市教育委員会の皆様、事後承諾になりますが、1日、熊本県の教職員になりましたことをお許しください(苦笑)

私たちも児童に一言、あいさつをしました。

日野・潤徳小校長「こ・ん・に・ち・は〜」

山都潤徳児童全員「こ・ん・に・ち・は〜」

全力であいさつを返してくれる山都・潤徳小の子供たち。本当にかわいらしいです!

6年生からも歓迎のあいさつをいただきました。とても立派なあいさつでした。(山都側の様子は、こちら)

閉校記念式典が始まるまでの間、1日教職員として、校内の安全点検を行いました・・・本当は、「学校探検」です。

「校長室の椅子」に座ってみました。池部校長先生がオンラインで見ていた景色が初めて分かりました。

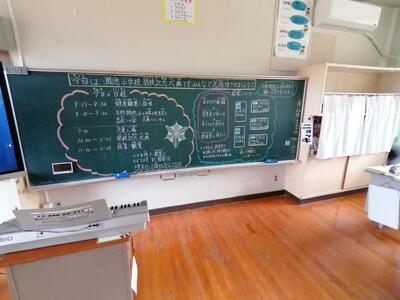

1・2年生の教室です。閉校式典の細かい段取りが子供たちにも分かるように書かれていました。

給食室です。給食コラボのときにもお世話になった、2名の調理員の方々に直接お礼を伝えることができました。

これもオンラインで何度も見てきた、校舎裏の田園風景です。閉校記念ののぼりが道に並んでいるのが見えます。

大谷選手のグローブも発見!日本全国同じだということが分かりました。

そして、記念式典が始まりました。

私たちは、「来賓席」ではなく、「教職員席」に座席が用意してありました。

こうしたご配慮が胸に沁みました。

山都・潤徳小池部校長「・・・日野市立潤徳小学校との深く熱い絆と友情に心から感謝します。この大好きな『潤徳小』の名前を日野・潤徳小学校に託したいと思います。よろしくお願いいたします。・・・」

そして、続いてご来賓としてご挨拶された山都町長職務代理者 楢林山都町副町長、山都町議会 藤澤議長からも「潤徳の名が日野に残ることは大変うれしいことです」などのお言葉がありました。

私の涙腺は崩壊状態となりましたが、潤徳の名を受け継ぐ覚悟と責任も一層強く感じました。

閉校記念式典だからといって、ずっと、しんみりした雰囲気ばかりではありませんでした。

なんと、途中で「生くまモン」登場!まさに、くまもとサプライズ!

閉校という山都町内の大ニュースにくまモンが駆けつけてくれたのです。

これには、子供たちをはじめ、会場が騒然。

そして、くまモンと子供たちが一緒に「くまモン体操」を踊り始めました。

会場は手拍子で大盛り上がり!まさに「(山都)潤フェス♪」です!

あまりの盛り上がりぶりに、本校の教員たちも思わず立ち上がって、一緒にくまモン体操を踊ります!

式内では、子供たちが「八朔祭」などでも披露してきた竹ドラムの演奏もありました。

思っていた以上に大音量で、迫力に驚きました。

そして、いよいよ「潤徳の名を託すイベント」が始まりました。

はじめに、日野・潤徳小全校児童と教職員によるビデオメッセージが流されました。

山都・潤徳小で、本校の子供たちの姿を見るのは、とても不思議な感じがしましたが、会場の全ての方々が集中して見てくださり、投影後は大きな拍手を送ってくださいました。

そして、壇上で、両校の「友情の旗」を渡していただきました。(詳しくは、こちら)

日野・潤徳小校長「今、友情の旗を託されました。日野市立潤徳小学校の玄関にこの友情旗を掲示し、山都町立潤徳小学校の名前とみなさんの思いを引き継ぎ、永遠に残していくことを誓います!」

会場からは、大きな拍手をいただくことができました。

そして、日野潤徳側からは、「ひの新選組まつり」等に関するTシャツ、タオル、マスク、クリアファイルなどの「日野グッズ」、土方歳三資料館からの「熊本県立美術館招待券」(現在、「土方歳三資料館×肥後熊本藩」という特別展示が行われているのです。)、本校150周年関わり隊の保護者の方々が作成された「ウリー&サクラモチシール」をプレゼントとして渡しました。このプレゼントについてご協力いただいた、日野市産業スポーツ部の皆様、土方歳三資料館の土方 愛館長様、本校150周年関わり隊の皆様、本当にありがとうございました。

プレゼントを渡すと、会場にいる児童から、自然発生的に「ありがとうございます」という声が聞こえてきます。

壇上にいても、ちゃんと声は届いていますよ!

そして、くまモンも、この引継ぎを見てくれていました。

退場するくまモンに思わずハイタッチをせがむ、本校の教員たち。

本校教員A「今日は、この後、トイレに入っても手を洗えないかも・・・」

超感動だったようです。

閉校記念式典が終わり、子供たちや先生方が、私たちを「給食交流会」に誘ってくれました。

ちゃんと座席も用意してくれています。うれしかったです。(当日の給食は、こちら)

何と、この日の朝からの様子をスライドショーで見せてくださいました。びっくり!

そして、給食も本当においしかったです。さすが、潤徳小!!

おしゃべりしたり、質問し合ったり、なぞなぞを出したり・・・なごやかな時間が流れました。

実は、山都・潤徳小でも全員で一緒に給食を食べることはめったにないのだそうです。

お互いに貴重な機会となりました。

そして、いよいよ、お別れのときが近付いてきました。

見送りすると言って、全員集まってくる子供たち。

また、「涙腺崩壊タイム」となります。

山都・潤徳小1年生A「もう行っちゃうの?また来てくれるの?」

涙があふれ、答えようがありません。

私たちが完全に見えなくなるまで、いつまでも手を振り続ける子供たちと教職員の方々。

この姿は、私たちの心の中にいつまでも残り続けることでしょう。

そして、いつまでも潤徳の名を残すことを固く心に誓い、素晴らしき「仲間たち」に別れを告げました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】Making of 「潤屋敷」

昨日の臨時の代表委員会からの告知で明らかになった、恐怖の館「潤屋敷」。

イベントが始まるのが2/26からとの告知でしたが、よく考えてみると、明日から3連休ですので、準備期間が今日しかありません!

本当にできるのか?

心配になって、休み時間に体育館に行ってみると・・・

いました!代表委員たちが群れています。準備する物や台本などの確認を行っているようです。

並行して、「6年生を送る会」の準備も進めるようです。

そして、肝心の会場、「奈落」でも準備が始まっています。

代表委員A「リーダー、もう道具とか、運んでいいですか?」

代表委員「潤屋敷」リーダー「ちょっと待って、まずは椅子を運んでからかな。」

リーダーの指示の下、一糸乱れぬ動きをする代表委員たち。

この一体感があるため、タイトなスケジュールでも乗り越えられるようです。

何か、文化祭の準備を見ているようです。

掲示を作っている代表委員。

端末の「潤屋敷」の文字が妖しく浮かび上がっています。

ふと、代表委員の端末をのぞいてみると・・・

え?ベッド?人体模型??

怪しすぎます・・・

せっかく、学芸会で、校内はほんわかしたムードだったのに、校内には怪しい「潤屋敷」の掲示が各所に貼られ、背筋の凍る雰囲気となりつつあります。

感染症の流行で、欠席する子も多く、ただでさえ神経をとがらせているのに、「潤屋敷」で、

「怖いから、学校に行きたくな~い!」

なんていう子が出てしまったら、どうしよう・・・と気になってしまいます。【校長】

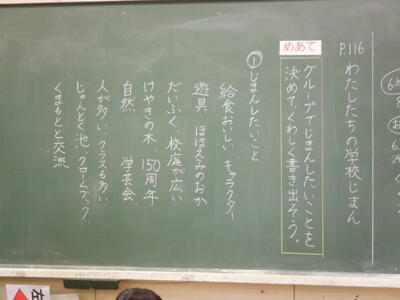

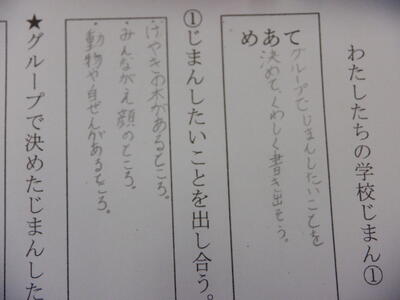

校長、プチ感激!本校の自慢できるところは?

いつものように校内を回りながら、3年生の教室に入りました。

どうやら国語の授業のようで、黒板には、「わたしたちの学校じまん」と書いてあります。

子供たちは、本校の自慢できるところを考え、理由を挙げてグループ発表を行うようです。

まずは、個人発表をしていたので、聞いてみました。

3年生A「潤徳小のキャラクター、ウリーとサクラモチがいるところ」

多くの子供たちが、自分のワークシートにキャラクターのことを書き入れています。

この1年間で、完全に自分たちのキャラクターとして定着したようです。

3年生B「150周年を迎えたところ」

150年の伝統の重みは、ちゃんと在校生に引き継がれています。

3年生C「給食がおいしいところ」

このことについて書いている子も多いようです。毎日の給食がおいしいことは幸せなことです。3月には、アンケートで人気の高かった献立もあるようですから、期待したいものです。

3年生D「雨が降ると、校庭が『潤徳池』になっちゃうこと」

確かにそうなのですが・・・。

自慢できるところというより、困っているところのような気がします(苦笑)

3年生E「同じ名前の山都町立潤徳小学校と交流しているところ」

池部校長先生をはじめ、山都・潤徳小の関係者の皆様、ご覧になっていらっしゃいますか?

「東西潤徳小学校コラボレーション」は、ちゃんと本校の「自慢」になっています!

校長もうれしくなって、発表を聞きながら、子供たちのワークシートをのぞいていると、こんなことを書いている子がいるのに気付きました。

3年生F「みんながえ顔のところ」

思わず、話しかけてしまいました。

校長「いつも、校長先生の話をしっかり聞いてくれてるんだね。」

3年生F「うん。」

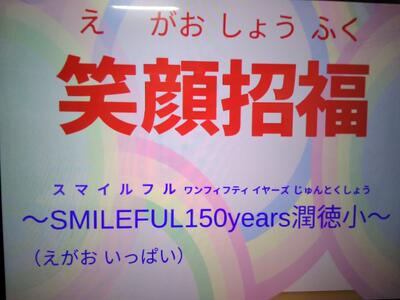

「笑顔招福」と言い続けて約2年。

子供たちが、そのことを「学校の自慢」と考えてくれるなら、校長として、これほどうれしいことはありません。

授業の後半は、個人発表をもとに、グループでどの「自慢」を理由をつけて発表するか相談しています。

相談している子供たち自身が笑顔いっぱいな様子を見て、本校のことを大好きでいてくれることに安心するとともに、「笑顔招福」の授業になっていることをとてもうれしく感じました。【校長】

【2年】ようこそ、おもちゃランドへ!

2年生は生活科で「うごくおもちゃ」の学習をします。

「ゴムの力」「空気の力」「転がる力」「磁石の力」などを利用して、動くおもちゃを工作します。3年生の理科にもつながる大事な学習です。

今日は、2年生がずっと準備してきた「おもちゃランド」の日です。1年生を教室に招待し、作ったおもちゃで一緒に遊びます。

【ゴムの力を使ったおもちゃ屋さん】

おもちゃが1メートルまで飛んだら、表彰状がもらえるそうです。

まとが積み重なっていて、おもしろいですね。どこをねらうと、たくさん倒せるかな?

パッチンガエルをどこまで飛ばせるかな。点数が書いてあって、面白いですね。

こちらは、同じおもちゃですが高さで記録を出しています。

こちらは、ねじったゴムが元に戻る時に、下の車輪が動いてとことこ進むおもちゃです。優しく説明をする2年生と、一生懸命話を聞く1年生。

【転がる力を使ったおもちゃ屋さん】

ビー玉迷路です。大きく傾けると早く進みます。

コロコロコロンというおもちゃです。ちょうど、まとの牛乳パックに入ったところです。

【空気の力を使ったおもちゃ屋さん】

筒を押した時に、空気が押し出されて、前の容器が飛び出します。「ロケットポン」というおもちゃの名前にちなんで、絵に描いた惑星に向かって飛ばす工夫をしていました!わくわくしますね。

廊下を使って長い距離を走らせます。距離に応じてポイントのカードを置いていて、楽しく遊べるよう工夫していました。

2人で競争!

【磁石の力を使ったおもちゃ屋さん】

潤徳小のとんぼ池のような、大きな池を作って、迫力満点のおもちゃ屋さんです。磁石の力が強いつりざおを選んだので、たくさん魚が釣れました。

【おまけ】

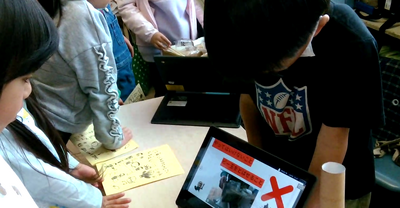

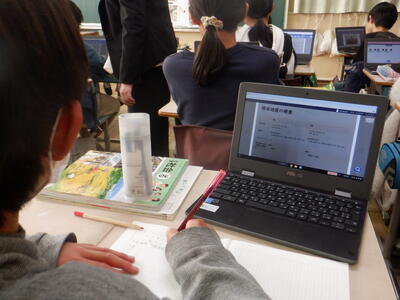

今回驚いたのが、遊び方の説明をする時に、クロームブックを使う児童が多くいたことです。担任が指示したわけでなく、児童自ら「説明にオクリンクを使いたいんですけど、いいですか」と提案していました。中には、動画をスライドに貼り付けて、「このように遊ぶのは危険だからやめてね」という子も…。2年生、すっかり使いこなしています。

今日は、1・2年生で充実した時間を過ごすことができました。2年生は、きっとこの日の学習を今後に活かしてくれることと思います。

1年生は来年2年生…まだ見ぬ新しい1年生のために、きっと今日のことを思い出して、楽しいおもちゃランドを開いてくれることでしょう。楽しみですね。

「笑顔と学びの体験活動」笑太夢マジック!!

東京都教育委員会では、都内の公立学校を対象に多様な体験活動の機会を提供する「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」を実施しています。(昨年度は、歌のおねえさんの「あつこおねえさん」に来ていただき、ミニフィーバーとなった、あの企画です!)

本校の学校キャッチフレーズ「笑顔招福」にも合致する取組です。

今年度は、5・6年生が参加し、笑顔の時間をつくることにしました。

今回、「笑顔と学びの体験活動」で、笑太夢(ショウタイム)マジックさんにお越しいただき、マジック・パントマイムを披露してくださいました。

笑いと夢を一人一人にお届けする太陽の様な存在でありたいという意味が込められているそうです。

本日は、演者の笑太夢さんとキラリンさんに「いつも心に花束を」を披露してくださいました。

「人はみな心の中に花を持っています。その花をマジックで咲かせます。」

キラリンさんの言葉からショーが始まりました。

ショーが始まると、演目の名のとおり、スカーフや手の中からたくさんのお花が咲きました。そして、ステージ上がたくさんのお花で溢れました。

次に、子どもたちにマジック体験をしました。

5年生が投げたリングが、つながるはずのないリングの間に入ります。

次に、マイム体操が始まりました。

音楽が流れ出したら、パントマイムの世界に引き込まれます。

歯磨きや運動、睡眠…音に合わせてパントマイムで物語が進む。

まさにエンターテイメントです!

最後に、美しい音楽とともに、フラフープが出てきました。

4本ずつ手に持ったフラフープは、様々な形にかわります。

動物、人間、空を羽ばたく蝶、最後は地球…

そして、ショーの中で少しずつ育っていた一輪のバラがついに咲きました。

「この花は、心の中に咲いている花です。もっと水を上げましょう。

皆さんの心の中にも、夢の種が植えられたら嬉しいです。」

という言葉で、ショーが終わりました。

最後に、子供たちが感想を伝えました。

5年生「マジックを体験したけど、しかけが分からなかったです。すごかったです。」

6年生「夢をあきらめないというメッセージが一番感動しました。」

今回の「笑顔と学びの体験活動」が、子供たちが夢について考えるきっかけになっていたら嬉しいです。

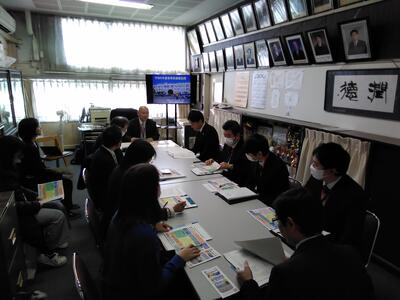

第3回学校運営連絡協議会開催

本日(2月21日)、本校の学校評議員の皆様をお招きして「第3回学校運営連絡協議会」を開催し、校長から学校経営の状況についてご説明申し上げました。学校評議員の皆様からは、本校の今年度の取組について、温かいお言葉をたくさんいただきました。

学校運営連絡協議会後、給食試食会を開催いたしました。本日のメニューは、スパイシートマトライス、ハムポテサラダ、わかめとたまごのスープ、牛乳です。学校評議員の皆様には、本校のおいしい給食をご堪能いただきました。

ご多用中にもかかわらず、本日ご来校をいただきました学校評議員の皆様に心より感謝申し上げます。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】代表委員会+校長からのお知らせ

学芸会モードが終わった本校。

年度末も近付いてきていますが、今朝は臨時に、代表委員からの緊急企画等の告知が行われました。

いつもの「代表委員会です!」の定番のポーズから告知スタート!

ここからは、スライドの画面を各教室に共有して進行します。

第1の告知は、あいさつ運動の開始についてです。

2/26~3/1にかけて、朝、各門に代表委員が立ち、全校児童とのあいさつを行います。

あいさつの習慣化が目的です。

代表委員は、画面共有しながら、自分の端末を見て、説明を行っています。

こうした、端末を使った集会等を繰り返すことにより、オンラインの技能も非常に高くなってきています。

第2の告知は、ユニセフ募金についてです。

一般的なユニセフの説明の後、今年度は、「能登半島地震」に特化した募金を行うことが告げられました。

募金は、2/27~29の3日間行われます。

地震発生からおよそ2か月が経とうとしていますが、まだまだ、復興が進んでいない様子が日々報道されています。

多くの皆様からのご協力をいただけますとありがたく存じます。

そして、第3の告知が、潤徳お化け屋敷、略して「潤屋敷」についてです。

こんなに寒いのにお化け屋敷!?というツッコミはさておき、代表委員がやりたくて仕方なかった企画がいよいよ実現。

舞台は、体育館の「奈落」。

通常は、体育用具などが置かれていますが、学芸会で、上手と下手を行き来するために、現在は通路が広くなっています。

ここを「廃墟の病院」にするイメージのようです。

代表委員A「私はね、今から50年前にここで働いていた医師よ。あなたたちが、体育館の奈落と呼んでいる場所は、昔は手術室だったの・・・」

いきなりのお化け屋敷の告知に、画面を見ていた低学年の子たちは、固まってしまいましたが・・・。

2/26~3/5の中休み、昼休みに「潤屋敷」は開催されます。

体育館が恐怖の館に!

さぁ、どうなりますか。

「子供たちが考える学校プロジェクト」の新たな展開です。

最後は、校長から、2/24に迫った、山都町立潤徳小学校の閉校式についての告知を行いました。

閉校式には、日野・潤徳小からは、校長と有志の3名の教員が参加します。

式内では、「日野潤徳に名前を託す」という特別な枠を設けていただきました。

そこで、本校からのビデオメッセージを流したり、互いのプレゼントを交換し合ったりします。

ビデオメッセージは、これまでコツコツと各学級等と教職員で撮影してきた動画を編集したもので、今朝、本校児童向けに初公開しました。

告知を行っていた代表委員たちも食い入るようにビデオメッセージを見ています。

山都・潤徳小には、閉校式でお披露目なので、このホームページに詳しく載せることはできませんが、2月末までは、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネージ」で公開していますので、保護者会でお越しの際などにご覧ください。

山都・潤徳小の閉校式の成功を本校としても全力で応援します!【校長】

6年生、いつも楽しい「たてわり班遊び」をありがとう!

本日(2月20日)の昼の時間、たてわり班遊びを行いました。

<室内遊びの様子>

なんでもバスケットは、子供たちに人気の遊びです。今回も、多くの班でこの遊びを楽しんでいました。

この班は、ハンカチ落としを楽しんでいます。ハンカチを落とされたことに気付いた子供は、鬼役の子供を追いかけていきます。

<外遊びの様子>

校庭にコートを作り、ボールやドッチビーなどの道具を使って、ゲームを楽しむ班が多くありました。

この班は、ドロケイ遊びを楽しんでいました。警察役の子供たちが、泥棒役として逃げている全ての子供たちを捕まえたようです。じょうろで簡易的に作った「檻」に、泥棒役を収監しました。

今回、たてわり班遊びの企画や運営を担ったのは6年生ですが、これを最後にこれからは5年生にたてわり班遊びを引き継ぐことになります。振り返りでは、下級生一人一人が班の6年生に対して感謝のメッセージを伝えました。

6年生の皆さん、今まで楽しいたてわり班を計画してくれて本当にありがとうございました。次回は、5年生が中心に遊びを計画して、準備から運営まで行うことになります。期待しています!

体育館片付け(5年)

本日(2月20日)の朝から、「日野市市制60周年 開校150周年記念 学芸会」仕様に会場設営していた体育館を5年生が片付けました。

学芸会では、より多くのお客様を体育館にご案内するために、体育館の床を広く確保する必要があります。従来、体育館の床に保管していた様々な物品は、学芸会期間中、北校舎に一時保管をしていました。5年生の子供たちは、北校舎に一時保管していた様々な物品を体育館に搬入していきます。

学芸会で使用した台を舞台裏に運んでいきます。

舞台裏には階段があります。転ばないように声を掛け合いながら、慎重に運搬していきます。

北校舎に一時保管されていた物品を並べていきます。これは、跳び箱です。数段に分けて運搬し、ここで跳び箱に組み合わせていきます。

お客様が使用されたパイプ椅子を所定の位置に戻していきます。

細かいところも丁寧に片付けていきます。

このように、今まで最高学年として6年生が担っていた仕事を5年生が引き継ぐ時期となりました。友達と協力しながらテキパキと働く姿に、頼もしさを感じました。5年生の皆さん、本当にありがとうございました。

「宇宙一」の団結

本日は、日野市市制60周年開校150周年記念学芸会に多数の保護者等の皆様にお越しいただき、心より感謝申し上げます。

特に3年生の保護者等の皆様は、1番最初の演目ということもあり、早朝の寒い中からお待ちいただき、大変申し訳なく思っております。

校長あいさつです。

・・・と思って、意気込んだら、目の前には、3年生の保護者等の皆様しかいらっしゃいません。(そりゃ、そうですが)

というわけで、校長が何を話したのか、概要をお伝えします。

・日野市市制60周年開校150周年記念学芸会においでいただき、感謝申し上げる。セリフの中に150周年にちなむものがあったり、潤徳Tシャツを着て出演したりする子がいるなど、記念学芸会の雰囲気が出ている。

・しかし、3学期は、学級閉鎖が多発し、学芸会の延期等を検討するほどであったが、何とか、今週は、学級閉鎖もなくなり、実施することができた。保護者等の皆様の感染予防の対応に感謝したい。

・こうした行事は、子供たちに「やってよかった、楽しかった」と感じさせ、自己肯定感を高めることが大事である。

・そのために、保護者等の皆様に2つ、お願いさせていただきたい。

・第1は、カメラ、スマホなどで、子供たちの演技を撮ることもあるだろうが、劇の最後には、カメラ等を置き、手が赤くなるくらい、大きな拍手を送っていただきたい。

・第2は、演技を撮影することを目的にせず、それをもとに家庭でたくさん会話をし、大いにほめてあげることを目的にしてほしい。できれば、「よくできたね!頑張ったね!」とハグしてあげてほしい。

3年生以外の保護者等の皆様にもお伝えしたかったのですが・・・。

今日は、給食があるため、調理員はその対応が必要ですし、事務室の職員も手薄になっています。

そこで、校長も、受付の手伝いをして、体育館の中と外を往復する形となりました。

さらに、体育館内では、多くの保護者等の方が真剣にカメラ等で撮影されているため、校長がいつものようにうろうろするわけにはいきません。

そのため、子供たちの演技の詳細がお伝えできないことをご容赦ください。

実際おいでいただいた皆様は、子供たちの演技の様子を目に焼き付けていただいたことと思います。

3年生の最初の場面は、まだ、体育館が明るい状態でしたので、普通に撮影することができました。

1年生が体育館に入っていくところです。

「緊張する~!」と叫んでいる子もいます。

5年生の入場前の様子です。

「動物」らしく、野性味あふれるポーズをカメラに向けています。

廊下で出番を待つ、2年生の盗賊たち。

本番では、体育館のステージの周りを元気に駆け回りました。

舞台の上手側で出番を待つ4年生たち。気合十分です。

4年生の劇は、暗転の箇所がないので、ステージ側から撮影してみました。

子供たちからは、会場がこのように見えています。

カメラ席の付近は大混雑。芸能人の記者会見のようです。

そんな中、6年生は音楽室にこもり、最後の練習をして、出番を待ちます。

観客の皆様も、6年生の演技に引き込まれていました。

6年生の「おわりの言葉」では、6年生がこだわってきた「宇宙一」の団結をすることを大事にして、練習を頑張ってきたとの話がありました。

卒業に向けての最後の大きな行事を終え、6年生たちには安堵の表情が見られます。

これまで、各学年が一生懸命取り組んできた成果が発表できて、開校150周年を飾る行事ができたことと思います。

・・・と余韻に浸り、校内を回っていたところ。。。

出番が終わった3年生は、4月から始まるクラブ活動の入部希望のアンケートを端末に記入しています。

同じく1年生は、3月の「6年生を送る会」に向けて、6年生への感謝の手紙を書いています。

さらに、児童下校後は、職員作業で、すぐに体育館の原状復帰を図ります。

・・・というように、学校は、1つのことが終わると、その瞬間に次のことに移っていきます。

もうちょっと、余韻に浸りたいのですが・・・。

せめて、ご家庭では、写真やビデオなどを見ながら、学芸会の余韻に浸ってください!【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会 保護者鑑賞日

本日(2月17日)は、日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会 保護者鑑賞日です。

保護者と来賓の皆様をお迎えするにあたり、教職員は体育館の装飾にプログラムを加えて掲示いたしました。この装飾は、教職員が心を込めて作成したものです。入場の際に、装飾を少しでもお楽しみいただけたのであれば、うれしく思います。

受付方法や順路を指定させていただきましたが、ご来校された皆様にご協力いただき、スムーズに会を運営することができました。

自転車でご来校された皆様には、このように整然と駐輪いただきました。教職員が引いた白線の枠の中に納まるようにと考えてくださったのだと思います。とてもありがたいことです。

ご来校された皆様には、鑑賞するにあたりお願いすることが多々ありましたが、子供たちはもちろんのこと、保護者の皆様の安全を確保し、安心して演目をご覧いただくという趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りました。

本日ご来校いただきました全ての皆様に、感謝申し上げます。

日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会(児童鑑賞日)・・・の裏側

今日と明日は、本校の「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」が開催されます。

今日は、児童が互いの学年の劇を見合う児童鑑賞日です。

実は、昨年12/2の開校150周年記念式典終了後、校内は、完全に学芸会モードに移行していましたが、本校のホームページでは、あえて、その様子をあまり伝えてきませんでした。

劇の醍醐味の1つは、衣装や演出。

ホームページに載せてしまうと、「ネタバレ」になり、当日の楽しみが減ってしまうと考えました。

明日の保護者鑑賞日が事実上の本番ですので、今日も、学芸会の全体像は明かさず、裏側を中心にお伝えします。

本番前に、教室で担任から最後の注意を受ける2年生たち。ぎりぎりまで指導が続きます。

はじめの言葉は4年生。

自分たちの「寿限無」の劇で出てくる和尚さん、小僧、落語家が本番さながらの演技で、「はじまり、はじまり~!」と開演の宣言をします。

校長あいさつでは、私からも子供たちに「喝入れ」です。

最初の演目は、3年生の「夢どろぼう ウンパッパ」。

始めの場面で登場する「親分」や「子分」役の子供たちが、舞台裏で緊張しながら出番を待ちます。

現在「育業」中の担任も駆け付け、3年生たちと久々の対面です!

3年生の演技が終わると、係の教員たちが一斉に、次の1年生の劇の準備のため、大道具などの入れ替えを行います。

幕の裏側は、いつもバタバタな状態です。

出番を待つ1年生たち。緊張の色が隠せません。

1年生の劇が終わると、5年生の準備に入ります。

「ライオンキング」ですので、アフリカの大草原が舞台。

岩の後ろにプロジェクターを置いて、背景の絵を投影する工夫をしています。

出番を待つ5年生の「動物」たち。

さすがに5年生になると、緊張というより、楽しみという感じの表情です。

高学年になると、照明も自分たちで担当します。ミスが許されませんから、自分が舞台に立つときより緊張している感じです。

主題歌のピアノ伴奏も5年生自身で行います。ピアノから見たフィナーレの様子はこんな感じです。

先日、自らの研究授業を終えたばかりの東京教師養成塾生も、今日は、2年生と一緒になって劇の成功を目指します。

「アイウエオリババ」の開演前に気合の入る2年生たち。

劇中で盗賊のおかしらが「開け、ゴマ!」と言って扉を開ける場面がありますが、実は、裏でアリババたちが手動で開けています。アリババたちは、最初から扉を開ける呪文を知っていることになりますね(笑)

4年生の「寿限無」は、全学年で唯一和風テイストの漂う劇です。衣装も他の学年とは違います。

各学年の劇紹介は、児童鑑賞日は、代表委員の児童が分担して行っています。

2階のギャラリーから、4年生のオープニングを撮ってみました。

開校150周年記念の学芸会らしく、「落語家」たちの潤徳Tシャツが映えます。

担任たちはのんびりと劇を見ているわけではありません。

台本に合わせ、木魚を打ち、鐘を鳴らし、照明や音響もこなします。裏でスーパーマンの活躍をしているのです。

6年生の劇だけが給食をはさんで、午後になります。

「腹ごしらえ」を済ませて、着替えをしながら気合を入れます。

妖しい赤い光の中、魔の山で出番を待つ「魔女」たち。

当然のように、照明も子供たちが担当しています。

さらに、音響の一部も子供たちが担当しています。6年生は、次々と舞台裏の担当が変わります。多くの子が「縁の下の力持ち」の経験をしています。

魔女のテーマ曲をピアノ演奏するのも6年生。その曲に合わせて、魔女たちがおどろおどろしく踊ります。

ちなみに、このピアノを弾いている児童は、次の場面で旅人として登場しています。大忙しです。

下手から見た、村人たちが演じている場面。人口密度が高めです。

魔女と村人たちの攻防を固唾を飲んで見守る低学年の子供たち。

自分たちが食べられてしまうと思ってしまったようです。

演技を終えた6年生を前に、「おわりの言葉」を述べる5年生。

バトンを引き継ぐ感じがよく表れていました。

明日は、いよいよ保護者鑑賞日。

私は、ご来賓や保護者の方の誘導等で、むしろ、体育館外にいる時間が多くなりそうです。

ただ、今日の様子を見ていると、明日はもっと頑張ってくれるでしょう。

子供たちの熱演にご期待ください!【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜山都潤徳×日野潤徳 校長対談編〜

山都町立潤徳小学校の閉校まであと1か月あまり。

山都・潤徳小のPTAの皆様は、「最後の広報誌」を作成されるということです。

記事の内容の1つは、「東西潤徳小学校コラボレーション」です。

そこで、両校長のオンライン生インタビューを実施し、記事に載せるということになりました。

(ここからは、一部のやり取りをご紹介します。山都・潤徳小関係者の皆様にとりましては、思いっきり「ネタバレ」になりますので、ご了承ください。)

山都・潤徳小PTA広報部長の方「両校が交流するきっかけは何ですか?」

山都・潤徳小校長「インターネットで、東京にも潤徳小があることを知り、交流できないか考えていたところに、日野から声がかかりました。両校長の性格なども似ており、順調に交流を始めることができました。」

日野・潤徳小校長「本校が開校150周年を迎えるということで、交流を1つの目玉にしたいという思いがありました。また、児童全員が端末を持つ時代ですので、子供たちにとっても意義のあるものになると考えました。」

山都・潤徳小PTA広報部長の方「互いの校長の第1印象は?動物に例えるなら?」

かなりの無茶振り質問ですが、答えないわけにはいきません。

山都・潤徳小校長「思ったとおりの方でした。印象より、ちょっと声が低いかな・・・。動物に例えるなら『コアラ』ですかね。」

(池部校長先生、気を遣っていただき、すみません)

日野・潤徳小校長「もともと中学校の先生で柔道家でもあるので、直接お会いしたときは、やはりがっちりされた方だと思いました。熊本県ということもあり、強い『クマ』の印象ですかね。」

山都・潤徳小PTA広報部長の方「一番思い出に残った交流は何ですか?」

山都・潤徳小校長「給食交流ですかね(詳しくは、こちら)。両校の栄養士、調理員が力を合わせて、全く同じレシピの給食を食べる取組は、大変貴重だと思います。」

日野・潤徳小校長「学校外から生中継するときは、失敗が許されず、Wi-Fiの環境なども不安定なので、とても緊張しました。でも、日光や長崎から中継し合ったりするなど(詳しくは、こちら①、こちら②)、とても貴重な経験になりました。

他の質問などもありましたが、やり取りを全部掲載してしまうと、広報誌の価値が下がってしまうので、このくらいで・・・。

今日は、学芸会のリハーサル日ということもあり、山都・潤徳小PTA広報部長の方や池部校長先生には、リハーサルの様子を生中継で見ていただきました。

小規模校の山都・潤徳小では、これだけの規模の学芸会は開催できないこともあり、とても驚かれていました。

リハーサルが終わった3年生の児童全員が画面越しに「こ・ん・に・ち・は~」と呼びかけるなど、両校の絆は固いものがあります。

さて、どんな広報誌になるのでしょうか。

最後の広報誌ということで、きっと気合が入った紙面づくりになるのでしょう。【校長】

(山都側から見た取材の様子は、こちら)

日野市市制60周年 開校150周年記念 学芸会リハーサル開催

本日(2月15日)、体育館で「日野市市制60周年 開校150周年記念 学芸会リハーサル」を開催いたしました。既に、体育館の装飾は、学芸会仕様となっています。頑張る子供たちを応援するために、教職員が心を込めて体育館を彩りました。

流行性ウイルス感染症予防のために密集をさけつつ、子供たちがどの学年の演目も「生で」見ることができるように、実施計画を何度も練り直し、知恵を絞って鑑賞の割り振りを工夫しました。子供たちは、本日の学芸会リハーサルと明日の児童鑑賞日との2日間で、全ての学年の演技を鑑賞することになります。そのため、毎日、入場や退場の経路が異なりますが、子供たちは教員の指示をしっかり聞いて動くことができていました。

明日の児童鑑賞日、そして明後日の保護者鑑賞日に向けての第一歩となる本日のリハーサル。演技や歌から、子供たちの意気込みが感じられました。今日、明日、子供たちは、他学年の演目を鑑賞することにより、大いなる刺激を受けることと思います。そして、自分の演技や歌に、さらに磨きがかかることでしょう。

明後日の保護者鑑賞日に存分にお楽しみいただくために、本日は学芸会の雰囲気が感じられる写真を少しだけ掲載させていただきました。ぜひ、子供たちの保護者鑑賞日での演技にご期待ください!

第21期東京教師養成塾生、初研究授業!

本校は、東京都の「教師養成指定校」として、第21期東京教師養成塾生(以下、塾生と表記)を受け入れています。

塾生は、大学3年生の11月から大学4年生の10月まで約1年間の長きにわたり、延べ40日以上、学校現場での特別教育実習を行います。

現在、塾生は、主に2年生を中心に実習を進めています。

今日は、2年3組で、初めての研究授業を行いました。

授業は、道徳の「『あいさつ』っていいな」です。

資料を読んだうえ、あいさつをする場面を振り返り、「あいさつは小さな親切」であることを確認します。

そして、各自の端末を使い、あいさつをして「よかったこと」、「されてよかったこと」をジャムボードに書いて、意見の交流をします。

本校では、授業での端末の使用を積極的に進めていますので、塾生も例外ではありません。

まだ、実習を始めて間もないですが、端末を使った授業にすすんで取り組みます。

塾生「これから、あいさつをどうしていきたいと思いますか。」

2年生A「あいさつをいっぱいしていきたい。」

2年生B「あいさつされたら、自分も返す。」

2年生C「あいさつをどこでもする。」

今日の授業を通して、さらに自分からすすんであいさつができるようになるとよいと思います。

研究授業終了後は、東京都教職員センターや所属大学の教授の先生方、日野市教育委員会の指導主事の先生にもご参加いただき、研究協議を行いました。

参観された先生方からは、塾生のチャレンジ精神を評価する意見が多く上がりました。

今後の実習からも多くのことを吸収し、成長してほしいと思います。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会 2回目の会場設営

本日(2月13日)の6校時、6年生が「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」の2回目の会場設営を行いました。前回の会場設営の様子は、こちら。今回は、清掃活動がメインとなります。

子供たちは、エリアを分担しながら体育館の床を雑巾で拭きました。

床の清掃後に、鑑賞時に使用するマットを友達と協力して敷きました。

最後にパイプ椅子を並べます。パイプ椅子は、一脚ずつ雑巾がけを行いました。

6年生の子供たちが一生懸命に活動を行ったおかげで、予定よりも早く終了することができました。

心強い6年生の皆さん、ありがとうございました。

図工「小さな自分」のお気に入り

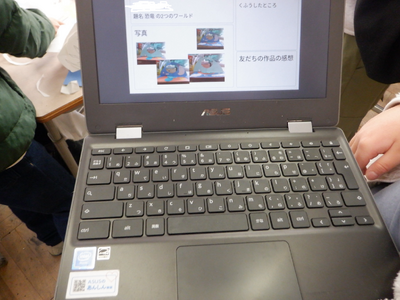

本日(2月13日)、3年生のある学級では、図工「『小さな自分』のお気に入り」という学習を行っていました。

この学習では、自分で作成した「小さな自分」をお気に入りの場所に置いて、一人1台学習者用端末(ChromeBook)で写真撮影を行います。

選んだ場所で「小さな自分」が何をしているかを想像して、ポーズを考えて写真撮影を行っていました。

子供たちは、慣れた手つきでChromeBookを使って写真撮影をしていきます。

今後、撮影した写真を友達と鑑賞し、意見交流をする予定です。どのような作品に仕上がったのか、楽しみです。

クラブ発表集会3

今朝は、クラブ発表集会の3回目が行われました。

今回が最終回です。

最初は音楽クラブです。

音楽クラブでは、これまで「マリーゴールド」の曲を練習してきており、3月にミニコンサートを開いて発表するとの告知がありました。

続いて、家庭クラブです。

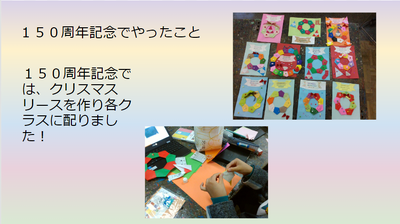

家庭クラブの児童には、昨年12月2日の開校150周年記念式典の際、会場装飾のガーランドを作製してもらいましたので、そのことを含めた活動紹介がありました。

次は、クラフトクラブです。

クラフトクラブも開校150周年を記念して、2学期末に各学級にクリスマスリースを配りました。

そして、最後は、ミニチュアクラブです。

ミニチュアクラブは、開校150周年記念制作として、スライドにあるような本校にちなむミニチュア作品を作っており、本校展示予定との告知がありました。

「日野市市制60周年 開校150周年記念」の年度にふさわしく、クラブ活動でも、様々な取組が進められていることをうれしく思います。

4月から、151年目の本校を引っ張る5年生たちが、真剣にクラブ発表集会を視聴していました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」にふさわしいクラブ活動を目指してほしいものです。【校長】

2年生、校長室を占拠!

校長室の前を歩いていると、2年生があちこちでしゃがみこんで何かをしています。

どうやら、算数の「長さ」の学習で、紙テープで作った「3m定規」を使って、校内のいろいろな場所の長さを測定しているようです。

互いに協力しながら、仲良く測定しています。

その姿がほほえましかったので、あまり深く考えず、

校長「校長室の机の長さを測ってみたい人?」

と声をかけると・・・

次から次と2年生が入ってきて、一瞬で満室状態になりました。

早速、測定準備に入ります。

校長室の「異変」にいち早く気付いた副校長先生もやってきて、子供たちに声をかけます。

副校長「ちゃんと、予想をしてから測るのよ!」

このことはとても大事です。

小学校の算数では、長さ、かさ、重さなどを実際に測って「単位」について学んでいくことが多いのですが、「量感」をつかみ、適切な単位を使うことがとても重要です。

そのためには、予想してから実測し、自分の量感の精度を高めていくことが必要なのです。

しかし、そんなことはお構いなく、次から次と、校長の了解もなく校長室内の物を測りまくる子供たち。

昨年3月に、山都・潤徳小の池部校長先生が来校した際に、友情の証としてプレゼントしてくださったくまモンにも容赦なく襲いかかります。

池部校長先生、ごめんなさい。

ウリーの個人情報も暴かれていきます。

2年生、恐るべし。

ただ、校長室を出ていくときには、「ありがとうございました!」と礼儀正しくあいさつしていく子供たち。

かわいらしさに免じて、「校長室占拠」も許してあげることにしましょう。【校長】

暖かい空気はどこへ?

今週の月曜日から火曜日にかけて雪が降り、まだ、道路脇には溶け残りの雪が多く残っています。

そのためか、なかなか気温が上がらず、寒い日が続いています。

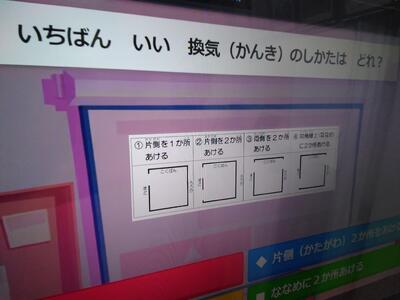

そんなときは、思わず、暖房をつけてしまいますが、特にエアコンの場合、天井近くに設置されることが多く、なかなか部屋が暖まらないと感じることがあります。

学校の廊下も非常に寒いです。

「全館、空調が入らないかなぁ・・・」などと、心でぼやきながら2階の廊下を歩いていると、突き当りの理科室から、かすかに煙のような臭いがしてきます。

ちょっと気になって入ってみました。

すると、4年生が理科の実験に取り組んでいます。

ほぼ密閉された容器に線香の煙を入れ、容器の下に温かくなったインスタントカイロを置きます。

温められた部分の煙がどうなるか観察します。

「ほぼ密閉」とは言っても、煙は短時間で容器の外に出てしまいます。

ですから、思った以上に難しい実験になっています。

そこで、今度は、ビーカーに煙を入れ、すぐにアルミホイルでふたをすることで密閉状態を作ります。

そのうえで、ビーカーの下にインスタントカイロを置きます。

あらためて観察すると、インスタントカイロを置いたところから、煙が上の方に動いていくのが見えました。

担任「ということは、温められた空気はどうなるの?」

4年生たち「上の方に動く!」

苦労しましたが、授業のまとめをすることができました。

部屋を暖房するときも、このことを知っていると効率的に部屋を暖めることができそうです。【校長】

予告なしの避難訓練を実施

本日(2月7日)の昼休み、児童に事前予告を行わない、地震を想定した避難訓練を実施いたしました。一昨日からの積雪で、校庭の使用はできない状態が続いています。昼休みでありますが、多くの児童は教室で過ごしていました。

地震発生を知らせる突然の放送に、児童は驚きつつも、机の下に潜り込み、安全な姿勢をとります。

保健室を利用している児童や、廊下を歩行している児童も、周囲の状況を確認して、安全な姿勢をとることができていました。

揺れがおさまったところで、避難を促す放送が流れました。「避難開始」という合図で、児童は速やかに避難をしました。校庭の使用はできない状況ですので、本日は教室への避難としました。

校長先生から、今回の避難訓練についてのお話がありました。

事前予告のない避難訓練でしたが、多くの児童は、冷静に行動することができました。教室以外にいた場合、周囲に担任がいないこともあり、戸惑いを感じた児童がいた可能性もあります。次回も「予告なし」の避難訓練を実施する予定となっています。今回の各自の反省を踏まえて、今年度最終回となる避難訓練に臨めるとよいと思います。

クラブ発表集会2

今朝は、昨日に続き、オンラインによる2回目のクラブ発表集会が行われました。

まずは、生き物クラブの発表です。野外活動で、虫や鳥などを観察したり、写真に撮ったりする年間の取組などについて説明がありました。

続いて、パソコンクラブです。Scratchでプログラミングした作品を動画で紹介するなど、活動の様子が分かるように工夫していました。

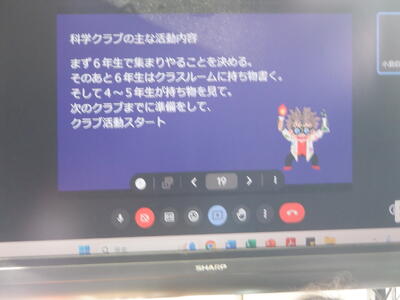

続いて、科学クラブです。実験の紹介などがありましたが、4~6年生が仲良く活動している様子もよく伝わりました。

最後はイラストクラブです。実際に描いた作品が何点か紹介されました。イラスト好きな子たちのハートをつかんだことでしょう。

集会は全校が視聴していますが、特に来年度からクラブ活動に参加する3年生の各学級の子たちは真剣に発表を聞いていました。

3年生A「おもしろそうだから、パソコンクラブにしようかな・・・。」

視聴しながら、思わず小声でつぶやいている子もいます。

4年生に向けて、楽しみなようです。【校長】

雪ニモマケズ

昨日から降り続いた雪で、久し振りにまとまった積雪となりました。

朝の校庭は、ほぼ真っ白で、場所によっては、10cm以上積もっているところも見られます。

このままでは、児童の登校に支障が出るおそれもあるため、早めに出勤した教職員で集まって、雪かき等の対応について相談しました。

雪国ではないので、除雪用のスコップの数は多くはありません。農作業用のスコップや竹ぼうきなども出し、互いに協力しながら雪かきを進めます。中には、ちりとりで雪かきをする職員も・・・。

本校は、登校時、東門、西門、正門の3か所から児童が入ってきますから、それぞれの雪かきが必要です。

教職員で分担しながら作業を進めました。

校長も老骨に鞭打って・・・。明日の腰痛が心配です。

子供たちも除雪された道を通って、けがをすることなく、校舎に入ることができました。

過去の経験だと、東京では、1回大雪があると、何回か繰り返すことが多いように感じています。

予想が外れるとよいのですが。【校長】

クラブ発表集会開催

本日(2月6日)の朝、オンラインで「クラブ発表集会」を開催しました。本校では、今年度12のクラブが発足し、4年生以上の児童が活動を行っています。そのうち、今回は、4つのクラブが発表を行いました。

クラブ発表を担当する児童が、配信場所となっている教室前に集まって、準備をしています。

①陸上クラブ

②ダンスクラブ

③球技クラブ

④卓球クラブ

どのクラブも、一人1台学習者用端末の機能「スライド」を活用して、活動内容や活動を通して学んだこと、できるようになったこと、思考したことなどを分かりやすく発表していきました。

クラブ活動を行っている児童にとっては1年間の活動の成果を発表する場であるとともに、下級生にとってはクラブ活動への意欲と関心を高めるきっかけともなります。特に、3年生は次年度から活動を行うクラブを選択するための参考にもなる貴重な機会となります。

クラブ発表集会は、明日も開催予定です。

今日、発表を担当した皆さん、がんばりました!

これから発表する皆さん、楽しみにしています!

【重要】大雪注意報発令中

予報どおり、昼頃から雪が降り出し、校庭も白くなりつつあります。

日野市には15時現在、大雪注意報が発令されており、今後、10cm以上の積雪の可能性もあります。

今日は、昼休みに臨時に教職員を集め、今後の対応等について確認しました。

かなり激しく雪が降る中、子供たちも下校していきましたが、明朝、どうなっているかが心配です。

ちょっと雪が降っただけでも都市機能に影響が出てしまう東京。

久し振りにかなり降雪がある予報となっていますので、保護者の皆様は、明朝の登校には十分気を付けるよう、子供たちにお声掛けくださいますようお願いいたします。【校長】

(現在、C4th Home&Schoolの接続状況が不良で、未配信のご家庭もあるようです。明日の対応の詳細については、こちらもご参照ください。→2月6日の降雪に対する対応について.pdf)

時計が壊れちゃった!

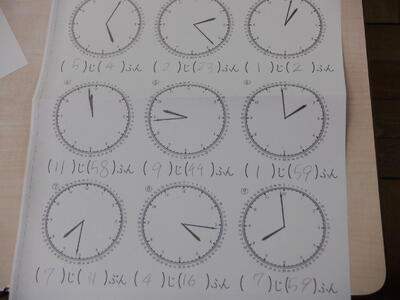

1年生が、算数の最難関単元といってもよい、「なんじなんぷん」の学習に取り組んでいます。

時計を見て時刻を読み取ることができるようにすることが単元のねらいなのですが、これが1年生にとっては、難しいわけです。

例えば、「10時37分」を読み取る場合、次の困難な点があります。

・短針が10と11の間にあるので、「10時」なのか、「11時」なのか判断しなければならない。

・長針が「7」を2目盛り過ぎたところにあるが、「7」が「35分」を示していることを理解していなければならない。そのためには、「5とびの数(5・10・15・20・・・)」を知っていなければならず(実質、かけ算の5の段の学習です)、さらに、35より2大きい数が37であることが分からなければならない。(1年生は、「35+2」といった大きな数のたし算はまだ学習していません)

とはいっても、時計は日常的に使うものです。

これまでは、1年生の担任は、「時計の長い針が『7』になったら、教室に戻っておいで。」などの指示を出すことが多かったのですが、もう2年生も近付いてきたので、「なんじなんぷん」と言われただけも行動できるようにする必要があります。

時計の模型を使ったり、プリント学習を繰り返したりして、習熟を図ります。

2時間目、校長が1年生の教室で授業の様子を見ていた時刻が、ちょうど「9時49分」頃。

校長「あれ?教室の時計が壊れちゃってるよ!時計の針が1つしかなくなってるよ!」

ギョッとする子供たち。しかし、

1年生A「違うよ、時計の針が重なってるんだよ!」

という反応が少し経ってから返ってきます。

これは、おもしろそうなので、急いで隣の学級に行ってみます。

この学級も「なんじなんぷん」の学習をしているのです。同じように、

校長「大変だ!時計が壊れちゃったよ!」

と大騒ぎしてみます。

中には、本気にしてる子も・・・。ちょっと心配です。

いたずら心が止まらない校長、3時間目に「なんじなんぷん」の学習を行っている学級に「10時54分」頃、行ってみます。

校長「あ、大変だ、時計の針が1つしかない!壊れちゃったよ。どうしよう?」

1年生B「時計の針が重なってるの!」

1年生C「校長先生なのに、時計も読めないの?」

1年生たちから総攻撃を受け、いたずらタイムも終了です(苦笑)

ただ、1年生にとって、時計の学習は本当に難関ですので、保護者の皆様も、ご家庭で折に触れて時計を読む練習に取り組ませていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。【校長】

カワセミ、発見!

今日は、水辺の楽校のイベント「浅川で野鳥観察」が開催されました。

雲一つない青空が広がり、多くの野鳥が観察できる予感がします。

最初に双眼鏡や望遠鏡の使い方の説明を受け、観察開始です。

日頃からよく通っている浅川の河川敷ですが、こうして見ると、多くの野鳥が生息していることが分かります。

遠くにいる鳥も、双眼鏡や望遠鏡を使うと、目の前にいるようによく見えます。

市の鳥、カワセミも発見!写真で撮れず、残念でしたが、望遠鏡では、きれいな羽の色が観察できました。

見付けた野鳥は、手元の資料で確認し、さらに図鑑などで詳しい説明を受けます。

また、アオサギが魚を捕るために水中に潜っている貴重な場面も見ることができました。

富士山を見ながら野鳥観察という、優雅なひとときです。寒くさえなければ・・・

今回は、過去最高の25種類の野鳥を観察することができました。

ぜひ、多くの方々に浅川の自然を知っていただきたいと思います。

ご参加いただいた皆様、水辺の楽校の関係者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

新1年生保護者会

今年度もあと2か月弱。

来年度の準備も始まっていきます。

今日の午後は、令和6年度入学児童対象の保護者説明会が行われました。

まずは、校長あいさつです。

初めてお子さんが小学校の入学を迎える保護者の方も多くいらっしゃいましたので、説明は一点突破、本校のキャッチフレーズ「笑顔招福」について、校長の思いを話しました。

しかし、本当に子供たちが「笑顔招福」の毎日を過ごしているのか証明しないと、入学前に不安になられている保護者の皆様の心配は解消されません。

そこで、「1年生のある1日」をテーマにした、校長撮影・編集の動画をご覧いただきました。

演出なしの普段の日の映像でしたが、授業中、休み時間、給食、清掃、学芸会練習などで子供たちが元気に笑顔で過ごしている様子をご覧いただいて、保護者の皆様もイメージがもてたようでした。

その後は、現1年生の担任を中心に、入学式、学用品、登下校、給食などの説明を行いました。JSPの活動やひのっちの紹介もありました。

説明会終了後には、通学路のリボンの受領や学用品のサンプルの確認など、多くの保護者の方が該当のコーナーに集まり、教職員に質問などをされていました。

本日は、ご多用のところ、本校にお越しいただき、ありがとうございました。

4月8日(月)の入学式で、新しい1年生と保護者の皆様にお目にかかれますことを楽しみにしております!【校長】

小中交流会開催

本日(2月2日)の5校時、本校の多目的室で「小中交流会」が開催され、6年生が参加しました。この会のために、日野市立三沢中学校の校長先生、生徒会の生徒3名、生徒会を担当されている先生がご来校されました。

まず、6年生は、三沢中学校の生徒が作成してくださった動画を視聴しました。

動画には、小学校との違いや部活動紹介など、6年生の児童にとって関心の高い内容が盛り込まれていました。進学に向けて期待と不安の入り混じる6年生の児童の気持ちに寄り添った動画内容や構成から、三沢中学校の皆さんの思いやりの心を感じ、とても温かい気持ちになりました。

動画視聴の後には、「じゃんけん大会」が催されました。

じゃんけん大会で勝ち上がった児童は、「記念品」をいただきました。これは、三沢中学校の生徒が、部活動の時間に作成した作品だそうです。記念品には、「待っているよ!」といったメッセージが、一つ一つ丁寧な字で書かれていました。

6年生の児童一人一人に、このような冊子までいただきました。本日ご来校いただきました皆様、そして動画、記念品、冊子などの作成に関わってくださった全ての三沢中学校の皆様に感謝申し上げます。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「3匹のキャラクター」

今朝は、集会委員による児童集会が行われました。

2月になり、卒業を控えた6年生に代わり、5年生の集会委員が計画を立てました。

児童集会で遊ぶ内容は、「3匹のキャラクター」です。

もともとある「3時のおやつ」というゲームを潤徳小オリジナルにして遊びます。

登場キャラクターは、本校で欠かせないウリーとサクラモチ。

そこに、熊本県代表のくまモンが加わります。

集会委員がリズムに合わせて「♪3匹のキャラは?」と問いかけます。

例えば、「ウリー」と言うと、両手を広げたポーズをとります。

上の写真では、左が「ウリー」、真ん中が「サクラモチ」、右が「くまモン」のポーズになります。

集会委員の児童と同じポーズをしたら負けです。

最後まで、同じポーズをしなかったら勝ちとなります。

これを何回か繰り返し、学級内で勝ち残りを競います。

各学級では、モニターに注目しています。

集会委員たち「♪3匹のキャラは?」

集会委員A「ウリー!」

集会委員と同じウリーのポーズをした子は負けなので座ります。

勝ち残った子で、2回戦、3回戦・・・と進んでいきます。

6回戦行って、勝ち残った子が学級内で優勝ということになり、拍手を受けます。

これを1サイクルとして、3回、「3匹のキャラクター」のゲームを行いました。

優勝するチャンスは3回あるということです。

集会委員と違うポーズを出した子は勝ち残りで大歓声!

シンプルなルールのゲームなので、どの子もすぐにやり方を覚え、大いに楽しんでいました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」をスタートさせている本校。

代替わりをした5年生たちも、6年生の思いを受け継ぎ、自分たちで考える児童集会を計画しています。

プロジェクトの出足は順調です。【校長】

寒サニモマケズ

今日の昼は、少し穏やかな陽気になりましたが、朝晩は、厳しい寒さが続いています。

大人は、部屋の中に引きこもってしまいそうですが、子供たちはそうではありません。

寒さにも負けず、元気に外に出て遊んでいます。

ドッジボールで遊ぶ2年生たち。男女仲良く遊んでいます。

うんていでは、多くの学年が遊んでいます。

鉄の棒のところを握って冷たくないのかなぁ・・・と思いますが、子供たちはお構いなしです。

本校の「名所」、ほほえみの丘で遊ぶ子供たち。すべり台で遊んでいる子たちから大きな歓声が上がっています。

サッカーも人気です。日本代表は、アジアカップ制覇なるか!?

冬場は、大繩、短縄で体を鍛える子も多く見られます。

ブランコも人気遊具です。順番をきちんと守って遊んでいます。

そして、一番人気は鬼ごっこです。今日の昼休みは、5年生が鬼になって1年生を追いかける自然な異学年交流が行われていました。

子供たちにとって、一番楽しい時間とも言える休み時間。

笑い声が絶えない校庭に「笑顔招福」を感じます。【校長】

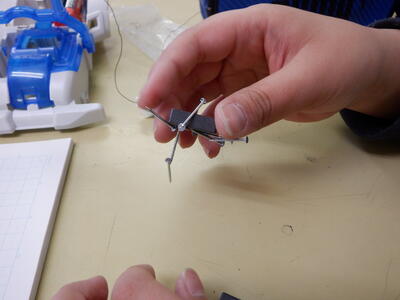

役立つ電気

今日の午前中は、5年生と6年生が理科室で、電気に関連した学習を行っていたので、様子をのぞいてみました。

5年生は、1・2時間目、「電磁石の性質」の学習に取り組んでいました。

今日の授業の課題は、(永久)磁石と電磁石の違いを調べることです。

磁石に釘をつけ、確かめていく子供たち。

校長「磁石と電磁石、釘のつき方に違いはあるの?」

5年生A「釘のつき方は変わらないけど・・・でも、電池を外すと、すぐに釘が落ちちゃうんだよ。」

方位磁針を電磁石に近付けるとどうなるかという実験もします。

5年生B「校長先生、見て!電池を外して、反対向きにつけると、一瞬で方位磁針の向きが反対になるんだよ。」

今後は、こうした電磁石の特徴が、日常生活にどう生かされているか学習を深めていきます。

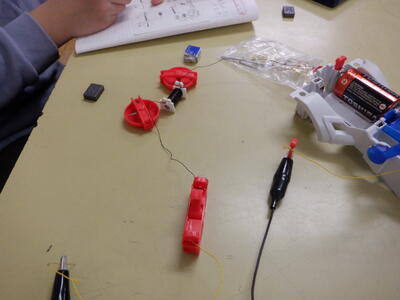

3・4時間目は、6年生が「私たちの生活と電気」の学習に取り組んでいました。

「手回し発電機」を回して、豆電球をつける実験をしています。

校長も6年生から借りてやってみましたが、結構力を入れて回す必要があり、長時間、電気を発生させることが難しいことが体感できます。

「手回し発電機」を風車につなぐ実験も行いました。

発電機のハンドルを回すと、勢いよく風車が回り始めます。

コンセントにつなげば、自動的に電気が流れると考えている子供たちにとっては、こうして、手動で発電する経験をすることは貴重なものになると思います。

校長「能登半島では、電気が使えないところがまだあるんだよねぇ。」

6年生たち「そうだよね・・・。」

日常生活に欠かせず、役に立つ電気だからこそ、そのありがたみを感じてほしいものです。【校長】

全校朝会

本日(1月30日)、朝の時間に全校朝会をオンラインで開催しました。

まず、サッカーで優秀な成績を収めたチームの表彰式を行いました。

次に、山都町立潤徳小学校に1日体験入学した本校の児童の様子について、校長先生から紹介がありました。詳しくは、こちら。

1日体験入学をした児童から、感想などを伝えてもらいました。

最後に、本校の養護教諭から感染症予防に関する話とクイズがありました。

クイズは、アプリを活用して行いました。子供たちは、画面表示と養護の放送を基に、学級内で意思表示を行います。

楽しみながら、感染症予防に関する知識を獲得することができました。

【5年研究授業】Meetで他地域とつながり、自然災害に関する理解を深める

潤徳小学校では、令和3年度から3年間に渡り、

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~

という研究主題のもと、授業改善を進めています。本日、第5学年社会科「国土の自然とともに生きる」の研究授業を行いました。

Meetで他地域とつながり、自然災害に関する理解を深める

~東京都日野市立潤徳小学校・熊本県上益城郡山都町立潤徳小学校・神奈川県相模原市立藤野北小学校コラボ授業~

はじめに、教科書で学んできた自然災害の種類について振り返りました。自然災害には、

① 津波災害

② 風水害

③ 地震災害

④ 火山災害

の4種類があることを、写真とともに振り返りました。

また、日野市における大きな自然災害にはどんなものがあったかを振り返りました。

「浅川の水が氾濫した。」

「1年生の時だった。」

「日野橋が崩れて、使えなくなった。」

2019年の台風19号の被害は、子供たちの記憶にも新しいようです。

「では、他の地域ではどんな自然災害があったのでしょうか。なぜそのような災害が起きたのでしょうか。直接、Meetで聞いてみましょう。」

まずは、「東西潤徳小学校コラボレーション」の一環として、熊本県にある山都町立潤徳小学校とつながり、どのような災害があったかをインタビューしました。

山都町立潤徳小学校の6年生の児童が、山都町で起きた風水害、地震災害、火山災害について資料とともに話をしてくれました。

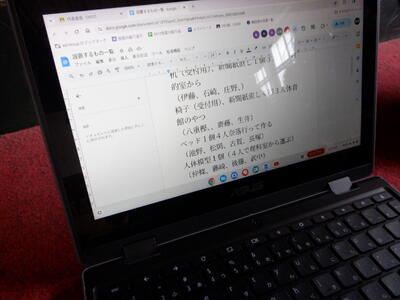

発表で使っている資料は、オクリンクで共有しているので、日野市立潤徳小学校の児童も手元で見ることができます。

「阿蘇山からの硫黄の匂いが山都町まで届いた。」

と実際にそこに住んでいる児童ならではの話を聞くことができました。

「山都町では、2023年7月の大雨で、金内橋が崩落しました。」

「日野橋も使えなくなったので、風水害での被害が同じなんだな、と思いました。」

次に、神奈川県の相模原市藤野北小学校とつながり、どのような自然災害があったかインタビューしました。藤野北小学校では、風水害による土砂崩れで本校舎が使えなくなった話を聞くことができました。

土砂崩れによって土砂に飲まれた本校舎や、ブルーシートで覆われている様子を手元の端末で見ながら、藤野北小学校の5年生の話を聞きました。

「本校舎が使えなくなってから、2年間「やませみ」という施設で授業を受けました。それから3年間は、プレハブ校舎で学びました。」

今回は、そのプレハブ校舎からの配信でした。5年間も本来の校舎で学ぶことができていない話を聞き、日野市立潤徳小の児童は衝撃を受けたようでした。

インタビューを通して思ったことや、疑問に思ったことは「ムーブノート」の「広場」に送りました。藤野北小学校も本校と同じ「ムーブノート」を使っているので、共有して見ることができました。

「土砂崩れで、桜の木は倒れなかったんですか。」

「すべて倒れてしまいました。」

「桜の木が倒れて、景色が一変していてびっくりしました。」

「プレハブの教室は、窮屈ではないですか。」

「今はもう慣れてしまいました。」

「少しの機関の雨で、長い間使えないことにびっくりしました。」

と、直接やりとりをすることもできました。

「今年の2学期には、本校舎に戻ることができます。」

との話を聞くと、「良かった」とほっとする様子の児童もいました。

「日野市の風水害、藤野での風水害、こちらは川の氾濫で、藤野では土砂崩れと違いが生まれたのはなぜでしょう。」

地図帳や、Google Earthを使って、地形に違いがあることを確認しました。日野市立潤徳小学校と違い、山があることを確認しました。

また、ストリートビューを使っていた児童は、すぐそばに川が流れている様子を写真で確認していました。

自然災害の発生と国土の自然状況には関係があることを、理解することができました。また、そこで暮らしている児童に直接話を聞くことができ、児童の関心もより深まったようでした。

今後、大規模な自然災害からくらしを守るための取り組みについての学びにつながっていきます。

授業後は、研究協議会が行われました。本日は、教育委員会の皆様、オンラインにて山都町立潤徳小学校の皆様、藤野北小学校の先生をお招きしての研究協議会となりました。

成果

- 現地の小学生と実際にリアルタイムで交流することにより、地域や土地は異なるが、自然災害を身近な問題と捉えることができると感じた。

- 写真だけでなく熊本・藤野と離れた場所からの生の声が聞けたことで、災害時の臨場感が伝わり、自然災害の被害の大変さがより伝わったと思う。児童の心に残る学習になると思った。

- 藤野北小と交流したことで同じ台風でも被害が違うことに気付き、土地の違いに注目することができた。Google Earthは地形が分かりやすくてよかった。

課題

- オクリンクの資料を見ながら、メモをすることが難しそうだった。資料は黒板に提示、メモをChromebookとしたほうが良かったのではないか。

- Meet、オクリンク、ムーブノート、グーグルアースと様々なコンテンツを駆使したために、より理解できたところもあるが、ついていくのが必死で、感想など書くまでに至らない児童もいた。

- 事前に、いくつかの資料をもとに災害の様子など予想を立てたり、質問を考えておくことで、学習の深まりがあったのではないか。

指導・講評においては、本校の「特色ある学校づくり」で日頃から山都町立潤徳小学校とつながっていることが児童の姿に表れていることを評価していただきました。また、本時の授業ではライブで2校とつながるというチャレンジ精神あふれる授業に関しても評価していただきました。授業のねらいや、探求的な学習の流れ、児童が何を学び取っているのか、こちらが相手に発信できることは何かなど、検討していくべきことも多々ありますが、直接つながり生の声を聴くという経験は、児童の学習に大きな影響を与えていることを感じさせる授業実践となりました。

【研究推進委員会より】

教育指導課訪問

本日(1月29日)、日野市の教育長をはじめ教育委員会事務局の多くの皆様を本校にお迎えして、「教育指導課訪問」を開催いたしました。まず、校長室にお集まりいただき、校長が学校の概要説明を行いました。

3~5校時は、本校の教員の授業をご参観いただきました。

授業後には、協議会を開催しました。5校時の授業で5年生の児童とオンラインで交流した「山都町立潤徳小学校」や「相模原市立藤野北小学校」の皆様にも、画面越しではありますが協議会にご参会いただきました。

協議会後、お集まりいただきました教育委員会事務局の皆様に、本校の教育活動や本日の授業についてご指導いただきました。

ご多用中にも関わらず、多くの皆様にご来校いただきましたことを心より感謝申し上げます。

リアル東西潤徳小学校コラボレーション〜1日体験入学編〜

「東西潤徳小学校コラボレーション」として、山都町立潤徳小学校との交流を始めて1年2か月余り。

これまで、様々な形の交流を進めてきましたが、唯一実現していないのが、両校の児童同士の直接交流です。

とは言っても、1,000km以上離れているのですから、簡単なことではありません。

しかし、直近の冬休みには、本校の1年生が九州旅行をした際、山都・潤徳小を見学に行ったという(訪問日が12/29のため、閉庁日で児童や教職員の方とは会えなかったとのことです)”ニアミス”情報もいただいています。(詳しくは、こちら)

そんな中、本校の4年4組の保護者の方から、10日ほど前、「家庭の都合で、熊本に行くので、山都・潤徳小や通潤橋を見てきたいと思います。」といった内容の連絡帳をいただきました。訪問予定日は1/26の平日です。

これはチャンス。

ここしばらく、山都・潤徳小のホームページでは、両校長の「秘密会談」の様子が掲載されていますが、日野・潤徳小の親善大使が山都・潤徳小を訪問するというストーリーで、初のリアル交流の方法について検討を重ねてきました。

山都・潤徳小では、写真のとおり、「国賓級」の待遇で、本人と保護者等の方を迎える準備をしてくださいました。

保護者の方は熊本出身ということで、親子とも、訪問をとても楽しみされていたとのことです。

9時過ぎくらいに到着されたということで、まずは、池部校長先生自ら、学校を案内され、その様子をライブ配信してくださいました。

写真は校庭の様子です。

1/23は臨時休校だった山都・潤徳小。学校の裏手にはまだ雪が残っています。

各教室も案内してくださいました。

山都・潤徳小では、理科室と家庭科室が兼用なのです。ちょっと、東京の学校ではない表示です。

3時間目は、4年4組とオンラインでつなぎました。

4-4の子供たち「あ、〇〇(児童名)が映ってるよ!」

タブレットの前に殺到する子供たち。

今日の3時間目は、もともとなわとび集会が予定されていたとのことで、個人技を練習するとともに、大繩の「白団」の仲間に入れていただいて、対抗戦に参加していました。

4時間目は、算数の授業に参加です。

山都・潤徳小の授業のことについて子供たちに説明します。

校長「同じ教室に3年生と4年生がいて、別々のことを学習しているんだよ。担任の先生はお互いを行き来して教えているから大変だね。」

4年生A「知ってる。複式授業でしょ?」

たぶん、子供たちは、複式授業の様子を初めて見ることと思います。

校長の私でさえ、めったに見ることはありません。

本校も授業を進めなければなりませんから、途中からは、子供たちは、算数の面積のテストに取り組みます。山都・潤徳小の算数の授業を横目で見ながら算数のテストを受ける・・・。ちょっとシュールな光景です。

もともと中学校の数学の先生である、池部校長先生。

飛び入りで教えています。

4年生B「あ、池部校長先生、授業やってる!」

4年生C「(斉藤)校長先生は、授業やらないの?」

校長「う~ん、じゃあ、今日は特別に・・・。今やっている面積のテストの答えは・・・教えてあげな~い。」

4年生たち「あはは」

本校の児童が、山都・潤徳小の3・4年担任の先生に個別で教えてもらっている、超貴重映像。

まさに、究極の「東西潤徳小学校コラボレーション」です。

そして、4時間目終了後は、お楽しみの給食。

な・なんと、今日は両校ともメインのメニューがカレーです。

校長「今は、全国学校給食週間だから、人気メニューが出やすいんだよね。」

4年生D「ということは、たまたま、同じ日になったってこと?」

校長「そうだよ。でも、同じカレーでも、山都・潤徳小は、何と『鹿肉のカレー』だよ。」

4年生たち「え~!」

(本校のカレーは、こちら)

(山都・潤徳小のカレーは、こちら)

他校の児童がカレーを食べるのを見ながら、自分たちもカレーを食べる。

しかし、その他校の中に自分の学級の友達が映っていて、「鹿肉カレー」を食べている。

何とも不思議な光景です。

「1日体験入学」の最後は、池部校長先生に玄関まで見送っていただいたようです。

山都・潤徳小の皆様に、最大級のもてなしをしていただき、ありがとうございました。

来週、日野に戻ってきた「親善大使」の児童から感想を聞くのが楽しみです。【校長】

手話について学ぼう

総合的な学習の時間に「バリアフリーについて考えよう」の学習を進めている4年生。

今日は、「ひの手話サークル」の皆様においでいただき、耳が聞こえない方とのコミュニケーションについて学びました。

今日、おいでいただいたサークルの4人の方の中に、おひとり、耳が聞こえない方がいらっしゃいます。

はじめに、その方を当てるクイズから始まりました。

迷う子供たち。

耳が聞こえるか、聞こえないかは見た目では分からないのです。

耳の聞こえない方から、生活場面で困ることについて伺います。

・朝起きるとき、目覚まし時計で起きることはできません。

・電子レンジで「チン」と鳴っても分からなくて、料理が冷めてしまったことがあります。

・「お風呂がわきました」と機械が言っても、そのことが分かりません。

・玄関で「ピンポーン」と鳴っても、お客様が来たことが分からないこともあります。 など

こうした生活のしにくさも工夫によって克服できることもあります。

例えば、時間になったら振動する機械を身に付けておいて、目覚まし時計の代わりにしているそうです。

手話サークルの方「耳が聞こえない方とコミュニケーションするにはどうすればいいかな?」

4年生たち「手話!」

手話サークルの方「でも、みんなは、まだ手話は使えないよね?どうする?」

子供たちは、ハッとして考えます。

筆談、身振り、口形、文字の空書など、コミュニケーションの手段はいろいろあるのです。

実際にジェスチャーゲームで遊んだり、口形で何を言っているか当ててみたりしました。

音がなくても相手に伝える方法はあるのです。

ただし、毎回ジェスチャーをするのも大変だし、待ち合わせの時刻を伝えるとき「いちじ」と「しちじ」は口形が同じになり、正しく伝えることが難しいことも体験しました。

手話は、その中の1つの方法であり、より便利にコミュニケーションをするために開発されたことに気付きました。

その後、「こんにちは」、「おはようございます」などのあいさつをはじめ、基本的な言葉について、次々教えていただきます。

手話の動きには意味があるので、そのことについても解説があります。

例えば、「ありがとう」の手話は、お相撲さんの手刀の動きを表しています。

子供たちは、実際に手や指を動かしながら、一生懸命に手話を覚えようとしていました。

最後に子供たちから、いくつか質問がありましたが、なるほど!と思うものもありました。

4年生A「買い物をするときに、店員さんが手話の分からない人だったらどうするんですか?」

手話サークルの方「確かに困ることがありますが、最近は、スマホの画面を見せることがあります。」

デジタルの進化は、コミュニケーションの幅を広げることにもつながっています。

最後は、習いたての「さようなら」の手話でお別れをしました。

校長も「ありがとう」の手話でお礼を伝えました。

コミュニケーションの手段は、言葉だけではないことに視野を広げてほしいと思います。

「ひの手話サークル」の皆様、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会 会場設営実施

本日(1月24日)の5校時、6年生が「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」の会場設営を行いました。教員の見守りの下、6年生の子供たちは、学芸会で使用しない物品を体育館から運び出します。

物品の搬出と同時並行で、舞台前にひな壇を設置しました。

舞台前の左右には、日野市立三沢中学校から借用したひな壇を設置しました。本校の「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」のために、ひな壇をお貸しいただきました日野市立三沢中学校の皆様に感謝申し上げます。

保護者鑑賞日の会場内の状況を確認するために、マットを敷いてみました。

明日から、いよいよ体育館を活用した学芸会練習が本格化します。6年生の子供たちが一生懸命に会場設営をしてくれたので、準備万端です。みんなのために働いてくれて、ありがとう!

想像力を膨らませて

校内を回っていると、2年生が楽しそうに作業している様子が見えたので、教室内に入ってみました。

図工の「たのしくうつして」の学習で、紙版画に取り組んでいるようです。

紙版画をするには、まず、型紙を作るところからスタートです。

今回は、同じ型紙を何回も使って画用紙に刷り、模様をつくることが目的です。

2年生A「うーん、私はうさぎにしようかなぁ。」

2年生B「今年は辰年だから、ドラゴンにしよう!」

2年生C「でも、あんまり細かい型紙だと、刷るとき大変だよ。」

いろいろ考えながら、型紙を作っています。

すると、いました!

本校キャラクター、ウリーの型紙を作っています。

不動の人気です。

2年生D「僕は、走っている人にしようかなぁ。持久走やってるし。」

なるほど、走っている人を画用紙に並べると、持久走月間で取り組んでいる校庭の様子になりそうです。

2年生E「大谷選手のグローブにしようかなぁ。でも、校長先生、目の前にグローブがないからどうしよう?」

校長「うーん、今はグローブは他の学年のところにあるからねぇ。潤徳小のホームページには写真を載せたけど。」

何人かの子が、自分の型紙のイメージ写真やイラストを探すため、端末を取り出しています。

すぐ「ググる」のは、大人も子供も同じになってきています。

型紙ができたら、思い思いの色で刷り始めます。

型紙を置く場所で模様が変わってきます。全体のバランスを考えながら慎重に刷っていきます。

中には、勢い余って、インクが洋服についてしまった子も・・・。

すみません、何人かの子は洗濯でご迷惑をかけてしまいそうです。

頑張って完成です!

すてきな模様ができました。

さらに校内を回っていると、3年生が図工で「くるくるランド」を作っているところを見かけました。

画用紙の上に、回転する円形のステージをつけ、様々な世界を表現するというものです。

この児童の作品は、ステージの上に「昭和の時代」、「平成の時代」、「令和の時代」という3つの世界を表現しています。とてもおもしろい発想です。

「令和の時代」は、本校が150周年を迎えたところになっています。さすが、潤徳の子!

次々、「校長先生、見て~!」と説明に来る子供たち。

ここが大事なところで、自分がどういうことを表現したかったのか、言語化できることが大切なのです。

ですから、校長も子供たちの説明に耳を傾け、発想をほめていきます。

この児童は、タブレットで作品の説明をしてくれました。

各ステージの写真を撮り、スライドにコピーして、作品全体の様子が分かるようにしています。

デジタル上で、友達の作品を鑑賞でき、また、感想を伝えることもできます。

本校では、デジタルの方法もアナログの方法も、子供たち自身が選択して表現できるようにしています。

様々な創作活動を通して、子供たちの発想力が伸びてほしいと願っています。【校長】

(今日は、山都・潤徳小は雪の影響で臨時休校となってしまいました。そこで、ちょっと東西ミニコラボを・・・。詳しくは、こちら)

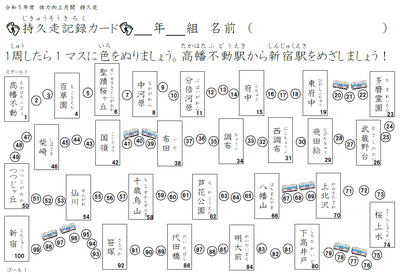

日野市市制60周年 開校150周年記念 体力向上月間(持久走)

今月、本校では、「日野市市制60周年 開校150周年記念 体力向上月間」として、全校で持久走に取り組んでいます。2時間目終了のチャイムが鳴ると、続々と子供たちが校庭に集まってきます。子供たちは、低、中、高学年ごとに決められたスタートラインで、開始の合図を待ちます。

スタートの合図で、一斉に走り始めます。

「残り1分」の放送が入りましたが、多くの子供たちは、自分のペースを崩さず、思い思いのペースで走りきることができました。

全校で取り組む持久走の取組も、残すところあと2回となりました。

日本の音楽でつながろう

年が明けて、早くも3週間余りが過ぎました。

お正月気分も抜けつつありますが、日本のお正月といえば、「春の海」の箏の音楽が流れる雅(みやび)なイメージがあります。

本校でも、音楽室のそばを通ると、箏のきれいな音色が聞こえてきます。

4年生が箏の学習に取り組んでいるのです。

箏を扱う授業が3~4回目になっている子供たち。

まずは、箏爪を選ぶところからスタートです。

子供たちによると、どれを選ぶのかで音が変わるそうで、様々なサイズの中から自分にあったものを選んでいます。

箏は、ドレミの階名ではなく、「七七八」のような「数字譜」が楽譜となります。

漢数字は、それぞれ、使う糸の場所を表していて、楽譜に指定された絃の音を弾いて演奏します。

子供たちが練習しているのは「さくら さくら」です。

校長「ドレミと違うのに、どうやって覚えているの?」

4年生たち「七七八 七七八 七八九八・・・って覚えてるよ。」

校長と違って、記憶力に優れた子供たちは、黒板に貼られた数字譜を見ることもなく、絃を弾いていきます。

校長「リコーダーと箏とどっちが簡単?」

4年生たち「箏!」

多くの子供たちが即答します。

音楽専科のチェックを受けながら、楽しそうに演奏している子供たち。

日本の文化のよさにも気付いてほしいものです。【校長】

大谷選手に感謝の気持ちを伝えよう!

先週(1/19)に「大谷サン、グローブありがとう集会」を緊急に開催した本校。

グローブを各学年で順番に使い始めるところです。

さて、東京都教育委員会では、このたびの大谷選手のご厚意に対して、都内の公立小学校等に大谷選手への御礼のメッセージを募集し、提出された全校分を取りまとめて1つのスライドにして委託業者へ送付する取組を行っています。

大谷選手に感謝の気持ちを伝える絶好のチャンスですので、任意参加の企画ですが、本校もぜひスライドを提出したいと考えました。

しかし、提出が今週末までですので、あまり大々的に取り組む期間はありません。

そこで、今回は、デジタルの技能に長けたパソコンクラブの児童に作成を依頼することにしました。

パソコンクラブ児童A「これ、大きなニュースになっちゃったらどうしよう・・・?」

東京都教育委員会として取り組むわけですから、かなり大きな企画です。ニュースになるかもしれません。都教委のホームページに掲載される予定もあるようです。

技能はあっても、どうデザインするかは難しいところ。

中には、いただいたグローブをはめて、写真を撮影し、スライドに入れ込む子もいます。

パソコンクラブ児童B「校長先生、大谷選手の顔を入れてもいいかなぁ?著作権でダメ?」

さすが、情報モラルにも詳しい子供たち。ちゃんと考えて作成しています。

校長「確かに無断で使用できないものもあるよね・・・。ただ、大谷選手が自分の顔を見ても仕方ないんじゃない?」

パソコンクラブ児童B「あ、そりゃそうだ。」

というわけで、著作権フリーのウリーとサクラモチが多くの子のスライドに使われています。

ウリーとサクラモチも、いよいよLAデビュー!?

子供たちの力作から、学校代表として東京都教育委員会に提出するのはスライド1枚だけ。

選定に頭を悩ませそうです・・・。【校長】

あなたは、だれのことが好き?

小学校は6年間という長い期間がありますので、子供たちの心と体は大きく成長します。

特に高学年は、思春期前期に差し掛かっており、第2次性徴の出現なども併せ、心身共に大きな変化が表れます。

友達同士で好きな異性について話をしていることも見られるようになります。

「好きな異性」と書きましたが、今日の5年生の身体計測では、保健指導の中で養護教諭から「SOGI」(性の多様性)について話がありました。

「SOGI」とは、「Sexual Orientation」(性的指向)と「Gender Identity」(性自認)の頭文字をとったものです。

異性だけが恋愛対象とならなかったり、身体的な性と心の性が一致しなかったりする人は、なかなか、そのことをオープンにできず、悩んでいることがあります。

性的マイノリティを示す「LGBTQ+」のことも説明しながら、性の多様性について子供たちの理解を深めていきます。

昨年度行われた、LGBTを含む性的マイノリティーに関するインターネット調査では、LGBTQ+層の割合は9.7%という結果が出たとのことです。

性のことでおよそ10人のうち1人が悩んでいるということになります。

養護教諭「血液型のAB型の人は10%程度、左利きの人も10%程度いると言われます。ということは、AB型で左利きの人はとても少ない数ということになりますが、それを他人に言えないほど恥ずかしいということはないですよね?」

うなずく子供たち。

でも、性のことで悩む人はもっと多いと考えられるのに、なかなか他人に言い出せない現状があり、性の多様性について理解を深める必要があるとの説明がありました。

身体計測では、体の成長は数値で分かりますが、心の成長は自分でしか分かりません。

性の問題だけでなく、「多様性」について幅広く認められる社会でありたいものです。【校長】

【特報】大谷選手、本校に来校!・・・か?

昨日、「日野市市制60周年 開校150周年記念持久走月間」に関する児童集会を行ったばかりだというのに、今朝も緊急に体育館で児童集会が開催されるという連絡があり、体育館に集まってくる子供たち。

1年生A「校長先生、今日は何の集会なの?」

校長「(学芸会の1年生の演目名から)きっと、たまご焼き集会なんじゃないかなぁ。」

と、とぼける校長。

全校児童が体育館に集まるのは「潤フェス♪」以来です。さらに、集会という公的な形で集まるのは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前までさかのぼらないとありません。

一体、何の集会なのか・・・?

代表委員A「みなさん、おはようございます。これから、集会を始めます。」

集会名も明かされず、いきなり集会が始まります。

代表委員A「あれ?こんなところに『JUNTOKU SLOT』があるよ!いったい、何だろう?みんなで回してみよう!」

予想外の展開です。

代表委員B「何が出るかな~?あ~っ、グローブだぁ!!」

すると、いったん揃ったスロットがまた、回りはじめます。

代表委員B「あ~っ、今度は、ドジャースの帽子だぁ~!!」

代表委員AB「おおたにぃ~!!」

突然の2連続スロットと超有名スポーツ選手の呼名にざわつく会場。

代表委員B「え、来てるの?大谷選手?」

すると、4人の大谷選手が登場!

何と、わざわざ、本校で緊急集会が開催されるので、駆け付けてくださったのです!

大谷選手A「おはようございます。日ハム時代の大谷翔平です。」

大谷選手B「エンゼルス時代の大谷翔平です。ホームランキング獲りました。」

大谷選手C「侍ジャパンの大谷翔平です。WBCで世界一になりました。」

大谷選手D「現在の大谷翔平です。最近、犬の『デコピン』くんを飼い始めました。」

会場内は爆笑です。

(なぜ、大谷選手が4人?過去の3人は、タイムマシンを使って駆け付けてくださったとご理解ください・・・)

大谷選手A「みなさん、『僕にあこがれる』のはやめましょう。僕を超える存在をつくるために、グローブ3個を寄付しました。ぜひ、使ってください!」

会場内は拍手喝采です!

代表委員B「これから、大谷選手からいただいたグローブを使って、始球式をします。」

6年生の4ペアの代表児童が代わる代わるステージ上でキャッチボールを披露します。

キャッチボールをした感想をインタビューです。

代表委員C「グローブを使った感想はどうでしたか?」

6年生A「とても使いやすく、投げ心地が最高でした。」

代表委員B「大谷選手のパワーを感じることができましたか?」

6年生B「はい、とても!」

代表委員B「大谷選手になれそうですか?」

6年生C「はい、絶対になれます!」

最後に、大谷選手に感謝の気持ちを伝えます。

全校児童「ありがとうございました!」

最後に注意事項を確認して、緊急児童集会「大谷サン、グローブありがとう集会」は、大盛り上がりのうちに終わりました。

大谷選手からのグローブが届いてから、緊急児童集会を開催するまで、実質、中2日間しかありませんでしたが、6年生に「大谷選手に感謝したい人」、「全校を盛り上げたい人」などの有志を募ったところ、代表委員をはじめ、たくさんの児童が協力してくれました。

担当教員と協力しつつ、楽しい集会をつくろうと頑張った6年生たち。

まさに「子供たちがつくる学校プロジェクト」にぴったりの集会になりました。

6年生のみなさん、ありがとう!

そして、せっかくのビッグプレゼントが届いたので、集会の開催のことを保護者等の皆様にお伝えしたところ、朝早くにも関わらず、多くの「大谷ファン&潤徳ファン」の方々においでいただきました。

実際にグローブをはめて記念撮影。保護者等の皆様にもお楽しみいただけたようです。

大谷選手からのご厚意をありがたく受け止め、今後、各学年で順番で使用期間を決めて、グローブを大切に使っていきたいと思います。

野球しようぜ!

そして、勉強もしようぜ!【校長】

白杖体験(4年)

4年生は3学期、総合的な学習の時間で「バリアフリーについて考えよう」という学習を行っています。その学習の一環として、本日(1月19日)の午前中、4年生の児童がアイマスクを着用して白杖体験を行いました。白杖体験は、「社会福祉法人 日野市社会福祉協議会 日野市ボランティア・センター」の皆様を講師にお迎えして実施いたしました。

講師から、白杖を使用している方への接し方についてご指導をいただきました。

その後、子供たちは2人1組となり、白杖とアイマスクを使って歩行をする役割と案内をする役割とに分かれて、体験活動を行いました。

危険が伴う階段の上り下りは、慎重に行っていました。

アイマスクをしながら、水を飲んだり、手を洗ったりする体験も行いました。

子供たちは、この体験活動を通して学んだことを整理し、まとめていきます。本日、講師やスタッフとしていらっしゃった皆様に、心より感謝申し上げます。4年生の子供たちに貴重な体験をさせていただきまして、ありがとうございました。

日野市市制60周年 開校150周年記念持久走月間

最近、毎年のように定期健康診断の結果がよくない校長。

このような場合、健康相談員の方からのご指導が入ります。

健康相談員の方「塩分の摂り過ぎ、食事の量などに気を付けてください。」

校長(そう言われても、給食を食べるのは「職務」だし、時には、お替わりをして食の安全を確かめなければならないし・・・)

神妙な顔で健康相談員の方のご指導を伺いながらも、心で屁理屈を考えてしまうダメな校長。

健康相談員の方「定期的に運動をされていますか?」

校長「いや・・・まぁ、できるだけ校内を見回るようにしてますが・・・」

苦しい言い訳が続きます。

そんな運動不足の校長にうってつけな「日野市市制60周年 開校150周年記念持久走月間」の取組が今日から始まります。

今朝は、児童集会で体育委員会の児童が取組の方法や走り方などについて説明し、試走を行いました。

悪い走り方[全力ダッシュで走る]

よい走り方[一定のペースで走る]

などのお手本も示されます。

走るときのルールの説明もあります。

今日から1/25(木)までの中休みを使って全校で取り組むことになります。

走った距離に応じて記録カードのマスに色を塗っていきます。

また、マスクを外して走ることなどについて注意がありました。

体操をしてから各学年のスタート位置に分かれます。

スタートを待つ子供たちに声をかけます。

校長「『日野市市制60周年 開校150周年記念持久走月間』なんだから、当然、色塗りの目標は150マスだよね?」

子供たち「え~!」

4年生A「そもそも、記録カードに150マスもないし!」

4年生B「日野市に住んでるんだから、せめて60マスに・・・」

子供たち「あはは」

と言っている間に、スタートです。

体育委員から悪い例で示されたばかりの「全力ダッシュ」で走っていく子供たち(苦笑)

校長も、一緒にスタートしますが、「全力ダッシュ」の子供たちに抜かされ、すぐに「周回遅れ」となります。

2年生A「校長先生、遅~い!」

校長「一定のペースで走るの!」

昨年度もそうだったのですが、子供たちとの体力差を見せつけられ恥をかく期間になりそうです。。。

でも、今度、健康相談員の方とお話しする機会があったら、こう答えようと思います。

校長「健康維持のため、定期的にランニングに取り組んでいます!」【校長】

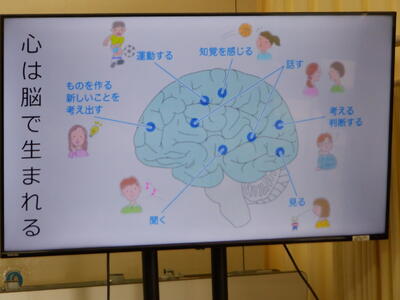

心ってなんだろう?

今週は、各学年、3学期の身体測定を行っています。

保健室では、測定前に養護教諭が保健指導を行います。

今日は、3年生の測定日。保健指導のテーマは、「心ってなんだろう」です。

保健室に集まってきた3年生に養護教諭が問いかけます。

養護教諭「心って、どこにあると思う?」

胸のところを押さえたり、頭を指したりと、子供たちは様々な反応をします。

スライドを見ながら、心の動きの様々な反応は脳の働きであり、心は脳で生まれることを確認します。

さらに、心は、発達に伴って成長することを学びます。

幼いうちは、「食べたい」、「眠い」などの本能に従って行動することが多くあります。

しかし、だんだん「群れ」を意識し、本能の行動をコントロールできるようになります。

さらに、大人になるに従い、「群れ」を意識しつつも自分に合った目標を基に自立した行動ができるようになります。

養護教諭「授業中におしっこに行きたくなっても、もうすぐ授業が終わりそうなら我慢しようとするでしょ?」

身近な例から「本能をコントロールする行動」を自然に行っていることに気付く3年生たち。

養護教諭「体の成長は大人になると止まってしまうけど、脳の成長は一生続くんだよ。」

なるほど・・・。

3年生は、心だけでなく、体も大きく成長する時期。

身体計測で、自分の体の成長の様子も把握します。

ちゃんと3年生の心は育っているのだろうか・・・

ちょっと気になって、身体計測後の3年生の教室に行ってみました。

授業後半ですが、トイレにも行かず、きちんと授業を受けています。

校長「さすが、3年生、授業が終わるまでトイレにも行かず、心が成長しているねぇ。」

3年生A「当然じゃない?」

3年生B「そもそも、おしっこ、行きたくないし。」

口の方も成長しているようです。。。

3年生の成長の様子を見て、満足して校長室に戻ったところ、

副校長「校長先生、締め切りが迫った書類の作成、終わっていらっしゃいますか?」

あ、忘れてた・・・

最近、こういうことが増えているのですが、本当に脳は一生成長するのでしょうか?

退化してきているように感じる今日この頃です(苦笑)【校長】

※今日から、ホームページタイトルの「ウリー」と「サクラモチ」が学芸会バージョンに変わりました!

Where do you want to go?

本日(1月17日)の3校時、5年生のある学級が、自分が「行きたい」と思う都道府県の発表会をしていました。

一人一人が、教室の前方に出て、モニターに映し出された画像を基に、英語で説明をしていきます。

発表に向けて、プリントで考えを整理したり、Chromebookで発表資料を作成したり、準備をしてきたようです。

Chromebookのスライドで各自が作成した発表資料には、紹介したい都道府県の名所や特産品などが、一目で見て分かるようにまとめられていました。自分が作成したモニター画面を指さしながら、堂々と英語でプレゼンをする児童に、頼もしさを感じました。

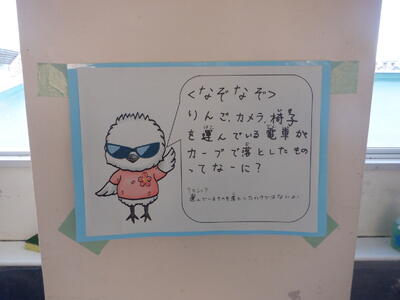

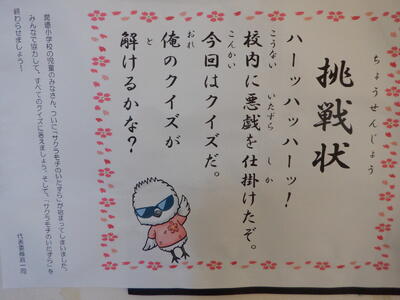

【子供たちがつくる学校プロジェクト】サクラモチの挑戦状

今朝の「潤いの時間」に突然、臨時放送が入りました。

突然の放送に戸惑う子供たち。

さらに、びっくりしたのは、放送しているのが「サクラモチ」ということです。

サクラモチ「おいらからの挑戦状だ!校内にいたずらをしかけたぞ。今回はクイズだ。オレの問題が解けるかな?」

写真は、2年生の教室ですが、予想もしない放送に子供たちは一瞬固まってしまいました。

しかし、何人かの子が、変化に気付いていました。

2年生A「ひょっとして、廊下に貼ってあるもののことじゃない?」

いつの間にか、校内の各所に謎のサクラモチのメッセージが掲示されています。

昇降口には、施設の管理者である校長に断りもなく、勝手にサクラモチが挑戦状を貼っています。

これは大変!

何とかクイズを解いて、迷惑なサクラモチのいたずらをやめさせなければなりません!

休み時間になると、校内の各所で、サクラモチの挑戦状に挑む子供たちが見られます。

しかし、超難問もあり、一筋縄ではいきません・・・

というわけで、思わぬクイズデーになりましたが、子供たちは「校内探検」と「クイズ」が合わさった企画に大喜び。

この3学期から「子供たちがつくる学校プロジェクト」を呼びかけていますが、今回のイベントは、代表委員会の極秘企画。まさに、子供たちでつくり上げた盛り上げ企画です。

校長も全容を知らないことが多く、苦笑いすることもあるのですが、子供たち自身が学校をよくするために考えたことは、できるだけ実現していきたいと思います。

それにしても、サクラモチのクイズ、難しいなぁ・・・

これは当分、サクラモチのいたずらは収まりそうにありません。【校長】

(サクラモチに降参した子は、問題をめくると、答えが書いてあります。)

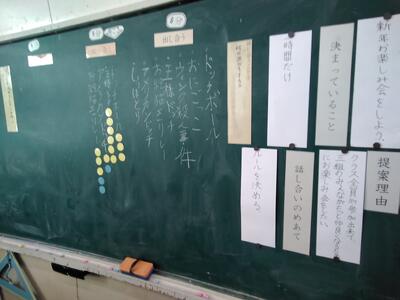

学級会「新年お楽しみ会をしよう」

本日(1月16日)の3校時、5年生のある学級では、「新年お楽しみ会をしよう」という議題で学級会を開催していました。

提案理由の「学級全員が楽しみ、もっと仲よくするなるため」というめあてに基づき、活発に意見が交わされていました。

1時間の学習過程が分かるような黒板になっていて、今何について話し合いがされているか視覚的に理解できるように工夫されています。また、賛成・反対マークを丸の色を変えて表示することで、話し合いの状況や経過が分かるように配慮もされていました。

司会や書記など学級会を運営する立場の子供たちは、綿密な事前計画を手元に置いて、話し合いをすすめていました。

学校はまさに社会の縮図であり、子供たちにとって一番身近な社会です。学級会などで合意形成を図る経験は、子供たちが共生社会でよりよく生きていくために、大きな力になることと思います。合意形成されたことに基づき、みんなで役割分担をして、思い出にのこる「新年お楽しみ会」になることを願っています。

幸せな社会って何だろう?

4年生は3学期に総合的な学習の時間で「バリアフリーについて考えよう」という学習に取り組みます。

今後、日野市社会福祉協議会の皆様にコーディネートしていただき、バリアフリーに関する様々な体験等を行っていきます。

今日は、日野市社会福祉協議会の方に講師としておいでいただき、バリアフリー全般についてお話をいただきました。

講師の方「『福祉』ってどんなことだと思う?」

4年生A「体の不自由な人のことを助けることだと思います。」

4年生B「生活に困っている人のことを助けることだと思います。」

4年生C「介護が必要な人のことを助けることだと思います。」

4年生なりに福祉のイメージはもっているようです。

今日の授業のテーマは「幸せ」について考えることです。

幸せにもいろいろなレベルがあります。

「自分の幸せ」、「友達などの幸せ」、「みんなの幸せ」について意見を出し合い、考えをまとめていきます。

<友達の幸せ>

4年生D「〇〇さんは、『ゲームをしているとき』って言ってました。」

4年生E「〇〇さんは、『手伝いをしてほめられたとき』って言ってました。」

<担任の幸せ>

4年生F「『クラスのみんなに会えること』だと思います。」

4年生G「『みんなが仲良く笑顔でいるとき』だと思います。」

担任もにこにこして見守っています。

<校長の幸せ>

4年生H「『高級な校長室のいすに座っているとき』だと思います。」

4年生I「『朝会でみんなの笑顔を見たとき』だと思います。」

4年生J「『150周年のお祝いをしたとき』だと思います。」

まぁ、当たってる・・・かな?

ちなみに、校長本人は、「子供たちが『笑顔笑福』を感じているとき」だと考えています。

<みんなの幸せ>

4年生K「寝たり食べたりすること」

4年生L「生きていること」

4年生M「平和に暮らすこと」

4年生N「日野市市制60周年の時に日野市にいられること」

自分の幸せを考えることは簡単です。

しかし、他人の幸せを考えること、特に人数が多くなったり、自分と置かれた環境の違う人の幸せを考えることは難しいということを意見を交換する中で理解していきます。

さらに、公共の福祉ということを考えた場合、「平等」だから全ての人が幸せになるとは限りません。「公正」という考えが大事であることなどを学び、動画視聴でバリアフリーの基本的な考え方について理解を深めました。

今週から来週にかけて、目や耳の不自由な方からのお話を聞き、体験的なバリアフリーの学習を進めていく予定です。【校長】

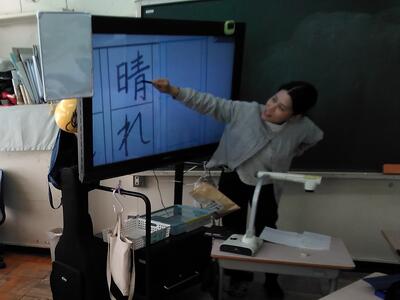

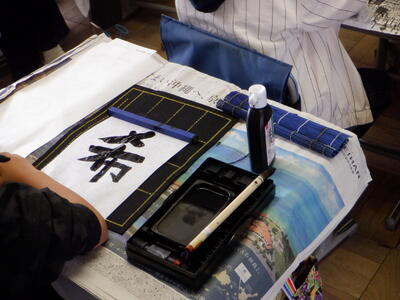

第4次日野市学校教育基本構想「『子供たちがつくる学校』プロジェクト」を見据えた席書会(5・6年生)

2日間に分けて体育館で行われている席書会。本日(1月12日)は、高学年(5・6年生)の日になります。本日も体の芯まで冷えるような寒さですが、体育館の空調を活用することにより、快適な環境で席書会を開催することができました。

高学年も中学年同様、毛筆を使用します。中学年で学習した「横画、縦画、左右の払い」など点画の種類ごとの穂先の動きに加えて、高学年では「点画から点画、文字から文字のつながり」を意識して書くことになります。

<5年生>

5年生が挑む課題は、「希望の朝」です。

書き初め用の長い半紙を使う前に、通常の半紙を使って苦手とする字を何度も練習をする子供がいました。

書き終えた子供たちは、自分の作品を見返していました。次の作品で、気を付けるべきことを思考しています。

<6年生>

小学校最後の席書会となる6年生。よりよい書き初め作品になるように、努力する姿が印象的でした。

自分の書いた書き初めを講師に見せて、具体的な助言を求めていました。

書いた字を友達同士で見せ合い、お互いにアドバイスをし合っている様子も見られました。

今年の4月を待たず、3学期の段階から本校で実施している第4次日野市学校教育基本構想の「『子供たちがつくる学校』プロジェクト」を踏まえた教育活動。高学年の席書会では、子供たちが自ら考え、選択し、決定し、実践する過程を意識した取組が展開されていました。子供たちからは、自分たちの力で、よりよい書き初め作品をつくりあげようという気概が感じられました。頼もしい限りです。

1月避難訓練

本日(1月12日)の2校時、1月の避難訓練を行いました。本日の想定は、地震後に火災が発生するという自然災害です。今回の避難訓練は、日野消防署高幡出張所の皆様を講師にお迎えして実施しました。

地震発生の放送を聞き、身を守る体制をとる子供たち。

校庭に避難する子供たち。

訓練後に、消防署の方からお話をいただきました。

「お(押さない)、か(駆けない)、し(しゃべらない)、も(戻らない)」の約束を守れたことについて、お褒めの言葉をいただきました。また、避難の際には、寒くてもポケットに手を入れず両手を出しておくことが、身を守るために大事であることをご指導いただきました。

靴の底の汚れを拭って室内に入る子供たちの様子です。タオルをご提供いただきました保護者や地域の皆様に感謝申し上げます。

避難訓練終了後には、6年生の子供たちが起震車に乗車し、震度7の揺れを体験しました。

能登半島地震が発生し、報道でその様子を見聞きしている子供たち。東京消防署の多くの皆様が、車両やヘリコプターで能登半島に駆け付け、応援業務にあたっているそうです。子供たちは、「能登半島地震と同じ規模の地震が東京でも発生する可能性がある」という消防署の方のお話を真剣に聞いていました。いつも以上の緊迫感のある避難訓練となりました。

暖かい席書会(3・4年生)

今朝は、分厚い雲が空を覆い、薄暗い中でのスタートになっています。

最高気温は10℃に届かない予報が出ており、とても寒い1日になりそうです。

そのような厳冬の中、本校では、今日、明日と2日間に分け、席書会が行われます。

今日は、中学年(3・4年生)の日になります。

<4年生>

昨年度までの席書会は、子供たちが厚着をしながら取り組んでいる姿が見られました。

大型ストーブを焚いていたのですが、広い体育館では効果が限定的で、かなり寒い中で書き初めに臨んでいました。

(昨年度の席書会の様子は、こちら)

しかし、昨年の秋から、本校の体育館には空調機が設置されました。

スイッチ1つで全館暖房になります。

体育館の気温は外より10℃以上高い15℃程度となっています。温風が体育館を流れているので、極端な寒さを感じることなく書き初めに取り組むことができます。

4年担任「教室で書いているときより暖かい感じがします。」

4年生のお手本の文字は「元気な子」です。

校長「教室で書くのと、体育館で書くのを比べたら、どっちがいい?」

4年生A「広いから、体育館の方が書きやすい!」

いつもと違う環境で、集中力も増しているようです。

よい文字を書くには、まずは、よい姿勢から。

背筋をピンと伸ばして、1文字1文字、丁寧に書き上げていきます。

4年生B「校長先生、全部ダメだった・・・。」

でき上がりに納得がいかない子もいたようですが、どの子も一生懸命取り組んでいました。

<3年生>

4年生の後は、3年生が席書会に臨みます。

2年生までは硬筆でしたが、3年生になって子供たちは毛筆に取り組むようになりました。

初めての席書会です。

校長「習字を体育館で書くって、どう?」

3年生A「ドキドキです!」

冬休みの宿題で、床で字を書く練習をしてきた子も多いようで、初めての席書会ですが、落ち着いて作業に取り組んでいます。

4枚書いた清書の中から1枚を提出します。

3年生B「うーん、迷うなぁ。校長先生、どれがいいと思う?」

自分で作品を選ぶことも大事な学習です。【校長】

書き初めに挑戦

年末に取り組んだ書き初めの練習の成果を発揮するときが来ました。

本日(1月10日)、2年生のある学級では硬筆で、書き初めを行っていました。

教員は、手本をモニターに拡大して提示し、点画相互の接し方、交わり方、長短、方向などの注意点について、一文字ずつ丁寧に指導を行っていました。

子供たちは、教員の注意事項をよく聞くとともに、手元の手本と自分の字とを何度も見比べながら慎重に字を書いていました。

中学年、高学年の書き初め(席書会)は、明日から始まります。

なお、子供たちの書き初め作品は、今後開催する「書写展」で、保護者の皆様を対象に公開をいたします。詳細は、本日9時に、C4th Home&Schoolでお便りを配信いたしましたのでご確認いただければ幸いです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」始動!

今日から、3学期が始まりました。

「校長先生、あけましておめでとうございます!」

「今年もよろしくお願いします!!」

たくさんの子たちが朝から校長に声をかけてくれます。

やっぱり、本校の子供たちはかわいいです!

さて、始業式では、私から「子供たちがつくる学校プロジェクト」について話をしましました。

(詳しくは、学校だより1月号.pdfに記載していますので、ご覧ください。)

子供たちにはこのようなロゴとイメージイラストで説明をしました。

昨年の開校150周年記念式典前の子供たちのパワーを3学期、そして令和6年度以降につなげていきたいと思います。

また、始業式では、山都・潤徳小の池部校長先生からのビデオメッセージを紹介しました。

何と、冬休みの期間を使い、熊本県内の名所から動画撮影を行っていただいた大作です。

山都・潤徳小の正門前から。

山都町のシンボル、国宝「通潤橋」です。-5℃の極寒の中でのビデオ撮りとのことです・・・。

2/11開通予定である九州中央自動車道の「山都通潤橋インターチェンジ」付近から。

「天草四郎像」前から。

日本三大名城の1つ、熊本城前から。

正月早々、バーチャル熊本旅行を体験することができました。

なお、本校からも、山都・潤徳小向けにビデオメッセージを送っています。

ふれあい橋から。

山都の子たちにきれいな富士山動画を!

昇降口付近の「潤徳小デジタルサイネージ」で、両校のビデオメッセージを流していますが、多くの子が足を止めて画面を見つめています。

始業式後の子供たちの様子を簡単にご紹介しましょう。

「ドラゴンチーム」と「たつ(辰)チーム」に分かれてフリスビードッジボールで対戦する1年生たち。

寒さに負けず元気いっぱいです。

「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」に向け、台本の読み合わせをする2年生たち。

3学期初日から大きな行事の準備を開始しています。

学級内で必要な当番活動を決めている3年生たち。初心を忘れず、しっかりと自分の仕事に取り組んでほしいものです。

百人一首に取り組む4年生たち。お正月ならではの光景です。

日野市子育て課からの「ひのっ子すくすくプラン」の次期計画策定に向けたアンケートに取り組む5年生たちです。子供たち一人一人の意見が今後の市の施策に反映されていきます。

係活動の作業を行っている6年生たち。この子たちは「思い出係」を作ったとのこと。仕事内容は、6年間の思い出を写真などにまとめていくのだとか。まさに最後の学期にふさわしい係です。自分たちの生活を自分たちでよくしていく係活動。まさに「子供たちがつくる学校プロジェクト」の原点です。

3学期も、子供たちの活躍が期待できる学期になりそうです!【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念 3学期始業式開催

本日(1月9日)の朝、オンラインで「日野市市制60周年 開校150周年記念 3学期始業式」を執り行いました。

<校長先生のお話>

校長先生からは、3学期に行われる学芸会や「子供たちがつくる学校プロジェクト」についてのお話がありました。

これは、6年前に本校で行われた学芸会の写真です。

また、山都町立潤徳小学校の池部校長先生からご送付いただきましたビデオメッセージを視聴しました。この動画は、しばらく東昇降口のモニターで放映をする予定です。

<児童代表の言葉>

4年生の児童が、今年頑張りたいことについて抱負を述べました。

<校歌斉唱>

2024年始まって初めての校歌斉唱となります。

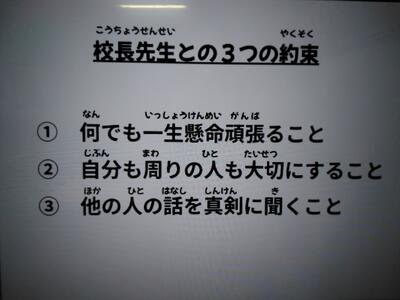

今学期も、校長先生との3つの約束を守り、笑顔招福に過ごせるようにしましょう。

令和6年スタート!

明けましておめでとうございます。

新しい年になりましたが、年明け早々から大きな地震や事故が続き、異例なスタートとなりました。

令和6年能登半島地震で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、昨日まで学校閉庁日だった本校では、実質、今日からが仕事始めとなりました。

3学期に向けての準備を進める日ということになりますが、年頭にあたり、「校長2人制」の潤徳小として、西日本代表の山都・潤徳小の池部校長先生からごあいさつをいただきました。

今朝の山都町の気温は-5℃とのこと。

日野市よりも厳しい寒さであることが伝えられ、本校の教職員も驚いていました。

また、閉校に向け、片付けが進む校内の様子なども紹介していただきました。

「東西潤徳小学校コラボレーション」ができるのも、3学期だけとなりました。

一層の交流の充実を図りたいと考えています。

今日は、職員会議や学年会など、様々な準備に追われそうです。

しかし、1/9から子供たちに再開できることを楽しみにしている教職員です。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。【校長】

(山都側の様子は、こちら)

今年最後のオンライン会談

冬休みになりましたが、教職員は、来学期や来年度の準備を進めています。

「東西潤徳小学校コラボレーション」も最後の学期を迎えますので、連日、山都・潤徳小の池部校長先生とのオンライン会談等を行っています。

閉校が近付いてきた山都・潤徳小は、学校にある備品を来年4月以降に他校に振り分けなければならないので、準備作業を始めているのだそうです。

ちょっと寂しい大掃除になっているのですね。

最後は、両校の教職員がパソコンの前に集まり、「よいお年を~!」と手を振ってお別れです。

本校ホームページをご覧になっている「潤徳ファン」の皆様にとりましても、素晴らしい年になりますよう、ご祈念申し上げます。

今年も、本当にありがとうございました。【校長】

(山都側の様子は、こちら)

もう7日寝ると・・・

終業式が終わると、各学級で、2学期末ならではの様々な活動が行われます。

3年生は、2学期の最初に書いた「2学期のめあて」の振り返りを行っていました。

「2学期のめあて」を書いた紙の一番下には「2学期をふりかえって」の欄があります。

今日は、通知表が渡される日ですが、自分たちでも4か月前に立てためあてを意識して生活できていたか見直してみることが大事です。

中には、「2学期は、めあてのとおりできたので、3学期もこの調子でいきます。」といった、頼もしい記述をしている子もいました。期待したいものです。

5年生では、「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」の配役と衣装の確認をしていました。

衣装などは、冬休みの間にご家庭で準備をお願いすることになるとの説明が行われていました。

5年生だけでなく、他の学年も同様になります。

保護者の皆様には、大変お手数をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

Chromebookを持ち帰って、「ドリルパーク」などで復習を行うことが冬休みの宿題になっている6年生。

担任「『ドリルパーク』にいつ、どのくらい取り組んだかは、担任の端末から確認することができます。だから、ズルしたり、サボったりすることはできないよ!」

これは、担任の援護射撃をする必要がありそうです。

校長「6年生が『ドリルパーク』に取り組んだデータは、校長先生も見ることができます。」

ちょっと、緊張した表情になる6年生たちです。

2学期最後の休み時間です。最終日がよい天気になり、元気に遊ぶことができてよかったです。

振り返ると、2学期初日の始業式も好天でしたが、「酷暑」のため、外遊びすることができませんでした。

始業式の行われた8/25の日野市の最高気温は33.8℃、今日の最低気温はー1.3℃。

夏から冬まで続いた2学期、長かったことが分かります。

本番用の書き初め用紙で集中して書いている1年生たち。

あと7日寝るとお正月。

年の初めには、心を新たにして書き初めに取り組んでほしいと思います。

年末の風物詩、大掃除に励んでいる4年生たち。

4年生A「大掃除って嫌いなんだよなぁ・・・」

校長「自分で使った机や椅子なんだから、自分できれいにしないと・・・。」

4年生A「そりゃ、そうなんだけどさ・・・。」

廊下にある流しからは、冷たい水でぞうきんを洗っている子供たちの絶叫が聞こえてきます。

担任から、頑張ったことをほめてもらいながら通知表を渡される2年生たち。

今朝の終業式では、2年生の代表児童たちが頑張ったことを発表していましたが、運動会で「ヒノソング」を踊ったことやかけ算九九テストに取り組んだことなど、代表児童だけでなく、どの子もよく頑張った2学期でした。

「校長先生、よいお年を~!」と手を振りながら帰っていく子供たち。

ちょっと寂しいですが、楽しい冬休みを送って、また、3学期も大きく成長してほしいと思います。

4年生B「校長先生、冬休みには大分に旅行に行くんだ~!」

校長「そっかぁ、九州まで行くなら、熊本の潤徳小にも行ってみれば?」

冬休みに九州や熊本に行かれるご予定のある方、山都・潤徳小のホームページにビッグニュースが!(詳しくは、こちら)

今日の午後、池部校長先生との打合せを行いましたが、「東西潤徳小学校コラボレーション」のグランドフィナーレに向け、マル秘企画の検討を始めています。(詳しくは、こちら)【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念2学期終業式開催

本日(12月25日)の朝、オンラインで「日野市市制60周年 開校150周年記念 2学期終業式」を開催しました。

まず、校長先生から、2学期の学校生活を振り返るお話がありました。2学期には、日野市市制60周年 開校150周年記念運動会や開校150周年式典など大きな行事がありました。また、「潤フェス(潤徳フェスティバル)」、「ぷち祭り(潤祭)」、「ほほえみ集会」など児童が中心となって企画・運営された楽しいイベントもありました。2学期に実施された数々の教育活動に関する画像や動画を視聴しました。

次に、2年生による児童代表の言葉がありました。2学期に頑張って取り組んだことや3学期の抱負を立派に発表することができました。

そして、生活指導の先生から、冬休みの生活で気を付けることについてお話がありました。「笑顔いっぱいの冬休みにするため」が、合言葉です。

最後は、校歌斉唱です。

3学期も笑顔招福な学校生活を送ることができるように、「校長先生との3つの約束(何でも一生懸命頑張ること、自分も周りの人も大切にすること、他の人の話を真剣に聞くこと)」をしっかり守った生活を過ごしましょう。

2学期最後のお楽しみ!

昨日、山都・潤徳小との合同全校児童集会が行われ、盛り上がったばかりですが、今日は、各学級でのお楽しみイベントを行っているところが目立ちました。

お楽しみ会で「ハロ」を熱唱する1年生たち。

(とは言っても、校長は何の歌か知らず、校長室に戻ってググったところ、ポケモンの主題歌であることが分かりました・・・。子供たちについていくのは大変です。)

こちらの1年生の学級では、「おみせやさん」を開く準備をしています。

射的、つり、お菓子屋さんなどの店を開き、学級内でお店番とお客さんを交代して楽しんでいました。

「潤フェス♪」で高学年の教員が披露していた「ゾンビデダンス」で踊りまくる2年生たち。

教室内の熱狂ぶりは「潤フェス♪」の時と全く変わりません。

「何でもバスケット」で遊ぶ4年生たち。

この学級では、鬼に3回なると罰ゲームがあるのだとか。ちょうど、校長がその場面に教室に入ったため、

担任「それじゃあ、校長先生に(罰ゲームの)お題を決めてもらおうか?」

と、いつもの無茶振りがあります。

校長「それじゃあ、4年生で習った漢字から1つ選んで、尻文字かな?」

4年生たち「あはは」

4年生A「『議』がいいよ!20画あるし!」

4年生B「『末』にしたら?4画だもん。」

見事、「末」をお尻で書き上げた「鬼」の4年生。

お尻で2学期の学習を振り返りました(苦笑)

校庭では、5年生たちがドッジボールで盛り上がっています。

この学級では、お楽しみ会が「外遊びの部」と「内遊びの部」に分かれています。

教室でも射的などで楽しく遊んでいました。

今日は給食最終日。

豪華なクリスマスメニューです。

「リース揚げパン」にかじりつく子供たち。

2学期の終わりも楽しく締めくくりできそうです。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜合同全校児童クリスマス&忘年会編〜

今朝、山都・潤徳小の池部校長先生から送っていただいた写真です。

校庭にうっすら雪が積もりつつあります。

今冬、最初の強い寒波が日本列島に入ってきており、標高の高い山都・潤徳小では、昨日、終業式を前倒しで実施するなど、積雪による休校のおそれも考慮しながらの教育活動が行われています。

しかし、今朝は、両校で準備を重ねてきた合同全校児童集会が行われる日。

この時期ですから、大人で言えばクリスマス会や忘年会にあたります。

パーッと派手に盛り上がって、1年を締めくくりたいと、本校としても山都町の気象状況に気をもんでいたところですが、スクールバスも動くとのことで、いつもどおりの登校が可能で、合同全校児童集会が実施できることになりました。

今回の集会で行われるゲームは2つ。

山都・潤徳小が担当する「目隠しバランスゲーム」と、本校が担当する「東西対抗ビンゴ」です。

本校では、昨日から、山都・潤徳小の運営委員の子供たちがデザインしたビンゴ用紙に任意の数字を入れ、スタンバイ状態になっています。

なお、本校からは、集会委員がデザインしたビンゴ用紙のデータを山都・潤徳小向けに送っているので、山都・潤徳小の子たちは、この3種類の用紙から好きなデザインを選んで遊ぶということになっています。

それでは、集会、スタートです!

と、簡単に書いていますが、この集会は、本校の多目的室をキーステーションにして、本校の22学級と山都・潤徳小の3つの教室を合わせた、全部で26か所の同時生中継となる、大変高度なオンライン集会となります。

多目的室からは、画面越しからしか状況を知ることができません。

集会委員会の担当教員は、しばらく前から胃の痛むような思いで準備を進めてきました。

ミスや回線エラーがあると、集会が台無しになってしまうため、一発勝負の緊張感が漂います。

最初のゲームは、「目隠しバランスゲーム」です。

山都・潤徳小の運営委員の子たちの説明を聞きます。

目をつぶって片足立ちになり、どれだけ足をつかずに立っていられるかというゲームです。

足をついてしまったら、座ります。

各学年には目標タイムがあり、最長は6年生の3分間になります。

各教室、一斉にゲームスタートです。

最初は順調ですが・・・

すぐに足をついて、脱落してしまう子もいます。

教室の後方でバランスをとる子も。頑張れ、頑張れ!

日野潤徳児童「あと、何分~?」

時間が経ってくると、苦しそうな声も上がります。

体力向上ゲームでもあるようです(笑)

司会や運営をしている集会委員の子供たちも、画面を見ながら、両校を応援しています。

「宇宙一」の6年生なはずですが・・・

今回のゲームは、大苦戦のようです。

最後まで残った子には、拍手が送られました。

次のゲームは、「東西対抗ビンゴ」。

事前準備をしていたときには、両校で純粋にビンゴを楽しむという計画だったのですが、本校は22学級、山都・潤徳小の全校児童数は22名であることから、直前に変更し、両校の対抗戦にすることにしました。

本校の集会委員会の児童から、ルールの説明をします。

・ビンゴカードの9マスに 1 から30までの数字を書く。

・たて 横 ななめの1列がそろったらビンゴ。ビンゴになった学級(山都・潤徳小は個人)はGoogle Meetの挙手ボタンを押して集会委員に知らせる。

たまたま、本校の学級数と山都・潤徳小の児童数が「22」だったため実現したビンゴ対抗戦。

ビンゴに強いのは東日本か、西日本か、天下分け目の潤徳合戦が始まります。

「どうする潤徳」です!

ルーレットのソフトを活用し、本校の各学級と山都・潤徳小にルーレットの画面を送信することで 、1,000km以上離れた両校が同時にビンゴを行うことができるようになります。

ルーレットで出た数字をビンゴ用紙にチェックしていきます。

画面に出るルーレットの数字を祈るように見つめる子供たち。

だんだん、「リーチ」になる学級も増えてきます。

山都・潤徳小の子供たちも同様なはずです。

どちらが、早く、そして多くビンゴになるか・・・。

リーチになった学級から、「3!3!」や、「15!、15!」などの、出てほしい数を絶叫する声が廊下に聞こえてきます。

やりました!

いち早くビンゴになった3年1組の子供たちは、お祭り騒ぎです。

キーステーションの多目的室では、ビンゴになった学級をチェックし、山都・潤徳小でビンゴになった子の数を聞いて、勝負の判定をします。

その結果は、何と「5対5」!

まぁ、今まで仲良くしている両校なので、対抗戦も引き分けということで・・・。

東日本も西日本も、ビンゴの神様は公平であるということが証明されました。

画面には、本校の各学級からのチャットも映っていて、

日野潤徳6年1組「数字が1つも出ませんでした・・・」

という泣き言や、

日野潤徳4年3組「こちらは、トリプルビンゴになりました!」

といったラッキークラスの報告などで大笑いとなりました。

閉会の言葉は、山都・潤徳小の運営委員からです。

山都潤徳運営委員「このコラボができるのもあと約3カ月しかありません。残りの交流も思い出に残るよう楽しみましょう。」

ちょっと、しんみりした気持ちになります。

今回、本校の集会委員、山都・潤徳小の運営委員、両校の担当教員が入念な準備を行い、「総力戦」で集会の成功につなげました。

1年前に東西コラボをスタートした頃を振り返ると、両校の技術面での進歩は著しいものがあります。

今学期の両校の交流のよい締めくくりができました。

来学期は、山都・潤徳小の閉校を見据えた、ちょっと切ない交流になってきそうです。【校長】

(山都・潤徳小の集会の様子は、こちら)

縄跳び集会・続報

今朝の縄跳び集会で、「学級内ベスト」をねらって、全力で取り組んだ子供たち。

「学級内ベスト」が出たところは、朝から大盛り上がりをしていました。

縄跳び集会自体は、記録をとったところで終わり、子供たちは校舎内に戻っていきましたが、企画した体育委員会の子たちは、各学級の記録の集計作業を行います。

給食の時間中に、放送で結果発表をするためです。

給食の時間中に放送室に集まってきた体育委員の子供たち。

いよいよ、結果発表です。

体育委員児童「それでは、縄跳び集会の結果を発表します。低学年の1位は2年3組 72回、中学年の1位は4年1組 148回、高学年の1位は・・・」

体育委員児童「5年2組 156回でした!」

放送を聞き、喜びが爆発する5年2組の子供たち。

大繩の回数は、練習の努力にほぼ比例します。

休み時間に頑張ってきたことがうかがわれます。

「宇宙一の6年生」を撃破した5年2組の子供たち、何と表現すればよいでしょう?【校長】

inputしたことをoutputできるように

2学期末を迎え、これまで学習したことを互いに発表し合う活動が増えています。

3年生は、総合的な学習の時間に調べてきた「日野市の食べ物はかせになろう」の発表を行っていました。

3年生A「甘いぶどうを見分けるコツは、色とつやです!」

質問などを受け付けながら、しっかりと発表しています。

さつまいものことについて、本にしてまとめた発表方法もありました。

野菜や果物などの、日野産の食べ物の特徴、育て方、調理方法などについて工夫して発表していました。

こちらは、2時間目と3時間目を使って行われた、4年生の「SDGsについて考えよう」の学年発表会の様子です。

総合的な学習の時間で、SDGsについて調べてきた4年生たち。グループごとに「17のゴール」について分担し、調べたことを発表しています。

4年生は、4学級が同じ2時間目と3時間目に発表することにより、発表グループと聞き手グループが学級の枠を越えて、バラバラになっています。

発表方法も、紙芝居形式、模造紙発表、Chromebookを使ったプレゼンなど様々です。

校長も、各グループの発表を回りながら聞いてみました。

写真のグループは、「17のゴール」のうち、「6. 安全な水とトイレを世界中に」に関する発表をしていました。

(なお、校長の様子を撮影しているカメラマンは4年生です。)

南スーダンの多くの子供たちが亡くなっている事例を紹介し、衛生的な水を確保することの重要性などを発表していました。

本校では、こうした、調べて得た知識(input)を他者に向けて発表(output)する活動を重視しています。

個人で得た知識を、他者に広げる活動を行うことで、その知識が定着したものになるからです。

他者に分かりやすく知らせるためには、紙を使ったり、ペープサートを使ったり、ICT機器を使ったりと、様々な表現方法を工夫することになります。

また、発表する相手も、ペア、グループ内、学級内、学年内、異学年同士、地域や保護者の方対象、山都・潤徳小の子たちなど、様々な対象があり、それによって、難易度も変わってきます。

さらに、発表に対して、質問や感想を受け、対話をすることで、より深い学びにつながっていきます。

本市では、「第3次日野市学校教育基本構想」で「対話」を重視した基本理念を掲げています。

(「第3次日野市学校教育基本構想」については、こちら)

本構想は、今年度が最終年度でもありますので、本校としてのまとめをしっかり行っていきたいと考えています。【校長】

縄跳び集会開催・縄跳び旬間終了

本日(12月20日)の朝、縄跳び集会を開催し、「記録会」を行いました。

(縄跳び旬間開始日に実施した縄跳び集会の様子は、こちら。)

(縄跳び旬間中に長縄の練習に取り組む子供たちの様子は、こちら。)

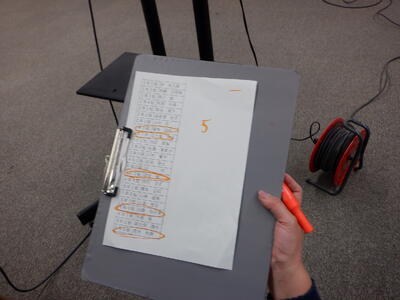

体育主任の合図で、「150秒(2分半)」の間、各学級が何回跳ぶことができたか記録を取りました。体育委員会の児童から、「低学年は50回、中学年は100回、高学年は150回をめざしてがんばろう!」という励ましの放送がありました。

本日の記録会での記録は、初日の記録と比較してどうだったでしょうか。昼の放送で、各学級の記録を発表する予定です。日頃の練習の成果が発揮できた学級も、残念ながら記録会での結果が振るわなかった学級も、この2週間よく頑張りました。引き続き、縄跳び遊びに取り組み、楽しみながら、自身の体力向上につなげてほしいと思います。

東西潤徳小学校コラボレーション〜全校児童集会準備編2〜

いよいよ、明後日に迫った山都・潤徳小との合同全校児童集会。

今日は、昼休みにオンラインでつないで、本校の集会委員の司会グループと山都・潤徳小の運営委員とで事前リハーサルが行われました。

校長「これって、すごいことなんだよ。遠く離れた2か所を生中継でつないで一緒に遊ぶんだから。子供だけでテレビ番組作っているようなものなんだよ。」

本校の集会委員にコラボ集会の意義を話しましたが、みんなキョトン顔。

オンラインに慣れた子供たちにとっては、日常のことのようです。

今回も、山都側からは3名の運営委員の子たちが参加してくれました。

互いに司会原稿などを作成しているので、それに沿って、リハーサルを進行します。

本校の集会委員の司会グループは6名。

山都・潤徳小運営委員「・・・、最後まで残った人には拍手を送りましょう!」

リハーサルなので、実際にゲームなどをしているわけではないのに、ノリよく拍手する本校の集会委員たち。「潤フェス♪」のノリが色濃く残ります。

ゲームの内容は、明後日の本番までナイショなのですが、Chromebookを駆使しながら、両校が楽しめるように工夫しています。

互いに質問や意見などを出し合い、建設的なリハーサルになりました。

両校で協力して、合同全校児童集会の成功につなげます。

明後日が楽しみです。【校長】

(山都側から見たリハーサルの様子は、こちら)

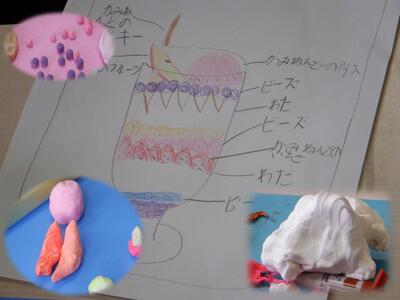

おいしいパフェ(1年)

本日(12月19日)、1年生のある学級では、図工「おしゃれなパフェ」の学習が行われていました。前回の様子は、こちらへ。

めあては「おいしそうなパフェをつくろう」です。

粘土、綿、毛糸などを使って、パフェの材料を作っていきます。ペットボトルをパフェの容器に見立てて、材料を盛り付けていきます。

色とりどりのおいしそうなパフェの完成です。

書き初めの練習(硬筆・毛筆)

終業式を来週に控え、どの学年の子供たちも「書き初め(席書会)」の練習に取り組んでいます。本日(12月19日)は、5年生と1年生が練習をしていました。

5年生は、書き初めで「希望の朝」を書きます。講師から、穂先の動きについて具体的な指導を受けていました。

実際に、長い半紙に「希」を書いてみます。

5年生の子供たちは、集中して真剣に取り組んでいました。

1年生は、書き初めで「お正月のあさです。」という書き始めの文を、手本を見ながら鉛筆で書き写していました。

1年生の子供たちから、「姿勢や筆記具の持ち方を正しくして書こう」という意識が感じられました。

クラブ活動(2学期最終回)

今日は、4~6年生のクラブ活動が行われました。

2学期最後の活動です。これまでのまとめを含めた活動を行っているところも多かったので、様子をご紹介します。

クラフトクラブです。クリスマスリースを作っています。画用紙の上の方には、「日野市市制60周年 潤徳小開校150周年 おめでとう」と書いてあります。今年ならではのすてきなリースです。明日から各教室等に飾られます。

音楽クラブです。あいみょんの「マリーゴールド」の練習です。

生き物クラブです。今日は、冬の生き物を探し、Chromebookで写真に撮る活動で、校舎周りをいろいろ探していますが・・・

とんぼ池の周りでもほとんど見付からず、若干、途方に暮れる子供たちです。

卓球クラブです。ギャラリーが多いので、試合をしている子も緊張している感じがします。

ミニチュアクラブです。やはりいました!ウリーとサクラモチは、子供たちに完全に浸透しています。

イラストクラブです。教室の中はシーンとしていて、絵を描くことに没頭しています。ここでも、Chromebookは必需品。サンプルになる画像等を検索して、イラストに活用しています。

パソコンクラブです。「Scratch」でプログラミングの練習をしています。自分で作ったキャラクターが出した命令どおりに動いて喜んでいる子供たちです。

ダンスクラブです。ハイテンポな曲でも一糸乱れず踊る子供たち、「潤徳46」といった感じです。

陸上クラブです。リレーに取り組んでいます。さすが、陸上を選んでいる子供たち、どの子も真剣に走っています。

球技クラブでは、バスケットボールに取り組んでいました。6年生は優しく下級生に教えてあげています。

家庭科クラブでは、ミシンの基礎練習に取り組んでいました。様々な厚さの布で試し縫いをしています。

科学クラブでは、「スノードーム」を作っていました。ペットボトルの中にキラキラした飾りなどを入れ、水と液体のりを入れると、とてもすてきな置物ができ上がります。日光などに当てるととてもきれいでした。

自分の好きなことに没頭できるクラブ活動。今日もたくさんの笑顔があふれていました。【校長】

縄跳旬間の取組

本校では、12月7日(木)から20日(水)までの期間を、「縄跳旬間」としています。

(縄跳旬間開始日に実施した縄跳び集会の様子はこちら)

中休みや昼休みに、子供たちは、校庭で長縄や短縄に取り組んでいます。

縄跳旬間最終日の12月20日(水)に予定されている「記録会」に向けて、長縄の練習を行っている子供たちが多くいました。

教員も、子供たちと一緒に取り組みます。

縄跳旬間は、明後日(12月20日)までとなります。「記録会」で、練習した成果が発揮できることを期待しています。がんばって!

平和講演会(5・6年)

本日(12月15日)の3校時、戦争伝承者である講師をお迎えして、5・6年生を対象とした「平和講演会」を開催しました。この平和講演会は、日野市平和と人権課の事業として実施しています。

本日は、1945年3月10日に発生した「東京大空襲」で被害にあわれた方(愛称「はあ坊」様)についてのお話をいただきました。5・6年生の児童は、講師の話をじっくりと真剣に聞いてきました。

ご来校いただきました講師は、現在、東京都内の小学校にご勤務し、6年生の担任をされているということでした。戦争伝承者として、戦争を体験した方から話を聞き、多くの方に伝える活動をされているようです。本日は、ご勤務されている学校で1校時の授業を行った後、本校に駆け付けてくださったとのことでした。ご多用中にも関わらずご来校いただき、子供たちに貴重なお話をいただきましたことを心より感謝申し上げます。

たてわり班遊び

1学期にたてわり班が発足してから、毎月1回の頻度で実施している「たてわり班遊び」。12月分のたてわり班遊びは、本日(12月14日)の昼に実施いたしました。とてもよい天気に恵まれたので、室内だけでなく校庭でもたてわり班遊びを行うことができました。

校庭遊びの割り当てになっているたてわり班の児童は、「だるまさんがころんだ」、「長縄跳び」、「ボール遊び」などを楽しみました。

室内での遊びの様子です。

多くのたてわり班の子供たちは、定番の「なんでもバスケット」、「震源地ゲーム」、「ハンカチ落とし」などの遊びを楽しみました。

中には、ICT機器を活用した令和らしい遊びに取り組むたてわり班もありました。

「日野市市制60周年 開校150周年記念」の記念すべき年に様々なイベントを行った子供たちは、確実に企画する力が向上しました。頼もしい本校の自慢の6年生。次回のたてわり班もよろしくお願いします!

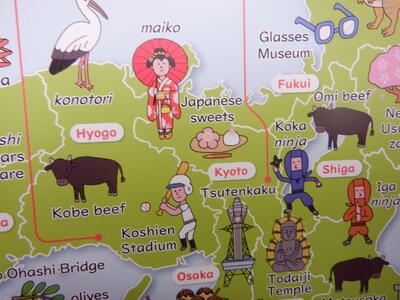

Where do you want to go?

5年生が外国語の授業に取り組んでいます。

内容は、「Where do you want to go?」です。

英語ルームの黒板には、大きな日本地図が掲示されています。

それぞれの県には、名所、名産品などが英語で示されてます。

(例)岩手県・・・「Koiwai Farm」、「wankosoba noodle」、「Nanbu Tekki ironware」

兵庫県・・・「Koshien Stadium」、「Kobe beef」、「konotori」

外国語専科「Where do you want to go?」

5年生たち「I want to go to Miyagi.」

繰り返し、定型のフレーズを練習します。

近くにいる5年生にちょっと聞いてみます。

校長「ねぇ、どこの県に行ってみたい?」

5年生A「私は、歴史が好きだから、浜松城のある静岡県に行ってみたいなぁ。」

5年生B「沖縄県!あったかいもん!」

ちょっと楽しそうなので、校長も授業に乱入です。

校長「I want to go to Kumamoto.Because I like Kumamo~n!」

5年生たち「あはは」

子供たちも互いに問題を出し合いながら、英語での表現に慣れていきます。

校長にも問題が出されました。

5年生C「mango」

校長「It's Miyazaki prefecture.」

5年生D「maiko」

5年生E「Kyoto!」

外国語専科「『maiko 』(舞妓)は近畿地方のところに紹介されてるね。」

5年生F「先生、近畿って、どこっすか?」

・・・47都道府県は4年生の社会科で学習済み。外国語以前の基礎知識に不安がよぎります。。。【校長】

東京教師道場 部員による授業公開

東京都には、「東京教師道場」という研修制度があります。

道場の部員となった教員は、2年間にわたり、専門とする教科等について様々な指導を受けながら、授業研究等を通して自らの資質・能力を向上させるとともに、研究成果の普及、還元を図ります。

本校には、「体育・保健体育」の部員の教員が在籍しており、本日の5時間目、2年間の研究成果を発揮すべく、授業公開を実施しました。

公開学年は2年生です。

多くの参観者に囲まれ、緊張しつつもやる気いっぱいな子供たちです。

メインの活動は、「トレジャー☆ハンター」です。

子供たちは、腰に2本のフラッグ(バンダナ)をつけています。

攻め手と守り手に分かれ、攻め手がスタートラインからゴールラインまで走る間にフラッグを取られなければ、残ったフラッグの数が得点になります。

攻守を交代し、制限時間内にどれだけ得点を取れたかで勝負が決まります。

やみくもに走っていてはすぐにフラッグを取られてしまいます。

今日のめあては、「どのようにしたら、チームでより多くの点を取れるか」ということです。

2年生A「フェイントを入れて動けばいいと思います。」

2年生B「敵の少ないところを、見ている味方が教えるといいと思います。」

チームで作戦を相談し、「エイ、エイ、オー!」などと掛け声をかけ、気合を入れます。

マル秘の作戦を考えながら、楽しくゲームに取り組んでいました。

中には、80点以上の得点を上げたチームもありました。

作戦が大成功だったようです。

体育に限らず、授業では振り返りをすることが大事です。

今日の授業で、どんなことがよかったのか、全体で共有します。

また、個人としても学習カードに記入し、次回以降の授業につなげていきます。

日野市だけでなく、他地区からも多くの先生方が授業公開に参加してくださいましたので、校長からも会場校を代表して挨拶です。

参観していただいた先生方からは、多くの貴重なご意見をいただきました。

また、講師の先生からは、授業者の部員の教員のよい点をたくさん褒めていただくとともに、体育の授業だけでなく、子供たちが主体的に学ぶ重要性などについて、熱心にご講義いただきました。

本校の多くの教員も授業公開を参観しましたので、今回いただいたご意見、ご指導いただいた内容を学校全体の体育の授業改善にいかしていきたいと思います。【校長】

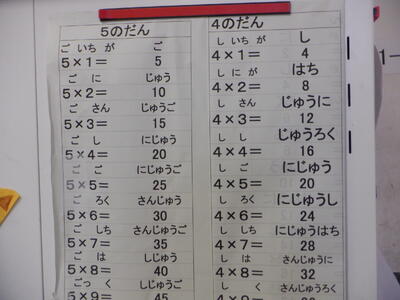

子供たちの学習の様子

本日(12月12日)の1校時、2年生のある学級では、算数の授業「1の段の九九をつくろう」が行われていました。

2年生の教室内には、かけ算表が掲示しています。

今、2年生の子供たちは、授業時間に限らず一生懸命に九九の暗唱に取り組んでいます。

2校時、5年生のある学級では、算数の授業「三角形の高さと面積の関係」が行われていました。当然のことながら、1の段の九九を構成している2年生の算数の学習と比較すると、学習内容が難しくなっていることが分かります。

3・4校時、1年生のある学級では、図工の授業「粘土でパフェづくり」が行われていました。

紙に描いた設計図に基づいて、アイスやフルーツなどの細かいパーツを作っていました。

おいしそうなパフェの完成に乞うご期待です!

2学期も残すところあとわずか。今日も、子供たちは、様々な学習に集中して取り組んでいました。

潤徳小学校、閉校に向けて・・・

閉校・・・とは言っても、本校のことではありません。

山都・潤徳小のことです。

開校150周年記念式典等の一連の盛り上げイベントでお祭りムードが続いている本校に対し、山都・潤徳小は、12月に入り、閉校に向け、来年4月からの統合先である、山都町立矢部小学校の児童との交流を開始したり、山都・潤徳小の校内の荷物を整理し始めたりするなど、閉校が現実のものとして感じられるようになっているとのことです。(矢部小学校との交流の様子は、こちら)

そんな中、山都町の観光、文化情報等を子どもたちが発信する番組「YAMATOてれびNOW」で、山都・潤徳小のことが特集されているとの情報を山都・潤徳小のホームページで見付けましたので、本校の「潤徳小デジタルサイネージ」で放送を流してみました。(「YAMATOてれびNOW」とは?詳しくは、こちら)

子供たちに放送の予告はしていないのですが、目ざとい子供たちは、モニターの内容が変わっていることにすぐに気付きます。

校長「『潤徳小学校』って、画面に書いてるけど、どこのこと?」

6年生A「え?どこだろう?こんな場所、知らないし・・・」

6年生B「あ、でも、『YAMATO』って画面に出てるから、熊本の潤徳小のことじゃない?」

さすが、よく気付きました。

6年生C「へぇ、向こうも稲刈りとかやってるんだ・・・」

5年生のときに、米作り体験を年間通じて取り組んできた6年生。共通点を感じているようです。

6年生D「あ、これって知ってる。竹で演奏しているやつでしょ?向こうのお祭りでも演奏してるって言ってたね。」

6年生E「でも、何で、熊本の潤徳小がテレビで特集されてるんだろう?」

6年生F「右上に『令和5年度で閉校する』って、書いてるあるよ。だからじゃない?」

6年生E「あぁ、熊本の潤徳、もうすぐ閉校になっちゃうんだね。」

6年生以外の学年の子たちや教員も、モニターの前を通ると、足を止めています。

(「YAMATOてれびNOW☆Vol.11」の動画は、こちら)

さらに、今日は、両校の集会委員会×運営委員会の児童同士の2回目の打合せ日です。

せっかくなので、「潤徳小デジタルサイネージ」で「YAMATOてれびNOW」を流しているところをオンライン会議の前に見てもらいました。(動画撮影は、たまたま近くを通りかかった児童にお願いし、校長がその様子を写真に撮っています。)

校長「何が映ってるか、分かる~?」

山都・運営委員児童たち「分かります~!」

いきなり、自分たちが映っているモニター画面が流されて、ちょっと戸惑う山都の子たちです。

ついでに、昼休みに各学級が校庭で大繩練習をしているところも紹介しました。

本編の、12/21の児童集会の打合せでは、それぞれの遊びの進め方や、役割分担、リハーサルの日時などについて確認をしました。(山都側から見た打合せの様子は、こちら)

その後、6時間目に行われた委員会活動の時間に、両校の打合せの内容について、他の集会委員の児童に伝達し、本校内での役割分担や準備方法等について話し合いを行いました。

閉校は、簡単に言えば、全校児童の集団転校と全教職員の熊本県内への異動を指します。

山都・潤徳小の児童にとっても、教職員のみなさんにとっても、大きな人生の節目ということになります。

本校としても、山都・潤徳小の関係者の方々の思いに寄り添いながら、残り少なくなってきた交流の機会を大切にしていきたいと思います。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜全校児童集会準備編〜

12/21(木)の朝、児童集会が行われます。

この集会を、山都・潤徳小とのコラボで実施しようと、本校の集会委員の児童が提案しました。

このことを受け、両校の担当教員が調整を図り、山都側で都合をつけてくださって、実施する運びとなりました。

12/2(土)の開校150周年記念式典等で山都・潤徳小の池部校長先生が来校された際、本校からの「依頼動画」を撮影したのですが、音声が入っていなかったことから、あらためて、今日、事前打合せを行うことになりました。(詳しくは、こちら)

本校からは、集会委員会の委員長と副委員長、山都側からは、運営委員会の委員長、副委員長、書記が参加し、両校児童のトップ会談となりました。

まずは、互いに自己紹介。

とは言っても、「コラボ集会」は2回目。(1回目の様子は、こちら)

1回目の経験があり、知っている仲なので、互いに緊張するというより、久々に遠方の友達に会う感覚です。

その後、互いにオンラインで楽しめる遊びについて、考えてきたことを発表し合い、協議を行いました。

山都潤徳運営委員A「日野潤徳では、児童集会は、各教室をオンラインで結ぶのですか?体育館に全員集まるのですか?」

・・・鋭い!確かに、それによって、遊べる内容は変わってくるわけです。

想定外の質問が出て動揺する日野潤徳側の担当教員と集会委員たちですが、本校は、「潤フェス♪」などの特例を除いて、全校児童が体育館に集まることはなくなっているので、

日野潤徳集会委員A「こちらは、オンラインで結ぶ集会にします。」

と答えました。

山都潤徳側からは、3つの遊びの提案がありました。

同じような遊びであっても、呼び名が違い、東京と九州の距離の遠さを感じます。

日野潤徳集会委員B「こちらは、150周年なので、150にちなむものを入れたいです。」

日野潤徳側からも遊びの提案や要望などを出しながら、話し合いをまとめていきます。

結局、2つの遊びに絞り、それぞれの担当を山都側、日野側で決めて準備を進めることになりました。

教員が口を挟まなくても、両校の児童が意見を出し合い、笑いながら和やかに話し合いを進めていく様子は、このコラボレーションが充実期に入っていることを示しています。

最後は、両校児童で、今年の流行語でもある「ひき肉です」のジェスチャーでお別れ。

ネット世代の子供たちは、東京であろうと熊本であろうと関係なく流行に敏感です。

各校で準備を進め、来週の月曜日にも打合せを続けることになりました。

どんな集会になるか・・・今から楽しみです。【校長】

(山都側から見た打合せの様子は、こちら)

東西潤徳小学校コラボレーション〜熊本県教育委員会等学校視察編〜

山都町立潤徳小学校との交流が始まって、1年が過ぎました。