文字

背景

行間

日誌

年1回の健康診断

BMI値の増加、肝機能の低下、高血圧・・・

年々、結果を見るのが怖くなる健康診断。。。

という校長の話ではなく、今日は、本校のアイドル、烏骨鶏の「大福」の健康診断のために、たかはた動物病院の先生に来校していただきました。

今日は、委員会活動の日。

日ごろから「大福」の世話をしている飼育委員の児童にも健康診断に立ち会ってもらうことにしました。

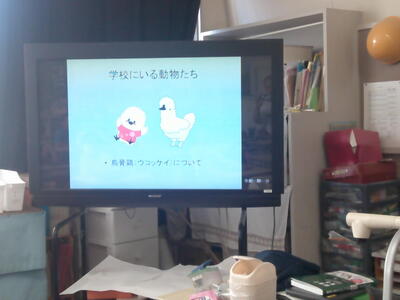

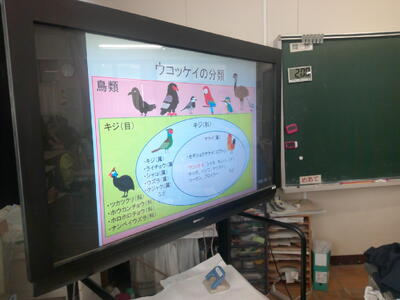

健康診断を行う前に、烏骨鶏のことについてお話いただきました。

スライドに「サクラモチ」も入れていただき、とても親しみがわきます。

烏骨鶏はキジの仲間であること、1500年以上前から霊鳥として親しまれていたこと、我が国の天然記念物であること、卵を年間50個ほど生むことなど、様々な知識を教えていただきました。

続いて、飼育小屋の前に移動し、健康診断を行います。

まず、体重測定をします。

体重は1.25kgでした。(女の子なのに個人情報を明かして、「大福」ちゃん、ごめんなさい!)

ほとんど昨年と変わりなく、鳴き声、羽の様子などを総合的に見て、健康で問題はないとのお墨付きをいただきました。

暑く、台風の影響などもあった今年の夏でしたが、飼育委員やボランティアの方々にお世話いただいたことで、「大福」も健康に過ごせたのでしょう。

爪も切って、おめかしをすることができました。

今年も健康でひと安心。これからも本校のアイドルとして頑張ってほしいものです。

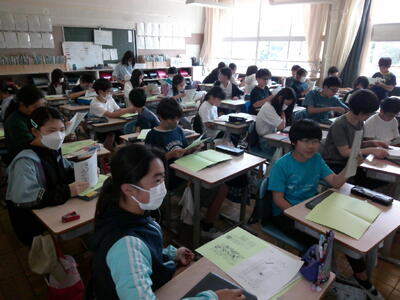

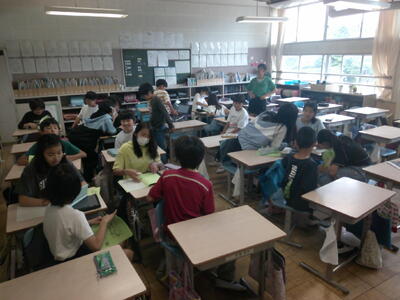

さて、今日は委員会活動の日ですから、飼育委員会以外の委員会も様々な話し合いを行っています。

今年度の初めての企画、「潤杯」について検討しているところもあるようですが・・・。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」、2学期も大きく動き始めています。【校長】

【JDTA】教育実習月間!

週が明けても、熱帯低気圧に変わった台風10号の影響が心配されましたが、今朝は、久し振りの青空が広がりました。

9月に入り、暦の上では秋になりましたが、今日も猛暑が予想されています。

しかし、空の高さは、少しずつ季節が進んできていることを感じさせます。

朝のパトロールをしながら学区内を回りましたが、浅川の水量がまだまだ多いことを除けば、危険箇所はなかったようです。

先週は、台風10号に振り回されましたが、今週は、穏やかな天気になってほしいものです。

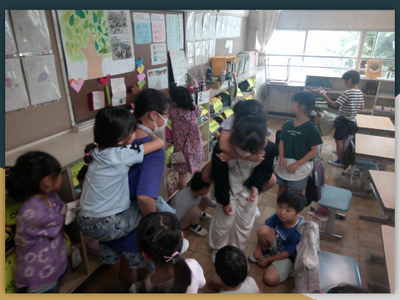

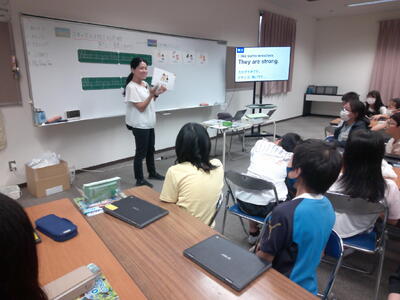

さて、今週から、教員を目指している大学生1名の教育実習が始まりました。

本校では、東京教師養成塾の特別教育実習を行っている大学生が1名おり、来週からは、さらに1名の教育実習生、栄養士を目指す1名の大学生を受け入れる予定です。

そのため、9月は、校内に多くの実習生が活動することになります。

これまでも繰り返しお伝えしていますが、本校は、「令和6年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業」で、教職を志す多くの学生に本校で多様な経験を積んでもらい、夢と希望をもって、将来の教育を担ってもらうことを目的とした「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の取組を進めていますので、多くの実習生を迎えることは、この取組の充実につながることになります。

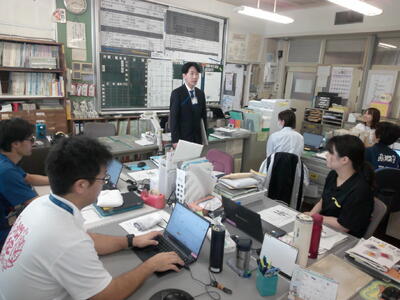

まずは、職員室にて職員向けの挨拶をすることから実習スタートです。

実習生は「3年生付」として、4週間の教育実習に臨みます。(給食、清掃などの所属は3-1になります。)

朝の時間に、3年生の各教室で挨拶をしました。

今回の実習生は、本校の「学力向上支援者」として、2年前から活動しています。

そのため、3年生は、1年生のときからよく関わっていますので、自然に実習生を受け入れています。

今日は天気はよいものの、暑さ指数(WBGT)の数値が高く、外遊びができません。

そのため、休み時間、実習生は教室内で3年生と仲良く過ごしています。

「学力向上支援者」として、児童のサポートをするのではなく、自分が授業をしていかなければならないので、子供たちとの関わり方も違ってきます。今日は、児童理解を進めるため、細かくメモをとりながら過ごしていました。

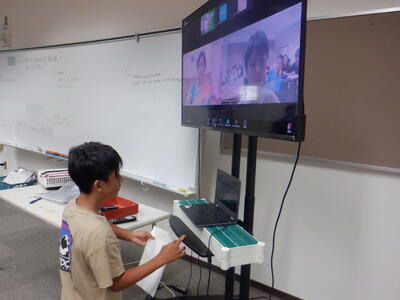

給食の時間には、全校向けにビデオ放送による挨拶を行いました。

同じく、先週から「4年生付」として特別教育実習を行っている東京教師養成塾生(詳しくは、こちら)とペアになり、撮影者を互いに交代して生中継を行いました。

これも、立派なICT機器活用に関する実習ということになります。

実習生が校内にいることは、教員にとっても刺激になるものです。

「教師になりたい」という意欲が高まる実習になってほしいと期待しています。【校長】

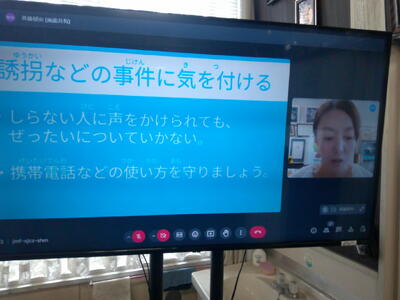

児童虐待はダメ!

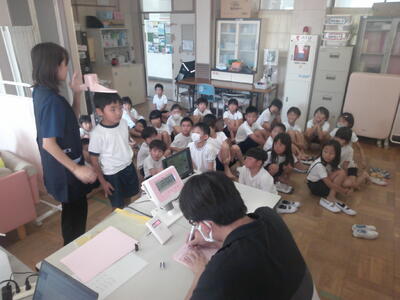

今日の2時間目は、日野市子ども家庭支援センターの職員による、4年生を対象とした児童虐待に関する出前授業が行われました。

子ども家庭支援センター職員「『児童虐待』って言葉、聞いたことありますか?」

半分程度の子の手が挙がります。

報道等で目にすることも多くなり、認知度は上がっているようです。

最初に、子ども家庭支援センター職員自身が撮影、出演しているビデオを視聴します。

ゲームをしていて父親から叩かれる想定の場面が流れます。

一部の子供たちは「あるある」といった表情をしていますが、実際に暴力・暴言まで至ると児童虐待ということになります。

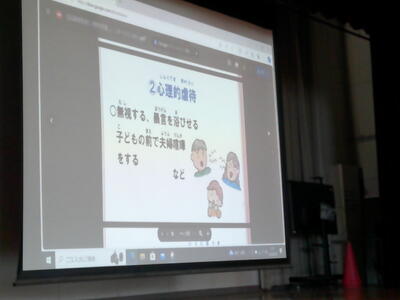

ビデオの後は、スライドで説明が続きます。

児童虐待には「身体的虐待」、「心理的虐待」、「ネグレクト(育児放棄)」、「性的虐待」があることを学びます。

日野市は、「身体的虐待」の割合が一番高いことが大きな特徴だということです。(他の自治体は「心理的虐待」の割合が高いそうです。)

子ども家庭支援センター職員「子供の前で夫婦喧嘩をすることも、心理的虐待になるんですよ。」

4年生A「うちだよ、うち!」

これまで静かだった子供たちがここでちょっとざわつきます・・・。

親などによる体罰の禁止を盛り込んだ改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が2020年4月に施行されました。

「しつけ」と称した暴力を受けた末、命を落とす子が増えてきている現状を踏まえた法改正となります。

幼少期に虐待を受けた子は、自分が親になったとき、同じことを繰り返しやすいということもあります。

子供に対する暴力のない社会を実現していかなければなりません。

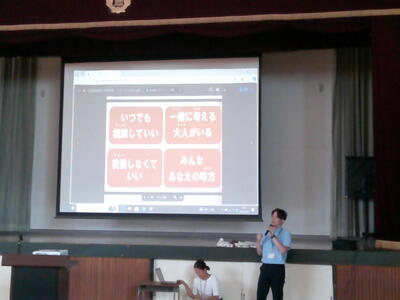

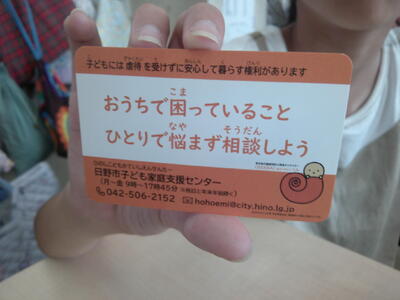

子供たちが困ったときに相談しやすいのは、学校の教職員ですが、子ども家庭支援センターをはじめ、児童相談所、警察など、相談できる場所が多くあるので、窓口の紹介がありました。

子供たち一人一人に相談窓口のカードが配られました。

学校でも、家庭でも、子供たちが悩みを抱えずに生活できる環境にしたいものです。

子ども家庭支援センター職員「最近、地域の方から『あのうちの夫婦喧嘩の声がうるさい』って通報を受けることが多くなっているんですよ。」

皆様、気を付けましょう。。。【校長】

台風は九州通過中なのに?

先週から日本への影響が続いている台風10号。

迷走気味なうえ、のろのろ台風で、影響が長く続いています。

昨日、九州地方に上陸した台風10号ですが、遠く離れた関東地方にも大きな影響が出ています。

昨夜の23時からの日野市の1時間雨量は52.5mm。

まさにバケツをひっくり返したような雨が長時間続きました。

なかなか寝つけなかった方も多いのではないでしょうか。

一夜明けると、予想どおり、校庭は見事な?「潤徳池」と化しています。

鉄棒が水没している様子は、被災地の映像を見ているようです。

このような状況ですので、正門を閉じ、東門から学校に入るよう掲示をしておきます。

児童の登校前にふれあい橋のところに行ってみました。

橋脚のかなり上のところまで水位が上がっています。

いつもは穏やかな浅川の流れが濁流に変わり、堤防を越えてしまうのでは?と考えてしまいます。

ふれあい橋そのものや「浅川サイクリングロード」は通行可能で、子供たちの登校に影響はなさそうです。

それにしても、ふれあい橋を渡っている人の多くがスマホで浅川の様子を写真に撮っていて、いかに普段と違うか考えさせられました。

私自身も、緊急時だと分かっていても、浅川の様子を見て、「この写真、理科の『流れる水のはたらき』の学習に使えるかな・・・」などと考えてしまいました。悲しい教員の性(さが)です。

校内にも雨漏りの箇所があり、「歴史ある校舎」が大雨に耐え切れなくなっています。

雨どいからも滝のように激しく水が落ちています。日光移動教室のときの華厳の滝の水量より多いかもしれません。(苦笑)(詳しくは、こちら)

登校してきた子供たちは、指示に従って、東門から校地内に入ってきます。

広大な「潤徳池」を呆然と眺める子供たちです。

今日の10時現在でも速度が上がらず大分県付近を通過している台風10号。

今日の下校も雨雲レーダーを見ながらの判断となります。

今後の進路もはっきりせず、週明けにも影響が残るおそれがあり、落ち着かない週末になりそうです。

不要不急の外出は控え、気を付けてお過ごしください。【校長】

食物アレルギーのことを知ろう!

今週は、各学年の身体測定が行われています。

養護教諭は、この機会を生かし、学年の実態に応じた保健指導を行っています。

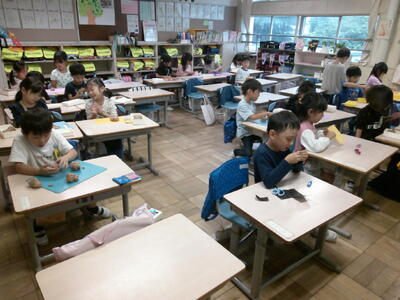

今日は2年生の身体計測の日です。

養護教諭は、絵本を使いながら、食物アレルギーに関する保健指導を行いました。

学校生活で最も楽しい時間は給食の時間。(注:校長の場合)

その楽しい時間でも、場合によっては生命に関わるときがあります。

それは、食物アレルギーで重篤な反応が出てしまう場合です。

身近な食品の中にもアレルギーが出やすいものが多くあります。

学校は集団生活をする場ですから、食物アレルギーのある子だけが気を付けていればよいわけではありません。

例えば、遠足のときに「おやつ交換」しないことなどが約束となっています。互いに気を付けて生活することが大事なのです。

(校長が子供のころは、遠足の「おやつ交換」が何よりの楽しみでしたが・・・。時代は大きく変わりました。)

私が本校に着任して3年目になりますが、食物アレルギーの子は年々増加しています。現状では3%強の児童が給食時に何らかの対応が必要な状況となっています。

低学年に対象の児童が多いこともあり、今回の保健指導はとても有効なものになると思います。

体はすくすくと成長する子供たちですが、摂取する食品には十分気を付けていかなければなりません。

学校でも、日々の給食提供には細心の注意を払っています。

毎月、食物アレルギーのある子のための献立を作成していますが、栄養士、養護教諭、管理職がチームになって、誤りがないかどうか繰り返しチェックします。

校長、副校長が読み合わせをして一人一人の献立を確認するのは毎月恒例のこととなりました。

こうした個別の献立表に基づいて、給食室では食物アレルギーに配慮した除去食を作っています。

また、ご家庭から代替品を持参していただく場合もあります。

アレルギー反応でも特に重篤な状態であるアナフィラキシーが心配される児童には、場合によっては、アナフィラキシー症状の進行を一時的に緩和し、ショックを防ぐためのエピペン(アドレナリン自己注射薬)の対応が必要になることもあります。職員室には、ご家庭からお預かりしたエピペンに大きな名前を書いて吊るしています。(写真では、名前を消去しています。)

万が一のことがあった場合でも、すぐに対応できるよう準備しています。

年度当初にも教職員がアレルギー対応の研修を行っています。(詳しくは、こちら)

教職員も児童も食物アレルギーの理解を深め、安全で楽しい給食の時間にしたいと考えています。【校長】

俳句審査会

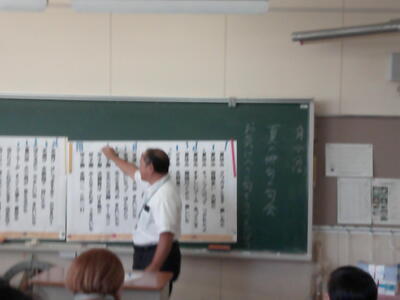

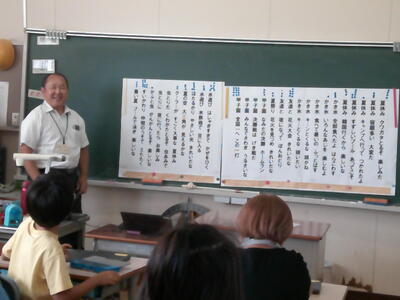

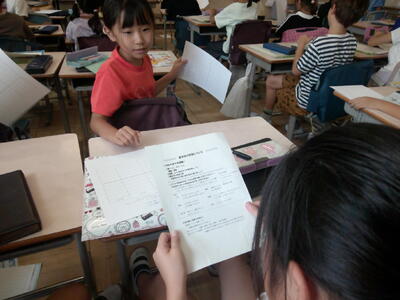

4年生の教室の前を通りかかると、黒板の前に子供たちが群れているのが見えました。

校長「何をやっているの?」

4年生A「昨日作った俳句をみんなで見合って、よいと思う句にシールを貼ってるの。」

4年生の国語のスタートは「夏の思い出」に関する俳句を作り、互いに審査して、なぜよいと思ったのか意見交換をする活動を行っています。

4年担任「せっかくだから、校長先生にもシールを貼ってもらおうか。」

うわ・・・来た、このパターン。何が「せっかく」なのかよく分からないし・・・

と思ったものの、熱い子供たちの視線を浴び、断わるわけにもいきません。

おまけに、担任からは特別に「金シール」が渡されるし・・・。

校長なりに真剣に考え、3句を選んでシールを貼りました。

子供たちのリアクションは大きいですから、なぜ選定したのか理由を伝えなければなりません。

そこで、校長のミニ授業です。

子供たちに「情景」という言葉を教えました。

子供たちの作品を見ていると、句末が「楽しいな」などの言葉で終わっているものが多く見られます。

「楽しい」とか「うれしい」という気持ちを表す言葉を直接入れなくても、その場の様子や気持ちを想像することができるのがよい俳句だということを話しました。

4年生B「校長先生、なかなかやるな~。」

日光移動教室で「校長賞」を選定している経験が生かされます。(詳しくは、こちら)

俳句や短歌は、制限のある文字数の中でいかに表現できるかが大事で、言葉の力が育まれます。

「和の心」にも通じますから、折に触れて取り組んでほしいものです。【校長】

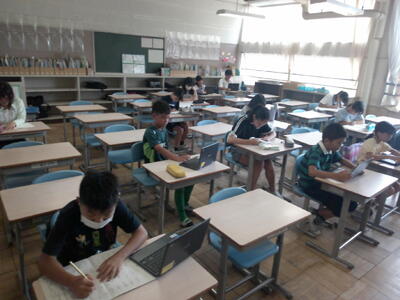

【JDTA】東京教師養成塾生特別教育実習、後半開始!

第21期の東京教師養成塾生が本校で実習を行うようになって、9か月が過ぎようとしています。(最初の様子は、こちら)

本校は、市教委から「令和6年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業」の対象校として、「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の取組を認めていただいています。

将来、教職を志す多くの学生に本校で多様な経験を積んでもらい、夢と希望をもって、将来の教育を担ってほしいというプロジェクトです。

当然、この東京教師養成塾生の実習も「JDTA」の取組ということになります。

これまで、昨年度の2年生で低学年、今年度の5年生で高学年を実習で経験してきていますので、2学期からは中学年の経験として、4年生を中心に実習を行うことになりました。

まずは、4年生の各教室であいさつをしました。

学級によっては、質問攻めにあう場面もあり、元気な本校の4年生の実態を感じたようです。

今日は、4年生での実習の初日ですので、学習の様子を参観し、児童理解を進めることが中心となりました。

給食、清掃などの所属学級は4-4になりますが、これから運動会練習なども始まり、学年で行動することも多くなりますから、多くの4年生に関わることになるはずです。

児童下校後は、指導教員と綿密な打ち合わせを行います。

本校のことにも慣れてきているので、10月中旬までの実習でさらに多くのことを学び、来年度、教員として任用された際には、即戦力となる技術を身に付けてほしいと期待しています。【校長】

6年生に期待しています!

今日の3時間目は、6年生の学年集会が体育館で行われました。

2学期以降は、卒業を意識した行動が強く求められるようになります。

学期の初めに、同じ目標をしっかりもつための集会です。

最初に、校長から話をしました。

いきなり、6-4の出席番号が最後の児童を呼び、卒業証書を渡します。

ざわつく6年生たち。

そんな6年生たちに語りかけます。

・卒業までの登校日数は、あと133日である。

・言い方を変えれば、あと133回、学校に来たときには、このように卒業証書を受け取るわけである。

・このイメージをしっかりもってほしい。

・卒業証書を受け取るときに、「潤徳小、最高だったな」と思えるかは、この133日の過ごし方にかかっていると言っても過言ではない。

・今日は小学校最後の8月27日、明日は小学校最後の8月28日である。全てに「小学校最後」がつく。

・一瞬一瞬を大切に、全力で過ごしてほしい。

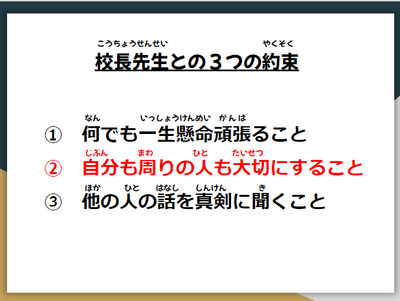

・そのためのポイントとなるのが「校長先生との3つの約束」(何でも一生懸命頑張ること・自分も周りの人も大切にすること・他の人の話を真剣に聞くこと)である。

・潤徳小は開校150年を過ぎた、日本で最も古いグループの中の伝統ある学校である。

・伝統の何がすごいのか。

・これまでの150年の卒業生たちは、その前の卒業生を越えようとして頑張ってきた。このことが150回積み重なっている。

・ゲームで例えれば、「レベル151」になろうとしているということである。歴史が10年しかない学校は「レベル10」にしかなれない。

・一方で、去年の卒業生よりレベルが下がってしまえば、伝統の力はなくなってしまう。

・みなさんは、あの150周年をやりきった去年の卒業生を越えなければならない。そのことを目標にして頑張ってきたはずだし、みなさんなら必ずできる。

・2学期は、運動会、音楽会、連合音楽会、潤フェス2と6年生が中心となる行事が続く。

・来年「レベル152」を迎える、今の5年生たちに格の違いを見せつけてほしい。

・みなさんが「簡単には越えられない壁」となることで、伝統校の潤徳小の力が高まっていく。

・みなさんが努力すれば、3学期の「6年生を送る会」で下級生たちは心から、みなさんと別れることを淋しく思うだろう。そんな存在になってほしい。

・みなさんに強く期待している。潤徳小はみなさんに預けた。「子供たちがつくる学校プロジェクト」はみなさんにすべてかかっているので、全力で取り組んでほしい。

子供たちは静かに聞いていました。校長の思いが届くことを願っています。

次に、人事異動により、学年の体制が変わりましたので、新しい6-2の担任からあいさつがありました。

学年主任からは、2学期からの目標について話がありました。

行事等で頑張っても、日ごろの生活態度が乱れていては、下級生からの信頼は得られません。

○あいさつをしっかりすること

○時間を守ること

この2つを意識して取り組むことを全員で確認しました。

続いて、運動会の徒競走や係活動についての話がありました。

係活動は、今年度から5年生も加わります。

6年生がリードしていかなければなりませんので、早めに取り組んでいくことなどについて説明がありました。

運動会の表現についての話もありました。

本番用の衣装を早くも着用して、子供たちの意識を高めます。

今年度は、例年に加え、○○も行うとの宣言もあり、子供たちの表情も引き締まりました。

最後にたて割り班の話がありました。

「これまでにない、新しいものを創っていこう!」との話がありました。

たて割り班も「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大事な柱です。

6年生のリーダー中心に、全員で活動の充実を図ってほしいと思います。

様々な話のあった学年集会でしたが、6年生たちは最後までしっかりと聞いていました。

「最高の卒業式を目指す」という思いが全員一致することで大きな力が生まれます。

2学期以降の「6年生パワー」に大いに期待したいものです。【校長】

集団下校訓練

今日は、3時間目までの授業が終わった後、全校で集団下校訓練を行いました。

3時間目終了後、副校長から、天候のことについて緊急に知らせたいことがあるので、学年・専科主任は職員室に集まるよう放送が入ります。

集まってきた学年・専科主任に校長が指示を出します。

リアリティを出そうと、接近しつつある台風10号を踏まえて話をしました。

校長「台風10号の影響で、風雨が強まる予報なので集団下校をします。各学年準備を行ってください。」

学年主任からの連絡、放送の指示により、子供たちは速やかに下校準備を進めます。

下校準備が終わったところで、校長からの話です。

・集団下校訓練だが、今年度は6/18に「本番」をすでに行っている。(詳しくは、こちら)

・さらに、現在、台風10号が近付いており、明日から土曜日ごろまで影響が出るとの予報が出ている。

・大雨、強風のときに一人で下校すると危険なこともある。同じ方面の子が一緒に帰ることにより、互いに安全に気を付けて帰ることができる。

・高学年は特に、集団下校の際は、低学年の安全に十分配慮してほしい。

放送の指示により、2学年ごとにまとまって集団下校を開始しました。

教員も途中まで付き添いました。

まぁ、訓練だから仕方ないのですが、大雨、強風の想定ですが、上空は夏空が広がる状況で・・・

特に高学年女子は、雨傘ではなく、日傘をさす皮肉な光景に。

しかし、明日以降は、台風の進路により、天候が大きく変わりそうです。

連日のようにゲリラ雷雨も発生していますから、必要時に速やかに集団下校できるようにしたいと考えています。【校長】

84日頑張ると・・・

始業式の後は、各学級で、2学期最初の活動が始まりました。

1年生は、「なつやすみビンゴ」に取り組んでいました。

教室内を自由に歩いてペアを見付け、じゃんけんに勝つとペアの相手に質問できるというものです。

質問したことが、たて・横・ななめで揃うとビンゴになります。

校長も聞かれました。

1年生A「アイスを食べましたか。」

校長「昨日、ぶどうのアイスを食べました。」

1年生A「やったぁ!」

これで、1マス色を塗ることができて、ビンゴに近付くわけです。

自然に夏休み交流になっていました。

2年生も円になって、互いに夏休み報告を行っていました。

にこにこして見ていると、

2年担任「じゃあ、校長先生の夏休みも聞いてみようか。」

2年生たち「わーい!」

と声が掛かります。

何気なく教室を回っていると、こういうことになるので、気を付けなければなりません。

え?何を答えたかって?

それは、ヒミツです。。。

3年生では、夏休みに頑張った自由研究を発表している学級がありました。

校長が見ていた発表は、都道府県の特産品に関するもの。

4年生以上の学習内容ですが、3年生なりに一生懸命調べて発表していました。

夏の頑張りがよく伝わってきます。

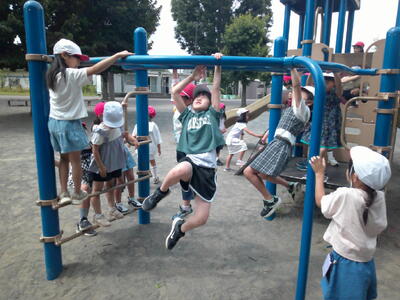

台風10号も気になる中、休み時間はよく晴れて外遊びをすることができました。

校庭狭しと、暑い中ですが、元気に駆け回っています。

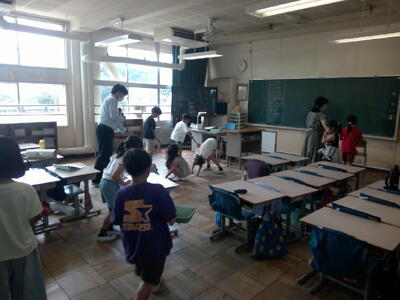

写真は4年生ですが、このように多くの学級で今学期の係・当番活動の役割を決めています。

集団で生活する中では、組織をきちんと決めておくことが大事です。

決まった役割を一人一人が忘れずにこなすことで、生活しやすい学級になっていきます。

学期始めは席替えを行う学級も多くあります。

写真は、5年生が席替えをしている様子です。

隣の席は誰になるのか、同じ班のメンバーは・・・

ドキドキなのは、今も昔も変わりありません。

6年生では、初日から社会科の「全国統一の動き」の学習で、3人の武将(織田信長、豊臣秀吉、徳川家康)について、自ら学習課題を作り、調べて解決していくように準備を進めています。これは、今年度、本校が取り組んでいる校内研究の関わりから、複線型授業を意識したものです。(詳しくは、こちら)

どの学年・学級も落ち着いた雰囲気で授業がスタートしており、子供たちのやる気を感じることができました。

2学期の登校日数は84日で、最も長い学期です。

日々頑張ることを積み重ね、2学期末にはどのくらい成長するのか楽しみにしています。【校長】

令和6年度2学期始業式

夏休みが終わると、朝夕は、秋の気配を感じることができる・・・というのは、ひと昔前の話になってしまったようで、真夏の暑さがそのまま残る中、2学期が始まりました。

今日も、校長室からのリモート始業式です。

校長からは、夏休みの間の教職員の異動について紹介しました。

転入した給食調理員からのあいさつです。

異動した教職員については、事前収録したビデオメッセージを流しました。

今まで、本校のためにご尽力いただき、ありがとうございました。

続いて、この夏の振り返りとして、パリ2024オリンピックの話をしました。

特に、スケートボード 女子ストリートで金メダルの 吉沢 恋選手が14歳、銀メダルの赤間 凛音選手が15歳であることを紹介し、6年生は、2~3年経てば、世界一になることもできる可能性があると話しました。

また、パリ2024オリンピック・パラリンピックのマークを紹介し、五つの輪の意味や意義などについて触れ、28日から始まるパリ2024パラリンピックにも注目するよう話しました。

続いて、この暑かった夏休みの間に、飼育委員の児童が烏骨鶏の「大福」の世話を頑張ってくれていたことを紹介しました。

お盆期間は、学校閉庁日期間で無人となります。これまで、この期間の「大福」の世話や花壇の水やりなどをどうするかが課題だったのですが、今年度は、学校支援ボランティアコーディネーターの方々が「お手伝い募集」の広報を行っていただき、その結果、複数のご家庭にボランティアでご協力いただけることになりました。

写真でその様子を紹介しました。

学校支援ボランティアコーディネーターの皆様、お手伝いにご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。

また、明星大学学友会吹奏楽団の団長、副団長の方を紹介し、夏休みの間にお二人においでいただき、音楽会に向けての打合せを行ったことを話しました。

2学期は、「子供たちがつくる」運動会、「(仮)潤徳小学校×明星大学 音楽会」、「潤フェス2」などと「子供たちがつくる学校プロジェクト」関連のイベントが盛りだくさんですから、全員で盛り上げていこうと檄を飛ばしました。

子供たちも、校長の話をしっかり聞いていました。

次は、5年生の代表児童が「2学期に頑張りたいこと」について発表しました。

さすが高学年、具体的な目標を立てて、達成するための方法について述べていました。

目標を達成できるよう、しっかりと頑張ってほしいと思います。

最後は、音楽室からのピアノ生演奏による校歌斉唱です。

1学期から始めた生演奏方式、弾く音楽専科も、子供たちもやり方に慣れて、きれいに歌うことができました。

始業式終了後は、今学期から転入する2年生の2名の児童の紹介をしました。

早く学校に慣れて頑張ってほしいと思います。【校長】

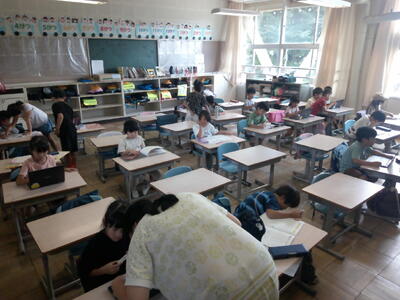

夏季学習会②

今日は、夏季学習会の2日目です。

1~3年生の様子をお知らせします。

1年生は、自主学習を進めつつ、来週からの教室環境を整えるため、ロッカーの整頓をしたり、机や椅子を水拭きしたりしている学級があります。

自主学習の方も、Chromebookを使いながら、自分で課題を見付けて取り組んでいる子も多く、成長した姿が見られるようになりました。

もちろん、お楽しみは休み時間です。

この暑い中、鬼ごっこなどで遊んでいる子供たちのバイタリティーには驚かされます。

2年生も多くの子が夏季学習会に参加しています。

集中して学習に取り組んでおり、中・高学年向きの本で読書をしている子も見られました。

ところで、夏季学習会に参加した子は夏休みの宿題などを早めに担任に提出しているのですが、昨日、教室を回っていると、こんなことを話しかけられました。

2年生A「校長先生、私、夏休みの自由研究をしてきたんだよ。」

校長「へぇ、頑張ったねぇ。どんなことを研究してきたの?」

2年生A「山都町立潤徳小学校がどうなったか調べてきたの。」

夏休みに九州旅行に出かけた際に、この3月末で閉校になった山都・潤徳小に寄り、取材してきたとのこと。

昨年末にも山都・潤徳小を訪問しており、写真入りで閉校前と閉校後を比較した作品となっていました。

閉校後の山都・潤徳小には、立派な記念碑が設置されていることなども調べていました。(詳しくは、旧山都・潤徳小ホームページにて)

うれしかったので、旧山都・潤徳小の池部校長先生(現 山都町立矢部小学校長)に作品のPDFデータを送らせていただいたところ、すぐに、旧山都・潤徳小の教職員の方々に転送してくださったとのことです。

両校の絆は、変わらず固く結ばれています。

(このことについて、池部校長先生が旧山都・潤徳小ホームページにアップしてくださいました。詳しくは、こちら)

3年生です。

3年生も、落ち着いて学習に取り組んでいます。

課題が終わると、担任に提出して丸付けをしてもらっている子もいました。

担任「すごいね、パーフェクトだよ!」

3年生A「やったぁ!」

夏休みの間も復習をしっかり行っていたようですね。

1年生A「校長先生、夏休みにはグアムに行ったんだよ!」

校長「へぇ、すごいねぇ。電車に乗っていったの?」

1年生A「違うよ、飛行機だよ!」

こうした他愛ない会話ができるようになり、来週から始まる2学期がとても楽しみになりました。

台風10号の動きが気になりますが・・・【校長】

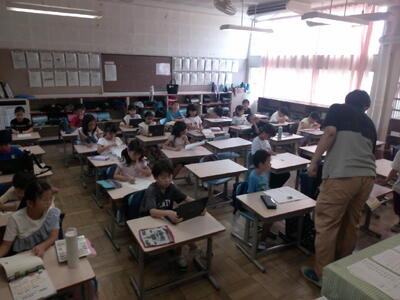

夏季学習会①

いよいよ、8/26(月)から2学期が始まります。

本校では、今日と明日、「ウォーミングアップ期間」として、自主学習を行う「夏季学習会」を実施しています。

今日は初日。

特に4~6年生の様子を紹介します。

4年生たちです。

夏休みが楽しかったか聞くと、多くの子が一斉に校長に話しかけてきます。

有意義な夏だったようです。

校長「じゃあ、『楽しかった夏休みポーズ』お願い!」

と要望すると、学級によってノリの差が・・・。

始業式までにテンションを元に戻すのも夏季学習会の大きな役割です(笑)

5年生たちです。

担任たちが学年会で相談していたのでしょう。まずは、「都道府県ドボン」などのゲームから始まっています。

ゲームを通して、夏の思い出などを紹介しながら、和気あいあいとした雰囲気になっていました。

夏季学習会の前半と後半の間に設けた「休み時間」には、暑さ指数(WBGT) の数値が基準以下でしたので、外遊びができました。

この時間を楽しみにして夏季学習会に参加している子も多かったはずです。

たくさんの子がすぐに校庭に飛び出してきました。

しかし、「休み時間」の後半には、雷鳴が轟く音が聞こえたので、放送を入れて撤収です。

6年生たちです。

校長「小学校生活最後の夏休み、どうでしたか?」

楽しそうな表情をしている子もいれば、伏し目がちの子も・・・。

高学年になると、夏休みの過ごし方も個人で大きく変わってきます。

難しそうな問題集に取り組んでいる子もいます。

校長「塾のテキストをやっているの?」

6年生A「そうです。」

校長「この夏の頑張りが報われるといいね。」

パリオリンピックの柔道で金メダルを取った後の阿部 一二三選手が「努力は裏切らないと僕は思っています」とコメントしたことが頭をよぎります。

久し振りの学校でしたが、多くの子は明るく、素直なままで戻ってきてくれて、私も笑顔になりました。

3年生A「夏休みも楽しかったけど、やっぱり、学校はいいなぁ!」

こういう感想をもつ子がたくさんいるとうれしく思います。【校長】

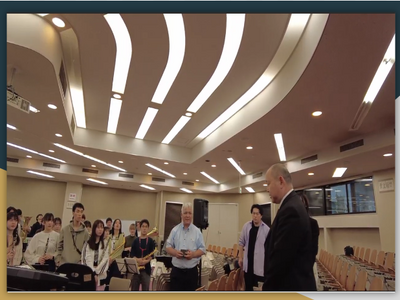

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「(仮)潤徳小学校×明星大学 音楽会」に向けて

本日、13:30から、今年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな柱である、本校児童と明星大学学友会吹奏楽団とのコラボレーションによる音楽会に向けたオンラインによる打合せを行いました。(コラボの経緯は、こちら)

打合せには、楽団の団長、副団長のお二人に参加していただきました。

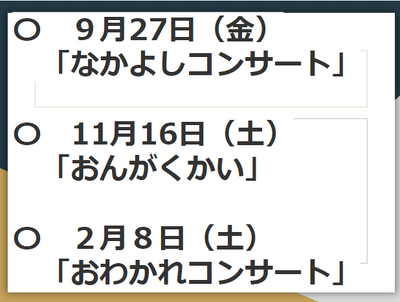

音楽会とその関連イベントである、

9月27日(金)

「(仮)なかよしコンサート」

11月16日(土)

「(仮)潤徳小学校×明星大学 音楽会」

令和7年2月8日(土)

「(仮)おわかれコンサート」

について、大まかな流れの確認をしました。

団長、副団長からも質問や意見をいただいて、イメージを共有化することができました。

オンラインの打合せには大学から参加していただいたのですが、大変熱心なお二人は、実際に会場となる体育館を確認したいということで、打合せ終了後、本校にわざわざ来てくださいました。

お二人は、体育館の広さやステージの様子などをご覧になり、楽器の配置や団員の方の演奏場所などについて写真を撮りながらイメージをもたれていました。

せっかくなので、校長室に寄っていただいて雑談などをしました。

楽団の多くの方が、将来教員を目指されているとのことで、今回、本校とコラボレーションをすることをとても楽しみにされているとのことでした。団長、副団長のお二人も教職希望とのことです。

本校は、「令和6年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業」で、教職を志す多くの学生に本校で多様な経験を積んでもらい、夢と希望をもって、将来の教育を担ってもらうことを目的とした「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の取組を進めていることを説明し、楽団の方々に本校に児童と関わっていただくことを大歓迎することを伝えると、お二人もとても喜んでおられました。

職員室にいた教員とも交流し、とても有意義な打合せを行うことができました。

楽団のみなさんは、「(仮)なかよしコンサート」に向け、楽曲の検討を始めてくださっているとのことです。

これから、コンクールの予選があったり、合宿などがあったりする中、時間を割いてくださり、本当にありがたいと感じました。

とてもすてきな大学生の方々と本校児童との交流は、きっと唯一無二な経験になること間違いなしです。

夏休みも折り返しを迎えますが、早くも2学期が楽しみです!【校長】

夏休み前でも、ギリギリまで研修!

子供たちを下校させて、ホッとするのも束の間。

夏休みになると、教員は、各自の研修等でバラバラになってしまうことが多いので、全員いるうちに、必要な研修等を行っていきます。

午後は、日野警察署の警察官の方々をお招きして、不審者対応訓練を行いました。

学校には「さすまた」が常備してありますので、不審者の制止の方法を学びます。

写真では伝えることができませんが、不審者役、教員役の警察の方の迫力がすごくて・・・

刃物(ダミー)もあり、見ている教員の表情もひきつっていました。

3つのグループに分かれ、実際に「さすまた」で警察の方を制止する練習をします。

女性教員でも、正しい使い方をすると、動きを抑えることができます。

教員同士でもやってみますが・・・

意味なく小芝居が入ってしまうところが教員の悪いクセです(苦笑)

不審者役の校長も、女性教員に取り押さえられてしまいました・・・。

「さすまた」の使用は、あくまで不審者を制圧することが目的ではなく、警察の方が駆け付けるまでの時間稼ぎとして考えてほしいとのことでした。速やかな通報が大事ということです。

年度後半には、実際に児童がいる中での不審者対応訓練を行う予定ですので、本日学んだことをいかしていきたいと思います。

続いて、職員室に戻り、「服務事故防止研修」に取り組みます。

事例を基にしてグループ協議を行ったり、服務事故防止のポスター案を検討したりしました。

これ以外にも校内の安全点検や教材室整備なども行いました。

教職員にとっても激務の1学期間でしたが、夏休みの期間は、各自の力量を高める期間でもあります。

宿題があるのは子供たちだけではありません。

教職員にとっても有意義な夏にしたいものです。【校長】

37日間を有意義に!

終業式が終わった後は、各学級でのまとめの時間になります。

初めて通知表を受け取る1年生。

担任と握手して、1学期頑張ったことをほめてもらいました。

通知表をもらうときにドキドキするのは、6年生も同じです。

6年生A「校長先生、今学期、ひどかったんだよねぇ・・・」

と言いながら中を見せにくる子も。

校長「・・・。2学期、頑張ろうね・・・。」

現実の厳しさを痛感する学年でもあります。

夏休みの課題の説明を受ける3年生たち。

校長「うわぁ、いっぱい宿題があって大変だねぇ。」

3年生A「でも、わたし、読書が大好きだから、いっぱい本を読めて楽しみ!」

前向きで素晴らしいです。

今日は暑くなりましたが、中休みは、暑さ指数(WBGT)の数値がまだ低かったので、最後の外遊びができました。

担任と遊べるのも今日が今学期最後です。

各学級で、最後のお楽しみの時間を過ごしているところも多くあります。

1年生は、お店を出して、夏祭りです。

「射的」、「おもちゃ屋」、「くじ」・・・

など、たくさんの出店があります。

1年生A「校長先生、遊んでいって!」

勧誘も本格的です。

夏といえば、お化け屋敷!なのが5年生。

怖いお面をかぶって、本格的に驚かせています。

3年生のお楽しみ会では、係活動の発表を行っているところがありました。

イラスト係が、自慢の絵をモニターに映して披露です。

梅雨明けした関東地方。

4年生は、水鉄砲の撃ち合いで過ごしています。

傘を持ち込んでブロックするなど、本格的な攻防が繰り広げられていますが、水がかかって、絶叫です。

一応、理科の内容ですが・・・。

6年生は、1学期の思い出に関する、担任力作の「kahoot!」のクイズ大会で盛り上がっています。

担任が夜なべをして作った自作のクイズ、6年生も激動の1学期を振り返っていました。

大掃除に取り組む2年生たち。

1か月以上、教室に子供が入らなくなりますから、すみずみまできれいにします。

楽しい夏休みなのですが、一方で、この期間に自ら命を絶つ青少年が増加するという悲しい事実もあります。

5年生は、「SOSの出し方に関する教育」に関するビデオを視聴しながら、1つしかない命の大切さや、悩んだときのSOSの出し方などについて理解を深めています。

さぁ、37日間の夏休みの始まりです!

ぜひ、たくさんの体験をし、ひと回り大きくなって、学校に戻ってきてほしいと思います。

よい夏休みを!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度1学期終業式

3か月半にわたった1学期も今日でおしまいです。

長かったような、あっという間だったような・・・

濃密な期間であったことは間違いありません。

終業式は、基本的に教員主導の式なので、普通であれば「子供たちがつくる学校プロジェクト」と関連がない行事なのですが、今回は、代表委員からの緊急告知もあるため、多くの子供たちが終業式に関わります。

ですから、今回は「子供たちがつくる学校プロジェクト終業式」ということになります。

中継会場である校長室で自分たちの順番を待つ子供たちです。

リモートでの終業式ですが、司会の教員の号令に合わせ。厳粛な雰囲気の中、終業式が始まります。

最初は、女子野球で頑張った児童を表彰しました。

続いて、校長からの話です。

スライドを使いながら、1学期の振り返りと、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の進行状況を確認しました。

各学年の校外学習を中心に、楽しかった思い出を紹介しました。

子供たちも各教室で校長の話をしっかり聞いています。

続いて、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の実例を振り返りました。

例えば、このスライドは、放送委員会の児童が「潤徳ラジオ」の生放送を行っているところです。お気に入りのラジオネームで「最近の出来事」などのおたよりを出している子も多く、それを読み上げるディスクジョッキーの放送委員会の子たちのコメントも本校の昼の楽しみになっています。

また、他の人の役に立つことが「子供たちがつくる学校プロジェクト」につながるということも話しました。

このスライドは、雨の日の1年生の教室で、6年生が遊んであげているところです。おんぶされて甘える1年生たちにとって、6年生は欠かせない存在です。

4月に1年生と一緒に学校探検をした2年生たち。

1年生にどんなことを教えればよいか一生懸命考えて案内したわけですから、これも「子供たちがつくる学校プロジェクト」です。

地域安全マップを作って、1年生に、学校の周りで危ない場所を教えてあげている3年生たち。1年生にも分かるように、どうやって伝えるか工夫することも「子供たちがつくる学校プロジェクト」です。

5年生は4年生に、八ヶ岳の自然や動植物のこと、移動教室に行った感想などを伝えていました。こうした伝統を引き継ぐことも大事な「子供たちがつくる学校プロジェクト」です。

今週の火曜日、2学期の音楽会に向け、楽器決めのオーディションをしていた4年生たち。

2学期は「(仮)潤徳小学校×明星大学 音楽会」が開催されます。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の1つの山場になりますので、しっかり取り組むように話しました。

最後は、一昨日の「校長と代表委員との緊急会談」の様子を伝えつつ、代表委員会として「子供たちがつくる学校プロジェクト」の成功に向けた提案があることを紹介して、校長の話を終え、代表委員とバトンタッチです。

代表委員の子たちの登場です。

代表委員A「代表委員会として、今年度行いたいと思っている行事は4つです。」

と言いながら、明かされたイベントは2つのみ。

極秘主義が貫かれます。

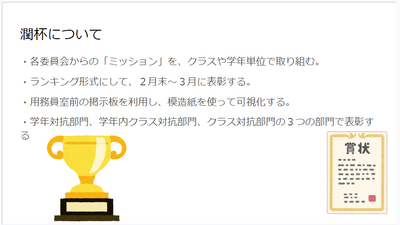

潤杯(じゅんとくカップ=じゅんはい)は、今年度の新企画です。

代表委員会と各委員会をつなぐ、「中央委員会」で各委員会からの「ミッション」を協議し、実施します。

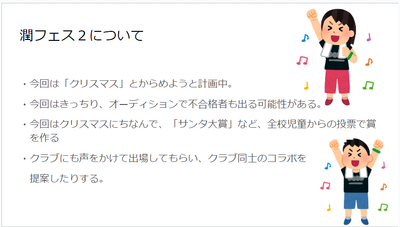

そして、出ました!「潤フェス2」!

今年もやります!あの興奮が戻ってきます!

しかし、やり方は去年とガラッと変わるようです。

乞う、ご期待!

説明が終わってホッとしている代表委員たちに校長から声が掛かります。

校長「最後、決めポーズで締めくくって!」

とっさに「ギャルピース」のポーズをとる代表委員たち。

こうした臨機応変さが大切です(笑)

続いて、3年生の代表児童から、今学期頑張ったことについて発表がありました。

しっかりと、自分の考えを大きな声で読み上げる3年生たち。

とても立派です。

続いて、校歌斉唱です。

これまで、リモートでの終業式等で校歌を歌うときは、音楽専科が画面の前に立って指揮をし、伴奏をCDで流していたのですが、今回から音楽室で音楽専科が生ピアノ演奏をするところを中継する形式に変えました。

これは、技術的にも難しいことで、テレビで言えば、生放送中に別な場所からの中継を入れるのと同じということになります。

たぶん、日本の学校で、このような形式で校歌を歌っているところはほとんどないのでは?

各教室では、生ピアノ伴奏に合わせてしっかり校歌を歌っていました。

終業式が終わった後は、生活指導部の教員から夏休みの生活について話がありました。

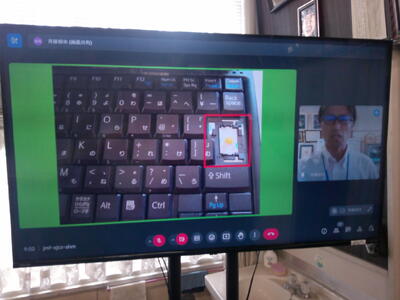

また、情報教育の担当教員から夏休みにChromebookを持ち帰るときの使い方などについて話がありました。

学期のまとめとして、大事な話が多かったので、夏休みから2学期にかけて、しっかりと心にとどめてほしいと思います。【校長】

自らの命は自ら守る!

本校は、今日が水泳指導の最終日です。

最後は6年生の着衣泳の体験で締めることになります。

まずは、通常の水着を着た状態で水慣れをします。

浮く練習もします。この感覚を、後で着衣したときと比較することになります。

持参してきた衣服をプールサイドで着ます。

着替えが終わり、陸上では、おしゃれポーズをする女子たちですが・・・

水中に入ると、「重い!」「気持ち悪い!」など、眉をひそめる表情に変わります。

校長もTシャツを着たまま入りましたが、シャツが体にからむ感覚はあまり気持ちのよいものではありません。

しかし、浮くことは思ったよりしやすいようです。

服の間に空気が入り、浮力が増すのです。

服を着たまま泳ぎます。

やはり、「重い!」「やりにくい!」という声が上がります。

服を着たままだと、体を自由に動かすことができなくなってしまいます。

さらに、用意してきたペットボトルを持って、「ラッコ浮き」をします。

長い時間浮いていることができるので、万が一の際、救助を待つことができます。

校長もやってみました。

ところが、あまり浮きません!

持っていたペットボトルが、2Lではなく、1.5Lだったから?

それとも、昨年度からの体重増・・・?

あまり深く考えるのはやめました(苦笑)

インターンシップに来ている大学生たちも、せっかくなので体験です。

最後は、救助練習で、プールサイドにいる子たちが中にペットボトルを投げ入れ、受け取った子がそれを使って浮く練習をしました。

楽しい夏のシーズンですが、残念ながら、水難事故のニュースも多くなる季節です。

こうした着衣泳の経験が、事故を未然に防ぐことに役立ってほしいものです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1学期最後の運試し!

今朝は、今学期最後の児童集会が行われました。

内容は、子供たちが大好きな「ビンゴ集会」です。

各学級では、集会が始まるまでに、1~15の任意の数字を9マスの中に書き入れておきます。

個人ビンゴではなく、学級ビンゴなので、全員で相談しながら数字を決めていきます。

集会が始まりました。

ルール説明が行われます。

リモートによる集会等を行う場合は、基本的には担当の教員の学級をキーステーションにして全校に配信されます。

今日は、1年3組からの中継になりました。

1年生の教室が中継場所になるのは初めてなのですが、全く普段どおりの1年生たち。

さすが、オンライン世代です。

画面には、集会委員が回すルーレットが映ります。

ルーレットが止まった数字が「当たり」です。

数字が止まるたびに、当たった学級からの絶叫が聞こえてきます。

画面には、「リーチ!」、「ビンゴ!」などの各学級の経過がチャットで送られてきます。

中には、「6ビンゴ!」などのラッキークラスもあったようです。

朝から運試しで、今日はちょっと興奮状態からのスタートです(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】極秘、絶対ナイショ!!

「極秘なら、ホームページで公開するなよ・・・」

という、潤徳ファンの皆様の総ツッコミが聞こえてきそうですが、あえて、極秘事項を記事にしたいと思います。

放課後になり、校長室から、子供たちの下校の様子を見ていると、代表委員会担当の教員たちが入室してきました。

代表委員会担当教員「校長先生、実は、代表委員会の子たちが、どうしても話したいことがあるということで来ているのですが・・・。」

校長室の扉を開けると、5・6年生の代表委員会の委員長、副委員長、書記などの幹部の子たちが立っています。

代表委員たち「校長先生、ちょっと、お話ししたいことがあるのですが、いいですか?」

もちろん、最優先です。

公式訪問ですので、ちゃんと着座をして話を聞きました。

代表委員A「今日は、『子供たちがつくる学校プロジェクト』を進めるための代表委員会としての取組を提案しに来ました。」

え。。。

校長への直談判タイム・・・

それも、学校運営の根幹となる「子供たちがつくる学校プロジェクト」の提案・・・

思わず、身構える校長。

ちゃんと、校長に説明すべく、プレゼン資料を準備してきた代表委員たち。

代表委員B「私たち、去年を超えるために日々、頑張っているんです!」

胸熱な展開です。

代表委員C「今から、今年行いたいと思っている行事について、提案します。」

ここからが、極秘内容です。

一生懸命、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を成功させようと、独自企画をプレゼンする代表委員たち。

理路整然とした説明内容と、どうしてもやりたいという、ほとばしるやる気に、校長の心も傾きます。

とは言っても、全校を巻き込むイベントを提案され、校長としても思案のしどころです。

校長からも質問します。

校長「特に6年生は、2学期の後半は明星大学とのコラボ音楽会や連合音楽会もあって、かなり忙しいよ。その中でも準備とかできる?」

代表委員D「大丈夫です。ぜひ、やらせてください。」

他にもいくつか質問してみましたが、きっぱりと回答する代表委員たち。

この覚悟なら、きっと、やりきってくれるに違いありません。

先週の記事にも書きましたが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、ボトムアップの考えで成り立ちますから、潤徳小がよりよくなるということを子供たちが提案してくれば、だいたい認められるようにする懐の深さが教員側に求められるのです。

校長も腹をくくり、代表委員とハイタッチして、全面協力を約束しました。

大変素晴らしい提案だったので、終業式のときに代表委員コーナーを設けて、直接、全校児童に告知してもらうことにしました。

それまでは、「極秘」です。

意気揚々と退室していく代表委員たちの姿を見て、本当に心強く、頼もしく感じました。

私が本校に着任して3年目。

子供たちの方から、「潤徳小をもっとよくしたい!」という、エネルギッシュな提案を初めて受け、私の学校の理想像が子供たちに伝わっていることが分かり、とても感動しました。

着任以来、最もうれしい日かもしれません。

詳しいことはまだ明かせませんが、2学期以降、本校は、すごい学校になります!

苦労をいとわず、学校を引っ張る素晴らしい子たちがたくさんいて、本当に幸せです。【校長】

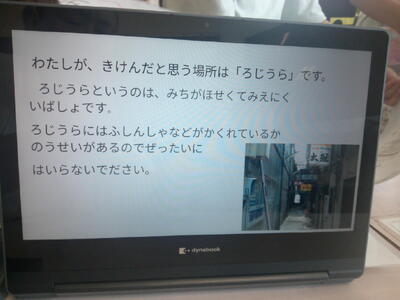

【子供たちがつくる学校プロジェクト】あぶないところに、いっちゃ、ダメ!!

3年生は、総合的な学習の時間に「日野市の博士になろう」、「安全マップづくり」の学習に取り組んできました。

学区域のことについて調べ、さらに、身近に潜む危ない場所などについてまとめていきます。

例年は、そのことを学級内で発表しているのですが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めている本校。どうせなら、まだ、学区域のことをまだよく知らない1年生に対して発表しようということになりました。

ペア学級(3-1と1-1、3-2と1-2・・・)ごとに、3年生が1年生に危険な場所や対応方法などについて教えていきます。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、発表形式も学級によって違います。

写真のように、3年生の発表を1年生全員で聞くパターンもあります。

発表を待つ3年生の別のグループは、1年生の後ろに待機です。

このように、小グループごとに発表を行っている学級もあります。

ポスターで注意喚起をしている3年生もいます。

1年生のために、なるべく簡単な言葉で説明するよう頑張っている3年生たちですが、

1年生たち「漢字を習ってないから、読めません!」

などとツッコまれ、タジタジになっているグループもあります。

発表方法もいろいろです。

このグループは、紙芝居で説明していました。

こちらのグループは工夫していて、実際に撮影してきた危険な場所(この場合、大木島自然公園)を端末からモニターに映し、画面上にペープサートの子供たちを動かして、劇仕立てで説明しています。

遠足でよく行く大木島自然公園も、草むらや木の陰などの見えにくいところは危ない場所になります。薄暗くなると、さらに危なくなります。

1年生も、3年生の発表をよく聞いて、質問したり、感想を発表したりしていました。

それにしても、3年生は、つい4か月前までは2年生で、低学年だったわけですが、今回の発表を聞いていると、ずいぶん、お兄さん、お姉さんになり、すっかり中学年らしくなってきました。

成長を感じ、とてもうれしくなりました。【校長】

八ヶ岳を伝える

高学年の移動教室は、行くだけが目的ではありません。

事前学習、現地での体験学習、事後学習が組み合わさって、1つの学習になります。

5年生は、事前学習で八ヶ岳について調べたことに加え、現地で発見したことや感想などを入れ、来年度、八ヶ岳移動教室に行く4年生に対して、発表会を先週からペア学級(5-1と4-1、5-2と4-2・・・)ごとに行っています。

5年生と4年生がそれぞれ半分ずつ、ペア学級に行きます。

4年生は、5年生の学級に行くので、ちょっと緊張気味です。

一方、5年生のうち、一部の子は、去年、4年生で過ごしていた教室に戻ることになり、「懐かしい~!」と声を上げている子もいます。

Google Meetでペア学級同士を結び、5年生の担任が発表の方法について確認をします。

5年生と4年生で少人数のグループを作り、4年生が5年生の発表を聞きます。

「八ヶ岳の鳥」、「八ヶ岳の植物」・・・など、テーマに基づいた発表を行っていきます。

さらに、現地での思い出や感想などを4年生に伝えていました。

いつもはにぎやかな4年生たちも「先輩」の前ですので、神妙に聞き、発表が終わると拍手をしていました。

発表が終わると、八ヶ岳移動教室に関する自由な質問コーナーになります。

4年生A「宿のごはんは、どんな感じですか?」

5年生A「ハンバーグとか唐揚げとか、みんなが好きな物があるよ。」

5年生B「ご飯とスープはお替わり自由だよ!」

校長「最初のご飯やスープがちょっと冷めちゃってるから、お替わりをして、熱々のを食べるのがポイントだね。」

5年生B「そうそう、僕もすぐにお替わりしたよ!」

5年生と校長が盛り上がるのを不思議そうに眺める4年生たち。来年度、実際行けば分かります。

5年生C「あと、夜の枕投げ、楽しいよ!」

5年生D「結構、楽しいよね!」

それを聞きつけた校長。

校長「こら、4年生に余計なこと、教えない!!」

校長が通り過ぎたのを確認した5年生たち。

5年生C「見付からなきゃ、大丈夫だよ!」

こうして、悪しき伝統も引き継がれていきます(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】ダンスクラブ発表会

例年、ダンスクラブは、自分たちの練習の成果を発表する機会をつくっています。

しかし、それは、年度末に1年間の成果を発表するもの。

今年度は、1学期に頑張ったダンスを発表したいと部員たちが考え、急ですが、発表の場を設けることにしました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」では、潤徳小がよりよくなるということであれば、だいたい認められるのです。

今日の昼休みに公開なのですが、学期末で、1~3年生は午前授業なので、昼休みはありません。

1~3年生で見たい児童は、「さようなら」をした後、会場の体育館に行って参観してよいことにしているのですが、家の都合などで、すぐに帰らなければならない子のため、中休みの最終リハーサルの場に参加してよいことにしました。

部員たちも、「お客さん」がいた方が気合が入りますので、緊張感のある最終リハーサルになりました。

さて、昼休みの本番です。

昨年度もダンスクラブは発表していますし、「潤フェス♪」の経験で、イベントのあるときには、自動的に子供たちが集まってくるようになっていますので、今日も、開演前から多くの観客が詰めかけています。

ダンスで使う曲名はMrs. GREEN APPLEの「青と夏」。

クラブリーダーから、「夏らしい曲に乗せて、一生懸命踊ります!」と紹介があります。

ちなみに、保護者等の皆様向けにYou Tubeの限定公開を行っていますが、実は、「超密」な児童席から映像を送っています。

さぁ、ダンスの始まりです。

元気に手拍子をしながら会場を盛り上げる部員たち。

会場の観客と一つになって踊りきりました。

・・・でも、これで終わりではありません。

本校の「お約束」、アンコールの大合唱が当然のように起こります。

ということで、2回目のダンスです!

大きな拍手を受けた部員たちの表情は大満足のようでした。

2学期以降も発表会がある・・・かな?

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、それを決めるのも子供たちです。

こうした「ゲリライベント」は、本校の新たな特色になりつつありますが、急であっても、子供たちは、問題なく対応しています。

昨年度の150周年のレガシーは大きいものがあります。

1年生にとっては、初めてのフェス系イベントで、最初はかなり戸惑っていましたが、会場の雰囲気に合わせて、楽しそうに体を揺らしていました。

1年生A「わたしも、大きくなったら、ダンスクラブに入ろうかな。」

部員獲得にも大きな効果があるようです(笑)

ご来場いただきました保護者等の皆様、ありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会発表集会4

本日は、4回目の委員会発表集会が行われました。

集会の進行について担当の教員と打ち合わせをします。

本日司会は、代表委員の2名です。進行について、確認しています。

図書委員の代表児童です。「緊張するぅ。」と、話していたので…その面持ちを撮ろうとカメラを向けると…

この笑顔。全く緊張を感じさせません。

集会委員会が発表中です。

内容が工夫されていて、聞いている人が興味をもてるようにクイズが出されます。

1年生は、興味津々で参加していました。

本日、委員会発表をした集会委員、図書委員

そして、司会進行をした代表委員のみなさん、お疲れ様でした。

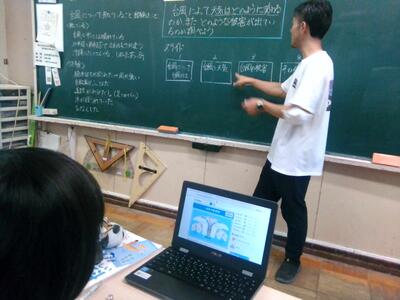

「子供たちがつくる授業」(研究授業編)第一弾!【研究推進委員会より】

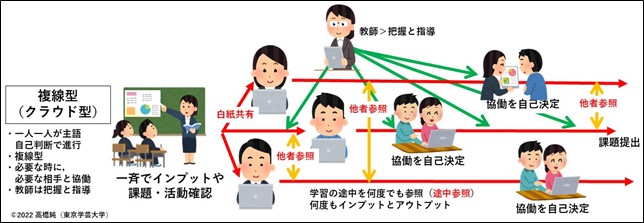

潤徳小学校では第4次日野市学校教育基本構想を受け、「子供たちがつくる」教育活動の具現化を図っています。日々の授業の中でも「子供たちが当事者として参画し、意見し、対話する」場面をつくり出すことができるよう、今年度は以下の研究テーマのもと、授業改善を推進していきます。

「子供たちがつくる学校(学習)」プロジェクトの推進

~学び合いを通して探究する児童の育成(複線型)~

複線型の授業とは、子供たち一人一人の興味関心に応じて、クラウドを活用しながら、それぞれのペースで、それぞれが好きなタイミングで他者の考えを参照しながら行う授業のことです。従来の教師の一斉指導による一斉の学習では、35人いれば35通りある子供たちの学び方や興味関心に応じた学びを進めることができません。子供たちの主体性を重視する「子供たちがつくる」授業は、複線型の授業をイメージして行います。

(図2)一人一台端末活用新旧イメージ 従来授業+端末活用(2022 高橋純)

(図3)一人一台端末活用新旧イメージ クラウド活用授業(2022 高橋純)

https://www.mext.go.jp/studxstyle/special/49.htmlより抜粋

昨年度までの研究で積み重ねてきたChromebookの有効的な活用法を生かしながら、さらなる授業改善を目指していきます。

第4学年社会科「ごみの処理と再利用」における

複線型授業の実践

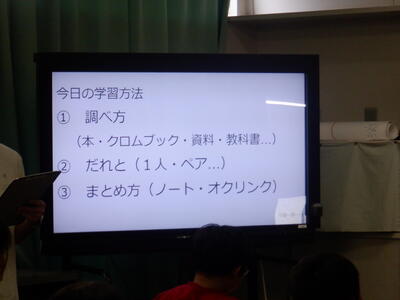

第4学年の社会科では「ごみの処理と再利用」における複線型授業を行いました。

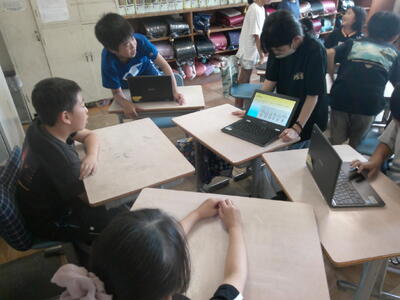

はじめに、既習事項である「資源ごみ」の意味を復習します。「新しく生まれ変わることができるごみ」が「資源ごみ」です。では、「資源ごみは何に生まれ変わるのか」と本時の学習課題を確認します。

その後、学習の仕方を確かめます。資源ごみが何になるのか、そして再利用される仕組みについて各自ノートやスライド等好きな方法でまとめます。「誰と」「どこで」「どのように」学ぶのか、子供たち自身が選びます。しかしそれは「学習のためであること」を確認します。

学習の時間が始まると、それぞれ学びやすい形を選んでいきます。

「一緒にやろうよ」

と早速机を動かす子もいれば、素早くChromebookを開き1人で調べ始める子もいます。

顔を見合える形にしたり、横に並んで調べたり、途中から

「一緒に混ざってもいい?」

と加わる児童もいました。

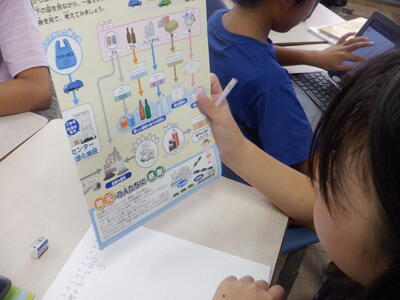

また、活用する資料も子供たちが選びます。

本で調べる子もいれば、

パンフレットを使う子、

インターネットで調べる子もいます。

まとめ方も子供たちが選びます。

本で調べたことを直接オクリンクのスライドに書く子もいれば、

ノートにまとめている子もいます。

最終的には、ノートも撮影して、オクリンクにアップロードすることで、誰でもいつでも見られるようにしていきます。

教師はその間子供たちの学びの様子を見守り、助言を行います。

調べている間にも、オクリンクの共有画面を開き、友達がどのようなまとめ方をしているのか確かめている児童もいました。

時間で区切り、それぞれが学んだことをまとめていきます。1つ1つの資源が何に生まれ変わるのか、分かったことを全体で確認します。

児童A「缶は鉄資源になることが分かりました。」

教師「鉄資源は、何になるの?」

児童B「それ私見たよ!たしか、自動車の何かになるって書いてあった!」

教師「ペットボトルはどうですか?」

児童C「服になる」

教師「えー!ペットボトルが服になるの?」

「うん、そうだよ!」とたくさんの子から声が挙がりました。

教師「どうやって服になるのか、調べられた人?」

児童D「細かく砕いて…えーと…」

すると、児童Eが調べるときに使用していた本を取り出しました。

児童E「細かく砕いて、ペレットになって、ペレットから切れない糸になって、それが服になるんだって。」

児童ら「へぇ~。」

最後に、資源ごみとして再利用されるために自分たちができることを考えました。

児童F「分別」

教師「なぜ分別が大事なの。」

児童G「別のものに生まれ変わることができないから。」

児童H「燃えるゴミだと燃やされちゃう!」

また、調べたことを生かしながら、できることを答えている児童もいました。

児童I「びんは、色別に分別して、割ってから生まれ変わるから、割れないようにそのままの形で捨てることが大事。」

研究協議会の様子

授業後は、帝京大学 教授福島 健介様を講師としてお招きし、研究協議会が行われました。協議会では、以下のような成果と課題が出ました。

成果

- 調べることが多様で、主体的な学びを促す課題設定ができでいた。

- まとめ方について教え合いがあった。

- 何を使って調べるか(本7人、資料1人、他インターネット)、どうまとめるか(ノート9人、オクリンク18人)が多様で、一人一人が主体的に学んでいた。

課題

- 途中参照を行う児童が少なく、友達の意見を参考にしているかが分からなかった。個々の調べ学習にとどまっていたように感じた。

- 資料が少なく感じた。クロームブックでまとめる場合に、コピー&ペーストばかりになっている。

また、福島先生からは、このような評価・指導をいただきました。

- 複線型の基本スタイルを抑えた授業である。

- 複線型を追求することはゴールではない。ゴールは、「学び合いを通して探究する児童の育成」である。

- 社会科とは、「よりよい社会について考える教科」

- 今回の授業で言えば、「リサイクル」について多面的・多角的な視野をもって考え、課題を追求・解決することである。

- 教師はどの段階で何を評価するのか。指導案には「理解している」ことを評価するとあるが、それぞれが学習している過程は評価しなくてよいのか。

- 何のために話し合うのかを考えよう。従来型の授業では、「〇〇が分かりました。」「いいですね。」と発表のための話し合いになっていた。しかし、本来は「もっと知りたいから」「分からないから」「考えを取り入れて活動したいから」話し合うのである。よりよくなるために「他者参照」をし、その中で必然的に「話し合い」が生まれる。それをサポートするのが教師の役割なのである。従来型の授業で行っていた最終的な「発表」は、学習の過程ですでに話し合いが行われているのだから、必要ない。

- まとめたことをオクリンクに挙げて考えを共有し合うのはゴールの活動ではない。

- 途中でオクリンクを読み合う活動が欲しかった。

- 「複線型」は授業形態の1つに過ぎない。複線型の授業をすることをねらいとしなくてよい。「学び合いを通して探究する児童の育成」を目指すこと。

- 今後のポイントは振り返りである。自分の活動全体を統括的に見ることで、メタ認知をする。また、「他者参照」「話し合い」をする中で、自己調整学習をしていく。

- 研究主題である「主体的に学習を続け、探究する学び合いを通して探究する児童」をどのように評価するのか。ルーブリック評価も今後取り入れていくのはどうか。

- 複線型を重視するのではなく、どのように学び合いをさせるのかを重視する。

「子供たちがつくる学習」をテーマに複線型の授業実践をしていこうと研究推進委員会で出発したところですが、あくまで「学び合いを通して探究する児童の育成」を目指していることを忘れてはならないことをご指導いただきました。今後は、評価の仕方や振り返りの仕方、どのような学び合いを目指すのかを考えながら授業改善を図ってまいります。

全校朝会(7月9日)

今朝は、リモートで、今学期最後の全校朝会を行いました。

校長からは、スライドを使って話をしました。

まずは、6/20~22の日光移動教室の振り返りです。

華厳の滝の水量が極端に少なかったことを含め、6年生の思い出をスライドで紹介しました。

日光移動教室に続いて、子供たちに示したのはこの写真です。

これは、6/10の夕方に、校長、副校長が明星大学に伺い、そこで練習に励んでいた「明星大学学友会吹奏楽団」の大学生の方々に話をさせていただいているところの写真です。

子供たちには、もう少し簡単に話をしていますが、校長は、「明星大学学友会吹奏楽団」の方々に以下のお願いをさせていただいています。

・本校は、今年度、東京都教育委員会から、都の公立学校で12校しかない「令和6年度『笑顔と学びの体験活動プロジェクト』 における『学校企画・提案型 』実施校」の指定を受けていること。

・この事業は、児童のアイデアを生かした体験活動を専門家等の協力を得て、年間を通して計画的・継続的に実施するものであること。

・本校は、今年度、音楽会を実施することになっており、「令和5年度東京都大学吹奏楽コンクール」で金賞を受賞するなど素晴らしい活躍をしている「明星大学学友会吹奏楽団」のみなさんの力をお借りしたいこと。

・明星大学には教育学部があり、楽団で将来教職を志している方もたくさんいらっしゃるかと思うので、Win-Winの取組になるようにしたいこと。

楽団のみなさんは、校長の話を真剣に聞いてくださり、今後のコラボレーションについて了承していただきました。

(「つかみはOK」にしようと、「こ・ん・に・ち・は~!」から始めたのですが、楽団のみなさんは、失笑気味の「ややウケ」で・・・。大学生は、ムズカしい!)

あいさつに行った日に楽団のみなさんが練習していた「オー・シャンゼリゼ」の動画を子供たちに見せました。

教室で楽団の方の演奏を聴いていた子供たちは「うわぁ、すごい!」と感嘆の声を上げていました。

今後、楽団のみなさんと、3回+αのコラボレーションを考えていることを説明しました。

9月27日(金)・・・「(仮)なかよしコンサート」として、楽団の方の演奏を聴いたり一緒に歌ったりして活動を始める。

その後、楽団の方の都合のつくときに音楽の授業に参加していただき、子供たちへの指導補助を行っていただく。

11月16日(土)・・・「(仮)音楽会」に楽団の方にも参加していただき、大学生と小学生で1つの音楽会を創り上げる。

2月8日(土)・・・お世話になった感謝の気持ちを込めて、楽団の方と一緒に最後の「(仮)おわかれコンサート」を開く。

本校は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めていますので、子供たちに、以下の「課題」を出しました。

・「(仮)なかよしコンサート」で楽団の方に演奏してほしい曲、歌いたい歌などを学級、学年でアンケートをとり、まとめること。(結果は、楽団の方にお送りし、今後、曲目などを協議します。)

・高学年を中心に「(仮)なかよしコンサート」、「(仮)音楽会」、「(仮)おわかれコンサート」の名称、具体的なコラボレーションの方法などについて考えて、提案すること。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環として、7/12(金)の昼休みに体育館で発表会を行う「ダンスクラブ」の練習の様子を動画で流し、多くの子が参観するよう呼びかけました。

最後に、夏休みも近付いてきましたので、教職員を含め、大人から嫌なことをされた際の相談窓口について周知を図りました。

今回、今年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の最大の目玉である「明星大学×潤徳小学校」のコラボについて発表しましたが、今日がスタートで、子供たちがこのチャンスをどう膨らませていくかが大きなカギとなります。

昨年度の「潤徳フェスティバル♪」を超える盛り上がりを子供たち自身で企画することができるか・・・。

新たな挑戦が始まりました。【校長】

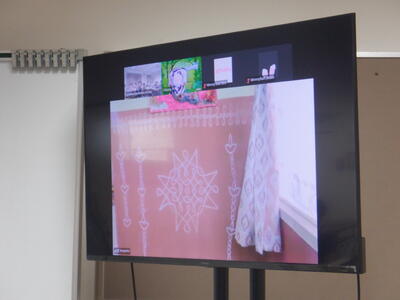

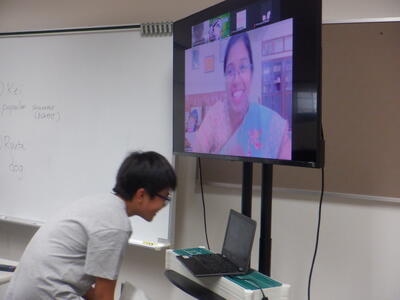

インドのサンギータさんとお話しよう!【Mimmyアドベンチャー】

6年生の外国語の授業では、株式会社Mimmyのご協力をいただき、インドとの方とのオンライン授業を行いました。

インドで数学の教師をしているサンギータさんとの交流です。

まずは、インドのあいさつの仕方を教えていただきました。

手を合わせて、「ナマステ!」

この美しい幾何学模様は、Rangoli(ランゴリ)というもので、神様やお客様をお出迎えするため毎日描いているものだそうです。お祝いの日には、色のついたランゴリを描くそうです。

部屋に飾っている工芸品をいくつか見せていただきました。

インドの踊り子の工芸品は、ゆらゆらと揺れます。

同じように踊ってみよう、ということでインドの踊りにチャレンジしてみました。首と肩、腰を同時に振ります。難しい!

インドのお菓子、Rose Cake(ローズケーキ)を見せていただきました。カリっとしていておいしそうです。

代表の児童何人かがオールイングリッシュの質問にチャレンジしました!

What is the popular place in India?(インドで人気の場所はどこですか?)

Taj Mahal is the most popular place in India.(タージマハルが一番人気です)

Do you know Japanese events?(日本の行事は知っていますか?)

I know sumo wrestling. Also, I know Japanese dance using a fan.(相撲を知ってますよ。また、扇を使う日本の踊りも知っています。)

今まで習ってきた英語がしっかり伝わって、嬉しそうでした。

この学びを機に、インドや海外の文化に関心をもったり、海外の人とのコミュニケーションに積極的にチャレンジしていけることを願っています。

「酷暑」対策を進めています

今日も日野市の最高気温の予想は37℃。

夏休み前だというのに、大変厳しい環境の中で教育活動を行わなければなりません。

朝イチは、まだ暑さ指数(WBGT)の数値が低いため、プールの実施が可能なことが多いです。

今日の1時間目は、2年生の割当です。

しかし、いつもと違う光景が・・・

いつもなら、冷水の「絶叫シャワー」ですが、今日は、「キャー!」という悲鳴がほとんどありません。

事実上の温水シャワーになっているようです。(苦笑)

校長もプールに入ってみました。

子供目線で見るとこんな感じです。

なぜ、校長がプールに入っているのか・・・?

校長自身の「酷暑」対策です(笑)

子供たちも、潜って→バンザイを繰り返しています。

とても楽しそうです。

しかし、一部の子は、まだ水を怖がって顔をつけることができないでいるので、校長も、担任と協力しながら声掛けをしていきます。

2年生ですから、技能の向上も図ります。

けのびの練習を繰り返したり、グループで一緒に浮いて「花」を作ったりしています。

どうでしょう、きれいな花に見えませんか?

本校の「酷暑」対策としては、あまりにもプールサイドが暑いときは、見学者を1つの教室に集め、冷房の効く中で課題に取り組ませています。

しかし、この場合、監督用の教職員を割かなければなりません。

これが、学校の大きな負担にもなっています。。。

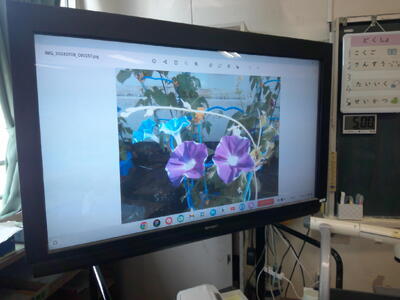

1年生は、校舎横で、あさがおの花をChromebookで撮影しています。

さらに、この週末のあまりの暑さで、しおれてしまったあさがおの鉢が多かったため、飼育小屋横の日陰に鉢を移動させている学級もあります。

実は、あさがおの花を撮ることが「酷暑」対策につながっています。

通常、「観察カード」を描くときは、筆記用具を持っていって、鉢のそばで作業をしますが、長い時間、外にいると、熱中症の危険が増してしまいます。

そこで、描きたいものを短時間で写真に撮って、細かい作業は教室で行うわけです。

さらに、指を2本使って、表示の縮小(ピンチイン)、拡大(ピンチアウト)を教えることで、実際に見るより細かいところも観察できるようになります。

中には、撮影に失敗してしまう子もいるので、念のため、実物の鉢も教室内に持ってきておいたり、写真をモニターに写しておいたりします。

こうして、「観察カード」の作業を進めていきます。

ちなみに、3・4時間目がプールの割当になっていた1年生は、暑さ指数(WBGT)の数値が規定値を超えてしまったため、入れませんでしたし、校庭でも遊べませんでした。

暑すぎてプールに入れない・・・これも、あまりうれしくない「酷暑」対策ということになります。【校長】

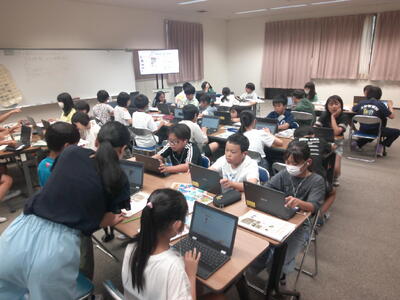

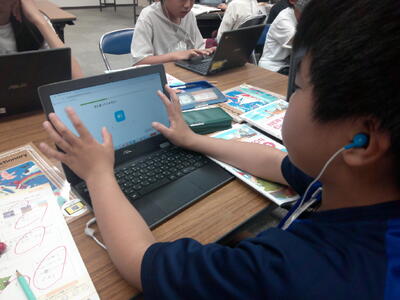

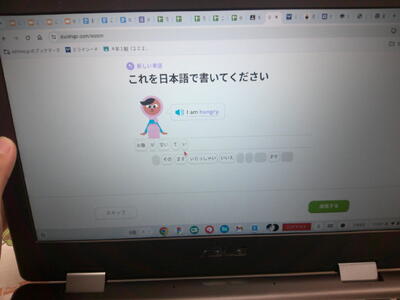

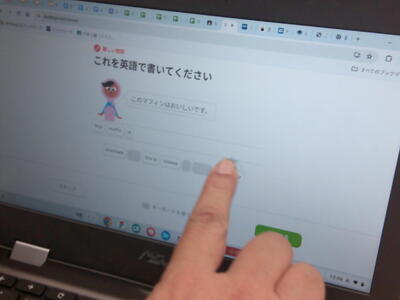

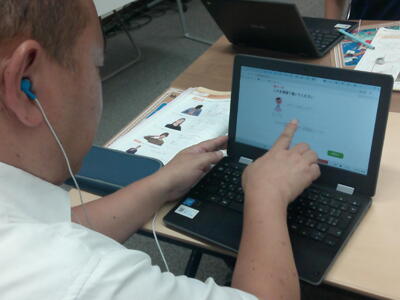

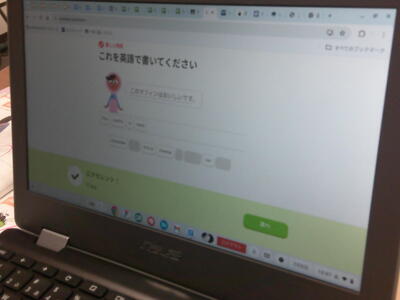

校長、英語に挑む!

校内を回っていると、5年生が外国語の学習に取り組んでいました。

子供たちの端末をのぞき込んでみると、それぞれがかなり違った作業に取り組んでいます。

外国語の担当教員に聞いてみると、教科書の課題を終えた子から語学アプリで自らの習熟度に応じた学習に取り組んでいるとのこと。

英単語の神経衰弱に取り組んでいます。

イヤホンから聞こえてくる英語が何か答えます。

リスニングの練習です。

和訳、英訳に関する問題もあります。

こうしたことが1台の端末でできるのですから、時代も進んだものです。

校長もちょっとやってみたくなりました。

校長「Change,please!」

課題が一段落した子に声をかけ、代わってもらいます。

出てきた問題は「このマフィンはおいしいです。」を英訳するもの。

日本語の文の下に、多くの英単語が表示されていて、その中から選択して英文を作っていきます。

「This」を選択すると、イヤホンからは「ディス」と聞こえてきます。

よくできていると感心します。

「This muffin is delicious.」

と選択し、「送信」すると、「エクセレント!」と表示されました。

思わずガッツポーズです。

AI機能があるのか、間違えると、同様の問題が出題されるようです。

正解が続くと、ポイントがたまり、ランクと難易度が上がり・・・と至れり尽くせりです。

「昔は、単語帳をめくっていたのになぁ・・・。」と懐かしんでしまいます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第2回たて割り班活動

今日は、今年度2回目のたて割り班活動の日です。

しかし、今日は、熱中症警戒アラートが出るなど、朝から猛暑となる予報があり、実際に校庭は、暑さ指数(WBGT)が午前中から「運動は原則中止」の数値になりましたので、校庭は使わず、室内遊びを行うことになりました。

今回も5年生が1年生の教室にお迎えに行き、一緒に活動場所まで行きます。

放送室では、代表委員が、全体を動かす指示を出しています。

移動が終わった各たて割り班では、人数を確認し、遊ぶ内容の説明を6年生が行います。

その後は、班ごとにたっぷり遊びました。

どの班からも楽しそうな笑い声が聞こえてきました。

最後は、振り返りです。

楽しかったことや6年生へのお礼などを伝えていました。

1年生は2回目のたて割り班活動でしたが、すっかり慣れて、班の一員になって遊んでいました。

適応力の高い1年生たちです。【校長】

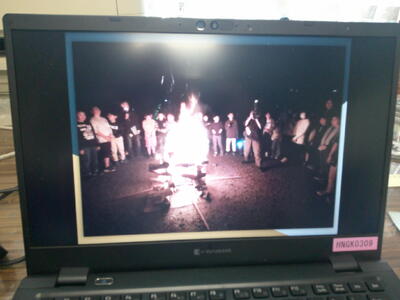

八ヶ岳、Forever!

ちょうど1か月前、八ヶ岳移動教室に行っていた5年生。

楽しい思い出がいっぱいできましたが、ちょっと心残りが・・・。

それは、当日の天候が不安定で、夜のキャンプファイヤーが予定どおりにできなかったこと。

とは言っても、当日は、大盛り上がりだったのですが、(詳しくは、こちら)やはり、5年生にとっては、準備してきたことをやりきれなかったことは悔しさが残るようです。

そこで、今日の5時間目は、「リベンジキャンプファイヤー」と題された学年集会が体育館で開催されました。

進行は、当然、八ヶ岳移動教室のレク係です。

まずは、当日の室内レクでも盛り上がった「学級対抗じゃんけん大会」です。

写真では、全くお伝えできないのですが、体育館内は応援と絶叫で会話の声も聞こえないほどのすごい状況になっています。

順番待ちの学級は、ステージから大声援を送ります。

決勝で、優勝が決まった学級は、WBC優勝に近い興奮状態です。

この学年集会で重要なのは、移動教室で準備してきたことを完結させること。

レク係が自分たちの仕事をやりきることで、来年度の日光移動教室が新たな目標となっていきます。

そして、八ヶ岳移動教室で踊れなかった「ジンギスカン」を踊ります。

ステージでお手本の踊りをする児童、フロアで踊る児童が一体化し、体育館はディスコ(古い?)、いや、クラブと化していきます。

これで、もう、思い残すことはないでしょう。

日光移動教室に向け、いや、まずは1学期末のテストに向け、集中して取り組んでほしいものです(笑)【校長】

避難訓練(7月)

入梅は例年より遅れましたが、西日本を中心に雨量の多い状態が続いています。

今日は、洪水を想定した避難訓練が行われました。

浅川が氾濫すると浸水が予想される本校では、重要な訓練ということになります。

浸水してしまっては、外に出ることができません。

このような訓練が初めての1年生に対して、上の階に避難することを担任が説明します。

3階の4~6年生は、2階から1~3年生が避難してくるのを待ちます。

2階の児童は、階段で3階に避難します。

直上の教室に避難し、2学年合同で人数確認をします。

教員は、その結果を本部に報告し、全員の安全を確認します。

校長からは、次の話をしました。

・現在、晴れて、天気がよいが、洪水が起きているのだから、「今は大雨が降っている」という気持ちで臨むこと。

・浅川が氾濫したら、長い時間学校の外に出ることができないかもしれないということを頭に入れてほしい。

・洪水があったら、とにかく、上の階に避難することを覚えておくことが大事である。

・5年生は、4年生だったとき、防災の学習で、潤徳小の周りは洪水の影響を大きく受けていることを学んでいる。(詳しくは、こちら)こうした学習をいかしてほしい。

パニックにならず、垂直避難。

このことが自然にできるように訓練を繰り返しています。【校長】

星に願いを・・・

7/7は七夕です。

1年生は、図工の時間に七夕飾りを作っています。

以前と違い、本物の竹が入手しにくくなったので、台紙にあらかじめ印刷された竹に飾り付けをしていきます。

校長として関心があるのは、子供たちの願い事。

1年生といえども、世相が反映されたものになることが多いのです。

1年生A「かぞくが げんきで いられますように」

家族の健康を願う子が多くいました。優しい心をもっていて、うれしくなります。

1年生B「やきゅうが うまくなりたいです。」

こちらも定番。サッカーと野球が競合です。

1年生C「すいえいの コーチになりたいです。」

1年生D「ほいくえんの せんせいに なれますように」

1年生E「おいしゃさんになって ひとをいっぱいたすけられますように」

自分の将来の夢を願う子たちも多くいます。

1年生F「にんじゃに なれますように」

・・・これからの修行次第ですね。

1年生G「アイドルになれますように」

この願いを書いている女子が結構いました。

人気アニメの第2期が始まる影響ですかね・・・。

自分の願い事をChromebookで写真に撮っている子供たち。

校長「どうして、写真に撮ってるの?」

1年生H「だって、思い出に残したいでしょ?」

イマドキの1年生という感じです。

ここ数年の定番だった

「コロナがなくなりますように」

という願いが消えた今年の七夕。

少し、明るい時代になってきたのでしょうか。【校長】

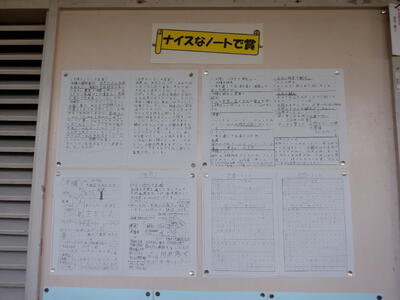

見て、見て~✨

校舎内を見回っていると

昇降口付近から「見て見て~✨」と元気な声が聞こえてきました。

2年生が図工で作った作品に水を入れて壁に映しています。

「副校長先生見て見て~✨きれいだよぉ。」と、私にも見せてくれました。

写真では、分かりずらくて…残念…水と太陽、容器に塗った色が映ってキラキラしています。

耳を傾けると畑の方から

「見て見て~✨」の声が聞こえてきました。

こちらも2年生。

トマトのお世話をしていました。

雑草を抜いています。

そして、大きな声で

「先生、見て見て~✨」と、先生を呼びます。

先生に実が付き始めたことを報告。

先生の「おぉ。本当だ!」の声に見せた子は、大満足✨

低学年は、先生に見てもらうことで笑顔が更に弾けます。

続いては、プールです。

「見てて~✨」

4年生の水泳は、友達にできているか見てもらっているところでした。

「友達ができていた子は、手を挙げて。」という指導者の呼び掛けに大勢の子が応えていました。

中学年は、友達同士で見合い、認め合うことができるようになります。

プールの帰りに6年生の先生方を発見✨

理科の授業で「見せる」ほうせんかを運んでいる途中でした。

5年生の教室の前には、子供たちに知ってほしい「ナイスなノート」が「見える」場所に掲示されていました。

高学年になると、担任が「見てほしい」ものを掲示したり準備したりするようになります。

校舎を見回っていると「見る」一つとっても発達の段階があることに気付かされます。

もうすぐ夏休みです。特に低学年のご家庭では「見て見て~✨」の声が響き渡ることだと思います。

子供の笑顔のために少しだけお時間をとって見てあげてください。子供の満足した笑顔は、その子にとっても保護者の方にとっても一生の宝になると思います。

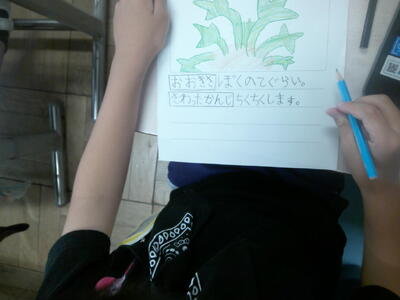

あったらいいな、こんなもの

2年生は、国語の学習で「あったらいいな、こんなもの」の学習を進めています。

自分で考えた「夢の道具」(イメージはドラえもんの道具です。)を絵や文で表し、それに対して、聞き手が質問を行うという学習です。

グループ内で、発表と質問を交互に行います。

こちらは、「だれでもしゃべれーる」です。

ペットとしゃべれるようになる機械です。

鳴き声などで意思疎通を行っている生き物も多いとの研究もあるようですから、実現可能な機械かもしれません。

国語の授業ですから、考えた道具が何の役に立つのか、使い方、大きさなどの特徴を分かりやすく発表する必要があります。

「みんな元気ライト」です。

ボタンを押すと、目の前にいる人が元気になるライトです。

泣いている人や病気の人に元気になってほしいので作った機械とのことです。

これがあれば、みんな「笑顔招福」ですね。

2年生らしい自由な発想で、様々な「発明」が紹介されるので、教室はとても楽しい雰囲気になっています。

「じゅぎょうロボ」です。

休んだときなど、勉強を教えてくれるロボットだそうですが・・・

実現すれば、教員の働き方改革の切り札となるのか、それとも、教員が全員失業となるのか・・・。

微妙な機械です(苦笑)【校長】

授業でのChromebookの活用

本校では、Chromebookを日々の授業に積極的に活用していくことを推進しています。

少し、その一端をご紹介します。

5年生は、国語の「みんなが使いやすいデザイン」の学習で端末を活用しています。

身近にあるユニバーサルデザインに関する情報をインターネットで調べ、Google ドキュメントで発表の下書きを作っていきます。

端末の検索機能、文書作成機能を使っています。

5年生の別の学級では、理科で台風と防災について学習していました。

インターネットで台風のでき方や被害の様子などについて調べ、Google スライドにまとめていきます。

端末の検索機能、プレゼンテーション機能を使っています。

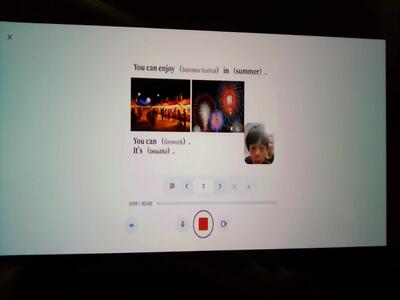

6年生は外国語の「Welcome to Japan」の学習のまとめを行っています。

日本のよさを外国の方に紹介するためのスライドを作成しています。

外国語の授業では端末が大活躍します。

日本語を英語に翻訳したり、発音を確認したり、単語のスペルを確認したりすることができます。

この写真は、マイク付きイヤホンを使って、英語で日本のよさを話している自撮りの動画をスライド内に挿入しているところです。

このように、動画とスライドが一体化された作品が完成していきます。

6年生になると、かなり高度な端末の活用ができるようになります。

6年生の別の学級では、図工の授業で端末が使われていました。

「1枚の板から」の作品を制作するにあたり、デザインを考えるために様々な絵や写真を検索し、イメージを高めています。

今日は、雨天のため、残念ながら外で遊ぶことができません。

2年生の教室をのぞいてみると、端末のお絵かきソフトで自由に絵を描いている子が多くいました。

中には、Google マップを使って、プチ国内旅行を楽しんでいる子たちもいました。

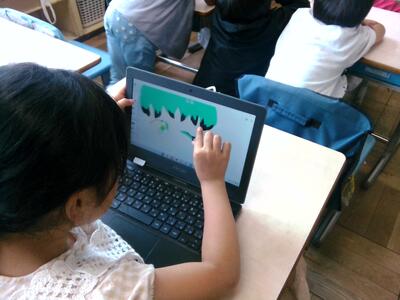

3年生の教室では、休み時間の過ごし方もバージョンアップ。

校長にタイピングソフトの成績を見せに来たり、プログラミングソフトのViscuit(ビスケット)を使って絵を命令どおりに動かしたりと端末を上手に使って過ごしていました。

中休みが終わり、3時間目の授業が始まりましたが、6年生がChromebookを持って校内をウロウロしているのを見かけました。

校長「何してるの?」

6年生たち「家庭科の『夏をすずしくさわやかに』の勉強で、学校の中で洗濯した方がよい物を探してるんです。」

校内で汚れ物を見付けて、手洗いで洗濯する学習のようです。

体育で使うビブスを見付け、写真に撮っている子たちがいます。

確かに洗濯が必要なようです。

ここでは、Chromebookで写真を撮っている子たちを校長がChromebookで撮っているという、ちょっと変な光景になっています。

中には、トイレで洗濯が必要な物を探そうとしている子たちがいます。

トイレにそんな物なんてないでしょ!とツッコみたくなるところですが、面白いのでアップしてみました(笑)

副校長に洗い物がないか取材している子たちもいます。

持ち主の見付からない落とし物の衣服やハンカチなど、洗濯が必要な物もありそうです。

4年生は、総合的な学習の時間に「浅川博士になろう」の学習を進めています。

校長「浅川の何について調べてるの?」

4年生A「虫!」

4年生B「鳥!」

4年生C「魚!」

4年生D「植物!」

自分たちの調べているテーマを口々に校長に教える子供たち。

Google スライドを使ったプレゼンテーション作成にもずいぶん慣れてきました。

さて、1年生ですが、Chromebookの特訓中です!

今日は、授業支援ソフトの「ミライシード」の「ドリルパーク」を使って、国語や算数の練習問題を解いている学級がありました。

全問正解だと「perfect!」の表示が出てきます。

英語は分からないはずなのに、画面に向かってガッツポーズをする1年生たち。

1年生もChromebookの活用が日常化するのは時間がかからなさそうです。【校長】

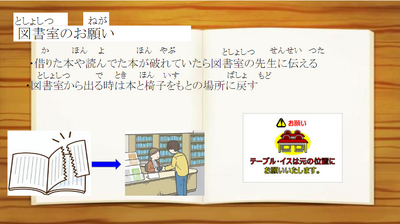

図書館ガイダンス

今日は、高幡図書館の皆様においでいただき、3年生を対象とした「図書館ガイダンス」を開いていただきました。

「ガイダンス」ですから、日野市の図書館の概況について説明があります。

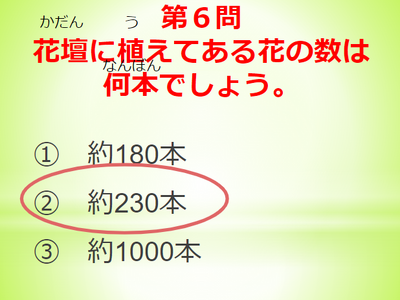

説明はクイズ形式です。例えば、

「Q:日野市の図書館にある本は、全部でおよそ何冊あるでしょうか。 1 800冊 2 8万冊 3 80万冊」

といった問題が出ます。

答えは80万冊とのことです。本を積み上げると富士山3つ分の高さになるそうで、子供たちはとても驚いていました。

この後は、お楽しみの読み聞かせです。

子供たちは、次から次へと紹介される本に目を輝かせていました。

3年生になると、絵本がなくても、お話だけで想像を膨らませることができます。

情景を思い浮かべて、時には笑い声が出ることもありました。

今日、ご紹介いただいた本は、高幡図書館で「潤徳小学校の3年生に紹介した本」として、展示コーナーが作られるとのことです。

ぜひ、図書館に足を運んでみてはいかがでしょうか。【校長】

令和6年度第1回学校運営連絡協議会

今日の午前中は、JSPの活動報告会があり、学校支援ボランティアコーディネーターの方も加わって、学校側と情報交換等を行いました。

引き続き、今年度の第1回学校運営連絡協議会が開催されました。

学校支援ボランティアコーディネーターの方々にもオブザーバーとしてご参加いただき、現在の支援の状況などについてお話しいただきました。

校長からは、学校評議員の方々に今年度の学校経営方針等を説明し、ご承認いただくとともに、今後の方向性などについてご意見をいただきました。

協議会終了後は、児童の様子をご覧いただきました。

今年度も多くの皆様のお力をお借りしながら、充実した教育活動を行っていきたいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】前代未聞、「クイズかくれんぼ」!

今朝は、集会委員会による児童集会がリモートで行われました。

集会委員会は今年度の集会を「子供たちがつくる学校プロジェクト」、そして「笑顔招福」を踏まえ、「にこにこ集会」と名付けています。

今回は、「にこにこ集会」で「クイズかくれんぼ」をする企画です。

リモート集会のキーステーションとなる5年1組で最終リハーサルをする集会委員会の子供たち。

実は、今回の集会は事前にビデオ撮りした動画を使った集会なのです。

集会委員A「今から流す動画の場所の中に集会委員会のメンバーが隠れています。」

集会委員B「何人隠れているか見付けてください。」

このような説明で分かるのかと思い、実際に集会の映像が流れている学級に行ってみると、子供たちが一生懸命、隠れている子の数を数えています。

ホームページではお伝えしにくいのですが、上の写真(動画)に映っている教室には、何人かが隠れているのです。

それを、動画が流れている間に見付けるという、今までにない、前代未聞の集会です。

実際には、このように2人の子が隠れていました。

校長室も出題場所です。

実際には、校長の私を含め、5人が隠れていました。

話はさかのぼって、6日前、集会委員が校長室での動画撮影を申し出てきました。

もちろんOKです。

隠れ場所を作り、動画撮影を行う子供たち。

校長も悪ノリして、一緒に隠れます。

撮影した動画を全員で確認し、クイズの問題にしていきます。

他にも、1階の階段付近、ほほえみの丘、畑のところで撮影された動画クイズで子供たちは楽しんでいました。

集会委員の斬新なアイデアが生かされた新たな集会、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の1つの形です。

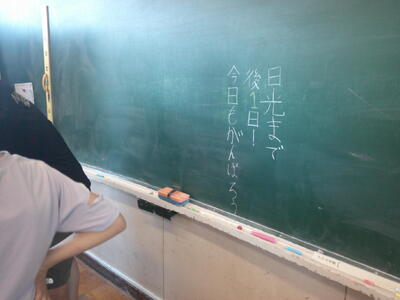

ちょっと話は違いますが、集会の始まる前、6日ぶりに自分たちの教室に入ってきた6年生たちは黒板を見て立ち止まっていました。

6年生が日光移動教室に行っている間に、5年生たちが6年生の各教室にメッセージを書いていたのです。

6年生もかなり驚いていましたが、学年間のほほえましい交流に、ほっこりした朝となりました。【校長】

酷暑到来!

今朝、天気予報を見てみると、日野市の予想最高気温は34℃となっていました。

校長として、児童の安全を守るため、非常に気の重い「酷暑」の始まりになりそうです。

1時間目は2年生が、3・4時間目は1年生がプールの割当時間です。

梅雨に入りましたが、夏空の下、気持ちよさそうに子供たちはプールで活動しています。

中休みも、子供たちは校庭で元気に遊んでいます。

しかし、昼を過ぎると、暑さ指数(WBGT)の数値が31を超えるようになりました。

WBGTの数値が31を超えると、「原則は運動禁止」となりますから、昼休みは外遊びできなくなります。

5時間授業となり、少しずつ、自分たちで清掃を始めるようになった1年生たち。

しかし、清掃が終わるころに、無情にも「昼休みは暑くて校庭では遊べません。」との放送が入ります。

当然のように、昼休み、校庭で遊べると思い、黄色い帽子もかぶって下駄箱に来た1年生たちですが、放送を聞いて、怒りながら教室に戻っていきます。

これからも、特に昼休みに遊べない日が増えてきそうです。

ところで、今日は、6年生は、土曜日まで日光移動教室に行っていたので、振替休業日でお休みです。

5年生の教室に行くと、家庭科で、練習布を使って基本的な縫い方の練習をしています。

多くの5年生が校長に話しかけてきます。

5年生A「日光、どうだった?」

校長「うん、楽しかったよ。すき焼きも出たんだよ。」

5年生B「知ってる!わたし、ホームページ、ずっと見てたもん。」

5年生C「八ヶ岳の5年生と日光の6年生、どっちがよかった?6年生、ちゃんと時間、守ってた?」

やはり、気になるようです。

校長「5年生、とてもよかったよ。話を聞く態度も素晴らしかったし。」

5年生、移動教室を経験して、成長を感じます。

5年生D「6年生が休みなんだから、校長先生も休めば?大変だったでしょ?」

5年生の気遣いをうれしく感じつつも、この酷暑では、1~5年生のことが気になってしまいます(苦笑)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)33

少し予定より遅れましたが、無事に学校に帰ってくることができました。

最後の帰校式です。

校長からは、本当の宇宙一の思い出は、この3日間の成長を自分で実感できることであること、また、伝統校である潤徳の151回の卒業生として、152回目の卒業生となる5年生にしっかりとこの経験を伝えていくことが大事であると話しました。

宇宙一の思い出となるかは、一人一人の胸の中のことですから分かりませんが、帰校式を終えた瞬間の子供たちのすっきりした笑顔は宇宙一だと感じました。

保護者の皆様にも、たくさんお迎えに来ていただきました。

心より感謝申し上げます。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)32

羽生SAで最終休憩です。

移動教室の3日間の行程がほぼ終わろうとしています。

子供たちにはどのような思い出が残ったでしょうか。

しかし、普通に聞くと「宿!」と答えられてしまいそうです。

そこで、子供たちに次のように聞いてみました。

校長「移動教室で、宿を除いて思い出に残った場所ってどこ?」

6年生A「アイスクリーム!(光徳牧場)」

6年生B「バスの中!」

そう来たか…。

教員が答えてほしい場所とはなかなか一致しないようです。

多様性の時代ですから、一人一人の感じ方はそれぞれですね。(苦笑)

今日は土曜日で、渋滞の発生を含め、この後の道路状況が読みにくいところがあります。

予定より少し遅れての到着になりそうです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)31

移動教室、最後の食事、昼食です。

カレーライスをおいしくいただきました。

昨日に続き、おみやげタイムです。

これから日野に戻るのですが、土曜日でちょっと交通量が多そうです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)30

陽明門。圧倒的な迫力です。

国宝「眠り猫」

大きさは21cmとのこと。

6年生たち「うわ、ちっちゃい!」

予想とは、ずいぶん違ったようです。

この先は、徳川家康公の墓所になります。

実はここは移動教室最大の難所。

207段の階段を登らなければなりません。

6年生たち「疲れた~、もう無理!」

3日目の体にはこたえます。

校長「ここが家康公のお墓なんだよ。」

校長「ところで、徳川家康って知ってる?」

6年生A 「有名人!」

6年生B「動物の名前?」

校長「それって、ペットってこと?」

6年生B「そうかな?」

6年生C「家を作った人?」

校長「え、大工さんってこと?」

6年生C「名前に『家』ってついてるし…」

確かに、今、社会科で学習しているのは 弥生時代のあたりですが…。

家康公、すみません。

6年生D「天下統一して、江戸幕府を開いた人でしょ?」

こう答えられるようになってほしいものです。

この後は、拝殿、鳴龍を参拝しました。(内部は撮影禁止です。)【校長】

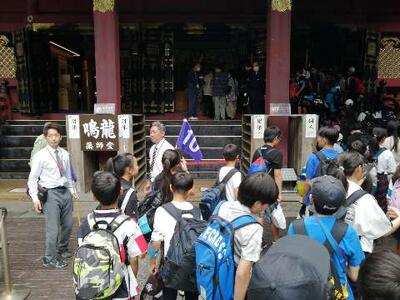

令和6年度日光移動教室(6年)29

世界遺産「日光の社寺」の見学です。

二荒山神社で、旅の最後までの安全を祈願します。

東照宮の五重塔です。

校長「高幡不動と比べてどう?」

6年生たち「高幡不動かな。」

日野のプライドがあります。

陽明門をバックにクラス写真を撮ります。

三猿です。猿を模して、人生を表します。

東照宮内は、ガイドの方が学級ごとについて説明してくださいます。

令和6年度日光移動教室(6年)28

閉校式です。

お世話になった宿ともお別れです。

臨時補助員の大学生が全体総括します。

ホテルの方のお話もしっかり聞き、心を込めてお礼のあいさつをします。

さぁ、出発です!【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)27

源泉等への散策に出かけます。

とてもさわやか・・・と言いたいところですが、昨日より暑いようです。

東照宮や日野も相当暑くなるのではないでしょうか。

水たまりに温泉がプクプク湧き出しています。

その後は、湯ノ湖畔に移動します。

昨晩、今朝、校長が単独で行ったときと違い、少し薄曇りになってきています。

それでも、よい天気で、子供たちは美しい眺めを満喫しています。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)26

朝食後、出発準備を進めます。

荷物もまとめて廊下に出します。

片付けが終わった班は、引率教員から厳しいチェックを受けます。

担任4名も、気合を入れて最終日に臨むようです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)25

朝食です。

奥日光高原ホテルでの最後の食事になります。

感謝の気持ちを込めて、「いただきます」をします。

パンやコーンスープをお替わりする子も多く、食欲全開です!【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)24

昨晩の絶景をうまくお伝えしきれなかった湯ノ湖畔。

今朝は、「一人校長モーニングハイク」からスタートです。

見事な快晴!

・・・でも、やはり写真だと素晴らしい景色をお伝えするのは難しいですね。

皆様、ぜひ、奥日光にお越しください!

今朝も起床後、検温等を行い、保健係が報告します。

大きく体調を崩す子はおらず、元気です!

各部屋では布団をたたみ始めるなど、最終日の朝は、あわただしくなります。

しっかりと行動し、よい3日目にしたいものです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)23

最後の室長会議です。

明日は宿を出発します。

最終確認をしっかり行います。

子供たちは、この後消灯となりますが、いつもと同じホームページだとマンネリ化してしまうので、今夜は、ちょっと冒険してみました。

校長の「一人ナイトハイク」です。

窓の外を見ると、今夜は何と満月。

奥日光の空は快晴となっています。

これは、湯ノ湖畔はどうなっているだろう・・・と気になります。

ちょっと、宿を抜け出てみました。

湖畔に行ってみると、ほら、ご覧ください。

満月が湖面に映り、周りの山景も見えて、幻想的な眺めになっていました。

日光の移動教室はそもそも梅雨時で、晴れることはあまりないうえ、満月に重なることは相当貴重です。

私も何回も日光に来ていますが、このような幻想的な景色は初めてで、感動しました。

・・・え、写真じゃ、よく分からない?

ホームページ作成にあたっては、子供たちの顔などがあまりはっきり写らないよう、低画質にしています。

そのこともあり、夜景はほとんど写らず・・・

でも、本当に素敵な眺めでした。

子供たちを全員起こして連れてこようか・・・と思ったくらいです。

そして、ご覧ください!満天の星空です。

・・・ほんとは、北斗七星をはじめ、素晴らしい星空が見えているんです!!

写真では何も見えないですけど。

この感動的な眺めは、校長だけの胸の内に・・・。

よい気分で宿に戻ってきたのに、結局、消灯後でも起きている子のいる部屋を見回る羽目に。

一瞬で現実に引き戻されます。

明日は、最終日。日野に戻ります!【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)22

夕食後は、俳句表彰式です。

全員が再び食堂に集まります。

司会「これから、俳句表彰式を始めます!」

大きな拍手が起きます。

校長「移動教室です。ということは、学校での勉強が移動してくるということです。これまでみなさんは、国語の授業で短歌や俳句の学習を頑張ってきました。その成果が今夜発表されるのです。さぁ、入賞するのは誰か、そして、栄えある校長賞のゆくえは?さぁ、みんな、盛り上がっていくぞ〜!」

6年生全員「ウォー!!」

地響きが起きるような大歓声が食堂内に響きます。

賞は「日光らしいで賞」、「尊敬賞」、「頑張ったで賞」、「潤徳賞」(命名はレク係、作品選定は引率教員)、そして校長賞「宇宙一の日光で賞」です。(校長賞は、校長が自ら選定します。)

各賞の受賞者が発表されます。

写真では全然分かりませんが、受賞者の名前が連呼されるなど、食堂内は興奮の渦となっています。

そして、校長賞「宇宙一の日光で賞」の発表です。

校長「実は、校長賞をとるには、ポイントがあるんです。校長先生がいつも話している四字熟語は?」

6年生たち「笑顔招福!」

校長「そう!だから、笑顔や笑っていることが想像できる作品にするのがコツです!」

というわけで、「笑顔」が入った作品が選ばれました。

<晴天と 笑顔で照らす 出発式>

[ 選者評:昨日の朝の夏の青空と、移動教室を楽しみにする6年生の笑顔が重なり、期待いっぱいの出発式を迎えた情景が浮かんできます。]

校長「表彰は、ここでおしまいですが・・・最後の日光ナイト、どうせなら、もう一人、校長賞が欲しくはないか〜!」

6年生たち「オー!」

思わぬ展開に喜ぶ6年生たち。

実は、子供たちの日光彫の作業と並行して俳句を選んでいたのですが、作業終了後に提出された俳句作品の中に、もう一人、笑顔をうまく詠みこんだ作品があったのです。

というわけで、2人目を表彰です。

(急な展開で、表彰状が作れなかったので、学校に戻ってから渡すことにしました。)

<雨が降る 笑顔で晴れに 変えてやる>

[選者評:今日で関東地方は梅雨入り。それに合わせるように、今日はめまぐるしく天気が変わりました。日光を楽しみたいという笑顔で、雨は止み、晴天になりました。作者の強い思いがよく表れています。]

受賞者のみなさん、おめでとうございました!【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)21

校長を筆頭に、一部の子供たちが今回の日光移動教室のハイライトと考えている2日目の夕食の時間がやってきました。

食堂に入った瞬間に漂う独特の甘いにおいと、立ち込める湯気・・・。

そう、今日の夕食のメインは、「霧降高原牛のすき焼き」です。

今日の夕食の「いただきます」の声は、気のせいか、いつもより大きいような…。

「いただきます」とほぼ同時に牛肉に食らいつく子供たち。

ご飯や湯葉中華スープのお替わりにも長蛇の列です。

校長もいただきましたが、柔らかく、とろけそうな牛肉の味・・・。

物価高騰の折、牛肉を食べたのはいつ以来だろう?と自問してしまいました。

昨日に続き、食後のアイスクリームも!

素晴らしい夕食・・・これは、間違いなく授業です!(家庭科)

というわけで、移動教室ですので、6年生が学習すべき教科等はこれまでに全て網羅しました。

(日光移動教室は行事ですから「特別活動」です。「道徳」は、お世話になった方にお礼をしたり、係で協力したりと、移動教室全体で指導しています。)

・・・あ、「音楽」がない…。

バスレクのカラオケということで(苦笑)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)20

日光彫の後は、班ごとにお風呂に入りながら自由時間となります。

前の班がお風呂から出てくるのを待つ子供たち。

温泉を満喫できるのもあとわずかです。

部屋で過ごす自由時間に加え、今日は、ホテルの売店でのおみやげタイムもあります。

明日、購入する場所もあるので、今日、どのくらい使うのか、慎重に計算しています。(算数)

6年生A「これは、お父さん。これは、お母さん。これは、自分用のおみやげ。」

とてもうれしそうに校長に説明しています。

ちなみに、こちらの雨はすっかり上がり、さわやかな青空が戻っています【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)19

(宿舎に戻り、通信状況が安定したので、ここからは再び、ほぼリアルタイム公開です。)

これから、日光彫に挑戦します。(図工)

日光彫は、江戸時代から続く伝統工芸品です。

「ひっかき」という、独特の刃物で彫ります。

彫刻刀と持ち方が違うので、よく説明を聞きます。

まずは、学校で考えてきたデザインをカーボン紙でお皿に写し取ります。

いよいよ「ひっかき」で彫り始めます。

難しいところは、手伝っていただくこともあります。

慣れてくると順調に作業が進みます。

6年生A「何か、スーッと彫れて気持ちいい!」

どの子も集中して作業に取り組んでいました。

納得の作品ができて、子供たちもニコニコです。

子供たちの作業を横目で見ながら、校長の私も集中して作業に取り組んでいます。

夕食後に発表の、俳句表彰式に向け、作品を読んで審査です。

結果は後ほど!【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)18

昼食を終えると、中禅寺湖の遊覧船に乗りました。

雨は本降り。傘がないと歩けません。

傘をギリギリまでさして乗船です。

まずは、座席に座って、自分の場所を決めます。

出港後は、デッキの方に出ます。

しかし、雨が本降りなので、濡れないようにしながら外の景色を眺めます。

「雨の中禅寺湖」なんて演歌があったら、イメージは、こんな感じなのではないでしょうか?

男体山の頂上は、残念ながら厚い雲の中です。

もやにかすんで、湖の反対側は見えないくらいです。

校長「向こう側が見えないなんて、湖じゃなくて、まるで海みたいだね。」

6年生A「え、ここって、湖じゃないでしょ?」

校長「え・・・」

6年生B「あんた、何言ってるの?ここって、湯ノ湖じゃん!」

校長「え・・・、湯ノ湖は、朝、出発したところの湖だけど・・・。」

6年生B「あれ、そうだっけ?どっちだか、分かんなくなっちゃった!」

6年生A「あたし、あんまり水の多いところって、見たことないのよねぇ。ここって、琵琶湖より広いの?」

校長「確かに、学校のトンボ池よりは広いよねぇ・・・」

6年生A「そうそう!(笑)」

だめだ、こりゃ・・・。

遊覧の後半は、雨を避け、多くの子が船内に戻り、おしゃべりタイムになってしまいました。

これから宿に戻ります。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)17

(通信状況が悪い状況が続きましたので、宿舎に戻ってからアップしています。そのため、ちょっと前の時間の内容になります。)

ハイキングが終わるとほぼ同時に、しっかりとした雨が降ってきました。

ほとんど雨に濡れることがなかったので、ラッキーです。

「レークセンターひたちや」に移動して昼食です。

ハイキングで疲れた子供たち。

「おいしい!」と言って、おにぎりをほおばっていました。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)16

圏外の場所が多かったので、ハイキングはゴールできたのですが、ホームページのアップは後になってしまいました。

6年生たち「湯滝って、華厳の滝よりすごいんだね!」

違う、そうじゃない。

と言いたいところですが、今回は子供たちがそう思うのも仕方ないですね…。

校長として、子供たちに「移動教室」だということを忘れさせてはいけません。

歩きながら、いろいろ、子供たちに話しかけます。

校長「ところで、今、歩いているところってどこだっけ?」

6年生A「?」

6年生B「栃木県!」

ちなみに、4年生の学習ですが…(社会)

校長「ほら、ウグイスの声が聞こえるでしょ?風流じゃない?」

6年生C「ほんとだ!後で俳句を作るときに使えるかも!」

校長「夜の俳句会で入賞できるかもね。」(国語)

校長「この川は少し赤くなっているけど、どうしてか分かる?」

6年生D「知らない!」

6年生E「鉄分が水と酸素と化学反応を起こして、さびて、赤っぽくなるんじゃない?」

校長「素晴らしい!6年生はこうでなきゃ!」(理科)

校長「このように、日光には、日野では見られないきれいな花も咲いてるんだよ。」

6年生F「レンゲツツジでしょ?私、日光の花、調べたよ!」(総合的な学習の時間)

校長「外国語の時間に『Welcome to Japan』習ってるんだから、話しかけてみれば?」

6年生たち「Welcome to Japan !」

外国人のグループの方々「Thank you !」(外国語)

ゴールの「赤沼」まで、2.8kmとの標識がありました。

6年生G「校長先生、もう疲れた~!」

校長「人間が歩く速さは時速4kmと言われます。赤沼まではどのくらいの時間がかかるでしょうか?」

6年生G「30分くらい?」

6年生H「1時間くらいでしょ?」

校長「どうして?」

6年生G,H 「適当~!」

校長「2.8÷4を計算すると、何倍か分かるでしょ。すると、0.7倍になるから、60×0.7、簡単にすると6×7を計算すれば時間が分かるよ。」

6年生G「じゃあ、やっぱり30分か…」

6年生H「え、42分じゃない?」

6年生G「あたし、今日、3時間しか寝てないんだから!校長先生も難しいこと言わないでよ!」

せっかく、校長直々に算数教室を開いてるのに…(算数)

6年生I「校長先生、もうこれ以上歩けない!」

校長「移動教室なんだから、ハイキングは体育の授業だと思いなさい!」(体育)

6年生J「校長先生、移動教室なんて言わないでよ!学校のことを思い出しちゃうよ。修学旅行って言って!」

いや…君たちは、ここに何をしに来ているの?

こうしている間にハイキングは終了。

ちょっと最後に小雨が降りましたが、ほぼ、影響なく戻ってくることができました。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)15

いよいよ、ハイキング、スタートです!

湯ノ湖→湯滝→戦場ヶ原のコースです。

ここからは、ホームページ作成の難所、「圏外区域」が多くあります。

ポケットWi-Fiを携帯しているのですが、うまく通信できないこともよくあります。

場合によっては、事後のアップになってしまうかもしれませんので、ご了承ください。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)14

朝食の時間になりました。

作っていただいた方に感謝の気持ちを表します。

大きな声で「いただきます」です。

朝の健康観察では、大きく体調を崩している子はおらず、予定どおりの行動を考えています。

日野はどうやら雨のようですね。

こちらの天気ももつとよいのですが・・・。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)13

おはようございます。

日光移動教室2日目の朝を迎えました。

朝5時過ぎの気温は14℃。涼しく、静かな朝です。

湯ノ湖まで散策に行ってみました。

今朝は曇り空ですが、雨が降るような厚い雲ではありません。

ホテルのそばには鹿もいました。

5mほどまでは接近できましたが、やはり、警戒心が強く、走っていってしまいました。

え、どうして、ここで露天風呂の写真?

それは、ご想像ください・・・(笑)

こうしている間に起床時刻を迎えました。

1日の始まりです!【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)12

21時になり、室長会議が開かれ、明日の予定などを確認します。

この後は就寝準備です。

消灯1分前。

一応布団にもぐっていますが・・・。

21時50分。消灯時刻から20分間過ぎました。

廊下に出ている子は誰もいませんが・・・

足音を忍ばせて、子供たちの部屋の前に行ってみると、ヒソヒソ話が聞こえる部屋もあります。

明日は、好天ならハイキングを行います。

早めの就寝で、しっかりと休んでおくことが大事です。

明日もよい日になりますように!【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)11

夕食後は、班ごとに順番にお風呂に入りながら、部屋で自由行動になります。

子供たちにとって、一番うれしい時間なはずです。

露天風呂付きの硫黄泉。

温泉好きにはたまりません。

脱衣所でくつろぐ子供たち。

校長「やっぱり、温泉はいいでしょ?」

6年生たち「いいんだけど、卵の腐ったみたいな臭いがなぁ・・・」

まだまだお子様です。この硫黄の臭いがたまらないのに(笑)

廊下には「日光白根湧水」を飲むことができる場所があります。

風呂上がりの一杯は格別です。

部屋では、思い思いに過ごします。

「人狼」で遊ぶ子供たち。

中には、担任と延々と「女子トーク」を繰り広げる班も。

どの班ものんびり過ごして楽しそうです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)10

遅めのお昼、遅めのおやつ(アイスクリーム)でしたが、夕食の時間は18時からで変わらず、早めの夕食となります。

今日は、昼食が遅くなり、全体での「いただきます」ができなかったので、昼食担当と夕食担当の食事係の児童が合同で、今日の感想を述べ、「いただきます」をしました。

食事係A「私は、華厳の滝の水が、あまりにもチョロチョロなのでびっくりしました。」

全員、苦笑いです。

しかし、早めの夕食にもかかわらず、ご飯やスープのお替わりをする子が列を作っていました。

その理由は、豪華な食事!

メインのホイル包み焼きのハンバーグは、アルミホイルを開けると湯気が立つ、熱々の料理です。

これは、ご飯が進みます。

そして、食後には、冷たいアイスクリームが別途配られます。

あれ?2時間前には、光徳牧場でアイスクリームを食べていたような・・・。

別腹なので、誰も文句を言いません(笑)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)9

今日からの宿泊先の奥日光高原ホテルに着きました。

玄関前で開校式です。

「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)を特色としている本校。

開校式では、今回も引率補助をしている2名の臨時補助員の大学生が全体指示を行います。

ホテルのフロント部長の方から、ごあいさつをいただきました。

これからお世話になります。

6年生A「うわぁ、すごいホテルだなぁ・・・。」

期待の膨らむ子供たちです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)8

光徳牧場に着きました。

ここでは、アイスクリームを食べるのが目的です。

おやつ代わりのアイスクリームになります。

校長「去年の八ヶ岳移動教室のソフトクリームとどっちがおいしい?」

6年生たち「こっち!」

校長「え、八ヶ岳では、あれだけおいしいって言ってたじゃない?」

6年生たち「うーん、もう忘れちゃったよ。」

・・・そんなはずはありません。(詳しくは、こちら)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)7

日光観光のハイライト、華厳の滝に到着!

ワクワクして、滝までのエレベーターに乗ります。

轟音とともに大量の水が流れ落ちる荘厳な光景は、見る者の心を打つ・・・

はずでしたが、何と今日は、チョロチョロ華厳の滝!(一応、原寸大サイズの写真にしてみましたが・・・)

かすかに水が流れるのみです。

私も何度も華厳の滝に来ていますが、こんなに水量が少ないのは初めてです。

例年より入梅が遅く、好天に恵まれたのはよかったのですが、こんなところに影響があるとは・・・。

子供たちも、滝を一目見ると、クラス写真を撮って、早々に移動していました。

どうやら、今年の6年生の宇宙一の移動教室の思い出には、残念ながら華厳の滝は入らなさそうです…

「華厳の滝」ならぬ、「華厳の崖」でした(苦笑)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)6

戦場ヶ原の三本松園地に着きました。

遅くなりましたが、昼食です。

おなかがペコペコで、あっという間に食べてしまう子が続出です。

それにしても、たぶん、日野は暑いのでしょうね。

こちらは、上着がないと寒いくらいです。

ここでは、学年全体写真を撮りました。

男体山の山頂もくっきり見えます。

現在地の標高は、1394mです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)5

いろは坂を通過中です。

毎年、ホームページへのアップに挑戦していますが、難所のため、写真は1枚でお許しください。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)4

坑道に入ります。

中は暗く、坑道が使われていたときの雰囲気が残ります。

外とは違い、寒いくらいの気温です。

6年生A「秋芳洞の鍾乳洞みたい。」

トロッコを降りると、展示が続きます。

しっかり展示を見学するべきなのに、坑道の中を小走りで通過していった子供たち。

6年生B「あー、お化け屋敷、怖かった!」

違う、そうじゃない。

ここは、坑夫の方の苦労などを学ぶ場です…(苦笑)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)3

途中、渋滞箇所などがあり、少し時間がかかりましたが、最初の見学場所、足尾銅山観光に着きました。

学級ごとにまとまって移動します。

トロッコ乗り場に着きました。

ちょっと、遊園地のアトラクションと勘違いしている子も…

いよいよ乗車、坑道に向かいます。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)2

予定よりかなり早く高坂SAに着きました。

全員、トイレを済ませます。

相当気温が高くなってきて、外に出ると暑いです。

バスの中も、別な意味で熱いです。

このテンション、3日間、もつかな…【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)1

薄曇りのよい天気です。

今日から、6年生は待ちに待った日光移動教室に出かけます。

まずは出発式です。

日光移動教室実行委員が進行します。

校長からは、宇宙一の思い出を残すため、「時間泥棒」をしないこと、お世話になる方々に積極的にコミュニケーションをとることについて話しました。

出発に際しては、たくさんの方に見送っていただきました。

ありがとうございます。

これから3日間、安全に気を付けて、行ってまいります!【校長】

日光移動教室前日!

いよいよ明日から、6年生が日光移動教室に出かけます。

ということは、明日から3日間は「6年生専属校長」になり、他の学年の子と会えなくなるので、ちょっと淋しくなったため、朝、学区域を回ります。

新井橋で校長のことを見かけると駆け寄ってくる子供たち。

朝から元気をもらいます。

昨日の激しい雨が上がり、夏の朝とは思えないようなすっきりとした青空が広がっています。

この時期にしては珍しく、くっきりと富士山が見えています。

え?はっきり写っていない?

それは、校長の(学校の)カメラの性能の問題です・・・。

1時間目の始まる前の「潤いの時間」は、6年生の全学級、移動教室の最終確認です。

日直の児童が書いたのでしょうか。

子供たちが楽しみにしている様子が伝わってきます。

担任「昨日まで、週間予報では日光の天気は6/22は雨だったのですが、今朝になったら、晴れに変わっていました!」

(校長注:天気予報のサイトによって、違うようですが・・・(苦笑)まぁ、天気のよい方を信じることにしましょう。)

担任「きっと、1年生のおかげですね!」

実は、日頃お世話になっている6年生一人一人に対して、1年生が「お守り」を作ってプレゼントしていたのです。

1年生パワーに6年生たちもにっこりです。

前日であっても、いつもどおりの授業が行われます。

外国語の授業に取り組む6年生たち。

「Welcome to Japan」の学習を進めています。

校長「Do you like 牛すき焼き?」

6年生たち「Yes I do!」

何と、今回の移動教室の2日目の夕食のメインは「霧降高原牛のすき焼き」!

校長も6年生たちも、関心は日光の食事に向いています(苦笑)

プールからは、3年生と1年生の子供たちの歓声が聞こえます。

青空とプールの色がとてもきれいです。

校舎に戻ると、4年生が図工の授業に取り組んでいました。

近くにいた子たちと雑談です。

校長「明日から日光移動教室だけど、6年生のお兄ちゃん、お姉ちゃんがいる子?」

何人かの子の手が挙がります。

4年生A「うちのお姉ちゃん、まだ、荷物の準備ができてなくて、お母さんに怒られてたよ。」

家庭の内情が見えてしまうこともあります。

校長「どうせ、お兄ちゃん、お姉ちゃんに『おみやげ買ってきて!』って言ってるんでしょ?」

関係の4年生たち「もちろん!」

音楽室に行くと、5年生が早くも2学期の音楽会に向けた練習に取り組み始めています。

校長「明日から、6年生が日光に行っちゃうから、みんなが最高学年になるんだからね。頼んだよ!」

5年生たち「あ、そっか!」

5年生A「さらに、僕、明日の日直だ!」

校長「全校代表の日直なんだから、頑張ってよ!(笑)」

給食の様子を見回りながら、ふらりと2年生の教室に入ります。

校長「明日から、6年生と一緒にお泊まり会に行くんだ。いいでしょ?」

2年生たち「いいなぁ!」

校長「晩ご飯にはすき焼きが出るんだよ。いいでしょ?」

2年生たち「え~!」

校長「でも、2年生にはあげな~い!」

2年生たち「ずる~い!」

しかし、日光に行っている間の明日の給食は、校長も6年生も大好きな「アーモンド揚げパン」!

明日は給食試食会なので、本校一押しのメニューは仕方ないとしても・・・

ちょっと悔しいので2年生を挑発してみました。(苦笑)

移動教室の事前検診の順番を待つ6年生たちです。

校長「お医者さんの最終チェックを通らないと、どんなに楽しみにしていても移動教室に行けないんだよねぇ・・・。」

担任「そうですよね。健康カードをきちんと書けない子もダメですね。」

校長「分数のわり算ができない子もダメだね。」

6年生たち「えっ?」

校長「移動教室、どこに行くのが一番楽しみなの?」

6年生A「宿!」

6年生B「宿!」

6年生C「宿!」

校長「だめだ、こりゃ・・・」

6年生D「校長先生、明日、楽しみ過ぎる?」

校長「うん、でも、明日、寝坊しないか、心配なんだよねぇ。」

6年生D「あたしも!いつも7時半に起きてるから、大丈夫かなぁ・・・。」

校長「もう、荷物の準備、終わった?」

6年生E「はい、完璧です!」

6年生F「え、あたし、まだ準備ゼロ・・・。」

校医の先生から、健康面でのお墨付きはもらったものの、それ以外がちょっと心配な6年生たち。

明朝、早起きして、忘れ物なく登校できるか・・・。最初のハードルが待ち受けます。【校長】

ドキュメント 全校集団下校

今日は、低気圧の接近により、昼前から大変強い雨が降り続いています。

特に、低学年の児童の下校時に降雨のピークを迎える予報になっています。

そこで、児童の安全面を考慮し、本日は、全校集団下校を行うことにしました。

朝から、様々な降雨予想のデータ等を見ながら、管理職と関係教員で協議を行いましたが、低学年が5時間目終了時に強雨の中、バラバラに下校することは、安全面で心配があると判断し、全校集団下校を行うことにしました。

10:20、中休みに学年・専科主任を集め、集団下校を行うことを伝達します。

学年主任から、全教員への周知が図られます。

方針を決定したら、速やかにC4th Home&Schoolで保護者の方に情報提供し、教育委員会や学童保育所など、関係機関に連絡を入れます。

本校の場合、強雨も心配ですが、「潤徳池」ができてしまい、下校時の支障になることも考える必要があります。

昼過ぎに北校舎の窓から浅川の方を見てみると、川の水が増水しているのが分かります。

5時間目が終了し、帰り支度を始める低学年の子供たち。

「ひのっち」や潤徳学童に行く子は、ひと足先に下校します。

「ひのっち」で遊び始めた子供たちです。

それ以外の1・2年生は、集団下校のため、3年生以上が6時間目が終わるまで教室で待ちます。

6時間目の時間は低学年にとって「未体験ゾーン」ですが、意外にも、好きなことをしたり、ビデオ教材などを見ておとなしく過ごしています。

6時間目が終わり、放送の指示で、2学年ごとに下校します。

放送で、1年生と6年生が同時に下校の指示がありました。

6年生に、できるだけ同じ方面の1年生と一緒に帰るように声をかけます。

15時過ぎには雨のピークが過ぎるとの見込みで全校集団下校を決断しましたが、実際は、5時間目終了時も6時間目終了時もあまり雨の降り方は変わらなかったようです。

今回は台風ではなかったので、児童の下校方法の判断は大変難しいものがありましたが、今回の経験を踏まえて、今後も児童の安全を守る最適な方法について検討してまいります。

お迎えに来ていただいた保護者の方をはじめ、大変多くの皆様にご協力をいただきました。

本当にありがとうございました。【校長】

はじめての ぷうる

週が明けても梅雨入りしない関東地方。

他学年が続々とプール開きをする中、いよいよ満を持して1年生のプール開きです。

教室で基本的な入水までの手順は学習してきた1年生たちですが、実際にプールサイドに来ると、緊張感が漂います。

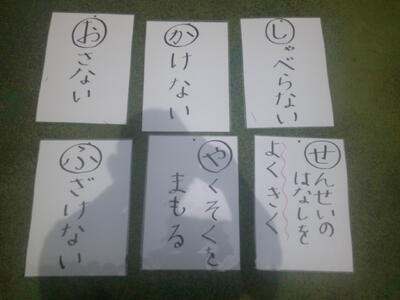

最初に、プールの約束を確認します。

「お・か・し・ふ・や・せ」の合言葉について説明がありました。

代表児童が、頑張りたいことについて発表します。

1年生A「わたしは、けのびができるようにがんばります。」

1年生B「いるかジャンプをがんばります。」

自然に拍手が起きます。

校長もさりげなく、代表児童の列にもぐりこみます。

校長「1年5組 さいとう いくおです。プールの水を全部飲まないように頑張ります。」

1年生たち「あはは」

今日は大ウケ。

久々のヒットになりました。

その後は、校長の立場に戻って、子供たちに話します。

・プールは楽しい学習だが、人間は水中では息ができないため、1つしかない命が危なくなることもある。

・そのために、「お・か・し・ふ・や・せ」をしっかり守る必要がある。

・また、中には、プールに入ることが少し怖いと感じている子がいるかもしれない。

・そのときは、プールは大きなお風呂だと考えるとよい。ここは、潤徳温泉の露天風呂である。

命を守るためには、人数確認が重要です。

バディごとに大きな声で数を数えることを徹底します。

準備運動もしっかりと行います。

そして、難関「地獄のシャワー」(注:1年生命名)です。

校舎まで届くくらい「キャー!!」と絶叫する子供たち。

しかし、衛生管理上、しっかりと洗い流すことが大事です。

ようやく入水です。

中には、ちょっと教員に手伝ってもらっている子もいます。

全員が入水できたら、遊びを通して水慣れをします。

校長も子供たちの間を通りながら声をかけていきます。

片方の列の子が「お地蔵さん」になり、もう一方の列の子がお地蔵さんに水をかける遊びをします。

校長「お地蔵さん、いつもありがとうございます。お礼に、いっぱい水をあげますね。」

そう言いながら、お地蔵さんたちに次々水をかけていく校長。

動けないはずなのに、なぜか、後ろを向いたり、顔を手で隠したりする「1年生地蔵」たちです。(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会発表集会3

今朝は、今年度3回目の委員会発表集会がリモートで行われました。

最初は栽培委員会です。

栽培委員会の児童は、毎日交代で、水やりをしたり草を取ったりしています。

地域の方に花の苗を寄贈していただくこともあります。

長期間楽しめるよう、一生懸命世話しています。

クイズの中には、スライドのような問題がありました。

発表の終わった栽培委員の子たちに聞いてみました。

校長「どうやって、花の数が分かったの?」

栽培委員会委員長「栽培委員の5年生の子が数えたんです。」

地道な作業です。

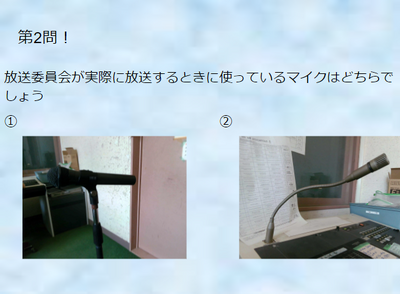

続いて、放送委員会の発表です。

放送委員会は、「放送委員会は時間を守り楽しい放送をしよう」という今年度のめあてを立て、活動しています。

放送委員会に所属している児童以外はなかなか見ることができない、放送室の中や機械のことなども紹介がありました。

今年度は「お楽しみ放送」など「子供たちがつくる学校プロジェクト」を意識した活動の充実を図るようです。

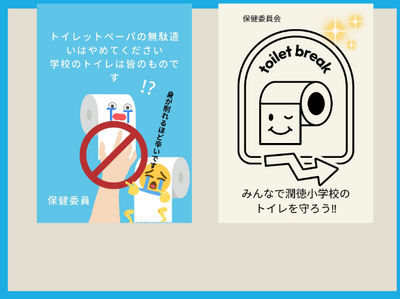

最後は、保健委員会です。

保健委員会では、委員会活動の時間に、Chromebookを使い、衛生面で気を付けてほしいことなどを考えて、ポスター作りを行っています。

実際に、こうしたポスターが校内の各所に掲示され始めています。

これも、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環です。

来年度、5年生になったら委員会活動が始まる4年生たち。

各委員会からのクイズに答えながら、各委員会の仕事を理解していきます。【校長】

4年生 ごみ処理施設見学

本日、4年生は、社会科の学習でごみ処理施設を見学しました。

本校の「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」の取組も兼ねて、3名のインターンシップの学生も引率補助を行いました。

バスに乗って、見学場所に行きます。

少しの時間でしたが、みんなでバスに乗って行くのは楽しいですね。

可燃ごみ処理施設の見学をしました。

ここは、プラットホームです。収集されたごみは、ここからごみピットへ投入されます。

ごみピットでは、約1週間分のごみを貯められます。

貯められたゴミは、クレーンで焼却炉に投入されます。

焼却炉では、1日228トンのゴミを燃やせます。

ごみは、850度以上の高温で燃焼させ、ダイオキシン類などの発生を抑えます。

ゴミを燃やして出てくる灰で、セメントを作って、資源の有効活用をしています。

続いて、プラスチックゴミ処理施設の見学をしました。

プラスチック類ごみの受入ヤードを見学しました。

運び込まれたプラスチック類ごみを一旦保管します。

汚れて資源化できないものや、処理できないものを手作業で取り除きます。

資源は限られたものです。資源を無駄なく使うことで、後世に受け継がれる地球を守ることができます。

自分たちにできることを考えて、生活していけるといいですね。

Welcome to Japan

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類になってから1年以上が過ぎたことや、円安などの影響もあり、訪日外国人数が毎月300万人を超えるようになりました。

我が国のよさを多くの外国の方に知っていただく機会が増えたことになります。

6年生は、外国語の時間に「Welcome to Japan」の単元に取り組んでいます。

様々な日本文化を紹介する表現を聞き取り、その表現を生かしながら英語で発表する活動に取り組みます。

日本のよさとして、「寿司」を伝えようとしている子がいます。

6年生A「校長先生、何のネタが好き?」

校長「うーん、大トロかなぁ・・・。」

思わず、子供との雑談になりましたが、これはダメです。

英語の表現にしていかなければなりません。

外国語専科「マグロならtunaかな。」

校長も、授業を見るときはNo Japaneseにならないといけません・・・。

子供たちは、スライドを使って、日本のよさを英語でまとめていました。

日光東照宮付近には外国の方もたくさんいらっしゃるはずです。

思わぬコミュニケーションがとれるかもしれません。

今日は、「令和6年度小学校英語専科教員等配置校訪問」として、東京都教育庁指導部義務教育指導課の指導主事の方においでいただき、外国語の授業についてのご指導をいただきました。

教えていただいたことを今後に生かし、授業改善につなげていきたいと思います。【校長】

日光移動教室まであと1週間!

6/20(木)~22(土)まで予定されている、6年生の日光移動教室。

もう、実施まであと1週間です。

写真は、先週、しおりが配られた時の様子ですが、子供たちも書かれている内容を真剣に見て、興味津々です。

6年生A「あ、夕食、すき焼きだよ!」

まぁ、関心が偏っている子も多いようですが・・・(苦笑)

そして、今朝は、6年生全員が体育館に集まり、日光移動教室に向けての学年集会が行われました。

最初に、校長から話をしました。

昨年度の卒業アルバムを実際に持ってきて、クラスページの「6年間の思い出」のトップが日光移動教室になっていることを紹介し、実際に2名の卒業生の文集の作文の抜粋を読み上げました。

続いて、「段取り八分」の言葉を教えました。

6年生の日光移動教室の合言葉は以下のとおりです。

に、ニコニコ笑い

つ、疲れていても6年生らしい行動を取り

こ、困っている人を助け

う、宇宙一楽しもう!

宇宙一の日光移動教室にするためには、段取り(準備)整えていれば八分(80%)は成功したようなものであることから、行く前が重要であることを伝えました。

また、学年の指導体制に変更があることを話しました。

行動班、生活班に分かれ、並ぶ練習などもしました。

6年生B「僕、班長だから責任重いんだよな~。」

校長「それが後でよい思い出になるんだよ。」

2時間目は、道徳で「修学旅行の夜」という教材を使って学習している学級があります。

担任「このお話は、部屋で、枕投げをしてしまい、他の部屋からの苦情を受けた班長の話で・・・」

担任の話を聞きながら、近くにいた子たちにひそひそ話をします。

校長「夜、先生の目をかいくぐって枕投げをするのが移動教室の楽しみでしょ?」

6年生C「そうそう!」

6年生D「眠れないし!」

校長「・・・ということをしてはいけないという勉強ですね!」

6年生C、D「え、校長先生、ひどい~(笑)」

各係の活動も本格化しています。

連日、休み時間に打合せです。

昼休みには日光移動教室実行委員とレク係の子供たちが集まって相談をしていました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、自分たちで考えて準備を進めています。【校長】

交通安全教室

今日は、日野警察署のご協力をいただき、1年生を対象とした交通安全教室が開催されました。

まずは、ごあいさつからスタート。

1年生たち「よろしくお願いします。」

交通安全の基礎、道路の渡り方などについてDVDを視聴します。

視聴後、警察官の方から補足説明があります。

1年生の場合、まだ、体が小さいですから、夕方や夜に道路を渡るとき、運転者からはヘッドライトの死角に入ってしまうことがあります。

手を挙げることにより、ヘッドライトの範囲内に入り、運転者から見えやすくなるなどの話がありました。

その後は、実際に横断歩道、信号機のある場所を渡る練習をします。

左右を確認し、信号が青になっているのを見てから手を挙げて渡ります。

中には、ちょっと走ってしまい、警察官の方に指導を受けている子もいます。

あわてていると、事故につながってしまいます。

交通安全教室終了後、体育館を出ていこうとする子供たちに声をかけます。

校長「あ、体育館を出たところに車が来るかもしれない!左右を見て、手を挙げて通らないと・・・。」

1年生たち「そんなわけないでしょ!」

校長「いや、ベビーカーが通るかもしれない!」

1年生たち「あはは」

そう言いながら、手を挙げて体育館を出ていく素直な1年生たちです。

日野警察署の皆様、本日はご指導いただき、ありがとうございました。【校長】

水泳指導開始!

関東地方の梅雨入りが例年より遅れています。(校長は、ホンネでは、日光移動教室が終わるまでは梅雨入りしてほしくないと思っています・・・)

毎年、この時期にプール開きが行われるのですが、曇天や雨天が多く、すんなり水泳指導が始まることは多くありません。

しかし、今日は朝から抜けるような青空が広がっています。プール日和になりそうです。

1・2時間目は、まだ気温が低く、予定していた4年生の水泳は中止となりましたが、気温が上がった3・4時間目の6年生から水泳指導が始まりました。

1年ぶりのシャワー、6回目の夏を迎えた6年生であっても絶叫が起きます。

全校のトップバッターで入水です!

6年生が全員プールに入ると、壮観です。

6年生は早速、25mを何本も泳ぎます。

卒業学年ですから、泳力をしっかり付けてほしいものです。

5・6時間目は、5年生の水泳指導の時間です。

5年生からも、シャワーで「キャー!」という悲鳴が上がります。

「日本の夏、潤徳の夏」という光景です(笑)

午後は一層気温が上がり、子供たちもとても楽しそうです。

今年度も安全に気を付けつつ、子供たちにとって楽しいプールの時間にしていきたいと思います。【校長】

全校朝会(6月11日)

今朝は、リモートでの全校朝会が開催されました。

まずは、5/26(日)に本校校庭で開催された「わんぱく相撲日野場所」で「関脇(3位)」、「大関(2位)」、横綱(1位)」の好成績を残した子供たちを表彰しました。「どすこいポーズ」をする校長を苦笑いしながら見ている入賞者たちです。

続いて、男子サッカー、女子サッカーで好成績を収めたチーム、個人を表彰しました。

続いて、校長からの話です。

まずは、5年生の八ヶ岳移動教室の様子を写真で紹介しました。

6月は、東京都の全公立学校が共通して取り組んでいる「ふれあい月間」です。

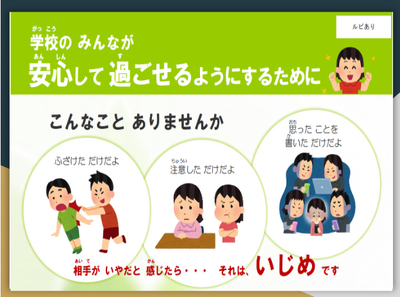

東京都教育委員会の資料を示しながら、「相手がいやだと感じたら、それはいじめ」という定義について説明します。

また、7/1は「日野市子ども条例の日」であることを紹介し、子供は守られるべき存在であることを話しました。

いじめが起きないようにするには、校長先生との3つの約束「自分も周りの人も大切にすること」をしっかりと守ることが大事であると説明しました。

1年生のことをお世話する上級生の「周りの人を大切にする」具体的な事例として、学校たんけんに一緒に行く2年生、たて割り班の活動場所に連れていく5年生、入学直後、体力テスト、Chromebookの初期設定などを手伝う6年生の様子を写真で紹介しました。

他者のことを大切にする優しい心があれば、いじめは絶対に起きないのです。

子供たちも自分たちの問題として、しっかりと話を聞いていました。

いじめのない楽しい学校が「笑顔招福」につながります。

一人一人が約束をしっかり意識して行動してほしいと思います。【校長】

3年生、「G」に接触!

3年生は、理科で「こん虫の育て方」を学習します。

本校の徒歩圏内には多摩動物公園があり、園内には「昆虫園」、「昆虫生態園」があります。

そこで、学習に役立てようと、今日の午前中、多摩動物公園に出かけました。

朝イチで出かけて、開園を待つ子供たち。

最初に動物園に入るのは、ちょっとわくわくします。

校長「今日は、ゾウさん見ようかな~、それとも、コアラにしようかなぁ・・・。」

3年生たち「もう・・・、今日は昆虫だけでしょ!」

園内に一番乗りで入ると、「動物の足あと」を通っていく子供たち。

校長「じゃあ、ゾウさんポーズ、お願いね!」

腕でゾウの鼻のまねをして、笑いながら通っていく子供たちです。

3年生は、「昆虫園」と「昆虫生態園」を見学する2つのグループに分かれます。

「昆虫園」は年間を通じて温室になっています。

ふわりふわりと優雅にチョウが飛んでいる光景は幻想的です。

間近で観察することができるので、チョウの体のつくりをじっくり見ることができます。

もう一方のグループは、「昆虫生態園」で実際に生き物に触れる体験を行います。

個人ではなく、学校の団体として行くと体験できる特別なプログラムです。

昆虫に触るときは、「持つ」のではなく、片方の手で「道」を作り、もう片方の手で昆虫の後ろを触るという基本を学びます。

飼育員の方が見本を見せますが、面白いように昆虫が意のままに動きます。

ちなみに、この写真には「ナナフシ」がいるのです。

どこにいるか、分かりますか?

子供たちの大好きなカブトムシの幼虫も触ることができます。

この場合、周りの土ごと持ち上げて、優しく触ることになります。

今日、触ることができた生き物は、ナナフシ、カマキリ、カブトムシの幼虫、ザリガニ、コオロギ、そして、コードネーム「G」のゴキブリです。(写真は、あえて、コオロギで・・・。)

飼育員の方「それでは、ゴキブリの触り方を説明します。」

3年生たち「えっ!」

固まる子供たち。

飼育員の方「家にいるゴキブリは、トイレやゴミなどにいて、ばい菌などがついているから汚いのだけれど、森のゴキブリは、木のくずなどを食べているから、きれいなんだよ。」

納得する子としない子と・・・反応が微妙に分かれます。

しかし、森のゴキブリは、素早く動き回る「アイツ」と違い、のんびりしていて、かわいらしく感じるところもあります。

校長は来客対応があり、実際に子供たちが触るところは見ることができなかったので、学校に戻ってきた3年生たちに聞いてみました。

校長「ねぇ、ゴキブリ、触れた?」

3年生A「うん、全然平気だった!」

という子もいれば、

3年生B「やっぱり、ムリ・・・」

という子もいました。

中には、「今日、ゴキブリ触ってきたよ!」と元気に報告する子もいると思います。

そのときは、「すごいね!」などと、満面の笑みで誉めてあげてくださいね!【校長】

水泳救命講習会

本校では、6/11(火)から水泳指導が予定されています。

水泳は楽しいものの、一方で事故が発生すると、生命に関わる危険な面もあります。

そこで、指導する教員が、事故発生時の基本的な対処法を理解することが重要であることから、本校の養護教諭を講師として、水泳救命講習会を開催しました。

校長の私からは、4月の年度当初に行ったアレルギー研修(詳しくは、こちら)のように、児童の生命に関わるものは、全教員が一致した対応ができることが必要であり、水泳指導が始まる前に、真剣に学ぶことが大事であると話しました。

ちょっと、まだ気温が低い中ですが、実際にプールで児童が溺れたことを想定してシミュレーションを行います。

それぞれの役割を明確にしながら、意識の確認、心肺蘇生を行いつつ、関係者への連絡を速やかに行います。

いきなり、プールに全教員が集まってきて、講習会が始まったので、ひのっちで遊んでいた子供たちが続々とプール周りに集まってきます。

「先生、頑張れ~!」

と子供たちからの声援を受け、何とか一命をとりとめることができました。

実際にこういうことが起きないよう、安全な水泳指導を行っていきたいと考えています。【校長】

まちたんけん(2年)

2年生は、生活科の学習で、学校の周りを調べる「まちたんけん」に出かけました。

1・2時間目が2・3組、2・3時間目が1・4組と、時間差をつけての探検となります。

学校の近くにある公園を調べることが今日の目的です。

2・3組は、まず、万願寺中央公園に行きました。

今回は、遊びではなく学習です。

見付けたもの、疑問に思ったことなどを箇条書きでメモしていきます。

とは言っても、「ごほうびタイム」は必要。

一斉に遊具に殺到します。

鬼ごっこの鬼決めをしているグループも。

互いに譲り合って、楽しく遊んでいました。

こうしている間に、1・4組も出発しているはずなので戻ります。

すると、大木島自然公園の横で遭遇しました。

ここはメモだけで通過です。

万願寺中央公園に行くには、日野バイパスを渡る必要があります。

手を挙げて、急いで渡ります。

1・4組も、気付いたことをメモしています。

その後の「ごほうびタイム」も同じなのですが、違うのは、子どもの森あさかわ保育園の年中さんたちとバッティングしたこと。

一緒になって遊んでいます。

中には、保育園時代の「恩師」に甘える子も。

思わぬ再会です。

先発の2・3組は、りす公園を経由して学校に戻っていきます。

ふれあい橋のところで追いつきました。

校長「ふれあい橋を渡るときには、ちゃんと手を挙げるんだよ!」

いつもの校長の冗談にも素直に応える2年生たち。

相変わらず、かわいらしいです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第1回たて割り班活動

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の1つの柱でもあるたて割り班活動。

1~6年生が混ざった班で、6年生が中心となって考えた遊びを年間を通じて行います。

1年生にとっては、初めてのたて割り班活動です。

5年生が迎えに行き、活動場所まで連れていきます。

迷子にならないよう、しっかり手をつないで移動です。

全員集まったら、出席確認と自己紹介です。

「1年〇組、△△ □□です。好きな食べ物はハンバーグです。」

などのように、「好きな○○」を言いながら自己紹介をしています。

特に1年生が頑張って自己紹介すると、自然に拍手が起きていました。

各班のめあてを確認した後、この1年間で遊んでみたいゲームなどのアイデアを募集します。

たくさん手が挙がって、様々な遊びが発表されます。

話し合いがまとまったら、後半は遊びます。

今日は、室内遊びだけです。

よつかど、何でもバスケット、たけのこにょきにょき・・・

各教室から、楽しそうな笑い声が響いてきます。

遊びが終わったら、班ごとに振り返りです。

2年生A「新しい1年生が入ってきて、うれしかったです。」

4年生A「6年生の説明がとても分かりやすかったです。」

6年生たちもにこにこしながら聞いています。

全体の進行は代表委員が校内放送で行っていました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、できるだけ子供たちに任せ、自主的な運営によるたて割り班活動を目指していきます。【校長】

給食室から、初「潤徳TV」生中継!

6月から本校に新しい給食調理員が着任しました。

全校朝会等で子供たちに紹介しようと思いましたが、それでは、ちょっと当たり前。

そこで、今回は、潤徳小151年の歴史で(たぶん)初めての給食室からのGoogle Meetによる生中継を給食時間中に行うことに挑戦しました。

なぜ、給食室からの生中継が難しいかというと、衛生管理の観点から、毎月細菌検査を行っている、管理職、栄養士、給食調理員しか入室できないからです。

おまけに、密閉されていて、Wi-Fiもつながりにくい・・・。

校長の私であっても、めったに入ることのできない給食室。

子供たちの関心の高い場所でもあるので、今日はこの機会に大公開です。

校長も、エプロン、三角巾、マスクで完全防備です。

本校は、年度当初から欠員が1名いる状態で給食の作業を行っていたので、新たに給食調理員が加わったことは朗報です。

仲間の先輩調理員たちも、生中継の様子を見守っていたので、最後は全員出演して子供たちに手を振ります。

栄養士、給食調理員が協力して本校自慢のおいしい給食を作ってまいります。

新しいスタッフのこともよろしくお願いいたします!【校長】

避難訓練(6月)

今日は、家庭科室からの出火を想定した、火災の避難訓練が行われました。

まずは、放送をしっかり聞くことが大事です。

出火場所などを確認し、安全な避難経路を通らなければなりません。

学級によっては、非常階段を使うこともあります。

1年生は、通常の避難訓練で校庭に集まるのは初めてです。

上級生同様、静かに避難できています。

校長からは、学校にいるときは言うまでもなく、八ヶ岳や日光の移動教室の宿泊先でも災害が発生する可能性はあるので、常に避難経路を確認することが命を守ることにつながると話しました。

今日も保護者や地域の皆様から寄贈いただいたタオルで上履きを拭いてから校舎に戻ります。

それにしても、昨日まであれだけ元気だった5年生が、シーンとしています。

さすがに疲れたかな?(笑)【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)29

予定より早くなりましたが、無事に学校に到着しました。

帰校式です。

校長からは、誰も体調を崩すことなく、時間を守ることができ、とても素晴らしい移動教室だったと講評しました。

引率の教職員も力を合わせて、移動教室の成功につなげることができました。

天候に振り回され、計画の見直しの多い今回の移動教室になりましたが、子供たちは、臨機応変に対応していて、初めての移動教室としては、とても立派な行動ができたと思います。

八ヶ岳移動教室は、来年度の日光移動教室の予行演習でもあります。

今回得た経験と自信を今後の学校生活、そして、日光移動教室につなげてほしいと願っています。

この2日間で子供たちはひと回り成長しました。ぜひ、ご家庭で移動教室の話を聞いていただきたいと思います。

保護者の皆様には、荷物の準備等でお世話になり、本当にありがとうございました。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)28

談合坂SAに着いてトイレ休憩です。

ここまで道路状況は順調です。

少し早めの到着になりそうです。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)27

体験終了とほぼ同時に大粒の雨が降ってきました。

先ほどまでよい天気だったので、山の天気が変わりやすいことを痛感します。

お弁当は屋内で食べることになりました。

移動教室最後の食事です。

おにぎりを口いっぱい頬張っていました。

食事が終わるころには、また青空が戻ってきました。

さぁ、これから日野に向かって戻ります!【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)26

乗馬体験です。

初めて体験する子も多く、おっかなびっくり乗っています。

たてがみの後ろをポンポンと叩くことが「ありがとう」のサインなのだそうです。

子供たちは、叩きながら馬に「ありがとう」と話しかけていました。

「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の一環で臨時補助員の大学生も乗馬体験です。

これから教員を目指すなら、馬にも乗れないといけません(笑)

すみません。

今年もお見苦しい姿となりました。ウリーとサクラモチも乗せてあげたかったので…【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)25

おみやげを買い始めた子もいます。

自分の物、家族の物、品定めです。

5年生A「うーん、迷うなぁ…」

お小遣いとにらめっこしながら、ぐるぐる店内を回っています。

ちょうどお小遣いぴったりの買い物をすると「ぴったりシール」がもらえるのだとか。

そのこともあって、子供たちの頭の中は完全に算数モードになっています(苦笑)【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)24

ソフトクリームを食べ始める子たちもいます。

校長「高原で食べるソフトクリーム、どう?」

5年生たち「最高~!」

史上最高のソフトクリームのようです(笑)【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)23

学級ごとに分かれ、体験等を行います。

こちらは、トラクターの乗車体験です。

起震車のように揺れるので、遊園地のアトラクションのようです。

待っている間に牛に触ることもできます。

5年生A「先生、くさ~い!」

それが生き物です。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)22

JRの最高地点で学年集合写真を撮ります。

標高1352mです。

滝沢牧場に着きました。

説明を聞いてから、体験に入ります。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)21

部屋の清掃です。

立つ鳥跡を濁さずです

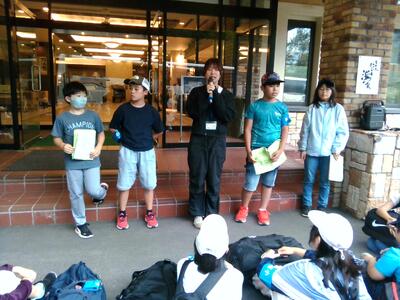

閉校式です。

支配人の方に大きな声でお礼を伝えました。

お世話になった清里山荘ともお別れです。

5年生A「校長先生、2泊3日にしてください!」

直訴する子もいますが、続きのお楽しみは日光で(笑)

外は気持ちのよい天候です。

それでは出発です!【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)20

涼しいというより、寒いくらいの朝ですが、外に出て、朝の会です。

ストレッチで体をほぐします。

まだ、ちょっと眠そうな子供たち・・・。

昨日の元気はどこへやら?

食事係は、朝の会が終わったら、すぐに食堂で朝食準備に入ります。

食事係担当教員「ごはんは左、味噌汁は右だよ!」

たくさん配膳していると、どちらか分からなくなっている子もいました。

単に寝ぼけているだけ?

5年生A「まさに、朝食らしいメニューだね。」

和洋接通です。

ちなみに、宿舎では、個別のアレルギー対応食も準備してくださっています。

朝早くからありがとうございます。

宿舎での最後の食事です。

たくさん朝食をとって、今日も1日頑張ってほしいと思います。【校長】

令和6年度八ヶ岳移動教室(5年)19

おはようございます。2日目の朝を迎えました。

朝の気温は4℃。日野とは別世界の朝です。

起床と同時に、子供たちは検温や寝具の片付けなどに追われます。

(かなりの子は、起床時刻の前から起きていましたが…)

保健係は検温の結果を記録した健康カードを提出します。

シーツは所定の場所に畳んで入れます。

朝食までにやることはたくさんありますが、部屋ごとに協力して作業を進めています。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)