日野市立豊田小学校

Hino City Toyoda Elemntary School

文字

背景

行間

日野市立豊田小学校

Hino City Toyoda Elemntary School

今日(8月29日)は、主に「リレーのチーム編成」について話し合いました。

2つの案(①クラスを半分に割った全6チーム ②一年生のときのクラスをチームにした4チーム)が出され、どちらを選ぶか、悩む姿が見られました。

運動会実行委員の子供たちは、運動会のテーマやリレーの目標に沿うように意見を述べ合いました。どちらもよいアイデアでしたが、①の案でまとまりました。決定のに至るまで、両方の意見を尊重しながら丁寧に話し合いを進める運動会実行委員の子供たち。本当に素晴らしく感じました。

また、リレーの目標が「バトンパスを意識して最後まで本気で走る」に決まりました。

この目標を胸に、本番当日は熱い戦いが繰り広げられることを期待しています。

2校時が終わると20分間の「中休み」の時間となります。本日(8月28日)は、2年生と4年生の子供たちが校庭で外遊びをすることができる日でした。台風10号の上陸が気になりますが、本日は外遊びが可能な天候です。2年生と4年生の子供たちは、元気に校庭を走り回っていました。

仮設校舎が完成し、仮設校舎の周りに設置されていた塀が外されて、校庭が少し広くなりました。

2年生と4年生の担任の先生が、校庭で遊ぶ子供たちの様子をしっかり見守っています。

本日の中休みのWBGT(暑さ指数)は、29.4。気温は31.3℃、湿度は76.0%。曇り空ですが、熱中症予防のために、子供たちにはしっかり水分補給をするように指導しています。

チャイムがなると、子供たちは駆け足で校舎に戻っていきました。

今日(8月28日)は、昨日実施した運動会実行委員会で決めきれなかった「リレーの目標」について、話し合いを行いました。「リレーの目標は、何をするのか具体的に分かっている方がよい」ということを再確認し、全員が納得をしたうえで話し合いが進められました。話し合いを進めていく中で、挙げられている候補には共通点があることに気付き、代表の子が言葉を整えることになりました。どのような「リレーの目標」になるのか楽しみです。「リレーの目標」の候補は、次のようになります。

「バトンパスを極める」

「最後までバトンをつなぐ」

「パスをつなぐことを意識する」

また、どうして6年生は運動会の競技としてリレーを選択したのか、再度確認をしました。リレーの上達なのか、リレーを通して団結力を図りたいのか等、運動会実行委員の子供たちの思いが挙げられました。

自分たちで一から作り上げていく6年生の運動会実行委員の子供たちの姿は、大変素晴らしいものです。次回は、ルールを決めていく予定です。

長い夏休みが終わり、2学期が始まって2日目を迎えました。おいしい学校給食が、今日(8月27日)から始まりました。新しい校舎である仮設校舎には、4年生と5年生の子供たちが本校舎から引っ越してきています。

東校舎の給食室から新しい校舎である仮設校舎の配膳室に、給食を乗せたのカートが運ばれます。4・5年生の各学級の給食係の子供たちが、カートを受け取り、教室まで運びます。

給食係の子供たちは、てきぱきと給食を配膳していきます。

みんなでそろって、「いただきます」をしました。

みんなで一緒に食べる給食は、とてもおいしいですね。

今日の献立は、チャーハン、とうふのカレー煮、牛乳、なし。旬の「なし」も甘くて、とてもおいしく感じました。秋の香りが楽しめました。

校内で給食を作ってくださっている栄養士と給食調理をしてくださる21名の皆様。いつもありがとうございます。おいしくいただきました。(新しい校舎の2階 配膳室前にて)

運動会まで残すところ1か月程となりました。6年生にとって、最初で最後の運動会です。1学期中から運動会実行委員会を発足し、運動会当日(10月5日)に向けて準備を進めています。

今日(8月27日)は、運動会で6年生の子供たちが行う競技「リレー」の目標を掲げるために集まりました。3つの候補の中から、一つに絞っていく時間でした。「最後までバトンをつなぐ」に決まりかけたとき、ある子が、「候補の2つはやることが明確になっているけれど、決まったものはやることが明確になっていない気がする。目標ではなくスローガンのようになってしまっている。」 という意見が挙がりました。

目標とは何か、スローガンとは何か、意味まで考えて話を進めていく6年生の運動会実行委員の子供たちの姿は立派です。どんな目標が掲げられるか楽しみです。

今日(8月27日)から、2学期の学習が本格的に始まりました。豊田小は、現在、本校舎の改築工事中の為、校庭に仮設(プレハブ)校舎が建っています。本校舎で過ごす6年生は、主に家庭科の学習の際に仮設校舎へと移動します。仮設校舎は、本校舎と異なりいつも通りに歩いただけでも、他の教室にその足音が響きます。仮設校舎で学習を進める学年(4・5年)に迷惑を掛けないためにも、普段以上に気を遣う必要があります。

「周りの人を意識した行動」は折に触れて話をしているところですが、このように一見些細なことにも感じられることにも気配りをする6年生の子供たちの姿は、大変立派です。工事が続く中での生活が続きますが、周りを意識し、配慮した行動が見られることを期待しています。

長い夏休みが終わり、2学期が始まりました。それぞれが充実した夏休みを過ごせた様で、素敵な笑顔を見せてくれる子供たちがたくさんいました。

始業式後には、体育館にある跳び箱を西校舎に移動させました。暑い中でしたが、てきぱきと行動し、あっという間に移動する姿は、「さすが6年生」と思わせてくれました。

6年生の子供たちが跳び箱を片付けた後、学年集会を行いました。夏休み中にとったアンケートをもとにクイズで楽しんだり、ジェスチャーゲームを行ったりしました。楽しい時間を学年で過ごすことができました。

2学期は、たくさんの行事があります。メリハリをつけながら、充実した学校生活を送っていけるように見守っていきます。

本日(8月26日)、全校児童が一堂に会して「2学期始業式」を開催いたしました。

校長先生からは、1学期の終業式でもご紹介いただいた「センス・オブ・ワンダー」について、美しい画像や動画を提示いただきながら、具体的なお話をいただきました。また、夏休み中に行われた仮設校舎への引っ越しや本校舎の改修工事についてご説明いただきました。

児童代表の言葉は、5年生が行いました。2学期に頑張りたいことについて、立派な発表をすることができました。

2学期始業式後には、生活指導主任の先生から、2学期の生活で気を付けていきたいことについてお話いただきました。

本日から、長い2学期が始まりました。まだ暑い日が続きます。本校の子供たちはもちろんのこと、保護者や地域の皆様、そしてこのホームーページをご覧の皆様におかれましては、体調等を崩しませんよう、ご自愛くださいませ。

本日(8月1日)、本校舎の4・3・2階(一部の部屋)の荷物が、仮設校舎に運びこまれました。

このように、仮設校舎の廊下には、本校舎から持ち込まれた荷物がたくさん置かれている状況です。

昨日まで、職員室として使用していた部屋の様子となります。

荷物の運び出しを行った本校舎の部屋は、がらんとしています。旧職員室のこの部屋は、本校舎の改築工事を行う際、工事の皆様がお使いになる控室になる予定となっています。

逆に、仮設校舎の職員室は、本校舎の職員室から運ばれた段ボールが積まれています。

本校舎から仮設校舎への荷物の運搬は、明日も続きます。

本日(7月31日)の午後、仮設校舎の施設設備について、仮設校舎の建設を行った建築会社や各種設備会社の皆様に、本校の教職員を対象とした講習会を行っていただきました。

明日(8月1日)の荷物の運搬やそれ以降の施設設備の管理が円滑に、そして確実に行えるようにと、教職員は講習会の講師の皆様から真剣に話を伺いました。

子供たちの安心・安全に関わる施設設備についての話ですので、教職員は不明点について質問を重ねながら理解を確かなものにしていきます。

たくさんのお話を多くの皆様からいただきました。講習会を開催してくださいました日野市教育委員会、そして建設会社、各種設備会社の皆様に心より感謝申し上げます。

いよいよ明日(8月1日)から、校長室、職員室、事務室などが仮設校舎に移ります。保護者や地域の皆様におかれましては、校長室、職員室、事務室までの動線が変わり、ご不便とご迷惑をおかけすることになります。門扉や本校舎の扉に動線を掲示しますが、分かりにくくなることを心よりお詫び申し上げます。

本校は、令和2〜3年度の2年間、校舎の増築工事を行い「東校舎」が完成しました。今年度からは、「本校舎」の改修工事が実施されます。それに伴い、夏休み中に、本校舎の3・4階および2階の一部の部屋(校長室・職員室・事務室など)が校庭に竣工された「仮設校舎」に引っ越しを行います。

本日(7月31日)は、日野市教育委員会の皆様や引っ越しの会社の皆様が来校され、主に梱包作業を行っていただきました。

あらかじめ教職員が梱包した段ボールが、廊下に積まれています。

本校舎の壁に取り付けていた棚など、本校の用務主事や市内の用務主事の皆様にご協力をいただきながら、取り外し作業を行いました。

引っ越しをする教室は、どこもこのような状態となっています。

本校の教職員は、昨年度から、計画的に引っ越しする部屋の物品を一つ一つ整理してきました。特に、今年度に入ってから、教職員は廃棄などの処分や整理整頓を時間を作って行ってきました。

多くの皆様のお力添えをいただきながら、本校の教職員は一致団結して引っ越し作業に取り組んでいます。

明日(8月1日)は、いよいよ荷物の運搬作業が始まります。

7月19日に1学期の終業式を挙行し、今週の月曜日(7月23日)から夏休みに入りました。二十四節気の大暑を迎え、まさに文字通りの猛暑日が続いています。ホームページをご覧の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

本校の教職員は、この長期休業期間を活用して、研修に参加して研鑽を積んだり、会議を行って今後の方向性を決めたり...。このホームページでは、その様子を少しご紹介したいと思います。

<研修>

本校を会場として、都内の先生方が参集し、体育の指導方法について勉強会を行いました。

<会議>

開校150周年実行委員会「事業部」の部会が開催され、様々な話し合いが行われました。本校が引っ越し前という状況下に鑑み、地域の施設をお借りして会が開かれました。本会議にご参会いただきました地域の皆様、本当にありがとうございます。

研修や会議に加えて、本校では仮設校舎への「引っ越し」が控えているので、教職員は引っ越し準備も行うなど、慌ただしい日々を過ごしています。

ホームページをご覧の皆様におかれましては、時節柄、体調等を崩しませんよう、ご自愛くださいませ。

本日(7月19日)の朝、800人を超える全校児童が空調のきいた体育館に集まり、「令和6年度1学期修了式」が挙行されました。

校長先生からは、夏休みを迎える子供たちへのメッセージとして、「センス・オブ・ワンダー」ということについてお話をいただきました。

児童代表の言葉として、3年生が1学期に頑張ったこと、2学期の目標についてスピーチをしました。大勢を前にしながらも、堂々とした立派な発表でした。

1学期終業式終了後、生活指導主任の先生から夏休みの生活についてお話がありました。

また、優秀な成績を収めた子供たちを顕彰しました。

子供たちが楽しみにしていた夏休みが、いよいよ明日から始まります。本校の全ての子供たちが、夏休み期間中、心身ともに健康で安全に生活してほしいと心より願っています。

本日(7月18日)、東京都水道局の皆様をお迎えして、4年生の子供たちを対象とした「水道キャラバン」を開催しました。4年生の子供たちは、水がどのような過程を経て家庭に届けられるのかということについて学習しました。

浄水場で薬を混ぜて汚れを沈殿させる過程や水を砂の層に通してろ過する過程について、実際に実験をして見せていただきました。

綺麗になった水を見ると、4年生の子供たちは、「おー!」「きれいー!」と声をあげて驚いていました。

水を届ける水道管は、地震に対応できるように、伸縮したり曲がったりする水道管に作り替えていっていることも教わりました。

授業の終末に、本日学んだことの中で、お家の人に伝えたいことを考え、グループでまとめました。普段、当たり前に使うことができる水が届くまでには、様々な方々の努力があることを学ぶことができました。本日ご来校いただきました東京都水道局の皆様に感謝申し上げいます。

本日(7月18日)、西校舎1階で「豊田小『ひのっち」第1回実行委員会」が開催され、ひのっちに関わる関係者が集まり、学校も参加をいたしました。ひのっちのコーディネーター、パートナーをはじめ、PTA、児童館、学童クラブなどの皆様が一堂に会し、子供たちの様子について意見交流をしました。

本日お集りいただきました皆様におかれましては、日ごろより本校の子供たちが大変お世話になっています。1学期間、本当にありがとうございました。

3年生の子供たちは、1学期に、総合的な学習の時間で「豊田の良さを伝えよう」という学習を行いました。

子供たちは、それぞれが感じる豊田の魅力について、本やインターネットを使って調べていきました。しかし、調べをすすめていく中で、本やインターネットでは調べきれないことがたくさん出てきました。

そこで、地域の方々に聞いてみることにしました。3年生の子供たちは、地域の方々にお手紙を書いたところ、受け取っていただいた地域の方々から子供たちの疑問に対する丁寧なお返事をいただきました。子供たちは大変に喜び、いただいたお返事をじっくりと目をキラキラさせながら読んでいました。そして、友達の質問にはどんなお返事が来ているのか知りたくなったり、地域の方々からいただいたお手紙を交換をして読み合いました。

その後、

「自分が調べて分かったこと」➡緑色の紙

「お手紙をいただいて分かったこと」➡黄色の紙

「感想や思ったこと」➡ピンク色の紙

に色分けをして、一人一人がまとめました。

今日(7月18日)は、一人一人がまとめた資料を子供たちがお互いに読み合いました。読み合うことを通して、様々な視点から「豊田の良さ」を改めて感じたようでした。

この学習は、豊田小学校学校運営協議会(CS)委員の皆様のご協力無くしては、実現しませんでした。委員の皆様、そして委員の皆様を通して手紙を受け取ってくださった地域の皆様に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

本日(7月17日)、1年生の教室に行ってみると、国語「おおきなかぶ」の学習で、音読発表会を行っていました。

おじいさんの登場です。おじいさんが、かぶを植えました。「あまいあまいかぶになれ。おおきなおおきなかぶになれ。」あまい、元気のよい、とてつもなくおおきなかぶができました。

おおきなかぶが抜けないので、おじいさんは、おばあさんを呼んできます。さらに、まご、犬と登場人物が増えてきます。

みんなで力を合わせて、おおきなかぶを引っ張ると・・・・。

見事、おおきなかぶは抜けました!

登場人物の似顔絵を頭に付けて取り組んだ音読発表会。1年生の子供たちは、役になりきって演じ切っていました。音読だけにとどまらず、動作の伴う素晴らしい音読発表会となりました。

本日(7月17日)の朝、放送で「全校朝会」を行いました。

校長先生から、「学校生活をよりよくするために」というお話をいただきました。本日、校長先生からお話をいただいた内容について、保護者と子供たち向けにお便りを配布しました。ご確認いただけると幸いです。

本日(7月16日)の3時間目、家庭科室に行ってみると、6年生の子供たちが、夏を涼しくさわやかに過ごすための工夫について発表をしていました。

本日は、夏休み前の最後の家庭科の授業のようです。

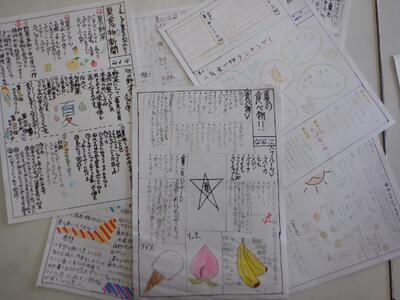

6年生の子供たちは、暑い夏を乗り切るための工夫について、このように1枚の新聞にまとめていました。

新聞の内容を基に、一人ずつみんなの前に出て「こまめにシャワーを浴びること」「扇風機で部屋の空気を循環させること」など発表をしていました。

ぜひ、これから始まる夏休みに実践してほしいと思います。そして、夏休みを涼しく工夫して過ごしましょう!!

本日(7月12日)の夕方、教職員をはじめ地域の皆様にお集まりいただきまして、本校の図書室にて「周年実行委員会」を開催いたしました。実行委員会全体会で、「事業部会」「祝賀会部会」「記念誌部会」など各部から、進捗状況をご報告いただきました。

全体会の後は、各部会に分かれて詳しい話し合いを行いました。

本日は、ご多用中にも関わらず、ご来校いただきました地域の皆様に、心より感謝申し上げます。

本日(7月12日)、高学年の子供たちを対象として、各教室で「SOSの出し方に関する教室」を開催しました。

「SOSの出し方に関する教育」とは、「子供が、現在起きている危機的状況、又は今後起こり得る危機的状況に対応するために、適切な援助希求行動(身近にいる信頼できる大人にSOSを出す)ができるようにすること」、「身近にいる大人がそれを受け止め、支援ができるようにすること」を目的とした教育です。

「SOSの出し方に関する教室」では、東京都教育委員会が作成したDVD教材を活用しました。

「自分を大切にする」ためにできることは何か。「自分が悩みを抱えていたらどうする」「友達が不安をかかえていたらどうする」との先生方の問いに対して、子供たちが自分の意見を出し合いました。

「それいいね!」「すっきりしそう!」との声が飛び交います。

悩みを打ち明けられる存在がいることの大切さを学びました。

昼休みになると、ほうきを持って、階段へ。

3年生の子供たちは、5月からずっと新校舎の階段掃除をしています。

毎日毎日、掃除をしてくれているので、心配になって「毎日きれいにしてくれてありがとう。でも、遊んでいいんだよ。」と教員も声を掛けているのですが、「きれいになると心がすっきりする。」とずっと続けてくれています。

それを見た他のクラスの子も、自主的に廊下を掃除する子が出てきています。

豊田小学校の子供たちは、本当に立派です。いつも、自主的に階段の掃除をしてくれて、ありがとう!

今日の朝の時間は、委員会発表集会でした。

今回担当の保健委員会の5年生、6年生が朝早くから集まって準備をして、発表を行いました。

トイレの正しい使い方やけがをしたときの対処法、熱中症の予防に向けてなど、全校児童に分かりやすく伝わるよう、動画や放送を交えて発表を行いました。

本日(7月10日)の午前中、3年2・3・4組の子供たちがプールに入りました。

3年生の子供たちにとって、本日のプールが、今年度最後のプールとなります。

先生のメガホンの声にも自然と力が入ります。

3年生の先生方は、子供たちの習熟の度合いに応じて、場や用具を工夫して指導を行っていました。

締めくくりとして、25mを泳ぎました。たとえ、足をプールの床についたとしても、最後まで精一杯泳ぐ3年生の子供たち。

どの子も、今年度のはじめより、上達しました!

また、来年度、学校のプールで泳ぐことを楽しみにしてくださいね!

本日(7月9日)の午前中、日野市空手道連盟の皆様をお迎えして、6年生を対象とした「空手道体験教室」を開催しました。

6年生の子供たちが理解しやすいように、空手道の歴史について教えてくださいました。

空手道の流派など、専門的なお話もいただきました。

子供たちは教えていただいたことを基に、空手の技を実践してみます。

「空手道体験教室」は2時間かけて行われました。この2時間で、基本的な技を教えていただきました。

とても様になっていますね!

最後に、子供たちの質問に答えてくださいました。「空手の技はいくつあるのですか?」「空手で一番難しい技はなんでしょうか?」など、子供たちの様々な疑問に、分かりやすくお話いただきました。

「礼に始まり、礼に終わる」という言葉があります。体育館から教室に戻る子供たちは、深々と礼をしていました。立派です!

本日ご来校ただきました7名の日野市空手道連盟の皆様、誠にありがとうございました。

図工室に行ってみると、2年生の子供たちが、「ゴムロケット」を作っていました。

材料は、広告と牛乳パックのようです。必要に応じて、2年生の子供たちが、図工室の教卓に置かれた材料を取り行きます。

子供たちが作った後に自身で制作したゴムロケットを使って遊ぶ場が、多様に用意されています。教室前方に準備されている遊び場は「的あて」です。

これは、「輪くぐり」の遊び場。

こちらは、「台のせ」の遊び場です。

そして、「ペットボトル倒し」の遊び場!

どの遊び場も魅力的ですので、ゴムロケットを制作する子供たちの姿から「わくわく」が伝わってきます。

制作が終わった子供たちは、多様な遊び場でロケットをとばして楽しんでいました。

とても楽しそう!

作って、遊んで、充実した図工の時間となりました!

本日(7月8日)、本校で6年生を対象とした「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」を実施しました。この事業は、学校における体験活動の充実を図り、児童・生徒の協調性やコミュニケーション力、他者理解など豊かな心の育成につながるよう体験活動の機会を提供するもので、東京都教育委員会が実施しているものです。

本校には、愛知県のダンススクール「DSF(Dance Stylle Fusion)」の皆様がご来校され、6年生の子供たちに、ダンスを教えていただきました。

まずは、ダンスの基本パターンを教えていただきました。パンチ、腕組、手をたたく、手を広げる、ボールを投げる動作などがありました。リズムには、トトト、ドンドン、タタタタなど様々なパターンがあります。

グループに分かれて、リズムに合わせてどのようにポーズを決めるか話し合いを行いました。

最後に、2時間かけて練習をしたダンスを6年生の子供たち全員で踊ってみました。

今日の体験をきっかけとして、Hip HopなどのStreet Danceに興味をもった子供たちがいることと思います。

素晴らしい体験を企画してくださった東京都教育委員会、そして愛知県のダンススクール「DSF(Dance Stylle Fusion)」の皆様に心より感謝申し上げます。

4年生は現在、外国語活動で曜日の学習をしています。

「What day is it today?」「It's Monday.」

と今日の曜日を尋ね合えるようになった後は

「I like 〇〇day.」と好きな曜日を伝え合う活動です。

月曜日は山登り、火曜日は浅草、水曜日は北海道、木曜日は沖縄・・・と

夢の一週間の中で行きたい場所を考え、スライドを用いて

「I like Thursday. I like Okinawa.」と好きな曜日と場所を伝え合うことができました。

家庭科室に行ってみると、5年生の子供たちが「ひと針に心をこめて」の学習を行っていました。(玉結びや玉止めなど、これまでの学習の様子はこちらへ。)

本時の学習は、「半返しぬい」や「かがりぬい」のようです。

ぬい方について、大型モニターを活用して説明を行います。手元が拡大されて表示されるので、子供たちの理解が、より確かなものになります。

5年生の子供たちは、真剣に「半返しぬい」や「かがりぬい」に取り組みます。

授業の振り返りでは、「なみぬいだけでなく、『半返しぬい』や『がかりぬい』など、様々なぬい方に挑戦することができて、うれしく思った。」というような感想が発表されました。

本日(7月8日)の朝、放送で「全校朝会」を行いました。

校長先生からは、この夏に行われることになっている本校舎から仮設校舎への引っ越しについてお話がありました。本校舎の引っ越しは、3・4階と2階の一部(校長室・職員室・事務室など)が対象となります。

1学期末ということもありますが、特に、引っ越しが行われる3・4階で生活している子供たちは、「荷物の持ち帰りや整理整頓など、今からできることを取り組むように」というお話をいただきました。

最後に、生活指導部の先生から、今月の生活目標「廊下・階段は、右側を歩こう」というお話がありました。

終業式まで、あとわずかとなりました。1学期の締めくくりをしっかりして、夏休みを迎えてほしいと願っています。

昼休みに4年生の教室に行ってみると、1年生から6年生が一つの教室で、わいわいとゲームを楽しんでいました。今日(7月5日)は、年に9回ある「たてわり班活動」の2回目が行われていました。

この班では、「なんでもバスケット」を企画したようです。

この班では、「じゃんけんゲーム」を行っていました。

高学年と低学年の背丈の違う子供ですが、高学年の子供たちは、低学年の子供たちに目を合わせるようにかがんで、ゲームを行っていました。豊田小学校の子供たちは、優しいですね。

この班では、「ばくだんゲーム」を楽しんでいます。爆弾に見立てたボールを回します。

18の班で、それぞれ6年生が企画・準備した遊びを楽しんでいました。次回も楽しみですね!

中休みに1年生の教室に行ってみると、子供たちが笹の葉に飾り付けを行っていました。この竹は、1年生の先生方が、若宮神社でいただいてきたものです。

安全面に配慮して、高いところは、先生が飾り付けを行いました。

短冊には、かわいらしいお願いごとが書かれていました。ぜひ、1年生の保護者の皆様におかれましては、保護者会などの折に、短冊をごらんいただければと思います。

今日の給食は、七夕を意識した献立となっています。

メニューは、「天の川汁」、「七夕寿司」、「サイダーポンチ」です。

7月7日は、七夕です。織姫と彦星が出会えるでしょうか!

5年生は外国語の授業で「can」と「can't」を使ったすごろくを行いました。

出た目に描かれた絵に合わせて

「I can 〇〇.」

「I can't 〇〇.」

と「自分ができるかできないか」を伝えながらコマを進めました。

普段言い慣れない表現も、すごろくで何度も繰り返すうちに言えるようになったり、自然と英語でリアクションを取ったりする様子が見られました。

「話したい!」「楽しい!」と感じる活動を取り入れながら英語に慣れ親しみ、話す力を付けていきます。

今日(7月4日)の3・4時間目、3年生の子供たちは、オンラインで工場見学を行いました。このオンラインでの工場見学は、日野市旭が丘にある「トッパンメディアプリンテック東京」さんにご協力いただき、実現した企画です。

「トッパンメディアプリンテック東京」さんから、新聞の印刷の仕方やきれいに色を出す工夫などクイズや動画を使って詳しく教えていただきました。

オンラインでの工場でしたが、子供たちは、「新聞紙の基となるロール紙は、1.3tの重さがあること」や、「25万部の新聞を3時間くらいで印刷し終えてしまう機械のすごさ」などに感動している様子でした。

子供たちからの質問にも丁寧に答えていただき、子供たちの意欲が高まりました。

本日ご協力いただきました「トッパンメディアプリンテック東京」の皆様に心より感謝申し上げます。

本日(7月4日)の朝、オンラインで「ゲーム集会」が開催されました。

今回は、集会委員会のCグループの企画・運営のようです。「人間ミッケ」という、興味深いゲームを準備してくれました。どんなゲームでしょう。

教室の写真を配信し、人を見付けるゲームのようです。しばらくすると、下の写真のように正解が赤い〇で示されます。

集会委員会の子供たちは、このゲームを盛り上げようと力を合わせていました。

教室の様子です。「あれかな?」「あ、それだね!」などと、「人間ミッケ」を楽しんでいます。

集会委員会の子供たちは、この集会のために、中休みや昼休みなどの時間を使い、写真撮影やスライド作成など、本当によく頑張ってくれていました。たのしいひと時となりました。本当にありがとう!

今日(7月3日)の午後、体育館に行ってみると、5年生の子供たちが、体育の授業で「ソフトバレーボール」をしていました。本来はプールで水泳を行う予定でしたが、暑さ指数(WBGT)を確認して熱中症の危険性が高まっていることが分かったので、空調の整った体育館で体育を行うことにしました。

しばらく子供たちがパスの練習をしたところで、先生がパスの手本を示してくれました。パスは、ボールに下に回り込んで、ボールを両手ではじきだすようにするのがコツのようです。

パスをする人は、パスをする相手の名前を呼びます。そして、パスを受ける人は、「はい〜!」と答えます。

まずは、グループになり、パスを10回続けられるかどうかを目標にして練習に取り組みました。

パスされたボールが、パスを受ける人がいる場所より手前になった場合には、「パスを受ける人が、必ず動いてボールの下に入ろう!」「腰を落として!」「とれそう!」などの声が体育館に響きました。

昼休みに体育館に行ってみると、3年生の子供たちが、理科の教材を使って、「風やゴムのはたらき」の実験をしていました。

「位置について、よーい!」

「どん!」

一番遠くまで走る車はどれかな?子供たちは、興味津々に車を目で追いかけていました♪

5年生の子供たちは、来年度、八ヶ岳移動教室に行くことになる4年生に向けて、 八ヶ岳のことを伝える発表を行いました。

写真の入ったスライドを使って、 八ヶ岳にいる動物や宿舎のことなどを分かりやすく説明してくれました。

クイズを交えたり、買ったお土産や切った白樺の実物を見せてくれたり、 4年生が楽しめる発表でした。

先輩として4年生に大切なことも伝えてくれました。

4年生の子供たちは、5年生の子供たちの発表を聞いて、 来年度の移動教室がとても楽しみになったようでした。

図工室に行ってみると、4年生の子供たちが、美しい作品を作成していました。絵の具で色を付けた紙を思い思いに切り取って、のりで貼っています。

さらに、絵の具を付けた歯ブラシで網をこすってみたり・・・(4年生の子供たちは、既に他の単元の学習で、この手法を既に活用しています。その様子は、こちらへ。)

スポンジに絵の具を付けてポンポン押したり・・・

子供たちは、わくわくしながら様々な方法を試し、自分のイメージを形にしていました。

片付けまでしっかりするのが、豊田小学校の子供たちの素晴らしいところです。

4年生の外国語活動では現在、曜日の学習をしています。

Sunday、Monday・・・と曜日の表現に慣れ親しんだ後は、

カレンダーを使ったクイズに取り組みました。

「What day is it today?」とカレンダーの日付を指さして問題を出したり、

「It’s 〇〇day.」と答えたりする活動です。

答えるときに「It’s」を忘れないように気を付けながら、英語でのやり取りを楽しむ様子が見られました。

音楽室に行ってみると、3年生の子供たちが、リコーダーを吹いていました。

タンギングに気を付けて、きれいな音で吹くことができるように練習を繰り返していました。子供たちが吹いている音は、「ラ」と「シ」のようです。ラとシの運指を覚えて、わらべうた「ゆうやけこやけ」の演奏に挑戦しています。

個人で練習するだけでなくて、友達とリコーダーの音を聞き合って、アドバイスをし合っていました。ラとシの音だけで構成された、美しいわらべうた「さくら笛」の演奏も行いました。

難しいタンギングがしっかりマスターできるように、頑張ってほしいと思います!

5年生の外国語では今、

「can」と「can't」の表現を学習しています。

自分のできることやできないことについて

「What can you do?」

「I can play soccer. But, I can't play baseball.」

のように伝え合う活動を行いました。

「Wow!」「Really?」

などのリアクションを交えて会話をすることができました。

3年生の教室に行ってみると、子供たちが図工の学習をしていました。子供たちは、物語や詩などから思いを広げて作品にしているようです。本日は、クレパスや絵の具を使って作成している絵に、紙や布を工夫して加えていました。

子供たちは、「弟の持っている本からイメージを膨らませて・・。」などと、作品のモチーフになっている本や詩についてお話をしてくれました。

黒板に作品が掲示されると、教室がアトリエのようになりました。

作品の完成が楽しみですね♪

昨日(6月27日)、本校ではクラブ活動を実施しました。写真クラブの子供たちは、タブレット端末を使い、屋上から写真を撮りました。

豊田の町の撮り方を工夫したり、友達とポーズを決めて写真を撮ったりと楽しみながら活動する様子が見られました。

次回は、浅川での活動を予定しています。昨日のように、天候に恵まれるといいなと思います。

本日(6月27日)の朝、オンラインで「ゲーム集会」を開催しました。

今日は、集会委員会の子供たちが、開校150周年を迎える豊田小学校にまつわるクイズを出題しました。

教室でクイズに答える子供たち。6年生の子供たちにとっても、難易度の高い問題だったようです。

今日のクイズで、豊田小学校について、さらに詳しくなりました。

良問を考えてくれた集会委員会の皆さん、本当にありがとうございました!

充実した日光移動教室が終わりました。疲れも感じさせぬまま、6年生の子供たちは、運動会を視野に捉えて実行委員会を立ち上げて協議をすすめています。

6年生にとって最初で最後の運動会。自分たちでよいものをつくり上げようと話し合いを進めています。

今回は、どんな役割が必要なのか案を出し合っていました。主体的に物事を考えている姿が大変素晴らしいです。

中休みに校庭に出てみると、1年生の子供たちが、育てている「あささがお」のお世話をしていました。

子供たちは、ペットボトルに水をたっぷり入れて、あさがおに水やりをします。

しっかりお世話をしているので、かわいい花が咲いています。

子供がうれしそうに、「こっちのあさがおが咲いたよ」と教えてくれました。

本日(6月26日)、1年1組と3組が、生活科「こうえんでなつをさがそう」の学習で、黒川清流公園へ行ってきました。

子供たちは、樹液を発見し、その近くでクワガタを見付けることができました。

他にも、あじさいなどの花をたくさん見付けました。

川や木陰で涼みながら、夏を感じることができました。

本日(6月26日)、代表委員会の子供たちが中心となって、「開校記念150周年朝会」をオンラインで開催しました。

まず、子供たちが作成した豊田小学校に関するクイズをみんなで楽しみました。

次に、豊田小学校150周年をお祝いして、「ハッピーバースデー」の曲を校長先生のギターに合わせて、全校の子供たちで歌いました♪

本日(6月25日)の午後、日野警察署の皆様を講師にお迎えして、不審者対応訓練として、「さすまた」の使用方法について実技研修を行いました。

実践的なお話を多数いただきました。子供たちの命を守るために、今後も研修を積み重ねていきます。日野警察の皆様には、分かりやすいご指導を賜り、誠にありがとうございました。