日野市立豊田小学校

Hino City Toyoda Elemntary School

文字

背景

行間

日野市立豊田小学校

Hino City Toyoda Elemntary School

2年生は、1000より大きな数を学習中です。

数を読んだり書いたりするだけではなく、10のまとまりがいくつか、100のまとまりがいくつかなどを学習したり、数直線上の数字を考えたりしています。

ゲームを取り入れながら、子供たちが楽しく学べるように、工夫しています。

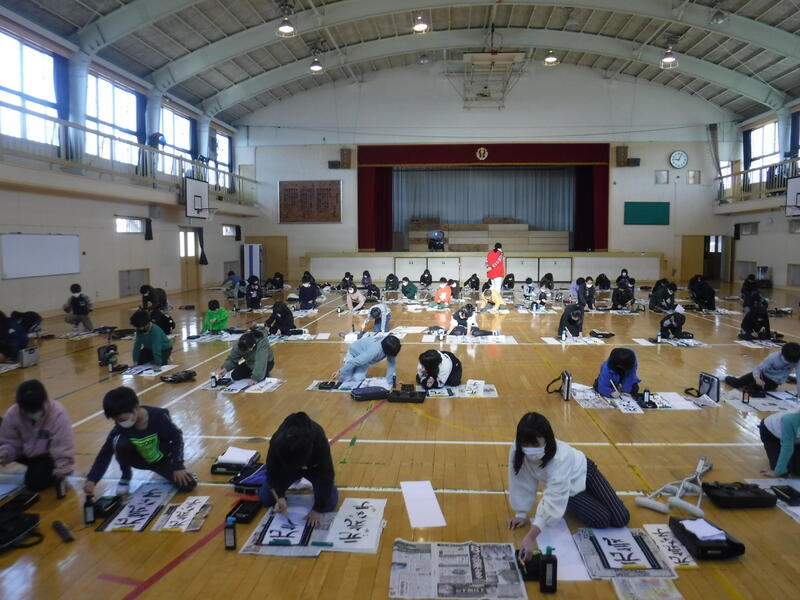

1月13日(木)に、体育館にて2学級ずつ合同で書初め会を行いました。寒い中でしたが、子供たちは最後まで集中して取り組みました。5年生の課題は『希望の朝』です。2学期末に学校で、冬休みに家庭で練習した成果を発揮しようと、一画一画丁寧に書きました。

5年生みんなでよい雰囲気をつくり、高学年らしい書初め会となりました。また、書き終えた後には、体育館の床で墨で汚れている所はないかチェックし、自分が汚していなくてもきれいにしようと掃除している姿が見られました。大変立派な姿が見られ、嬉しく思いました。

校内書初め展は20日(木)~29日(土)となっております。教室前に掲示しますので、学校公開でご来校の際には、子供たちが心を込めて書いた作品をぜひご覧ください。

新学期が始まり、気持ちも新たに書初めを行いました。

6年生が書いたのは「夢の実現」

それぞれの決意を胸に、一文字一文字こだわって丁寧に書きあげました。

満足のいく字が書けるまで、何度も練習をしてから本番に臨む姿もありました。

自身の目標をしっかり見据えて、最後の学期を過ごしていけるよう担任一同支えていきます。

1月12日(水)に4年生は体育館で書初めをしました。

体育館の中は寒さが厳しく凍えるようでしたが、子供たちはを寒さを吹き飛ばすように力強く「元気な子」を書きあげてました。体育館での習字は、教室で書くのと違い、新聞紙を広々と広げて伸び伸びと書くことができるので、どの子の文字もいつもより上達しているように見えました。書き上げた「元気な子」を家に持ち帰りましたので話題に取り上げてみてください。

教室の廊下にも掲示しますので、学校にお越しの際はぜひご覧になってください。どこのクラスも力作が並んでますよ。

あけましておめでとうございます!

17日間の冬休みが終わり、3学期がスタートしました!

登校すると、すぐに始業式が行われました。みんな姿勢良くテレビでお話をする校長先生や副校長先生の話を聞いていました。

3学期はあっという間です。

一日一日を大事にして、健康に気を付けて学校生活を充実させていきたいですね。

本年も、よろしくお願いいたします。

今日で2学期が終了しました。

2学期は新型コロナウイルス感染症の影響で、分散登校からの不安なスタートで始まりましたが、子供たちは体育発表会や展覧会、学校公開など、行事も楽しむことができ充実した生活を送ることができました。

各教室でのオンラインでの終業式でしたが、しっかりと集中して参加をすることができました。

校長先生の話の後に、一年生が代表で二学期の思い出を堂々と発表していました。

17日間の冬休みが明けると、3学期です。

始業式にまた元気な子供たちの笑顔を見られるのを楽しみにしています!

今年一年、保護者の皆様、地域の皆様、多大なるご理解とご協力をありがとうございました。

よいお年をお迎えください!

3年生は、毛筆を使った書初めに初めて取り組みました。

「お正月」の三文字を形や大きさ、文字のバランスを意識して書くことに取り組む中で、4月から練習してきた成果を発揮できるよう一人一人が集中する姿が見られました。

冬休みに、ご家庭で書初めに取り組みます。

お子さんが頑張って書けるよう見守ってあげてください。

2学期最後の音楽の時間

「茶色の小びん」の主な旋律を全員リコーダーで演奏後、アンサンブルをしました。担当楽器をグループで決めて取り組み、担任の先生を招いてミニ演奏会を行いました。

2学期にたくさんあった学校行事もこの社会科見学で終わりました。

科学技術館では、様々な体験をし、科学についての理解を深めました。

江戸東京博物館では、社会で学んだことが掲示してあり、「授業で習ったことだ」と授業で習ったことを目で見て確かめることができたようです。

体験型のものもありました。人力車に乗ったり、重さを体感したり、楽しく学ぶことができました。

みんなで約束を守りながらマナーよく見学することができました。最高学年として自覚ある行動がとても立派でした。

読書推進の一環として、今年度、初の試みとして、5.6年の児童を対象にした作家による講演会を行いました。イラストレーターのなかむらるみさんに講演をお願いしました。

まずは、イラストレーターのお仕事がどんな仕事なのかや、普段されているお仕事を伺いました。

その後、みんなで本の1ページを作ろう!ということで、みんなで、6年生のある先生の特徴を話し合いながら、作成していきました。

最後に出来上がった作品を見てみんなで拍手!

あっという間の1時間でした!

6年生から代表の児童が最後に挨拶をして、会が終わりとなりました。

何か自分の好きなことを時間をかけて突き進めていくことが、本当に大切なんだと今日の講演会で学びました。

2学期も残り一週間となりました。子供たちは、学習のまとめのテストを行ったり、書初めの練習をしたりと、冬休みを気持ちよく迎えられるように一生懸命頑張っています。2学期の学習や生活の振り返りをしっかりと行い、新年、そして3学期につながる日々となるよう、最後まで精一杯取り組んでほしいと思います。

4年生の総合的な学習の時間「いなほ」の活動が12月14日に行われました。

2学期は、実際に地域に出て3回の活動を行いましたが保護者の皆様の協力をいただきながら、無事に活動を終えることができました。

3回目の活動は、午前中に雨が降り、天気が心配でしたがが地域に出かけるころの時間になると、雨もあがり、それぞれのグループは、計画通りに活動を行うことができました。子供たちは、回を重ねるごとに活動の幅が広がり、目標を達成させるために努力を続ける姿が見られました。

これまで活動してきたことのまとめや反省・課題等をグループごとに整理し、3学期の発表へとつなげていきます。ご協力していただいた保護者の皆様ありがとうございました。

ご家庭で、この取り組みについて話題に取り上げてみてください。

ゴミ拾いをする子供たち かぶと山で見つけた植物

生活科で9月に第2校庭で植えた大根。

子供たちが上手にタネを撒き、その後も芽かきをしたので、ぐんぐん成長して、美味しそうな大根になっていました!

金曜日に収穫の予告をしていたので

どんな料理を作ってもらうか、考えていました。味噌汁、ポトフ、大根おろし、スープ。どれも美味しそうです!

収穫後、教室で大根の観察をしました。

友達の定規とくっつけて、どのくらいなのか一生懸命測っていました。

立派な大根がたくさんでした!葉っぱ付きを喜んで持ち帰る子供たち!

「葉っぱに醤油つけて食べたら美味しそうだなー」と、重い重いと言いながらも、喜んでお家に持ち帰りました。

社会科「情報を伝える人々とわたしたち」の学習の一環として、ニュースパーク(日本新聞博物館)を見学してきました。新聞レクチャーでは、新聞の作り方や新聞が届くまでの仕組み等について、元記者の方から資料や実際の新聞を見せていただきながら詳しく学ぶことができました。

また、展示資料を解説ボランティアの方から解説していただきながら見学し、新聞の歴史や情報化社会における新聞の役割等についても学ぶことができました。

もう一つの見学先であるカップヌードルミュージアムでは、自分でデザインしたカップに好みのスープや具材を選び、世界に一つだけのMyカップヌードル作りをして楽しみました。

また、カップヌードルの開発者である安藤百福さんの人生を、シアターを観たり展示物を見学したりして学び、ものづくりへの情熱やあきらめないことの大切さについて学びました。

2学期の最後にまた一つ、友達との楽しい思い出ができたことと思います。保護者の皆様、朝早くからお弁当の用意等でご協力いただきありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、日野市連合音楽会は中止になってしまいましたが、11月29日に5年生を招待して合奏「サンバデジャネイロ」を発表しました。サンバのリズムに合わせて5年生も手拍子をしてくれました。

12月7日には、保護者の皆様への発表会を行いました。子供たちは緊張していましたが、練習の成果を発揮できたと思います。

合唱「wish~夢を信じて~」

合奏「サンバ・デ・ジャネイロ」

音楽の学習では、久しぶりにリコーダーの練習を行っています。リコーダーの指使いを確認しながら、「アフリカンシンフォニー」の主旋律を練習し、徐々にみんなの音色もそろってきました。今後は鍵盤ハーモニカ等の楽器とも組み合わせて演奏していく予定です。リコーダーを含めたいろいろな楽器の音が重なり合う響きを楽しみながら、これからも演奏に取り組んでほしいと思います。

早いもので12月になりました。

日に日に日暮れも早くなり、朝の日の出も遅くなり、寒さが身に染みます。

寒いと部屋に篭りがちですが、子供たちは寒さに負けず、元気に縄跳びに取り組んでいます。

今年度は短縄を使って、いろいろな技に挑戦をしていきます!体育委員の子供たちが短縄の跳び方をデモンストレーションしてくれたおかげで、いろいろな跳び方を練習したい!と縄跳びカードをもらうと大喜びな子供たちでした!

6年生の授業研究を行いました。

宮沢賢治の「やまなし」で、5月と12月の違いを読み取り、作者の伝えたかったこと、題名の意味について学習しました。

難しい内容でしたが、最後まで粘り強く、グループ協議を行なっていました。

6年生では、三学期に「海の命」という物語文を学習します。その最後の学習に向けて、どのようにこの作品を読み解いていくのか、最後に子供たちが書く感想が楽しみですね。

2学期最後の物語教材「登場人物の変化を中心に読み物語をしょうかいしよう」では「プラタナスの木」に入りました。

「白いぼうし」や「ごんぎつね」で学習したことを生かしながら物語に対する考えを深めていきます。最後は登場人物の変化を中心に「プラタナスの木」の魅力を紹介する文章を書いていきます。また、自分と同じくらいの年の人物が出てくる物語を読む時には、人物の変化を自分と照らし合わせながら読むことができるようになることを願ってます

ご家庭でも、音読を確認しながら登場人物の気持ちの変化を一緒に考えてみてください。

総合的な学習の時間では、「地域のために自分たちができることは何か」をテーマに、子供たち自身が課題を設定し、グループを組んで地域に出かけて活動をしています。11月は「課題別地域体験活動」を2回実施しましたが、1回目の活動の反省を生かし、目標達成に向けてグループの友達と協力しながら取り組んでいる様子が数多く見られました。

「課題別地域体験活動」は、あと2回実施予定です。引き続き、付き添い等で多くの保護者の皆様にお世話になります。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。